소크라테스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

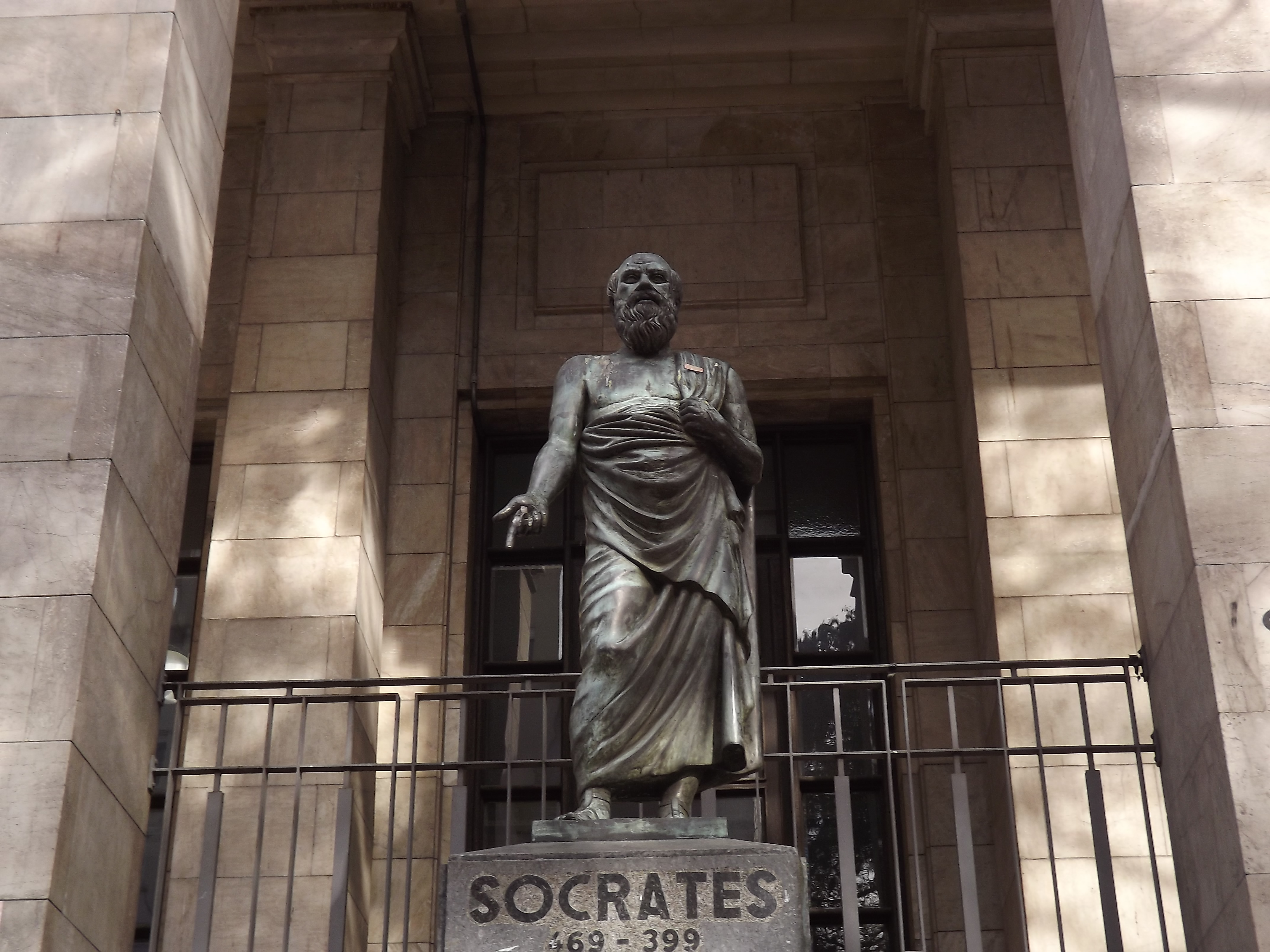

소크라테스는 고대 아테네의 철학자로, 기원전 470년 또는 469년에 태어나 기원전 399년에 사형당했다. 그는 저서를 남기지 않았지만, 제자 플라톤과 크세노폰 등의 기록을 통해 그의 사상과 삶을 엿볼 수 있다. 소크라테스는 '무지의 지'를 강조하며 끊임없는 질문과 토론을 통해 진리를 탐구하는 '산파술'을 사용했고, 육체보다 영혼의 중요성을 강조하며 도덕적 삶을 추구했다. 그의 사상은 서양 철학에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 플라톤, 아리스토텔레스, 스토아 학파 등에 영향을 주었고, 현대 사회에도 비판적 사고, 토론 문화, 개인의 양심과 사회적 책임의 중요성을 시사한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 인터위키 링크 - 탈레스

탈레스는 기원전 7세기경 밀레토스 출신의 고대 그리스 철학자이자 수학자로, 서양 철학의 시조이자 기하학의 선구자로 여겨지며, 원의 이등분, 맞꼭지각의 크기, 탈레스의 정리 등의 수학적 업적과 '모든 것은 물로 이루어져 있다'는 주장을 펼쳤고 그리스 칠현 중 하나로 꼽힌다. - 기원전 399년 사망 - 아르켈라오스 1세

아르켈라오스 1세는 페르디카스 2세의 사생아로 왕위에 올라 아테네와 우호 관계를 맺고 내정을 개혁하며 문화 발전에 힘썼으나 사냥 중 암살당한 마케도니아의 왕이다. - 기원전 399년 사망 - 아미르타이오스

아미르타이오스는 다리우스 2세에 대항하여 반란을 일으키고 스파르타와 동맹을 맺는 외교 전략을 통해 페르시아의 영향력에서 벗어나 이집트 독립을 유지하려 노력한, 기원전 404년부터 399년까지 이집트를 통치한 파라오이다.

2. 소크라테스 문제

소크라테스에 대한 역사적 기록은 주로 그의 제자들인 플라톤과 크세노폰의 저술에 의존하고 있으며, 희극 작가 아리스토파네스의 작품에도 일부 등장한다. 그러나 이러한 자료들은 서로 상충되는 내용을 담고 있거나, 저자들의 개인적인 관점이 반영되어 있어 '실제 소크라테스'의 모습과 사상을 정확히 파악하기 어렵다. 이를 '소크라테스 문제'라고 한다.[19]

소크라테스는 자신의 학설을 저술로 남기지 않았기 때문에, 그의 생애와 사상은 모두 다른 저술가들의 작품을 통해서만 간접적으로 알 수 있다. 동시대 작가 중 희곡 작가 아리스토파네스는 희곡 『구름』에서 소피스트를 풍자하며 소크라테스를 언급하는데, 여기서 그의 언행은 과장된 것으로 보인다. 플라톤의 대화편에도 소크라테스가 자주 등장하지만, 『메논』 이후에는 플라톤의 사상을 표현하기 위한 인물로 이용되는 경향이 있다. 아리스토텔레스 등의 기록도 남아있다.

2. 1. 플라톤과 크세노폰의 기록

소크라테스에 대한 지식은 주로 그의 제자들과 당대 사람들의 기록을 통해 전해진다. 플라톤의 기록이 가장 중요하며, 크세노폰, 아리스토텔레스, 아리스토파네스의 기록도 중요한 정보를 제공한다.[19] 그러나 이 기록들은 정확한 사실보다는 철학적 또는 극적인 내용인 경우가 많아, '실제' 소크라테스를 파악하기는 어렵다.[19]소크라테스는 자신의 가르침을 기록으로 남기지 않았기 때문에, 그에 대해 알려진 모든 것은 플라톤, 크세노폰, 아리스토파네스, 아리스토텔레스의 기록을 통해 간접적으로 알 수 있다.[19] 이 기록들은 종종 모순되는 내용을 담고 있어 소크라테스 문제라고 불리는 어려움을 야기한다.[19]

플라톤과 크세노폰의 저작은 소크라테스와 그의 대화 상대 간의 대화 형식으로 쓰여졌으며, 소크라테스 대화편(''logos sokratikos'')이라는 새로운 문학 장르를 형성했다.[19] 이 대화편들은 소크라테스의 삶과 사상에 대한 주요 정보를 제공한다.

크세노폰과 플라톤은 소크라테스를 묘사하는 방식에서 차이를 보인다. 크세노폰은 소크라테스를 보다 현실적이고 실용적인 인물로 묘사하는 반면, 플라톤은 소크라테스를 통해 자신의 철학적 견해를 피력하는 경향이 있다. 크세노폰의 소크라테스는 플라톤의 소크라테스보다 유머나 풍자가 부족하고, 철학적 특징(무지, 소크라테스적 방법)이 덜 나타나며, 엔크라테이아(자제력)를 강조한다.[19]

아리스토파네스는 희극 《구름》에서 소크라테스를 소피스트와 유사한 인물로 풍자하여 묘사했다.[19]

2. 1. 1. 플라톤의 묘사

플라톤은 자신의 철학적 대화편에서 소크라테스를 주인공으로 등장시켜, 그의 사상을 전개하는 경우가 많다.[19] 초기 대화편에서는 소크라테스의 실제 모습과 사상을 비교적 충실하게 반영하고 있지만, 중기 이후의 대화편에서는 플라톤 자신의 철학적 견해가 소크라테스의 입을 통해 표현되는 경향이 강하다.[19]플라톤이 묘사하는 소크라테스는 크세노폰이 묘사하는 소크라테스와 여러 면에서 차이를 보인다. 플라톤의 소크라테스는 이데아론을 전개하고, 영혼의 정화(카타르시스)를 주장하며, 변증법과 함께 기하학 교육의 중요성을 강조하고, 우주와 명부의 구조에 대해 자주 언급하는 등 이탈리아 반도적, 아카데메이아적인 철학자다운 모습이 두드러진다.[19] 반면 크세노폰은 소크라테스가 인간 사회와 국가에 대한 '''유용성, 실용성'''을 중시하고 '''실학'''을 좋아하는 인물로 묘사한다.[19]

또한 크세노폰은 헬모게네스로부터 들은 이야기로서, 소크라테스가 노령으로 인해 신체, 사고, 기억이 쇠퇴하는 것을 우려하여 재판을 자신 인생의 마무리로 여겼다는 것을 『소크라테스의 회상』과 『소크라테스의 변명』에서 폭로하고 있다.[19] 플라톤의 묘사는 그러한 면에는 접근하지 않고 "어리석은 대중에게 몰린 비극적인 죽음"을 강조하는 것과는 차이가 있다.[19]

2. 1. 2. 크세노폰의 묘사

크세노폰은 플라톤과 달리 철학자가 아닌 군인이자 역사가였기 때문에, 소크라테스의 철학적 깊이를 충분히 이해하지 못했을 수 있다는 비판을 받기도 한다.[19] 그는 소크라테스의 주장을 완전히 명확하게 표현할 수 없었다.[19] 그는 자신의 저서에서 소크라테스를 보다 현실적이고 실용적인 인물로 묘사하며, 그의 도덕성과 애국심을 강조한다.[19]크세노폰은 다음 네 권의 저서에서 소크라테스를 다룬다.

- 《소크라테스의 기억록》

- 《오이코노미쿠스》

- 《향연》

- 《소크라테스의 변론》

그는 자신의 《아나바시스》에서도 소크라테스가 등장하는 이야기를 언급한다.[19] 《오이코노미쿠스》는 실용적인 농업 문제에 대한 논의를 담고 있다.[19] 플라톤의 《변론》과 마찬가지로, 크세노폰의 《변론》은 소크라테스의 재판을 묘사하지만, 두 저서는 상당히 다르다.[19] 《향연》은 저녁 식사 후의 대화에서 소크라테스와 다른 저명한 아테네 사람들과의 대화이지만, 플라톤의 《향연》과는 상당히 다르다. 두 저서의 참석자 명단에는 중복되는 부분이 없다.[19] 《소크라테스의 기억록》에서 그는 소크라테스를 청년들을 타락시켰다는 혐의와 신들을 거스른다는 혐의로부터 변호한다. 본질적으로 이 책은 소크라테스를 위한 새로운 변론을 구성하기 위해 모아진 다양한 이야기들의 모음이다.[19]

크세노폰과 플라톤이 그리는 소크라테스의 인물상은 다음과 같은 공통점을 가지고 있다.

- 부유하지 않고, 검소하며 자제적인 삶을 살았다.

- 신체적, 지적인 수련에 힘썼다.

- 경건한 사람이었으며, 다이모니온의 계시를 따랐다.

- "훌륭한 시민, 국가 운영자"를 양성하기 위한 다양한 교육에 열정적이었다. (스스로 가르칠 수 있는 것은 스스로 가르치고, 가르칠 수 없는 것은 그 분야 전문가를 소개했다.)

- 문답법과 같은 명료하고 철저한 논의, 검토, 교육 방법을 선호했다.

- 특히 "도덕, 인륜과 관련된 추상적인 개념"의 명확화를 시도하는 논의를 좋아했다. (하지만, 그것은 난관에 부딪히는 경우도 많았다 (아포리아)).

- (유료로 부유한 시민의 자녀들에게 교양, 처세술, 변론술, 논쟁술 등을 가르치는 소피스트와 달리) 무료로 누구와도 문답을 나누었다.

- 그를 사모하는 국내외 동료, 친구(제자)들에게 둘러싸여 그들에게 이익을 주었다.

하지만 결정적으로 다른 점은 크세노폰이 『소크라테스의 회상』(메모라비리아) 제4권 제7장에서 소크라테스가 다음과 같은 내용을 배우는 것을 찬성하지 않았다고 서술하고 있는 점이다.

- 기하학 중에서 측량에 사용할 수 있는 부분 '''이외'''의 고도의 내용.

- 천문학 중에서 육로, 해로 여행, 경비, 시간, 시기를 아는 데 도움이 되는 부분 '''이외'''의 고도의 내용(별들의 거리, 궤도, 원인 등).

즉, '''유용성, 실용성이 부족한 것'''을 배우는 것을 '''찬성하지 않았다'''.[19]

플라톤이 대화편에서 그리는 소크라테스는 크세노폰이 그리는 경우와 마찬가지로 경건하지만, 이데아론의 싹이 보이는 초기의 『크라튀로스』부터 점차 플라톤 자신의 사상의 대변자가 되고, 중기 이후에는 피타고라스 학파와 엘레아 학파의 제자들과 교류하면서 이데아론을 전개하거나, 영혼의 육체로부터의 정화(카타르시스)를 주장하거나, 변증법과 함께 기하학 교육의 중요성을 역설하거나, 우주와 명부의 구조에 대해 자주 언급하는 등, 이탈리아 반도적, 아카데메이아적인 철학자다운 모습이 두드러진다. 하지만 크세노폰이 그리는 실제 소크라테스의 모습은 인간 사회, 국가에 대한 '''유용성, 실용성'''을 더 중시하고, '''실학'''을 좋아하는 인물상이다.

또한, 크세노폰은 헬모게네스로부터 들은 이야기로서, 재판 전의 소크라테스는 노령으로 인해 신체, 사고, 기억이 쇠퇴하여 지금까지와 같은 "선한 삶"을 살 수 없게 될 것을 우려하고 있었고, 재판을 자신 인생의 마무리로 여기고 있었다는 것을 『소크라테스의 회상』과 『소크라테스의 변명』에서 폭로하고 있다. 플라톤의 묘사는 그러한 면에는 접근하지 않고 "어리석은 대중에게 몰린 비극적인 죽음"을 강조하는 것과는 차이가 있다.

『소크라테스의 회상』에서 크세노폰이 반복해서 강조하는 것은, 소크라테스가 “신들이 눈에 보이지 않는다는 이유로 믿지 않는 자는, 자신의 마음 또한 눈에 보이지 않는다는 것을 잊고 있다”고 말했다는 것이다. 크세노폰이 그린 소크라테스의 태도는 기독교의 전통적 신비주의와 가깝다.

스토아 학파의 창시자인 키티온의 제논은 상인 시절 서점에서 『회상』을 접한 것을 계기로 철학의 길에 들어섰다. 일반적으로 스토아 학파에서 소크라테스의 영향은 플라톤이 아니라 크세노폰을 통해서이다.

2. 2. 아리스토파네스와 다른 자료들

아리스토파네스는 희극 '구름'에서 소크라테스를 소피스트와 유사한 인물로 풍자하여 묘사했다.[2] 이는 당시 아테네 사회에서 소크라테스에 대한 부정적인 인식을 반영하는 것이지만, 희극적 과장이 섞여 있으므로 역사적 사실로 받아들이기에는 무리가 있다.[2] 아리스토텔레스 등 다른 저술가들의 기록이 남아 있지만,[2] 이들 역시 소크라테스와 직접적인 교류가 없었거나 후대에 쓰여진 것이므로 한계가 있다.[2]3. 생애

플라톤에 따르면 소크라테스는 아테네의 평범한 가정에서 태어났다. 그의 아버지는 석공이자 조각가였던 소프로니코스였고, 어머니는 산파였던 파이나레테였다.[31] 그는 성장하면서 아버지의 직업을 따라 석공 기술을 배우기도 했고, 철학, 기하학, 천문학 등 다양한 학문을 공부했다.[31] 또한 펠로폰네소스 전쟁에 중장보병으로 참전하기도 했다. 40세 이후에는 교육자로서 청년들을 가르치는 데 힘썼으며, 기원전 406년에는 500명 평의회 의원으로 1년간 정치에 참여하기도 했다.

소크라테스는 자연 철학을 배웠으나 기계론적 세계관에 불만을 가졌다. 당시 아테네는 몰락기로, 보수적이고 귀족적인 정신과 진보적이고 개인주의적이며 비판적인 정신이 충돌하는 시대였다. 소크라테스도 이러한 경향을 지녔지만, 소피스트들처럼 궤변으로 진리를 상대적이고 주관적인 것으로 해석하는 태도를 배격하고, 객관적이고 보편 타당한 진리를 찾아서 이상주의적, 목적론적인 철학을 수립하려 하였다.[31]

그는 지혜를 사랑하는 마음으로 정의, 절제, 용기, 경건 등을 가르쳐 많은 청년들에게 큰 영향을 주었으나, '청년을 부패시키고 국가의 신을 믿지 않는다'는 죄목으로 고소되어 사형 선고를 받았다. 그는 태연히 독배를 마시면서 죽음을 맞이했다.[3]

흔히 소크라테스가 '악법도 법이다'라는 말과 함께 사약을 받았다고 알려져 있지만, 이는 이야기가 변질된 것이라는 주장이 있다.

3. 1. 청년기

소크라테스는 아테네의 평범한 가정에서 태어났다. 그의 아버지는 석공이자 조각가인 소프로니스쿠스였고,[20][21][22] 어머니는 산파였던 파이나레테였다.[23] 그는 성장하면서 아버지의 직업을 따라 석공 기술을 배우기도 했다. 또한 철학, 기하학, 천문학 등 다양한 학문을 공부했다.[31]소크라테스는 펠로폰네소스 전쟁에 중장보병으로 참전하여 용맹을 떨치기도 했다.[25][26] 플라톤에 따르면, 소크라테스는 포티다이아 전투, 델리온 전투, 암피폴리스 전투에 참여했다. 특히 포티다이아 전투에서는 알키비아데스를 구출하기도 했다.

3. 2. 철학적 활동

플라톤에 따르면 소크라테스의 철학 활동은 변증법(elenchus), 즉 반박의 방법을 중심으로 이루어졌다.[31] 이는 플라톤의 초기 작품(예: ''변론'', ''크리톤'', ''고르기아스'', ''국가 I'')에서 두드러진다. 소크라테스는 특정 주제에 대해 해당 분야의 전문가(주로 젊은 남성)와 논의를 시작하고, 대화를 통해 전문가의 신념과 주장이 모순됨을 증명했다. 그는 대화 상대에게 정의를 요구하고, 질문을 통해 답변이 처음 정의와 모순됨을 밝혔다. 결국 전문가는 자신이 정의를 제대로 알지 못했음을 인정하게 된다. 새로운 정의가 제시되면 소크라테스적 질문을 통해 다시 검토되고, 이 과정은 진실에 접근하거나 무지를 드러낼 때까지 반복된다. 대화 상대의 정의는 대개 주류 의견을 반영하므로, 논의는 일반적인 의견에 대한 의문으로 이어진다.

소크라테스는 변증법을 통해 자신의 견해도 검증하며, 고정된 철학적 교리를 가르치지 않고 제자들과 함께 진실을 추구하며 자신의 무지를 인정했다.

학자들은 소크라테스 변증법의 타당성, 정확한 본질, 실제 존재 여부에 대해 의문을 제기해왔다. 그레고리 블라스토스는 변증법이 명제의 참/거짓을 확립할 수 없고, 단지 대화 상대의 신념 불일치를 보여주는 방법이라고 주장했다. 소크라테스가 주장을 반박하려 했는지에 대해서는 두 가지 주요 사상이 있다. 구성주의적 접근은 소크라테스가 실제로 주장을 반박하여 긍정적 진술에 도달하려 했다고 주장하는 반면, 비구성주의적 접근은 소크라테스가 초기 주장의 전제와 결론 사이의 불일치만 확립하려 했다고 주장한다.

소크라테스는 논의를 시작할 때 정의를 우선시했다. 그는 덕, 선, 정의, 용기 등 주제에 대한 전문가에게 정의를 묻고, 명확한 예들을 수집하여 공통점을 찾으려 했다. 소크라테스는 소피스트들이 덕의 의미에 도전하고 실체에 의문을 제기하던 시대에 살았으며, 그의 정의 탐구는 급진적 회의론에 대한 대응이었다.

일부 학자들은 소크라테스가 정의의 우선순위를 항상 지지하지 않았다고 주장하며, 플라톤에게서 비롯된 것이라고 보기도 한다. 피터 기치(Peter Geach)는 정의할 수 없더라도 명제를 알 수 있다고 주장하며 이 기법의 오류를 지적했다.

플라톤의 『소크라테스의 변명』에 따르면, 소크라테스는 제자 케이레폰이 델포이 아폴론 신탁소에서 "소크라테스보다 현명한 자는 없다"는 신탁을 받은 후 철학적 활동을 시작했다. 그는 자신의 무지를 자각하고 놀랐으며, 신탁의 의미를 찾기 위해 현자들을 만나 문답(엘렌코스, ἔλεγχοςgr)을 통해 그들의 무지를 밝혔다. 정치가나 시인 등은 자신이 말하는 것을 잘 이해하지 못했고, 장인들조차 기술 외 다른 분야에 대한 지식을 착각하고 있었다.

소크라테스는 "모르는 것을 모른다고 자각하는 자신이 더 현명하다"는 신탁의 의미를 깨닫고, "인간 지능은 무가치하며, 자신의 무지를 자각하는 자가 가장 현명하다"는 신의 뜻을 알리기 위해 소피스트와 달리 보수 없이 평생 무지를 지적하는 과업을 수행했다.

이는 "신에 대한 경외"와 "인간 지능의 공허함 폭로"를 근본 동기로, "자신과 타인의 지식과 영혼을 좋게 하는 것"을 목표로 하는 활동이었다.

3. 3. 재판과 죽음

소크라테스는 기원전 399년 아테네에서 '아테네의 젊은이들을 타락시키고, 국가가 인정하는 신을 믿지 않고 새로운 신을 끌어들였다'는 죄목으로 고발당해 재판을 받고 사형 선고를 받았다.[3],[31] 그는 재판에서 자신을 변호했지만, 수백 명의 아테네 시민 배심원단의 다수결 투표로 유죄 판결을 받았다. 관습에 따라 형벌을 제안할 기회가 주어졌으나, 배심원단은 사형을 선고했다.[35]

소크라테스는 정치적으로 긴장된 분위기 속에서 기소되었다. 기원전 404년, 아테네는 스파르타에 패배했고, 스파르타는 아테네를 포위하여 민주 정부를 친 과두 정부인 삼십인 독재 정권으로 대체했다.

소크라테스에 대한 고발은 시인 멜레토스가 시작했으며, 그는 ''아세베이아''(불경죄) 혐의로 사형을 구형했다. 아니투스와 리콘도 고발에 참여했다. 고발의 주요 근거는 두 가지였다. 첫째, 소크라테스는 신들이 나쁜 일을 한다는 것을 부인하여 전통적인 그리스 종교의 인격화를 거부했다. 둘째, 그는 신성한 기원을 가진 내면의 목소리인 ''다이모니온''을 믿는 것으로 보였다.

플라톤의 ''변명론''에서 소크라테스는 기소 근거가 된 여러 소문에 답한다. 그는 소피스트라는 소문을 부인하고, 고의로 젊은이들을 타락시킨 적이 없다고 주장한다. 또한 무신론과 거짓 신 숭배 사이의 모순을 지적하며, 자신의 활동이 아테네에 "신의 선물"이라고 주장한다.

소크라테스는 유죄 판결 후 망명 대신 독미나리를 마시는 사형을 선택했다. 그는 감옥에서 친구들과 탈출 기회를 얻었지만, "'''단순히 사는 것이 아니라, 잘 사는 것'''"을 추구하며 죽음을 택했다.

기원전 399년, 소크라테스는 독당근 잔을 마시고 죽음을 맞이했다. 이 과정은 플라톤의 『소크라테스의 변명』, 『크리톤』, 『파이돈』에 자세히 기록되어 있다.

소크라테스가 '악법도 법이다'라는 말을 했다는 증거는 없다. 플라톤의 《변론》에서 그는 철학을 포기하면 석방해주겠다는 제안을 거부하며, 철학은 하늘의 명령이라고 주장했다. 《크리톤》에서는 독배를 내린 법률에 대한 소극적 동의를 훼손할 수 없다고 친구에게 밝혔다.

4. 사상

아무런 저서를 남기지 않은 소크라테스의 사상을 정확히 알기는 어렵지만, 아리스토텔레스, 디오게네스, 라이르티우스, 크세노폰, 특히 플라톤의 저술에 언급된 내용을 통해 그의 사상을 엿볼 수 있다. 소크라테스는 델피의 신탁에서 "만인 중에 소크라테스가 제일 현명하다"는 말을 듣고, 스스로 무지하다고 생각하여 이 신탁의 진위를 확인하기 위해 여러 현명한 사람들을 찾아다녔다. 그러나 그 누구도 자신의 말을 확실히 알고 말하는 사람이 없었다.

소크라테스는 소피스트의 상대주의와 회의주의에 맞서, 장인이 아레테(탁월함)를 발휘하려면 자신의 기술에 대해 잘 알아야 하듯, 인간으로서의 아레테, 즉 덕을 발휘하려면 덕이 무엇인지 알아야 한다고 생각했다.[32]

그는 제논의 변증법을 활용하여 논변을 진행하면서 잘못된 판단의 모순을 깨우치고 다시금 옳은 판단으로 유도하는 산파술을 사용했다. 그는 합리주의자였지만, 때로는 초경험적인 내면의 소리, 즉 '''다이몬의 소리'''를 경청하고, 때로는 깊은 명상에 잠기기도 하였다.

소크라테스는 덕이 인간에게 내재되어 있다고 믿고, 사람들에게 이를 깨닫게 하기 위해 온갖 계층의 사람들과 대화를 나누며 자신의 무지함을 일깨워 주고 용기나 정의 등에 관한 윤리적 개념을 설파했다. 그는 대화를 통해 누군가를 가르치지 않고 질문을 함으로써 스스로 무엇이 잘못인지 깨닫게 해주었다.

4. 1. 산파술 (문답법)

소크라테스는 대화를 통해 상대방이 스스로 무지함을 깨닫고 진리를 찾도록 돕는 독특한 방법을 사용했는데, 이를 '산파술'이라고 불렀다. 이는 마치 산파가 아기를 낳는 것을 돕듯이, 철학자는 상대방이 스스로 지혜를 낳도록 돕는다는 의미이다.[32] 소크라테스는 끊임없이 질문을 던지고, 상대방의 답변에 대해 논리적으로 반박함으로써, 그들이 기존에 가지고 있던 지식의 허점을 드러내고 새로운 깨달음을 얻도록 이끌었다.소크라테스는 제논의 변증법을 활용하여 논변을 진행하면서 잘못된 판단의 모순을 깨우치고 다시금 옳은 판단으로 유도하는 방법을 사용했는데, 이것이 바로 산파술이다. 그는 합리주의자였지만, 때로는 내면의 소리, 즉 '다이몬의 소리'를 듣거나 깊은 명상에 잠기기도 했다.

플라톤이 묘사한 소크라테스의 특징은 변증법(elenchus) 또는 반박의 방법이다. 이는 플라톤의 초기 작품(예: ''변론'', ''크리톤'', ''고르기아스'', ''국가 I'')에서 두드러지게 나타난다. 일반적인 ''elenchus''는 다음과 같이 진행된다. 소크라테스는 어떤 주제에 대해 해당 분야의 전문가와 논의를 시작하고, 대화를 통해 전문가의 신념과 주장이 모순됨을 증명한다. 소크라테스는 대화 상대에게 해당 주제의 정의를 요구하고, 질문을 거듭할수록 대화 상대의 답변은 결국 첫 번째 정의와 모순된다. 결론적으로, 전문가는 처음부터 정의를 제대로 알지 못했다. 대화 상대는 다른 정의를 제시할 수 있지만, 그 새로운 정의는 다시 소크라테스적 질문의 엄밀한 검토를 받게 된다. 질문과 답변이 반복될수록, 소크라테스와 대화 상대는 진실에 접근하려 하지만, 종종 그들은 자신의 무지를 드러낸다. 대화 상대의 정의는 대개 어떤 문제에 대한 주류 의견을 나타내므로, 논의는 일반적인 의견에 의문을 제기한다.

소크라테스는 또한 변증법을 통해 자신의 견해를 검증한다. 따라서 소크라테스는 고정된 철학적 교리를 가르치지 않고, 제자들과 대화 상대들과 함께 진실을 추구하는 동안 자신의 무지를 인정한다.

소크라테스는 구두 언어, 즉 당대에 로고스(Logos)라고 불리던 형식으로 질문하는 것 자체에 큰 의미를 두었다. 그는 구두 언어가 지식의 매개체인 정신을 다른 사람에게 전달하는 유일한 수단이라고 생각했다. 즉, 그에게 구두 언어는 단순한 음파가 아니라, 말하는 사람의 생각을 오류 없이 밖으로 내보내어 듣는 사람의 생각에 영향을 주는 절대적인 것이었다. 그는 다양한 사람들과 토론했는데, 제자들이 던진 질문에 즉각적인 답을 주는 것보다 거꾸로 질문을 던지는 것을 선호했다. 소크라테스는 자신의 의견이 무지에서 비롯된 것일 수 있음을 알았고, 자신이 모든 지식을 알지 않는 한 단견으로 토론을 중지하는 것은 비이성적인 행위라고 생각했다. 그는 자신이 확신할 수 없는 것에 대해 끝없이 질문했으며, 이러한 변증의 과정을 통해 진리에 가까워지려고 노력했다.

학자들은 소크라테스 변증법의 타당성과 정확한 본질, 또는 소크라테스 변증법이 실제로 존재했는지에 대해 의문을 제기해 왔다. 1982년 고대 철학 학자 그레고리 블라스토스는 소크라테스 변증법을 사용하여 명제의 참 또는 거짓을 확립할 수 없다고 주장했다. 블라스토스는 오히려 그것은 대화 상대의 신념이 불일치함을 보여주는 방법이라고 주장했다. 이 관점에 대해서는 소크라테스가 주장을 반박하려고 하는지 여부에 따라 두 가지 주요 사상이 있었다. 구성주의적 접근 방식에 따르면, 소크라테스는 실제로 이 방법으로 주장을 반박하려고 하며, 이 방법은 긍정적인 진술에 도달하는 데 도움이 된다. 비구성주의적 접근 방식은 소크라테스가 단지 초기 주장의 전제와 결론 사이의 불일치만을 확립하려고 한다고 주장한다.

소크라테스는 논의를 시작할 때 정의를 찾는 것을 우선시한다. 대부분의 경우, 소크라테스는 어떤 주제에 대한 전문가와의 담론을 정의를 구함으로써 시작한다. 예를 들어, 덕, 선, 정의 또는 용기가 무엇인지 묻는 식이다. 정의를 확립하기 위해, 소크라테스는 먼저 덕의 명확한 예들을 수집한 다음, 그것들이 공통적으로 가지고 있는 것을 찾으려고 한다. 구트리에 따르면, 소크라테스는 소피스트들이 다양한 덕의 의미에 대해 도전하고, 그 실체에 의문을 제기했던 시대에 살았다. 소크라테스의 정의에 대한 탐구는 그들의 급진적인 회의론으로부터 분위기를 맑게 하려는 시도였다.

플라톤이 묘사한 소크라테스의 업적과 활동의 특징은 삶, 사회와 관련된 추상적인 개념과 모호한 사항들을 명확히 하려고 했다는 데 있다. 폴리스의 자유 시민들이 존중하는 덕, 정의, 선, 경건, 절제, 용기 등이 무엇인지, 그리고 소피스트들이 구사하는 사회 조종술(변론술(레토리케))은 무엇인지 등 모호하게 방치되어 있는 것들을 다시 한번 꼼꼼하게 조사하고 검증하는 것을 그는 요구했다. 이를 위해 일방적인 질문에 답해주지 않는 변론이나 서적은 도움이 되지 않고, 질의응답을 통해 합의를 쌓아가면서 대상을 깊이 탐구할 수 있는 문답이 필요하다고 생각했다.

소크라테스는 이야기를 쉽게 하기 위해 추상적인 개념이나 모호한 사항을 구체적이고 실용적인 사항으로 바꿔서 질문하기도 했다. 예를 들어, "의사는 의술을 가르치고, 조각가는 ~, 건축가는 ~, 목수는 ~, 대장장이는 ~, 구두장이는 ~, 그렇다면 소피스트는 무엇을 가르치는가?"와 같은 질문이 대표적이다. 또한 추상적인 개념들 간의 관계나 수, 일치성·불일치성, 범주·소속 등도 집요하게 질문했다. 이러한 끊임없는 개념 명확화 추구, 지식과 인간의 검증 및 향상, 이것이 그가 생각한 애지(철학)의 활동이었다.

4. 2. 무지의 지

소크라테스는 "나는 내가 아무것도 모른다는 것을 안다"라는 유명한 말로 알려져 있다. 이는 자신의 무지를 아는 것이 참된 지혜의 시작이라는 그의 철학을 보여준다. 소크라테스는 모든 것을 안다고 주장하는 소피스트들과 달리, 자신의 무지를 솔직하게 인정하고 끊임없이 진리를 찾는 자세를 중요하게 생각했다.[32]아리스토텔레스, 디오게네스, 라이르티우스, 크세노폰, 특히 플라톤의 책에 따르면, 소크라테스는 델피의 신탁에서 "만인 중에 소크라테스가 제일 현명하다"는 말을 들었다. 스스로 무지하다고 생각했던 소크라테스는 이 신탁이 사실인지 확인하기 위해 여러 현명한 사람들을 찾아다녔지만, 그 누구도 자신의 말을 확실히 알고 말하는 사람이 없었다.

소크라테스는 소피스트의 상대주의와 회의주의에 맞서, 장인이 아레테(탁월함)를 발휘하려면 자신의 기술을 잘 알아야 하듯, 인간으로서 덕을 발휘하려면 덕이 무엇인지 알아야 한다고 생각했다.[32] 그는 제논의 변증법을 활용하여 논변을 진행하면서 잘못된 판단의 모순을 깨닫고 옳은 판단으로 이끌었는데, 이것이 '''산파술'''이다. 그는 합리주의자였지만, 때로는 내면의 소리, 즉 '''다이몬의 소리'''를 듣고 깊은 명상에 잠기기도 했다.

소크라테스는 덕이 인간에게 내재되어 있다고 믿고, 사람들에게 이를 깨닫게 하기 위해 대화를 통해 자신의 무지를 일깨워 주고 윤리적인 개념을 가르쳤다. 그는 질문을 통해 사람들이 스스로 잘못을 깨닫게 했다. 그러나 이 때문에 젊은이들을 타락시키고 신을 인정하지 않는다는 부당한 고발을 당해 사약을 마시게 되었다. 그는 뛰어난 지적, 도덕적 성격으로 많은 사람들을 감화시켜 '인류 최대의 교사'로 불린다.

플라톤의 소크라테스는 윤리적인 개념을 논의할 때 자신의 무지를 인식하고 있다고 주장한다. 그는 그러한 개념의 본질을 모르기 때문이다.[3] 예를 들어, 재판 중 소크라테스는 "만약 제가 이러한 것들을 안다면(''에피스타마이'') 저는 자랑스럽고 우쭐해질 것입니다. 하지만 저는 그것들을 모릅니다(''에피스타마이''), 신사 여러분."라고 말했다.

소크라테스는 "나는 내가 아무것도 모른다는 것을 안다"는 말처럼 지식을 부정하는 것으로 알려져 있다. 하지만 다른 진술에서는 지식을 가지고 있다고 주장하기도 한다. 예를 들어, 플라톤의 ''변명''에서 소크라테스는 "...불의를 행하고 나의 상관인 신이나 사람에게 불복종하는 것은 내가 ''안다'' 악하고 비열한 것이다..."(''변명'', 29b6–7)라고 말했다.

플라톤의 『소크라테스의 변명』에 따르면, 소크라테스의 제자 케이레폰이 델포이의 아폴론 신탁소에서 여사제에게 "소크라테스보다 현명한 자가 있는가?"라고 질문했을 때, "소크라테스보다 현명한 자는 아무도 없다"라는 답을 들었다. 소크라테스는 자신이 어리석고 현명하지 못하다고 생각했기에 놀랐고, 그 의미를 고민했다. 그는 신탁의 반증을 시도하기 위해 현자들을 만나 문답을 통해 그들이 자신보다 현명한지 확인하려 했다.

하지만 현자로 명성이 높은 정치가나 시인 등을 만나 이야기해 보니, 그들은 자신이 말하는 것을 잘 이해하지 못했고, 소크라테스는 그들에게 그 점을 설명해야 했다. 각자의 기술에 숙련된 장인들조차, 그 기술에 대해서는 지혜로웠지만, 다른 일들에 대해서도 지식이 있다고 착각하고 있었다.

이러한 경험을 통해 그는 신탁의 의미를 "자신이 모르는 것을 알고 있다고 착각하는 사람들보다, 모르는 것을 모른다고 자각하는 자신이 더 현명하고, 지혜의 측면에서 약간 더 낫다"는 것으로 이해하게 되었다. 더 나아가, "신탁에서 신이 소크라테스의 이름을 언급한 것은 일례"에 불과하며, 그 진의는 "인간 지능의 가치는 극히 적거나 무에 가깝다", "가장 현명한 자는 자신의 지혜가 실제로는 무가치하다는 것을 자각하는 자이다"라는 것을 지적하는 데 있었다고 해석한다. 그는 "신의 뜻"에 따라 소피스트들처럼 보수를 받지 않고, 가정일도 돌보지 않고, 극빈 생활을 하며 만난 현자들의 무지를 지적하는 것을 평생의 과업으로 삼았다.

소크라테스는 아폴론의 신탁을 통해 가장 지혜로운 자로 여겨졌다. 그는 자신만이 "나는 아무것도 모른다"는 것을 자각하고 있기에, 다른 무지각한 사람들에 비해 뛰어나다고 생각했다. 그 결과, 그는 지자라고 자칭하는 독단론자들의 무지를 폭로하기 위한 논쟁에 몰두했다.

그의 "무지의 자각"(최근에는 무지의 지는 오해이며, "부지의 자각"으로도 번역된다)을 배경으로 한 지·무지에 대한 집착은 『소크라테스의 변명』의 종반, 사형이 확정된 후, 죽음에 대한 자신의 견해를 이야기하는 부분에서 명확하게 볼 수 있다. 그는 사후의 일에 대해서는 전혀 모른다는 불가지론적인 입장을 취한다. 그러나 그는 죽음은 자신에게 재앙이 아니라 행복이라고 말한다. 사후에는 두 가지 설이 있는데, 유물론자들이 말하는 것처럼 죽음이 허무로 돌아가는 것이라면 숙면한 밤과 같은 것이고, 저승(하데스)이 있다면 진실된 반신들에 의한 재판을 받거나 호메로스나 헤시오도스와 교류할 수 있다. 어느 쪽이든 행복하다는 것이다. 그렇기 때문에 죽음을 두려워하지 않고 선한 삶을 관철할 수 있다.

이와 같이, 사후에 대해서는 "모른다"는 것을 자각하고 있기 때문에, 여러 설을 냉정하게 "알" 수 있으며, 어느 쪽으로 기울더라도 자신에게 행복한 것도 "알" 수 있고, 그러므로 죽음을 두려워하지 않고 선한 삶을 마무리할 수 있다. "선한 삶"과 "무지의 지"는 하나의 고리를 이루고, "무지의 지"는 "선한 삶"에 있어 필수 조건이 된다.

그러나 소크라테스의 "무지의 지"를 배경으로 한 태도는 단순한 불가지론이나 상대주의가 아니며, 항상 신들에 대한 소박하고 낙관적인 신앙 등의 "독단"과 결합하여 성립하고 있다는 점에 주목해야 한다. 소크라테스의 사상에는 전반적으로 이러한 이중성이 내포되어 있다.

일반적으로 소크라테스는 대화를 통해 상대가 가진 생각에 의문을 제기하는 문답법에 의해 철학을 전개한다. 그 방법은 자신이 아니라 상대가 지식을 만들어내는 것을 돕는다는 점에서 "'''산파술'''"(조산술)"이라고 불린다. 소크라테스가 사용한 문답법은 상대의 모순이나 막다른 길을 자각시켜, 상대 자신이 진리를 발견하게 했다. 이러한 의도를 감춘 듯한 어리숙한 태도는 '''아이러니'''라고 불린다.

4. 3. 영혼의 중요성

소크라테스는 육체보다 영혼이 더 중요하다고 생각했다. 그는 영혼을 깨끗하게 하고 정의, 용기, 절제와 같은 덕을 쌓는 것이 인간의 가장 중요한 목표라고 믿었다.[34] 그는 이러한 덕목을 실천하는 것이 행복한 삶으로 이어진다고 보았다.소크라테스는 육체는 일시적인 껍데기일 뿐이며, 진짜 중요한 것은 영혼이라고 생각했다. 그는 영혼이 불멸한다고 믿었으며, 인간은 영혼을 가지고 있지만 육체의 감각 때문에 영혼 안에 있는 진리를 제대로 보지 못한다고 생각했다. 그는 이성적인 사고를 통해 이러한 방해를 극복하고 참된 지식을 얻을 수 있다고 주장했다.[34] 그는 '죽음'이란 영혼이 육체에서 벗어나는 것이기 때문에 '죽음'을 긍정적으로 생각하기도 했다.[34]

4. 4. 도덕론

소크라테스는 덕이 지식에서 비롯된다고 보았다(지덕복합일설). 그는 악행은 무지에서 비롯되는 것이며, 올바른 지식을 갖춘 사람은 자연스럽게 덕을 실천하게 된다고 주장했다.[33] 그는 윤리·도덕적인 측면을 강조했으며, 일상생활에서도 절제를 추구했고, 자신의 가르침을 필요로 하는 청년들을 무료로 가르쳤다.[33]소크라테스는 소피스트의 상대주의와 회의주의에 맞서, 인간으로서의 아레테(ἀρετή, 훌륭함, 탁월함), 즉 덕을 발휘하려면 덕이 무엇인지 알아야 한다고 생각했다.[32] 그는 덕은 인간에 내재한다고 믿고 사람들에게 이를 깨닫게 하기 위해 윤리상의 개념을 설교하고 다녔다.

소크라테스는 여러 악덕을 '무지'에 기인한 것이라고 판단했다. 따라서 그에 의하면, 덕은 이성적 사고의 기초 하에 생겨난다. 또한, 덕의 확대는 사회를 더 이성적인 상태로 만들 수 있는 절대적인 기준점이다. 그는 악덕한 자는 필연적으로 앎이 부족한 무지한 상태에 있다고 보았다.[33]

이러한 그의 관점은 사후 스토아 학파에 의해 계승됐으며, 기독교의 윤리관에도 큰 영향을 주었다. 그러나 그리스 철학이나 소크라테스의 철학은 기독교 윤리관과 본질적으로 다르다는 반론도 존재한다.[33]

4. 5. 미적 범주

소크라테스는 미학적인 범주를 '이상적인 미', '정신적인 미', '유용한(혹은 기능적인) 미'의 세 가지로 나누었다.[36] '이상적인 미'는 부분의 조립을 통해 자연을 표현하고, '정신적인 미'는 시선을 통해 영혼을 표현하며, '유용한(혹은 기능적인) 미'는 그 기능성에 중점을 둔다.5. 영향

소크라테스는 사후 철학에 큰 영향을 미쳤다. 에피쿠로스 학파와 회의주의를 제외한 거의 모든 철학 학파가 소크라테스에게서 기원을 찾는다. 헬레니즘 시대의 대표적인 예로는 플라톤의 아카데메이아, 아리스토텔레스의 뤼케이온, 키니코스 학파, 스토아 학파 등이 소크라테스의 영향을 강하게 받은 철학 학파로 꼽힌다. 소크라테스 철학에 대한 관심은 기원후 3세기까지 확대되었다.

소크라테스는 삶의 목적이나 아레테에 대한 답을 제시하지 않았기 때문에, 이 시대의 여러 학파는 각자의 답을 주장하며 소크라테스의 사상을 다르게 해석했다. 소크라테스로 인해 철학의 관심은 자연계에서 인간의 이해로 옮겨가게 된다.

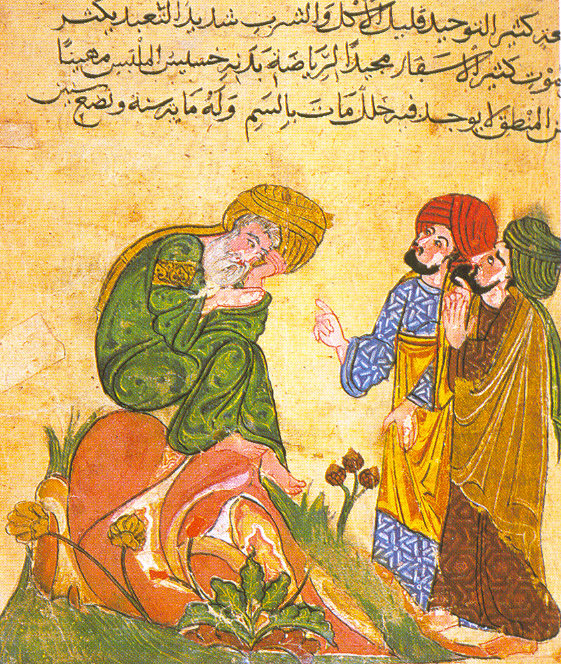

중세 시대에 소크라테스의 사상은 아리스토텔레스와 스토아 학파의 사상과 함께 이슬람 중동으로 전파되었다. 플라톤의 소크라테스 관련 저서와 다른 고대 그리스 문헌들은 알킨디, 자비르 이븐 하이얀, 무타질라 학파 등 초기 이슬람 학자들에 의해 아라비아어로 번역되었다. 그 과정에서 소크라테스는 삶에 철학을 반영하는 인물로서 무함마드와 대비되며 칭송받았다. 중동에서 소크라테스의 교리는 이슬람 신앙에 맞춰 변형되었다. 예를 들어 이 시대 이슬람 학자들은 소크라테스를 일신교와 사후 구원을 주장하는 철학자로 기록하고 있다. 이러한 과정을 통해 아랍어권에서 소크라테스의 영향은 현재에도 계속되고 있다.

비잔티움 제국 시대에도 락탄티우스, 유세비우스, 아우구스티누스 등의 기독교 신학자들에 의해 소크라테스 관련 저술이 보존되고 기독교적 관점에서 연구되었다. 콘스탄티노플 함락 이후에도 많은 문헌이 로마-기독교 세계로 옮겨져 라틴어로 번역되었지만, 초기에는 기독교도들에 의해 회의적으로 다루어졌다.

그러나 이탈리아 르네상스 초기, 소크라테스에 관한 두 가지 이야기가 쓰여졌고, 휴머니즘 운동이 고조됨에 따라 작가들은 소크라테스에 대한 관심을 다시 불러일으키게 되었다.

근세 프랑스에서는 다양한 소설과 풍자극에서 소크라테스의 철학적 사상보다는 오히려 그의 사생활에 초점이 맞춰졌다. 이 시대에는 테오필르 드 비외처럼 무신론으로 고발된 기독교도 소크라테스를 그려 당대 논쟁을 부각시키기 위해 소크라테스를 이용한 사상가도 있었고, 볼테르처럼 소크라테스를 이성에 기반한 신학자의 상징으로 다룬 견해도 있었다. 미셸 드 몽테뉴는 소크라테스를 당시 종교 광신자에 대항하는 합리주의와 연결시켰으며, 소크라테스에 관해 광범위하게 저술한 것으로도 알려져 있다.

18세기에는 독일 관념론, 주로 헤겔의 저술을 통해 소크라테스에 대한 철학적 관심이 부활했다. 헤겔은 소크라테스가 자유로운 주관성 또는 자기결정의 원리를 철학에 도입함으로써 인류 역사의 전환점을 만들었다고 생각했다. 그러나 헤겔은 소크라테스의 자기결정에 대한 주장은 국가의 제도와 법률에 의해 형성되는 삶의 방식인 지트리히카이트(Sitlichkeit)를 파괴하는 것이라고 보면서, 아테네 의회의 판결을 정당화하는 측면도 있다. 헤겔은 소크라테스가 합리주의 철학을 사용하는 것은 프로타고라스가 인간의 이성에 초점을 맞춘 것("인간은 만물의 척도이다"라는 모토에 집약되어 있다)을 계승한 것이며, 현실에 대해 객관적인 결론에 도달하는 데 유용한 것은 우리의 이성이라고 재해석한 것이라고 보고 있다. 헤겔은 소크라테스를 고대의 회의 철학의 선구자로 간주했지만, 그 이유를 명확하게 설명하지는 않았다.

쇠렌 키르케고르는 소크라테스를 스승으로 여겼으며, 그에 관한 석사 논문 『소크라테스의 지속적인 언급과 아이러니의 개념』을 저술했다. 프리드리히 니체는 소크라테스의 서구 문화에 대한 영향을 비판했다.

20세기 대륙 철학자 한나 아렌트, 레오 슈트라우스, 칼 포퍼는 전체주의 체제의 부상과 제2차 세계 대전의 공포를 경험한 후, 소크라테스를 양심의 상징으로 보는 시각을 강화했다.

5. 1. 플라톤과 아리스토텔레스

소크라테스의 사상은 제자들에게 전해져 메가라 학파, 키니코스 학파, 키레네 학파 등으로 이어졌고, 특히 수제자인 플라톤의 관념주의는 이후 서양 철학에 큰 영향을 미쳤다.[37] 소크라테스는 직접 책을 쓰거나 문학적 흥미를 보이지는 않았지만, 그가 철학적 방법으로 사용한 대화는 플라톤이나 아리스토텔레스의 대화집에 영향을 주었다.[38]소크라테스는 사후 철학에 지대한 영향을 끼쳤으며, 에피쿠로스 학파와 회의주의자들을 제외한 거의 모든 철학 학파가 그에게서 기원을 찾는다. 헬레니즘 시대에는 플라톤의 아카데메이아, 아리스토텔레스의 뤼케이온, 키니코스 학파, 스토아 학파 등이 소크라테스의 영향을 크게 받았다.

5. 2. 헬레니즘 철학

소크라테스의 사후 철학적 영향은 매우 컸으며, 에피쿠로스 학파와 회의주의자들을 제외한 거의 모든 헬레니즘 철학 학파들이 소크라테스에게서 그 기원을 찾는다. 특히 키니코스 학파와 스토아 학파는 소크라테스의 영향을 크게 받았다.[37] 소크라테스에 대한 관심은 기원후 3세기까지 계속 증가했다.스토아 학파는 모순을 피하기 위한 도구로 소크라테스식 변증법을 사용했다. 그들의 도덕적 교리는 지혜와 덕을 통해 원활한 삶을 사는 방법에 초점을 맞추었다. 스토아 학파는 행복을 얻는 데 덕이 중요한 역할을 한다고 보았고, 선과 윤리적 우수성 사이의 관계를 우선시했는데, 이 모든 것은 소크라테스의 사상을 반영한다.

안티스테네스는 물질적인 재화에 대해 깊은 경멸을 가졌으며, 덕이 모든 것을 의미한다고 보았다. 디오게네스와 키니코스 학파는 이러한 사고방식을 계속 이어나갔다.

5. 3. 기독교와 중세 철학

소크라테스의 사상은 그의 제자 플라톤의 관념주의를 통해 서양 철학에 큰 영향을 미쳤으며, 기독교 수도원 운동에도 영향을 주었다.[37] 중세 시대에는 소크라테스 사상의 일부만이 기독교 세계에 전해졌으나, 락탄티우스, 유세비우스, 아우구스티누스와 같은 기독교 학자들의 저술이 비잔티움 제국에서 보존되었고, 소크라테스는 기독교적 관점에서 연구되었다.[38]크세노폰의 『소크라테스의 회상』에 따르면, 소크라테스는 “신들이 눈에 보이지 않는다는 이유로 믿지 않는 자는, 자신의 마음 또한 눈에 보이지 않는다는 것을 잊고 있다”고 말하며, 이는 기독교의 전통적 신비주의와 가깝다. 또한, 다이모니온에 대한 소크라테스의 설명은 기독교의 성령론과 유사하며, "최고선"에 대한 소크라테스의 조언은 기독교의 주기도문과 통한다.

콘스탄티노플 함락 이후, 많은 텍스트들이 로마 가톨릭 세계로 돌아와 라틴어로 번역되었다. 르네상스 이전 고전 문학의 나머지 부분과 마찬가지로, 고대 소크라테스 철학은 처음에는 기독교 세계에서 회의적으로 받아들여졌다.

5. 4. 현대 사회에 주는 시사점

소크라테스의 철학은 현대 사회에도 여전히 중요한 의미를 지닌다. 그의 '무지의 지' 개념은 겸손하고 열린 자세로 진리를 탐구하는 태도가 중요함을 일깨워준다. 스스로 무지하다는 것을 아는 것이 참된 앎의 시작이라는 그의 가르침은, 현대 사회에서 끊임없이 변화하는 지식과 정보에 대한 열린 태도를 갖는 것이 중요함을 시사한다.그의 '산파술'은 비판적 사고와 토론을 통해 합리적인 결론에 도달하는 방법론을 제시한다. 질문과 답변을 통해 상대방 스스로 진리를 깨닫도록 돕는 소크라테스의 대화법은, 다양한 의견이 존재하는 현대 사회에서 건전한 토론 문화를 형성하고 합리적인 의사 결정을 내리는 데 중요한 지침이 된다.

소크라테스는 덕(선한 삶) 등에 대한 사고 형성을 소피스트처럼 타인에게 자신의 판단 없이 쉽게 맡기는 것을 싫어했다. 그리고 자신의 생각(혹은 “다이모니온”)에 따라 옳지 않다고 생각하는 것은 상대가 누구든 거리낌 없이 질문하고, 옳다고 생각하는 것은 누구에게 반대받더라도 실천해야 함을 스스로 보여주었다. 그 결과, 그는 스스로 사형을 받아들였다.

소크라테스가 사후 철학에 끼친 영향은 엄청나게 크며, 에피쿠로스 학파와 회의주의자들을 제외하고는 소크라테스 이후 거의 모든 철학의 기원이 그에게서 찾아진다. 헬레니즘 시대의 대표적인 예로는 플라톤의 아카데메이아, 아리스토텔레스의 뤼케이온, 키니코스 학파, 스토아 학파 등이 소크라테스의 영향을 강하게 받은 철학 학파로 꼽힌다.[37] 소크라테스 철학에 대한 관심은 기원후 3세기까지 확대되었으며, 소크라테스 자신이 삶의 목적이나 아레테가 무엇인가라는 질문에 답을 제시하지 않았기 때문에, 이 시대의 여러 학파는 각자의 답을 주장하며 소크라테스의 사상을 다르게 해석했다. 그 외에도 그에 의해 이 시대부터 철학의 관심은 자연계의 이해에서 인간의 이해로 옮겨가게 된다.

키르케고르는 소크라테스를 자신의 스승으로 여겼고,[38] 그에 관한 석사 논문인 ''소크라테스를 지속적으로 참조한 아이러니의 개념(The Concept of Irony with Continual Reference to Socrates)''을 저술했다. 그는 소크라테스가 도덕 철학자가 아니라 순전히 아이러니스트라고 주장하며, 소크라테스의 저술 회피는 그의 무지에 대한 수용에서 비롯된 겸손의 표시라고 보았다. 키르케고르의 견해로는 플라톤의 ''변명''만이 진정한 소크라테스에 가까웠다.

니체는 소크라테스의 서구 문화에 대한 공헌에 반감을 가졌다. 그의 첫 번째 책인 ''비극의 탄생(The Birth of Tragedy)''에서 니체는 기원전 4세기 이후 고대 그리스 문명의 쇠퇴에 대해 소크라테스를 책임지고 있다고 주장했다.

대륙 철학자 한나 아렌트(Hannah Arendt), 레오 스트라우스(Leo Strauss) 및 칼 포퍼(Karl Popper)는 제2차 세계 대전의 공포와 전체주의 정권의 부상을 경험한 후 소크라테스를 개인적 양심의 아이콘으로 보았다. 아렌트는 ''예루살렘의 아이히만(Eichmann in Jerusalem)''에서 소크라테스의 끊임없는 질문과 자기 성찰이 악의 평범성(banality of evil)을 막을 수 있다고 제안한다. 포퍼는 소크라테스가 플라톤의 전체주의적 사상에 반대한다고 주장하며, 소크라테스의 개인주의는 아테네 민주주의와 함께 그의 ''열린 사회와 그 적들(The Open Society and Its Enemies)''에 묘사된 "열린 사회" 개념을 의미한다고 보았다.

6. 한국 사회와 소크라테스

한국 사회는 급격한 경제 성장과 민주화를 경험하면서 다양한 가치관과 이념이 충돌하는 복잡한 사회로 변화해 왔다. 이러한 상황에서 소크라테스의 철학은 다음과 같은 시사점을 제공한다.

소크라테스는 아테네 민주주의의 한계와 문제점을 비판했지만, 시민의 자유와 평등, 토론을 통한 의사 결정이라는 민주주의의 기본 원칙을 강조했다. 그는 옳지 않다고 생각하는 것에 대해서는 거리낌 없이 질문하고, 옳다고 생각하는 것은 누구에게 반대받더라도 실천해야 함을 강조하며 스스로 사형을 받아들였다.

쇠렌 키르케고르(Søren Kierkegaard)는 소크라테스를 자신의 스승으로 여겼고,[31] 그에 관한 석사 논문인 ''소크라테스를 지속적으로 참조한 아이러니의 개념(The Concept of Irony with Continual Reference to Socrates)''을 저술했다.[32] 반면 프리드리히 니체(Friedrich Nietzsche)는 소크라테스가 서구 문화에 기여한 것에 반감을 가졌고,[34] 그의 저서 ''비극의 탄생(The Birth of Tragedy)''에서 기원전 4세기 이후 고대 그리스 문명의 쇠퇴에 대해 소크라테스를 비판했다.[35] 대륙 철학자 한나 아렌트(Hannah Arendt), 레오 스트라우스(Leo Strauss), 칼 포퍼(Karl Popper)는 제2차 세계 대전의 공포와 전체주의 정권의 부상을 경험한 후 소크라테스를 개인적 양심의 아이콘으로 보았다.[36]

6. 1. 민주주의와 토론 문화

플라톤의 『고르기아스』에서 소크라테스는 칼리클레스에게 "나는 우리 동시대 사람들 중 유일하게 진정한 정치 기술을 익히고 진정한 정치를 실천하는 사람"이라고 말한다.[1] 그는 정치인과 웅변가들이 대중을 오도하기 위해 속임수를 사용한다고 보았으며,[2] 투표와 같은 기존 민주주의 의회와 절차에 대한 반감을 드러냈다.[1]소크라테스는 과두파와 민주파로 나뉘어 극단적으로 대립하던 아테네 정치 상황에서 어느 한쪽 편을 들기보다는, 철학을 통해 도시의 도덕적 풍경을 형성하는 것을 정치로 여겼다.[3] 그는 민주주의에 기울었다는 주장이 있는데, 삼십인 독재자의 과두 정부가 내린 명령에 불복하고 아테네의 법과 정치 제도를 존중했다는 점, 그리고 민주주의 아테네의 이상에 대한 애정 때문에 감옥과 사형을 피하려 하지 않았다는 점이 그 근거로 제시된다.[4]

반면, 소크라테스가 과두정을 지지했다는 주장도 있는데, 그의 친구들 대부분이 과두정을 지지했고, 그가 다수의 여론을 경멸했으며 민주적 과정을 비판했다는 점이 그 근거이다.[4]

계몽주의 시대에 형성된 정치 이념인 자유주의와 일치하는 견해를 소크라테스가 지지했다는 주장도 있다. 『크리톤』과 『변명』에서 소크라테스는 도시와 시민 사이의 상호 이익 관계를 이야기하며, 시민은 도덕적으로 자율적이며 원한다면 도시를 떠날 자유가 있지만, 도시에 머무르는 한 법과 도시의 권위를 받아들여야 한다고 주장한다.[5]

한편, 소크라테스는 시민 불복종의 최초 지지자로 여겨지기도 한다. 불의에 대한 강한 반대와 레온을 체포하라는 삼십인 독재자의 명령을 거부한 것은 이러한 맥락을 보여준다.[6] 그는 "자신에게 가해진 잘못을 갚기 위해서라도 불의를 행해서는 안 된다"고 말했다.[7] 소크라테스는 시민들이 많은 고민 끝에 불의하다고 판단하지 않는 한 국가의 명령을 따라야 한다고 보았다.[8]

소크라테스는 아테네 민주주의의 한계와 문제점을 비판했지만, 시민의 자유와 평등, 토론을 통한 의사 결정이라는 민주주의의 기본 원칙을 강조했다. 한국 사회는 민주주의 역사가 짧고, 성숙한 토론 문화가 정착되지 못한 측면이 있다. 소크라테스의 '산파술'은 건강한 토론 문화를 만들고 합리적인 의사 결정을 하는 데 중요한 지침이 될 수 있다.

6. 2. 개인의 양심과 사회적 책임

소크라테스는 공적인 정치 및 문화 논쟁에 참여했지만, 그의 정확한 정치 철학을 정의하기는 어렵다. 플라톤의 『고르기아스』에서 그는 칼리클레스에게 "우리 동시대 사람들 중 유일하게 진정한 정치 기술을 익히고 진정한 정치를 실천하는 사람"이라고 말한다. 그는 정치인과 웅변가들이 대중을 오도하기 위해 속임수를 사용한다고 보았기 때문에 투표와 같은 기존의 민주주의 의회와 절차에 대한 반감을 보여주었다. 그는 결코 공직에 출마하거나 어떤 법안을 제안하지 않았다. 오히려 그는 시민들을 "개선"함으로써 도시의 번영에 기여하고자 했다. 시민으로서 그는 법을 준수하고 군 복무 의무를 수행했다.소크라테스는 아테네 사회의 유력 인사들을 포함한 시민들과 대화를 나누며 그들의 신념을 면밀히 조사하고 생각의 모순을 드러냈다. 소크라테스는 자신이 그들에게 호의를 베풀고 있다고 믿었다. 그에게 정치란 선거 절차가 아니라 철학을 통해 도시의 도덕적 풍경을 형성하는 것이었기 때문이다. 소크라테스가 과두파와 민주파로 나뉘어 있던 아테네 정치 풍토에서 어떤 입장을 취했는지에 대한 논쟁이 있다. 널리 받아들여지는 이론 중 하나는 소크라테스가 민주주의에 기울었다는 것이다. 그는 삼십인 독재자의 과두 정부가 내린 한 가지 명령에 불복했고, 아테네의 법과 정치 제도를 존중했으며, 민주주의 아테네의 이상에 대한 그의 애정은 그가 감옥과 사형을 피하고 싶어하지 않았던 이유였다. 반면에 소크라테스가 과두정에 기울었다는 증거도 있다. 그의 친구 대부분은 과두정을 지지했고, 그는 다수의 여론을 경멸했으며 민주적 과정을 비판했기 때문이다.

소크라테스는 자유주의와 일치하는 견해를 지지했다는 주장도 있다. 이 주장은 주로 『크리톤』과 『변명』에 근거하는데, 여기서 소크라테스는 도시와 시민 사이의 상호 이익 관계에 대해 이야기한다. 소크라테스에 따르면 시민은 도덕적으로 자율적이며 원한다면 도시를 떠날 자유가 있다. 그러나 도시에 머무르는 것으로 그들은 또한 법과 도시의 권위를 받아들인다. 반면에 소크라테스는 시민 불복종의 최초 지지자로 여겨져 왔다. 소크라테스의 불의에 대한 강한 반대와 레온을 체포하라는 삼십인 독재자의 명령을 거부한 것은 이러한 맥락을 시사한다. 더 넓은 관점에서 보면, 소크라테스의 조언은 시민들이 많은 고민 끝에 불의하다고 판단하지 않는 한 국가의 명령을 따라야 한다는 것이다.

초기 근대 프랑스에서는 소크라테스의 이미지가 그의 철학적 사상보다는 사생활 특징에 의해 지배되었다. 일부 사상가들은 소크라테스를 사용하여 당대의 논쟁을 부각하고 논평했는데, 예를 들어 테오필 드 비외(Théophile de Viau)는 무신론 혐의를 받는 기독교화된 소크라테스를 묘사했고, 볼테르(Voltaire)에게는 소크라테스의 모습이 이성에 기반한 유신론자를 나타냈다. 미셸 드 몽테뉴(Michel de Montaigne)는 소크라테스에 대해 광범위하게 저술하여 그를 합리주의와 연결시켜 당대 종교 광신자들에 대한 대항마로 삼았다.

18세기에는 독일 관념론이 주로 헤겔의 연구를 통해 소크라테스에 대한 철학적 관심을 되살렸다. 헤겔에게 소크라테스는 자유 주체성 또는 자기결정 원리의 도입을 통해 인류 역사의 전환점을 표시했다. 헤겔은 소크라테스의 공헌을 높이 평가하지만, 소크라테스의 자기결정에 대한 주장은 ''지트리히케이트(Sittlichkeit)''(국가의 제도와 법에 의해 형성된 삶의 방식)를 파괴할 것이기 때문에 아테네 법정을 정당화한다.

쇠렌 키르케고르(Søren Kierkegaard)는 소크라테스를 자신의 스승으로 여겼고, 그에 관한 석사 논문인 ''소크라테스를 지속적으로 참조한 아이러니의 개념(The Concept of Irony with Continual Reference to Socrates)''을 저술했다. 그는 소크라테스가 도덕 철학자가 아니라 순전히 아이러니스트라고 주장한다. 키르케고르는 소크라테스가 아무것도 기록으로 남기지 않았을 뿐만 아니라, 그의 동시대 사람들은 그를 철학자로 잘못 해석하고 오해하여 소크라테스 사상을 이해하는 데 거의 불가능한 과제를 남겼다고 보았다.

프리드리히 니체(Friedrich Nietzsche)는 소크라테스의 서구 문화에 대한 공헌에 반감을 가졌다. 그의 첫 번째 책인 ''비극의 탄생(The Birth of Tragedy)''(1872)에서 니체는 기원전 4세기 이후 고대 그리스 문명의 쇠퇴에 대해 소크라테스를 책임지고 있다고 주장했다.

대륙 철학자 한나 아렌트(Hannah Arendt), 레오 스트라우스(Leo Strauss) 및 칼 포퍼(Karl Popper)는 제2차 세계 대전의 공포와 전체주의 정권의 부상을 경험한 후 소크라테스를 개인적 양심의 아이콘으로 보았다. 아렌트는 ''예루살렘의 아이히만(Eichmann in Jerusalem)''(1963)에서 소크라테스의 끊임없는 질문과 자기 성찰이 악의 평범성(banality of evil)을 막을 수 있다고 제안한다. 포퍼는 소크라테스가 플라톤의 전체주의적 사상에 반대한다고 주장한다. 포퍼에게 소크라테스의 개인주의는 아테네 민주주의와 함께 그의 ''열린 사회와 그 적들(The Open Society and Its Enemies)''(1945)에 묘사된 "열린 사회" 개념을 의미한다.

소크라테스는 덕(선한 삶) 등에 대한 사고의 형성(영혼의 돌봄)을, 소피스트와 같은 타인에게 자신의 판단 없이 쉽게 맡기는 것을 싫어했다. 그리고 자신의 생각(혹은 “다이모니온”)에 따라, 옳지 않다고 생각하는 것은 상대가 누구든 거리낌 없이 질문하고, 옳다고 생각하는 것은 누구에게 반대받더라도 실천해야 함을 스스로 보여주었다. 그 결과, 그는 스스로 사형을 받아들였다.

6. 3. 진보와 보수의 조화

소크라테스는 아테네 사회의 전통과 가치를 존중하면서도, 기존의 권위와 관습에 대해 비판적인 태도를 보였다. 그는 공적인 정치 및 문화 논쟁에 참여했지만, 그의 정확한 정치 철학을 정의하기는 어렵다.[20][21][22] 플라톤의 『고르기아스』에서 그는 칼리클레스에게 "나는 몇 안 되는 아테네 시민들 중 한 명이라고 생각합니다... 우리 동시대 사람들 중 유일하게 진정한 정치 기술을 익히고 진정한 정치를 실천하는 사람입니다."라고 말한다.[23]그는 시민들을 "개선"함으로써 도시의 번영에 기여하고자 했다.[24] 시민으로서 그는 법을 준수했고, 규칙을 따랐으며, 해외 전쟁에서 싸움으로써 군 복무 의무를 수행했다.[25] 소크라테스는 아테네 사회의 유력한 인물들을 포함한 시민들과 대화를 나누는 데 시간을 보냈고, 그들의 신념을 면밀히 조사하고 그들의 생각의 모순을 드러냈다. 소크라테스는 자신이 그들에게 호의를 베풀고 있다고 믿었다. 그에게 정치란 선거 절차가 아니라 철학을 통해 도시의 도덕적 풍경을 형성하는 것이었기 때문이다.[26]

소크라테스가 과두파와 민주파로 나뉘어 있던 극단적으로 대립하는 아테네 정치 풍토에서 어떤 입장을 취했는지에 대한 논쟁이 있다. 그는 삼십인 독재정의 과두 정부가 내린 한 가지 명령에 불복했고, 아테네의 법과 정치 제도(민주주의자들이 제정한 것)를 존중했다.[27] 반면에 소크라테스가 과두정에 기울었다는 증거도 있다. 그의 친구 대부분은 과두정을 지지했고, 그는 다수의 여론을 경멸했으며 민주적 과정을 비판했다.[28]

소크라테스는 시민 불복종의 최초 지지자로 여겨져 왔다. 소크라테스의 불의에 대한 강한 반대와 레온을 체포하라는 삼십인 독재자의 명령을 거부한 것은 이러한 맥락을 시사한다.[29][30]

쇠렌 키르케고르(Søren Kierkegaard)는 소크라테스를 자신의 스승으로 여겼고,[31] 그에 관한 석사 논문인 ''소크라테스를 지속적으로 참조한 아이러니의 개념(The Concept of Irony with Continual Reference to Socrates)''을 저술했다.[32] 키르케고르는 자신의 철학자로서의 과제를 소크라테스와 병행했다. 그는 "내 앞에 있는 유일한 비유는 소크라테스이다. 나의 과제는 기독교인이 되는 것이 무엇인지에 대한 정의를 감사하는 소크라테스적 과제이다"라고 쓰면서, 기독교가 어떤 기독교적 본질도 없는 형식이 되었다고 믿었기 때문에 사회를 기독교적 이상에 더 가깝게 만들고자 했다.[33]

프리드리히 니체(Friedrich Nietzsche)는 소크라테스의 서구 문화에 대한 공헌에 반감을 가졌다.[34] 그의 첫 번째 책인 ''비극의 탄생(The Birth of Tragedy)''(1872)에서 니체는 기원전 4세기 이후 고대 그리스 문명의 쇠퇴에 대해 소크라테스를 책임지고 있다고 주장했다.[35]

대륙 철학자 한나 아렌트(Hannah Arendt), 레오 스트라우스(Leo Strauss) 및 칼 포퍼(Karl Popper)는 제2차 세계 대전의 공포와 전체주의 정권의 부상을 경험한 후 소크라테스를 개인적 양심의 아이콘으로 보았다.[36]

이러한 소크라테스의 철학은 진보와 보수가 서로 대립하고 갈등하는 것이 아니라, 상호 보완적인 관계를 맺고 사회 발전을 위해 함께 노력해야 함을 일깨워준다.

참조

[1]

간행물

Athenian Political Art from the fifth and fourth centuries BCE: Images of Historical Individuals

http://www.stoa.org/[...]

The Stoa: a consortium for electronic publication in the humanities

[2]

웹사이트

Socrates (469—399 B.C.E.)

https://iep.utm.edu/[...]

Internet encyclopedia of philosophy

2024-08-27

[3]

웹사이트

Phaedo

https://www.perseus.[...]

2024-03-01

[4]

웹사이트

Diogenes Laertius, ''Lives of the Eminent Philosophers'' Book II, Chapter 5, Section 19

https://www.perseus.[...]

2022-01-24

[5]

웹사이트

Socrates

https://www.britanni[...]

Encyclopedia Britannica, Inc.

2017-08-16

[6]

서적

Cambridge English Pronouncing Dictionary

Cambridge UP

[7]

웹사이트

The Cambridge Companion to Greek Tragedy

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[8]

웹사이트

Reason and Religion in Socratic Philosophy

https://books.google[...]

Oxford University Press

2000

[9]

웹사이트

The Legacy of Socrates: Essays in Moral Philosophy

https://books.google[...]

Columbia University Press

[10]

웹사이트

Socrates, Ironist and Moral Philosopher

https://archive.org/[...]

Cornell University Press

[11]

웹사이트

Moral Philosophy – The Discovery of Ethics : Socrates

https://maritain.nd.[...]

Jacques Maritain Center

[12]

웹사이트

Encyclopædia Britannica

https://www.utilitar[...]

[13]

웹사이트

The Story of Philosophy: From Ancient Greeks to Great Thinkers of Modern Times

https://books.google[...]

Arcturus Publishing

[14]

웹사이트

Ethics

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[15]

웹사이트

Philosophy and Theatre: An Introduction

https://books.google[...]

Routledge

[16]

서적

Socrates: Fictions of a Philosopher

[17]

뉴스

Who’s More Famous Than Jesus?

https://web.archive.[...]

2014-03-14

[18]

웹사이트

四聖(シショウ)とは

https://kotobank.jp/[...]

2020-06-14

[19]

기타

[20]

웹사이트

Lectures on History of Philosophy

https://d396qusza40o[...]

[21]

웹사이트

Socrates – A Chronology of the historical Socrates in the context of Athenian history and the dramatic dates of Plato's dialogues

http://plato.stanfor[...]

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

2014-04-17

[22]

서적

The Oxford Companion to Classical Literature

https://books.google[...]

Oxford University Press

[23]

서적

Theaetetus

https://www.perseus.[...]

Harvard University Press

[24]

서적

おおきく考えよう 人生に役立つ哲学入門

晶文社

[25]

기타

[26]

서적

Combat Trauma and the Ancient Greeks

https://books.google[...]

Palgrave Macmillan

[27]

기타

[28]

서적

普遍宗教は甦る

文藝春秋

2016

[29]

서적

Kensaku enjin wa naze mitsukerunoka : Shitteokitai uebu jōhō kensaku no kiso chishiki

https://www.worldcat[...]

Nikkeibīpīsha

2011

[30]

서적

世界の名著 (6) プラトン1

中央公論新社

1978-04-01

[31]

백과사전

[32]

서적

희랍 철학 입문

서광사

[33]

서적

사유와 매혹

서해문집

[34]

서적

소크라테스 대화법을 응용한 앎·깸·삶 대화법에 관한 연구 : 조직몰입 효과를 중심으로

서경대학교

[35]

서적

미의역사

열린책들

[36]

서적

소크라테스, 악법도 법인가?

문학과 지성사

1994

[37]

백과사전

소크라테스

[38]

백과사전

그리스·로마 문학 - 소크라테스

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com