에두아르트 한슬리크

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

에두아르트 한슬리크는 프라하 출신의 음악 평론가로, 법학을 전공했으나 음악 평론가로 활동하며 음악 미학에 큰 영향을 미쳤다. 그는 1854년 저서 《음악미학론》을 통해 음악의 본질은 형식에 있다는 음악 형식주의 미학을 주창했다. 한슬리크는 바그너의 '미래의 음악'을 비판하고 브람스의 음악을 옹호했으며, 차이콥스키, 브루크너 등 동시대 작곡가들의 작품에 대해 비판적인 평론을 남겼다. 그는 빈 대학교에서 교수로 재직하며 음악 콩쿠르 심사위원, 문화부 직책 등을 역임했으며, 1904년 사망할 때까지 음악 평론 활동을 이어갔다.

더 읽어볼만한 페이지

- 오스트리아의 음악학자 - 루트비히 쾨헬

오스트리아의 음악학자, 작가, 작곡가이자 식물학자인 루트비히 폰 쾨헬은 볼프강 아마데우스 모차르트의 작품을 정리한 《쾨헬 목록》 편찬으로 가장 잘 알려져 있으며, 요한 요제프 푸크스의 작품 연구 및 목록화에도 기여했다. - 바그너 연구가 - 귀도 아들러

귀도 아들러는 오스트리아의 음악학자로, 음악학을 학문으로 정립하고 역사 음악학과 체계 음악학으로 분류하는 등 음악 연구에 대한 포괄적인 설명을 시도했으며, 제1 빈 악파 음악 연구와 음악의 사회문화적 중요성을 인식한 선구적인 학자로 평가받는다. - 바그너 연구가 - 카를 달하우스

카를 달하우스는 독일의 음악학자로, 음악사, 19-20세기 음악 미학, 음악 이론 분야에서 다수의 학술서를 집필하며 20세기 음악학을 대표하는 학자 중 한 명으로 평가받는다.

2. 생애와 경력

에두아르트 한슬리크는 프라하에서 태어나 빈 대학교에서 법학을 공부했지만, 음악에 대한 열정으로 평론가의 길을 걷게 되었다. 1845년 리하르트 바그너와 로베르트 슈만을 만난 것은 그의 음악 인생에 큰 영향을 주었다.

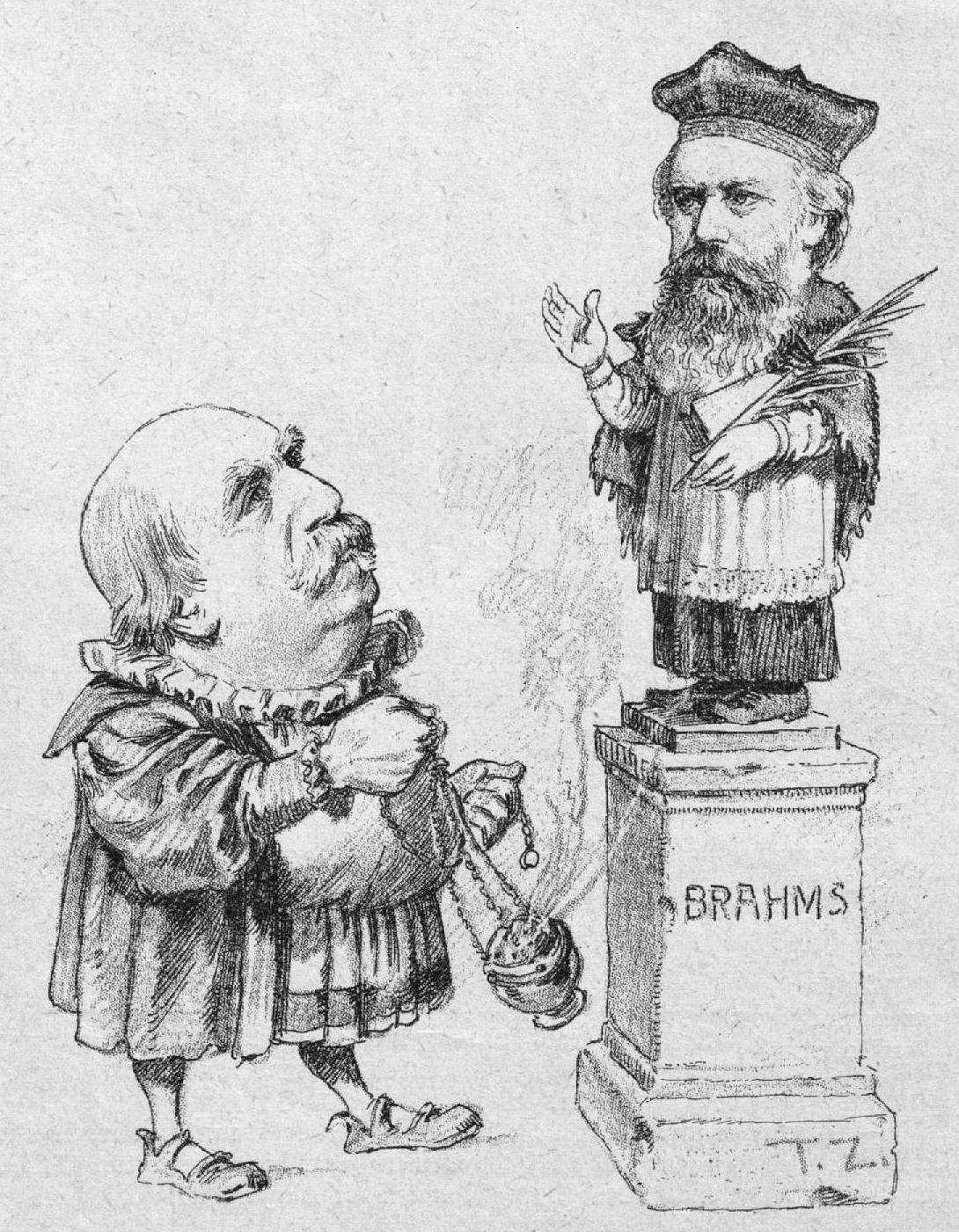

1854년에 출판한 그의 저서 ''음악미학론''은 큰 영향력을 가졌으며, 요하네스 브람스는 그에게 피아노 듀엣을 위한 왈츠 세트 작품 39를 헌정하기도 했다. 한슬리크는 바그너와 그의 추종자들을 비판했지만, 비판 대상의 곡을 초연 전에 예습하거나 연주 도중 퇴장하는 척하며 몰래 듣는 등, 상당한 연구를 한 것으로 보인다.

1869년, 그의 에세이 ''음악 속의 유대성'' 개정판에서 바그너는 한슬리크를 '우아하게 숨겨진 유대인 기원'이라고 비난하며, 그의 비평 스타일이 반독일적이라고 주장했다. 한슬리크는 이에 대해 자신의 조상은 가톨릭 농민 출신이며, 유대인은 행상으로만 알려진 지역 출신이라고 반박했다. 바그너가 그의 오페라 ''뉘른베르크의 명가수''에서 비평가 베크메서(원래 이름은 베이트 한슬리히)로 한슬리크를 풍자했다는 주장이 있다.

한슬리크는 법학 학위를 받았지만, 고전 음악을 공부했고, 도시의 작은 신문과 ''Wiener Allgemeine Musik-Zeitung'', ''Neue freie Presse''에 음악 평론을 기고했다. 빈 대학교에서 무급 강사를 거쳐 교수가 되었고 명예 박사 학위를 받았다. 그는 음악 콩쿠르 심사위원을 맡기도 했으며, 자서전을 집필한 후 은퇴했지만, 1904년 바덴 바이 빈에서 사망할 때까지 중요한 공연에 관한 기사를 썼다.

한슬리크는 브람스의 친한 친구로서, 브람스의 음악에 영향을 미쳤으며, 초연 전에 새로운 곡을 듣는 경우도 많았다.

2. 1. 초기 생애

에두아르트 한슬리크는 1825년 프라하(당시 오스트리아 제국)의 독일어를 사용하는 집안에서 태어났다. 아버지 요제프 아돌프 한슬리크는 사서이자 음악 교사였으며, 어머니는 비엔나 출신 유대인 상인의 딸이었다. 한슬리크는 18세에 바츨라프 토마셰크에게 음악을 배웠고, 프라하 대학교에서 법학을 전공하여 학위를 취득했다.2. 2. 음악 평론가로서의 활동

에두아르트 한슬리크는 프라하 대학교에서 법학을 전공하여 학위를 받았지만, 아마추어로서 고전 음악 공부를 계속했다. 그는 소도시 신문, ''Wiener Musik-Zeitung'', 그리고 ''Neue Freie Presse'' 등에 음악 평론을 기고했다. ''Neue Freie Presse''에는 은퇴할 때까지 기고를 계속했다. 1845년, 한슬리크는 마리안바트에서 리하르트 바그너를 만나 드레스덴에서 그의 오페라 ''탄호이저''를 감상했고, 로베르트 슈만과도 만났다.1854년, 한슬리크는 대표작 《음악미학론》을 출판하여 큰 영향력을 얻었다. 그러나 빈에서 초연된 바그너의 오페라 ''로엔그린''에 대해 비판적인 평론을 작성하면서 바그너와의 관계가 악화되기 시작했다. 그는 프란츠 리스트와 바그너 등이 주도한 '미래의 음악' 대신 볼프강 아마데우스 모차르트, 루트비히 판 베토벤, 로베르트 슈만의 전통을 잇는 음악, 특히 요하네스 브람스의 음악을 옹호했다. 브람스는 한슬리크에게 피아노 듀엣을 위한 왈츠 세트 작품 39를 헌정하기도 했다.

바그너를 옹호했던 프란츠 리스트의 피아노 협주곡 1번 내림마장조에 대해, 트라이앵글이 사용된 것을 두고 "트라이앵글 협주곡"이라고 비꼬았다. 리스트의 피아노 소나타 나단조에 대해서는 "음악의 폭력"이라며 혹평했다.

안톤 브루크너는 바그너를 신봉했기 때문에 한슬리크에게 끊임없이 공격받았다. 브루크너는 오스트리아 황제프란츠 요제프 1세에게 "폐하, 한슬리크가 제 험담을 신문에 쓰는 것을 멈춰주십시오"라고 간청하기도 했다.

표트르 차이콥스키의 바이올린 협주곡 라장조 비엔나 초연에 대해서는 "악취를 풍기는 음악"이라고 혹평했다.

한슬리크는 브람스의 음악을 높이 평가했지만, 정작 브람스는 한슬리크가 자신의 음악을 이해하지 못하는 것 같다고 생각했다. 한슬리크는 바그너와 그 추종자들을 비판했지만, 비판 대상의 곡을 초연 전에 예습하거나 연주 도중 퇴장하는 척하며 몰래 듣는 등, 상당한 연구를 한 것으로 보인다.

한슬리크는 구스타프 말러의 칸타타 탄식의 노래를 콩쿠르에서 낙선시켰지만, 말러가 완성한 카를 마리아 폰 베버의 오페라 3명의 핀토를 듣고는 그의 재능을 인정했다. 리하르트 슈트라우스의 교향시 죽음과 변용 비엔나 초연 후에는, 슈트라우스가 음악극으로 나아갈 것이라고 예견했고, 실제로 그렇게 되었다.

2. 3. 빈 대학교 교수 임용

빈 대학교에서 한슬리크는 무보수 강사직을 맡았으며, 1870년에 음악사 및 음악 미학 정교수가 되었고, 이후 명예 박사 학위를 받았다. 그는 종종 음악 콩쿠르 심사 위원으로 활동했으며, 오스트리아 문화부에서 직책을 맡는 등 다른 행정적인 역할도 수행했다.2. 4. 말년

한슬리크는 음악 콩쿠르 심사 위원으로 종종 활동했으며, 오스트리아 문화부에서 직책을 맡는 등 여러 행정적인 역할을 수행했다. 빈 대학교에서 무보수 강사직을 맡다가 1870년 음악사 및 음악 미학 정교수가 되었고, 이후 명예 박사 학위를 받았다. 회고록을 쓰고 은퇴했지만, 1904년 바덴에서 사망할 때까지 그 시대의 가장 중요한 초연에 대한 기사를 계속 썼다.3. 음악관 및 비평

한슬리크는 최초의 광범위한 영향력을 가진 음악 비평가 중 한 명으로 알려져 있다. 그의 미학과 비평은 일반적으로 별도로 간주되지만, 중요하게 연결되어 있다. 한슬리크는 리스트와 바그너의 음악에 대해 공개적으로 반대했는데, 그들은 음악 외적인 무언가를 전달하기 위한 수단으로 전통적인 음악 형식을 무너뜨렸다고 비판했다. 그는 "미래의 음악"에 대한 반대는 음악의 의미는 오직 형식에 있다는 자신의 미학과 일치한다고 보았다. 이러한 맥락에서 한슬리크는 브람스를 옹호하며 바그너와 대립시켰다.

한슬리크는 모차르트, 베토벤, 슈만, 브람스로 이어지는 고전-낭만주의 전통을 옹호하는 보수적인 음악관을 가졌다. 그는 회고록에서 음악 역사가 모차르트에서 시작하여 베토벤, 슈만, 브람스에서 절정에 달했다고 말했다. 특히 브람스와 깊은 친분을 유지하며 그의 음악을 적극적으로 지지했다. 1862년부터 브람스의 절친한 친구였던 한슬리크는 브람스의 작곡에 어느 정도 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 종종 브람스의 신곡을 출판 전에 먼저 듣기도 했다.[1]

한슬리크는 바그너가 극적인 요소와 어구 묘사에 의존하는 것을 음악의 본질에 반하는 것으로 보았는데, 그는 음악이 어떠한 음악 외적인 연관성을 통해서가 아니라 순전히 형식만으로 표현력을 갖는다고 생각했다. 반면에 그는 "쇼팽의 마주르카를 연주할 때, 당신은 오스트로렝카 전투의 슬프고 압도적인 분위기를 느끼지 못하는가?"라고 질문하면서 음악 외적인 요소를 언급하기도 했다.

한슬리크의 비평 이론은 1854년 저서 ''음악 미학''(Vom Musikalisch-Schönen)에서 설명되었는데, 이 책은 바그너 미학에 대한 공격으로 시작하여 영향력 있는 텍스트로 자리 잡았고, 이후 여러 언어로 번역, 출판되었다. 한슬리크는 안톤 브루크너, 후고 볼프도 혹평했다. 차이콥스키의 바이올린 협주곡에 대해 그는 차이콥스키와 독주자 아돌프 브로드스키 모두 청중을 "귀에 고약한" 음악으로 "지옥으로 몰아넣었다"고 비난했다. 그는 또한 같은 작곡가의 교향곡 6번에 대해서도 미온적인 반응을 보였다.[1]

3. 1. 보수적 음악관

한슬리크는 모차르트, 베토벤, 슈만, 브람스로 이어지는 고전-낭만주의 전통을 옹호하는 보수적인 음악관을 가졌다. 그는 회고록에서 음악 역사가 모차르트에서 시작하여 베토벤, 슈만, 브람스에서 절정에 달했다고 언급했다. 특히 브람스와 깊은 친분을 유지하며 그의 음악을 적극적으로 지지했다. 1862년부터 브람스의 절친한 친구였던 한슬리크는 브람스의 작곡에 어느 정도 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 종종 브람스의 신곡을 출판 전에 먼저 듣기도 했다.[1]

한슬리크는 리하르트 바그너가 극적인 요소와 어구 묘사에 의존하는 것을 음악의 본질에 반하는 것으로 보았고, 음악은 어떠한 음악 외적인 연관성을 통해서가 아니라 순전히 형식만으로 표현력을 갖는다고 생각했다.[1] 그는 프란츠 리스트와 바그너의 음악에 대해 공개적으로 반대했는데, 그들은 음악 외적인 무언가를 전달하기 위한 수단으로 전통적인 음악 형식을 무너뜨렸다고 비판했다. 이러한 맥락에서 한슬리크는 브람스를 옹호했고 종종 그를 바그너와 대립시켰다.

하지만 한슬리크는 음악 외적인 요소를 완전히 배제하지는 않았다. 그는 "쇼팽의 마주르카를 연주할 때, 당신은 오스트로렝카 전투의 슬프고 압도적인 분위기를 느끼지 못하는가?"라고 질문하며 음악 외적인 요소를 언급하기도 했다.[1]

3. 2. 바그너와 신독일 악파 비판

한슬리크는 리하르트 바그너와 프란츠 리스트로 대표되는 '미래의 음악'에 반대했다.[1] 그는 바그너가 극적인 요소와 어구 묘사에 의존하는 것을 음악의 본질에 반하는 것으로 보았는데, 음악은 어떠한 음악 외적인 연관성을 통해서가 아니라 순전히 형식만으로 표현력을 갖는다고 생각했다.[1] 바그너의 악극 《뉘른베르크의 명가수》에서 베크메서 역은 한슬리크를 풍자한 것으로 알려져 있다.[1]리스트의 피아노 협주곡 1번을 트라이앵글이 활약하는 것을 보고 "트라이앵글 협주곡"이라고 비꼬았으며, 피아노 소나타 나단조에 대해서는 "나는 아직까지, 지리멸렬한 요소가 이렇게 뻔뻔하게 꿰맞춰진 것을 들어본 적이 없다"고 혹평했다. 안톤 브루크너 역시 바그너 추종자로 여겨 공격했는데, 브루크너는 오스트리아 황제 프란츠 요제프 1세에게 "한슬리크가 제 험담을 신문에 쓰는 것을 멈춰주십시오"라고 간청했다고 한다. 표트르 차이콥스키의 바이올린 협주곡을 "악취를 풍기는 음악"이라고 혹평하기도 했다.

3. 3. 음악 형식주의 미학

한슬리크는 음악의 본질이 형식에 있다고 보았으며, 내용이나 감정 표현은 부차적인 것이라고 생각했다. 그는 음악 외적인 요소에 의존하는 표제음악을 비판했다. 이러한 그의 음악관은 1854년에 출판된 저서 ''음악 미학''(Vom Musikalisch-Schönen)에 잘 나타나 있다.한슬리크는 리하르트 바그너와 프란츠 리스트가 주도한 '미래의 음악'에 반대하며, 음악의 의미는 오직 형식에 있다고 주장했다. 그는 요하네스 브람스를 옹호하며 바그너와 대립각을 세웠다.

그는 표트르 차이콥스키의 바이올린 협주곡을 "악취를 풍기는 음악"이라고 혹평하거나, 리스트의 피아노 협주곡 1번을 "트라이앵글 협주곡"이라고 비꼬는 등 논란이 되는 비평을 남기기도 했다. 안톤 브루크너는 프란츠 요제프 1세 황제에게 한슬리크가 자신의 험담을 신문에 쓰는 것을 멈춰달라고 간청하기도 했다.

3. 4. 기타

한슬리크는 구스타프 말러가 콩쿠르에 응모한 초기작 칸타타 탄식의 노래를 낙선시켰지만, 이후 지휘자로서의 말러는 높게 평가했다. 말러가 보필 완성한 카를 마리아 폰 베버의 오페라 3명의 핀토를 듣고는 "부정할 수 없는 솜씨와, 오케스트라에 대한 뛰어난 센스"를 가졌다고 평했으며, 말러의 가곡에 대해서도 "극히 섬세한 신경과 탁월한 기법으로 완성되어 있다"고 평가했다.리하르트 슈트라우스의 초기 교향시 죽음과 변용을 듣고는 그의 음악극적 재능을 예견했다. 한슬리크는 "(슈트라우스의) 재능이 가리키는 방향은 음악극으로 향하고 있다"라고 적었는데, 이후 슈트라우스는 실제로 오페라에 주력하게 되었다.

4. 유산과 영향

(이전 출력이 비어 있으므로, 수정할 내용이 없습니다. 원본 소스와 요약 정보가 제공되어야 '유산과 영향' 섹션 내용을 작성하고, 그 내용을 바탕으로 수정 작업을 진행할 수 있습니다.)

5. 논란

한슬리크는 어머니 쪽이 유대인 가문이었으나, 리하르트 바그너의 반유대주의에 반감을 느껴 자신의 유대계 혈통을 부정했다.

5. 1. 유대계 혈통 부정

한슬리크는 어머니 쪽이 유대인 가문이었다. 그러나 리하르트 바그너의 반유대주의에 대한 반감으로 인해, 자신의 유대계 혈통을 부정하며 유대인의 피가 흐르지 않는다고 거짓 주장을 했다.6. 저서

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com