구스타프 말러

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

구스타프 말러는 1860년 보헤미아에서 태어난 오스트리아의 작곡가이자 지휘자이다. 그는 19세기 후기 낭만주의 음악의 전통을 계승하면서도, 20세기 음악의 새로운 경지를 개척한 것으로 평가받는다. 말러는 교향곡과 가곡을 중심으로 작품 활동을 하였으며, 그의 작품은 삶의 희로애락과 인간의 고뇌를 담아내어 현대에도 많은 사랑을 받고 있다. 그는 빈 오페라 극장의 감독을 역임하며 지휘자로서 명성을 얻었으나, 생전에는 작품에 대한 비판과 반유대주의적인 공격에 시달리기도 했다. 말러의 음악은 20세기 이후 재평가되어 널리 연주되고 있으며, 아르놀트 쇤베르크 등 제2 빈 악파 작곡가들에게 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 구스타프 말러 - 베네치아에서의 죽음

독일 작가 토마스 만의 중편 소설 《베네치아에서의 죽음》은 50대 작가가 베네치아에서 휴가를 보내던 중 소년에게 매혹되어 내면의 갈등과 욕망에 휩싸이는 이야기를 다룬 작품으로, 예술과 아름다움, 욕망과 죽음 등의 주제를 탐구하며 그의 대표작으로 평가받는다. - 구스타프 말러 - 알마 말러

오스트리아 작곡가이자 사교계 명사인 알마 말러는 화가 에밀 야코프 쉰들러의 딸로, 구스타프 말러, 발터 그로피우스, 프란츠 베르펠 등 유명 예술가들의 배우자 또는 연인이었으며, 가곡 작곡가이자 회고록을 통해 음악사 연구에 영향을 미쳤으나 신뢰성 논란도 있다. - 오케스트라의 지휘자 - 펠릭스 멘델스존

펠릭스 멘델스존은 1809년 독일에서 태어난 작곡가, 피아니스트, 지휘자이며, 낭만주의 시대를 대표하는 음악가로서 다양한 작품을 남겼고, 바흐의 음악 부활에 기여했으며, 라이프치히 음악원을 설립했다. - 오케스트라의 지휘자 - 아르투로 토스카니니

이탈리아 출신 지휘자 아르투로 토스카니니는 첼로 연주자로 시작해 갑작스러운 지휘 데뷔 후 이탈리아와 미국에서 활동하며 베르디, 베토벤, 브람스, 바그너 작품 해석으로 명성을 얻었고, 악보에 충실한 연주 추구와 파시즘 반대 행보로 예술가의 사회적 책임에 대한 본보기가 되었다. - 유대계 체코인 - 매들린 올브라이트

매들린 올브라이트는 체코슬로바키아 출신으로 미국 최초의 여성 국무장관을 지낸 외교관이자 학자로서, 클린턴 행정부에서 국무장관으로 재임하며 보스니아와 코소보 전쟁 개입을 지지하고 중동 평화 협상에 참여하는 등 활발한 활동을 펼쳤으나, 이라크 제재와 르완다 학살 대응에 대한 논란도 있었다. - 유대계 체코인 - 빌헬름 슈타이니츠

빌헬름 슈타이니츠는 체코 출신의 체스 선수이자 이론가로, 포지셔널 플레이 스타일을 도입하여 현대 체스의 기반을 다졌으며 최초의 공식 세계 체스 챔피언으로 인정받았다.

2. 생애

구스타프 말러는 1860년 보헤미아 칼리슈트에서 유대인 가정의 아들로 태어나, 이흘라바에서 어린 시절을 보냈다. 그는 일찍이 음악적 재능을 보여 빈 음악원에서 공부했으며, 졸업 후 유럽 여러 도시의 오페라 극장에서 지휘자로 활동하며 명성을 쌓았다. 특히 함부르크 국립 오페라와 빈 오페라에서의 활동은 그의 경력에서 중요한 시기였다. 빈 오페라 감독직을 위해 가톨릭으로 개종하기도 했다.[5]

그는 뛰어난 지휘자였을 뿐만 아니라, 후기 낭만주의를 대표하는 위대한 작곡가 중 한 명으로 평가받는다. 주로 여름 휴가 기간을 이용해 작곡에 몰두했으며, 여러 편의 교향곡과 가곡을 남겼다. 그의 작품은 깊은 감정과 철학적 성찰을 담고 있으며, 당시의 반유대주의와 개인적인 비극(자녀의 죽음, 자신의 심장병 진단) 등 삶의 고뇌가 반영되어 있다.

말년에는 미국으로 건너가 뉴욕 필하모닉의 상임 지휘자를 맡는 등 활발한 활동을 이어갔으나, 건강 악화로 1911년 빈에서 50세의 나이로 세상을 떠났다. 그의 음악은 사후에 점차 재평가받으며 오늘날 중요한 클래식 레퍼토리로 자리 잡았다.

2. 1. 초기

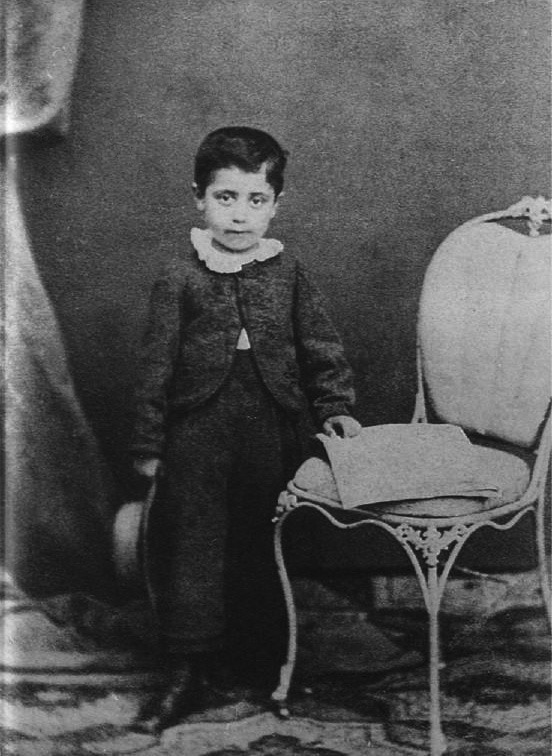

구스타프 말러는 1860년 7월 7일 오스트리아 제국 보헤미아 지방 칼리슈트(Kalischtde, 현 체코 칼리슈테)에서 유대인 부모 베른하르트 말러(Bernhard Mahler, 1827년–1889년)와 마리 헤르만(Marie Hermann, 1837년–1889년) 사이의 둘째 아들로 태어났다.[4][189] 말러 가족은 보헤미아 내 독일어를 사용하는 소수 민족이자 유대인이었기에, 말러는 일찍부터 스스로를 "항상 침입자이고, 결코 환영받지 못하는" 존재로 여기는 정체성을 갖게 되었다.[2] 아버지 베른하르트는 행상인의 아들로 태어나 마부 일을 거쳐 여관 주인이 되었고,[3] 1860년 12월, 가족과 함께 모라비아의 이글라우(Iglau, 현 체코 이흘라바)로 이주하여 성공적인 증류소와 술집 사업을 일구었다.[4][5] 어머니 마리는 비누 제조업자의 딸이었으나 심장이 좋지 않았고 선천적으로 다리가 불편했다. 부부 사이에는 14명의 자녀가 태어났으나, 그중 절반인 7명이 유년기에 여러 질병으로 사망했다.[190][4] 특히 1875년 4월 13일, 오랜 병을 앓던 동생 에른스트(Ernst)의 죽음은 어린 말러에게 큰 슬픔과 상실감을 안겨주었다.[7]

당시 이글라우는 2만 명의 인구를 가진 번영하는 상업 도시였으며, 말러는 그곳에서 거리의 노래, 춤곡, 민요, 지역 군악대의 나팔 소리와 행진곡 등 다양한 음악을 접하며 성장했다.[6] 이러한 음악적 경험들은 훗날 그의 작품에 중요한 영향을 미쳤다.[3] 네 살 때 조부모의 피아노를 발견하고 즉시 매료되었으며,[7] 여섯 살 때부터 피아노 레슨을 받기 시작했다. 그는 뛰어난 재능을 보여 지역 신동(Wunderkindde)으로 여겨졌고, 열 살 때인 1870년 10월 13일 이글라우 시립극장에서 피아니스트로서 첫 공개 연주회를 가졌다.[3][5]

음악에는 뛰어난 재능을 보였으나, 이글라우 김나지움에서의 학교 성적표에는 산만하고 학업에 신뢰할 수 없다는 평가가 적혀 있었다.[7] 1871년, 아들의 성적 향상을 바라던 아버지에 의해 프라하의 신시가지 김나지움으로 보내졌지만, 말러는 그곳 생활에 불행을 느끼고 곧 이글라우로 돌아왔다.[5] 1875년, 15세의 나이로 빈 음악원(현 빈 국립음악예술대학교)에 입학하여[5] 율리우스 엡슈타인에게 피아노를, 로베르트 푹스에게 화성학을, 프란츠 크렌에게 작곡을 배웠다.[1] 1876년에는 피아노 연주 부문과 작곡 부문에서 1등상을 수상했다. 3년 뒤인 1878년 7월 11일 음악원을 졸업하고 빈 대학교에 입학하여 음악, 역사, 철학을 공부했다.[1] 대학 시절 안톤 브루크너의 화성학 강의를 수강하며 그와 깊은 교류를 시작했다.[1]

대학에 다니는 동안 음악 교사로 일하면서 첫 주요 작곡 시도로 칸타타 〈탄식의 노래〉(Das klagende Liedde)를 작곡했다.[1] 이 곡을 경연에 제출했으나 입상하지는 못했다.[1] 앞서 1875년 동생 에른스트가 사망했을 때, 친구 요제프 슈타이너(Josef Steiner)의 도움을 받아 동생을 기리는 오페라 《슈바벤 공 에른스트》(Herzog Ernst von Schwabende) 작업을 시작했지만, 이 작품의 악보와 대본은 전해지지 않는다.[7]

2. 2. 대학 졸업 후

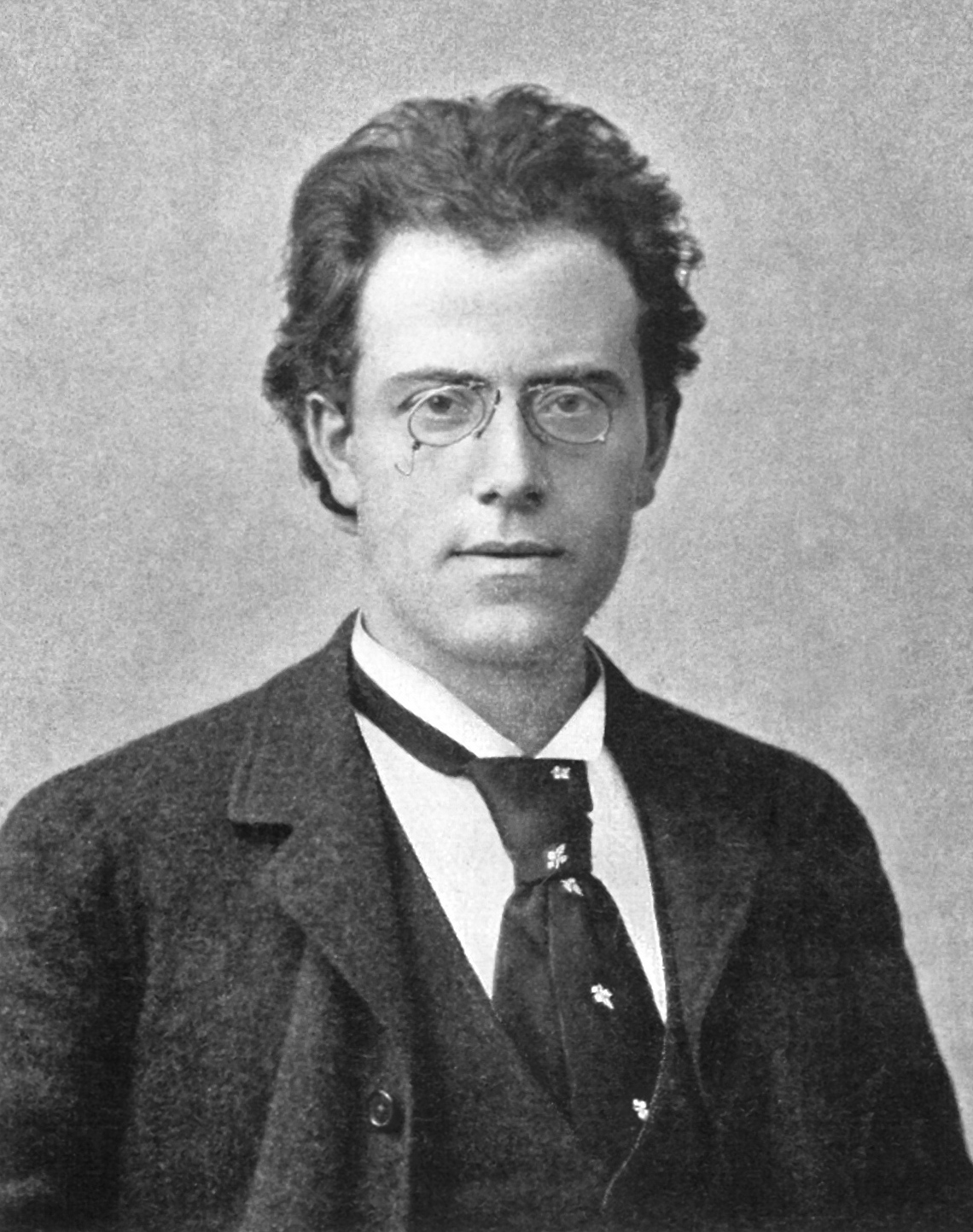

1880년, 말러는 오스트리아의 바트 할(Bad Hall) 여름 극장에서 지휘자로서 경력을 시작했다. 이후 몇 년간 그는 유럽의 주요 오페라 극장에서 차례로 지휘자 자리를 맡으며 경험을 쌓았다. 1881년에는 류블랴나, 1882년에는 올로뮈츠, 1883년에는 빈, 1884년에는 카셀, 1885년에는 프라하, 1886년에는 라이프치히에서 활동했다.

1887년, 그는 건강 문제로 자리를 비운 저명한 지휘자 아르투르 니키쉬를 대신하여 라이프치히에서 바그너의 대작 오페라 《니벨룽의 반지》를 성공적으로 지휘하며 평론가와 대중 모두에게 깊은 인상을 남겼고, 이를 통해 지휘자로서의 명성을 확고히 다졌다. 이듬해인 1888년에는 칼 마리아 폰 베버가 미완성으로 남긴 오페라 〈세 사람의 핀토〉(Die drei Pintos|디 드라이 핀토스de)를 완성하여 연주 가능한 판본으로 만들어냈는데, 이 공연의 성공은 그에게 경제적인 이익뿐만 아니라 점차 높아지는 명성을 안겨주었다. 같은 해 10월, 그는 부다페스트 왕립 오페라 극장의 예술 감독으로 임명되었다. 1889년에는 부다페스트에서 바그너의 《라인의 황금》과 《발퀴레》를 관례적인 생략 없이 전곡 그대로 연주하여 모범적인 공연이라는 높은 평가를 받았다.

그의 첫 장기 계약은 1891년 함부르크 국립 오페라와의 계약이었으며, 그는 이곳에서 1897년까지 수석 지휘자(Erster Kapellmeister|에르스터 카펠마이스터de)로 활동했다. 함부르크에 재직하는 동안, 그는 여름 휴가 기간을 이용하여 북오스트리아 잘츠캄머구트 아터 호수 근처의 슈타인바흐 암 아터제(Steinbach am Attersee)에서 작곡에 집중했다. 이 시기에 그는 《교향곡 제2번》의 일부(1894년 완성)와 《교향곡 제3번》(1896년 작곡), 그리고 독일 민요 시집에 곡을 붙인 가곡 모음집 《어린이의 이상한 뿔피리》(Des Knaben Wunderhorn|데스 크나벤 분더호른de)의 대부분을 완성했다. 또한 1892년 1월 19일에는 함부르크 시립극장에서 표트르 차이콥스키의 오페라 《예브게니 오네긴》의 독일 초연을 지휘하기도 했다.

2. 3. 빈 오페라에서

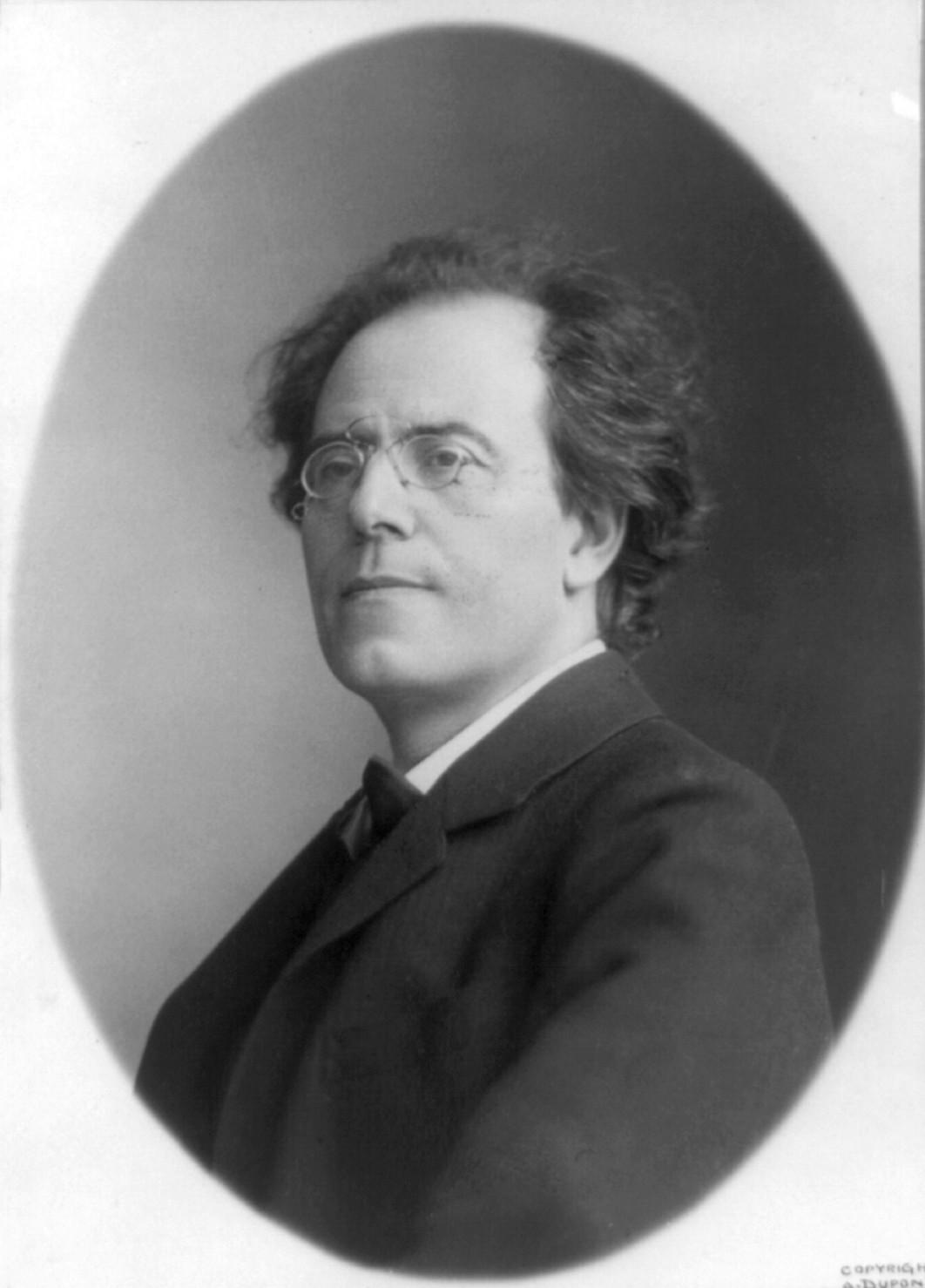

1897년, 서른일곱 살의 말러는 오스트리아 제국에서 가장 명망 높은 음악 직책인 빈 오페라 감독직을 제안받았다. 이 자리는 황실과 관련된 직위였기에, 당시 오스트리아-헝가리 제국의 법에 따라 유대인은 맡을 수 없었다. 평소 유대교 신앙이 깊지 않았던 말러는 이 자리를 얻기 위해 로마 가톨릭으로 개종했다.[5]

빈 오페라에서 보낸 10년 동안 말러는 오페라단의 레퍼토리와 예술적 기준에 혁신적인 변화를 이끌었다. 이는 그의 열정적인 성격, 완벽주의적인 성향, 그리고 확고한 의지에서 비롯된 것이었다. 그가 부임할 당시에는 쥘 마스네와 같은 작곡가의 작품이 주를 이루었으나, 말러의 지휘 아래 관객들은 볼프강 아마데우스 모차르트, 루트비히 판 베토벤, 크리스토프 빌리발트 글루크 등 거장들의 작품을 새롭게 경험하게 되었다. 말러는 매년 아홉 달을 오페라단 운영에 헌신했고, 여름에만 작곡에 몰두할 수 있었다. 이 시기 여름은 주로 뵈르터제 호숫가 마이어닉(Maiernigg)의 작은 오두막에서 보냈는데, 이곳에서 교향곡 4번부터 8번까지의 교향곡, 프리드리히 뤼케르트의 시를 바탕으로 한 《뤼케르트 가곡》과 《죽은 아이를 그리는 노래》, 그리고 《소년의 마술 뿔피리》 연가곡의 마지막 곡인 《북 치는 소년》(Der Tamboursg'sell|데어 탐부르스그젤de) 등을 작곡했다.

1902년, 말러는 알마 쉰들러(1879년–1964년)와 결혼하여 두 딸을 두었다. 첫째 딸은 마리아 안나('Putzi'; 1902–1907)였고, 둘째 딸은 훗날 조각가로 활동하게 되는 안나 유스티네 말러('Gucki'; 1904–1988)였다.

그러나 1907년은 말러에게 큰 시련의 해였다. 첫째 딸 마리아 안나가 성홍열로 다섯 살의 어린 나이에 세상을 떠나면서 깊은 슬픔에 잠겼다. 같은 해, 말러 자신도 심장병(감염성 심장 내막염) 진단을 받고 활동에 제약을 받게 되었다. 오페라단 내에서 예술적 문제에 대한 그의 타협 없는 태도는 적을 만들었고, 언론의 반유대주의적 공격 또한 그를 괴롭혔다. 이러한 어려움 속에서 결국 그는 1907년 빈 오페라 감독직을 사임했다.

2. 4. 말년

빈 오페라를 떠난 이후, 말러는 뉴욕의 메트로폴리탄 오페라로부터 지휘 제안을 받았다. 그는 1908년에 한 시즌 동안 메트로폴리탄 오페라를 지휘했지만, 오페라단의 실권을 장악해가던 아르투로 토스카니니에게 밀려나는 모양새가 되었다. 대중과 비평가들에게는 호평을 받았으나, 메트로폴리탄 오페라 운영진의 선호도에서는 밀렸던 것으로 보인다.1907년(47세)에는 큰 시련을 겪었다. 장녀 마리아 안나가 디프테리아로 세상을 떠났고, 말러 자신도 심장병 진단을 받았다. 이러한 개인적인 어려움 속에서도 그는 창작 활동을 이어갔다. 1908년 5월 빈으로 돌아와 토브라흐(당시 오스트리아령, 현재 이탈리아 도비아코)에서 교향시 형태의 연가곡 《대지의 노래》를 완성했다. 같은 해 가을, 다시 미국으로 건너갔다.

1909년(49세)에는 유서 깊은 뉴욕 필하모닉의 상임 지휘자로 취임했다. 봄에 잠시 유럽으로 돌아왔다가 여름에는 토브라흐에서 마지막 완성 교향곡이 된 《교향곡 9번》 작곡에 착수하여 약 두 달 만에 완성했다. 10월에는 다시 미국으로 건너가 뉴욕 필하모닉과 함께 왕성한 지휘 활동을 이어갔다.

1910년(49세) 봄, 유럽으로 돌아와 파리에서 클로드 드뷔시와 폴 뒤카스를 만났다. 그러나 이 시기, 아내 알마와의 관계에 위기가 찾아왔고 그녀의 불륜 사실이 드러났다. 정신적으로 큰 고통을 겪던 말러는 그해 8월(50세), 네덜란드 레이던에서 정신분석학의 창시자 지그문트 프로이트를 만나 단 한 차례 상담을 받았다. 프로이트는 말러가 겪던 강박 증세(아내가 곁에 있는지 밤새 확인하는 행동, 숭고한 선율 작곡 중 통속적인 음악이 떠오르는 현상 등)가 유년기 경험과 관련 있다고 진단했고, 이 상담은 말러에게 큰 도움이 된 것으로 알려졌다. 이후 알마의 작품 출판을 권유하기도 했다. 같은 해 9월 12일, 뮌헨에서 자신의 지휘로 《교향곡 8번》을 초연하여 큰 성공을 거두었다. 10월에는 다시 뉴욕으로 돌아왔다.

1910년 겨울부터 시작된 뉴욕 필하모닉 연주회 시즌 동안 활발한 활동을 이어갔으나, 건강은 점차 악화되었다. 겨울에 인후염을 앓았고, 1911년 2월(50세)에는 심한 발열 증세를 보였다. 연쇄상구균에 의한 감염성 심내막염 진단을 받았다. 발열이 있는 상태에서도 그는 마지막 콘서트(프로그램에는 자신의 《교향곡 4번》과 부소니의 《자장가 엘레지》(de) 초연이 포함됨)를 지휘했다.

유럽으로 돌아와 파리에서 당시 최신 치료법이었던 혈청 주사를 맞았지만 효과가 없었다. 결국 병세가 위중해지자 자신의 요청에 따라 빈으로 옮겨졌다. 1911년 5월 18일, 51세 생일을 약 6주 앞두고 패혈증으로 세상을 떠났다. 폭풍우가 치는 밤이었으며, 마지막으로 남긴 말은 "모차르틀!(Mozarterl)"[194](모차르트에 대한 애칭)이었다고 전해진다. 그의 《교향곡 10번》은 미완성으로 남았다.

말러는 자신의 유언에 따라 빈 외곽의 그린칭 공동묘지에 먼저 세상을 떠난 딸 마리아 안나의 곁에 안장되었다. 그의 묘비에는 "내 무덤을 찾아오는 사람이라면 내가 어떤 사람이었는지 알 것이고, 그렇지 않은 사람들에게 그것을 알릴 필요는 없다"는 생전의 뜻을 반영하여 이름 'GUSTAV MAHLER' 외에는 생몰년조차 새겨져 있지 않다.

3. 인물상, 성격

말러는 자신의 정체성에 대해 깊이 고뇌했으며, 스스로를 "나는 삼중으로 고향이 없다. 오스트리아 안에서는 보헤미아인으로, 독일인 중에서는 오스트리아인으로, 세계 안에서는 유대인으로서. 어디에서도 이방인이고 환영받지 못한다."라고 표현했다.[195] 지휘자로서 높은 지위를 얻었음에도 작곡가로서는 빈의 비평가들에게 쉽게 인정받지 못했으며[196], 그의 교향곡 대부분은 당시 오스트리아인에게는 외국이었던 독일에서 초연되었다. 이러한 '아웃사이더' 의식은 평생 그를 따라다녔고, 말년에는 뉴욕에서 한 독일인 기자가 "어느 나라 사람인가"라고 묻자 "나는 보헤미아인입니다(Ich bin ein Böhme.|이히 빈 아인 뵈메de)"라고 답하기도 했다.[197][198] 흑맥주를 좋아했지만 술에는 약한 편이었다.[198]

불같은 성격과 무자비할 정도의 완벽주의, 괴팍한 면모를 지녔다. 음악에 있어서는 어떤 타협이나 양보도 용납하지 않았으며, 이로 인해 타인의 자존심에 상처를 주는 경우도 잦았다. 일방적인 대화를 하거나 몽상에 빠지기도 했으며, 조울증과 정신강박증 증세를 보여 기분의 기복이 심했다. 지휘자로서는 양보와 타협을 모르는 완고함, 무자비한 완벽주의, 자기중심적이고 고압적인 태도, 신경질적인 성격 때문에 '지휘대의 독재자'라고 불렸다.

이러한 성격은 주변의 반발을 사기도 했다. 오케스트라 단원들은 리허설 중 말러가 보이는 고압적인 태도(화를 참지 못하고 발을 구르거나, 음정이 틀린 단원에게 지휘봉을 겨누는 등)를 싫어했다. 당시 만연했던 반유대주의와 맞물려 말러에 대한 반감은 더욱 커졌고, 빈의 음악 저널리즘으로부터 반유대주의에 기반한 부당한 공격을 받기도 했다. 이는 말러가 유럽에서의 활동을 그만두고 미국으로 가게 된 주요 원인 중 하나가 되었다.

하지만 말러는 자신과 같은 유대계 음악가인 제자 브루노 발터, 오토 클렘페러 등에게 큰 영향을 미쳤다. 특히 발터는 말러에게 깊이 매료되어 음악적 동반자이자 친구로서 그를 적극적으로 도왔다. 클렘페러는 말러의 추천 덕분에 지휘자로 데뷔할 수 있었고[199], 훗날까지 그에게 감사하는 마음을 간직했다.[200] 빌럼 멩엘베르흐와 오스카 프리트 같은 당대의 저명한 지휘자들도 말러와 교류하며 큰 영향을 받았다. 특히 멩엘베르흐는 말러로부터 "내 작품을 마음 놓고 맡길 수 있는 유일한 사람"이라는 극찬을 받기도 했다. 멩엘베르흐는 말러 사후 그의 작품을 알리는 데 힘썼으며, 1920년에는 말러의 교향곡 전곡을 연주하기도 했다.

클렘페러는 말러의 "적을 만들기 쉬운 성격"에 대해 옹호하기도 했다. 그는 1948년 부다페스트 방송 담화에서 "말러는 매우 활동적이고 밝은 천성을 가졌다. 자신의 의무를 다하지 않는 사람에게만 화를 냈을 뿐이다. 그는 폭군이 아니라 오히려 매우 친절했으며, 젊고 가난한 예술가나 빈 궁정 오페라 극장에 대한 기부가 이를 증명한다"고 말했다.[199] 또한 1951년에는 "밝고 활기찼던 말러는 무명인에게는 관대하고 도움을 아끼지 않았지만, 자만하는 사람에게는 냉담했다", "칠흑 같은 어둠 속에서도 그 존재로 주위를 밝게 비추었다"고 말하며, 말러 사후 퍼진 어둡고 고통스러운 이미지에 반박했다.

말러는 자신의 음악이 언젠가 인정받을 것이라는 강한 믿음을 가지고 있었다. "언젠가 나의 시대가 올 것이다"라는 유명한 말은 1902년 2월, 아내 알마에게 보낸 편지에서 리하르트 슈트라우스를 언급하며 등장한다.

> '''“그(슈트라우스)의 시대는 끝나고 나의 시대가 올 것이다. 그것까지 내가 그대 곁에서 살아 있었으면 좋지만! 하지만 너는 나의 빛이여! 너는 분명 살아 그날을 찾는다!”'''

4. 브루크너, 쇤베르크, 슈트라우스와의 관계

말러는 후기 낭만주의 작곡가로서, 특별한 영적, 철학적 의미를 부여하며 오스트리아-독일 고전 음악을 다른 유형보다 높은 수준에 두었던 이상의 일부였다.[133] 그는 베토벤, 슈베르트, 리스트, 바그너, 브루크너, 브람스 등을 포함한 계보의 마지막 주요 작곡가 중 한 명이었다.[21][134] 말러는 이러한 선배 작곡가들로부터 그의 음악을 특징짓는 많은 요소들을 가져왔다. 예를 들어, 베토벤의 9번 교향곡으로부터는 교향곡 장르 내에서 독창자와 합창단을 사용하는 아이디어를 얻었다. 베토벤, 리스트, 그리고 다른 음악적 전통의 베르리오즈로부터는 내재적인 서사나 "표제"를 지닌 음악을 작곡하고 전통적인 4악장 교향곡 형식에서 벗어나는 개념을 얻었다. 바그너와 브루크너의 예는 말러가 그의 교향곡 작품의 규모를 이전의 표준을 훨씬 넘어서도록, 온 세상의 감정을 포용하도록 영감을 주었다.[133][134]

4. 1. 브루크너와의 관계

빈을 중심으로 활동한 선배 교향곡 작곡가이자 36세 연상인 안톤 브루크너와 말러는 깊은 교류를 가졌다.17세 때 빈 음악원 학생이었던 말러는 빈 대학교에서 브루크너의 화성학 강의를 수강하며 인연을 맺었다.[192] 같은 해(1877년) 말러는 브루크너가 직접 지휘한 교향곡 3번 초연을 들었다. 연주회 자체는 청중 대부분이 자리를 뜨는 등 실패로 끝났지만, 끝까지 자리를 지킨 소수의 청중 중 한 명이었던 말러는 브루크너에게 감동적인 말을 전했다.[205] 이 말에 감동한 브루크너는 당시 17세였던 말러에게 이 곡의 '네 손을 위한 피아노곡' 편곡을 의뢰했고, 말러는 이를 편곡하여 이듬해인 1878년에 출판했다.[205] 브루크너는 말러의 편곡에 만족하며 답례로 자신의 교향곡 3번 총보를 선물했다.

이후 두 사람은 나이와 작곡 철학의 차이에도 불구하고 좋은 동료이자 친구로서 서로를 존경하는 관계를 이어갔다. 말러 자신은 훗날 "나는 브루크너의 제자였던 적은 없다"고 회상했지만[205], 두 사람의 우호적인 관계는 계속되었다. 알마 말러는 "말러의 브루크너에 대한 존경심은 평생 변하지 않았다"고 기록했다.[206] 실제로 말러는 1910년, 브루크너 사후 그의 교향곡을 출판하려던 우니베르잘 출판사를 위해 출판 비용을 대신 부담하고 자신에게 지불될 예정이었던 인세까지 포기하기도 했다.[207]

4. 2. 쇤베르크와의 관계

말러는 자신보다 14살 어린 아르놀트 쇤베르크의 재능을 높이 평가하며 깊은 우정을 쌓았다. 말러는 쇤베르크의 초기 주요 작품인 『현악사중주 제1번』과 『실내교향곡 제1번』(E장조)의 초연에 모두 참석하며 젊은 작곡가에 대한 지지를 보냈다.『현악사중주 제1번』 초연 당시, 맨 앞줄에서 야유를 보내는 한 남자에게 말러는 "야유하는 자의 얼굴을 봐야겠다!"라고 소리쳤다. 이 일로 상대방에게 맞을 뻔했지만, 함께 있던 화가 카를 몰이 그 남자를 제지했다.[208] 그러자 그 남자는 "말러 당신 때도 야유할 테다!"라고 응수했다고 한다. 『실내교향곡 제1번』 초연에서는 연주 도중 소란스럽게 자리를 뜨는 청중에게 "조용히 하시오!"라고 외쳤으며, 연주가 끝난 뒤 쏟아지는 야유 속에서도 다른 청중이 모두 자리를 뜰 때까지 홀로 남아 단호하게 박수를 보냈다. 이 연주회를 마치고 집에 돌아온 말러는 아내 알마에게 이렇게 말했다고 전해진다. "나는 쇤베르크의 음악을 이해하지 못하겠다. 하지만 그는 젊으니 그가 옳을 것이다. 나는 늙어서 그의 음악을 따라갈 수 없을 뿐이다."

쇤베르크 역시 처음에는 말러의 음악을 싫어했지만, 나중에는 생각을 바꾸어 스스로를 "말러주의자"(Mahlerianer|말러리아너de) 또는 "말러의 제자"라고 칭하며 깊은 존경심을 표했다.[207] 1910년 8월에는 과거 자신이 말러에게 보였던 반항적인 태도를 사과하고, 말러가 빈 음악계로 복귀하기를 간절히 바란다는 내용의 편지를 여러 차례 보내기도 했다.

두 사람의 관계가 항상 평탄했던 것만은 아니다. 어느 날 밤, 말러의 집에서 쇤베르크와 작곡가 체믈린스키가 말러와 음악에 대해 토론하다가 격렬한 말다툼으로 번진 적도 있었다. 격분한 말러는 알마에게 "저런 건방진 녀석은 다시 부르지 마!"라고 소리쳤고, 쇤베르크와 체믈린스키 역시 "다시는 이런 집에 오나 봐라!"하며 집을 뛰쳐나갔다. 하지만 몇 주 뒤, 말러는 알마에게 "그 애들(쇤베르크와 체믈린스키를 부르던 애칭)은 왜 요즘 얼굴을 안 비추지?"라고 물으며 그들을 그리워했다고 한다.

4. 3. 슈트라우스와의 관계

말러와 리하르트 슈트라우스는 성장 배경만큼이나 성격이 판이했다. 말러는 감성적이고 예민하며 고독을 즐겼던 반면, 슈트라우스는 이성적이고 계산적이며 사교적인 성격이었다. 두 사람은 1887년 라이프치히에서 처음 만난 이후 말러가 세상을 떠날 때까지 긴밀한 관계를 유지했다. 알마 쉰들러는 두 사람이 만나면 끊임없이 길고 열띤 토론을 벌였다고 회고했다. '''“두 사람이 길고도 열띤 토론을 나누는 동안, 나와 파울리네(슈트라우스의 아내)는 미용사, 블라우스, 최근에 읽은 소설 등등을 소재로 끊임없이 수다를 떨어야 했다. 그들은 결코 동의할 수 없는 사람들 마냥 계속해서 대화하는 것을 즐겼다.”'''두 사람은 서로의 음악을 잘 알고 높이 평가했으며, 작곡과 지휘 양 분야에 모두 정통했기에 서로의 작품을 여러 번 지휘했다. 말러는 슈트라우스의 ‘차라투스트라는 이렇게 말했다’, ‘가정교향곡’, ‘영웅의 생애’, ‘돈 후안’ 등 초기 및 중기 관현악 걸작들을 지휘했고, 슈트라우스 역시 말러의 교향곡 2번과 교향곡 3번을 무대에 올렸다. 지휘자로서 상대방의 작품을 분석한 경험은 서로의 음악 세계를 더 깊이 이해하는 데 도움이 되었을 것이다.

말러와 슈트라우스는 독일 후기 낭만주의 음악의 마지막 정점을 쌓아 올린 두 거장으로 평가받는다. 두 사람 모두 지휘 경험을 바탕으로 대규모 오케스트라를 능숙하게 다룬 관현악법의 대가였으며, 섬세한 리트 작곡가이기도 했다. 낭만주의 전통을 기반으로 20세기 음악의 새로운 가능성을 열었다는 공통점도 있다. 말러는 우주를 향한 교향곡의 새로운 세계를 펼치며 다음 시대로의 무조적 가능성을 열어주려 했다면, 슈트라우스는 소우주인 인간의 새로운 드라마를 제시하며 오케스트라-비르투오시의 독보적인 가능성을 열었다. 이렇게 서로 방향은 달랐지만 고전주의자로서의 위치를 버리지 않았다는 공통점을 갖고 있다.

말러는 슈트라우스를 두고 이렇게 말했다. '''“슈트라우스와 나는 하나의 산을 각기 다른 비탈에서 오르고 있다. 우리는 언젠가 만나게 될 것이다.”''' 이는 표면적인 스타일이나 방법은 달라도 추구하는 음악적 지향점은 크게 다르지 않다는 의미로 해석될 수 있다.

5. 주요 작품

구스타프 말러의 작품 세계는 주로 교향곡과 가곡이라는 두 장르에 집중되어 있으며, 이 두 형식은 서로 밀접하게 영향을 주고받는다. 그의 교향곡은 종종 방대한 규모와 복잡한 구조를 가지며, 성악 파트를 포함하는 경우가 많다는 특징이 있다. 특히 초기 교향곡들은 그가 작곡한 가곡들과 선율이나 주제를 공유하며 밀접하게 연관되어 있다. 이처럼 말러에게 교향곡과 가곡의 경계는 다소 모호하며, 대규모 관현악 반주 가곡인 《대지의 노래》를 교향곡으로 명명한 사례에서도 이를 엿볼 수 있다.

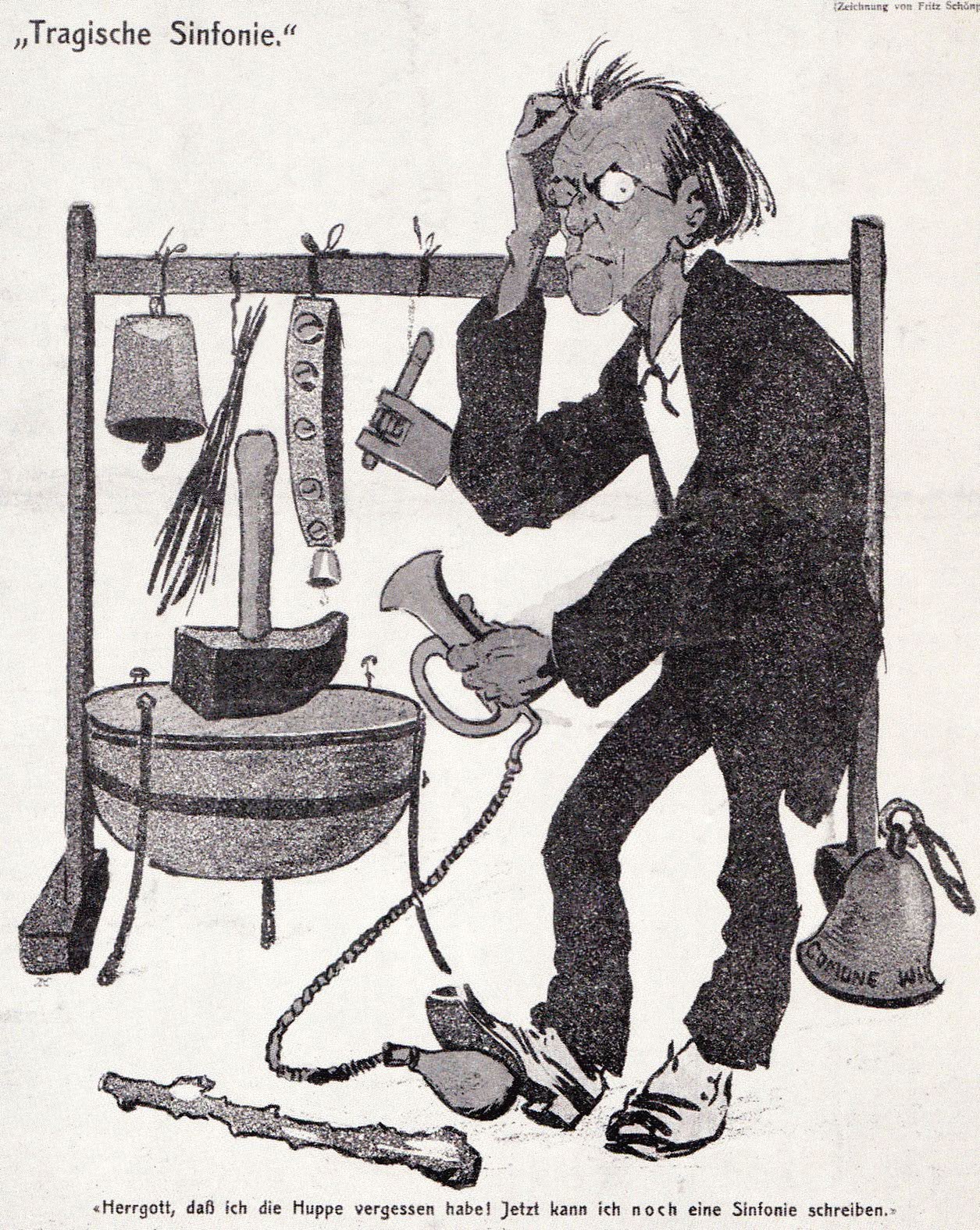

말러는 작품에서 당시로서는 흔치 않았던 악기들을 과감하게 사용했다. 카우벨, 채찍, 첼레스타, 만돌린, 실로폰 등이 대표적이며, 특히 교향곡 6번에서 사용된 거대한 해머는 당시 청중들에게 큰 충격을 주었다. 1907년 그려진 캐리커처 '비극적 교향곡'은 이러한 말러의 파격적인 악기 사용을 풍자적으로 보여준다.

말러는 다성음악(폴리포니)에 대해 독자적인 견해를 가지고 있었다. 그는 "여러 주제는 전혀 다른 방향에서 등장해야 하며, 리듬과 선율의 성격도 달라야 한다. 예술가는 자연의 다성성과 달리, 이러한 다양한 요소들에 질서와 통일을 부여하여 조화로운 전체를 만들어낸다"고 생각했다.

그의 많은 작품에서는 곡이 진행됨에 따라 조성이 계속 변화하여 처음과는 다른 조로 끝나는 발전적 조성(Progressive tonality) 기법이 나타난다(교향곡 5번, 7번, 9번 등). 말년으로 갈수록 다조성이나 무조성적인 요소가 점차 강해지는 경향을 보였다.

말러의 작품이 오늘날처럼 자주 연주되기 시작한 것은 1970년대 이후이다. 이는 현대 음악계에서 조성 음악을 다시 주목하는 "신낭만주의" 흐름과 맞물려, 말러의 음악이 가진 '다층적' 음향 구조가 재평가받기 시작했기 때문이다.[209][210] 지휘자 게오르크 솔티는 말러 음악의 현대적 매력에 대해 다음과 같이 설명했다. "말러가 우상화된 것은 우연이 아니다. 그의 교향곡은 연주 수준과 상관없이 항상 콘서트홀을 가득 채운다. 현대 청중이 그의 음악에 매료되는 이유는 불안, 사랑, 고뇌, 공포, 혼돈과 같은 현대 사회의 특징들이 그 안에 담겨 있기 때문일 것이다."[211]

5. 1. 교향곡

- 교향곡 제1번 라장조 (1884-88) - 초기에는 장 파울의 소설에서 유래한 '거인'이라는 부제가 있었으나 말러가 삭제했다.

- 교향곡 제2번 다단조 (1888-94) - 독창(소프라노, 알토)과 합창을 포함하며, '부활'이라는 부제로 알려져 있으나 말러가 붙인 것은 아니다.

- 교향곡 제3번 라단조 (1893-96) - 독창(콘트랄토), 여성 합창, 소년 합창을 포함한다.

- 교향곡 제4번 사장조 (1899-1900) - 마지막 악장에 소프라노 독창이 포함된다.

- 교향곡 제5번 올림다단조 (1901-02) - 말러의 중기 시대를 대표하는 순수 기악 교향곡이다.

- 교향곡 제6번 가단조 (1903-04) - '비극적'이라는 부제로 알려져 있으나 말러가 직접 붙였는지는 불확실하며, 중간 악장의 배치 순서에 대한 논쟁이 있다.

- 교향곡 제7번 마단조 (1904-05) - '밤의 노래'(Lied der Nachtde)라는 별칭은 후대에 붙여진 것이다.[212]

- 교향곡 제8번 내림마장조 (1906) - 8명의 독창자, 2개의 합창단, 소년 합창단과 대규모 오케스트라를 위한 곡이다. '천인 교향곡'이라는 별칭은 초연 기획자 에밀 구트만이 붙인 것으로 말러는 인정하지 않았다.[213]

- 교향곡 가단조 '대지의 노래' (1908) - 독창(테너, 콘트랄토 또는 바리톤)을 포함하며, 교향곡이자 연가곡으로 분류된다.

- 교향곡 제9번 라장조 (1909)

- 교향곡 제10번 올림바장조 (1910) - 미완성 교향곡으로, 데릭 쿡 등을 포함한 여러 음악가들이 보필 완성판을 만들었다.

5. 1. 1. 초기 (1~4번)

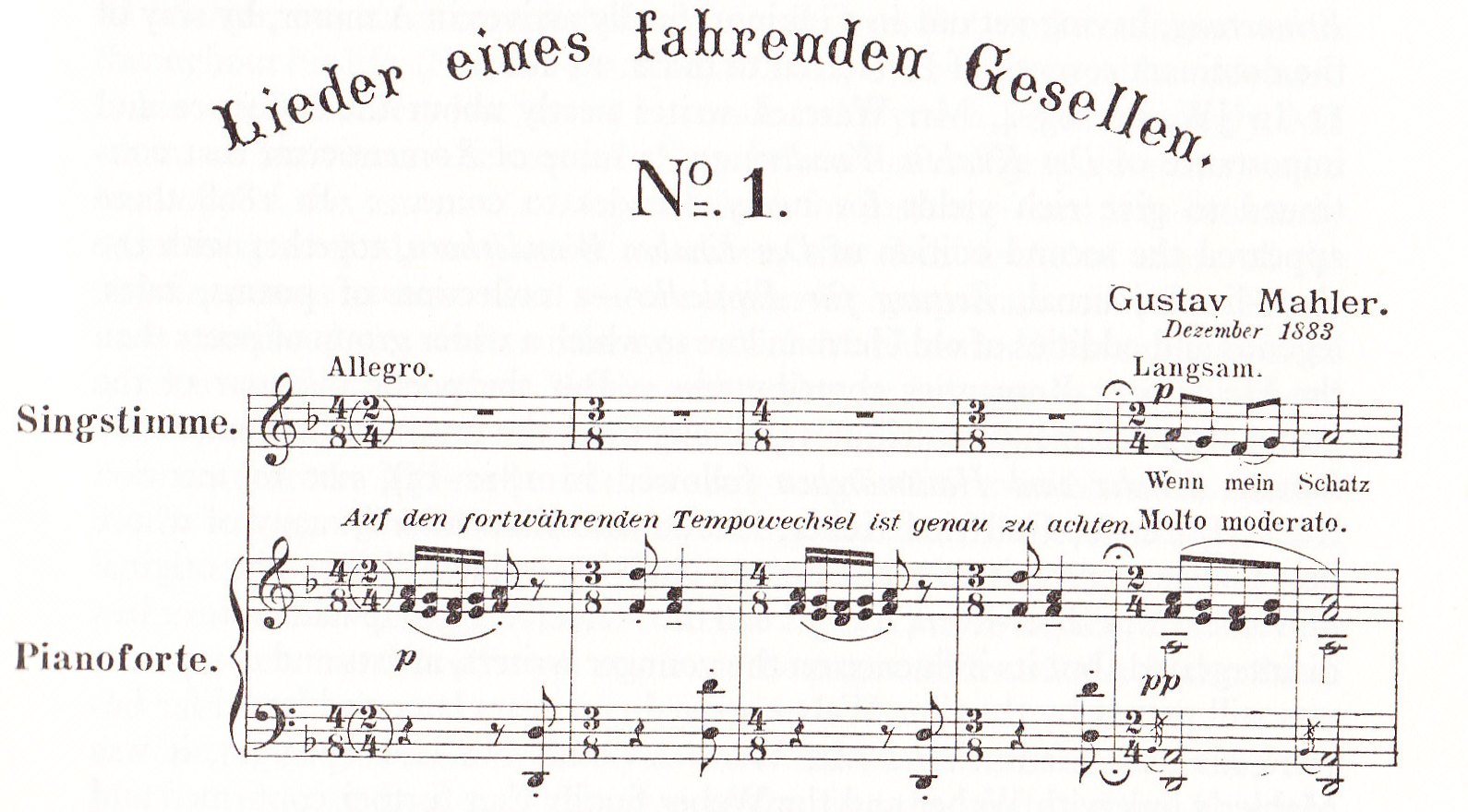

이 시기 말러는 〈어린이의 이상한 뿔피리〉(Des Knaben Wunderhornde) 노래 모음집에서 많은 주제를 가져와 사용했다. 이 때문에 이 시기를 흔히 '뿔피리 시기'라고 부른다. 음악학자 데릭 쿠크(Deryck Cooke) 등은 말러의 창작 활동을 세 시기로 나누는데, 그중 첫 번째인 긴 "초기" 시기는 1880년 《탄식의 노래》(Das klagende Liedde)부터 1901년 《뿔피리》 시기가 끝날 때까지로 본다.[123]초기의 주요 작품으로는 교향곡 1번부터 4번까지, 가곡집 《방랑하는 젊은이의 노래》(Lieder eines fahrenden Gesellende), 그리고 《뿔피리》에 기반한 여러 가곡들이 있다.[30] 이 시기에는 가곡과 교향곡이 서로 밀접하게 연관되어 있으며, 교향곡 작품들은 표제 음악(programmatic)의 성격을 띤다. 말러는 처음 세 교향곡에 상세한 설명을 담은 표제를 붙였으나 나중에 모두 삭제했다.[124] 교향곡 4번의 경우 각 악장의 제목을 만들었지만 출판하지는 않았다.

말러는 1893년 오스트리아 상부 아터제(Attersee) 호숫가에 있는 슈타인바흐(Steinbach)에 휴양지를 마련했고, 이후 여름마다 그곳이나 다른 휴양지에서 작곡에 몰두하는 생활 방식을 확립했다. 슈타인바흐에서 그는 《뿔피리》 시집의 영향을 받아 여러 가곡을 작곡했으며, 교향곡 2번과 3번을 완성했다.[41]

5. 1. 2. 중기 (5~8번)

음악학자 데릭 쿠크 등은 말러의 작곡 생애를 세 시기로 나누는데, 그중 "중기"는 1901년부터 뉴욕으로 떠난 1907년까지의 집중적인 작곡 시기를 가리킨다.[123] 이 시기의 주요 작품으로는 순수 기악 교향곡인 5번, 6번, 7번과 합창 교향곡인 8번, 그리고 뤼케르트 가곡( Rückert-Liederde ), Kindertotenliederde, 마지막 두 개의 Wunderhornde 편곡 등이 있다.[81] 이 시기 말러는 이전과 달리 명시적인 표제나 묘사적인 제목을 붙이는 것을 피하고, 음악 자체로 모든 것을 표현하는 "절대 음악"을 추구했다.[127] 쿠크는 이 시기 교향곡에서 "새로운 화강암 같은 단단함의 관현악법"이 나타난다고 평했으며,[81] 가곡 역시 이전의 민요적 성격이 줄어들고 교향곡과의 직접적인 연관성도 약해졌다.[128]- 《교향곡 5번 올림다단조》 (1901–1902)[81]

- 이 교향곡은 올림 다단조로 시작하지만, 말러 자신은 출판사에 보낸 편지에서 "전체 교향곡의 조성을 말하기는 어렵고, 오해를 막기 위해 조성 표시를 빼는 것이 가장 좋겠다"라고 밝혔다. 순수 기악으로만 구성된 첫 교향곡으로, 말러의 전성기를 대표하는 작품 중 하나로 꼽힌다.

- 《교향곡 6번 가단조》 (1903–1904)[81]

- '''“비극적”'''이라는 부제로 널리 알려져 있으나, 말러 자신이 직접 붙였는지에 대해서는 명확하지 않다. 중간 악장들의 배치 순서에 대해서는 현재까지도 논쟁이 있다.

- 《교향곡 7번 마단조》 (1904–1905)[81]

- '''“밤의 노래”'''(Lied der Nachtde)라는 별칭은 제2악장과 제4악장 '야곡'(Nachtmusikde)에서 유래했지만, 후대에 붙여진 것이며 말러 자신은 이 별칭에 대해 불만을 표시했다.[212] 교향곡 1번, 6번, 8번의 부제만큼 자주 사용되지는 않는다.

- 《교향곡 8번 내림마장조》 (1906–1907[81] 또는 1906[213])

- '''“천인 교향곡”'''이라는 별칭으로도 알려져 있지만, 이는 초연 당시 기획자였던 에밀 구트만이 홍보를 위해 붙인 것이며 말러 자신은 이 명칭을 인정하지 않았다.[213] 8명의 독창자, 2개의 혼성 합창단, 소년 합창단과 대규모 오케스트라를 위한 곡이다. 데릭 쿠크는 이 교향곡을 말러의 마지막 위대한 긍정적 표현이자, 중기와 후기 사이에 독립적으로 존재하는 작품으로 보기도 한다.[81][126]

5. 1. 3. 후기 (대지의 노래~10번)

음악학자 데릭 쿠크(Deryck Cooke)와 다른 분석가들은 말러(Mahler)의 작곡 생애를 세 시기로 나누는데, 마지막 '후기'는 1907년 말러가 뉴욕으로 떠난 이후부터 1911년 사망하기 전까지 작곡된 애가적인 작품들을 포함한다.[123] 이 시기의 세 작품—《Das Lied von der Erdedeu》, 교향곡 9번, 그리고 미완성인 교향곡 10번—은 말러가 죽음에 직면하면서 개인적인 경험을 표현한 것이다.[129] 각 작품은 조용히 끝나며, 열망이 이제 체념으로 바뀌었음을 의미한다.[130] 쿠크는 이 작품들을 삶에 대한 애정 어린(쓴 것이 아니라) 작별 인사로 여긴다.[131] 이러한 최후의 작품들은 말러 생전에 연주되지 않았다.[132]- 《교향곡 가단조 ‘대지의 노래’》 (1907–1908)

이 곡은 교향곡이자 연가곡으로도 분류한다. 말러는 이 곡에 교향곡으로 번호 붙이기를 꺼려했는데, 이는 베토벤이나 브루크너 등 9번 교향곡을 작곡한 후 사망한 선례들 때문에 '9번 교향곡의 저주'에 대한 미신적인 두려움 때문이었다. 작곡자 자신의 피아노 반주판도 존재한다.

- 《교향곡 9번 라장조》, '''‘죽음의 교향곡’''' (1909–1910)

라장조 곡이라고 명시되지만 장조와는 거리가 멀다. 작곡가 알반 베르크(Alban Berg)는 9번 교향곡을 "말러가 쓴 가장 놀라운 작품"이라고 불렀다.[129]

- 《교향곡 10번 올림바장조》, 미완성 (1910–1911)

말러가 완성하지 못한 교향곡이다. 연속된 '처음부터 끝까지'의 1945마디의 초고는 존재하지만, 상당 부분이 완전히 발전하지 못했고, 대부분이 오케스트레이션되어 있지 않다. 다양한 완성본(보필완성본)이 존재한다.

여러 위대한 말러 지휘자 - 라파엘 쿠벨리크, 레너드 번스타인, 베르나르트 하이팅크 - 는 여러 가지 이유로 교향곡 10번의 다양한 '완성본' 중 어느 것도 연주하기를 거절했다. 특히 말러의 제자였던 브루노 발터는 10번 자체를 강하게 부정했다. 이 거절은 심지어 쿡 버전에까지 확장되었다 - 쿡과 그의 공동 작업자들은 말러를 제외한 그 누구도 절대 교향곡 10번을 '완성'할 수 없다는 것을 잘 알고 있었고, 따라서 그들의 악보를 ‘완성본’이라고 표현하기보다 단순히 “초고의 연주 가능 버전”으로만 표현했음에도 불구하고 말이다. 하지만, 미하엘 길렌, 리카르도 샤이, 사이먼 래틀 경 같은 현시대의 말러 지휘자들은 대부분 완성판을 수용하고 연주회의 레퍼토리로 올리고 있다.

5. 2. 가곡

구스타프 말러는 주로 교향곡과 가곡이라는 두 장르에 집중하여 작곡했으며, 이 두 형식 사이에는 밀접하고 복잡한 상호 관계가 존재한다. 음악학자 도널드 미첼은 이러한 상호작용이 말러의 모든 음악을 이해하는 중요한 배경이라고 설명한다.[137]말러의 주요 가곡 작품들은 다음과 같다.

- 〈탄식의 노래〉(Das klagende Liedde): 독창, 어린이 합창, 혼성 합창 및 관현악 반주를 위한 극적 칸타타 (1878–1880). 초판은 1880년에 완성되었으나, 1901년 2월 17일 빈에서 작곡가 자신의 지휘로 초연될 때는 개정된 악보가 사용되었다.

- 〈2개의 노래〉: 테너와 피아노를 위한 2개의 가곡 (1880).

- 〈젊은 날의 노래〉(Lieder und Gesängede): 피아노 반주의 14개 가곡으로, 총 3집으로 구성됨 (1880–1891).

- 〈방황하는 젊은이의 노래〉(Lieder eines fahrenden Gesellende): 피아노 또는 관현악 반주의 4개 가곡 (1883–1885). 이 가곡집의 주제들은 교향곡 1번과 밀접하게 연관되어 있다.[137]

- 〈어린이의 이상한 뿔피리〉(Des Knaben Wunderhornde): 피아노 또는 관현악 반주의 12개 가곡 (1892–1898). 이 시기의 가곡들은 교향곡 2번, 3번, 4번과 깊은 연관성을 가진다.[138] 예를 들어, 이 가곡집 중 《천상의 삶》(Das himmlische Lebende, 1892)은 교향곡 3번의 핵심 요소이자 교향곡 4번의 피날레를 구성하며,[138] 《파두아의 안토니우스의 물고기 설교》(Des Antonius von Padua Fischpredigtde)는 교향곡 2번의 3악장(스케르초)의 기초가 되었고,[139] 《원시의 빛》(Urlichtde, 1892)은 교향곡 2번의 4악장으로 사용되었다.[140]

- 〈기상나팔〉(Revelgede): 피아노 또는 관현악 반주의 성악곡, 제7곡 (1899).

- 〈소년 고수〉(Der Tamboursg'sellde): 피아노 또는 관현악 반주의 성악곡, 제3곡 (1901).

- 뤼케르트 시에 의한 5곡의 노래(Rückert-Liederde): 프리드리히 뤼케르트의 시에 의한 피아노 또는 관현악 반주의 5개 가곡 (1901–1903). 이 중 "아름다워서 사랑한다면"(Liebst du um Schönheitde)은 작곡가 자신의 피아노 반주 악보만 존재하며, 현재 연주되는 관현악 반주판은 막스 부트만(Max Puttmann)의 편곡이다. 도널드 미첼은 이 가곡집의 일부 곡들과 교향곡 5번, 6번 사이의 연관성을 지적한다.[141][142]

- 〈죽은 아이를 애도하는 노래〉(Kindertotenliederde): 관현악 반주의 5개 가곡 (1901–1904). 피아노 반주 악보도 존재하지만, 제1곡 "이제 빛나는 해가 떠오른다"(Nun will die Sonn' so hell aufgeh'nde)의 피아노 반주판은 현재 행방불명 상태이다. 이 가곡집 역시 교향곡 5번, 6번과 관련이 있는 것으로 분석된다.[141][142]

- 가곡 〈터키인에게는 아름다운 딸이 있다〉: 소실됨.

이처럼 말러의 가곡은 그 자체로도 중요한 작품이지만, 그의 교향곡과 유기적으로 연결되어 있어 그의 음악 세계를 이해하는 데 핵심적인 역할을 한다.

5. 3. 실내악곡

6. 작품의 특징 및 영향

말러는 후기 낭만주의(Romantic music) 작곡가로, 오스트리아-독일 고전 음악 전통의 마지막 주요 작곡가 중 한 명으로 평가받는다.[133] 그는 베토벤, 슈베르트, 리스트, 바그너, 브루크너, 브람스 등 선배 작곡가들의 영향을 받아 자신만의 음악적 특징을 구축했다.[21][134] 예를 들어, 베토벤의 9번 교향곡에서 독창자와 합창단을 교향곡에 사용하는 아이디어를 얻었으며, 베토벤, 리스트, 베를리오즈로부터는 표제 음악이나 서사적 구조를 가진 음악, 전통적인 4악장 형식을 벗어나는 개념을 받아들였다. 바그너와 브루크너의 영향으로 교향곡의 규모를 확장하여 온 세상의 감정을 담아내고자 했다.[133][134]

초기 비평가들은 말러가 다양한 스타일을 사용하는 것을 보고 자신만의 독창적인 스타일이 부족하다고 비판하기도 했다. 그러나 데릭 쿠크(Deryck Cooke)와 같은 학자들은 말러가 차용한 모든 요소에 자신의 개성을 뚜렷하게 새겨 넣어 "뛰어난 독창성"을 지닌 음악을 창조했다고 평가한다.[135] 음악 평론가 해럴드 숀버그(Harold Schonberg)는 말러 음악의 핵심을 베토벤처럼 '투쟁'이라는 주제에서 찾았지만, 베토벤의 투쟁이 "불굴의 영웅"의 것이었다면 말러의 투쟁은 "정신적으로 약하고 고통을 세상에 드러내고자 하는 청년"의 것에 가깝다고 보았다.[136] 그럼에도 숀버그는 대부분의 교향곡에서 음악가로서 말러의 위대함이 "심오한 사상가"로서의 면모를 넘어선다고 인정했다.

말러 음악의 중요한 특징 중 하나는 가곡과 교향곡 형식의 긴밀한 결합이다. 쿠크는 "그의 노래는 이미 교향곡적인 성격을 지니고 있기에 자연스럽게 교향곡 악장으로 꽃을 피운다"고 설명했다.[143] 말러 자신도 시벨리우스(Jean Sibelius)에게 "교향곡은 세상과 같아야 한다. 모든 것을 포괄해야 한다"고 말한 바 있다.[144] 이러한 신념에 따라 그는 새소리, 소 방울 소리와 같은 자연의 소리, 잃어버린 어린 시절을 상징하는 나팔 소리, 거리의 선율, 시골 춤곡 등 다양한 소재를 작품에 활용했다. 삶의 투쟁은 상승하는 선율과 색채적인 화성을 통한 성취 갈망, 불협화음과 왜곡, 기괴함을 통한 고통과 절망 등 대조적인 분위기로 표현된다. 특히 깊은 진지함 속에 평범하거나 부조리한 요소가 갑자기 끼어드는 것은 말러 음악의 독특한 특징이다. 예를 들어, 교향곡 5번 2악장에서는 장엄한 장송 행진곡 중간에 가벼운 대중적 선율이 등장했다가, 이내 성격을 바꾸어 희망과 갈등 해결을 상징하는 브루크너 풍의 장엄한 코랄로 발전한다.[145] 말러 스스로도 교향곡 3번의 스케르초를 "가장 터무니없으면서 동시에 가장 비극적인 작품... 마치 모든 자연이 얼굴을 찡그리고 혀를 내미는 것 같다"고 묘사했다.[146]

말러의 독창적인 관현악법은 이러한 다채로운 음악적 분위기를 효과적으로 표현하는 데 기여했다. 쿠크는 그의 관현악법이 분석을 거부할 정도로 독특하며 "스스로 말한다"고 평가했다.[147] 음악학자들은 극단적인 음량 대비, 무대 밖 연주단의 사용, 비전통적인 악기 편성, 랜틀러(ländler)나 왈츠 같은 대중음악 및 춤 형식의 빈번한 사용 등을 말러 스타일의 주요 특징으로 꼽는다.[133] 또한 카우벨, 채찍, 첼레스타, 만돌린, 실로폰, 목금 등 당시로서는 드물게 사용되던 악기들을 과감하게 도입했으며, 특히 교향곡 6번에서 사용된 거대한 해머는 큰 반향을 일으켰다. 한편, 블라디미르 카르부시츠키(Vladimír Karbusický)나 막스 브로드(Max Brod) 같은 학자들은 말러의 유대인 혈통이 그의 음악, 특히 교향곡 1번 3악장의 일부 선율과 리듬에 "이디시적(Yiddish)"인 영향을 미쳤다고 주장하기도 한다.[148][149]

말러는 독자적인 폴리포니(다성 음악) 개념을 가지고 있었다. 그는 "여러 주제는 전혀 다른 방향에서 등장해야 하며, 리듬과 선율의 성격도 완전히 달라야 한다. 음악의 폴리포니와 자연의 폴리포니의 유일한 차이는 예술가가 그것들에 질서와 통일을 부여하여 하나의 조화로운 전체를 만들어내는 것"이라고 설명했다.

기술적으로는 "점진적 조성(progressive tonality)" 또는 "발전적 조성(developing tonality)"이라 불리는 기법을 자주 사용했다. 데릭 쿠크는 이를 "교향곡적 갈등을 처음 제시된 조와 다른 조에서 해결하는 절차"라고 설명하며,[147] "전체 교향곡 과정을 통해 한 조에서 다른 조로 진행함으로써 특정 가치의 점진적인 우세를 상징하는 데 사용된다"고 덧붙였다.[150] 이 기법은 덴마크 작곡가 칼 닐센(Carl Nielsen)도 사용했으며, 말러는 초기 가곡 Erinnerung|에르이너룽de("기억")에서 처음 사용하여 이후 교향곡에서 폭넓게 활용했다. 예를 들어, 교향곡 1번은 D장조로 시작하지만 피날레에서 F단조를 거쳐 다시 D장조로 돌아오고, 교향곡 2번은 C단조로 시작하여 E♭장조로 끝난다.[147] 교향곡 5번은 악장마다 C♯단조 → A단조 → D장조 → F장조 → D장조로 조성이 변화한다.[127] 반면, 교향곡 6번은 이례적으로 A단조로 시작하여 같은 조로 끝나는데, 이는 갈등이 해결되지 않았음을 암시한다.[151] 말년으로 갈수록 다조성이나 무조성적 요소가 점차 두드러졌다.

말러는 자신과 같은 유대계 음악가인 브루노 발터, 오토 클렘페러 등에게 큰 영향을 주었다. 특히 발터는 말러에게 깊이 매료되어 음악적 조력자이자 친구로서 헌신적으로 도왔다. 클렘페러는 말러의 추천 덕분에 지휘자로서 경력을 시작할 수 있었고, 이에 대해 평생 감사함을 표했다.[199][200] 이 외에도 오스카 프리트나 빌렘 멩겔베르크 같은 당대 일류 지휘자들도 말러와 교류하며 강한 영향을 받았다. 특히 비유대계였던 멩겔베르크는 말러로부터 "내 작품을 안심하고 맡길 수 있을 만큼 신뢰할 수 있는 사람은 다른 사람에게는 없다"는 말을 들을 정도로 높이 평가받았다. 멩겔베르크는 말러 사후, 남겨진 작품의 소개에 힘썼으며, 1920년 5월에는 6일부터 21일까지 말러의 관현악 작품 전곡을 연주했다.

말러의 작품이 오늘날처럼 자주 연주되기 시작한 것은 1970년대 이후이다. 이는 현대 음악계에서 "신낭만주의" 경향이 나타나면서 조성 음악이 복권되고, 전위 음악의 한계 속에서 말러, 아이브스, 베르크 등의 "다층적" 음향 구조가 재평가받기 시작한 시기와 맞물린다.[209][210] 지휘자 게오르크 솔티는 말러 음악의 현대적 매력에 대해 다음과 같이 설명했다.[211]

:“말러가 우상화된 것은 우연이 아니다. 연주 수준과 관계없이 말러 교향곡 연주회는 항상 만원이다. 현대 청중을 이토록 사로잡는 이유는 그의 음악에 불안, 사랑, 고뇌, 공포, 혼돈과 같은 현대 사회의 특징이 고스란히 담겨 있기 때문일 것이다.”

말러가 남긴 "곧 나의 시대가 올 것이다"라는 유명한 말은 1902년 2월 아내 알마에게 보낸 편지에서 리하르트 슈트라우스를 언급하며 쓴 구절의 일부이다.

:“그(슈트라우스)의 시대는 끝나고, 나의 시대가 올 것입니다. 그때까지 내가 당신 곁에서 살 수 있다면 좋으련만! … 당신은 나의 빛이오! 당신은 반드시 살아서 그날을 맞이할 것입니다!”

다음은 말러의 작품이나 삶에서 영감을 받은 문화 콘텐츠 목록이다.

7. 평가 및 수용

말러는 생전에 작곡가로서보다는 지휘자로서 더 높은 평가를 받았다. 그의 작품과 연주는 폭넓은 관심을 끌었지만, 절대적인 찬사를 받는 경우는 드물었다.[160] 1889년 초연된 1번 교향곡은 수년간 비평가와 대중 모두 이해하기 어려워했으며, 1898년 드레스덴 공연 후 한 비평가는 "새로운 시대가 낳은 가장 지루한 [교향곡] 작품"이라고 혹평했다.[152] 2번 교향곡은 "멘델스존 이후 가장 뛰어난 작품"이라는 호평을 받기도 했으나,[153] 이러한 긍정적인 평가는 드물었다. 특히 말러가 빈 궁정 오페라 극장장으로 재직하는 동안, 빈의 많은 적들은 반유대주의적이고 보수적인 언론을 이용하여 그의 작품 공연을 폄하했다.[154] 1902년 크레펠트에서 성공을 거둔 3번 교향곡조차 빈에서는 "그런 짓을 저지른 사람은 징역 몇 년형을 받아 마땅하다"는 식의 비판적인 조롱을 받았다.[155]

새로운 교향곡이 발표될 때마다 열정과 당혹감, 비판적인 경멸이 뒤섞인 반응이 일반적이었지만, 가곡들은 비교적 좋은 평가를 받았다.[156] 4번과 5번 교향곡이 대중적인 인정을 얻지 못하자 말러는 6번 교향곡이 성공할 것이라 확신했지만,[157] 이 작품 역시 나무 망치, 자작나무 가지 등 비전통적인 타악기 사용에 대한 풍자적인 논평이 주를 이루었다.[158] 빈의 비평가 하인리히 라인하르트는 이 교향곡을 "금관악기, 엄청난 양의 금관악기, 믿을 수 없을 정도로 많은 금관악기! 더 많은 금관악기, 금관악기뿐!"이라고 일축했다.[159] 말러 생전에 유일하게 논란 없는 큰 성공을 거둔 작품은 1910년 9월 12일 뮌헨에서 초연된 8번 교향곡이었다. 주최 측이 "천인 교향곡"으로 홍보한 이 공연은 끝난 후 30분 동안 박수갈채가 이어졌다고 전해진다.[104]

말러 사후 그의 작품 연주 빈도는 줄어들었다. 네덜란드에서는 빌렘 멩겔베르크의 지지 덕분에 인기가 유지되었고, 멩겔베르크는 1922년부터 1928년까지 뉴욕 필하모닉과 함께하며 미국 관객에게 말러 음악을 꾸준히 소개했다.[160] 그러나 1920년대 미국의 많은 비평가들은 부정적인 반응을 보였는데, 이는 젊은 작곡가 에런 코플런드가 말러를 리하르트 슈트라우스보다 훨씬 창의적인 진보적 작곡가로 소개하려는 노력에도 불구하고 나타난 현상이었다.[161] 앞서 1916년 레오폴드 스토코프스키는 필라델피아에서 교향곡 8번과 Das Lied von der Erdede를 미국 초연하여 큰 성공을 거두기도 했다.[162]

영국에서는 에이드리언 볼트가 버밍엄 시립 오케스트라 지휘자로서 1926년 교향곡 4번, 1930년 Das Lied von der Erdede를 연주하는 등 초기에 말러를 지지했다.[163] 할레 오케스트라는 1931년 맨체스터에서 Das Liedde와 교향곡 9번을 연주했고, 헨리 우드 경은 1930년과 1938년 런던에서 8번 교향곡을 공연했다.[164] 하지만 당시 영국 비평가들은 대체로 말러를 과소평가하며 미온적인 반응을 보였다. 다이넬리 허시는 1934년 "어린이 노래"는 즐겁지만 교향곡은 버려야 한다고 평했으며,[165] 작곡가 줄리우스 해리슨은 말러 교향곡을 "때때로 흥미롭지만, 힘들게 만들어진" 작품이며 창의성이 부족하다고 묘사했다.[166] 조지 버나드 쇼는 1930년대 젊은 세대가 말러를 "비싼 2류"로 여겼다고 전했다.[167]

나치 시대 이전에 말러의 교향곡과 노래는 독일과 오스트리아에서 브루노 발터나 오토 클렘페러, 빌렘 멩겔베르크 등의 지휘로 연주되었다.[160] 오스트리아에서는 1934년부터 1938년까지 이른바 '오스트로파시즘' 시기에 말러 작품이 잠시 부흥기를 맞기도 했는데, 당시 알마 말러와 브루노 발터는 총리 쿠르트 슈슈니크와 친분이 있었고, 권위주의 정권은 이들의 도움을 받아 말러를 국가적 아이콘으로 만들려 시도했다.[168] 그러나 나치가 집권하면서 말러의 음악은 퇴폐음악으로 낙인찍혔고, 연주가 금지되었다. 다만 1941년 초 베를린과 네덜란드 점령 하의 암스테르담에서는 유대인 오케스트라가 유대인 관객만을 대상으로 교향곡 2번, 1번, 4번, 《방랑하는 사람의 노래》 등을 연주하기도 했다.[169]

제2차 세계 대전 이후 말러 음악에 대한 평가는 극적으로 변하기 시작했다. 미국의 작곡가 데이비드 쉬프에 따르면, 레너드 번스타인은 1960년대에 자신이 홀로 말러를 잊힘에서 구출했다고 암시하곤 했지만, 이는 다소 과장된 측면이 있다. 쉬프는 말러에 대한 무관심이 바흐가 겪었던 것에 비하면 상대적이었으며, 번스타인이 말러 부흥을 가속화한 것은 사실이나, 이미 스토코프스키, 디미트리 미트로풀로스, 존 바비롤리와 같은 지휘자들과 오랜 지지자였던 에런 코플런드에 의해 부흥이 진행 중이었다고 지적한다.[170] 말러 자신도 "내가 죽고 50년 후에 처음으로 내 교향곡들을 연주할 수 있다면 얼마나 좋을까!"라며 후대의 평가를 예견한 바 있다.[171]

음악학자 데릭 쿡(Deryck Cooke)은 말러의 인기가 전후 새로운 세대의 음악 애호가들이 등장하면서 상승했다고 주장한다. 이들은 전간기 말러의 명성에 영향을 미쳤던 "시대에 뒤떨어진 반낭만주의 논쟁"에서 자유로웠다. 이러한 분위기 속에서 말러에 대한 열정은 오랫동안 저항적이었던 스페인, 프랑스, 이탈리아 등으로 확산되었다.[172] 조나단 카(Jonathan Carr)는 1950년대 LP 레코드의 등장이 결정적인 역할을 했다고 설명한다. LP 덕분에 말러의 길고 복잡한 작품들을 집에서 반복해서 들을 수 있게 되면서 접근성이 크게 향상되었다는 것이다.[160] 1960년 탄생 100주년을 기점으로 말러는 가장 많이 연주되고 녹음되는 작곡가 중 한 명으로 부상했으며, 오늘날까지 그 위상을 유지하고 있다. 카는 이러한 인기가 오히려 지나친 친숙함의 문제를 낳기도 한다고 지적한다.[160] 비평가 해럴드 숀버그는 "동등한 충성심을 불러일으키는 작곡가를 생각하기 어렵다"며, 말러 교향곡에 대한 미온적인 반응조차 비평가에게 격렬한 항의 편지를 불러일으킬 정도라고 언급했다.[173]

1902년 알마에게 보낸 편지에서 말러는 리하르트 슈트라우스를 언급하며 "내 시대는 그의 시대가 끝날 때 올 것이다. 당신과 함께 그 시대를 볼 수 있다면 얼마나 좋을까!"라고 썼다.[174] 카는 슈트라우스가 1949년까지, 말러보다 5살 어린 시벨리우스가 1957년까지 살았다는 점을 지적하며, 말러가 충분히 "자신의 시대"가 도래하는 것을 볼 수도 있었을 것이라고 덧붙였다.[175]

참조

[1]

서적

Blaukopf

[2]

서적

Cooke

[3]

서적

Sadie

[4]

서적

Blaukopf

[5]

서적

Franklin

[6]

서적

Carr

[7]

서적

Blaukopf

[8]

서적

Blaukopf

[9]

서적

Sadie

[10]

서적

Mitchell

[11]

서적

Blaukopf

[12]

서적

Blaukopf

[13]

서적

Blaukopf

[14]

서적

Carr

[15]

서적

Cooke

[16]

서적

Sadie

[17]

서적

Carr

[18]

서적

Carr

[19]

서적

Franklin

[20]

서적

Carr

[21]

서적

Carr

[22]

서적

Sadie

[23]

서적

Franklin

[24]

서적

Franklin

[25]

서적

Carr

[26]

서적

Carr

[27]

서적

Blaukopf

[28]

서적

Carr

[29]

서적

Carr

[30]

서적

Cooke

[31]

서적

Carr

[32]

서적

Franklin

[33]

서적

Mitchell

[34]

서적

Franklin

[35]

서적

Sadie

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

1891-1897

[42]

서적

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

[46]

서적

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

서적

[51]

서적

[52]

서적

[53]

서적

1897-1907

[54]

서적

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

서적

Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers

[59]

서적

Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers

[60]

서적

[61]

서적

[62]

서적

[63]

서적

[64]

서적

[65]

서적

[66]

서적

[67]

서적

[68]

서적

[69]

서적

[70]

서적

[71]

서적

Blaukopf

[72]

서적

Sadie

[73]

서적

Carr

[74]

서적

Blaukopf

[75]

서적

La Grange, Vol 2

[76]

서적

La Grange, Vol. 2

[77]

서적

Carr

[78]

서적

La Grange, Vol. 2

[79]

서적

Carr

[80]

서적

Blaukopf

[81]

서적

Cooke

[82]

서적

Carr

[83]

서적

Carr

[84]

서적

La Grange, Vol. 2

[85]

서적

A. Mahler

[86]

서적

La Grange, Vol. 2

[87]

서적

La Grange, Vol. 2

[88]

서적

La Grange, Vol. 2

[89]

서적

Carr

[90]

뉴스

The Alma Problem

https://www.theguard[...]

2010-12-02

[91]

서적

Carr

[92]

서적

A. Mahler

[93]

서적

Carr

[94]

서적

Franklin (8. Europe and New York, 1907–11)

[95]

서적

Carr

[96]

서적

Blaukopf

[97]

서적

Song of the Earth

2000

[98]

서적

Carr

[99]

서적

A Mahler

[100]

문서

Anon.

1909

[101]

문서

Anon.

1908

[102]

서적

Blaukopf

[103]

서적

Carr

[104]

서적

Carr

[105]

서적

Blaukopf

[106]

서적

Cooke

[107]

웹사이트

Chronology – Year 1910

https://web.archive.[...]

2017-11-03

[108]

뉴스

The Philharmonic Concert – An Interesting Programme of Music Representing Italy

http://chroniclingam[...]

1911-02-22

[109]

서적

Lebrecht

[110]

서적

Blaukopf

[111]

서적

Carr

[112]

서적

Gustav Mahler

https://books.google[...]

Yale University Press

2013-04

[113]

서적

Gustav Mahler

https://books.google[...]

Yale University Press

2013-04

[114]

서적

Gustav Mahler: Memories and Letters

[115]

서적

Carr

[116]

문서

Anon.

1911

[117]

서적

Mitchell

[118]

서적

Steen

[119]

서적

Carr

[120]

서적

Carr

[121]

서적

Mitchell (The Mahler Companion)

[122]

웹사이트

International Gustav Mahler Society, Vienna (Historical Notes: click on "The Society" and "History")

https://www.gustav-m[...]

The International Gustav Mahler Society

[123]

서적

Cooke

[124]

서적

Cooke

[125]

서적

La Grange

[126]

서적

Cooke

[127]

서적

La Grange

[128]

서적

Mitchell

[129]

서적

Sadie

[130]

서적

Schonberg

[131]

서적

Cooke

[132]

서적

Blaukopf

[133]

서적

9. Musical style

[134]

서적

Cooke

[135]

서적

Cooke

[136]

서적

Schonberg

[137]

서적

Mitchell

[138]

서적

Mitchell

[139]

서적

La Grange

[140]

서적

Mitchell

[141]

서적

Sadie

[142]

서적

Mitchell

[143]

서적

Cooke

[144]

서적

Mitchell

[145]

서적

Cooke

[146]

서적

La Grange

[147]

서적

Cooke

[148]

서적

Barham, Karbusický

[149]

서적

Blaukopf

[150]

간행물

Deryck Cooke, RLPO notes

1964-05-29

[151]

서적

Cooke

[152]

서적

La Grange

[153]

서적

La Grange

[154]

서적

La Grange

[155]

서적

La Grange

[156]

서적

La Grange

[157]

서적

La Grange

[158]

서적

La Grange

[159]

서적

La Grange

[160]

서적

Carr

[161]

서적

Copland

[162]

서적

Ander Smith

[163]

서적

Mitchell (The Mahler Companion)

[164]

문서

Kennedy

[165]

서적

Hussey

[166]

서적

Harrison

[167]

서적

Shaw

[168]

서적

Niekerk

[169]

서적

Niekerk

[170]

문서

Schiff

[171]

서적

Gustav Mahler

https://books.google[...]

Yale UP

2013-04

[172]

서적

Cooke

[173]

서적

Schonberg

[174]

서적

A. Mahler

[175]

서적

Steen

[176]

書籍

Mitchell, Vol. II

[177]

書籍

Schonberg

[178]

書籍

La Grange, Vol 3

[179]

書籍

Carr

[180]

book excerpt

Why Mahler?

https://www.nytimes.[...]

2010-11-29

[181]

書籍

Mitchell, Vol. II

[182]

書籍

Kozinn

1989

[183]

문서

Brown

[184]

웹사이트

Platz für Mahler und Mendelssohn-Geschwister

https://www.deutschl[...]

2018-05-28

[185]

웹사이트

Componisten/werken – Gustav Mahler in Toblach (1908~1910)

https://www.opusklas[...]

2004-08

[186]

웹사이트

Composing hut of Gustav Mahler Steinbach

https://www.mahler-s[...]

[187]

뉴스

In Gustav Mahlers Komponierhäuschen am Wörthersee

https://diepresse.co[...]

2018-07-14

[188]

GNIS

Mount Mahler

2023-05-07

[189]

문서

イージドール、グスタフ、エルンスト、レオポルディーネ、カール、ルドルフ、アロイス、ユスティーネ、アルノルト、フリードリヒ、アルフレート、オットー、エマ、コンラート

[190]

문서

当時のヨーロッパは乳幼児の死亡率が極めて高かった

[191]

書籍

グスタフ・マーラー カラー版作曲家の生涯

[192]

문서

曲はフランツ・リスト編曲『結婚行進曲と妖精の踊り』

[193]

書籍

グスタフ・マーラー カラー版作曲家の生涯

[194]

문서

“erl”は、南ドイツおよびオーストリア方言における指小辞の変種である。「モーツァルト」を愛称形にしている。

[195]

문서

マーラーが生まれ育った時期は、長らくドイツ民族地域の盟主として君臨してきたオーストリアが普墺戦争で敗戦し、プロイセンによって統一ドイツから除外されるという激動の時代だった。さらにアウスグライヒでハンガリー人に内政面での大幅な譲歩を強いられ、チェコなど多数の非ドイツ人地域を持つ別国家として斜陽の道を歩み始めた頃でもあった。

[196]

문서

マーラーの交響曲作品がウィーンで評価されるようになったのは晩年からである。それ以前は、マーラーの自作演奏についてウィーンのジャーナリズムなどから「自作の宣伝に憂き身をやつしてばかりいる」と中傷されることすらあった。

[197]

書籍

Gustav Mahler: New Insights into His Life, Times and Work

[198]

문서

この「ボヘミアン」という表現には、「ボヘミア地方の出身者」という文字通りの意味のほかに、ヨーロッパでは「流浪者」「自由奔放の民」(ボヘミアニズム)を表す比喩でもあり、いささか侮蔑的ながらも特別な含意がある。実際にボヘミア地方の出身者であると同時に「定住の地・定職がないが自由な芸術家」という意味を掛けており、一種の自嘲あるいはユーモアを込めた回答であると解することもできる。

[199]

書籍

指揮台の神々 世紀の大指揮者列伝

[200]

문서

クレンペラーはこの件について、交響曲第8番になぞらえマーラーを「創造主なる精霊」(creator spiritus)であると賛美している。

[201]

문서

「ユダヤ人ではない」という意味

[202]

書籍

マーラー 音楽の手帖「立ったまま夢見る男」

[203]

書籍

The Maestro: The Life of Arturo Toscanini

1977

[204]

문서

これはマーラーとトスカニーニの指揮者としての姿勢の違いを考慮する必要がある。マーラーが活躍した時代、指揮者は「作曲者がいま生きていたらこうするはず」と、楽器や演奏技術の進歩を念頭に置いた「主観的修正」をし演奏することが作法であり教養だった。当然、その姿勢は(マーラーとは6年半しか年齢差がないとはいえ)「新しい指揮者」であるトスカニーニとは全く違う。

[205]

書籍

グスタフ・マーラー カラー版作曲家の生涯

[206]

書籍

グスタフ・マーラー 愛と苦悩の回想

[207]

書籍

ブルックナー カラー版作曲家の生涯

[208]

문서

小柄なマーラーに対し、モルは大男だった。

[209]

書籍

クラシック音楽の20世紀 第2巻

[210]

書籍

クラシック音楽の20世紀 第2巻

[211]

서적

ショルティ自伝

[212]

서적

マーラーを識る

[213]

서적

マーラーを識る

[214]

웹사이트

(4406) Mahler = 1933 HF = 1978 GA5 = 1978 JJ3 = 1979 OD4 = 1983 CS5 = 1987 YD1 = 1989 FN

https://minorplanetc[...]

MPC

2021-10-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com