황제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

황제는 군주를 휘하에 둔 군주를 의미하며, 동서고금을 막론하고 국가 원수의 칭호로 사용되었다. 동양에서는 진 시황제가 황제 칭호를 처음 사용하였으며, 서양에서는 로마 황제 아우구스투스의 칭호에서 유래되었다. 황제는 중국, 일본, 베트남 등 동아시아 국가와 로마, 프랑스, 러시아 등 유럽 국가에서 사용되었으며, 아프리카, 아메리카 등 세계 각지에서도 존재했다. 현대 사회에서는 스포츠 선수에게 존경과 경외심을 담아 '황제'라는 애칭을 사용하기도 하고, 동식물의 명칭으로도 사용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 황제 - 왕중왕

왕중왕은 고대 제국 군주들이 최고 권위와 지배 영역을 상징하기 위해 사용한 칭호로, 메소포타미아의 "šar šarrāni"에서 유래하여 아케메네스 페르시아의 "왕들의 왕"을 거쳐 다양한 지역과 기독교 국가에서 사용되었으며 현대에는 과장이나 풍자의 의미로 쓰이기도 한다. - 황제 - 제관

제관은 황제의 지위를 상징하는 관으로, 다양한 문화권과 시대에 걸쳐 독특한 형태로 제작되었으며, 중세 유럽의 왕관, 비잔티움 제국의 스테마, 잉글랜드의 폐쇄형 왕관 등이 각 제국의 역사와 문화를 반영한다. - 정치인 - 국가주석

국가주석은 국가의 수반 또는 국가원수로서 국가를 대표하는 상징적인 역할을 수행하며, 중국, 라오스, 베트남 등의 국가에서 그 직책을 찾아볼 수 있다. - 정치인 - 관직

관직은 고대 중국에서 기원한 관리의 직책을 의미하며, 시대에 따라 그 의미와 구분이 변화해 왔고, 현대 대한민국에서는 공무원의 직책을 지칭하며, 임관, 퇴관, 면관 등의 용어로 사용되고, 매관과 엽관제와 같은 부정적인 사례도 존재한다. - 옛 한글이 사용된 문서 - 외래어

외래어는 다른 언어에서 유입되어 특정 언어에 정착한 단어 또는 표현으로, 다양한 요인에 의해 발생하며 발음, 의미, 형태 등이 변화하고 외국어, 차용어, 부분 바꿈, 번역 차용, 신조어, 뜻 차용 등의 형태로 수용되면서 원래 의미와 다르게 사용되기도 하며, 각 언어는 외래어 수용에 대한 고유한 특징을 가지고 외래어 순화 운동을 통해 사용을 제한하기도 한다. - 옛 한글이 사용된 문서 - 김치

김치는 배추나 무 등의 채소를 절여 고춧가루, 파, 마늘, 젓갈 등의 양념과 함께 버무려 발효시킨 한국의 전통 음식으로, 한국 요리에서 중요한 반찬이며, 지역과 계절, 재료에 따라 다양한 종류가 있고 삼국시대부터 즐겨 먹었던 발효 채소이며, 1988년 서울 올림픽 이후 세계적으로 알려지고 2001년 국제식품규격에 등록되었다.

2. 용어

동양에서 황제라는 칭호는 진 시황제가 처음으로 사용하였다. 이전까지 중국 군주의 칭호는 왕이었으며, 주나라의 천자만이 왕의 직위를 가졌다. 그러나 춘추 전국 시대를 거치면서 주나라 천자의 권위는 약화되었고, 여러 국가들이 왕을 칭하게 되었다. 중국을 통일한 진의 시황제는 왕과 차별화되는 칭호를 원했고, 삼황오제에서 황(皇)과 제(帝)를 따와 황제라는 칭호를 만들었다.[126] 황제의 아들은 왕이나 친왕으로 봉해졌다. 제(帝)는 본래 제정일치(祭政一致) 사회였던 상나라에서 조상신을 일컫는 호칭이었으나,[127] 시황제가 황제라는 칭호를 만든 이후 황제의 약어로 사용되었다.

서양에서 황제라는 칭호는 로마 황제 아우구스투스의 칭호에서 비롯되었다. 아우구스투스의 칭호인 ‘임페라토르 카이사르 디비 필리우스 아우구스투스(Imperator Caesar Divi Filius Augustusla)’에서 ‘임페라토르(Imperatorla)’는 원래 개선장군을 뜻했지만, 점차 황제를 가리키는 단어로 변용되어 영어 ‘엠퍼러(emperor영어)’의 어원이 되었다. ‘카이사르(Caesarla)’는 카이사르 가문의 이름이었으나, 점차 황제를 가리키는 보통 명사가 되어 독일어 ‘카이저(Kaiserde)’와 러시아어 ‘차르(царьru)’로 변형되었다.[128]

로마 공화정 말기, 새로운 군주의 명칭이 필요했으나, 렉스(Rex, 왕)라는 명칭은 혐오되었다. 아우구스투스는 ''프린켑스 세나투스''(Princeps Senatus, 상원의 첫 번째 인물)라는 직책을 ''프린켑스 키비타티스''(Princeps Civitatis, 최고 시민)으로 변화시켰고, 여기서 왕자라는 단어가 유래했다. ''임페라토르''(Imperator, 사령관)는 아우구스투스가 독점적으로 사용하면서 황제를 의미하게 되었다.

로마 황제의 칭호는 다음과 같다.

3세기 위기 이후 디오클레티아누스 황제는 제국을 공동 황제와 부황제로 나누어 통치하는 테트라르키 체제를 도입했다. 콘스탄티누스 1세는 단일 황제 통치를 회복했지만, 제국은 다시 분열되었다. 테오도시우스 1세 사후 동서로 분열된 제국은 서로마 제국과 동로마 제국으로 불리게 되었다.

동로마 제국에서는 황제가 바실레우스(βασιλεύςgrc)로 번역되면서 "군주"의 의미가 강해졌고, 황제는 "하느님의 대리인"으로 종교적 권위를 가졌다. 그러나 황위는 세습되지 않고 "원로원·군대·시민의 추대"로 결정되었다.

서로마 제국 멸망 후, 프랑크 왕국의 카를이 800년 로마 교황 레오 3세로부터 "로마 제국을 통치하는 황제" 칭호를 받았다. 962년에는 오토 1세가 로마 교황 요한 12세로부터 황제의 관을 받아 신성 로마 제국이 부활했다. 1356년 금인칙서로 선제후가 황제를 선출하게 되면서 교황의 간섭은 약화되었다. 1806년 프란츠 2세의 제국 해산 선언으로 신성 로마 제국은 멸망했다.

에도 시대 니이이 시로이시는 『서양기문』에서 유럽의 황제와 왕을 전한의 군국제에서 황제와 제후왕에 비유했다. 이슬람화 이전 메소포타미아와 이란을 지배한 아케메네스 제국과 사산 제국의 샤에게도 "황제"라는 번역이 사용되기도 한다.

황제는 '군주를 휘하에 둔 군주'라는 의미로, 왕보다 더 높은 직위이다. 로마 제국 황제는 왕의 역할을 하는 총독을 부하로 두었고, 프랑스 제국 황제는 여러 왕국의 국왕을 휘하에 두었다.[69] 러시아 제국 황제는 왕의 역할을 하는 공작들을, 전한 및 후한 천자는 왕의 역할을 하는 태수를 부하로 두었다.

皇帝|황제중국어를 부르는 다양한 호칭은 각 문화권의 역사와 전통을 반영한다.

“왕”에 대해 황제는 여러 이민족을 포괄하는 보편적인 국가의 수장이다.[71] 황제는 원래 하나의 부족 · 민족의 수장으로서의 왕보다 상위의 보편적인 지배자로 여겨졌다.[72] 단, 한자의 “왕”이나 영어의 “king”(킹)이 帝王(제왕)·황제를 가리키는 경우도 있으며, 특히 앞의 “k”가 대문자인 “the King”(더 킹)은 유일신(God)·왕 중의 왕·황제 등을 가리키기도 한다.

여성 황제를 “여황”이나 “여제”라고 한다.[76] 황제, 천황의 배우자는 “황후”[78], “황비”[79]이다. 참고로 “만왕의 왕”(king of kings)이나 황제(emperor)는 유일신(야훼·예수 그리스도·알라))도 의미하며,[65][80] 일신교에서 유일신은 황제, “유일한 황제(sole emperor)” 등으로 여겨진다. 황제의 칭호는 황제권에서 파생되어 그 모방이나 칭호 도용으로도 사용되게 되었다.[72]

이슬람 세계에서는 칼리프(신도 대표), 술탄, 샤(파디샤) 등의 칭호가 황제에 해당하며, 오스만 제국에서는 파디샤(황제)와 룸 카이세리(로마 황제)라는 칭호도 사용되었다.[96]

일본에서는 외국의 군주에게 皇帝|황제중국어라는 칭호를 사용했다. 에도 시대에는 도쿠가와 쇼군을 '속세의 황제', 천황을 '성직의 황제'로 구분하기도 했다. 메이지 유신 이후에는 외교 문서에서 '皇帝|황제일본어' 칭호를 사용하기도 했으나, 구황실전범 제정 이후 '천황'으로 통일되었다. 대한제국은 1897년부터 1910년까지 고종이 황제를 칭하면서 皇帝|황제중국어 칭호를 사용했다.

2. 1. 어원

동양에서 황제라는 칭호는 진 시황제가 처음으로 사용하였다. 이전까지 중국 군주의 칭호는 왕이었으며, 주나라의 천자만이 왕의 직위를 가졌다. 그러나 춘추 전국 시대를 거치면서 주나라 천자의 권위는 약화되었고, 여러 국가들이 왕을 칭하게 되었다. 중국을 통일한 진의 시황제는 왕과 차별화되는 칭호를 원했고, 삼황오제에서 황(皇)과 제(帝)를 따와 황제라는 칭호를 만들었다.[126] 황제의 아들은 왕이나 친왕으로 봉해졌다. 제(帝)는 본래 제정일치(祭政一致) 사회였던 상나라에서 조상신을 일컫는 호칭이었으나,[127] 시황제가 황제라는 칭호를 만든 이후 황제의 약어로 사용되었다.서양에서 황제라는 칭호는 로마 황제 아우구스투스의 칭호에서 비롯되었다. 아우구스투스의 칭호인 ‘임페라토르 카이사르 디비 필리우스 아우구스투스(Imperator Caesar Divi Filius Augustusla)’에서 ‘임페라토르(Imperatorla)’는 원래 개선장군을 뜻했지만, 점차 황제를 가리키는 단어로 변용되어 영어 ‘엠퍼러(emperor영어)’의 어원이 되었다. ‘카이사르(Caesarla)’는 카이사르 가문의 이름이었으나, 점차 황제를 가리키는 보통 명사가 되어 독일어 ‘카이저(Kaiserde)’와 러시아어 ‘차르(царьru)’로 변형되었다.[128]

로마 공화정 말기, 새로운 군주의 명칭이 필요했으나, 렉스(Rex, 왕)라는 명칭은 혐오되었다. 아우구스투스는 ''프린켑스 세나투스''(Princeps Senatus, 상원의 첫 번째 인물)라는 직책을 ''프린켑스 키비타티스''(Princeps Civitatis, 최고 시민)으로 변화시켰고, 여기서 왕자라는 단어가 유래했다. ''임페라토르''(Imperator, 사령관)는 아우구스투스가 독점적으로 사용하면서 황제를 의미하게 되었다.

로마 황제의 칭호는 다음과 같다:

- '''카이사르''' (Caesarla): 율리우스 카이사르의 가명에서 유래했으며, 독일어의 "카이저"(Kaiserde), 슬라브어의 "차르"(царьru) 등으로 변형되었다.

- '''아우구스투스''' (Augustusla): 존칭으로, 황제의 이름에 추가되었다.

- '''임페라토르''' (Imperatorla): 로마 공화정에서는 "(군) 사령관"을 의미했으나, 황제에게만 독점적으로 사용되면서 영어의 "Emperor"(Emperor영어) 등의 어원이 되었다.

- '''아우토크라토르''' (Αὐτοκράτωρgrc) 또는 '''바실레우스''' (βασιλεύςgrc): 그리스인들은 "카이사르"(Καῖσαρgrc)와 "아우구스투스" (Αὔγουστοςgrc 또는 Σεβαστόςgrc) 대신 이 칭호들을 사용했다. ''아우토크라토르''는 ''임페라토르''의 번역어였고, ''바실레우스''는 "군주"를 의미했다.

3세기 위기 이후 디오클레티아누스 황제는 제국을 공동 황제와 부황제로 나누어 통치하는 테트라르키 체제를 도입했다. 콘스탄티누스 1세는 단일 황제 통치를 회복했지만, 제국은 다시 분열되었다. 테오도시우스 1세 사후 동서로 분열된 제국은 서로마 제국과 동로마 제국으로 불리게 되었다.

동로마 제국에서는 황제가 바실레우스(βασιλεύςgrc)로 번역되면서 "군주"의 의미가 강해졌고, 황제는 "하느님의 대리인"으로 종교적 권위를 가졌다. 그러나 황위는 세습되지 않고 "원로원·군대·시민의 추대"로 결정되었다.

서로마 제국 멸망 후, 프랑크 왕국의 카를이 800년 로마 교황 레오 3세로부터 "로마 제국을 통치하는 황제" 칭호를 받았다. 962년에는 오토 1세가 로마 교황 요한 12세로부터 황제의 관을 받아 신성 로마 제국이 부활했다. 1356년 금인칙서로 선제후가 황제를 선출하게 되면서 교황의 간섭은 약화되었다. 1806년 프란츠 2세의 제국 해산 선언으로 신성 로마 제국은 멸망했다.

에도 시대 니이이 시로이시는 『서양기문』에서 유럽의 황제와 왕을 전한의 군국제에서 황제와 제후왕에 비유했다.

이슬람화 이전 메소포타미아와 이란을 지배한 아케메네스 제국과 사산 제국의 샤에게도 "황제"라는 번역이 사용되기도 한다.

2. 2. 의미

황제는 '군주를 휘하에 둔 군주'라는 의미로, 왕보다 더 높은 직위이다. 로마 제국 황제는 왕의 역할을 하는 총독을 부하로 두었고, 프랑스 제국 황제는 여러 왕국의 국왕을 휘하에 두었다.[69] 러시아 제국 황제는 왕의 역할을 하는 공작들을, 전한 및 후한 천자는 왕의 역할을 하는 태수를 부하로 두었다.기원전 1세기 후반 로마 공화정이 사실상 군주제로 변모했을 때, 새로운 유형의 군주 직함을 나타내는 명칭은 처음에는 없었다. 고대 로마인들은 렉스(Rex, 왕)라는 명칭을 혐오했고, 공화정 통치의 형태와 허울을 유지하는 것은 정치 질서에 매우 중요했다. 율리우스 카이사르는 독재관이었는데, 이는 로마 공화정의 인정받고 전통적인 직책이었다.

최초의 로마 황제로 여겨지는 아우구스투스는 ''프린켑스 세나투스''(Princeps Senatus, 상원의 첫 번째 인물) 등의 로마 공화정 직책, 칭호, 명예를 자신에게 집중시켜 패권을 확립했다. 이 칭호는 ''프린켑스 키비타티스''(Princeps Civitatis, 최고 시민)으로 변화되었는데, 현대의 왕자라는 칭호가 여기서 유래했다. 기원전 27년부터 서기 284년까지의 로마 제국 초기는 ''원수정''이라고 불린다. 그의 후계자들이 선호하게 된 칭호는 ''임페라토르''(Imperator, 사령관)라는 비공식적 명칭이었다. 아우구스투스는 임페라토르 칭호를 자신에게만 독점적으로 사용했다.

아우구스투스부터 1453년 제국의 멸망까지 모든 로마 군주들의 칭호에 ''임페라토르''가 등장했다. 티베리우스의 통치 이후로 임페라토르로 선포되는 것은 국가 원수에 대한 즉위 행위로 변모했다. 로마 황제들이 사용했던 다른 명예 칭호들도 황제의 동의어가 되었다.

- '''카이사르''': 율리우스 카이사르의 가명 "카이사르"에서 유래했다. 율리우스-클라우디우스 왕조가 멸망한 후에는 통치 군주만이 독점적으로 사용했다. 독일어에서는 "카이저", 슬라브어에서는 "차르"가 되었다.

- '''아우구스투스''': 아우구스투스 황제에게 처음으로 수여된 존칭이었다. "고귀한" 또는 "숭고한"과 같은 높은 상징적 가치를 지녔다.

- '''임페라토르''': 로마 공화정에서 임페라토르는 "(군) 사령관"을 의미했다. 공화정 말기와 군주제 초기에는 로마 장군들에게 수여하는 칭호였다. 그 후 "임페라토르"는 통치 군주에게만 독점적으로 사용되는 칭호가 되었다. 영어의 "Emperor", 프랑스어의 "Empereur" 등의 어원이다.

- '''아우토크라토르''' (Αὐτοκράτωρ) 또는 '''바실레우스''' (βασιλεύς): 그리스인들은 "카이사르" (Καῖσαρ, ''Kaisar'')와 "아우구스투스" (Αὔγουστοςgrc, ''Augoustos'' 또는 Σεβαστόςgrc, ''세바스토스''로 번역)의 동등어를 사용했지만, 이것들은 황제의 이름의 일부로 사용되었다. αὐτοκράτωρgrc (''autokratōr'') 또는 βασιλεύςgrc (''바실레우스'')를 사용했다.

3세기 위기 동안 막사 황제들이 짧은 간격으로 서로 계승했다. 갈리아 제국, 브리타니아 제국, 팔미라 제국 등의 분리주의 시도가 있었다.

원수정 시대는 지배 시대로 이어졌는데, 이 기간 동안 디오클레티아누스 황제는 제국을 더 공식적인 체제로 만들려고 했다. 테트라르키 참조. 서기 325년 콘스탄티누스 1세는 단일 황제 통치를 회복했지만, 그의 죽음 이후 제국은 그의 아들들 사이에 분열되었다. 테오도시우스 1세의 죽음 이후 통치는 그의 두 아들 사이에 분할되었고 점점 더 분리된 실체가 되었다. 로마에서 관리되는 지역은 서로마 제국으로, 콘스탄티노플의 권한 아래 있는 지역은 동로마 제국 또는 후기 로마 또는 비잔티움 제국으로 불린다. 서기 480년 마지막 서로마 황제 율리우스 네포스의 죽음과 서기 476년 오도아케르의 등극 이후 제논 황제에 의해 공동 황제 제도는 공식적으로 폐지되었다.

역사가들은 동쪽에 있는 로마 제국의 계승 국가를 비잔티움 제국이라고 부른다. 비잔티움은 콘스탄티누스 1세가 서기 330년에 제국의 수도로 승격시킨 도시의 원래 이름이다. (오늘날에는 이스탄불이라고 한다.) 제국이 다시 세분화되고 4세기 말에 공동 황제가 이탈리아로 파견되었지만, 95년 후에야 다시 단일 통치 체제가 되었다.

이후 로마 "비잔티움" 황제들은 황제를 절대 군주로 변모시키는 과정을 완료했다. 서기 620년에 황제 헤라클리우스가 제국의 공식 언어를 라틴어에서 그리스어로 변경한 후 라틴어 ''Imperator''를 그리스어 ''바실레우스''로 번역했다. 비잔티움 시대 황제들은 또한 "스스로 통치하는 자" 또는 "군주"를 의미하는 그리스어 "autokrator"를 사용했다.

일반적으로 비잔티움 제국의 황제 칭호는 9세기에 "황제"(basileus)에서 "로마 황제"(basileus tōn Rōmaiōn)으로, 10세기에 "로마 황제이자 독재관"(basileus kai autokratōr tōn Rōmaiōn)으로 진화했다.[5]

콘스탄티누스 1세 이후의 황제와 그들의 이교도 전임자들 사이의 중요한 차이점 중 하나는 카이사르파피즘이었다. 이 원칙은 콘스탄티누스 이후 모든 황제에 의해 고수되었지만, 서쪽에서 제국 권력이 실질적으로 종식된 후 서쪽의 주교들의 저항과 거부에 직면했다.

비잔티움 제국은 또한 국가를 효과적으로 통치한 세 명의 여성을 배출했다. 즉, 황후 이레네와 황후 조에, 그리고 테오도라이다.

“만왕의 왕”으로서의 황제는 왕권의 범위가 공동체나 부족, 씨족 연합을 넘어서는 제국과 결부되어 있으며, 국제 관계를 제국의 질서에 통합하는 관념과 불가분하다고 할 수 있다.[69] 중니시 하지의 학술 논문에 따르면, 임페리얼리즘(제국주의)은 19세기 말 무렵까지 “긍정적인 상징”이었다.

“왕”에 대해 황제는 여러 이민족을 포괄하는 보편적인 국가의 수장이다.[71] 황제는 원래 하나의 부족 · 민족의 수장으로서의 왕보다 상위의 보편적인 지배자로 여겨졌다.[72] 단, 한자의 “왕”이나 영어의 “king”(킹)이 帝王(제왕)·황제를 가리키는 경우도 있으며, 특히 앞의 “k”가 대문자인 “the King”(더 킹)은 유일신(God)·왕 중의 왕·황제 등을 가리키기도 한다.

유럽에서 황제의 개념은 고대 로마의 원수의 칭호 “임페라토르”(imperator) 및 “카이사르”(caesar)인 것처럼 고대 로마 제국의 원수 정치와의 연관성에 의해 생겨났다.[74] 중국에서는 진의 진시황부터 역대 천자의 존호로 사용되었다.[74] 진시황이 창시한 “황제”는 동아시아의 다른 지역으로 확대·계승되었고, 일본의 천황도 이러한 개념 확대의 계통에 속한다.[75]

여성 황제를 “여황”이나 “여제”라고 한다.[76] 황제, 천황의 배우자는 “황후”[78], “황비”[79]이다.

참고로 “만왕의 왕”(king of kings)이나 황제(emperor)는 유일신(야훼·예수 그리스도·알라))도 의미하며,[65][80] 일신교에서 유일신은 황제, “유일한 황제(sole emperor)” 등으로 여겨진다.

황제의 칭호는 황제권에서 파생되어 그 모방이나 칭호 도용으로도 사용되게 되었다.[72]

중국의 전설에 따르면 처음으로 중국(따라서 천하)를 지배한 것은 삼황이라고 여겨진다. '황(皇)'이라는 한자는 횃불을 닮은 부분과 발음을 나타내는 '왕(王)' 부분으로 구성되어 있으며, 원래는 '빛나다', '밝다'를 의미하는 단어를 표기한 것으로 생각된다.

그 다음으로 이어졌다고 여겨지는 것은 요·순 등을 포함하는 오제이다. 삼황과 오제는 신격화된 존재이면서 동시에 현세의 지배자로 여겨졌다. 은의 갑골문자에서는 '제(帝)'는 '부을제'나 '제정'과 같이 직계 선왕(을 신격화한 것)의 존칭으로 사용되었으며, 중국어 '제(帝)'는 어원적으로 '적(嫡)'의 파생어로 여겨진다. '제(帝)'라는 한자의 형태 유래에 대해서는 꽃받침(蒂)을 본뜬 것이라는 설, 제사에 사용하는 땔나무를 본뜬 것이라는 설 등이 있지만, 모두 불확실하며 정설은 없다.

오제 다음으로 '왕(王)'이 지배하는 하·은·주 왕조가 있었다.

주왕은 지상세계(즉 천하)를 다스리도록 천명을 받은 천자로 여겨졌다. 주의 분봉제하에서 제후는 영토(국)를 다스렸고, 최고위의 관직은 '공'이 주어졌다. 그러나 주왕조가 쇠퇴하자 남쪽의 초가 자국의 군주 칭호로 '왕(王)'을 사용하기 시작했고, 전국시대에 들어서면서 다른 예전 주왕조를 따랐던 제후들도 '왕(王)'이라는 칭호를 사용하게 되었다고 한다. 그러나 금문 자료에서는 서주 시대부터 낙왕(夨王)·풍왕(豊王)·빈왕(豳王) 등 주왕 이외에도 왕을 칭하는 존재가 있었던 것이 확인되었다.

기원전 323년에는 주왕이 천자임을 선포하고 다른 왕보다 우월한 존재임을 확인했고, 실질적인 최강자였던 제의 위왕은 '패왕'이라고 칭했다. 기원전 288년에는 진의 소양왕이 제의 민왕에게 다른 왕을 거느리고 있으므로 서로 '제(帝)'라고 칭하자고 제안하여, 일시적으로 '제(帝)'가 사용되기도 했다.

기원전 221년, 진(秦)이 중국의 통일 왕조가 되자, 왕이었던 영정(嬴政)은 중신들에게 “제호(帝號)를 의논하라”고 명령했다. 왕을 넘어서는 제호는 당시 법가(法家) 사이에서 널리 요구되었고, 『한비자(韓非子)』에서는 “오제(五帝)를 넘어 삼황(三皇)에 버금가는” 존재의 출현이 고대되었으며, 승상(丞相)이사(李斯)는 한비(韓非)와 동문이었고, 영정 또한 한비의 저서에 심취했던 시기가 있었다. 중신들은 진왕의 업적이 옛날 오제를 뛰어넘는 존재임을 이유로 삼황에 버금가는 존재로서 “진황(秦皇)”이라는 칭호를 제안했다. 그러나 이것은 받아들여지지 않았고, 영정은 “진(秦)”자를 취하여 “제(帝)”자를 붙인 “황제(皇帝)”라는 칭호를 스스로 고안했다. 아사노 유이치(浅野裕一)는 영정의 의도가 “제(帝)” 중 으뜸가는 존재로서의 옥호(帝王號)였던 것에 반해, 중신이 “황(皇)”으로 대우한 것을 되돌리기 위한 것이었다고 말한다. 이렇게 “황제”라는 칭호를 사용한 영정은 첫 번째 황제로서 ‘시황제(始皇帝)’라는 이름으로 불린다.

진(秦)에서 “황제”가 오제를 넘어서는 존재로 여겨진 것에는, 오제와 왕들이 봉건제(封建制)를 폐지하지 않았던 것에 반해, 진(秦)에서는 군현제(郡縣制)를 시행할 수 있었기 때문이라고 여겨진다.

“짐(朕)”이라는 말은 원래 널리 자칭의 말로 사용되었지만, 시황제는 “짐(朕)”을 황제 전용의 자칭으로 했다. 그 외에도 “제(制)”·“조(詔)” 등 황제 전용어도 제정했다.

일본에서는 고대부터의 군주였던 천황과 외국의 군주에 대한 칭호로서 황제가 사용되었다.

제정 로마의 최고 지배자가 된 가이우스 유리우스 카이사르 옥타비아누스(아우구스투스)는 후세에 첫 번째 "로마 황제"로 여겨진다. 하지만 그는 명목상의 공화정을 준수하는 입장이었으며, 막대한 권위와 권력을 장악했으면서도, 공화정 하의 로마에서는 전통적으로 부정적인 이미지를 가지고 있던 "왕"이라는 칭호를 채택하지 않고, 대신 공화정 시대부터 존재하던 관직과 권한을 모두 겸하는 형태를 취했다. 그 때문에 로마 황권은 많은 칭호를 갖게 되었다. 그중에서 특히 중요한 칭호가 "임페라토르", "카이사르", "아우구스투스" 세 가지이다.

'''임페라토르'''(imperatorla)는 영어의 "'''엠페러'''"(emperor영어), 프랑스어의 "'''앙프뢰르'''"(empereur프랑스어), 터키어의 "'''임파라토르'''"(imparatortu)의 어원이며, 황제와 번역되는 칭호처럼 인식되고 있지만, 그대로 적용할 수는 없다. 임페라토르의 어원인 '''임페리움'''(imperiumla)는 "명령권" 또는 "지배"를 의미하며, 왕정기에는 왕권의 일부였지만, 공화정기에는 군 지휘권을 의미했다. 임페라토르는 이 단어에서 유래하여 "명령자"를 의미한다. 따라서 장군을 가리키는 칭호 중 하나가 되었고, 개선식 때는 병사들이 장군에게 부르는 존칭으로 사용되었다. 따라서 공화정 시대에는 임페라토르가 동시에 여러 명 존재하기도 했다. 공화정 후기가 되면서 의미가 확대되어 로마의 지배권이나 지배 영역을 가리켜 임페리움이라고 하기도 했다. 이처럼 로마의 임페라토르와 임페리움은 반드시 군주제를 전제로 하지 않았으며, 어원은 같더라도 "제국의 지배자=황제"에 대해 사용할 것을 예정한 것도 아니었다. 이러한 특징은 로마 멸망 후에도 계승되어 황제가 없는 나라를 "제국"이라고 부르는 용법 등이 생겨나게 되었다.

'''카이사르'''(caesarla)도 또한 황제의 칭호 중 하나이며, 독일이나 러시아 등에서 사용된 칭호("'''카이저'''", "'''차르'''")의 어원이다. 카이사르는 원래 유리우스 씨족에 속하는 카이사르 가문의 가족 이름이다. 이 가문 출신인 가이우스 유리우스 카이사르가 종신 독재관이 되고, 그의 양자가 되어 카이사르 가문을 계승한 옥타비아누스(아우구스투스)에 의해 제정이 열렸기 때문에 황제를 나타내는 이름 중 하나가 되었다. 후대 디오클레티아누스 황제 시대에는 "부황제"를 의미하는 칭호가 되어 정규 군주 칭호가 되었다.

'''아우구스투스'''(augustusla)는 "존엄자"를 의미하며, 원래는 옥타비아누스에게 수여된 칭호이다. 권위적으로는 중요한 칭호이지만, 명령권이나 혈통과는 직접적인 관계가 없었다. 그러나 옥타비아누스가 이 칭호를 받은 기원전 27년1월 16일이 역사적으로 제정 시작일로 여겨지고, 이후 모든 후계자가 이 칭호를 갖게 되었으며, 임페라토르나 카이사르와 달리 로마 황제 이외에는 소지자가 없는 칭호이고, 디오클레티아누스 황제 시대에는 정규 황제 칭호가 된 점 등을 고려하여 로마 황제를 가리키는 가장 중요한 칭호로 인식되고 있다. 또한, 단순히 아우구스투스라고 하면 전술한 초대 로마 황제 아우구스투스를 가리킨다.

또한 로마의 황제 숭배나 제국주의는 당초 기독교나 만왕의 왕(유일신)에 대한 신앙과 대립했지만, 313년의 밀라노 칙령 등을 통해 황제 측과 기독교 측은 깊이 맺어지게 되었다.

동로마 제국(비잔티움 제국, 비잔틴 제국)에서 "황제"라는 칭호는 왕조의 교체는 있었지만, 1453년 동로마 제국이 멸망할 때까지 대대로 계승되었다. 동로마 제국에서는 7세기 이후 공용어가 라틴어에서 그리스어로 바뀌었다. "황제"를 나타내는 칭호로는, 원래 아케메네스 왕조·사산 왕조의 샤를 가리키는 그리스어인 "'''바실레우스'''()"(바실레이오스라고 표기하기도 한다. 고전 그리스어 읽기. 중세 그리스어 읽기는 바실레우스. 고대 그리스 시대에는 단순한 "왕"을 나타내는 단어였다)가 사용되었다(그 이전에는 라틴어의 "임페라토르", "카이사르", "아우구스투스"가 계속 사용되었다).

이는 7세기 황제 헤라클리우스가 628년에 사산 왕조 페르시아 제국을 굴복시키고 수도 콘스탄티노폴리스로 개선했을 때 "그리스도교도의 바실레우스"라고 자칭한 데 따른 것이다. 이 "바실레우스=샤"에는 "만왕의 왕"(페르시아어의 "샤한샤", 그리스어의 "바실레우스 바실레온")이라는 의미를 포함하고 있으며, 로마 제국의 황제이면서 동시에 "만왕의 왕"이라는 선언이었다.[95] 이로써 동로마 제국의 황제는 고대 로마 황제와 달리 "군주"로서의 의미가 강해졌고, 이것은 서유럽의 황제에게도 큰 영향을 주었다. 또한 기독교화의 진행에 따라 황제는 "하느님의 대리인"이라는 위치를 부여받아 종교적으로도 큰 권위를 가진 존재가 되었다.

하지만 한편으로는, 황위의 정통성은 "원로원·군대·시민의 추대"에 의해 보여진다는 고대 로마 이래의 원리도 남아 있었고(예를 들어 황제의 즉위식에서는 "군대가, 민중이, 원로원이 황위에 오르라고 요구하고 있다"는 환호가 있었다), 황위가 반드시 세습되는 것은 아니었다. 이러한 점에서 동서양의 문명이 융합된 동로마 제국의 특징을 볼 수 있다.

다른 황제의 칭호로는 "'''아우토크라토르'''()"(단독의 지배자, 전제군주를 의미하는 그리스어. 이미 6세기부터 임페라토르에 해당하는 칭호로 그리스어판 칙령에서 사용되었다), "''''''()"(존엄한 자. 라틴어의 아우구스투스에 해당) 등이 사용되었다.

서로마 제국이 멸망했을 때, 게르만족 용병 대장 오도아케르가 서로마 황제의 지위를 동로마 황제 제논에게 반환했기 때문에 서로마 제국의 멸망 후에는 명목상 동로마 황제가 로마 제국 전토의 황제였다. 이러한 경위 때문인지, 한때 이탈리아나 이베리아 반도의 일부에 이르렀던 동로마 제국의 세력이 후퇴한 후에도, 유일한 정통 로마 황제로서 단순히 "'''로마인의 황제(로마 황제)'''"라고 자칭하고, "동로마 황제"라는 호칭은 사용하지 않았다.

또한, 후에 프랑크 왕 카롤루스나 불가리아 왕 시메온, 독일(신성 로마 제국)의 왕들이 "로마 황제"를 자칭했을 때, 동로마 황제는 그들을 "황제"로는 인정하지만 "로마인의 황제(로마 황제)"로는 인정하지 않는 입장을 취하고, 어디까지나 자신만이 유일한 로마 황제라고 주장했다.

이 외에도 동로마 제국을 일시적으로 멸망시킨 제4차 십자군이 건국한 라틴 제국이나, 그로 인해 망명한 동로마의 황족들이 세운 니케아 제국·에피로스 데스포타국·트라브존 제국의 군주도 동로마의 정통 후계자임을 보이기 위해 "황제"를 칭했다(에피로스는 일시적이었다).

망명 정권 니케아 제국은 1261년에 라틴 제국을 멸망시키고, 미카엘 8세 팔라이올로고스가 콘스탄티노폴리스에서 다시 황제에 즉위하여 동로마 제국의 부흥을 이룩했다. 동로마에서 황제권은 이후에도 계승되었지만, 국력은 약해지고, 15세기에는 제국은 수도 콘스탄티노폴리스와 몇 안 되는 속령에 갇히게 되었다. 1453년, 오스만 제국에 의해 콘스탄티노폴리스가 함락되었고, 마지막 황제 콘스탄티누스 11세 팔라이올로고스는 전사했으며, 여기서 아우구스투스 이래 약 1500년 동안 계승되어 온 "로마 황제"의 정통은 소멸했다(오스만 황제 중에는 로마 황제의 계승자로서 "룸 카이세리"(로마 황제)를 자칭한 자도 있지만, 일시적인 것으로 끝났다).

476년 서로마 제국이 멸망한 후 서유럽에 대해서는, 앞서 언급했듯이 동로마 제국의 수도 콘스탄티노폴리스에 있는 황제가 전 로마 제국의 황제로서 종주권을 주장했고, 6세기 동로마 황제 유스티니아누스 1세 시대에는 이탈리아와 이베리아 반도 일부를 동로마 제국이 정복했다.

이 때문에 서유럽 여러 국가와 로마 교황은 콘스탄티노폴리스에 있는 황제의 종주권을 인정하고 그의 신하가 될 수밖에 없었다(유럽에서 왕이 황제보다 낮은 신분이라는 인식은 이때 생겨났다). 게르만족에게 전파를 진행하여 로마 교회의 세력을 확장한, "대교황"이라 불린 6세기 말의 그레고리우스 1세조차 마찬가지였다. 실제로 7세기 교황 마르티누스 1세처럼 교리에 대한 대립으로 동로마 황제 콘스탄스 2세에게 체포되어 유배당한 사람도 있었다.

그러나 7세기 이후 동로마 제국은 이슬람 제국과 불가리아 제국 등의 공격을 받아 약화되었기 때문에 이탈리아에서의 패권을 유지할 수 없었고, 로마 교회와는 성상 파괴 논쟁과 같은 교리 문제와 교회의 수장을 둘러싼 로마와 콘스탄티노폴리스의 다툼 등으로 대립이 심화되었다. 이 때문에 로마 교회는 동로마 제국을 대신할 새로운 후원자를 필요로 하게 되었다.

797년, 동로마 제국에서 황제 콘스탄티노스 6세의 어머니 아이린이 콘스탄티노스를 폐위하고 스스로 여제로 즉위하는 사건이 발생했다. 이를 계기로 로마 교황 레오 3세는 "콘스탄티노스의 폐위로 정통 로마 황제는 단절되었다"고 주장하며 800년 국력이 급성장한 프랑크 왕국의 왕 카를에게 "로마 제국을 통치하는 황제"의 칭호를 부여했다. 이것이 샤를마뉴이다. 단, 샤를마뉴는 자신의 황제 자리에 만족하지 않고 (그때까지 교황으로부터 황제의 자리가 주어지는 전례는 없었다), 동로마 제국으로부터 자신의 황제 자리를 승인받기 위한 노력을 끈기 있게 전개했다(5세기 서로마 제국 멸망 이전에는 동서 황제가 즉위 시 서로 승인했다). 그 결과 812년에 동로마는 카를을 황제(단, "로마인의 황제(로마 황제)"는 아님)로 인정했다.

이후 서유럽의 황제는 서로마 황제의 계승자이자 기독교의 수호자라는 의미를 지니게 된다. 또한 원래 로마 황제는 "원로원·시민·군대"에 의해 선출되는 것이었지만 (동로마 제국에서는 끝까지 그 명분이 지켜졌다), 샤를마뉴의 대관식 경위는 로마 교황이 황제의 임명권을 주장하는 근거가 되었다.

카롤루스 대제 이후 프랑크 왕들의 제위 계승은 1세기 남짓 만에 단절되었지만, 962년에 동프랑크 왕 오토 1세는 로마 교황 요한 12세로부터 황제의 관과 칭호를 받았다. 여기서 부활한 제국은 대공위 시대를 거쳐 소위 신성 로마 제국이 된다(다만, 실제 칭호는 “황제”나 “존엄한 황제” 등이었지 “신성 로마 황제”라고 칭한 적은 없다). 이후 황제의 칭호를 받으려면 로마 교황의 승인을 얻어야 했고, 그 이전의 제국 군주는 로마 왕이라 불렸다. 시대가 지남에 따라 제국은 제후들의 느슨한 연합체로 변화했고, 황제의 권력도 약해졌다.

1356년에 카를 4세는 금인칙서를 발포하여 선제후가 로마 왕, 나아가 황제를 선출하게 되어 로마 교황의 간섭을 받지 않게 되었다. 1438년에 합스부르크 가의 알브레히트 2세가 선출된 이후로는, 여황제 마리아 테레지아의 예외를 제외하고 합스부르크 가문이 황제 자리를 독점하게 되었고, 황제는 제국의 최고 권력자 제후인 오스트리아 대공인 합스부르크 가문이 갖는 명예 칭호에 가까운 존재가 되었다. 특히 30년 전쟁 이후로는 각 제후령이 거의 독립 국가와 다름없게 되었고, 황제는 명목상의 존재에 불과하게 되었다. 이 무렵에는 “독일인의 제국” 또는 단순히 “제국”이라고 부르는 경우가 많았다. 황제도 로마 황제가 아닌 독일 황제라고 칭하게 된다. 1806년, 프란츠 2세가 제국의 해산을 선언하면서 신성 로마 제국은 명실상부로 멸망했다.

이 지역의 황제 개념은 동로마 제국을 거쳐 로마 제국의 그것을 계승한 것이다.

2. 3. 호칭

皇帝|황제중국어를 부르는 다양한 호칭은 각 문화권의 역사와 전통을 반영한다.- '''천자''': 중국에서 황제를 지칭하는 말로, '하늘의 아들'이라는 의미를 지닌다.[5]

- '''천황''': 일본에서 황제를 지칭하는 말이다.

- '''카이저''': 프로이센 등 독일 계열 국가에서 황제를 지칭하는 말로, 율리우스 카이사르의 이름에서 유래했다.[5]

- '''차르''': 러시아에서 황제를 지칭하는 말로, 역시 율리우스 카이사르의 이름에서 유래했다.[5]

- '''칸''': 몽골 등 유목 민족 사회에서 군주를 지칭하는 칭호이다.

로마 제국에서는 황제를 지칭하는 다양한 칭호가 사용되었다.

- '''임페라토르''': 원래 '사령관'을 의미하는 말이었으나, 아우구스투스 이후 황제를 지칭하는 칭호로 굳어졌다.[5] 영어의 'Emperor', 프랑스어의 'Empereur' 등은 이 칭호에서 유래했다.

- '''카이사르''': 율리우스 카이사르의 이름에서 유래한 칭호로, 초기에는 황제의 가문명을 의미했으나, 점차 황제 자체를 의미하는 칭호로 사용되었다.[5]

- '''아우구스투스''': '존엄한 자'라는 의미의 존칭으로, 아우구스투스 이후 황제의 공식 칭호 중 하나가 되었다.[5]

동로마 제국에서는 그리스어 칭호인 '''바실레우스'''와 '''아우토크라토르'''가 황제를 지칭하는 말로 사용되었다.[5] 바실레우스는 원래 '왕'을 의미하는 말이었으나, 동로마 제국에서는 황제를 지칭하는 말로 사용되었고, 아우토크라토르는 '스스로 통치하는 자'라는 의미로, 황제의 절대 권력을 상징했다.

이슬람 세계에서는 칼리프(신도 대표), 술탄, 샤(파디샤) 등의 칭호가 황제에 해당하며, 오스만 제국에서는 파디샤(황제)와 룸 카이세리(로마 황제)라는 칭호도 사용되었다.[96]

일본에서는 고대부터 천황을 사용했고, 외국의 군주에게는 皇帝|황제중국어라는 칭호를 사용했다. 에도 시대에는 도쿠가와 쇼군을 '속세의 황제', 천황을 '성직의 황제'로 구분하기도 했다. 메이지 유신 이후에는 외교 문서에서 '皇帝|황제일본어' 칭호를 사용하기도 했으나, 구황실전범 제정 이후 '천황'으로 통일되었다.

대한제국은 1897년부터 1910년까지 고종이 황제를 칭하면서 皇帝|황제중국어 칭호를 사용했다.

3. 황제 목록

;종합적·일반적 용어

;개별적·국가적 용어

콘스탄티노플이 함락된 후, 니케아 제국, 트라페존트 제국, 에피로스 데스포타트에서 각각 황제를 자칭하며 제국 계승권을 주장했다.[6] 1248년 에피로스는 니케아 황제를 인정했고, 니케아는 1261년 콘스탄티노플을 탈환했다. 트라페존트 황제는 1281년 콘스탄티노플에 복종을 선언했지만,[6] 이후에도 황제를 자칭하며 관례를 무시하는 경우가 많았다.

3. 1. 동아시아

동아시아에서 황제나 독립국의 왕의 2인칭 경칭은 폐하(陛下)이다. 이는 “높이 우러러 볼 사람이기에 뜰에서 층계 위로 우러러 뵌다.”라는 뜻이다.[130] 제후(諸侯)의 2인칭 경칭은 전하(殿下)로 “계단 아래 뜰에서 우러러 뵌다.”라는 뜻이다. 중세 한국어에서도 ''라 하여[131] 폐하와 전하의 뜻이 ''로 같다. 다만 그 품격에서 폐하가 전하보다 높았다. 태상황, 태황태후, 황태후 등은 황제를 폐하라 부르지 않는 대신 황상(皇上), 성상(聖上) 등으로 불렀다. 황제의 1인칭은 짐(朕)으로, 본래 일반 1인칭이었으나 시황제가 황제만이 쓸 수 있는 1인칭으로 바꾸었다.황제는 동아시아의 황제 칭호이다. 황제는 중국어로는 ''황제(Huángdì)'', 한국어로는 ''황제(Hwangje)'', 베트남어로는 ''황제(Hoàng đế)'', 일본어로는 ''황제(Kōtei)''라고 하지만, 이들은 모두 중국어 한자 皇帝의 각각의 발음일 뿐이다. 그러나 일본에서는 황제를 특별한 칭호인 천황(天皇)(天皇|텐노일본어)이라고 부른다.

중국과 일본의 통치자들은 서구에서 항상 황제로 받아들여졌고, 그렇게 불렸다. 다른 동아시아 군주들의 칭호에 대한 주장은 외교적 목적으로 받아들여졌을 수 있지만, 더 일반적인 맥락에서는 반드시 사용된 것은 아니었다.

3. 1. 1. 중국

동양의 초대 황제는 진 시황제에게서 시작되었다. 기존 중국에서 군주의 호칭은 왕이었다. 주나라의 천자만이 왕의 직위를 가졌고, 주변 제후들은 오등작에 따라 차등되는 호칭을 부여받았다. 그러나 춘추 전국 시대를 거치면서 주나라 천자의 권위는 바닥에 떨어졌고 점차 왕을 칭하는 나라가 늘어나 모든 국가들이 왕을 칭하기에 이르렀다. 다시 중국을 통일한 진의 시황제는 왕과 차별화되는 칭호를 원했고, 삼황오제에서 각기 황과 제를 따와 황제라는 칭호를 만들었다.[126] 황제의 아들은 왕이나 친왕으로 봉해졌다. 제(帝)는 본래 제정일치(祭政一致) 사회였던 상나라에서 조상신을 일컫는 호칭이었으나[127] 시황제가 황제라는 칭호를 만든 이후 황제의 약어로 사용되었다.

기원전 221년 진 시황제가 황제의 칭호와 각종 용어를 정립한 이래 중국의 역대 왕조들은 자국의 국가원수를 황제라 하였다. 이는 한족이 건국한 왕조뿐만 아니라 몽골과 만주에서 생활하던 여러 기마민족(騎馬民族)이 세운 요나라·금나라·원나라·청나라 등도 마찬가지였다. 이들은 기존에 칸(Khan) 등의 고유한 칭호를 사용하였지만, 중국을 넘볼 정도로 강력해지면 여지없이 칭제건원하여 중국식 황제의 칭호를 채용하였다. 그러다가 1912년 청나라가 멸망하면서 폐지되었다. 1934년 만주국에서 허수아비지만 잠시 부활하기도 하였으나 1945년 만주국도 멸망하면서 완전히 없어졌다.

이와는 별도로 당나라의 고종은 황제 칭호 대신에 ‘천황(天皇)’이라는 칭호를 쓰기도 하였다.[132]

중국은 황제 휘하에 왕으로 태수를 두었는데 이는 일반인 국가 지도자를 의미하며 황족이 국가 지도자가 되면 왕으로 책봉하는 대신 국상(國相)이라는 총리를 두었다.

동아시아에서 "황제"라는 칭호를 처음 사용한 것은 중국 지역의 국가인 진(秦)이었으며, 이후 20세기에 이르기까지 많은 왕조의 군주가 황제를 자칭했다. 황제는 중화의 역사·사상과 밀접하게 관련되어 있다. 중국의 전설에 따르면 처음으로 중국(천하)를 지배한 것은 삼황이라고 여겨진다. '황(皇)'이라는 한자는 횃불을 닮은 부분과 발음을 나타내는 '왕(王)' 부분으로 구성되어 있으며, 원래는 '빛나다', '밝다'를 의미하는 단어를 표기한 것으로 생각된다. 『설문해자』에서는 '자(自)'와 '왕(王)'으로 이루어졌다고 해석되지만, 이는 후세의 변화를 거친 자형에 기반한 잘못된 분석이며, 갑골문이나 금문의 형태를 보면 알 수 있듯이 '자(自)'와는 관계가 없다. 이 글자를 황제의 '황(皇)'에 사용하는 것은 가차에 의한 것이다.

그다음으로 이어졌다고 여겨지는 것은 요·순 등을 포함하는 오제이다. 삼황과 오제는 신격화된 존재이면서 동시에 현세의 지배자로 여겨졌다. 은의 갑골문자에서는 '제(帝)'는 '부을제'나 '제정'과 같이 직계 선왕(을 신격화한 것)의 존칭으로 사용되었으며, 중국어 '제(帝)'는 어원적으로 '적(嫡)'의 파생어로 여겨진다. '제(帝)'라는 한자의 형태 유래에 대해서는 꽃받침(蒂)을 본뜬 것이라는 설, 제사에 사용하는 땔나무를 본뜬 것이라는 설 등이 있지만, 모두 불확실하며 정설은 없다.

오제 다음으로 '왕(王)'이 지배하는 하·은·주 왕조가 있었다. 주왕은 지상세계(천하)를 다스리도록 천명을 받은 천자로 여겨졌다. 주의 분봉제하에서 제후는 영토(국)를 다스렸고, 최고위의 관직은 '공'이 주어졌다. 그러나 주왕조가 쇠퇴하자 남쪽의 초가 자국의 군주 칭호로 '왕(王)'을 사용하기 시작했고, 전국시대에 들어서면서 다른 예전 주왕조를 따랐던 제후들도 '왕(王)'이라는 칭호를 사용하게 되었다고 한다. 그러나 금문 자료에서는 서주 시대부터 낙왕(夨王)·풍왕(豊王)·빈왕(豳王) 등 주왕 이외에도 왕을 칭하는 존재가 있었던 것이 확인되었다.

기원전 323년에는 주왕이 천자임을 선포하고 다른 왕보다 우월한 존재임을 확인했고, 실질적인 최강자였던 제의 위왕은 '패왕'이라고 칭했다. 기원전 288년에는 진의 소양왕이 제의 민왕에게 다른 왕을 거느리고 있으므로 서로 '제(帝)'라고 칭하자고 제안하여, 일시적으로 '제(帝)'가 사용되기도 했다.

기원전 221년, 진(秦)이 중국의 통일 왕조가 되자, 왕이었던 영정(嬴政)은 중신들에게 “제호(帝號)를 의논하라”고 명령했다. 왕을 넘어서는 제호는 당시 법가(法家) 사이에서 널리 요구되었고, 『한비자(韓非子)』에서는 “오제(五帝)를 넘어 삼황(三皇)에 버금가는” 존재의 출현이 고대되었으며, 승상(丞相)이사(李斯)는 한비(韓非)와 동문이었고, 영정 또한 한비의 저서에 심취했던 시기가 있었다. 중신들은 진왕의 업적이 옛날 오제를 뛰어넘는 존재임을 이유로 삼황에 버금가는 존재로서 “진황(秦皇)”이라는 칭호를 제안했다. 그러나 이것은 받아들여지지 않았고, 영정은 “진(秦)”자를 취하여 “제(帝)”자를 붙인 “황제(皇帝)”라는 칭호를 스스로 고안했다. 아사노 유이치(浅野裕一)는 영정의 의도가 “제(帝)” 중 으뜸가는 존재로서의 옥호(帝王號)였던 것에 반해, 중신이 “황(皇)”으로 대우한 것을 되돌리기 위한 것이었다고 말한다. 이렇게 “황제”라는 칭호를 사용한 영정은 첫 번째 황제로서 ‘시황제(始皇帝)’라는 이름으로 불린다.

진(秦)에서 “황제”가 오제를 넘어서는 존재로 여겨진 것에는, 오제와 왕들이 봉건제(封建制)를 폐지하지 않았던 것에 반해, 진(秦)에서는 군현제(郡縣制)를 시행할 수 있었기 때문이라고 여겨진다.

“짐(朕)”이라는 말은 원래 널리 자칭의 말로 사용되었지만, 시황제는 “짐(朕)”을 황제 전용의 자칭으로 했다. 그 외에도 “제(制)”·“조(詔)” 등 황제 전용어도 제정했다. 시황제는 자신을 시작으로 2세 황제, 3세 황제로 이어갈 의도였으나, 반란이 잇따라 진(秦)의 황제는 2대 15년 만에 막을 내렸다. 시황제로부터 세 번째인 자영은 시황제 사후 반란으로 인해 중국 전토를 지배하지 못했기에 단순히 "왕"이라 칭했다. 진(秦) 말기와 초한전쟁기의 많은 군웅들은 각지에서 "왕"을 칭했다. 전국시대 초왕의 후예인 의제는 제후들의 맹주로 여겨졌고, 진(秦)의 멸망 후에는 "의제"라 불렸다. 반면 최대 실력자였던 항우는 "서초의 패왕"이라 칭했다고 전해진다.

기원전 202년, 초한전쟁에서 항우를 물리친 한왕 유방은 신하들로부터 "황제"로 칭하라는 헌의를 받았다. 유방은 "제(帝)는 현자의 칭호이다"라며 여러 차례 사양하는 모습을 보인 후, 한의 "황제"에 즉위했다. 하지만 한나라에서는 제후왕을 각지에 봉하는 분봉제가 채택되어, 오제를 넘어서는 존재로서의 황제호는 아니었다. 아사노 유이치(浅野裕一)는 한나라 황제가 삼황오제를 비롯한 제왕을 초월한 존재가 아니라 계승자로 여겨졌다고 말한다. 또한 유방은 일족과 공신들을 "왕"으로 봉하여 각지에 배치했다. 이로써 황제가 왕을 봉하는 구도가 성립했다. 또한 "제(帝)"는 "황제"의 약칭으로 널리 쓰이게 되었다. 이후 역대 중국의 통치자들은 "황제"를 자칭하게 되었다.

전국시대 중기 이후부터 하늘의 대리인인 "천자"는 제후들을 이끄는 존재로 여겨졌고, 진(秦)나라 시대에는 별로 사용되지 않았으나 한나라에 이르러 활발하게 사용되기 시작했다. 문제는 천인상관설을 강조함으로써 황제가 하늘의 대리인이며 "천자"임을 강조했다. 중화사상에서는 근대적인 국경 개념이 없었고, 주변 국가의 군주들도 "천자"인 황제에게 복종해야 하는 존재로 여겨졌다. 주변 국가와의 교류는 주변 국가의 군주가 황제의 덕을 사모하여 사절을 보내고, 황제가 그것을 인정하여 그 군주를 왕으로 책봉하는 형태를 취했다. 따라서 황제가 다스리는 국가라는 의미의 "제국"이라는 개념은 존재하지 않았다.

당나라 시대에는 고종이 황후 무측천의 영향으로 "천황대제"라는 별칭을 사용한 적도 있었지만, 황제호는 마지막 왕조인 청나라까지 계속 사용되었다.

삼국 시대에는 중원을 지배한 위뿐만 아니라 오·촉의 군주도 각각 황제를 자칭했고, 오호십육국 시대나 오대십국 시대 등 중앙 왕조의 힘이 약해진 시대에는 주변 세력의 군주들도 황제를 칭하게 되었다. 남북조 시대에는 두 명 이상의 황제가 동시에 존재했다.

군사력이 열세였던 북송의 황제는 북방의 이민족 왕조인 요·금의 군주를 황제로 인정하면서 스스로를 상위(숙부와 조카의 관계, 형과 아우의 관계 등으로 표현되었다)에 위치시켜 간신히 체면을 유지해야 했고, 중국 군주가 지상 유일의 황제라는 동아시아의 이념을 스스로 뒤엎었다. 금과 남송에 이르러서는 남송의 황제가 더 하위에 위치하게 되었다.

3. 1. 2. 한국

고구려와 신라는 독자적인 연호를 사용한 시기가 있었고, 김춘추에게 태종(太宗)이라는 묘호(廟號)를 올리기도 하였다. 발해는 기록에서 황상, 황후(皇后) 등의 용어를 사용하고 독자적인 연호를 사용했지만, 묘호를 올리거나 황제를 칭하지는 않았다.[133]고려는 묘호를 올렸고, 태조와 광종 때 약 20년간 독자적인 연호를 사용했다.[134] 수도 개경을 황도(皇都)라 칭하고,[135] 원구단에서 하늘에 제사를 지냈으며,[136] 황제라고 부른 기록들이 있다.[137] 이처럼 고려는 대외적으로 중국에 칭신하면서도, 대내적으로는 황제국 체제를 지향했다.[138] 그러나 공식 직함은 황제가 아니었던 것으로 보이며,[139] 왕태후, 왕후, 왕태자라는 말을 더 많이 사용했고[140] 시호도 대왕(大王)으로 올렸다. 광종 또한 독자적인 연호를 사용한 시기는 7년 정도였고, 송나라의 연호를 사용하면서[141] 스스로 황제라는 표현을 쓰지 않았다.[142]

원나라의 부마국이 된 충렬왕 이후, 관제와 왕실 호칭은 제후국의 규격으로 격하되었으며, 조선 시대에도 이를 계승하였다. 하지만, 조종(祖宗)의 묘호를 회복하고 왕과 왕비 사후에 대왕과 왕후(后)의 존호(尊號)를 올렸다. 1894년 청나라의 연호를 폐지하고, 군주를 대군주폐하(大君主陛下)로 격상해 불렀다.[143]

1897년 고종은 광무(光武)로 연호를 바꾸고 원구단에서 한국의 황제에 즉위하여 대한제국을 선포하였다. 그러나 내실 부족으로 열강의 내정간섭이 심화되었고, 1910년 일본 제국과의 한일 합병으로 제정이 폐지되었다.

고구려(기원전 37년 ~ 서기 668년)의 일부 지배자들은 “태왕”(太王|태왕한국어)이라는 칭호를 사용했는데, 이는 "가장 위대한 왕"을 의미한다. 신라(기원전 57년 ~ 서기 935년)의 법흥왕과 진흥왕도 태왕 칭호를 사용했다.

발해(698년 ~ 926년) 지배자들은 내부적으로 “성왕”(聖王|성왕한국어)이라고 불렀다.[57]

고려(918년 ~ 1392년) 지배자들은 황제와 “해동천자”(海東天子|해동천자한국어)라는 칭호를 사용했다. 고려의 황제 제도는 1270년 몽골 제국에 항복하면서 종식되었다.[58]

1897년 조선의 국왕 고종은 대한제국(1897년 ~ 1910년)을 건국하고 대한제국 황제가 되었다. 고종은 "광무"(光武|광무한국어)라는 연호를 선포했는데, 이는 "밝고 무예가 뛰어난"이라는 의미이다. 대한제국은 1910년 일본 제국에 병합될 때까지 존속했다.

3. 1. 3. 일본

일본은 야마토 시대부터 대왕(大王)이라는 칭호를 사용했고, 대략 7세기에 천황(天皇|텐노일본어)으로 개칭하였다.[144] 무로마치 시대에는 쇼군이 일본국왕으로 책봉받기도 하였다.[145] 메이지 유신 이후 왕정복고가 이루어지면서 막부가 폐지되고 천황 중심의 근대적 독일식 내각제를 채택하였다. 제2차 세계 대전에서 패전한 후에도 천황제는 존속하였고, 현재 제호(帝號)를 유지하며 국제적으로 'Emperor(황제)'가 통용 표기되는 유일한 나라이다.[146] 일본에서 천황은 왕에 해당되는 다이묘를 휘하에 두었다.와 에 따르면, 가장 오래된 천황은 짐무 천황으로, 하늘에서 내려온 (덴손 고린) 아마테라스의 손자인 니니기의 후손이라고 전해진다. 의 기록에 따르면, 천황들은 2,600년 이상 끊임없이 이어져 내려온 직계 남성 계보를 가지고 있다.[51]

고대 일본에서 통치자의 초기 칭호는 야마토 오오키미(大和大王/大君, Yamato ōkimi, 야마토의 대왕), 와오/와코쿠오(倭王/倭国王, Waō/Wakokuō, 외부에서 사용된 와의 왕), 또는 아메노시타 시로시메스 오오키미(治天下大王, Amenoshita shiroshimesu ōkimi, 하늘 아래 모든 것을 다스리는 대왕, 내부적으로 사용됨)였다.

607년, 스이코 천황은 중국에 외교 문서를 보냈는데, 거기에는 "떠오르는 태양의 땅(日出處天子)의 천황이 지는 태양의 땅(日沒處天子)의 천황에게 문서를 보낸다"라고 적혀 있었고, 외부적으로 천황이라는 칭호를 사용하기 시작했다.[52] 7세기 초부터 天皇(스메라노 미코토(すめらのみこと), 신성한 명령 또는 텐노(天皇), 천황으로 읽히며, 후자는 다른 모든 별이 회전하는 북극성을 가리키는 당나라 용어에서 유래)라는 단어가 사용되기 시작했다. 이 용어의 가장 초기 사용 예는 1998년 나라현 아스카무라에서 발굴된 목간(木簡, mokkan)에서 발견되었다. 이 목간은 덴무 천황과 지토 천황의 치세로 거슬러 올라간다.[53] '텐노'라는 읽기는 현재까지 일본 통치자의 표준 칭호가 되었다. 미카도(帝, mikado, 천황)라는 용어도 문헌에서 발견된다.

일본어에서 '텐노'는 일본의 군주에게만 국한되며, '코테이'(皇帝, kōtei)는 일반적으로 외국의 황제에게 사용된다. 역사적으로, 상황은 종종 어린 천황에 대한 실질적인 섭정으로 권력을 유지했다. 오랫동안, 쇼군(형식적으로는 황실의 군사 독재자였지만 세습되었다)이나 섭정이 실질적인 정치 권력을 행사했다. 사실, 일본 역사의 상당 부분에서 천황은 명목상의 지도자에 불과했다. 메이지 유신은 메이지 천황 치하에서 실질적인 권한과 정치 체제를 회복시켰다.[54] 마지막 쇼군인 도쿠가와 요시노부는 1868년에 사임했다.

제2차 세계 대전 이후, 신성에 대한 모든 주장은 철회되었다(인간 선언 참조). 국회는 왕실의 모든 특권을 획득하여 후자를 의례적인 역할로 되돌렸다.[55] 1979년, 짧은 기간 동안 존재했던 중앙 아프리카 제국(1976~1979) 이후, 쇼와 천황은 천황이라는 칭호를 가진 세계 유일의 군주였다.

21세기 초 현재, 일본의 계승법은 여성이 옥좌에 오르는 것을 금지하고 있다. 당시 황태자인 나루히토의 첫째 아이로 딸인 아이코 내친왕이 태어나자, 일본은 그 규칙을 폐지하는 것을 고려했다. 그러나 아키시노 친왕비 기코가 세 번째 아이를 임신했다는 발표 직후, 당시 총리였던 고이즈미 준이치로는 황실전범을 변경하려는 제안을 보류했다. 2007년 1월 3일, 아이가 아들로 밝혀지자, 총리였던 아베 신조는 그 제안을 철회할 것이라고 발표했다.[56]

나루히토 천황은 일본의 전통적인 계승 순서에 따르면 126번째 군주이다. 계승 순위 2위와 3위는 아키시노노미야 후미히토 친왕과 히사히토 친왕이다. 역사적으로 일본에는 여성 황제 8명이 있었는데, 그들은 남성과 같은 텐노(天皇)라는 성별을 구분하지 않는 칭호를 사용했고, 여성 배우자 칭호인 코고(皇后, kōgō) 또는 추구(中宮, chūgū)를 사용하지 않았다. 일본 황실 계승 논쟁에 대한 논의가 계속되고 있다.

현행 일본 법률은 여성의 계승을 금지하고 있지만, 모든 일본 천황은 신토 종교의 태양의 여신인 아마테라스를 조상으로 여긴다고 주장한다. 따라서 천황은 신토 종교의 최고 권위자로 여겨지며, 그의 의무 중 하나는 일본 국민을 위해 신토 의식을 거행하는 것이다.

3. 1. 4. 베트남

대월(40~43, 544~602, 938~1407, 1427~1945)은 대외적으로는 중국의 책봉을 받아 황제 칭호를 쓰지 않았지만, 대내적으로는 '황제'를 칭하고 독자적인 묘호와 연호를 사용하였다. 베트남에서 처음으로 황제(Hoàng Đếvi) 칭호를 사용한 통치자는 서리 왕조의 창시자 이남제(Lý Nam Đế)로, 서기 544년이었다.[61]독립 국가 대월의 첫 통치자인 응오꾸옌은 '왕'(Vương)이라는 칭호를 사용했다. 그러나 응오꾸옌 사후, 나라는 12명장의 난으로 알려진 내전에 20년 넘게 휩싸였다. 결국 딘보린(Đinh Bộ Lĩnh)이 모든 군벌들을 물리치고 나라를 통일한 후, 968년 대월의 황제(Hoàng Đếvi) 칭호를 사용한 최초의 통치자가 되었다. 이후 베트남의 후대 통치자들은 1806년까지 이 황제 칭호를 계속 사용했지만, 이후 100년간 사용되지 않았다.[61]

딘보린 이전에도 이비(Lý Bí)와 마이툭론(Mai Thúc Loan)이 '제'(帝, Đế, 황제)라는 칭호를 사용했지만, 그들의 통치는 단명했다.

베트남 황제들은 중국 황제들처럼 자신의 조상이 이전 왕조의 영주나 영향력 있는 인물이었을 경우 그들에게도 이 칭호를 부여했다. 이러한 관행은 베트남이 20세기까지 중국과 동등한 국가로 여겼다는 많은 증거 중 하나였다.[62]

1802년 새롭게 건국된 응우옌 왕조는 중국 가경제에게 봉작을 요청하여 '국왕'(Quốc Vương)이라는 칭호와 '대월'(Đại Việt) 대신 '베트남'(Việt Nam)이라는 국호를 받았다. 불필요한 무력 충돌을 피하기 위해 베트남 통치자들은 외교 관계에서 이를 수용하고 국내에서는 황제 칭호만 사용했다. 그러나 베트남 통치자들은 중국과의 종속 관계를 결코 인정하지 않았고, 중국 황제에게 조공을 바치러 중국 궁정에 온 적이 없었다(종속 관계 수용의 표시). 중국은 역사를 통틀어 베트남에 여러 차례 전쟁을 일으켰고, 매번 실패한 후 조공 관계에 만족했다. 쿠빌라이 칸이 이끄는 원나라는 베트남을 종속시키기 위해 세 차례 전쟁을 일으켰지만, 연이은 실패 후 쿠빌라이 칸의 후계자 템무르 칸은 결국 베트남과 조공 관계를 맺었다. 베트남은 19세기까지 3년에 한 번(일부 중단 기간 있음) 중국에 조공 사절단을 파견했지만, 청불전쟁 이후 프랑스가 북부 베트남을 장악하면서 중국의 지배가 끝났다.[63]

19세기 이후부터는 대놓고 황제를 칭했고, 최후의 왕조인 응우옌 왕조는 프랑스령 인도차이나에 편입되어 식민지가 되었어도 명목상 황실은 유지하다가 1945년 완전히 막을 내렸다. 베트남 마지막 왕조의 황제들은 프랑스가 베트남을 정복할 때까지 이 칭호를 유지했다. 그러나 황제는 꼭두각시에 불과했으며, 프랑스는 프랑스에 더 유리한 인물로 쉽게 교체할 수 있었다. 일본이 프랑스로부터 베트남을 빼앗았고, 추축국이 점령한 베트남은 1945년 3월 일본에 의해 베트남 제국으로 선포되었다. 황제의 계보는 전쟁 후 폐위된 바오다이로 끝났지만, 그는 나중에 1949년부터 1955년까지 남베트남의 국가원수를 역임했다.[64]

3. 2. 남아시아

고대 인도에서는 황제를 의미하는 다양한 칭호가 사용되었다. 산스크리트어 칭호에는 삼라트, 차크라바르티, 삼라트 차크라바르틴, 마하라자디라자, 에카라트 등이 있다. 삼라트는 왕중왕을 뜻하며, 주권 통치자이자 봉건 군주임을 의미한다. 차크라바르티는 전륜성왕으로 번역되며, 전 인도 아대륙 또는 남아시아를 다스리는 통치자를 의미한다. 삼라트 차크라바르틴은 삼라트와 차크라바르티가 결합된 단어로, 후기 베다 시대에는 삼라트가 아슈바메다를 수행한 후에만 이 칭호를 사용할 수 있었다.마우리아 제국의 찬드라굽타 마우리아는 통일된 인도 아대륙의 첫 번째 황제로 여겨진다.[42] 그의 손자인 아소카는 가장 유명한 인도의 황제 중 한 명이다. 굽타, 비자야나가라, 카카티야, 호이살라, 촐라 등 여러 인도 왕조들이 제국으로 간주된다.

무굴 제국과 같은 이슬람 왕조들은 파디샤(또는 바드샤)라는 칭호를 사용했다. 마라타 제국의 황제는 차트라파티라고 불렸다.

영국 식민지 시기, 영국 군주는 인도를 통치하면서 "카이사르-이-힌드"(인도 황제)라는 칭호를 추가로 사용했다.

3. 3. 서아시아

콘스탄티노플이 함락된 후, 니케아 제국의 라스카리스 왕조, 트라페존트 제국의 콤네누스 왕조, 에피로스 데스포타트의 두카스 왕조가 각각 황제를 자칭하며 제국의 계승권을 주장했다. 1248년 에피로스는 니케아 황제를 인정했고, 니케아 황제는 1261년 콘스탄티노플을 탈환했다. 트라페존트 황제는 1281년 콘스탄티노플에 정식으로 복종을 선언했지만,[6] 이후에도 트라페존트에서는 황제 칭호를 계속 사용하며 관례를 무시하는 경우가 많았다.페르시아에서는 다리우스 1세 시대부터 "왕중왕"(''샤한샤''(شاهنشاه) شاهنشاه|샤한샤fa) 칭호를 사용했다.[34] 알렉산드로스 대왕은 페르시아 정복 후 스스로를 샤한샤로 칭했을 가능성이 있으며,[35] 그리스어로 "바실레우스 톤 바실레온"(basileus ton basileon)이라는 표현이 생겨났다. 티그라네스 2세 아르메니아 왕도 파르티아를 물리치고 제국을 건설했을 때 왕중왕으로 불렸다. 조지아어 칭호인 "메페트메페"(mephet'mephe)도 같은 의미를 지닌다.

마지막 샤한샤(모하마드 레자 팔레비)는 1979년 이란 혁명으로 퇴위했다. 샤한샤는 아케메네스 제국, 파르티아, 사산 제국 왕조의 고대 통치자들에게는 "왕중왕" 또는 "왕"으로, 16세기 사파비 왕조 이후 통치자들에게는 "샤"(shah)로 번역된다.

왕중왕 칭호는 여러 언어에서 다양한 형태로 나타나며, 이란뿐 아니라 주변 국가에서도 사용되었다.

3. 3. 1. 페르시아

기원전 550년 키루스 2세 이래 페르시아 제국의 황제는 전통적으로 파디샤(Padishah) 혹은 샤한샤(Shahanshah)라 하였다. 이는 고대 페르시아어 흐샤야티야 흐샤아티야남, 즉 ‘왕 중의 왕’이 축약된 형태이며 보통 황제로 번역한다.[34] 사파비 왕조와 카자르 왕조에서는 페르시아의 황제가 이슬람교 시아파의 우두머리를 겸했기 때문에, 질룰라(Zill'ul'lah)라는 호칭이 황제의 이름 앞에 붙기도 하였다. 황후는 샤흐바누(Shahbanu)라 불렀는데 사파비 왕조 이후에는 마흐돌리야라고 부르기도 했다. 친왕은 샤흐자드(Shahzade)라고 불리고 미르자(Mirza)라는 존칭이 붙었다. 내친왕은 샤흐자데(Shahzadeh)라고 불렸으며 베곰(Begom)이라는 존칭이 붙었다. 20세기 팔라비 왕조까지 이어졌으나 1979년 이란 혁명으로 폐지되었다.다리우스 1세 시대부터 페르시아 통치자들은 인도 국경에서 그리스와 이집트 국경까지의 여러 민족을 지배했기에 "왕중왕"(''샤한샤''(شاهنشاه) 페르시아어) 칭호를 사용했다. 알렉산드로스 대왕은 페르시아를 정복한 후 스스로를 샤한샤로 칭했을 가능성이 있다.[35] 이로써 그리스어로 "바실레우스 톤 바실레온"(basileus ton basileon)이라는 표현이 생겨났다.

마지막 샤한샤(모하마드 레자 팔레비)는 1979년 이란 혁명 이후 퇴위했다. 샤한샤는 일반적으로 아케메네스 제국, 파르티아, 사산 제국 왕조의 고대 통치자들을 위해 "왕중왕" 또는 간단히 "왕"으로 번역되며, 16세기 사파비 왕조 이후 통치자들에게는 종종 "샤"(shah)로 줄여서 사용된다.

이슬람 세계의 군주는 다양한 칭호를 가지고 있지만, 광대한 영토를 지배했던 칼리프(터키 혁명에서 세속 군주인 술탄의 지위는 혁명 당시 즉각 박탈되었지만, 칼리프의 지위는 황족 추방까지도 박탈되지 않았다), 술탄, 샤(파디샤)에는 “황제”라는 번역을 자주 사용한다. 이와 달리, 말릭에는 “왕”, 아미르에는 “수장”이라는 용어가 정역으로 여겨지며, “황제”로 번역되는 경우는 거의 없다. 아미르의 상위 칭호로는 대아미르, 아미르 알-무슬리민, 아미르 알-무우미닌이 있다.

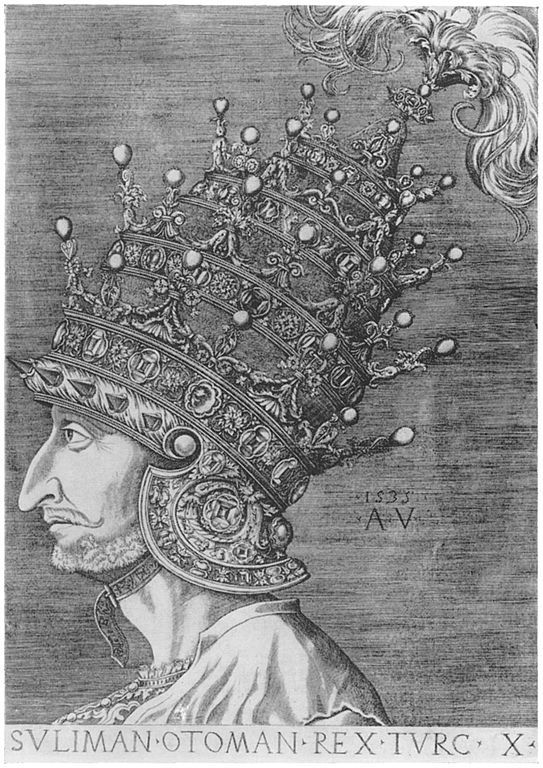

오스만 제국에서는 제3대 군주 무라트 1세 시대에 술탄 칭호를 사용하기 시작했지만, 오스만 제국의 역사 기록에 따르면 “파디샤”(페르시아어 유래로 황제를 의미함)를 사용하는 경우가 많았다. 또한, 동로마 제국을 멸망시킨 메흐메트 2세나 최성기의 황제인 쉴레이만 1세는 동로마 황제의 계승자를 자처하고 “룸 카이세리”(로마 황제, “카이세리”는 “카이사르”를 의미함)라는 칭호를 사용했다고 알려져 있다.[96]

3. 3. 2. 오스만 제국

오스만 통치자들은 제국의 지위를 나타내기 위해 여러 칭호와 칭송을 사용했다. 술탄 중의 술탄, 파디샤, 하칸 등이 그 예시이다.[38][39]

오스만 제국은 비잔티움 제국을 멸망시킨 뒤 제3의 로마 제국을 자처하며 로마 황제의 칭호도 함께 사용했다.[96] 파디샤를 자칭하고, 술타네스 셀라틴(Sultanes Selatin, 술탄 중의 술탄)이라는 호칭도 사용했다. 압바스 왕조 칼리파 후손에게 칼리파 지위까지 양도받아 칼리파를 자처하기도 했다. 당시 오스만 제국이 지배한 문화권 내에서 황제에 해당하는 칭호를 모두 사용한 것이다.

1453년 콘스탄티노플 함락 이후, 오스만 술탄들은 정복의 권리로 로마 제국의 상속자임을 주장하며 '''카이사르-이 룸'''(로마의 카이사르)이라고 칭하기 시작했다. "황제"라는 용어는 서구인들이 오스만 술탄에 대해 거의 사용하지 않았지만, 그가 제국 지위를 가지고 있다는 것은 일반적으로 받아들여졌다.

오스만 제국에서 3대 군주 무라트 1세 시대부터 술탄 칭호를 사용했지만, 역사 기록에 따르면 파디샤(페르시아어 유래로 황제를 의미함)를 사용하는 경우가 많았다. 메흐메트 2세나 쉴레이만 1세는 동로마 황제의 계승자를 자처하고 룸 카이세리(로마 황제, 카이세리는 카이사르를 의미함)라는 칭호를 사용했다고 알려져 있다.[96]

3. 4. 유럽

서구에서 황제는 초대 로마 황제 아우구스투스가 사용한 칭호에서 유래한 이래 기본적으로 로마 제국의 최고 지배자를 일컫는다. 아무리 강대한 나라라도 로마 제국의 전통을 물려받지 못하면 사용할 수 없었고, 교회의 승인도 필요했다. 유럽에서 사용된 황제 칭호는 전부 로마 황제의 직함에서 유래한 것이다.중세부터는 임페라토르와 카이사르가 황제 칭호로 사용되었는데, 대표적인 사례로 독일어로 황제를 의미하는 카이저와 러시아어로 황제를 의미하는 차르는 모두 카이사르에서 유래했다.

콘스탄티노플이 함락되자, 제국의 계승권을 주장하는 자들은 저항의 중심지에서 황제를 자칭했다. 니케아 제국에서는 라스카리스 왕조가, 트라페존트 제국에서는 콤네노스 왕조가, 에피로스 데스포타트에서는 두카스 왕조가 각각 황제를 자칭했다. 1248년 에피로스는 니케아 황제를 인정했고, 니케아 황제는 이후 1261년 콘스탄티노플을 탈환했다. 트라페존트 황제는 1281년 콘스탄티노플에 정식으로 복종을 선언했지만,[6] 그 이후 트라페존트에서는 다시 황제를 자칭하며 빈번하게 관례를 무시했다.

1356년 카를 4세는 금인칙서를 발포하여 선제후가 로마 왕, 나아가 황제를 선출하게 되어 로마 교황의 간섭을 받지 않게 되었다. 1438년 합스부르크 가의 알브레히트 2세가 선출된 이후, 마리아 테레지아를 제외하고 합스부르크 가문이 황제 자리를 독점했다. 황제는 제국의 최고 권력자 제후인 오스트리아 대공인 합스부르크 가문이 갖는 명예 칭호에 가까워졌다.

1804년 나폴레옹 보나파르트가 국민투표를 통해 프랑스 황제가 될 때까지, 오랫동안 유럽에서 황제의 칭호는 (몇몇 예외를 제외하고) "로마 황제의 계승자"로서의 칭호였다.

1801년 영국의 조지 3세는 아일랜드 왕국을 합병했을 때 국내에서 황제 칭호를 권유받았으나 거절하였다.[27] 영국 군주가 '황제' 칭호를 사용한 것은 빅토리아 여왕 때 인도 황제 칭호가 만들어지면서부터이다.[27]

3. 4. 1. 로마 제국

서양의 황제는 초대 로마 황제 아우구스투스가 사용한 칭호에서 유래한 이래 기본적으로 로마 제국의 최고 지배자를 일컫는다. 로마 시대에는 아우구스투스, 임페라토르, 프린켑스, 카이사르 등이 황제의 칭호로 사용되었다. 중세부터는 임페라토르와 카이사르가 황제 칭호로 사용되었는데, 대표적인 사례로 독일어로 황제를 의미하는 카이저와 러시아어로 황제를 의미하는 차르 두 단어는 모두 카이사르의 해당 언어식 표현이다.[128]로마 제국 황제의 칭호는 다음과 같다.

- '''임페라토르'''(imperatorla)는 영어의 "'''엠페러'''"(emperor영어)의 어원이다. 임페라토르는 "명령자"를 의미하며, 개선식 때 병사들이 장군에게 부르는 존칭으로 사용되었다.

- '''카이사르'''(caesarla)는 독일이나 러시아 등에서 사용된 칭호("'''카이저'''", "'''차르'''")의 어원이다. 카이사르는 원래 유리우스 씨족에 속하는 카이사르 가문의 가족 이름이다.

- '''아우구스투스'''(augustusla)는 "존엄자"를 의미하며, 원래는 옥타비아누스에게 수여된 칭호이다.

로마 시대 황제의 권력은 '호민관 특권'(potestas tribunicia)과 '대행 집정관 권한'(imperium proconsulare)에 의해서 만들어졌다. 호민관 특권은 황제에게 거부권(veto)를 부여하여 원로원과 민회의 결정까지도 거부할 수 있게 하였다. 또한 황제의 신체를 신성불가침으로 만들었다. 대행 집정관 권한을 통해 황제는 로마군 통수권을 가졌으며, 전쟁 선포, 조약 비준, 외교 협상 등의 외교권과 원로원 의원 임명권 등 과거 감찰관이 맡던 여러 권한을 행사하였다. 황제는 종교 조직을 통제하였으며, 최고 사제장(pontifex maximus)이자 네 가지 주요 사제단의 일원이었다.

로마 제국이 동서로 분할되면서 황제도 2명이 되었다. 395년 황제 테오도시우스 1세가 죽자, 그의 장남 아르카디우스가 동로마 제국의 황제가 되고, 차남 호노리우스가 서로마 제국의 황제가 되었다. 이 중 서로마 황제의 경우 서로마 제국이 5세기 중후반에 멸망하면서 그 제위(帝位)가 오랫동안 비어 있었다.

동로마 제국(비잔티움 제국, 비잔틴 제국)에서 "황제"라는 칭호는 1453년 동로마 제국이 멸망할 때까지 계승되었다. 동로마 제국에서는 7세기 이후 공용어가 라틴어에서 그리스어로 바뀌면서 "황제"를 나타내는 칭호로 그리스어인 "'''바실레우스'''()"가 사용되었다. 다른 황제의 칭호로는 "'''아우토크라토르'''()"(단독 지배자, 전제군주), "''''''()"(존엄한 자, 라틴어 아우구스투스에 해당) 등이 사용되었다.

3. 4. 2. 신성 로마 제국

476년 서로마 제국이 멸망한 후, 동로마 제국의 황제는 전 로마 제국의 종주권을 주장했고, 유스티니아누스 1세 시대에는 이탈리아와 이베리아 반도 일부를 정복하기도 했다. 서유럽 국가들과 로마 교황은 동로마 황제의 종주권을 인정해야 했고, 그레고리우스 1세와 같은 교황도 예외는 아니었다. 7세기에는 교황 마르티누스 1세가 동로마 황제 콘스탄스 2세에게 체포되어 유배당하기도 했다.[29]그러나 7세기 이후 동로마 제국이 약화되면서 로마 교회는 새로운 후원자를 필요로 했다. 797년 동로마 제국에서 아이린이 여제로 즉위하자, 교황 레오 3세는 800년 프랑크 왕국의 왕 샤를마뉴에게 "로마 제국을 통치하는 황제" 칭호를 부여했다. 812년 동로마는 샤를마뉴를 황제로 인정했지만, "로마인의 황제"로는 인정하지 않았다.[29]

이후 서유럽의 황제는 서로마 황제의 계승자이자 기독교의 수호자라는 의미를 지니게 되었다. 샤를마뉴 대관식은 로마 교황이 황제 임명권을 주장하는 근거가 되었다.[29]

962년, 동프랑크 왕 오토 1세가 교황 요한 12세로부터 황제 칭호를 받으면서 신성 로마 제국이 시작되었다. 이후 황제 칭호를 받으려면 교황의 승인이 필요했고, 그 이전에는 로마 왕이라 불렸다. 시간이 지나면서 제국은 제후들의 느슨한 연합체로 변했고, 황제의 권력도 약해졌다.[29]

1356년 카를 4세는 금인칙서를 통해 선제후가 황제를 선출하게 하여 교황의 간섭을 받지 않게 되었다. 1438년 합스부르크 가의 알브레히트 2세 이후 합스부르크 가문이 황제 자리를 독점했고, 황제는 오스트리아 대공인 합스부르크 가문의 명예 칭호에 가까워졌다. 30년 전쟁 이후 제후령은 독립 국가와 다름없게 되었고, 황제는 명목상의 존재가 되었다. 이 무렵에는 “독일인의 제국” 또는 “제국”으로 불렸고, 황제도 로마 황제가 아닌 독일 황제라고 칭했다. 1806년 프란츠 2세가 제국 해산을 선언하면서 신성 로마 제국은 멸망했다.[29]

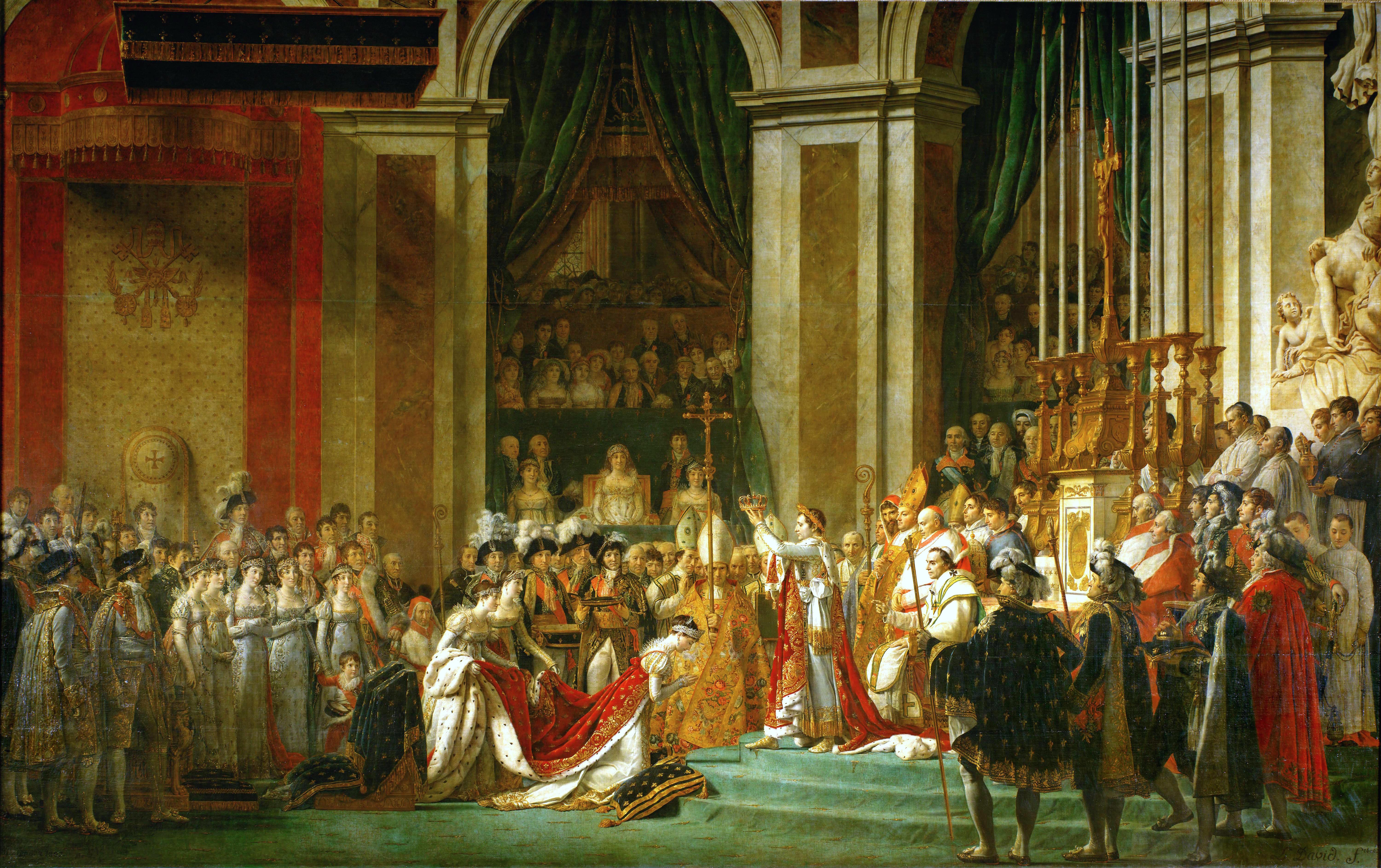

3. 4. 3. 프랑스

1804년 나폴레옹은 스스로 '''프랑스인의 황제'''(Empereur des Français)로 선포하고 프랑스 제1제국을 건국했다.[21] "황제"라는 호칭은 프랑스 혁명으로 폐지된 "국왕"이라는 호칭을 피하고, 고대 로마 황제가 공화정 시민에 의해 추대된 점을 고려한 것이었다.

나폴레옹은 1814년 4월 6일과 11일에 프랑스 황제 칭호를 포기했다. 그의 아들 나폴레옹 2세는 1815년 6월 22일부터 7월 7일까지 15일 동안 황제로 재위했다.

1852년 나폴레옹 3세는 쿠데타 이후 국민투표로 황제 칭호를 부활시켜 프랑스 제2제정을 수립했다.[25] 그의 통치는 대규모 공공 사업, 사회 정책 개발, 프랑스의 세계적 영향력 확장으로 특징지어진다. 그는 멕시코 제2제정을 세우기도 했다.[26] 나폴레옹 3세는 프랑스-프로이센 전쟁 패배 후인 1870년 9월 4일에 퇴위했고, 프랑스 제3공화국이 수립되었다.

3. 4. 4. 러시아

15세기 루스의 통일을 추진하던 모스크바 대공국의 이반 3세는 비잔티움 제국 황제에게 사용되던 칭호인 "차르"(царь)를 자칭하기 시작했다. 차르는 라틴어 카이사르(Caesar)에서 유래했다. 1453년 오스만 제국에 의해 동로마 제국이 멸망하자, 이반 3세는 동로마 제국 마지막 황제 콘스탄티누스 11세의 조카 소피아 팔레올로그와 1472년에 결혼하고, 동로마 제국의 문장인 "쌍두독수리"도 사용하기 시작하여 모스크바가 동로마 제국의 계승자임을 내세웠다.[5]이후 이반 3세의 손자인 이반 4세는 1547년 차르로서의 대관식을 거행하여 "차르" 칭호가 공식적으로 사용되기 시작했다. 이 무렵부터 모스크바 대공국은 러시아 차르국이라는 명칭을 사용하게 되었다.

하지만 그 이전에 루시 사람들은 몽골 제국의 황족 바투가 창시한 킵차크 칸국(1224년 - 1502년)의 칸도 "차르"라고 불렀다. 모스크바 대공의 "차르" 칭호 주장은 동로마 황제의 계승자라는 의미와 동시에 킵차크 칸국의 지배 계승을 의도한 것이었다는 견해도 있다. 이반 4세는 1576년 황자(차레비치, 당시 러시아 용어에서 칸의 피를 이은 몽골계 귀족을 의미) 시메온 벡불라토비치에게 일시적으로 차르의 지위를 양보한 후 다시 스스로 지위를 되찾는 행동을 하는데, 이 견해를 따르는 사람들은 이것을 칸(차르)의 계승자로서의 선언이었다고 해석한다.

표트르 1세는 1721년 서구식 "임페라토르"(император) 칭호를 사용하기 시작하여 국호를 공식적으로 러시아 제국으로 하였지만, 러시아 군주는 이후에도 "차르" 칭호를 병용했다. 어디까지나 자칭이었고 서구 열강으로부터 황제로 인정받지는 못했지만, "로마 황제의 계승자가 황제를 자칭한다는 명분"이 서구에서 사라진 무렵에는 러시아 황제도 동로마 제국의 황위 계승자라는 의미가 잊힌 상황에서 서구 열강으로부터 공식적으로 인정받게 되었다.

3. 4. 5. 기타 유럽 국가

1801년 영국의 조지 3세는 아일랜드 왕국을 합병했을 때 국내에서 황제 칭호를 권유받았으나 거절하였다.[27] 영국 군주가 '황제' 칭호를 사용한 것은 빅토리아 여왕 때 인도 황제 칭호가 만들어지면서부터이다.[27] 당시 벤자민 디즈레일리 총리가 이끌던 정부는 의회 법률을 통해 여왕에게 이 칭호를 수여했는데, 이는 러시아, 독일, 오스트리아 황제보다 명목상 열등하다는 여왕의 불만을 달래기 위한 조치였다.[28] 빅토리아 여왕은 자신이 황후가 아니라는 점 때문에 의전에서 불리함을 느꼈다.[28] 인도 황제 칭호는 이전 무굴 제국을 계승한 영국의 표현으로 공식적으로 정당화되었다. 1947년 인도 독립법에 따라 영국 군주는 "인도 황제" 칭호를 폐지해야 했으나, 조지 6세가 1948년 왕실 선포를 통해 실행할 때까지 이루어지지 않았다. 조지 6세는 1950년까지 인도 국왕으로, 1952년 사망할 때까지 파키스탄 국왕으로 재임했다.

독일은 19세기 중후반 여러 대외전쟁에서 승리하여 통일된 후 호엔촐레른 왕가의 빌헬름 1세가 프랑스의 베르사유 궁전에서 독일 제후들의 추대를 받는 형식으로 제위에 올라 독일 제국을 선포하였다.[29] 제1차 세계 대전에서 패배한 후, 독일 제국은 황제 대신 대통령을 국가 원수로 두게 되었다.

오스트리아 대공국의 대공이자 신성 로마 제국의 황제였던 프란츠 2세는 나폴레옹에게 자극받아 오스트리아 제국을 수립하여 두 개의 황제를 겸하였다. 신성 로마 제국은 1806년 나폴레옹에 의해 해체되었지만, 각지에서 황제가 난립하면서 황제 즉위의 원칙은 깨지고 그 가치도 떨어졌다.

3. 5. 아프리카

솔로몬으로부터 이어지는 세계 최장수 왕조라 주장하는 에티오피아의 솔로몬 왕조는 3세기에 재위한 엘라 아메다 1세부터 네구사 네가스트(Negusa Nagast, 왕중왕)라는 황제 칭호를 사용하였다.[97] 상징은 예수를 나타내는 왕관을 쓴 사자로 ‘유다의 사자’ 라고 불린다. 1974년 군부 쿠데타가 일어나 하일레 셀라시에 1세는 최후의 황제가 되었다.

1270년부터 솔로몬 왕조는 에티오피아에서 "왕들의 왕"을 뜻하는 Nəgusä Nägäst|너구세 네거스트am 칭호를 사용했다. 하지만 "왕들의 왕"이라는 칭호는 이 지역에서 1000년 전부터 사용되었으며, 악숨의 왕들이, 3세기의 셈브로테스부터 사용하기 시작했다.

이 왕조가 사용한 또 다른 칭호는 Itegue Zetopia|이테그 제토피아am이다. Itegue|이테그am는 황후를 뜻하며, 유일하게 통치했던 황후인 자우디투가 공식 칭호인 Negiste Negest|네기스트 네거스트am ("여왕들의 여왕")과 함께 사용했다.

1936년, 이탈리아 국왕 비토리오 에마누엘레 3세는 제2차 이탈리아-에티오피아 전쟁 중 이탈리아가 에티오피아를 점령한 후 에티오피아 황제라는 칭호를 주장했다. 1941년 영국과 에티오피아군에 의해 이탈리아가 패배한 후, 하일레 셀라시에 1세가 왕위에 복귀했지만, 비토리오 에마누엘레는 1943년까지 그 칭호에 대한 주장을 포기하지 않았다. 비록 그에게 그 칭호에 대한 권리가 없었음에도 불구하고.[48]

현재 솔로몬 왕조의 수장은 제라 야곱 암하 셀라시에이다.

1976년, 중앙아프리카 공화국의 대통령 장-베델 보카사는 국가를 독재적인 중앙아프리카 제국으로 선포하고 자신을 보카사 1세 황제로 칭했다. 그의 즉위식 비용은 실제로 국가를 파산시켰다. 그는 3년 후 축출되었고 공화국이 복원되었다.[49]

3. 6. 아메리카

잉카 제국과 아즈텍 제국의 군주는 일반적으로 황제로 불린다. 잉카 제국의 군주는 사파 잉카였고, 아즈텍 제국의 군주는 우에이 틀라토아니였다. 아즈텍의 경우, 트라스칼라 왕국과 같은 라이벌 국가도 존재했기 때문에 "아즈텍 왕국"이라고 불리는 경우도 있으며, 그 군주는 "아즈텍 왕"이라고 불리기도 한다.[31]멕시코에는 짧은 기간 동안 존속했던 두 번의 제정이 있었다. 첫 번째 제정은 멕시코 독립 전쟁 이후 1822년 아구스틴 데 이투르비데가 스스로 황제(아구스틴 1세)로 즉위하면서 시작되었으나, 1823년 공화정으로 전환되었다. 1864년 프랑스의 나폴레옹 3세는 멕시코를 보호국으로 만들기 위해 막시밀리안 1세를 황제로 내세워 두 번째 제정을 열었으나, 1867년 베니토 후아레스에 의해 공화정이 다시 들어섰다.[33]

포르투갈의 식민지였던 브라질은 나폴레옹 전쟁으로 브라간사 왕가가 피난 오면서 그 지위가 격상되었다. 왕실이 본국으로 돌아간 후 1822년 독립하면서, 남아있던 페드루 1세를 황제로 추대하여 브라질 제국을 선포하였다. 주앙 6세는 리우데자네이루 조약에 따라 잠시 동안 명예직인 브라질 제국 황제 지위를 가졌으나, 실질적인 브라질 제국의 군주는 페드루 1세였다. 브라질 제국은 1889년 공화정으로 전환되면서 막을 내렸다.

4. 현대 사회와 황제

현대 사회에서 황제라는 칭호는 과거의 절대적인 권력보다는 상징적인 의미를 가지는 경우가 많다. 그러나 여전히 일부 국가에서는 황제 칭호가 사용되고 있으며, 그 대표적인 예가 일본의 천황이다.

일본에서는 메이지 유신과 왕정복고를 통해 제정일치가 이루어지면서 천황은 국가의 원수이자 신성불가침한 현인신으로 여겨졌다.[114] 이는 일본 고유의 신 관념과는 다른, 일신교적인 신 관념이 도입된 결과였다.[114] 천황은 모든 가치의 중심으로 여겨졌으며, 이슬람교도들에게 메카 대신 도쿄를 향해 예배하고 천황을 유일신으로 숭배하라는 명령이 내려지기도 했다.[115]

전시에는 "천황총제론"이 대두되었는데, 이는 천황이 세계의 황제들보다 높은 지위에 있으며, 세계의 "총제"가 되어야 한다는 주장이었다.[115] 제2차 세계 대전 당시에는 팔홍일우가 "천황 중심의 세계 일체관" 등으로 인식되면서, "전통의 발명"이 완성되었다.[116][117]

러시아에서는 소비에트 연방 붕괴 이후 황제주의적 견해가 나타나기도 했다. 로마노프 왕조의 기념일 등 제국적인 권위화가 진행되었고, 우크라이나 분쟁 (2014년-)과 크림반도 병합과 관련하여 황제 제도 부활에 대한 논의가 이루어지기도 했다. 또한, 푸틴 대통령을 '차르'로 인식하는 경향이 나타나면서, 지도자에게 최고 권력을 위임하는 통치 방식을 선호하는 현상이 나타났다.

한편, 스포츠계에서는 세계 최강급의 실력을 가진 선수에게 존경과 경외심을 담아 "황제"라는 별명이 붙기도 한다. 프란츠 베켄바워, 미하엘 발락, 미하엘 슈마허, 표도르 예멜리야넨코, 예브게니 플류셴코 등이 그 예이다.

참조

[1]

Etymology

emperor

2010-08-30

[2]

뉴스

天皇はなぜ「王(キング)」ではなく「皇帝(エンペラー)」なのか

https://gendai.ismed[...]

2019-10-23

[3]

웹사이트

The Forbidden City

https://www.khanacad[...]

[4]

서적

Empire and Politics in the Eastern and Western Civilizations

https://www.degruyte[...]

De Gruyter

[5]

간행물

Avtokrator i samodržac

[6]

서적

The Last Centuries of Byzantium

Cambridge University Press

[7]

서적

Central Europe: Enemies, Neighbors, Friends

[8]

웹사이트

The Holy Roman Empire

https://www.heraldic[...]

[9]

웹사이트

Heiliges Römisches Reich : Geschichte der staatlichen Emanzipation

https://www.sueddeut[...]

2006-08-27

[10]

웹사이트

August 6, 1806. Dissolution of the Holy Roman Empire.

https://europeanroya[...]

2020-08-06

[11]

서적

Der Kampf um die österreichische Identität

[12]

서적

Central Europe: Enemies, Neighbors, Friends

[13]

서적

Franz Joseph I of Austria and his Empire.

[14]

간행물

[15]

간행물

[16]

간행물

[17]

간행물

[18]

간행물

[19]

간행물

[20]

웹사이트

Bulgaria's Former King and PM Simeon II Celebrates his 80th Birthday

https://bnt.bg/news/[...]

[21]

웹사이트

Napoleon and War in 1804–05

http://www.fsmitha.c[...]

[22]

서적

Napoleon

HarperCollins

[23]

서적

Napoleon

Pimlico

[24]

서적

Le Mémorial de Sainte Hélène

Jean De Bonnot

[25]

웹사이트

The Second French Empire (1852–1870)

https://about-histor[...]

[26]

서적

Race and nation in modern Latin America

https://books.google[...]

UNC Press Books

[27]

웹사이트

History of Styles and Titles Part IV: Emperor of Britain.

https://europeanroya[...]

2019-11-12

[28]

서적

Queen Victoria: Born to Succeed

https://books.google[...]

2020-08-18

[29]

웹사이트

Treaty of Frankfurt am Main ends Franco-Prussian War

https://www.history.[...]

[30]

간행물

[31]

웹사이트

TLAHTOANI

http://sites.estvide[...]

[32]

웹사이트

Jean-Jacques Dessalines

https://www.biograph[...]

[33]

웹사이트

Mexican Historical Figures: Maximilian I

https://weexpats.com[...]

2019-07-24

[34]

웹사이트

Darius I

https://www.worldhis[...]

[35]

웹사이트

The Astounding, Immortal Story of Alexander the Great

https://greekreporte[...]

2019-01-30

[36]

서적

Empire and Politics in the Eastern and Western Civilizations

https://www.degruyte[...]

De Gruyter

[37]

서적

The New Muslims of Post-Conquest Iran: Tradition, Memory, and Conversion

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2013-09-30

[38]

웹사이트

TheOttomans.org – The Ottomans History

http://theottomans.o[...]

2022-04-14

[39]

웹사이트

Turkish And Ottoman Nobility And Royalty {{!}} Nobility Titles – Genuine Titles Of Nobility For Sale

https://nobilitytitl[...]

2022-04-14

[40]

서적

Ancient India

https://books.google[...]

S. Chand Publishing

[41]

서적

Life and Culture in Ancient India: From the Earliest Times to 1000 A.D.

https://books.google[...]

Lakshmi Narain Agarwal

1978

[42]

백과사전

Chandragupta

https://www.britanni[...]

[43]

서적

A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century

https://books.google[...]

Pearson Education India

2008

[44]

백과사전

Chakravartin

https://www.britanni[...]

[45]

서적

Peasant state and society in medieval South India

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[46]

서적

South Indian Coins

https://books.google[...]

Asian Educational Services

1991

[47]

서적

The History and Culture of the Indian People: The age of imperial unity

https://books.google[...]

Bharatiya Vidya Bhavan

[48]

학술지

Elite Distinction and Regime Change: The Ethiopian Case

http://booksandjourn[...]

2011-01-01

[49]

서적

Heads of states and governments: a worldwide encyclopedia of over 2,300 leaders, 1945 through 1992

https://archive.org/[...]

McFarland

1994-01-01

[50]

웹사이트

Manchukuo {{!}} puppet state created by Japan in China [1932]

https://www.britanni[...]

2019-06-02

[51]

웹사이트

JAPANESE EMPEROR AND IMPERIAL FAMILY {{!}} Facts and Details

http://factsanddetai[...]

2020-11-27

[52]

웹사이트

時代背景から知る 仏像の秘密

https://web.archive.[...]

2019-10-10

[53]

웹사이트

ご存知ですか 3月2日は飛鳥池遺跡で「天皇」木簡が出土したと発表された日です

https://web.archive.[...]

2018-03-02

[54]

서적

Henry Kissinger on China

[55]

웹사이트

[56]

웹사이트

Japan Imperial Succession

https://news.yahoo.c[...]

[57]

서적

New Book of Tang, vol. 209

s:新唐書/卷219

[58]

서적

The Great Enterprise: Sovereignty and Historiography in Modern Korea

https://books.google[...]

Duke University Press

2018-11-03

[59]

서적

Genghis Khan and the Quest for God: How the World's Greatest Conqueror Gave Us Religious Freedom

https://books.google[...]

Penguin

2016-10-25

[60]

서적

Book of Wei, vol. 103

s:zh:魏書/卷103

[61]

학술지

From civil war to uncivil peace: The Vietnamese army and the early Nguyễn state (1802–1841)

https://www.jstor.or[...]

2016

[62]

서적

Việt Nam Borderless Histories

The University of Wisconsin Press

[63]

웹사이트

Nigerian Civil War (1967–1970) •

https://www.blackpas[...]

2023-06-08

[64]

웹사이트

Vietnam: A Television History; America's Mandarin (1954–1963); Interview with Ngo Dinh Luyen

http://openvault.wgb[...]

2020-11-27

[65]

서적

研究社 新英和大辞典

研究社

[66]

웹사이트

皇帝

https://kotobank.jp/[...]

三省堂

[67]

서적

大日本百科事典:ジャポニカ

小学館

[68]

서적

大辞林

三省堂

[69]

서적

世界大百科事典

平凡社

[70]

웹사이트

https://ejje.weblio.[...]

[71]

서적

大日本百科事典:ジャポニカ

小学館

[72]

서적

ブリタニカ国際大百科事典:小項目事典

ティビーエス・ブリタニカ

[73]

웹사이트

「皇帝 "king of England"」

https://ejje.weblio.[...]

2020-09-04

[74]

서적

大日本百科事典:ジャポニカ

小学館

[75]

서적

ブリタニカ国際大百科事典:小項目事典

ティビーエス・ブリタニカ

[76]

웹사이트

女皇

https://kotobank.jp/[...]

小学館

[77]

웹사이트

女帝

https://kotobank.jp/[...]

三省堂、小学館

[78]

웹사이트

皇后

https://kotobank.jp/[...]

小学館

[79]

웹사이트

皇妃

https://kotobank.jp/[...]

小学館

[80]

서적

A General History of the Catholic Church: From the Commencement of the Christian Era until the Present Time

New York: P. O'Shea

[80]

서적

Dictionary of Deities and Demons in the Bible

Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

[80]

서적

Thus Saith the Lord: The Revolutionary Moral Vision of Isaiah and Jeremiah

Orlando: Harcourt

[80]

서적

The Triple Flame: The Inner Secrets of Sufism

The Fellowship Press

[80]

서적

The Book of Tawheed: Sharḥ Kitāb Al-tawḥīd

IIPH (International Islamic Publishing House)

[81]

학술지

Low Cost Terrorism of the 21st Century

" Carol I" National Defence University

[82]

간행물

天王から天皇へ

二松学舎大学

[83]

서적

養老儀制令

[84]

학술지

古事記と日本書紀における詔と勅--類義語の分布よりみた巻々の特色

関西大学東西学術研究所

[85]

서적

国史大辞典

[86]

서적

続日本紀

[87]

백과사전

世界大百科事典

平凡社

[88]

아시아역사자료센터

[89]

조약

日朝修好条規

[90]

아시아역사자료센터

[91]

조약

日韓議定書

[92]

아시아역사자료센터

[93]

아시아역사자료센터

[94]

학술지

ウイグル文「成宗テムル即位記念仏典」出版の歴史的背景 : U 4688[T II S 63]・*U 9192[T III M 182]の分析を通じて

[95]

서적

ビザンツ帝国史

東海大学出版会

[96]

서적

オスマンvs.ヨーロッパ ― 〈トルコの脅威〉とは何だったのか

講談社選書メチエ

[97]

서적

エチオピア皇帝の系譜と皇室の比較

[98]

서적

千の顔をもつ英雄

人文書院

[99]

서적

千の顔をもつ英雄

人文書院

[100]

서적

千の顔をもつ英雄

人文書院

[101]

서적

千の顔をもつ英雄

人文書院

[102]

서적

On the Origins of Judaism

Routledge

[103]

서적

Dictionary of Deities and Demons in the Bible

Wm. B. Eerdmans Publishing

[104]

서적

Thus Saith the Lord: The revolutionary moral vision of Isaiah and Jeremiah

Houghton Mifflin Harcourt

[105]

학술지

Reflections on the Kingdom of God

" Carol I" National Defence University

[106]

서적

Eastern Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the Twenty-First Century

Rowman Altamira

[107]

학술지

Priesthood in Josephus and the" Pharisaic Revolution"

[108]

서적

Reading Revelation as Drama: Reading and Interpreting Revelation through the lens of Greco-Roman Performance. Diss.

University of Divinity

[109]

서적

Reading Revelation as Drama: Reading and Interpreting Revelation through the lens of Greco-Roman Performance. Diss.

University of Divinity

[110]

학술지

John's Ironic Empire

[111]

웹사이트

谷口静浩|プロフィール

https://www.hmv.co.j[...]

[112]

서적

The Triple Flame: The Inner Secrets of Sufism

The Fellowship Press

[113]

서적

The Book of Tawheed

International Islamic Publishing House

[114]

서적

「現人神」「国家神道」という幻想:近代日本を歪めた俗説を糺す

PHP研究所

[115]

서적

「現人神」「国家神道」という幻想

[116]

서적

「現人神」「国家神道」という幻想

[117]

서적

「現人神」「国家神道」という幻想

[118]

웹사이트

サッカー特集 往年の名選手

https://www.jiji.com[...]

2022-05-17

[119]

웹사이트

“小皇帝”ことバラックがファンの質問に本音で答える

https://www.soccer-k[...]

フロムワン

2022-05-17

[120]

웹사이트

ハースF1チーム、“皇帝”の息子ミック・シューマッハと複数年契約 2021年シーズンにデビュー

https://car.watch.im[...]

インプレス

2022-05-17

[121]

웹사이트

皇帝ヒョードル、12・29日本ラストマッチ 対戦相手は“狂犬”ランペイジ・ジャクソン

https://www.oricon.c[...]

オリコン

2022-05-17

[122]

웹사이트

『皇帝』プルシェンコさん「羽生結弦、君は素晴らしいアスリート」フリーでの演技も「自信持って」

https://www.chunichi[...]

2022-05-17

[123]

웹사이트

「皇帝」ゲブレが引退 マラソン元世界記録保持者

https://www.nikkansp[...]

2022-05-17

[124]

웹사이트

ミクシィ、「VTuber競輪プロジェクト」を立ち上げ - 歌衣 メイカ・兎鞠 まり・舞鶴 よかとが参加

https://news.mynavi.[...]

マイナビ

2022-05-17

[125]

웹사이트

皇帝シンボリルドルフ死ぬ 史上初の無敗三冠馬

https://www.nikkei.c[...]

2022-05-17

[126]

서적

사기

[127]

서적

中国の歴史

講談社

[128]

서적

Empire: A Very Short Introduction

Oxford University Press

[129]

서적

예기

[130]

서적

유교문명권의 국제관계 : 책봉제도를 중심으로

한국정치외교사학회

[131]

서적

월인석보

[132]

서적

신당서

[133]

서적

용해구역 고분 발굴에서 드러난 발해국의 성격

http://gsm.nricp.go.[...]

고구려발해학회

[134]

서적

고려사

[135]

서적

고려사

[136]

서적

고려사

[137]

서적

고달사원종대사혜진탑비, 태평2년명마애약사불좌상

http://gsm.nricp.go.[...]

[138]

학술지

고려의 제왕제와 황제국체제

국사편찬위원회

[139]

학술지

고미현서원종, 운문사원응국사비

http://gsm.nricp.go.[...]

[140]

웹사이트

고려사

http://db.history.go[...]

[141]

서적

고려사

[142]

서적

한국상대고문서자료집성

일지사

952

[143]

서적

조선왕조실록

고종 31년 12월 17일

[144]

논문

‘大王’から‘天皇’へ--古代君主号の成立をめぐって

大阪歴史学会

[145]

서적

선린국보기(善隣國寶記)

[146]

웹사이트

일본 궁내청 사이트

http://www.kunaicho.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com