위왁시아

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

위왁시아는 캄브리아기에 존재했던 멸종된 동물로, 몸이 8열의 늑골 갑판으로 덮여 있었다. 몸길이는 약 2.5~5cm이며, 등면에는 가시가 돋아 있어 포식자로부터 몸을 보호했을 것으로 추정된다. 위왁시아의 분류는 논쟁의 대상이 되어 왔으며, 연체동물, 환형동물 등 다양한 그룹과의 관련성이 제시되었다. 화석은 캐나다 버제스 셰일과 중국 카일리 지층 등지에서 발견되었으며, 위왁시아 속에는 여러 종이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고대 해양동물 - 작은껍질화석

작은껍질화석은 1975년 명명된, 캄브리아기 이전과 초기에 번성하며 초기 동물 진화 연구에 중요한 단서를 제공하는 작고 다양한 형태의 화석들을 포괄하는 용어이다. - 고대 해양동물 - 클라우디나과

클라우디나과는 캄브리아기 초기 해양에서 군집 생활을 하며 최초의 암초 형성에 기여했을 가능성이 있는, 좁고 긴 석회질 껍데기를 가진 멸종된 고생물 집단이다. - 캄브리아기의 무척추동물 - 필석

필석은 캄브리아기부터 석탄기 지층에서 화석으로 발견되는 고생대 초기의 멸종된 해양 동물 군체로, 반삭동물로 분류되며, 지질 시대 구분에 중요한 표준 화석으로 활용되어 오르도비스기와 실루리아기 지층 연구에 기여한다. - 캄브리아기의 무척추동물 - 할키에리아류

할키에리아류는 캄브리아기에 살았던 골편으로 덮인 멸종된 동물 분류군으로, 양쪽 끝에 껍데기가 있으며 연체동물, 환형동물, 완족동물 등과의 진화적 관계가 논쟁의 대상이 되고 캄브리아기 보토마절 말 대량 멸종으로 멸종된 것으로 추정된다. - 1911년 기재된 화석 분류군 - 림노스켈리스

림노스켈리스는 석탄기 후기에서 페름기 초기에 살았던 멸종된 초기 파충류형류로, *Limnoscelis paludis*와 *Limnoscelis dynatis* 두 종이 알려져 있으며 육식성으로 추정되지만, 양막류 조상으로 여겨졌던 과거와 달리 최근에는 단궁류와의 연관성이 제기되고 미국 뉴멕시코주에서 화석이 발견된다. - 1911년 기재된 화석 분류군 - 피카이아

피카이아는 캄브리아기 버제스 셰일에서 발견된 몸길이 약 4cm의 멸종된 척삭동물로, 척삭과 근육 덩어리를 가지고 있어 초기 척삭동물의 진화 연구에 중요한 위치를 차지한다.

2. 형태

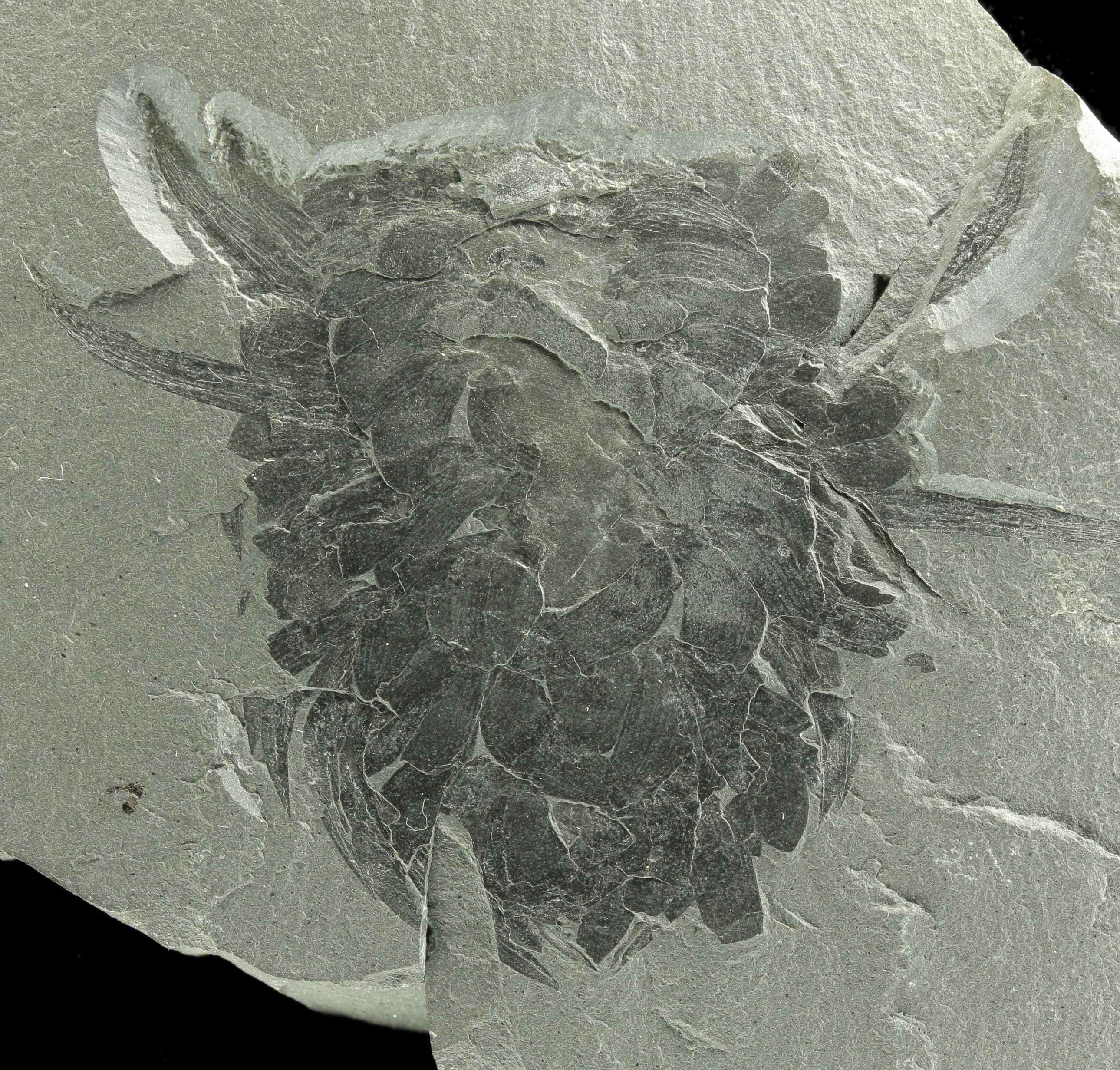

''위왁시아''(''Wiwaxia'')는 좌우대칭 동물로, 위에서 보면 머리나 꼬리가 뚜렷하지 않은 타원형이었고, 앞이나 뒤에서 보면 거의 직사각형에 가까운 단면을 가졌다. 몸길이는 최대 5cm에 달했으며, 너비와 길이의 비율은 성장해도 변하지 않는 것으로 보인다.[20] 화석 표본이 압축되어 정확한 높이를 알기 어렵지만, 등쪽 가시를 제외하면 대략 1cm 정도였을 것으로 추정된다.[20]

몸의 아랫면은 부드럽고 갑옷이 없었으며, 달팽이처럼 넓은 발 하나가 대부분을 차지했다.[34] 내부 구조는 잘 알려지지 않았으나, 창자는 몸 앞쪽에서 뒤쪽까지 곧게 뻗어 있었다. 평균 2.5cm 길이의 표본에서 창자 앞쪽 끝, 즉 몸 앞쪽에서 약 5mm 떨어진 곳에는 뒤쪽을 향하는 원뿔 모양의 이빨이 두 줄(드물게 큰 표본에서는 세 줄)로 이루어진 섭식 장치가 있었다. 이 섭식 장치는 자주 보존될 정도로 질겼지만, 광물화되지 않았고 비교적 유연했다.[3] 구기에는 작은 한 쌍의 턱과 비슷한 구조가 있었던 것으로 알려져 있다.[38]

등면은 다수의 작은 인편(경판)과 좌우로 돋은 날카로운 가시들로 덮여 있었다.[38] 이러한 비늘의 존재 때문에 체절제 유무와 같은 다른 해부학적 특징은 명확히 알기 어렵다.[38] 초기에는 비늘 표면의 미세 구조 때문에 무지개색을 냈을 것이라는 설도 있었으나[38], 이후 연구에서는 구조색을 내지 않았을 것으로 보고 있다.[39][40]

2. 1. 경판과 가시

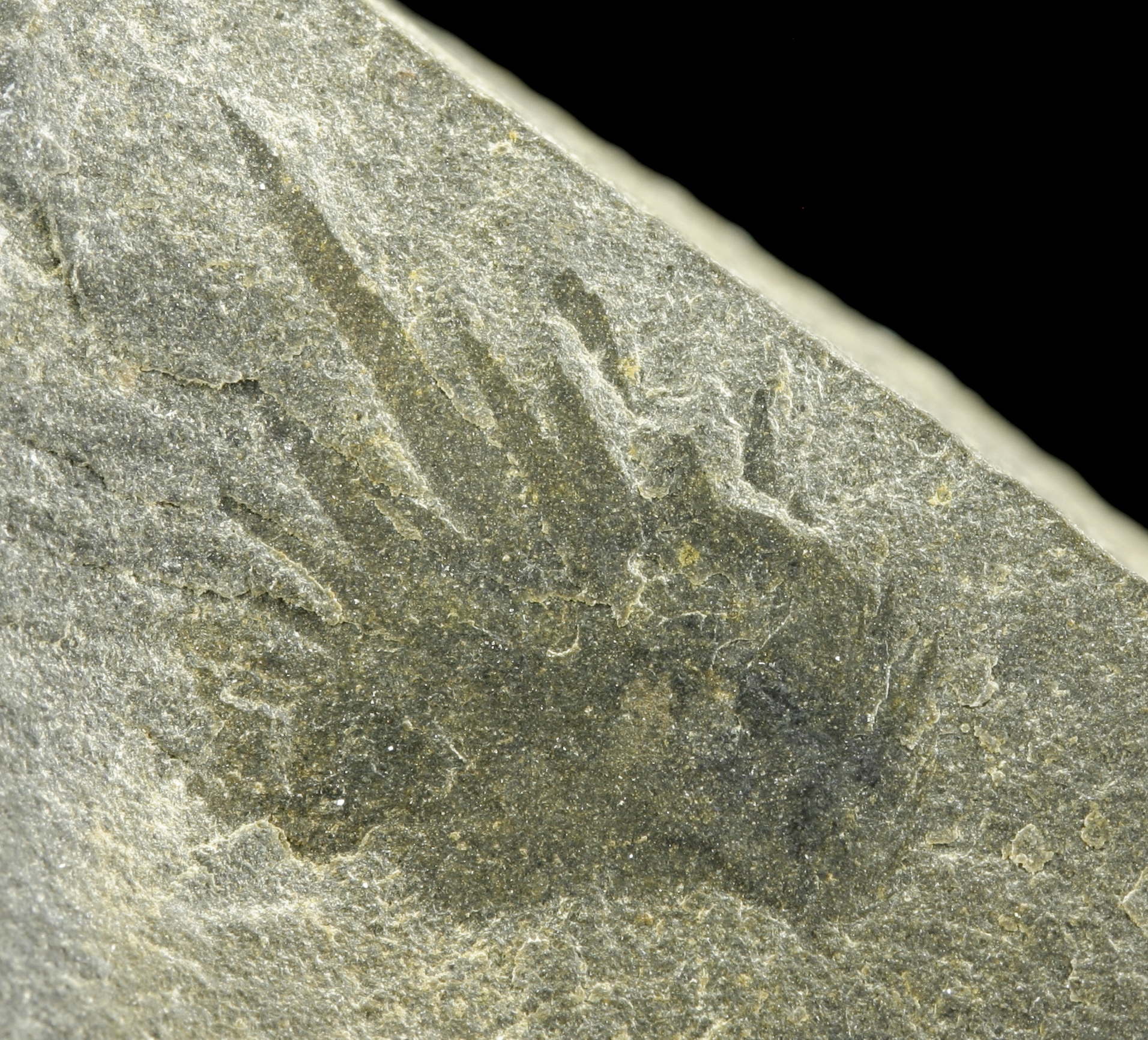

위왁시아는 몸길이 약 2.5cm에서 5cm 정도의 타원형 동물이었다.[38] 등면은 경판(sclerite)이라고 불리는 작은 비늘 조각들로 덮여 있었고, 아랫면은 부드러웠다. 이 경판들은 8개의 열을 이루며 몸에 평평하게 놓여 서로 겹쳐져 있었는데, 뒤쪽 경판이 앞쪽 경판을 덮는 형태였다. 이를 통해 몸 표면은 크게 5개의 구역(상단, 측면 상부, 측면 하부, 앞쪽, 하단)으로 나눌 수 있었다.[34]대부분의 경판은 타원형 잎 모양이었지만, 몸 아랫면 가장자리에 위치한 복측면(ventro-lateral) 경판은 납작한 바나나나 초승달 모양과 비슷했고, 한 줄로 배열되었다. 몸길이 약 15mm 이상인 큰 표본에서는 등 위 양쪽으로 두 줄의 길고 날카로운 가시가 앞뒤로 나 있었다. 이 가시들은 몸 바깥쪽 위를 향해 솟아 있었고 끝부분이 살짝 위로 휘어져 있었다. 각 가시 줄의 중간에 있는 것이 보통 가장 길어서 최대 5cm에 달했지만, 일부 표본에서는 중간 가시가 짧은데 이는 덜 자란 교체용 가시였을 수 있다.[34] 이 가시들은 포식자로부터 몸을 보호하는 역할을 했을 것으로 추정되며, 일부 화석에서는 가시가 부러진 채 발견되어 실제로 공격받았을 가능성을 시사한다.[38]

각 경판과 가시는 피부 속 주머니에 개별적으로 뿌리를 내리고 있었다. 이는 포유류 털이 털집에 박혀있는 것과 유사하다. 몸 경판의 뿌리는 경판 자체 길이의 약 40% 미만이었고 폭은 경판보다 좁았다. 반면 가시의 뿌리는 가시 길이의 25%를 약간 넘었으며 폭은 가시 밑부분과 비슷했다. 경판과 가시의 뿌리는 모두 꽤 부드러운 조직으로 이루어졌으며, 구조를 지지하는 늑골 같은 돌기가 있었을 것으로 보인다.[20]

경판과 가시는 단단한 광물질이 아니라, 질긴 유기 바이오폴리머(탄소 기반 고분자)로 만들어졌다. 광학 현미경과 주사 전자 현미경으로 관찰한 결과, 경판 속은 비어 있지 않았고, 뿌리 부분에서 갈라져 잎 모양을 형성하는 구조를 보였다. 이는 외떡잎식물의 잎맥과 유사한 패턴이다.[10] 또한 경판에는 세로 방향의 내부 구조가 있어, 환대동물이나 연체동물 등이 속하는 좌우대칭동물 상문(Lophotrochozoa)의 다른 동물들처럼 경판이 뿌리 부분에서 분비되어 자라났음을 시사한다.[34]

초기 연구에서는 마렐라(Marrella)나 카나디아(Canadia)처럼 경판 표면에 회절 격자 구조가 있어 무지개빛을 냈을 가능성이 제기되었다.[5][38] 이는 등 비늘 표면에 폭 수백 nm 간격의 주기적인 홈 구조가 관찰되었기 때문인데, 마치 CD 뒷면처럼 무지개색으로 빛났을 것이라는 추측이었다. 그러나 이후의 재검토 연구에서는 이 홈 구조가 표면의 특징이 아니라 내부 구조를 반영하는 것이며, 구조색을 나타내지는 않았을 것으로 결론지었다.[34][39] 이는 카나디아의 경우에도 비슷한 결과가 나왔다.[40]

경판으로 덮여 있어 체절 구조의 유무 등 다른 해부학적 특징은 명확히 알기 어렵다. 다만 입 부분에는 작은 한 쌍의 턱과 유사한 구조가 있었던 것으로 알려져 있다.[38]

3. 생태

위왁시아는 평상시에 몸을 덮고 있는 골편으로 자신을 보호하며, 해저를 기어 다니면서 먹이를 찾는 생활을 했던 동물로 생각된다. 등쪽의 긴 가시는 포식자로부터 몸을 보호하는 방어 수단이었을 수 있다. 이동은 밑면에 있는 달팽이 모양의 발을 수축시켜 움직였던 것으로 보인다.[34]

일부 표본에서는 등면의 비늘이나 복부 측면 경화판에 작은 완족동물인 ''Diraphora bellicostata''가 부착된 채 발견되기도 했다. 이는 위왁시아가 모래나 펄 속에 숨어 살지 않았으며, 이동하면서 바다 바닥을 파거나 갈아엎지 않았음을 시사한다. 위왁시아는 무리를 짓지 않고 단독으로 생활했던 것으로 보인다.[20]

먹이를 섭취하는 장치는 바다 바닥을 덮고 있던 미생물 매트 표면의 세균을 긁어내는 긁개 역할을 했거나, 바다 바닥에 떨어진 음식 입자를 모으는 갈퀴와 같은 역할을 했을 것으로 추정된다.[3]

4. 분류

캄브리아기는 현생 동물 문의 주요 그룹들이 분화하기 시작한 시기이다. 이 과정에서 일부 계통은 현생 그룹의 특징을 부분적으로만 공유하여 특정 분류군의 "줄기군"(stem group)으로 여겨지기도 한다.[7] ''위왁시아'' 역시 이러한 경우에 해당하여, 그 분류학적 위치에 대해 오랫동안 논쟁이 지속되어 왔다. 처음 ''위왁시아''를 발견한 찰스 월콧은 몸을 덮는 경화골(sclerite)의 형태를 근거로 이를 다모류 환형동물로 분류했다.[8]

그러나 이후 연구자들은 다양한 견해를 제시했다. 사이먼 콘웨이 모리스는 섭식 기관의 유사성을 들어 연체동물과의 연관성을 주장했고[20], 닉 버터필드는 경화골의 미세 구조 등을 근거로 다시 다모류 또는 환형동물 줄기군으로 보는 입장을 내놓았다.[10][11] 아멜리 H. 쉘테마 등은 연체동물과의 유사성을 재차 강조하기도 했다.[13][14] 한편, 대니 에이비-야콥센처럼 어느 한쪽으로 명확히 분류하기 어렵다는 신중론도 제기되었다.[15] 최근 연구에서는 구강 구조 분석을 통해 연체동물과의 관계를 지지하는 결과가 나오기도 했지만[3], 여전히 ''위왁시아''가 연체동물과 환형동물 중 어느 계통에 더 가까운지, 혹은 두 그룹 모두와 연관된 줄기군인지에 대한 논의는 계속되고 있다.[16]

4. 1. 다모류 환형동물과의 관계

캄브리아기 동안 오늘날 알려진 대부분의 동물 문이 분화하기 시작했다. 이 과정에서 많은 계통(일부는 후에 멸종)이 둘 이상의 현생 그룹 사이의 중간 단계로 나타나거나, 현생 그룹의 모든 구성원이 공유하는 특징이 부족하여 현생 분류군의 "줄기군"에 속하게 된다.[7] ''위왁시아''가 현생 관 그룹 내에 위치할 수 있는지, 만약 그렇지 않다면 어느 그룹의 줄기군에 속하는지에 대한 논쟁이 계속되고 있다. 처음 ''위왁시아''를 기술한 월콧(Walcott)은 이를 다모류 환형동물로 간주했으며, 그 경화골이 환형동물의 딱지날개("비늘")와 유사하다고 보았다.[8] 이후 ''위왁시아''의 분류에 대한 논쟁은 격렬해졌으며, 연체동물과 멀리 관련된 멸종된 문의 구성원, 관 그룹 다모류, 줄기군 환형동물, 분류가 불분명한 좌우대칭동물, 줄기군 또는 원시적인 관 그룹 연체동물 등 다양한 분류가 제안되었다.[16]1985년, 사이먼 콘웨이 모리스는 ''위왁시아''가 다모류와 유사하다는 점에는 동의했지만, 경화골의 구조는 환형동물의 딱지날개와 다르다고 생각했다. 그는 ''위왁시아''의 섭식 장치가 연체동물의 치설과 유사하다는 점에 더 주목하여, 이 동물을 연체동물과 히오리테스를 포함하는 새로운 분류군 Molluscata로 분류할 것을 제안했다.[20] 나중에 그는 비교적 완전한 형태의 ''할키에리아'' 표본을 기술하면서 이들이 ''위왁시아''와 밀접한 관련이 있다고 제안했다.[9]

스티븐 제이 굴드의 강의에서 영감을 받은 하버드 대학교의 대학원생 고생물학자 닉 버터필드(Nick Butterfield)는 경화골이 비교적 살이 많고 부드러운 딱지날개와는 다르다는 데 동의했다. 그러나 경화골이 단단했기 때문에, 그는 속이 빈 경화골을 가진 생물을 포함하기 위해 제안된 분류군인 "Coeloscleritophora"의 구성원이 될 수 없으며, 따라서 속이 빈 경화골을 가진 할키에리드와 밀접한 관련이 있을 수 없다고 결론지었다. 대신 그는 경화골이 여러 면에서 현생 환형동물의 몸에서 튀어나온 키틴질 털(강모)과 매우 유사하다고 보았다. 일부 속에서는 강모가 지붕 타일처럼 등을 덮는 잎 모양의 비늘을 형성하는데, 버터필드는 경화골의 조성, 상세 구조, "모낭"을 통해 몸에 부착되는 방식, 전반적인 외관이 강모와 유사하다고 주장했다. 일부 현생 환형동물은 또한 각 측면에 더 긴 강모 열을 가지고 있는데, 월콧과 버터필드 모두 이를 ''위왁시아''의 등쪽 가시와 유사하다고 생각했다.[10]

버터필드는 또한 ''위왁시아''의 섭식 장치가 머리 중앙이 아닌 양쪽에 두 부분으로 나뉘어 장착되었을 가능성이 높으며, 이는 다모류에서 흔한 배열이라고 주장했다. 그는 심지어 ''위왁시아''를 현생 다모류의 목인 유두바다벌레목(Phyllodocida)의 구성원으로 분류했으며, ''위왁시아''에 뚜렷한 분절이 없다는 점은 문제가 되지 않는다고 지적했다. 왜냐하면 일부 현생 다모류도 발생 단계를 제외하고는 분절을 보이지 않기 때문이다.[10] 그는 나중에 ''위왁시아''가 화석으로 쉽게 보존될 것으로 예상되는 일부 다모류 특징이 부족하다는 점에 주목하여, 이를 줄기군 환형동물, 즉 현생 환형동물의 진화적 "고모"뻘로 간주했다.[11]

콘웨이 모리스와 필(Peel, 1995)은 버터필드의 주장을 대체로 받아들여 ''위왁시아''를 다모류의 조상 또는 "고모"로 취급했다. 그들은 버터필드가 ''위왁시아'' 경화골의 미세 구조가 버제스 셰일 다모류인 ''Burgessochaeta''와 ''캐나디아''(Canadia)의 강모와 동일하다는 정보를 제공했다고 언급했다. 또한 ''위왁시아''의 한 표본에서 작은 껍질의 흔적이 발견되었는데, 이는 동물의 진화 초기 단계의 잔존물일 수 있으며, 현생 다모류의 한 그룹도 잔존 껍질로 추정되는 구조를 가지고 있다고 지적했다. 그러나 그들은 ''위왁시아''의 섭식 장치가 연체동물의 치설과 훨씬 더 유사하다고 주장했다. 그들은 또한 ''위왁시아''가 할키에리드와 상당히 밀접한 관련이 있으며, 실제로 할키에리드로부터 파생되었다고 주장했다. 왜냐하면 경화골이 유사한 그룹으로 나뉘지만, 할키에리드의 경화골은 훨씬 작고 수가 많기 때문이다. 그들은 또한 1994년에 버터필드가 속이 빈 ''위왁시아'' 경화골을 발견했다고 언급했다.[12] 이들은 가장 초기의 할키에리드는 연체동물의 자매 그룹이며, 그린란드의 시리우스 파세트에서 발견된 할키에리드는 완족동물의 자매 그룹이라고 제안했다. 또한, 다른 할키에리드 속인 ''Thambetolepis''는 환형동물의 "고모 할머니"뻘이고 ''위왁시아''는 환형동물의 "고모"뻘에 해당한다고 보았다.[12]

해양 생물학자 아멜리 H. 쉘테마(Amélie H. Scheltema) 등(2003)은 ''위왁시아''의 섭식 장치가 일부 현생 껍질 없는 무판강 연체동물의 치설과 매우 유사하며, 두 그룹의 경화골 또한 매우 유사하다고 주장했다. 그들은 ''위왁시아''가 연체동물을 포함하는 분지군의 구성원이라고 결론지었다.[13] 쉘테마는 또한 ''위왁시아''와 특정 솔레노가스터(Solenogaster) 연체동물 유충 사이의 유사점을 강조했는데, 이 유충은 세 개의 대칭적인 측면 구역으로 배열된 반복적인 석회질 경화골을 가지고 있다.[14]

덴마크 동물학자 대니 에이비-야콥센(Danny Eibye-Jacobsen)은 2004년에 ''위왁시아''가 다모류 또는 환형동물로 확실하게 분류될 만한 특징이 부족하다고 주장했다. 그는 강모가 연체동물, 환형동물, 완족동물이 공유하는 특징일 수 있으므로, ''위왁시아''의 경화골이 강모와 매우 유사하더라도(그는 이에 대해 의문을 제기했지만) 이것만으로 ''위왁시아''가 환형동물과 가장 가깝다는 것을 증명하지는 못한다고 보았다. 그는 또한 ''위왁시아'' 몸의 여러 구역에서 경화골 수가 매우 다르다는 점이 합리적인 분절 패턴과 일치하지 않는다고 지적했다. 이것만으로 ''위왁시아''를 다모류로 분류하는 것을 막지는 못하겠지만, 다른 명확한 다모류 특징이 부족하다는 점을 고려할 때 심각한 문제라고 생각했다. 그의 견해로는 ''위왁시아''를 원시 환형동물이나 원시 연체동물로 분류할 강력한 근거는 없었지만, 원시 환형동물로 분류하는 것에 대한 반대가 더 강력하다고 보았다.[15]

버터필드는 2006년에 다시 논쟁에 참여하여, 1990년에 ''위왁시아''를 초기 다모류로 간주했던 자신의 주장을 반복하고, 강모는 여러 그룹의 특징이지만 등쪽을 덮는 형태로 나타나는 것은 다모류뿐이라고 덧붙였다.[16]

2012년 스미스(Smith)의 연구에서는 구강 부위를 재기술하면서 연체동물 치설과의 유사점을 다시 확인했으며, 이는 환형동물과의 친연성에 대한 주장을 약화시키고 ''위왁시아''가 실제로는 연체동물임을 입증하는 것으로 해석되었다.[3]

4. 2. 연체동물과의 관계

캄브리아기 동안 오늘날 알려진 대부분의 동물 문이 분화되기 시작했다. 그 결과, 많은 계통(나중에 멸종됨)이 둘 이상의 현생 그룹의 중간 단계로 나타나거나, 현생 그룹의 모든 구성원이 공유하는 특징이 부족하여 현생 분류군의 "줄기 그룹"에 속하게 된다.[7] ''위왁시아''가 현생 관 그룹(crown group) 안에 위치할 수 있는지, 만약 그렇지 않다면 어느 그룹의 줄기에 속하는지에 대한 논쟁이 계속되고 있다. 월콧은 처음 ''위왁시아''를 기술했을 때, 이를 다모류 환형동물 벌레로 간주했으며, 그 경화자(sclerite)가 환형동물의 딱지날개(elytra)와 유사하다고 보았다.[8] 최근 논쟁은 더욱 활발해졌으며, 제안된 분류에는 연체동물과 멀리 관련된 멸종된 문의 구성원, 관 그룹 다모류, 줄기 그룹 환형동물, 분류가 불확실한 좌우대칭동물, 줄기 그룹 또는 원시적인 관 그룹 연체동물 등이 포함된다.[16]1985년, 사이먼 콘웨이 모리스는 다모류와의 유사성에는 동의했지만, ''위왁시아''의 경화자는 환형동물의 딱지날개와 구조가 다르다고 생각했다. 그는 ''위왁시아''의 섭식 장치와 연체동물의 치설(radula) 사이의 유사성에 더 주목하여, 이 동물을 새로운 분류군 Molluscata로 분류했는데, 여기에는 연체동물과 히오리테스도 포함되어야 한다고 제안했다.[20] 나중에 그는 비교적 완전한 형태의 ''할키에리아'' 표본을 처음 기술하면서, 이들이 ''위왁시아''와 밀접한 관련이 있다고 제안했다.[9]

스티븐 제이 굴드의 강의에서 영감을 받은 하버드 대학원생 고생물학자 닉 버터필드(Nick Butterfield)는 경화자가 비교적 살이 많고 부드러운 딱지날개와 같지 않다는 데 동의했다. 그러나 경화자가 단단했기 때문에, 그는 ''위왁시아''가 속이 빈 경화자를 가진 유기체를 포함하기 위해 제안된 분류군인 "Coeloscleritophora"의 구성원이 될 수 없으며, 속이 빈 경화자를 가진 할키에리드(halkieriid)와 밀접한 관련이 있을 수 없다고 결론지었다. 대신 그는 경화자가 여러 면에서 현대 환형동물의 몸에서 돋아난 키틴질 털(강모, chaetae)과 매우 유사하다고 생각했다. 일부 속에서는 이 강모가 지붕 타일처럼 등을 덮는 잎 모양의 비늘을 형성하기도 한다. 버터필드는 경화자의 조성, 세부 구조, "모낭"을 통해 몸에 부착되는 방식, 전반적인 외관에서 강모와의 유사성을 지적했다. 일부 현대 환형동물은 또한 각 측면에 더 긴 털 줄을 발달시키는데, 월콧과 버터필드 모두 이를 ''위왁시아''의 등쪽 가시와 유사하다고 보았다.[10]

버터필드는 또한 ''위왁시아''의 섭식 장치가 "머리" 중앙에 하나로 있는 것이 아니라, "머리" 양쪽에 두 부분으로 나뉘어 있을 가능성이 높으며, 이는 다모류에서 흔한 배열이라고 주장했다. 그는 심지어 ''위왁시아''를 현대의 목인 유두바다벌레목(Phyllodocida)의 구성원으로 분류했으며, ''위왁시아''의 뚜렷한 분절이 없다는 점은 문제가 되지 않는다고 지적했는데, 일부 현대 다모류도 발생 단계를 제외하고는 분절을 보이지 않기 때문이다.[10] 그는 나중에 ''위왁시아''가 화석으로 쉽게 보존될 것으로 예상되는 일부 다모류 특징이 부족하다는 점에 주목하며, 따라서 ''위왁시아''를 줄기 그룹 환형동물, 즉 현대 환형동물의 진화적 "고모"뻘로 보았다.[11]

콘웨이 모리스와 필(Peel, 1995)은 버터필드의 주장을 대체로 받아들여 ''위왁시아''를 다모류의 조상 또는 "고모"로 취급했다. 그들은 버터필드가 ''위왁시아'' 경화자의 미세 구조가 버제스 셰일 다모류인 ''Burgessochaeta''와 ''캐나디아''(''Canadia'')의 강모와 동일하다는 정보를 제공했다고 언급했다. 콘웨이 모리스와 필은 또한 ''위왁시아''의 한 표본에서 작은 껍질의 흔적이 발견되었는데, 이는 동물의 진화 초기의 잔재일 수 있으며, 현대 다모류의 한 그룹도 잔존 껍질로 추정되는 것을 가지고 있다고 언급했다. 그러나 그들은 ''위왁시아''의 섭식 장치가 연체동물의 치설과 훨씬 더 유사하다고 주장했다. 그들은 또한 ''위왁시아''가 할키에리드와 상당히 밀접한 관련이 있으며, 실제로 그들로부터 파생되었을 수 있다고 주장했다. 왜냐하면 경화자가 유사한 그룹으로 나뉘어 있지만, 할키에리드의 경화자는 훨씬 작고 수가 많았기 때문이다. 그들은 또한 1994년에 버터필드가 속이 빈 것으로 보이는 ''위왁시아'' 경화자를 발견했다고 언급했다. 그들은 다음과 같은 관계를 제시하는 분기도를 제안했다:[12]

- 가장 초기의 할키에리드는 연체동물의 "자매 그룹"으로, 서로 밀접하게 관련된 공통 조상의 후손이다.

- 콘웨이 모리스가 그린란드의 시리우스 파세트 라게르슈테테에서 발견한 할키에리드는 완족동물의 "자매 그룹"이다. 완족동물은 현생 형태가 이매패류 껍질을 가지지만, 근육질의 자루와 독특한 섭식 기관인 촉수관(lophophore)을 가진다는 점에서 연체동물과 다르다.

- 또 다른 할키에리드 속인 ''Thambetolepis''는 환형동물의 "고모 할머니"뻘이고, ''위왁시아''는 환형동물의 "고모"뻘이다.[12]

해양 생물학자 아멜리 H. 쉘테마(Amelie H. Scheltema) 등(2003)은 ''위왁시아''의 섭식 장치가 일부 현생 껍질 없는 무판강 연체동물의 치설과 매우 유사하며, 두 그룹의 경화자 역시 매우 유사하다고 주장했다. 그들은 ''위왁시아''가 연체동물을 포함하는 분지군의 구성원이라고 결론지었다.[13] 쉘테마는 또한 ''위왁시아''와 특정 솔레노가스터(Solenogaster) 연체동물 유충 사이의 유사점을 강조했는데, 이 유충은 세 개의 대칭적인 측면 구역으로 배열된 반복적인 석회질 경화자를 가지고 있다.[14]

덴마크 동물학자 대니 에이비-야콥센(Danny Eibye-Jacobsen)은 2004년에 ''위왁시아''가 다모류 또는 환형동물로 확실하게 분류될 만한 특징이 부족하다고 주장했다. 에이비-야콥센은 강모를 연체동물, 환형동물, 완족동물이 공유하는 특징으로 간주했다. 따라서 ''위왁시아''의 경화자가 강모와 매우 유사하더라도(그는 이에 대해 의문을 제기했지만), 이것이 ''위왁시아''의 가장 가까운 친척이 환형동물이라는 것을 증명하지는 못한다고 보았다. 그는 또한 ''위왁시아'' 몸의 여러 구역에서 경화자 수가 매우 다르다는 점은 합리적인 분절 패턴에 해당하지 않는다고 지적했다. 에이비-야콥센은 이것만으로 ''위왁시아''를 다모류로 분류하는 것을 막지는 못하겠지만, 다른 명확한 다모류 특징이 부족하다는 점을 고려할 때 심각한 반론이라고 생각했다. 그의 의견으로는 ''위왁시아''를 원시 환형동물이나 원시 연체동물로 분류할 만한 강력한 근거는 없었지만, 원시 환형동물로 분류하는 것에 대한 반대가 더 강력하다고 생각했다.[15]

버터필드는 2006년에 다시 논쟁에 참여하여, 1990년에 ''위왁시아''를 초기 다모류로 간주했던 주장을 반복하고, 강모는 여러 그룹의 특징이지만 등쪽을 덮는 형태로 나타나는 것은 다모류뿐이라고 덧붙였다.[16]

2012년 연구에서는 구강 부위를 재기술하면서 연체동물 치설과의 유사점을 발견했으며, 이는 환형동물과의 친화성에 대한 주장을 약화시키고 ''위왁시아''가 실제로 연체동물임을 입증하는 것으로 보였다.[3]

5. 분포

''위왁시아''는 주로 버제스 셰일에서 발견된 수백 개의 완전한 표본을 통해 알려진 ''Wiwaxia corrugata'' 종에 대한 연구가 집중되어 있다. 다른 종들은 단편적인 자료나 제한된 표본으로만 알려져 있다.[1][20][34][22]

''위왁시아''는 1899년 G. F. 매튜가 캐나다 오기옵시스 셰일에서 발견된 고립된 가시를 바탕으로 처음 기술했으며, 처음에는 "Orthotheca corrugata"로 분류되었다.[17][20] 1911년, 미국의 고생물학자 찰스 둘리틀 월컷은 캐나다 로키 산맥의 버제스 셰일(캄브리아기 먀오린기, 약 5억 5백만 년 전)에서 추가 표본을 발견하고, 이를 환형동물 다모류로 분류하며 ''Wiwaxia corrugata''라는 새로운 속과 종명을 부여했다.[8]

1966년과 1967년, 해리 B. 휘팅턴이 이끄는 팀은 버제스 셰일을 다시 탐사하여 많은 화석을 발굴했다.[18] 그레이터 필로포드 층에서는 ''위왁시아''의 완전한 표본 464개가 발견되었으며, 이는 해당 군집의 0.88%를 차지한다.[19] 1985년, 휘팅턴 팀의 일원이었던 사이먼 컨웨이 모리스는 상세한 연구를 통해 ''위왁시아''가 다모류가 아니라는 결론을 내렸다.[20]

초기에는 버제스 셰일 지역에서만 발견되었으나, 이후 전 세계 여러 지역에서 화석이 발견되면서 ''위왁시아''가 캄브리아기에 걸쳐 넓은 분포를 보였음이 밝혀졌다. 주요 발견 지역과 시대는 다음과 같다.

이러한 발견들은 ''위왁시아''가 캄브리아기 동안 고위도 지역을 포함한 대부분의 고대 대륙에 걸쳐 전 세계적으로 분포했음을 시사한다.[26][33] 고립된 경화판(sclerite)은 작은 탄질 화석(small shelly fossil) 기록에서도 흔하게 발견된다.[32] 보존 상태가 좋은 필로포드 층 같은 곳에서는 분리된 가시와 경화판의 비율이 완전한 화석에서의 비율과 유사하게 나타나지만, 다른 지역에서는 보존이 더 잘 되는 가시가 경화판보다 더 흔하게 발견되기도 한다.[20]

놀랍게도, 약 1500만 년이라는 긴 시간 동안 ''위왁시아'' 속 내의 종들은 형태적으로 큰 변화 없이 기본적인 몸 구조(경화피, scleritome)를 유지하며 현저한 정체 상태를 보였다.[23] 비록 지역별로 발견된 표본들 사이에 약간의 차이(예: 중국 표본의 갈비뼈 밀도나 가시 발달 시기[26][34])가 관찰되어 여러 종이 존재했을 가능성이 제기되지만[34][28][30][23], 전반적인 다양성은 제한적이었던 것으로 보인다.

6. 하위 종

- ''위왁시아 코루가타'' (''Wiwaxia corrugata'') (Matthew, 1899) - 모식종

- ''위왁시아 폴리오사'' (''Wiwaxia foliosa'') Yang ''et al'' 2014[42]

- ''위왁시아 타이장엔시스'' (''Wiwaxia taijiangensis'') Zhao, Qian & Lee, 1994[43]

- ''Wiwaxia'' sp. Butterfield 1994, Smith 2014

참조

[1]

논문

New reconstruction of the Wiwaxia scleritome, with data from Chengjiang juveniles

[2]

논문

New records of Burgess Shale-type taxa from the middle Cambrian of Utah

2015

[3]

논문

Mouthparts of the Burgess Shale fossils ''Odontogriphus ''and ''Wiwaxia'': Implications for the ancestral molluscan radula

[4]

웹사이트

Wiwaxia corrugata

https://burgess-shal[...]

Royal Ontario Museum

[5]

논문

Colour in Burgess Shale animals and the effect of light on evolution in the Cambrian

1998-06-07

[6]

논문

Ontogeny, morphology and taxonomy of the soft-bodied Cambrian 'mollusc' ''Wiwaxia''

2014

[7]

논문

The Cambrian Fossil Record and the Origin of the Phyla

http://icb.oxfordjou[...]

2006-08-20

[8]

논문

Middle Cambrian annelids. Cambrian geology and paleontology, II

[9]

논문

Articulated halkieriids from the Lower Cambrian of north Greenland

1990-06

[10]

논문

A reassessment of the enigmatic Burgess Shale fossil ''Wiwaxia corrugata'' (Matthew) and its relationship to the polychaete ''Canadia spinosa''. Walcott

[11]

논문

Exceptional Fossil Preservation and the Cambrian Explosion

http://icb.oxfordjou[...]

2006-12-02

[12]

논문

Articulated Halkieriids from the Lower Cambrian of north Greenland and their role in early protostome evolution

[13]

논문

Original Molluscan Radula: Comparisons Among Aplacophora, Polyplacophora, Gastropoda, and the Cambrian Fossil ''Wiwaxia corrugata''

http://www3.intersci[...]

2008-08-05

[14]

논문

An aplacophoran postlarva with iterated dorsal groups of spicules and skeletal similarities to Paleozoic fossils

[15]

논문

A reevaluation of ''Wiwaxia'' and the polychaetes of the Burgess Shale

[16]

논문

Hooking some stem-group ''worms'': fossil lophotrochozoans in the Burgess Shale

http://www3.intersci[...]

2008-08-06

[17]

논문

Studies on Cambrian Faunas, No. 3. — Upper Cambrian Fauna, Mount Stephen, British Columbia. — The Trilobites and Worms

[18]

서적

Wonderful Life

Hutchinson Radius

[19]

논문

Taphonomy of the Greater Phyllopod Bed community, Burgess Shale

2006-10

[20]

논문

The Middle Cambrian metazoan ''Wiwaxia corrugata'' (Matthew) from the Burgess Shale and Ogygopsis Shale, British Columbia, Canada

[21]

논문

Application of sequence stratigraphic concepts to Middle Cambrian phosphogenesis, Georgina Basin, Australia

[22]

논문

Halkieriids in Middle Cambrian Phosphatic Limestones from Australia

2004-05

[23]

논문

Articulated ''Wiwaxia'' from the Cambrian stage 3 Xiaoshiba lagerstätte

[24]

논문

First report of ''Wiwaxia'' from the Cambrian Chengjiang lagerstätte

https://www.reposito[...]

[25]

논문

New ''Wiwaxia'' material from the Tsinghsutung Formation (Cambrian Series 2) of Eastern Guizhou, China

[26]

논문

''Wiwaxia'' from Early-Middle Cambrian Kaili Formation in Taijiang, Guizhou

[27]

논문

Kaili Biota: A Taphonomic Window on Diversification of Metazoans from the Basal Middle Cambrian: Guizhou, China

[28]

논문

Burgess Shale-type microfossils from the middle Cambrian Kaili Formation, Guizhou Province, China

[29]

간행물

fatka-2

[30]

논문

Burgess Shale-type fossils from a Lower Cambrian shallow-shelf sequence in northwestern Canada

[31]

논문

Palaeoecology of the early Cambrian Sinsk biota from the Siberian Platform

[32]

논문

Small carbonaceous fossils (SCFs): A new measure of early Paleozoic paleobiology

[33]

논문

Sclerites and possible mouthparts of ''Wiwaxia'' from the temperate palaeolatitudes of Colombia, South America

http://dro.dur.ac.uk[...]

[34]

논문

Ontogeny, morphology and taxonomy of the soft-bodied Cambrian 'mollusc' ''Wiwaxia''

[35]

논문

Soft-bodied fossils from the upper Valongo Formation (Middle Ordovician: Dapingian-Darriwilian) of northern Portugal

2019-05-25

[36]

논문

The Fezouata fossils of Morocco; an extraordinary record of marine life in the Early Ordovician

https://pubs.geoscie[...]

2015-09

[37]

논문

Mouthparts of the Burgess Shale fossils ''Odontogriphus ''and ''Wiwaxia'': Implications for the ancestral molluscan radula

[38]

논문

Colour in Burgess Shale animals and the effect of light on evolution in the Cambrian

https://www.ncbi.nlm[...]

1998-06-07

[39]

논문

Ontogeny, morphology and taxonomy of the soft-bodied Cambrian ‘mollusc’ Wiwaxia

https://onlinelibrar[...]

2014-01

[40]

논문

Canadia spinosa and the early evolution of the annelid nervous system

https://www.science.[...]

2019-09-06

[41]

저널

Studies on Cambrian Faunas, No. 3.—Upper Cambrian Fauna, Mount Stephen, British Columbia.—The Trilobites and Worms

[42]

저널

Articulated ''Wiwaxia'' from the Cambrian Stage 3 Xiaoshiba Lagerstätte

[43]

저널

''Wiwaxia'' from Early-Middle Cambrian Kaili Formation in Taijiang, Guizhou

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com