천왕성의 대기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

천왕성의 대기는 수소와 헬륨을 주성분으로 하며, 메테인이 소량 포함되어 있어 청록색을 띤다. 1986년 보이저 2호의 탐사 이후 허블 우주 망원경 등을 통해 구름과 바람의 움직임이 관측되었으며, 대류권, 성층권, 열권으로 구성되어 있다. 대기 상층에서는 탄화수소와 수소 코로나가 발견되며, 계절에 따라 극 지역의 밝기가 변하는 등 역학적 변화를 보인다.

더 읽어볼만한 페이지

- 천왕성 - 윌리엄 허셜

독일 태생 영국 천문학자 윌리엄 허셜은 음악가에서 천문학자로 전향하여 직접 망원경을 제작, 천왕성 발견, 쌍성·심원 천체·적외선 발견, 태양계 운동·은하수 구조 연구 등 천문학 발전에 기여했으며, 여동생 캐롤라인 허셜 또한 여성 천문학자로서 업적을 남겼다. - 천왕성 - 윌리엄 라셀

윌리엄 라셀은 자비로 천문대를 건설하고 망원경을 제작하여 해왕성의 위성 트리톤, 토성의 위성 히페리온, 천왕성의 위성 아리엘과 움브리엘을 발견하는 데 기여한 영국의 천문학자이자 양조업자이다. - 행성의 대기 - 지구 대기권

지구 대기권은 지구를 둘러싼 기체 층으로, 지구과학에서는 '대기', 그 외에는 '공기'라고도 불리며, 고도에 따른 온도 변화, 가스 혼합 정도, 이온화 정도에 따라 여러 층으로 나뉘고, 지구의 열 분배와 생명 유지에 필수적이지만, 인간 활동으로 인한 대기 오염은 지구 온난화와 기후 변화를 심화시킨다. - 행성의 대기 - 타이탄의 대기

타이탄의 대기는 질소와 메탄으로 구성되어 있으며, 지구와 유사한 구조를 가지면서 메탄 순환과 반온실 효과 등 복잡한 특징을 나타낸다.

2. 관측 및 탐사

천왕성 내부에는 명확하게 정의된 고체 표면이 없지만, 원격 탐사를 통해 관측할 수 있는 천왕성의 가장 바깥쪽 기체층을 대기라고 부른다. 원격 탐사가 가능한 범위는 대략 기압 1 바 수준에서 약 300km 아래까지이며, 이 깊이에서는 기압이 약 100 bar, 온도는 320,000에 달한다.

천왕성 대기에 대한 관측의 역사는 길지만, 천왕성이 상대적으로 어둡고 시직경이 5″ 미만으로 작아 많은 어려움이 따랐다. 초기 분광 관측을 통해 메테인과 수소가 주요 성분임이 밝혀졌으며, 이는 다른 거대 기체 행성보다 천왕성의 대기가 더 깊은 곳까지 투명하다는 것을 시사했다. 또한, 천왕성은 태양으로부터 받는 에너지와 거의 동일한 양의 에너지를 방출하여 내부 열원이 거의 없음이 확인되었다. 1884년에는 천왕성 적도 부근에서 밝은 점이 관측되어 폭풍과 같은 기상 현상의 존재 가능성이 제기되기도 했다.[2]

본격적인 탐사는 1986년 보이저 2호 우주선이 천왕성을 근접 통과하면서 시작되었다. 보이저 2호는 천왕성 대기의 첫 근접 사진과 스펙트럼 데이터를 전송하여, 대기의 구성 성분과 구조에 대한 상세한 정보를 제공했다.

1990년대 이후에는 허블 우주 망원경과 적응광학 기술을 탑재한 지상 망원경(켁 망원경, NASA 적외선 망원경 시설 등)의 발달로 지구에서도 천왕성의 구름과 같은 대기 현상을 관측하는 것이 가능해졌다. 이러한 지속적인 관측을 통해 천왕성의 풍속을 측정하고 대기의 역학적인 변화를 연구하고 있다.

2. 1. 초기 관측

천왕성의 대기 관측 역사는 길지만 여러 어려움이 따랐다. 천왕성은 비교적 어둡고, 시직경이 5″ 미만으로 작아 관측이 쉽지 않다. 천왕성의 첫 스펙트럼 관측은 1869년과 1871년 안젤로 세키와 윌리엄 허긴스가 프리즘을 통해 수행했으며, 이들은 정체를 알 수 없는 여러 개의 넓은 흡수선을 발견했다. 또한 태양의 프라운호퍼선을 감지하지 못했는데, 노먼 로키어는 이를 천왕성이 태양 빛을 반사하는 것이 아니라 자체적으로 빛을 방출하기 때문이라고 해석하기도 했다. 그러나 1889년 자외선 스펙트럼 사진에서 프라운호퍼선이 관측되면서 천왕성 역시 태양 빛을 반사하여 빛난다는 사실이 증명되었다. 넓은 흡수선의 정체는 1940년대까지 밝혀지지 않았다.천왕성은 겉보기에는 특징이 거의 없어 보이지만, 역사적으로 기상 현상이 관측된 기록이 있다. 1884년 3월과 4월, 천문학자 앙리 조제프 페로탱, 노먼 로키어, 샤를 트레피에는 천왕성 적도 부근을 도는 밝고 길쭉한 점을 관측했는데, 이는 폭풍으로 추정된다.[2]

천왕성 스펙트럼 해석의 돌파구는 1930년대 루퍼트 와일트(Rupert Wildt)와 베스토 슬라이퍼에 의해 마련되었다. 그들은 543, 619, 925, 865, 890 nm 파장에서 관측된 어두운 띠들이 기체 메테인에 의한 흡수선임을 밝혀냈다. 이 흡수선들은 매우 약하고 빛이 통과하는 경로가 길어야 감지될 수 있었기 때문에 이전에는 발견되지 않았었다. 이를 통해 천왕성의 대기가 다른 거대 기체 행성들에 비해 더 깊은 곳까지 투명하다는 점이 시사되었다. 1950년 제러드 카이퍼는 827 nm에서 또 다른 희미한 흡수선을 발견했지만 그 정체를 밝히지는 못했다. 1952년, 게르하르트 헤르츠베르크는 이 흡수선이 분자 수소의 약한 사중극자 흡수에 의해 발생한다는 것을 증명하여, 수소가 천왕성에서 발견된 두 번째 화합물이 되었다. 1986년까지 천왕성 대기에서 알려진 기체는 메테인과 수소뿐이었다. 1967년부터 시작된 원적외선 분광 관측 결과, 천왕성의 대기는 태양으로부터 받는 복사 에너지와 거의 열적 평형 상태에 있으며, 내부 열원이 없어도 관측된 온도를 설명할 수 있다는 것이 밝혀졌다. 1986년 보이저 2호가 방문하기 전까지 천왕성에서 뚜렷한 대기 특징은 관측되지 않았다.

1986년 1월, 보이저 2호 우주선은 천왕성에서 약 107100km 떨어진 지점을 통과하며 최초로 근접 사진과 스펙트럼 데이터를 보내왔다. 이를 통해 천왕성 대기가 주로 수소와 헬륨으로 구성되어 있으며, 메테인이 약 2% 포함되어 있다는 사실이 확인되었다. 대기는 매우 투명했으며, 성층권과 대류권에 두꺼운 안개는 거의 없었고, 제한된 수의 구름만이 관측되었다.

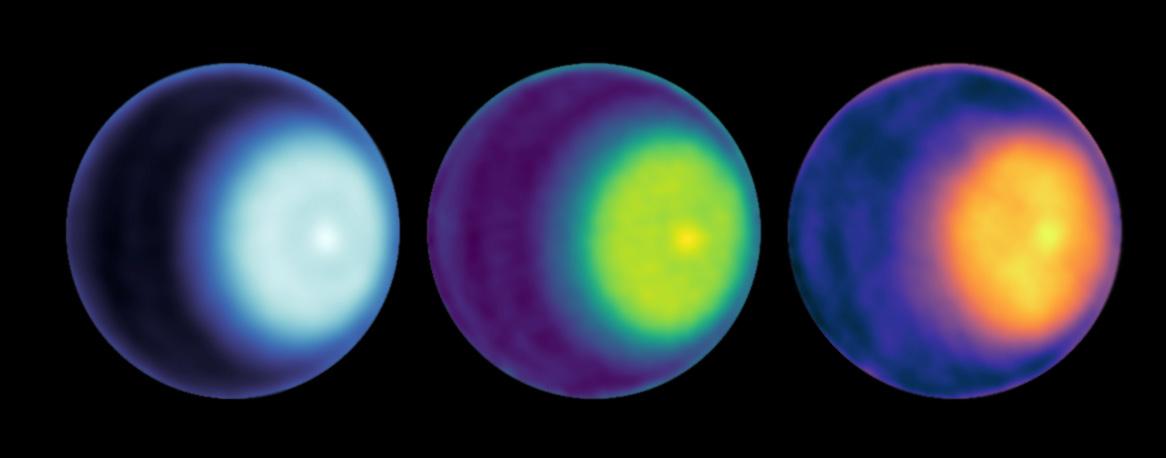

1990년대와 2000년대 들어 허블 우주 망원경과 W. M. 켁 천문대, NASA 적외선 망원경 시설 등 적응광학 기술을 갖춘 지상 망원경을 통해 지구에서도 천왕성의 뚜렷한 구름 특징을 처음으로 관측할 수 있게 되었다. 이 구름들의 움직임을 추적함으로써 보이저 2호 관측 이후 처음으로 바람 속도를 다시 측정하고 천왕성 대기 역학을 연구할 수 있게 되었다.

2. 2. 보이저 2호

1986년 1월, 보이저 2호 우주선은 천왕성에서 107100km의 최소 거리를 통과하며 대기의 첫 근접 이미지와 스펙트럼을 제공했다. 이 관측을 통해 천왕성 대기가 주로 수소와 헬륨으로 구성되어 있으며, 약 2%의 메테인을 포함하고 있다는 것이 확인되었다. 또한 대기는 매우 투명하여 성층권과 대류권에 두꺼운 안개나 흐림 현상이 없었으며, 제한된 수의 구름만이 관측되었다.2. 3. 최근 관측

1990년대와 2000년대에 들어 허블 우주 망원경과 적응광학 시스템을 갖춘 지상 망원경(예: 켁 망원경, NASA 적외선 망원경 시설)의 발전 덕분에, 지구에서도 처음으로 천왕성의 뚜렷한 구름 특징을 관찰할 수 있게 되었다. 이러한 관측 기술의 발전은 보이저 2호 탐사 이후 멈춰 있던 천왕성 대기 연구에 새로운 활력을 불어넣었다.

새롭게 관측된 구름의 움직임을 추적함으로써, 천문학자들은 보이저 2호 관측 이후 처음으로 천왕성의 바람 속도를 다시 측정할 수 있었으며, 이를 통해 천왕성 대기의 복잡한 역학적 상태를 보다 깊이 연구할 수 있게 되었다. 최근 관측에서는 천왕성의 북극 지역에서 사이클론이 발견되기도 하였다.[2]

3. 구성

천왕성 대기의 구성은 행성 전체의 구성과는 차이가 있으며, 주로 수소 분자와 헬륨으로 이루어져 있다.[5] 보이저 2호의 관측 결과, 헬륨의 비율은 원시 태양과 매우 비슷하며, 이는 다른 기체 행성들과는 달리 헬륨이 행성 중심부로 가라앉지 않았음을 시사한다.[5][5]

대기에서 세 번째로 풍부한 성분은 메테인(CH4)이다.[5] 메테인은 가시광선과 근적외선 영역의 빛을 강하게 흡수하여 천왕성이 특징적인 청록색 또는 시안 색을 띠게 만든다.[5] 대기 깊은 곳에서는 메테인의 비율이 태양보다 훨씬 높지만, 온도가 매우 낮은 상층 대기에서는 메테인이 얼어붙어 응결하기 때문에 그 비율이 낮아진다.[5][5] 암모니아, 물, 황화 수소와 같이 메테인보다 휘발성이 낮은 다른 화합물들도 깊은 대기 속에 상당량 존재할 것으로 추정된다.[5][5]

천왕성 대기의 동위원소 구성에 대해서는 아직 많이 알려지지 않았지만, 중수소와 경수소의 비율이 측정되었으며, 이는 목성에서 측정된 원시 태양계의 비율과는 다른 값을 보인다.[5][5] 또한, 성층권에서는 태양 자외선에 의해 메테인이 광분해되면서 생성된 것으로 보이는 복잡한 탄화수소 화합물들이 미량 발견되었다.[5][5] 이 외에도 혜성이나 우주 먼지 등을 통해 외부에서 유입된 것으로 추정되는 수증기, 일산화탄소, 이산화탄소 등도 성층권에서 관측되었다.[5]

3. 1. 주요 성분

천왕성 대기의 구성 성분은 천왕성 전체의 구성 성분과는 차이가 있으며, 주로 수소 분자와 헬륨으로 이루어져 있다. 보이저 2호가 원적외선 및 전파 엄폐 관측을 통해 측정한 헬륨 몰분율은 대류권 상부에서 0.152 ± 0.033이다. 이는 질량 분율로는 0.262 ± 0.048에 해당한다. 이 값은 원시 태양의 헬륨 질량 분율인 0.2741 ± 0.0120과 매우 비슷하며, 이는 다른 기체 행성들처럼 헬륨이 행성 중심부로 가라앉지 않았음을 시사한다.천왕성 대기에서 세 번째로 많은 성분은 메테인(CH4)으로,[5] 지상에서의 분광 관측을 통해 그 존재가 밝혀졌다. 메테인은 가시광선 및 근적외선 영역에 강한 흡수선을 가지고 있어 천왕성이 청록색이나 시안 색으로 보이게 한다. 1.3 바 압력 지점의 메테인 구름 아래에서 메테인 분자의 비율은 몰분율 기준으로 약 2.3%로, 태양에서의 수치보다 10배에서 30배가량 높다. 대류권계면의 온도가 낮아 과포화 상태의 메테인이 응결하기 때문에, 대기권 상부에서는 메테인 비율이 더 낮아진다. 구름 위 대류권 상부에서는 기압이 포화 증기압의 30%밖에 되지 않아, 불포화 상태인 것으로 추정한다. 휘발성이 낮은 암모니아, 물, 황화 수소의 비율은 밝혀지지 않았으나, 메테인과 비슷하게 태양의 20~30배, 많게는 수백 배에 달할 것으로 추정하고 있다.

천왕성 대기의 동위원소 구성 비율은 거의 알려진 바가 없다. 현재까지 밝혀진 유일한 동위원소 비율은 경수소와 중수소의 비율로, 1990년대 적외선 우주 관측선(ISO)에서 측정한 값은 5.5+3.5-1.5×10-5였으며, 이는 목성에서 측정한 원시 태양의 비율인 2.25 ± 0.35×10−5보다 크다. 천왕성에서 중수소는 거의 전부 경수소와 결합한 수소 중수소화물 분자 형태로 존재한다.

스피처 우주 망원경 등 적외선 분광과 자외선 엄폐 관측을 통해 대기 성층권에서 복잡한 탄화수소의 흔적을 발견하였으며, 이는 메테인이 광분해되며 발생한 것으로 추정하고 있다. 여기에는 에테인(C2H6), 아세틸렌(C2H2), 프로파인(CH3C2H), 디아세틸렌(C2HC2H)이 포함된다. 적외선 분광 관측에서는 성층권 내 수증기, 일산화탄소, 이산화탄소의 흔적 또한 발견하였으며, 이는 낙하하는 먼지나 혜성 등을 통해 외부에서 유입되는 것으로 보인다.

3. 2. 미량 성분

천왕성 대기에서 세 번째로 많은 원소는 메테인(CH4)으로,[5] 지상에서의 분광 관측을 통해 그 존재가 밝혀졌다.[5] 메테인은 가시광선 및 근적외선 대역에 강한 흡수선을 가지고 있어 천왕성이 청록색이나 시안으로 보이게 하는 주된 요인이다.[5] 1.3 바 압력 지점의 메테인 구름 아래에서는 메테인 분자의 몰 분율이 약 2.3%에 달하며,[5] 이는 태양에서의 수치보다 10배에서 30배가량 높은 값이다.[5] 하지만 대류권계면의 온도가 매우 낮아 과포화 상태의 메테인이 응결하기 때문에, 대기권 상부로 갈수록 메테인의 비율은 현저히 낮아진다.[5] 구름 위쪽의 상부 대류권에서는 메테인의 부분 압력이 해당 고도에서의 포화 증기압의 30% 정도에 불과하여 불포화 상태인 것으로 추정된다.[5]암모니아, 물, 황화 수소와 같이 메테인보다 휘발성이 낮은 화합물들의 정확한 농도는 아직 깊은 대기 속까지 파악되지 않았다.[5] 그러나 이들 역시 메테인과 비슷하게 태양에서의 존재비보다 최소 20~30배, 많게는 수백 배에 달할 것으로 추정하고 있다.[5]

천왕성 대기의 동위원소 구성 비율에 대해서는 알려진 바가 매우 적다.[5] 현재까지 유일하게 측정된 동위원소 비율은 중수소(D)와 경수소(H)의 비율로, 1990년대 적외선 우주 관측선(ISO) 관측을 통해 5.5+3.5-1.5×10-5라는 값이 측정되었다. 이는 목성에서 측정한 원시 태양의 비율인 2.25 ± 0.35×10-5보다 상당히 높은 값이다.[5] 천왕성에서 중수소는 거의 대부분 경수소와 결합하여 수소 중수소화물(HD) 분자 형태로 존재하는 것으로 보인다.[5]

스피처 우주 망원경(SST)을 이용한 적외선 분광 관측[5] 및 자외선 엄폐 관측[5]을 통해 천왕성의 성층권에서는 여러 종류의 복잡한 탄화수소 미량 성분들이 발견되었다. 이들은 주로 메테인이 태양의 자외선 복사에 의해 광분해되면서 생성된 것으로 여겨진다.[5] 발견된 탄화수소에는 에테인(C2H6), 아세틸렌(C2H2),[5] 프로파인(메틸아세틸렌, CH3C2H), 디아세틸렌(C2HC2H) 등이 포함된다.[5] 또한 적외선 분광 관측에서는 성층권에서 미량의 수증기,[5] 일산화탄소(CO),[5] 이산화탄소(CO2)도 발견되었는데, 이들은 행성 외부에서 유입된 먼지나 혜성 등에서 기원했을 가능성이 높다.[5]

3. 3. 동위원소

천왕성 대기의 동위원소 구성 비율은 거의 알려진 바가 없다. 현재까지 밝혀진 유일한 동위원소 존재비는 중수소(D)와 경수소(H)의 비율(D/H 비율)이다. 이 값은 1990년대 적외선 우주 관측소(ISO)에서 측정되었으며, 5.5+3.5-1.5×10-5이다. 이는 목성에서 측정된 원시 태양계의 비율인 2.25 ± 0.35×10-5보다 크다. 천왕성에서 중수소는 거의 전부 중수소화 수소(HD) 분자 형태로 존재한다.4. 구조

천왕성의 대기는 크게 세 개의 주요 층으로 나눌 수 있다. 가장 아래층은 고도 약 -300km에서 50km 사이, 기압 100 바(bar)에서 0.1 바 사이의 대류권이다. 천왕성에서 고도는 기압 1 바 지점을 0 km 기준으로 삼기 때문에, 고도가 음수인 경우는 이 기준점보다 더 깊은 곳을 의미한다. 그 위로는 고도 50km에서 4000km 사이, 기압 0.1 바에서 10−10 바 사이의 성층권이 있다. 가장 바깥층은 고도 4000km부터 천왕성 반지름의 몇 배에 달하는 높이까지 펼쳐진 열권 및 외기권이다. 지구의 대기와는 달리, 천왕성의 대기에는 중간권이 존재하지 않는다.

4. 1. 대류권

천왕성의 대기는 크게 세 층으로 나눌 수 있는데, 그중 대류권은 가장 낮고 밀도가 높은 지역이다. 대류권은 고도 약 -300km에서 50km까지, 기압으로는 100 바(bar)에서 0.1 바까지의 영역에 해당한다. 천왕성에서 고도는 기압 1 바 지점을 0 km 기준으로 삼기 때문에, 고도가 음수인 경우는 이 기준점보다 더 깊은 곳을 의미한다. 대류권은 고도가 높아짐에 따라 온도가 낮아지는 특징을 보인다. 대류권 가장 낮은 부분(고도 -300km)의 온도는 약 320 K이며, 고도 50km에서는 약 53 K까지 떨어진다. 대류권의 가장 차가운 상부 경계인 대류권계면의 온도는 위도에 따라 49 K에서 57 K 사이에서 변하며, 남위 25° 부근에서 가장 낮다. 천왕성 대기 질량의 거의 대부분이 대류권에 집중되어 있으며, 행성의 원적외선 열 방출 대부분도 대류권계면에서 일어나는데, 이를 통해 측정한 천왕성의 유효온도는 59.1 ± 0.3 K이다.

대류권에는 매우 복잡한 구조의 구름이 존재할 것으로 추정된다. 예상되는 구름층은 다음과 같다.

이 중 메테인 구름은 보이저 2호가 직접 관측했지만, 다른 구름층의 존재는 아직 추정 단계에 머물러 있다. 특히 황화수소 구름층은 천왕성 대기의 황 대 질소 비율(S/N비)이 태양의 비율인 0.16보다 상당히 커야만 존재할 수 있다. 만약 이 비율이 낮다면, 황화수소는 모두 암모니아와 반응하여 황화수소 암모늄 구름을 형성하고, 3~10 바 영역에는 암모니아 구름이 존재하게 될 것이다. S/N비가 높다는 가정은 20~40 바 영역에서 암모니아가 부족하다는 것을 의미하는데, 이는 더 깊은 곳의 물 구름 속 물방울이나 물-암모니아 이온 바다에 암모니아가 용해되었기 때문일 수 있다.

상위 두 구름층(메테인 구름과 암모니아/황화수소 구름)의 정확한 위치에 대해서는 논란이 있었다. 보이저 2호는 전파 엄폐 관측을 통해 메테인 구름을 1.2~1.3 바에서 직접 감지했으며, 이후 이미지 분석으로도 확인되었다. 더 깊은 암모니아/황화수소 구름의 상단은 초기 가시광선 및 근적외선 분광 분석(0.5~1 μm) 결과 3 바에 위치하는 것으로 나타났었다. 하지만 이후 1~2.3 μm 파장대의 분광 분석에서는 메테인 구름 상단이 2 바, 그 아래 구름 상단이 6 바에 위치한다는 다른 결과가 나왔다. 이러한 불일치는 대기 중 메테인 흡수에 대한 새로운 데이터를 통해 해결되었는데, 최근 분석 결과에 따르면 메테인 구름은 1.6 바, 그 아래 구름은 3 바에 위치하는 것으로 조정되었다. 이 두 상층 구름의 광학적 깊이는 위도에 따라 변하는데, 일반적으로 적도보다 극지방에서 더 얇아지는 경향을 보인다. 그러나 2007년에는 남극 근처의 '칼라(collar)' 구조가 위치한 남위 45°에서 메테인 구름의 광학적 깊이가 국지적으로 최대치를 기록하기도 했다.

대류권은 매우 역동적인 지역으로, 강한 수평 방향의 바람이 불고 밝은 메테인 구름과 어두운 반점(흑점)이 관측되며, 뚜렷한 계절 변화도 나타난다.

4. 2. 성층권

성층권은 천왕성 대기의 중간층으로, 고도 50km에서 4000km, 기압 0.1바에서 10−10바 사이에 위치한다. 이곳의 온도는 대류권계면의 53,000에서 시작하여 고도가 높아짐에 따라 점차 상승하여, 성층권 상부(열권 바닥)에서는 800,000에서 850,000에 이른다.성층권이 가열되는 주된 요인은 두 가지이다. 첫째는 위쪽의 뜨거운 열권으로부터 아래로 전달되는 열전도이고, 둘째는 메테인 및 메테인의 광분해 과정에서 생성된 복잡한 탄화수소 분자들이 태양으로부터 오는 자외선과 적외선 복사를 흡수하는 것이다. 메테인은 차가운 대류권계면을 통해 성층권으로 유입되는데, 이때 수소 분자와의 혼합비는 약 3×10-5으로, 이는 포화 상태의 3분의 1 정도에 해당한다. 고도가 높아져 기압이 0.1밀리바가 되는 지점에서는 메테인의 혼합비가 약 10-7까지 감소한다.

메테인보다 무거운 탄화수소들은 주로 고도 160km에서 320km 사이의 비교적 좁은 층에 분포한다. 이 영역은 기압 10밀리바에서 0.1밀리바, 온도 100,000에서 130,000에 해당한다. 성층권에서 메탄 다음으로 풍부한 탄화수소는 아세틸렌과 에테인이며, 이들의 혼합비는 약 10-7이다. 프로파인이나 디아세틸렌과 같은 더 무거운 탄화수소의 혼합비는 약 10-10으로 훨씬 낮다. 성층권의 온도와 탄화수소 혼합비는 시기와 위도에 따라 변화하는 경향을 보인다. 예를 들어, 1986년 보이저 2호 관측 당시에는 극지방보다 적도 부근에 탄화수소가 더 많았으며, 극지방에서는 탄화수소가 더 낮은 고도에 한정되어 분포했다. 또한, 성층권 온도는 지점에서 상승하고 분점에서 하강하는데, 그 변화 폭은 약 50K-change에 달할 수 있다. 성층권의 냉각은 주로 이러한 탄화수소들에 의해 이루어지는데, 특히 아세틸렌은 13.7μm 파장에서 강한 적외선 방출을 통해 열을 식히는 역할을 한다.

성층권에는 탄화수소 외에도 일산화 탄소(CO)와 미량의 수증기(H2O), 이산화 탄소(CO2)가 존재한다. 일산화탄소의 혼합비는 약 3×10-8으로 탄화수소와 비슷한 수준이며, 수증기와 이산화탄소의 혼합비는 각각 약 8×10-9과 10-11이다. 이 세 가지 물질은 탄화수소와 달리 특정 고도에 집중되지 않고 성층권 전체에 비교적 고르게 분포한다.

성층권 하부의 차가운 영역에서는 에테인, 아세틸렌, 디아세틸렌이 응결하여 안개 또는 헤이즈(haze) 층을 형성한다. 이 안개층은 가시광선에서 약 0.01의 광학적 깊이를 가진다. 각 물질의 응결은 특정 기압 고도에서 일어나는데, 에테인은 약 14밀리바, 아세틸렌은 2.5밀리바, 디아세틸렌은 0.1밀리바에서 응결한다. 이 고도들에서는 안개 입자가 태양 복사를 흡수하여 주변보다 온도가 약간 높은 국소적인 온도 최대값이 나타날 수 있다.

천왕성 성층권의 탄화수소 농도는 다른 거대 기체 행성들에 비해 현저히 낮다. 이로 인해 안개층 위쪽의 대기는 매우 깨끗하고 투명하다. 탄화수소 농도가 낮은 것은 대기 상하 방향의 혼합이 약하기 때문으로 추정되며, 이는 천왕성 성층권의 불투명도를 낮추고 다른 거대 행성들보다 온도를 더 차갑게 만드는 원인이 된다. 안개층 자체도 균일하게 분포하지 않는다. 1986년 보이저 2호가 천왕성을 통과할 당시, 안개는 태양빛을 받는 극지방 근처에 집중되어 있었으며, 이 때문에 해당 지역은 자외선 파장에서 어둡게 관측되었다.

4. 3. 열권 및 전리층

수천 킬로미터(km)에 걸쳐 펼쳐진 천왕성 대기의 가장 바깥층은 열권 및 외기권이다. 이곳의 온도는 약 800,000 ~ 850,000로 일정하게 유지되는데, 이는 토성의 열권 온도인 420,000보다 훨씬 높은 수치이다.[1][2][3] 이렇게 높은 온도를 유지하는 열원이 무엇인지는 아직 명확히 밝혀지지 않았다. 태양으로부터 오는 자외선(UV)이나 극자외선(EUV) 복사, 또는 오로라 활동만으로는 이 정도의 온도를 유지하기에 에너지가 부족한 것으로 여겨진다.[4][2] 다만, 성층권에 탄화수소가 부족하여 열을 식히는 효율이 떨어지는 것이 고온 현상과 관련이 있을 수 있다는 가능성이 제기되었다.[2] 열권은 수소 분자 외에도 많은 양의 자유 수소 원자를 포함하고 있다.[4] 반면, 헬륨은 더 낮은 고도에서 확산되어 분리되기 때문에 열권에는 거의 존재하지 않을 것으로 추정된다.[5]열권과 성층권 상부에는 이온과 전자가 많이 모여 전리층을 형성한다. 보이저 2호의 전파 엄폐 관측 결과, 전리층은 고도 1000km에서 10000km 사이에 분포하며, 특히 고도 1000km에서 3500km 사이에는 여러 개의 좁고 밀도 높은 층이 존재할 가능성이 있다. 천왕성 전리층의 평균 전자 밀도는 104 cm-3 정도이며, 성층권 내의 밀집된 층에서는 105 cm-3에 달하기도 한다. 전리층은 주로 태양의 자외선 복사에 의해 유지되며, 그 밀도는 태양 활동의 변화에 따라 달라진다. 천왕성의 오로라 활동은 목성이나 토성만큼 강하지 않아서 전리층 형성에 큰 영향을 주지는 못한다. 전리층의 전자 밀도가 상대적으로 높은 이유 중 하나는 성층권의 탄화수소 농도가 낮기 때문일 수 있다.[2]

전리층과 열권에 대한 중요한 정보 중 하나는 지상 관측을 통해 발견된 삼수소 양이온(H3+)의 강한 중간 적외선(파장 3–4 μm) 방출이다. 이 방출의 총 에너지는 1~2 W에 달하며, 이는 근적외선 영역에서 관측되는 수소 사중극자 방출 에너지보다 10배 정도 더 강하다. 삼수소 양이온은 전리층을 식히는 주요 원인 중 하나로 작용한다.

천왕성의 대기 상층에서는 주광(dayglow영어) 또는 전광(electroglow영어)이라고 불리는 원자외선(파장 90–140 nm) 방출 현상이 관측된다. 이 현상은 삼수소 양이온의 적외선 방출과 마찬가지로 주로 태양 빛을 받는 쪽에서 일어난다. 모든 거대 기체 행성의 열권에서 공통적으로 나타나는 이 현상은 발견 초기에는 원인이 불분명했으나, 현재는 태양 복사나 광전자에 의해 들뜬 상태가 된 수소 원자 및 분자가 내뿜는 자외선 형광으로 해석된다.

4. 4. 수소 코로나

분자의 평균 자유 행로가 높이척도를 넘어서는 열권의 상층부를 외기권이라고 부른다. 천왕성 외기권의 아래쪽 경계는 고도 약 6500km, 즉 행성 반지름의 4분의 1 지점이며, 행성 반지름의 수 배에 달하는 거리까지 넓게 퍼져 있다. 외기권은 주로 수소 원자로 이루어져 있으며, 이 때문에 천왕성의 수소 코로나라고도 불린다.열권 바닥의 높은 온도와 상대적으로 높은 기압이 외기권이 이렇게 넓게 퍼진 이유 중 하나로 여겨진다. 코로나에는 에너지가 2 eV 이상인 매우 뜨거운 상태의 수소 원자도 상당수 존재하는데, 그 생성 원리는 명확하지 않지만 열권을 뜨겁게 만드는 원인과 관련 있을 것으로 추정된다. 코로나 속 수소 원자의 밀도는 천왕성에서 멀어짐에 따라 점차 낮아져, 천왕성 반지름의 몇 배 거리에서는 1 cm3당 수백 개 수준이 된다.

이렇게 크게 확장된 외기권은 천왕성 궤도를 도는 작은 입자들에 항력을 작용시켜 끌어당긴다. 이로 인해 천왕성 고리의 먼지가 점차 고갈되며, 끌려 들어온 먼지는 행성의 대기 상층부에 섞이게 된다.

5. 역학

천왕성의 대기는 목성이나 토성에서 흔히 볼 수 있는 넓고 다채로운 띠나 거대한 구름이 없어 상대적으로 밋밋한 모습을 보인다.[4] 1986년 이전에는 천왕성의 대기에서 개별적인 특징이 단 한 번만 관찰되었을 정도로 변화가 적어 보였다.[2]

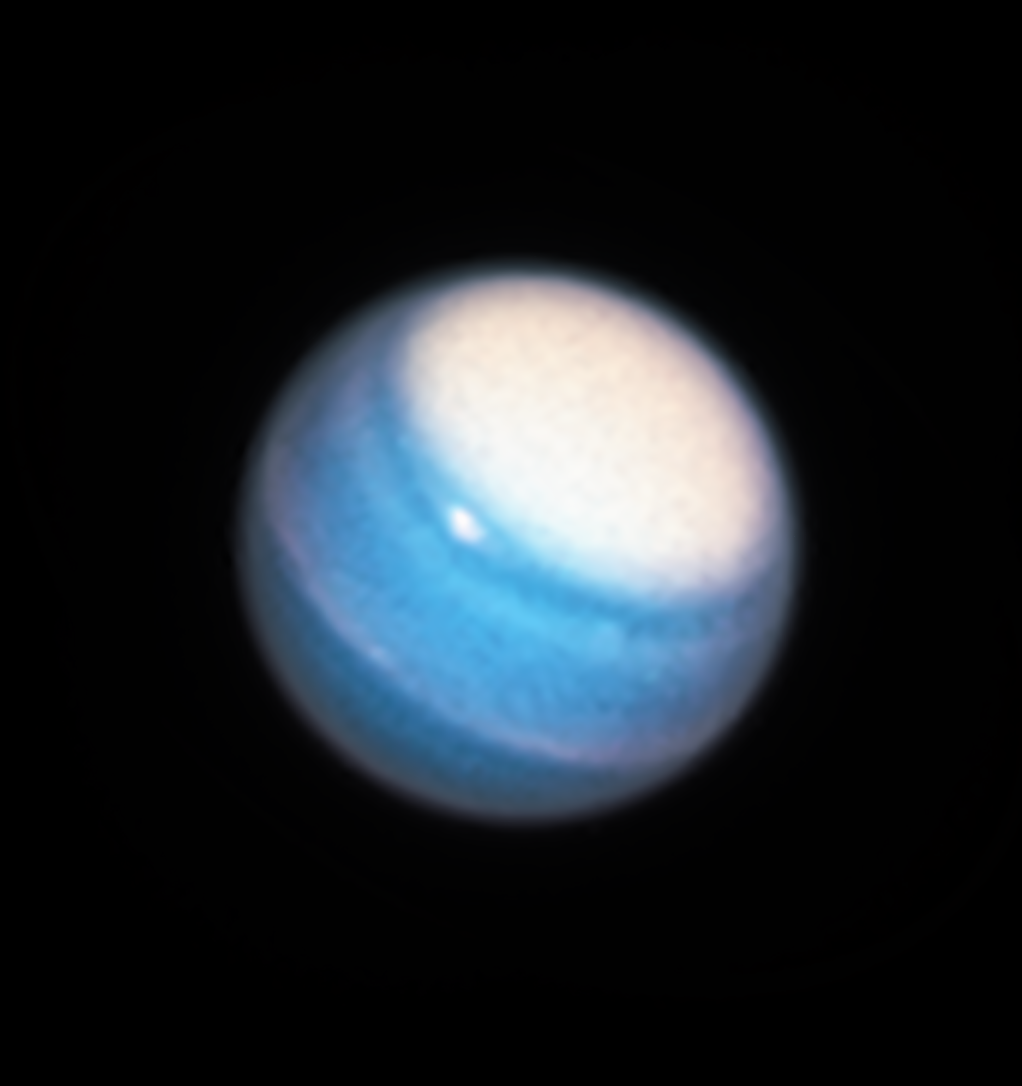

보이저 2호의 탐사를 통해 처음으로 대기의 세부적인 모습이 드러났다. 남반구 저위도의 어두운 지역과 밝은 남극 극관, 그리고 극관 가장자리의 밝은 띠인 '극의 고리'(Polar collareng) 등이 관측되었다. 이러한 극관과 극의 고리는 고정된 것이 아니라 시간이 지남에 따라 변화하는 역동적인 모습을 보인다. 1986년 관측되었던 남극관과 남극 극의 고리는 1990년대와 2007년 춘분 이후 각각 점차 사라졌으며, 대신 2007년부터 북극 지역에서 새로운 극의 고리가 나타나 점점 뚜렷해지고 있다.

천왕성의 대기는 다른 거대 기체 행성에 비해 전반적으로 조용하지만, 양쪽 반구의 중위도에서 소수의 작은 밝은 구름들이나 해왕성의 대흑점과 유사한 '천왕성 암흑 반점'(Uranus Dark Spoteng)이 관측되기도 한다. '버그'(Bergeng)라고 불리는 특정 밝은 구름은 수십 년 동안 지속적으로 관측될 정도로 안정적인 모습을 보이기도 한다.

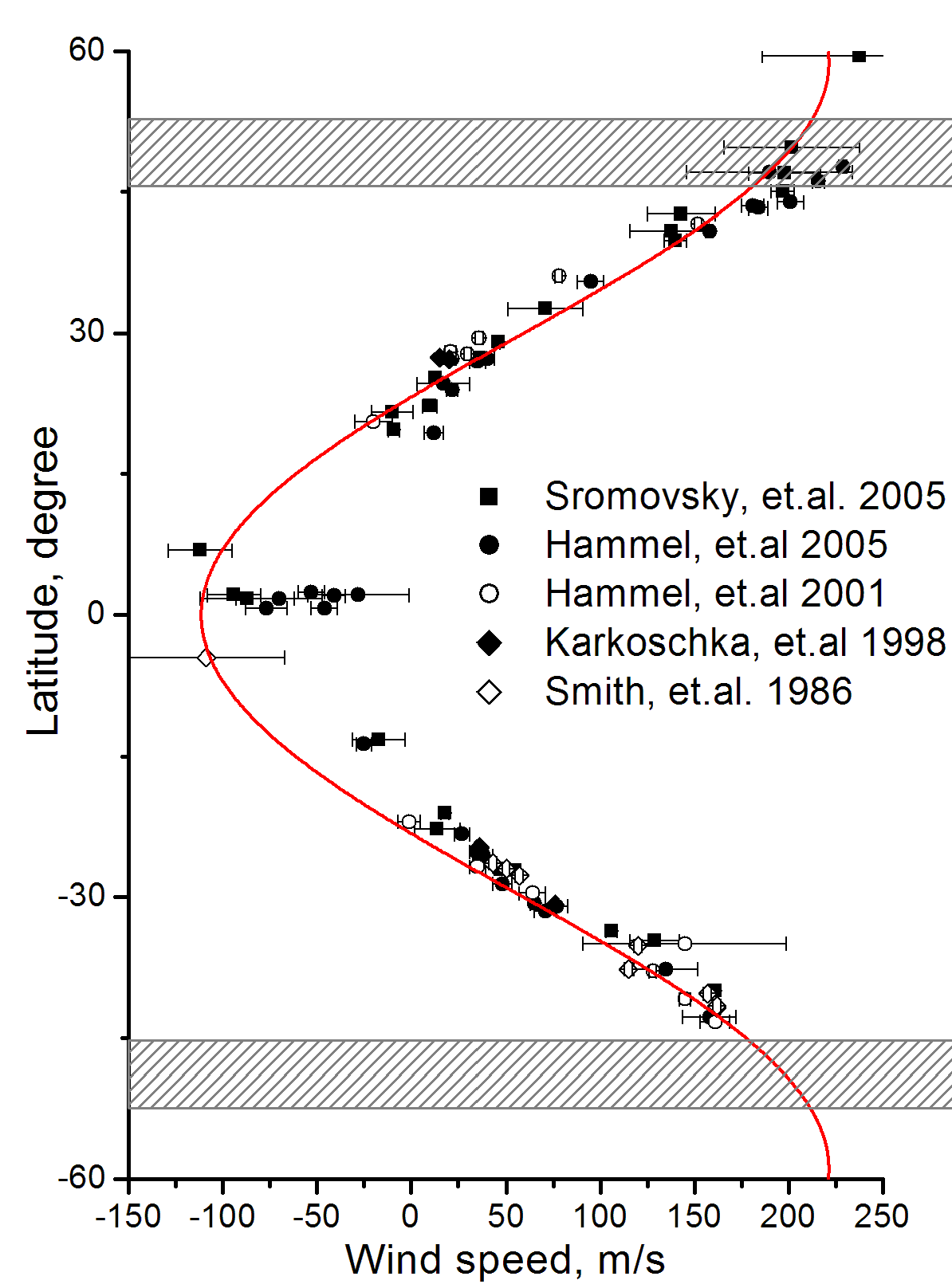

또한 대기에는 매우 강한 바람이 불고 있다. 적도 부근에서는 행성의 자전 방향과 반대로 부는 바람이, 위도 ±20° 이상에서는 자전 방향과 같은 방향으로 부는 바람이 관측된다. 이러한 바람의 속도와 남북 반구 간의 세기 차이는 계절에 따라 변화하는 것으로 나타났다.

천왕성은 약 84년의 공전 주기에 걸쳐 뚜렷한 계절 변화를 겪는다. 이는 하지점이나 동지점에 가까워질수록 행성 전체가 밝아지고 춘분점이나 추분점에 가까워질수록 어두워지는 밝기 변화로 나타날 뿐만 아니라, 앞서 언급된 극관 및 극의 고리의 생성과 소멸, 바람 패턴의 변화 등 대기 자체의 역동적인 변화를 통해 드러난다.

5. 1. 바람

천왕성의 대기에는 적도 주변에 자전 반대 방향(역행)으로 부는 강한 수평 방향 바람이 불고 있으며, 위도 ±20° 지점에서 자전 방향(순행)으로 방향이 바뀐다. 풍속은 적도에서 -50m/s ~ -100m/s이며, 위도 50° 부근에서는 240m/s까지 증가한다.

2007년 춘분점 통과 이전 측정한 바람 데이터에서는 남반구의 바람이 약간 더 강한 비대칭을 보였다. 이는 2007년 이전에 태양이 계속 남반구를 비추고 있었기 때문에 발생한 계절 현상으로 밝혀졌다. 2007년 이후 북반구의 바람은 가속되는 반면 남반구의 바람은 감속되었다.

5. 2. 구름과 폭풍

천왕성은 목성이나 토성에서 흔히 볼 수 있는 넓고 다채로운 색상의 띠나 거대한 구름이 없어, 상대적으로 단조로운 모습을 보인다.[4] 1986년 보이저 2호가 천왕성을 근접 통과하기 전까지는 대기 현상이 단 한 건만 관측되었을 정도로 특징이 잘 나타나지 않았다.[2]

보이저 2호 관측 당시 가장 눈에 띄는 특징은 남위 -40°와 -20° 사이의 어두운 저위도 지역과 밝은 남극 극관이었다. 이 극관의 북쪽 경계는 위도 약 -45°에 위치했으며, 극관 가장자리인 남위 -50°에서 -45° 사이에는 밝은 띠 모양의 '극의 고리'(Polar collar|폴라 칼라영어)가 관측되었다. 1986년 남지(남반구 동지) 당시 존재했던 남극관은 1990년대에 점차 사라졌다. 2007년 춘분점을 지나면서 남극 극의 고리도 희미해지기 시작한 반면, 2007년에 처음 관측된 북위 45°에서 50° 사이의 북극 극의 고리는 점차 뚜렷해지고 있다.

천왕성의 대기는 다른 거대 기체 행성에 비해 상대적으로 고요한 편이다. 양쪽 반구의 중위도에서 소수의 작은 밝은 구름들이 관측되었으며, 1986년 이후 해왕성의 대흑점과 유사한 '천왕성 암흑 반점'(Uranus Dark Spot|우라누스 다크 스팟영어)이 하나 관측되기도 했다. 남위 -34° 부근에서 관측된 '버그'(Berg|버그영어)라고 불리는 밝은 구름은 적어도 1986년부터 계속 존재해 온 것으로 추정된다.

대류권에는 복잡한 구름 구조가 존재할 것으로 예상된다. 이론적으로는 압력에 따라 물 구름(50~300 바), 황화수소 암모늄 구름(20~40 바), 암모니아 또는 황화수소 구름(3~10 바), 그리고 가장 위쪽에 옅은 메탄 구름(1~2 바)이 층을 이루고 있을 것으로 생각된다. 보이저 2호는 1.2~1.3 바 고도에서 메탄 구름을 직접 감지했지만, 다른 구름층의 존재는 아직 명확히 확인되지 않았다. 특히 암모니아/황화수소 구름층의 존재 여부는 대기 중 황과 질소의 비율에 따라 달라질 수 있어 논쟁이 있다. 관측 데이터 분석에 따라 메탄 구름 상층은 1.6~2 바, 그 아래 구름층 상층은 3~6 바 등으로 추정치가 달라지기도 한다. 이 구름층들의 광학적 깊이(두께나 밀도)는 위도에 따라 변하며, 극지방보다 적도에서 더 얇아지는 경향을 보인다.

천왕성의 대기에는 매우 강한 바람이 분다. 적도 부근에서는 행성의 자전 방향과 반대(역행)로 부는 바람이 초속 -50 ~ -100 미터에 달하며, 위도 ±20°를 넘어서면 자전 방향(순행)으로 바뀌어 위도 50° 부근에서는 풍속이 초속 240 미터까지 증가한다. 2007년 춘분 이전에는 남반구의 바람이 북반구보다 약간 더 강한 비대칭성을 보였는데, 이는 당시 남반구가 지속적으로 태양빛을 받았기 때문에 나타난 계절적 효과로 추정된다. 2007년 이후로는 북반구의 바람이 빨라지고 남반구의 바람은 느려지는 경향을 보인다.

천왕성은 약 84년의 공전 주기 동안 뚜렷한 계절 변화를 겪는다. 일반적으로 하지점이나 동지점 근처에서는 행성 전체가 더 밝게 보이고, 춘분점이나 추분점 근처에서는 더 어둡게 보인다. 이는 주로 관측 각도에 따라 밝은 극 지역이나 어두운 적도 지역이 더 잘 보이기 때문이지만, 극관의 밝기가 변하거나 극의 고리가 나타나고 사라지는 등 대기 자체의 반사율 변화도 계절에 따라 일어난다.

5. 3. 계절 변화

천왕성은 공전 주기가 84년에 달하여, 이 기간 동안 상당한 계절 변화를 겪는다. 일반적으로 천왕성은 하지점과 동지점 근처에서 더 밝고, 춘분점과 추분점 근처에서 더 어두워지는 경향을 보인다.[4] 이러한 밝기 변화는 주로 관측 각도 변화에 기인한다. 지점 근처에서는 상대적으로 밝은 극 지역이 지구를 향하고, 분점 근처에서는 어두운 적도 지역이 보이기 때문이다.

하지만 관측 각도 변화 외에도 천왕성 대기 자체의 반사율 변화도 존재한다. 대표적으로 극관의 밝기가 주기적으로 변하거나, 극관 주변에 위치한 '극의 고리'(Polar collar영어)가 나타나고 사라지는 현상이 관측된다. 예를 들어, 1986년 보이저 2호가 남반구 동지점 근처의 천왕성을 관측했을 때, 남위 -45° 부근에 밝은 남극관과 그 가장자리(-50° ~ -45°)에 밝은 띠 형태의 남극 극의 고리가 뚜렷하게 존재했다. 그러나 이 남극관은 1990년대에 들어 점차 희미해져 사라졌다. 2007년 천왕성이 춘분점을 통과한 이후, 남극 극의 고리도 점차 사라지기 시작했다. 반면 같은 해 북위 45° ~ 50° 지역에서 처음 관측된 북극 극의 고리는 이후 점점 더 뚜렷해지고 있다.

계절 변화는 천왕성의 바람 패턴에도 영향을 미친다. 2007년 춘분 이전에는 남반구가 지속적으로 태양빛을 받아 남반구의 바람이 북반구보다 약간 더 강한 비대칭성을 보였다. 그러나 2007년 이후 태양빛을 받는 반구가 바뀌면서 북반구의 바람은 가속되고 남반구의 바람은 감속되는 경향이 나타나고 있다.

참조

[1]

뉴스

What is the average surface temperature of the planets in our solar system?

https://phys.org/new[...]

2014-12-16

[2]

간행물

The Aspect of Uranus

https://archive.org/[...]

2018-11-04

[3]

웹사이트

Uranus Fact Sheet

http://nssdc.gsfc.na[...]

NASA NSSDC

[4]

저널

The Aspect of Uranus

https://archive.org/[...]

2018-11-04

[5]

웹사이트

Uranus Fact Sheet

http://nssdc.gsfc.na[...]

NASA NSSDC

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com