후스카를

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

후스카를은 고대 노르드어에서 유래된 단어로, 원래는 '집 남자'를 의미하며, 덴마크, 노르웨이, 잉글랜드 등 스칸디나비아 지역에서 영주나 왕을 섬기는 자유민 가신을 지칭했다. 특히 잉글랜드에서는 스벤 포크발드와 크누드 대왕에 의해 도입되어 왕실 근위병으로 활약했으며, 전투에서 뛰어난 기량을 발휘했다. 후스카를은 훈련된 상비군으로서, 급여를 받고 토지를 분배받는 등 특권을 누렸으며, 헤이스팅스 전투에서 잉글랜드군을 이끌며 마지막까지 용맹하게 싸웠다.

더 읽어볼만한 페이지

- 앵글로색슨 사회 - 테인

테인은 앵글로색슨 잉글랜드의 귀족 계급으로, 왕이나 귀족에게 봉사하는 지주이자 군사 지도자였으며, 사회의 주요 계급 중 하나로 토지 소유와 봉사 정도에 따라 세분화되었으나, 노르만 정복 이후 기사 계급으로 통합되었다. - 앵글로색슨 사회 - 앵글로색슨인의 브리타니아 정착

앵글로색슨인의 브리타니아 정착은 5세기부터 잉글랜드 문화와 사회 형성에 영향을 미친 게르만 민족의 이주, 정착, 융합 과정을 통해 앵글로색슨 문화를 발전시키고 잉글랜드의 언어, 법률, 문화, 사회 구조에 유산을 남겼다. - 고대 노르드어 낱말 - 스렐

스렐은 고대 게르만 사회의 노예 또는 농노를 지칭하는 용어로, 전쟁 포로, 빚 등으로 노예 신분이 되었으며, 매매가 가능했지만 법적 보호와 생명의 가치를 인정받았고, 해방을 통해 사회적 유동성을 경험할 수 있었으나 바이킹 시대 이후 쇠퇴했다. - 고대 노르드어 낱말 - 스캴드메르

스캴드메르는 고대 노르드어에서 유래하여 현대에는 여성 전사를 지칭하는 단어로, 노르드 사가에 등장하는 방패 처녀들의 실존 여부에 대한 논쟁이 있으며, 최근 대중문화에서 바이킹 시대 여성 전사의 이미지로 나타난다. - 바이킹 시대 - 바랑기아인

바랑기아인은 스칸디나비아 출신 용병을 지칭하는 명칭으로, 9세기부터 11세기까지 동유럽과 비잔티움 제국 등지에서 무역 및 군사 활동을 했으며, 키예프 루스 형성과 비잔티움 제국 바랑기아 친위대 구성에 기여했다. - 바이킹 시대 - 스칼드

스칼드는 고대 북유럽 궁정 시인으로서 왕과 귀족의 업적을 찬양하는 시를 복잡한 운율과 특수한 어휘로 표현하여 높은 시적 기교를 보여주었으며, 다양한 주제를 다루어 역사적 자료로 활용되지만 14세기 이후 쇠퇴하였음에도 불구하고 현대까지 그 전통이 이어지고 있다.

2. 어원

후스카는 원래 고대 노르드어 용어인 "húskarl"의 번역어로, 문자 그대로 "집 남자"를 의미한다. "Karl"은 고대 영어의 "churl" 또는 "ceorl"과 어원적 동족어이며, 이는 남자 또는 비노예 농민을 의미한다.[2]

3. 스칸디나비아

봉건 제도가 확립되기 전, 스칸디나비아 사회는 직업 군인 확보를 위해 후스카를에 의존했다. 후스카를은 소규모 상비군으로서, 어린 시절부터 전투 훈련을 받고 수령이나 왕후, 귀족의 사병으로 복무하며 금전이나 약탈품 분배를 보상으로 받았다. 하지만 주군이 보수를 지급하지 못하면 후스카를은 그들을 제거하거나 버리기도 했다. 헤이스팅스 전투에서 헤럴드 2세의 후스카를들이 마지막까지 싸우다 전사한 것은 예외적인 사례이다.

시간이 지나면서 후스카르는 용병 전반을 가리키는 말이 되었다. 11세기 초 스벤 1세가 잉글랜드에 후스카를 제도를 도입하면서 문헌에 처음 등장한다. 잉글랜드의 후스카르는 왕궁에 거주하며 백작당 250~300명 규모였다. 이들은 강력한 전사 집단이었지만, 잦은 전투로 소모되면서 윌리엄 1세에게 패배하는 요인 중 하나가 되었다.

중세 키예프 루스와 동로마 제국에서도 바이킹 계열의 후스카를이 친위대 역할을 했다. 드루지나(Druzhina)는 키예프 루스의 친위대였고, 동로마 제국의 바랑기아대(Varangians)는 황제 친위대였다.

유럽에서 봉건 제도가 확립되면서 후스카르는 점차 기사나 영주 등에 흡수되어 사라져 갔다.

3. 1. 자유민 가신

노르드어 낱말 "후스카를"(húskarl|후스카를non, 복수형 "후스카를라"(húskarlar|후스카를라non)는 "남자 종복"(manservant)을 의미하는 일반명사였다. "후스카를"의 반댓말은 "집주인"(master of the house)이라는 뜻의 "후스본디"(húsbóndi|후스본디non)였다.[29][30] 노르웨이와 아이슬란드에는 "집-사람"이라는 뜻의 "그리드멘"(griðmenn), 덴마크에서는 "안-사람"이라는 뜻의 "인네스멘"(innæsmæn)이 "후스카를"의 동의어에 해당한다. 후스카를은 자유민이었으며, 노예 신분인 스랄과는 구분되었다. 아이슬란드에서는 후스카를을 "혼자 일하는 자"라는 뜻의 "에인흘레위핑가"(einhleypingar), 또는 "속박되지 않은 남자"라는 뜻의 "라우사멘"(lausamenn)이라고도 불렀는데, 두 표현 모두 후스카를이 스랄과 달리 자신의 의지에 의해 상전을 섬긴다는 것을 강조하는 것이다.[30]

3. 2. 전투원 가신

시간이 흐름에 따라 "후스카를"이라는 낱말은 영주를 섬기는 "가신(家臣)"의 의미를 가지게 되었다. 후스카를은 상전인 영주의 히르드(hirð) 또는 리드(lid), 드로트(drótt)가 되었는데, 이들은 모두 "경호", "가신의 부대"를 의미한다.[30] 덴마크에서는 "힘시게"(himthige) 역시 같은 용법으로 사용되었는데, 이는 "후스카를"의 변형이다.[31][32]

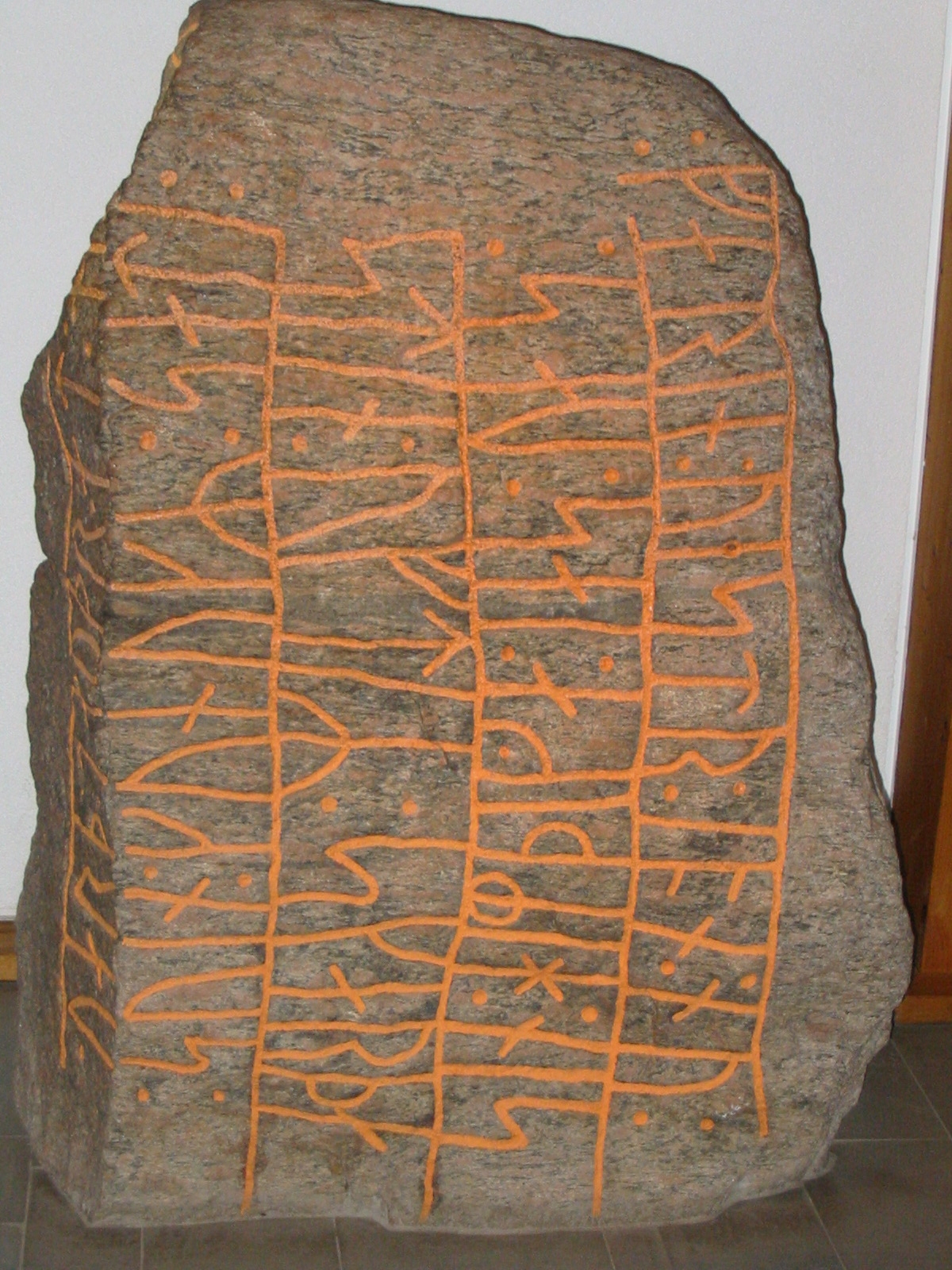

시간이 지나면서 "후스카를"(húskarlar)은 군주를 섬기는 그의 "히르드"(hirð), "리드"(lid) 또는 "드로트"(drótt)(모두 "경호원", "부하 병력"을 의미함)에 소속된 "부하"라는 특정한 의미를 갖게 되었다.[4] 덴마크에서는 이 용어가 "힘티게"(himthige), "후스카를"(húskarl)의 변형된 의미로 사용되기도 했다.[5][11] (''아래 참조''). 투린게 석비에서 이러한 의미를 찾아볼 수 있다.

오멜리안 프릿사크에 따르면, 투린게 석비에 언급된 토르스테인은 키예프 대공 야로슬라프 현명공의 종사들을 지휘했을 가능성이 있다. 따라서 여기에 언급된 후스카를들은 왕실의 경호원이었을 것이며, 어쨌든 여기서 "후스카를"이라는 단어가 다른 사람을 위해 싸운 사람에게 적용되었음을 알 수 있다.

봉건 제도가 확립된 중세 유럽 사회에서는 토지를 매개로 기사를 전쟁에 참여시키는 등 직업 군인을 확보할 수 있었지만, 봉건 제도가 없거나 미성숙한 사회에서는 후스카르가 필요한 존재였다. 그들은 소규모이기는 하지만 상비군이었으며, 어린 시절부터 고도의 전투 훈련을 받고, 수령이나 왕후 귀족을 사병으로 섬겼으며, 그 보상으로 주로 금전이나 약탈품의 분배 등을 받았다. 그러나 이러한 수령이나 왕후 귀족이 충분한 약탈을 하지 못해 후스카르에게 보수를 지불할 수 없는 경우, 후스카르는 그들을 제거하거나 버리기도 했다. 자발적인 전투 집단이었기 때문에, 이처럼 주군에게 절대 복종을 맹세하는 결정력 있는 전력이라고는 말하기 어려웠지만, 헤이스팅스 전투에서는 예외적으로 헤럴드 2세가 전사한 후에도 그의 부하였던 후스카르는 마지막 한 명에 이르기까지 과감하게 싸우며 전사했다고 한다.

시대가 지나면서 용병 전반을 가리켜 후스카르라고 부르기도 했다.

문헌으로 처음 기록된 것은 11세기 초부터이며, 스벤 1세가 잉글랜드를 정복하고 후스카르 제도를 잉글랜드에 도입하면서 시작되었다. 잉글랜드에서의 후스카르는 왕궁에 살았으며, 한 명의 백작에게 250~300명이 섬겼다고 한다. 당시 잉글랜드로서는 거의 최강의 전사 집단이었으며, 잇따른 전투에서 후스카르를 소모한 것도 헤럴드 2세가 윌리엄 1세에게 패배한 요인 중 하나라고 한다.

중세 러시아의 키예프 루스, 및 기타 여러 공국에 존재했던 친위대 내지 종사단인 드루지나(Druzhina)는 원래 러시아에 침공한 바이킹(바랑인)의 후스카르가 기원이 되었다고 여겨진다. 또한, 이러한 바이킹(노르만인)의 용병 부대는 동로마 제국에서는 바랑기아대(Varangians)라고 불리며 황제의 친위대로 섬겼다.

유럽 제국에서 봉건 제도가 확립되어 기사를 전쟁에 참여시키게 되자 후스카르는 불필요하게 되었고, 기사나 영주 등에 편입되는 등 모습을 감추어 갔다.

3. 3. 노르웨이의 헤이드세가

노르웨이에서도 후스카를이 왕을 비롯한 권력자들의 히르드에 들어가 활동했다.[32] 노르웨이의 히르드 제도는 9세기까지 거슬러 올라간다.[33] 중세 노르웨이의 왕권에 관한 문헌자료인 《헤임스크링글라》와 《왕의 귀감》을 보면 왕 또는 지도자와 그의 가신들(후스카를 또는 히르드멘) 사이의 관계가 잘 드러나 있다. 왕의 부하를 죽이면 특별 벌금을 물어야 했는데, 《왕의 귀감》에 보면 여기 밑줄치고 왕을 섬김으로써 얻는 특권이라고 되어 있다. 역으로 지도자가 죽었을 경우 가신들은 죽은 지도자의 복수를 하는 것이 당연히 여겨졌다.[34]

노르웨이의 올라프 2세와 망누스 1세를 섬긴 궁정시인 시그바트 토르다르손은 올라프 2세의 가신들을 "헤이드세가"(heiðþegarnon)라 불렀는데, 이는 곧 "은혜(또는 급료) 받는 사람들"이라는 뜻이다. 또한 스노리 스투를루손은 더욱 명확하게 “‘헤이드’(heið)는 족장이 내려주는 녹봉 또는 선물이다”라고 쓰고 있다. 즉 시그바트는 아마 덴마크의 헤임세가(후술) 또는 크누드 대왕의 후스카를라와 유사한 가신 조직을 묘사하려 한 것으로 보인다. 이들은 왕 또는 영주를 섬기는 자유민이었으며, 복무하는 대가로 상전에게 대가를 지불받았다.[35] 1060년대의 아이슬란드 문헌에는 왕실의 후스카를라가 노르웨이 주화로 급료를 받아갔다는 내용이 있다.[36]

3. 4. 덴마크의 헤임세가

덴마크의 6개 룬 문자 비석(에리크 석비(DR 1), DR 3, DR 154, DR 155, DR 296, DR 297)에는 "집을 받는 사람"(다른 사람에게서 집을 받는 사람)을 뜻하는 ''heimþegi''(복수형 ''heimþegar'')라는 용어가 사용되었다.[9] 비문에 이 용어가 사용된 것은 ''heimþegar''와 호스카를 사이에 강한 유사성이 있음을 보여준다. 호스카를처럼 ''heimþegar''는 왕이나 영주의 시종이며, 봉사에 대한 대가로 선물(여기서는 집)을 받는다.[9] 요하네스 브뢴스테드는 ''heimþegi''를 ''húskarl''의 지역(덴마크) 변형으로 해석했다.[11]

브뢴스테드는 트렐레보르 덴마크 요새 수비대가 왕실 호스카를로 구성되었을 수 있으며, 스베인 포크비어드 왕과 크누트 대왕이 "왕실 호스카를, 용병, ''hird''가 배치된 요새 네트워크를 통해 국가를 지켰을 수 있다"고 제안했다.[11] 헤데비 석비 중 에리크 석비(DR 1)는 왕실 시종이 동료에게 헌정되었다.

"스벤"은 헤데비 석비의 다른 곳에서도 언급된 스베인 포크비어드 왕으로 추정된다.[11] 또 다른 룬 문자 비석인 스카르티 석비(DR 3)는 스베인 왕이 직접 세운 것으로 보인다.

스베인 포크비어드와 크누트 대왕 시대에 덴마크 왕이 잉글랜드를 통치하면서 왕실 호스카를 군단이 잉글랜드에 발전했다. 이는 노르드족과 교회법의 영향을 받아 제도화되었다.[7] (''아래 참조''). 덴마크 왕이 잉글랜드를 잃은 후에도 호스카를은 덴마크에 계속 존재했다. 12세기 초, 덴마크의 니엘스 치하에서도 왕실 시종 그룹이 존재했는데, 덴마크 역사가 스벤 아게센에 따르면, 그의 할아버지는 호스카를의 일원으로서 동료 호스카를 살인 혐의로 재판을 받았다. Witherlogh(''Lex Castrensis'')는 12세기 덴마크 호스카를을 통치하는 법을 반영했을 수 있다. 12세기 말에는 호스카를이 덴마크에서 사라졌을 것으로 추정된다. 그들은 더 이상 왕의 궁정에 거주하지 않는 새로운 종류의 귀족으로 변모했다.[7]

4. 잉글랜드

앵글로색슨족이 살던 잉글랜드는 노르드 바이킹 세력의 스벤 포크발드와 크누트 대왕에게 정복당했다. 크누트의 후스카를은 왕의 근위병으로서 매우 잘 훈련되어 있었다.[32] 하지만 크누트의 후스카를이 전원 노르드인이었는지 여부는 불확실하다. 수잔 레이놀즈에 따르면 그 중 일부는 잉글랜드인이었을 것으로 생각된다 한다.[37]

11세기 초, 스벤 1세가 잉글랜드를 정복하고 후스카르 제도를 도입하면서 잉글랜드에 후스카르가 등장했다. 잉글랜드의 후스카르는 왕궁에 거주했으며, 한 명의 백작에게 250~300명이 섬겼다고 한다.

4. 1. 앵글로색슨 잉글랜드의 후스카를

'후스카를'(Housecarl)이라는 용어는 스베인 포크비어드와 크누트 대왕이 앵글로색슨 잉글랜드를 정복하면서 영어에 유입되었다. 크누트의 후스카를은 고도로 훈련된 경호대였다.[11] 그러나 이들이 모두 스칸디나비아인이었는지는 불분명하다. 《도메스데이 북》 기록에 따르면 일부는 슬라브인이었고, 수잔 레이놀즈는 일부가 잉글랜드인이었을 가능성이 높다고 보았다. 크누트 통치 초기에 많은 잉글랜드인들이 후스카를이 되었다.[14]후스카를은 노르만 정복 이전 잉글랜드를 위해 싸운 유급 병사 또는 '고용인'(hiredmenn)의 한 부류였다. '리스맨'(lithsmen)과 '버트카를'(butsecarls)은 육상 및 해상 전투에 능숙한 병사들이었다.[23] 외국 사령관의 지휘를 받는 외국인 전사 집단도 있었는데, 이들은 때때로 중요한 앵글로색슨 영주의 호위병 역할을 했다. 《앵글로색슨 연대기》에서는 얼 토스티그의 부하들을 '고용인'(hiredmenn) 또는 '후스 카를라스'(hus karlas)로 다르게 부른다. 당시 토스티그는 왕과 싸우고 있었으므로, '후스카를'은 왕실 경호병뿐만 아니라 용병이나 가신을 뜻하는 동의어로 사용되었을 가능성이 높다. 이는 '피르드'(fyrd)로 알려진 무급 민병대와 유급 전사를 구분하기 위해 사용되었을 것이다.[1][23]

봉건 제도가 확립된 중세 유럽에서는 토지를 매개로 기사를 전쟁에 참여시키는 등 직업 군인을 확보할 수 있었지만, 봉건 제도가 없거나 미성숙한 사회에서는 후스카르가 필요했다. 이들은 소규모 상비군이었으며, 어린 시절부터 훈련받고 수령이나 왕후 귀족을 사병으로 섬겼으며, 보상으로 금전이나 약탈품 분배 등을 받았다. 그러나 수령 등이 약탈을 충분히 하지 못해 보수를 지불할 수 없는 경우, 후스카르는 그들을 제거하거나 버리기도 했다. 자발적인 전투 집단이었기에 주군에게 절대 복종하는 전력이라고는 말하기 어려웠지만, 헤이스팅스 전투에서는 헤럴드 2세가 전사한 후에도 그의 부하 후스카르는 마지막 한 명까지 싸우다 전사했다.

시간이 지나면서 용병 전반을 가리켜 후스카르라고 부르기도 했다.

문헌 기록은 11세기 초, 스벤 1세가 잉글랜드를 정복하고 후스카르 제도를 도입하면서 시작되었다. 잉글랜드의 후스카르는 왕궁에 살았으며, 한 명의 백작에게 250~300명이 섬겼다. 당시 잉글랜드에서 최강의 전사 집단이었으며, 전투에서 후스카르를 소모한 것이 헤럴드 2세가 윌리엄 1세에게 패배한 요인 중 하나라고 한다.

4. 2. 왕실 근위병 및 행정 역할

12세기 덴마크 역사가 스벤 아게센에 따르면, 크누트의 후스카르는 "위더로그" 또는 "렉스 카스트렌시스"라는 특정 법률의 적용을 받았다. 이 법률은 교회법이나 앵글로색슨법에서 주로 파생되었으며, 욤스비킹의 규칙과 노르웨이의 "히르드" 규칙에서도 영감을 받았다.[7][15] "위더로그"는 후스카르들이 전쟁 기술과 귀족의 지위 등 여러 요인에 따라 왕의 식탁에 앉는 자리를 정하는 예법을 규정했다. 동료 후스카르의 말을 제대로 돌보지 않는 등의 경미한 범죄를 저지르면 더 낮은 자리로 옮겨지는 굴욕을 당했다. 세 번의 범죄를 저지른 자는 가장 낮은 자리에 앉아 다른 이들에게 뼈를 던져지는 수모를 겪어야 했다. 다른 후스카르를 살해하면 추방과 망명, 반역은 사형과 재산 몰수로 처벌되었다. 후스카르 간의 다툼은 "후스칼레스테프네"라는 왕 앞의 특정 법정에서 다양한 증언을 통해 결정되었다. 그러나 스벤 아게센이 기록한 "위더로그"는 크누트 시대보다 1세기 이상 후에 편집되었기 때문에, 크누트 시대의 후스카르를 정확히 반영하는지는 불확실하다.[7]왕의 호위병(housecarls)은 평화 시기에 국왕의 대리인으로서 행정적인 임무를 수행하기도 했다. 1041년, 우스터에서 과중한 세금 징수에 반발하여 국왕 하르다크누트의 호위대 2명이 살해된 기록이 플로렌스 오브 우스터에 의해 전해진다.[19]

4. 3. 급료, 토지 불하, 사회적 지위

왕실 후스카를에게 동전으로 급여를 지급하기 위해 특별세가 부과되었다.[16] 삭소 그라마티쿠스에 따르면 급여는 매달 지급되었다고 한다.[7] 이러한 급여 때문에 후스카를은 일종의 용병으로 여겨지기도 한다. ''크니틀링가 사가''에서는 그들을 ''málamenn'' (málamenn|임금을 받는 사람들non)이라고 칭하며, 우스터의 플로렌스는 ''solidarii'' (solidarii|봉급자la)라는 용어를 사용하고, 윌리엄 오브 말스버리는 ''stipendarii'' (stipendarii|급여를 받는 사람들la)라는 용어를 사용한다. 후스카를은 무기한으로 복무할 의무가 없었지만, 왕의 봉사에서 떠날 수 있는 날은 1년에 단 하루, 섣달 그믐날이었다. 섣달 그믐날은 스칸디나비아 왕들이 가신들에게 선물을 주는 관습이 있는 날이었다.[7]크누트의 통치 초기부터 1066년 노르만 정복까지 왕으로부터 토지 보조금과 영지를 받은 후스카를의 수는 상당히 제한적이었던 것으로 보인다. 1066년 당시 ''둠스데이 북''에는 왕국 내에서 33명의 토지를 소유한 후스카를만이 기록되어 있으며, 그 영지 또한 작았다. 따라서 잉글랜드의 토지 소유자들이 왕의 후스카를에게 토지 보조금을 제공하기 위해 재산을 박탈당한 것으로 보이지는 않는다.[17] 반면에 크누트의 후스카를 중 일부는 상당히 번성했던 것으로 보인다. 애벗스버리 수도원은 크누트 치세에 후스카를 중 한 명이 세웠거나, 참회왕 에드워드 치세에 그의 아내가 세웠다.[18]

4. 4. 군사적 역할

크누트 대왕의 호스칼(후스카를)에 대한 주요 기록은 그가 죽은 후 최소 1세기 이후에 작성되었기 때문에, 그 정확한 성격과 역할에 대해 여러 이론이 존재한다. 크누트는 자신의 호위병으로 3,000명에서 4,000명에 달하는 병력을 잉글랜드에 두었다고 전해진다. 한 가지 이론은 이들이 크누트의 호스칼이었으며, 국왕을 위해 잘 갖춰지고 훈련된, 전문적이고 (당시로서는) 꽤 많은 규모의 상비군 역할을 했다는 것이다.[1] 그러나 다른 이론은 11세기 앵글로색슨 잉글랜드에 중요한 왕실 상비군과 같은 것은 없었다는 것이다.[20]이 논쟁은 호스칼의 특수성에 대한 평가, 그리고 그들이 엘리트 부대였는지 여부에 직접적인 영향을 미친다. 예를 들어, 찰스 오먼은 그의 저서 ''중세 전쟁의 기술''(1885)에서 헤이스팅스 전투에서 호스칼의 주요 장점은 그들의 ''정신력''이었다고 주장한다.[21] 오늘날까지 널리 받아들여지는 이 견해는 주로 스벤 아게센이 12세기에 묘사한 크누트의 호스칼을 엄격한 규율로 특징지어지는 집단으로 묘사한 데서 비롯되었다. 그러나 최근 역사학자 니콜라스 후퍼는 "호스칼에 대한 허상을 깨뜨릴 때"라고 말하며, 호스칼은 실제로는 색슨 테인과 구별되지 않았으며, 주로 토지나 봉급(또는 둘 다)을 받았지만, 진정한 상비군은 아니었다고 주장한다. 후퍼는 호스칼이 평균적인 테인보다 더 뛰어난 ''정신력''과 더 균일한 훈련 및 장비를 갖추었을지 모르지만, 반드시 명확하게 정의된 군사 엘리트였던 것은 아니라고 주장한다.[22]

또 다른 이론은 상비군의 역할이 왕실 호스칼에 의해 수행되지 않았거나, 대부분 수행되지 않았다는 것이다. 호스칼은 왕실 궁정에 부분적으로 주둔한 소규모의 근위병 부대였다는 것이다. 에드워드 참회왕 치세 동안, 여러 선원과 군인들, 즉 ''리드스멘''이 봉급을 받았으며 런던에 주둔했을 가능성이 있다. 일부에 따르면 이 리드스멘이 주요 상비군이었고, 호스칼은 단지 부차적인 역할만 했다고 한다.[25]

호스칼로 구성된 상비군이 존재했는지 의심할 만한 한 가지 이유는, 에드워드 참회왕 치세인 1051년에 반란이 일어났을 때, 그러한 상비군이 반란을 진압하는 데 사용되지 않았다는 것이다. 만약 상비군이 존재했다면 반란군에 대한 신속하고 결정적인 조치가 가능했을 것이다.[20]

봉건 제도가 확립된 중세 유럽 사회에서는 토지를 매개로 기사를 전쟁에 참여시키는 등 직업 군인을 확보할 수 있었지만, 봉건 제도가 없거나 미성숙한 사회에서는 후스카르가 필요한 존재였다. 그들은 소규모이기는 하지만 상비군이었으며, 어린 시절부터 고도의 전투 훈련을 받고, 수령이나 왕후 귀족을 사병으로 섬겼으며, 그 보상으로 주로 금전이나 약탈품의 분배 등을 받았다. 그러나 이러한 수령이나 왕후 귀족이 충분한 약탈을 하지 못해 후스카르에게 보수를 지불할 수 없는 경우, 후스카르는 그들을 제거하거나 버리기도 했다. 자발적인 전투 집단이었기 때문에, 이처럼 주군에게 절대 복종을 맹세하는 결정력 있는 전력이라고는 말하기 어려웠지만, 헤이스팅스 전투에서는 예외적으로 헤럴드 2세가 전사한 후에도 그의 부하였던 후스카르는 마지막 한 명에 이르기까지 과감하게 싸우며 전사했다고 한다.

또한, 시대가 지나면서 용병 전반을 가리켜 후스카르라고 불렀다.

문헌으로 처음 기록된 것은 11세기 초부터이며, 스벤 1세가 잉글랜드를 정복하고 후스카르 제도를 잉글랜드에 도입하면서 시작되었다. 잉글랜드에서의 후스카르는 왕궁에 살았으며, 한 명의 백작에게 250~300명이 섬겼다고 한다. 당시 잉글랜드로서는 거의 최강의 전사 집단이었으며, 잇따른 전투에서 후스카르를 소모한 것도 헤럴드 2세가 윌리엄 1세에게 패배한 요인 중 하나라고 한다.

중세 러시아의 키예프 루스 및 기타 여러 공국에 존재했던 친위대 내지 종사단인 드루지나는 원래 러시아에 침공한 바이킹(바랑인)의 후스카르가 기원이 되었다고 여겨진다. 또한, 이러한 바이킹(노르만인)의 용병 부대는 동로마 제국에서는 바랑기아대라고 불리며 황제의 친위대로 섬겼다.

유럽 제국에서 봉건 제도가 확립되어 기사를 전쟁에 참여시키게 되자 후스카르는 불필요하게 되었고, 기사나 영주 등에 편입되는 등 모습을 감추어 갔다.

4. 5. 헤이스팅스 전투

헤럴드 고드윈슨의 호위병으로서, 후스카를은 헤럴드의 군대에서 핵심적인 역할을 수행했으며, 특히 헤이스팅스 전투에서 그 중요성이 두드러졌다.[26] 수적으로는 헤럴드 군대의 소수였지만, 더 우수한 장비와 훈련을 받았을 가능성이 높았다. 이들은 헤럴드 군대의 대부분을 차지하는 민병대인 피르드(fyrd)를 강화하는 데 사용되었을 수 있다. 호위병들은 지도자의 기치를 중심으로 중앙에 배치되었으며, 양쪽 측면의 최전선에도 배치되어 그 뒤를 피르드 병사들이 따랐을 것이다.[26] 헤이스팅스 전투에서, 호위병들은 헤럴드 2세의 죽음 이후에도 끝까지 싸웠으며, 마지막 한 명이 죽을 때까지 그에게 맹세한 충성을 지켰다.[26]바이에 기요 테피스트리는 호위병들이 원뿔형 비갑 헬멧을 쓰고 사슬 갑옷을 입은 보병으로, 크고 양손으로 휘두르는 데인 도끼로 싸우는 모습을 묘사하고 있다.[27]

5. 장비

후스카를의 주요 장비는 검, 창(아마도 플람베르그), 카이트 실드, 긴 사슬갑옷, 물방울 모양의 투구였지만, 몽둥이나 양손검, 긴 자루의 도끼 등을 양손으로 휘두르는 후스카르도 있었던 것으로 보인다. 특히 긴 자루의 도끼는 잉글랜드 후스카르의 전통이 되었으며, 헤이스팅스 전투에서 노르만 기병에 대항하기 위해 색슨족 후스카르는 말의 다리나 목을 베어낼 수 있는 긴 자루의 도끼로 싸웠다. 전장까지 말을 타고 이동하는 경우는 있었지만, 전투에서는 기본적으로 보병이었다.

창을 가진 후스카르는 당시 유럽에서 오딘 숭배의 흐름에서 전장에서 창을 던지는 것을 회전의 신호로 삼는 풍습도 있어서, 투창으로 사용하기도 했다. 게다가 그 창의 칼날을 머리 위로 들고 방패를 앞에 둔 채 팔랑크스와 같은 진형을 짜서 창진을 만들어 적의 투척 무기에 대항했다. 방패는 대형이고 튼튼하여 후스카르의 상징이라고 할 수 있는 존재였다. 이것으로 활이나 투석 무기에 의한 공격을 어느 정도 막아낼 수 있었다. 방패에는 가죽 끈이 달려 있어서, 양손 무기를 사용할 때는 이것을 어깨에 걸고 방패를 휴대했다.

한편, 컴퓨터 게임 세계에서는 후스카르 용병군이 활에 견디는 방어력이나 요새 공략에 뛰어나다고 묘사되는 경우가 종종 있지만, 사서에는 특별히 그런 기술은 존재하지 않는다. 이것은 게르만 계 용병의 약탈품을 보수로 한 후스카르의 모습에서 생겨난 창작상의 이미지라고 할 수 있다.

6. 평가 및 의의

봉건 제도가 확립된 중세 유럽 사회에서는 토지를 매개로 기사를 전쟁에 참여시키는 등 직업 군인을 확보할 수 있었지만, 봉건 제도가 없거나 미성숙한 사회에서는 후스카르가 필요한 존재였다. 이들은 소규모 상비군이었으며, 어린 시절부터 고도의 전투 훈련을 받고, 수령이나 왕후 귀족을 사병으로 섬겼으며, 그 보상으로 주로 금전이나 약탈품 분배 등을 받았다. 그러나 수령이나 왕후 귀족이 충분한 약탈을 하지 못해 후스카르에게 보수를 지불할 수 없는 경우, 후스카르는 그들을 제거하거나 버리기도 했다. 자발적인 전투 집단이었기 때문에 주군에게 절대 복종을 맹세하는 결정력 있는 전력이라고 말하기는 어려웠지만, 헤이스팅스 전투에서는 예외적으로 헤럴드 2세가 전사한 후에도 그의 부하였던 후스카르는 마지막 한 명까지 과감하게 싸우며 전사했다고 한다.

시간이 지나면서 용병 전반을 가리켜 후스카르라고 불렀다.

스벤 1세가 잉글랜드를 정복하고 후스카르 제도를 잉글랜드에 도입하면서 11세기 초 문헌으로 처음 기록되었다. 잉글랜드에서의 후스카르는 왕궁에 살았으며, 한 명의 백작에게 250~300명이 섬겼다고 한다. 당시 잉글랜드로서는 거의 최강의 전사 집단이었으며, 잇따른 전투에서 후스카르를 소모한 것도 헤럴드 2세가 윌리엄 1세에게 패배한 요인 중 하나라고 한다.

중세 러시아의 키예프 루스 및 기타 여러 공국에 존재했던 친위대 내지 종사단인 드루지나(Druzhina)는 원래 러시아에 침공한 바이킹(바랑인)의 후스카르가 기원이 되었다고 여겨진다. 바이킹 용병 부대는 동로마 제국에서 바랑기아대(Varangians)라고 불리며 황제의 친위대로 섬겼다.

유럽 제국에서 봉건 제도가 확립되어 기사를 전쟁에 참여시키게 되자 후스카르는 불필요하게 되었고, 기사나 영주 등에 편입되는 등 모습을 감추어 갔다.

참조

[1]

서적

Saxon, Viking and Norman

https://books.google[...]

Osprey

[2]

웹사이트

Germanic Lexicon Project

http://web.ff.cuni.c[...]

2010-03-16

[3]

서적

Cleasby-Vigfusson Old Icelandic Dictionary

http://lexicon.ff.cu[...]

Clarendon Press, Oxford

2010-03-16

[4]

서적

The Viking Achievement

Book Club Associates

[5]

서적

The Archeological Journal

https://books.google[...]

[6]

문서

Entry Sö 338 in [[Rundata]] 2.0 for Windows.

[7]

서적

The King's Household in England Before the Norman Conquest

https://books.google[...]

University of Wisconsin

[8]

서적

Society and Politics in Snorri Sturluson's Heimskringla

University of California Press

[9]

서적

Ships and Men in the Late Viking Age: The Vocabulary of Runic Inscriptions and Skaldic Verse

https://books.google[...]

The Boydell Press

[10]

간행물

State and Towns in the Middle Ages: The Scandinavian Experience

Springer

[11]

서적

The Vikings

Penguin

[12]

서적

Norse Warfare: the Unconventional Battle Strategies of the Ancient Vikings

https://archive.org/[...]

Hippocrene Books

[13]

문서

'[http://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm Project Samnordisk Runtextdatabas Svensk] [[Rundata]].'

[14]

서적

What Do We Mean by "Anglo-Saxon" and "Anglo-Saxons"?

University of Chicago Press

[15]

서적

Proceedings of the Battle Conference, 1984

https://books.google[...]

St Edmundsbury Press

[16]

서적

The English Danegeld and the Russian Dan

The American Association for the Advancement of Slavic Studies

[17]

간행물

Changing Thegns: Cnut's Conquest and the English Aristocracy

University of Chicago Press, The North American Conference on British Studies

[18]

간행물

Ecclesiastical Reform in the Late Old English Period

Oxford University Press

[19]

간행물

Chronicles and Coins as Evidence for Levels of Tribute and Taxation in Late Tenth- and Early Eleventh-Century England

Oxford University Press

[20]

서적

Hastings 1066: the fall of Saxon England

https://archive.org/[...]

Osprey Publishing

[21]

서적

The Art of War in the Middle Ages

https://books.google[...]

Cornell University Press

[22]

서적

Anglo-Norman warfare: studies in late Anglo-Saxon and Anglo-Norman military organization and warfare

Boydell & Brewer

[23]

서적

Anglo-Saxon Military Institutions on the Eve of the Norman Conquest

https://www.questia.[...]

Clarendon Press

[24]

서적

Alfred's Wars Sources and Interpretations of Anglo-Saxon Warfare in the Viking Age

Boydel Press

[25]

간행물

Ships and Sailors in Geiffrei Gaimar's "Estoire des Engleis"

Modern Humanities Research Association

[26]

서적

The Battle of Hastings: sources and interpretations

https://books.google[...]

The Boydell Press

[27]

서적

Medieval England 1042-1228

https://books.google[...]

Heinemann Educational Publishers

[28]

서적

Saxon, Viking and Norman

https://books.google[...]

Osprey

[29]

서적

Cleasby-Vigfusson Old Icelandic Dictionary

http://lexicon.ff.cu[...]

1874

[30]

서적

The Viking Achievement

[31]

서적

The Archeological Journal

http://books.google.[...]

1866

[32]

서적

The Vikings

1960

[33]

서적

The King's Household in England Before the Norman Conquest

http://books.google.[...]

1902

[34]

서적

Society and Politics in Snorri Sturluson's Heimskringla

https://archive.org/[...]

1991

[35]

서적

Ships and Men in the Late Viking Age: The Vocabulary of Runic Inscriptions and Skaldic Verse

http://books.google.[...]

2001

[36]

저널

State and Towns in the Middle Ages: The Scandinavian Experience

Springer

1989

[37]

서적

What Do We Mean by "Anglo-Saxon" and "Anglo-Saxons"?

University of Chicago Press

1985

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com