창

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

창은 인류가 사용한 오래된 개인용 무기로, 범용성, 경제성, 사용 편의성, 강력한 파괴력으로 널리 사용되었다. 금속 부족 시대에는 창날만 금속으로 제작하여 경제적이었고, 배우기 쉬워 훈련만으로도 효과적인 사용이 가능했다. 창은 검보다 먼 거리에서 공격할 수 있었으며, 다양한 용도로 사용되었지만, 다루기 어렵고 휴대성이 떨어진다는 단점도 있었다. 창은 자루 길이 조절을 통해 공격 범위를 변경하고, 집단전에서 방어선 구축, 기병 격퇴 등 다양한 전술에 활용되었다. 또한, 창은 권력의 상징으로도 사용되었으며, 종교적 의미나 의례에도 사용되었다. 창은 사냥, 전투 외에도 운반, 이동 보조 등 다양한 용도로 사용되었으며, 다양한 종류와 구조, 장식과 접합 방식을 가지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 창 - 파이크

파이크는 고대부터 근세까지 사용된 3~7미터 길이의 긴 창으로, 밀집 대형을 이루어 보병과 기병에 대항하는 데 사용되었으며, 화기 발달 이후 쇠퇴했으나 한국에서는 삼국시대부터 조선시대까지 다양한 형태의 창으로 사용되었다. - 창 - 재블린

재블린은 고대부터 전쟁, 사냥, 스포츠에 사용된 투척 무기로, 다양한 문화권과 시대에서 여러 형태와 전술적 역할을 수행했으며, 현대에는 국기 상징 및 스포츠 종목으로 알려져 있다. - 장병무기 - 모르겐슈테른 (무기)

모르겐슈테른은 뾰족한 머리가 달린 중세 시대 무기로, 14세기 초부터 널리 사용되었으며, 플랜지 철퇴보다 간단한 구조를 가지며 군사용, 농민용, 장식용으로 나뉜다. - 장병무기 - 사리사

사리사는 고대 마케도니아 팔랑크스 보병이 사용한 4m에서 6m에 이르는 긴 자루 창으로, 적 접근을 막고 알렉산드로스 대왕의 정복 전쟁에서 중요한 역할을 했으며 기병용으로 변형되어 헬레니즘 시대 군대의 주력 무기가 되었다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 라우토카

라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 코코넛

코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다.

2. 유용성

창은 다른 무기들보다 가격이 저렴하고 사용하기 쉬웠다. 무기를 사용한 경험이 없는 민간인도 몇 주만 훈련하면 방패 벽을 형성하고 창을 정확하게 사용할 수 있었다.[72] 창은 다른 무기보다 공격 거리가 길어 전투에서 유리했으며, 숙련자가 사용하면 빠르고 치명적인 무기가 되었다.

무기의 차원을 넘어, 창은 권력의 상징이 되기도 했다. 고대 그리스에서는 적에게 투항할 때 "창의 문"을 들어가야 했다.[62] 켈트 인들은 상징적으로 죽은 자의 창을 파괴했는데, 다른 사람이 그 창을 사용하는 것을 막기 위해서였다.

창을 사용할 때는 한 손으로 창을 잡고 반대편 손으로 찌르는 동시에, 창을 잡은 손의 힘을 빼서 미끄러지듯이 뒤로 뺀다. 두 손으로 만든 터널을 창이 통과하는 ರೀತಿಯに 생각하면 된다.

; 창의 특성

검보다 유리하게 싸울 수 있지만, 크기 때문에 밀폐된 공간이나 난전에는 부적합하고, 근접전에서는 긴 자루가 불리하게 작용할 수 있으며, 휴대가 불편하다는 단점이 있다.

전투 시 상대와의 거리를 확보하여 공포감을 줄이고, 휘두르거나 찌르는 등 기본 조작이 간편하여 훈련이 부족한 징용병도 쉽게 전력화할 수 있었다. 동서양을 막론하고 전장에서 주력 무기로 오랫동안 활약했다.

창이 길수록 상대와의 거리를 유지하며 유리하게 싸울 수 있지만, 접전이 어려워지고 숲이나 좁은 곳에서 이동과 조작이 불편해지는 단점이 있다. 이러한 단점을 인식하여 파랑크스나

고대 마케도니아의 왕

그러나 전열이 무너진 난전에서는 사용하기 어려웠다.[73] 일본 전국 시대에는 창을 든 족경(足軽)이 측면 공격을 하는 경우도 있었다.

일대일 싸움에서도 창이 검보다 유리하다는 말이 있다.[74]

장병기는 사용자 키의 2배 정도가 적당하지만, 4~6m를 다루는 사람도 있고, 1m 정도의 한손 창을 사용하는 무술도 있다. 사용자가 다룰 수 없을 정도로 길면 전투에 사용하기 어려우므로, 자신의 능력과 전술에 맞는 크기를 선택하는 것이 좋다.

오른손으로 자루 끝부분을 잡고 왼손을 앞으로 내밀어 받친 후, 왼손 안에서 미끄러지게 하면서 오른손으로 내미는 것이 기본적인 사용법이다. 무게가 있는 장창은 양손으로 잡고 돌진하거나, 높이 들어 올려 내리치는 방법도 있다. 고대 그리스 중장보병은 방패와 함께 투창처럼 사용했지만, 상황에 따라 자세를 바꾼 것으로 보인다. 찌르기 외에도 두드리기, 쳐내기, 베기, 감기, 걸기 등 다양한 용법이 개발되었다.

일본에는 창술이라는 기술 체계가 있다. 창술은 봉술과 결합하는 경우가 많으며, 다른 무술 영역과도 중복되어 습득 내용이 넓고 어렵다. 하지만 대검 등에 비하면 다루기 어렵지 않다.

창은 위압감을 이용하기도 하여, 근위병이나 문지기가 창을 든 모습이 많다.

; 투창

창을 투척하는 개념은 기원전부터 존재했다. 팔의 연장으로 스윙 반경을 넓혀 비거리를 늘리는 창투기가 세계 각지에서 발굴되었다. 투척용 창은 무게와 균형이 다르기 때문에 독자적으로 발전했다. 고대 로마의 필룸은 가장 발전된 형태 중 하나이다.

활이 없었던 아프리카, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 뉴기니섬, 폴리네시아·멜라네시아·미크로네시아 태평양 제도, 하와이 제도, 남미 오지 등에서는 근대까지 사냥 도구 및 무기로 사용되었다. 현재 육상 경기에서도 창던지기가 있다.

; 변형, 변주

양손검을 다루기 쉽게 창과 비슷한 형태로 만든 무기도 있다. 장권이나 츠바이핸더 등이 대표적이다.

최초의 총은 노와 달리 창과 비슷한 긴 자루 끝에 약실과 총신을 부착한 형태였다. 중국에서는 현재도 주력 소총을 "보총"이라고 부른다.

19세기에는 총기 보급으로 창이 대체되었지만, 전투에서 창의 기능은 여전히 유효했다. 군용 서바이벌 나이프 중에는 나뭇가지를 꽂아 소켓식 창으로 만드는 것도 있다. 총검은 검이라고 쓰지만 실제로는 창과 유사하며, 현대 보병 소총에도 총검을 장착할 수 있고 훈련도 실시하기 때문에 여전히 전 세계에서 사용되고 있다.

21세기에도 영국군이 아프가니스탄 전쟁에서 총검 돌격으로 무장 세력을 교란시킨 사례가 있다. 삽도 참호전에서 백병전 무기로 활약했다. 현대 비대칭 전에서는 후방 부대가 공격받는 상황이 많아 총검을 포함한 병사 개개인의 전투력이 중요해지고 있다.

; 무기 이외의 용도

군기 깃대에도 사용된다.

들것이나 도롱이 대용으로 전장에서 부상자나 짐을 운반하는 도구로 사용되기도 한다.

3. 상징

리비우스는 "로마인이나 그들의 적들은 포로들에게 '창의 문'을 지나가게 하여 그들을 겁먹이고 굴욕을 주는 풍습이 있었다" 라고 기록했다.[62] 이는 창이 단순한 무기를 넘어 힘을 상징한다는 것을 보여준다.

북유럽 신화에서 오딘의 창인 궁니르는 세계수 이그드라실로 만들어졌고, 카이론은 펠레우스가 테티스와 결혼할 때 결혼 선물로 물푸레나무 창을 주었다. 물푸레나무는 결이 곧아서 창으로 만들기 아주 적합한 재료였다.

그리스 신화에서 제우스의 번개는 상징적인 창의 신화적인 모습으로 해석할 수 있고, 아테나가 가지고 다니는 창은 아이기스 방패와 함께 제우스와의 연결 고리를 상징하는 것이기도 하다.

종교적으로 특별한 또 다른 창은 운명의 창인데, 이 유물은 아주 신비한 힘을 가지고 있는 것으로 믿어진다.

제임스 조지 프레이저는 황금가지에서 아트루리아 인의 전설에서 창은 남성의 다산을 상징했고, 성배는 여성의 다산을 상징했다고 기술했다.[69]

서양사에서 중요 비중을 차지하는 성창도 있다.

4. 어원

"창"(spear)이라는 단어는 고대 영어 "spere"(spere)에서 유래했으며, 이는 원시 게르만어 "speri"에서, 다시 원시 인도-유럽어족 어근 "*sper-"("창, 막대")에서 비롯되었다.

5. 역사

세계적으로 창은 범용성, 경제성, 사용 편의성, 그리고 강력한 파괴력 덕분에 개인용 무기로 널리 사용되었다.

산업 시대 이전 사회에서 금속은 매우 귀했기 때문에 창은 창끝만 금속으로 만들면 되어 검보다 훨씬 저렴했다. 검 한 자루를 만들 철로 창끝 2~3개를 만들 수 있었고, 금속의 질이 낮아도 상관없었으며, 제작 기간과 기술도 덜 필요했다. 그럼에도 불구하고 창은 다른 무기에 필적하거나 더 뛰어난 위력을 발휘했다.

창은 비교적 사용하기 쉬워 배우기 쉽고 구하기도 쉬웠다. 현대 실험에 따르면, 무기를 사용해 본 적 없는 민간인도 몇 주간의 훈련을 받으면 방패 벽을 형성하고 창을 정확하게 사용할 수 있었다. 또한 창은 다른 무기보다 더 먼 거리에서 공격할 수 있어 전투에서 유리했다. 숙련된 사람이 사용하면 빠르고 치명적인 무기가 되었다. 창을 사용할 때는 한 손으로 창을 잡고 반대편 손으로 찌르면서 창을 잡던 손의 힘을 빼 "미끄러지듯이" 뒤로 뺀다. 두 손으로 만든 터널을 창이 스치듯이 지나간다고 생각하면 된다.

단순한 무기의 차원을 넘어, 창은 권력의 상징이 되기도 했다. 고대 그리스에서는 적에게 투항할 때 "창의 문"을 들어가야 했다. 켈트 인들은 상징적으로 죽은 자의 창을 파괴했는데, 다른 사람이 그 창을 사용하는 것을 막기 위해서였다.

리비우스는 "로마인이나 그들의 적들은 포로들에게 '창의 문'을 지나가게 하여 그들을 겁먹이고 굴욕을 주는 풍습이 있었다"라고 기록했다. 이는 창이 단순한 무기를 넘어 힘을 상징한다는 것을 암시한다. 초기 로마 군대에서 하스타티와 프린키페스가 1열, 2열에서 재블린으로 싸우는 동안, 3열에서는 트리알리가 긴 창으로 싸웠다.

오딘의 창인 궁니르는 세계수 이그드라실로 만들어졌고, 카이론은 펠레우스가 테티스와 결혼할 때 결혼 선물로 물푸레나무 창을 주었다. 물푸레나무는 결이 곧아서 창으로 만들기 적합한 재료였다.

그리스 신화에서 제우스의 번개는 상징적인 창의 신화적인 모습으로 해석할 수 있고, 아테나가 가지고 다니는 창은 아이기스 방패와 함께 제우스와의 연결 고리를 상징한다.

종교적으로 특별한 창은 운명의 창인데, 이 유물은 신비한 힘을 가진 것으로 믿어진다. 황금가지에서 제임스 조지 프레이저는 아트루리아 인의 전설에서 창은 남성의 다산을, 성배는 여성의 다산을 상징했다고 기술했다. 서양사에서 중요 비중을 차지하는 성창도 있다.

5. 1. 기원

창 제작 및 사용은 인간에게만 국한되지 않는다. 침팬지들도 창을 사용한다. 세네갈 케두구 근처의 침팬지들은 나무에서 곧은 가지를 꺾어 껍질과 가지를 제거하고 이빨로 한쪽 끝을 날카롭게 만들어 창을 만드는 것이 관찰되었다. 그들은 이 무기를 사용하여 나무 구멍에서 자는 갈라고를 사냥했다.[3]구석기 시대에는 이미 인류가 투석, 곤봉과 창을 사용하고 있었던 것으로 알려져 있다. 날카로운 이빨이나 발톱, 돌진력을 가진 동물에 대항하기 위해 창의 길이는 효과적이었으며, 이러한 장점은 그대로 대인병기로서도 발전해 갔다.

5. 1. 1. 선사 시대

영국에서 발견된 클랙턴 창(Clacton Spear)과 오늘날 독일(Germany)에서 발견된 쇠닝겐 창(Schöningen spears)은 나무 창이 최소 40만 년 전부터 사냥에 사용되었다는 것을 보여준다.[4][5][6] 2012년 남아프리카 공화국의 카투 판(Kathu Pan) 유적지에서 실시된 연구에 따르면, 아마도 ''하이델베르크인(Homo heidelbergensis)''일 가능성이 있는 초기 인류가 약 50만 년 전 아프리카에서 묶인 돌촉 창 기술을 개발했을 수 있다고 한다.[7][8]하지만 나무는 잘 보존되지 않으며, 영장류학자이자 남캘리포니아 대학교(University of Southern California) 인류학 교수인 크레이그 스탠포드는 침팬지의 창 사용 발견을 통해 초기 인류가 이보다 이전부터 나무 창을 사용했을 가능성을 제기했다.[9]

기원전 약 20만 년부터 중기 구석기 시대(Paleolithic) 인류는 얇게 떼어낸 날카로운 가장자리를 가진 복잡한 석재 날을 창촉으로 만들기 시작했다. 이러한 돌촉은 고무 또는 수지, 또는 동물의 힘줄, 가죽 조각 또는 식물성 물질로 만든 묶음으로 창자루에 고정할 수 있었다. 이 시대에는 투척용 창과 근접전투용 창 사이에 명확한 차이가 있었다. 마들렌 문화(Magdalenian) 시대(기원전 약 15,000년~9,500년)에는 후기의 애틀래틀(atlatl)과 유사한 창던지개가 사용되었다.[10]

5. 2. 군사적 용도

창은 인류 최초의 사냥 도구이자 무기 중 하나이며, 인류 전쟁사에서 어느 시대에나 사용되었고 백병전용 무기 중 가장 활약한 실용적인 무기 중 하나이다. 찌르는 것뿐만 아니라 베기나 타격 등을 구사하여 싸울 수 있으며, 던지는 것을 목적으로 하는 것은 투창이라고 한다.

창은 검보다 유리하게 싸울 수 있지만, 크기 때문에 밀폐된 공간이나 난전에는 적합하지 않고, 근접전에서는 긴 자루가 불리하게 작용할 수 있으며, 휴대가 불편하다는 단점이 있다.

전투 시 상대와의 거리를 확보하여 공포감을 줄이고, 휘두르는 타격이나 찌르기 등 기본 조작 및 용도가 간편하여 훈련이 부족한 병사도 쉽게 전력화할 수 있다. 이러한 장점 덕분에 창은 동서양을 막론하고 전장에서 주력 무기로 오랫동안 활약했다.

창을 길게 하면 상대와의 거리를 유지하며 유리하게 싸울 수 있지만, 접전이 어려워지고 숲이나 좁은 곳에서의 이동과 조작이 불편해지는 단점이 있다. 이러한 단점을 극복하기 위해 파랑크스나 창부대(槍衾)(야리부스마) 등 야전에서 창병의 밀집 대형을 만들어 "날카로운 창끝의 벽"을 형성하여 적을 압도하고 격파하는 방법이 발전했다.

- - 고대 마케도니아의 왕 필리포스 2세는 당시 상식을 깨고 고대 그리스 창의 2배 정도 길이인 4m~6.4m로 개량한 사리사를 만들어 파랑크스 전술로 승리하며 나라를 크게 발전시켰다.

그러나 전열이 무너진 난전에서는 창 사용이 어렵지만,[72] 일본 전국 시대에는 족경(足軽)들이 창으로 측면 공격을 하는 경우도 있었다.[73]

일대일 싸움에서도 창은 검보다 유리하며, "검으로 창에 대항하려면 세 배의 실력이 필요하다"는 말이 있을 정도이다.[74]

장병기는 사용자의 키의 2배 정도가 적당하지만, 사용자의 키의 몇 배 이상을 다루는 사람도 있고, 1m 정도의 짧은 창을 한 손으로 다루는 무술도 있다.

창의 기본적인 사용법은 오른손으로 자루 끝 부분을 잡고 왼손을 앞으로 내밀어 받치는 자세에서 왼손 안에서 미끄러지게 하면서 오른손의 힘으로 내미는 것이다. 무게가 있는 장창은 양손으로 꽉 잡고 돌진하거나 높이 들어 올려 내리치는 사용법도 있다. 고대 그리스의 중장보병은 방패와 함께 투창처럼 어깨 위에 겨누기도 했다. 찌르는 것 외에도 두드리기, 쳐내기, 베기, 감기, 걸기 등 다양한 용법이 개발되었다.

일본에서는 창술이라는 기술 체계가 있으며, 봉술과 결합하는 경우도 많다. 창은 근위병이나 문지기의 상징으로 사용되기도 한다.

창을 투척하는 용법은 기원전부터 존재했으며, 팔의 연장으로 스윙 반경을 확대하여 비거리를 늘리는 창투기가 세계 각지에서 발굴되었다. 고대 로마의 필룸은 가장 발전된 투창 중 하나이다. 활이 없었던 지역에서는 근대까지 사냥 도구 및 무기로 사용되었으며, 현재 육상 경기의 창던지기 종목으로 남아있다.

양손검을 다루기 쉽게 하기 위해 창과 비슷한 형태를 얻은 무기도 있으며, 장권이나 츠바이핸더 등이 그 예이다.

최초의 총은 창과 비슷한 긴 자루 끝에 약실과 총신을 부착한 형태였으며, 중국에서는 현재도 주력 소총을 "보총"이라고 부른다.

19세기 무렵 총기의 보급으로 창은 대체되었지만, 서바이벌 나이프 중에는 나뭇가지를 꽂아 창으로 만드는 것도 있으며, 총검은 실질적으로 창과 유사하다. 현대 보병 소총도 총검을 장착할 수 있으며, 실전 훈련도 실시되고 있어 여전히 창은 전 세계에서 사용되고 있다고 볼 수 있다.

21세기 아프가니스탄 전쟁에서 영국군이 총검 돌격으로 무장 세력을 교란시킨 사례가 있으며, 삽도 참호전에서 백병전 무기로 활약했다. 현대의 비대칭 전에서는 후방 부대가 공격받는 상황이 종종 발생하여 총검을 포함한 병사 개개인의 전투력이 중요해지고 있다.

군기의 깃대에도 창이 사용되며, 우승기 등의 깃대에는 창을 본뜬 장식이 사용되기도 한다. 들것이나 도롱이 대용으로 부상자나 짐을 운반하는 도구로 사용되기도 한다.

일반적으로 창날 부근의 자루에는 보강이 많이 되는데, 일본에서는 '''太刀打(다치우치)''' 및 '''物打ち(모노우치)'''라고 한다. 자루 전체에 천, 가죽, 덩굴 등을 감거나 철판을 붙이는 등 다양한 보강 방법이 있다. 蛭巻き(히루마키)는 금속띠를 감는 방법이며, 千段巻(센단마키)은 등나무나 철사 등으로 감는 방법이다.

일본 창에서 보강은 목두쇠 부분을 보강하고 파손을 방지하며, 자루가 손상되었을 때 보강 부분만 교체하면 되도록 하기 위함이다. 金砕棒(킨사이보우)이나 棍棒(곤봉)처럼 파괴력과 강도를 겸비하기도 한다.

보강 재료는 대나무, 등나무(라탄), 자작나무, 덩굴끈, 한지, 밧줄, 철, 황동, 청동, 가죽, 털, 힘줄, 소나 코뿔소의 뿔, 뼈, 상아, 광석 등 다양하며, 칠이나 밀랍, 아교, 천연 수지 등으로 굳히기도 한다.

창의 뒷부분 끝은 '''석촉'''이라고 하며, 여러 종류가 있다.

원시적인 창은 석촉이 없는 경우가 많았으며, 오래된 것에는 돌로 만든 것도 있다. 무게 중심을 맞추거나 무겁게 하기 위해 금속으로 만든 것도 있다. 땅에 꽂거나 자루를 보호하고 무게 중심을 안정적으로 유지하는 것 외에도, 끝을 뾰족하게 만들어 찌르거나 질주할 때 보조 도구로 사용하거나 봉폭뛰기처럼 창을 사용하여 착지할 때 지지대나 제동 장치 역할을 하거나, 강바닥을 이동할 때 닻처럼 일시적으로 고정하는 갈고리 역할을 하도록 만든 것도 있다. 공격에 특화된 것도 있다.

석촉 부분이 날카로운 형태로 만들어진 것도 있지만, 실전에서 자신이나 아군을 다칠 위험이 있어 널리 보급되지 않았다. 일본의 나기나타는 석촉이 베는 용도에 적합한 형태가 대부분이며, 많은 나기나타술에는 석촉으로 베는 기술이 포함되어 있다.

창과 창날의 구성은 자루에 씌우는 소켓형(袋穂式)과 꽂는 방식(일본도의 칼자루(茎)와 같은 구조)이 있으며, 내구성 측면에서는 꽂는 방식이 더 높지만, 종합적으로 보면 절대적으로 유리하다고 할 수는 없다. 접합 부품은 자루 보강과 통합되는 경우가 많다.

소켓형은 자루 제작 및 수리가 용이하지만, 베거나 치는 것이 어렵고, 구조에 따라 꽂는 방식보다 튼튼해질 수도 있지만, 금속 보강재 때문에 무게가 커지기 쉽다. 유럽, 중국, 동남아시아에서 사용된 창은 덮는 방식이 많다.

일본에서는 縄文시대에 석기나 뼈로 만든 돌창, 화살, 작살 등의 사냥 도구나 어구에서 꽂는 방식을 천연 아스팔트로 접착하여 접합하였다.[75][76]

꽂는 방식은 수리에 시간과 전문 기술이 필요하지만 튼튼하게 만들기 쉬워 튼튼한 창을 만들기에 적합하다. 일본 창의 대부분은 이러한 구조이며, 자루와 창날을 안정시키고 상대의 베기에 의해 창날이 잘리지 않도록 날:자루의 비율을 1:2~1:3으로 길게 만든다.

아시카리나 농병은 장병창으로 "맞붙었다(≒싸웠다)"[77].

일본 창에는 창날에서 자루에 걸쳐 잘록한 목과 같은 것이 있으며, 이것을 염목(塩首)이라고 한다. 이 부분은 충격과 압력을 분산시키도록 삼각·평삼각 창날은 오각기둥, 사각뿔 창날이나 검날 모양 창날의 경우는 팔각기둥으로 만들어진다.

5. 2. 1. 유럽

서로마 제국이 멸망한 후에도 창과 방패는 서유럽의 거의 모든 문화권에서 계속 사용되었다. 중세 시대 창은 날카롭게 벼린 가장자리를 따라 소량의 강철만 필요했기 때문에 경제적인 무기였다. 창끝의 대부분은 연철로 만들어졌다.[18] 제작이 빠르고 검보다 대장 기술이 덜 필요했기 때문에, 창은 보병의 주요 무기로 남았다. 예를 들어, 도끼, 검, 창을 들고 있는 모습으로 묘사되지만, 바이킹들은 대부분 창으로 무장했다.[18] 앵글로색슨인, 아일랜드인 등 유럽 대륙의 동시대인들도 마찬가지였다. 창은 결국 장창(pike)으로 진화했다.[19] 중세 무기의 대다수가 창이었기 때문에 많은 전술에 통합되었다. 창은 방어벽을 제공하면서 매우 흔하게 사용되었다. 기병이 이러한 방어벽을 통과하려고 시도할 때, 방패벽을 뚫고 들어올 수 있는 창에 의해 종종 죽임을 당했다. 창은 저렴하고, 길고, 제작이 빨랐기 때문에 검이나 도끼보다 더 흔해졌다.[20][21]

르네상스 시대 유럽에서 장창과 화약 무기가 발전하면서 통합 보병 전술에 대한 관심이 증가했다.[35] 이러한 무기를 장비하지 않은 보병들은 할버드와 빌을 포함한 여러 종류의 장병기를 사용했다. 르네상스 초기에 기병은 주로 창을 사용했다. 무거운 기사의 창을 사용하는 젠다름과 다양한 가벼운 창을 사용하는 가벼운 기병이 있었다. 그러나 1540년대에는 권총으로 무장한 라이터라는 기병이 두각을 나타내기 시작했다. 권총과 다른 가벼운 화기와 검으로 무장한 기병은 17세기 초까지 서유럽에서 창으로 무장한 기병을 사실상 대체했다.[36]

결국 창 자체는 전장에서 쓸모없게 되었다. 마지막으로 발전한 형태는 반창 또는 스폰툰[37]으로, 여러 계급의 장교들이 휴대하는 축소된 창이었다. 원래는 무기였지만, 부대를 지휘하는 지휘봉이나 휘장으로 여겨지게 되었다.[38] 반창은 갑판용 창으로도 알려져 있으며, 19세기 후반까지 선상 무기로 사용되었다.[39]

5. 2. 2. 중동

(중동 지역은 창이 단순한 무기를 넘어 권력의 상징으로 여겨졌다는 내용이 없으므로, '중동' 섹션에는 내용을 작성할 수 없습니다.)5. 2. 3. 현대

현대에 들어 총포가 발달하면서 창은 무기로서의 기능을 상실하여 사라지게 되었다. 창병은 과거 보병의 일종이었다.5. 2. 4. 아시아

중국 무술에서 중국 창(槍, 창 Qiang)은 "무기의 왕"으로 널리 알려져 있다. 창은 사대병기(창(봉), 곤(봉), 도(사브르와 비슷한 한쪽 날 검), 검(검)) 중 하나로 분류된다.[40]창은 고대 중국에서 사냥 무기로 처음 사용되었다. 전국 시대와 진나라 시대에 보병 무기로 인기를 얻었으며, 창병들은 조직적인 집단 공격에서 특히 엄격한 훈련을 받은 병사로 사용되었다. 편제 전투에서 창병들은 큰 직사각형 또는 원형 방패를 방패벽처럼 나란히 배치했다. 진나라에서는 또한 기병을 막기 위해 스위스 장창병과 유사한 편제로 장창(장창에 가까운)을 사용했다. 한나라는 진나라의 선례와 유사한 전술을 사용했다. 이 시대에는 극, 장창류 무기, 단검 도끼도 흔한 무기였다.

창은 전국 시대, 진나라, 한나라 시대 기병 부대의 일반적인 무기이기도 했다. 이 시대에 창은 기병 돌격에 사용되는 더 긴 작창과 같은 무기로 발전했다.

영어로 창으로 분류되는 중국어에는 많은 단어가 있다. 'Mao'(矛)는 '창'(Qiang)의 전신이다. 최초의 청동 'Mao'는 상나라에 등장했다. 이 무기는 전장에서 'ge'(단검도끼(dagger-axe))보다 두드러지지 않았다. 일부 고고학적 예시에서 창촉 날의 소켓 근처에 두 개의 작은 구멍 또는 귀가 발견되는데, 이 구멍들은 아마도 현대 우슈 창과 마찬가지로 술을 부착하는 데 사용되었을 것이다.

초기 상나라의 'Mao'는 후기 상나라와 서주 시대의 'Mao'와 달리 상대적으로 짧고 좁은 자루를 가진 것으로 보인다. 이 시대의 일부 'Mao'는 전국 시대의 바 슈 지역에서 출토된 'Mao'에서 볼 수 있듯이 화려하게 장식되어 있다.[41]

한나라 시대에는 'Mao'와 'Ji'(戟, Ji는 대략적으로 극으로 정의할 수 있다)가 군사적으로 두각을 나타냈다. 흥미로운 점은 발견된 철제 Mao촉의 수가 청동 촉의 수를 초과한다는 것이다. 한나라 말기(후한)에는 철제 'Mao'로의 교체가 완료되었고 청동 'Mao'는 완전히 쓸모없게 되었다. 한나라 이후 수나라와 당나라 시대에 기병이 사용한 'Mao'에는 위에서 언급한 것처럼 훨씬 더 긴 자루가 장착되었다. 이 시대에는 'Shuo'(矟)의 사용이 보병들 사이에 널리 퍼졌다. 'Shuo'는 작창 또는 단순히 장창으로 비유할 수 있다.[42]

당나라 이후 'Mao'의 인기는 감소했고 'Qiang'(枪)으로 대체되었다. 당나라는 'Qiang'을 네 가지 범주로 나누었다. 대략 번역하면 네 가지 범주는 기(일종의 나무) 창, 나무 창, 백 간(일종의 나무) 창, 그리고 푸 투 창이다. 송나라와 명나라에서 생산된 창은 창촉, 자루, 끝 침, 술의 네 가지 주요 부분으로 구성되었다. 존재하는 창의 종류는 많다. 그 종류 중에는 길이가 한 ''장''(약 320cm)인 기병용 창, 키에 팔을 뻗은 길이인 소화창(小花枪), 쌍갈고리 창, 단갈고리 창, 링 창 등이 있다.[43]

'Qiang'과 'Mao'를 구별하는 방법에 대해서는 혼란이 있는데, 이는 매우 유사하기 때문이다. 어떤 사람들은 'Mao'가 'Qiang'보다 길다고 말하고, 다른 사람들은 주된 차이점은 자루의 강성에 있으며, 'Qiang'은 유연하고 'Mao'는 단단하다고 말한다. 학자들은 전자보다는 후자의 설명에 더 기울고 있다. 'Mao'와 'Qiang'의 구조 차이 때문에 용도도 다르지만, 'Mao'와 'Qiang'의 정확한 차이점에 대한 명확한 답은 없다.[44]

인도 언어에서 창은 '''발라(Bhala)'''로 알려져 있다.[45] 인도 사회에서 창은 기병과 보병 모두가 미사일 형태와 비미사일 형태 모두로 사용했다. 기병 창술은 길이 약 약 3.05m의 공 모양 나무 창인 '보타티(bothati)'를 사용하여 수행되었으며, 이 창 끝은 타격을 확인하기 위해 염료로 칠해졌다. 창은 강철로만 만든 '상(sang)'과 대나무 자루를 가진 '발람(ballam)'과 같이 다양한 재료로 만들어졌다.

신드 지방의 아랍인들의 존재와 델리의 마멜루크들은 인도에 중동 투창을 소개했다.

라즈푸트(Rajput)족은 창날에 곤봉이 통합되고 뾰족한 뒷부분이 있는 보병용 창을 사용했다. 다른 창들은 갈라진 칼날, 여러 개의 창촉, 그리고 다른 많은 혁신적인 특징들을 가지고 있었다. 인도에서 독특한 창 중 하나는 '비타(vita)' 또는 끈이 달린 창이었다.

마라타 군대(Maratha Army)에서 사용되었던 이 창은 창과 사용자의 손목을 연결하는 밧줄이 있어서 무기를 던지고 다시 잡아당길 수 있었다. '벨(Vel)'은 주로 타밀(Tamils)족이 사용했던 남인도(South India)에서 유래한 창 또는 봉이다.[46][47]

시크교 니항(Nihang)들은 오늘날에도 때때로 창을 휴대한다. 창은 20세기 후반까지 하이데라바드 주(Hyderabad State)의 니잠(Nizam)의 라자카르(razakar)와 같은 무장 준군사 조직의 분쟁과 훈련에 사용되었다.

필리핀 창(시바트(sibat))은 필리핀(Philippines) 전역에서 무기이자 도구로 사용되었다. 반카우 반란 이후로는 방카우(''bangkaw'')라고도 불리며, 비사야스(Visayas) 제도와 민다나오(Mindanao)에서는 숨블링(''sumbling'') 또는 팔루파드(''palupad'')라고 불리기도 한다. 시바트는 보통 라탄으로 만들어지며, 날카롭게 깎인 끝이나 금속으로 만든 창날을 가지고 있다. 이 창날은 한쪽 날, 양날, 또는 갈고리 모양일 수 있다. 종류는 용도와 원산지에 따라 다르다. 예를 들어, 어업용으로 디자인된 시바트는 사냥용으로 사용되는 것과 다를 수 있다.

이 창은 인근 섬 왕국들과의 원정과 전투에서 주요 무기로 사용되었으며, 1521년 마닐라 해전(Battle of Mactan)에서 세부(Cebu)의 족장 라푸라푸(Lapu Lapu)가 페르디난드 마젤란(Ferdinand Magellan)이 이끄는 스페인군과 싸워 마젤란을 죽인 사건으로 유명해졌다.

일본 창의 경우, 일반적으로 穂先(ほさき, 호사키) 부근의 자루에는 타격이나 斬撃(참격)으로 부러지지 않도록 보강이 많이 되는데(일본에서는 '''太刀打(다치우치)''' 및 '''物打ち(모노우치)'''라고 한다), 자루 전체에는 천, 가죽이나 덩굴, 나무껍질 등을 감는 것, 세로로 긴 철판을 앞뒤 좌우 어느 한쪽 또는 양쪽에 붙이는 타입의 것, 양쪽을 조합한 것도 많다.

예외적으로 蛭巻き(히루마키)이라고 하여 철, 은, 황동, 동합금 등의 蛭金(히루가네)이라는 테이프 모양의 금속띠를 자루에 감는 방법이나, 판금으로 둘러싸는 방법도 있다. 千段巻(센단마키)이라고 하는 것은 원래 활을 보강하는 기술에서 유래된 것으로, 등나무나 철사 등으로 감는 방법이 있으며, 이것은 미끄럼 방지에도 되고 자루를 잡을 때 손에 잘 감긴다.

일본의 창에서 보강을 하는 가장 큰 이유는 창의 강도적인 약점인 목두쇠 부분을 보강하기 위해서이다. 더불어 적을 타격했을 때의 파손을 방지하는 것 외에, 자루에 상처가 났을 경우, 자루를 깎아내거나 교체해야 하는데, 보강 부분만 교체하면 되는 점도 있다. 또한 金砕棒(킨사이보우)이나 棍棒(곤봉)처럼 파괴력과 강도를 겸비하는 데에도 있다(그중에는 十手(쥬우테)처럼 옆으로 鉤(카기) 모양의 돌기가 나온 것도 있다).

보강에 사용되는 재료는 대나무, 등나무(라탄), 자작나무, 덩굴끈 등의 식물성 재료나 한지를 종이풀로 사용한 천연 수지나 밧줄이나 끈 등의 가공품, 철이나 황동, 청동 등의 금속 및 합금 재료, 가죽, 털, 힘줄, 소나 코뿔소 등의 뿔, 뼈, 상아 등의 동물성 재료, 광석 등 비금속 등 다양하며, 자루와 마찬가지로 칠이나 밀랍, 아교, 천연 수지 등으로 굳혀서 만든 것도 존재한다.

창의 뒷부분 끝은 '''석촉'''이라고 한다.

여러 종류가 있다.

원시적인 단계의 창에서는 창날과 반대쪽은 나무 자루 그대로인 경우가 일반적이었으며, 특히 석촉이 없는 경우가 많았다. 오래된 것에는 돌로 만든 것도 있다. 전체 무게 중심을 맞추거나 무겁게 하기 위해 청동, 황동, 납으로 만든 것도 있다. 대량 생산품(수물)에서는 간략화된 것도 있다. 땅에 꽂거나 자루를 보호하고, 무게 중심을 안정적으로 유지하는 것 외에도, 끝을 뾰족하게 만들어 찌르거나 질주할 때 보조 도구로 사용하거나 봉폭뛰기처럼 창을 사용하여 착지할 때 지지대나 제동 장치 역할을 하거나, 같은 방식으로 유속이 느린 강바닥을 갑옷을 입은 채로 이동할 때 닻처럼 일시적으로 고정하는 갈고리 역할을 하도록 만든 것도 있다. 추, 메이스를 부착하여 타격력을 강화한 것과 같이 공격에 특화된 것도 있다. 일반적인 석촉으로도 찌르거나 때릴 수 있다.

석촉 부분이 촉과 마찬가지로 날이나 칼날, 바늘처럼 날카로운 형태로 만들어진 것도 소수 존재하지만, 실전에서는 자신이나 탄 기수, 아군까지 다칠 위험이 있고, 땅에 꽂을 수 없기 때문에 다룰 수 있는 사람은 숙련된 사람으로 한정되어 널리 보급되지는 않았다. 반대로 일본의 나기나타는 기본적으로 땅에 꽂지 않기 때문에, 석촉은 초승달 모양 등 베는 용도에 적합한 형태가 대부분이며, 많은 나기나타술에는 석촉으로 베는 기술이 포함되어 있다.

창과 창날의 구성은 기본적으로, 자루에 씌우는 소켓형(袋穂式)과 꽂는 방식(일본도의 칼자루(茎)와 같은 구조)이 있으며, 단순히 무기로서의 내구성 측면에서는 꽂는 방식이 더 높지만, 종합적으로 보면 절대적으로 유리하다고 할 수는 없다. 또한, 이러한 접합에 사용되는 부품은 필연적으로 자루의 보강과 통합되는 경우가 많다.

소켓형은 완전히 감싸는 것과 양쪽에서 끼우는 것, 한쪽만으로 자루와 연결하는 것 등이 있다. 자루의 제작 및 수리가 비교적 용이한 반면, 특히 베거나 치는 것이 어렵고, 구조에 따라 꽂는 방식보다 튼튼해질 수도 있지만, 금속제 보강재(철 및 황동·청동 등) 때문에 무게가 커지기 쉽다(포대창 참조). 유럽 여러 국가들과 중국을 비롯한 동남아시아 여러 국가에서 사용되었던 창은 덮는 방식이 많다.

일본에서는 조몬 시대에 이미 석기나 뼈로 만든 돌창, 화살, 작살 등의 사냥 도구나 어구에서 매우 짧은 꽂는 방식을 천연 아스팔트로 접착하여 접합하였다.[75][76]

꽂는 방식은, 중간까지 반으로 갈라진 자루 사이에 끼우는 형식(자루 자체가 두 개로 나뉘는 것도 있다)과 자루를 속이 비도록 파내고 안에 넣는 형식 등이 있다. 수리에 시간과 전문 기술이 필요하지만 비교적 튼튼하게 만들 수 있기 때문에 튼튼한 창을 만들기 쉽다. 또한, 일본 창의 대부분은 이러한 구조이며, 자루와 창날을 안정시키는 동시에 상대의 베기에 의해 쉽게 자루에서 창날이 잘리지 않도록 날:자루의 비율을 1:2~1:3으로 길게 만든다(가마쿠라 시대부터 창과 함께 등장한 대태도는 초기 이 구조 이전의 창의 창날(포대창 또는 짧은 자루의 창날)을 자루째 베어내기 위해 개발된 장병기라고도 한다. 또한 마찬가지로 헤이안 시대 후기에 등장한 나기나타에도 마찬가지로 창 이전에 포대창을 가진 모의 창날을 베어내는 용법이 있다).

또한, 전술한 태도(太刀) 대결과 자루 꽂는 방식의 강도를 이용하여 아시카리나 농병은 장병창이라고도 불리는 대여창(貸し出された槍)으로 말 그대로 "맞붙었다(≒싸웠다)"[77]. 이것은 서투른 장병기로 적을 찌르는 것보다 당간 등으로 탈곡하는 동작과 비슷한 두드리는 동작에 익숙하기 때문이라고도 하고, 용병으로서 상대방에게도 고용되어 있는 친척이나 같은 고향의 친구를 기절시키는 데 그치도록 살상하지 않도록 배려했기 때문이라고도 한다.

또한, 일본의 대부분의 창에는 꽂는 방식, 소켓형 모두 창날에서 자루에 걸쳐 잘록한 목과 같은 것이 있으며, 이것을 염목(塩首)이라고 한다. 이 부분은 가늘고 창날과 자루를 연결하는 가장 충격과 압력이 가해지는 부분 중 하나이기 때문에, 그것들을 분산시키도록 삼각·평삼각 창날은 오각기둥, 사각뿔 창날이나 검날 모양 창날의 경우는 팔각기둥으로 만들어진다.

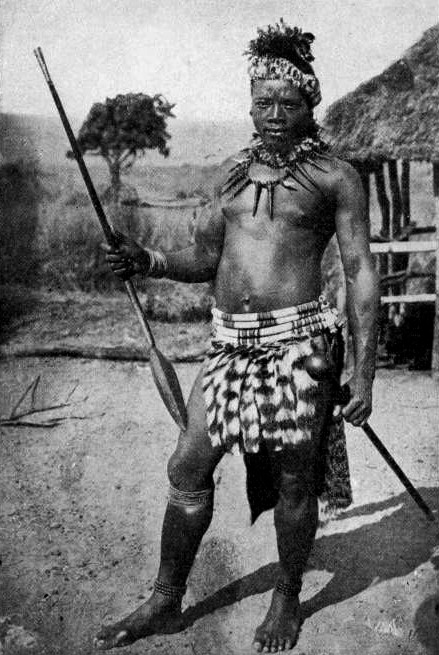

5. 2. 5. 아프리카

아스가이(assegai)는 나무로 만들고 철이나 불로 단련한 촉을 붙인 가벼운 창이나 투창으로, 화기가 도입되기 전 아프리카 전역에서 가장 흔하게 사용된 무기였다. 남아프리카 공화국의 줄루족(Zulu people), 코사족(Xhosa people) 및 다른 응구니족(Nguni people) 부족들은 아스가이 사용으로 유명했다.[48][49]

줄루족(Zulu people)의 샤카(Shaka)는 0.3m 길이의 짧은 자루와 더 크고 넓은 칼날을 가진 더 짧은 찌르는 창을 고안했다. 이 무기는 피해자의 상처에서 뽑아낼 때 나는 소리에서 유래한 이름인 '이클와(iklwa)' 또는 '익스와(ixwa)'로도 알려져 있다. 전통적인 창은 버려지지 않았지만, 이클와를 사용한 근접전을 위해 접근하기 전에 적 진형을 공격하는 데 사용되었다. 이러한 전술적 조합은 샤카(Shaka)의 군사 개혁(Shaka#Social and military revolution) 중에 시작되었다. 이 무기는 일반적으로 한 손으로 사용되었고, 다른 손에는 소가죽 방패를 들고 보호했다.

대부분의 당시 군대와 마찬가지로 고대 이집트(Ancient Egypt) 군대는 창(spear) 사용을 중심으로 운용되었다.[50] 전투에서 창병들은 청동(bronze)으로 끝을 장식한 창(dja)과 방패(ikem)로 무장했으며, 그리스와 로마 군대와 마찬가지로 정교한 진형을 사용했다. 힉소스(Hyksos)의 이집트 침략 이전에는 나무 창이 사용되었는데, 이는 쉽게 부러지는 경향이 있었다. 그러나 새로운 인구 유입으로 청동 기술에 대한 혁신이 이루어졌다. 당시 창을 사용했던 다른 문화권과 달리 이집트인들은 투창(javelin)(길이 약 1m에서 약 1.01m)[50]을 일회용으로 취급하지 않고, 찌르고 던지는 데 모두 사용했다.[51]

5. 3. 아메리카

영국에서 발견된 클랙턴 창(Clacton Spear)과 오늘날 독일(Germany)에서 발견된 쇠닝겐 창(Schöningen spears)은 나무 창이 최소 40만 년 전부터 사냥에 사용되었다는 것을 보여준다.[4][5][6] 2012년 남아프리카 공화국의 카투 판(Kathu Pan) 유적지에서 실시된 연구에 따르면, 아마도 ''하이델베르크인(Homo heidelbergensis)''일 가능성이 있는 초기 인류가 약 50만 년 전 아프리카에서 묶인 돌촉 창 기술을 개발했을 수 있다고 한다.[7][8]5. 3. 1. 서 멕시코와 남아메리카 (콜럼비아 이전 시대)

콜럼버스 이전 시대의 아메리카 대륙에서는 서멕시코와 남아메리카를 제외하고는 고도의 야금술(metallurgy)이 거의 알려지지 않았기 때문에, 메소아메리카(Meso-America)의 대부분 무기는 나무나 흑요석(obsidian)으로 만들어졌다. 하지만 흑요석은 강철보다 훨씬 날카롭게 연마할 수 있었기 때문에, 이것이 무기의 치명성을 낮추는 것은 아니었다.[52]메소아메리카의 창은 모양과 크기가 매우 다양했다. 아즈텍은 전투에 칼과 같은 마쿠아우이트리(macuahuitl) 곤봉을 선호했지만,[53] 멀리까지 찌르는 무기의 이점도 인식되어 상당수의 군대가 테포스토필리(tepoztopilli)를 휴대하고 전투에 임했다.[54] 테포스토필리는 장병기였으며, 여러 아즈텍 코덱스(Aztec codices)의 묘사를 보면, 대략 사람 키 정도의 크기였고, 손바닥 두 배 정도 길이 또는 그보다 짧은 넓적한 나무 머리 부분에 날카로운 흑요석 칼날이 홈을 파서 깊숙이 박혀 있었으며, 역청(bitumen)이나 식물 수지 접착제로 고정되어 있었다. 테포스토필리는 효과적으로 찌르고 베는 것이 모두 가능했다.

메소아메리카 전쟁에서는 투창도 광범위하게 사용되었는데, 보통 투척 도구인 애틀래틀(atlatl)을 사용했다.[55] 투창은 일반적으로 테포스토필리보다 짧고 유선형이었으며, 관통력을 높이기 위해 흑요석 날을 가진 것도 있었다.

5. 3. 2. 북아메리카 원주민

북아메리카 원주민들은 주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료로 창을 만들었다. 창대는 주로 나무 막대기를 사용했고, 창촉은 화살촉, 구리 같은 금속 조각, 또는 날카롭게 간 뼈를 사용했다. 창은 제작 비용이 저렴하고 사용법을 배우기 쉬웠으며, 빠르고 대량으로 만들 수 있어 많은 원주민들이 선호하는 무기였다.북아메리카 원주민들은 들소를 사냥할 때 들소 우리(buffalo pound) 방식을 사용했다. 이 방법은 사냥꾼이 들소로 변장하여 다른 사냥꾼들이 숨어 있는 협곡으로 들소를 유인하는 방식이었다. 들소가 나타나면 숨어 있던 사냥꾼들이 창으로 들소를 사냥했다.[56] 이와 비슷한 들소 절벽(buffalo jump) 방식은 한 명의 달리기 선수가 들소를 절벽으로 유도하면, 다른 부족원들이 바위나 나무 뒤에서 뛰어나와 들소를 절벽 아래로 몰아넣고, 절벽 아래에서 대기하던 사냥꾼들이 창으로 들소를 찔러 죽이는 방식이었다.[56]

5. 4. 사냥

창은 전 세계적으로 널리 사용된 개인용 무기로, 범용성, 경제성, 사용 편의성, 그리고 강력한 파괴력을 지녔다.산업 시대 이전 사회에서 금속은 귀했기 때문에 창은 창끝만 금속으로 만들면 되어 검보다 훨씬 저렴했다. 검 한 자루를 만들 철로 창끝 2~3개를 만들 수 있었고, 금속의 질이 낮아도 상관없었으며, 제작 기간과 기술도 덜 필요했다. 그럼에도 불구하고 창은 다른 무기에 필적하거나 더 뛰어난 위력을 발휘했다.

창은 비교적 사용하기 쉬워 배우기 쉽고 구하기도 쉬웠다. 현대 실험에 따르면, 무기를 사용해 본 적 없는 민간인도 몇 주간의 훈련을 받으면 방패 벽을 형성하고 창을 정확하게 사용할 수 있었다. 또한 창은 다른 무기보다 더 먼 거리에서 공격할 수 있어 전투에서 유리했다. 숙련된 사람이 사용하면 빠르고 치명적인 무기가 되었다.

많은 사람이 생각하는 것과 달리, 창을 사용할 때는 한 손으로 창을 잡고 반대편 손으로 찌르면서 창을 잡던 손의 힘을 빼 "미끄러지듯이" 뒤로 뺀다. 두 손으로 만든 터널을 창이 스치듯이 지나간다고 생각하면 된다.

창 제작 및 사용은 인간에게만 국한되지 않는다. 침팬지들도 창을 사용하는데, 세네갈 케두구 근처의 침팬지들은 나무에서 곧은 가지를 꺾어 껍질과 가지를 제거하고 이빨로 한쪽 끝을 날카롭게 만들어 창을 만드는 것이 관찰되었다. 그들은 이 무기를 사용하여 나무 구멍에서 자는 갈라고를 사냥했다.[3]

영국에서 발견된 클랙턴 창과 오늘날 독일에서 발견된 쇠닝겐 창은 나무 창이 최소 40만 년 전부터 사냥에 사용되었다는 것을 보여준다.[4][5][6] 남아프리카 공화국의 카투 판 유적지에서 2012년에 실시된 연구에 따르면, ''하이델베르크인''일 가능성이 있는 초기 인류가 약 50만 년 전 아프리카에서 묶인 돌촉 창 기술을 개발했을 수 있다고 한다.[7][8] 하지만 나무는 잘 보존되지 않으며, 영장류학자이자 남캘리포니아 대학교 인류학 교수인 크레이그 스탠포드는 침팬지의 창 사용 발견을 통해 초기 인류가 이보다 이전부터 나무 창을 사용했을 가능성을 제기했다.[9]

기원전 약 20만 년부터 중기 구석기 시대 인류는 얇게 떼어낸 날카로운 가장자리를 가진 복잡한 석재 날을 창촉으로 만들기 시작했다. 이러한 돌촉은 고무, 수지, 동물의 힘줄, 가죽 조각, 식물성 물질 등으로 만든 묶음으로 창자루에 고정할 수 있었다. 이 시대에는 투척용 창과 근접전투용 창 사이에 명확한 차이가 있었다. 마들렌 문화(기원전 약 15,000년~9,500년)에는 애틀래틀과 유사한 창던지개가 사용되었다.[10]

인간이 먹잇감을 사냥하는 가장 초기 형태 중 하나인 창과 작살을 이용한 사냥은 오늘날에도 식량을 얻는 수단이자 문화 활동으로 이어지고 있다. 초기 인류의 가장 흔한 먹잇감 중 일부는 매머드와 같은 거대 동물이었으며, 다양한 종류의 창으로 사냥되었다. 제4기 멸종 사건에 대한 한 가지 이론은 이러한 동물 대부분이 인간에 의해 창으로 사냥되어 멸종되었다는 것이다. 활과 투석기와 같은 다른 사냥 무기가 발명된 후에도, 창은 투척 무기 또는 곰 사냥, 멧돼지 사냥과 같이 손으로 사용하는 무기로 계속 사용되었다. 창 사냥은 18세기에 유럽 대부분 지역에서 인기를 잃었지만, 독일에서는 계속되었고 1930년대에 부흥기를 맞았다.[59] 창 사냥은 미국에서도 여전히 행해지고 있다.[60] 사냥 대상은 주로 멧돼지와 사슴이지만, 케이프 버펄로처럼 큰 트로피 동물도 창으로 사냥되었다. 플로리다에서는 일종의 작살을 사용하여 악어를 사냥한다.

창은 인류 최초의 사냥 도구이자 무기 중 하나이며, 인류 전쟁의 역사를 살펴보면 어느 시대에도 사용되었고, 백병전용 무기 중에서 가장 활약한 실용적인 무기 중 하나이다. 찌르는 것뿐만 아니라 베기나 타격 등을 구사하여 싸울 수 있다. 던지는 것을 목적으로 하는 것은 투창이라고 한다.

5. 4. 1. 종류

- 일본 삼대 명창: 긴린자키, 일본호, 오테기레를 말한다.

- 아메노누보코: 일본 신화에 등장하는 창으로, 일본 창세 신화와 관련이 있다.

- 아마노사카야마키

- 일국장길: 구로다 나가마사가 사용한 창으로, 그가 이 창으로 무공을 세워 지쿠젠(筑前) 일국을 얻었기 때문에 이러한 이름이 붙었다.

- 마사쓰네: 구로다 나가마사의 창으로, 에도 시대에는 지쿠젠 후쿠오카 번의 주요 물품으로 참근교대에 사용되었다.

- 토우마

- 카츠코

- 인간무골: 오다 노부나가를 섬긴 모리 나가요시의 창이다. 적의 목을 꽂아 창을 세우면 목이 자루를 꿰뚫고 내려갈 정도로 날카로웠다고 한다.

- 나가사카 치야리쿠로의 창: 나가사카 치야리쿠로가 사용한 큰 대나무 잎 모양의 창이다. 나가사카 노부마사는 창 자루가 피로 붉게 물들 정도로 전투에서 공을 세워 도쿠가와 가문에 헌신했다.

- 이와츠키의 창: 아쿠와 안도가

- 개주창: 마에다 리에키가 애용했던 창으로, 우에스기 가문에서는 허락받은 자만이 소지할 수 있었기에 다른 가신들의 부러움을 샀다고 한다.

- 이즈시 텡: 신라 왕자 천일창이 가져온 보물 중 하나이다.

- 슈푸: 진단국의 진의 왕의 딸인 대비류녀가 아침 해를 받아 임신하여 태어난 아들 하치만이 일본의 오스미 국에서 하야토를 토벌할 때 사용한 창이다.

- 우메미·우메호: 이마가와 요시모토가 도쿠가와 이에야스와 아베 마사카쓰에게 준 창이다. 요시모토는 매실을 찌르는 시험을 한 창을 이에야스에게, 매화 이삭을 꿰뚫은 창을 마사카쓰에게 주었다.

- 구구창: 미즈노 나리유키가 협객 반주이인장병위를 죽일 때 사용한 창이다.

- 이와토: 무사시보우 벤케이가 사용했다고 전해지는 큰 나기나타이다.

- 성창(롱기누스의 창): 예수의 피를 받은 창으로 알려져 있다.

- 궁니르: 북유럽 신화의 신 오딘이 소유했던 창으로, 이후 다그에게 전해진다.

- 루의 창: 켈트 신화의 태양신 루의 무기로, 던지면 번개가 되어 적을 죽음에 이르게 한다는 설이 있다. 일본에서는 '브리우나크'라고도 불린다.

- 게이 볼그: 아일랜드 설화에 등장하는 창으로, 바다짐승의 뼈로 만들어졌다. 던지면 30개의 화살촉이 쏟아지고, 찌르면 30개의 가시가 돋아나는 무시무시한 무기이다.

- 아킬레우스의 창: 그리스 신화의 영웅 아킬레우스가 사용한 창으로, 이 창에 입은 상처는 특별한 방법으로만 치료할 수 있었다.

- 도살자: 아일랜드 신화에 등장하는 페르시아 왕 페자르의 독창으로, 평소에는 얼음물에 담가 보관한다.

- 급진(다트)・살인자(슬로터): 울스터 전설에서 울스터 왕 콘호바르 막 네사가 사용한 무기이다.

- 룬: 울스터의 전사 켈트할 막 우테힐의 창으로, 피에 굶주려 있어 독액에 담가두어야 했다.

- 쿨글라스: 울스터 전사 코날 켈나흐의 창이다.

- 게이 잘그: 피아나의 전사 딜무드 오디나가 소지한 투창으로, 오잉스에게서 받았다.

- 게이 보: 피아나의 전사 딜무드 오디나가 소지한 투창으로, 마나난 맥 릴에게서 받았다.

- 롱고미니아트: 브리튼인의 지도자 아서왕의 창으로, '창'을 뜻하는 "rhon"과 '휘두르는 자'를 뜻하는 "gomyniad"가 합쳐진 이름이다.

- 론: 아서왕의 창으로, 전장에서 강력한 힘을 발휘했다고 칭송받는다.

- 마르테: 바빌로니아 총독 바리간이 사용한 거대한 창이다.

- 그라시자: 솔켈의 아들 기슬리가 사용한 검이었으나, പിന്നീട് 창촉으로 다시 만들어졌다.

- 비그: 콜막이 어떤 남자에게 던졌으나 명중하지 못한 창이다.

- 트라이아이나: 그리스 신화의 해신 포세이돈이 가진 삼지창이다.

- 트리슈라: 힌두교 파괴신 시바의 힘을 상징한다.

- 비자야: 힌두교 뇌신 인드라의 힘을 상징하며, 번개를 나타낸다.

- 인드라의 창: 칼나가 인드라에게 받은 필살의 창이다.

- 미스틸테인(검, (손으로 던지는) 화살설 있음): 북유럽 신화에 등장하는 겨우살이로 만들어진 창으로, 빛의 신 발두르를 죽일 수 있는 유일한 무기였다.

- 로물루스의 창: 로마 건국왕 로물루스의 창으로, 팔라티노 언덕에 꽂혀 나무가 되었다.

- 구겸창: 창날 뒷면에 낫 모양 돌기가 달린 대창이다.

- 절해창: 호탄 왕국 건국 신화에 나오는 창으로, 비사문천의 창이다.

- 소두의 창: 페르시아 영웅 페리두운의 무기이다.

- 갈샤스프의 창: 조로아스터교 신화의 영웅 갈샤스프가 악룡 아지 다하카를 죽일 때 사용한 망치창이다.

- 루간즈의 창: 르완다 제3왕조 초대 영웅왕 루간즈 2세의 마법 창이다.

- 브리토마트의 창: 과거 브리튼 왕이 만든 흑단의 창으로, 여기사 브리토마트가 사용했다.

6. 구성

창은 인류 최초의 사냥 도구이자 무기 중 하나로, 인류 전쟁사에서 어느 시대에나 사용되었으며, 백병전용 무기 중 가장 실용적인 무기 중 하나이다. 찌르기뿐만 아니라 베기나 타격도 가능하며, 던지는 용도로는 투창이 있다.

;창의 특성

검보다 유리하게 싸울 수 있지만, 크기 때문에 밀폐된 공간이나 난전에는 부적합하고, 근접전에서는 긴 자루가 불리하며, 휴대가 불편하다는 단점이 있다.

전투 시 상대와의 거리를 확보하여 공포감을 줄이고, 휘두르기, 찌르기 등 기본 조작이 간편하여 훈련이 부족한 병사도 쉽게 사용할 수 있어 동서양을 막론하고 오랫동안 주력 무기로 활약했다.

창을 길게 하면 상대와의 거리를 유지하며 유리하게 싸울 수 있지만, 지나치게 길면 근접전이 어렵고 숲이나 좁은 곳에서 이동과 조작이 불편해진다. 이러한 단점은 동서양 모두 인식하고 있었으며, 파랑크스나 창부대(槍衾)처럼 창병 밀집 대형을 만들어 "날카로운 창끝의 벽"을 구축하여 적을 압도하는 전술이 발전했다.

고대 마케도니아의 왕 필리포스 2세는 기존 창보다 2배 긴 4m~6.4m의 사리사를 개발하여 파랑크스 전술로 승리하며 나라를 크게 성장시켰다.

그러나 전열이 무너진 난전에서는 사용이 어렵지만,[72] 일본 전국 시대에는 족경(足軽)이 창으로 측면 공격을 하는 경우도 있었다.[73]

일대일 전투에서도 창은 검보다 유리하며, "검으로 창에 대항하려면 세 배의 실력이 필요하다"는 말도 있다.[74]

장병기는 사용자 키의 2배(약 4m~6m) 정도가 적당하지만, 1m 정도의 짧은 창이나 한 손으로 다루는 무술도 있다. 사용자가 다룰 수 없을 정도로 길면 전투에 부적합하므로, 자신의 능력과 전술에 맞는 크기를 선택해야 한다.

기본적인 사용법은 오른손으로 자루 끝을 잡고 왼손을 앞으로 내밀어 받친 후, 왼손 안에서 미끄러지게 하면서 오른손으로 내미는 것이다. 무게가 있는 장창은 양손으로 잡고 돌진하거나, 높이 들어 올려 내리치는 방법도 있다. 고대 그리스 중장보병은 방패와 함께 투창처럼 사용하기도 했다. 찌르기 외에도 두드리기, 쳐내기, 베기, 감기, 걸기 등 다양한 용법이 개발되었다.

일본에는 창술이라는 기술 체계가 있으며, 봉술과 결합하는 경우도 많다.

창은 위압감을 이용하기도 하여, 근위병이나 문지기가 창을 든 모습이 많다.

;투창

창을 투척하는 것은 기원전부터 존재한 용법이다. 팔의 연장으로 스윙 반경을 넓혀 비거리를 늘리는 창투기가 세계 각지에서 발굴되었다. 투척용 창은 무게와 균형이 일반 창과 달라 독자적으로 발전했으며, 고대 로마의 필룸이 대표적이다.

활이 없었던 아프리카, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 뉴기니섬, 폴리네시아·멜라네시아·미크로네시아 태평양 제도권 및 하와이 제도, 남미 오지 등에서는 근대까지 사냥 도구 및 무기로 사용되었다. 현재 육상 경기의 창던지기도 이와 관련이 있다.

;변형, 변주

양손검을 다루기 쉽게 창과 비슷한 형태로 만든 장권, 츠바이핸더 등의 무기도 있다.

최초의 총은 노와 달리 창과 비슷한 긴 자루 끝에 약실과 총신을 부착한 형태였다. 중국에서는 현재도 주력 소총을 "보총"이라 부른다.

19세기 총기 보급으로 창은 대체되었지만, 전투에서 창의 기능은 여전히 유효하다. 군용 서바이벌 나이프 중에는 나뭇가지를 꽂아 소켓식 창으로 만들 수 있는 것도 있다. 총검은 검이라 쓰지만 실제로는 창에 가깝고, 현대 보병 소총에도 총검 장착이 가능하며 훈련도 실시되고 있다.

21세기 아프가니스탄 전쟁에서 영국군이 총검 돌격으로 무장 세력을 교란시킨 사례가 있다. 삽도 참호전에서 백병전 무기로 활약한다. 현대 비대칭 전에서는 후방 부대가 공격받는 상황이 종종 발생하여, 총검을 포함한 병사 개개인의 전투력이 중요해지고 있다.

;무기 이외의 용도

군기의 깃대나 들것, 도롱이 대용으로 전장에서 부상자나 짐을 운반하는 도구로 사용되기도 한다.

6. 1. 자루

(주어진 원본 소스가 없으므로 내용을 작성할 수 없습니다.)6. 2. 장식

창은 단순한 무기의 차원을 넘어 권력의 상징이 되기도 했다. 고대 그리스에서는 적에게 투항할 때 "창의 문"을 들어가야 했다. 켈트족들은 상징적으로 죽은 자의 창을 파괴했는데, 다른 사람이 그 창을 사용하는 것을 막기 위해서였다.리비우스는 "로마인이나 그들의 적들은 포로들에게 '창의 문'을 지나가게 하여 그들을 겁먹이고 굴욕을 주는 풍습이 있었다"라고 기록했다. 초기 로마 군대에서 하스타티와 프린키페스가 1열, 2열에서 재블린으로 싸우는 동안, 3열에서는 트리알리가 긴 창으로 싸웠다.

오딘의 창인 궁니르는 세계수 이그드라실로 만들어졌고, 카이론은 펠레우스가 테티스와 결혼할 때 결혼 선물로 물푸레나무 창을 주었다. 물푸레나무는 결이 곧아서 창으로 만들기 아주 적합한 재료였다.

그리스 신화에서 제우스의 번개는 상징적인 창의 신화적인 모습으로 해석할 수 있고, 아테나가 가지고 다니는 창은 아이기스 방패와 함께 제우스와의 연결 고리를 상징하는 것이기도 하다.

종교적으로 특별한 또 다른 창은 운명의 창인데, 이 유물은 아주 신비한 힘을 가지고 있는 것으로 믿어진다.

제임스 조지 프레이저는 황금가지에서 아트루리아인의 전설에서 창은 남성의 다산을 상징했고, 성배는 여성의 다산을 상징했다고 기술했다.

서양사에서 중요 비중을 차지하는 성창도 있다.

7. 사용법

창은 사용하기 쉬운 무기이다. 다른 무기보다 배우기 쉽고, 현대 실험에 따르면 무기를 사용해 본 적 없는 민간인도 몇 주 간의 훈련을 받으면 방패 벽을 형성하고 창을 정확한 자세로 사용할 수 있었다.[74] 창은 다른 무기보다 멀리서 공격할 수 있어 전투에 유리하며, 숙련자가 사용하면 빠르고 치명적인 무기가 된다.

창을 사용할 때는 한 손으로 창을 잡고 반대편 손으로 찌르면서 창을 잡던 손의 힘을 빼서 "미끄러지듯이" 뒤로 뺀다. 두 손으로 터널을 만들어 창이 통과하는 방식으로 사용한다.

전투 시에는 상대와의 거리를 확보하여 공포감을 줄이고, 휘두르는 타격이나 찌르기 등 기본 조작이 간편하여 훈련이 부족한 징집병도 쉽게 전력화할 수 있다. 동서양을 막론하고 주력 무기로 오랫동안 활약했다.[74]

창을 길게 하면 상대와 거리를 두고 싸울 수 있어 유리하지만, 숲이나 좁은 곳에서는 이동과 조작이 어려워진다. 이러한 단점을 보완하기 위해 파랑크스나

일대일 싸움에서도 창은 검보다 유리하다. "검으로 창에 대항하려면 세 배의 실력이 필요하다"는 말이 있을 정도로, 일정한 기량을 갖춘 사람끼리의 싸움에서는 창이 검보다 압도적으로 유리하다.[74]

장병기는 사용자의 키의 2배 정도가 적당하지만, 사용자의 키의 몇 배(약 4~6m)를 다루는 사람도 있다. 반대로 1m 정도의 짧은 창을 한 손으로 다루는 무술도 있다. 너무 길면 전투에 사용하기 어려워지므로, 자신의 능력과 전술에 맞는 크기를 선택해야 한다.

오른손으로 자루 끝부분을 잡고 왼손을 앞으로 내밀어 받치는 자세에서 왼손 안에서 미끄러지게 하면서 오른손으로 내미는 것이 기본적인 사용법이다. 무게가 있는 장창은 양손으로 잡고 돌진하거나, 높이 들어 올려 내리치는 방법도 있다. 고대 그리스의 중장보병은 방패와 함께 투창처럼 사용했지만, 상황에 따라 자세를 바꾼 것으로 보인다. 찌르기 외에도 두드리기, 쳐내기, 베기, 감기, 걸기 등 다양한 용법이 개발되었다.

일본에는 창술이라는 기술 체계가 있으며, 봉술과 결합하는 경우도 많다. 창술은 다른 무술과 겹치는 부분이 많아 습득 내용이 넓고 어렵지만, 대검 등 다른 장병기에 비하면 다루기 어렵지 않다.

창은 근위병이나 문지기가 위압감을 주기 위해 사용하기도 한다.

;투창

창을 투척하는 것은 기원전부터 있던 방법이다. 팔의 연장으로 스윙 반경을 넓혀 비거리를 늘리는 창투기가 세계 각지에서 발견되었다. 투척용 창은 무게와 균형이 손으로 드는 창과 달라 독자적으로 발전했다. 고대 로마의 필룸은 가장 발전된 투창 중 하나이다.

활이 없었던 아프리카, 오스트레일리아, 뉴질랜드 등에서는 근대까지 사냥 도구 및 무기로 사용되었다. 현재 육상 경기에서도 창던지기가 있다.

;변형, 변주

양손검을 다루기 쉽게 창과 비슷한 형태로 만든 무기도 있다. 장권이나 츠바이핸더 등이 그 예이다.

최초의 총은 창과 비슷한 긴 자루 끝에 약실과 총신을 부착한 형태였다. 중국에서는 현재도 주력 소총을 "보총"이라고 부른다.

19세기에는 총기의 보급으로 창은 대체되었지만, 전투 시 창의 기능은 여전히 유효하다. 군용 서바이벌 나이프 중에는 자루가 비어 있어 나뭇가지 등을 꽂아 창으로 만들 수 있는 것도 있다. 총검은 검이라고 쓰지만, 실제로는 창에 가깝다. 현대 보병 소총도 대부분 총검을 장착할 수 있으며, 실전 훈련도 실시하고 있어 여전히 창은 전 세계에서 사용되고 있다.

21세기에도 영국군이 아프가니스탄 전쟁에서 총검 돌격으로 무장 세력을 교란시킨 사례가 있다. 현대의 비대칭 전에서는 후방 부대가 공격받는 상황이 많아, 총검을 포함한 병사 개개인의 전투력이 중요해지고 있다.

;무기 이외의 용도

군기의 깃대로도 사용되며, 우승기 등의 깃대에는 창을 본뜬 장식이 사용되기도 한다.

들것이나 도롱이 대용으로 전장에서 부상자나 짐을 운반하는 도구로 사용되기도 한다.

8. 종류

창은 세계적으로 보편적인 개인용 무기로, 그 장점은 범용성, 비용 대비 효과, 사용 편의성, 그리고 강력한 파괴력이다.

산업 시대 이전 사회에서 금속은 매우 비쌌지만, 창은 창 끝부분만 금속으로 만들면 되었기에 매우 저렴했다. 검 한 자루를 만드는 데 사용되는 철로 창 끝부분 2~3개를 만들 수 있었으며, 금속의 질이 나빠도 상관없었고, 제작 기간과 기술도 크게 필요하지 않았다. 그럼에도 불구하고 창은 다른 무기와 거의 동등하거나 더 뛰어난 위력을 발휘했다.

창은 비교적 사용하기 쉬운 무기였다. 다른 무기보다 배우기 쉬웠고, 현대 실험에 따르면 무기를 사용해 본 적 없는 민간인도 몇 주간의 훈련을 받으면 방패 벽을 형성하고 창을 정확한 자세로 사용할 수 있었다.

또한 창은 다른 무기보다 더 먼 거리에서 공격할 수 있어 전투에서 유리했다. 특히 숙련된 사람이 사용하면 빠르고 치명적인 무기가 되었다. 창을 사용할 때는 한 손으로 창을 잡고 반대편 손으로 찌르는 동시에 창을 잡던 손의 힘을 빼서 "미끄러지듯이" 뒤로 빼는 방식으로 사용한다.

창은 그 위압감 때문에 근위병이나 문지기들이 사용하는 경우가 많았다.

창을 투척하는 것은 기원전부터 존재했던 용법이다. 팔의 연장으로 스윙 반경을 넓혀 비거리를 늘리는 창투기가 세계 각지에서 발견되었다. 고대 로마의 필룸은 가장 발전된 투창 중 하나였다. 활이 없었던 아프리카, 오스트레일리아, 뉴질랜드 등에서는 근대까지 사냥 도구 및 무기로 사용되었다.

양손검을 다루기 쉽게 하기 위해 창과 비슷한 형태를 얻은 무기도 있다. 장권이나 츠바이핸더 등이 그 예시이다. 최초의 총도 창과 비슷한 긴 자루 끝에 약실과 총신을 부착한 형태였다.

19세기에는 총기의 보급으로 창은 대체되었지만, 전투 시 창의 기능은 여전히 유효했다. 군용 서바이벌 나이프 중에는 자루가 비어 있어 나뭇가지 등을 꽂아 창으로 만들 수 있는 것도 있다. 총검은 실질적으로 창과 같으며, 현대 보병 소총에도 총검을 장착할 수 있고 훈련도 실시되고 있어 여전히 전 세계에서 사용되고 있다. 21세기 아프가니스탄 전쟁에서 영국군이 총검 돌격으로 무장 세력을 교란시킨 사례도 있다.

창은 군기의 깃대로도 사용되며, 우승기 등의 깃대에는 창을 본뜬 장식이 사용되기도 한다. 들것이나 도롱이 대용으로 전장에서 부상자나 짐을 운반하는 도구로 사용되기도 했다.

창의 자루에는 타격이나 참격으로 부러지지 않도록 보강이 이루어졌다. 일본에서는 '''태도타(太刀打)''' 및 '''물타(物打)'''라고 불렀다. 자루 전체에 천, 가죽, 덩굴, 나무껍질 등을 감거나, 철판을 붙이거나, 蛭巻(히루마키)라고 하여 금속띠를 감는 방법 등이 있었다. 千段巻(센단마키)는 활 보강 기술에서 유래된 것으로, 등나무나 철사 등으로 감아 미끄럼 방지 효과를 냈다.

보강 재료로는 대나무, 등나무(라탄), 자작나무 등 다양한 재료가 사용되었으며, 옻칠, 밀랍, 아교, 천연 수지 등으로 굳혀서 만들기도 했다.

창 뒷부분 끝은 '''석촉'''이라고 불렀다. 원시적인 창에는 석촉이 없는 경우가 많았지만, 오래된 것 중에는 돌로 만든 것도 있었다. 무게 중심을 맞추기 위해 청동, 황동, 납으로 만든 것도 있었고, 대량 생산품에서는 간략화된 것도 있었다. 석촉은 땅에 꽂거나 자루를 보호하고 무게 중심을 안정시키는 역할 외에도, 찌르거나 질주할 때 보조 도구, 봉폭뛰기에서 지지대나 제동 장치 역할, 닻처럼 고정하는 갈고리 역할, 추, 메이스를 부착하여 타격력을 강화하는 등 다양하게 활용되었다.

다음은 창의 종류이다.

- '''신화/전설 속의 창'''

- 궁니르: 북유럽 신화 오딘의 창

- 아메노누호코: 일본 신화 이자나기와 이자나미의 창

- 루흐의 창: 아일랜드 신화 신 루흐의 창

- 가 불가: 아일랜드 신화 영웅 쿠 훌린의 창

- 트리슈라: 힌두교 신 시바의 창

- 바사비 샤크티: 마하바라타 영웅 카르나가 인드라에게 받은 창

- 트리아이나: 그리스 신화 해신 포세이돈의 창

- 롱고미니아드: 아서 왕 전설 아서 왕의 창

- 운명의 창: 그리스도의 옆구리를 꿰뚫었다고 전해지는 창

- '''동아시아의 창'''

- 장팔사모: 중국 삼국시대 장수 장비의 창

- 야리: 일본의 창

- 치도

- '''서양의 창'''

- 랜스

- 파르티잔

- 파이크

- 사리사

- '''기타'''

- 모(矛)

8. 1. 사냥용 창

창 제작 및 사용은 인간에게만 국한되지 않는다. 침팬지들도 창을 사용하는데, 세네갈 케두구 근처의 침팬지들은 나무에서 곧은 가지를 꺾어 껍질과 가지를 제거하고 이빨로 한쪽 끝을 날카롭게 만들어 창을 만드는 것이 관찰되었다. 그들은 이 무기를 사용하여 나무 구멍에서 자는 갈라고를 사냥했다.[3]

영국에서 발견된 클랙턴 창(Clacton Spear)과 오늘날 독일(Germany)에서 발견된 쇠닝겐 창(Schöningen spears)은 나무 창이 최소 40만 년 전부터 사냥에 사용되었다는 것을 보여준다.[4][5][6] 남아프리카 공화국의 카투 판(Kathu Pan) 유적지에서 2012년에 실시된 연구에 따르면, 아마도 ''하이델베르크인(Homo heidelbergensis)''일 가능성이 있는 초기 인류가 약 50만 년 전 아프리카에서 묶인 돌촉 창 기술을 개발했을 수 있다고 한다.[7][8] 하지만 나무는 잘 보존되지 않으며, 영장류학자이자 남캘리포니아 대학교(University of Southern California) 인류학 교수인 크레이그 스탠포드는 침팬지의 창 사용 발견을 통해 초기 인류가 이보다 이전부터 나무 창을 사용했을 가능성을 제기했다.[9]

기원전 약 20만 년부터 중기 구석기 시대(Paleolithic) 인류는 얇게 떼어낸 날카로운 가장자리를 가진 복잡한 석재 날을 창촉으로 만들기 시작했다. 이러한 돌촉은 고무 또는 수지, 또는 동물의 힘줄, 가죽 조각 또는 식물성 물질로 만든 묶음으로 창자루에 고정할 수 있었다. 이 시대에는 투척용 창과 근접전투용 창 사이에 명확한 차이가 있었다. 마들렌 문화(Magdalenian) 시대(기원전 약 15,000년~9,500년)에는 애틀래틀(atlatl)과 유사한 창던지개가 사용되었다.[10]

인간이 먹잇감을 사냥하는 가장 초기 형태 중 하나인 창과 작살을 이용한 사냥은 오늘날에도 식량을 얻는 수단이자 문화 활동으로 이어지고 있다. 초기 인류의 가장 흔한 먹잇감 중 일부는 매머드와 같은 거대 동물이었으며, 다양한 종류의 창으로 사냥되었다. 제4기 멸종 사건에 대한 한 가지 이론은 이러한 동물 대부분이 인간에 의해 창으로 사냥되어 멸종되었다는 것이다. 활과 투석기와 같은 다른 사냥 무기가 발명된 후에도, 창은 투척 무기 또는 손으로 사용되는 무기(예: 곰 사냥, 멧돼지 사냥)로 계속 사용되었다.

- 가로대 창: 칼날 아래에 가로대가 있어 창이 동물에게 너무 깊이 박히는 것을 방지한다. 가로대는 창날의 일부로 단조될 수도 있고, 칼날 아래의 고리로 느슨하게 묶일 수도 있다. 가로대 창은 청동기 시대부터 알려져 있지만, 유럽에서의 사용에 대한 최초의 역사적 기록은 기원전 5세기 크세노폰의 저술에서 찾아볼 수 있다.[57] 로마 예술에도 예시가 나와 있다. 중세에는 날개가 달린 또는 돌출부가 있는 전투 창이 개발되었지만, 후기 중세에는 멧돼지 창과 곰 창과 같은 특수한 유형이 개발되었다.[58] 멧돼지 창은 도보 또는 승마 모두 사용할 수 있었다.

- 창

- 작살

- 삼지창

창 사냥은 18세기에 유럽 대부분 지역에서 인기를 잃었지만, 독일에서는 계속되었고 1930년대에 부흥기를 맞았다.[59] 창 사냥은 미국에서도 여전히 행해지고 있다.[60] 사냥 대상은 주로 멧돼지와 사슴이지만, 케이프 버펄로(Cape Buffalo)처럼 큰 트로피 동물도 창으로 사냥되었다. 플로리다(Florida)에서는 일종의 작살을 사용하여 악어를 사냥한다.

일본의 창은 다음과 같다.

8. 2. 유럽 유래의 창 및 장병기 (고대 이후)

서로마 제국 멸망 후에도 창과 방패는 서유럽의 거의 모든 문화권에서 계속 사용되었다. 중세 창은 날카롭게 벼린 가장자리를 따라 소량의 강철만 필요했기 때문에(창끝의 대부분은 연철이었다) 경제적인 무기였다. 제작이 빠르고 검보다 대장 기술이 덜 필요했기 때문에 보병의 주요 무기로 남아 있었다.[18] 바이킹들은 대부분 창으로 무장했고,[19] 그들의 앵글로색슨인, 아일랜드인, 또는 유럽 대륙의 동시대인들도 마찬가지였다. 창은 결국 파이크로 진화했다.[19] 중세 무기의 대다수가 창이었기 때문에 많은 전술에 통합되었다. 창은 방어벽을 제공하면서 매우 흔하게 사용되었다. 기병이 이러한 방어벽을 통과하려고 시도할 때, 방패벽을 뚫고 들어올 수 있는 창에 의해 종종 죽임을 당했다. 창은 저렴하고, 길고, 제작이 빨랐기 때문에 검이나 도끼보다 더 흔해졌다.[20][21]르네상스 시대 유럽에서 장창(Pike)과 화약 무기가 발전하면서 통합 보병 전술에 대한 관심이 증가했다.[35] 이러한 무기를 장비하지 않은 보병들은 할버드와 빌을 포함한 여러 종류의 장병기를 사용했다. 르네상스 초기에 기병은 주로 창을 사용했다. 무거운 기사의 창을 사용하는 젠다름과 다양한 가벼운 창을 사용하는 가벼운 기병이 있었다. 그러나 1540년대에는 권총으로 무장한 라이터라는 기병이 두각을 나타내기 시작했다. 권총과 다른 가벼운 화기와 검으로 무장한 기병은 17세기 초까지 서유럽에서 창으로 무장한 기병을 사실상 대체했다.[36]

결국 창 자체는 전장에서 쓸모없게 되었다. 마지막으로 발전한 형태는 반창 또는 스폰툰[37]으로, 여러 계급의 장교들이 휴대하는 축소된 창이었다. 원래는 무기였지만, 부대를 지휘하는 지휘봉이나 휘장으로 여겨지게 되었다.[38] 반창은 갑판용 창으로도 알려져 있으며, 19세기 후반까지 선상 무기로 사용되었다.[39]

- 가로대 창: 가로대 창은 칼날 아래에 가로대가 있어 창이 동물에게 너무 깊이 박히는 것을 방지한다. 가로대는 창날의 일부로 단조될 수도 있고, 칼날 아래의 고리로 느슨하게 묶일 수도 있다. 가로대 창은 청동기 시대부터 알려져 있지만, 유럽에서의 사용에 대한 최초의 역사적 기록은 기원전 5세기 크세노폰의 저술에서 찾아볼 수 있다.[57] 로마 예술에도 예시가 나와 있다. 중세에는 날개가 달린 또는 돌출부가 있는 전투 창이 개발되었지만, 후기 중세에는 멧돼지 창과 곰 창과 같은 특수한 유형이 개발되었다.[58] 멧돼지 창은 도보 또는 승마 모두 사용할 수 있었다.

- 작살

- 삼지창

8. 3. 유럽 유래의 창 및 장병기 (중세 이후)

랜스와 파이크는 중세 유럽에서 기사와 보병이 사용하던 주요 장병기였다. 랜스는 기병 돌격에, 파이크는 보병 밀집 대형에 사용되었다. 중세 창은 날카로운 가장자리를 따라 소량의 강철만 필요했기 때문에 경제적이었고, 제작이 빠르며 대장 기술이 덜 필요해 보병의 주요 무기로 사용되었다.[18] 바이킹들은 대부분 창으로 무장했고,[19] 앵글로색슨인, 아일랜드인 등도 마찬가지였다. 많은 전술에서 창은 방어벽을 제공하며 매우 흔하게 사용되었다. 기병이 이러한 방어벽을 통과하려고 할 때, 방패벽을 뚫고 들어올 수 있는 창에 의해 종종 죽임을 당했다. 창은 저렴하고, 길고, 제작이 빨랐기 때문에 검이나 도끼보다 더 흔해졌다.[20][21]르네상스 시대 유럽에서 장창(Pike)과 화약 무기가 발전하면서 통합 보병 전술에 대한 관심이 증가했다.[35] 이러한 무기를 장비하지 않은 보병들은 할버드와 빌을 포함한 여러 종류의 장병기를 사용했다. 르네상스 초기에 기병은 주로 창을 사용했지만, 1540년대에는 권총으로 무장한 라이터라는 기병이 등장하면서 17세기 초에는 서유럽에서 창으로 무장한 기병을 대체했다.[36]

결국 창 자체는 전장에서 쓸모없게 되었고, 마지막으로 발전한 형태는 반창 또는 스폰툰[37]으로, 여러 계급의 장교들이 휴대하는 축소된 창이었다. 원래는 무기였지만, 부대를 지휘하는 지휘봉이나 휘장으로 여겨지게 되었다.[38] 반창은 갑판용 창으로도 알려져 있으며, 19세기 후반까지 선상 무기로 사용되었다.[39]

- 가로대 창: 칼날 아래에 가로대가 있어 창이 동물에게 너무 깊이 박히는 것을 방지한다. 중세에는 날개가 달린 또는 돌출부가 있는 전투 창이 개발되었지만 (위 참조), 후기 중세에는 멧돼지 창과 곰 창과 같은 특수한 유형이 개발되었다.[58] 멧돼지 창은 도보 또는 승마 모두 사용할 수 있었다.

8. 4. 동아시아 유래의 창 및 장병기

중국 무술에서 중국 창(槍, 창 Qiang)은 "무기의 왕"으로 널리 알려져 있다. 창은 사대병기(창(봉), 곤(봉), 도(사브르와 비슷한 한쪽 날 검), 검(검)) 중 하나로 분류된다.[40]창은 고대 중국에서 사냥 무기로 처음 사용되었다. 전국 시대와 진나라 시대에 보병 무기로 인기를 얻었으며, 창병들은 조직적인 집단 공격에서 특히 엄격한 훈련을 받은 병사로 사용되었다. 편제 전투에서 창병들은 큰 직사각형 또는 원형 방패를 방패벽처럼 나란히 배치했다. 진나라에서는 또한 기병을 막기 위해 스위스 장창병과 유사한 편제로 장창(장창에 가까운)을 사용했다. 한나라는 진나라와 유사한 전술을 사용했다. 이 시대에는 극, 장창류 무기, 단검 도끼도 흔한 무기였다.

창은 전국 시대, 진나라, 한나라 시대 기병 부대의 일반적인 무기이기도 했다. 이 시대에 창은 기병 돌격에 사용되는 더 긴 작창과 같은 무기로 발전했다.

영어로 창으로 분류되는 중국어에는 많은 단어가 있다. 'Mao'(矛)는 '창'(Qiang)의 전신이다. 최초의 청동 'Mao'는 상나라에 등장했다. 이 무기는 전장에서 'ge'(단검도끼(dagger-axe))보다 두드러지지 않았다. 일부 고고학적 예시에서 창촉 날의 소켓 근처에 두 개의 작은 구멍 또는 귀가 발견되는데, 이 구멍들은 아마도 현대 우슈 창과 마찬가지로 술을 부착하는 데 사용되었을 것이다.

초기 상나라의 'Mao'는 후기 상나라와 서주 시대의 'Mao'와 달리 상대적으로 짧고 좁은 자루를 가진 것으로 보인다. 이 시대의 일부 'Mao'는 전국 시대의 바 슈 지역에서 출토된 'Mao'에서 볼 수 있듯이 화려하게 장식되어 있다.[41]

한나라 시대에는 'Mao'와 'Ji'(戟, Ji는 대략적으로 극으로 정의할 수 있다)가 군사적으로 두각을 나타냈다. 흥미로운 점은 발견된 철제 Mao촉의 수가 청동 촉의 수를 초과한다는 것이다. 한나라 말기(후한)에는 철제 'Mao'로의 교체가 완료되었고 청동 'Mao'는 완전히 쓸모없게 되었다. 한나라 이후 수나라와 당나라 시대에 기병이 사용한 'Mao'에는 훨씬 더 긴 자루가 장착되었다. 이 시대에는 'Shuo'(矟)의 사용이 보병들 사이에 널리 퍼졌다. 'Shuo'는 작창 또는 단순히 장창으로 비유할 수 있다.[42]

당나라 이후 'Mao'의 인기는 감소했고 'Qiang'(枪)으로 대체되었다. 당나라는 'Qiang'을 네 가지 범주로 나누었다. 대략 번역하면 기(일종의 나무) 창, 나무 창, 백 간(일종의 나무) 창, 그리고 푸 투 창이다. 송나라와 명나라에서 생산된 창은 창촉, 자루, 끝 침, 술의 네 가지 주요 부분으로 구성되었다. 존재하는 창의 종류는 많다. 그 종류 중에는 길이가 한 ''장''(약 3.2m)인 기병용 창, 키에 팔을 뻗은 길이인 소화창(小花枪), 쌍갈고리 창, 단갈고리 창, 링 창 등이 있다.[43]

'Qiang'과 'Mao'를 구별하는 방법에 대해서는 혼란이 있는데, 이는 매우 유사하기 때문이다. 어떤 사람들은 'Mao'가 'Qiang'보다 길다고 말하고, 다른 사람들은 주된 차이점은 자루의 강성에 있으며, 'Qiang'은 유연하고 'Mao'는 단단하다고 말한다. 학자들은 후자의 설명에 더 기울고 있다. 'Mao'와 'Qiang'의 구조 차이 때문에 용도도 다르지만, 'Mao'와 'Qiang'의 정확한 차이점에 대한 명확한 답은 없다.[44]

- 랜스

- 파르티잔

- 파이크

- 사리사

- 야리

- 치도

- 운명의 창, 그리스도의 옆구리를 꿰뚫었다.

- 궁니르, 북구 신화에서 가장 유명한 신인 오딘의 창.

- 아메노누호코, 일본의 창조신인 이자나기와 이자나미의 창.

- 루흐의 창, 혹은 루인의 창. 아일랜드 신화의 신 루흐의 이름을 본따 만들어졌다.

- 가 불가, 혹은 게이볼그, 아일랜드 신화의 영웅 쿠 훌린의 창.

- 트리슈라, 힌두교의 신 시바의 창.

- 바사비 샤크티, 마하바라타의 영웅 카르나가 인드라로부터 받은 필살일격의 신창

- 트리아이나, 그리스 신화의 해신 포세이돈의 창

- 롱고미니아드, 아서 왕 전설의 주인공 아서 왕의 창

- 장팔사모, 중국 삼국시대의 장수 '장비 (익덕)'의 창.

8. 5. 동아시아에서 무기 이외의 용도로 사용된 창

중국 무술에서 중국 창(槍, 창 Qiang)은 "무기의 왕"으로 널리 알려져 있으며, 사대병기(창(봉), 곤(봉), 도(사브르와 비슷한 한쪽 날 검), 검(검)) 중 하나로 분류된다.[40] 창은 고대 중국에서 사냥 무기로 처음 사용되었다.영어로 창으로 분류되는 중국어에는 많은 단어가 있다. 'Mao'(矛)는 '창'(Qiang)의 전신이다. 최초의 청동 'Mao'는 상나라에 등장했다. 일부 고고학적 예시에서 창촉 날의 소켓 근처에 두 개의 작은 구멍 또는 귀가 발견되는데, 이 구멍들은 아마도 현대 우슈 창과 마찬가지로 술을 부착하는 데 사용되었을 것이다.

초기 상나라의 'Mao'는 후기 상나라와 서주 시대의 'Mao'와 달리 상대적으로 짧고 좁은 자루를 가진 것으로 보인다. 이 시대의 일부 'Mao'는 전국 시대의 바 슈 지역에서 출토된 'Mao'에서 볼 수 있듯이 화려하게 장식되어 있다.[41]

당나라 이후 'Mao'의 인기는 감소했고 'Qiang'(枪)으로 대체되었다. 당나라는 'Qiang'을 네 가지 범주로 나누었다: "一曰漆枪, 二曰木枪, 三曰白杆枪, 四曰扑头枪。” 대략 번역하면 네 가지 범주는 다음과 같다. 기(일종의 나무) 창, 나무 창, 백 간(일종의 나무) 창, 그리고 푸 투 창이다. 송나라와 명나라에서 생산된 창은 창촉, 자루, 끝 침, 술의 네 가지 주요 부분으로 구성되었다. 존재하는 창의 종류는 많다. 그 종류 중에는 길이가 한 ''장''(약 3.2m)인 기병용 창, 키에 팔을 뻗은 길이인 소화창(小花枪), 쌍갈고리 창, 단갈고리 창, 링 창 등이 있다.[43]

'Qiang'과 'Mao'를 구별하는 방법에 대해서는 혼란이 있는데, 이는 매우 유사하기 때문이다. 어떤 사람들은 'Mao'가 'Qiang'보다 길다고 말하고, 다른 사람들은 주된 차이점은 자루의 강성에 있으며, 'Qiang'은 유연하고 'Mao'는 단단하다고 말한다. 학자들은 전자보다는 후자의 설명에 더 기울고 있다. 'Mao'와 'Qiang'의 구조 차이 때문에 용도도 다르지만, 'Mao'와 'Qiang'의 정확한 차이점에 대한 명확한 답은 없다.[44]

8. 6. 일본의 창 및 장병기·포획 도구

일본에서는 창의 강도적인 약점인 목두쇠 부분을 보강하기 위해 다양한 방법을 사용했다. 穂先(ほさき, 호사키) 부근의 자루에는 타격이나 斬撃(참격)으로 부러지지 않도록 '''太刀打(다치우치)''' 및 '''物打ち(모노우치)'''라고 불리는 보강을 했다.[57] 자루 전체에는 천, 가죽이나 덩굴, 나무껍질 등을 감거나, 세로로 긴 철판을 붙이거나, 양쪽을 조합한 방법을 사용했다.蛭巻き(히루마키)라고 하여 철, 은, 황동, 동합금 등의 蛭金(히루가네)이라는 테이프 모양의 금속띠를 자루에 감거나, 판금으로 둘러싸는 방법도 있었다. 千段巻(센단마키)는 원래 활 보강 기술에서 유래된 것으로, 등나무나 철사 등으로 감아 미끄럼 방지 및 손에 잘 감기도록 했다.

보강 재료로는 대나무, 등나무(라탄), 자작나무, 덩굴끈 등의 식물성 재료, 한지를 풀로 사용한 천연 수지, 밧줄, 끈, 철, 황동, 청동, 합금, 가죽, 털, 힘줄, 소나 코뿔소 등의 뿔, 뼈, 상아, 광석 등 다양한 재료가 사용되었으며, 자루와 마찬가지로 칠, 밀랍, 아교, 천연 수지 등으로 굳혀서 만들기도 했다.

창의 뒷부분 끝은 '''석촉'''이라고 불렀다. 원시적인 창에서는 석촉이 없는 경우가 많았지만, 오래된 것 중에는 돌로 만든 것도 있었다. 무게 중심을 맞추거나 무겁게 하기 위해 청동, 황동, 납으로 만든 것도 있었고, 대량 생산품에서는 간략화된 것도 있었다. 석촉은 땅에 꽂거나 자루를 보호하고 무게 중심을 안정시키는 역할 외에도, 끝을 뾰족하게 만들어 찌르거나 질주할 때 보조 도구로 사용하거나, 봉폭뛰기처럼 창을 사용하여 착지할 때 지지대나 제동 장치 역할을 하기도 했다. 추, 메이스를 부착하여 타격력을 강화한 것과 같이 공격에 특화된 것도 있었다.

석촉 부분이 촉과 마찬가지로 날카로운 형태로 만들어진 것도 소수 존재했지만, 실전에서는 자신이나 아군을 다칠 위험이 있어 널리 보급되지는 않았다. 반대로 일본의 나기나타는 기본적으로 땅에 꽂지 않기 때문에, 석촉은 초승달 모양 등 베는 용도에 적합한 형태가 대부분이며, 많은 나기나타술에는 석촉으로 베는 기술이 포함되어 있다.

참조

[1]

서적

The Handbook Of The SAS And Elite Forces. How The Professionals Fight And Win.

Robinson Publishing Ltd

[2]

서적

50 Weapons That Changed Warfare

The Career Press

[3]

논문

Savanna Chimpanzees, Pan troglodytes verus, Hunt with Tools

[4]

논문

Lower Palaeolithic hunting spears from Germany

http://Nature.com

1997-02-27

[5]

논문

The age of the Lower Paleolithic occupation at Schöningen

2015-12

[6]

논문

The Clacton Spear: The Last One Hundred Years

http://www.tandfonli[...]

2015-07-03

[7]

뉴스

Stone-tipped spear may have much earlier origin

https://web.archive.[...]

Los Angeles Times

2012-11-16

[8]

논문

Evidence for early hafted hunting technology

2012-11-16

[9]

뉴스

Chimps Observed Making Their Own Weapons

https://www.washingt[...]

The Washington Post

2007-02-22

[10]

서적

The Palaeolithic Age

Croom Helm

[11]

서적

From Mycenae to Homer

https://books.google[...]

Methuen

[12]

서적

The Wars of the Ancient Greeks

Cassell

[13]

서적

The Wars of the Ancient Greeks

[14]

서적

The Wars of the Ancient Greeks

[15]

서적

The Wars of the Ancient Greeks

[16]

서적

The Cambridge History of Greek and Roman Warfare: Volume 1, Greece, The Hellenistic World and the Rise of Rome

Cambridge University Press

[17]

서적

Roman Military Equipment

Shire Publications

[18]

웹사이트

Viking Spear

http://www.hurstwic.[...]

[19]

웹사이트

The Ten Most Important Weapons of the Middle Ages

https://www.medieval[...]

2020-01-09

[20]

웹사이트

Medieval Weapons That Maimed and Killed

https://www.history.[...]

[21]

웹사이트

Hurstwic: Viking Spear

http://www.hurstwic.[...]

[22]

서적

The Spearheads of the Anglo-Saxon Settlement

Royal Archaeological Institute

[23]

서적

Armour and weapons

Herbert Jenkins

[24]

서적

The Art of War in the Middle Ages

Greenhill Books

[25]

서적

William Wallace

John Donald

[26]

서적

The Art of Warfare in Western Europe in the Middle Ages

Boydell Press

[27]

서적

Robert the Bruce, King of Scots

Peter Bedrick Books

[28]

논문

'We have met Devils!': The Almogavars of James I and Peter III of Catalonia–Aragon

http://www.anistor.g[...]

2000-09

[29]

서적

The Irish Wars 1485–1603

Osprey

[30]

서적

The Renaissance at War

Cassel & Co.

[31]

서적

Medieval Warfare

Palgrave MacMillan

[32]

서적

Rompez les lances ! Chevaliers et tournois au Moyen Age

Autrement

[33]

서적

Medieval Warfare

[34]

서적

Medieval Warfare

[35]

서적

The Renaissance at War

[36]

서적

Arnold (2001)

[37]

서적

European Weapons and Armour

Lutterworth Press

[38]

서적

Oakeshott (1980)

[39]

서적

Oakeshott (1980)

[40]

웹사이트

Spear Training | Spear Fighting | 枪 矛 厹

http://imperialcomba[...]

[41]

서적

中国古代冷兵器

上海文化出版社

2007

[42]

서적

中国古代冷兵器

上海文化出版社

2007

[43]

서적

中国古代冷兵器

上海文化出版社

2007

[44]

서적

中国古代冷兵器

上海文化出版社

2007

[45]

서적

Studies in Indian Weapons and Warfare

https://books.google[...]

Army Educational Stores

2021-08-14

[46]

서적

StO

https://books.google[...]

Finnish Oriental Society

1997

[47]

서적

Śaṅgam polity: the administration and social life of the Śaṅgam Tamils

https://books.google[...]

Ennes

1996

[48]

웹사이트

TherionArms – Zulu 'Iklwa' war spear

http://www.therionar[...]

[49]

서적

The Zulu War

https://archive.org/[...]

Osprey Publishing

[50]

웹사이트

9 Ancient Egyptian Weapons and Tools That Powered the Pharaoh’s Army

https://www.history.[...]

2023-03-30

[51]

웹사이트

Ancient Egyptian Weapons: Spears, Bows, Axes, and More! History Cooperative

https://historycoope[...]

2024-03-30

[52]

학술지

Ancient technology in contemporary surgery

1982-03

[53]

웹사이트

Precolumbian Mesoamerican Warfare

https://web.archive.[...]

2022-01-17

[54]

웹사이트

Precolumbian Spears

http://www.precolumb[...]

2008-02-04

[55]

웹사이트

Pre-columbian Atl Atl Spear Throwers

https://web.archive.[...]

2022-01-17

[56]

웹사이트

Native American Spears

http://www.indians.o[...]

2014-07-22

[57]

서적

Hunting Weapons from the Middle Ages to the Twentieth Century

https://books.google[...]

Dover

2010-03-01

[58]

서적

Blackmore (2003)

[59]

서적

Blackmore (2003)

[60]

웹사이트

Spear Hunting Museum > Home

https://archive.toda[...]

[61]

웹사이트

A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1890), William Smith, LLD, William Wayte, G. E. Marindin, Ed., Hasta

https://www.perseus.[...]

[62]

서적

Greece and Rome at War

Macdonald Phoebus

[63]

학술지

Magic Spears

1927-06

[64]

웹사이트

subjugation

http://www.etymonlin[...]

2017-01-09

[65]

서적

The Norse Myths

Penguin

[66]

웹사이트

Score: BHR0215

http://www.dlib.indi[...]

2017-01-09

[67]

서적

Concise Oxford Dictionary of the Christian Church

http://www.oxfordref[...]

Oxford Reference

2017-01-09

[68]

서적

Dictionary of Celtic Mythology

http://www.oxfordref[...]

Oxford Reference

2017-01-09

[69]

웹사이트

The Golden Bough

https://www.gutenber[...]

[70]

서적

The Many Faces of Murukan̲: The History and Meaning of a South Indian God

https://books.google[...]

Walter de Gruyter

1978

[71]

서적

Bulletin of the Board of Celtic Studies

University of Wales Press

1983

[72]

서적

カラー版 戦国武器甲冑事典

誠文堂新光社

[73]

서적

戦略戦術兵器大全 日本戦国編

学研

[74]

서적

ゲームシナリオのための戦闘・戦略事典

SBクリエイティブ

[75]

웹사이트

近代化産業遺産「豊川油田」におけるジオパークの魅力

https://www.gsj.jp/d[...]

[76]

웹사이트

シンポジウム「えっ!縄文時代にアスファルト」-縄文の生産と流通~東北日本のアスファルト-参加記

https://www.isan-no-[...]

[77]

서적

武器屋

新紀元文庫

[78]

서적

図説中世ヨーロッパ武器防具戦術百科

原書房

[79]

서적

神祭具便覧40巻

민속공예

2016-09

[80]

서적

発見!いわんだ宿逸品

逸品会

2004-11

[81]

웹사이트

又鬼用具(熊槍・玉造り器)

https://www.city.kaz[...]

[82]

웹사이트

鉄蛭巻手鉾[てつひるまきてぼこ]

https://www.pref.gif[...]

[83]

문서

藤氏家伝

[84]

서적

兵器と戦術の日本史

中公文庫

[85]

서적

弓矢と刀剣

吉川弘文館

[86]

서적

騎兵と歩兵の中世史

吉川弘文館

[87]

서적

武器と防具 日本編

新紀元社

[88]

웹사이트

『雑々拾遺』(早稲田大学図書館古典籍総合データベース:文庫30 E0159)

https://www.wul.wase[...]

[89]

서적

歴史群像 武器と甲冑

歴史群像

[90]

서적

日本武器・武具事典

ワニ文庫

[91]

웹사이트

『大日本史料』6編1冊376頁

https://clioimg.hi.u[...]

[92]

서적

武具の日本史

平凡社新書

[93]

서적

絵解き 戦国武士の合戦心得

講談社文庫

[94]

서적

생각의 역사1

들녘

2009

[95]

문서

신들이 살던 곳이다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com