유교

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

유교는 상나라와 주나라 시대부터 이어진 중국의 전통적인 사상으로, 공자를 시조로 하여 수신, 제가, 치국, 평천하를 목표로 하는 윤리학이자 정치학이다. 유교는 개인의 수양을 통해 사회 질서를 유지하고, 천(天)의 뜻에 따라 조화로운 사회를 건설하는 것을 강조하며, 인(仁), 의(義), 예(禮), 지(智), 신(信)을 오상으로 삼는다. 유교는 중국, 한국, 일본 등 동아시아 문화에 깊이 영향을 미쳤으며, 시대와 사회의 변화에 따라 다양한 형태로 재해석되고 적용되어 왔다. 유교는 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 모두 존재하며, 현대 사회에서도 그 가치와 역할에 대한 논의가 지속되고 있다.

2. 역사

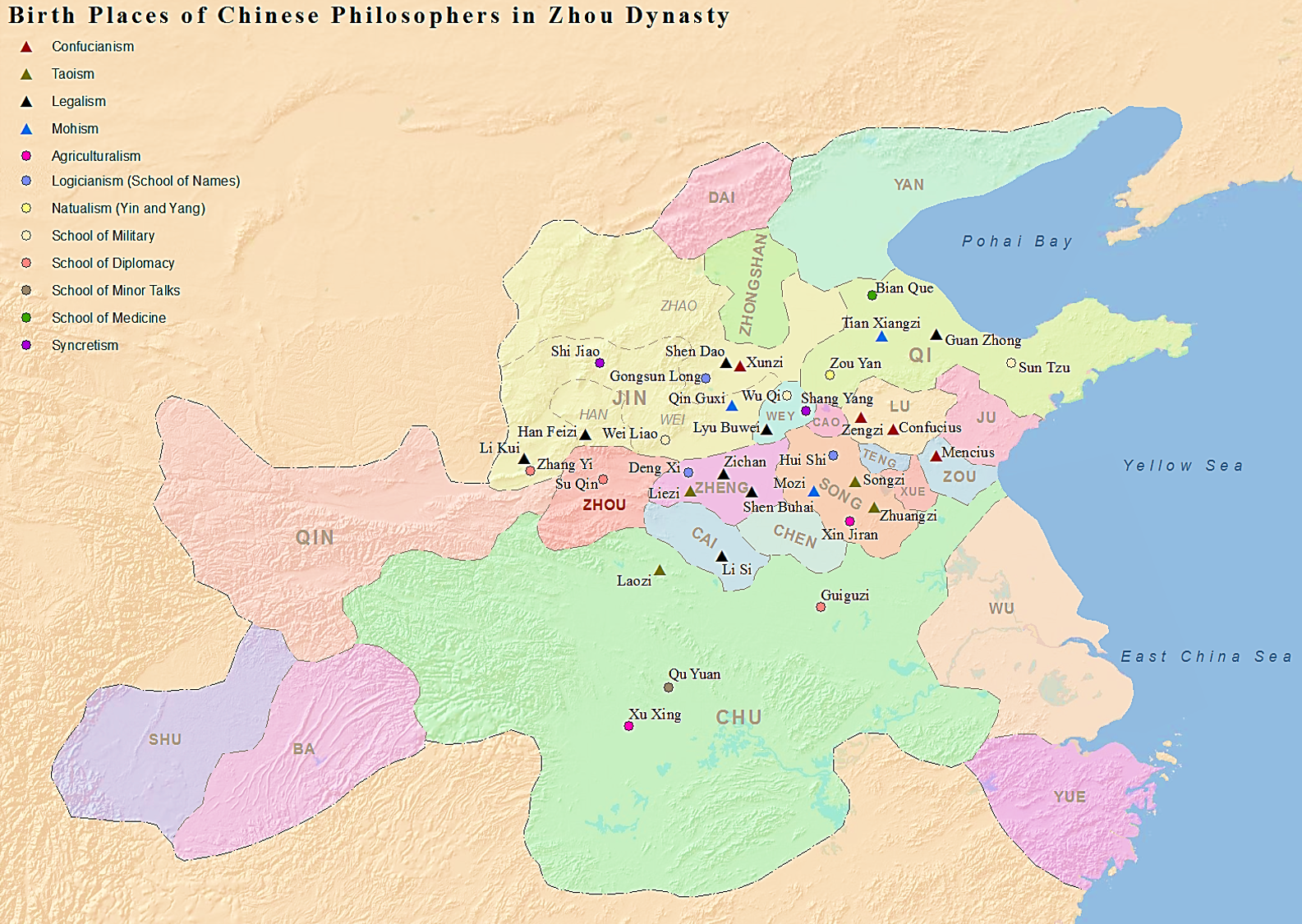

유교는 춘추 시대 노나라의 공자와 그 후 유학자들에 의해 자각되었다. 요, 순, 문, 무, 주공의 옛 성현 정치를 이상으로 삼아[105] 주례를 부활시키고, 가족과 군신의 질서를 지키는 것을 주요 교의로 삼았다. 공자와 그 제자들의 교단은 '''유가'''라 불리며, 제자백가 중 하나로 손꼽혔다. 유교를 배우거나 연구하는 사람을 '''유학자''', '''유자''', '''유생''' 등으로 불렀다.[106]

맹자는 덕으로 천하를 다스리는 왕도 정치를 주장하고 무력에 의한 패도를 비판했다. 당시 위정자에게 법가, 노장사상, 도교 등이 신봉되기도 하여 유교는 탄압받기도 했지만, 전한 시대에 보호받아 신나라·후한에서 국교로 지정되었다. 당대에는 불교가 널리 신봉되어 다시 쇠퇴하였다. 송대에는 주자학이 일어나 철학적인 송명리학 체계가 생겨났다. 주자학은 정치와 밀접한 관계를 가지며 과거 시험을 치르기 위해 필수불가결하게 되었다.

송나라는 처음에는 당나라의 계승을 목표로 하였고, 유학에서도 주소의 학문이 행해졌다. 남송에 이르러서는 『십삼경주소』가 정리되었다. 송대에서는 『주례』가 과거 왕조와 비교해도 지식인들의 관심을 끌었다. 구양수는 『주례』의 "백성을 가르치고, 학교를 일으키며, 선비를 임명하는 법"에 대해 깊은 공감을 가졌다.[122]

인종 때에 이르러 당말의 고문부흥운동이 공감받아 한당 시대는 부정되게 되었다. 도통론이 성행하였고, 맹자의 재평가 움직임이 일어났다. 왕안석은 과거 개혁에서 『맹자』를 언급했고, 남송에 이르러 『맹자주소』가 편찬되었다. 성선설이 주장되게 되었고, 성악설의 순자나 성선악혼설의 양웅은 평가 대상에서 제외되었다.

한당 훈고학을 비판하고, 그 내용인 도덕 정신을 중시하는 학문이 제시되었다. 호원, 손복, 석개는 "인의예악으로써 학문을 삼았"고, 후에 구양수에 의해 '''송초 삼선생'''으로 칭해졌다. 신종 시대에 이르러 이러한 선현들의 주장을 종합하여 체계적인 학문이 새로 창시되었다. 그 대표가 왕안석의 '''신학'''이다. 왕안석은 『주례』에 기반한 중앙 집권 국가의 수립을 목표로 다양한 신법을 실시했다. 신학에 이의를 제기한 학파들이 있었고, 12세기를 통해 격렬하게 대립했지만, 남송이 되자 신학 우위에서 점차 도학 우위로 기울어졌다.

이 시대에 "천"을 둘러싼 생각에 큰 변화가 나타났다. 이전까지의 천(天)은 인격적이며 의지를 가지고 사람에게 상벌을 내린다고 여겨졌지만, 송대 이후 천은 의지를 가지지 않는 자연적인 것이며, 천과 사람을 관통하는 법칙에는 단지 리가 있다고 여겨졌다.

효종 시대에, 후에 주자학이라고 불리는 학술 체계를 구축한 주희가 나타났다. 주희는 마음의 수양을 중시하여 치밀한 이론에 근거한 방법론을 확립했다. 경학에서는, 오경을 배우는 전 단계로 사서의 학문을 마련하고, 『사서집주』를 저술했다. 주희는 경서를 사용하여 과거 제도를 비판한 인물로도 알려져 있으며 교육 분야에 대해 적극적으로 임했던 인물이라고 할 수 있다. 주희는 과거를 그저 암기만 하는 학문이라고 비판했다. 주희는 학문에는 과정이 있다고 하여, "일상적인 수양"에서 "이론 및 사회적 행동"으로라는 과정을 정하고, 나아가 그를 위한 텍스트도 정했다. 그 내용은 8세에 배우는 단계에서는 『소학』을, 15세 이후에는 『사서』와 『오경』을 정했다.[123]

동시대에, '''사공의 학'''을 외치며 자기 내면을 중시하는 주희를 비판했다. 강서학파의 육구연은 심즉리설에 기초한 독자적인 이론을 전개했다. 주희·육구연 양자는 직접 대면하여 논쟁했지만(아호의 회), 결론은 전혀 나오지 않았다.

영종 때 경원의 당금이 일어나, 도학은 위학으로 간주되어 탄압을 받게 되었다. 주희는 경원 6년(1200년), 역적으로 몰린 채 사망했다. 위학 금지령은 가정 4년(1211년)에 해제되었다.

이종은 도학을 선호하여, 주희의 문하생인 위료옹, 진덕수 등이 활약했다. 도종 시대에는 황진, 왕응린이 있었다. 이들은 모두 주희의 문하생으로 학술적인 면에서 큰 역할을 했다.

원나라 시대에 허형이 등장하여 주자학이 크게 성행했다. 원나라는 처음에는 금나라의 계승을 표방했고, 남송은 의식되지 않았다. 허형은 쿠빌라이의 측근에까지 이르렀고, 주자학을 원나라의 궁정에 널리 퍼뜨렸다. 남인 출신으로는 오징이 나와 주자학을 크게 보급했다. 그는 주자학에도 오류가 있다고 지적하며 이기론과 태극론의 수정을 가했고, 육구연의 학문 성과를 적극적으로 도입했다. 허형과 오징 두 사람은 후에 원나라의 2대 유학자로 '''북허남오'''라고 불렸다.

원나라 시대에 과거에서 대대적인 개혁이 일어났다. 한인 채용을 위한 과거에서 의거해야 할 주석으로 『십삼경주소』와 병행하여 주자학 계통의 주석이 선택된 것이다. 이것으로 주자학의 체제 교육화가 크게 진전되었다.

명나라를 세운 태조 주원장 아래에는 유기나 송렴과 같은 도학자들이 모였다. 유기는 명나라 과거 제도의 제정에 힘썼다. 송렴은 명나라의 예제 제정에 진력했다.

영락제는 『사서대전』, 『오경대전』, 『성리대전』을 편찬하게 했으며, 널리 학교에 반포했다.

명나라 전기 시대를 대표하는 도학자로서 설선, 오여필이 꼽힌다. 설선은 "격물"과 "거경"에서는 "거경"을 중시했다. 오여필은 주희의 이론의 틀에서 벗어나지 않고, 오로지 그 실천에 힘썼다고 여겨진다.

일본에 유교가 전래된 것은 5세기의 오경박사에 의해서이다. 주자학은 한적에 섞여 수입되었고, 승려들이 배웠다. (오산 문학) 후지와라 세이카와 하야시 라잔은 불교에서 주자학으로 전향하여 도쿠가와 막부에 섬겼다. 근세의 대표적인 주자학자들이 있었다. 주자학은 간세이 이학의 금에 의해 관학화되었다. 주자학은 서민에게도 널리 보급되어 오사카에서는 상인들에 의해 회덕당이 개설되었다.

춘추전국시대 이후 한나라, 당나라, 송나라, 명나라, 청나라 등 고대 및 중세를 거쳐 변함 없이 중국의 대표적 이데올로기였다. 일시적으로 도교나 불교가 국가 핵심 이념이 될 때도 있었지만, 근본은 유교였다. 유교는 고대의 훈고학적 유교를 거쳐 송나라 때 성리학으로 발전하였다.[17]

조선은 성리학이 한국으로 건너와 국가 이데올로기로서 자리잡는 등 한국에 큰 영향을 주었다. 명나라 때는 양명학이 등장하였다. 양명학은 조선 후기 북학파, 실학에 큰 영향을 주었으며, 강화학파의 학문이기도 하였다. 청나라에 이르러 고증학이 크게 흥기하였다.

유교는 한국과 일본 등 중국의 인접 국가를 비롯한 동북 아시아 국가에 지대한 영향을 미쳤다. 특히 한국의 경우 삼국시대 이후 고려를 거쳐 조선 왕조 때에는 국가 지배 이념이 되었다. 또한 동남아에서는 베트남이 유일한 유교국가이다.

2. 1. 개요

공자는 전통적으로 유교의 기본 텍스트인 오경의 저자 또는 편집자로 여겨졌다. 이 책들은 약 500년 후 황실 사서 유흠에 의해 현재의 형태로 편집되었다.[17] 학자 야오 신중은 유교 경전이 공자의 손에서 형성되었다고 믿을 만한 충분한 이유가 있지만, "경전의 초기 버전에 대해서는 어떤 것도 확신할 수 없다"고 말한다. 시경과 유사한 여섯 번째 경전은 악경이었는데, 한나라 시대에 소실되었다. 음악은 의례를 수행하는 데 집중력을 유도하는 귀중한 도구를 제공했다.[18] 이것들은 사회를 조화시키는 내부적(음악) 및 외부적(의례) 열쇠였다.[19]

학자 투웨이밍은 이 경전들이 유교의 발전을 뒷받침하는 "다섯 가지 비전"을 구현한다고 설명한다.

| 경전 | 내용 |

|---|---|

| 주역 | 점술과 수리학적 기술, 윤리적 통찰력을 결합한 형이상학적 비전을 보여준다. 변화의 철학은 우주를 음과 양이라는 두 에너지의 상호 작용으로 보며, 우주는 항상 유기적 통일성과 역동성을 보여준다. |

| 시경 | 중국 시가와 노래의 가장 오래된 선집으로, 가장 초기의 층위는 주나라 정복 이전의 것이다. 이는 시와 음악이 보편적인 인간 감정과 상호 반응성을 전달한다는 믿음에서 시적 비전을 보여준다. |

| 서경 | 고대 주요 인물들의 연설과 사건 기록을 편집한 것으로, 정치적 비전을 구현하고 인간적인 정부의 윤리적 기초 측면에서 왕도 정치에 대해 다룬다. 이 문서는 책임과 신뢰를 바탕으로 정치 문화를 확립한 신화적인 성군 요, 순, 우의 현명함, 효도, 그리고 직업 윤리를 보여준다. 그들의 덕은 처벌이나 강압에 의존하지 않는 사회적 조화의 약속을 형성했다. |

| 예기 | 주나라의 사회 형태, 행정 및 의례적 의식을 묘사한다. 이 사회적 비전은 사회를 계약 관계에 기반한 적대적 시스템이 아닌 문화적 정체성과 의례적 관행으로 묶인 혈연 집단의 네트워크로 정의하여, 서로에게 사회적으로 책임이 있고 적절한 옛 형태의 전승에 책임이 있도록 했다. 4가지 직업은 협력적이다(농부, 학자, 장인, 상인). |

| 춘추 | 공자의 고향인 노나라의 관점에서 그 이름을 딴 춘추 시대 (기원전 771–481년)의 연대기를 기록한다. 이 사건들은 공동체적 자기 정체성을 위한 집단 기억의 중요성을 강조하며, 옛것을 되살리는 것이 새로운 것을 얻는 최선의 방법이다.[20] |

공자가 사망한 후 공자의 제자들은 증자·자사의 계통에 속하는 내성파와 자하·자유의 계통에 이어지는 숭례파의 2파로 나뉘었다.[139][144] 그 후 내성파의 전통은 맹자에게로 이어졌고 숭례파의 전통은 순자에게로 이어졌다.[144] 순자의 사상은 제자백가의 법가가 사상의 한 유파로서 성립될 수 있는 근거를 주어 한비자 등에 의해 법가가 성립되었다.[145]

한나라와 당나라 시대에 훈고학과 경학이 성립·발달하였다. 한나라 시대에 《시》와 《서》 외에 《역》·《예》·《춘추》가 경서에 추가돼서 오경이 성립되었다.

송나라(960~1279) 시대에 성리학이 성립되었다. 성리학에서는 선진시대(先秦時代: 기원전 221년 이전) 유학의 도통(道通: 유학의 도가 전해져 이어온 계통)이 강조됨으로써 공자·증자·자사·맹자의 내성파의 계보가 중시되어 공자의 《논어》, 증자의 《대학》, 자사의 《중용》, 맹자의 《맹자》의 4서가 성립되었다.[144]

명나라 시대에는 양명학이 성립되었고, 청나라 시대에 고증학이 크게 흥기하였다.

중국 및 그 주변의 동아시아 제국에서 신앙, 연구되던 종교 또는 학문으로, 일반적으로 공자가 창시자로 여겨지지만, 고대로부터 전해지는 신화, 제도, 당시의 습속 등의 집합체이다. 공자 이후에는 경전의 해석을 행하는 학문 등, 또는 사회 규범이나 습속으로서 행해졌다.

2. 2. 성립

공자의 이름을 따서 공교(孔敎)라고도 불리는 유교는, 신분의 존비와 인애(仁愛)를 근본으로 하며 수신(修身)'''·'''제가(齊家)'''·'''치국(治國)'''·'''평천하(平天下)의 길을 가르치는 일종의 정치학'''·'''윤리학이다.[146] 유학이라고도 한다.[146]공자는 자신의 교학(敎學)이 정교일치(政敎一致)의 성덕(聖德)을 갖춘 옛 성왕(聖王, 선왕)들의 도(道)에 합치한다고 생각했다.[146] 또한 이 "선왕의 도"는 주공(周公)을 비롯하여 주 왕조의 창설자들에 의해 밝혀져서 《시(詩)》나 《서(書)》 등의 경전(經典, 경서)에 수록되어 있다고 생각했다.[146]

공자의 사상은 전국 시대에는 맹자(孟子)'''·'''순자(筍子) 등에 의해 계승되어 진(秦)'''·'''한(漢)에 이르렀다. 이 시기에 《시》와 《서》 외에 《역(易)》'''·'''《예(禮)》'''·'''《춘추(春秋)》가 경서에 추가돼서 오경(五經)이 성립되었다. 오경의 성립은 중국인 공통의 규범이나 신앙이 유가 사상을 핵으로 하여 집대성되었다는 것을 의미한다.

한나라 무제는 전 중국의 지배자로서 한왕조의 권위를 이데올로기 면에서 정당화하기 위하여 동중서(董仲舒) 등의 협력을 얻어 유교를 한제국 공허(公許)의 학문으로 채용하였다.[146] 이로써 유교는 강대한 전제 권력에 의해 전면적으로 지지를 얻게 되었고 관료와 그 후보자적 존재에게는 필수적인 교양이 되었다.[146] 그리하여 이전에 유교가 재야 여러 학문의 하나였던 때에 비해서 유교는 차차 그 사상적 내용의 긴장성을 잃어갔다.[146]

전통적으로 공자는 유교의 기본 텍스트인 오경의 저자 또는 편집자로 여겨졌으며, 이 모든 책들은 약 500년 후에 황실 사서 유흠에 의해 현재의 형태로 편집되었다.[17] 학자 야오 신중은 유교 경전이 공자의 손에서 형성되었다고 믿을 만한 충분한 이유가 있지만, "경전의 초기 버전에 대해서는 어떤 것도 확신할 수 없다"고 말한다. 시경과 유사한 여섯 번째 경전은 악경이었다. 이 경전은 한나라 시대에 소실되었다. 음악은 의례를 수행하는 데 집중력을 유도하는 귀중한 도구를 제공했다.[18] 이것들은 사회를 조화시키는 내부적(음악) 및 외부적(의례) 열쇠였다.[19]

학자 투웨이밍은 이 경전들이 유교의 발전을 뒷받침하는 "다섯 가지 비전"을 구현한다고 설명한다.

- ''주역''(''역경'' 또는 ''변화의 책'')은 일반적으로 경전 중 가장 오래된 것으로 여겨지며, 점술과 수리학적 기술, 윤리적 통찰력을 결합한 형이상학적 비전을 보여준다. 변화의 철학은 우주를 음과 양이라는 두 에너지의 상호 작용으로 보며, 우주는 항상 유기적 통일성과 역동성을 보여준다.

- ''시경'' 또는 ''시가집''은 중국 시가와 노래의 가장 오래된 선집으로, 가장 초기의 층위는 주나라 정복 이전의 것이다. 이는 시와 음악이 보편적인 인간 감정과 상호 반응성을 전달한다는 믿음에서 시적 비전을 보여준다.

- ''서경'' 또는 ''상서''는 고대 주요 인물들의 연설과 사건 기록을 편집한 것으로, 정치적 비전을 구현하고 인간적인 정부의 윤리적 기초 측면에서 왕도 정치에 대해 다룬다. 이 문서는 책임과 신뢰를 바탕으로 정치 문화를 확립한 신화적인 성군 요, 순, 우의 현명함, 효도, 그리고 직업 윤리를 보여준다. 그들의 덕은 처벌이나 강압에 의존하지 않는 사회적 조화의 약속을 형성했다.

- ''예기''는 주나라의 사회 형태, 행정 및 의례적 의식을 묘사한다. 이 사회적 비전은 사회를 계약 관계에 기반한 적대적 시스템이 아닌 문화적 정체성과 의례적 관행으로 묶인 혈연 집단의 네트워크로 정의하여, 서로에게 사회적으로 책임이 있고 적절한 옛 형태의 전승에 책임이 있도록 했다. 4가지 직업은 협력적이다(농부, 학자, 장인, 상인).

- ''춘추''는 공자의 고향인 노나라의 관점에서 그 이름을 딴 춘추 시대(기원전 771–481년)의 연대기를 기록한다. 이 사건들은 공동체적 자기 정체성을 위한 집단 기억의 중요성을 강조하며, 옛것을 되살리는 것이 새로운 것을 얻는 최선의 방법이다.[20]

2. 3. 발전

춘추전국시대 이후 한나라, 당나라, 송나라, 명나라, 청나라 등 고대 및 중세를 거쳐 변함 없이 중국의 대표적 이데올로기였다. 일시적으로 도교나 불교가 국가 핵심 이념이 될 때도 있었지만, 어디까지나 근본은 유교였다. 고대의 훈고학적 유교를 거쳐 송나라 때 신유학과 도교의 형이상학적 개념을 받아들여 주자와 정자에 의해 성리학으로 발전하였다.성리학은 한국으로 건너와 조선의 국가 이데올로기로서 자리잡는 등 한국에 큰 영향을 주었다. 명나라 때는 사변적인 성리학에 대한 반발로 왕양명에 의해 양명학이 등장하였다. 양명학은 사물의 이치를 파악하기 이전, 마음의 선천적인 앎의 능력인 양지(良知)를 강조하였다. 조선 후기 북학파, 실학에 큰 영향을 주었으며, 강화도를 중심으로 한 강화학파의 학문이기도 하였다. 청나라에 이르러 객관적인 증거에 의한 실증적이고 귀납적인 연구를 강조하는 고증학이 크게 흥기하였다.

유교는 동북 아시아, 즉 한국과 일본 등 중국의 인접 국가를 비롯한 나라에도 지대한 영향을 미쳤다. 특히 한국의 경우 삼국시대 이후 고려를 거쳐 조선 때에는 국가 지배 이념이 되었다. 또한 동남아에서는 베트남이 유일한 유교 국가이다.

학자 투웨이밍은 경전들이 유교의 발전을 뒷받침하는 "다섯 가지 비전"을 구현한다고 설명한다.

- ''주역''(''역경'' 또는 ''변화의 책'')은 일반적으로 경전 중 가장 오래된 것으로 여겨지며, 점술과 수리학적 기술, 윤리적 통찰력을 결합한 형이상학적 비전을 보여준다. 변화의 철학은 우주를 음과 양이라는 두 에너지의 상호 작용으로 보며, 우주는 항상 유기적 통일성과 역동성을 보여준다.

- ''시경'' 또는 ''시가집''은 중국 시가와 노래의 가장 오래된 선집으로, 가장 초기의 층위는 주나라 정복 이전의 것이다. 이는 시와 음악이 보편적인 인간 감정과 상호 반응성을 전달한다는 믿음에서 시적 비전을 보여준다.

- ''서경'' 또는 ''상서''는 고대 주요 인물들의 연설과 사건 기록을 편집한 것으로, 정치적 비전을 구현하고 인간적인 정부의 윤리적 기초 측면에서 왕도 정치에 대해 다룬다. 이 문서는 책임과 신뢰를 바탕으로 정치 문화를 확립한 신화적인 성군 요, 순, 우의 현명함, 효도, 그리고 직업 윤리를 보여준다. 그들의 덕은 처벌이나 강압에 의존하지 않는 사회적 조화의 약속을 형성했다.

- ''예기''는 주나라의 사회 형태, 행정 및 의례적 의식을 묘사한다. 이 사회적 비전은 사회를 계약 관계에 기반한 적대적 시스템이 아닌 문화적 정체성과 의례적 관행으로 묶인 혈연 집단의 네트워크로 정의하여, 서로에게 사회적으로 책임이 있고 적절한 옛 형태의 전승에 책임이 있도록 했다. 4가지 직업은 협력적이다(농부, 학자, 장인, 상인).

- ''춘추''는 공자의 고향인 노나라의 관점에서 그 이름을 딴 춘추 시대(기원전 771–481년)의 연대기를 기록한다. 이 사건들은 공동체적 자기 정체성을 위한 집단 기억의 중요성을 강조하며, 옛것을 되살리는 것이 새로운 것을 얻는 최선의 방법이다.[20]

애니미즘과 샤머니즘을 배경으로 성립하여, 동주 시대인 춘추 시대에 노나라의 공자와 그 후의 유학자에 의해 자각되었다. 주요 교의로, 요·순·문·무·주공의 옛 성현의 정치를 이상으로 삼아[105] 「주례」를 부활시키는 것과, 가족 및 군신의 질서를 지키는 것 등이 꼽힌다. 공자 및 그의 제자들의 교단은 '''유가'''라고 불리며, 제자백가 중 하나로 손꼽힌다. 또한, 유교를 자신의 행위 규범으로 삼고자, 유교를 배우거나 연구하는 사람을 '''유학자''', '''유자''', '''유생''' 등으로 부른다[106].맹자는 덕으로써 천하를 다스리며(왕도 정치), 무력에 의한 패도를 비판하고, 선양과 방벌을 통해 역사가 추이해 왔다고 하는 덕치주의를 주장했다. 당시의 위정자에게 법가, 노장사상 및 도교 등이 신봉되기도 하여, 유교는 탄압받기도 했지만, 전한 시대에 보호받아, 신나라·후한에서 국교로 지정되었다. 당대에는 불교가 널리 신봉되어, 다시 쇠퇴하였다. 송대에는 주자학이 일어나, 보다 철학적인 송명리학 체계가 생겨났다. 주자학은 정치와 밀접한 관계를 가지며, 「수기치인」(유덕한 자가 위정자가 됨)과 「수신제가치국평천하」(자신, 집, 지방을 다스릴 수 있는 인물이 천하를 쥐게 됨)「경세제민」(세상을 다스리고 백성을 구제함)과 같은 가르침이 있어, 과거 시험을 치르기 위해 필수불가결하게 되었다.

송은 처음에는 당의 계승을 목표로 하였고, 유학에서도 주소의 학문이 행해졌다. 섭숭의의 『삼례도』, 형병·손석 등의 『효경소』, 『논어소』, 『이아소』가 있다. 남송에 이르러서는, 한당의 주소에 이 세 소와 『맹자소』가 더해져서 『십삼경주소』가 정리되었다. 또한, 송대에서는 『주례』가 과거 왕조와 비교해도 지식인들의 관심을 끌었다. 송초 삼선생 중 한 명인 석개는 『주례』를 대의명분을 풀이하는 『춘추』와 함께 "만세의 대전"으로 삼았다. 또한 『주례』는 과거 제도 개선에도 이용되었다. 당송팔대가 중 한 명이었던 구양수는 『주례』의 "백성을 가르치고, 학교를 일으키며, 선비를 임명하는 법"에 대해 깊은 공감을 가졌다[122]。

그러나 송나라의 천하가 안정된 인종 때에 이르러 당말의 고문부흥운동이 공감받아 한당 시대는 부정되게 되었다. 한당 시대에는 가늘게 전승되어 왔다고 하는 공자의 도에 대한 계보가 만들어지고, 자기를 그 마지막에 위치시키는 도통론이 성행하게 되었다. 예를 들어, 고문가인 유개는 "공자 - 맹자 - 순자 - 양웅 - 한유"의 계보를 제출했고, 석개는 여기에 수나라의 왕통을 더했다. 여기에 맹자의 재평가 움직임이 일어났다. 송나라 초, 맹자를 평가하는 사람은 적었고 송대 전기의 격렬한 논의를 거쳐 그 평가가 확정되었다. 왕안석은 과거 개혁에서 종래의 『효경』, 『이아』를 대신하여 『맹자』를 언급했고, 남송에 이르러 손석찬으로 가탁된 『맹자주소』가 편찬되었다. 성선설로도 전통적인 성삼품설로부터 성선설이 주장되게 되었다. 반대로 성악설의 순자나 성선악혼설의 양웅은 평가 대상에서 제외되었다.

한당 훈고학의 어의만을 중시하는 해석학을 비판하고, 그 내용인 도덕 정신을 중시하는 학문이 제시되었다. 호원, 손복, 석개는 "인의예악으로써 학문을 삼았"고, 후에 구양수에 의해 '''송초 삼선생'''으로 칭해졌다. 신종 시대에 이르러 이러한 선현들의 주장을 종합하여 체계적인 학문이 새로 창시되었다. 그 대표가 왕안석의 '''신학'''이다. 왕안석은 『주례』, 『시경』, 『서경』에 주석을 달아 『삼경신의』를 만들었고, 더 나아가 신학에 속하는 학자들이 다른 경서에도 주석을 달았다. 이러한 신주는 학교에 반포되어 과거의 국정 교과서가 되었고, 송나라 시대를 통해 널리 읽혔다. 왕안석은 특히 『주관신의』를 중시하여, 『주례』에 기반한 중앙 집권 국가의 수립을 목표로 다양한 신법을 실시했다. 신학에 이의를 제기한 자들로는 정호·정이 등의 '''낙학'''(도학), 소식·소철 등의 '''촉학''', 장재 등의 '''관학'''이 있었다. 12세기를 통해 이러한 학파들은 격렬하게 대립했지만, 남송이 되자 신학 우위에서 점차 도학 우위로 기울어졌다.

이 시대에 "천"을 둘러싼 생각에 큰 변화가 나타났다. 이전까지의 천(天)은 인격적이며 의지를 가지고 사람에게 상벌을 내린다고 여겨졌지만, 송대 이후 천은 의지를 가지지 않는 자연적인 것이며, 천과 사람을 관통하는 법칙에는 단지 리가 있다고 여겨졌다. 그 선두를 이끈 것은 중당의 유종원의 "천설"과 유우석의 『천론』이었으며, 북송에서는 구양수의 『신당서』 오행지, 왕안석의 『홍범전』, 정이의 『춘추전』 등에서 볼 수 있다. 정이의 리와 정호의 천리는 후일 주희에게 영향을 주었다. 이러한 천관의 변화에 따라 『주역』을 중심으로 새로운 우주 생성론이 전개되었다. 소옹은 "선천도"를 만들어 "수"로 우주 생성을 설명했으며, 주돈이는 "태극도"를 바탕으로 『태극도설』을 저술하여, "무극→태극→음양→오행→만물화생"의 우주 생성론을 주장했다(주희는 무극=태극으로 고쳐 읽었다). 또한 장재는 "태허즉기" 설을 주장하여, 기가 흩어져 유동성이 높은 상태를 "태허", 기가 응고되어 정체되어 있는 것을 "만물"이라고 했다. 이 기에는 단순한 우주론에 그치지 않고 도덕적인 "성"이 갖춰져 있으며, "태허" 상태의 성을 "천지의 성"으로 본래적인 훌륭한 것으로, "만물" 상태의 성을 "기질의 성"으로 열등화된 것으로 보았다. 이와 같은 당송 변혁기의 패러다임 시프트는 남송에 이르러 체계적인 사상으로 종합되어 주자학이 형성되게 된다.

송대는 북방이 금나라에 점령되어 남쪽으로 옮겨가게 되었다. 이 시대, 조정과 재야를 막론하고 신학과 낙학이 격렬하게 다투었다. 남송 초, 정이의 직제자인 양시는 북송 멸망의 책임이 왕안석의 신학에 있다며 과거에 왕안석의 해석을 사용해서는 안 된다고 고종에게 진언하고, 『삼경의변』을 저술하여 『삼경신의』를 비판했다. 정이에게 사숙한 호안국은 『춘추』에 주석을 달아 『호씨춘추전』을 저술하고, 『주례』에 기초한 신학을 비판했다. 사량좌의 제자인 주진은 소옹의 『황극경세서』, 주돈이의 『통서』와 같은 상수역과 『정씨역전』이나 장재의 『정몽』과 같은 의리역을 종합하여 『한상역전』을 저술하여 왕안석과 소식의 역학에 대항했다. 신학을 중시한 중신 진회가 죽은 후, 고종에 의해 신학의 지위는 상대적으로 낮아졌다.

효종 시대에, 후에 주자학이라고 불리는 학술 체계를 구축한 주희가 나타났다. 낙학의 후계자를 자처한 주희는 마음의 수양을 중시하여 치밀한 이론에 근거한 방법론을 확립했다. 그는 양시의 제자였던 이동과의 만남, 호안국의 아들인 호굉의 학문을 계승한 장식 (호상학파)과의 교우를 통해 마음의 구조론·수양법(주경정좌)에 대한 사색을 깊게 했고, 40세 때, 장재의 말인 "마음은 성과 정을 통솔한다"와 정이의 "성즉리"에 의해 정론을 얻어 일가를 이루어 '''민학'''을 일으켰다. 우주 구조를 이기이원론으로 설명하며, 마음에서도 형이상학적인 "리"에 의해 규정되고, 인간에게 보편적으로 존재하는 "성"과, "기"에 의해 형상화되어 개개인의 구체적인 모습인 "정"이 있다고 보고, 맹자에 기초하여 성은 절대적으로 선하다고 했다. 그리고, 그 "성"으로 돌아가는 것, 즉 "리"를 체득함으로써 근본을 얻어 만사에 대처할 수 있다고 하며, 그를 위한 마음의 수양법으로 내성적인 "거경"과 외계의 관찰이나 독서에 의한 "격물"을 주장했다. 경학에서는, 오경을 배우는 전 단계로 사서의 학문을 마련하고, 『사서집주』를 저술했다. 게다가 『역경』에는 경을 점서로 취급한 『주역본의』, 『시경』에는 반드시 예교적인 해석에 의하지 않고 인간의 자연스러운 감정에 기초한 해석을 한 『시집전』, "예"에는 『의례』를 경으로 하고 『예기』를 전으로 한 『의례경전통해』를 저술했다. 『서경』에는 제자인 채침에게 『서집전』을 짓게 했다. 주희의 제자로는, 황간·보광·소옹의 역학을 연찬한 채원정과 『서집전』을 편찬한 채침 부자, 『북계자의』에 주희의 용어를 자서풍으로 정리한 진순 등이 있다.

동시대에, 영강학파의 진량과 영가학파의 엽적은, 성인의 도는 국가나 민중의 생활을 이롭게 하는 것에 있다는 '''사공의 학'''을 외치며 자기 내면을 중시하는 주희를 비판했다. 강서학파의 육구연은 마음의 구조론에서 주희와 생각을 달리하여, 심즉리설에 기초한 독자적인 이론을 전개했다. 주희·육구연 양자는 직접 대면하여 논쟁했지만(아호의 회), 결론은 전혀 나오지 않았고, 서로의 학설의 차이를 재확인하는 데 그쳤다.

또한, 주희는 경서를 사용하여 과거 제도를 비판한 인물로도 알려져 있으며 교육 분야에 대해 적극적으로 임했던 인물이라고 할 수 있다. 주희는 과거를 그저 암기만 하는 학문이라고 비판했다. 이는 당시 과거가 『오경정의』라는 당대에 성립된 나라의 주석서를 암기하는 것이 과거의 대책이었기 때문이다. 주희는 학문에는 과정이 있다고 하여, "일상적인 수양"에서 "이론 및 사회적 행동"으로라는 과정을 정하고, 나아가 그를 위한 텍스트도 정했다. 그 내용은 8세에 배우는 단계에서는 『소학』을, 15세 이후에는 『사서』와 『오경』을 정했다.[123]

육구연의 학문은 명나라 시대의 왕수인에 의해 널리 알려져, '''심학'''(육왕심학)의 계보에 속하게 되었다. 이 시대, 낙학의 유파는 주희의 학문을 포함하여 도학이라고 불리며 일세를 풍미했다. 한편, 정초, 홍매, 정대창 등이 경서와 사서의 고증을 바탕으로 학문을 연구하며 도학과 대립했다.

영종의 경원 3년(1197년), 외척인 한탁주가 재상 조여우와 관련된 일파를 권력에서 몰아내는 경원의 당금이 일어나, 조여우, 주필대, 주희, 팽귀년, 진부량, 채원정 등 59명이 금고형에 처해졌다. 그 이듬해, 위학을 금지하는 조서가 내려졌고, 도학은 위학으로 간주되어 탄압을 받게 되었다. 주희는 경원 6년(1200년), 역적으로 몰린 채 사망했다. 위학 금지령은 가정 4년(1211년)에 해제되었다.

이종은 그 묘호인 '이' 자가 나타내듯이 도학을 선호하여, 주희의 문하생인 위료옹, 진덕수 등이 활약했다. 진덕수의 『대학연의』는 후세에 제왕학의 교과서로 여겨진다. 도종 시대에는 『황씨일초』의 황진, 『옥해』, 『곤학기문』으로 알려진 왕응린이 있었다. 이들은 모두 주희의 문하생으로 학술적인 면에서 큰 역할을 했다.

원래 금나라 시대에는 도학이 행해지지 않았고, 몽골의 포로가 된 조복이 요추·왕유중에게 전한 것을 통해 처음으로 도학이 북쪽으로 전해졌다고 여겨졌지만, 현재는 금나라에서도 도학이 행해졌던 것으로 알려져 있다.

원나라 시대에 요추에게 학문을 배운 허형이 등장하여 주자학이 크게 성행했다. 원나라는 처음에는 금나라의 계승을 표방했고, 남송은 의식되지 않았다. 허형은 쿠빌라이의 측근에까지 이르렀고, 주자학을 원나라의 궁정에 널리 퍼뜨렸다. 남인 출신으로는 오징이 나와 주자학을 크게 보급했다. 그는 주자학에도 오류가 있다고 지적하며 이기론과 태극론의 수정을 가했고, 육구연의 학문 성과를 적극적으로 도입했다. 허형과 오징 두 사람은 후에 원나라의 2대 유학자로 '''북허남오'''라고 불렸다.

원나라 시대에 과거에서 대대적인 개혁이 일어났다. 한인 채용을 위한 과거에서 의거해야 할 주석으로 『십삼경주소』와 병행하여 주자학 계통의 주석이 선택된 것이다. 이것으로 주자학의 체제 교육화가 크게 진전되었다. 또한 금나라(1115년-1234년)에 성립된 전진교에서는 유교, 도교, 불교의 일치를 주장하며, 유교적인 덕목도 받아들였다. 이러한 종교가 널리 퍼지면서 서민들 사이에서도 그 종교가 확산되었다.

명나라를 세운 태조 주원장 아래에는 유기나 송렴과 같은 도학자들이 모였다. 유기는 명나라 과거 제도의 제정에 힘썼으며, 출제 과목으로 사서를 채택하고, 시험에 사용될 문장에 나중에 이른바 "팔고문" 형식을 정했다. 송렴은 명나라의 예제 제정에 진력했다. 송렴의 제자 중에는 건문제를 섬기고 영락제를 섬기는 것을 옳게 여기지 않았던 방효유가 있다.

영락제는 호광 등에게 도학 문헌을 수집하게 하여 백과사전적인 『사서대전』, 『오경대전』, 『성리대전』을 편찬하게 했으며, 널리 학교에 반포했다. 이 세 책은 그 조잡함이 단점으로 지적되지만, 한 권으로 도학의 여러 설을 열람할 수 있는 편리함 때문에 과거의 참고서로 널리 보급되었다. 『사서대전』, 『오경대전』의 반포로 인해 과거에서 의거해야 할 경서 해석으로 『십삼경주소』는 폐지되었고, 주자학이 체제 교육이 되었다.

명나라 전기 시대를 대표하는 도학자로서 설선, 오여필이 꼽힌다. 설선은 주희가 '리선기후'를 주장한 것에 대해 '이기상즉'을 제창했으며, 또한 "격물"과 "거경"에서는 "거경"을 중시했다. 오여필은 주희의 이론의 틀에서 벗어나지 않고, 오로지 그 실천에 힘썼다고 여겨지는데, 그의 문하에서 호거인, 루량, 진헌장이 나왔다. 호거인은 배타적으로 주자학을 신봉하며 그 순화에 힘썼던 인물이다. 루량은 거경과 저서를 통한 실천을 중시했지만, 호거인에게 그 학문은 육구연의 학문이며, 경서 해석도 주관적이라고 비난받았다. 진헌장은 정좌를 중시한 것으로 알려져 있으며, 호거인으로부터 그 학문은 선이라고 비판받았다. 진헌장 문하에는 왕수인과 친교가 깊었던 담약수가 있다.

일본에 유교가 전래된 것은 5세기의 오경박사에 의해서이다. 주자학은 한적에 섞여 수입되었고, 승려들이 배웠다. (오산 문학) 후지와라 세이카와 하야시 라잔은 불교에서 주자학으로 전향하여 도쿠가와 막부에 섬겼다. 근세의 대표적인 주자학자로는 타니 지츄·난손 바이켄·노나카 켄잔·아라이 하쿠세키·무로 큐소·아메노모리 호슈 등이 있다. 아라이 하쿠세키나 오규 소라이는 정치에도 깊이 관여했다. 주자학은 간세이 이학의 금에 의해 관학화되었다. 주자학은 서민에게도 널리 보급되어 오사카에서는 상인들에 의해 회덕당이 개설되었다.

2. 4. 변천

유교는 춘추전국시대 이후 한나라, 당나라, 송나라, 명나라, 청나라 등 고대 및 중세를 거쳐 변함 없이 중국의 대표적 이데올로기였다. 일시적으로 도교나 불교가 국가 핵심 이념이 될 때도 있었지만, 근본은 유교였다. 유교는 고대의 훈고학적 유교를 거쳐 송나라 때 주자와 정자에 의해 성리학으로 발전하였다.[17]조선은 성리학이 한국으로 건너와 국가 이데올로기로서 자리잡는 등 한국에 큰 영향을 주었다. 명나라 때는 사변적인 성리학에 대한 반발로 왕양명에 의해 양명학이 등장하였다. 양명학은 사물의 이치를 파악하기 이전에 마음의 선천적인 앎의 능력인 양지(良知)를 강조하였다. 조선 후기 북학파, 실학에 큰 영향을 주었으며, 강화도를 중심으로 한 강화학파의 학문이기도 하였다. 청나라에 이르러 객관적인 증거에 의한 실증적이고 귀납적인 연구를 강조하는 고증학이 크게 흥기하였다.

유교는 한국과 일본 등 중국의 인접 국가를 비롯한 동북 아시아 국가에 지대한 영향을 미쳤다. 특히 한국의 경우 삼국시대 이후 고려를 거쳐 조선 왕조 때에는 국가 지배 이념이 되었다. 또한 동남아에서는 베트남이 유일한 유교국가이다.

3. 사상

유교는 공자의 이름을 따서 공교(孔敎)라고도 하며, 신분의 존비와 인애(仁愛)를 근본으로 하여 수신(修身)·제가(齊家)·치국(治國)·평천하(平天下)의 길을 가르치는 일종의 정치학·윤리학이다.[146] 유학이라고도 한다.[146]

공자는 자신의 교학(敎學)이 정교일치(政敎一致)의 성덕(聖德)을 갖춘 옛 성왕(선왕)들의 도(道)에 합치한다고 생각했다.[146] 또한 이 "선왕의 도"는 주공(周公)을 비롯하여 주 왕조 창설자들에 의해 밝혀져서 《시(詩)》나 《서(書)》 등의 경전(경서)에 수록되어 있다고 생각했다.[146]

공자의 사상은 전국 시대에는 맹자·순자 등에 의해 계승되어 진·한에 이르렀고, 이 시기에 《시》와 《서》 외에 《역(易)》·《예(禮)》·《춘추(春秋)》가 경서에 추가돼서 오경이 성립되었다. 오경의 성립은 중국인 공통의 규범이나 신앙이 유가 사상을 핵으로 하여 집대성되었다는 것을 의미한다.

한나라 무제는 동중서 등의 협력을 얻어 유교를 한 제국의 공인된 학문으로 채택하였다.[146] 이로써 유교는 강대한 전제 권력의 지지를 얻게 되었고, 관료와 그 후보자들에게 필수적인 교양이 되었다.[146] 이전에는 유교가 재야 여러 학문의 하나였던 때에 비해, 유교는 점차 사상적 내용의 긴장성을 잃어갔다.[146]

유교(儒敎)·유가(儒家) 또는 유학(儒學)은 본래 춘추시대 말부터 전국시대에 걸쳐 배출된 제자백가 중 하나였으나, 한나라 왕조의 권력 안정과 함께 그 통치를 정당화하는 이론으로서 중시되어 중국 정치사상에서 정통적 지위를 차지하게 되었다. 그리하여 중국에 왕조 정치 체제가 존속한 2천년 동안 유학은 국가 질서를 뒷받침하는 교학(敎學, 즉 儒敎)으로서 정통 사상의 지위를 계속 차지하였다. 그 오랜 기간 동안 유학은 각 시대의 정치 상황이나 다른 사상과의 관계에 대응하여 그 내용을 변화시켜 전개하였다.

"유(儒)"라는 명칭의 기원은 일정하지 않으나, 묵가나 법가와 같은 다른 학파들이 유교 학파의 특징을 가리켜 붙인 명칭으로 보인다.

귀족들의 지배를 받던 과거에는 귀족적인 모습도 갖추며 발전하였으나 후기로 갈수록 민중적이 되었으며 귀족적 잔재가 많이 남은 유교는 일본에서 볼 수 있다. 한족들은 이 사상을 바탕으로 귀족들을 제거하려고 했고 그 결과 한족 귀족들은 한민족이나 야마토 민족의 귀족들과 달리 이른 시기에 전멸하고 말았다. 한국과 일본은 귀족들이 사라지지 않았기 때문에 유교에서도 귀족의 영향력이 강했다. 한국의 경우 삼국시대와 고려 시대에는 귀족 세력이 강했으며,[147] 조선 초기나 사림 집권 전까지는 귀족 출신들이 특권을 누리기도 했다.[148] 사림 세력이 강화되면서 중국화가 진행되었고, 중인 취급을 받는 옛 귀족들이 많아졌으며, 이들은 일제강점기에 다시 귀족 출신이라는 점을 이용해 재기하기도 했다.

유교의 핵심 사상은 '''수기치인'''(修己治人)으로, 자기 수양과 이상적인 정치를 추구하는 학문이다. 그러나 하버드 중국사에 따르면 유교는 내부 통합에는 도움이 되었지만 외부 위협에는 효과적이지 못했다. 유학자들은 스스로 지배층이 될 힘이 없었고, 유교적 성향이 강했던 한, 송, 명 왕조는 적들에게 지나치게 많은 혜택을 베풀어 정복당하는 원인이 되기도 했다. 반면 귀족들은 유학자들보다 실리를 추구하여 중국에 더 나은 번영을 가져왔을 수도 있다.

'''치자'''(治者)는 위로는 황제로부터 아래로는 일반 관료를 포함한다. 유학은 이러한 치자 계층에게 백성을 다스리는 방법과 백성이 다스려지는 방식을 가르치는 학문이다. 이 경우 법률에 의한 엄격한 통치보다는 교화를 통해 백성을 치자가 원하는 방향으로 인도하는 방식이 중시되었다. 맹자의 덕치주의 또는 왕도정치는 이를 대표한다. 이러한 교화의 측면을 강조할 때 유학(儒學)보다는 유교(儒敎)라는 말을 쓴다.

교화를 위한 학문으로서의 유교는 개인의 정신적 구제를 목적으로 하는 종교와는 다르다. 사람을 다스리는 일(치인)을 궁극적인 목표로 삼기 때문에, 유교는 현실의 국가권력을 무시하거나 도피하지 않고, 오히려 적극적으로 치자 계급의 일원이 되려고 한다. 그러나 정치가 유교의 교화 사상과 일치하여 행해지기를 기대하며, 지나치게 무도한 정치에 대해서는 비판을 가하고 왕조 교체를 혁명 이론으로 정당화하기도 한다.

이러한 유교 사상은 전국시대에 다른 학파들의 비판을 받았다. 예를 들어, 혈연관계를 중시하고 예·악 등의 의례를 존중하는 학설은 겸애·상현·비악·절장 등을 주장하는 묵가의 비판을 받았다. 인간의 선천적인 도덕성에 신뢰를 두는 학설은 권력이 군주 중심으로 강화되는 것을 지향하는 법가에 의해 배격되었다. 또한, 치자의 일원이 되어 이상적 정치 실현에 힘쓰는 태도는 인위적인 노력의 한계와 허무함을 깨달은 도가로부터 조롱을 받았다.

이러한 비판과 조롱 속에서 전통과 중용을 지키려고 노력한 것이 유교였다. 유교 사상은 또한 다른 학파의 비판과 공격에 견디기 위해 그들의 장점을 섭취하기도 했다.

예를 들어, 전국시대 말기의 순자는 법가나 도가의 이론을 유교 체계 속에 받아들였고, 한나라 시대의 동중서는 음양오행설이나 천인상관설을 채택하여 시대의 요청에 순응하는 이론을 만들었다. 위진남북조시대에는 유교 사상이 불교나 노장사상의 공격을 받았지만, 당나라 시대 중기에 불교와 도교에 대한 유교의 도통에 대한 자각이 일어났고, 송나라 시대에는 불교와 도교의 장점을 취하여 신유학인 성리학을 성립시켰다. 청나라 말기 중국이 위기에 빠졌을 때, 서양의 입헌군주제 등을 공양학의 체계에 포괄해 설명한 캉유웨이의 학설이 출현한 것도 유교 사상의 특질을 보여주는 한 예이다.

"유교"에 직접 대응하는 용어는 중국어에 없다. 유교와 관련된 것을 포괄하는 가장 가까운 용어는 ''ru''()이다. 현대 중국어에서 문자 그대로의 의미는 '학자', '배운 사람', '세련된 사람'을 포함한다. 고대 중국어에서 이 단어는 '길들이다', '틀에 맞추다', '교육하다', '다듬다'를 포함한 뚜렷한 의미를 가지고 있었다.[13] 현대에서 유래된 것을 포함하여, 유교의 다양한 측면을 표현하기 위해 여러 다른 용어가 다양한 상황에서 사용된다.

- – "''ru'' 사상 학파"

- – "''ru'' 종교 교리"

- – "''ru'' 연구"

- – "공자의 종교 교리"

- – "공자 집안의 사업", 신문화 운동과 문화 대혁명 동안 사용된 경멸적인 구절.

저우유광에 따르면, ''ru''는 원래 의례를 거행하는 무속적 방법을 지칭했으며 공자 시대 이전에 존재했지만, 공자에 이르러 이러한 가르침을 전파하여 사람들에게 문명을 가져다주는 헌신을 의미하게 되었다. 유교는 공자의 제자들에 의해 시작되었고, 맹자( 기원전 372–289년)에 의해 발전되었으며, 그 이후 세대에 의해 계승되었으며, 설립 이후 끊임없이 변화하고 재구조화되었지만, 인과 의의 원칙을 핵심으로 보존했다.[1]

서양에서 물 부수는 종종 유교의 상징으로 사용되지만, 현대 중국에서는 그렇지 않다. 그러나 ''오행''은 한나라 사상에서 지도력을 나타내는 중요한 상징으로 사용되었으며, 유교 저술에도 사용되었다.[16]

유교는 개인의 자아와 ''천''("하늘")의 통일성을 추구하며, 인류와 하늘의 관계에 초점을 맞춘다.[21] 하늘의 원리 또는 도(道) (''천 리'' 또는 ''천 도'')는 세상의 질서이자 신성한 권위의 근원이다.[21] ''천 리'' 또는 ''천 도''는 일원론적이며, 단일하고 불가분하다는 것을 의미한다. 개인은 그러한 질서를 숙고함으로써 자신의 인간성을 깨닫고 하늘과 하나가 될 수 있다.[21] 이러한 자아의 변형은 가족과 사회로 확장되어 조화로운 공동체를 만들 수 있다.[21]

학자 스테판 포이흐트방에 따르면, 유교를 포함한 많은 중국 민간 종교가 공유하는 중국 우주론에서 "우주는 물질적 에너지의 원초적 혼돈"(''혼돈'' 및 ''기'')으로부터 스스로 창조되며, 이는 음양의 상호 작용을 통해 조직된다. 창조는 지속적인 질서 정연함이며, ''무로부터의 창조''가 아니다. 유교는 세상의 모든 새로운 구성에서 음과 양 사이의 "중도"를 찾는 데 관심이 있다."

유교는 영적 수양의 내적 및 외적 양극성, 즉 수양과 세계 구원을 화해시켜 "내성외왕(內聖外王)"이라는 이상으로 종합한다.[21] "인간성" 또는 인간 존재의 본질로 번역되는 ''인''은 자비로운 마음의 특징이다. 그것은 하늘이 부여한 덕목이자, 인간이 하늘과 하나가 되어 하늘에서 자신의 기원을 이해하고 따라서 신성한 본질을 얻을 수 있는 수단이다. 大同书|대동서중국어에서는 "만물과 한 몸을 이루는 것"과 "자신과 타인이 분리되지 않을 때... 연민이 일어난다"로 정의된다.[21]

"하늘의 주님"과 "옥황상제"는 유교 최고신에 대한 용어였으며, 이는 의인화된 ''천''이었다.[22] 그리고 그것에 대한 일부 개념은 두 이름을 동의어로 생각했다.

단목사는 공자의 제자는 ''천''이 스승을 현자가 될 길로 인도했다고 말했다. 공자는 ''천''이 자신에게 생명을 주었으며, 이를 통해 올바른 덕(''덕'')을 개발하는 데 의심의 여지가 없다고 말한다.[27]

부뚜막 신에게 제사를 지내는 것이 더 나은지, 아니면 가문의 신에게 제사를 지내는 것이 더 나은지 묻는 제자에게 대답하면서, 공자는 신에게 적절하게 기도하기 위해서는 먼저 하늘을 알고 존경해야 한다고 말한다. 그는 종교 의례가 의미 있는 경험을 만들어낸다고 설명하며,[27] 직접 참석하여 희생을 바쳐야 하며, 그렇지 않으면 "제사를 전혀 지내지 않은 것과 같다"고 말한다.

켈리 제임스 클라크는 공자 자신이 ''천''을 "천상의 최고 황제"라고 지칭하는 의인화된 신으로 보았다고 주장했지만, 유교에 대한 대부분의 다른 학자들은 이 견해에 동의하지 않는다.[31]

스테판 포이흐트방의 설명에 따르면, 하늘에서 오는 질서는 세상을 보존하며, 인류는 현실의 각 새로운 구성에서 음과 양의 세력 사이의 "중용"을 찾아 따라야 한다.[21]

유교 윤리 강령은 인본주의적이라고 묘사된다.[4] 사회의 모든 구성원에 의해 실천될 수 있다. 유교 윤리는 한나라 시대에 상속된 전통에서 유교 학자들이 발전시킨 오상으로 포괄되는 덕목을 장려하는 것으로 특징지어진다.[32]

'''오상'''[32]

'''사덕'''

| 덕목 | 한자 | 의미 |

|---|---|---|

| 의 | 義 | 의로움, 정의 (오상에도 포함) |

| 충 | 忠 | 충성 |

| 효 | 孝 | 효도 |

| 절제 | 節 | 절제 |

기타 유교적 가치관: 诚|성|chéng중국어, 勇|용|yǒng중국어, 廉|염|lián중국어, 恕|서|shù중국어, 耻|치|chǐ중국어, 温|온|wēn중국어, 良|양|liáng중국어, 恭|공|gōng중국어, 俭|검|jiǎn중국어, 让|양|ràng중국어 등.

''인(仁)''은 유교의 덕목으로, 덕이 있는 사람이 이타심을 발휘할 때 느끼는 좋은 감정을 의미한다. 내적으로 ''인''은 "우러러보다" 즉 "더 높은 천상의 원리나 이상을 열망하다"를 의미할 수 있으며, 일반적인 성인이 어린이에 대해 느끼는 보호 본능으로 예시될 수 있다. 이는 하늘이 부여한 인간의 본질로 여겨지며, 동시에 사람이 천 principles의 원칙에 따라 행동하고 그와 하나가 될 수 있는 수단이기도 하다.[21]

안회는 공자의 가장 뛰어난 제자였는데, 스승에게 ''인''의 규칙을 설명해 달라고 요청했고, 공자는 "부적절한 것을 보지 말고, 부적절한 것을 듣지 말고, 부적절한 것을 말하지 말고, 부적절한 것을 행하지 말아야 한다"고 대답했다.[33] 공자는 또한 다음과 같이 ''인''을 정의했다. "자신이 서고자 하면 남도 세워주고, 자신이 넓어지고자 하면 남도 넓혀준다."[34]

''인''의 또 다른 의미는 "자신이 바라지 않는 것을 남에게 하지 않는 것"이다.[35] 공자는 또한 "''인''은 멀리 있지 않다. 그것을 찾는 사람은 이미 그것을 찾았다."라고 말했다. ''인''은 인간과 가깝고 결코 그를 떠나지 않는다.

''리''는 유교와 유교 이후의 중국 철학에서 가장 광범위하게 사용되는 단어이다. ''리''는 '의례' 또는 '이치', 베다 ('올바름', '질서')의 순수한 의미에서 '비율'로 다양하게 번역되는데, 이는 우주 법칙을 언급할 때 사용되지만, 인간의 사회적 행동의 맥락에서 그 실현을 언급할 때는 '관습', '조치', '규칙' 등으로도 번역된다.

슈테판 포이흐트방에 따르면, 의례는 "보이지 않는 것을 보이게 하는 것"으로 간주되어 인간이 자연의 근본적인 질서를 함양할 수 있게 한다. 올바르게 수행된 의례는 사회를 지구적, 천상의 힘과 일치시켜 하늘, 땅, 인류의 세 영역의 조화를 이룬다. 이 관행은 "중심 잡기"로 정의된다.[27]

''리''는 인류, 인간의 대상, 자연 사이의 모든 상호 작용의 그물을 구현한다. 공자는 학습, 차 마시기, 칭호, 애도, 통치와 같은 다양한 주제를 그의 ''리''에 대한 논의에 포함시킨다. 순자는 "노래와 웃음, 울음과 탄식... 쌀과 기장, 생선과 고기... 의례적인 모자, 수놓은 옷, 무늬가 있는 비단, 또는 단식복과 상복... 넓은 방과 한적한 홀, 부드러운 매트, 소파와 벤치"를 ''리''의 중요한 부분으로 인용한다.

공자는 ''리''의 원칙에 따라 올바른 정부가 운영되기를 꿈꿨다. 일부 유학자들은 모든 인간이 ''리''를 배우고 실천함으로써 완벽을 추구할 수 있다고 제안했다. 전반적으로 유학자들은 정부가 통치할 때 ''리''에 더 많은 강조를 두고 형벌에 훨씬 덜 의존해야 한다고 믿는다.

충(忠)은 공자의 제자 대부분이 속했던 사회 계급과 특히 관련이 깊다. 왜냐하면 야심 있는 젊은 학자가 유능한 관리가 되는 가장 중요한 방법은 군주의 문관으로 들어가는 것이었기 때문이다.

공자 자신은 "힘이 정의를 만든다"고 주장하지 않고, 오히려 윗사람은 그의 도덕적 정직함 때문에 복종해야 한다고 주장했다. 또한 충성은 권위에 대한 맹종을 의미하지 않는다. 이는 윗사람에게서도 상호주의가 요구되기 때문이다. 공자는 "군주는 예법에 따라 신하를 등용해야 하고, 신하는 성실(충성)로 군주를 섬겨야 한다"라고 말했다.[36]

마찬가지로 맹자도 "군주가 신하를 손과 발처럼 여기면 신하는 군주를 배와 심장처럼 여기고, 개와 말처럼 여기면 다른 사람으로 여기며, 땅이나 풀처럼 여기면 강도와 적으로 여긴다"라고 말했다.[37] 또한 맹자는 만약 군주가 무능하면 교체해야 한다고 지적했다. 군주가 악하면 백성은 그를 전복할 권리가 있다.[38] 훌륭한 유교 신자는 또한 필요할 때 윗사람에게 간언해야 한다.[39] 동시에, 적절한 유교 군주는 신하의 조언을 받아들여야 하는데, 이는 그가 세상을 더 잘 다스리는 데 도움이 될 것이다.

그러나 후대에는 통치자에 대한 피지배자의 의무에 더 많은 강조가 주어졌고, 통치자의 피지배자에 대한 의무는 덜 강조되었다. 효도와 마찬가지로 충성은 중국의 독재 정권에 의해 종종 훼손되었다. 그럼에도 불구하고, 여러 시대에 걸쳐 많은 유교 신자들이 불의한 윗사람과 군주에 맞서 싸웠다. 이들 유교 신자들 중 많은 수가 그들의 신념과 행동 때문에 고통을 겪었고 때로는 죽기도 했다.[40] 왕양명과 같은 명-청 시대의 저명한 유교 신자들은 권위에 대한 맹종에 대한 균형추로서 개성과 독립적인 사고를 장려했다.[41]

기원전 6세기 무렵, ''천''(天)의 권위와 이를 지상에 나타내는 상징은 "분산"되었고, 주(周)나라 국가의 여러 세력가들이 경제적, 정치적, 군사적 야망을 정당화하기 위해 이를 주장했다.[27]

쇠퇴하는 주나라 의례 체계 외에도, 전통, 즉 공식 체제 밖의 전통이 ''천''의 뜻에 접근하려는 시도로 발전했다. 서주(西周) 붕괴 이후 중앙 정치 권력이 무너지면서, 사람들은 더 이상 하늘과 소통하는 효과적인 방법으로 여겨지지 않는 공식 전통에 대한 믿음을 잃었다. 의 전통과 ''역경''이 번성했다.[27] 이러한 정통성에 대한 도전에 직면한 중국 사상가들은 각자 세계의 과정을 이해하기 위한 자체적인 철학적 렌즈를 제시하며 "백가쟁명" 시대로 갈라졌다.

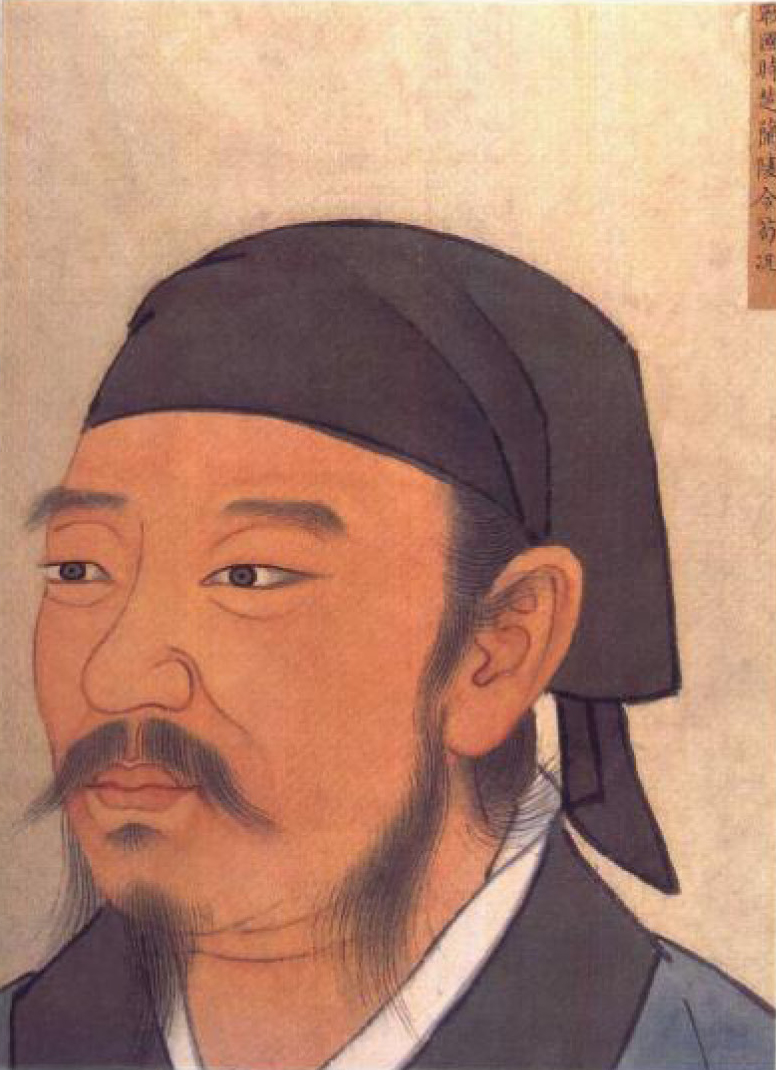

공자(기원전 551–479년)는 이 정치적 재편성과 정신적 질문의 시기에 등장했다. 그는 상–주 전통을 교육받았으며, 그는 자기 수양과 인간의 행위를 중심으로 하고,[49] 다른 사람들이 스스로를 세우는 데 도움을 주는 자립적인 개인의 교육적 힘을 부여하는 데 기여했다.[49] 주나라의 통치가 붕괴되면서 전통적인 가치가 버려졌고, 이는 도덕적 쇠퇴기로 인식되었다. 공자는 연민과 전통의 가치를 사회에 강화하여 고대 사회의 잃어버린 완벽한 도덕 질서를 재건하려는 의도를 보았다. 당시의 문화, 반대하는 학자, 종교 권위에 환멸을 느낀 그는 전통적인 주나라 종교에 대한 윤리적 해석을 발전시키기 시작했다.[49] 그의 견해에 따르면, ''천''의 힘은 널리 퍼져 있으며, 인(仁)과 의(義), 예(禮), 이타심에 의해 움직이는 진실한 마음에 긍정적으로 반응한다. 공자는 이러한 자질을 사회 정치적 조화를 회복하는 데 필요한 기반으로 여겼다. 많은 동시대인들과 마찬가지로 공자는 의례적 행위를 ''천''에 접근하는 효과적인 방법으로 보았지만, 그는 중요한 핵심은 의례 행위에 참여하기 전에 참여자들이 들어가는 경건한 내면 상태라고 생각했다.[49] 공자는 고전을 하-상-주 왕조에서 물려받아 수정하고 재편찬했으며, ''춘추''를 저술했다고 한다.[49]

유교는 오상 (인·의·예·지·신)이라는 덕성을 확충하여 오륜 (부자·군신·부부·장유·붕우) 관계를 유지하는 것을 가르친다.

;인

: 사람을 배려하는 것.

: 《논어》 안에서 다양한 설명이 이루어지고 있다. 공자는 인을 최고의 덕목으로 삼았다.

;의

: 이욕에 얽매이지 않고, 해야 할 일을 하는 것.

;예

: 인을 구체적인 행동으로 나타낸 것. 원래는 종교 의례에서의 금기나 전통적인 습관·제도를 의미했다. 이후, 인간의 상하 관계에서 지켜야 할 것을 의미하게 되었다.

;지

: 단지 학문에 힘쓸 뿐만 아니라 도덕적 인식 판단력이라고도 한다[109]。지는 《논어》에서 지(知)로 표기되어 총명, 명철 등의 의미가 있다[110]。

;신

: 언명을 어기지 않는 것, 진실을 말하는 것, 약속을 지키는 것, 성실한 것.

이 외에도, 충의, 효, 제(悌)라는 가르침도 있다[111]。

공자가 말하길, "시로 흥기하고, 예로 서고, 악으로 완성된다." 공자가 말하길, "예가 아니면 보지 말고, 예가 아니면 듣지 말고, 예가 아니면 말하지 말고, 예가 아니면 움직이지 말라." 《주례》는 오례로, 즉 길례, 흉례, 빈례, 군례, 가례이다. 길례를 통해 국가의 천신, 조령, 지신을 제사하고, 흉례를 통해 국가의 고난을 슬퍼하고 구제한다. 빈례를 통해 주 왕실과 타국 혹은 국가 간의 우호 친선을 도모하고, 군례를 통해 국가 간의 협조를 이끌어내며, 가례를 통해 만민이 서로 화합하게 한다.[112] 오례 중 특히 길례(제사), 흉례(상장), 가례(관혼) 등을 중심으로 하여 은·주의 신앙과 고래의 습속을 다룬다.

| 주례 | 해설 | 명계 |

|---|---|---|

| 길례 | 천지귀신에 대한 제사(방국의 귀신을 섬김) | 교사, 대우, 조일, 석월, 불계 |

| 흉례 | 장례·재해 구제(방국의 근심을 슬퍼함) | 기석례, 사우례 |

| 빈례 | 외교(방국과 친밀하게 지냄) | 사상견례, 연례, 공식대부례, 근례 |

| 군례 | 출진·개선(방국을 함께 함) | 대사, 대나 |

| 가례 | 관혼·향연·축하(만민과 친밀하게 지냄) | 음식이례, 혼관지례, 빈사지례, 향연지례, 진번지례, 하경지례 |

『논어』에 "안연이 나라를 다스리는 방법에 대해 묻자, 자왈, 하나라의 역법을 따르고, 은나라의 거(輅)를 타고, 주나라의 면(冕)을 입어라, ~ "라는 기록이 있다.[113] 공자는 주나라의 면(제례용 옷)을 모범으로 삼았다. 또한 같은 논어의 태백편에는 평상복을 검소하게 하는 대신 제례용 의복(불면)을 호화롭게 한 우왕을 칭찬하고 있다.[114] 역경에는 "황제 요순이 의상을 드리워 천하를 다스린 것은, 대개 건곤에서 취했다"라고 적혀 있다.[115] 건(乾)은 하늘, 곤(坤)은 땅을 의미하므로, 건곤은 천지를 의미한다. 그렇다면 천지는 무슨 색일까? 『주역』 곤괘에 "하늘은 검고, 땅은 노랗다"라고 적혀 있다. 즉, 하늘의 색은 검붉고, 땅의 색은 노란색으로 여겨졌다. 따라서 제례용 의상인 면복(곤의)의 의(상의)는 검붉고, 상(하의)은 노란색이었다. 또한, 『서경』에는 우황의 의복에 대해서도 쓰여 있다. 해, 달, 별, 산, 용, 화충, 종이, 조, 화, 분미, 보, 불의 12가지이다. 그것이 『여복제(수레를 탈 때 입는 옷)』의 시작이다.

명나라 중기에 왕수인(號는 양명)은 주희가 리를 궁구하기 위해 내세운 방법 중 하나인 『대학』의 「격물치지」에 대해 새로운 해석을 제시했다. 주희는 「격물」을 「사물에 격(이르)는 것」으로, 사물에 존재하는 리를 하나하나 체득해 가는 것으로 본 반면, 왕수인은 이를 「사물을 격(바르게)하는 것」으로, 육구연의 심즉리설을 인용하여, 리는 사사물물이라는 마음에 외재적으로 존재하는 것이 아니라, 사사물물에 대하고 있는 마음속의 발동에 존재한다고 했다. 「치지」에 대해서는 『맹자』에 있는 「양지」를 선천적인 도덕지라고 보고, 그 양지를 가려짐 없이 발휘하는 「치양지」(양지를 지극히 함)라고 했다. 여기서는 앎과 실천의 동시성이 강조되었고, 지행 동일(지행합일)이 제창되었다.

이 시대에 주희의 이기이원론에 반론이 제기되기 시작했고, 기의 위치가 높아졌으며, 리를 기의 운행의 조리로 보는 주장이 나왔다. 도학적인 틀에 준거하면서 이 설을 주장한 대표적인 인물로 라흠순이 있다. 왕수인 등은 생생한 기에 의해 구성되는 세계를 우리 마음속에 포괄시키고, 세계와 자기는 동일한 기에 의해 감응한다는 「만물일체의 인」을 주장했다. 더욱이 이러한 기일원론을 철저하게 한 것은 왕정상이다. 그는 「원기」를 근원적인 실재로 보고 주희의 이설을 비판하며, 「원기 위에 물(物)도 없고, 도(道)도 없고, 리(理)도 없다」라고 하여 기의 우위성을 주장했고, 인성론에서는 사람의 성(性)은 기이지 리가 아니며, 선과 악을 함께 갖추고 있다고 했다.

리에 대한 기의 우위성이 높아짐에 따라, 기에 의해 형상화된다고 여겨지는 일상적인 마음의 움직임(정)이나 인간의 욕망(인욕)이 긍정되게 되었다. 왕수인도 만년에 마음의 본체를 무선무악으로 보는 설을 주장하고 있다. 제자인 왕기는 이것을 발전시켜 마음·의지·앎·사물 모두 무선무악이라고 하는 사무설을 주장했지만, 동문인 전덕홍은 의지·앎·사물에 대해서는 「선을 행하고 악을 제거한다」는 자기 수양이 필요하다고 주장하는 사유설을 주장하며 이에 반대했다. 이후, 무선무악에서는 왕근의 태주학파 (왕학 좌파)에서 정과 인욕을 긍정하는 움직임이 현저해졌고, 명나라 말기의 이지 (이탁오)에 이르러서는 「의복을 입고 밥을 먹는 것이 곧 인륜의 물(理)이다」라고 인욕이 완전히 긍정되었다. 더욱이 이지는 인습적인 가치관 전부를 부인하고, 왕수인의 양지설을 수정하여 「동심」설(기성 도덕에 어지럽혀지기 전의 순수한 마음)을 제창함으로써 공자나 육경 『논어』 『맹자』조차 부정하기에 이르렀다.

3. 0. 1. 수기

맹자의 성선설은 개개인의 선천적인 도덕성을 신뢰하여 그것을 정직하게 신장(伸長)하려고 노력하는 '수기'(修己), 즉 자기(己)를 닦는다(修)는 것을 잘 나타낸다. 유교에서는 자기 도덕성 완성을 목표로 하는 사람을 군자라 존중하고 그렇지 않은 사람은 소인이라 배척했다.덕의 양성을 위해 유교는 배우는 일과 아는 일을 중시한다. 그 학습 대상은 궁정(宮廷)같은데 보존되어 있는 옛 예악의 관례나 고사(故事)를 전한 《시경》,《서경》 등의 고전이다. 그것들의 전통을 배움으로써 그 형식에 포함된 옛 성현들의 정신을 획득하려 한다. 따라서 전통을 지켜가면서 거기에 새로운 의미를 부가해 나가려고 한다.

이러한 점은 천(天)이나 귀신(사후의 영혼)에 대한 태도에도 일관(一貫)되어 나타나 있다. 인간의 선천적인 도덕성을 중시하는 입장에서는 인력(人力)을 초월한 천의 위력이나 귀신의 재앙 등은 무시해야 할 것이나 유교는 선대로부터 내려온 그것들에 대한 신앙을 완전히 버리지 않는다. 천은 역시 운명을 지배하는 것이요, 귀신은 멀리해야 하는 것으로 본다.

3. 0. 2. 치인

맹자(孟子)의 성선설(性善說)은 자기(己)를 닦는다(修)는 것, 즉 '수기'(修己)를 가장 잘 나타내고 있다. 유교에서는 자기의 도덕성 완성을 목표로 하는 사람을 군자라 하여 존중하고 그렇지 않은 사람은 소인이라 하여 배척했다.덕(德)의 양성을 위해 유교는 배우는 일과 아는 일을 중시한다. 학습 대상은 궁정(宮廷)같은데 보존되어 있는 옛 예악의 관례나 고사(故事)를 전한 《시경(詩經)》,《서경(書經)》 등의 고전이다. 그것들의 전통을 배움으로써 그 형식에 포함된 옛 성현들의 정신을 획득하려 한다.

이러한 점은 천(天)이나 귀신(鬼神: 사후의 영혼)에 대한 태도에도 일관(一貫)되어 나타나 있다. 인간의 선천적인 도덕성을 중시하는 입장에서는 인력(人力)을 초월한 천(天)의 위력이나 귀신(鬼神)의 재앙 등은 무시해야 할 것이나 유교는 가면 갈수록 선대로부터 내려온 그것들에 대한 신앙을 완전히 버리지 않는다. 천(天)은 역시 운명을 지배하는 것이요, 귀신은 멀리해야 하는 것으로 본다.

유교는 개인의 자아와 ''천''("하늘")의 통일성을 추구하는 것을 중심으로 한다. 하늘의 원리 또는 도(道) (''천 리'' 또는 ''천 도'')는 세상의 질서이자 신성한 권위의 근원이다.[21] ''천 리'' 또는 ''천 도''는 일원론적이며, 이는 그것이 단일하고 불가분하다는 것을 의미한다. 개인은 그러한 질서를 숙고함으로써 자신의 인간성을 깨닫고 하늘과 하나가 될 수 있다.[21] 이러한 자아의 변형은 가족과 사회로 확장되어 조화로운 공동체를 만들 수 있다.[21]

학자 스테판 포이흐트방에 따르면, 유교뿐만 아니라 많은 중국 민간 종교가 공유하는 중국 우주론에서, "우주는 물질적 에너지의 원초적 혼돈"(''혼돈'' 및 ''기'')으로부터 스스로 창조되며, 이는 모든 것과 생명을 특징짓는 음양의 상호 작용을 통해 조직된다.[21] 따라서 창조는 지속적인 질서 정연함이며, ''ex nihilo'' 창조가 아니다. 유교는 세상의 모든 새로운 구성에서 음과 양 사이의 "중도"를 찾는 데 관심이 있다."[21]

유교는 영적 수양의 내적 및 외적 양극성, 즉 자기 수양과 세계 구원을 화해시켜 "내성외왕(內聖外王)"이라는 이상으로 종합한다.[21] "인간성" 또는 인간 존재의 본질로 번역되는 ''인''은 자비로운 마음의 특징이다. 그것은 하늘이 부여한 덕목이자, 인간이 하늘과 하나가 되어 하늘에서 자신의 기원을 이해하고 따라서 신성한 본질을 얻을 수 있는 수단이다.[21]

단목사는 공자의 제자는 ''천''이 스승을 현자가 될 길로 인도했다고 말했다. 공자는 ''천''이 자신에게 생명을 주었으며, 이를 통해 올바른 덕(''덕'')을 개발하는 데 의심의 여지가 없다고 말한다.[27]

부뚜막 신에게 제사를 지내는 것이 더 나은지, 아니면 가문의 신에게 제사를 지내는 것이 더 나은지 묻는 제자에게 대답하면서, 공자는 신에게 적절하게 기도하기 위해서는 먼저 하늘을 알고 존경해야 한다고 말한다. 그는 종교 의례가 의미 있는 경험을 만들어낸다고 설명하며,[27] 직접 참석하여 희생을 바쳐야 하며, 그렇지 않으면 "제사를 전혀 지내지 않은 것과 같다"고 말한다.

켈리 제임스 클라크는 공자 자신이 ''천''을 "천상의 최고 황제"라고 지칭하는 의인화된 신으로 보았다고 주장했지만, 유교에 대한 대부분의 다른 학자들은 이 견해에 동의하지 않는다.[31]

스테판 포이흐트방의 설명에 따르면, 하늘에서 오는 질서는 세상을 보존하며, 인류는 현실의 각 새로운 구성에서 음과 양의 세력 사이의 "중용"을 찾아 따라야 한다.[21]

유교 윤리 강령은 인본주의적이라고 묘사된다.[4] 사회의 모든 구성원에 의해 실천될 수 있다. 유교 윤리는 한나라 시대에 상속된 전통에서 유교 학자들이 발전시킨 오상으로 포괄되는 덕목을 장려하는 것으로 특징지어진다.[32] 오상은 다음과 같다:[32]

이것들은 고전적인 사덕과 함께하며, 그 중 하나(''의'')는 오상에도 포함된다.

- ''의''(위 참조)

- 충

- 효

- 절제

''인(仁)''은 유교의 덕목으로, 덕이 있는 사람이 이타심을 발휘할 때 느끼는 좋은 감정을 의미한다. 내적으로 ''인''은 "우러러보다" 즉 "더 높은 천상의 원리나 이상을 열망하다"를 의미할 수 있으며, 일반적인 성인이 어린이에 대해 느끼는 보호 본능으로 예시될 수 있다. 이는 하늘이 부여한 인간의 본질로 여겨지며, 동시에 사람이 천 principles의 원칙에 따라 행동하고 그와 하나가 될 수 있는 수단이기도 하다.[21]

안회는 공자의 가장 뛰어난 제자였는데, 스승에게 ''인''의 규칙을 설명해 달라고 요청했고, 공자는 "부적절한 것을 보지 말고, 부적절한 것을 듣지 말고, 부적절한 것을 말하지 말고, 부적절한 것을 행하지 말아야 한다"고 대답했다.[33] 공자는 또한 다음과 같이 ''인''을 정의했다. "자신이 서고자 하면 남도 세워주고, 자신이 넓어지고자 하면 남도 넓혀준다."[34]

''인''의 또 다른 의미는 "자신이 바라지 않는 것을 남에게 하지 않는 것"이다.[35] 공자는 또한 "''인''은 멀리 있지 않다. 그것을 찾는 사람은 이미 그것을 찾았다."라고 말했다. ''인''은 인간과 가깝고 결코 그를 떠나지 않는다.

''리''는 유교와 유교 이후의 중국 철학에서 가장 광범위하게 사용되는 단어이다. ''리''는 '의례' 또는 '이치', 베다 ('올바름', '질서')의 순수한 의미에서 '비율'로 다양하게 번역되는데, 이는 우주 법칙을 언급할 때 사용되지만, 인간의 사회적 행동의 맥락에서 그 실현을 언급할 때는 '관습', '조치', '규칙' 등으로도 번역된다.

슈테판 포이흐트방에 따르면, 의례는 "보이지 않는 것을 보이게 하는 것"으로 간주되어 인간이 자연의 근본적인 질서를 함양할 수 있게 한다. 올바르게 수행된 의례는 사회를 지구적, 천상의(별의) 힘과 일치시켜 하늘, 땅, 인류의 세 영역의 조화를 이룬다. 이 관행은 "중심 잡기"로 정의된다.[21]

''리''는 인류, 인간의 대상, 자연 사이의 모든 상호 작용의 그물을 구현한다. 공자는 학습, 차 마시기, 칭호, 애도, 통치와 같은 다양한 주제를 그의 ''리''에 대한 논의에 포함시킨다. 순자는 "노래와 웃음, 울음과 탄식... 쌀과 기장, 생선과 고기... 의례적인 모자, 수놓은 옷, 무늬가 있는 비단, 또는 단식복과 상복... 넓은 방과 한적한 홀, 부드러운 매트, 소파와 벤치"를 ''리''의 중요한 부분으로 인용한다.

공자는 ''리''의 원칙에 따라 올바른 정부가 운영되기를 꿈꿨다. 일부 유학자들은 모든 인간이 ''리''를 배우고 실천함으로써 완벽을 추구할 수 있다고 제안했다. 전반적으로 유학자들은 정부가 통치할 때 ''리''에 더 많은 강조를 두고 형벌에 훨씬 덜 의존해야 한다고 믿는다.

충()은 공자의 제자 대부분이 속했던 사회 계급과 특히 관련이 깊다. 왜냐하면 야심 있는 젊은 학자가 유능한 관리가 되는 가장 중요한 방법은 군주의 문관으로 들어가는 것이었기 때문이다.

공자 자신은 "힘이 정의를 만든다"고 주장하지 않고, 오히려 윗사람은 그의 도덕적 정직함 때문에 복종해야 한다고 주장했다. 또한 충성은 권위에 대한 맹종을 의미하지 않는다. 이는 윗사람에게서도 상호주의가 요구되기 때문이다. 공자는 "군주는 예법에 따라 신하를 등용해야 하고, 신하는 성실(충성)로 군주를 섬겨야 한다"라고 말했다.[36]

마찬가지로 맹자도 "군주가 신하를 손과 발처럼 여기면 신하는 군주를 배와 심장처럼 여기고, 개와 말처럼 여기면 다른 사람으로 여기며, 땅이나 풀처럼 여기면 강도와 적으로 여긴다"라고 말했다.[37] 또한 맹자는 만약 군주가 무능하면 교체해야 한다고 지적했다. 군주가 악하면 백성은 그를 전복할 권리가 있다.[38] 훌륭한 유교 신자는 또한 필요할 때 윗사람에게 간언해야 한다.[39] 동시에, 적절한 유교 군주는 신하의 조언을 받아들여야 하는데, 이는 그가 세상을 더 잘 다스리는 데 도움이 될 것이다.

그러나 후대에는 통치자에 대한 피지배자의 의무에 더 많은 강조가 주어졌고, 통치자의 피지배자에 대한 의무는 덜 강조되었다. 효도와 마찬가지로 충성은 중국의 독재 정권에 의해 종종 훼손되었다. 그럼에도 불구하고, 여러 시대에 걸쳐 많은 유교 신자들이 불의한 윗사람과 군주에 맞서 싸웠다. 이들 유교 신자들 중 많은 수가 그들의 신념과 행동 때문에 고통을 겪었고 때로는 죽기도 했다.[40] 왕양명과 같은 명-청 시대의 저명한 유교 신자들은 권위에 대한 맹종에 대한 균형추로서 개성과 독립적인 사고를 장려했다.[41]

기원전 6세기 무렵, ''천''(天)의 권위와 이를 지상에 나타내는 상징(도시 건축, 사원, 제단, 제례 용기, 그리고 주(周)나라의 의례 체계)은 "분산"되었고, 주(周)나라 국가의 여러 세력가들이 경제적, 정치적, 군사적 야망을 정당화하기 위해 이를 주장했다. 신과의 소통은 더 이상 주 왕실의 독점적 특권이 아니었으며, ''천''의 권위에 접근하기 위해 필요한 정교한 의식과 오래된 의례와 새로운 의례를 감당할 수 있는 사람이면 누구든지 이를 얻을 수 있게 되었다.[26]

쇠퇴하는 주나라 의례 체계 외에도, 전통, 즉 공식 체제 밖의 전통이 ''천''의 뜻에 접근하려는 시도로 발전했다. 서주(西周) 붕괴 이후 중앙 정치 권력이 무너지면서, 사람들은 더 이상 하늘과 소통하는 효과적인 방법으로 여겨지지 않는 공식 전통에 대한 믿음을 잃었다. 의 전통과 ''역경(易經)''이 번성했다.[26] 이러한 정통성에 대한 도전에 직면한 중국 사상가들은 각자 세계의 과정을 이해하기 위한 자체적인 철학적 렌즈를 제시하며 "백가쟁명(百家爭鳴)" 시대로 갈라졌다.

공자(孔子, 기원전 551–479년)는 이 정치적 재편성과 정신적 질문의 시기에 등장했다. 그는 상–주(商–周) 전통을 교육받았으며, 그는 자기 수양과 인간의 행위를 중심으로 하고,[49] 다른 사람들이 스스로를 세우는 데 도움을 주는 자립적인 개인의 교육적 힘을 부여하는 데 기여했다.[49] 주(周)나라의 통치가 붕괴되면서 전통적인 가치가 버려졌고, 이는 도덕적 쇠퇴기로 인식되었다. 공자는 연민과 전통의 가치를 사회에 강화하여 고대 사회의 잃어버린 완벽한 도덕 질서를 재건하려는 의도를 보았다. 당시의 문화, 반대하는 학자, 종교 권위에 환멸을 느낀 그는 전통적인 주(周)나라 종교에 대한 윤리적 해석을 발전시키기 시작했다.[49] 그의 견해에 따르면, ''천''(天)의 힘은 널리 퍼져 있으며, 인(仁)과 의(義), 예(禮), 이타심에 의해 움직이는 진실한 마음에 긍정적으로 반응한다. 공자는 이러한 자질을 사회 정치적 조화를 회복하는 데 필요한 기반으로 여겼다. 많은 동시대인들과 마찬가지로 공자는 의례적 행위를 ''천''(天)에 접근하는 효과적인 방법으로 보았지만, 그는 중요한 핵심은 의례 행위에 참여하기 전에 참여자들이 들어가는 경건한 내면 상태라고 생각했다.[49] 공자는 고전(古典)을 하(夏)-상(商)-주(周) 왕조에서 물려받아 수정하고 재편찬했으며, ''춘추(春秋)''를 저술했다고 한다.[49]

유교는 오상 (인·의·예·지·신)이라는 덕성을 확충하여 오륜 (부자·군신·부부·장유·붕우) 관계를 유지하는 것을 가르친다.

;인

: 사람을 배려하는 것. 백천정(白川静)의 《공자전》에 따르면 "사냥복 차림도 늠름한 젊은이의 듬직함을 이르는 말". 《설문해자》는 "친"과 통한다고 말하고 있다.

: 《논어》 안에서 다양한 설명이 이루어지고 있다. 공자는 인을 최고의 덕목으로 삼았다.

;의

: 이욕에 얽매이지 않고, 해야 할 일을 하는 것.

;예

: 인을 구체적인 행동으로 나타낸 것. 원래는 종교 의례에서의 금기나 전통적인 습관·제도를 의미했다. 이후, 인간의 상하 관계에서 지켜야 할 것을 의미하게 되었다.

;지

: 단지 학문에 힘쓸 뿐만 아니라 도덕적 인식 판단력이라고도 한다[109]。지는 《논어》에서 지(知)로 표기되어 총명, 명철 등의 의미가 있다[110]。

;신

: 언명을 어기지 않는 것, 진실을 말하는 것, 약속을 지키는 것, 성실한 것.

이 외에도, 충의, 효, 제(悌)라는 가르침도 있다[111]。

공자(孔子)가 말하길, "시(詩)로 흥기하고, 예(禮)로 서고, 악(樂)으로 완성된다." 공자(孔子)가 말하길, "예(禮)가 아니면 보지 말고, 예(禮)가 아니면 듣지 말고, 예(禮)가 아니면 말하지 말고, 예(禮)가 아니면 움직이지 말라." 《주례(周禮)》는 오례(五禮)로, 즉 길례(吉禮), 흉례(凶禮), 빈례(賓禮), 군례(軍禮), 가례(嘉禮)이다. 길례(吉禮)를 통해 국가의 천신(天神), 조령(祖靈), 지신(地神)을 제사하고, 흉례(凶禮)를 통해 국가의 고난을 슬퍼하고 구제한다. 빈례(賓禮)를 통해 주(周) 왕실과 타국 혹은 국가 간의 우호 친선을 도모하고, 군례(軍禮)를 통해 국가 간의 협조를 이끌어내며, 가례(嘉禮)를 통해 만민이 서로 화합하게 한다.[112] 오례(五禮) 중 특히 길례(祭祀, 제사), 흉례(喪葬, 상장), 가례(冠婚, 관혼) 등을 중심으로 하여 은(殷)·주(周)의 신앙과 고래의 습속을 다룬다.

| 주례(周禮) | 해설 | 명계 |

|---|---|---|

| 길례(吉禮) | 천지귀신(天地鬼神)에 대한 제사(방국의 귀신을 섬김) | 교사(郊祀), 대우(大雩), 조일(朝日), 석월(夕月), 불계(祓禊) |

| 흉례(凶禮) | 장례·재해 구제(방국의 근심을 슬퍼함) | 기석례(既夕禮), 사우례(士虞禮) |

| 빈례(賓禮) | 외교(방국과 친밀하게 지냄) | 사상견례(士相見禮), 연례(燕禮), 공식대부례(公食大夫禮), 근례(覲禮) |

| 군례(軍禮) | 출진·개선(방국을 함께 함) | 대사(大射), 대나(大儺) |

| 가례(嘉禮) | 관혼·향연·축하(만민과 친밀하게 지냄) | 음식이례(飲食之禮), 혼관지례(婚冠之禮), 빈사지례(賓射之禮), 향연지례(饗燕之禮), 진번지례(脤膰之禮), 하경지례(賀慶之禮) |

『논어』에 "안연이 나라를 다스리는 방법에 대해 묻자, 자왈, 하(夏)나라의 역법을 따르고, 은(殷)나라의 거(輅)를 타고, 주(周)나라의 면(冕)을 입어라, ~ (안연이 나라를 다스리는 방법에 대해 묻자, 공자는 하(夏)나라의 역법을 쓰고, 은(殷)나라의 거(輅)라고 불리는 수레를 타며, 주(周)나라의 면(冕)이라는 의상을 입으라, ~)"라는 기록이 있다.[113] 공자는 주(周)나라의 면(祭禮用의 옷)을 모범으로 삼았다. 또한 같은 논어의 태백편에는 평상복을 검소하게 하는 대신 제례용 의복(불면)을 호화롭게 한 우왕을 칭찬하고 있다.[114] 역경에는 "황제 요순이 의상을 드리워 천하를 다스린 것은, 대개 건곤에서 취했다(황제와 요와 순이 천하를 다스릴 때, 그 의상의 디자인을 천지의 색에 따랐다)"[115]라고 적혀 있다. 건(乾)은 하늘, 곤(坤)은 땅을 의미하므로, 건곤은 천지를 의미한다. 그렇다면 천지는 무슨 색일까? 『주역』 곤괘에 "하늘은 검고, 땅은 노랗다"라고 적혀 있다. 즉, 하늘의 색은 검붉고, 땅의 색은 노란색으로 여겨졌다. 따라서 제례용 의상인 면복(곤의)의 의(상의)는 검붉고, 상(하의)은 노란색이었다. 또한, 『서경』에는 우황의 의복에 대해서도 쓰여 있다. 해, 달, 별, 산, 용, 화충, 종이, 조, 화, 분미, 보, 불의 12가지이다. 그것이 『여복제(수레를 탈 때 입는 옷)』의 시작이다.

명나라 중기에 왕수인(號는 양명)은 주희가 리를 궁구하기 위해 내세운 방법 중 하나인 『대학』의 「격물치지」에 대해 새로운 해석을 제시했다. 주희는 「격물」을 「사물에 격(이르)는 것」으로, 사물에 존재하는 리를 하나하나 체득해 가는 것으로 본 반면, 왕수인은 이를 「사물을 격(바르게)하는 것」으로, 육구연의 심즉리설을 인용하여, 리는 사사물물이라는 마음에 외재적으로 존재하는 것이 아니라, 사사물물에 대하고 있는 마음속의 발동에 존재한다고 했다. 「치지」에 대해서는 『맹자』에 있는 「양지」를 선천적인 도덕지라고 보고, 그 양지를 가려짐 없이 발휘하는 「치양지」(양지를 지극히 함)라고 했다. 여기서는 앎과 실천의 동시성이 강조되었고, 지행 동일(지행합일)이 제창되었다.

이 시대에 주희의 이기이원론에 반론이 제기되기 시작했고, 기의 위치가 높아졌으며, 리를 기의 운행의 조리로 보는 주장이 나왔다. 도학적인 틀에 준거하면서 이 설을 주장한 대표적인 인물로 라흠순이 있다. 왕수인 등은 생생한 기에 의해 구성되는 세계를 우리 마음속에 포괄시키고, 세계와 자기는 동일한 기에 의해 감응한다는 「만물일체의 인」을 주장했다. 더욱이 이러한 기일원론을 철저하게 한 것은 왕정상이다. 그는 「원기」를 근원적인 실재로 보고 주희의 이설을 비판하며, 「원기 위에 물(物)도 없고, 도(道)도 없고, 리(理)도 없다」라고 하여 기의 우위성을 주장했고, 인성론에서는 사람의 성(性)은 기이지 리가 아니며, 선과 악을 함께 갖추고 있다고 했다.

리에 대한 기의 우위성이 높아짐에 따라, 기에 의해 형상화된다고 여겨지는 일상적인 마음의 움직임(정)이나 인간의 욕망(인욕)이 긍정되게 되었다. 왕수인도 만년에 마음의 본체를 무선무악으로 보는 설을 주장하고 있다. 제자인 왕기는 이것을 발전시켜 마음·의지·앎·사물 모두 무선무악이라고 하는 사무설을 주장했지만, 동문인 전덕홍은 의지·앎·사물에 대해서는 「선을 행하고 악을 제거한다」는 자기 수양이 필요하다고 주장하는 사유설을 주장하며 이에 반대했다. 이후, 무선무악에서는 왕근의 태주학파 (왕학 좌파)에서 정과 인욕을 긍정하는 움직임이 현저해졌고, 명나라 말기의 이지 (이탁오)에 이르러서는 「의복을 입고 밥을 먹는 것이 곧 인륜의 물(理)이다」라고 인욕이 완전히 긍정되었다. 더욱이 이지는 인습적인 가치관 전부를 부인하고, 왕수인의 양지설을 수정하여 「동심」설(기성 도덕에 어지럽혀지기 전의 순수한 마음)을 제창함으로써 공자나 육경 『논어』 『맹자』조차 부정하기에 이르렀다.

3. 1. 능동적 변화

유교는 춘추시대 말부터 전국시대에 걸쳐 나타난 제자백가(諸子百家) 중 하나였으나, 한나라(漢)의 통치 이념으로 채택되면서 중국 정치사상의 중심이 되었다. 이후 2천 년 동안 유교는 중국 왕조 체제를 뒷받침하는 주요 사상으로 자리 잡았다. 유교는 각 시대의 정치 상황과 다른 사상과의 관계에 따라 변화하며 발전했다.[147]"유(儒)"라는 명칭의 기원은 묵가(墨家)나 법가(法家)와 같은 다른 학파들이 유교 학파의 특징을 가리켜 붙인 것으로 보인다.

유교는 귀족 지배 시기에는 귀족적인 모습을 보였으나, 후대로 갈수록 민중적으로 변화했다. 일본 유교에는 귀족적 잔재가 많이 남아있다. 한족은 유교 사상을 바탕으로 귀족 세력을 제거하려 했고, 그 결과 한족 귀족들은 한민족이나 야마토 민족의 귀족들과 달리 이른 시기에 사라졌다. 한국과 일본은 귀족 세력이 유지되었기 때문에 유교에서도 귀족의 영향력이 강했다. 한국의 경우 삼국시대와 고려 시대에는 귀족 세력이 강했으며,[148] 조선 초기나 사림 집권 전까지는 귀족 출신들이 특권을 누리기도 했다. 사림 세력이 강화되면서 중국화가 진행되었고, 중인 취급을 받는 옛 귀족들이 많아졌으며, 이들은 일제강점기에 다시 귀족 출신이라는 점을 이용해 재기하기도 했다.

유교의 핵심 사상은 '''수기치인'''(修己治人)으로, 자기 수양과 이상적인 정치를 추구하는 학문이다. 그러나 하버드 중국사에 따르면 유교는 내부 통합에는 도움이 되었지만 외부 위협에는 효과적이지 못했다. 유학자들은 스스로 지배층이 될 힘이 없었고, 유교적 성향이 강했던 한, 송, 명 왕조는 적들에게 지나치게 많은 혜택을 베풀어 정복당하는 원인이 되기도 했다. 반면 귀족들은 유학자들보다 실리를 추구하여 중국에 더 나은 번영을 가져왔을 수도 있다.

'''수기'''(修己)는 개인의 선천적인 도덕성을 신뢰하고 발전시키는 것을 의미한다. 맹자(孟子)의 성선설(性善說)이 이를 잘 나타낸다. 유교에서는 도덕성 완성을 목표로 하는 사람을 군자로 존중하고, 그렇지 않은 사람을 소인으로 배척했다.

유교는 덕(德)의 양성을 위해 배움과 앎을 중시하며, 학습 대상은 《시경(詩經)》, 《서경(書經)》 등의 고전이다. 고전을 통해 옛 성현들의 정신을 배우고, 전통을 지키면서 새로운 의미를 더하려 한다.

이러한 태도는 천(天)이나 귀신(鬼神)에 대한 태도에도 나타난다. 인간의 도덕성을 중시하면서도, 인력을 초월한 천(天)의 위력이나 귀신(鬼神)의 재앙을 완전히 무시하지 않는다. 천(天)은 운명을 지배하고, 귀신은 멀리해야 하는 존재로 여긴다.

유교는 개인과 ''천''("하늘")의 통일성을 추구하며, 인류와 하늘의 관계에 초점을 맞춘다.[21] 하늘의 원리 또는 도(道) (''천 리'' 또는 ''천 도'')는 세상의 질서이자 신성한 권위의 근원이다.[21] ''천 리'' 또는 ''천 도''는 일원론적이며, 단일하고 불가분하다는 것을 의미한다. 개인은 그러한 질서를 숙고함으로써 자신의 인간성을 깨닫고 하늘과 하나가 될 수 있다.[21] 이러한 자아의 변형은 가족과 사회로 확장되어 조화로운 공동체를 만들 수 있다.[21]

학자 스테판 포이흐트방에 따르면, 유교를 포함한 많은 중국 민간 종교가 공유하는 중국 우주론에서 "우주는 물질적 에너지의 원초적 혼돈"(''혼돈'' 및 ''기'')으로부터 스스로 창조되며, 이는 음양의 상호 작용을 통해 조직된다. 창조는 지속적인 질서 정연함이며, ''ex nihilo'' 창조가 아니다. 유교는 세상의 모든 새로운 구성에서 음과 양 사이의 "중도"를 찾는 데 관심이 있다."

유교는 영적 수양의 내적 및 외적 양극성, 즉 자기 수양과 세계 구원을 화해시켜 "내성외왕(內聖外王)"이라는 이상으로 종합한다.[21] "인간성" 또는 인간 존재의 본질로 번역되는 ''인''은 자비로운 마음의 특징이다. 그것은 하늘이 부여한 덕목이자, 인간이 하늘과 하나가 되어 하늘에서 자신의 기원을 이해하고 따라서 신성한 본질을 얻을 수 있는 수단이다. 大同书|대동서중국어에서는 "만물과 한 몸을 이루는 것"과 "자신과 타인이 분리되지 않을 때... 연민이 일어난다"로 정의된다.[21]

"하늘의 주님"과 "옥황상제"는 유교 최고신에 대한 용어였으며, 이는 의인화된 ''천''이었다.[22] 그리고 그것에 대한 일부 개념은 두 이름을 동의어로 생각했다.

단목사, 공자의 제자는 ''천''이 스승을 현자가 될 길로 인도했다고 말했다(9.6). 7.23에서 공자는 ''천''이 자신에게 생명을 주었으며, 이를 통해 올바른 덕(''덕'')을 개발하는 데 의심의 여지가 없다고 말한다. 8.19에서 그는 현자의 삶은 ''천''과 얽혀 있다고 말한다.[27]

자연에 생명을 불어넣는 개인적인 신들(''신'', ''천''에서 발산되어 재현되는 에너지)과 관련하여, ''논어''에서 공자는 사람들이 그들을 숭배하는 것(敬|경|jìng중국어)이 적절하다(''의'')고 말한다.[27] 단, 올바른 의례(''예'')를 통해서만, 지위와 분별력을 존중하는 것을 의미한다.[27] 공자 자신은 의례와 제사의 대가였다.[27]

부뚜막 신에게 제사를 지내는 것이 더 나은지, 아니면 가문의 신에게 제사를 지내는 것이 더 나은지 묻는 제자에게 대답하면서(속담), 3.13에서 공자는 신에게 적절하게 기도하기 위해서는 먼저 하늘을 알고 존경해야 한다고 말한다. 3.12에서 그는 종교 의례가 의미 있는 경험을 만들어낸다고 설명하며,[27] 직접 참석하여 희생을 바쳐야 하며, 그렇지 않으면 "제사를 전혀 지내지 않은 것과 같다"고 말한다. 신에게 드리는 의례와 제사는 윤리적인 중요성을 지닌다. 이러한 행위에 참여하는 것이 자아를 극복하게 하므로 좋은 삶을 만들어낸다.[27] 논어 10.11은 공자가 항상 음식을 조금 떼어 제사 그릇에 그의 조상에게 바쳤다고 전한다.[27]

일부 유교 운동은 공자를 숭배하지만,[28] 최고 존재나 ''천'' 또는 ''도''의 힘에 접근하는 어떤 존재로 숭배하지 않으며, 중국 민간 신앙의 신을 숭배하지 않는다. 이러한 운동은 주류 유교의 일부는 아니지만, 중국 민간 신앙과 유교 사이의 경계는 모호할 수 있다.

묵가와 같은 다른 운동은 나중에 도교에 흡수되었으며, 보다 유신론적인 천에 대한 생각을 발전시켰다.[29] 포이흐트방은 유교와 도교의 차이점이 주로 전자는 인간 사회에서 하늘의 별의 질서를 실현하는 데 초점을 맞추는 반면, 후자는 자연에서 자발적으로 발생하는 도를 관조하는 데 초점을 맞추는 데 있다고 설명한다.[27] 그러나 유교는 자연의 많은 측면을 숭배하며[9] 다양한 ''도''를 존중하며,[30] 공자가 주요 ''도''로 본 "천의 [길]"을 존중한다.[49]

천의 길에는 "전통 문화 형태에 대한 평생의 진실한 헌신"과 ''무위'', "개인의 성향과 신성한 길 사이의 자발적인 조화의 상태"가 포함된다.[49]

켈리 제임스 클라크는 공자 자신이 ''천''을 클라크가 가설적으로 "천상의 최고 황제"라고 지칭하는 의인화된 신으로 보았다고 주장했지만, 유교에 대한 대부분의 다른 학자들은 이 견해에 동의하지 않는다.[31]

스테판 포이흐트방의 설명에 따르면, 하늘에서 오는 질서는 세상을 보존하며, 인류는 현실의 각 새로운 구성에서 음과 양의 세력 사이의 "중용"을 찾아 따라야 한다. 사회적 조화 또는 도덕성은 가부장제로 규정되며, 이는 사당에서 남성 혈통의 조상과 신격화된 선조에 대한 숭배로 표현된다.[27]

유교 윤리 강령은 인본주의적이라고 묘사된다.[4] 그것들은 사회의 모든 구성원에 의해 실천될 수 있다. 유교 윤리는 한나라 시대에 상속된 전통에서 유교 학자들이 발전시킨 오상으로 포괄되는 덕목을 장려하는 것으로 특징지어진다.[32] 오상은 다음과 같다:[32]

이것들은 고전적인 사덕과 함께하며, 그 중 하나(''의'')는 오상에도 포함된다.

- ''의''(위 참조)

- 충 (忠|충|zhōng중국어)

- 효 (孝|효|xiào중국어)

- 節|절|jié중국어

诚|성|chéng중국어, 勇|용|yǒng중국어, 廉|염|lián중국어, 恕|서|shù중국어, 耻|치|chǐ중국어, 温|온|wēn중국어, 良|양|liáng중국어, 恭|공|gōng중국어, 俭|검|jiǎn중국어, 그리고 让|양|ràng중국어과 같은 다른 많은 전통적인 유교적 가치관들이 있다.

''인(仁)''은 유교의 덕목으로, 덕이 있는 사람이 이타심을 발휘할 때 느끼는 좋은 감정을 의미한다. 내적으로 ''인''은 "우러러보다" 즉 "더 높은 천상의 원리나 이상을 열망하다"를 의미할 수 있으며, 일반적인 성인이 어린이에 대해 느끼는 보호 본능으로 예시될 수 있다. 이는 하늘이 부여한 인간의 본질로 여겨지며, 동시에 사람이 천 principles의 원칙에 따라 행동하고 그와 하나가 될 수 있는 수단이기도 하다.[21]

안회는 공자의 가장 뛰어난 제자였는데, 스승에게 ''인''의 규칙을 설명해 달라고 요청했고, 공자는 "부적절한 것을 보지 말고, 부적절한 것을 듣지 말고, 부적절한 것을 말하지 말고, 부적절한 것을 행하지 말아야 한다"고 대답했다.[33] 공자는 또한 다음과 같이 ''인''을 정의했다. "자신이 서고자 하면 남도 세워주고, 자신이 넓어지고자 하면 남도 넓혀준다."[34]

''인''의 또 다른 의미는 "자신이 바라지 않는 것을 남에게 하지 않는 것"이다.[35] 공자는 또한 "''인''은 멀리 있지 않다. 그것을 찾는 사람은 이미 그것을 찾았다."라고 말했다. ''인''은 인간과 가깝고 결코 그를 떠나지 않는다.

''리''(禮|예|lǐ중국어)는 유교와 유교 이후의 중국 철학에서 가장 광범위하게 사용되는 단어이다. ''리''는 '의례' 또는 '이치', 베다 ('올바름', '질서')의 순수한 의미에서 '비율'로 다양하게 번역되는데, 이는 우주 법칙을 언급할 때 사용되지만, 인간의 사회적 행동의 맥락에서 그 실현을 언급할 때는 '관습', '조치', '규칙' 등으로도 번역된다. ''리''는 또한 인류와 신 사이의 관계를 설정하는 종교 의례를 의미한다.

슈테판 포이흐트방에 따르면, 의례는 "보이지 않는 것을 보이게 하는 것"으로 간주되어 인간이 자연의 근본적인 질서를 함양할 수 있게 한다. 올바르게 수행된 의례는 사회를 지구적, 천상의(별의) 힘과 일치시켜 하늘, 땅, 인류의 세 영역의 조화를 이룬다. 이 관행은 "중심 잡기"(央|앙|yāng중국어 또는 中|중|zhōng중국어)로 정의된다. 창조된 모든 것 중에서 인간은 자연의 힘을 함양하고 중심을 잡는 능력이 있기 때문에 스스로가 "중심"에 있다.[27]

''리''는 인류, 인간의 대상, 자연 사이의 모든 상호 작용의 그물을 구현한다. 공자는 학습, 차 마시기, 칭호, 애도, 통치와 같은 다양한 주제를 그의 ''리''에 대한 논의에 포함시킨다. 순자는 "노래와 웃음, 울음과 탄식... 쌀과 기장, 생선과 고기... 의례적인 모자, 수놓은 옷, 무늬가 있는 비단, 또는 단식복과 상복... 넓은 방과 한적한 홀, 부드러운 매트, 소파와 벤치"를 ''리''의 중요한 부분으로 인용한다.

공자는 ''리''의 원칙에 따라 올바른 정부가 운영되기를 꿈꿨다. 일부 유학자들은 모든 인간이 ''리''를 배우고 실천함으로써 완벽을 추구할 수 있다고 제안했다. 전반적으로 유학자들은 정부가 통치할 때 ''리''에 더 많은 강조를 두고 형벌에 훨씬 덜 의존해야 한다고 믿는다.

충(忠, 忠|충|zhōng중국어)은 공자의 제자 대부분이 속했던 사회 계급과 특히 관련이 깊다. 왜냐하면 야심 있는 젊은 학자가 유능한 관리가 되는 가장 중요한 방법은 군주의 문관으로 들어가는 것이었기 때문이다.

공자 자신은 "힘이 정의를 만든다"고 주장하지 않고, 오히려 윗사람은 그의 도덕적 정직함 때문에 복종해야 한다고 주장했다. 또한 충성은 권위에 대한 맹종을 의미하지 않는다. 이는 윗사람에게서도 상호주의가 요구되기 때문이다. 공자는 "군주는 예법에 따라 신하를 등용해야 하고, 신하는 성실(충성)로 군주를 섬겨야 한다"라고 말했다.[36]

마찬가지로 맹자도 "군주가 신하를 손과 발처럼 여기면 신하는 군주를 배와 심장처럼 여기고, 개와 말처럼 여기면 다른 사람으로 여기며, 땅이나 풀처럼 여기면 강도와 적으로 여긴다"라고 말했다.[37] 또한 맹자는 만약 군주가 무능하면 교체해야 한다고 지적했다. 군주가 악하면 백성은 그를 전복할 권리가 있다.[38] 훌륭한 유교 신자는 또한 필요할 때 윗사람에게 간언해야 한다.[39] 동시에, 적절한 유교 군주는 신하의 조언을 받아들여야 하는데, 이는 그가 세상을 더 잘 다스리는 데 도움이 될 것이다.

그러나 후대에는 통치자에 대한 피지배자의 의무에 더 많은 강조가 주어졌고, 통치자의 피지배자에 대한 의무는 덜 강조되었다. 효도와 마찬가지로 충성은 중국의 독재 정권에 의해 종종 훼손되었다. 그럼에도 불구하고, 여러 시대에 걸쳐 많은 유교 신자들이 불의한 윗사람과 군주에 맞서 싸웠다. 이들 유교 신자들 중 많은 수가 그들의 신념과 행동 때문에 고통을 겪었고 때로는 죽기도 했다.[40] 왕양명과 같은 명-청 시대의 저명한 유교 신자들은 권위에 대한 맹종에 대한 균형추로서 개성과 독립적인 사고를 장려했다.[41] 유명한 사상가인 황종희 또한 제국 시스템의 독재적 성격을 강력하게 비판하고 제국의 권력을 견제하고자 했다.[42]

많은 유교 신자들은 또한 충성과 효도가 서로 갈등을 일으킬 가능성이 있다는 것을 깨달았다. 이는 특히 명청 교체기와 같은 사회적 혼란의 시기에 해당될 수 있다.[43]

기원전 6세기 무렵, ''천''(天)의 권위와 이를 지상에 나타내는 상징(도시 건축, 사원, 제단, 제례 용기, 그리고 주(周)나라의 의례 체계)은 "분산"되었고, 주(周)나라 국가의 여러 세력가들이 경제적, 정치적, 군사적 야망을 정당화하기 위해 이를 주장했다. 신과의 소통은 더 이상 주 왕실의 독점적 특권이 아니었으며, ''천''의 권위에 접근하기 위해 필요한 정교한 의식과 오래된 의례와 새로운 의례를 감당할 수 있는 사람이면 누구든지 이를 얻을 수 있게 되었다.[27]

쇠퇴하는 주나라 의례 체계 외에도, 野|야|yě중국어 전통, 즉 공식 체제 밖의 전통이 ''천''의 뜻에 접근하려는 시도로 발전했다. 서주(西周) 붕괴 이후 중앙 정치 권력이 무너지면서, 사람들은 더 이상 하늘과 소통하는 효과적인 방법으로 여겨지지 않는 공식 전통에 대한 믿음을 잃었다. 九野|구야|jiǔyě중국어의 전통과 ''역경(易經)''이 번성했다.[27] 이러한 정통성에 대한 도전에 직면한 중국 사상가들은 각자 세계의 과정을 이해하기 위한 자체적인 철학적 렌즈를 제시하며 "백가쟁명(百家爭鳴)" 시대로 갈라졌다.

공자(孔子, 기원전 551–479년)는 이 정치적 재편성과 정신적 질문의 시기에 등장했다. 그는 상–주(商–周) 전통을 교육받았으며, 그는 자기 수양과 인간의 행위를 중심으로 하고,[49] 다른 사람들이 스스로를 세우는 데 도움을 주는 자립적인 개인의 교육적 힘을 부여하는 데 기여했다(愛人|애인|àirén중국어).[49] 주(周)나라의 통치가 붕괴되면서 전통적인 가치가 버려졌고, 이는 도덕적 쇠퇴기로 인식되었다. 공자는 연민과 전통의 가치를 사회에 강화하여 고대 사회의 잃어버린 완벽한 도덕 질서를 재건하려는 의도를 보았다. 당시의 문화, 반대하는 학자, 종교 권위에 환멸을 느낀 그는 전통적인 주(周)나라 종교에 대한 윤리적 해석을 발전시키기 시작했다.[49] 그의 견해에 따르면, ''천''(天)의 힘은 널리 퍼져 있으며, 인(仁)과 의(義), 예(禮), 이타심에 의해 움직이는 진실한 마음에 긍정적으로 반응한다. 공자는 이러한 자질을 사회 정치적 조화를 회복하는 데 필요한 기반으로 여겼다. 많은 동시대인들과 마찬가지로 공자는 의례적 행위를 ''천''(天)에 접근하는 효과적인 방법으로 보았지만, 그는 중요한 핵심은 의례 행위에 참여하기 전에 참여자들이 들어가는 경건한 내면 상태라고 생각했다.[49] 공자는 고전(古典)을 하(夏)-상(商)-주(周) 왕조에서 물려받아 수정하고 재편찬했으며, ''춘추(春秋)''를 저술했다고 한다.[49]

4. 유교의 경전

전통적으로 공자는 유교의 기본 텍스트인 오경의 저자 또는 편집자로 여겨졌다. 이 책들은 약 500년 후에 황실 사서 유흠에 의해 현재의 형태로 편집되었다.[17] 학자 야오 신중은 유교 경전이 공자의 손에서 형성되었다고 믿을 만한 충분한 이유가 있지만, "경전의 초기 버전에 대해서는 어떤 것도 확신할 수 없다"고 말한다. 시경과 유사한 여섯 번째 경전은 악경이었는데, 한나라 시대에 소실되었다. 음악은 의례를 수행하는 데 집중력을 유도하는 귀중한 도구를 제공했으며,[18] 사회를 조화시키는 내부적(음악) 및 외부적(의례) 열쇠였다.[19] 야오는 대부분의 현대 학자들이 공자와 그의 추종자들이 경전 체계를 만들 의도는 없었지만 그럼에도 불구하고 "그 형성에 기여했다"는 "실용적인" 견해를 가지고 있다고 제안한다.

학자 투웨이밍은 이 경전들이 유교의 발전을 뒷받침하는 "다섯 가지 비전"을 구현한다고 설명한다.

- ''주역''(''역경'' 또는 ''변화의 책'')은 일반적으로 경전 중 가장 오래된 것으로 여겨지며, 점술과 수리학적 기술, 윤리적 통찰력을 결합한 형이상학적 비전을 보여준다. 변화의 철학은 우주를 음과 양이라는 두 에너지의 상호 작용으로 보며, 우주는 항상 유기적 통일성과 역동성을 보여준다.

- ''시경'' 또는 ''시가집''은 중국 시가와 노래의 가장 오래된 선집으로, 가장 초기의 층위는 주나라 정복 이전의 것이다. 이는 시와 음악이 보편적인 인간 감정과 상호 반응성을 전달한다는 믿음에서 시적 비전을 보여준다.

- ''서경'' 또는 ''상서''는 고대 주요 인물들의 연설과 사건 기록을 편집한 것으로, 정치적 비전을 구현하고 인간적인 정부의 윤리적 기초 측면에서 왕도 정치에 대해 다룬다. 이 문서는 책임과 신뢰를 바탕으로 정치 문화를 확립한 신화적인 성군 요, 순, 우의 현명함, 효도, 그리고 직업 윤리를 보여준다. 그들의 덕은 처벌이나 강압에 의존하지 않는 사회적 조화의 약속을 형성했다.

- ''예기''는 주나라의 사회 형태, 행정 및 의례적 의식을 묘사한다. 이 사회적 비전은 사회를 계약 관계에 기반한 적대적 시스템이 아닌 문화적 정체성과 의례적 관행으로 묶인 혈연 집단의 네트워크로 정의하여, 서로에게 사회적으로 책임이 있고 적절한 옛 형태의 전승에 책임이 있도록 했다. 4가지 직업은 협력적이다(농부, 학자, 장인, 상인).

- ''춘추''는 공자의 고향인 노나라의 관점에서 그 이름을 딴 춘추 시대 (기원전 771–481년)의 연대기를 기록한다. 이 사건들은 공동체적 자기 정체성을 위한 집단 기억의 중요성을 강조하며, 옛것을 되살리는 것이 새로운 것을 얻는 최선의 방법이다.[20]

유교의 경전은 『주역』·『서경』·『시경』·『예기』·『악경』·『춘추』의 육예(육경)이다. 춘추 시대에 이르러, 『시경』·『서경』·『춘추』의 삼경 위에, 『예기』·『악경』의 이경이 더해져 오경이 되었다고 한다. 『시경』·『서경』·『예기』·『악경』의 사교에 대해서는 "춘추를 가르침에는 예악으로써 하고, 겨울과 여름에는 시서로써 가르친다"라고 『예기·왕제』에 기록되어 있으며, "왕제에 이르기를, 악정(樂正)은 사술(四術)을 숭상하고 사교(四教)를 세운다. 선왕의 『시경』·『서경』·『예기』·『악경』에 순응하여 선비를 만든다"는 기술이 있다.

공자는 노담에게 다음과 같이 말했다고 전해진다. 공자는 시서예악의 사교로 제자를 가르쳤지만, 삼천 명의 제자 중에서 육예에 통달한 사람은 72명뿐이었다.[107]

한의 무제 때, 현량문학의 선비로 뽑힌 동중서는 유학을 정통 학문으로 하여 오경박사를 설치할 것을 건의했다. 영제 때, 여러 유학자를 모아 오경의 문자를 교정하여, 태학의 문 밖에 석경을 세웠다. 이때 만들어진 희평석경은 183년 (광화 6년)에 완성되어, 『주역』, 『의례』, 『상서』, 『춘추』, 『공양전』, 『노시』, 『논어』의 칠경으로 이루어졌다.

| 경 | 전 | 기 | 주소 |

|---|---|---|---|

| 주역 | 주역정의 | ||

| 상서 | 상서공안전 | 상서정의 | |

| 시경 | 모시 | 모시정의 | |

| 악경 | |||

| 의례 | 예기 | 의례주소, 예기주소 | |

| 주례 | 주례주소 | ||

| 춘추 | 춘추공양전 | 춘추공양전주소 | |

| 춘추좌전 | 춘추좌전주소 | ||

| 춘추곡량전 | 춘추곡량전주소 | ||

| 논어 | 논어주소 | ||

| 효경 | 효경주소 | ||

| 맹자 | 맹자주소 | ||

| 이아 | 이아주소 |

송나라 시대에 주희가 『예기』 중 두 편을 떼어내어 각각 「대학」, 「중용」으로 독립시키고, 「논어」, 「맹자」와 함께 「사서」에 포함시켰다. "학문은 반드시 '대학'을 먼저 하고, 다음으로 '논어', 다음으로 '맹자', 다음으로 '중용'을 배운다." 이를 도통설이라고 한다.

주희는 "『대학』의 내용은 순서와 차례가 있어 이해하기 쉬운 반면, 『논어』는 내용이 충실하지만 체계가 없어 처음 읽기 어렵다. 『맹자』는 사람의 마음을 감격시키고 분발하게 하지만 가르침으로서는 공자를 뛰어넘지 못하며, 『중용』은 읽기 어려우므로 세 책을 먼저 읽은 후에 읽는 것이 좋다."라고 설명했다.

5. 유학자

춘추 시대 말기, 공구(공자, 기원전 551년-기원전 479년)는 노나라에서 태어났다. 당시 주나라는 실력주의가 만연하고 신분제 질서가 해체되고 있었다. 공자는 주나라 초기로의 복고를 이상으로 삼아 신분제 질서 재편과 인(仁)의 도(道)에 입각한 정치를 내세웠다. 공자의 제자들은 공자의 사상을 받들어 공자 교단을 만들었고, 전국 시대에는 '''유가'''가 되어 제자백가의 한 집단을 이루었다. 공자와 제자들의 어록은 『논어』에 정리되었다.

공자의 제자는 3,000명이나 되었으며, 특히 "여섯 가지 예능에 통달한 자"로 70제자가 있었다.[118] 그 중 특히 뛰어난 제자들은 공문십철이라고 불리며, 그 재능에 따라 네 가지 부류로 나뉘었다.

그 외에, 효의 실천으로 알려져 『효경』의 저자로 여겨지는 증삼(증자)이 있으며, 그의 제자 중에는 공자의 손자이며 『중용』의 저자로 여겨지는 자사가 있다.

공자 사후, 유가는 여덟 학파로 나뉘었다. 그 중에서 맹가(맹자)는 성선설을 주장하며 공자가 최고의 덕목으로 여긴 인에 더하여 실천이 가능하다고 여겨지는 덕목 의의 사상을 주장했고, 순황(순자)는 성악설을 주장하며 예치주의를 주장했다. 『시』, 『서』, 『예』, 『악』, 『역』, 『춘추』와 같은 주나라의 서적들을 육경으로 하여 유가의 경전으로 삼았으며, 유가적인 해석학의 입장에서 『예기』나 『역전』, 『춘추좌씨전』, 『춘추공양전』, 『춘추곡량전』과 같은 주석서나 논문집인 전이 정리되었다(완성은 한나라 시대).

한 왕조(북속기) 시대에 유교가 전파되었지만, 이 지역에서 저명한 유학자를 배출하지는 못했다. 10세기에 리 왕조가 성립되면서 유교 제도가 본격적으로 도입되어 정치, 교육, 학술, 문예, 문화 풍속 등에서 영향력이 강해졌다. 그러나 불교나 도교에 비해 절대적인 우위를 차지하지는 못했다. 15세기에 후 레 왕조가 성립되면서 불교와 도교에 대한 유교의 우위가 확립되어 사회 각 계층에 침투했다. 이와 함께 베트남은 동남아시아적인 성격을 점차 잃고, 중국 문화권으로서의 색채를 더하게 되었다.[127] 18세기부터 19세기에 걸쳐 유교의 영향이 가장 강해졌으며, 퐁 칵 쿠언, 레 꾸이 돈, 응오 시 똠, 응우옌 반 쩌우, 뜨득 황제 등의 저명한 유학자를 배출했다.

5. 1. 중국의 유학자

전통적으로 공자는 유교의 기본 텍스트인 오경의 저자 또는 편집자로 여겨졌다. 이 책들은 약 500년 후 황실 사서 유흠에 의해 현재의 형태로 편집되었다.[17] 학자 야오 신중은 유교 경전이 공자의 손에서 형성되었다고 믿을 만한 충분한 이유가 있지만, "경전의 초기 버전에 대해서는 어떤 것도 확신할 수 없다"고 말한다. 시경과 유사한 여섯 번째 경전인 악경은 한나라 시대에 소실되었다. 음악은 의례를 수행하는 데 집중력을 유도하는 귀중한 도구였다.[18] 이것들은 사회를 조화시키는 내부적(음악) 및 외부적(의례) 열쇠였다.[19] 야오는 대부분의 현대 학자들이 공자와 그의 추종자들이 경전 체계를 만들 의도는 없었지만 "그 형성에 기여했다"는 "실용적인" 견해를 가지고 있다고 제안한다.

학자 투웨이밍은 이 경전들이 유교의 발전을 뒷받침하는 "다섯 가지 비전"을 구현한다고 설명한다.

- ''주역''(''역경'' 또는 ''변화의 책'')은 일반적으로 경전 중 가장 오래된 것으로 여겨지며, 점술과 수리학적 기술, 윤리적 통찰력을 결합한 형이상학적 비전을 보여준다. 변화의 철학은 우주를 음과 양이라는 두 에너지의 상호 작용으로 보며, 우주는 항상 유기적 통일성과 역동성을 보여준다.

- ''시경'' 또는 ''시가집''은 중국 시가와 노래의 가장 오래된 선집으로, 가장 초기의 층위는 주나라 정복 이전의 것이다. 이는 시와 음악이 보편적인 인간 감정과 상호 반응성을 전달한다는 믿음에서 시적 비전을 보여준다.

- ''서경'' 또는 ''상서''는 고대 주요 인물들의 연설과 사건 기록을 편집한 것으로, 정치적 비전을 구현하고 인간적인 정부의 윤리적 기초 측면에서 왕도 정치에 대해 다룬다. 이 문서는 책임과 신뢰를 바탕으로 정치 문화를 확립한 신화적인 성군 요, 순, 우의 현명함, 효도, 그리고 직업 윤리를 보여준다. 그들의 덕은 처벌이나 강압에 의존하지 않는 사회적 조화의 약속을 형성했다.

- ''예기''는 주나라의 사회 형태, 행정 및 의례적 의식을 묘사한다. 이 사회적 비전은 사회를 계약 관계에 기반한 적대적 시스템이 아닌 문화적 정체성과 의례적 관행으로 묶인 혈연 집단의 네트워크로 정의하여, 서로에게 사회적으로 책임이 있고 적절한 옛 형태의 전승에 책임이 있도록 했다. 4가지 직업은 협력적이다(농부, 학자, 장인, 상인).

- ''춘추''는 공자의 고향인 노나라의 관점에서 그 이름을 딴 춘추 시대 (기원전 771–481년)의 연대기를 기록한다. 이 사건들은 공동체적 자기 정체성을 위한 집단 기억의 중요성을 강조하며, 옛것을 되살리는 것이 새로운 것을 얻는 최선의 방법이다.[20]

인(仁)안회는 공자의 가장 뛰어난 제자였는데, 스승에게 ''인''의 규칙을 설명해 달라고 요청했고, 공자는 "부적절한 것을 보지 말고, 부적절한 것을 듣지 말고, 부적절한 것을 말하지 말고, 부적절한 것을 행하지 말아야 한다"고 대답했다.[33] 공자는 또한 "자신이 서고자 하면 남도 세워주고, 자신이 넓어지고자 하면 남도 넓혀준다."라고 ''인''을 정의했다.[34] ''인''의 또 다른 의미는 "자신이 바라지 않는 것을 남에게 하지 않는 것"이다.[35] 공자는 또한 "''인''은 멀리 있지 않다. 그것을 찾는 사람은 이미 그것을 찾았다."라고 말했다. ''인''은 인간과 가깝고 결코 그를 떠나지 않는다.

군자(君子)''군자''는 '군주의 아들'이라는 뜻의 중국 철학 용어로, 흔히 "군자" 또는 "덕이 높은 사람"[46]으로 번역되며, 공자는 《논어》에서 이상적인 인간을 묘사하는 데 사용했다. 유교에서 성인 또는 현자는 이상적인 인격자이지만, 그들 중 한 명이 되기는 매우 어렵다. 공자는 모든 개인이 도달할 수 있는 군자, 즉 군자의 모델을 만들었다. 후대에 주희는 군자를 성인 다음으로 정의했다. 군자는 여러 특징을 지니고 있는데, 가난하게 살 수도 있고, 말보다 행동을 많이 하며, 충성스럽고, 순종적이며, 박식하다. 군자는 자신을 수양한다. ''인''은 군자가 되는 데 근본이 된다.[47] 국가의 잠재적 지도자로서 통치자의 아들은 그의 덕을 통해 내면의 평화를 얻으면서 우월한 윤리적, 도덕적 지위를 갖도록 육성된다. 공자에게 군자는 그의 윤리적 가치를 통해 정부와 사회 계층의 기능을 유지했다. 문자 그대로의 의미에도 불구하고 자신을 개선하려는 모든 의로운 사람은 군자가 될 수 있다. ''군자''와 대조적으로 ''소인''은 덕의 가치를 파악하지 못하고 즉각적인 이익만을 추구한다. 소인은 이기적이며, 전체적인 상황에서 자신의 행동이 초래할 결과를 고려하지 않는다. 통치자가 군자가 아닌 소인에 둘러싸일 경우, 그의 통치와 그의 백성은 그들의 좁은 생각 때문에 고통을 겪을 것이다. 이러한 소인의 예로는 하루 종일 감각적이고 감정적인 쾌락에 끊임없이 탐닉하는 사람부터 권력과 명성에만 관심이 있는 정치인까지 다양하다. 그들 중 누구도 다른 사람의 장기적인 이익을 진정으로 목표로 하지 않는다. 군자는 스스로 덕을 행함으로써 그의 신하들을 다스린다. 그의 순수한 덕은 다른 사람들이 그의 모범을 따르도록 이끌 것이라고 생각된다. 궁극적인 목표는 정부가 가족과 매우 유사하게 행동하는 것이며, 군자는 효의 등불이 되는 것이다.

정명(正名)공자는 사회 질서가 현실을 인식하고 이해하고 대처하는 데 실패하는 데서 비롯된다고 믿었다. 따라서 사회 질서는 근본적으로 사물의 적절한 명칭을 부르는 데 실패하는 데서 비롯될 수 있으며, 이에 대한 그의 해결책은 정명이었다. 그는 이 개념에 대한 설명을 제자 중 한 명에게 했다.

>자로가 말했다. "위나라의 신하가 선생님을 기다리고 있습니다. 선생님과 함께 정치를 수행하기 위해서입니다. 무엇을 가장 먼저 해야 할 일이라고 생각하십니까?"

>선생님께서 대답하셨다. "이름을 바로잡는 것이 필요하다."

> "아, 정말이군요!" 자로가 말했다. "너무나 동떨어진 말씀을 하시는군요! 왜 그런 바로잡음이 필요한 겁니까?"

>선생님께서 말씀하셨다. "유야, 너는 얼마나 무식하냐! 군자는 모든 것을 신경 쓸 수 없고, 그 자신 모든 것을 확인하러 갈 수도 없다!

> 이름이 바르지 않으면, 언어가 사물의 진실과 일치하지 않는다.

> 언어가 사물의 진실과 일치하지 않으면, 일이 성공적으로 수행될 수 없다.

> 일이 성공적으로 수행될 수 없으면, 예와 음악이 번성하지 못한다.

> 예와 음악이 번성하지 못하면, 형벌이 제대로 주어지지 않는다.

> 형벌이 제대로 주어지지 않으면, 백성은 손과 발을 어떻게 움직여야 할지 모른다.

>그러므로 군자는 자신이 사용하는 이름이 적절하게 말해져야 하며, 자신이 말하는 것이 적절하게 수행되어야 한다고 생각한다. 군자가 요구하는 것은 그의 말에 틀린 것이 없어야 한다는 것이다."

>(''논어'' XIII, 3, tr. Legge)

''순자'' 22장 "정명"은 고대 성왕들이 실제에 직접적으로 대응하는 명칭을 선택했다고 주장하지만, 후대에는 용어가 혼란스러워지고 새로운 명칭이 만들어져 옳고 그름을 더 이상 구별할 수 없게 되었다. 사회적 조화가 가장 중요하기 때문에, 이름의 적절한 정명 없이는 사회가 근본적으로 붕괴되고 "사업이 완료되지 못할" 것이다.[48]

5. 2. 한국의 유학자

조선은 중국보다 유교 문화가 더 깊이 스며든 유교 문화권이며, 현재에도 조선의 문화 속에 유교의 풍습이 깊이 남아 있다. 은사에 대한 '예'가 깊고, 선생님을 존경하는 등 유교 문화가 좋은 의미로 깊이 스며들어 있다는 의견도 있다. 조선의 통치 계층이었던 양반은 스스로를 유교의 계승자로 여기고, 유교 보급에 깊이 관여했다.

6. 유교와 종교

유교가 종교인지에 대한 논란은 지속되어 왔다.

현대적 의미에서 유교는 윤리학·정치학에 가깝다. 인(仁)을 중심으로 수신, 제가, 치국, 평천하를 목표로 하기 때문이다.

이에 따라 유교는 교주, 교리, 교단, 내세 관념 등이 없거나 희박하여 종교의 요건을 갖추지 못한 통치 이념에 불과하다는 주장이 있다. 또한, 유교가 다른 사상과 종교를 억압하면서 종교적 성격을 띠게 되었다는 주장과 서구적 학문 관점에서 종교적 색채가 강하다는 주장도 있다. 종교가 아니라고 보는 입장에서는 주로 '''유학(儒學)'''이라고 표기한다.

"유교"에 해당하는 직접적인 용어는 중국어에 없다. 가장 가까운 용어는 ''ru''()이다. 현대 중국어에서 이 단어는 '학자', '배운 사람', '세련된 사람'을 의미한다. 고대 중국어에서는 '길들이다', '교육하다' 등의 의미도 있었다.[13] 현대에는 유교의 다양한 측면을 나타내기 위해 다음과 같은 용어들이 사용된다.

- – "''ru'' 사상 학파"

- – "''ru'' 종교 교리"

- – "''ru'' 연구"

- – "공자의 종교 교리"

- – "공자 집안의 사업" (경멸적 표현)

이 중 세 개는 ''ru''를 사용하며, "공자"라는 이름 대신 유교적 인간의 이상에 초점을 맞춘다. 일부 현대 학자들은 "유교"라는 용어 대신 "유가"와 "유가주의자"를 선호한다. 로버트 에노는 "유가주의"가 학파의 원래 중국어 이름에 더 충실하다고 주장한다.[13]

저우유광에 따르면, ''ru''는 원래 의례를 거행하는 무속적 방법을 지칭했으며 공자 시대 이전부터 존재했다. 공자는 이러한 가르침을 전파하여 문명을 가져다주는 헌신을 의미하게 했다. 유교는 공자의 제자들에 의해 시작되어 맹자에 의해 발전되었고, 이후 세대에 의해 계승되면서 끊임없이 변화했지만, 인과 의의 원칙은 핵심으로 유지되었다.

서양에서는 물 부수가 유교의 상징으로 사용되기도 하지만, 현대 중국에서는 그렇지 않다. 오행은 한나라 사상에서 지도력을 나타내는 중요한 상징이었으며, 유교 저술에도 사용되었다.[16]

유교는 개인과 ''천''("하늘")의 통일성을 추구하며, 인류와 하늘의 관계에 초점을 맞춘다.[21] 하늘의 원리 또는 도(道) (''천 리'' 또는 ''천 도'')는 세상의 질서이자 신성한 권위의 근원이다.[21] ''천 리'' 또는 ''천 도''는 일원론적이며 단일하고 불가분하다. 개인은 이러한 질서를 통해 자신의 인간성을 깨닫고 하늘과 하나가 될 수 있다.[21] 이러한 자아의 변형은 가족과 사회로 확장되어 조화로운 공동체를 만들 수 있다.[21] 조엘 토라발은 현대 중국에서 유교가 확산된 시민 종교로서, 하늘과 땅(地|dì중국어), 군주 또는 정부(君|jūn중국어), 조상(親|qīn중국어), 스승(師|shī중국어)의 다섯 가지 우주론적 존재에 대한 광범위한 숭배로 표현된다고 연구했다.[21]

학자 스테판 포이흐트방에 따르면, 유교를 포함한 많은 중국 민간 종교가 공유하는 중국 우주론에서 "우주는 물질적 에너지의 원초적 혼돈"(''혼돈'' 및 ''기'')으로부터 스스로 창조되며, 음양의 상호 작용을 통해 조직된다. 창조는 ''ex nihilo'' 창조가 아닌 지속적인 질서 정연함이다. "음과 양은 보이지 않는 것과 보이는 것, 수용적인 것과 활동적인 것, 형태가 없는 것과 형태가 있는 것을 의미하며, 연간 주기(겨울과 여름), 풍경(그늘진 것과 밝은 것), 성별(여성과 남성), 심지어 사회 정치적 역사(무질서와 질서)를 특징짓는다. 유교는 세상의 모든 새로운 구성에서 음과 양 사이의 "중도"를 찾는 데 관심이 있다."

유교는 영적 수양의 내적 및 외적 양극성을 "내성외왕(內聖外王)"이라는 이상으로 종합한다.[21] ''인''은 자비로운 마음의 특징으로, 하늘이 부여한 덕목이자 인간이 하늘과 하나가 될 수 있는 수단이다. ''大同书|대동서중국어''에서는 "만물과 한 몸을 이루는 것"으로 정의된다.[21]

"하늘의 주님"과 "옥황상제"는 유교 최고신에 대한 용어였으며, 의인화된 ''천''이었다.[22] 일부 개념에서는 두 이름을 동의어로 생각했다.

중국 사상의 핵심 개념인 ''천''은 하늘의 신, 하늘의 북쪽 최고점과 회전하는 별들, 천에서 유래하는 지상의 본성과 그 법칙, '천지'(즉, "만물"), 그리고 인간의 통제를 벗어나는 경외심을 불러일으키는 힘을 가리킨다.[27]

공자는 이 용어를 신비로운 방식으로 사용했다. 그는 ''논어''에서 ''천''이 그에게 생명을 주었고, ''천''이 보고 판단했다고 썼다. 공자는 사람이 ''천''의 움직임을 알 수 있으며, 이는 우주에서 특별한 위치를 갖는다는 감각을 제공한다고 말한다. 공자는 ''천''이 그에게 말했지만, 말로 한 것은 아니라고 말한다. 학자 로니 리틀존은 ''천''을 아브라함 종교의 초월적인 창조주와 같은 개인적인 신으로 해석해서는 안 된다고 경고한다. 오히려 그것은 도교가 ''도''로 의미하는 것과 유사하다. 즉, "사물의 방식" 또는 "세계의 규칙성"이며, 스테판 포이흐트방은 이를 고대 그리스의 ''피시스'' 개념과 동일시한다. ''천''은 힌두교와 베다 전통의 ''브라만''과 비교할 수도 있다. 학자 프로미스 허는 로버트 B. 로든의 뒤를 이어 ''천''이 "말하는 사람"은 아니지만 자연의 리듬을 통해 끊임없이 "행동"하며, 적어도 그것에 주의 깊게 귀 기울이는 사람들에게 "인간이 어떻게 살고 행동해야 하는가"를 전달한다는 의미로 설명했다.

단목사는 ''천''이 스승을 현자가 될 길로 인도했다고 말했다. 공자는 ''천''이 자신에게 생명을 주었으며, 이를 통해 올바른 덕(''덕'')을 개발하는 데 의심의 여지가 없다고 말한다. 그는 현자의 삶은 ''천''과 얽혀 있다고 말한다.

자연에 생명을 불어넣는 개인적인 신들(''신'', ''천''에서 발산되어 재현되는 에너지)과 관련하여, ''논어''에서 공자는 사람들이 그들을 숭배하는 것(敬|jìng중국어)이 적절하다(''의'')고 말한다. 단, 올바른 의례(''예'')를 통해서만, 지위와 분별력을 존중하는 것을 의미한다. 공자 자신은 의례와 제사의 대가였다.

공자는 신에게 적절하게 기도하기 위해서는 먼저 하늘을 알고 존경해야 한다고 말한다. 그는 종교 의례가 의미 있는 경험을 만들어낸다고 설명하며, 직접 참석하여 희생을 바쳐야 하며, 그렇지 않으면 "제사를 전혀 지내지 않은 것과 같다"고 말한다. 신에게 드리는 의례와 제사는 윤리적인 중요성을 지닌다. 이러한 행위에 참여하는 것이 자아를 극복하게 하므로 좋은 삶을 만들어낸다. 논어 10.11은 공자가 항상 음식을 조금 떼어 제사 그릇에 그의 조상에게 바쳤다고 전한다.

일부 유교 운동은 공자를 숭배하지만, 최고 존재나 ''천'' 또는 ''도''의 힘에 접근하는 어떤 존재로 숭배하지 않으며, 중국 민간 신앙의 신을 숭배하지 않는다. 이러한 운동은 주류 유교의 일부는 아니지만, 중국 민간 신앙과 유교 사이의 경계는 모호할 수 있다.

묵가와 같은 다른 운동은 나중에 도교에 흡수되었으며, 보다 유신론적인 천에 대한 생각을 발전시켰다.[29] 포이흐트방은 유교와 도교의 차이점이 주로 전자는 인간 사회에서 하늘의 별의 질서를 실현하는 데 초점을 맞추는 반면, 후자는 자연에서 자발적으로 발생하는 도를 관조하는 데 초점을 맞추는 데 있다고 설명한다. 그러나 유교는 자연의 많은 측면을 숭배하며[9] 다양한 ''도''를 존중하며,[30] 공자가 주요 ''도''로 본 "천의 [길]"을 존중한다.[49]

천의 길에는 "전통 문화 형태에 대한 평생의 진실한 헌신"과 ''무위'', "개인의 성향과 신성한 길 사이의 자발적인 조화의 상태"가 포함된다.[49]

켈리 제임스 클라크는 공자 자신이 ''천''을 클라크가 가설적으로 "천상의 최고 황제"라고 지칭하는 의인화된 신으로 보았다고 주장했지만, 유교에 대한 대부분의 다른 학자들은 이 견해에 동의하지 않는다.[31]

스테판 포이흐트방의 설명에 따르면, 하늘에서 오는 질서는 세상을 보존하며, 인류는 현실의 각 새로운 구성에서 음과 양의 세력 사이의 "중용"을 찾아 따라야 한다. 사회적 조화 또는 도덕성은 가부장제로 규정되며, 이는 사당에서 남성 혈통의 조상과 신격화된 선조에 대한 숭배로 표현된다.

유교 윤리 강령은 인본주의적이라고 묘사된다.[4] 그것들은 사회의 모든 구성원에 의해 실천될 수 있다. 유교 윤리는 한나라 시대에 상속된 전통에서 유교 학자들이 발전시킨 오상으로 포괄되는 덕목을 장려하는 것으로 특징지어진다.[32] 오상은 다음과 같다:[32]

이것들은 고전적인 사덕(四字|sìzì중국어)과 함께하며, 그 중 하나(''의'')는 오상에도 포함된다.

- ''의''(위 참조)

- 충(忠|zhōng중국어)

- 효(孝|xiào중국어)

- 節|jié중국어

诚|chéng|정직중국어, 勇|yǒng|용기중국어, 廉|lián|청렴중국어, 恕|shù|관대함, 용서중국어, 耻|chǐ|옳고 그름에 대한 의식중국어, 温|wēn|온화함중국어, 良|liáng|선량함중국어, 恭|gōng|존경심중국어, 俭|jiǎn|검소함중국어, 그리고 让|ràng|겸손중국어과 같은 다른 많은 전통적인 유교적 가치관들이 있다.

''인(仁)''은 유교의 덕목으로, 덕이 있는 사람이 이타심을 발휘할 때 느끼는 좋은 감정을 의미한다. 내적으로 ''인''은 "우러러보다" 즉 "더 높은 천상의 원리나 이상을 열망하다"를 의미할 수 있으며, 일반적인 성인이 어린이에 대해 느끼는 보호 본능으로 예시될 수 있다. 이는 하늘이 부여한 인간의 본질로 여겨지며, 동시에 사람이 천 principles의 원칙에 따라 행동하고 그와 하나가 될 수 있는 수단이기도 하다.[21]

안회는 공자의 가장 뛰어난 제자였는데, 스승에게 ''인''의 규칙을 설명해 달라고 요청했고, 공자는 "부적절한 것을 보지 말고, 부적절한 것을 듣지 말고, 부적절한 것을 말하지 말고, 부적절한 것을 행하지 말아야 한다"고 대답했다.[33] 공자는 또한 다음과 같이 ''인''을 정의했다. "자신이 서고자 하면 남도 세워주고, 자신이 넓어지고자 하면 남도 넓혀준다."[34]

''인''의 또 다른 의미는 "자신이 바라지 않는 것을 남에게 하지 않는 것"이다.[35] 공자는 또한 "''인''은 멀리 있지 않다. 그것을 찾는 사람은 이미 그것을 찾았다."라고 말했다. ''인''은 인간과 가깝고 결코 그를 떠나지 않는다.

''리''(禮|lǐ중국어)는 유교와 유교 이후의 중국 철학에서 가장 광범위하게 사용되는 단어이다. ''리''는 '의례' 또는 '이치', 베다 ('올바름', '질서')의 순수한 의미에서 '비율'로 다양하게 번역되는데, 이는 우주 법칙을 언급할 때 사용되지만, 인간의 사회적 행동의 맥락에서 그 실현을 언급할 때는 '관습', '조치', '규칙' 등으로도 번역된다. ''리''는 또한 인류와 신 사이의 관계를 설정하는 종교 의례를 의미한다.

슈테판 포이흐트방에 따르면, 의례는 "보이지 않는 것을 보이게 하는 것"으로 간주되어 인간이 자연의 근본적인 질서를 함양할 수 있게 한다. 올바르게 수행된 의례는 사회를 지구적, 천상의(별의) 힘과 일치시켜 하늘, 땅, 인류의 세 영역의 조화를 이룬다. 이 관행은 "중심 잡기"(央|yāng중국어 또는 中|zhōng중국어)로 정의된다. 창조된 모든 것 중에서 인간은 자연의 힘을 함양하고 중심을 잡는 능력이 있기 때문에 스스로가 "중심"에 있다.

''리''는 인류, 인간의 대상, 자연 사이의 모든 상호 작용의 그물을 구현한다. 공자는 학습, 차 마시기, 칭호, 애도, 통치와 같은 다양한 주제를 그의 ''리''에 대한 논의에 포함시킨다. 순자는 "노래와 웃음, 울음과 탄식... 쌀과 기장, 생선과 고기... 의례적인 모자, 수놓은 옷, 무늬가 있는 비단, 또는 단식복과 상복... 넓은 방과 한적한 홀, 부드러운 매트, 소파와 벤치"를 ''리''의 중요한 부분으로 인용한다.

공자는 ''리''의 원칙에 따라 올바른 정부가 운영되기를 꿈꿨다. 일부 유학자들은 모든 인간이 ''리''를 배우고 실천함으로써 완벽을 추구할 수 있다고 제안했다. 전반적으로 유학자들은 정부가 통치할 때 ''리''에 더 많은 강조를 두고 형벌에 훨씬 덜 의존해야 한다고 믿는다.

허광후에 따르면, 유교는 상-주(기원전 1600년~기원전 256년)의 공식 종교, 즉 3천 년 동안 중단 없이 지속된 중국 원주민 종교의 연속으로 파악할 수 있다.[105] 두 왕조 모두 ''상제''(上天, '최고의 신') 또는 상나라에서는 ''Di'', 주나라에서는 ''천''(天, '하늘')이라고 불리는 최고 "신격"을 숭배했다. ''상제''는 상나라 왕가의 첫 번째 조상으로 여겨졌으며,[105] 그의 또 다른 이름은 "최고의 조상"(上甲|Shàngjiǎ중국어)이다. 상나라의 신학은 자연신과 조상신의 다수를 ''Di''의 일부로 보았다. ''Di''는 우주의 의지인 바람(風|fēng중국어)과 함께 ''오방상제''로 나타난다. 상나라를 멸망시킨 주나라에서는 최고 신격의 이름이 ''천''이 되었다.[105] 상나라가 신성한 권리에 의해 권력을 주장하기 위해 ''상제''를 조상신으로 여겼던 반면, 주는 이 주장을 도덕적 권력에 기반한 정당성, 즉 천명으로 변환시켰다. 주나라 신학에서 ''천''은 지상에 단일한 자손을 두지 않고, 덕이 있는 통치자에게 신의 은총을 내렸다. 주나라 왕들은 상나라를 정복한 것은 자신들이 덕이 있고 백성을 사랑했기 때문이며, 상나라는 폭군이었고 따라서 ''천''에 의해 권력을 빼앗겼다고 선언했다.

존 C. 디디에와 데이비드 펜키니어는 고대 중국 문자의 ''Di''와 ''Tian''의 모양을 북쪽 하늘의 별의 패턴과 연관시킨다. 디디에의 이론에 따르면, 이는 북극을 기준으로 별자리를 사각형으로 연결하여 그려지며, 펜키니어의 이론에 따르면, 큰곰자리의 일부 별과 더 넓은 큰곰자리와 작은곰자리를 연결하여 그려진다. 세계 다른 지역의 문화에서도 이 별 또는 별자리를 만물의 기원, 최고 신격, 신성, 왕권의 상징으로 여겼다. 최고 신격은 무한한 힘(''기'')의 상징인 용, 음양을 통일적으로 구현하는 변화무쌍한 원초적 힘의 상징으로도 동일시되었으며, 용자리는 북쪽 황극을 감싸고, 작은곰자리와 큰곰자리 사이를 뱀처럼 움직인다.

유럽인들이 처음 유교를 접한 이후, 유교를 어떻게 분류할 것인가 하는 문제는 논쟁의 대상이 되어 왔다. 16세기와 17세기에 중국에 처음 도착한 유럽인들인 기독교 예수회는 유교를 종교가 아닌 윤리 체계로 간주했으며, 기독교와 양립할 수 있다고 보았다.[97] 마테오 리치를 비롯한 예수회는 중국의 의례를 가톨릭교회의 영적 의례와 함께 공존할 수 있는 "시민 의례"로 여겼다.[97]

18세기 초에 이르러 이러한 초기 묘사는 도미니코회와 프란치스코회에 의해 거부되었고, 이는 "중국 전례 논쟁"으로 알려진 동아시아 내 가톨릭 신자들 사이의 분쟁을 야기했다.[98] 도미니코회와 프란치스코회는 중국 조상 숭배가 기독교의 교리에 모순되는 우상 숭배의 형태라고 주장했다. 이러한 견해는 교황 베네딕토 14세에 의해 강화되어 중국 의례 금지령이 내려졌지만,[98] 이 금지령은 교황 비오 12세에 의해 1939년에 재평가되어 철회되었으며, 이러한 전통이 전례의 진정한 정신과 조화를 이룬다는 조건이 붙었다.[99]

일부 비평가들은 유교가 초자연적인 존재나 현세와 분리된 개인적인 신에 대한 믿음에 기반하지 않다는 점에서 분명히 범신론적이고 비신론적이라고 본다. 공자가 하늘(天)에 대해 가지고 있던 생각과 세상을 다스리는 신의 섭리에 대한 생각은 위(이 페이지)와 《논어》 6:26, 7:22, 9:12 등에서 찾아볼 수 있다. 영성에 대해 공자는 제자 중 한 명인 자로에게 "사람도 섬기지 못하면서 어찌 귀신을 섬기겠느냐?"라고 말했다.[101] 조상 숭배, 의례, 제사와 같은 속성은 사회적 조화를 위해 공자에 의해 옹호되었으며, 이러한 속성은 전통적인 중국 민간 신앙에서 기원한다.

학자들은 분류가 궁극적으로 종교를 어떻게 정의하느냐에 달려 있음을 인식한다. 종교를 더 엄격하게 정의하면 유교는 도덕 과학이나 철학으로 묘사되어 왔다.[102][103] 그러나 프레데릭 스트렝이 종교를 "궁극적인 변화의 수단"으로 특징지은 것과 같은 더 넓은 정의를 사용하면, 유교는 "종교적 특성을 가진 사회 정치적 교리"로 묘사될 수 있다.[100] 후자의 정의에 따르면, 유교는 무신론적이라 할지라도 "완전한 종교의 기본적인 심리 사회적 기능을 수행"한다는 점에서 종교적이다.[100]

진은 상앙의 변법으로 전통적인 씨족 사회를 해체하고, 한비자로 대표되는 법가 사상으로 중화 통일의 기반을 정비했다.[119] 진 시 황이 육국을 멸망시키고 중국을 통일하자, 법가 사상을 숭상하고 그 외의 자유로운 사상 활동을 금지하며, 분서갱유를 일으켰다. 다만, 박사관이 보존하는 서적은 제외되었다고 하므로, 유가의 경서가 완전히 멸망한 것은 아니었으며, 초한 전쟁을 거치면서도 한나라에 전해졌다. 또한, 분서갱유 이후에도 진에 봉사한 유학자도 있었는데, 예를 들어 숙손통은 처음에는 진에 봉사했지만, 후에 한나라를 따라 그 예제를 정비했다.

일본에서는 유교가 학문(유학)으로 수용되어 국가 통치의 경세제민 사상이나 제왕학적인 수용이 이루어졌기 때문에, 신도나 불교에 비해서 종교로서 의식되는 일은 적다. 다만, 연하장과 같은 의례가 거의 "유교 문화권"에 한정되는 것처럼, 자각되지 않는 문화적 행위 속에 유교적인 사고방식(가치관・사회 규범 등의 광의의 종교)이 동아시아 공통의 것으로서 기저에 있다고 생각된다.

유교의 오랜 역사 동안 고문(古文)·금문(今文)의 다툼, 상(喪)을 치르는 기간, 불교와의 사상적 관계, 리와 기의 이해 등 다양한 논쟁이 있었다. 현재 학술 연구, 특히 일본에서의 논쟁 중 하나는 "유교는 종교인가 아닌가"하는 것이다. 현재 "유교는 윤리이며 철학이다"라는 생각이 일반적이지만,[135], 맹자 이후 천의(天意)에 의해 모든 것이 결정된다고 설파하고 있어, 이것이 유물론과 반하는 생각이라는 지적도 있다. 가지 노부유키 등은 종교를 "사생관에 관련된 사상"으로 정의한 뒤, 조상 숭배를 기본으로 하는 유교를 종교로 간주하고 있다.[136] 그러나 어느 쪽이든, 그가 주장하는 바는 종교와 매우 유사하기 때문에, 광의의 종교로 결론 내릴 수도 있다.

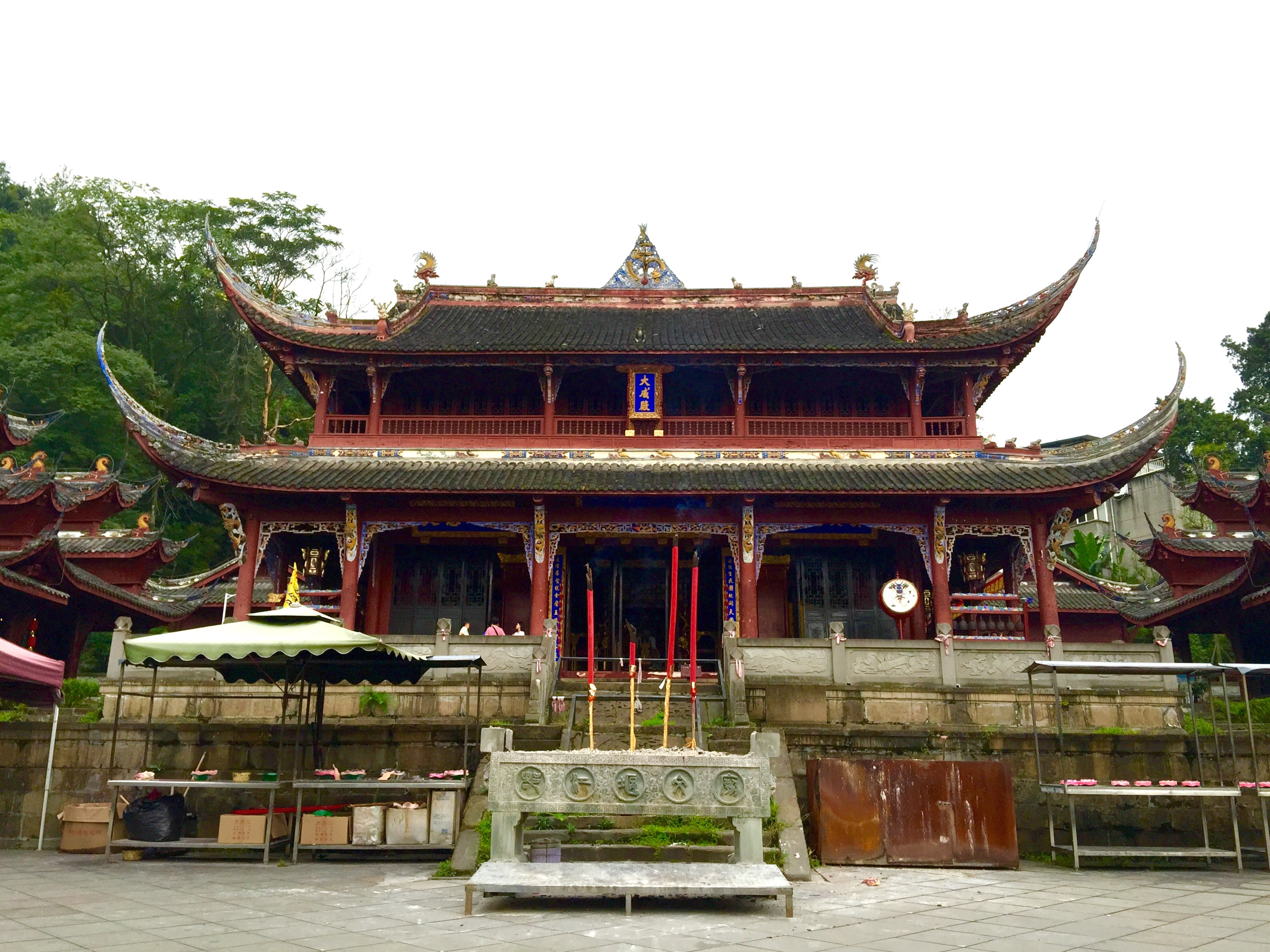

유교가 종교인지 여부가 법정에서 다루어진 예로 지성묘를 둘러싼 재판이 있었으며, 일본 최고 재판소는 지성묘를 종교적 시설이라고 판단했다.[137]

7. 도통

'''도통'''(道統)은 유교에서 그 사상이 전해지는 정통적인 계보를 뜻한다.

맹자에서는 도통을 요, 순, 우, 탕, 문왕, 공자 순으로 제시하고 있다. 한유(韓愈)는 《원도(原道)》에서 맹자의 도통에 무왕과 주공을 더하고, 공자의 도가 맹자로 이어지는 것으로 파악했다. 주자는 공자 뒤에 증자와 자사를 추가하고, 이것이 맹자를 거쳐 자신의 스승인 정호, 정이에게 이어진다고 하여 도통을 확립하였다.[149]

주자 시대의 유교계에서는 다음과 같은 학문 계통을 의식적으로 구성하고 있었으며, 당시의 유학을 도통(道統)의 학(學)이라는 뜻에서 도학(道學)이라 불렀다.[149] 도학은 정주학, 주자학, 이학, 이기학, 성리학, 성명의 학 등으로 불리면서 송나라 시대의 대표적 학자와 사상가를 포괄하고 있었다.[149]

; 주자의 도통

8. 현대 사회와 유교

유교는 오랜 역사를 거치며 현대 사회에도 다양한 영향을 미치고 있다. 긍정적, 부정적 측면과 더불어 현대적 재해석과 적용이 이루어지고 있다.

유교는 본래 인류 보편적 질서와 인간 내면의 심미적인 부분을 중시하여, 고대 사회의 야만적인 풍속을 정리하고 사회적 질서와 계급 간 상호 존중을 이론화했다. 그러나 명나라처럼 여성의 평생 순결을 강조하거나 지나친 계급 체제 합리화는 유교 본래의 모습이 아니었다. 성리학은 유교를 바탕으로 하지만, 본질적으로 다른 요소가 포함되어 있으며, 권력자들이 성리학을 이용하여 사회를 통제하고 지배 체제를 강화하면서 문제가 발생했다. 조선 역시 성리학의 영향을 받아 지나치게 계급화되고 교리화되는 문제가 발생했으며, 여성에게 가혹한 법칙들이 생겨났다.

신문화 운동 시기, 루쉰은 유교가 중국인을 청나라 말기의 상황으로 이끌었다고 비판했다. 그는 유교 사회를 봉건적이고 위선적이며, 사회적으로 식인적이고 전제적이라고 묘사했다. 또한 유교가 전제주의를 선호하는 "노예 근성", 비판적 사고의 결여, 맹목적인 복종과 권위 숭배를 조장한다고 비판했다. 대한민국에서도 유교가 대한민국의 근대화에 기여하지 못했다는 비판이 제기되었다. 작가 김경일은 "공자가 죽어야 나라가 산다"라는 책을 통해 유교의 효가 일방적이고 맹목적이며, 이로 인해 사회 문제가 계속될 것이라고 주장했다.

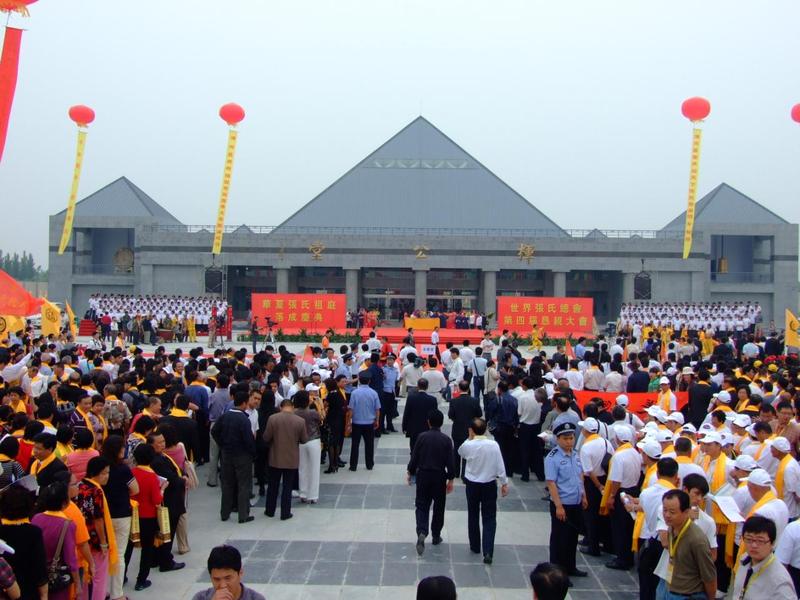

2000년대 이후 중국 지식인 계층은 유교에 대한 동일시를 강화하고 있다.[53] 캉샤오광은 유교 교육을 공식 교육에 도입하고, 국가가 유교를 국교로 지정해야 한다고 주장했다.[53] 장칭 역시 유교의 제도화를 지지한다. 2005년에는 유교 종교 연구 센터가 설립되었고,[53] 공립학교에서 ''국학''이 시행되기 시작했다. 현대 중국에서 유교 부흥은 유교 학교 또는 학원의 확산, 유교 의례의 부활, zh-hant와 같은 새로운 형태의 유교 활동으로 나타나고 있다.

21세기에 들어서면서 유교는 탄압 대상에서 보호 대상으로 바뀌어 재평가되고 있다. 공자를 국제적으로 저명한 교육자로 평가하며, 2004년, 중국 외 대학 등의 교육 기관과 제휴하여 중국어와 중국 문화 교육 및 선전, 중국과의 우호 관계 조성을 목적으로 설립한 공적 기관을 공자 학원이라 명명하고 세계적으로 확장하고 있다.

8. 1. 긍정적 측면

유교는 본래 인류 보편적 질서와 인간 내면의 심미적인 부분을 중시했다. 고대 사회의 야만적인 풍속을 정리하고 사회 보편적 질서와 계급 간 상호 존중을 이론화했다. 한나라 초기에는 순장이나 왕족 간 근친혼이 존재했지만, 이는 유교가 교리화되지 않아 세부 사항이 없었기 때문이다. 한나라 중기 이후 유교가 자리 잡으면서 순장과 근친혼은 사라졌다. 그러나 명나라 시대처럼 여성의 평생 순결을 강조하거나 지나친 계급 체제 합리화는 유교에 없었다.성리학은 유교를 바탕으로 하지만, 본질적으로 다른 요소가 포함된다. 유교 추종자들은 공자의 이상을 교리화하고 강제해야 한다는 믿음을 가졌고, 이는 성리학으로 발전했다. 명나라는 성리학을 이용해 사회를 통제하려 했고, 조선도 마찬가지였다. 성리학은 고려 후기 혼란을 정리하는 데 도움이 되었지만, 후기로 갈수록 지나치게 계급화되고 교리화되는 문제가 발생했다. 또한 여성에게 가혹한 법칙들이 생겨났다. 이러한 성리학의 문제점은 비판의 대상이 되었고, 성리학이 유교 이론에서 파생되었다는 이유로 유교를 비난하는 사람들도 생겨났다.

그러나 성리학의 문제 때문에 유교를 전면 부정하는 것은 문제가 있다. 공자가 유교를 창시했지만, 맹자, 순자 등을 거치며 변형되었고, 명나라 때의 성리학은 공자의 유교와 같다고 보기 어렵다. 따라서 공자의 유교, 맹자와 순자의 유교, 교리화된 성리학은 분리되어 다루어져야 한다. 실제로 그 이론들은 철학적 요소가 다르며, 적용 양상도 시대에 따라 달랐다. 한나라 시대 유교가 국가 이념이었지만, 명나라 시대와 같은 억압적인 규칙이 없었던 것이 이를 증명한다.

유교의 덕목인 '인(仁)'은 덕이 있는 사람이 이타심을 발휘할 때 느끼는 좋은 감정이다. 안회는 공자에게 '인'의 규칙을 물었고, 공자는 "부적절한 것을 보지 말고, 듣지 말고, 말하지 말고, 행하지 말라"고 답했다. 또한 "자신이 서고자 하면 남도 세워주고, 자신이 넓어지고자 하면 남도 넓혀준다"고 정의했다.[34] '인'은 "자신이 바라지 않는 것을 남에게 하지 않는 것"이라는 의미도 있다.[35]

'충(忠)'은 윗사람에 대한 도덕적 정직함과 상호주의를 강조한다. 공자는 "군주는 예법에 따라 신하를 등용해야 하고, 신하는 성실(충성)로 군주를 섬겨야 한다"고 말했다.[36] 맹자는 군주가 무능하면 교체해야 하고, 악하면 백성이 전복할 권리가 있다고 주장했다.[37][38] 훌륭한 유교 신자는 윗사람에게 간언해야 하며, 유교 군주는 신하의 조언을 받아들여야 한다.[39] 그러나 후대에는 통치자에 대한 피지배자의 의무가 더 강조되었다. 그럼에도 불구하고 많은 유교 신자들이 불의한 윗사람과 군주에 맞서 싸웠고, 이들 중 많은 수가 고통을 겪거나 죽기도 했다.[40] 왕양명 같은 명-청 시대 유교 신자들은 개성과 독립적 사고를 장려했고,[41] 황종희는 제국 시스템의 독재적 성격을 비판했다.[42]

전국 시대 유교는 국가가 지지하는 의례에 집중하고, 천 또는 一의 상태로 정신적 평정을 규정했다. 한나라 시대에는 동중서를 시작으로 한 유학자들이 유교를 음양 사상, 오행 사상 등과 종합했다.[50]

유교적 과거 제도는 1894년 대한민국에서, 1905년 중국에서, 1919년 베트남에서 폐지되었다. 이는 유교 이념에 대한 순응이 더 이상 공직이나 정치에서 경력을 쌓기 위한 필수 조건이 아니라는 것을 의미했으며, 민족주의와 사회주의를 비롯한 다른 이념을 가진 사람들이 사회의 지도적인 위치에 오를 수 있게 했다.[52]

2000년대 이후 중국 지식인 계층은 유교에 대한 동일시를 강화하고 있다.[53] 2003년, 유교 지식인 캉샤오광은 유교 교육을 공식 교육에 도입하고, 국가가 유교를 국교로 지정해야 한다고 주장했다.[53] 국교로서 유교의 제도화를 지지하는 또 다른 현대 지지자는 장칭이다. 2005년에는 유교 종교 연구 센터가 설립되었고,[53] 공립학교에서 ''국학''이 시행되기 시작했다.

현대 중국에서 유교 부흥은 유교 학교 또는 학원의 확산, 유교 의례의 부활, 유교 공동체(社區儒學)와 같은 새로운 형태의 유교 활동으로 나타나고 있다. 일부 학자들은 문중 교회와 조상 사당의 재건을 유교 갱신의 일부로 간주한다.

유교는 왕의 개인적인 덕이 왕국 전체에 혜택을 미치는 영향력을 퍼뜨린다고 보았다. 이 아이디어는 대학에서 더욱 발전되었으며, 도교의 ''무위'' 개념과 연결된다. 왕은 왕국이 돌아가는 "침착한 중심"이 됨으로써 모든 것이 원활하게 작동하도록 한다. 이 아이디어는 왕이 하늘, 인간, 땅 사이의 축이라는 고대 샤머니즘적 믿음으로 거슬러 올라간다. 중국의 황제는 천명을 부여받은 하늘의 대리인으로 여겨졌다.[57] 유교는 국가 권위에 복종하는 것의 중요성을 지지하지만, 권력의 자의적인 행사를 억제하는 도덕적 원칙에 따라 복종을 둔다. 권위에 대한 복종은 통치자가 백성에 대해 갖는 도덕적 의무, 특히 ''ren''의 맥락에서 이루어졌다. 순자를 포함한 유교인들은 폭정에 대한 혁명의 권리를 인정해 왔다.[58]

현대 중국 역사에서 중요한 군사 및 정치적 인물들은 유교의 영향을 받았다.[79] 20세기 초의 신생활운동 또한 유교의 영향을 받았다. 유교가 현대 동아시아의 겉으로는 유교적이지 않은 문화에 상당한 잠재적 역할을 한다는 이론이 존재한다. 즉, 유교가 이러한 문화에 부여한 엄격한 직업 윤리의 형태이다. 이 학자들은 유교가 이러한 문화에 영향을 미치지 않았다면, 동아시아 지역이 빠르게 근대화되고 산업화될 수 없었을 것이라고 주장한다.

전한 시대부터 오경박사들이 사용하던 오경의 사본은 한대 통용의 예서체로 필사되어 『금문경』이라고 불린다. 이에 반해, 공자의 옛집 벽 속이나 민간에서 진나라 이전의 텍스트인 『고문경』이 발견되었다. 고문학은, 금문학이 일경(一經) 전문으로 가법을 완고하게 준수한 데 반해, 육경 전부를 겸수하고, 때로는 금문학 등 타 학파의 학설을 취하면서, 경서를 종합적으로 해석하는 것을 목표로 했다.

21세기에 들어서면서 유교는 탄압 대상에서 보호 대상으로 바뀌어 재평가되고 있다. 공자를 국제적으로 저명한 교육자로 평가하며, 2004년, 중국 외 대학 등의 교육 기관과 제휴하여 중국어와 중국 문화 교육 및 선전, 중국과의 우호 관계 조성을 목적으로 설립한 공적 기관을 공자 학원이라 명명하고 세계적으로 확장하고 있다. 또한, 2005년 이후, 공자 탄생을 기념하는 축전이 국가 행사로 거행되고, 논어를 적극적으로 학교 수업에 도입하는 등 유교의 재평가가 진행되고 있다.

일본에서는 유교가 학문(유학)으로 수용되어 국가 통치의 경세제민 사상이나 제왕학적인 수용이 이루어졌기 때문에, 신도나 불교에 비해서 종교로서 의식되는 일은 적다. 다만, 연하장과 같은 의례가 거의 "유교 문화권"에 한정되는 것처럼, 자각되지 않는 문화적 행위 속에 유교적인 사고방식이 동아시아 공통의 것으로서 기저에 있다고 생각된다.

8. 2. 부정적 측면 및 비판

유교는 본래 인류 보편적 질서와 인간 내면의 심미적인 부분을 중시하고, 고대 사회의 야만적인 풍속을 정리하려는 목적을 가지고 있었다. 한나라 초기에는 순장이나 근친혼이 존재했지만, 이는 유교가 교리화되지 않았기 때문이었다. 한나라 중기 이후 유교가 자리 잡으면서 이러한 풍속은 사라졌다. 그러나 명나라 시대처럼 여성의 평생 순결을 강조하거나 지나친 계급 체제를 합리화하는 것은 유교 본래의 모습이 아니었다.[40]성리학은 유교를 바탕으로 하지만, 본질적으로 다른 요소가 포함되어 있다. 성리학은 유교를 교리화하고 강제하려는 경향이 있었으며, 명나라 시대에는 권력자들이 성리학을 이용하여 사회를 통제하고 지배 체제를 강화했다. 조선 역시 성리학의 영향을 받아 지나치게 계급화되고 교리화되는 문제가 발생했으며, 여성에게 가혹한 법칙들이 생겨났다. 이러한 성리학의 문제점 때문에 유교 전체를 부정적으로 보는 시각도 생겨났다.[40]

그러나 성리학의 문제 때문에 유교 전체를 부정하는 것은 문제가 있다. 공자가 유교를 창시했지만, 맹자, 순자 등을 거치면서 변형되었고, 명나라 때의 성리학은 공자의 유교와는 상당히 다른 모습이었다. 따라서 유교, 맹자와 순자의 유교, 성리학은 분리해서 다루어야 한다. 실제로 각 시대의 유교는 철학적 요소와 적용 양상이 모두 달랐다. 한나라 시대 유교는 국가 이념이었지만, 명나라 시대와 같은 억압적인 규칙은 없었다는 점이 이를 증명한다.

후대에 오면서 유교는 통치자에 대한 복종을 강조하고, 통치자의 의무는 덜 강조하는 방향으로 변질되었다. 효와 마찬가지로 충은 중국의 독재 정권에 의해 훼손되기도 했다. 그럼에도 불구하고 많은 유교 신자들은 불의한 권력에 맞서 싸웠으며, 왕양명과 같은 명-청 시대의 유학자들은 개성과 독립적인 사고를 장려했다.

신문화 운동 시기, 루쉰은 유교가 중국인을 청나라 말기의 상황으로 이끌었다고 비판했다. 그는 유교 사회를 봉건적이고 위선적이며, 사회적으로 식인적이고 전제적이라고 묘사했다. 또한 유교가 전제주의를 선호하는 "노예 근성", 비판적 사고의 결여, 맹목적인 복종과 권위 숭배를 조장한다고 비판했다.

대한민국에서도 유교가 대한민국의 근대화에 기여하지 못했다는 비판이 제기되었다. 작가 김경일은 "공자가 죽어야 나라가 산다"라는 책을 통해 유교의 효가 일방적이고 맹목적이며, 이로 인해 사회 문제가 계속될 것이라고 주장했다.

유교는 역사적으로 여성에게 해를 끼친 성차별적이고 가부장적인 이데올로기로 여겨져 왔다. 삼종지도와 사덕은 여성을 묶어두는 도덕적 기준으로 작용했으며, 송나라 유학자 정이는 "굶어 죽는 것은 작은 문제이지만, 정절을 잃는 것은 큰 문제이다."라고 말하며 정절을 강조했다. 명나라와 청나라 시대에는 정절 과부가 존경받고 기념되었으며, 이는 재혼에 대한 사회적 낙인으로 이어져 많은 과부들을 가난과 고독으로 몰아넣었다.

주희는 여성의 열등함을 믿고 남녀가 엄격하게 분리되어야 한다고 믿었으며, 사마광 역시 여성은 실내에 머물러야 한다고 주장했다. 그러나 유교 사회에서 여성의 위치는 복잡한 측면도 있었다. 반소가 쓴 여계는 여성에게 교육과 문학적 능력이 중요함을 제시했으며, 후대 왕조에서 많은 여성들이 유교의 교육 인정에 힘입어 사상적으로 독립하게 되었다. 최근에는 "유교 페미니즘"을 구성하려는 논의도 진행되고 있다.

8. 3. 현대적 재해석과 적용

현대 사회에서 유교는 다양한 방식으로 재해석되고 적용되고 있다. 본래 공자의 유교는 인류 보편적 질서와 인간 내면의 심미적인 부분을 중시했으며, 고대 사회의 야만적인 풍속을 정리하고 사회적 질서와 계급 간 상호 존중을 강조했다.한나라 초기에는 순장이나 왕족 간 근친혼이 존재했지만, 이는 유교가 교리화되지 않아 세부적인 제반 사항이 없었기 때문이다. 한나라 중기 이후 유교가 자리 잡으면서 이러한 풍습은 사라졌다. 그러나 명나라 시대처럼 여성의 순결을 강조하거나 지나친 계급 체제를 합리화하는 것은 본래 유교에 없던 요소이다.

성리학은 유교를 바탕으로 하지만, 공자의 이상을 교리화하고 강제하려는 믿음에서 비롯된 것으로, 명나라 시대에는 권력자들이 지배 체제를 강화하기 위해 성리학 이론을 이용했다. 조선 역시 성리학을 통해 사회를 통제하려 했고, 이는 지나치게 계급화되고 교리화되는 문제를 야기했다. 성리학의 이러한 문제점 때문에 유교까지 비난받기도 한다.

그러나 성리학의 문제로 유교 전체를 부정하는 것은 옳지 않다. 공자가 창시한 유교는 맹자, 순자 등을 거치며 변형되었고, 명나라 때의 성리학은 공자의 유교와는 다른 도그마적인 요소가 많았다. 따라서 공자의 유교, 맹자와 순자의 유교, 교리화된 성리학은 분리해서 다루어야 한다. 실제로 그 이론들은 철학적 요소가 다르며, 시대에 따라 적용 양상도 달랐다. 한나라 시대 유교가 국가 이념이었지만, 명나라 시대와 같은 억압적인 규칙이 없었던 것이 이를 증명한다.

2000년대 이후 중국 지식인 계층은 유교에 대한 동일시를 강화하고 있다.[53] 2003년 유교 지식인 캉샤오광은 유교 교육을 모든 수준의 공식 교육에 도입하고 유교를 국교로 지정해야 한다고 주장했다.[53] 장칭 역시 유교의 제도화를 지지한다.

2005년에는 유교 종교 연구 센터가 설립되고,[53] 공립학교에서 ''국학''이 시행되기 시작했다. 2006년부터는 유교 설교자가 텔레비전에 출연하기도 했다.[53] 신유교주의자들은 중국 문화의 독특성과 우수성을 내세우며 서구 문화적 영향에 반대하는 정서를 만들었다.[53]

현대 중국에서 유교 부흥은 유교 학교 확산, 유교 의례 부활, zh-hant 등장 등 다양한 형태로 나타나고 있다. 문중 교회와 조상 사당 재건, 자연신과 국가신 숭배도 유교 갱신의 일부로 간주된다.

구원적 민간 종교 운동 집단이나 유교 교회도 나타나고 있는데, 베이징의 zh-hant[53], 상하이의 zh-hant[53], 유교 신교(불사조 교회)[53] 등이 그 예이다.

홍콩 유교 학원은 중국 본토로 활동을 확장하고 있으며, 2009년 저우베이천은 공자 성전()을 설립했다. 이는 2015년 성 유교 교회에서 통합된 전국적인 교구 및 시민 단체 운동의 첫 사례였다.

중국 민간 종교 사찰과 친족 조상 사당은 유교 의례( 또는 )를 선택하기도 한다. "유교 사업가"(, "세련된 사업가")라는 개념도 등장했다.

21세기에 들어서면서 유교는 중국에서 재평가되고 있다. 공자 학원이 설립되어 세계적으로 확장되고 있으며, 공자 탄생 기념 축전이 국가 행사로 거행되고, 논어가 학교 수업에 도입되는 등 유교 관련 사적 및 시설 복구 작업이 진행되고 있다. 국학이 "중화 민족의 우수한 도덕 윤리"로 재평가받고 있으며, 국가 간부들은 유교를 배워야 한다는 논의도 있다.[125] 다니엘 A. 벨(Daniel A Bell) 칭화 대학 교수는 중국 공산당이 "유교 사회주의" 또는 신유교주의를 주장한다고 말한다.[126]

9. 참고 관련 사안

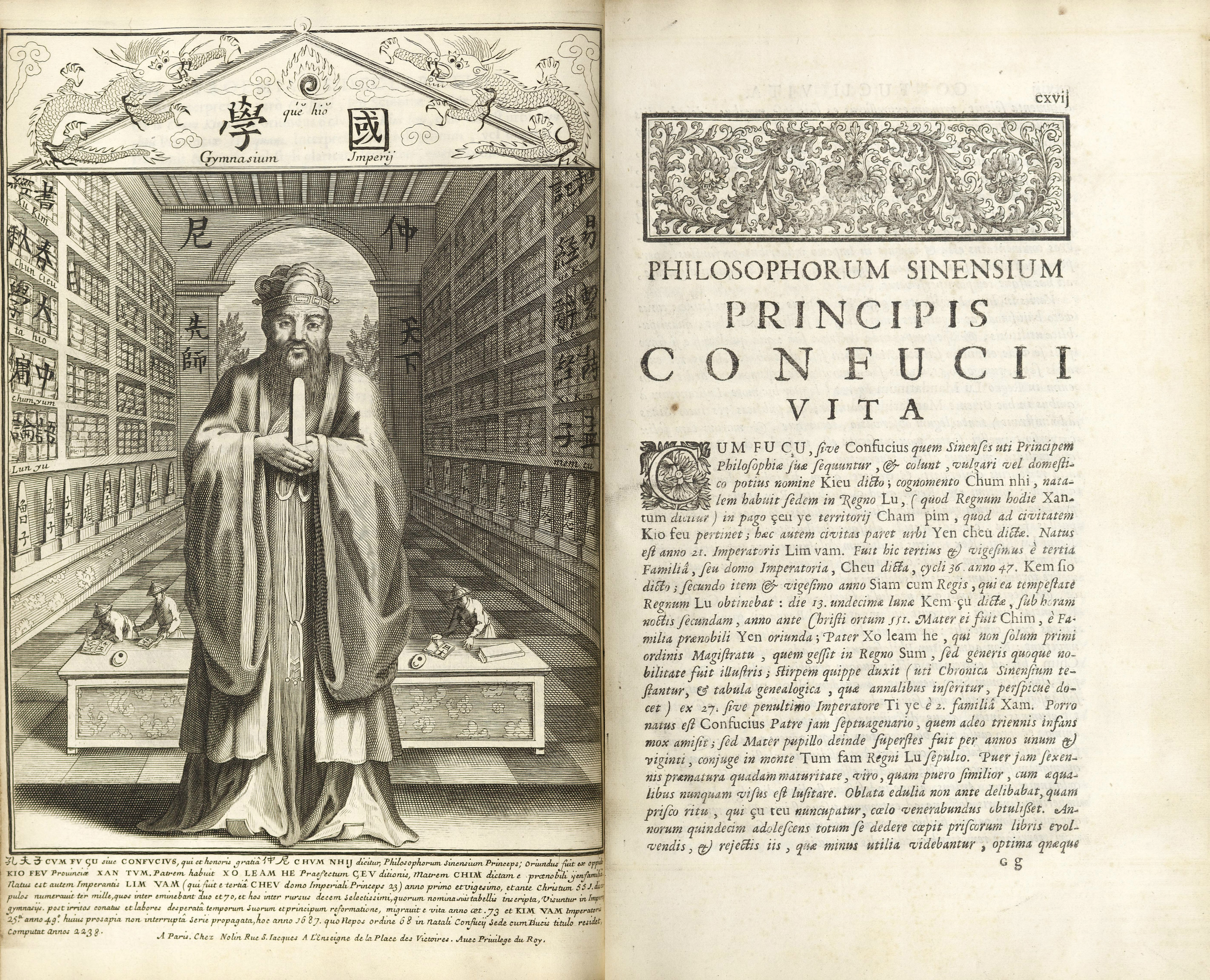

공자의 저술은 예수회 중국 선교사들의 중개를 통해 유럽 언어로 번역되었다.[74] 마테오 리치는 공자의 사상에 대해 가장 초기에 보고한 인물 중 한 명이며, 프로스페로 인토르체타 신부는 1687년에 공자의 생애와 저술에 대해 라틴어로 저술했다.[74]

공자 사상의 번역은 당시 유럽 사상가들에게 영향을 미쳤으며,[75] 특히 이신론자들과 계몽주의의 다른 철학 단체들이 서양 문명에 공자의 도덕 체계를 통합하는 것에 관심을 가졌다.[74][76]

공자 사상은 독일 철학자 고트프리트 빌헬름 라이프니츠에게 영향을 미쳤는데, 그는 공자 사상이 자신의 사상과 유사하다고 여겨 매료되었다. "단순 실체"와 "예정조화"와 같은 라이프니츠 철학의 특정 요소는 공자 사상과의 상호 작용에서 차용된 것으로 추정된다.[75]

라이프니츠의 지적 경쟁자였던 프랑스 철학자 볼테르 역시 공자 사상에 영향을 받았으며, 공자 사상의 합리주의 개념을 기독교 교리에 대한 대안으로 보았다.[77] 그는 공자의 윤리와 정치를 칭찬하며, 중국의 사회 정치적 위계 질서를 유럽의 모델로 묘사했다.[77]

17세기 후반부터 중국 회교도 사이에서 이슬람 사상에 유교를 융합한 한 키타브로 알려진 방대한 문헌이 발달했다. 특히 류즈의 저서, 예를 들어 ''천방전례''(labels=no|c=天方典禮|p=Tiānfāng Diǎnlǐ중국어)는 이슬람과 유교뿐만 아니라 도교와의 조화를 추구했으며, 중국 이슬람 문화의 가장 뛰어난 업적 중 하나로 여겨진다.[78] 현대 중국 역사에서 중요한 군사 및 정치적 인물들은 이슬람 군벌 마푸샹과 같이 유교의 영향을 계속 받았다.[79] 20세기 초의 신생활운동 또한 유교의 영향을 받았다.

유교 가설이라고도 불리고, 더 포괄적인 아시아 개발 모델의 논쟁 대상 구성 요소로도 언급되는, 정치학자들과 경제학자들 사이에는 유교가 현대 동아시아의 겉으로는 유교적이지 않은 문화에 상당한 잠재적 역할을 한다는 이론이 존재한다. 즉, 유교가 그러한 문화에 부여한 엄격한 직업 윤리의 형태이다. 이 학자들은 유교가 이러한 문화에 영향을 미치지 않았다면, 싱가포르, 말레이시아, 홍콩, 타이완, 일본, 대한민국, 심지어 중국과 같은 동아시아 지역의 많은 사람들이 이처럼 빠르게 근대화되고 산업화될 수 없었을 것이라고 주장한다.

예를 들어, 베트남 전쟁이 베트남에 미친 영향은 엄청났지만, 지난 수십 년 동안 베트남은 매우 빠른 속도로 재개발되고 있다. 대부분의 학자들은 이 아이디어의 기원을 미래학자 허먼 칸의 저서 ''세계 경제 개발: 1979년 이후''에 기인한다.[80] 크리스토발 케이의 ''동아시아가 라틴 아메리카를 추월한 이유: 농지 개혁, 산업화, 개발''과 같은 다른 연구들은 아시아의 성장을 다른 요인, 예를 들어 농지 개혁의 특성, "국가 역량"(국가 역량), 농업과 산업 간의 상호 작용에 기인했다.[81]

과거와 현재의 유교 신자들은 종종 환경 보호주의자였고, 현재도 그러하며, 이는 ''천''과 자연의 다른 측면, 그리고 그들의 통일성에서 비롯되는 "원리", 더 일반적으로는 전체로서의 조화, 즉 "진실한 마음의 기초"에 대한 존경심에서 비롯된다.[82] 유교가 중국의 공식적인 '국교'가 된 후, 그 영향력은 이후 수 세대 동안 중국 사회의 모든 삶의 영역과 모든 사상 조류에 침투했다. 이는 무술 문화도 예외는 아니었다. 공자는 생전에 무술 (궁술 제외) 수련을 거부했지만, 자신의 목표를 달성하기 위해 군사력을 광범위하게 사용한 통치자 밑에서 일했다. 이후 수 세기 동안 유교는 손록당(Sun Lutang)과 같이 영향력 있는 많은 교육받은 무술가들에게 큰 영향을 미쳤으며, 특히 19세기부터 중국의 맨손 무술이 더욱 널리 퍼지고 유교, 불교, 도교의 철학적 영향을 더 쉽게 흡수하기 시작했을 때 더욱 그러했다.

북조 계열의 수나라가 중국을 통일했기 때문에, 수나라 초기의 유학은 북학 중심이었다. 그러나 양제 때, 유착(劉焯)·유현(劉炫)의 두 유(劉)가 나타나, 비한(費甝)의 『상서의소(尚書義疏)』를 참고하거나, 남학 계열의 주석에 의소를 만들면서 남북 유학을 종합했다. 유착의 『오경술의(五經述義)』, 유현의 『춘추술의(春秋述義)』, 『상서술의(尚書述義)』, 『모시술의(毛詩述義)』는 당나라의 『오경정의』의 저본이 되었다. 재야 학자 중에는 왕통(문중자)이 있었다. 그는 스스로를 주공(周公)으로부터 공자(孔子)로 이어지는 학통을 잇는다고 자임하며, 육경의 속편인 "속경(続経)"을 지었다. 위작·윤색설도 있지만, 『논어』에 비견되는 『중설』이 현존하고 있다. 그의 유·불·도 삼교 귀일의 입장, 스스로를 유교의 창시자인 성인으로 여기는 입장이 훗날의 송학에 영향을 주었다.

; 개론서

- 가지 노부유키 『유교란 무엇인가』 주오코론신서, 증보판 2015년 ISBN 978-4121909893

- 가지 노부유키 『침묵의 종교 - 유교』 치쿠마 서방〈치쿠마 라이브러리〉/ 개정판・치쿠마 학예 문고, 2011년

- 쿠시다 히사하루 『유교의 지혜 - 모순 속에서 살아가기』 주오코론신서 ISBN 978-4121016850

- 스즈키 토시사다 『유교 철학 연구』 메이지 서원 ISBN 9784625483028

- T・후브라, D・후브라 『유교 시리즈 세계의 종교』 스즈키 히로시 역 아오토샤 ISBN 9784791752980

- 카노 나오사다 편 『그림으로 알 수 있는 잡학 논어』 나츠메사, 2001년, ISBN 4816330461

- 미도리카와 유스케 『공자의 일생과 논어』 메이지 서원, 2007년, ISBN 9784625684036

- 츠치다 켄지로 편 『21세기에 유교를 묻다』 와세다 대학 출판부〈와세다 대학 공자학원 총서〉, 2010년, ISBN 9784657102225

- 나가토미 아오지 편 『유교 그 가능성』 와세다 대학 출판부〈와세다 대학 공자학원 총서〉, 2011년, ISBN 9784657110145

; 전기

- 시라카와 시즈카 『공자전』 주오코론 문고, 1991년 ISBN 4122041600

- 모로하시 테츠지 『여시아문 공자전』 (상・하), 다이슈칸 서점, 1990년

- 카네야 오사무 『공자』 코단샤 학술 문고, 1990년, ISBN 978-4061589353

- 타케우치 요시오 『논어 연구』 이와나미 서점, 1939년, ASIN B000J9BC3Q, 복간

- 츠다 소키치 『논어와 공자의 사상』 이와나미 서점, 1946년, ISBN BN07038153, 복간

- 미야자키 시테이 『논어를 새롭게 읽는 방법』 토나미 마모루 편, 이와나미 현대 문고, 2000년, ISBN 4006000227

; 오경

- 역경

- * 이마이 우사부로 『역경』 전3권: 메이지 서원〈신석 한문 대계〉

(상) ISBN 9784625570230, (중) ISBN 9784625570247, (하) ISBN 9784625673146 - * 혼다 와타루 『역』 신판: 아사히 선서〈중국 고전 선〉, 1997년 ISBN 9784022590107

- * 타카다 신지・고토 모토미 『역경』 이와나미 문고

(상) ISBN 9784003320112, (하) ISBN 9784003320129 - 서경

- * 카토 츠네카타 『서경 (상)』 메이지 서원〈신석 한문 대계〉 ISBN 9784625570254

- * 오노자와 세이이치 『서경 (하)』 메이지 서원〈신석 한문 대계〉 ISBN 9784625570261

- * 이케다 스에토시 『상서』 슈에이샤〈전석 한문 대계〉

- 시경

- * 이시카와 타다히사 『시경』 전3권: 메이지 서원〈신석 한문 대계〉. 그 외에 신서 한문 대계(초역본)가 있다.

(상) ISBN 9784625571107, (중) ISBN 9784625571114, (하) ISBN 9784625673009 - * 시라카와 시즈카 『시경 국풍』 헤이본샤 동양 문고, ISBN 9784582805185

- * 시라카와 시즈카 『시경 아송』 헤이본샤 동양 문고 전2권, (1) ISBN 9784582806359, (2) ISBN 9784582806366

- 예기

- * 타케우치 테루오 『예기』 전3권: 메이지 서원〈신석 한문 대계〉

(상) ISBN 9784625570278, (중) ISBN 9784625570285, (하) ISBN 9784625570292 - * 이치하라 쿄키치 등 『예기』 전3권: 슈에이샤〈전석 한문 대계〉

- * 『예기』 「한문 대계」 토잔보, 초판 1913년. 개정판 1984년

- * 게이코 촌 『예기』 (상・하), 한적 국자해 전서: 와세다 대학 출판부, 초판 1914년

- * 야스이 코타로 『예기』 「국역 한문 대성」 국민 문고 간행회, 초판 1921년

- * 시모미 타카오 『예기』 메이토쿠 출판사〈중국 고전 신서〉, 초판 1973년

- 춘추

- * 춘추좌씨전

- ** 카마다 마사시 『춘추좌씨전』 전4권, 메이지 서원〈신석 한문 대계〉

(1) ISBN 9784625570308, (2) ISBN 9784625570315, (3) ISBN 9784625570322, (4) ISBN 9784625570339 - ** 타케우치 테루오 『춘추좌씨전』 전3권, 슈에이샤〈전석 한문 대계〉

- ** 오구라 요시히코 『춘추좌씨전』 전3권, 이와나미 문고

(상) ISBN 9784003321614, (중) ISBN 9784003321621, (하) ISBN 9784003321638 - * 춘추공양전

- ** 하야시 라잔 훈점 사이콘 출판(복각)

- ** 『세계 문학 전집 3 오경・논어』, 공양전 (니하라 토시쿠니 역) 치쿠마 서방, 1970년

니하라 토시쿠니 저 『춘추공양전 연구』 소분샤〈동양학 총서〉, 1978년

- * 춘추곡량전

- ** 노마 후미시 저 『춘추학 공양전과 곡량전』 켄분 출판〈켄분 선서〉, 2001년, ISBN 9784876362011

; 사서

- 대학

- * 우노 테츠토 『대학』 코단샤 학술 문고 1983년 ISBN 4061585940

- * 카네야 오사무 『대학 중용』 이와나미 문고 2004년 ISBN 4003322215

- * 아카츠카 타다시 『대학・중용』 메이지 서원〈신석 한문 대계〉 1998년 ISBN 4625570026

- 중용

- * 시마다 켄지 『대학・중용』 아사히 신문사〈중국 고전 선〉, 1967년 / 아사히 문고 (상・하), 1978년

- * 우노 테츠토 『중용』 코단샤 학술 문고 1983년 ISBN 4061585959

- * 마타노 타로 『대학・중용』 메이토쿠 출판사〈중국 고전 신서〉, 1968년

- 논어

- * 요시다 켄코 『논어』 메이지 서원〈신석 한문 대계 1〉, 초판 1960년, ISBN 4625570018. 신서 한문 대계 (초역본)가 있다

- * 깃카와 코지로 『논어』 각 (상・하) 신판: 아사히 선서〈중국 고전 선〉, 1996년 / 개정판・카도카와 소피아 문고, 2020년

- * 카네야 오사무 『논어 신정』 이와나미 문고, 1999년, ISBN 400-3320212. 와이드판 2001년

- * 미야자키 시테이 『현대어역 논어』 이와나미 현대 문고, 2000년, ISBN 4006000170

- * 카이즈카 시게키 『논어』 주오코론 문고, 개정판 2020년, ISBN 4122068487

- * 가지 노부유키 『논어』 코단샤 학술 문고, 2004년, 증정판 2009년

- 맹자

- * 코바야시 카츠토 『맹자』 이와나미 문고 (상・하) ISBN 978-4003320419 & ISBN 978-4003320426

- * 카이즈카 시게키 『맹자』 주오코론 클래식스. 초역본

- * 우치노 쿠마이치로・카토 토오리 『맹자』, 메이지 서원〈신석 한문 대계〉. 신서 한문 대계 (초역본)가 있다.

- * 우노 세이이치 『맹자』 슈에이샤〈전석 한문 대계〉/ 코단샤 학술 문고, 2019년

; 관련 고전

- 주례

- 의례

- * 이케다 스에토시 편역, 전5권: 도카이 대학 출판회〈도카이 고전 총서〉

- 이아

- 효경

- * 가지 노부유키 『효경』 코단샤 학술 문고, 2007년

- * 쿠리하라 케이스케 『효경』 메이지 서원〈신석 한문 대계〉, ISBN 9784625570353

- 순자

- * 카네야 오사무 『순자』 이와나미 문고 (상・하), ISBN 9784003320815 & ISBN 9784003320822

- * 후지이 센에이 『순자』 전2권: 메이지 서원〈신석 한문 대계〉. 그 외에 신서 한문 대계 (초역본)가 있다.

- * 카네야 오사무・사가와 오사무 『순자』 전2권: 슈에이샤〈전석 한문 대계〉

- 대대례기

- * 쿠리하라 케이스케 『대대례기』 메이지 서원〈신석 한문 대계〉, ISBN 9784625571138

- 사기

- 공자세가

- 중니 제자 열전

- 맹자순경열전

- 유림 열전

- 한서

- 동중서전

- 유림전

- 공자가어

- 우노 세이이치 역 『공자가어』 메이지 서원(明治書院) 〈신석한문대계〉 ISBN 9784625570537. 신서 한문 대계(초역본)가 있다.

- 후지와라 타다시 역 『공자가어』 이와나미 문고 ISBN 9784003320228

;논어집해

- 와타나베 요시히로 주편 『전역 논어집해』 큐코 서원(汲古書院) 상・하 2020년

;주자학

- 주자 『논어집주』

- 카사마 서원(笠間書院) ISBN 978-4305001559. 사나다 탄바, 후키노 야스 편

- 칸노 미치아키 편, 메이지 서원 ISBN 978-4625733017, 신판 2003년

- 『논어집주』 츠치다 켄지로 역주, 헤이본샤(平凡社) 동양문고 전 4권

- 『근사록』

- 유아사 코손 역저, 신판・타치바나 출판(선서판)

(상) ISBN 978-4886926036, (중) ISBN 978-4886926043, (하) ISBN 978-4886926050 - 이치카와 야스시 역저 『근사록』 메이지 서원 〈신석한문대계〉 ISBN 978-4625570377

- 『「주자어류」초』 미우라 쿠니오 역주, 코단샤 학술문고 ISBN 9784061598959

- 시마다 켄지 저 『주자학과 양명학』 이와나미 신서 ISBN 9784004120285

;양명학

- 왕양명 『전습록』 미조구치 유조 역, 츄코 클래식스 ISBN 9784121600820

;조선의 유교와 유학

::사료에 조선 왕조의 오례(길례, 가례, 빈례, 군례, 흉례)의 예법을 기록한 "국조오례의", 세종 재위 기간의 역사를 기록한 "세종장헌대왕실록"이 있다.

;일본의 유학

- 오규 소라이 『논어징』 오가와 타마키 역주, 전 2권: 헤이본샤 동양문고 ISBN 9784582805758&ISBN 9784582805765

- 이토 진사이 『논어고의』

- 코야스 노리쿠니 저 『논어고의』 코야스 노리쿠니 『인재 논어 『논어고의』현대어역과 평석』 페리칸사(ぺりかん社) 상・하

- 『일본의 명저13 이토 진사이』 카이즈카 시게키 책임 편집, 츄오코론샤 1977년, 신판・츄코 백스 1983년. 현대어역만

9. 1. 세계 각국 역대 유명 유교 신자

수나라의 문제는 처음으로 과거를 실시하여, 기존의 귀족 자제들이 관리가 되는 체제에서 시험을 통해 관리가 선발되도록 했다. 이로 인해 유학자들이 그 지식을 바탕으로 관리가 될 수 있는 길이 넓어졌다.[121]참조

[1]

서적

The Five "Confucian" Classics

https://books.google[...]

Yale University Press

2022-03-12

[2]

harvnb

[3]

서적

Demystifying the Chinese Economy

https://books.google[...]