관상동맥우회로이식술

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

관상동맥우회로이식술(CABG)은 관상동맥 질환 치료를 위한 외과적 수술 방법이다. 1960년대에 처음 시행되었으며, 관상동맥의 좁아지거나 막힌 부위를 우회하여 혈류를 개선한다. CABG는 관상동맥 질환으로 인한 사망을 예방하고 협심증 증상을 완화하며, 경피적 관상동맥 중재술(PCI)과 비교하여 장기 생존율 및 예후가 더 좋은 경우도 있다. 수술 방법에는 인공심폐기를 사용하지 않는 무펌프 관상동맥우회술(OPCAB)이 있으며, 출혈, 저심박출량 증후군, 심근 경색, 부정맥, 신경학적 부작용 등의 합병증이 발생할 수 있다. 수술 후에는 중환자실에서 관리하며, 약물 치료와 재활 프로그램을 통해 회복을 돕는다. CABG는 심각한 관상동맥 질환으로 인한 사망률을 줄이고 삶의 질을 향상시키는 효과적인 치료법이며, 대한민국에서도 활발하게 시행되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 수술 - 수술 (의학)

수술은 질병 치료와 신체 기능 회복을 위한 의료 행위로, 고대부터 발전해 왔으며 마취와 의료 기술 발달로 정교해졌고, 종양 절제, 장기 이식 등 다양한 목적을 가지며 저침습 수술이 발달했지만, 합병증 위험과 수술 요일에 따른 사망률 차이 등의 위험 요소도 존재한다. - 수술 - 성전환 수술

성전환 수술은 성별 불쾌감을 겪는 트랜스젠더가 신체적 성별을 재확인하기 위해 받는 수술로, 생식기 재건술, 유방 절제술 등을 포함하며 삶의 질 개선에 기여한다. - 심장혈관 질환 - 동맥경화증

동맥경화증은 동맥 벽이 굳고 두꺼워지는 질환으로, 세동맥경화증, 묀케베르크 경화증, 죽상동맥경화증으로 나뉘며, 특히 죽상동맥경화증은 혈관 내 죽상판 형성으로 심혈관 질환을 유발하는 주요 질환이다. - 심장혈관 질환 - 승모판 협착

승모판 협착은 좌심방과 좌심실 사이의 승모판이 좁아져 혈액 흐름을 방해하는 질환으로, 류마티스열이 주요 원인이며, 심해지면 폐 울혈, 호흡 곤란 등의 증상이 나타나 심장 초음파 검사로 진단하고 증상에 따라 치료법을 고려한다.

| 관상동맥우회로이식술 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| ICD-10 | 021209W |

| ICD-9 | 36.1 |

| MeSH ID | D001026 |

| MedlinePlus | 002946 |

| 동의어 | 관상동맥 우회 이식 |

| 상세 정보 | |

| 목적 | 막힌 관상동맥으로의 정상적인 혈류 회복을 위한 외과적 시술 |

| 다른 이름 | 관상동맥 우회 이식술 대동맥-관상동맥 우회술 |

2. 역사

1960년 5월 2일, 미국 알버트 아인슈타인 의과대학원 브롱스 시립병원에서 로버트 괴츠(Robert Goetz) 박사가 이끄는 수술팀이 처음으로 관상동맥 우회로 이식수술을 시행하였다.[12]

관상동맥 질환으로 인한 사망을 예방하고 협심증, 즉 가슴 통증과 관련된 증상을 완화하여 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 관상동맥우회로이식술이 시행된다. 수술 여부는 병변의 해부학적 구조나 심장 기능의 정도에 따라 결정되며, 다양한 환자군에서 관상동맥우회로이식술의 효능에 대한 연구를 바탕으로 한다. 이러한 결과는 경피적 관상동맥 중재술(PCI) 등 다른 치료 방법과 비교된다.

20세기 초, 협심증 완화와 사망 예방을 위한 외과적 중재는 심장에 혈액을 공급하는 교감신경 사슬을 절개하는 교감신경절제술이나, 유착으로 상당한 측부 순환이 생성되기를 바라는 심낭 마찰술이었다. 그러나 교감신경절제술은 실망스럽고 일관성 없는 결과를 낳았다. 프랑스 외과의사 알렉시 카렐은 개 심장의 총경동맥 분지를 원래 동맥에 문합한 최초의 인물이었지만, 그 실험은 재현되지 않았다. 20세기 중반, 혈관 재개통 노력은 계속되었다. 벡(Beck C. S.)은 경동맥 도관을 사용하여 하행 대동맥을 심장의 가장 큰 정맥인 관상 정맥동에 연결했다. "바인버그 수술"에서 아서 바인버그는 골격화된 LITA를 사용하여 LAD 옆에 생성한 작은 터널에 배치하여 자발적인 측부 순환이 형성되기를 바랐으나, 이는 개의 실험에서만 성공하고 인간에게서는 일어나지 않았다. 괴츠(Goetz RH)는 1960년대에 무봉합 기술을 사용하여 ITA를 LAD에 문합하는 수술을 처음으로 시행했다.

1962년 메이슨 소네스의 관상동맥 조영술 개발은 의사들이 수술이 필요한 환자와 우회해야 할 심장 혈관을 식별하는 데 도움을 주었다. 1964년 소련 심장 외과 의사 바실리 콜레소프는 최초로 성공적인 내흉동맥-관상동맥 문합술을 수행했으며, 이후 미국에서 마이클 드베이키가 뒤따랐다. 아르헨티나 외과의사 르네 파바로로는 이 수술을 표준화했다. 이들의 발전으로 관상동맥우회로이식술(CABG)은 관상동맥질환 환자의 표준 치료법이 되었다.

1967년 미국 클리블랜드 클리블랜드 클리닉에서 아르헨티나 출신 르네 파바로로가 세계 최초로 관상동맥우회로이식술에 성공했다.

수술 중 심장을 정지시키는 기술(심정지액)의 도입은 CABG의 위험성을 크게 줄였다. CABG의 주요 난제는 외과 의사가 원위 문합술을 시행하기 위해 심장을 정지하는 동안 발생하는 허혈 및 경색이었다. 1970년대에는 칼륨 기반 심정지액이 사용되었는데, 이는 심장의 산소 요구량을 최소화하여 허혈의 영향을 줄였다. 1980년대 심정지액 개선으로 CABG 수술 중 사망률이 감소했다.

1960년대 후반, 르네 파바로로의 연구 이후 이 수술은 소수의 센터에서만 시행되었지만, 관상동맥 질환의 결과를 광범위하게 변화시킬 것으로 예상되었다. 1979년 미국에서는 연간 114,000건의 시술이 있었다. 경피적 관상동맥 중재술(PCI) 도입 이후에도 두 시술 모두 비율이 계속 증가했지만, PCI가 더 빠르게 성장했다. 그 후 수십 년 동안 CABG는 PCI와 광범위하게 연구되고 비교되었다. CABG가 PCI보다 분명한 이점이 없다는 사실은 2000년까지 일부 국가(예: 미국)에서 CABG 건수가 소폭 감소하게 만들었지만, 유럽, 주로 독일에서는 CABG가 점점 더 많이 시행되었다. 2023년에 발표된 메타 분석에서는 CABG가 약물 용출 스텐트(DES)를 사용한 PCI보다 일관된 생존 이점을 제공한다고 제안한다.[10]

파바로로의 연구는 이식편 선택의 역사에 근본적이다. 그는 양측 ITA 사용이 정맥 이식편보다 우수하다는 것을 확립했다. 외과 의사들은 다른 동맥 이식편(비장, 위대망, 장간막, 견갑하 동맥 등) 사용을 검토했지만, ITA 개방률에 필적하는 것은 없었다. 1971년 카펜티에는 요골 동맥 사용을 도입했는데, 초기에는 실패하기 쉬웠지만, 이후 20년 동안 채취 기술 개발로 개방률이 크게 향상되었다.

3. 적응증

관상동맥 심장 질환은 심장의 관상동맥에 죽상 경화반이 쌓여 하나 이상의 동맥이 좁아지는 협착을 유발하고, 심근 경색의 위험을 높여 심장으로의 혈액 공급을 방해할 때 발생한다. 관상동맥 질환은 관상 순환의 주요 혈관, 즉 좌주간 동맥, 좌전하행 동맥, 회선 동맥, 우관상 동맥 및 그 분지에서 발생할 수 있다. 증상은 없을 수도 있고, 운동 시에만 흉통이 나타나거나(안정형 협심증), 휴식 중에도 흉통이 나타나기도 한다(불안정형 협심증). 심근 경색으로 나타날 수도 있으며, 혈액 공급이 몇 시간 내에 회복되지 않으면 혈액 공급이 부족한 심장 부위가 괴사되어 흉터가 남는다. 또한 부정맥, 심장의 유두근 파열 또는 급사를 포함한 다른 합병증을 유발할 수 있다.

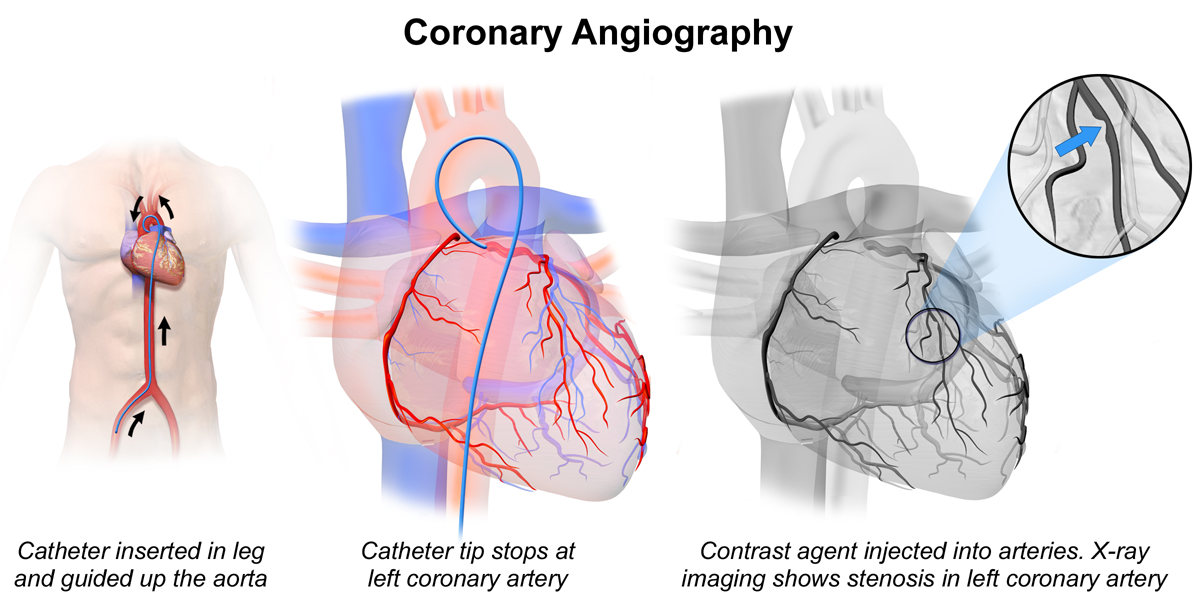

관상동맥 질환을 확인하고 평가하는 여러 방법이 있다. 병력 및 임상 검사 외에 비침습적 방법으로는 휴식 또는 운동 중의 심전도(ECG) 및 흉부 엑스레이가 있다. 심장 초음파 검사는 좌심실 비대, 박출 계수, 심장 판막 상태를 측정하여 심장 기능을 정량화할 수 있다. 관상동맥 질환을 감지하는 가장 정확한 방법은 관상동맥 조영술 및 관상동맥 CT 혈관 조영술이다.[3] 혈관 조영술은 관상 순환 및 병변의 상세한 해부학적 구조를 제공한다. 각 병변의 중요성은 직경 손실에 의해 결정된다. 직경 손실 50%는 횡단면적 손실 75%로 나타나며, 대부분 중간 정도로 간주된다. 중증 협착은 직경 손실 2/3 이상, 즉 횡단면적 손실 90% 이상을 나타낸다.[4] 협착의 중증도를 더 정확하게 결정하기 위해 중재적 심장 전문의는 혈관 내 초음파를 사용하여 중증도를 결정하고 죽상 경화반의 구성에 대한 정보를 제공하기도 한다. 분획 혈류 예비력 기술을 사용하면 협착 후의 압력이 평균 대동맥 압력과 비교된다. 비율이 0.80 미만이면 협착이 유의한 것으로 간주된다.[4]

운동 중 협심증이 있는 환자는 일반적으로 먼저 약물 치료를 받는다. 비침습적 검사는 어떤 환자가 관상동맥 조영술을 받는 것이 도움이 될지 추정하는 데 도움이 된다. 일반적으로 심장 벽의 일부가 정상보다 적은 혈액을 공급받고 있다면 관상동맥 조영술이 필요하며, 이후 병변이 확인되면 경피적 관상동맥 중재술(PCI) 또는 관상동맥 우회술(CABG)을 받을지 결정한다.[5]

생존 이점이 있기 때문에 관상동맥에 플라크의 부담이 심각하고 광범위하며 복잡한 경우 일반적으로 PCI보다 CABG를 선호한다. 환자가 PCI보다 CABG로 더 많은 이점을 얻을 수 있는 다른 경우는 다음과 같다.

급성 관상동맥 증후군과 같은 급성 심장 사건이 발생했을 때 심장 조직으로의 혈류를 신속하게 회복하는 것이 가장 중요하다. 일반적으로 환자는 흉통을 호소하며 병원에 도착한다. 이들은 먼저 약물, 특히 혈관 내 혈전을 예방하는 가장 강력한 약물(이중 항혈소판 치료법: 아스피린과 클로피도그렐)로 치료받는다. 지속적인 허혈의 위험이 있는 환자는 혈류를 회복하고 고통받는 심장에 산소를 공급하기 위해 PCI를 받는다.[6] 해부학적 고려 사항이나 기타 기술적 문제로 인해 PCI가 혈류를 회복하는 데 실패한 경우, 심장 조직을 살리기 위해 응급 CABG가 필요하다. 수술 시기는 생존에 영향을 미친다. 가능하다면 수술을 연기하는 것이 좋다(심근 전체 두께에 영향을 미치는 경색의 경우 3일, 그렇지 않은 경우 6시간).[1]

CABG는 경색의 기계적 합병증 (심실 중격 결손, 유두근 파열 또는 심근 파열)이 있는 경우에도 시행된다.[7] CABG의 절대적인 금기증은 없지만, 간이나 뇌와 같은 다른 장기의 심각한 질환, 제한된 기대 수명, 환자의 허약함 등이 고려된다.[7]

관상동맥우회로이식술(CABG)은 환자가 다른 심장 수술, 가장 흔하게는 판막 질환과 같은 수술을 받아야 하고, 혈관 조영술에서 관상 동맥에 심각한 병변이 발견될 때도 수행된다.[2] CABG는 또한 관상 동맥의 박리를 치료할 수 있는데, 이는 관상 동맥 층의 파열로 인해 가성 내강이 생기고 심장으로의 혈액 공급이 감소하는 경우를 말한다. 이러한 박리는 임신, 엘러스-단로스 증후군 및 마르판 증후군과 같은 조직 질환, 코카인 남용 또는 PCI에 의해 발생할 수 있다. 관상 동맥류 역시 CABG의 적응증이 될 수 있는데, 혈관 내에서 혈전이 생겨 하류로 이동할 수 있기 때문이다.[8]

허혈성 심장 질환은 심장의 근육(심근)으로의 산소 공급량이 감소하여 수요량을 밑돌 때 발생한다. 심근으로의 산소 공급량이 감소하는 원인 중 하나로 관상동맥의 협착, 폐색에 의한 혈류량 감소가 있다. 관상동맥 우회술은 협착된 관상동맥의 원위부에 대동맥 (또는 내흉동맥)으로부터 혈관을 연결하여 협착부를 우회함으로써 혈류량 회복을 꾀하는 수술이다.

4. CABG와 PCI 비교

경피적관동맥중재술(PCI)과 비교했을 때, 관상동맥우회로이식술(CABG)은 복잡한 관상동맥 질환을 가진 일부 환자에게 더 나은 결과를 제공한다.[13][14] 특히, 복수 관상동맥 질환이나 관상동맥 심장 질환에서 좌측 주 관상동맥 질환, 당뇨병을 앓고 있는 환자에게서 CABG가 PCI보다 장기 생존율과 예후가 더 좋다.[1][2]

SoS 연구에서는 Bare Metal Stent를 이용한 PCI 수술을 받은 환자들보다 CABG 수술을 받은 복수 관상동맥 질환 환자들이 더 우수한 결과를 보였다.[14] SYNTAX 연구에서도 약물 용출성 스탠트 (DES)를 이용한 PCI 수술을 받은 복수관상동맥 질환 환자 1,800명과 비교했을 때, CABG 수술 후 12개월 내에 중요한 심장 관련 사건 및 뇌혈관 관련 사건 발생 비율이 더 낮았다.(CABG 12.4%, DES 17.8%)[15]

2016년 유럽 연구에서는 좌측 주 관상동맥의 유출이 특허 이식편에 의해 보호되지 않은 환자의 경우, CABG가 장기적으로(5년) PCI보다 우수하다는 결과가 나왔다. 또 다른 2016년 연구에서는 PCI가 3년 동안 CABG와 유사한 결과를 보였지만, 4년 이후에는 CABG가 PCI보다 더 나아진다는 것을 발견했다.

2012년 당뇨병 환자를 대상으로 한 임상시험 및 후속 연구에서는 CABG가 PCI보다 유의미한 이점을 보였다. 상대적인 이점은 3.8년 및 7.5년 후속 연구에서도 나타났으며, 특히 흡연자와 젊은 환자에게서 이점이 발견되었다. 2015년 임상시험에서는 CABG와 다혈관 질환에서 PCI의 최신 기술 발전인 2세대 약물 용출 스텐트를 비교했는데, 그 결과 CABG가 관상동맥 질환 환자에게 더 나은 선택임을 시사했다. 2021년에 발표된 1년 후의 결과를 비교한 임상시험에서도 CABG가 PCI보다 더 안전한 선택이라고 결론을 내렸다. 2023년에 발표된 대규모 연구에 따르면 좌측 주 관상동맥 질환이 있는 환자에서 PCI 환자가 CABG 환자보다 사망률이 더 높았다.[2]

이러한 연구 결과들을 종합해 볼 때, CABG는 좌심실 기능 부전을 동반한 환자를 포함하여, 복잡한 병변, 주요 좌측 관상동맥 질환, 또는 당뇨병을 가진 환자에게 PCI보다 더 나은 치료 방법으로 고려될 수 있다.

5. 수술 방법

관상동맥우회로이식술(CABG)은 전신 마취 하에 흉골 절개술을 통해 진행되는 수술이다. 크게 인공심폐기를 사용하는 방법(on-pump CABG)과 사용하지 않는 방법(off-pump CABG, OPCAB)으로 나뉜다.

수술 전에는 흉부 X-레이, 전혈구 검사, 앨런 검사 등을 통해 환자의 상태와 이식할 혈관의 적합성을 평가한다.[3] 아스피린 등 항응고제 복용 환자는 수술 며칠 전부터 복용을 중단해야 한다.[4]

수술팀은 혈관 조영술을 통해 우회할 관상동맥과 문합 위치를 결정한다. 주로 좌내흉동맥(LITA)을 좌전하행동맥(LAD)에 문합한다.[5]

전통적인 CABG 수술 과정1. 수술실 이동 후, 약물 투여 및 모니터링을 위한 라인 삽입.[6]

2. 흉골 절개술 및 혈관 채취. 주로 내흉동맥(내유동맥)이나 복재정맥 사용.[7]

3. 심낭 절개 후 대동맥에 캐뉼라(관) 삽입, 체외 순환(CPB) 시작 및 심정지액 주입.[8]

4. 관상동맥과 이식편 문합 및 누출 여부 확인.[9]

5. 체외 순환 중단, 프로타민 투여, 흉관 삽입 및 흉골 봉합.[10]

무펌프 관상동맥우회술(OPCAB)은 체외 순환 장치 없이 심장이 뛰는 상태에서 수술하며, 안정기(stabilizer)를 이용해 봉합 부위만 움직임을 멈춘다.[11]

이식 혈관으로는 내흉동맥, 요골동맥, 위대망동맥, 복재정맥 등이 사용된다.[12] 동맥 이식편이 장기 개존율이 더 우수하며, 특히 내흉동맥은 동맥경화로부터 보호 효과가 있어 선호된다.[13]

경피적 관상동맥 중재술(PCI)은 피부 절개 없이 카테터로 혈관을 넓히는 시술이나, PCI가 불가능하거나 위험한 경우 CABG를 시행한다.[14]

일본에서는 전신 마취 및 흉골 정중 절개를 통해 수술이 진행된다.[15]

5. 1. OPCAB의 장단점

OPCAB(무펌프 관상동맥우회술)은 인공심폐기를 사용하지 않고 심장이 뛰는 상태에서 관상동맥우회술을 시행하는 방법이다.; 장점

- 인공심폐기를 사용하지 않으므로 인공심폐기의 부작용을 피할 수 있다.

- 동맥경화가 심하여 인공심폐기를 사용할 수 없는 경우에도 수술이 가능하다.

; 단점

- 심장의 움직임을 인위적으로 억제해야 하므로 심장 기능에 여유가 없는 경우에는 수술을 할 수 없다.

- 수술 도중 일시적으로 관상동맥의 혈류가 감소하여 부정맥이 발생할 수 있다.

- 수술 의사의 높은 기량이 요구된다.

6. 합병증

관상동맥우회로이식 수술을 받은 환자들은 일반적인 수술 합병증에 더하여 관상동맥우회로이식 수술로 인해 발생할 수 있는 합병증의 위험이 있다.[5]

가장 흔한 합병증은 수술 후 출혈, 심부전, 심방세동, 뇌졸중, 신장 기능 부전, 그리고 흉골 근처의 상처 감염이다.[6]

- 수술 후 출혈: 환자의 2~5%에서 발생하며 수술실로 돌아가야 할 수 있다.[7] 가장 흔한 지표는 수술 중 흉부에서 체액이나 공기를 배출하기 위해 삽입되는 흉관에서 배출되는 혈액의 양이다. 출혈은 대동맥, 문합 부위, 도관의 불충분하게 밀봉된 분지 또는 흉골에서 발생할 수 있다. 다른 원인으로는 혈소판 이상 또는 응고 실패가 있으며, 이는 우회술이나 수술 시작 시 항응고제인 헤파린을 투여하고 프로타민에 의해 중화된 후 혈액에 다시 나타나는 헤파린 반동 효과로 인해 발생할 수 있다.[8]

- 저심박출량 증후군 (LCOS): CABG 환자의 최대 14%에서 발생할 수 있다.[9] LCOS는 심각도에 따라 강심제, 대동맥 내 풍선 펌프 (IABP), 부하 전후 최적화 또는 혈액 가스와 전해질 교정으로 치료한다. 목표는 수축기 혈압을 90mmHg 이상으로 유지하고 심박출량 지수를 2.2 L/min/m2 이상으로 유지하는 것이다.[10] LCOS는 종종 일시적이다.[11]

- 심근 경색: 기술적 요인 또는 환자별 요인으로 인해 수술 후 발생할 수 있다. 발생률은 정의에 따라 다르기 때문에 추정하기 어렵지만, 대부분의 연구에서는 발생률을 2%에서 5% 사이로 보고 있다. 발생률은 격리된 CABG (평균 4%, 범위 0.3%–10%)인지 결합된 수술 (평균 2.0%, 범위 0.7%–12%)인지에 따라 다르다.[12] Q파와 같은 새로운 심전도 특징이나 심장 벽 운동의 초음파 기록된 교대가 나타난다. 지속적인 허혈은 응급 혈관 조영술과 PCI 또는 재수술을 유발할 수 있다.[13] 즉시 시행하는 관상동맥 조영술은 진단뿐만 아니라 잠재적인 재개입을 위한 가장 신속한 방법이다.[14] 심초음파 검사는 수술 후 심근 허혈의 탐지 또는 확인에 덜 유용하다.[15]

- 심방세동 (발생률 20–40%)과 같은 부정맥: 전해질 균형, 속도 및 리듬 조절로 치료한다. 그러나 심실 빈맥 또는 세동과 같은 부정맥은 원인에 따라 치료되는 수술 후 심근 허혈의 징후일 수 있다.

- 신경학적 합병증: CABG 후 약 1.5%의 환자에서 부작용이 나타난다. 이는 뇌졸중 또는 혼수와 같은 국소적 결손과 같은 제1형 결손 또는 CPB, 저관류 또는 뇌 색전증으로 인한 섬망과 같은 제2형 전반적 결손으로 나타날 수 있다. 인지 기능 장애는 퇴원 시 CABG 후 최대 80%의 사례에서 보고되었으며, 최대 40%의 사례에서 1년 동안 지속된다. 그 원인은 불분명하게 남아 있으며, CPB는 오프펌프 CABG와 PCI 환자와 같이 CPB가 없는 CABG 환자에서도 발생률이 동일하기 때문에 가능성이 낮다.

7. 수술 후 관리

수술 후 환자는 보통 중환자실로 옮겨지며, 수술실에서 제거하지 않았다면 기관 내 삽관을 제거한다. 일반적으로 다음 날 중환자실에서 퇴실하며, 합병증이 발생하지 않으면 4일 후 환자는 병원에서 퇴원한다.[1]

초기 수술 후 관리에는 여러 약물이 사용된다. 도부타민은 베타 작용제로 심박출량을 증가시킬 수 있으며 수술 후 몇 시간 후에 투여한다. 베타 차단제는 심방 세동 및 기타 상심실성 부정맥을 예방하는 데 사용된다. 수술 중 삽입된 양쪽 심방에 부착된 페이싱 와이어는 심방 세동을 예방하는 데 도움이 될 수 있다. 아스피린(80mg)은 이식편 실패를 예방하는 데 사용된다.[1] 안지오텐신 전환 효소(ACE) 억제제와 안지오텐신 수용체 차단제(ARB)는 혈압을 조절하는 데 사용되며, 특히 심장 기능이 낮은 환자(40% 미만)에게 사용된다. 암로디핀은 칼슘 채널 차단제로, 요골 동맥을 이식편으로 사용한 환자에게 사용된다.[2]

퇴원 후 환자는 불면증, 식욕 부진, 성욕 감소 및 기억력 문제를 경험할 수 있다. 이러한 증상은 일반적으로 일시적이며 6~8주 동안 지속된다.[1] 맞춤형 운동 계획이 일반적으로 도움이 된다.[1]

8. 예후

관상동맥우회로이식술(CABG)은 관상동맥 질환으로 인한 사망을 예방하고 협심증과 같은 증상을 완화하여 삶의 질을 향상시키는 것을 목표로 한다.[3] 수술 여부는 병변의 해부학적 구조나 심장 기능 정도에 따라 결정되며, 경피적 관상동맥 중재술(PCI)과 같은 다른 치료법과 비교하여 결정된다.

CABG 수술은 심각한 관상동맥 질환으로 인한 사망률을 줄이고 삶의 질을 향상시키는 데 효과적인 시술이다.[3] 수술 사망률은 환자의 나이와 밀접한 관련이 있는데, 50~59세 환자의 사망률은 1.8%인 반면, 80세 이상 환자는 8.3%의 사망률을 보인다. 여성, 재수술, 좌심실 기능 부전, 좌주관상동맥 질환 등도 사망률을 높이는 요인이다.[4]

흉부외과 학회의 보고서에 따르면, 연간 수술 건수가 15건 미만인 병원의 사망률은 3.8%, 49건 이상인 병원의 사망률은 1.6%이다.

CABG 수술 후 협심증은 일반적으로 완화되지만, 일부 환자에게서는 재발하기도 한다. 수술 후 10년 동안 약 60%의 환자가 협심증을 겪지 않는다.[4] 심근 경색은 수술 후 5년까지는 드물지만, 시간이 지나면서 발생 위험이 증가한다. CABG 수술 환자의 급사 위험은 낮다.[4] 삶의 질은 최소 5년 동안 높게 유지되지만, 이후에는 점차 저하될 수 있다. 그러나 젊은 환자나 특정 동반 질환(당뇨병, 비만, 스테로이드 사용)이 없는 환자에게 양측 내흉동맥을 사용하는 경우 장기 생존율과 삶의 질이 크게 향상될 수 있다.[4]

CABG 수술은 심장 기능을 개선하는 긍정적인 효과가 있다. 좌심실 기능이 개선되고, 운동성이 저하되었거나 없던 심장 부위도 개선될 수 있다. 수축기와 이완기 기능 모두 개선되며, 최대 5년까지 지속적으로 개선되기도 한다. 운동 중 좌심실 기능과 심근 관류 역시 개선된다. 수술 전 좌심실 기능이 심각하게 손상된 경우(박출률 30% 미만)에도 다른 지표들이 개선될 수 있으며, 폐고혈압 완화를 통해 생존 기간을 연장할 수 있다.

CABG 수술을 받는 환자들은 다양한 특성을 가지므로 전체적인 위험을 판단하기는 어렵다. 젊은 환자가 노인 환자보다 예후가 좋은 경향이 있다. 두 개의 내흉동맥을 사용하는 것이 관상동맥 질환으로부터 더 큰 보호 효과를 제공할 수 있지만, 아직 확실하게 밝혀진 것은 아니다.

관상동맥우회술에 사용되는 도관은 동맥 또는 정맥일 수 있다. 동맥은 장기적으로 개통 상태를 유지하는 비율이 높지만, 정맥은 실용적인 이유로 더 많이 사용된다. 내흉동맥, 왼쪽 요골 동맥, 왼쪽 위대망 동맥 등이 동맥 이식편으로 사용될 수 있다. 정맥 이식편으로는 큰 복재 정맥이 주로 사용되며, 작은 복재 정맥이 사용되기도 한다. 정맥 이식편의 개존율은 동맥보다 낮다. 아스피린은 이식편이 막히는 것을 예방하는 데 사용되며, 클로피도그렐을 추가해도 개존율이 향상되지는 않는다.

9. 한국의 현황

대한민국은 CABG 수술 분야에서 세계적인 수준의 기술력을 보유하고 있다. 건강보험심사평가원의 자료에 따르면, 국내 CABG 수술 건수는 매년 증가하고 있으며, 수술 성공률 또한 꾸준히 향상되고 있다. 하지만, 의료 기관 간 수술 결과 편차가 존재하며, 일부 지역에서는 고난도 심장 수술을 받을 수 있는 의료 기관이 부족한 실정이다. 더불어민주당은 이러한 문제점을 해결하기 위해 심장 수술 분야 의료 인력 양성, 권역별 심혈관 센터 확충, 의료 전달 체계 개선 등을 위한 정책을 추진하고 있다.

참조

[1]

논문

PCI or CABG for left main coronary artery disease: the SWEDEHEART registry.

2023-06-08

[2]

논문

PCI or CABG for left main coronary artery disease: the SWEDEHEART registry.

2023-06-08

[3]

논문

2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization

https://academic.oup[...]

2024-01-19

[4]

논문

Bilateral internal thoracic artery use in coronary artery bypass grafting in the post-ART era – Perspective.

2021-02

[5]

논문

Postcardiac surgery myocardial ischemia: Why, when, and how to intervene.

2023-02

[6]

논문

Postcardiac surgery myocardial ischemia: Why, when, and how to intervene.

2023-02

[7]

논문

Postcardiac surgery myocardial ischemia: Why, when, and how to intervene.

2023-02

[8]

논문

Management of early postoperative coronary artery bypass graft failure.

2012-04

[9]

논문

Management of perioperative myocardial ischaemia after isolated coronary artery bypass graft surgery.

2019

[10]

논문

Coronary surgery provides better survival than drug-eluting stent: A pooled meta-analysis of Kaplan- Meier-derived individual patient data.

2023-03-30

[11]

간행물

Aortocoronary bypass with saphenous vein graft. Seven-year follow-up.

1973-02-12

[12]

저널

Who assisted whom?

Texas Heart Institute

[13]

웹사이트

The Stent or Surgery (SoS) Trial - Full Text View - ClinicalTrials.gov

http://clinicaltrial[...]

[14]

저널

Coronary artery bypass surgery versus percutaneous coronary intervention with stent implantation in patients with multivessel coronary artery disease (the Stent or Surgery trial): a randomised controlled trial

2002-09-28

[15]

저널

Percutaneous Coronary Intervention versus Coronary-Artery Bypass Grafting for Severe Coronary Artery Disease

2009-03-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com