돈화문

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

돈화문은 창덕궁의 정문으로, 1405년 창덕궁 창건 당시에는 궁장이 지어지지 못하고 1412년에 건립되었다. 임진왜란으로 소실되었다가 1608년에 중건되었으며, 현재는 창덕궁의 정문으로 사용되고 있다. 정면 5칸, 측면 2칸의 우진각 지붕, 다포집 구조로 조선 초기 건축 양식을 보여준다. 돈화문 앞에는 월대가 있으며, 금호문, 단봉문, 행랑 등의 부속 시설이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 창덕궁 - 낙선재

낙선재는 창덕궁과 창경궁 경계에 있는 건물로, 1847년 헌종이 왕실의 권위를 확립하고 개혁 의지를 실천하기 위해 마련되었으며, 이후 왕족들의 거처로 사용되었다. - 창덕궁 - 인정전

창덕궁의 정전인 인정전은 조선시대에 창건, 소실 후 재건되었으며 법궁의 역할도 수행했고, 내부에 용상과 일월오악도 병풍, 서양식 장식 등이 남아 있다. - 서울특별시의 문 - 광화문

광화문은 조선시대에 지어져 여러 차례 훼손과 이전을 겪었으며, 2006년부터 고종 중건 당시 모습으로 복원되어 현재에 이르고, 2023년에는 월대가 복원되었다. - 서울특별시의 문 - 흥인지문

흥인지문은 조선시대 한양도성의 동쪽 대문으로, 1398년에 처음 건립되어 1869년에 중건되었으며, 대한민국 보물 제1호이자 도성 8개 성문 중 유일하게 옹성을 갖추고 있고, 풍수지리적 이유로 이름 지어졌으며, 현재 서울 종로구에 위치한다. - 서울특별시의 보물 - 서울 이윤탁 한글영비

조선 중종 시대에 세워진 서울 이윤탁 한글영비는 묘비 훼손을 막기 위한 경계문이 한글로 새겨진 비석으로, 국어사 연구의 중요한 자료이자 현존하는 가장 오래된 한글 비석으로 평가받으며 보물로 지정되었다. - 서울특별시의 보물 - 흥인지문

흥인지문은 조선시대 한양도성의 동쪽 대문으로, 1398년에 처음 건립되어 1869년에 중건되었으며, 대한민국 보물 제1호이자 도성 8개 성문 중 유일하게 옹성을 갖추고 있고, 풍수지리적 이유로 이름 지어졌으며, 현재 서울 종로구에 위치한다.

2. 역사

1405년(태종 5년) 창덕궁 창건 당시에는 궁장이 지어지지 못했고, 1412년(태종 12년)에 행랑과 돈화문이 건립되었다.[6][7][8] 당시 돈화문 문루에는 공덕을 새긴 종을 매달아 변계량이 신혼종(晨昏鐘)이라 하였다.[9]

문종 즉위년인 1450년에는 명나라 황제의 사제(賜祭)를[10] 위해 문을 개수하였고,[11] 연산군 대에는 돈화문과 행랑 주변 담 밑의 민가를 철거하고 하마비를 세웠다.[12] 이 때 창덕궁 담을 경복궁의 담과 비슷한 규모로 쌓으며 돈화문도 다시 지었다.[13]

임진왜란 때 소실되었다가 1608년(광해군 원년)에 다시 지어져 8월 15일에 상량하였다.[14] 1976년 해체복원시 묵서명의 발견으로 중건 사실이 확실해졌다.[15] 1620년(광해군 12년)에는 종을 다시 주조하여 달았다.[16]

2. 1. 창건과 중건

1405년(태종 5년) 창덕궁 창건 당시에는 궁장이 지어지지 못했고, 1412년(태종 12년)에 행랑과 돈화문이 건립되었다.[6][7][8] 당시 돈화문 문루에는 공덕을 새긴 종을 매달아 변계량이 신혼종(晨昏鐘)이라 하였다.[9]문종 즉위년인 1450년에는 명나라 황제의 사제(賜祭)를[10] 위해 문을 개수하였고,[11] 연산군 대에는 돈화문과 행랑 주변 담 밑의 민가를 철거하고 하마비를 세웠다.[12] 이 때 창덕궁 담을 경복궁의 담과 비슷한 규모로 쌓으며 돈화문도 다시 지었다.[13]

임진왜란 때 소실되었다가 1608년(광해군 원년)에 다시 지어져 8월 15일에 상량하였다.[14] 1976년 해체복원시 묵서명의 발견으로 중건 사실이 확실해졌다.[15] 1620년(광해군 12년)에는 종을 다시 주조하여 달았다.[16]

2. 2. 일제강점기와 현대

1910년대에 일제는 돈화문 앞으로 전차길과 도로를 내면서 월대(月臺)를 훼손하고 주변 지형을 크게 변형시켰다. 1930년대 사진을 보면 돈화문 주변에 이왕직 청사가 보인다.3. 구조와 기능

돈화문은 궁궐의 정문이나 창덕궁 서남쪽 모서리에 있는데, 그 이유는 산자락에 자리잡은 창덕궁의 지리적 특수성 때문이다.[17] 궁궐 정면에는 북악의 매봉이 연결되어 있고, 이곳에는 조선의 가장 신성한 공간인 종묘가 있어 창덕궁의 정문이 들어설 수 없었다.[17] 또 정궁인 경복궁과 위치상 가까우며, 예부터 대문에서 내당이 직접 보이지 않도록 배치하는 기법과도 관련이 있다.[2]

정면 5칸, 측면 2칸의 우진각 지붕, 다포집 구조로, 조선 초기 건축 양식을 보여준다. 원래는 장대석(長台石)의 기단과 층계가 있었다. 초기의 숭례문에 비해 세부가 섬세화되어 그만큼 연대를 내릴 수도 있겠으나 임진왜란 때에 소실되어 재건되었는지의 여부는 가리기 힘들다. 임진왜란 이후 광화문 대신 법궁(경복궁)의 정문으로사용되었다가 고종 2년 경복궁이 복원되자 다시 이궁(창덕궁) 정문으로 사용되었다.

돈화문은 화려하게 단청된 이층집으로, 남쪽으로 길게 뻗은 두 단의 월대(月臺)위에 서 있다.[17] 문 좌우로 궁궐 문을 지키는 수문장청(守門將廳)을 두었다[17] 돈화문 월대 앞에는 임금이 가마를 탈 때 딛고 올랐던 노둣돌이 두 개 놓여있고, 가마를 올려 놓는 목마 두 개가 버티고 있었다.[18] 계단을 밟고 월대에 오르면 임금의 길인 어도(御道)가 돈화문까지 한가운데로 뻗어있다.[18] 궁궐의 정문을 크고 화려하게 지은 까닭은 문이라는 기본적인 기능과 더불어 이곳이 궁궐임을 나타내는 표시가 되기 때문이다.[18]

원래 돈화문에는 종과 북을 매달아 날마다 정오와 인정(조선 시대, 저녁에 종을 쳐서 통행금지를 알리던 일)[19] 때에는 종을 울리고, 파루(조선 시대, 새벽에 종을 쳐서 통행금지 해제를 알리던 일)[20] 때에는 북을 쳤다고 하나 지금은 모두 없어졌다.[21] 창덕궁과 종묘 사이를 가르는 도로는 1912년 일제가 계획하였으나, 종묘가 훼손될 것을 우려한 순종이 반대하여 건설이 미루어졌고, 순종이 세상을 떠나자 곧바로 공사가 강행되어 1932년에 도로가 났다. 또 돈화문 양 옆에 궁궐 문을 지키는 관청인 수문장청이 있는 행락이 있었으나, 지금은 모두 돌담으로 되어 있다. 그리고 원래 궁궐에서 빠져나온 금천의 시냇물이 문 오른쪽 담장을 따라 흘러 나왔으나, 지금은 사라졌다.[21] 창덕궁 서쪽 담장을 따라 남쪽에는 금호문(金虎門), 북쪽에는 경추문(景秋門)이 있는데, 돈화문은 임금의 출입이나 국가의 큰 행사 때 쓰이던 상징적인 문이었으므로 평소에 신하들은 금호문으로 궁궐에 드나들었으며, 경추문은 평소에 닫혀있다가 군사를 동원할 때에만 쓰였다.[22]

3. 1. 건축적 특징

돈화문은 정면 5칸, 측면 2칸의 우진각 지붕, 다포집 구조로, 조선 초기 건축 양식을 보여준다.[17] 원래는 장대석(長台石)의 기단과 층계가 있었으며, 초기의 숭례문에 비해 세부가 섬세하다.[2] 임진왜란 때 소실되었다가 재건되었는지는 확실하지 않다. 임진왜란 이후 광화문 대신 법궁(경복궁)의 정문으로 사용되었다가 고종 2년에 경복궁이 복원되자 다시 이궁(창덕궁) 정문으로 사용되었다.화려하게 단청된 이층집으로, 남쪽으로 길게 뻗은 두 단의 월대(月臺)위에 서 있다.[17] 문 좌우로 궁궐 문을 지키는 수문장청(守門將廳)을 두었다.[17] 돈화문 월대 앞에는 임금이 가마를 탈 때 딛고 올랐던 노둣돌이 두 개 놓여있고, 가마를 올려 놓는 목마 두 개가 버티고 있었다.[18] 계단을 밟고 월대에 오르면 임금의 길인 어도(御道)가 돈화문까지 한가운데로 뻗어있다.[18] 이처럼 궁궐의 정문을 크고 화려하게 지은 까닭은 문이라는 기본적인 기능과 더불어 이곳이 궁궐임을 나타내는 표시가 되기 때문이다.[18]

3. 2. 상징적 의미

돈화문은 산자락에 위치한 창덕궁의 지리적 특성상 궁궐의 정문임에도 서남쪽에 자리 잡고 있다.[17] 궁궐 정면에는 북악산의 매봉과 연결된 종묘가 있어 정문을 설치할 수 없었다.[17] 또한 경복궁과의 위치 관계, 대문에서 내당이 보이지 않도록 하는 전통 기법도 영향을 미쳤다.[2]임진왜란 이후 광화문을 대신하여 경복궁의 정문으로 사용되다가, 1867년(고종 2년) 경복궁 복원 이후 다시 창덕궁의 정문으로 사용되었다.

돈화문은 화려하게 단청된 이층집으로, 남쪽으로 길게 뻗은 두 단의 월대(月臺)위에 서 있다.[17] 문 좌우에는 궁궐 문을 지키는 수문장청(守門將廳)을 두었다.[17] 돈화문 월대 앞에는 임금이 가마를 탈 때 딛고 올랐던 노둣돌 두 개와 가마를 올려 놓는 목마 두 개가 있었다.[18] 월대에 오르면 임금의 길인 어도(御道)가 돈화문까지 뻗어있다.[18]

원래 돈화문에는 종과 북을 매달아 정오와 인정(조선 시대, 저녁에 종을 쳐서 통행금지를 알리던 일)[19] 때에는 종을, 파루(조선 시대, 새벽에 종을 쳐서 통행금지 해제를 알리던 일)[20] 때에는 북을 쳤으나 지금은 모두 없어졌다.[21] 1912년 일제가 창덕궁과 종묘 사이 도로를 계획했으나, 순종이 반대하여 미루어졌다. 순종 사후 1932년에 도로가 강행 건설되었다. 돈화문 양옆에 있던 수문장청 행락은 현재 돌담으로 바뀌었고, 궁궐에서 빠져나온 금천의 시냇물도 사라졌다.[21] 창덕궁 서쪽 담장을 따라 남쪽에는 금호문(金虎門), 북쪽에는 경추문(景秋門)이 있는데, 돈화문은 임금의 출입이나 국가의 큰 행사 때 쓰이던 상징적인 문이었고, 평소 신하들은 금호문을, 경추문은 군사 동원 시에만 사용되었다.[22]

4. 돈화문 권역

돈화문으로 들어서면 창덕궁의 첫 번째 마당이 나오는데, 마당 서쪽으로는 금호문을 중심으로 행랑이 늘어서 있고, 동쪽으로는 진선문(進善門)과 그 행랑, 북쪽으로는 내각(內各)과 옥당(玉堂)의 행랑으로 둘러싸여 있었다.[23]

월대돈화문 앞에는 궁중의 각종 의식 등에 이용되는 넓은 단인 월대(月臺)가 존재한다.[2] 일제 강점기와 해방 이후에 차량의 진입을 위해 도로가 거듭 포장되면서 돈화문 월대는 그 앞을 지나는 율곡로에 막혀 있었다.[21] 월대는 2020년까지만 해도 기존 율곡로와 도로 높이가 같았고, 인도사이에 약 1.5m의 옹벽(擁壁)이 서 있어 월대 계단을 통해 돈화문으로 오르는 게 불가능한 상태였다. 이에 따라 2020년에 창덕궁관리소와 서울특별시도시기반시설본부가 협업으로 월대를 복원하였다.[24]

금호문금호문(金虎門)은 돈화문 서편에 설치된 문으로, 조정 관원들의 주 출입문이었다. 1926년에 금호문 의거가 일어난 곳이기도 하다.

단봉문단봉문(丹鳳門)은 돈화문 동편 상방 구역에 설치된 문으로, 내시와 여성들의 주 출입문이었다.

행랑금호문을 중심으로 한 돈화문 서쪽 행랑은 궁궐 외부와 경계를 이루며 의장고(儀仗庫), 무비사(武備司), 수문장청, 위장소(衛將所), 남소(南所), 훈국군파수직소(訓局軍把守直所) 등이 있었다.[25] 의장고는 의식에 쓰이는 물건이나 병장기를 보관하는 곳이며,[23] 무비사는 궐내 순찰을 담당한다. 위장소와 남소는 군사를 지휘하여 궁내를 순시하거나 조정에서 연회나 경축 행사가 있을 때 그 주위에 정렬하는 오위장이 숙직하는 곳이며, 훈국군파수직소는 훈련도감의 군사들이 숙직하는 곳이다. 이렇듯 궁궐의 첫 번째 마당에서 외부와 접한 행랑은 주로 궁궐의 호위 임무를 맡은 장수와 군사가 머물렀으며, 외부의 침입에 대비하는 완충 공간으로서 기능하였다.[26]

진선문과 연결된 돈화문 동쪽 행랑에는 결속색(結束色), 정색(政色), 전설사(典設司)가 있었다. 결속색은 임금이 행차할 때 주변을 경호하여 사람들이 접근하지 못하게끔 막으며, 정색은 무관, 군사, 잡직을 임명하는 일 등을 담당한다. 전설사는 나라의 제사 때 필요한 장막을 공급하는 일 등을 맡았다.[26]

기타 시설일제강점기 당시 조선 왕실을 위해 설치한 이왕직의 청사가 행랑 북측에 위치하였다.

4. 1. 월대

돈화문 앞에는 궁중의 각종 의식 등에 이용되는 넓은 단인 월대(月臺)가 존재한다.[2] 일제 강점기와 해방 이후에 차량의 진입을 위해 도로가 거듭 포장되면서 돈화문 월대는 그 앞을 지나는 율곡로에 막혀 있었다.[21] 월대는 2020년까지만 해도 기존 율곡로와 도로 높이가 같았고, 인도사이에 약 1.5m의 옹벽(擁壁)이 서 있어 월대 계단을 통해 돈화문으로 오르는 게 불가능한 상태였다. 이에 따라 2020년에 창덕궁관리소와 서울특별시도시기반시설본부가 협업으로 월대를 복원하였다.[24]4. 2. 금호문

금호문(金虎門)은 돈화문 서편에 설치된 문으로, 조정 관원들의 주 출입문이었다. 1926년에 금호문 의거가 일어난 곳이기도 하다.4. 3. 단봉문

단봉문(丹鳳門)은 돈화문 동편 상방 구역에 설치된 문으로, 내시와 여성들의 주 출입문이었다.4. 4. 행랑

금호문을 중심으로 한 돈화문 서쪽 행랑은 궁궐 외부와 경계를 이루며 의장고(儀仗庫), 무비사(武備司), 수문장청, 위장소(衛將所), 남소(南所), 훈국군파수직소(訓局軍把守直所) 등이 있었다.[25] 의장고는 의식에 쓰이는 물건이나 병장기를 보관하는 곳이며,[23] 무비사는 궐내 순찰을 담당한다. 위장소와 남소는 군사를 지휘하여 궁내를 순시하거나 조정에서 연회나 경축 행사가 있을 때 그 주위에 정렬하는 오위장이 숙직하는 곳이며, 훈국군파수직소는 훈련도감의 군사들이 숙직하는 곳이다. 이렇듯 궁궐의 첫 번째 마당에서 외부와 접한 행랑은 주로 궁궐의 호위 임무를 맡은 장수와 군사가 머물렀으며, 외부의 침입에 대비하는 완충 공간으로서 기능하였다.[26]진선문과 연결된 돈화문 동쪽 행랑에는 결속색(結束色), 정색(政色), 전설사(典設司)가 있었다. 결속색은 임금이 행차할 때 주변을 경호하여 사람들이 접근하지 못하게끔 막으며, 정색은 무관, 군사, 잡직을 임명하는 일 등을 담당한다. 전설사는 나라의 제사 때 필요한 장막을 공급하는 일 등을 맡았다.[26]

4. 5. 기타 시설

일제강점기 당시 조선 왕실을 위해 설치한 이왕직의 청사가 행랑 북측에 위치하였다.5. 갤러리

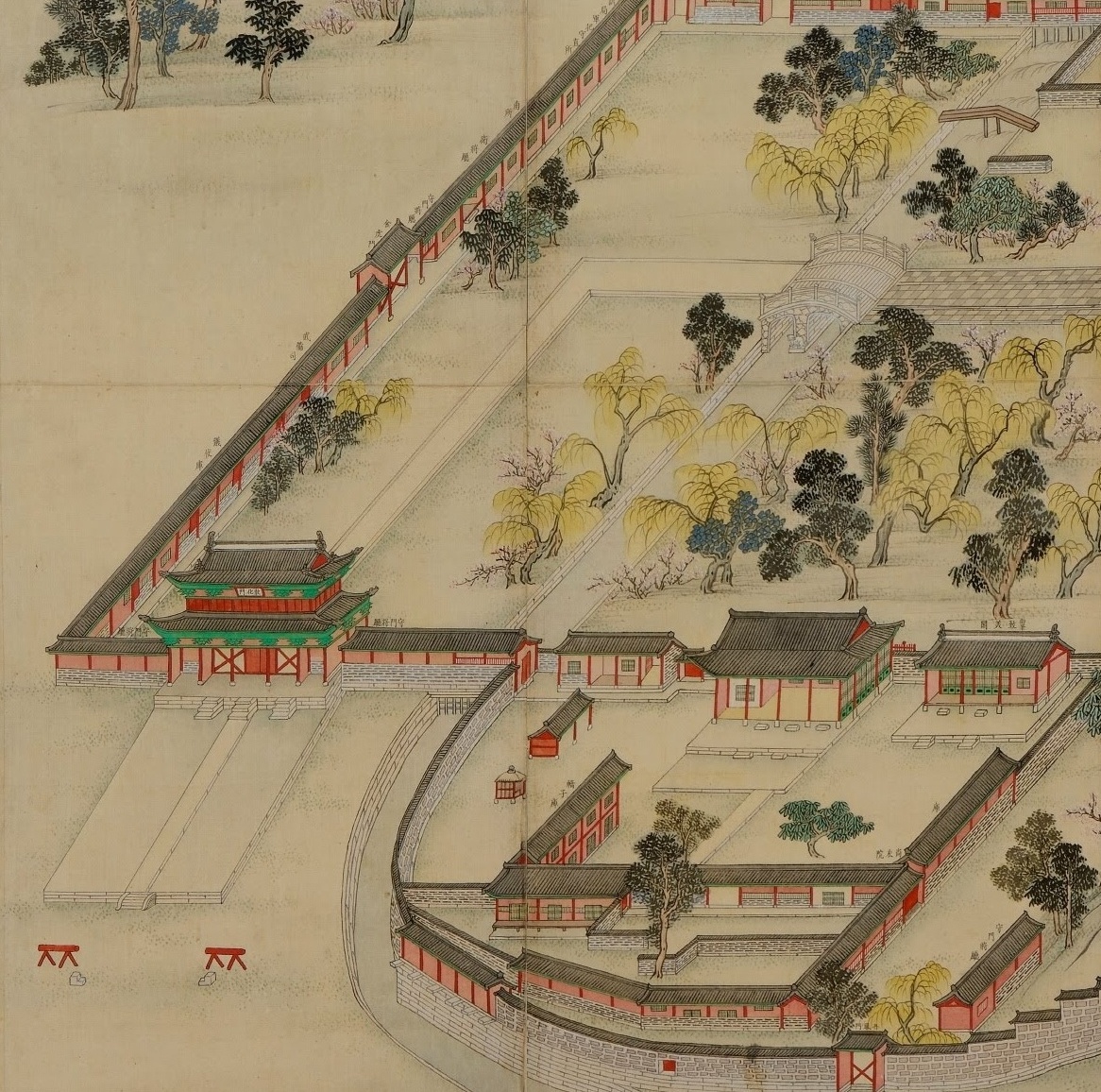

5. 1. 조선시대

5. 2. 일제강점기

5. 3. 현대

참조

[1]

서적

영접도감의궤

1610

[2]

문서

이상해, 62쪽

[3]

인용

"萬物竝育而不相害, 道竝行而不相悖. 小德川流, 大德敦化, 此天地之所以爲大也."

[4]

웹인용

"[궁궐의 현판과 주련-창덕궁_궁문]"

https://www.cha.go.k[...]

문화재청

2010-07-12

[5]

문서

정현과 공영달 등의 주석

[6]

역사기록

《태종실록》 10권, 태종 5년 10월 19일 신사 2번째 기사

http://sillok.histor[...]

[7]

문서

조방(朝房)이란 조신(朝臣)들이 조회(정치)|조회 때를 기다리기 위하여 아침에 각사(各司)별로 모여 의복을 갈아입는 방을 말한다. 대궐의 문 밖에 있었다. 직방(直房)이라고도 한다.

[8]

역사기록

《태종실록》 23권, 태종 12년 5월 22일 을사 2번째 기사

http://sillok.histor[...]

[9]

서적

서울의 고궁 산책

https://www.worldcat[...]

새벽사

2010

[10]

문서

사제란 중국 황제가 조선의 왕의 사망시, 혹은 조선의 왕이 신하의 사망시 내리는 제사를 말한다.

[11]

역사기록

《문종실록》 2권, 문종 즉위년 6월 13일 을유 3번째 기사

http://sillok.histor[...]

[12]

역사기록

《연산군일기》 58권, 연산 11년 6월 23일 병자 2번째 기사

http://sillok.histor[...]

[13]

역사기록

《연산군일기》 62권, 연산 12년 6월 22일 경오 3번째 기사

http://sillok.histor[...]

[14]

뉴스

산뜻한제모습…復元마친「敦化門」

https://newslibrary.[...]

동아일보

1977-01-10

[15]

뉴스

敦化門은 光海君때 重建

https://newslibrary.[...]

동아일보

1976-10-19

[16]

역사기록

《광해군일기》[중초본]》 158권, 광해 12년 11월 15일 무자 3번째 기사

http://sillok.histor[...]

[17]

문서

최종덕, 24쪽.

[18]

문서

최종덕, 25쪽.

[19]

문서

人定, 밤에 사람이 거리에 다니는 것을 금하기 위해 밤마다 이경(오후 10세)쯤에 종을 스물 여덟 번씩 치던 것.

[20]

문서

破漏, 오경(새벽 4시경)에 통행금지를 해제하기 위해 종을 서른 세 번 치던 것으로 서울에서는 북을 쳐서 해제하였다.

[21]

문서

최종덕, 27쪽.

[22]

문서

최종덕, 26쪽.

[23]

문서

최종덕, 29쪽.

[24]

웹인용

창덕궁 관람지원센터 개소ㆍ돈화문 월대 개선공사 완료

https://www.cha.go.k[...]

2020-11-23

[25]

도면

《동궐도형》

[26]

문서

최종덕, 30쪽.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com