창덕궁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

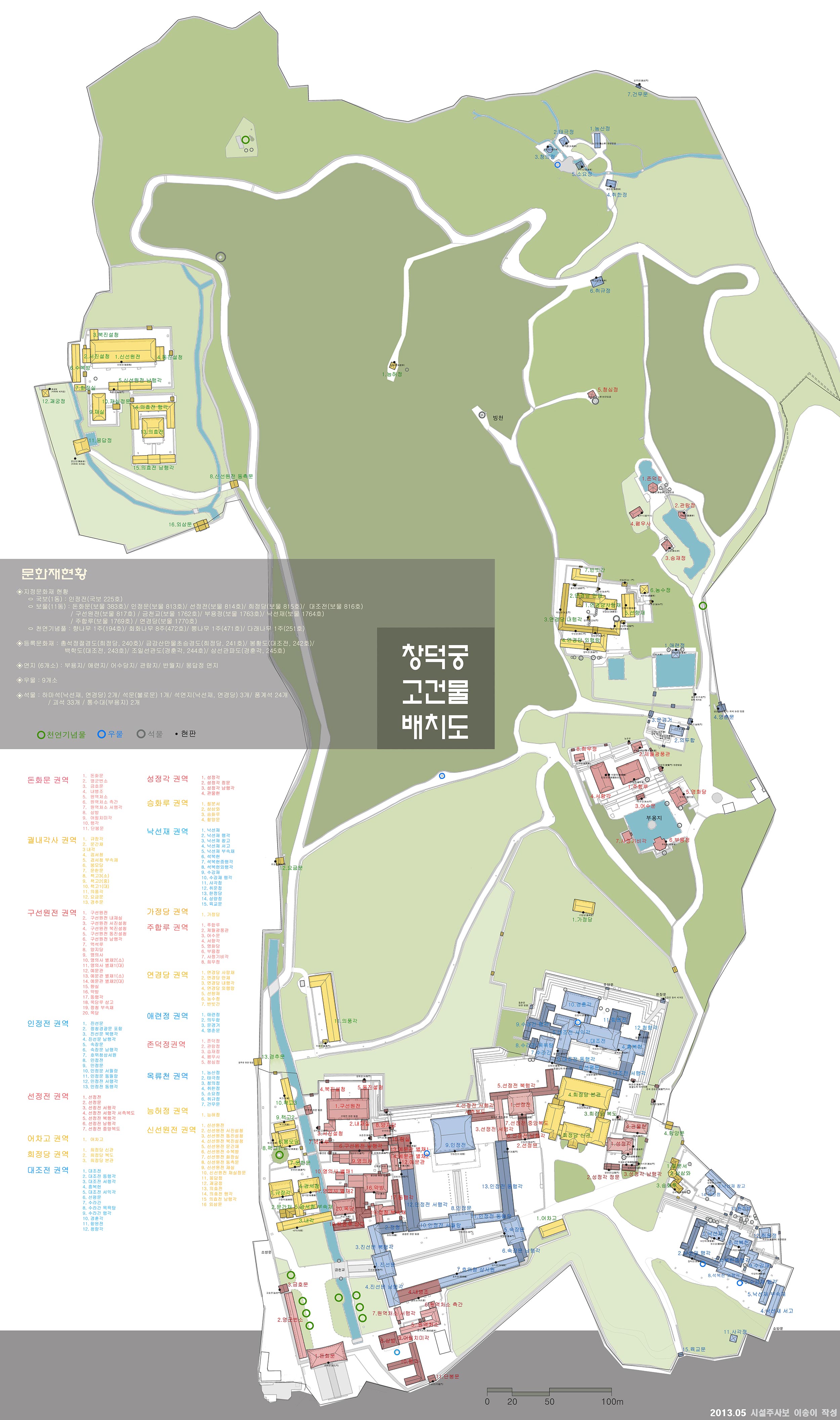

창덕궁은 1405년 경복궁에 이어 두 번째로 지어진 조선의 궁궐이다. 조선 왕조 500여 년 역사에서 가장 오랫동안 임금이 거처한 궁궐로, 임진왜란 이후 정궁 역할을 했다. 인정전, 선정전, 희정당, 대조전, 낙선재 등을 포함한 여러 전각과 32헥타르에 달하는 아름다운 후원을 갖추고 있다. 일제강점기 훼손과 복원 과정을 거쳐 1997년 유네스코 세계유산으로 등재되었다. 현재 돈화문, 금천교, 인정전, 선정전, 희정당, 대조전, 주합루, 연경당, 낙선재 등이 남아있으며, 후원은 별도 관람으로 운영되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 창덕궁 - 낙선재

낙선재는 창덕궁과 창경궁 경계에 있는 건물로, 1847년 헌종이 왕실의 권위를 확립하고 개혁 의지를 실천하기 위해 마련되었으며, 이후 왕족들의 거처로 사용되었다. - 창덕궁 - 돈화문

돈화문은 창덕궁의 정문으로, 1405년에 창건되지 못하고 1412년에 건립되었으며, 임진왜란 이후 1608년에 중건되어 현재까지 정문으로 사용되고, 조선 초기 건축 양식을 보여주는 다포집 구조의 건물이다. - 조선의 궁전 - 경복궁

경복궁은 1395년 한양 천도 후 처음 건설된 조선 최대 규모의 법궁으로, 조선 왕조의 번영을 기원하며 지어졌으나 임진왜란 때 소실, 흥선대원군에 의해 중건되었지만 일제강점기에 훼손된 후 현재까지 복원 사업을 통해 위용을 되찾고 있다. - 조선의 궁전 - 창경궁

창경궁은 조선 시대 궁궐로 세종이 수강궁으로 건립한 후 성종 대에 명칭이 변경되었으며, 임진왜란 때 소실 후 광해군 대에 재건, 이후 화재와 이괄의 난 등으로 소실과 재건을 반복하며 조선 왕조 주요 사건의 배경이 되었고 일제강점기에는 창경원으로 격하되어 훼손되었으나 1983년부터 복원되어 현재 대한민국의 사적 제123호로 지정되었다. - 대한민국의 세계유산 - 새마을 운동

새마을 운동은 박정희 정부 주도로 1970년에 시작된 지역사회 개발 운동으로, 근면·자조·협동 정신을 바탕으로 농촌 근대화, 소득 증대, 환경 개선을 목표로 추진되었으나, 권위주의 정권의 통치 수단 활용, 전통문화 탄압 등의 비판도 있으며, 현재는 생명살림운동으로 변화를 모색 중이다. - 대한민국의 세계유산 - 석굴암

석굴암은 경덕왕 때 김대성이 짓기 시작하여 혜공왕 때 완성된 토함산 중턱의 석굴 사찰로, 석가여래좌상을 중심으로 한 아름다운 조각상들과 독창적인 건축미로 한국 불교 미술의 걸작으로 평가받아 유네스코 세계유산으로 등재되었으나, 보존에 어려움을 겪고 있다.

2. 역사

창덕궁은 1405년(태종 5년) 경복궁에 이어 두 번째로 세워진 조선의 궁궐이다.[24] 1392년 태조 이성계가 개경에 있던 고려 궁궐 수창궁에서 왕위에 올라 조선을 건국한 뒤, 1394년(재위 3년)에 수도를 한양으로 옮기고 이듬해에 조선의 법궁으로 경복궁을 세웠다.[24] 그러나 건국 직후 왕위 계승권을 둘러싼 왕자와 공신 세력 사이의 갈등으로 왕자의 난이 두 차례나 일어나 경복궁의 지위는 흔들리게 되었다.[24]

태종은 왕위를 위해 이복동생을 죽인 곳인데다, 자신의 정적 정도전이 주동하여 건설한 경복궁을 꺼림칙하게 여겨, 정종에게 양위받은 후 1405년 한양으로 환도하면서 경복궁 동쪽에 창덕궁을 새로 지었다.[24] 1408년 태조는 이 궁에서 죽었다. 1411년(태종 11년)에 진선문과 금천교, 이듬해에 돈화문에 이어 여러 전각이 차례로 들어서면서 창덕궁은 점차 궁궐의 모습을 갖추어갔다.

창덕궁은 500여 년 조선 역사에서 가장 오랫동안 임금이 거처한 궁궐이었다. 공식적으로 조선의 법궁은 경복궁이었으나, 조선 초기부터 여러 임금이 경복궁을 기피하여 창덕궁이 그 자리를 대신할 때가 많았다.

임진왜란(1592년, 선조 25년)으로 서울의 모든 궁궐이 불타자, 1605년(선조 38년)부터 재건, 1609년(광해군 원년) 10월에 인정전 등 주요 전각을 복구하였다. 이후 역대 왕들은 창덕궁에서 주로 정무를 보게 된다.[25] 인조반정으로 궁궐 대부분이 소실되었으나, 1647년(조선 인조 25년)에 재건되었다. 숙종, 정조, 효명세자, 헌종등 여러 왕들에 의해 후원에 여러 건물들이 건설되었다.

조선 말기에는 서구의 문물을 도입하면서 창덕궁에서도 서양식의 전등이나 차고가 설치되기도 하였다. 대한제국 시기인 1907년에는 순종이 즉위 후 이곳으로 이어하여 황궁이 되었다.

일제강점기에는 돈화문 앞에 도로가 생겨 창덕궁과 종묘가 갈라졌으며, 주요 전각 외의 여러 건물이 대부분 헐리는 등 궁궐이 크게 훼손되었다. 1912년부터는 창덕궁의 후원과 아울러 인정전 등의 중심부와 낙선재 등이 창경궁과 함께 일반에 공개되었다. 1917년에는 대조전과 희정당 같은 핵심 전각이 소실되었으며, 1918년에 조선총독부와 이왕직에서는 경복궁 교태전, 강녕전과 그 앞의 행각을 헐어다 창덕궁으로 개조·이건하였다. 1921년에 일제는 대보단을 없애고 그 자리에 신선원전을 지었다.

해방 이후에도 창덕궁은 한동안 그대로 방치되었으며, 주변에는 민가와 학교, 대형 건물이 들어섰다. 그러나 1990년대 이후 복원 작업이 진행되었으며, 1997년에는 조형미와 주변환경과의 조화를 인정받아 유네스코 세계문화유산으로 등록되었다.

2022년 7월, 서울시는 ‘창경궁-종묘 연결 역사복원사업’을 통해 창경궁과 종묘 사이를 가르던 율곡로를 지하화해 상부에 녹지를 조성하고 끊어졌던 녹지축을 연결했다. 궁궐담장길 중간에는 임금이 비공식적으로 창경궁에서 종묘로 갈 때 이용했던 북신문을 규모와 형태가 가장 유사한 창경궁의 동문인 월근문을 참고해 복원했다.[26]

2. 1. 조선 초기

1395년에 정궁 경복궁이 건립된 후, 두 번째 궁궐로 창덕궁이 건설되었다. 왕위를 둘러싼 왕자들과 신하들 간의 다툼으로 경복궁의 권위는 실추되었다. 정안대군 (이방원)에 의해 왕위에 오른 정종은 1400년, 지리적 이점을 명분으로 내세워 수도를 고려의 수도였던 개경으로 이전했으나, 이는 사실상 권력 투쟁을 회피하기 위한 조치였다. 얼마 지나지 않아 태종(이방원)이 왕위를 계승하고 한성(현재의 서울)으로 환도했다. 태종은 자신의 정치적 라이벌이었던 정도전이 건설했으며, 자신이 왕위를 차지하기 위해 이복형제들을 살해했던 경복궁을 꺼려 새로운 궁궐, 즉 창덕궁 건설을 명하였다. 창덕궁 건설은 1405년에 시작되어 1412년에 완료되었다. 선조는 후원을 포함하여 약 500000m2 규모로 궁궐 부지를 확장했다.2. 2. 임진왜란과 재건

1592년 임진왜란 당시 창덕궁은 백성들에 의해 전소되었다.[12][13] 『선조수정실록』에 따르면, 일본군이 수도를 포위하자 선조 일행이 한성(현재 서울)에서 탈출하였고, 치안이 혼란에 빠지면서 도요토미 히데요시 군이 입성하기 전에 조선 백성들에 의해 약탈과 방화의 대상이 되어 경복궁, 창경궁과 함께 소실되었다고 한다.[14][15][16] 그러나 『선조실록』에는 이러한 기록이 없어 일본군이 방화했다고 주장하는 연구자도 있다.전란으로 소실된 창덕궁은 1609년 선조와 광해군에 의해 재건되었다. 그러나 1623년 인조반정으로 인해 다시 불탔다가 1647년에 재건되었다.[10]

2. 3. 조선 후기 ~ 대한제국 시기

1592년 임진왜란 당시 백성들에 의해 창덕궁이 전소되었고, 1609년 선조와 광해군에 의해 재건되었다. 1623년 인조반정으로 다시 불탔지만, 이후 재건과 수리를 거치며 원래 설계를 유지해왔다. 여진족의 청나라도 공격해 왔으나, 잘 막아내었다. 창덕궁은 1868년 인근의 경복궁이 재건될 때까지 왕실과 정부의 중심지 역할을 했다. 한국의 마지막 황제인 순종은 1926년 사망할 때까지 이곳에서 거주했다.[10]궁궐의 일부, 특히 낙선재는 덕혜옹주와 방자 여사가 사망한 1989년까지 왕족의 거주지로 사용되었다. 제2차 세계 대전 이후에는 황후 순정효황후(순종의 계비), 왕세자 의친왕, 그의 아들 이구, 그리고 이구의 아내 줄리아 멀록이 거주했다. 그러나 전후 시대 궁궐 거주는 공화국 지도자들의 변덕에 달려 있었고, 1945년 한국 해방 이후에는 이승만 대통령이 사임한 후에야 전 황실 가족들이 다시 들어올 수 있었다.[11]

오늘날 궁궐 부지에는 13개의 건물과 정원에 28개의 정자가 남아 있으며, 총 110에이커(45ha)를 차지하고 있다. 이곳은 사적 제122호로 지정되어 있다. 주목할 만한 건물로는 돈화문(1412년 건립, 1607년 중건, 무게 약 8164.66kg 또는 8ton의 동종이 있음), 인정전(정전), 선정전(정전의 보조 건물), 희정당(왕의 개인 거처, 후에 회의실로 사용됨), 대조전(생활 공간), 낙선재 등이 있다.

1868년에 경복궁이 재건되자, 창덕궁은 다시 별궁으로 사용되었다. 1907년 순종이 대한제국의 황제에 즉위하면서 궁궐로 사용되었고, 일제강점기 이후에도 이왕으로서 순종의 거처가 되었다. 1917년 화재로 내전 지역이 소실되자, 조선총독부에 의해 개축되었다.

2. 4. 일제강점기와 광복 이후

1592년 임진왜란 당시 백성들에 의해 전소되었다가 1609년 선조와 광해군에 의해 재건되었다. 1623년 인조반정으로 인해 다시 불탔다.[10] 여진 청의 공격도 받았으나, 재건과 수리의 역사를 통해 원래 설계를 충실히 유지해왔다. 1868년 인근 경복궁[11]이 재건될 때까지 왕실과 정부의 중심지였다. 1907년 순종이 대한제국의 황제에 즉위하면서 궁궐로 사용되었고, 일제강점기 이후에도 이왕으로서 순종의 거처가 되었다. 1917년 화재로 내전 지역이 소실되자, 조선총독부에 의해 개축되었다. 1926년 순종이 사망할 때까지 이곳에 거주했다.궁궐의 일부(특히 낙선재)는 덕혜옹주와 이방자가 사망한 1989년까지 왕족의 거주지로 기능했다. 제2차 세계 대전 이후 거주자로는 황후 순정효황후(순종의 계비), 왕세자 의친왕, 그의 아들 이구, 그리고 이구의 아내 줄리아 멀록이 있었다. 그러나 전후 시대 궁궐 거주는 공화국 지도자들의 변덕에 달려 있었고, 1945년 한국 해방 이후에는 이승만의 사임이 있은 후에야 전 황실 가족들이 다시 들어올 수 있었다.

오늘날 궁궐 부지에는 13개의 건물과 정원에 28개의 정자가 남아 있으며, 총 110acre를 차지하고 있으며, 사적 제122호로 지정되어 있다. 주목할 만한 건물로는 돈화문(1412년 건립, 1607년 중건, 무게 약 8164.66kg 또는 8ton의 동종이 있음), 인정전(정전), 성정전(정전의 보조 건물), 희정당(왕의 개인 거처, 후에 회의실로 사용됨), 대조전(생활 공간), 낙선재 등이 있다.

창덕궁 건축물 군은 1997년 유네스코(국제연합교육과학문화기관)의 세계유산(문화유산)으로 등재되었다.

2. 5. 최근 현황

창덕궁은 조선 왕조 말기인 1868년에 경복궁[11]이 재건되자 다시 별궁으로 사용되었다. 1907년 순종이 대한제국의 황제로 즉위하면서 궁궐로 사용되었고, 일제강점기 이후에도 이왕으로서 순종의 거처가 되었다. 1917년 화재로 내전 지역이 소실되자, 조선총독부에 의해 개축되었다.궁궐의 일부(특히 낙선재)는 덕혜옹주와 방자가 사망한 1989년까지 왕족의 거주지로 기능했다.[10] 제2차 세계 대전 이후 거주자로는 순정효황후(순종의 계비), 의친왕, 그의 아들 이구, 그리고 이구의 아내 줄리아 멀록이 있었다. 그러나 전후 시대 궁궐 거주는 공화국 지도자들의 변덕에 달려 있었고, 1945년 한국 해방 이후에는 이승만의 사임이 있은 후에야 전 황실 가족들이 다시 들어올 수 있었다.

오늘날 궁궐 부지에는 13개의 건물과 정원에 28개의 정자가 남아 있으며, 총 45ha를 차지하고 있으며, 사적 제122호로 지정되어 있다. 주목할 만한 건물로는 돈화문(1412년 건립, 1607년 중건, 무게 8ton의 동종이 있음), 인정전(정전), 성정전(정전의 보조 건물), 희정당(왕의 개인 거처, 후에 회의실로 사용됨), 대조전(생활 공간), 낙선재 등이 있다.

창덕궁 건축물 군은 1997년 유네스코(국제 연합 교육 과학 문화 기구)의 세계유산(문화유산)으로 등재되었다.

3. 건축과 구조

현재 창덕궁은 크게 인정전과 선정전을 중심으로 한 치조(治朝) 영역, 희정당과 대조전을 중심으로 한 침전 영역, 동쪽의 낙선재 영역, 그리고 북쪽 언덕 너머 후원으로 이루어져 있다.[27] 창덕궁은 북쪽으로 산을 등지고 145000m2의 산자락에 자리 잡았으며,[28] 풍수 사상에 따라 뒤에는 북악산 매봉이 있고 앞으로는 금천이 흘러 배산임수를 이루고 있다.[30]

북쪽 응봉의 지형에 따라 창덕궁의 정문인 돈화문과 정전인 인정전, 편전인 선정전 등 각 건물이 일정한 체계 없이 자유롭게 배치되어 있어 평지에 세운 경복궁과 대비된다.[29] 그러나 창덕궁의 건물 배치는 주변 구릉의 높낮이 뿐 아니라 그 곡선과도 조화를 잘 이루고 있으며,[29] 궁궐의 앞쪽에는 공적인 공간을 두고 뒤쪽에는 사적인 공간을 두는 전조후침(前朝後寢)의 원칙에 따라 궁궐 앞에는 인정전, 선정전, 궐내각사가 자리 잡고 있고, 뒷부분에는 임금과 왕실의 사적인 공간이 있다.[30]

선정전, 희정당, 낙선재 등 임금의 거처는 외부에서 침입하기 어렵도록 여러 겹의 건물과 마당으로 사방을 에워싼 '구중궁궐'(九重宮闕)의 모습이다.[30] 유교 이념에 따라 호사스럽기보다는 검소하고 질박한 궁궐 건축이 돋보인다.[30][31]

주요 건물들은 다음과 같다:

3. 1. 돈화문과 주변

'''돈화문'''(敦化門)은 창덕궁의 정문이다. 1412년(조선 태종 12년)에 처음 세워졌으며, 임진왜란 때 불타버린 것을 1607년(조선 선조 40년)에 재건하여 광해군 원년에 완공되었다.[29] 이때의 모습이 현재까지 남아있어, 돈화문은 현존하는 궁궐 정문 가운데 가장 오래된 문으로 유일하게 정면이 5칸 규모로 되어 있다.[29] 1963년 대한민국의 보물 제383호로 지정되었다.돈화문은 궁궐의 정문이나 창덕궁 서남쪽 모서리에 있는데, 그 이유는 산자락에 자리잡은 창덕궁의 지리적 특수성 때문이다.[32] 궁궐 정면에는 북악산의 매봉이 연결되어 있고, 이곳에는 조선의 가장 신성한 공간인 종묘가 있어 창덕궁의 정문이 들어설 수 없었다.[32] 또 정궁인 경복궁과 위치상 가까우며, 예부터 대문에서 내당이 직접 보이지 않도록 배치하는 기법과도 관련이 있다.[29]

돈화문은 화려하게 단청된 이층집으로, 남쪽으로 길게 뻗은 두 단의 월대(月臺, 궁궐의 주요 건물 앞에 돌로 쌓은 널찍한 대)위에 서 있다.[32] 문 좌우로 궁궐 문을 지키는 수문장청(守門將廳)을 두었다.[32] 돈화문 월대 앞에는 임금이 가마를 탈 때 딛고 올랐던 노둣돌이 두 개 놓여있고, 가마를 올려 놓는 목마 두 개가 버티고 있었다.[33] 계단을 밟고 월대에 오르면 임금의 길인 어도(御道)가 돈화문까지 한가운데로 뻗어있다.[33] 궁궐의 정문을 크고 화려하게 지은 까닭은 문이라는 기본적인 기능과 더불어 이곳이 궁궐임을 나타내는 표시가 되기 때문이다.[33]

원래 돈화문에는 종과 북을 매달아 날마다 정오와 인정[34] 때에는 종을 울리고, 파루[35] 때에는 북을 쳤다고 하나 지금은 모두 없어졌다.[36] 지금의 돈화문 밖 모습은 옛 모습과 많이 다르다. 일제 강점기와 해방 이후에 도로가 거듭 포장되면서 우선 돈화문 월대는 그 앞을 지나는 율곡로에 막혀 있는데다, 월대 앞 지반을 높게 돋워 도로를 내는 바람에 월대는 도로면보다 낮아 마치 땅에 파묻힌 모습이다.[29][36] 창덕궁과 종묘 사이를 가르는 도로는 1912년 일제가 계획하였으나, 순종이 반대하여 건설이 미루어졌고, 순종이 세상을 떠나자 곧바로 공사가 강행되어 1932년에 도로가 났다.[36] 또 돈화문 양 옆에 궁궐 문을 지키는 관청인 수문장청이 있는 행락이 있었으나, 지금은 모두 돌담으로 되어 있다.[36] 그리고 원래 궁궐에서 빠져나온 금천의 시냇물이 문 오른쪽 담장을 따라 흘러 나왔으나, 지금은 사라졌다.[36]

창덕궁 서쪽 담장을 따라 남쪽에는 금호문(金虎門), 북쪽에는 경추문(景秋門)이 있는데, 돈화문은 임금의 출입이나 국가의 큰 행사 때 쓰이던 상징적인 문이었으므로 평소에 신하들은 금호문으로 궁궐에 드나들었으며, 경추문은 평소에 닫혀있다가 군사를 동원할 때에만 쓰였다.[37] 금호문은 1926년에 금호문 의거가 일어난 곳이기도 하다.

3. 2. 외전 영역

돈화문 주변 마당 동쪽에 나 있는 진선문으로 들어서면 궁궐의 두 번째 마당이 나온다.[40] 이 곳은 인정전의 바깥 행랑과 더불어 사다리꼴 모양으로 되어 있어, '인정전 외행랑 뜰'이라고도 부른다.[40] 마당의 서쪽 행랑은 첫 번째 마당쪽으로 서향하고 있으며, 남쪽 행랑에는 내병조(內兵曺), 호위청(扈衛廳), 상서원(尙瑞院)이 있고, 동쪽 행랑에는 배설방(排設房)이 있다. 북쪽 행랑은 모두 인정전 마당을 향하고 있으며, 남쪽 행랑의 내병조 역시 남향하고 있어 진선문 쪽에서는 벽만 보인다.[40]호위청은 궁중의 호위를 맡아보는 군영으로 인조 1년(1623년)에 인조반정을 주도한 공신 세력이 정치적인 목적으로 설치하였다.[41] 상서원은 새보, 발병부, 마패, 절부월 등 각종 증명을 관장하는 기관이었다.[41] 배설방은 전설사에 소속된 관청으로 궐내에서 임금이 주관하는 행사 때 햇볕을 가리기 위해 치는 천막인 차일(遮日)과 휘장을 치는 일을 맡았다.[42]

인정전 외행랑으로 둘러싸인 두 번째 마당은 극도로 단순화되고 절제된 공간이다.[42] 첫 번째 마당에서 이어진 어도가 진선문을 지나 두 번째 마당을 가로지르고 있다.[42] 이러한 공간적 절제 덕분에 마당을 가로지르는 어도의 방향성이 더욱 강조된다.[42] 이 마당은 북쪽의 인정문을 통하여 궁궐의 으뜸 공간인 인정전 마당으로 이어지고, 또한 동쪽 숙장문을 통해 궁궐의 깊숙한 영역으로 이어지는 전이의 공간이다.[42]

두 번째 마당은 정형화된 직사각형이 아니라 사다리꼴 모양이다.[42] 진선문이 있는 서쪽 행랑은 길고, 숙장문이 있는 동쪽 행랑은 그보다 짧다.[42] 이는 동쪽 숙장문 쪽 바로 뒤에 종묘로 이어지는 산맥이 뻗어 있어, 이곳으로 더 넓힐 수 없었기 때문이다.[43] 종묘는 역대 임금의 신위를 모시는 신성한 공간이므로, 종묘를 받치고 있는 산의 뿌리를 훼손하면서 궁궐을 짓는 것은 용납될 수 없었다.[43] 따라서 지형을 최대한 살리면서 넓게 쓸 수 있는 방법을 생각한 끝에 사다리꼴 마당이 생긴 것으로 보인다.[43] 그러나 세종 1년(1419년)에 당시 상왕이었던 태종이 인정문 밖 마당이 반듯하지 못한 책임을 물어 창덕궁 건설을 현장에서 지휘한 박자청을 하옥시킨 바 있다.[43] 태종은 행랑을 다시 세우는 대신 담만 쌓게 하였는데, 그 후 어떤 논의가 있었는지는 알 수 없으나 박자청이 본래 의도한 대로 사다리꼴로 배치된 행랑이 오늘날까지 남아 있다.[44]

인정전 외행랑 뜰과 인정전 마당을 연결하는 인정문은 새로운 왕이 즉위하는 곳이기도 하였다.[44] 통상적으로 임금이 세상을 뜬 후 엿샛날 세자가 왕위에 오르는데, 임금이 나와서 조회하는 궁궐의 으뜸 건물인 정전의 정문에서 즉위하는 경우가 많았다.[44] 이러한 관례에 따라 창덕궁에서는 효종, 현종, 숙종, 영조, 순조, 철종, 고종이 인정문에서 즉위하였다.[44]

진선문과 인정문 주변은 일제 시대에 훼손되었다가 1996년부터 재건 공사를 시작하여 현재는 사방이 모두 행랑으로 둘러싸여 있다.[45] 이곳에 복원된 행랑은 현재 기둥만 서 있고 빈 공간이나, 원래 이 곳은 호위청, 상서원, 배설방 등 관청이 있던 곳이라 행랑에는 방과 마루로 채워져 있었다.[46]

3. 3. 인정전 권역

돈화문 동쪽에 있는 진선문으로 들어서면 궁궐의 두 번째 마당이 나오는데, 인정전 바깥 행랑과 함께 사다리꼴 모양이어서 '인정전 외행랑 뜰'이라고도 한다.[40] 마당 서쪽 행랑은 첫 번째 마당 쪽으로 서향하고, 남쪽 행랑에는 내병조, 호위청, 상서원이, 동쪽 행랑에는 배설방이 있다. 북쪽 행랑은 모두 인정전 마당을 향하고, 남쪽 행랑의 내병조도 남향이어서 진선문 쪽에서는 벽만 보인다.[40]호위청은 궁중 호위를 맡던 군영으로, 1623년 인조반정을 주도한 공신들이 정치적 목적으로 설치했다.[41] 상서원은 새보, 발병부, 마패, 절부월 등 각종 증명을 맡던 기관이다.[41] 배설방은 전설사에 속한 관청으로, 궐 안에서 임금이 주관하는 행사 때 햇볕을 가리기 위한 차일(遮日)과 휘장을 치는 일을 했다.[42]

인정전 외행랑으로 둘러싸인 두 번째 마당은 매우 단순하고 절제된 공간이다.[42] 첫 번째 마당에서 이어진 어도가 진선문을 지나 두 번째 마당을 가로지르며, 이런 공간적 절제 때문에 어도의 방향성이 더 강조된다.[42] 이 마당은 북쪽 인정문으로 궁궐 으뜸 공간인 인정전 마당으로 이어지고, 동쪽 숙장문으로 궁궐 깊숙한 곳으로 이어지는 전이 공간이다.[42]

이곳 두 번째 마당은 직사각형이 아닌 사다리꼴 모양이다.[42] 진선문이 있는 서쪽 행랑은 길고, 숙장문이 있는 동쪽 행랑은 짧다.[42] 이는 숙장문 뒤에 종묘로 이어지는 산맥이 있어 더 넓힐 수 없었기 때문이다.[43] 종묘는 역대 임금 신위를 모시는 신성한 곳이므로, 산 뿌리를 훼손하며 궁궐을 짓는 것은 용납될 수 없었다.[43] 지형을 살리면서 넓게 쓸 수 있게 사다리꼴 마당이 생긴 것 같다.[43] 1419년 상왕 태종이 인정문 밖 마당이 반듯하지 않다고 창덕궁 건설 지휘자 박자청을 하옥했지만,[43] 태종은 행랑 대신 담만 쌓게 했고, 이후 논의는 알 수 없으나 박자청 의도대로 사다리꼴 행랑이 오늘날까지 남았다.[44]

인정문은 새 왕이 즉위하는 곳이었다.[44] 임금 사후 엿샛날 세자가 왕위에 오르는데, 임금이 조회하는 궁궐 으뜸 건물 정문에서 즉위하는 경우가 많았다.[44] 창덕궁에서는 효종, 현종, 숙종, 영조, 순조, 철종, 고종이 인정문에서 즉위했다.[44]

진선문과 인정문 주변은 일제 강점기에 훼손되어 1996년부터 재건, 지금은 사방이 행랑으로 둘러싸였다.[45] 복원된 행랑은 기둥만 있고 빈 공간이나, 원래 호위청, 상서원, 배설방 등 관청이 있어 방과 마루로 채워져 있었다.[46]

인정문(仁政門)으로 인정전 마당에 들어서면 세 단 월대 위 인정전(仁政殿)이 보인다.[47] 인정전은 1405년 창덕궁 창건 때 세워졌으나 화재로 다시 지어졌다.[47] 지금 건물은 1803년 불탄 것을 이듬해 다시 지은 것이다.[47]

인정전(仁政殿)은 정면 5칸, 측면 4칸 중층 팔작지붕 건물로, 밖은 2층이지만 안은 천장이 높아 통칸 1층 건물이다.[48][49] 궁궐 으뜸 건물로 권위를 보이고 의식을 치르는 공간이라, 외관 상징성에 맞춰 크고 높고 화려하게 지었다.[47] 안에는 임금 자리인 어좌(御座)가 있고, 뒤에는 임금 다스리는 삼라만상을 뜻하는 일월오봉도가 있다.[48] 어좌 위 보개(寶蓋)는 별도 천장으로 어좌 공간 차별성을 극대화했다.[48] 천장 한가운데 봉황 조각은 임금 공간임을 보인다.[48] 1908년 서양식 가구와 실내 장식으로 전돌 바닥 대신 서양식 마루, 전등, 창과 문에 커튼이 설치되었다.[49] 1405년 처음 지어지고 1418년 다시 지었다. 임진왜란 때 불탄 것을 1610년 중건, 1803년 소실되어 이듬해 재건, 1985년 1월 8일 국보 제225호로 지정되었다.

인정전 월대 계단 중간 답도(踏道)는 평평한 돌에 문양을 새겨 장식했다.[48] 답도에는 구름 속 봉황 한 쌍이 새겨져 있다.[48] 월대 위 인정전과 봉황 조각은 천상 세계를 묘사, 임금 신성한 권력을 암시한다.[48]

인정전 안 바닥은 원래 진흙 구운 네모 벽돌이었으나 지금은 쪽마루다.[50] 인정전 전기, 커튼, 유리창문과 함께 대한제국 말기 서양 영향이다.[50] 인정전 지붕 용마루에는 대한제국부터 대한제국 황실 문장인 오얏꽃 문양 다섯 개가 금동 장식되었는데, 원래 없었고 언제 설치되었는지 불확실하다.[50][51]

인정전 서쪽 행랑에는 향실, 내삼청이 있다.[52] 향실은 궁중 제사 향과 축문 담당이다.[52] 향실이 서쪽 행랑인 이유는 인정전 서쪽에 제례 공간 선원전이 있기 때문이다.[52] 내삼청은 금군삼청(禁軍三廳)이라고도 하며, 임금 호위, 궁궐 수비 내금위, 겸사복, 우림위 삼청이다.[53] 북행랑에는 과거 담당 추정 관광청이 있었다.[54] 관광청 위치는 인정전 마당이 과거 시험 장소로 자주 쓰였기 때문이다.[54][55] 인정전 마당은 주로 문과 전시(殿試), 무과 전시는 후원 춘당대에서 했다.[54] 동행랑에는 악기고(樂器庫), 육선루(六仙樓), 서방색(書房色)이 있지만, 동쪽 향해 인정전 마당을 등진다.[56]

인정전과 마당(조정)은 의식 공간이다.[56] 외국 사신 접견, 신하 조하(朝賀), 세자 책봉식, 왕실 큰 잔치 등이 열렸다.[56] 인정전 마당 의례 때 차일을 치는 경우가 많아, 쇠고리 묻어 줄 묶어 차일 쳤다.[56] 차일은 천으로, 인정전 월대 위에 설치, 임금과 왕실 가족 햇볕, 비 막고, 차일 밖 공간과 구별, 행사 공간 위계 부여했다.[56]

인정문 통해 온 어도는 인정전 마당에서 삼도[57]로 바뀌어 월대로 이어지고, 나머지 마당은 자연석 박석(薄石) 깔았다.[56] 삼도 옆 정조 재위 1년(1777년) 세운 품계석(品階石) 두 줄은 문,무신 구분, 위계, 권위 상징 공간임을 보인다.[58] 인정전 마당 박석은 일제 강점기 철거, 잔디밭, 최근 화강암 가공 박석 깔아 옛 모습 재현했다.[58] 인정전 마당 건물 중 인정전, 인정문만 원래 있던 것, 1910년대 일제가 주위 행랑과 일본식 가미, 변형, 1988년 복원했다.[45][59]

3. 4. 선정전 권역

선정전은 임금이 일상적으로 집무를 보던 공간으로, 인정전 바로 동쪽에 위치하며 인정전과 나란히 남향하고 있다.[49] 임금은 이곳에서 신하들과 나랏일을 의논하고 학문을 토론했으며, 신하나 유생, 종친을 불러 시험을 치르기도 하고, 중국과 일본의 사신을 만나기도 하였다.[60] 또한 왕비나 왕족들과 크고 작은 연회를 열기도 하였다. 선정전은 인조반정 때 불에 탄 뒤 인경궁의 편전인 광정전을 옮겨 지은 전각으로,[49] 지붕은 푸른색 유리 기와를 덮었는데, 궁궐에 유일하게 현존하는 청기와 지붕이다.[61]인정전과 같이 의식을 위한 공간을 '정전'이라 하고, 선정전처럼 일상 업무를 위한 공간을 편전(便殿)이라 하였다.[62] 정전인 인정전에 비하여 선정전은 건물이나 마당의 규모가 매우 작다. 다만 지붕을 청기와[63]로 덮어 다른 건물과 구분했을 따름이다.[62]

선정전은 특이하게도 정면에 지붕, 기둥만 있고 벽체는 없는 복도가 붙어있어 인정전으로 이어진다.[64] 선정전 앞에 돌출된 전면 복도는 정조 사후 선정전이 혼전(魂殿)으로 쓰인 것과 관련이 있다.[64] 선정전은 순조 즉위년(1800년)에 정조의 혼전으로 쓰인 이래 순조, 헌종, 철종 등 역대 임금의 혼전으로 쓰였다.[64] 그리하여 선정전에도 혼전으로 활용하기 위하여 전면에 정자각(丁字閣)이 세워졌다.[64][65] 순조 이후 선정전이 혼전으로 빈번하게 쓰이자, 편전의 기능을 잃고 침전 권역에 있는 희정당이 편전으로 쓰이게 되었다.[64]

선정전 바닥에는 지금은 마루가 깔려 있으나, 원래 방전(方甎)이라 하여 네모난 벽돌이 깔려있었다.[66] 선정전 바닥이 언제 마루로 변했는지는 아직까지 알려진 기록이 없다.[66]

선정전 바로 앞에는 선전관청(宣傳官廳)과 장방(長房)이 자리 잡고 있는 마당이 동서로 길게 붙어 있었다.[66] 선전관청에 근무하는 선전관은 숙직을 하면서 임금을 측근에서 호위하고 임금이 긴급하게 군사 지휘관을 소집하거나 군사를 동원할 때 연락을 담당하였다.[66] 장방은 임금을 가까이서 모시는 내시를 일컫는 말로, 이들이 있던 곳도 장방이라고 하였다.[66]

선전관청 남쪽으로 인정전 동쪽 행각에 붙어 남북으로 나란히 마당이 두 개 있다.[67] 선전관청 바로 아래 마당에는 우사(右史)와 당후(堂后)가 있으며 마당 중간에는 문서고(文書庫)가 있다.[67] 우사와 당후는 임금을 중심으로 조정에서 일어나는 모든 일을 기록하는 사관을 일컫는 말로, 사관이 머물던 곳이다.[67] 사관은 임금 가까이에서 날마다 일어나는 모든 사실을 기록하여 실록을 편찬하는 자료가 되는 사초(史草)를 남겼다.[68] 사초는 기록의 객관성을 확보하고 사관의 독립성을 보장하기 위하여 비록 임금이라도 볼 수 없도록 금하였다.[68] 우사와 당후에서는 임금을 중심으로 일어나는 사건을 날마다 기록하여 사초를 쓰는 곳이었으므로, 계속 생산되는 사초를 보관하고자 옆에 문서고를 세웠다.[69]

우사와 당후가 있는 마당의 바로 남쪽 마당을 중심으로 은대(銀臺)와 상서성(尙書省), 육선루와 악기고, 대청(臺廳)이 사방으로 자리 잡고 있었다.[69] 은대와 상서성은 도승지를 비롯하여 임금의 명령을 받드는 일을 담당하던 승정원의 다른 이름이다.[69] 육선루는 승정원의 다락이다.[70] 육선루와 나란한 누마루에는 악기고가 있었는데, 인정전 마당에서 행사가 있을 때 장악원(掌樂院) 악사들이 손쉽게 악기를 꺼내 쓸 수 있도록 배려하여 이곳에 보관한 것이다.[70] 대청은 사헌부와 사간원 관리들이 임금의 옳고 그름을 아뢸 일이 있을 때 모이던 곳이었다.[70] 우사, 당후, 은대, 대청이 있는 마당 오른쪽에는 장방, 궁방(弓房), 주원(廚院), 공상청(供上廳), 서리방(書吏房), 정청(政廳), 대은원(戴恩院), 등촉방(燈燭房), 사알방(司謁房), 소주방, 내반원(內班院) 등이 각자 작은 마당을 이루고 있다.[70] 주원은 사옹원(司甕院)의 다른 이름으로 왕의 식사와 궐내 음식 공급 등을 담당하였다.[70]

궁방은 활과 화살촉, 등촉방은 등불과 촛불을 관장하는 관청으로 내시부(內侍府)에 속한다.[70] 사알방은 액정서에 소속된 정6품 잡직 관원으로 항상 임금 곁에 있으면서 임금의 명령을 전달하고 신하들이 임금을 알현하는 것에 관한 일을 사알(司謁)하는 곳이었다.[71] 서리방은 궁궐내 각 기관의 하급 관리인 서리(書吏)가 머물던 곳으로, 이들은 문서 처리, 기록, 연락 등 행정 실무를 맡아보았다.[71] 정청은 이조의 당상관 및 병조판서 등 문무관을 선발하는 지위에 있는 사람들이 궁중에서 사무를 보던 곳이다.[71]

소주방은 임금의 식사를 비롯한 궐내의 더운 음식을 만드는 곳이다.[72] 내반원은 환관들의 관청인 내시부의 다른 이름으로, 궐내 음식물 감독, 명령 전달, 궁문 수직, 청소 등의 임무를 맡았다.[72] 궁궐의 자질구레한 일을 담당했던 이런 기관들이 임금의 집무 공간인 선정전에 조밀하게 모인 까닭은 임금의 거처를 여러 겹의 마당과 건물과 에워싸기 위해서였다.[73] 이는 외부의 침입으로부터 임금을 보호하는 동시에 임금의 편의와 관련된 이들의 역할이 고려되었기 때문이다.[73][74]

그러나 지금은 이런 관청이 있는 전각이 모두 없어지고 빈 땅으로 남아 선정전이 외부에 그대로 드러나 있다.[73] 현재 이 곳에는 선정전만 원래대로 남아있고 선정전 앞의 정자각과 선정문 그리고 선정전을 홑겹으로 둘러싸고 있는 담장은 모두 최근에 복원된 것이다.[73]

3. 5. 내전 영역

창덕궁은 조선의 궁궐 중 하나로, 북악산을 뒤로 하고 금천을 앞으로 하는 배산임수의 풍수 원리에 따라 지어졌다. 경복궁이 주요 건물들이 정확한 건축 원칙에 따라 배치된 것과 달리, 창덕궁의 건물들은 비교적 자유롭게 배치되어 있다. 하지만 모든 건물은 주변 환경과 조화를 이루도록 설계되었다.[3]

창덕궁은 크게 인정전과 선정전을 중심으로 하는 정부 구역(치조), 왕실의 사적인 공간인 침전, 동쪽의 낙선재 구역, 그리고 북쪽 언덕 너머의 후원으로 구성되어 있다. 인정전(창덕궁의 정전), 선정전(국왕의 집무실)을 비롯한 주요 관청 건물들과 궐내각사는 궁궐 앞쪽에 위치하며, 그 뒤편에 국왕과 왕비를 위한 왕실의 사적인 공간이 있다. 선정전, 희정당, 낙선재와 같은 국왕의 거처는 외부인의 침입을 막기 위해 여러 겹의 건물과 뜰로 둘러싸여 있다. 조선시대에 널리 퍼진 유교 사상의 영향으로, 창덕궁의 전체적인 건축 양식은 소박하고 검소함을 특징으로 한다.[3]

내전 영역의 주요 건물은 다음과 같다:

- '''돈화문(敦化門)''' - 창덕궁의 정문으로, 1412년에 건립되었다. 2층 누각 형태의 목조 건물로 모든 궁궐 문 중 가장 크다. 임진왜란 때 불타 없어졌다가 1608년에 복원되었다.

- '''금천교(錦川橋)''' - 서울에 현존하는 가장 오래된 다리로, 1411년에 건립되었다.

- '''인정전(仁政殿)''' (국보) - 창덕궁의 정전으로, 왕의 즉위식, 외국 사신 접견 등 중요한 국가 행사에 사용되었다. 1405년에 처음 건립되었으나 임진왜란으로 소실된 후 1610년에 재건되었고, 1804년 화재로 다시 파괴된 후 세 번째로 재건되었다.

- '''선정전(宣政殿)''' - 관료들의 집무실로, 국왕이 매일 신하들과 회의를 열고 국정을 보고받고 강연을 하던 곳이다.

- '''희정당(熙政堂)''' - 원래 국왕의 침실이었으나, 선정전이 일상적인 업무를 보기에는 너무 작아 국왕의 집무실로 사용되었다. 1917년 화재로 소실된 후 재건되었는데, 서구의 영향을 받아 원래의 모습과 많이 다르다.

- '''대조전(大造殿)''' - 왕비의 공식 거처로, 1917년 화재로 소실된 후 경복궁의 자재를 사용하여 재건되었다. 조선의 마지막 황후가 이곳에서 생활하여 조선 왕실의 마지막 모습을 엿볼 수 있다.

- '''주합루(籌合樓)''' (규장각) - 왕실 도서관이 있던 곳으로, 정조가 1776년에 건립하였다. 1층은 도서관과 사무실, 2층은 독서실과 회의실로 구성되어 있으며, 국왕이 참석하는 특별한 행사 때는 누각 앞에서 과거 시험이 치러지기도 했다.

- '''연경당(延慶堂)''' - 1827년에 건립된 접견실로, 일반적인 선비 집을 본떠 만들었다.

3. 5. 1. 희정당

희정당(熙政堂)은 선정전과 더불어 임금의 집무 공간이었다.[75] 선정전보다 편안한 업무 공간으로 사용되었으며, 건물의 위계 또한 선정전의 '전'(殿)보다 낮은 '당'(堂)이다.[76][77]희정당은 네 귀에 모두 추녀를 단 팔작지붕을 얹고 있으며, 처마의 무게를 받치는 공포가 새 날개 모양인 익공(翼工) 양식을 썼다. 임금의 거처답게 거의 담 높이에 이르는 높은 돌기둥 위에 세워져 있어 주변 행랑과 확연히 구별되며, 그리 넓지 않은 마당 한쪽에 하월지(荷月池)라는 네모난 연못이 있었다.[76] 희정당 남쪽에는 1687년(숙종 13년)에 세워진 제정각(齊政閣)이 있었는데, 여기에 천체를 관측하는 선기옥형을 설치하고 임금이 천체를 관찰하여 하늘의 도를 본받기에 힘썼다고 한다.[78]

동궐도에서 희정당은 정면 5칸 규모의 건물로 묘사되었으나, 현재의 전각은 정면 11칸, 측면 5칸 규모이다. 정면 9칸, 측면 3칸 주위로 툇간을 설치하여 통로로 사용하였다.[61] 정면 가운데 3칸은 좌우 주칸보다 넓고 우물마루를 깔아 서양식 접객실로 만들었고, 서쪽 3칸은 통칸으로 만들어 회의실로 꾸몄으며, 동쪽은 여러 개의 방으로 나누었다.[79] 동서쪽 양 옆칸 뒤쪽에는 골방과 목욕탕 등을 설치하여 용도에 맞게 사용하였다.

원래의 희정당은 1917년 화재로 소실되었고, 현재의 건물은 서구의 영향을 받아 재건되어 원래의 모습과 완전히 다르다. 건물 내부에는 목재 바닥, 카펫, 유리창, 샹들리에 등을 볼 수 있다.

3. 5. 2. 대조전

대조전(大造殿)은 왕비의 생활 공간이자 임금과 왕비의 침전이었다.[81] 왕실의 대통을 이을 왕자를 생산하기 위하여 좋은 날을 골라 임금과 왕비가 동침하는 장소였다.[81] 성종, 광해군, 인조, 효종, 철종, 순종 등이 거처하였으며, 순조의 세자 효명세자가 태어난 곳이다. 폐비 유씨, 효현왕후, 효정왕후 등 왕비들도 이곳에서 거처했다.대조전은 인조 때 재건될 당시 45칸 규모였으나, 현재는 정면 9칸, 측면 4칸인 36칸으로 줄었다.[79] 가운데 정면 3칸, 측면 2칸은 통칸으로 하여 거실로 삼았으며, 거실 동쪽과 서쪽에 각각 정면 2칸, 측면 2칸을 통칸으로 하여 왕과 왕비의 침실을 두었다.[79] 거실 앞 퇴칸은 월대로 출입하도록 하였고, 뒤 퇴칸은 후원으로 출입할 수 있게 하였으며, 각 침실 측면과 뒷면에는 작은 방을 두어 시종들의 처소로 삼았다. 현재 거실 바닥은 마루를 깔고 큰 의자를 두었으며,[79] 침실과 작은 방은 온돌로 꾸몄다.[82]

대조전에는 희정당보다 훨씬 넓은 앞마당과 뒷마당이 있다.[81] 높고 넓은 월대는 삼면이 모두 화려한 휘장문이 있는 녹색 판장(板牆, 나무판으로 된 담)으로 둘러싸여 있어[81] 왕비의 활동이 외부로 노출되지 않도록 가렸다.[83] 대조전 뒷마당은 넓고 화려하며, 징광루와 집상전이 있고, 대석 위에 올려진 세 개의 괴석과 석분에 심은 작은 소나무로 장식되어 있었다.[83] 또 경사지에는 큰 돌을 다듬어 계단식 석축을 쌓고 꽃나무를 심는 화계를 설치하여 궁궐에서 갇혀 지내는 왕비의 단조로운 생활을 배려하였다.[83]

대조전 뒤쪽으로는 수라간이 있고, 더 안쪽으로는 2층 건물인 징광루(澄光樓)와 경훈각(景薰閣)이 있다. 그 바로 오른쪽에는 대비의 처소인 집상전(集祥殿)이 있었다.[75] 이 건물들은 광해군 15년(1623년) 인조반정으로 모두 불탄 뒤 인조 25년(1647년)에 옛 모습으로 다시 지었다.[75] 현재 남아있는 경훈각은 원래 2층 건물로 위쪽 건물은 징광루라고 하였다. 이 건물은 높은 월대 위에 올려진 이층집으로 청기와로 지붕을 덮어 모습이 화려하였다.[84] 경훈각은 1층이므로 온돌방이 있으나, 징광루는 2층이어서 마루로 되어 있어서,[84] 가을과 겨울에는 온돌로 따뜻한 경훈각을 주로 이용하고 봄과 여름에는 시원한 누마루가 있는 징광루를 썼다.[85]

순조 33년(1833년)에 까닭 모를 화재로 희정당과 대조전을 비롯하여 징광루, 양심합(養心閤) 등이 불타 재건된 바 있다.[76] 현재의 희정당과 대조전 일대는 원래의 모습이 아니다.[86] 이 구역은 일제강점기였던 1917년에 화재로 불타 1920년에 새로 지었다.[86] 불이 나고 나흘 뒤 이왕직에서는 조선총독부와 협의하여 새 궁전은 "조선식으로 하되 서양식을 참조"하기로 결정하고, 건물을 다시 짓되 경복궁에 있는 여러 전각을 헐어다 짓기로 하였다.[86] 그리하여 강녕전은 희정당으로, 교태전은 대조전으로, 건순각은 흥복헌으로, 만경전은 경훈각으로 옮겨 지어졌다. 당시 화재로 주요 전각뿐 아니라 궁중의 가구와 집기, 오래된 유물도 모두 소실되었다.[86] 원래 대조전은 지붕이 일자형식이 아닌 솟을지붕 형식이었으며 뒤에 집상전도 있었으나 복원되지 못하였다. 사실상 집상전자리에 현 대조전이 있다고 볼 수 있다. 현재 화계 뒤로 후원으로 가는 문이 있다.

3. 5. 3. 경훈각

경훈각은 주어진 원본 소스에 나타나 있지 않으므로, 해당 섹션에는 내용을 작성할 수 없다.3. 6. 동궁 영역

성정각은 세자가 공부하던 곳으로, 임금의 편전이나 조선 말기 내의원으로 사용되기도 했다. 동쪽에는 희우루라는 2층 누각이 있는데, 1층은 현재 개방되어 있지만 과거에는 닫혀 있었다.3. 7. 낙선재 영역

낙선재는 헌종 13년(1847년)에 중건된 창덕궁의 건물로, 이 일대에는 숙종, 정조, 헌종 때에 지어진 소박한 건물들이 있었다.낙선재는 창덕궁의 동남쪽과 창경궁이 연결되는 부근에 있다. 궁궐지(宮闕志)에는 창경궁 소속 건물로 기록되어 있다.[82] 승정원일기와 낙선재 상량문(上樑文)에는 헌종 13년(1847년)에 낙선당 옛터에 건물을 세웠다는 기록이 있다.[82] 낙선재는 헌종이 후궁이었던 경빈 김씨를 위해 지은 것으로 헌종은 낙선재에서, 경빈 김씨는 석복헌에서 지냈다고 한다. 낙선재는 '선한 일을 즐겨한다'는 의미이고, 석복헌은 '복을 준다'는 뜻으로 후사를 기원하는 의미라고 한다. 1926년 순종이 승하하자, 계후인 순정효황후(윤황후)가 이곳에서 여생을 보냈고, 이방자도 이곳에서 살다가 1989년에 죽었다.[82]

낙선재는 세 영역으로 구성되었다. 서쪽에 낙선재가 있고, 그 동쪽에 낙선재와 건립 시기가 비슷한 석복헌(錫福軒, 1848년 8월 11일 중수)이 있으며, 다시 그 동쪽으로 1820년대 이전에 세운 것으로 추정되는 수강재(壽康齋, 1848년 8월 11일 중수)가 있는데, 이 건물들이 있는 영역을 통틀어 흔히 낙선재라고 부른다.[82] 낙선재는 임금이, 석복헌은 왕비가, 수강재는 대비가 거처하던 곳이다.[82]

낙선재는 조선 시대 궁궐의 침전 건물에서 볼 수 있는 좌우 대칭의 평면 형식에서 벗어나 온돌과 마루를 생활 방식과 기능에 맞게 구성한 점이 돋보인다.[82] 다양한 외관과 창호 형식, 그리고 후원의 계단식 화단이 빼어나다.[87] 화계 위에는 취운정(翠雲亭), 한정당(閑靜堂)이 있으며, 그 위에 상량정(上凉亭), 칠분서(七分序), 만월문(滿月門), 삼삼와(三三窩), 승화루(承華樓)와 그 일곽이 있다.[87] 이방자가 세상을 떠난 뒤 낙선재 일곽에 보수와 복원 작업이 이루어져, 1996년부터 일반에 공개되었다.[87] 승화루는 원래 소주합루라 불렀으나 훗날 승화루라고 이름이 바뀌었고 아래는 의신합이라는 방이었으나 현재는 열린 공간이 되어있다. 중희당과 삼삼와라고 불리는 육각정과 연결시켜 주는 칠분서라는 월랑이 있다. 상량정은 원래 평원루였으나 이름이 바뀌었다.

3. 8. 궐내각사 영역

창덕궁의 정전인 인정전, 국왕의 집무실인 선정전을 비롯한 대부분의 주요 관청 건물들과 궐내각사(闕內各司, 여러 관청)는 궁궐 앞쪽에 위치한다.[3]

3. 9. 빈전 영역

죄송합니다. 이전 답변에서 '빈전 영역'에 대한 정보가 제공된 소스에 없다는 것을 확인했습니다. 따라서 해당 섹션에 대한 내용은 작성할 수 없습니다. 이전 답변은 빈전 영역에 대한 내용이 없음을 명확히 하기 위한 것이었습니다.3. 10. 기타

어차고(御車庫)는 숙장문 동쪽 작은 동산 기슭에 자리 잡고 있으며,[88] 구한말 순종이 타던 신식 자동차를 보관하는 차고였다.[89] 현재 어차는 국립고궁박물관에 전시되고 있다.원래 이 건물은 비변사의 부속기관인 빈청(賓廳)으로, 건물의 이름은 비궁당(匪躬堂)이었는데 대신들과 비변사의 당상관들이 임금을 만나기 전에 대기하는 곳이었다.[88] 비궁당 뒤에는 측간(厠間)이라 하여 화장실이 있었으며,[88] 동쪽과 남쪽에는 동산이 둘러싸고 서쪽과 북쪽에는 담장을 둘렀다.[89] 그러나 한일병합 이후 어차고로 개조되었다가 현재는 카페로 변했다. 차량은 경복궁 고궁박물관에 소장되어있다.[89]

일제시대에 만들어진 의풍각(儀豊閣)이 있다. 얼마 전 의풍각에서 임금의 관인 재궁이 발견되어서 공개된 적이 있다. 의풍각은 궐내각사(闕內各司) 북쪽에 위치한다. 그 이외에 진선문(進善門) 남쪽 내병조(內兵曹) 연치미각(輦致美閣) 교자고(轎子庫) 원역처소(員役處所) 전설사(典設司) 등 구역으로 나눌 수 있다.

- '''돈화문(敦化門)''' — 궁궐의 정문. 1412년에 건립된 돈화문은 2층 누각 형태의 목조 건물로 모든 궁궐 문 중 가장 크다. 1592년 임진왜란 때 불타 없어졌다가 1608년에 복원되었다.

- '''금천교(金川橋)''' — 서울에 현존하는 가장 오래된 다리. 1411년에 건립되었다.

- '''인정전(仁政殿)''' (국보) — 창덕궁의 정전으로, 왕의 즉위식과 외국 사신 접견 등 중요한 국가 행사에 사용되었다. 원래 1405년에 건립되었으나 1592년 임진왜란으로 불타 없어진 후 1610년에 재건되었고, 1804년 화재로 파괴된 후 세 번째로 재건되었다.

- '''선정전(宣政殿)''' — 관료들의 집무실. 국왕은 이곳에서 매일 신하들과 회의를 열고, 국정을 보고받고, 강연을 했다.

- '''희정당(熙政堂)''' — 원래 국왕의 침실이었으나, 선정전이 일상적인 국정 업무를 수행하기에는 너무 작다고 여겨진 후 국왕의 집무실이 되었다. 원래의 희정당은 1917년 화재로 소실되었다. 최근 서구의 영향으로 재건된 건물은 원래 건물과 완전히 다르다. 건물 내부에는 목재 바닥과 카펫, 유리창, 샹들리에 등을 볼 수 있다.

- '''대조전(大造殿)''' — 왕비의 공식 거처. 1917년 화재로 소실된 후 경복궁의 자재를 사용하여 재건되었다. 대조전은 조선의 마지막 황후의 거처로 사용되어 조선 왕실의 마지막 시절을 엿볼 수 있게 해준다.

- '''주합루(籌合樓)''' (규장각) — 왕실 도서관이 있던 곳. 정조가 1776년에 건립하였으며, 관리들이 정원을 내려다보며 책을 읽거나 토론할 수 있도록 지어졌다. 1층은 도서관과 사무실로, 2층은 독서실과 회의실로 구성되어 있다. 국왕이 참석하는 특별한 행사 때는 누각 앞에서 과거 시험이 치러졌다.

- '''연경당(延慶堂)''' — 1827년에 건립된, 일반적인 선비 집을 본떠 만든 접견실.

- 돈화문(敦化門) - 창덕궁(昌德宮)의 정문(正門), 1412년 당시 건축

- 금천교(錦川橋) - 인정문(仁政門) 앞에 있는 돌다리

- 인정문(仁政門) - 인정전(仁政殿)으로 들어가는 정문

- 인정전(仁政殿) - 창덕궁의 중심적인 장소로, 궁궐 안팎의 공식 행사가 거행되었다. 국보 제225호.

- 선정전(宣政殿) - 임금과 신하가 정사를 논의하거나, 유생들의 시험장 및 연회 장소 등 공식적인 집무 공간이었다.

- 희정당(熙政堂) - 임금의 일상생활 공간

- 대조전(大造殿) - 왕비의 생활 공간

- 어차고(御車庫) - 임금과 왕비가 사용했던 자동차와 가마를 보관하는 곳

- 낙선재(樂善斎) - 임금의 후궁이나 궁녀들이 여생을 보낸 눈에 띄지 않는 곳

- 수라간(水剌間) - 왕실의 부엌[17]

- 후원(後苑) - 비원(祕苑)이라고 불리며 한국의 대표적인 정원이다. 원내에는 잔디, 꽃나무, 초화류, 연못, 정자, 수림 등이 있으며, 호두나무, 떡갈나무, 느티나무, 매화나무, 단풍나무, 밤나무, 쉬나무, 주목, 은행나무, 소나무, 회양목, 쥐다래 등 다양한 수목을 볼 수 있다.[18]

- 금호문(金虎門) - 창덕궁의 서문

3. 11. 창덕궁의 후원

궁궐 뒤편에는 32ha에 달하는 후원(後苑)이 자리 잡고 있다. 원래 왕실과 궁녀들을 위한 공간으로 조성된 이 정원에는 연못, 정자, 그리고 조경된 잔디밭, 나무, 꽃들이 어우러져 있다. 정원에는 100여 종의 나무 2만 6천여 그루가 넘게 심어져 있으며, 궁궐 뒤편의 일부 나무들은 수령이 300년이 넘는다. 왕의 사적인 사용을 위한 이 정원은 고위 관료들조차 왕의 허락 없이는 들어갈 수 없었기 때문에 '금원(禁苑)'이라고 불리기도 했다. '내원(內苑)'이라고 불리기도 했으며, 오늘날 한국인들은 19세기 후반 같은 이름의 관청에서 유래한 '비원(秘苑)'이라고 부르는 경우가 많다. 이 정원은 여러 이름으로 불렸지만, 조선 시대에 가장 자주 사용된 이름은 '후원'이었다.[5]

2012년 9월, 1년간의 복원 사업을 거쳐 후원에 있는 부용정이 재개장했다. 이 정자는 1820년의 동궐도(국보 제249호)[6]를 바탕으로 복원되었다.

후원에서는 왕이 주최하는 다양한 의식이 거행되었다. 조선 시대 초기에 왕이 참여하는 군사 사열이 자주 이곳에서 열렸다. 세조는 이 정원에서 군대의 사열을 받거나 직접 군대를 지휘했다. 또한, 연회가 열리고, 활쏘기 시합이 열리고, 불꽃놀이가 즐겨졌다.

옥류천(玉流川) 지역은 특히 흥미로운 곳이다. 1636년에 조성된 U자형 수로가 있으며, 술잔을 띄우는 데 사용되었고, 작은 폭포와 바위 위에 새겨진 시가 있다. 이 지역에는 다섯 개의 작은 정자가 있다.

후원은 비원(祕苑)이라고도 불리며 한국의 대표적인 정원이다. 원내에는 잔디, 꽃나무, 초화류, 연못, 정자, 수림 등이 있으며, 호두나무, 떡갈나무, 느티나무, 매화나무, 단풍나무, 밤나무, 쉬나무, 주목, 은행나무, 소나무, 회양목, 쥐다래 등 다양한 수목을 볼 수 있다.[18]

3. 12. 미복원 영역

이전 출력에서 "미복원 영역" 섹션은 원본 문서에 존재하지 않아 작성이 불가능하다고 답변드렸습니다. 이는 여전히 유효하며, 주어진 원본 소스에는 해당 섹션에 대한 내용이 없습니다. 따라서 수정할 내용이 없으며, 이전 답변과 동일하게 작성이 불가능합니다.4. 천연기념물

천연기념물로 지정된 창덕궁 내 수령이 오래된 나무는 다음과 같다.

5. 관람 정보

종묘 및 4대 궁궐(경복궁, 창경궁, 덕수궁, 창덕궁)을 모두 관람할 수 있는 통합관람권으로도 입장이 가능하다. 또한, 함양문을 통해 창경궁과 연계관람이 가능하다. 궁궐관람제도가 개편됨에 따라 2010년 5월 1일부로 전각구역은 자유관람이며, 후원은 별도 요금으로 시간이 제한된 관람이 실시되고 있다.[90]

- 달빛기행

창덕궁 달빛기행은 조선시대 궁궐 중 가장 아름다운 곳으로 꼽히는 창덕궁에서 매월 음력 보름을 전후해 은은한 달빛 속의 정취와 함께 진행되는 행사이다. 아름다운 야간조명과 함께 국가의 중심공간으로서 위엄과 다채롭고 소소한 일상공간으로서의 모습을 함께 느끼며 돌아볼 수 있는 기회이다. 청사초롱으로 길을 밝히고 전문해설사의 안내로 창덕궁의 밤풍경을 거닐며 후원을 포함하여 각 전각을 돌아본다.

전각과 후원을 돌아본 후 연경당에서는 차 한 잔의 여유와 다과를 즐기며 전통공연을 관람한다. 과거 우리 선조들이 보아오던 창덕궁의 고즈넉한 야경과 그때와 변함없는 보름달의 아름다움을 느낄 수 있다.

창덕궁 달빛기행은 매년 봄, 가을에 열린다.[90]

참조

[1]

뉴스

The 5 Palaces of Seoul

http://english.chosu[...]

2012-01-24

[2]

웹사이트

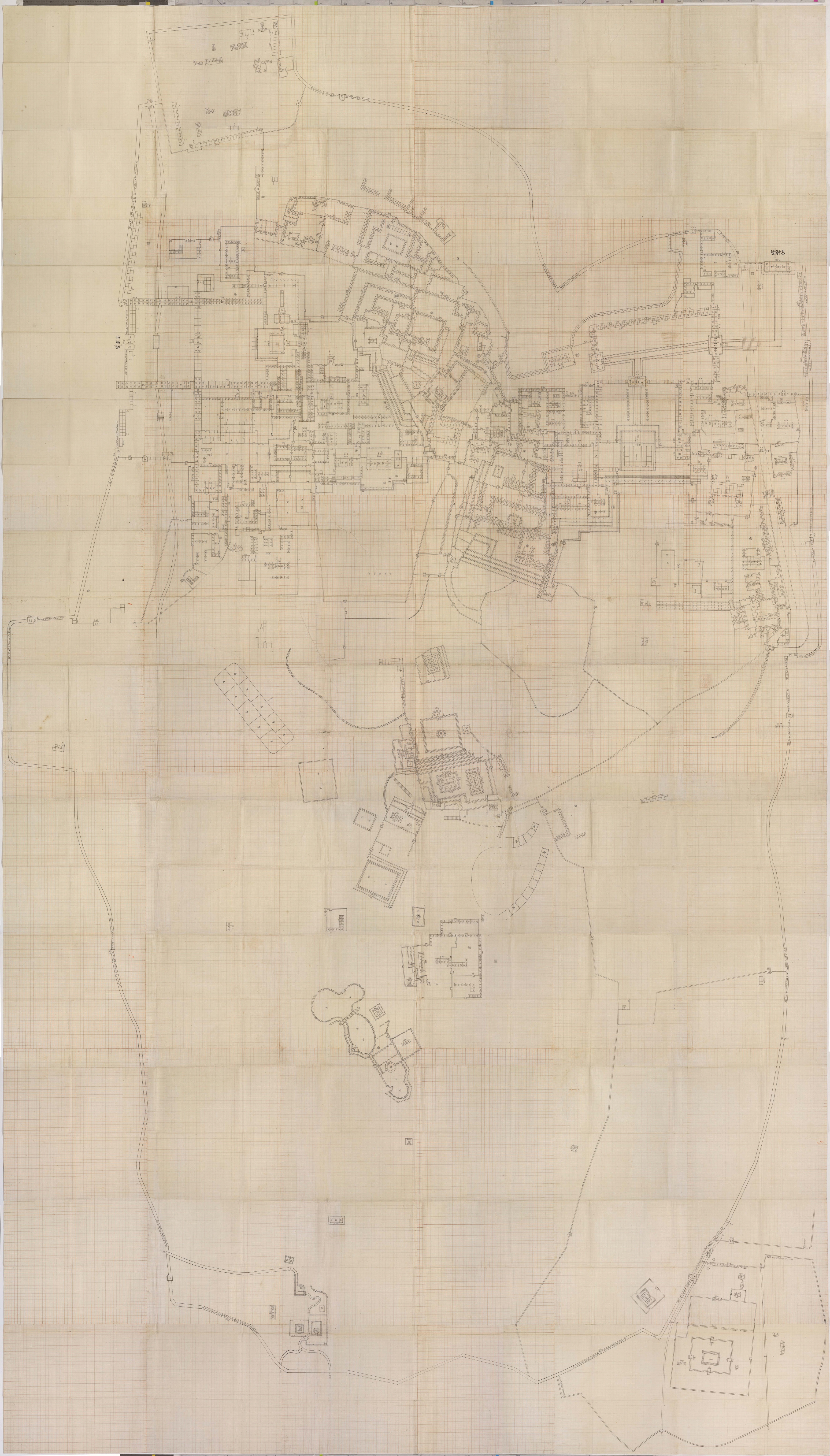

“일제가 궁궐 이렇게 훼손” 설계도면 첫 공개

http://www.seoul.co.[...]

2009-02-27

[3]

논문

A Comparative Study of Space Characteristics of Chinese Summer Palace and Korean Changdeokgung Palace Garden from the Aspect of Horizontal Tablet

2013

[4]

서적

Korean Confucianism: Tradition and Modernity

https://www.aks.ac.k[...]

The Academy of Korean Studies Press

[5]

뉴스

Tourist sites confront translation troubles

https://archive.toda[...]

2010-10-26

[6]

웹사이트

Ancient Palace Pavilion Restored

https://web.archive.[...]

[7]

웹사이트

WH Committee: Report of the 21st Session, Naples 1997

https://whc.unesco.o[...]

[8]

웹사이트

Winter Tour of Changdeok Palace

http://korean.visitk[...]

[9]

기타

[10]

웹사이트

창덕궁(昌德宮)

https://encykorea.ak[...]

[11]

기타

[12]

기타

[13]

웹사이트

도성의 궁성에 불이 나다

https://sillok.histo[...]

1592-04-14

[14]

웹사이트

임진왜란 때 경복궁을 불태운 건 백성들이다? YES24 채널예스

https://ch.yes24.com[...]

[15]

웹사이트

창건 600주년, 창덕궁 내부공개

https://news.kbs.co.[...]

2005-11-26

[16]

기타

[17]

기타

[18]

웹사이트

Changdeokgung Palace Complex

https://whc.unesco.o[...]

[19]

웹사이트

データベース『えひめの記憶』わがふるさとと愛媛学 ~平成 5年度 愛媛学セミナー集録~2 飾り幕の制作

http://www.i-manabi.[...]

1993

[20]

기타

[21]

웹사이트

창덕궁

http://100.nate.com/[...]

한국학중앙연구원

[22]

백과사전

창덕궁

[23]

간행물

문화재 사랑

문화재청

2008-09

[24]

기타

[25]

기타

[26]

웹인용

90년 만에 연결된 창경궁-종묘 궁궐담장길을 걷다

https://www.korea.kr[...]

2022-11-11

[27]

기타

[28]

기타

[29]

기타

[30]

기타

[31]

기타

[32]

기타

[33]

기타

[34]

기타

[35]

기타

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

서적

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

[46]

서적

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

서적

[51]

서적

[52]

서적

[53]

서적

[54]

서적

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

서적

[59]

서적

[60]

서적

[61]

서적

[62]

서적

[63]

서적

[64]

서적

[65]

서적

[66]

서적

[67]

서적

[68]

서적

[69]

서적

[70]

서적

[71]

서적

[72]

서적

[73]

서적

[74]

서적

[75]

서적

[76]

서적

[77]

서적

[78]

서적

[79]

서적

[80]

서적

[81]

서적

[82]

서적

[83]

서적

[84]

서적

[85]

서적

[86]

서적

[87]

서적

[88]

서적

[89]

서적

[90]

웹인용

보관된 사본

http://www.cdg.go.kr[...]

2015-09-26

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com