무조건 항복

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

"무조건 항복"은 적대 행위의 완전한 중단을 의미하며, 항복하는 측이 어떠한 조건도 제시하지 않고 항복하는 것을 의미한다. 고대와 중세 시대에도 무조건 항복 사례가 있었으며, 근대에는 나폴레옹 보나파르트가 항복했을 때, 미국 남북 전쟁 당시 율리시스 S. 그랜트가 이 용어를 사용하면서 널리 알려졌다. 제2차 세계 대전 중 카사블랑카 회담에서 프랭클린 D. 루스벨트 대통령이 추축국에 대한 전쟁 목표로 이 용어를 사용하면서 더욱 널리 사용되었고, 포츠담 선언에서도 일본에 무조건 항복을 요구했다. 이러한 정책은 전쟁 장기화, 불필요한 희생 초래 등 비판을 받기도 했다. 최근에는 베트남 전쟁, 유고슬라비아 전쟁, 방글라데시 독립 전쟁, 아프가니스탄 전쟁 등에서 무조건 항복 사례가 있었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 미국 남북 전쟁 - 톰 아저씨의 오두막

해리엇 비처 스토우가 1852년에 발표한 반노예제 소설 《톰 아저씨의 오두막》은 노예 톰의 삶과 주변 인물들을 통해 노예 제도의 잔혹함을 고발하고 미국 사회에 큰 영향을 미쳤으나, 흑인 묘사 방식에 대한 비판도 있으며 다양한 매체로 각색되어 "엉클 톰"이라는 멸칭의 기원이 되기도 했다. - 미국 남북 전쟁 - 노예주와 자유주

미국 역사에서 노예주와 자유주는 노예제 존폐를 기준으로 나뉜 주들을 지칭하며, 이들의 갈등은 여러 타협과 분쟁, 남북전쟁을 거쳐 미국 헌법 수정 제13조에 의해 노예제가 폐지될 때까지 미국의 정치, 사회적 지형을 규정했다. - 군사 전략 - 군국주의

군국주의는 정치, 경제, 사회, 문화를 군사적 가치에 종속시키고 전쟁과 군사력 강화에 중점을 두는 사상이나 행동 양식이며, 역사적으로 다양한 국가에서 나타났고 비판받아 왔다. - 군사 전략 - 슐리펜 계획

슐리펜 계획은 독일이 프랑스와 러시아의 양면 전쟁 위협에 대비하여 프랑스를 먼저 신속히 제압한 후 러시아에 대처하려던 전략으로, 벨기에와 룩셈부르크를 침범하여 프랑스 북부를 포위 섬멸하려 했으나, 1차 세계대전에서 여러 요인으로 실패하고 서부 전선 교착 상태를 초래하며 현대 전쟁 계획 수립의 교훈으로 남았다. - 태평양 전쟁 - 이오지마 전투

이오지마 전투는 1945년 2월과 3월 이오지마 섬에서 미국과 일본 간에 벌어진 제2차 세계 대전 태평양 전선 전투로, 미군이 승리했지만 막대한 피해를 입었으며, 일본 본토 공격의 발판을 마련하는 데 전략적 중요성을 가진다. - 태평양 전쟁 - 샌프란시스코 강화조약

샌프란시스코 강화조약은 1951년 일본이 주권을 회복하고 국제 사회에 복귀하도록 한 평화 조약이나, 전후 처리 과정의 이견과 냉전으로 일부 국가가 배제되었고 영토 및 배상 문제에 대한 모호한 조항들이 동아시아 분쟁 요소로 남아 대한민국이 불리한 입장에 놓였다.

2. 역사적 배경

2. 1. 고대 및 중세

기원전 431년부터 기원전 404년까지 벌어진 펠로폰네소스 전쟁에서 기원전 416년에 메로스섬(메로스)이 아테네 군의 공격을 받아 함락되었다. 메로스는 시민의 처우를 아테네 측에 전면적으로 맡긴다는 조건으로 항복했고, 그 결과 성인 남자는 모두 처형되었으며, 여자와 아이들은 노예가 되었다.고대 마케도니아 시대, 알렉산드로스 3세의 급작스러운 죽음 이후 그의 부하 장군들이 왕의 계승자(디아도코이) 자리를 두고 벌인 디아도코이 전쟁 말기에, 카산드로스가 강화를 제의하자 안티고노스 1세가 항복을 요구했다. 이것이 전쟁의 지속과 제국의 최종적인 분열로 이어지는 결정적인 요인이 되었다.

영국과 프랑스의 백년전쟁 초기, 잉글랜드 왕 에드워드 3세는 프랑스의 항구 도시 칼레를 포위하여 함락시켰다. 11개월간의 포위 끝에 기근으로 시민들이 항복을 제안하자, 에드워드 3세는 "모든 시민을 처형할지, 몸값을 받을지는 에드워드 3세의 자유"라는 무조건 항복을 요구했다.

2. 2. 근대

나폴레옹 보나파르트가 엘바 섬에서의 강제 망명에서 탈출하자, 빈 회의에서 유럽 열강 대표들은 1815년 3월 13일 성명을 발표하여 나폴레옹을 범법자로 선언했다.[2] 이들은 나폴레옹 보나파르트가 시민적·사회적 관계의 범위 밖에 자신을 두었으며, 세계의 평화를 교란하는 적이자 폭도로서 공공의 복수를 받아 마땅하다고 선언했다.[2] 결과적으로 나폴레옹은 백일 천하가 끝날 무렵 메이틀랜드 함장에게 항복했을 때 국가 원수로서 군법이나 국제법의 보호를 받지 못했다.[3]“무조건 항복”이라는 용어는 1862년 도넬슨 요새 전투 당시, 남군 장군 사이먼 B. 버크너의 휴전 제의에 대해 포위군 사령관 율리시스 S. 그랜트가 “‘무조건’만을 항복 조건으로 인정한다”고 답한 것이 최초로 알려져 있다. 이 전투는 북군에게 있어 첫 승리 중 하나였다. 당시 신문이 그랜트의 이니셜 U.S.와 Unconditional Surrender를 연결시켜 보도하면서 이 용어가 널리 퍼졌다.

하지만, 애포매톡스 코트 하우스에서 로버트 E. 리가 북버지니아군을 항복했을 때, 그랜트는 리의 지휘하에 있는 병사들이 가석방으로 집으로 돌아가고, 권총과 개인 소유의 말을 가지고 있도록 허락했다. 빅스버그 전투에서 존 C. 펨버튼에게도, 그리고 그랜트의 부하인 윌리엄 테컴세 셔먼이 노스캐롤라이나주에서 조셉 E. 존스턴에게도 관대한 조건이 제시되었다.[4]

그랜트가 이 용어를 처음 사용한 장교는 아니었다. 헨리 요새 전투에서 남군 준장 로이드 틸그먼이 항복 조건을 요청했을 때 해군 장교 앤드류 H. 푸트는 "아니오, 당신의 항복은 무조건적입니다"라고 답했다. 도넬슨 요새에서도 남군 사자가 그랜트의 부하인 준장 찰스 퍼거슨 스미스에게 항복 조건을 문의했고, 스미스는 "손에 총을 들고 있는 반역자들과는 어떤 조건도 맺지 않겠다. 나의 조건은 무조건적이고 즉각적인 항복이다"라고 말했다.

1863년 앰브로스 번사이드는 컴벌랜드 갭의 무조건 항복과 2,300명의 남군 병사들을 강제했고,[5] 1864년 연합군 장군 고든 그랜저는 포트 모건의 무조건 항복을 강요했다.

3. 제2차 세계 대전

"무조건 항복"이라는 용어는 1943년 1월 카사블랑카 회담에서 미국 대통령 프랭클린 D. 루스벨트가 추축국(나치 독일, 이탈리아 왕국, 일본 제국)에 대한 전쟁 목표로 언론에 발표하면서 다시 사용되었다. 루스벨트는 미국 남북전쟁 당시 율리시스 S. 그랜트 장군이 사용했던 용어를 언급했다.

이 용어는 1945년 7월 26일 일본에 발표된 포츠담 선언에서도 사용되었다. 선언 말미에는 "우리는 일본 정부에 모든 일본군의 무조건 항복을 즉각 선포할 것을 촉구하며", 그렇지 않을 경우 "즉각적이고 완전한 파괴"를 경고했다.

일각에서는 이것이 유럽 전쟁을 장기화시켰다고 주장한다. 나치 선전은 이를 이용하여 연합군에 대한 저항을 고무했고, 아돌프 히틀러에 대한 쿠데타 이후에도 독일 나치 저항 운동을 억압하는 효과를 가져왔기 때문이다.

또한 무조건 항복 요구가 없었다면 중앙유럽이 철의 장막 뒤에 떨어지지 않았을 것이라는 주장도 있다.[6] "소련은 이 정책을 기꺼이 받아들였는데, 아마도 완전히 파괴된 독일은 소련의 전후 확장 계획을 용이하게 할 것이기 때문일 것이다."[7] 또한 일본과의 전쟁을 장기화시켰거나 히로시마와 나가사키 원자 폭격의 원인이 되었다는 주장도 있다.

이 정책의 한 가지 이유는 연합국이 제1차 세계 대전 이후 독일에서 발생한 "뒷통수 친 신화"를 반복하고 싶지 않았기 때문이다.[8] 이 신화는 독일의 패배를 유대인, 볼셰비키, 사회주의자들의 배신으로 돌렸고, 연합군이 독일에 도착하기 전에 전쟁이 끝났다는 사실을 포함한다. 이 신화는 나치의 선전에서 사용되었다. 무조건 항복은 독일인들이 스스로 전쟁에서 패배했음을 확실히 하기 위한 것이었다.[8]

1943년에 개최된 카사블랑카 회담 당시, 연합국은 추축국에 대해 무조건 항복 원칙을 채택하고 조건부 강화를 인정하지 않기로 결정했는데, 이는 미국 대통령 프랭클린 D. 루즈벨트의 개인적인 의향이 강하게 반영된 것이었다.

3. 1. 카사블랑카 회담과 무조건 항복 원칙

1943년 1월, 카사블랑카 회담에서 프랭클린 D. 루스벨트 미국 대통령은 추축국(나치 독일, 이탈리아 왕국, 일본 제국)에 대한 전쟁 목표로 "무조건 항복"을 언론에 발표했다.[8] 루스벨트는 미국 남북전쟁 당시 율리시스 S. 그랜트 장군이 사용했던 용어를 언급하며, 이 원칙이 독일, 이탈리아, 일본 국민의 파멸이 아닌, 이들 국가의 군국주의적 철학을 파괴하는 것을 목표로 한다고 설명했다.[8]윈스턴 처칠 영국 총리는 초기에는 무조건 항복 원칙에 동의하지 않았다. 영국은 전쟁 종결이 무조건 항복뿐이고 조건부 강화라는 방법이 차단되면 추축국이 패전이 확실해져도 휴전 결단을 내리지 않고 파멸적인 전쟁 지속을 추진할 가능성이 커 폐해가 더 크다고 판단했기 때문이다. 그러나 대일전에서 영국이 단독 강화를 할 것이라는 미국의 의혹을 불식시키기 위해 결국 동의했다.

포츠담 선언(1945년 7월 26일)에서도 일본에 "모든 일본군의 무조건 항복"을 촉구하며, 그렇지 않을 경우 "즉각적이고 완전한 파괴"를 경고했다.[8]

일각에서는 무조건 항복 원칙이 유럽 전쟁을 장기화시켰다고 주장한다.[6] 나치 선전은 이를 이용하여 연합군에 대한 저항을 고무했고, 아돌프 히틀러에 대한 쿠데타 이후에도 독일 나치 저항 운동을 억압하는 효과를 가져왔기 때문이다.[6] 또한, 이 요구가 없었다면 중앙유럽이 철의 장막 뒤에 떨어지지 않았을 것이라는 주장도 있다.[6] 소련은 완전히 파괴된 독일이 소련의 전후 확장 계획을 용이하게 할 것이라는 판단 하에 이 정책을 지지했다는 주장도 제기된다.[7] 히로시마와 나가사키 원자 폭격의 원인이 되었다는 주장도 있다.

무조건 항복 원칙을 내세운 이유 중 하나는 연합국이 제1차 세계 대전 이후 독일에서 발생한 "뒷통수 친 신화"를 반복하고 싶지 않았기 때문이다.[8] 이 신화는 독일의 패배를 유대인, 볼셰비키, 사회주의자들의 배신으로 돌렸고, 연합군이 독일에 도착하기 전에 전쟁이 끝났다는 사실을 포함한다. 이 신화는 나치의 선전에서 사용되었다. 무조건 항복은 독일인들이 스스로 전쟁에서 패배했음을 확실히 하기 위한 것이었다.[8]

3. 2. 이탈리아 왕국의 항복

1943년, 국왕 비토리오 에마누엘레 3세는 연합군과 비밀리에 휴전 협상을 진행하여 수상 베니토 무솔리니를 해임하고 피에트로 바돌리오를 신임 수상으로 임명했다.[30] 9월 3일에는 연합군과 이탈리아가 휴전 협정을 체결했고, 9월 8일 바돌리오 수상은 휴전 조약 체결을 발표하고 국왕 일가와 함께 남부 이탈리아 브린디시로 탈출했다.[30] 초기 휴전 협정에는 무조건 항복에 대한 언급이 없었으나, 9월 29일, 연합군 사령부 사령관 드와이트 D. 아이젠하워는 이탈리아 왕국과 삼군이 무조건 항복한 것처럼 휴전 협정을 개정할 것을 요구했고, 11월 9일에 조약 개정이 이루어졌다.[30]이후 독일은 무솔리니를 구출하여 북부에 이탈리아 사회 공화국(살로 공화국)을 수립시키고, 이탈리아 왕국과 연합국에 맞서 전쟁을 벌였다. 10월에 이탈리아 왕국은 독일에 선전포고를 했지만, 이탈리아 왕국은 연합국의 이전 적국이었으나, 추축국에 대한 공동 참전국이라는 입장이었다.

3. 3. 독일의 항복

1945년 5월 7일, 독일군 대표는 프랑스 랭스에서 항복 문서에 서명했으며, 5월 8일 23시 01분을 기하여 독일은 전투 행위를 중단하고 점령하에 들어가는 것이 결정되었다. 5월 8일, 베를린 카를스호르스트에서 비준 절차가 시작되어 9일 밤 항복 문서 서명을 함으로써 항복하였다.6월 5일, 연합군은 베를린 선언에서 독일군의 무조건 항복에 따라 독일이 무조건 항복했다고 언급하며, '''"독일에는 중앙 정부가 존재하지 않으며, 독일의 주권을 미·영·프·소 4개국이 장악한다"'''고 선언하였다.[31]

독일의 항복은 이탈리아나 일본, 위성국의 항복과는 달리, 사전에 어떠한 조건도 제시되지 않은 완전한 무조건 항복이었다. 로버트 머피(Robert Daniel Murphy)는 "이 독일의 항복은 제2차 세계 대전에서 유일하게 진정한 의미의 무조건 항복이었다"고 평가하고 있다.

3. 4. 일본 제국의 항복

루스벨트 사후, 후임이 된 해리 S. 트루먼은 무조건 항복 원칙을 유지한다고 발표했지만, 일본에 대한 항복 요구에서는 그 방침을 수정하여 소위 "조건부 무조건 항복" 방침을 취하게 되었다.[32] 종전에 따른 일본국군의 항복은 무조건 항복이다. 일본국이 수락한 포츠담 선언 제13조에는 일본국군의 무조건 항복(그리고 거부를 선언할 경우, 전멸에 이를 때까지의 공격을 받을 것이라는 점)이 명시되어 있다. 이 점 "일본국", "일본"의 무조건 항복이라고 표현되어 있지 않은 점에 주의를 요한다.[32] 같은 제9조에는 “일본국군은 완전히 무장을 해제당한 후 각자의 가정에 복귀하여 평화적이고 생산적인 삶을 영위할 기회를 얻을 것이다”라고 일본국군에 관한 규정이 정해져 있으므로, 일본국군은 이에 따라 무조건 항복했다.

하지만 군 내부 일부의 국체론자(하타나카 켄지, 코조노 야스나 등)는 무조건 항복하면 국체 즉 황실이 멸망할 것이라고 반감을 품고 미야기 사건이나 아쓰기 항공대 사건과 같은 반란을 일으키게 되지만, 모두 군 상층부의 설득 아래 헌병이나 경비대에 의해 진압되었다. 또한 일본의 항복은 아시아에 광범위하게 확대된 각 전선에는 즉시 연락이 닿지 않아, 특히 만주와 칠레섬에서는 9월 상순에 이르기까지 조직적인 전투가 반복되었다.

국가로서 일본 정부의 경우, 항복이 무조건 항복이 아니었다는 설, 조건부 무조건 항복이었다는 설, 무조건 항복이었다는 설이 있다.

어떤 설의 입장을 취하든, 대일본제국 정부와 대본영은 항복 문서를 통해 천황 및 일본 정부의 국가 통치 권한이 항복 조항을 이행하기 위해 적절하다고 인정하는 조치를 취하는 연합국군 최고사령관의 제한 하에 놓이게 되고, 포츠담 선언과 카이로 선언의 조항 등을 수용하였다. 이 때문에 점령 기간 중에는 이 한계 내에서 연합국군 최고사령관 총사령부(GHQ/SCAP)의 명령과 지시에 따를 필요가 있었다.

또한 연합국의 점령 권한은 포츠담 선언에 명시된 범위를 넘어 적용되었다. 예를 들어 1945년 8월 22일 일본 외무성 조약국은 중립국에 있는 외교 공관에 대해 "일본 제국은 미국, 영국, 중국, 소련에 대해 '무조건 항복'을 하였으나, 연합국에 의해 행해지는 주권 제한은 포츠담 선언에 명시된 범위에만 국한되므로, 중립국과의 외교 관계는 종래의 국제 관습대로 존속할 수 있다고 해석하여 중립국에 있는 외교 공관의 존속을 지시하였다" 그러나 GHQ는 외무성에 외교 공관과의 접촉을 금지시켰고, 외교 공관은 자료와 자산을 연합국에 인도하게 되어 일본은 1951년까지 외교권을 상실하게 되었다.

일본의 항복은 한반도 독립의 결정적인 계기가 되었다. 그러나 일본의 조건부 항복은 전후 처리 과정에서 여러 문제점을 야기했으며, 특히 독도 문제와 과거사 문제 등에서 한일 간 갈등의 원인이 되었다.

3. 4. 1. 포츠담 선언과 일본의 수락

루스벨트 사후, 후임이 된 해리 S. 트루먼은 무조건 항복 원칙을 유지한다고 발표했지만, 일본에 대한 항복 요구에서는 그 방침을 수정하여 소위 "조건부 무조건 항복" 방침을 취하게 되었다. 종전에 따른 일본국군의 항복은 무조건 항복이다. 일본국이 수락한 포츠담 선언 제13조에는 일본국군의 무조건 항복(그리고 거부를 선언할 경우, 전멸에 이를 때까지의 공격을 받을 것이라는 점)이 명시되어 있다. 이 점 "일본국", "일본"의 무조건 항복이라고 표현되어 있지 않은 점에 주의를 요한다[32]. 같은 제9조에는 “일본국군은 완전히 무장을 해제당한 후 각자의 가정에 복귀하여 평화적이고 생산적인 삶을 영위할 기회를 얻을 것이다”라고 일본국군에 관한 규정이 정해져 있으므로, 일본국군은 이에 따라 무조건 항복했다.하지만 군 내부 일부의 국체론자(하타나카 켄지, 코조노 야스나 등)는 무조건 항복하면 국체 즉 황실이 멸망할 것이라고 반감을 품고 미야기 사건이나 아쓰기 항공대 사건과 같은 반란을 일으키게 되지만, 모두 군 상층부의 설득 아래 헌병이나 경비대에 의해 진압되었다. 또한 일본의 항복은 아시아에 광범위하게 확대된 각 전선에는 즉시 연락이 닿지 않아, 특히 만주와 칠레섬에서는 9월 상순에 이르기까지 조직적인 전투가 반복되었다.

3. 4. 2. 항복 문서와 연합군 최고사령부 (GHQ)

대일본제국 정부와 대본영은 항복 문서를 통해 천황 및 일본 정부의 국가 통치 권한이 항복 조항을 이행하기 위해 적절하다고 인정하는 조치를 취하는 연합국군 최고사령관의 제한 하에 놓이게 되고, 포츠담 선언과 카이로 선언의 조항 등을 수용하였다. 이 때문에 점령 기간 중에는 이 한계 내에서 연합국군 최고사령관 총사령부(GHQ/SCAP)의 명령과 지시에 따를 필요가 있었다.3. 4. 3. 무조건 항복 논쟁

1978년, 문예평론가 강도준(江藤淳)과 혼다 슈고(本多秋五) 사이에 "무조건 항복 논쟁"이 벌어졌다(강도준(江藤淳)의 『전문예시평(全文芸時評)』, 『또 하나의 전후사(もう一つの戦後史)』, 혼다 슈고(本多秋五) 전집(本多秋五全集)』 제13권 참조). 이 논쟁은 문학자들 사이에서 벌어진 것으로, 일본 항복의 본질을 어떻게 파악할 것인가와 노마 히로시(野間宏) 등을 대표로 하는 전후 문학을 어떻게 평가할 것인가 하는 두 가지 점이 문제가 되었다. 항복에 대해 강도준(江藤淳)은 포츠담 선언에 있는 조건을 수락한 항복이기 때문에 무조건 항복이 아니며, 선언 중에 있는 무조건 항복은 일본 국군에 대해서만 해당되므로, 무조건 항복한 것은 일본이 아니라고 주장했다. 혼다 슈고(本多秋五)는 카이로 선언에 있던 일본의 무조건 항복 사상은 포츠담 선언에도 밑바탕이 되어 있었으며, "큰 따옴표로 묶이는 '무조건 항복' 사상과 작은 따옴표로 묶이는 '조건부 항복' 방식이 동시에 존재한다"고 주장했다.[33] 논쟁 후 국제법 전문가인 다카노 유이치(高野雄一)는 아사히 신문에서 해설을 하여, 독일과 달리 정부의 존속을 인정받은 것이 일본의 항복이라고 한 뒤, 무조건 항복이 아니라는 점에서는 강도준(江藤淳)이 옳다고 했다. 그러나 강도준(江藤淳)이 종속 제한의 법적 조항에는 논쟁에서 전혀 언급하지 않았고, "일본은 명시된 여러 조건 하에 주권을 유지하면서 일종의 약속에 의한 항복"을 했으며, 점령 관리하의 일본도 그렇게 이해하고 있다면 그것은 오류라고 지적했다.[34] 강도준(江藤淳)은 후일 강연에서 "그 후 학술적으로 다카노 유이치(高野) 등에게 명확히 반론한 사람은 없고, 포츠담 선언 수락은 조건부 항복이라는 논의가 유력하다"고 말했다.[35]3. 4. 4. 국내 재판과 무조건 항복

일본 국내 재판에서는 포츠담 선언 수락과 항복 문서 조인이라는 사실에 의해 일본의 무조건 항복을 인정하는 판결이 다수 존재한다.[49][50] 판례는 일본 정부가 연합군 최고사령부(GHQ)의 지시에 따를 필요성에 대해 일관되게 인정하는 입장이다. 다만, 재판에서의 "일본의 무조건 항복" 인정에 대해서는 표현상의 차이가 있다.- 특별한 이유 없이 무조건 항복을 인정하는 입장:

- 보상금 청구 항소 사건 (도쿄고등재판소 판결 / 쇼와 38년(네) 제528호)

- 대금 반환 청구 상고 사건 (최고재판소 제3소법정 판결 / 쇼와 52년(오) 제1395호 / 쇼와 57년 3월 30일)

- 손해배상 등, 연금 청구 기각 처분 취소 청구 항소 사건 (오사카고등재판소 판결 / 헤이세이 10년(행코) 제22호)

- 요코하마지방재판소 결정 (헤이세이 10년(타) 제2호, 제3호, 제6호, 제7호, 제8호 / 헤이세이 15년 4월 15일)

- 공식 사과 등 청구 항소 사건 (오사카고등재판소 판결 / 헤이세이 13년(네) 제3260호 / 헤이세이 15년 5월 30일)

- 손해배상 청구 사건 (삿포로지방재판소 판결 / 헤이세이 15년(와) 제2636호 / 헤이세이 19년 6월 15일)

- 이유를 붙여 무조건 항복을 인정하는 입장:

- 가처분 신청 사건 (오사카고등재판소 판결 / 쇼와 36년(네) 제759호 / 쇼와 39년 6월 30일)

- 손해배상 청구 항소 사건 (도쿄고등재판소 판결 / 헤이세이 원년(네) 제1556호 / 헤이세이 5년 3월 5일)

- 손해배상 청구 사건 (도쿄지방재판소 판결 / 헤이세이 7년(와) 제15636호 / 헤이세이 11년 9월 22일)[51]

- 무조건 항복의 주체를 "일본"으로 하는 입장:

- 손해배상 청구 항소 (도쿄고등재판소 판결 / 쇼와 36년(네) 제1678호)

- 손해배상 청구 사건 (도쿄지방재판소 판결 / 쇼와 56년(와) 제4024호, 쇼와 56년(와) 제8983호, 쇼와 57년(와) 제731호, 쇼와 60년(와) 제12166호)

- 홍콩 군표 보상 청구 사건 (도쿄지방재판소 / 헤이세이 5년(와) 제15280호 / 헤이세이 11년 6월 17일)

- 교토지방재판소 판결 (헤이세이 19년(와) 제3986호, 헤이세이 20년(와) 제797호, 헤이세이 20년(와) 제2263호, 헤이세이 20년(와) 제3884호, 헤이세이 21년(와) 제1575호 / 헤이세이 21년 10월 28일)

- 사건상의 피고(일본 정부)가 국가의 무조건 항복을 답변에서 언급한 것:

- 부당이득 반환 청구 사건 (도쿄지방재판소 판결 / 쇼와 36년(행) 제123호)

- 퇴직금 청구 사건 (도쿄지방재판소 판결 / 쇼와 59년(행우) 제47호 / 쇼와 63년 9월 29일)

최고재판소 판결에서는 국가 공무원의 노동쟁의(단체교섭권)를 금지하는 포츠담 명령의 정당성을 묻는 재판에서 국가의 무조건 항복을 인정한 뒤,[53] 일본 국민에게도 연합국 최고사령관 또는 다른 연합국 관헌이 발하는 일체의 지시를 성실하고 신속하게 준수해야 한다고 인정했다.[54]

국가배상 청구에서 전쟁 피해자, 위안부, 공산당원 등이 국가의 "조건부 항복"을 주장하고, 피고인 국가가 무조건 항복을 주장하는 경우가 자주 보인다.

4. 현대의 무조건 항복 사례

4. 1. 베트남 전쟁

1975년 4월 30일, 북베트남군의 완전 포위 속에서 베트남 공화국(남베트남) 정부가 전투 종결과 무조건 항복을 선언했다. 응우옌 반 티에우 대통령은 전날 취임한 지 얼마 되지 않았다.4. 2. 유고슬라비아 전쟁

1941년 4월 6일, 독일군 공군이 유고슬라비아를 침입하여 폭격을 가했고, 여러 방면에서 국경을 넘은 독일군이 유고슬라비아 왕국군 수비대를 차례로 격파했다. 유고슬라비아 왕국군은 완전히 붕괴되었다. 휴전을 요청하는 유고슬라비아군에 대해 독일 측은 무조건 항복을 요구했으며, 개전 11일 후인 4월 17일에 무조건 항복했다. 독일과 이탈리아 왕국은 유고슬라비아 국가를 완전히 해체하고, 추축국과 크로아티아 독립국에 의해 분할하였다. 왕실과 정부는 해외로 망명하여 망명 정부가 되어 항전을 계속했지만, 요시프 브로즈 티토가 이끄는 유고슬라비아 파르티잔이 권력을 장악했기 때문에, 전후 복귀는 불가능했다.4. 3. 방글라데시 독립 전쟁

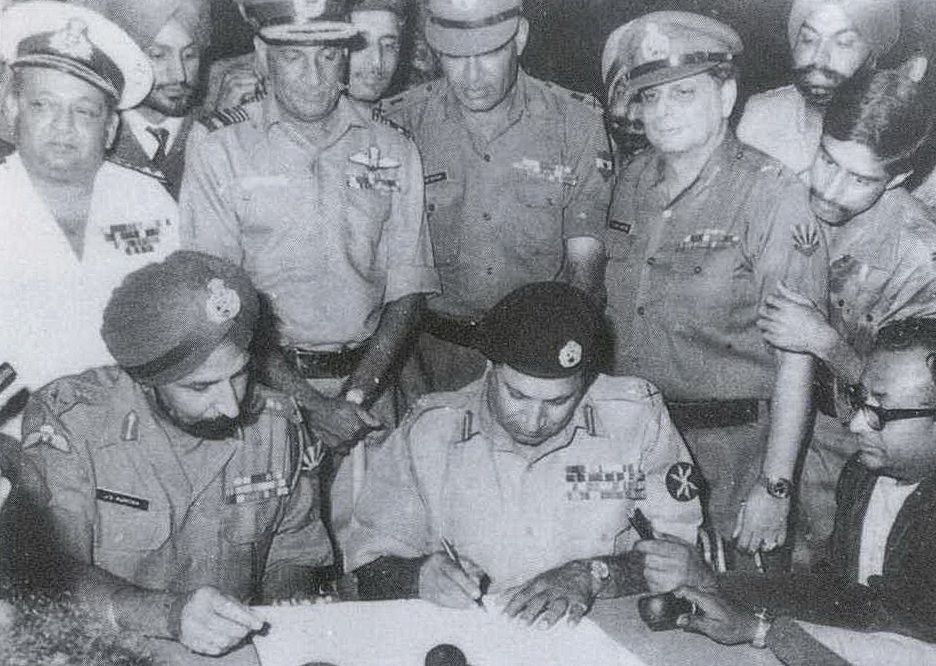

1971년 12월 16일, 동파키스탄(현 방글라데시)에 주둔한 파키스탄군 사령관 A. A. K. 니아지 중장은 항복 문서에 서명하여 자그짓 싱 아우로라 장군이 지휘하는 인도군에 동파키스탄 주둔군의 지휘권을 넘겼다. 이로써 파키스탄 동부 사령부 소속 93,000명의 병력 및 그 가족들이 항복하였고, 파키스탄군과 인도군 및 무크티 바히니 게릴라 부대 간의 적대 행위가 종식되었다.

이 무조건 항복 문서의 서명은 항복한 병사들의 안전을 위한 제네바 협약 보장을 제공하였고, 방글라데시의 독립을 완성시켰다.

4. 4. 아프가니스탄 전쟁

2021년 8월 15일, 아프가니스탄 이슬람 공화국 정부와 아프가니스탄 국가 안보군은 탈레반에게 무조건 항복했다.[9][10][11] 이 항복으로 아프가니스탄 전쟁이 종식되었고, 탈레반은 아프가니스탄을 장악하여 정부를 수립했다.[12]5. 법적 측면과 국제법

6. 비판과 논란

무조건 항복 정책은 전쟁을 장기화하고 불필요한 희생을 초래할 수 있다는 비판을 받아왔다.[6][7] 제2차 세계 대전 당시 연합국의 무조건 항복 요구가 독일과 일본의 저항을 더욱 강화하고, 전쟁을 장기화시켰다는 주장이 제기되었다.[6]

나치 선전은 무조건 항복 요구를 이용하여 연합군에 대한 저항을 고무했고, 아돌프 히틀러에 대한 쿠데타 이후에도 독일 나치 저항 운동을 억압하는 효과를 가져왔다.[6]

또한 무조건 항복 요구가 없었다면 중앙유럽이 철의 장막 뒤에 떨어지지 않았을 것이라는 주장도 있다.[6] "소련은 이 정책을 기꺼이 받아들였는데, 아마도 완전히 파괴된 독일은 소련의 전후 확장 계획을 용이하게 할 것이기 때문일 것이다."[7]

무조건 항복 정책은 제1차 세계 대전 이후 독일에서 발생한 "뒷통수 친 신화"의 반복을 피하기 위한 것이었다.[8] 이 신화는 독일의 패배를 유대인, 볼셰비키, 사회주의자들의 배신으로 돌렸고, 연합군이 독일에 도착하기 전에 전쟁이 끝났다는 사실을 포함한다. 무조건 항복은 독일인들이 스스로 전쟁에서 패배했음을 확실히 하기 위한 것이었다.[8]

7. 결론

참조

[1]

서적

Muhammad: Prophet and Statesman

[1]

서적

Muhammad: the prophet of God

[1]

서적

In the Footsteps of the Prophet

[1]

서적

The Venture of Islam

[1]

서적

A New Introduction to Islam

[1]

서적

Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources

[2]

서적

History of the Wars of the French Revolution, from the breaking out of the wars in 1792, to, the restoration of general peace in 1815 (of II)

https://books.google[...]

Longman, Rees, Orme and Brown

[3]

서적

The Gentleman's magazine (part 1)

https://books.google[...]

F. Jefferies

[4]

서적

Raising the White Flag: How Surrender Defined the American Civil War

University of North Carolina Press

[5]

웹사이트

Burnside's Official Report

http://cdl.library.c[...]

[6]

학술지

Another Look at 'Unconditional Surrender'

https://www.jstor.or[...]

Royal Institute of International Affairs 1944–

1970-10

[7]

서적

The Strange Alliance, The Story of our Efforts at Wartime Co-operation with Russia

The Viking Press

[8]

서적

The Nemesis of Power: The German Army in Politics, 1918–1945

Macmillan

[9]

웹사이트

Fall of Afghanistan: Taliban seek unconditional surrender at palace

https://www.nzherald[...]

2021-08-15

[10]

웹사이트

Blinken on Afghanistan withdrawal: 'We inherited a deadline,' not plan

https://www.aa.com.t[...]

[11]

뉴스

Afghan security forces' wholesale collapse was years in the making

https://www.washingt[...]

2021-08-16

[12]

웹사이트

Taliban Seizes Power, Says 'War is Over'; President Ghani Flees Afghanistan

https://www.thequint[...]

2021-08-14

[13]

서적

The Medieval Siege

https://books.google[...]

Boydell & Brewer

[14]

서적

How Fighting Ends: A History of Surrender

https://books.google[...]

Oxford University Press

[15]

웹사이트

Prince Charles at Glasgow and surrender of Stirling

http://www.electrics[...]

[16]

서적

A Time to Stand: The Epic of the Alamo

https://books.google[...]

U of Nebraska Press

[17]

법률

Rome Statute of the International Criminal Court#Article 8 – War crimes

[18]

법률

The Laws and Customs of War on Land

http://www.yale.edu/[...]

1907-10-18

[19]

법률

The Law Relating to War Crimes and Crimes Against Humanity

https://avalon.law.y[...]

[20]

사전

新法律学辞典 第三版

有斐閣

1989-10-30

[21]

사전

三省堂・大辞林

[22]

국회의사록

1951-10-24

[23]

서적

米国の日本占領政策

中央公論社

[24]

문서

1956년 야전 안내서

[25]

국회의사록

1951-02-21

[26]

국회의사록

1950-02-08

[27]

백과사전

日本大百科全書(ニッポニカ)「無条件降伏」

https://kotobank.jp/[...]

[28]

학술지

グロチウス「戦争と平和の法」の研究-続篇3完-国際法理論を中心として

https://hdl.handle.n[...]

早稲田法学会

1949-06

[29]

국회의사록

イギリス下院議事録

https://api.parliame[...]

1944-02-22

[30]

웹사이트

イタリア降伏関連文書

http://avalon.law.ya[...]

[31]

웹사이트

ベルリン宣言

http://avalon.law.ya[...]

[32]

문서

포츠담 선언 13조

[33]

뉴스

波紋呼ぶ無条件降伏論争

1978-09-16

[34]

뉴스

無条件降伏論争の問題点(上)

1978-10-02

[35]

웹사이트

戦後の再検討

http://www.inet-mita[...]

[36]

회의록

제147회 衆議院憲法調査会 参考人青山武憲(日本大学法学部教授)

衆議院憲法調査会

2000-02-24

[37]

회의록

제147国会衆議院憲法調査会

https://kokkai.ndl.g[...]

衆議院憲法調査会

2000-03-23

[38]

회의록

제134회 参議院予算委員会

参議院予算委員会

1995-10-27

[39]

간행물

戦後レジームの原点、日本「無条件降伏論」の虚妄

http://ironna.jp/art[...]

月刊正論

2014-06

[40]

회의록

제147回衆議院憲法調査会 参考人青山武憲(日本大学法学部教授)

衆議院憲法調査会

2000-02-24

[41]

웹사이트

杉田一次の回想-2-杉田一次著『情報なきミズリー号艦上の降伏調印

http://www.bun.kyoto[...]

[42]

문서

일부 요약

[43]

서적

(서적명 미상)

2007

[44]

회의록

제6회 衆議院予算委員会

衆議院予算委員会

1949-11-26

[45]

회의록

平成十九年二月九日受領 答弁第二二号 内閣衆質一六六第二二号

https://www.shugiin.[...]

2007-02-09

[46]

회의록

大日本帝国議会第90回衆議院本会議7号

https://www.shugiin.[...]

衆議院

1946-06-27

[47]

회의록

제7회 衆議院外務委員会, 제10회 参議院外務委員会, 제24회 衆議院内閣委員会公聴会

[48]

판결문

「損害賠償請求併合訴訟事件」, 「不当利得返還請求事件」, 「退職金請求事件」

1955, 1961, 1988

[49]

웹사이트

裁判所判例検索システム

https://www.courts.g[...]

[50]

문서

판례에 대한 설명

[51]

문서

원자폭탄 투하 및 항복 관련 설명

[52]

사건

昭和24年(れ)第685号・昭和23年政令第201号違反被告事件

http://www.hiraoka.r[...]

[53]

문서

무조건 항복에 대한 설명

[54]

문서

연합군 최고사령관의 지시 준수에 대한 설명

http://www.hiraoka.r[...]

1945

[55]

사건

昭和24年(れ)第685号・昭和23年政令第201号違反被告事件

http://www.hiraoka.r[...]

[56]

문서

일본의 강화 과정에 대한 설명

[57]

회의록

제6회 衆議院予算委員会

衆議院予算委員会

1949-11-26

[58]

회의록

제6회 衆議院予算委員会

衆議院予算委員会

1949-11-26

[59]

회의록

제6회 衆議院予算委員会

衆議院予算委員会

1949-11-26

[60]

뉴스

日本は無条件降伏していない 東工大教授・江藤淳

産経新聞「正論」

1978-08-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com