대만총독부

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대만총독부는 1895년 시모노세키 조약 발효 후 일본이 대만을 통치하기 위해 설립한 기관이다. 초대 총독은 가바야마 스케노리이며, 1945년 일본의 항복으로 중화민국에 반환될 때까지 19명의 총독이 임명되었다. 초기에는 군사력을 동원한 강경 통치를, 이후에는 경제 발전을 통한 사회 안정에 중점을 둔 통치를 펼쳤다. 총독은 행정, 입법, 사법 권한을 가졌으며, 1919년까지는 대만 주둔 육해군 지휘권도 행사했다. 대만총독부에는 총독을 보좌하는 총무장관과 다양한 내부 및 외부 부서가 있었으며, 지방 행정은 현, 시, 군, 지청으로 구성되었다. 대만인도 직원으로 채용되었지만, 일본인에 비해 차별적인 처우를 받았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1895년 설립된 단체 - 내셔널 트러스트

내셔널 트러스트는 1895년 영국에서 설립된 자선 단체로 역사적, 자연적으로 아름다운 장소를 보존하는 것을 목표로 하며, 현재 영국 전역의 광대한 토지와 해안선, 역사적 건물을 소유 및 관리하며 많은 회원과 자원봉사자의 지원을 받지만, 일부 활동에 대한 논란도 있다. - 1895년 설립된 단체 - 국제협동조합연맹

국제협동조합연맹은 1895년 설립되어 전 세계 협동조합 운동을 지원하고 협동조합 간 협력 증진 및 협동조합 원칙을 제정하는 국제적인 연합체로서, 유엔 경제사회이사회 협의 지위 획득 등 국제 기구와 협력하며 벨기에 브뤼셀에 본부를 두고 있다. - 타이베이시의 역사 - 해바라기 학생 운동

2014년 대만에서 발생한 해바라기 학생운동은 대만-중국 서비스 무역 협정의 졸속 처리에 반대하며 학생들이 입법원을 점거하고 협정 재검토를 요구한 대규모 시위로, 대만 정치와 사회에 큰 영향을 미쳤다. - 타이베이시의 역사 - 2·28 사건

2·28 사건은 1947년 중화민국 국민당 정부의 부패와 차별에 항의하는 대만인들의 시위가 정부의 무력 진압으로 이어진 사건으로, 대만의 민주화에 중요한 영향을 미쳤다.

2. 역사

1895년 시모노세키 조약 체결로 대만과 펑후 제도가 일본에 할양되면서, 같은 해 6월 17일 타이베이에서 시정식이 거행되어 대만총독부에 의한 대만 통치가 정식으로 시작되었다.[6]

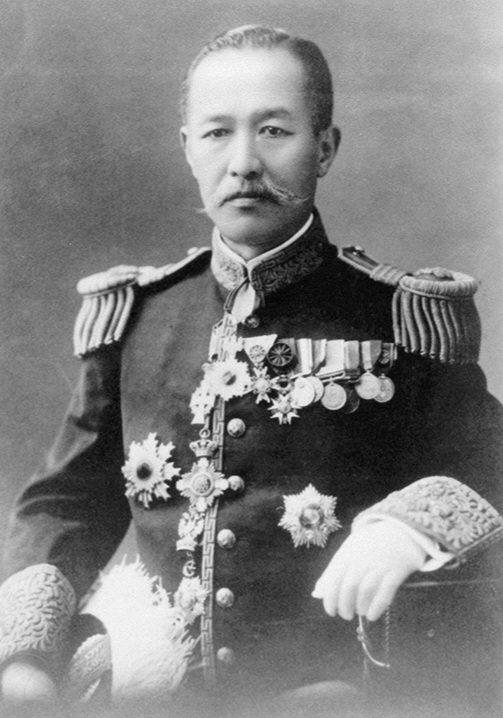

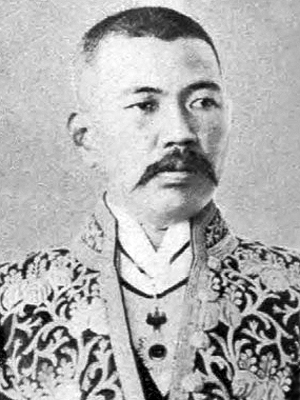

초대 총독은 가바야마 스케노리였으며, 초기에는 육해군 장관급 출신의 무관이 총독으로 임명되었다. 제4대 총독 고다마 겐타로 아래에서 1898년 민정장관으로 취임한 고토 신페이는 토지 개혁, 전기·수도 공급 시설, 교통·정보 시설 정비, 아편 중독 환자 근절, 학교 교육 보급, 제당업 등 산업 육성을 통해 대만의 근대화를 추진하였다. 한편으로는 식민 통치에 대한 반역 행위자를 단속하면서 식민 통치 체제를 확립하였다.

1919년에는 대만총독부 관제가 개정되어 문관 출신도 총독이 될 수 있게 되었으며, 대만군 지휘권이 폐지되고 대만군 사령관에게 이관되었다.

1945년 10월 25일 중화민국과의 항복 조인식에서 대만총독부는 사실상 그 직무를 정지했다. 이후 업무는 대만 지구 일본 관병 선후 연락부로 인계되었고, 총독부 직속 기관의 접수는 대만성 행정장관 공서 민정처가 실시했다. 총독부 관원 대다수는 "복무원"으로서 인수인계에 협력했다.

일본은 식민지 법제에 대해 정식 폐지 절차를 거치지 않았지만, 1949년 6월 1일 국가행정조직법 시행으로 대만총독부 관제는 효력을 상실한 것으로 간주되어, 대만총독부는 법제상으로도 소멸되었다.[6]

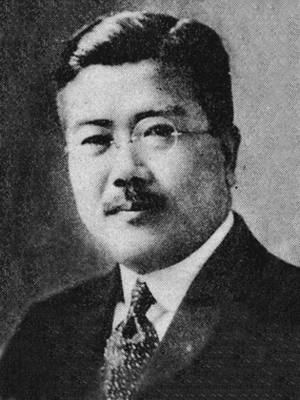

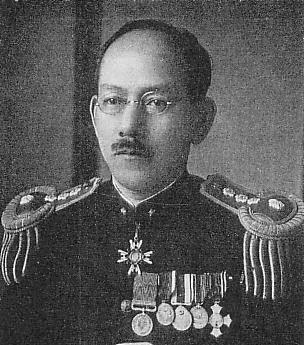

대만 총독 취임 당시의 작위와 계급은 아래 표와 같다.

2. 1. 초기 무관 총독 시대 (1895년 ~ 1919년)

1895년 시모노세키 조약 체결 이후, 초기 대만 통치는 현지 주민의 저항 운동을 억압하기 위해 군사력을 앞세운 강경 통치 방식으로 진행되었다. 총독은 행정, 사법, 입법권뿐만 아니라 대만 주둔 육해군 지휘권까지 보유하여 막강한 권한을 행사했다.[7] 이러한 배경 하에 가바야마 스케노리, 가쓰라 다로, 노기 마레스케, 고다마 겐타로, 사쿠마 사마타, 안도 사다요시, 아카시 모토지로 등 7명의 현역 대장 또는 중장이 총독으로 임명되었으며, 초대 총독 가바야마 스케노리를 제외하고는 모두 육군 출신이었다.제4대 총독 고다마 겐타로 시기부터는 이른바 ‘당근과 채찍’을 활용하는 방식으로 통치 정책에 변화가 나타났다. 제6대 총독 안도 사다요시와 제7대 총독 아카시 모토지로는 특히 현지 주민의 권익 보호 정책을 실시하였다. 아카시 모토지로는 대만에 묘지가 건립된 유일한 총독이기도 하다.

2. 2. 문관 총독 시대 (1919년 ~ 1936년)

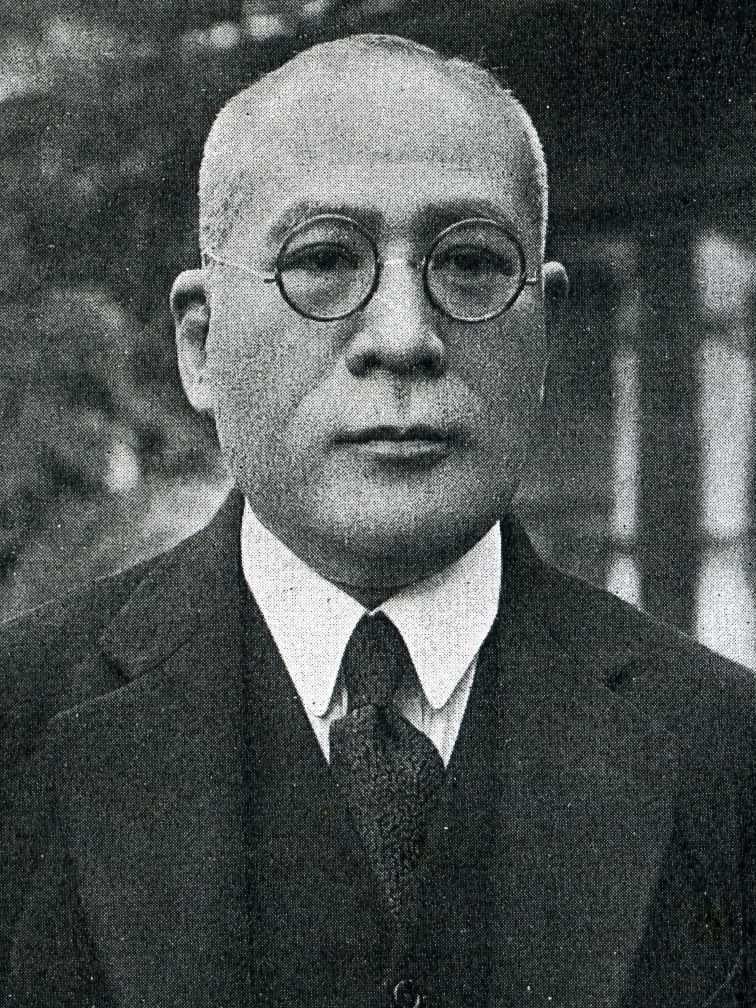

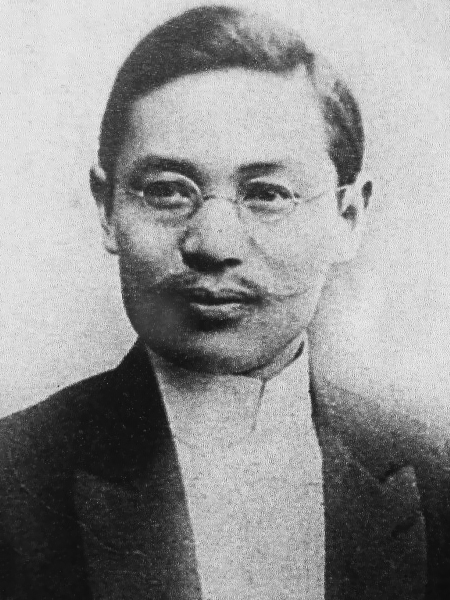

아카시 모토지로 총독 재임 시기에 대만 주둔군의 지휘권이 대만군 사령관에게 이양되면서 문관 총독 임명이 가능해졌다.[8] [9] 이후 덴 겐지로, 우치다 가키치, 이자와 다키오, 가미야마 만노신, 가와무라 다케지, 이시즈카 에이조, 오타 마사히로, 미나미 히로시, 나카가와 겐조 등 9명의 문관 출신 총독이 임명되었다.[10] [11] 이들은 대부분 내무성, 체신성, 농상무성 등 중앙 부처 고위 관료나 귀족원 의원 출신으로, 당시 집권 정당의 추천을 받아 임명되었다. 이 시기에는 항일 운동 진압보다는 경제 발전을 통한 사회 안정에 중점을 둔 통치가 이루어졌다.2. 3. 후기 무관 총독 시대 (1936년 ~ 1945년)

1936년 2·26 사건 이후 고바야시 세이조 해군 대장이 대만 총독으로 임명되면서 무관 총독 시대가 다시 시작되었다. 당시 신문은 이를 '이례 중의 이례 인사'라고 평가할 정도로 경악스러운 인사였다.[3] 고바야시는 4년 반 동안 재임하며 현지인에 대한 황민화 정책을 추진했다.[3]이후 해군의 남진책이 국책으로 굳어지면서, 하세가와 기요시 해군 대장이 후임 총독으로 임명되었다.[3] 하세가와는 대만의 군사 거점화를 추진한다는 명분으로 현역 해군 대장 신분으로 총독에 취임했다.[3] 그러나 대만 주둔군의 지휘권은 여전히 대만군 사령관이 보유했고, 이후에는 제10방면군 사령관에게 속해 있었다.[3] 따라서 하세가와가 무관 총독이었지만, 그 성격은 이전 시기의 무관 총독과는 크게 달랐다.[3]

태평양 전쟁에서 일본의 패색이 짙어진 1944년 말, 대만 결전을 상정하여 지휘 계통을 일원화한다는 명목으로 제10방면군 사령관 안도 리키치 육군 대장이 대만 총독을 겸임하게 되면서, 이전 시기의 총독과 동등한 강대한 권한을 갖게 되었다.[3]

그러나 1945년 8월 15일 일본이 무조건 항복을 선언하고, 같은 해 10월 25일 타이베이 공회당에서 안도는 중화민국 타이완성 장관 천이와 항복 문서를 교환하면서 대만총독부는 폐지되었다.[3]

3. 조직 및 구조

1895년 시모노세키 조약 체결부터 1945년 일본 항복까지 대만을 통치한 기관인 대만총독부는 대만의 행정·사법·입법·군사에 대한 모든 권한을 행사했다. 이후 군 지휘권이 대만군 사령관에게 이관되어 문관 출신 총독 취임이 가능해졌다. 대만 총독은 일본 내각총리대신, 내무대신, 식민성 대신 등의 지휘 감독을 받았다.[6]

초대 총독은 가바야마 스케노리이며, 초기에는 육해군 장관급 출신의 무관이 총독으로 임명되었다. 제4대 총독 고다마 겐타로 아래에서 1898년 민정장관으로 취임한 고토 신페이는 토지 개혁, 사회 기반 시설 정비, 산업 육성 등 다양한 정책을 추진하여 대만의 근대화를 이끌고 식민 통치 체제를 확립하였다.

1895년 5월 10일 시모노세키 조약이 발효된 후 대만총독부가 설립되었고, 일본군이 대만을 점령한 후 1945년 일본의 항복까지 통치가 이어졌다. 이후 총독부 조직은 대만 성 정부와 대만 수비 사령부로 전환되었다.

대만 총독은 행정, 입법, 사법 권한을 행사했으며, 1919년까지 대만 수비 혼성 여단의 사령관이었다.

1945년 기준 대만총독부의 내부 부서는 다음과 같다.

외부 부서로는 법원, 교통국, 전매국, 항만국, 고등 교육 기관, 제국 타이완 도서관, 관립 병원, 신사 등이 있었다.

1945년 당시 대만은 8개의 현(타이호쿠 현, 신치쿠 현, 타이추 현, 타이난 현, 타카오 현, 카렌코 현, 타이토 현, 호코 현)으로 나뉘었으며, 현은 다시 11개의 시, 52개의 군, 2개의 지청으로 나뉘었다.

3. 1. 총독

대만 총독은 일본 제국 통치 시대의 대만 최고 통치자였다. 초기에는 일본 내각총리대신의 지휘 감독을 받았으며, 이후에는 내무대신, 척무대신 등의 감독을 받았다. 대만 총독은 행정, 입법, 사법 권한을 행사했으며, 1919년까지는 대만 주둔군 지휘권도 보유했다.[6]

1895년 대만 총독부가 설치된 후 1945년 폐지될 때까지 19명의 대만 총독이 임명되었다. 사쿠마 사마타가 9년 1개월로 최장 재임 기간을, 미나미 히로시가 2개월로 최단 재임 기간을 기록했으며, 평균 재임 기간은 약 2년 반이었다. 역대 총독은 출신에 따라 전기 무관 총독, 문관 총독, 후기 무관 총독으로 분류된다.

초기 대만 통치는 현지 주민의 저항을 억압하기 위해 군사력을 앞세운 강경책으로 진행되었다. 총독에게는 행정권, 사법권, 대만 주둔 육해군 지휘권 외에도 특별 입법권(63법)까지 부여되었다. 이 때문에 초기 총독인 가바야마 스케노리, 가쓰라 다로, 노기 마레스케, 고다마 겐타로, 사쿠마 사마타, 안도 사다요시, 아카시 모토지로는 모두 현역 대장 또는 중장이었으며, 가바야마 스케노리를 제외하고는 모두 육군 출신이었다.

제4대 총독 고다마 겐타로부터는 '당근과 채찍'을 사용하는 방식으로 통치 정책이 변화했다. 제6대 총독 안도 사다요시와 제7대 총독 아카시 모토지로는 현지 주민의 권익 보호 정책을 실시하기도 했다. 아카시 모토지로는 재임 중 사망하여 대만에 묘지가 건립된 유일한 총독이다.

아카시 모토지로 재임 당시 총독의 권한이었던 대만 주둔군 지휘권이 대만군 사령관에게 이양되면서, 이후 문관 출신 총독 임명이 가능해졌다. 문관 총독 시대에는 덴 겐지로, 우치다 가키치, 이자와 다키오, 가미야마 만노신, 가와무라 다케지, 이시즈카 에이조, 오타 마사히로, 미나미 히로시, 나카가와 겐조 등 9명이 임명되었다. 이들은 대부분 내무성, 체신성, 농상무성 등의 고위 관료나 귀족원 칙선의원 출신으로, 당시 정권을 담당하던 정당의 추천을 받아 임명되었다. 이 시기에는 항일 운동 진압보다는 경제 구축을 통한 사회 안정에 중점을 두었다.

1936년 2·26 사건 이후, 고바야시 세이조가 대만 총독으로 임명되었는데, 이는 매우 이례적인 인사였다. 고바야시 세이조는 재임 기간 동안 현지인 황민화 정책을 추진하였다.

태평양 전쟁으로 일본의 패색이 짙어지자, 1944년 제10방면군사령관 안도 리키치 육군 대장이 대만 총독을 겸임하여, 전기 무관 총독과 동등한 강대한 권한을 갖게 되었다. 그러나 1945년 8월 15일 일본이 무조건 항복하면서 같은 해 10월 25일 안도는 중화민국 타이완성 장관 천이와 항복 문서를 교환하고 대만총독부는 폐지되었다.

3. 1. 1. 역대 총독

3. 2. 총무장관

총무장관은 대만 총독의 통치를 보좌하고, 총독부 각 정책의 실무를 담당하는 중요한 직책이었다. 이 직위는 1895년 민정국장관으로 시작하여, 민정국장, 민정장관을 거쳐 1919년에 총무장관으로 명칭이 변경되었다.[13]총무장관은 대만 총독 다음가는 권한을 가진 2인자로서, 대만의 식민 통치 체제 확립과 근대화 과정에서 핵심적인 역할을 수행했다. 특히, 제4대 총독 고다마 겐타로 아래에서 민정장관을 지낸 고토 신페이는 토지 개혁, 사회 기반 시설 정비, 산업 육성 등 다양한 정책을 추진하여 대만의 근대화에 크게 기여했다.[13]

총무장관의 명칭 변천 과정은 다음과 같다.

- 1895년 5월 21일: 민정국장관

- 1895년 8월 6일: 민정국장

- 1898년 6월 20일: 민정장관

- 1919년 8월 20일: 총무장관

3. 2. 1. 역대 총무장관

대만총독부 총무장관은 총독의 업무를 보좌하고 총독부의 정책 실무를 담당했다. 1895년 5월 21일 민정국장관을 시작으로, 1895년 8월 6일 민정국장, 1898년 6월 20일 민정장관, 1919년 8월 20일 총무장관으로 명칭이 변경되었다. 총무장관은 대만에서 정책을 집행하는 주요 인물이자 총독 다음으로 권한이 큰 2인자였다.

3. 3. 내부 부서 (1945년 기준)

3. 4. 외부 부서

- 법원

- * 타이완 고등법원 및 5개의 지방법원 (타이호쿠, 신치쿠, 타이추, 타이난, 타카오)

- * 타이완 고등검찰청 및 5개의 지방법원 검찰청

- 교통국

- * 철도국

- * 통신국 (우편 및 통신 담당)

- 전매국 (아편, 소금, 장뇌, 주류 및 담배 담당)

- 항만국

- * 타카오 항만청

- * 기룬 항만청

- 고등 교육

- * 타이호쿠 제국대학

- * 타이호쿠 상업대학

- * 타이호쿠 공업대학

- * 타이호쿠 사범대학

- * 타이추 농업대학

- * 타이난 공업대학

- 제국 타이완 도서관

- 관립 병원

- 신사

- * 타이완 신궁

3. 5. 지방 행정

1945년 당시 대만은 8개의 현으로 나뉘었다. 타이호쿠 현, 신치쿠 현, 타이추 현, 타이난 현, 타카오 현, 카렌코 현, 타이토 현, 호코 현이었다. 현은 다시 11개의 시, 52개의 군, 2개의 지청으로 나뉘었다.4. 직원

대만 총독부에서는 일본인 외에도 많은 대만인 직원을 채용했지만, 처우에 있어 일본인과의 차별이 있었던 점은 부인할 수 없으며, 대만인이 상급 관리직으로 승진할 기회는 적었다.[1] 주지사나 각 청의 장, 그리고 내지의 시장에 해당하는 시윤(市尹)은 일본인이 주체였지만, 내지의 읍장이나 면장에 해당하는 가이초(街長)나 쇼초(庄長)에서는 대만인이 적지 않았다.[1] 1943년(쇼와 18년) 시점에서 총독부에 속한 고등관 1,444명(대략 현재의 본성 관리직에 해당) 중 대만인은 30명이었다.[1] 대만인이 경찰관으로 채용될 기회는 많았지만, 계급은 모두 순사 이하였다.[1] 공립 구제 중학교 교장으로 대만인이 임명된 사례는 없었고, 국민학교 교장에서는 분교장을 포함하여 4명뿐이었다.[1] 대만인이 재판관(대만 총독부 법원 판관)으로 임용되기 시작한 것은 일본 통치 시대 막바지인 1931년부터였으며, 검찰관(대만 총독부 법원 검찰관)으로 임관한 대만인은 한 명도 없었다.[1] 이러한 상황 때문에, 관직에서의 출세를 바라는 대만인은, 차별이 덜한 내지나 만주국의 관공청에 지원하는 경우가 적지 않았다.[1] 특히 대만 출신의 셰제스(謝介石)가 만주국의 외상에 임명되자, 만주국의 공무원 시험에 대만인 수험자가 쇄도했다.[1]

참조

[1]

웹사이트

English translations of the Government of Taiwan

https://kasteelzeela[...]

[2]

논문

Japanese Colonialism in Korea and Formosa: A Comparison of The Systems of Political Control

Harvard-Yenching Institute

[3]

웹사이트

List of Staffs in the Government-General of Taiwan (Academia Sinica)

http://who.ith.sinic[...]

[4]

웹사이트

List of Staffs in the Government-General of Taiwan (National Diet Library)

http://dl.ndl.go.jp/[...]

[5]

문서

외무성 조약국 법규과

외무성 조약국 법규과

[6]

웹사이트

台湾総督府官制(明治30年10月21日勅令第362号)

https://hourei.ndl.g[...]

[7]

웹사이트

「台湾総督被仰付 海軍大将 子爵樺山資紀」

https://www.digital.[...]

JACAR(アジア歴史資料センター)

[8]

웹사이트

「台湾ニ総督府ヲ被置ニ付総督府条例起草稟申ノ処目下御裁可不相成ニ付他日之参考ノ為留置ノ件」

https://www.jacar.ar[...]

JACAR(アジア歴史資料センター)

[9]

문서

외무성 조약국 법규과

외무성 조약국 법규과

[10]

웹사이트

「台湾総督府条例ヲ定ム」

https://www.digital.[...]

JACAR(アジア歴史資料センター)

[11]

문서

외무성 조약국 법규과

외무성 조약국 법규과

[12]

간행물

授爵・叙任及辞令

官報

1895-08-06

[13]

간행물

官報

1910-08-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com