만손주혈흡충

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

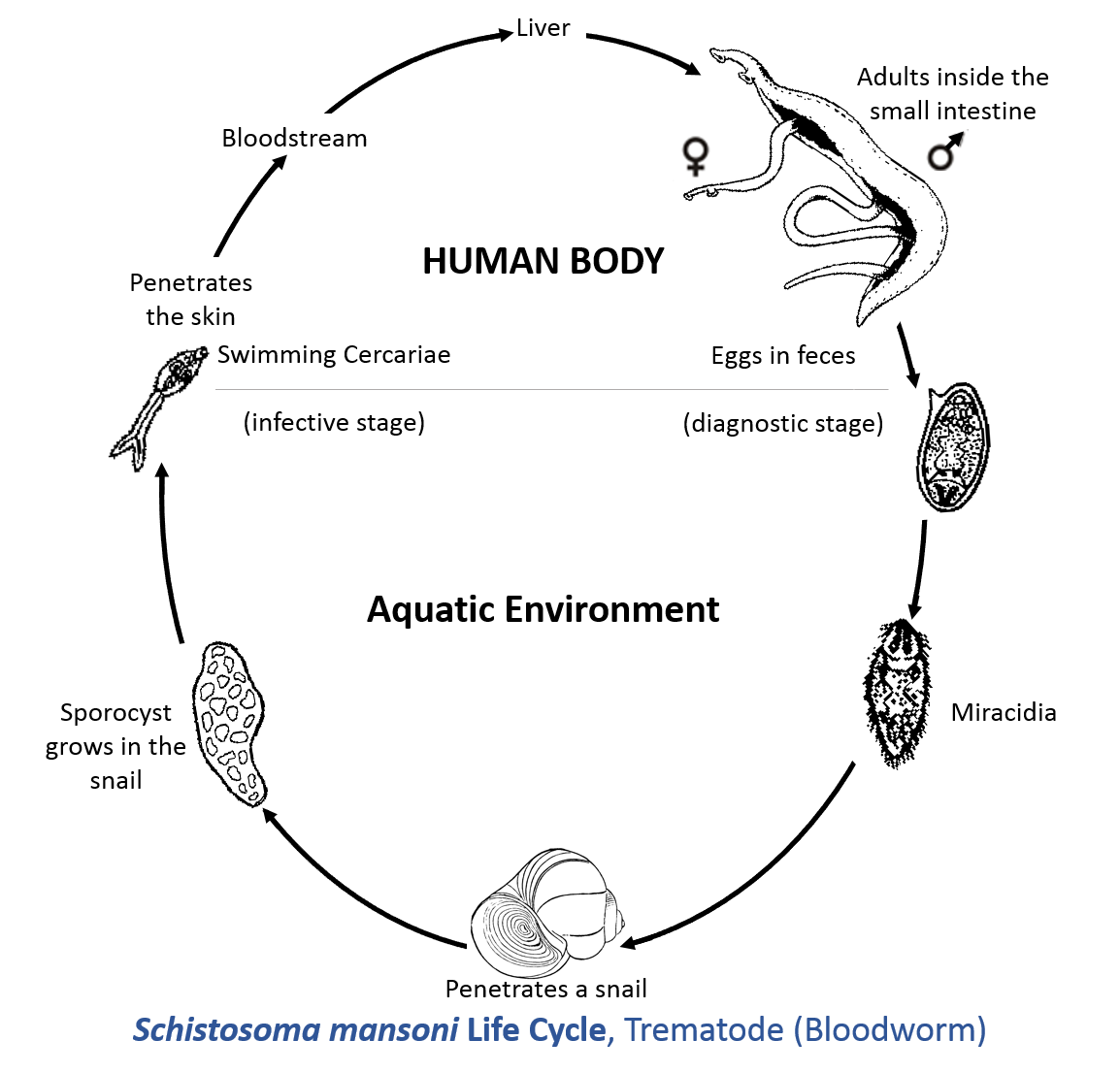

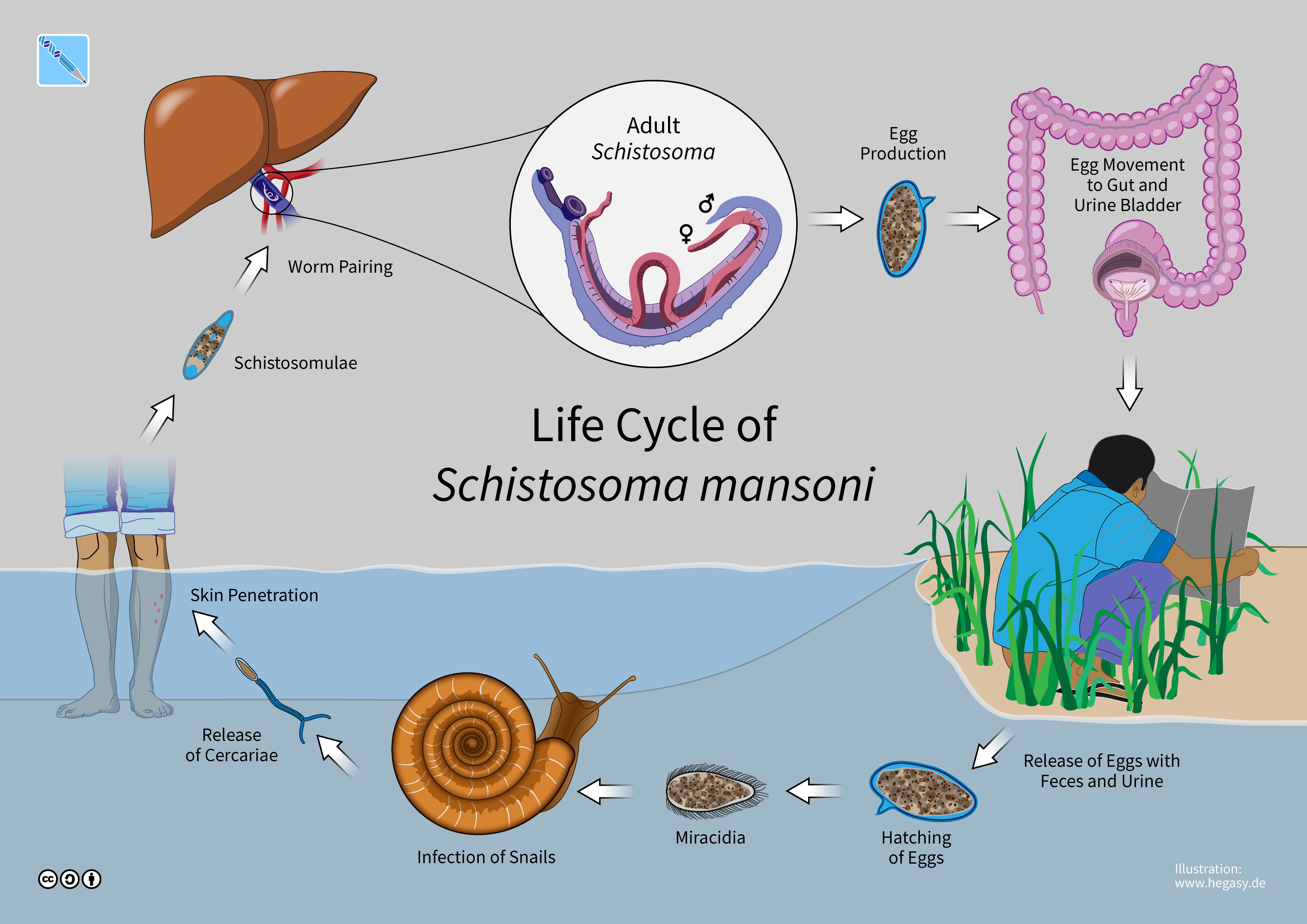

만손주혈흡충은 주혈흡충증을 유발하는 기생충의 일종으로, 다른 흡충류와 달리 길고 원통형의 형태를 가지며 성적 이형성을 보인다. 수컷은 약 1cm, 암컷은 1.2~1.6cm 길이로, 수컷은 암컷의 생식관 내에서 기생한다. 만손주혈흡충의 생활사는 충란, 유미유충, 포자낭, 유미유충, 세르카리아, 시스토소뮬라, 성충 단계를 거치며, 중간 숙주인 물달팽이과 달팽이와 최종 숙주인 사람을 거친다. 감염은 오염된 물에 노출되어 세르카리아가 피부를 뚫고 들어오면서 발생하며, 장벽이나 간에 박힌 알로 인해 육아종이 형성되어 심각한 병리학적 문제를 일으킬 수 있다. 진단은 대변 검사, 혈청학적 검사, PCR 등을 통해 이루어지며, 치료에는 프라지콴텔과 옥사미퀸이 사용된다. 만손주혈흡충은 아프리카, 남미, 카리브해 등 열대 지역에서 주로 발생하며, 전 세계적으로 수천만 명이 감염된 것으로 추정된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1907년 기재된 동물 - 간흡충

간흡충은 담관에 기생하는 디스토마과의 흡충류 기생충으로, 민물고둥과 담수어류를 거쳐 사람에게 감염되며, 날것 또는 덜 익힌 감염된 어류 섭취를 통해 감염되고, 담관염, 간농양을 유발하며 담관암 발생 위험을 높이는 1군 발암물질로 분류되어 아시아 지역에서 풍토병으로 존재하며, 예방을 위해 민물고기를 익혀 섭취해야 한다. - 중구흡충목 - 주혈흡충

주혈흡충은 편형동물에 속하는 자웅이체 기생충 속으로, 난자 형태에 따라 여러 그룹으로 나뉘며 달팽이 중간 숙주를 거쳐 인간을 포함한 동물에게 주혈흡충증을 유발한다. - 중구흡충목 - 레우코클로리디움 파라독섬

레우코클로리디움 파라독섬은 달팽이와 새를 숙주로 삼아 달팽이의 행동을 조종하는 낭상충을 만들어 새에게 섭취되도록 유도하는 흡충류 기생충이다. - 기생충학 - 모기

모기는 파리목 모기과에 속하는 곤충으로, 전 세계에 3,600종 이상이 있으며, 일부 종은 말라리아, 뎅기열, 황열병과 같은 질병을 매개하여 인간에게 해로운 존재이지만, 다양한 생태계 역할을 수행한다. - 기생충학 - 매개체

매개체는 질병을 옮기는 생물체로, 절지동물, 식물, 균류, 포유류 등이 있으며, 인간 활동의 변화로 매개체 전염 질병의 확산이 가속화됨에 따라 통합 매개체 관리를 통해 질병 관리와 환경 보호를 추구하고, 한국 역시 매개체 감시 강화와 국민 인식 제고가 중요하게 여겨진다.

2. 구조

만손주혈흡충은 흡충으로서는 드물게 가늘고 긴 선충과 같은 형태를 하고 있다. 암수딴몸이며, 종숙주에서는 수컷이 암컷을 암컷포관으로 안은 상태로 기생한다.

수컷은 흰색이며 몸길이는 1cm 정도, 굵기는 1mm 정도이다. 암컷은 회색이며 몸길이는 약간 더 길고, 수컷에 비해 상당히 가늘다. 암컷 무게의 대부분은 생식기가 차지하고 있다.

소화관은 구흡반으로 시작하여 식도가 2갈래로 갈라진 후 다시 하나로 합쳐지고 막혀 있으며 항문은 없다.

충란은 황갈색이며, 측면에 가시 모양의 돌기가 있고, 소개(작은 뚜껑)는 없다.[21]

2. 1. 성충

분열흡충은 다른 흡충류와 달리 길고 원통형의 벌레이며 성별에 따른 형태 차이를 보인다. 수컷 ''만손주혈흡충''은 약 1cm(0.6~1.1cm) 길이이며 폭은 0.1cm이다.[5] 흰색이며, 앞쪽 끝 부분에는 깔때기 모양의 구강 흡반이 있고 그 뒤에는 두 번째 다리가 있는 복부 흡반이 있다. 벌레의 외부 부분은 이중 지질층으로 구성되어 있으며, 이는 외층인 막상피로 알려져 지속적으로 갱신되고 끊임없이 벗겨진다.[6] 덮개에는 수많은 작은 결절이 있다. 흡반에는 내부뿐만 아니라 주변의 버튼에도 작은 가시가 있다. 수컷 생식기는 등쪽에 위치한 6~9개의 고환 덩어리로 구성되어 있다. 각 고환에서 시작되는 하나의 수송관이 있으며, 이는 여성 포관의 시작 부분에 위치한 정낭인 저장고로 팽창되는 단일 수송관에 연결된다. 결합은 수컷과 암컷의 생식공을 맞춤으로써 발생한다.[7]암컷은 수컷보다 길고 얇은 원통형 몸체를 가지고 있다(길이 1.2~1.6cm, 폭 0.016cm).[9] 선충과 같은 일반적인 모습을 하고 있다. 암컷 기생충은 더 어둡고 회색으로 보인다. 더 어두운 색상은 소화관 내에 존재하는 색소(헤모조인) 때문이다.[8] 이 색소는 혈액 소화로부터 파생된다. 난소는 길고 약간 엽상이며 몸의 앞쪽 절반에 위치해 있다. 짧은 난관은 난형체로 이어지며, 이는 자궁관으로 이어진다. 이 관에서는 1~2개의 알(드물게 3~4개)을 찾을 수 있지만, 한 번에 난형체에서는 하나의 알만 관찰된다. 생식공은 복부 쪽으로 열린다. 몸의 뒤쪽 3분의 2에는 난황선과 그 구불구불한 관이 있으며, 이는 난관이 난형체에 도달하기 직전에 합쳐진다.[9]

소화관은 벌레의 앞쪽 끝, 구강 흡반의 바닥에서 시작된다. 소화관은 식도로 구성되어 있으며, 이는 두 개의 가지(오른쪽 및 왼쪽)로 나뉘고 하나의 맹장에서 다시 합쳐진다. 장은 막혀 있으며, 이는 항문이 없음을 의미한다.

''만손주혈흡충''과 다른 주혈흡충은 자웅이체 동물처럼 수컷과 암컷 개체로 존재하는 유일한 흡충 또는 편형동물이다.[10][11] 그러나 성체가 영구적인 암수 쌍으로 살아가기 때문에 진정한 자웅이체는 아니며, 이는 ''in copula''라고 불리는 상태이다. 비록 신체적으로 분리될 수 있지만,[12] 격리된 암컷은 성적으로 성숙한 성체로 성장할 수 없다.[13][14] ''In copula''는 간에서 시작된 후에야 최종 서식지인 하장간막 정맥으로 이동할 수 있다. 암컷 개체는 장간막 정맥으로 들어갈 수 없다.[15] 성기, 즉 생식선도 불완전하게 분리되어 있으며, 성별 간에 상호 의존적이다. 수컷이 없으면 난자를 만드는 기관인 난황선이 암컷에서는 발달하지 않는다.[16] 수컷 생식세포인 정자는 난관에 존재한다.[17] 수컷에는 원시적인 난소, 난관 및 난모세포(발달 중인 암컷 생식세포)[18]뿐만 아니라 난황 세포도 있다.[19] 수컷은 또한 흡충류의 자웅동체 유전자를 가지고 있다.[20] 따라서 기술적으로는 자웅동체이다.[18][20]

2. 2. 유충

미라키디움(고대 그리스어 μειράκιον, 'meirakion', '젊음'을 의미)은 서양배 모양이며 나이가 들면서 점차 길어진다. 길이는 약 136μm이고 폭은 55μm이다. 몸은 표피 능선으로 분리된 무핵 표피판으로 덮여 있다. 표피 세포는 몸 표면에 수많은 털 모양의 섬모를 낸다. 17~22개의 표피 세포가 있다. 표피판은 선단 유두 또는 천공기라고 불리는 가장 앞쪽 부분에만 없으며, 이곳에는 수많은 감각 소기관이 있다.[24] 내부 몸체는 거의 전부 글리코겐 입자와 소포로 채워져 있다.[25]세르카리아는 특징적인 두 갈래 꼬리를 가지고 있으며, 고전적으로는 furcae (포크를 뜻하는 라틴어)라고 불린다. 따라서 이름이 붙여졌다 (고대 그리스어 κέρκος, 'kerkos', '꼬리'를 의미에서 유래). 꼬리는 매우 유연하며, 그 박동으로 세르카리아가 물 속에서 추진된다.[26] 길이는 약 0.2mm이고 폭은 47μm이며, 본체에 다소 느슨하게 부착되어 있다. 몸체는 서양배 모양이며 길이는 0.24mm이고 폭은 0.1mm이다.[27] 표피는 가시로 완전히 덮여 있다. 뚜렷한 구두 흡반이 정점에 있다. 비섭식 유충으로서 정교한 소화관은 없고, 식도만 뚜렷하게 존재한다. 복부 흡반 부위에서 구두 흡반에 측면으로 연결된 3쌍의 뮤신샘이 있다.[28][29]

2. 3. 알

만손주혈흡충의 알은 난형이며, 크기는 길이 115–175 μm, 너비 45–47 μm이고, 평균 직경은 ~150 μm이다. 한쪽 면의 넓은 기저부 쪽으로 뾰족한 가시, 즉 측면 가시가 있다. 이는 방광주혈흡충(말단 가시 난형)과의 동시 감염이 흔하고 구별하기 어렵기 때문에 중요한 진단 도구이다.[21] 알이 물로 방출될 때, 많은 수가 미성숙하고 수정되지 않아 부화하지 않는다. 알의 직경이 160 μm보다 클 경우에도 부화에 실패한다.[22][23] 충란은 황갈색이며, 측면에 가시 모양의 돌기가 있고, 소개(작은 뚜껑)는 없다.3. 생리학

만손주혈흡충의 충란은 분변과 함께 배출되어 물속에서 성숙한 유미유충으로 부화한다. 유미유충은 물달팽이과 ''Biomphalaria''속에 속하는 달팽이(중간 숙주)를 만나면 체표에서 조직 내로 침입하여 포자낭으로 변태한다. 베네수엘라에서는 아프리카 왕달팽이도 중간 숙주가 될 수 있다고 보고되었다. 모포자낭, 딸포자낭 2세대를 거친 후, 수천 개의 유미유충이 생성된다.

유미유충은 낮에 달팽이에서 물속으로 헤엄쳐 나와 최종 숙주를 만나면 피부를 통해 체내로 침입한다. 이때 유미유충은 피부를 기어 모낭 등의 적절한 부위를 찾아 단백질 분해 효소를 분비하여 피부 조직으로 침입한다. 두부는 시스토소뮬라로 변태하여 피부에 며칠 머무른 후 혈류를 타고 폐로 이동한다. 성충은 간장의 동양혈관에 도달하면 짝을 이루고, 혈류에 거슬러 장간막 정맥으로 이동하여 산란을 시작한다.

암컷 성충은 수컷의 포란관에 끼워져 있으며, 수컷은 암컷의 유무와 상관없이 정상적으로 성숙할 수 있지만, 행동과 생리에 차이가 생긴다. 암컷은 수컷이 없으면 성숙할 수 없고, 생식기가 발달하지 않는다.

만손주혈흡충의 성충은 대장이나 맹장 주변의 하장간막 정맥에 기생하며, 하루에 약 300개의 충란을 모세 혈관 내피에 산란한다. 충란은 장관 내로 들어가 분변과 함께 숙주 밖으로 배출된다.

3. 1. 영양 섭취

발달 중인 기생충은 영양분을 얻기 위해 숙주의 적혈구를 용해시키며, 감지하기 어려운 자체 곰팡이를 배설물에서 만들어낸다. 적혈구에 함유된 헤모글로빈과 아미노산은 기생충이 단백질을 형성하는 데 사용될 수 있다.[30] 헤모글로빈은 타액선 효소에 의해 시작되어 세포 내에서 소화되지만, 철분 폐기물은 기생충에 의해 사용될 수 없으며, 일반적으로 역류를 통해 배출된다.[31]Kasschau 등(1995)은 발달 중인 ''만손주혈흡충''이 적혈구를 용해하는 능력에 미치는 온도와 pH의 영향을 시험했다.[30] 연구자들은 기생충이 pH 5.1 및 37°C의 온도에서 영양분을 위해 적혈구를 가장 잘 파괴할 수 있음을 발견했다.[30]

3. 2. 이동

''만손주혈흡충''은 생활 주기의 두 단계에서 주로 이동성을 보인다. 즉 담수에서 자유롭게 헤엄쳐 숙주인 인간의 표피를 찾는 유충인 피낭유충 단계와 감염 후 숙주 내에서 이동하는 발달된 성충 단계이다.[31] 피낭유충은 최종 숙주의 피부에 존재하는 지방산에 이끌리며, 기생충은 피부를 향해 이동하기 위해 담수 환경의 빛과 온도 변화에 반응한다.[32] Ressurreicao 등(2015)은 기생충이 환경을 탐색하고 침투 가능한 숙주 표면을 찾는 능력에서 다양한 단백질 키나아제의 역할을 시험했다.[32] 세포외 신호 조절 키나아제와 단백질 키나아제 C는 모두 매개체의 온도와 빛 수준의 변화에 반응하며, 기생충 숙주 표면 인지와 관련된 p38 마이토젠 활성화 단백질 키나아제의 자극은 숙주 표피를 손상시키는 분비를 유발하여 기생충이 숙주 내부로 파고들게 한다.기생충의 신경계는 양엽성 신경절과 신체의 모든 표면으로 뻗어 있는 여러 개의 신경삭을 포함한다. 세로토닌은 신경계 전체에 널리 분포된 전달 물질이며, 신경 수용과 이동성 자극에 중요한 역할을 한다.[33]

충란은 분변과 함께 배출되어, 물속에서 성숙한 유미유충이 부화한다. 물달팽이과 ''Biomphalaria''속에 속하는 달팽이를 중간 숙주로 삼고 있으며, 유미유충은 이 달팽이를 만나면 체표에서 조직 내로 침입하여, 포자낭으로 변태한다. 모포자낭, 딸포자낭 2세대를 거친 후, 수천 개의 유미유충이 생성된다. 베네수엘라에서는 아프리카 왕달팽이도 중간 숙주가 될 수 있다고 보고되었다.

유미유충은 낮에 달팽이에서 물속으로 헤엄쳐 나와 최종 숙주를 만나면 피부에서 체내로 침입한다. 이때, 유미유충은 피부를 기어 모낭 등의 적절한 부위를 찾아내어, 단백질 분해 효소를 분비하여 두부를 피부 조직으로 침입시킨다. 두부는 시스토소뮬라로 변태하여, 피부에 며칠 머무른 후 혈류를 타고 폐로 이동한다. 성충은 간장의 동양혈관에 도달하면 짝을 이루고, 혈류에 거슬러 장간막 정맥으로 이동하여 산란을 시작한다.

암컷 성충은 수컷의 포란관에 끼워져 있다. 수컷은 암컷이 있든 없든 정상적으로 성숙할 수 있지만, 그래도 행동과 생리에 차이가 생기는 것으로 알려져 있다. 한편, 암컷은 수컷이 없으면 성숙할 수 없고, 생식기가 발달하지 않는다.

만손주혈흡충의 성충은 대장이나 맹장의 주변의 하장간막 정맥에 기생하며, 하루에 약 300개의 충란을 모세 혈관 내피에 산란한다. 충란은 장관 내로 들어가, 분변과 함께 숙주 체외로 배출된다.

4. 생활사

만손주혈흡충은 1999년 기준 전 세계적으로 약 8331만 명이 감염되었을 정도로 널리 퍼져 있으며, 주혈흡충증의 주된 원인이다.[94] 주로 남아메리카, 카리브 해, 남아공, 마다가스카르 등 아프리카와 같은 열대 지방에 서식한다. 위생 상태가 좋지 않은 곳에서 흔히 발견되며, 중간 숙주인 달팽이가 사는 물가나 강가에서 감염률이 높다. 따라서 이 지역을 여행하거나 거주하는 사람들은 물에서 수영하거나 물을 마실 때 주의해야 한다.

만손주혈흡충의 생활사는 다음과 같다. 먼저 분변과 함께 배출된 충란은 물속에서 성숙한 유미유충으로 부화한다. 유미유충은 물달팽이과 ''Biomphalaria'' 속에 속하는 달팽이(중간 숙주)를 만나면 체표를 통해 조직 내로 침입하여 포자낭으로 변태한다. 이후 모포자낭, 딸포자낭 2세대를 거쳐 수천 개의 유미유충이 생성된다.

유미유충은 낮에 달팽이에서 물속으로 나와 최종 숙주를 만나면 피부를 통해 체내로 침입한다. 이때 모낭 등의 적절한 부위를 찾아 단백질 분해 효소를 분비하여 피부 조직으로 침입한 뒤, 시스토소뮬라로 변태하여 피부에 며칠 머무른 후 혈류를 타고 폐로 이동한다. 성충은 간장의 동양혈관에 도달하면 짝을 이루고, 혈류에 거슬러 장간막 정맥으로 이동하여 산란을 시작한다.

암컷 성충은 수컷의 포란관에 끼워져 있으며, 수컷은 암컷 유무와 관계없이 정상적으로 성숙할 수 있지만, 암컷은 수컷 없이는 성숙할 수 없고 생식기가 발달하지 않는다. 만손주혈흡충의 성충은 대장이나 맹장 주변의 하장간막 정맥에 기생하며, 하루에 약 300개의 충란을 모세 혈관 내피에 산란한다. 충란은 장관 내로 들어가 분변과 함께 숙주 밖으로 배출된다.

4. 1. 중간 숙주

물달팽이과 ''Biomphalaria'' 속에 속하는 달팽이가 만손주혈흡충의 중간 숙주이며, 유미유충은 이 달팽이를 만나면 체표에서 조직 내로 침입하여 포자낭으로 변태한다.[34] 모포자낭, 딸포자낭 2세대를 거친 후, 수천 개의 유미유충이 생성된다.다음은 중간 숙주에 대한 지역별 정보이다.

- 남아메리카: 주된 중간 숙주는 ''Biomphalaria glabrata''이며, ''B. straminea''와 ''B. tenagophila''는 덜 흔하다.[34]

- 아프리카: ''B. glabratra'', ''B. pfeifferi'', ''B. choanomphala'' 및 ''B. sudanica''가 숙주 역할을 한다.[36]

- 이집트: 주요 달팽이 숙주는 ''B. alexandrina''이다.[37]

- 베네수엘라: 2010년 육상 달팽이 ''Achatina fulica''가 숙주 역할을 하는 것으로 보고되었다.[35]

4. 2. 최종 숙주

세르카리아는 낮 동안 달팽이에서 나와 두 갈래로 갈라진 꼬리를 이용하여 물 속에서 스스로 추진하며 최종 숙주를 적극적으로 찾아 나선다. 물 속에서 최대 12시간까지 생존할 수 있으며, 최대 감염력은 출현 후 1~9시간 사이다.[40] 인간의 피부를 인식하면 매우 짧은 시간 안에 침투한다. 이는 세 단계를 거쳐 발생하는데, 먼저 피부에 초기 부착을 하고, 적합한 침투 부위, 종종 모낭을 찾기 위해 피부를 기어 다니며, 마지막으로 세르카리아의 후-아세타불럼, 그 다음 전-아세타불럼 샘에서 분비되는 세포 용해 분비물을 이용하여 피부의 표피로 침투한다. 침투 시 세르카리아의 머리는 내부 기생 유충인 스키스토줄로 변한다. 각 스키스토줄은 피부에서 며칠을 보내고, 피부 림프관과 세정맥에서 시작하여 혈액 순환계로 들어간다. 여기서 혈액을 먹고, 헤모조인으로 혈액을 토해낸다.[41] 스키스토줄은 폐로 이동한 다음(침투 후 5~7일) 심장의 좌심방을 통해 순환하여 간문맥 순환으로 이동한다(>15일). 여기서 이성이 만나면 성적으로 성숙한 성체로 발달하여 쌍을 이루어 장간막 정맥으로 이동한다.[42] 이러한 짝짓기는 일부일처제이다.[43]수컷 주혈흡충은 암컷의 유무에 관계없이 정상적인 성숙과 형태학적 발달을 겪지만, 단성 감염의 수컷과 양성 감염의 수컷 사이에는 행동적, 생리적, 항원적 차이가 보고되었다. 반면, 암컷 주혈흡충은 수컷 없이는 성숙하지 못한다. 단성 감염에서 암컷 주혈흡충은 발달이 덜 되고 미성숙한 생식계를 보인다. 암컷 벌레의 성숙은 성숙한 수컷의 존재에 의존하는 것으로 보이지만, 암컷의 성장과 생식 발달을 위한 자극은 서로 독립적인 것으로 보인다.

성체 암컷 벌레는 성체 수컷 벌레의 부속생식관 내에 서식하는데, 이는 수컷의 복부 표면이 변형되어 홈을 형성한 것이다. 쌍을 이룬 벌레는 혈류의 흐름에 반하여 장간막 순환계의 최종 서식지로 이동하여 난자 생산을 시작한다(>32일). ''S. mansoni'' 기생충은 숙주의 대장과 맹장 주변의 소 하장간막 혈관에서 주로 발견된다. 각 암컷은 하루에 약 300개의 난자를 낳으며(4.8분마다 한 개의 난자), 난자는 정맥 모세혈관 벽의 내피에 침착된다.[44] 암컷 주혈흡충의 체질량 대부분은 생식계에 할애된다. 암컷은 거의 자신의 체중 건조량과 동일한 양을 매일 난자로 변환한다. 난자는 숙주의 장의 강으로 이동하여 대변과 함께 환경으로 배출된다.

유미유충은 낮에 달팽이에서 물속으로 헤엄쳐 나와 최종 숙주를 만나면 피부에서 체내로 침입한다. 이때, 유미유충은 피부를 기어 모낭 등의 적절한 부위를 찾아내어, 단백질 분해 효소를 분비하여 두부를 피부 조직으로 침입시킨다. 두부는 시스토소뮬라로 변태하여, 피부에 며칠 머무른 후 혈류를 타고 폐로 이동한다. 성충은 간장의 동양혈관에 도달하면 짝을 이루고, 혈류에 거슬러 장간막 정맥으로 이동하여 산란을 시작한다.

암컷 성충은 수컷의 포란관에 끼워져 있다. 수컷은 암컷이 있든 없든 정상적으로 성숙할 수 있지만, 그래도 행동과 생리에 차이가 생기는 것으로 알려져 있다. 한편, 암컷은 수컷이 없으면 성숙할 수 없고, 생식기가 발달하지 않는다.

만손주혈흡충의 성충은 대장이나 맹장의 주변 하장간막 정맥에 기생하며, 하루에 약 300개의 충란을 모세 혈관 내피에 산란한다. 충란은 장관 내로 들어가, 분변과 함께 숙주 체외로 배출된다.

5. 병리학

주혈흡충증에서 병리학의 주요 원인은 숙주 조직 내에 박힐 수 있는 주혈흡충의 알이다. 침착된 알 중 일부는 장벽을 통과하여 외부 환경으로 배출되고, 나머지는 혈액 순환으로 쓸려가 간의 문맥 주위에서 걸러져 문맥 주위 섬유화를 유발한다. 인간의 알 배출 시작은 때때로 발열(가타야마열)의 시작과 관련이 있다.[52] 그러나 이 "급성 주혈흡충증"은 질병의 만성 형태만큼 중요하지 않다. ''S. mansoni''와 ''S. japonicum''의 경우, 각각 장벽이나 간에 박힌 알 주변에 육아종 형성과 관련된 "장" 및 "간" 주혈흡충증이다. 질병의 간 형태가 가장 중요하며, 이곳의 육아종은 심한 경우 간의 섬유화와 간비종대를 유발한다. 증상과 징후는 조직에 갇힌 알의 수와 위치에 따라 다르다. 처음에 염증 반응은 쉽게 가역적이다. 질병의 후기 단계에서 병리학은 콜라겐 침착 및 섬유화와 관련이 있으며, 이는 부분적으로만 가역적일 수 있는 장기 손상을 초래한다.[52]

육아종 형성은 경직된 난각 내의 미세한 구멍을 통해 유충이 분비하는 항원에 의해 시작되며, 육아종에 대한 면역 반응은 알 항원의 직접적인 작용보다는 증상을 유발한다.[53] 알 주변에 형성된 육아종은 간의 혈류를 손상시키고, 그 결과 문맥 고혈압을 유발한다. 시간이 지남에 따라 측부 순환이 형성되고 알은 폐로 퍼져 더 많은 육아종, 폐 동맥염, 그리고 나중에는 폐성 심장을 유발한다. 문맥 고혈압에 기여하는 요인은 문맥의 분지 주변에 발생하는 심머스 섬유증이다. 이 섬유증은 감염 후 여러 해가 지나서야 발생하며, 부분적으로 용해성 알 항원과 이에 반응하는 다양한 면역 세포에 의해 발생한다고 추정된다.[54]

최근 연구에 따르면 육아종 크기는 육아종 형성 및 육아종 크기에 중요한 역할을 하는 IL-13의 수준과 일치한다. IL-13 수용체 α 2 (IL-13Rα2)는 IL-13에 높은 친화력으로 결합하여 IL-13의 효과를 차단한다. 따라서 이 수용체는 주혈흡충증이 급성에서 만성(및 치명적인) 질병 단계로 진행되는 것을 예방하는 데 필수적이다. 쥐에게 합성 IL-13Rα2를 투여한 결과 육아종 크기가 현저히 감소하여 IL-13Rα2가 주혈흡충증에서 중요한 표적임을 시사했다.[55]

''S. mansoni'' 감염은 종종 B형 간염 바이러스 (HBV) 또는 C형 간염 바이러스 (HCV)와 같은 바이러스성 간염과 함께 발생한다. 이는 만성 바이러스성 간염이 만연한 지역에서 주혈흡충증의 유병률이 높기 때문이다. 한 가지 중요한 요인은 1960년대부터 정맥 주사로 투여된 타타르 구토제를 사용한 광범위한 주혈흡충증 관리 프로그램으로 인해 감염의 대규모 저장소가 개발되었다는 것이다.[52] 동시 감염은 더 이른 간경변 및 더 심각한 질병을 유발하는 것으로 알려져 있다.[56]

6. 숙주 면역 회피

성충 및 유충은 숙주의 혈액 순환을 통해 이동하면서 숙주 면역 체계를 회피한다. 기생충은 이러한 회피를 돕는 많은 도구를 가지고 있는데, 여기에는 표피, 항산화 단백질, 그리고 숙주 막 공격 복합체(MAC)에 대한 방어가 포함된다.[57] 표피는 기생충을 덮고 숙주 항체 및 보체에 대한 물리적 장벽 역할을 한다. 숙주 면역 방어는 과산화물을 생성할 수 있지만, 이는 기생충이 생성하는 항산화 단백질에 의해 공격받는다. 주혈흡충은 4개의 슈퍼옥사이드 디스뮤테이즈를 가지고 있으며, 이 단백질의 수준은 주혈흡충이 성장함에 따라 증가한다. 항산화 경로는 처음에는 주혈흡충의 약점으로 인식되었으며,[58] 이후 다른 흡충류와 조충류로 확장되었다. 중추적인 항산화 효소인 티오레독신 글루타티온 환원 효소(TGR)의 다양한 억제제를 사용하여 이 경로를 표적으로 삼으면 기생충의 생존력이 감소한다.[59] 붕괴 촉진 인자(DAF) 단백질은 기생충 표피에 존재하며 MAC 형성을 차단하여 숙주 세포를 보호한다. 또한, 주혈흡충은 MAC의 강력한 억제제인 인간 CD59의 6개의 상동체를 가지고 있다.[60]

7. 진단

''만손주혈흡충''의 존재는 대변 내 기생충 알의 현미경 검사를 통해 감지한다. Kato-Katz 기술이라고 불리는 염색 방법이 대변 검사에 사용된다. 이 기술은 글리세린이나 유리 슬라이드에 적신 메틸렌 블루로 염색된 셀로판을 사용한다.[61] 포르말린-에테르 농축 기술(FECT)이라고 불리는 더 비싼 기술은 더 높은 정확도를 위해 직접 대변 도말 검사와 함께 사용되는 경우가 많다. 혈청학적 및 면역학적 검사도 가능하다. ELISA를 사용하여 혈액에서 항체와 항원을 감지하여 감염을 식별할 수 있다. 성충 항원은 간접 혈구 응집 검사 (IHAs)로 감지할 수 있다. 중합 효소 연쇄 반응 (PCR)은 기생충 DNA를 감지하는 데에도 사용된다. 소변 내 순환 음극 항원(CCA)은 측면 유동 면역 크로마토그래피 시약 스트립 및 현장 검사(POC)로 검사할 수 있다.[62]

알 감지 및 면역 검사는 특히 민감하지 않다.[63] 중합 효소 연쇄 반응 (PCR) 기반 검사는 정확하고 빠르다.[63] 그러나 이 질병이 흔한 국가에서는 장비 비용과 이를 운영하는 데 필요한 기술 전문성으로 인해 자주 사용되지 않는다.[63] 현미경을 사용하여 알을 감지하는 데에는 검사당 0.4달러가 소요되는 반면, PCR은 2019년 기준으로 검사당 7USD이다.[64] LAMP는 비용이 더 저렴하여 연구되고 있다.[63] LAMP 검사는 2019년 현재 상업적으로 이용할 수 없다.[64]

8. 치료

만손주혈흡충 감염의 표준 약물은 프라지콴텔 (40 mg/kg 용량)이다. 옥사미퀸도 사용된다.[65]

9. 역학

1999년 기준 전 세계에서 만손주혈흡충에 감염된 사람은 약 8331만 명이고,[94] 주혈흡충증의 주된 원인이며, 남미와 카리브해, 남아공, 마다가스카르 등 주로 아프리카와 같은 열대지방에 서식한다.

보통 만손주혈흡충은 위생이 불량한 곳에서 쉽게 발견되며 중간숙주인 달팽이가 서식하는 물가 및 강가에서 감염률이 매우 높다. 그러므로 만손주혈흡충이 서식하는 나라를 여행하는 사람과 거주민들은 물에서 수영을 하거나 음용할 때 주의해야 한다.[71]

2021년 현재, 전 세계적으로 2억 5,140만 명이 서로 다른 종의 ''주혈흡충''으로 인해 주혈흡충증을 앓고 있다.[1] 7,500만 명 이상이 의학적 치료를 받았다.[1] ''만손주혈흡충''(S. mansoni)은 연간 약 13만 명의 사망자를 유발하는 주요 종이다.[66] 이 기생충은 55개국에서 풍토병으로 나타나며, 아프리카, 중동, 카리브해, 브라질, 베네수엘라, 수리남에서 가장 널리 퍼져 있다.[67] 주혈흡충증의 약 80~85%는 사하라 사막 이남 아프리카에서 발생하며, 이곳에서 ''방광주혈흡충''(S. haematobium), ''중간주혈흡충''(S. intercalatum), ''만손주혈흡충''이 풍토병으로 나타난다. 약 3억 9,300만 명의 아프리카인이 ''만손주혈흡충'' 감염 위험에 처해 있으며, 이 중 약 5,500만 명이 현재 감염되어 있다. ''만손주혈흡충''으로 인한 연간 사망자는 약 13만 명이다.[68]

아프리카 여러 국가의 유병률은 다음과 같다.[69]

이집트에서는 나일강 삼각주의 북부와 동부 지역 인구의 60%, 남부 지역 인구의 6%만이 감염된다.[70]

''만손주혈흡충''은 일반적으로 열악한 위생 환경에서 발견된다. 이 기생충의 분변-구강 전파로 인해, 인체 배설물이 포함된 수역은 감염을 일으킬 수 있다. 중간 숙주인 달팽이 종의 개체수가 많은 물은 감염을 유발할 가능성이 더 높다. 이러한 지역에 사는 어린 아이들은 성인보다 유충에 감염된 물에서 더 오래 수영하고 목욕하는 경향이 있어 가장 큰 위험에 처해 있다.[71] 위에 설명된 지역을 여행하며 오염된 물에 노출된 사람은 누구나 주혈흡충증에 걸릴 위험이 있다. 주혈흡충 중에서도 광범위하게 분포하며, 아프리카, 중동, 카리브해 연안, 남아메리카 등 세계적으로 약 8,000만 명이 감염된 것으로 추정된다.[93]

10. 역사

테오도어 막시밀리안 빌하르츠는 1851년 카이로의 카스르 엘 아이니 병원에서 일하면서 이 기생충을 처음 발견했다. 빌하르츠는 사망한 군인들의 부검에서 기생충을 발견했고, 두 개의 뚜렷한 기생충을 발견했다.[74] 1852년에 그 중 하나를 ''Distomum haematobium''(현재 ''S. haematobium'')으로 묘사했지만,[75] 다른 하나는 식별하지 못했다. 그의 스승 카를 테오도어 폰 지볼트에게 보낸 편지에서 그는 일부 알은 말단 가시를 가지고 있고, 일부는 측면 가시를 가지고 있어 다르다고 언급했다.[76] 말단 가시 알은 ''S. haematobium''에 고유하며, 측면 가시는 ''만손주혈흡충''에서만 발견된다. 빌하르츠는 또한 성충 흡충의 해부학과 생산하는 알의 수가 다르다는 점에 주목했다.[77] 그는 1856년 이 감염의 이름으로 빌하르지아(bilharzia)와 빌하르지아증(bilharziasis)이라는 용어를 도입했다. 1858년, 독일 동물학자 다비드 프리드리히 바인란트는 속명을 ''Schistosoma''로 수정했고, 질병의 이름을 주혈흡충증(schistosomiasis)으로 도입했다.[78]

패트릭 맨슨은 런던 위생 및 열대 의학 학교에서 ''Schistosoma''에 두 종이 있다고 처음으로 인식했다. 맨슨은 서인도 제도에 파견된 식민지 장교의 대변에서 측면 가시 알을 확인하고 이러한 결론을 내렸다.[79] 1907년, 이탈리아-영국 의사 루이 웨스턴라 삼본은 새로운 이름 ''Schistosomum haematobium''과 ''Schistosomum mansoni''를 부여했는데, 후자는 맨슨을 기리기 위한 것이었다.[2] 삼본은 수컷 벌레를 사용하여 부분적인 설명만 제공했다. 1908년, 브라질 의사 마누엘 아우구스토 피라야 다 실바는 측면 가시 알을 포함하여 수컷과 암컷 벌레에 대한 완전한 설명을 제공했다.[80] 피라야 다 실바는 바이아에서 3건의 부검과 20건의 대변 검사에서 표본과 알을 얻었다.[81] 그는 ''S. americanum''이라는 이름을 부여했다.[82] 1907년, 영국 기생충학자 로버트 톰슨 레이퍼는 이 종의 정체성을 확인했으며,[79] 특정 달팽이 숙주를 식별하고 알의 구조를 구별하여 생활 주기를 확립했다.[83]

11. 유전체

''만손주혈흡충''은 8쌍의 염색체(2n = 16)를 가지며, 7쌍의 상염색체와 1쌍의 성염색체로 구성된다. 암컷 주혈흡충은 이형배우체성(ZW 형)이며 수컷은 동형배우체성(ZZ 형)이다. 성별은 접합자에서 염색체 메커니즘에 의해 결정된다.[45] 게놈은 약 이며, GC 함량은 34%이고, 반복적인 서열이 많은 특징을 보인다.[45][90] 염색체의 크기는 에서 까지 다양하다.[45]

2009년에 ''만손주혈흡충''과 일본주혈흡충의 게놈이 각각 11,809개와 13,469개의 유전자를 설명하는 형태로 발표되었다. ''만손주혈흡충'' 게놈은 단백질 분해 효소 계열이 증가하고 지질 동화 작용에 결함이 있는데, 이는 기생충의 적응에 기인한다. 단백질 분해 효소에는 침입단백질(숙주 침투)과 카텝신(혈액 섭취) 유전자 계열이 포함되었다.[49][50][91][92]

2012년에는 ''만손주혈흡충'' 게놈의 개선된 버전이 발표되었다.[51]

2019년에는 ''만손주혈흡충'' 알의 T2 리보뉴클레아제를 암호화하는 유전자의 CRISPR/Cas9 녹아웃을 사용한 연구가 발표되었다.

참조

[1]

웹사이트

Schistosomiasis

https://www.who.int/[...]

World Health Organization

2023-11-27

[2]

간행물

Remarks on ''Schistosomum mansoni''

1907

[3]

간행물

''Schistosoma mansoni''. Sir Patrick Manson, 1844–1922

[4]

서적

Tropical Diseases : a Practical Guide for Medical Practitioners and Students

Oxford University Press, USA

2014

[5]

간행물

" ''Schistosoma mansoni'' sambon, 1907: Comparative morphological studies of some Brazilian Strains"

[6]

간행물

Proteomic analysis of the schistosome tegument and its surface membranes

2006-09

[7]

서적

Parasitologia

Editora Guanabara Koogan S.A

[8]

간행물

Haemozoin in Schistosoma mansoni

https://pubmed.ncbi.[...]

2000

[9]

간행물

A comparative study of the reproductive system of mature, immature and "unisexual" female Schistosoma mansoni

https://pubmed.ncbi.[...]

1973

[10]

간행물

Sexual biology of schistosomes

https://pubmed.ncbi.[...]

2004

[11]

간행물

Males, the Wrongly Neglected Partners of the Biologically Unprecedented Male-Female Interaction of Schistosomes

2019

[12]

간행물

The sex lives of parasites: investigating the mating system and mechanisms of sexual selection of the human pathogen Schistosoma mansoni

2009

[13]

간행물

The role of Schistosoma mansoni males in feeding and development of female worms

https://pubmed.ncbi.[...]

1987

[14]

간행물

Schistosomiasis and the molecular biology of the male-female interaction of S. mansoni

https://pubmed.ncbi.[...]

2006

[15]

간행물

Schistosoma mansoni male–female interactions

http://www.nrcresear[...]

2004

[16]

간행물

Reproductive development of female Schistosoma mansoni (Digenea: Schistosomatidae) following bisexual pairing of worms and worm segments

https://pubmed.ncbi.[...]

1984

[17]

간행물

A new description of the reproductive system of Schistosoma mansoni (Trematoda: Schistosomatidae) analyzed by confocal laser scanning microscopy

https://pubmed.ncbi.[...]

2005

[18]

간행물

Hermaphrodites and supernumerary testicular lobes in Schistosoma mansoni (Trematoda: Schistosomatidae) analyzed by brightfield and confocal microscopy

https://pubmed.ncbi.[...]

2006

[19]

간행물

Schistosoma mansoni: the presence and ultrastructure of vitelline cells in adult males

https://pubmed.ncbi.[...]

1982

[20]

간행물

A sex-specific transcription factor controls male identity in a simultaneous hermaphrodite

2013

[21]

간행물

The pathology of bilharziasis

1928

[22]

간행물

"''Schistosoma mansoni'': egg morphology and hatchability"

1989

[23]

간행물

The hatching of schistosome eggs

1990

[24]

간행물

Stereoscan observations of the miracidium and early sporocyst of ''Schistosoma mansoni''

1976

[25]

간행물

Notes on the eggs and miracidia of the human schistosomes

https://www.cabdirec[...]

1919

[26]

간행물

Schistosoma mansoni cercariae swim efficiently by exploiting an elastohydrodynamic coupling

2016

[27]

간행물

Notes on South African cercariae

https://www.biodiver[...]

1919

[28]

간행물

Criteria for the differentiation of Schistosome larvae

https://www.biodiver[...]

1920

[29]

간행물

The secretory glands of the cercariae of ''S. Haematobium'' and ''S. Mansoni'' from Egypt

1931

[30]

간행물

Influence of pH and temperature on hemolysis by adult ''Schistosoma mansoni'' membranes

[31]

서적

Environmental Physiology of Animals

https://archive.org/[...]

Blackwell

[32]

간행물

Sensory Protein Kinase Signaling in ''Schistosoma mansoni'' Cercariae: Host Location and Invasion

[33]

간행물

Serotonin signaling in ''Schistosoma mansoni'': a serotonin-activated G protein-coupled receptor controls parasite movement

[34]

간행물

Intermediate hosts of ''Schistosoma mansoni'' in Brazil

1992

[35]

문서

"Primer hallazgo en Venezuela de huevos de ''Schistosoma mansoni'' y de otros helmintos de interés en salud pública, presentes en heces y secreción mucosa del molusco terrestre ''Achatina fulica'' (Bowdich, 1822). [First finding in Venezuela of ''Schistosoma mansoni'' eggs and other helminths of interest in public health found in faeces and mucous secretion of the mollusc ''Achatina fulica'' (Bowdich, 1822)]"

http://www.sian.inia[...]

[36]

서적

Manson's Tropical Diseases

Saunders [Imprint]

2014

[37]

논문

"''Biomphalaria alexandrina'' in Egypt: past, present and future"

http://www.ias.ac.in[...]

2013

[38]

논문

Prevention and control of schistosomiasis: a current perspective

2014

[39]

논문

Schistosomiasis

2012

[40]

논문

Age-dependent survival and infectivity of ''Schistosoma mansoni'' cercariae

2003

[41]

논문

Haemozoin in ''Schistosoma mansoni''

2000-11

[42]

논문

The saga of schistosome migration and attrition

2009

[43]

논문

Schistosome monogamy: who, how, and why?

2008-09

[44]

논문

Schistosome female reproductive development

1991-11

[45]

웹사이트

"''Schistosoma mansoni'' Genome Project"

http://www.sanger.ac[...]

Sanger Institute

2007-06-14

[46]

논문

Construction and characterization of a ''Schistosoma mansoni'' bacterial artificial chromosome library

2000-04

[47]

웹사이트

"''Schistosoma mansoni'' Genome Project"

http://www.tigr.org/[...]

The Institute for Genomic Research

2007-06-14

[48]

논문

Transcriptome analysis of the acoelomate human parasite ''Schistosoma mansoni''

2003-10

[49]

논문

The genome of the blood fluke ''Schistosoma mansoni''

2009-07

[50]

뉴스

Killer parasites' genes decoded

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2009-07-16

[51]

논문

A systematically improved high quality genome and transcriptome of the human blood fluke ''Schistosoma mansoni''

2012-01

[52]

논문

Hepatic and Intestinal Schistosomiasis: Review

2013

[53]

논문

Immunopathology of ''Schistosoma'' mansoni infection

1989-07

[54]

논문

Schistosomiasis: Clinical management of liver disease

2015

[55]

논문

IL-13 receptor α 2 down-modulates granulomatous inflammation and prolongs host survival in schistosomiasis

2004-01

[56]

논문

Schistosomiasis, hepatitis B and hepatitis C co-infection

2015

[57]

논문

Immune effector mechanisms against schistosomiasis: looking for a chink in the parasite's armour

2009-09

[58]

논문

Identification of oxadiazoles as new drug leads for the control of schistosomiasis

2008-04

[59]

논문

Identification of thioredoxin glutathione reductase inhibitors that kill cestode and trematode parasites

2012

[60]

논문

Immune effector mechanisms against schistosomiasis: looking for a chink in the parasite's armour

2009

[61]

논문

Diagnosis and management of schistosomiasis

2011

[62]

논문

New diagnostic tools in schistosomiasis

2015

[63]

논문

New diagnostic tools in schistosomiasis.

2015-06

[64]

논문

Schistosomiasis: from established diagnostic assays to emerging micro/nanotechnology-based rapid field testing for clinical management and epidemiology

https://precisionnan[...]

2019-12-19

[65]

논문

Drugs for treating Schistosoma mansoni infection.

2013

[66]

웹사이트

Schistosomiasis: Epidemiology

http://www.who.int/s[...]

2021-06-05

[67]

논문

The global status of schistosomiasis and its control

2000

[68]

논문

Quantification of clinical morbidity associated with schistosome infection in sub-Saharan Africa

http://dspace.itg.be[...]

2003

[69]

논문

Impact of human schistosomiasis in sub-Saharan Africa

2015

[70]

논문

Epidemiology of Schistosomiasis in Egypt: Travel through Time: Review

2013

[71]

웹사이트

DPDx – Schistosomiasis risk and Epidemiology Factors

https://www.cdc.gov/[...]

CDC

2013-11-05

[72]

논문

Schistosoma mansoni and Biomphalaria: past history and future trends

2001

[73]

논문

Biomphalaria alexandrina in Egypt: past, present and future.

http://www.ias.ac.in[...]

[74]

논문

Diagnosing schistosomiasis

1997

[75]

서적

Bilharzia: A History of Imperial Tropical Medicine

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2003

[76]

논문

Human schistosomiasis in Egypt: Historical review, assessment of the current picture and prediction of the future trends

https://www.research[...]

2009

[77]

서적

Medical Sciences – Volume I

Eolss Publishers Co. Ltd.

2009

[78]

논문

Theodor Bilharz (1825–1862): discoverer of schistosomiasis

http://smj.sma.org.s[...]

2007

[79]

논문

History of Human Parasitology

2002

[80]

논문

Professor Piraja da Silva, incontestable discoverer of Schistosoma mansoni

1959

[81]

논문

The discovery of Schistosomiasis mansoni in Brazil

2008

[82]

서적

Schistosomes in Bahia

https://www.cabdirec[...]

Imprensa Official do Estado

1917

[83]

서적

Parasitic helminths and zoonoses in Africa

Springer, Dordrecht

1991

[84]

웹사이트

日本寄生虫学会用語委員会 「暫定新寄生虫和名表」 2008年5月22日

http://jsp.tm.nagasa[...]

[85]

문서

住血吸虫症、メルクマニュアル

https://www.msdmanua[...]

[86]

간행물

'Primer hallazgo en Venezuela de Schistosoma mansoni huevos y de otros helmintos de interés en salud pública, presentes en heces y secreción mucosa del molusco terrestre Achatina fulica (Bowdich, 1822). [First finding in Venezuela of Schistosoma mansoni eggs and other helminths of interest in public health found in faeces and mucous secretion of the mollusc Achatina fulica (Bowdich, 1822)]. Zootecnia Tropical 28: 383-394.'

http://www.sian.inia[...]

[87]

웹사이트

DPDx - Schistosomiasis

http://www.dpd.cdc.g[...]

CDC

2007-06-14

[88]

논문

Schistosome monogamy: who, how, and why?

[89]

논문

Schistosome female reproductive development

[90]

웹사이트

Schistosoma mansoni Genome Project

http://www.sanger.ac[...]

Sanger Institute

2007-06-14

[91]

논문

The genome of the blood fluke Schistosoma mansoni

[92]

웹사이트

Killer parasites' genes decoded

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2009-07-16

[93]

논문

How much human helminthiasis is there in the world?

http://www.healthman[...]

The Journal of Parasitology, Vol. 85, No. 3

[94]

논문

How much human helminthiasis is there in the world?

http://www.healthman[...]

The Journal of Parasitology, Vol. 85, No. 3

2010-02-23

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com