서당

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

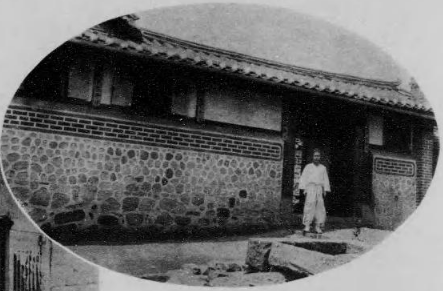

서당은 7세에서 16세 사이의 남학생을 대상으로 중국 고전의 기초 교육을 제공하던 사립 교육 기관으로, 훈장의 자격과 운영 방식에 따라 훈장 자영 서당, 유지 독영 서당, 유지 조합 서당, 촌 조합 서당 등으로 구분되었다. 고려 시대에 시작되어 조선 시대에 크게 번성했으며, 천자문, 사서삼경 등을 가르치고 암기 학습을 강조했다. 교육 내용은 강독, 제술, 습자로 구성되었으며, 평가 방식은 5단계 또는 4단계로 이루어졌다. 조선 후기에는 마을 공동체 기관으로 발전했으며, 일제강점기에는 근대 학교로 전환되면서 쇠퇴했지만, 민족 정체성을 유지하는 데 기여했다. 현대에는 한문 교육을 위한 사립 교육 기관으로 명맥을 유지하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고려의 교육 - 향교

향교는 고려 시대부터 조선 시대에 지방에 설립된 교육 기관으로, 유생 교육과 과거 응시 자격 부여 기능을 수행했으며, 현재는 문묘를 향사하는 역할을 하고 대성전, 명륜당 등으로 구성되어 있다. - 고려의 교육 - 개성 성균관

개성 성균관은 고려 시대에 태면에서 시작하여 유교 교육과 문관 양성을 담당한 주요 교육 기관으로, 조선 시대까지 국립 학문의 중심지였으나 현재는 시설 부족으로 박물관 기능 수행에 어려움이 있다. - 조선의 학교 - 배재학당

미국 선교사 헨리 아펜젤러가 1885년에 설립한 배재학당은 이승만, 주시경, 김소월 등 저명한 동문과 개혁적 교원들을 배출하며 민족의식 고취, 독립운동, 민주화 운동에 기여한 한국의 근대 교육 기관이다. - 조선의 학교 - 향교

향교는 고려 시대부터 조선 시대에 지방에 설립된 교육 기관으로, 유생 교육과 과거 응시 자격 부여 기능을 수행했으며, 현재는 문묘를 향사하는 역할을 하고 대성전, 명륜당 등으로 구성되어 있다. - 고려의 학교 - 향교

향교는 고려 시대부터 조선 시대에 지방에 설립된 교육 기관으로, 유생 교육과 과거 응시 자격 부여 기능을 수행했으며, 현재는 문묘를 향사하는 역할을 하고 대성전, 명륜당 등으로 구성되어 있다. - 고려의 학교 - 개성 성균관

개성 성균관은 고려 시대에 태면에서 시작하여 유교 교육과 문관 양성을 담당한 주요 교육 기관으로, 조선 시대까지 국립 학문의 중심지였으나 현재는 시설 부족으로 박물관 기능 수행에 어려움이 있다.

2. 종류

서당은 설립 주체에 따라 크게 네 가지로 분류할 수 있다.

- '''훈장 자영'''(訓長自營): 훈장이 생계나 교육적 취미로 직접 설립하고 운영하는 형태이다.

- '''유지 독영'''(有志獨營): 재력이 있는 사람이 자녀나 조카 교육을 위해 훈장을 초빙하여 설립하는 형태이다.

- '''유지 조합'''(有志組合): 마을 유지들이 비용을 분담하여 훈장을 초빙하고 마을 아이들을 교육하는 형태이다.

- '''촌 조합'''(村組合): 마을 전체가 비용을 부담하여 훈장을 초빙하고 아이들을 교육하는 형태이다.

조선시대 서당은 일본 에도 시대의 데라코야寺子屋일본어와 유사하게 서민을 위한 민간 초등 교육 기관이었다는 점에서 비교되기도 한다.

2. 1. 훈장 자영 서당 (訓長自營書堂)

훈장이 자신의 생계나 교육적 취미로 세워 경영하는 서당이었다. 훈장자영서당(訓長自營書堂)이라고도 불렸다.[2]2. 2. 유지 독영 서당 (有志獨營書堂)

가세(家勢)가 넉넉한 사람이 자기 자녀나 조카를 교육시키기 위해 세운 서당이다. 이 경우 훈장의 급료는 서당을 설립한 유지가 단독으로 부담했다. 또 가난한 이웃 아동도 무료로 공부하게 하였다.[2]2. 3. 유지 조합 서당 (有志組合書堂)

유지 조합 서당은 마을 유지들이 공동으로 비용을 부담하여 훈장을 초빙하고 마을 아이들을 가르치는 서당이었다. 부유한 지역 주민들의 조직이 설립하였다.[2]2. 4. 촌 조합 서당 (村組合書堂)

촌 조합 서당은 마을 전체가 조합하여 훈장을 초빙하고 마을의 아이들을 교육하는 서당이었다.[1] 마을 전체가 비용을 부담하여 훈장을 초빙하였다.[2]3. 조직

서당의 조직은 훈장, 접장(接長), 학도 등으로 구성되었다.[12][13] 훈장은 서당의 책임 교사이며, 접장은 훈장을 도와 학생들을 가르치는 역할을 했다. 학도는 서당에서 공부하는 학생들을 말한다.

서당은 크게 훈장 스스로 운영하는 '''훈장자영''', 양반 등의 자산가가 비용을 부담하는 '''유지독영''', 마을 유지들이 공동으로 비용을 부담하는 '''유지조합''', 마을 전체가 비용을 부담하는 '''마을조합'''의 네 종류로 나뉜다.

3. 1. 훈장 (訓長)

서당의 훈장은 서당의 책임 교사였다. 훈장의 학식 기준은 일정하지 않았지만, 경서(經書)를 해석하거나 한자를 활용하는 능력이 요구되었다. 궁촌(窮村)의 훈장은 제술(製述)을 모르는 경우도 있었다.[12][13]훈장의 신분은 주로 문과에 급제했으나 삭탈관직 또는 유배를 당한 전직 관료나 과거 시험에서 초시 정도까지만 합격한 사람이 담당했다. 대개 학문이 일정 수준 이상 되었다는 것이 검증된 문반 출신 양반이 훈장을 맡았다.

서당은 훈장의 동기와 지역사회와의 관계에 따라 여러 종류로 나뉘었다.[2]

- 훈장자영서당(訓長自營書堂): 훈장이 취미로 또는 생계를 위해 설립한 서당.

- 유지독영서당(有志獨營書堂): 부유한 지역 주민이 훈장을 고용하여 설립한 서당.

- 유지조합서당(有志組合書堂): 부유한 지역 주민들의 조직이 설립한 서당.

- 촌조합서당(村組合書堂): 마을 전체가 함께 설립한 서당.

큰 서당의 경우 훈장 혼자서 많은 생도를 지도하기 어려웠기 때문에, 생도 중에서 연령이 높고 학력이 우수한 '접장(接長)'이 훈장을 돕기도 했다. 접장은 훈장에게 직접 지도를 받는 한편, 자기 아래에 있는 생도를 가르치기도 했다. 접장은 생도들과 가깝게 지냈기 때문에 서당의 풍기에 미치는 영향이 훈장보다 큰 경우도 많았다.[12][13]

훈장은 마을 사람들로부터 존경받았으며, 훈장을 기리는 비석이 마을에 남아 있는 경우도 있었다. 조선 후기에는 궁핍해진 선비가 서당 훈장을 하는 경우도 있었다.

3. 2. 접장 (接長)

접장(接長)은 단체 및 집단의 우두머리라는 뜻으로, 접주라고도 불렀다. 서당이 큰 경우 훈장 혼자서 많은 생도를 지도하기 곤란하므로 생도 가운데서 연령이 높고 학력이 우수한 자로 훈장을 돕게 했는데, 이를 '접장'이라 했다.[12] 접장은 직접 훈장에게 지도를 받는 한편 자기 아래에 있는 생도를 가르치기도 했다. 학행(學行)이 뛰어난 훈장 밑에 훌륭한 접장이 나타나는 것은 말할 나위도 없다. 접장은 직접 생도들과 친근히 접촉하게 되므로 서당의 풍기에 미치는 영향은 훈장보다 큰 경우가 많았다.[13]3. 3. 학도 (學徒)

서당의 조직은 훈장, 접장, 학도 등으로 구성되었다. 학도는 서당에서 공부하는 학생들을 말한다.[12][13] 서당에 따라 7세부터 16세의 아이들이 중심이었지만, 20세에서 25세 이상의 성인이 배우는 경우도 많았다. 학생의 학습 수준에 따라 일대일 방식으로 다른 내용의 수업을 진행했기 때문에, 서당 교육이 반드시 초등 교육에 한정된다고 할 수는 없다.4. 교육 내용

서당에서는 강독(講讀), 제술(製述), 습자(習字)를 가르쳤다.[1] 강독은 경전과 역사서를 읽고 이해하는 것이고, 제술은 시와 글을 짓는 것이며, 습자는 글씨를 쓰는 연습이었다.

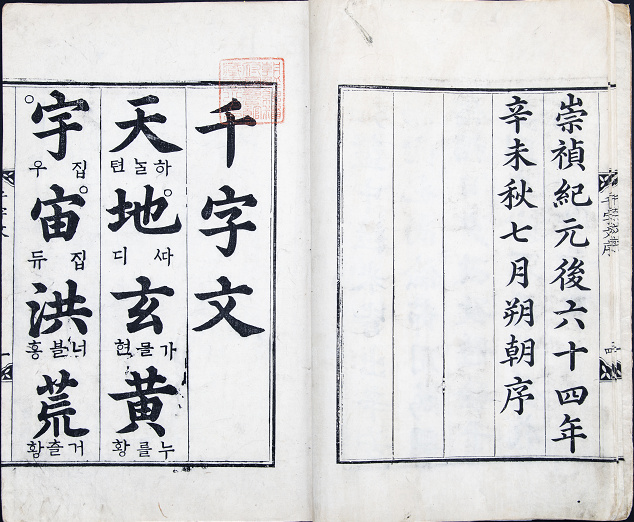

7세에서 16세 사이의 학생들이 주로 서당에서 공부했지만, 20대 학생들도 있었다.[1] 교육은 천자문으로 시작하여 삼경(三經)과 사서(四書)를 읽는 순서로 진행되었다. 학생들은 매일 정해진 구절을 100번 이상 읽고 외운 뒤 훈장에게 암송했다.[1]

주자학을 중요하게 가르쳤고, 『천자문』, 『동몽선습』, 『명심보감』 등을 교재로 사용했다. 책 한 권을 다 배우면 책례(冊禮)를 통해 선생님께 감사하고 친구들과 축하했다.[10]

4. 1. 강독 (講讀)

서당의 교육 내용은 강독(講讀), 제술, 습자의 세 가지였다. 강독 과목으로는 『천자문』, 『유합(類合)』, 『동몽선습(童蒙先習)』, 『통감(通鑑)』, 『격몽요결(擊蒙要訣)』, 『소학(小學)』, 『사서(四書)』, 『삼경(三經)』, 『사기(史記)』, 『당송문(唐宋文)』, 『당률(唐律)』 등을 읽는 것이 보통이었다. 서당에 따라서는 『춘추(春秋)』, 『예기(禮記)』, 『근사록(近思錄)』 등을 가르치기도 하였다.[1]4. 2. 제술 (製述)

서당의 교육 내용 중 하나인 제술은 시와 글을 짓는 것을 가르치는 것이었다. 일반적으로 오언절구(五言絶句), 칠언절구(七言絶句), 사율시, 고체시(古體詩), 십팔구시, 작문 등을 가르쳤다. 그러나 서당과 훈장의 품위에 따라 다양한 문제를 연습시키기도 했다. 벽촌의 작은 서당에서는 제술 교육이 전혀 없는 곳도 많았다.[1]4. 3. 습자 (習字)

습자로는 해서(楷書)를 많이 연습시켜 어느 정도 익숙해지면 행서(行書)·초서(草書)의 문체를 익히게 하였다.[6]5. 교수 방법

서당에서는 학생들의 개별적인 학습 능력에 맞춰 다양한 교수 방법을 활용했다. 천자문과 동몽선습 등을 교재로 하여 한 글자씩 가르치고, 소리 내어 읽는 법(음독)과 구두를 익히도록 했다. 또한, 글의 뜻을 이해하고 스스로 풀이할 수 있도록 지도했다.[1]

강독은 개인별 실력에 맞춰 진행되었으며, 매일 숙독과 암송을 통해 학습 내용을 점검했다. 특히 8월 추석 이후에는 밤늦게까지 공부하는 것을 장려했다.[2]

계절에 따라 학습 내용도 달리했는데, 여름에는 시와 율, 봄과 가을에는 사기와 고문, 겨울에는 경서를 가르쳤다. 또한, 놀이를 통해 옛사람의 시나 8도의 지명을 익히도록 하는 등 흥미로운 학습 방법을 활용했다.[3]

5. 1. 개별 학습

교수방법은 『천자문』, 『동몽선습』 등을 교재로 하여 한 자 한 자씩 가르쳤다. 다음으로는 단자(單子)를 붙여 소리 내어 읽는 법(음독)을 가르치고, 그 다음에는 구두(句讀)의 문리(文理)를 가르쳤다. 또 그 다음에는 1장(一章)의 대의(大義)를 가르쳐서 마지막에는 학습자가 스스로 풀이하여 읽도록 하였다. 강독(講讀)은 개인의 실력 정도에 맞게 범위를 정하여 놓고 종일 숙독(熟讀)하게 하였으며, 그 읽은 횟수(讀數)를 세었다. 숙독한 내용은 다음 날 암송하게 하여 통과한 후에 다음 내용을 배우게 하였으며, 만일 암송하지 못하면 암송할 수 있을 때까지 다시 숙독하게 하였다. 그러므로 개인의 지능에 따라 진도가 달랐다.8월 추석 이후에는 밤글(夜讀)을 장려하였으며, 흔히 밤 12시가 넘도록 계속 숙독하게 했다. 또한 학과와 계절을 조화시켜 학습시켰다. 여름에는 머리를 쓰지 않아도 되며 흥취를 돋우는 시(詩)와 율(律)을 읽고 짓는 것을 일과(日課)로 삼게 했다. 봄·가을에는 사기·고문(古文)을 읽히고, 겨울에는 경서(經書)를 읽게 하였다. 봄·가을에는 야독을 중단하고 그 대신 4율을 짓게 하였으며, 낮에는 독서 대신 글씨 연습을 시켰다. 또한 놀이를 이용하여 지식을 얻게 하였다. 옛 사람(古人)의 시를 기억시키는 '초·중·종놀이', 8도(八道)의 군 이름을 기억시키는 '고을 모둠놀이' 등을 이용하였다.

5. 2. 암기 및 반복 학습

교수방법은 『천자문』, 『동몽선습』 등을 교재로 한 글자씩 가르치는 것이었다. 그다음에는 단자(單子)를 붙여 소리 내어 읽는 것을 가르치고, 이어서 구두(句讀)의 문리(文理)를 가르쳤다. 그런 다음에는 1장(一章)의 대의(大義)를 가르쳐서, 마지막에는 학습자 스스로 풀이하여 읽도록 하였다. 강독(講讀)은 개인의 실력 정도에 맞게 범위를 정하여 놓고 종일 숙독(熟讀)시켰으며, 그 읽은 횟수(讀數)를 세웠다. 숙독한 것은 다음날 암송시켜서 통과한 후에 다음 것을 배우게 했으며, 만일 암송을 못하면 암송할 수 있을 때까지 다시 숙독시켰다. 그러므로 개인의 지능에 따라 진도가 달랐다. 또 8월 추석 이후에는 밤글(夜讀)을 장려하였으며, 흔히 밤 12시가 넘도록 계속 숙독하게 했다.[1] 또한 학과와 계절을 조화시켜 학습시켰다. 여름에는 머리를 쓰지 않아도 되며 흥취(興趣)를 돋우는 시(詩)와 율(律)을 읽고 짓는 것을 일과(日課)로 삼게 했다. 봄·가을에는 사기(史記)·고문(古文)을 읽히고, 겨울에는 경서(經書)를 읽게 하였다. 봄·가을에는 야독을 중단하고 그 대신 4율을 짓게 하였으며, 낮에는 독서 대신 습자(習字)를 연습시켰다. 또한 놀이를 이용하여 지식을 얻게 하였다. 옛 사람(古人)의 시를 기억시키는 '초·중·종놀이', 8도(八道)의 군 이름을 기억시키는 '고을 모둠놀이' 등을 이용하였다.교육 과정은 일반적으로 천자문으로 시작하여 삼경과 사서오경의 독립적인 읽기로 진행하였다. 교육 방법은 매일 지정된 구절을 읽고 암기하는 암기 학습을 강조했는데, 학생들은 구절을 100번 이상 읽은 후 훈장에게 암송하였다.

5. 3. 계절별 학습

교수 방법은 『천자문』, 『동몽선습』 등을 교재로 한 글자씩 가르치는 것이었다. 그 다음에는 단자(單子)를 붙여 소리 내어 읽는 것을 가르치고, 구두(句讀)의 문리(文理)를 가르쳤다. 또 그 다음에 1장(一章)의 대의(大義)를 가르쳐서 마지막에는 학습자 스스로 풀이하여 읽도록 하였다. 강독(講讀)은 개인의 실력 정도에 맞게 범위를 정하여 종일 숙독(熟讀)시켰으며, 그 읽은 횟수(讀數)를 세웠다. 숙독한 것은 다음 날 암송시켜 통과한 후에 다음 것을 배우게 했으며, 만일 암송을 못하면 암송할 수 있을 때까지 다시 숙독시켰다.[5]8월 추석 이후에는 밤글(夜讀)을 장려하였으며, 흔히 밤 12시가 넘도록 숙독하게 했다. 또한 학과와 계절을 조화시켜 학습시켰다. 여름에는 머리를 쓰지 않아도 되며 흥취(興趣)를 돋우는 시(詩)와 율(律)을 읽고 짓는 것을 일과(日課)로 삼게 했다. 봄·가을에는 사기·고문(古文)을 읽히고, 겨울에는 경서(經書)를 읽게 하였다. 봄·가을에는 야독을 중단하고 그 대신 4율을 짓게 하였으며, 낮에는 독서 대신 습자(習字)를 연습시켰다. 또한 놀이를 이용하여 지식을 얻게 하였다. 옛 사람(古人)의 시를 기억시키는 '초·중·종놀이', 8도의 군 이름을 기억시키는 '고을 모둠놀이' 등을 이용하였다.[5]

5. 4. 놀이를 통한 학습

교수방법은 『천자문』, 『동몽선습』 등을 교재로 한 자 한 자씩 가르쳤다. 단자를 붙여 음독을 가르치고, 구두의 문리를 가르친 후, 1장의 대의를 가르쳐 학습자 스스로 풀이하여 읽도록 하였다. 강독은 개인별 실력에 맞춰 범위를 정해 종일 숙독시켰으며, 독수를 세웠다. 이튿날 암송시켜 통과하면 다음 것을 배우게 했고, 못하면 다시 숙독시켰다. 개인의 지능에 따라 진도가 달랐다. 8월 추석 이후에는 밤글(夜讀)을 장려, 흔히 열두 시가 넘도록 숙독하게 했다. 학과와 계절을 조화시켜 여름에는 시와 율을 읽고 짓게 했다. 봄·가을에는 사기·고문을, 겨울에는 경서를 읽게 하였다. 봄·가을에는 야독을 중단하고 4율을 짓게 하였으며, 낮에는 독서 대신 습자를 연습시켰다. 또한 놀이를 통해 지식을 얻게 하였다. 고인의 시를 기억시키는 '초·중·종놀이', 8도의 군 이름을 기억시키는 '고을 모둠놀이' 등을 이용하였다.[7]6. 평가 방식

서당에서는 정해진 학습 과정이 끝나면 평가를 했는데, 능통한 정도에 따라 5단계 또는 4단계로 평가했다.[14] 책 한 권을 다 끝마치면 괘책례를, 이외에도 백일장이나 장원례와 같은 행사를 통해 학습을 장려하였다.

6. 1. 5단계/4단계 평가

서당에서는 정해진 학습 과정이 끝나면 평가를 하였는데, 능통한 정도에 따라 순(純), 통(通), 약(略), 조(粗), 불(不)[14]의 5단계 평가나 순을 뺀 4단계 평가를 하였다.6. 2. 괘책례 (掛冊禮)

서당에서는 정해진 학습 과정이 끝나면 평가를 했다. 능통한 정도에 따라 순(純), 통(通), 약(略), 조(粗), 불(不)[14]의 5단계로 평가하거나 순을 뺀 4단계로 평가했다. 또 책 한 권을 다 끝마치게 되면 책의 일부분을 암송하거나 배운 내용을 묻고 답하면서 괘책례를 했다. 괘책례는 약간의 음식을 마련하여 나누어 먹으며 축하하는 행사였다.6. 3. 백일장 및 장원례

서당에서는 정해진 학습 과정이 끝나면 평가를 했다. 이외에도 백일장이나 장원례와 같은 행사를 통해 평가와 동시에 학습을 장려하였다.[14]7. 역사

서당은 비록 사설(私設)이었으나 지방 문화 창달과 국민 교육에 큰 영향을 주었다. 고려 시대에 널리 퍼져 있던 서당은 조선 시대에 크게 번성하여 조선 시대 가장 흔한 교육 기관이었다. 조선 시대 말기에 약 16,000개의 서당이 존재했던 것으로 추정된다.[3]

서당의 기원은 고려 시대로 거슬러 올라갈 수 있지만, 전국적으로 설치되기 시작한 것은 고려 말기부터 조선 초기이다. 조선 초기 장려책으로 효종 10년(1659년)에 성균관 제주(대학교장)인 송준길에 의해 서당을 각 마을에 고르게 설치하고, 성적이 우수한 자에게는 관직을 부여하는 등의 명령이 내려졌다. 그러나 관존민비 사상으로 인해 서민 교육은 경시되었고, 조선 후기에 서당은 쇠퇴하였다.

일제강점기에는 조선총독부에 의해 1918년에 서당 규칙이 제정되어 감독을 받게 되었으나, 계속 존속하면서 일본식 초등 교육과 대립하였다. 1918년 당시 서당 수는 약 2만 5000개, 학생 수는 약 25만 9000명이었다.[11]

광복 이후에는 한문 교양 강좌, 기술학교, 학습 교습소 등으로 운영된 서당을 제외하고는 모두 사라졌고, 근대 학교 제도로 일원화되었다. 오늘날에도 서당은 사립 교육기관으로 운영되고 있으며, 초급부터 중급, 고급까지 한문 교육을 목적으로 한다.[8]

7. 1. 조선 초기

조선 효종 10년(1659년), 성균관 제주(祭酒)였던 송준길은 서당 교육의 중요성을 강조하며 다음과 같은 규정을 제정했다.[1]

이러한 노력에도 불구하고, 관존민비(官尊民卑) 사상으로 인해 서민 교육은 경시되었고, 장려책은 큰 성과를 거두지 못했다. 결국 조선 후기에 서당은 쇠퇴하게 되었다.

7. 2. 조선 후기 ~ 일제강점기

조선 후기 서당 교육은 관존민비 사상으로 인해 서민 교육이 경시되어 별다른 성과를 거두지 못하고 쇠퇴하였다. 그러나 서당은 지방 문화 창달과 국민 교육에 큰 영향을 주었다. 1659년(효종 10년) 성균관 제주였던 송준길은 서당 교육의 중요성을 강조하며 훈장을 각 고을에 고르게 배치하고, 수령이 이들을 돌보며 학도들을 시험하도록 하는 규정을 제정하였다. 또한, 실적이 우수한 훈장에게는 세금 면제, 학도에게는 상을 주고, 뛰어난 자는 동몽교관 등의 관직을 주어 권장하도록 하였다.서당은 7세에서 16세 사이의 남학생들에게 중국 고전의 기초 교육을 제공하였지만, 20대까지 수업을 받는 학생들도 있었다.[1] 규제가 없었기 때문에 누구나 자유롭게 서당을 개설하고 폐쇄할 수 있었다.[2][3] 조선 시대 말기에는 약 16,000개의 서당이 존재했던 것으로 추정된다.[3]

서당의 선생은 훈장(訓長)이라고 불렸으며, 서당은 훈장의 설립 동기와 지역사회와의 관계에 따라 다음과 같이 분류되었다.[2]

교육 과정은 일반적으로 천자문(千字文)으로 시작하여 삼경(三經)과 사서오경(四書五經)을 읽는 순서로 진행되었다. 교육 방법은 암기 학습을 강조하였는데, 학생들은 매일 지정된 구절을 100번 이상 읽은 후 훈장에게 암송해야 했다.

서당은 조선 초기에는 순수한 사립 교육기관이었지만, 점차 마을 공동체 기관으로 발전하였다. 19세기에는 향약과 같은 마을 규약이나 계(契)와 같은 사회 제도가 서당을 중심으로 운영되기도 하였다.[4]

20세기에 들어 많은 서당이 개량 서당으로 현대화되었고, 일제강점기에는 국립 초등학교로 인가받았다.[5] 1883년부터 1908년까지 약 5,000개의 사립학교가 설립될 정도로 사립 교육이 확장되었으나,[6] 1918년부터 조선총독부의 사립 교육에 대한 규제가 강화되면서 서당의 수는 급격히 감소하였다. 살아남은 서당들은 간이학교와 같은 저급 기술학교가 되었다.[7]

1918년 2월 21일, 조선총독부는 서당 규칙을 제정하여 서당을 감독 하에 두었다. 당시 서당 수는 약 2만 5000개, 학생 수는 약 25만 9000명이었다.[11]

7. 3. 현대

20세기에 들어 많은 서당은 개량 서당으로 현대화되었고, 결국 일제강점기에는 국립 초등학교로 인가받았다.[5] 이는 이 시기 사립 교육의 급격한 확장의 일환이었는데, 1883년부터 1908년까지 한국에는 약 5,000개의 사립학교가 설립되었다.[6] 1918년부터 사립 교육에 대한 규제가 훨씬 더 엄격하고 억압적으로 변하면서 서당의 수는 급격히 감소하였다. 살아남은 많은 서당들은 간이학교와 같은 저급 기술학교가 되었다.[7]1883년부터 일제강점기 직전인 1908년까지 약 5000개의 서당이 설립되었다. 초기에는 초등 교육 기관(보통학교)의 수가 충분하지 않았기 때문에 증가를 보였으나, 초등 교육 기관의 보급과 함께 감소해갔다. 일제강점기 시작 시점에는 약 20000개의 서당이 존재했지만, 일제강점기에도 계속 존속하면서 일본식 초등 교육과 대립하였다. 1918년 이후 조선총독부가 의무 교육 제도를 강화하고, 서당과 같은 형태의 교육기관이 자연스럽게 사라지고 근대 학교 제도로 전환되기를 기대했지만, 일제강점기 말기에도 약 3000개의 서당이 존재했다. 1918년 2월 21일, 조선총독부는 서당 규칙을 제정(府令)하여 서당을 감독하에 두었다(당시 서당 수 약 2만 5000, 학생 수 약 25만 9000).[11]

독립 후에는 한문 교양 강좌, 기술학교, 학습 교습소 등으로 운영된 서당을 제외하고는 모두 사라졌고, 근대 학교 제도로 일원화되었다. 오늘날에도 서당은 사립 교육기관으로 운영되고 있으며, 초급부터 중급, 고급까지 한문 교육을 목적으로 한다.[8]

8. 사회문화적 의의

서당은 사설(私設) 교육기관이었지만, 지방 문화 창달과 국민 교육에 큰 영향을 주었다. 효종 10년(1659)에 성균관 제주(祭酒)였던 송준길은 서당 교육의 중요성과 의의를 강조하며 다음과 같은 규정을 제안했다. 훈장은 각 고을에 고르게 배치하고, 대학장의(大學掌儀)의 예에 따르도록 했다. 또한 수령(守令)은 때때로 서당을 방문하여 학도들을 시험하고, 감사(監司)와 도사(都寺)·교양관도 수시로 강을 받고 제술을 시켜 보도록 했다. 실적이 좋은 훈장에게는 세금 면제, 학도에게는 상을 주고, 뛰어난 자는 계문하여 동몽교관(童蒙敎官)이나 다른 관직을 주어 서당 교육을 장려하고자 했다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고, 관존민비(官尊民卑) 사상으로 인해 서민 교육이 경시되면서 큰 성과를 거두지 못하고 조선 후기에 쇠퇴하고 말았다.[1]

8. 1. 서민 교육의 중심지

서당은 사설 교육기관이었지만, 지방 문화 발전과 국민 교육에 큰 영향을 미쳤다. 효종 10년(1659)에는 성균관 제주였던 송준길이 서당 교육의 중요성을 강조하며 훈장 임명, 수령의 감독, 학도 시험, 우수자 포상 등의 규정을 제안했다. 이를 통해 서당 교육을 장려하려 했으나, 관존민비 사상으로 인해 서민 교육이 경시되어 큰 성과를 거두지 못하고 조선 후기에 쇠퇴했다.[1]서당은 7세에서 16세 사이의 남학생들에게 중국 고전 기초 교육을 제공했지만, 20대 학생들도 흔히 있었다.[1] 별다른 규제가 없어 누구나 자유롭게 서당을 개설하고 폐쇄할 수 있었다.[2][3] 고려 시대부터 널리 퍼져 있던 서당은 조선 시대에 크게 번성하여 가장 흔한 교육 기관이 되었으며, 조선 말기에는 약 16,000개의 서당이 존재했던 것으로 추정된다.[3]

서당의 선생은 훈장(訓長)이라고 불렸으며, 서당은 훈장의 설립 동기와 지역사회와의 관계에 따라 다음과 같이 분류되었다.[2]

교육 과정은 일반적으로 천자문으로 시작하여 삼경과 사서오경을 읽는 순서로 진행되었다. 매일 지정된 구절을 암기하는 방식이었으며, 학생들은 구절을 100번 이상 읽은 후 훈장에게 암송해야 했다.

조선 시대부터 일제강점기까지 서당은 각 마을에 설치되어 있었다. 서원이 주로 양반 중심의 상류 계급 교육을 담당한 반면, 서당은 향리를 중심으로 하는 서민 계급의 초등 교육을 담당했다.[9]

서당의 교육 내용은 경학·한학이 중심이었다는 점에서 일본 에도 시대의 향학과 비슷하지만, 서민을 위한 민간 초등 교육 기관이었다는 점에서 일본의 寺子屋에 비교된다. 조선 후기에는 서원이 쇠퇴하여 1871년에 모두 폐지되었기 때문에, 모든 계층의 사람들이 서당에서 초등 교육을 받게 되었다.

훈장은 마을 사람들로부터 존경받았으며, 훈장을 기리는 비석이 마을에 남아 있는 경우도 있다. 규모가 큰 서당에서는 잘하는 학생이 다른 학생들을 가르치기도 했고, 학생이 선생보다 영향력이 큰 경우도 있었다. 지방 서당은 규모가 작고, 선생이 시문을 모르는 경우도 있었다. 특히 조선 후기에는 궁핍해진 선비가 서당을 운영하는 경우도 있었다.

서당에서는 한학 소독과 서예가 이루어졌고, 유교 중에서도 주자학을 주로 배웠다. 교과서로는 『천자문』, 『동몽선습』, 『명심보감』 등이 사용되었다. 한 권의 책을 모두 배우면 책례(冊禮)를 행했다.

서당에서 사서오경까지 배우고 향교나 사학 입학을 준비하여, 최종적으로는 성균관이나 과거 급제를 목표로 했다.[10]

서당은 원래 양반 자택의 서재에서 가정교사를 두어 자녀들을 교육시킨 것이다. 조선 시대에는 화폐 경제가 발달하지 않아 훈장의 생활을 부모가 돌보거나 곡물 등으로 대신 지불하는 경우가 많았다. 학생은 7세부터 16세가 중심이었지만, 20세 이상의 성인이 배우는 경우도 많았고, 학생의 학습 수준에 따라 일대일 방식으로 수업을 진행했기 때문에 초등 교육에만 한정되지는 않았다.

8. 2. 지역 문화의 중심지

서당은 사설 교육기관이었지만, 지방 문화 발전과 국민 교육에 큰 영향을 미쳤다. 효종 10년(1659)에는 성균관 제주였던 송준길이 서당 교육의 중요성을 강조하며 훈장 배치, 수령의 감독, 학도 시험, 우수자 포상 등의 규정을 제안했다. 이를 통해 서당 교육을 장려하려 했으나, 관존민비 사상으로 인해 서민 교육이 경시되어 큰 성과를 거두지 못하고 조선 후기에 쇠퇴했다.[1]서당은 7세에서 16세 사이의 남학생들이 중국 고전의 기초를 배우는 곳이었지만, 20대 학생들도 흔히 있었다.[1] 서당은 별다른 규제가 없어[2][3] 누구나 자유롭게 설립하고 폐쇄할 수 있었다. 고려 시대에 널리 퍼졌던 서당은 조선 시대에 크게 번성하여 가장 흔한 교육 기관이 되었으며, 조선 시대 말기에는 약 16,000개의 서당이 있었던 것으로 추정된다.[3]

서당의 선생은 훈장(訓長)이라고 불렸으며, 서당은 훈장의 동기와 지역사회와의 관계에 따라 다음과 같이 분류되었다.[2]

교육 과정은 일반적으로 천자문(千字文)으로 시작하여 삼경(三經)과 사서오경(四書五經)을 읽는 순서로 진행되었다. 교육 방법은 암기 학습을 강조했는데, 학생들은 매일 지정된 구절을 100번 이상 읽고 훈장에게 암송해야 했다.

조선 시대부터 일제강점기까지 각 마을에 설치되었던 서당은 주로 향리를 중심으로 하는 서민 계급의 초등 교육을 담당했다.[9] 서원이 주로 양반 중심의 상류 계급 교육을 담당했던 것과 대비된다.

서당의 교육 내용은 경학·한학이 중심이었다는 점에서 일본 에도 시대의 향학과 비슷하지만, 서민을 위한 민간 초등 교육 기관이었다는 점에서는 일본의 寺子屋와 비교된다. 조선 후기에는 서원이 쇠퇴하여 1871년에 모두 폐지되면서, 모든 계층의 사람들이 서당에서 초등 교육을 받게 되었다.

서당은 크게 훈장자영, 유지독영, 유지조합, 마을조합의 4가지 종류로 나뉜다. 훈장자영은 선생이 스스로 운영하여 인근 아이들을 교육하는 형태, 유지독영은 양반 등의 자산가가 단독으로 비용을 부담하여 선생을 초빙하고 주로 자신의 자녀나 친척을 교육하는 형태, 유지조합은 마을 유지들이 공동으로 비용을 부담하여 선생을 초빙하는 형태, 마을조합은 마을 전체가 비용을 부담하여 선생을 초빙하는 형태이다.

훈장은 마을 사람들로부터 존경받았으며, 훈장을 기리는 비석이 마을에 남아 있는 경우도 있다. 규모가 큰 서당에서는 잘하는 학생이 아래 학생을 가르치기도 했고, 학생이 선생보다 영향력이 큰 경우도 있었다. 지방 마을의 서당은 규모가 작고, 선생이 시문을 모르는 경우도 있었다. 특히 조선 후기에는 궁핍해진 선비 붕괴(조선 시대의 학력난민)가 운영하는 서당도 있었다.

서당에서는 한학의 소독과 서예가 이루어졌고, 유교 중에서도 주자학을 주로 가르쳤다. 교과서로는 『천자문』, 『동몽선습』, 『명심보감』 등이 사용되었다. 한 권의 책을 모두 배우면 책례(冊禮)를 행했다.

서당에서 사서오경까지 배우고, 향교와 사학의 입학을 준비하여, 최종적으로는 성균관이나 과거 급제를 목표로 했다.[10]

서당은 원래 양반 자택의 서재였으며, 가정교사를 두어 일족의 자제를 교육시켰다. 조선 시대에는 화폐 경제가 발달하지 않아 훈장의 생활을 부모가 돌보거나 곡물 등으로 현물 지불하는 경우가 많았다. 서당의 학생은 7세부터 16세 아이들이 중심이었지만, 20세부터 25세 이상의 성인이 배우는 경우도 많았고, 학생의 학습 수준에 따라 일대일 방식으로 다른 내용의 수업을 진행했기 때문에 초등 교육에만 한정되지는 않았다.

8. 3. 민족 정체성 유지 (일제강점기)

19세기 말, 조선에서는 개화기를 맞아 근대 교육에 대한 요구가 높아졌다. 이에 따라 많은 서당이 개량 서당으로 현대화되었고, 일부는 일제강점기에 국립 초등학교로 인가받기도 했다.[5] 1883년부터 1908년까지 약 5,000개의 사립학교가 설립되는 등 사립 교육이 급격히 확장되었으나,[6] 1918년부터 조선총독부의 규제가 강화되면서 서당의 수는 급격히 감소하였다. 살아남은 서당들은 간이학교와 같은 저급 기술학교로 전환되었다.[7]일제강점기 초기, 약 20,000개의 서당이 존속하며 일본식 초등 교육에 대항하였다. 그러나 조선총독부는 1918년 서당 규칙을 제정하여 서당을 통제하려 했고, 의무 교육 제도를 강화하여 서당을 근대 학교 제도로 흡수하려 했다. 그럼에도 불구하고 일제강점기 말까지 약 3,000개의 서당이 명맥을 유지했다.[11]

참조

[1]

논문

[2]

논문

[3]

웹사이트

Seodang

http://www.nfm.go.kr[...]

National Folk Museum

2006-04-12

[4]

논문

[5]

논문

[6]

논문

[7]

백과사전

개량서당

http://100.nate.com/[...]

2018-04-11

[8]

웹사이트

서당(書堂) Seodang

https://encykorea.ak[...]

2024-01-24

[9]

논문

韓・日近世庶民教育機関の比較研究 : 書堂と寺子屋・郷学を中心に

[10]

서적

韓国近代大学の成立と展開

名古屋大学出版会

[11]

간행물

施政三十年史

統計局

[12]

웹인용

서당의 보급과 확산

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2020-06-03

[13]

논문

조선후기 서당의 사회적 성격

한국역사연구회

[13]

논문

조선후기 향촌사회의 변동과 서당: 서당의 기능확대를 중심으로

계명대학교

[13]

논문

조선후기 서당교육의 양면성

서울대학교 교육사학회

[14]

기타

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com