수도복

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

수도복은 종교 의식에서 특정 종교의 성직자, 수도자 등이 착용하는 의복을 의미한다. 불교, 기독교, 이슬람교, 힌두교, 자이나교, 신토 등 다양한 종교에서 각기 다른 형태와 의미를 지닌다. 불교의 가사는 수행자의 상징이며, 기독교에서는 성직자와 수도자의 신분을 나타낸다. 이슬람교는 종교, 종파, 문화에 따라 다양한 형태의 종교 의복을 가지며, 힌두교, 자이나교, 신토에서도 종교적 신념과 의식을 표현하는 중요한 요소로 여겨진다.

더 읽어볼만한 페이지

- 동방 기독교 전례복 - 주교 지팡이

주교 지팡이는 주교, 아빠스 또는 사도의 통치권을 상징하며, 서방 기독교에서는 목자의 지팡이 형태로 하느님의 양 떼의 목자 역할을, 동방 기독교에서는 서방 교회와 유사한 형태 또는 비잔티움 제국 황제의 홀과 비슷한 형태를 띠고, 주교 서품 시 수여되며 교회 문장학에서 목회적 권위를 나타낸다. - 동방 기독교 전례복 - 주교관

주교관은 기독교 고위 성직자들이 착용하는 머리쓰개로, 동방 교회와 서방 교회에서 형태와 의미가 다르며, 고대 갑옷 미트라와 유대교 대제사장 머리 장식에서 유래했다. - 종교복 - 로브

로브는 긴 형태의 겉옷 또는 가운을 지칭하는 단어로, 공식적인 의복부터 일상복까지 다양한 형태와 용도로 사용되며 프랑스 여성 패션의 중요한 요소이다. - 종교복 - 전례복

전례복은 기독교 성직자들이 예배나 전례 의식 때 입는 특별한 의복으로, 초기에는 일반 의복과 차이가 없었으나 점차 형태와 상징을 갖추게 되었고, 종교 개혁 후 교파별로 변화하여 현재 다양한 교파에서 각기 다른 형태와 의미를 지닌 전례복을 사용하며, 종류, 착용 규정, 전례색 등은 교파와 전통에 따라 다르다. - 수도주의 - 수도승

수도승은 그리스도교에서 하느님께 봉헌된 삶을 살며 수도 규칙을 따라 공동체 생활을 하는 남성으로, 청빈, 정결, 순명의 서원을 통해 헌신하며 기도와 노동, 복음적 권고로 신앙을 실천하고 수도회와 교회, 사회를 위해 봉사한다. - 수도주의 - 카톨리콘

2. 불교

불교의 가사(袈裟)는 수행자의 상징적인 의복으로, 깨달음을 향한 구도 정신을 나타낸다.

'''가사'''(काषाय|kāṣāyasa; 팔리어: kasāva; 티베트어: 초구)는 갈색이나 사프란 염료의 이름을 딴 불교 승려와 니의 옷이다. 산스크리트어와 팔리어에서 가사는 색깔에 관계없이 ''치바라''(cīvara)라고도 불린다.[1]

인도에서는 가사의 종류가 승려들의 소속 종파를 구분하는 데 사용되었으며, 붉은색, 황토색, 파란색, 검은색 등 다양한 색깔이 있었다. 148년에서 170년 사이 파르티아의 승려 안시고가 중국에 와서 5대 인도 불교 종파의 가사 색깔을 설명한 「대비구삼천위의(大比丘三千威儀)」를 번역했다.[2] 「사리불질문(Śariputraparipṛcchā)」에도 유사한 내용이 나오지만, 설일체유부와 법승부의 가사 색깔은 반대로 기록되어 있다.[3]

티베트 불교에서는 근본설일체유부 비나야를 따르는 곳에서 붉은 가사를 근본설일체유부의 특징으로 여긴다. 두좀 린포체에 따르면, 대중부 승려들의 가사는 7개 이상 23개 이하의 조각으로 꿰매어져야 했으며, 팔정길상 중 무한결절과 소라껍데기가 수놓아졌다.

중국 불교에서 가사는 袈裟(가사, gāsā)라고 불린다. 초기에는 붉은색이 가장 흔했지만, 후에 가사 색깔은 승려들을 구분하는 수단이 되었다. 그러나 중국 불교 승려의 가사 색깔은 종파가 아닌 지역에 따라 달랐다.[1]

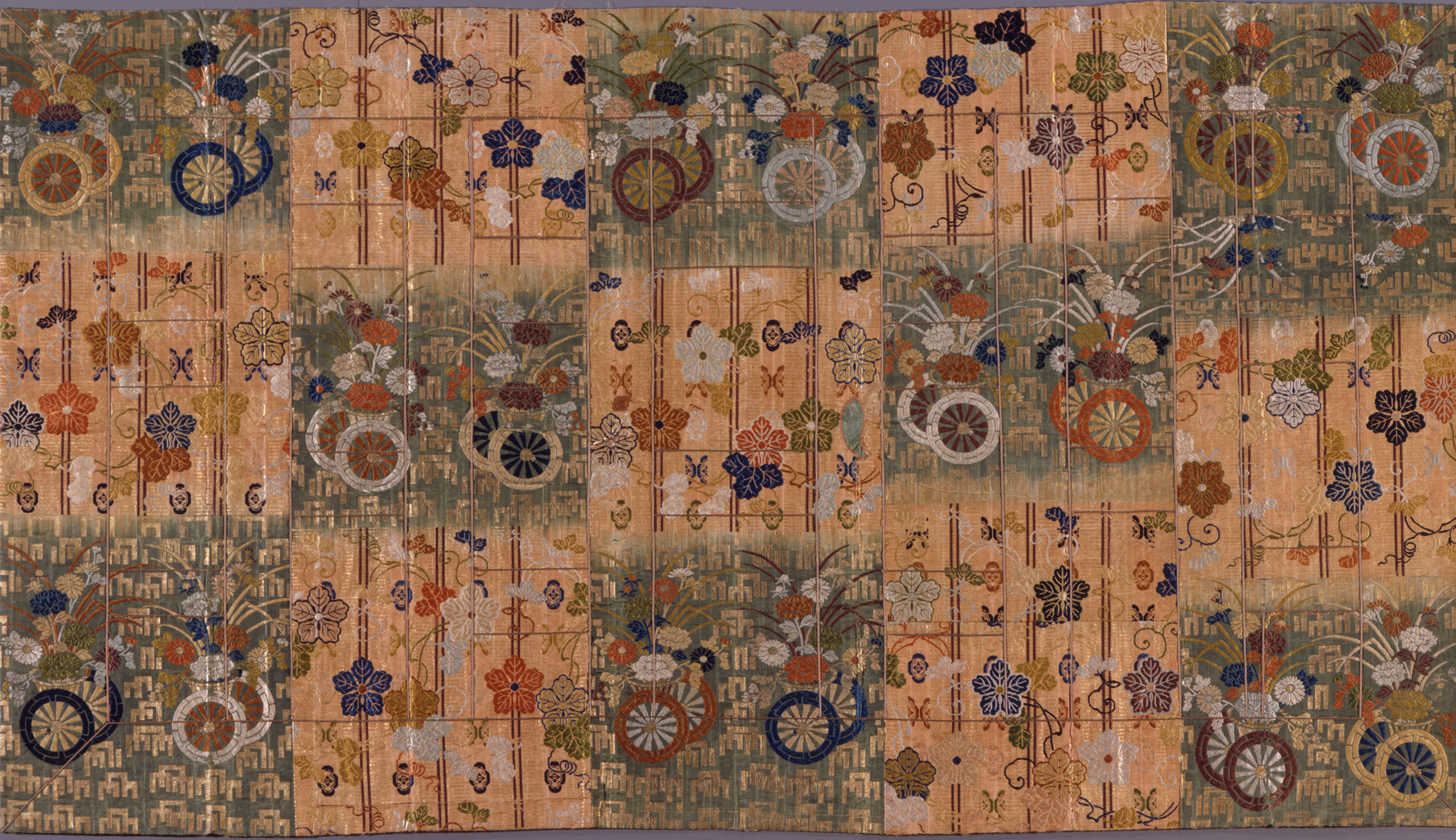

일본 불교에서 가사는 袈裟|kesa일본어로 알려져 있다. 에도 시대와 메이지 시대에는 노극에 사용된 기모노 조각으로 가사를 만들기도 했다.[1]

2. 1. 가사의 기원과 구조

'''가사'''(काषाय|kāṣāyasa; 팔리어: kasāva)는 불교 승려와 비구니가 입는 옷으로, 갈색이나 사프란 염료의 이름에서 유래했다. 산스크리트어와 팔리어에서 가사는 색깔에 관계없이 ''치바라''(cīvara)라고도 불린다.불교에서 가사는 인도에서 붓다의 신자들이 입던 옷에서 유래했다고 전해진다. 아시아 논밭을 연상시키는 무늬가 특징적이다. 원래 가사는 버려진 천 조각을 모아 꿰매어 만들었으며, 세 개의 직사각형 천 조각을 특정 방식으로 몸에 맞춰 입었다. 이 세 개의 주요 천 조각은 안타르바사, 우타라상가, 삼가티(saṃghātisa)로, "삼의(triple robe)" 또는 트리치바라(tricīvara)라고 불린다. 트리치바라는 상좌부 불교 율장(Vin 1:94 289)에 더 자세히 설명되어 있다.

가사 외에도 허리 천인 쿠샬라카(kushalaka)와 버클 벨트인 사마칵시카(samakaksika)를 함께 착용하기도 했다.[1]

2. 1. 1. 우타라상가(uttarāsaṅga)

우타라상가는 상체를 덮는 옷으로, 속옷인 안타르바사 위에 착용한다. 붓다를 묘사할 때 우타라상가는 흔히 외의인 삼가티로 덮여 있기 때문에 최상의 의복으로 나타나는 경우는 드물다.2. 1. 2. 삼가티(saṃghāti)

삼가티(saṃghātisa)는 여러 상황에서 착용하는 외투와 같은 가사이다. 웃옷(우타라상가)과 속옷(안타르바사) 위에 착용한다. 붓다를 묘사할 때 삼가티는 가장 눈에 띄는 의복으로 표현되며, 속옷이나 웃옷이 아래쪽으로 드러나기도 한다. 형태는 그리스의 히마티온(himation)과 매우 유사하며, 간다라의 그리스-불교 미술에서는 그 형태와 주름이 그리스식으로 표현되었다.2. 1. 3. 기타 구성 요소

가사와 함께 착용되었을 수 있는 다른 의류는 다음과 같다.[1]- 허리 천, 쿠샬라카(kushalaka)

- 버클 벨트, 사마칵시카(samakaksika)

2. 2. 인도 불교의 가사

인도에서는 카샤야 가사의 변형이 다른 유형의 승려들을 구분하는 데 사용되었다. 이는 그들이 속한 서로 다른 종파를 나타냈으며, 그들의 가사는 붉은색과 황토색에서 파란색과 검은색에 이르기까지 다양했다.[1]148년에서 170년 사이에 파르티아의 승려 안시고가 중국에 와서 5대 인도 불교 종파에서 사용하는 승려 가사의 색깔을 설명하는 저술인 「대비구삼천위의(大比丘三千威儀, Dà Bǐqiū Sānqiān Wēiyí)」를 번역했다.[2] 나중에 번역된 또 다른 경전인 「사리불질문(Śariputraparipṛcchā)」에는 이 정보를 뒷받침하는 매우 유사한 구절이 포함되어 있지만, 설일체유부와 법승부 종파의 색깔이 반대로 되어 있다.[3]

티베트 불교의 전통에서는, 근본설일체유부 비나야를 따르는 곳에서 붉은 가사가 근본설일체유부의 특징으로 여겨진다. 티베트 불교 전통의 두좀 린포체에 따르면, 구족계를 받은 대중부 승려들의 가사는 7개 이상 23개 이하의 조각으로 꿰매어져야 했다. 가사에 수놓아진 상징은 팔정길상 중 두 가지인 무한결절과 소라껍데기였다.

2. 3. 중국 불교의 가사

중국 불교에서 가사(Kāṣāya)는 袈裟(가사, gāsā)라고 불린다. 초기 중국 불교 시대에는 붉은색이 가장 흔했다. 후에 가사의 색깔은 인도에서처럼 승려들을 구분하는 수단이 되었다. 그러나 중국 불교 승려의 가사 색깔은 특정 종파가 아닌 지리적 지역에 따라 달랐다.[1] 중국 불교가 성숙기에 이르자, 법구종(Dharmaguptaka) 계율 전승만이 남게 되었고, 따라서 가사의 색깔은 인도에서처럼 종파를 구분하는 데 유용한 목적을 갖지 못하게 되었다.2. 4. 일본 불교의 가사

일본 불교에서 는 袈裟|kesa일본어로 알려져 있다. 에도 시대와 메이지 시대의 일본에서는 노극에서 사용된 기모노 조각들을 꿰매어 가사(袈裟, )를 만들기도 했다.[1]3. 기독교

기독교에서 종교 의복은 성직자와 수도자의 신분과 역할을 나타내며, 예배와 의식에서 중요한 의미를 지닌다. 요한 바오로 2세는 수도복이 봉헌, 가난, 특정 수도회 소속을 나타내는 표지라고 강조하였다.[1]

3. 0. 1. 수녀

가톨릭 수녀의 수도복은 일반적으로 다음과 같은 요소들로 구성된다.- '''튜닉(Tunic)''': 수도복의 중심 부분으로, 목 부분이 주름진 느슨한 드레스 형태이다. 세르주 천으로 만들어져 바닥까지 늘어진다.

- '''스카풀라(Scapular)''': 튜닉 위에 착용하는 앞치마와 비슷한 형태의 옷이다. 베네딕토 수도회 수녀들은 허리띠 위에 착용하지만, 다른 수도회에서는 허리띠 아래에 묶어 착용하기도 한다.

- '''신대(Cincture)''': 가죽, 털 또는 끈으로 된 허리띠로 수도복을 허리에 고정한다. 프란치스코 수도회의 신대는 서원을 상징하는 세 개(또는 네 개)의 매듭이 있다.

- '''수건(Coif)''': 머리 장식으로, 밴도(bandeau)로 고정하는 흰색 면모자와 목과 뺨을 가리는 흰색 수건(wimple), 그리고 가슴을 가리는 짧은 망토와 비슷한 귀멩프(guimpe)로 구성된다.

- '''베일''': 수건 위에 꽂아서 착용하며, 수도회와 수녀의 신분에 따라 색깔이 다르다.

수건과 베일은 중세 유럽에서 기혼 여성들이 흔히 착용하던 의류였다.

수도회에 따라 서로 다른 스타일의 복장을 따르며, 이러한 스타일은 시간이 지남에 따라 변화해 왔다.[1] 예를 들어, 과거에는 빈센트 드 폴의 사랑의 딸 수녀회 수녀들은 베일 대신 코르네트를 착용했다.

스타일은 다양하지만, 전통적인 수의를 착용하는 수녀들의 경우 튜닉, 벨트/띠, 베일은 공통적으로 착용한다. 일부 도미니코 수녀회의 수의는 튜닉, 벨트(띠), 스카풀라, 베일, 묵주, 그리고 망토(캐파)로 구성된다.[2]

3. 0. 2. 수사

수사의 수도복은 소속 수도회에 따라 형태와 색상이 다르다. 일반적으로 튜닉, 스카풀라, 신대, 후드 등으로 구성된다.

3. 0. 3. 정규회원 수도사

역사적으로 정규회원 수도사의 일반적인 수도복은 독특한 흰색 카소크에 흰색 파시아였지만, 시간이 지남에 따라 일부 정규회원 수도회 공동체는 검은색 카소크와 검은색 파시아를 착용하는 것으로 변경되었다. 모든 정규회원 수도사에게 공통적인 수도복은 대사직의 표식인 리넨 로케트이다.3. 0. 4. 성직자

일반적으로 세속 사제들은 검은색 수단 또는 검은색이나 다른 어두운 색깔의 평상복과 흰 목칼라를 착용한다. 더운 기후에서는 흰색 수단이나 옷을 입을 수 있다. 또한, 수단과 함께 페라욜로(일종의 망토)를 착용할 수도 있다. 사제들은 또한 전통적으로 수단과 함께 베레모를 착용했다.부제, 사제 및 주교가 수도회에 속해 있는 경우에는 해당 수도회의 수도복을 착용한다.

3. 0. 5. 수도원장 및 추기경

주교가 아닌 라틴 교회 사제, 특히 수도원장이나 사도대목구장 또는 개인 교구의 교구장은 교황 의복을 착용할 수 있다. 미트라, 목장과 반지는 수도원장 서임식에서 수여되며 가슴 십자가는 수도원장 복장의 일반적인 부분이다.[1]3. 1. 개신교 (루터교)

루터교에서는 여러 수도회가 서로 다른 색깔의 수도복을 입는 관습이 있다. 마리아의 딸들(Daughters of Mary) 수녀회는 파란색 수도복을 입는다.3. 2. 성공회

The Society of St. Francis영어를 포함한 성공회 수도회는 다양한 형태의 수도복을 착용한다.3. 2. 1. 동방 정교회 수도복 구성 요소

동방 정교회에는 가톨릭과 같은 별개의 수도회가 없다. 수도복(그리스어: Σχήμα, Schēma)은 전 세계적으로 기본적으로 동일하며, 일반적인 수도복 색상은 검은색으로 회개와 단순함을 상징한다. 수도승과 수녀의 수도복은 동일하며, 수녀는 아포스톨니크라고 불리는 스카프를 추가로 착용한다. 수도복은 수도승이나 수녀가 영적 삶에서 발전함에 따라 단계적으로 수여된다.수도복은 삭발식(그리스어: κουρά)으로 알려진 의식에서 수도승과 수녀에게 공식적으로 수여된다. 동방 정교회 수도복의 구성 요소는 다음과 같다.

- '''안쪽 라손'''(그리스어: Έσώρασον, Ζωστικὸν 또는 Ἀντερί, Esórason; 슬라브어: Podryásnik): 안쪽 라손(까쏘크)은 가장 안쪽 옷이다. 발목까지 내려오는 긴 옷깃이 달린 옷이며, 좁고 좁아지는 소매가 있다. 로마 까쏘크와 달리 이중 가슴이다. 안쪽 라손은 기본 의복이며, 작업을 할 때도 항상 착용한다. 수도승과 수녀에게는 서원 중 가난을 상징한다.[3]

- '''벨트'''(그리스어: Ζώνη, Zone; 슬라브어: Poyas): 정교회 수도승과 수녀가 착용하는 벨트는 일반적으로 가죽이지만 때로는 천으로 만들어지기도 한다. 벨트는 정결 서원을 상징한다.[3]

- '''파라마드'''(그리스어: Παραμανδύας, Paramandýas; 슬라브어: Paraman): 파라마드는 약 약 12.70cm 크기의 천 조각으로, 리본으로 나무 십자가에 부착된다. 이 천에는 십자가와 수난 도구가 수놓아져 있다. 나무 십자가는 가슴 위에 착용하고, 리본은 팔 위아래로 멍에처럼 지나가며 정사각형 천을 등 중앙에 고정한다. 파라마드는 그리스도의 멍에를 상징한다(마태복음 11:29–30).[3]

- '''바깥 라손'''(a.k.a. ''riasa'', 그리스어: εξώρασον, ''exorason'' 또는 ράσο, ''raso''; 슬라브어: ''ryasa''): 그리스에서는 독서자와 모든 고위 성직자가 착용하며, 러시아에서는 수도승, 부제, 사제 및 주교만 착용한다.

- '''아날라보스'''(Analavos)(그리스어: Άνάλαβος; 슬라브어: ''Analav''): 대수도원의 독특한 의복은 아날라보스이며, 스키마몽크(Schemamonk)와 스키마넌(Schemanun)만 착용한다. 전통적으로 가죽이나 양모로 만들어진 아날라보스는 어깨를 덮고 앞뒤로 내려와 십자가를 형성한다.

- '''폴리스타브리온'''(그리스어: Πολυσταύριον, 문자 그대로 "많은 십자가"): 폴리스타브리온은 여러 개의 십자가가 엮여 아날라보스를 고정하는 멍에를 형성하는 긴 끈이다.

- '''망토'''(그리스어: Μανδύας, ''Mandías''; 슬라브어: ''Mantíya''): 망토는 수도승이 수도복의 다른 부분 위에 걸치는 목 부분이 연결된 긴 풀 케이프이다.

- '''칼리마프키'''(a.k.a. ''칼리마브키온'', 그리스어: καλυμαύκι; 슬라브어: klobuk): 동방 정교회 수도승과 수녀의 독특한 두건은 칼리마프키로, 페즈와 비슷하지만 검은색이고 똑바른 옆면을 가진 단단한 모자이며 베일로 덮여 있다. 베일은 머리 양쪽으로 처지는 덮개와 뒤쪽으로 떨어지는 양식화된 후드가 있다. 대수도원 수도승의 경우 칼리마프키는 쿠쿠리온(cowl)으로 알려진 매우 독특한 모양을 취하며 수난 도구가 수놓아져 있다.

다양한 수도승 단계에서 착용하는 수도복의 부분은 다음과 같다.

4. 이슬람교

이슬람교의 종교 의복은 지역, 종파, 문화에 따라 다양한 형태를 보인다. 19세기 이전 뮬라로 알려진 종교 성직자들은 일반적인 의복과 유사한 옷을 입었으나, 이후 지역별로 특징적인 복장이 나타났다. 오스만 제국의 영향을 받은 서아시아 수니파, 카자르 왕조 시기 복식에 기반한 시아파, 전통 복장을 유지한 중앙아시아 수니파 등 지역별, 종파별로 독특한 의복 문화가 발전했다.

4. 1. 서아시아 수니파

19세기 이전, 뮬라로 알려진 종교 성직자들은 당시 일반적인 의복을 약간의 차이만 두고 착용했다. 이후 오스만 제국의 옛 영토에 있는 대부분의 수니파 뮬라는 검은색이나 회색, 파란색 등의 색깔을 띤 긴 로브를 입기 시작했는데, 전형적인 빨간 페즈와 흰색 터번을 함께 착용했다. 이 터번은 과거 시대의 터번만큼 눈에 띄지는 않았다.[1]4. 2. 시아파

시아파 뮬라의 의복은 주로 카자르 시대의 일반적인 의복을 기반으로 한다. 여기에는 사파비 왕조와 몽골 시대의 로브에서 진화한 전형적인 로브인 '카바(Qaba)'와, 직사각형 패턴으로 소매 없이 만들어진 큰 외투인 '아바(Aba)'가 포함된다. 아바는 다른 계층에서도 흔히 볼 수 있었지만 약간의 차이가 있었다. 세이드들은 검은색 터번을 착용했다. 이러한 의복은 현재까지 보존되어 이란 외부의 시아파 학자들에게도 전파되었는데, 20세기 이전에는 지역 의복을 착용했다.카바의 형태는 변형되어 단추가 추가되고 소매가 몸통에 박음질되는 등 약간 서구화되었으며, 더 이상 허리띠를 사용하지 않고 모자도 터번 아래에 쓰지 않는다. 카바 대신 둥근 칼라를 가진 '라바다(Labbada)'라는 새로운 디자인도 등장했다. 20세기 이전에는 카바의 왼쪽이 일카나트에서 유래한 대로 오른쪽을 덮었지만, 적어도 20세기 후반부터는 반대 방식으로 제작된 카바와 라바다도 있다. 뮬라들은 오랫동안 수염을 길렀고 보통 머리를 깎았지만, 혁명 이후에는 짧은 수염과 전형적인 짧은 헤어스타일이 유행하고 있다.

4. 3. 중앙아시아 수니파

중앙아시아의 수니파 뮬라는 일반 의복과 유사한 전통 의복을 계속해서 착용했다. 투르크멘족, 카자흐족과 같이 터번을 일상복으로 착용하지 않았던 민족의 경우, 뮬라의 유일한 차이점은 수피 데르비시(derwishes)처럼 터번을 착용했다는 점이었다. 중앙아시아의 가장 큰 이슬람 교육 중심지는 투르키스탄이었고, 이곳은 수피즘의 중심지이기도 했다. 부하라는 20세기 이전 투르크멘 뮬라들의 주요 목적지였다. 뮬라들은 일반인과 같은 로브를 입고 '차판(Chapan)/착멘(Chakmen)'이라는 외투를 걸쳤다. 20세기 이후 소비에트 지배 아래 중앙아시아의 이슬람 교육은 쇠퇴했고, 1990년대 이후 지역적으로 발전된 학파 대신 와하비즘과 근본주의가 부상하면서 의복에도 영향을 미쳤다. 현재 중앙아시아의 뮬라는 서아시아 뮬라와 유사한 제복을 착용한다. 이란의 투르크멘 뮬라는 현대까지 전통적인 착멘을 계속 착용했지만, 공식 마드라사에서는 청록색이나 회색 로브로 된 서구화된 디자인의 새 제복이 도입되었고, 이전보다 더 꽉 끼고 짧다. 터번도 이전보다 작아졌다. 그러나 구세대 뮬라들은 여전히 흰색 셔츠 위에 착멘을 입는다. 콧수염을 기르는 것은 이전 시대에 더 일반적이었지만, 현대 뮬라들은 근본주의적 경향에 따라 콧수염을 완전히 깎거나 다듬는다.5. 힌두교

힌두교에서 종교 의복은 개인 삶의 중요한 요소이다. 대부분의 힌두교 신자들은 신에 대한 믿음을 보여주기 위해 일상생활에서 종교적인 펜던트를 착용하는 것으로 알려져 있다. 힌두 여성들은 종교뿐만 아니라 남편에 대한 존중의 표시로 머리에 스카프를 덮는다.

인도에서는 대부분의 독실한 힌두교 신자들이 틸락(Tilak)과 주황색 의복을 착용하여 자신의 종교에 대한 헌신을 보여준다. 대부분의 힌두교 판딧(Pandit)들은 인도에서 흰색 또는 주황색(케사리, Kesari) 종교 의복을 입고 있는 모습을 볼 수 있다.

브라만(Brahmin) 힌두교 신자들은 모든 힌두교 신자들 중에서 종교에 대한 헌신으로 가장 잘 알려져 있다. 그들은 삶의 중요한 순간에 종교 의복을 착용하는 모습을 볼 수 있다.

6. 자이나교

여성 수행자와 슈베탐바라 남성 승려들은 항상 꿰매지 않거나 최소한으로 꿰맨 흰옷을 입는다. 디감바라 자이나교 승려들은 옷을 입지 않는다. 종아리까지 내려오는 속옷을 촐라팟탁(Cholapattaksa)이라고 한다. 몸의 위쪽을 가리는 다른 천을 판가라니(Pangaranisa)(우타리아 바스트라(Uttariya Vastrasa))라고 한다. 왼쪽 어깨 위로 지나 발목 바로 위까지 몸을 가리는 천을 킴리(Kïmlisa)라고 하는데, 이는 모직 숄이다. 그들은 또한 모직 담요와 앉을 모직 매트를 가지고 다닌다. 옷을 입는 사람들은 정해진 크기의 정사각형 또는 직사각형 천인 무하파티를 손에 들고 있거나 입에 묶어 입을 가린다. 슈베탐바라 수행자들은 앉는 곳 주변이나 걷는 동안 곤충을 청소하기 위해 오고(Ogho) 또는 라조하란(Rajoharan)(모직 실로 만든 빗자루)을 가지고 있다. 디감바라 수행자들은 손에 모르피치(Morpichhisa)와 카만달(Kamandalsa)을 가지고 있다. 이러한 관행은 자이나교의 서로 다른 종파에 따라 다를 수 있지만, 필요를 제한한다는 기본 원칙은 동일하게 유지된다.

7. 신토

하카마(袴)는 원래 남자만 입던 전통 일본 의복의 한 종류이지만, 오늘날에는 남녀 모두 착용한다. 馬乗り|umanori|"말을 탈 때 입는 하카마"일본어와 行灯袴|andon bakama|"등롱 하카마"일본어의 두 가지 종류가 있다. '우마노리'는 바지와 비슷하게 다리가 나뉘어져 있지만, 두 종류 모두 비슷하게 보인다. 하카마는 허리에 묶어 발목까지 내려오며, 기모노(하카마시타) 위에 착용하여 기모노는 셔츠처럼 보이게 한다.

정의(浄衣)는 일본에서 불교 및 신도 관련 행사를 포함한 종교 의식에 참석하는 사람들이 입는 의복이다. 신도와 불교 사제뿐만 아니라, 예를 들어 시코쿠 순례와 같은 순례에 참여하는 평신도들도 의식에서 정의를 착용한다. 이 의복은 종류와 용도에 따라 아마나 실크로 만들어지며, 일반적으로 흰색 또는 노란색이다. 정의를 입는 신도 사제는 '다테에보시'라는 뾰족한 모자, '정의'라는 외투, '정의노소데구쿠리노오'라는 외의, '히토에'라는 속옷, '사시누키' 또는 '누바카마'라는 부풀린 바지, '정의노아테오비'라는 띠를 착용한다.

참조

[1]

웹사이트

Why do nuns (and monks) wear habits?

https://aleteia.org/[...]

2024-02-15

[2]

웹사이트

Our Religious Habit

https://houstondomin[...]

2021-02-08

[3]

성경

Matthew 11:29–30

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com