페레야슬라프 조약

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

페레야슬라프 조약은 1654년 1월 18일, 자포로지예 코사크와 러시아 차르국 간에 체결된 조약이다. 이 조약은 흐멜니츠키 봉기 이후 폴란드와의 전쟁에서 동맹을 모색하던 우크라이나가 러시아의 보호를 받아들이는 내용을 담고 있다. 조약 체결 이후 러시아는 폴란드와의 전쟁에 개입했고, 이는 러시아-폴란드 전쟁으로 이어졌다. 페레야슬라프 조약은 우크라이나의 역사에서 다양한 평가를 받으며, 러시아와 우크라이나의 관계에 중요한 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1654년 조약 - 웨스트민스터 조약

웨스트민스터 조약은 1462년부터 1756년까지 잉글랜드-스코틀랜드 귀족, 영국-네덜란드, 영국-프로이센 간에 체결된 여러 조약들을 지칭하며, 영국의 해상 패권, 유럽 세력 균형, 식민지 경쟁 등 다양한 목표 달성을 위한 수단으로 활용되었다. - 우크라이나의 조약 - 교토 의정서

교토 의정서는 1997년 일본에서 채택된 국제 협약으로, 선진국들의 온실가스 배출량 감축 목표를 설정하여 기후 변화에 대응하고자 1990년 수준보다 평균 5.2% 감축을 목표로 했으며, 배출권 거래제 등의 유연성 메커니즘을 도입했으나 한계와 비판을 받았다. - 우크라이나의 조약 - 유럽 인권 조약

유럽 인권 조약은 유럽 평의회가 제정한 국제 조약으로, 기본적인 인권과 자유를 보장하고 유럽 인권 재판소를 통해 국가를 상대로 소송을 제기할 수 있는 구제 절차를 제공하지만, 사회권 보장에 대한 부족 등 한계점도 존재한다. - 우크라이나의 역사 - 바랑기아인

바랑기아인은 스칸디나비아 출신 용병을 지칭하는 명칭으로, 9세기부터 11세기까지 동유럽과 비잔티움 제국 등지에서 무역 및 군사 활동을 했으며, 키예프 루스 형성과 비잔티움 제국 바랑기아 친위대 구성에 기여했다. - 우크라이나의 역사 - 보흐단 흐멜니츠키

보흐단 흐멜니츠키는 17세기 우크라이나의 카자크 헤트만이자 흐멜니츠키 봉기의 지도자로서 폴란드-리투아니아 연방에 대항하여 봉기를 일으켰으며, 러시아의 보호를 받는 페레야슬라프 조약을 체결하는 등 우크라이나 역사에 큰 영향을 미쳤으나 그에 대한 평가는 엇갈린다.

2. 역사적 배경

17세기 초, 폴란드-리투아니아 연방의 지배 아래 있던 우크라이나의 정교회 신자들은 민족적, 종교적 억압에 시달렸다. 이에 카자크를 중심으로 저항이 계속되었으며, 같은 정교회를 믿는 루스 차르국에 도움을 요청하는 시도가 여러 차례 있었다. 1590년대 헤트만 크리슈토프 코신스키의 요청을 시작으로, 17세기 초 여러 종교 지도자들과 카자크 지도자들이 러시아 차르에게 보호를 청원했다.

1648년, 보흐단 흐멜니츠키가 주도한 대규모 흐멜니츠키 봉기가 발발했다. 봉기군은 초기 여러 전투에서 폴란드군을 격파하고 1649년 즈보리우 조약을 통해 자치권을 얻어내는 듯했으나, 폴란드-리투아니아 연방과의 갈등은 계속되었다. 1651년 베레스테츠코 전투에서 동맹이었던 크림 칸국의 배신으로 참패하면서 봉기는 큰 위기를 맞았다.

흐멜니츠키는 오스만 제국에 보호를 요청하기도 했으나, 내부 반발과 외교적 문제로 실패했다.[20] 군사적, 외교적으로 고립된 상황에서 흐멜니츠키는 결국 러시아 차르국에 다시 도움을 요청하게 되었다. 봉기 초기부터 이어진 카자크의 요청과 오스만 제국의 영향력 확대를 견제하려는 러시아의 이해관계가 맞물리면서, 1653년 러시아의 젬스키 소보르는 마침내 자포리자 카자크를 차르의 보호 아래 받아들이기로 결정했다. 같은 해 10월, 러시아는 폴란드-리투아니아 연방에 전쟁을 선포하고, 조약 체결을 위한 사절단을 우크라이나 페레야슬라우로 파견하면서 페레야슬라프 조약 체결의 직접적인 배경이 마련되었다.[20]

2. 1. 17세기 초 카자크의 저항과 러시아에 대한 원조 요청

폴란드-리투아니아 연방 내 정교회 신자들은 민족적, 종교적 억압에 시달렸고, 이에 대한 저항으로 같은 루스인이자 정교회를 믿는 루스 차르국에 도움을 요청하는 경우가 많았다.1591년, 폴란드 귀족에 맞서 봉기를 이끈 등록 카자크 헤트만 크리슈토프 코신스키가 처음으로 러시아에 원조를 요청했다. 이후 헤트만 페트로 코나셰비치사하이다치니 역시 사신을 보내 자포리자 카자크를 러시아 국적자로 받아줄 것을 청했다. 1622년 주교 이사이야 코핀스키와 1624년 대주교 이오브 보레츠키도 우크라이나 정교회 신자들의 러시아 귀속을 요청했다.

1648년, 보흐단 흐멜니츠키가 이끄는 대규모 흐멜니츠키 봉기가 시작되었다. 카자크 군대는 조브티보디 전투 등에서 폴란드군을 격파하고, 1649년 8월 17일 즈보리우 조약을 통해 자치권을 확보했다. 봉기의 목표는 카자크 등록부 확대, 폴란드 귀족과 유대인 관리인의 억압 완화, 정교회 지위 회복 등이었다.[3][4][5][6][7]

그러나 1651년 6월 베레스테츠코 전투에서 동맹이었던 크림 타타르족의 배신으로 카자크군은 대패했고, 흐멜니츠키는 크림 칸국과의 동맹을 포기했다. 이후 오스만 제국에 보호를 요청했으나, 우크라이나 정교회 성직자들의 반대 등으로 무산되었다.[20]

흐멜니츠키는 봉기 초기인 1648년부터 러시아와의 연대를 모색했다.

- 1648년 6월: 차르 알렉세이 미하일로비치에게 첫 서한을 보내 원군을 요청하며 충성 의사를 내비쳤다.[8]

- 1649년 1월: 예루살렘의 파이시오스 1세 총대주교가 모스크바에서 흐멜니츠키의 귀순 의사를 전했으나, 카자크 특사는 군사 지원만 요청했다.[9][10]

- 1649년 4월: 흐멜니츠키는 러시아 특사에게 양국의 유대를 강조하며 지원을 재요청했다.[9][10]

- 1649년 5월: 특사를 통해 러시아 차르의 보호를 공식 청원했다.[9][10] (즈보리우 전투 이후 관계 악화 시기도 있었음[7][9][10])

- 1651년 3월: 러시아 젬스키 소보르는 폴란드의 조약 위반 시 카자크를 받아들일 수 있다고 결정했다.[9]

- 1652년 3월: 카자크 특사 이반 이스크라가 즉각적인 보호령 편입을 제안하자, 러시아는 우선 군대만 받아들이기로 잠정 합의했다.[9]

베레스테츠코 전투 패배 후, 흐멜니츠키는 1653년 러시아에 자포리자 카자크의 편입을 다시 공식 요청했다. 오스만 제국의 움직임을 의식한 러시아는 이를 수락하기로 결정했다.[20] 1653년 가을, 모스크바의 젬스키 소보르는 자포리자 카자크를 루스 차르국의 신민으로 받아들이기로 최종 결정하고, 1653년 10월 23일(율리우스력) / 11월 2일(그레고리력) 폴란드-리투아니아 연방에 전쟁을 선포했다. 협상을 위해 바실리 부투를린을 수석 대표로 하는 러시아 사절단이 우크라이나로 파견되어 1654년 초 페레야슬라우에 도착했다.[20]

2. 2. 흐멜니츠키 봉기 (1648년)

폴란드-리투아니아 연방 치하에서 정교회를 믿는 루스인들은 민족적, 종교적 차별과 억압에 시달렸다. 이에 대한 저항이 끊이지 않았으며, 저항 세력은 같은 정교회를 믿는 루스 차르국에 도움을 요청하곤 했다. 1591년~1593년 봉기를 이끈 헤트만 크리슈토프 코신키, 이후 헤트만 페트로 코나셰비치사하이다치니, 이사이야 코핀스키 주교(1622년), 이오브 보레츠키 대주교(1624년) 등이 자포리자 카자크의 러시아 귀속을 요청하거나 정교회 신자 보호를 호소했다.1648년 1월, 자포로지예 시치에서 보흐단 흐멜니츠키가 이끄는 대규모 반폴란드 봉기, 즉 흐멜니츠키 봉기가 시작되었다. 카자크를 중심으로 한 봉기군은 평민과 농민들의 광범위한 지지를 받았으며, 크림 칸국의 군사적 지원을 얻어 폴란드-리투아니아 연방 정부군을 상대로 여러 차례 승리를 거두었다. 대표적인 전투로는 조브티보디 전투가 있다. 봉기의 목표는 카자크 등록 인원 확대, 폴란드 귀족과 영지 관리자인 유대인에 의한 착취 완화, 그리고 우크라이나 영토 내 정교회의 지위 회복 등이었다. 이러한 투쟁 끝에 흐멜니츠키는 1649년 8월 17일, 폴란드-리투아니아 연방과 즈보리우 조약을 체결하여 카자크의 자치권을 인정받았다.

그러나 평화는 오래가지 못했고 전쟁이 재개되었다. 1651년 6월, 베레스테츠코 전투에서 카자크 군대는 동맹이었던 크림 타타르족 군대의 배신으로 폴란드군에게 참패했다. 이 전투에서 약 8만 명의 카자크 군인이 목숨을 잃는 등 큰 타격을 입었다. 흐멜니츠키가 이끈 봉기는 폴란드 왕국 내 키이우, 체르니히우, 브라츠와프 지역을 중심으로 전개되었으나, 흐멜니츠키 자신이나 지도부 내에 정통성 있는 군주가 없어 독립 국가를 선포하기 어려웠다. 또한 경제적, 인적 자원의 한계와 유일한 동맹이었던 크림 칸국의 이해관계가 카자크의 완전한 승리와는 달랐기 때문에, 카자크 자치 세력은 폴란드-리투아니아 연방, 루스 차르국, 오스만 제국이라는 세 강대국 사이에서 어려운 처지에 놓였다.

베레스테츠코 전투 패배 이후, 흐멜니츠키는 새로운 동맹을 모색했다. 1648년 말부터 오스만 제국과 접촉하여 1650년 여름에는 사절단을 보내 우크라이나를 오스만 제국의 보호국으로 받아줄 것을 요청했다. 1651년 초 오스만 술탄 메흐메트 4세는 이를 수락하는 서한을 보냈고, 1653년 5월에는 보호국 통치자의 상징물을 보내기도 했다. 하지만 우크라이나 정교회 성직자들의 강한 반대와 흐멜니츠키 아들의 독단적인 왈라키아 공격 등으로 오스만과의 관계는 결국 실패로 돌아갔다.[20]

오스만과의 외교와 동시에 흐멜니츠키는 폴란드의 오랜 숙적인 루스 차르국과도 꾸준히 교섭했다. 1648년 6월, 흐멜니츠키는 차르 알렉세이 미하일로비치에게 서한을 보내 동맹군이 러시아를 침범하지 않을 것을 약속하며 폴란드와의 전쟁에 원군을 요청했다. 이후에도 여러 차례 원군과 지원을 요청했으나, 러시아는 폴란드와의 평화 조약을 이유로 소극적인 태도를 보였다. 흐멜니츠키의 요청은 점차 군사적 지원에서 카자크 자치 지역을 차르의 보호 아래 두는 정치적 통합 요구로 변화했다. 1651년 러시아 전국 의회(젬스키 소보르)가 폴란드와의 평화 조약 파기를 의결하고, 1652년부터 카자크와의 동맹을 긍정적으로 검토하기 시작했다. 마침내 1653년 가을, 모스크바에서 열린 젬스키 소보르는 오스만 제국이 카자크를 보호국으로 삼을 것을 우려하여 자포리자 카자크를 루스 차르국의 신민으로 받아들이기로 결정했다. 1653년 10월 11일 (율리우스력)에는 공식 선언이 가결되었고, 10월 23일(그레고리력 11월 2일)에는 루스 차르국 정부가 폴란드-리투아니아 연방에 전쟁을 선포했다. 같은 해 10월, 바실리 부투르린을 대표로 하는 러시아 사절단이 우크라이나로 파견되어 페레야슬라우에서 카자크 지도부와의 회의를 준비하게 되었다.[20]

2. 3. 봉기의 지속과 러시아의 개입

1649년 즈보리우 조약 체결 이후에도 폴란드-리투아니아 연방과의 평화는 오래가지 못하고 전쟁이 재개되었다. 1651년 6월, 흐멜니츠키 봉기를 이끌던 카자크 군대는 베레스테츠코 전투에서 결정적인 패배를 당했다. 이 전투에서 동맹이었던 크림 칸국의 타타르 군대가 결정적인 순간에 카자크를 배신하면서 전세가 기울었고[20], 약 14만 명의 카자크 군대 중 8만 명이 전사하는 등 막대한 피해를 입었다.베레스테츠코에서의 참패 이후, 보흐단 흐멜니츠키는 봉기의 생존을 위해 새로운 동맹을 절실히 모색해야 했다. 그는 1648년 말부터 접촉해 온 오스만 제국과의 관계를 진전시키려 했다. 1650년 여름에는 오스만 제국에 사절단을 보내 우크라이나가 크림, 몰다비아, 왈라키아, 트란실바니아처럼 오스만의 보호국이 되기를 희망한다는 의사를 전달했다. 1651년 초, 오스만 제국의 술탄 메흐메트 4세는 흐멜니츠키에게 우크라이나를 보호하겠다는 약속 서한을 보냈고, 1653년 5월에는 보호국 통치자의 상징물까지 보냈다. 그러나 우크라이나 정교회 성직자들이 이슬람 국가인 오스만의 보호를 받는 것에 강력히 반대했고, 흐멜니츠키 아들의 돌발적인 군사 행동으로 인해 오스만과의 동맹은 결국 실패로 돌아갔다.[20]

크림 칸국의 배신과 오스만 제국과의 외교 실패를 겪은 흐멜니츠키에게 남은 선택지는 러시아 차르국뿐이었다. 1648년 봉기 초기부터 흐멜니츠키는 러시아에 폴란드와의 전쟁을 위한 원군을 요청했으나, 당시 러시아는 폴란드-리투아니아 연방과의 관계를 고려하여 소극적인 태도를 보였다. 하지만 카자크 측은 지속적으로 러시아에 군사적 지원뿐만 아니라, 점차 카자크 자치 지역 전체를 차르의 보호 아래 편입시켜 달라는 정치적 요청으로 전환하며 러시아의 개입을 촉구했다.[20]

1651년 베레스테츠코 전투 패배 이후 카자크의 군사적 열세가 명확해지고, 오스만 제국이 카자크를 보호국으로 삼으려는 움직임을 보이자 러시아의 입장도 변화하기 시작했다. 1651년 2월, 러시아의 전국 의회인 젬스키 소보르는 폴란드-리투아니아 연방과의 평화 조약을 파기할 수 있음을 의결하며 카자크와의 동맹 가능성을 열어두었다. 1653년 6월 30일, 차르 알렉세이는 오스만 제국의 영향력 확대를 견제하고 정교회 신자인 카자크를 보호한다는 명분 아래, 우크라이나를 러시아의 보호 아래 두겠다는 약속을 흐멜니츠키에게 전달했다.[20]

이러한 흐름 속에서 1653년 가을 모스크바에서 열린 젬스키 소보르는 자포리자 카자크를 러시아 차르국의 보호민으로 받아들이기로 공식 결정했다. 1653년 10월 11일에는 전국 의회에서 같은 내용의 선언서를 가결하였고[20], 10월 23일(11월 2일) 러시아 정부는 폴란드-리투아니아 연방에 공식적으로 전쟁을 선포했다. 이후 10월 13일, 바실리 부투르린을 대사로 하는 러시아 사절단이 우크라이나로 파견되어 1654년 초 페레야슬라우에서 열릴 카자크 회의를 준비하게 된다.[20]

3. 협상 과정

1648년 보흐단 흐멜니츠키가 주도한 대규모 흐멜니츠키 봉기는 폴란드-리투아니아 연방의 지배에 대한 저항으로 시작되었다. 코사크들은 자포로지예 시치를 거점으로 봉기하여 크림 칸국의 지원을 받아 여러 차례 폴란드군에 승리하며 자치권 확대를 목표로 삼았다. 그러나 흐멜니츠키는 정통 군주가 아니었기에 독립 국가를 선언하기 어려웠고, 코사크 헤트만국은 폴란드-리투아니아 연방, 러시아 차르국, 오스만 제국이라는 세 강대국 사이에서 외교적 활로를 모색해야 하는 복잡한 상황에 놓였다.

봉기 초기부터 흐멜니츠키는 폴란드의 오랜 숙적인 러시아 차르국과의 연대를 모색했다. 1648년 6월부터 차르 알렉세이 1세에게 여러 차례 서신과 사절단을 보내 군사적 지원 및 러시아의 보호령 편입을 요청했다.[8][9][10] 러시아는 처음에는 폴란드-리투아니아 연방과의 관계 등을 고려하여 소극적인 태도를 보였으나,[20] 흐멜니츠키는 지속적으로 외교적 노력을 기울였다. 이 과정에서 크림 칸국과의 동맹은 결정적인 순간의 배신으로 실패했고,[7] 오스만 제국과의 보호령 편입 논의 역시 내부 반대와 외교적 마찰로 무산되었다.[12][13][20]

오스만 제국이 코사크를 보호국으로 삼으려는 움직임이 가시화되자, 이를 경계한 러시아는 마침내 코사크를 보호령으로 받아들이기로 결정했다.[20] 1653년 10월 11일, 모스크바의 젬스키 소보르는 우크라이나의 러시아 편입을 공식 가결하고,[20][9] 11월 2일에는 폴란드-리투아니아 연방에 선전포고를 했다. 이후 조약 체결을 위한 공식 협상을 위해 바실리 부투를린을 수석 대표로 하는 대규모 러시아 사절단이 우크라이나로 파견되었고, 여러 지연 끝에 1654년 1월 페레야슬라프에서 흐멜니츠키와의 회담을 준비하게 된다.[20]

3. 1. 모스크바와의 초기 협상 (1648년-1653년)

1648년 흐멜니츠키 봉기가 시작된 이래, 봉기의 지도자 보흐단 흐멜니츠키는 폴란드-리투아니아 연방에 맞서기 위한 동맹을 모색했다. 당시 코사크 헤트만국은 정식 군주가 없어 독립 선언이 어려웠고, 폴란드-리투아니아, 러시아 차르국, 오스만 제국이라는 세 강대국 사이에서 외교적 활로를 찾아야 했다.[3][4][5][6][7] 흐멜니츠키는 특히 러시아 차르국과의 연대를 중요하게 생각했다.러시아와의 공식적인 접촉은 1648년부터 시작되었다. 일부 역사가들은 이미 그해 초부터 자포리자 지역과 러시아의 통합 논의가 있었다고 보지만,[3] 다른 역사가들은 흐멜니츠키가 러시아의 군사적 지원을 얻고, 브와디스와프 4세 바사 사망 후 공석이 된 폴란드 왕위에 러시아 차르가 개입하도록 유도하려 한 것으로 해석한다.[4][5][6][7]

- 1648년 6월 18일: 흐멜니츠키는 차르 알렉세이 1세에게 첫 공식 서한을 보내 러시아를 침략하지 않겠다고 약속하며 군사 원조를 요청했다. 서한 말미에는 "고대부터 기념되어온 예언을 신께서 이루시고, [...] 당신의 왕실 전하의 자비로운 발 앞에, 하인들처럼 순종적으로 복종하게 하소서"라며 복종 의사를 내비쳤다.[8] 같은 날 시베리아 총독에게 보낸 편지에서도 코사크의 호의적인 태도를 언급했지만, 충성 문제는 제기하지 않았다.[8]

- 1648년 7월 21일: 푸티블 총독에게 보낸 편지에서는 러시아 차르가 폴란드 왕위를 노리도록 부추기는 내용을 담았다.[8]

- 1648년 12월 말: 수석 특사 실루얀 무지일로프스키와 예루살렘의 파이시오스 1세 총대주교를 포함한 대표단을 모스크바로 파견했다.[9]

- 1649년 1월: 모스크바에서 파이시오스 총대주교는 차르에게 흐멜니츠키가 러시아의 보호 아래 들어가기를 원한다고 전했으나,[10] 무지일로프스키는 군사 지원 요청에 집중했다.[10] 러시아는 원군 파병 요청을 거절했다.[20]

- 1649년 4월: 흐멜니츠키는 치히린에서 러시아 특사 그리고리 운코프스키를 만나 우크라이나와 모스크바의 역사적, 종교적 유대감을 강조하며 다시 군사 지원을 요청했다.[10][9]

- 1649년 5월: 치히린 연대장 페디르 베슈냐크가 이끄는 사절단이 모스크바로 파견되었다. 이들은 신임장을 통해 "모든 루테니아를 자신의 자비와 방어 아래 두십시오"라며 러시아 차르의 보호령 편입을 공식적으로 청원했다.[9][10] 그러나 동시에 트란실바니아 공국의 게오르기 2세 라코치에게도 사절을 보내 폴란드 왕위를 두고 경쟁하도록 부추겼다.[11][9]

- 1649년 8월: 즈보리우 전투에서 동맹이었던 크림 칸국의 타타르군에게 배신당하자, 흐멜니츠키는 러시아가 제때 지원하지 않은 것을 비난했다.[7] 이 사건으로 코사크와 모스크바의 관계는 잠시 악화되었고,[9] 흐멜니츠키는 러시아에 대한 군사 작전 가능성을 언급하거나 러시아가 요구한 사기꾼 티모페이 아쿠디노프의 인도를 거부하는 등 외교적 압력을 가하기도 했다.[10][8]

흐멜니츠키는 러시아와의 협상과 병행하여 다른 동맹 가능성도 타진했다. 1650년 여름부터는 오스만 제국과의 관계를 다시 강화하며 우크라이나를 오스만 제국의 보호국으로 편입시키는 방안을 논의했다.[12][13][20] 오스만 술탄 메흐메트 4세는 1651년 초 보호 약속 서한을 보냈고, 1653년 5월에는 보호국 통치자의 표장까지 보냈다. 그러나 우크라이나 정교회 성직자들의 강한 반대와 흐멜니츠키 아들의 독단적인 몰다비아 침공 등으로 오스만과의 협상은 결국 실패로 돌아갔다.[20]

한편, 러시아는 코사크의 지속적인 요청과 오스만 제국의 영향력 확대를 경계하며 점차 태도를 바꾸기 시작했다.

- 1651년 3월 1일: 모스크바의 젬스키 소보르(전국 의회)는 폴란드가 평화 조약을 위반할 경우, 차르가 자포리자 군대를 신하로 받아들일 수 있다는 결정을 내렸다.[9]

- 1651년 9월: 오스만 사절이 치히린에 도착하여 보호 준비가 되었음을 알렸으나, 흐멜니츠키는 러시아의 최종 답변을 기다리며 결정을 미뤘다.[7][9]

- 1652년 3월: 특사 이반 이스크라가 모스크바에 도착하여 즉시 자포리자 군대를 차르의 보호 아래 둘 것을 제안했다. 러시아 정부는 당장은 영토 없이 군대만 받아들이고, 추후 돈 강 유역에 토지를 제공하는 방안에 동의했다.[9]

- 1653년 6월 30일: 차르 알렉세이 미하일로비치는 오스만 제국이 코사크 국가를 보호국으로 삼을 것을 우려하여, 마침내 우크라이나를 러시아의 보호국으로 받아들이겠다는 서한을 흐멜니츠키에게 보냈다.[20]

- 1653년 10월 11일: 모스크바 젬스키 소보르는 우크라이나의 러시아 편입을 공식적으로 가결했다.[20]

- 1653년 11월 2일: 러시아 정부는 폴란드-리투아니아 연방에 선전포고를 했다.

이 결정에 따라 보야르 바실리 부투를린을 수석 대표로 하는 대규모 러시아 사절단이 우크라이나로 파견되었다. 사절단에는 ''오콜니치'' I. 올페리에프, ''댜크'' L. 로푸킨, 성직자 대표 등이 포함되었다. 이동 과정은 도로 사정, 왕실 깃발 제작, 부투를린 연설문 수정, 헤트만에게 줄 마체(불라와)의 보석 분실 및 회수 등으로 인해 3개월 가까이 소요되었다. 또한 사절단은 흐멜니츠키가 장남 티모피 흐멜니츠키의 장례를 치르느라 치히린에 늦게 도착하는 바람에 일주일가량 더 기다려야 했고, 이후 드니프로 강의 얼음이 약해 건너지 못하는 등 지연이 거듭되었다. 마침내 1654년 1월, 사절단은 페레야슬라프에서 흐멜니츠키와 만날 준비를 마쳤다.[20]

3. 2. 오스만 제국과의 관계

흐멜니츠키 봉기가 시작된 1648년 이래, 우크라이나 코사크는 폴란드와 싸우기 위해 주변국들 중에서 동맹자를 찾고 있었다. 1648년부터 1653년에 걸쳐 보흐단 흐멜니츠키 장군은 크림 칸국의 타타르와 동맹을 맺었지만, 1649년의 즈보리우 전투와 1651년의 베레스테치코 전투에서 타타르에게 배신당하면서 크림과의 동맹은 사실상 실패로 돌아갔다.이에 코사크는 1648년 말부터 오스만 제국으로 눈을 돌렸다. 1650년 여름에는 오스만 제국에 사절단을 파견하여, 우크라이나가 크림, 몰다비아, 왈라키아, 트란실바니아와 같이 오스만 제국의 보호국이 되기를 원한다는 의사를 전달했다. 1651년 초, 오스만 제국의 술탄 메흐메트 4세는 흐멜니츠키에게 우크라이나를 보호국으로 삼겠다는 약속 서한을 보냈다. 같은 해 9월에는 오스만 사절이 치히린에 도착하여 오스만 제국이 우크라이나를 보호할 준비가 되었음을 알렸으나, 흐멜니츠키는 러시아 차르국의 답변을 기다리며 즉답을 피했다.[9][7] 이후 1653년 5월 하순, 메흐메트 4세는 흐멜니츠키에게 보호국 통치자의 상징물(표장)을 보내며 다시 한번 보호 의사를 확인시켰다.

그러나 오스만 제국의 보호를 받는 방안은 내부적인 반대에 부딪혔다. 특히 우크라이나 정교회의 성직자들이 이슬람 국가인 오스만 제국의 지배를 받는 것에 대해 강하게 반대했다. 결정적으로 흐멜니츠키의 아들이 독단적으로 오스만 제국의 보호 아래 있던 왈라키아를 공격하는 사건이 발생하면서, 코사크와 오스만 제국 간의 외교 관계는 결국 실패로 끝나고 말았다[20]。

오스만 제국과의 외교를 진행하는 동안, 흐멜니츠키는 폴란드의 오랜 숙적인 러시아 차르국과도 지속적으로 교류하며 외교적 활로를 모색하고 있었다.[20]

3. 3. 러시아의 최종 결정 (1653년)

오스만 제국과의 외교와 병행하여 보흐단 흐멜니츠키는 폴란드의 숙적인 러시아 차르국과 교류를 가졌다. 1648년 5월부터 흐멜니츠키는 러시아의 차르 알렉세이에게 폴란드와의 전쟁을 위한 원군을 요청했으나, 러시아는 폴란드-리투아니아 연방과의 평화를 이유로 소극적인 태도를 보였다.[20] 1649년 이후 코사크 측은 빈번하게 러시아에 원군을 요청했지만, 러시아 측은 이를 거절했다. 흐멜니츠키는 러시아 차르국의 참전을 촉구하기 위해 군사적 지원 요청을 점차 코사크의 자치 영역을 차르의 보호 아래 두는 정치적 지원 요청으로 전환했다.[9][10]1651년 3월 1일, 모스크바에서 열린 젬스키 소보르에서는 폴란드 측이 평화 조약을 준수하지 않을 경우, 자포리자 군대를 러시아의 보호 하에 둘 수 있다는 가능성을 논의했다.[9] 그러나 1651년 9월, 치히린에 오스만 제국의 사절이 도착하여 우크라이나를 보호할 준비가 되었음을 알리자[7], 흐멜니츠키는 러시아의 답변을 기다리며 신중한 태도를 보였다.[9] 1652년 3월, 흐멜니츠키의 특사 이반 이스크라는 모스크바에 도착하여 즉시 자포리자 군대를 차르의 보호령으로 삼을 것을 제안했다. 당시 차르 정부는 우선 영토 없이 군대만 받아들이는 것에 동의했다.[9]

1653년에 이르러 오스만 제국이 우크라이나 코사크를 보호국으로 삼으려는 움직임이 가시화되자[20](1653년 5월 하순, 오스만 술탄 메흐메트 4세는 흐멜니츠키에게 보호국 통치자의 표장을 보냄[20]), 러시아는 이를 심각하게 우려하기 시작했다. 오스만 제국의 남하를 견제해야 할 필요성을 느낀 러시아는 마침내 우크라이나를 자국의 보호령으로 받아들이기로 결정했다.[20] 1653년 6월 30일, 차르는 흐멜니츠키에게 서한을 보내 우크라이나를 러시아의 보호 하에 두겠다고 약속했다.[20]

1653년 10월 11일(구력) 모스크바에서 열린 젬스키 소보르는 자포리자 군대 전체를 차르의 신민으로 받아들이고 우크라이나를 러시아 국가에 포함시키기로 최종 결정했다.[20][9] 이 결정에 따라 1653년 11월 2일, 모스크바 정부는 폴란드-리투아니아 연방에 선전포고를 했다. 또한 우크라이나와의 협상을 위해 보야르 바실리 부투를린을 수석 대표로 하는 대규모 사절단이 모스크바에서 우크라이나로 파견되었다. 사절단에는 ''오콜니치'' I. 올페리에프, ''댜크'' L. 로푸킨 등과 성직자 대표들이 포함되었다.

4. 페레야슬라프 회의 (1654년)

1648년 보흐단 흐멜니츠키가 일으킨 흐멜니츠키 봉기로 코자크 헤트만국은 상당한 자치권을 확보했지만, 폴란드-리투아니아 연방, 러시아 차르국, 오스만 제국이라는 세 강대국 사이에서 외교적 안정을 찾아야 했다. 봉기의 지도자 흐멜니츠키는 독립 국가를 선포할 만한 정통성이 부족했고, 유일한 동맹이었던 크림 칸국은 코자크의 완전한 승리를 바라지 않았다. 이러한 상황 속에서 1653년 가을, 모스크바의 젬스키 소보르는 우크라이나를 러시아의 영향권 아래 두기로 결정하고 폴란드-리투아니아 연방에 선전포고를 했다.

이에 따라 차르 알렉세이 1세는 보야르 바실리 부투를린을 수석 대표로 하는 대규모 사절단을 우크라이나에 파견했다. 사절단의 여정은 순탄치 않았는데, 열악한 도로 사정, 왕실 깃발 제작 지연, 헤트만에게 수여할 불라바(지휘봉)의 보석 분실 및 회수 문제, 흐멜니츠키의 개인 사정(장남 티모피 흐멜니츠키의 장례 참석)과 드니프로 강 결빙 문제 등이 겹쳐 페레야슬라우 도착까지 거의 3개월이 소요되었다.

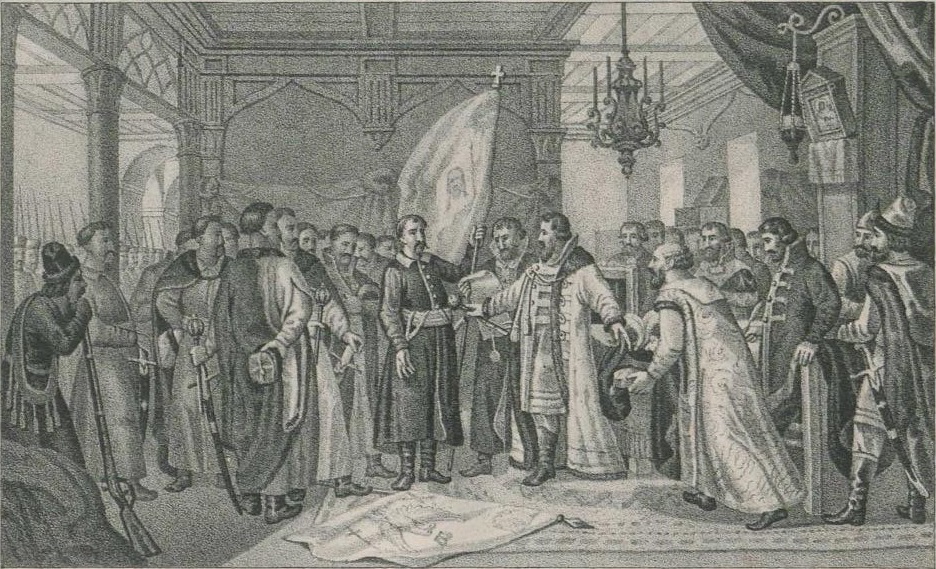

1654년 1월 18일, 페레야슬라우에서 마침내 코자크 지도부와 러시아 사절단 간의 공식 회의, 즉 페레야슬라프 회의(라다)가 열렸다. 이 회의는 자포로지예 코자크의 최고 의사 결정 기구로서, 러시아의 보호를 수용할지 여부를 결정하고 코자크의 단결된 의지를 보여주기 위한 자리였다. 회의에는 군 지휘관, 연대 대표, 귀족, 시민 등이 참석했으며, 흐멜니츠키는 연설을 통해 폴란드와의 계속된 전쟁 속에서 정교회 신앙을 공유하는 러시아의 보호를 받아야 하는 상황의 불가피성을 설명했다. 참석자들은 박수와 함성으로 그의 제안에 동의했다.[14]

회의 이후 성당에서 차르에게 충성을 맹세하는 과정에서는 양측의 입장 차이로 인해 문제가 발생했다. 코자크 측은 군주와 신하가 서로 의무를 약속하는 유럽의 관습에 따라 러시아 대표단의 상호 맹세를 요구했으나, 부투르린은 러시아에서는 군주가 신하에게 맹세하지 않는다는 자국의 전통을 내세우며 이를 거부했다. 논쟁 끝에, 결국 흐멜니츠키와 다수의 코자크(러시아 측 기록에 따르면 총 127,000명, 이 중 코자크는 64,000명)는 차르에게 일방적으로 충성을 맹세했다. 그러나 일부 정교회 성직자와 코자크 지도자들은 이러한 방식에 반발하며 맹세를 거부하기도 했다.[14] 이 회의는 공식적으로 우크라이나가 폴란드-리투아니아 연방으로부터 분리되어 러시아의 보호 아래 들어가는 과정을 시작하는 중요한 단계였으며, 조약의 구체적인 조건은 이후 모스크바에서 별도로 협상되었다.[14]

4. 1. 회의 진행

1654년 1월 17일 토요일, 우크라이나의 페레야슬라우에서 코자크 정부와 러시아 사절단은 러시아의 보호 수락과 회의 절차에 대해 논의했다. 우크라이나 측에서는 헤트만 보흐단 흐멜니츠키, 전군 서기 이반 비호프스키, 페레야슬라우 연대장 파울로 테테리야가 참석했고, 러시아 측에서는 대사 바실리 부투를린이 참석했다. 이 회담에서 다음 날인 1월 18일의 일정이 정해졌다. 처음 계획은 18일 오전에 코자크 정부가 장관 회의를 열어 러시아 차르의 보호를 받을지 결정하고, 이후 러시아 대사가 차르의 칙령을 공포하며, 마지막으로 페레야슬라우의 성당에서 코자크 정부와 장관이 차르에게 충성을 맹세하는 순서였다.[21]

1월 18일 일요일 아침, 흐멜니츠키와 12명의 코자크 연대장은 러시아 보호 수락에 관한 비공개 장관 회의를 열어 만장일치로 합의했다. 이후 일정이 변경되어, 같은 날 오후 2시에 장관 회의뿐만 아니라 코자크 전군 회의(라다)를 개최하기로 결정했다. 그러나 갑작스러운 결정으로 인해 1653년에 귀향한 평코자크들과 폴란드와 국경을 맞댄 우안 우크라이나의 연대장 및 장관들은 회의에 참석하지 못했다.[21]

오후 2시부터 페레야슬라우 광장에서 전군 회의가 열렸다. 전군 회의였으나 실제 참석자는 약 200명에 불과했으며, 대부분 코자크 장관(장교단)이었다. 회의에는 헤트만 흐멜니츠키와 그의 측근들, 그리고 페레야슬라우 연대, 치히린 연대, 체르카시 연대, 카니우 연대, 코르순 연대, 빌라 체르크바 연대, 키예프 연대, 체르니히우 연대, 니진 연대, 프리루키 연대, 미르호로드 연대, 폴타바 연대의 장교들이 참석했다.[21] 평코자크는 10명도 채 되지 않았다.[22][21] 회의 시작과 함께 흐멜니츠키는 코자크들에게 폴란드와의 전쟁으로 인한 고통과 정교회를 공유하는 러시아로부터 원조를 받아야 할 필요성을 설명했다. 그는 차르의 보호를 받는 것에 대한 찬반을 물었고, 참석한 코자크 전원은 찬성을 표했다. 회의가 끝나자 흐멜니츠키와 코자크 장관들은 러시아 사절단을 불러 부투르린 대사에게 차르의 칙령을 읽도록 했다.

회의 자체는 순조롭게 진행되었으나, 페레야슬라우 성당에서 차르에게 충성을 맹세하는 과정에서 문제가 발생했다. 러시아 사절단이 코자크의 충성 맹세를 요구하자, 흐멜니츠키는 먼저 러시아 사절단이 차르를 대신하여 "코자크 장군과 군대 전체를 폴란드 측에 넘기지 않고, 코자크의 자치권을 침해하지 않을 것"을 유럽의 관습에 따라 약속해 달라고 요구했다. 그러나 부투르린 대사는 러시아에서는 군주가 신하에게 맹세하지 않는다며 이를 거부했고, 코자크 측은 차르의 도움이 필요하니 의심 없이 차르를 믿고 맹세해야 한다고 주장했다. 당시 우크라이나와 폴란드 등 유럽에서는 군주와 신하가 서로 맹세함으로써 주종 관계가 성립되었지만, 러시아의 다른 관행 때문에 충돌이 발생한 것이다.[20][23]

흐멜니츠키와 코자크 장관들은 급히 성당을 나와 다시 장관 회의를 열었다. 코자크들 사이에서 일방적인 맹세에 대한 거부감이 강했기 때문에, 흐멜니츠키는 측근인 레스니츠키 연대장과 테테리야 연대장을 부투르린에게 보내 우크라이나 측의 요구를 수용해달라고 다시 요청했다. 그러나 러시아 사절단은 재차 거부하면서, 차르는 코자크에게 맹세하지 않지만 코자크의 전통과 자치권은 존중할 것이라고 약속했다. 다른 방도가 없었던 우크라이나 측은 결국 성당으로 돌아가 일방적으로 차르에게 충성을 맹세하며, "마을과 영토와 함께 차르 폐하의 신하로서 영원히 함께할 것"을 서약했다. 맹세 후 부투르린 대사는 흐멜니츠키가 이끄는 코자크들에게 차르의 군기와 불라바(헤트만의 상징) 등 표식을 전달하며 보호 의식을 마쳤다.[20]

4. 2. 맹세 문제

1654년 1월 18일, 페레야슬라우의 성당에서 차르에게 충성을 맹세하는 절차를 진행하려 할 때 문제가 발생했다. 러시아 사절단 대표 바실리 부투를린은 카자크가 먼저 차르에게 충성을 맹세할 것을 요구했다.[21]

이에 보흐단 흐멜니츠키는 당시 유럽의 관습에 따라 상호 맹세를 주장했다. 즉, 러시아 사절단이 차르를 대신하여 "카자크 장군과 카자크 군의 전원을 폴란드 측으로 보내지 않을 것과, 카자크의 자치권 등을 침해하지 않을 것"을 먼저 약속해야 한다는 것이었다.[20][23] 당시 폴란드를 포함한 유럽에서는 군주와 신하가 서로의 의무를 확인하는 상호 맹세를 통해 주종 관계가 성립되는 것이 일반적이었다.[20][23]

그러나 부투르린 대사는 러시아에서는 군주가 신하에게 맹세하지 않는다는 전통을 내세우며 이를 단호히 거부했다. 그는 카자크 측이 차르의 원조를 받는 입장이므로, 의심 없이 차르를 믿고 먼저 맹세해야 한다고 주장했다.[20][23] 러시아의 독특한 주종 관계 관념이 유럽식 관습에 익숙했던 카자크 측과 충돌한 것이다.[20][23]

흐멜니츠키와 카자크 지도자들은 성당을 나와 긴급 회의를 열었다. 카자크들은 일방적인 맹세를 원하지 않았기에, 흐멜니츠키는 측근인 레스니츠키 연대장과 테테리야 연대장을 부투르린에게 보내 다시 한번 상호 맹세를 설득하려 했다. 하지만 러시아 사절단은 요구를 재차 거부하면서도, 차르가 카자크의 전통과 자치를 존중할 것이라고 구두로 약속하는 데 그쳤다.

뾰족한 대안이 없었던 카자크 지도부는 결국 러시아 측의 요구를 수용했다. 그들은 성당으로 돌아가 일방적으로 차르에게 충성을 맹세하며, "마을과 영토와 함께 차르의 신하로 영원히 있을 것"을 서약했다.[14][20] 맹세 후 부투르린 대사는 흐멜니츠키가 이끄는 카자크에게 차르의 군기와 표식을 전달하며 보호 의식을 마쳤다.[20]

하지만 모든 카자크가 순순히 맹세한 것은 아니었다. 일부 정교회 성직자들은 오랜 저항 끝에 마지못해 맹세했고, 일부 카자크 지도자들은 끝까지 맹세를 거부하기도 했다.[14] 이러한 일방적인 맹세는 이후 카자크와 러시아 간 관계의 불씨로 남게 되었다.

5. 조약의 결과

페레야슬라프 조약 체결 이후, 러시아 차르국은 코자크 헤트만국 주민들에게 차르에 대한 충성을 맹세하도록 요구했다. 상당수가 맹세했지만, 일부 종교 지도자, 도시민, 코사크 연대는 거부하거나 주저했다. 많은 우크라이나 주민들은 조약을 통해 평화가 오기를 기대했다.

그러나 조약은 곧바로 러시아-폴란드 전쟁 (1654-1667)으로 이어졌다. 러시아와 코사크 연합군은 폴란드-리투아니아 연방 영토로 진격했으나, 전쟁 중 점령지 문제 등으로 양측의 갈등이 불거졌다. 1655년 스웨덴이 전쟁에 가담(대홍수)하면서 전선은 확대되었고, 보흐단 흐멜니츠키는 스웨덴과 협력하기도 했다.[20]

전쟁이 진행되면서 우크라이나의 자치권과 영토를 둘러싼 러시아, 스웨덴과의 이해관계 충돌이 심화되었다. 특히 러시아가 1656년 코사크의 동의 없이 폴란드와 단독 강화 조약을 맺자, 흐멜니츠키는 이에 반발하여 러시아의 보호에서 벗어나 독자 노선을 추구하며 스웨덴과의 관계를 강화했다.[20] 하지만 흐멜니츠키는 곧 병사했고(1657년), 그의 사후 코사크 지도부는 분열되어 황폐 시대라 불리는 내전과 혼란에 빠졌다. 결국 이러한 혼란 속에서 코사크 헤트만국은 점차 약화되어 18세기 말 러시아 제국에 의해 완전히 병합되었다.[20]

5. 1. 러시아-폴란드 전쟁 (1654-1667)

페레야슬라프 조약은 러시아-폴란드 전쟁의 직접적인 원인이 되었다.[14] 조약 체결 후, 러시아 사절단은 코자크 헤트만국의 17개 연대와 우크라이나 마을을 방문하여 1654년 1월부터 2월까지 12만 7천여 명에게 차르에 대한 충성을 맹세하게 했다. 그러나 키예프 관구 대주교를 비롯한 우크라이나 정교회 고위 성직자들과 페레야슬라프, 키예프, 초르노빌의 시민들, 그리고 우만, 브라츠라프, 폴타바, 크로피우나 연대의 코사크 및 자포로지아 시치는 맹세를 거부하거나 주저했다. 그럼에도 불구하고 다수의 우크라이나 주민들은 조약을 통해 평화가 정착되기를 기대하며 맹세에 참여했다.

1654년 봄, 러시아는 우크라이나와 폴란드 사이의 전쟁에 개입하며 러시아-폴란드 전쟁을 시작했다. 러시아군 약 4만 명과 코사크 군대 1만 8천 명으로 구성된 연합군은 벨라루스 지역을 침공하여 폴로츠크, 비테프스크, 스몰렌스크 등 주요 도시를 점령했다. 이 과정에서 코사크 군대는 독자적으로 남부 벨라루스를 점령하고 코사크 행정 체제를 구축했으나, 러시아가 이 지역의 영유권을 주장하면서 양측 간 영토 갈등이 발생했다.

1655년 여름, 러시아의 폴란드 침공을 계기로 스웨덴 역시 폴란드를 침공(대홍수)했다. 스웨덴과 연계한 보흐단 흐멜니츠키의 코사크 군대와 러시아 지원군은 갈리치아 지방으로 진격했다.[20] 그러나 전쟁이 성공적으로 진행될수록 우크라이나, 스웨덴, 러시아 사이의 이해관계 충돌은 심화되었다. 흐멜니츠키는 우크라이나인이 거주하는 모든 지역을 코사크 국가의 영토로 통합하려 했지만, 스웨덴은 서우크라이나의 갈리치아 지방을 자국령으로 간주하여 이를 거부했다. 러시아 역시 코사크가 실질적으로 통치하던 남부 벨라루스에 대한 영유권을 주장했다.

이러한 상황 속에서 러시아는 스웨덴의 세력 확장을 경계하여 1656년 5월 스웨덴에 선전포고를 했고, 같은 해 10월에는 빌뉴스에서 폴란드와 단독 강화 조약을 체결했다. 러시아의 독단적인 외교 노선 변경에 실망한 흐멜니츠키는 러시아의 보호에서 벗어나기로 결심했다. 그는 트란실바니아, 왈라키아, 몰도바, 오스트리아, 크림 칸국, 오스만 제국과 독자적인 외교 관계를 복원했으며, 스웨덴과 동맹을 맺고 폴란드와의 전쟁을 위해 2만 명의 지원군을 파견했다.[20]

그러나 흐멜니츠키는 중병에 걸렸고, 코사크 내부에서도 친러시아파, 친폴란드파, 친오스만파 등으로 분열되어 우크라이나의 정치적 상황은 매우 불안정했다. 결국 흐멜니츠키는 1657년 8월 6일에 사망했고, 이후 코사크 지도자들 간의 권력 다툼은 격화되어 우크라이나는 주변국들의 개입 속에 내전에 휩싸이는 황폐 시대를 맞이했다. 이 내전 속에서 친러시아파 코사크만이 자치 국가를 유지할 수 있었으나, 이마저도 18세기 말 러시아 제국에 의해 폐지되고 우크라이나는 완전히 병합되었다.[14][20] 1667년 안드루소보 휴전으로 전쟁이 종결되면서 동부 우크라이나는 공식적으로 폴란드에서 러시아로 이양되었다.[14]

5. 2. 우크라이나-러시아 관계의 변화

1654년 봄, 러시아 차르국은 우크라이나-폴란드 전쟁에 개입하여 러시아-폴란드 전쟁 (1654-1667)이 시작되었다. 4만 명의 러시아군과 1만 8천 명의 코자크 군대는 연합하여 벨라루스 지방을 침공해 폴로츠크, 비테프스크, 스몰렌스크 등을 점령했다. 이 전쟁 중에 코자크 군대는 자력으로 남부 벨라루스를 정복하여 코사크 국가의 연대 행정 체제를 현지에 설치했지만, 러시아가 남부 벨라루스를 러시아에 양도할 것을 요구하면서 우크라이나와 러시아 사이에 영토 문제가 발생했다.1655년 여름, 러시아의 폴란드 침공을 계기로 스웨덴 역시 폴란드에 선전포고하고 폴란드를 침공했다. 보흐단 흐멜니츠키가 이끄는 코자크 군대는 스웨덴 측과 연계하여 갈리치아 지방으로 진격했다.[20]

대폴란드 전쟁이 성공할수록, 우크라이나, 스웨덴, 러시아와의 갈등이 심화되었다. 흐멜니츠키는 우크라이나인이 거주하는 모든 지역을 코사크 국가의 지배하에 두려고 했지만, 스웨덴 측은 서우크라이나의 갈리치아 지방을 자국령으로 삼으려고 했기 때문에 코사크의 요구를 거부했다. 또한, 남부 벨라루스에는 실제로 코사크의 연대 행정 체제가 설치되어 있었음에도 불구하고, 러시아 측은 해당 지방이 러시아의 것이라고 주장했다.

그러던 중 러시아는 스웨덴의 강화를 경계하여 1656년 5월에 스웨덴에 전쟁을 선포했다. 그리고 같은 해 10월에 빌뉴스에서 폴란드와 단독 강화 조약을 맺었다. 이를 알게 된 흐멜니츠키는 러시아의 보호에서 벗어나기로 결심하고, 11월에 일방적으로 트란실바니아, 왈라키아, 몰도바, 오스트리아, 크림, 오스만 제국과 외교 관계를 부활시키고 스웨덴과 동맹 조약을 맺어 폴란드와 싸우기 위해 스웨덴 군에 2만 명의 지원군을 파견했다.[20]

그러나 러시아와의 국교를 끊는 것은 시세가 불리했다. 흐멜니츠키는 중병에 걸렸고, 코사크 내부에는 친러시아파, 친폴란드파, 친오스만파 등 파벌이 생겨 우크라이나 국내는 충분히 통일되지 않았다. 이렇게 우크라이나가 적대 세력에 둘러싸이면서, 같은 해 1657년 8월 6일에 흐멜니츠키가 사망하고, 코사크 장관들의 불화가 현저해져 이웃 나라에 조종당해 서로 싸우기 시작했다. 17세기 후반부터 18세기 전반에 걸쳐 이어진 우크라이나 내전에서는 친러시아파 코사크만이 자치 국가로 존속할 수 있었다. 그러나 18세기 말에 다른 코사크 파벌이 인접국에 의해 멸망하자 러시아 제국은 친러시아파 코사크 국가를 폐지하고 우크라이나를 병합했다.[20]

5. 3. 황폐 시대와 우크라이나 분할

보흐단 흐멜니츠키 사후, 우크라이나는 황폐 시대라 불리는 극심한 혼란기에 접어들었다. 흐멜니츠키는 빌나 휴전 (1656) 등 러시아의 독단적인 정책에 실망하여 러시아의 보호에서 벗어나려 했으나[14], 1657년 8월 6일에 중병으로 사망했다.[20] 그의 사후 코사크 지도자들 사이의 불화가 심화되었고, 친러시아파, 친폴란드파, 친오스만파 등 여러 파벌로 나뉘어 내전을 벌였다. 이웃 국가들은 이러한 분열을 이용하여 우크라이나 문제에 개입했다.[20]이러한 혼란 속에서 러시아-폴란드 전쟁 (1654-1667)이 계속되었고, 결국 1667년 안드루소보 휴전이 체결되었다. 이 조약으로 드니프로 강을 경계로 좌안 우크라이나(동부)는 러시아 차르국에, 우안 우크라이나(서부)는 폴란드-리투아니아 연방에 귀속되었다.[14] 이로써 흐멜니츠키가 세운 코사크 헤트만국은 사실상 분할되었고, 좌안 우크라이나만이 러시아의 통제 하에 자치권을 유지하게 되었다. 그러나 이 자치권마저도 점차 축소되어, 18세기 말 러시아 제국은 코사크 국가를 완전히 폐지하고 우크라이나를 병합했다.[20][14]

5. 4. 장기적 영향

겉보기에 관대했던 페레야슬라프-모스크바 조항은 실제 정치 상황, 모스크바의 제국주의적 정책, 그리고 보흐단 흐멜니츠키 자신의 책략 속에서 점차 그 의미가 퇴색되었다. 흐멜니츠키는 빌나 휴전 (1656) 등 러시아의 독자적인 외교 행보에 실망하여 헤트만국을 러시아의 종속에서 벗어나게 하려 시도했다. 페레야슬라프 조약은 결국 러시아-폴란드 전쟁 (1654-1667)으로 이어졌고, 1667년 안드루소보 휴전을 통해 동부 우크라이나(좌안 우크라이나)가 폴란드에서 러시아로 넘어가게 되었다. 흐멜니츠키가 세운 자치적인 코자크 헤트만국은 좌안 우크라이나 지역으로 축소되었고, 러시아 제국 내에서 명맥을 유지하다 1764년부터 단계적으로 해체되기 시작하여 1775년 자포리자 코사크의 완전한 해산과 우크라이나 지역에 대한 농노제 도입으로 소멸하였다.[14][15] 17세기 후반부터 18세기 전반에 걸쳐 이어진 우크라이나 내전 속에서 친러시아파 코사크만이 자치 국가로서 존속할 수 있었으나, 결국 18세기 말 러시아 제국은 이마저도 폐지하고 우크라이나를 완전히 병합했다.[20]러시아의 입장에서 이 조약은 코사크 헤트만국을 러시아 국가 체제 안으로 완전히 편입시키는 결과를 가져왔다. 이를 통해 러시아 차르와 황제는 스스로를 "전 러시아의 독재자"(Самодержецъ Всероссійскій|사모데르줴츠 프세로시스키ru)라 칭하는 것에 대한 정당성을 확보하고자 했다. 당시 외세의 지배를 받지 않던 옛 키예프 루스 영토의 유일한 계승자를 자처한 러시아는, 페레야슬라프 조약을 통해 모든 루스 영토를 재통일한다는 명분을 내세웠다. 20세기 소련 시대의 역사 서술에서는 페레야슬라프 평의회를 "우크라이나와 러시아의 재통일"이라는 사건으로 규정하고 기념했다.

폴란드-리투아니아 연방에게 이 조약은 국력 쇠퇴의 시작을 알리는 사건 중 하나였으며, 이는 18세기 말 폴란드 분할로 이어져 국가의 소멸을 초래했다.

1954년 소련에서는 "우크라이나와 러시아의 재통일" 300주년 기념행사가 대대적으로 열렸고, 이 과정에서 크림반도가 러시아 SFSR에서 우크라이나 SSR로 이관되기도 했다. 2004년, 조약 체결 350주년을 맞아 당시 우크라이나의 레오니드 쿠치마 대통령 행정부는 1월 18일을 공식 기념일로 지정했다.

현대 우크라이나 민족주의자들은 페레야슬라프 조약을 우크라이나 독립의 기회를 놓친 사건으로 평가하며 부정적인 시각을 보인다.[17] 러시아 내전 시기 잠시 독립을 이루었으나 우크라이나-소비에트 전쟁으로 좌절되었고, 결국 소련 해체 이후에야 독립을 달성할 수 있었다.[17] 반면, 우크라이나 내 친러시아 성향의 정당들은 이 날을 기념하며 러시아, 우크라이나, 벨라루스 세 동슬라브족 국가의 재통일을 주장하기도 한다.[17] 2023년에는 폴란드의 안제이 두다 대통령이 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령에게 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아가 패배할 경우, 평화 조약의 상징으로 러시아 측 대표들을 페레야슬라프로 불러들이자는 제안을 하기도 했다.[18]

6. 역사적 평가

페레야슬라프 조약(회의)에 대한 역사적 평가는 러시아와 우크라이나 사이에서 극명하게 엇갈린다.[19]

러시아 제국 시대부터 소련을 거쳐 현대 러시아에 이르기까지, 러시아 측에서는 이 조약을 우크라이나가 러시아에 통합되는 과정의 중요한 단계, 즉 "러시아와 우크라이나의 재결합"으로 간주하며 긍정적으로 평가해왔다.[19] 이러한 관점은 러시아 제국 건설과 소련의 이데올로기 형성에 중요한 역사적 서사로 활용되었으며, 현재 러시아의 학교 교육에서도 찾아볼 수 있다.[19]

반면, 우크라이나에서는 이러한 러시아 중심적 해석을 부정한다. 우크라이나 학자들은 페레야슬라프 조약이 폴란드-리투아니아 연방에 맞서기 위한 일시적인 군사 동맹이었을 뿐, 러시아에 예속되려는 의도는 없었다고 주장한다.[19] 당시 막 독립한 코자크 헤트만국이 폴란드의 지배에서 벗어나 다시 러시아의 지배 아래로 들어갈 이유가 없었다는 것이다. 이들은 조약 이후에도 보흐단 흐멜니츠키와 그의 후계자들이 러시아의 간섭에 저항하고 독자적인 외교 노선을 추구했던 점을 근거로 제시하며, 조약이 곧바로 우크라이나의 러시아 병합을 의미하지 않았음을 강조한다.[19]

6. 1. 러시아의 관점

러시아의 입장에서 페레야슬라프 조약은 러시아가 키예프 루스의 계승자로서 모든 루스 영토를 재통일한다는 명분을 제공하는 중요한 사건으로 여겨진다. 이 조약을 통해 러시아 차르는 "전 러시아의 독재자"(Самодержецъ Всероссійскій|사모데르제츠 프세로시스키ru)라는 칭호의 정당성을 확보하고자 했다.[19] 결과적으로 이 조약은 코자크 헤트만국이 러시아 국가 체제 안으로 완전히 편입되는 과정의 시작점이 되었으며, 1775년에는 자포로지예 시치가 해산되고 해당 지역에 농노제가 도입되는 결과로 이어졌다.[15]러시아 제국 시대 역사학에서는 이 사건을 "러시아에 의한 우크라이나 병합"으로 해석하며 제국 건설의 중요한 단계로 간주했다. 소련 시대에는 이를 "우크라이나와 러시아의 재통일"(Воссоединение Украины с Россией|보소예디녜니예 우크라이늬 스 로시예이ru)로 규정하며, 오랫동안 염원해 온 형제 국가 간의 결합으로 묘사했다. 이러한 관점은 현대 러시아 역사학계와 학교 교육에서도 이어져, 1654년 페레야슬라프 회의를 "러시아와 우크라이나의 재결합"으로 설명하고 있다.[19]

1954년에는 조약 300주년을 기념하는 행사가 소련 전역에서 대대적으로 열렸으며, 이 과정에서 크림반도가 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국에서 우크라이나 소비에트 사회주의 공화국으로 이관되기도 했다. 이는 당시 소련 정부가 '재통일' 서사를 얼마나 중요하게 여겼는지 보여주는 사례이다.

6. 2. 우크라이나의 관점

페레야슬라프 조약에 대한 우크라이나 내의 평가는 복합적이다. 우크라이나 민족주의자들은 이 조약을 우크라이나가 독립할 기회를 놓친 사건으로 간주하며 부정적으로 평가한다.[17] 이들은 이 조약이 결국 러시아 제국의 지배로 이어졌다고 본다.반면, 현대 우크라이나 학계에서는 러시아 제국이나 소련 시대의 "재결합"이라는 해석에 대해 비판적이다.[19] 이들은 페레야슬라프 조약이 폴란드-리투아니아 연방의 지배에서 벗어나기 위한 보흐단 흐멜니츠키의 전략적 선택이었으며, 러시아 차르국과의 영구적인 통합이 아닌 일시적인 군사 동맹의 성격이 강했다고 주장한다.[19] 당시 독립한 지 얼마 되지 않은 코자크 헤트만국이 폴란드-리투아니아 연방의 지배에서 벗어나 다시 러시아 차르국의 지배 아래로 들어가려 했을 가능성은 낮다는 것이다.[19]

이러한 주장의 근거로, 우크라이나 역사가들은 1656년 러시아 차르국이 폴란드-리투아니아 연방과 빌나 휴전을 맺으며 사실상 우크라이나와의 동맹을 저버리자, 보흐단 흐멜니츠키가 즉시 러시아 차르국과의 관계를 재고하고 스웨덴과 새로운 동맹을 모색했다는 점을 강조한다.[19] 또한, 보흐단 흐멜니츠키 이후의 헤트만들도 러시아 차르국의 간섭과 자치권 축소 시도에 맞서 다른 나라와 동맹을 맺거나 저항했던 역사가 있으므로, 페레야슬라프 조약이 곧바로 우크라이나의 러시아 차르국 병합을 의미하지는 않았다고 본다.[19]

궁극적으로 헤트만국은 러시아 제국에 의해 자치권을 점차 잃어갔으며, 1775년 자포리자 코사크가 해산되고 해당 지역에 농노제가 도입되는 결과로 이어졌다.[15] 그럼에도 불구하고, 일부에서는 이 조약이 당시 우크라이나를 폴란드-리투아니아 연방의 지배에서 벗어나게 하려는 정치적 목적을 가진 계획이었다고 평가하기도 한다.[16]

6. 3. 한국의 관점

페레야슬라프 조약은 강대국 사이에 놓인 약소국이 생존을 위해 어떤 전략을 선택하고, 그 결과 어떤 한계에 부딪히는지를 보여주는 역사적 사례로, 한국의 역사적 경험에 비추어 여러 시사점을 던져준다.17세기 중반, 보흐단 흐멜니츠키가 이끈 흐멜니츠키 봉기는 폴란드-리투아니아 연방의 지배와 귀족들의 억압에 맞서 우크라이나 민중의 자치와 정교회 신앙의 자유를 확보하려는 저항이었다.[14] 크림 칸국의 지원을 받으며 봉기는 초기에 상당한 성공을 거두었지만, 폴란드-리투아니아 연방, 러시아 차르국, 오스만 제국이라는 세 강대국의 각축 속에서 흐멜니츠키가 확보한 자치권은 불안정한 상태에 놓였다. 특히, 봉기를 이끈 흐멜니츠키는 정통성 있는 군주가 아니었기에 독립 국가를 선포하기 어려웠고, 제한된 자원과 유일한 동맹인 크림 칸국의 미온적인 태도는 독자적인 생존을 더욱 어렵게 만들었다.[14]

이러한 상황에서 흐멜니츠키는 러시아 차르국의 보호를 받는 길을 선택하게 된다. 1654년 1월 페레야슬라프에서 열린 코자크 평의회에서 흐멜니츠키는 러시아의 보호 아래 들어갈 필요성을 역설했고, 참석자들의 동의를 얻어 알렉세이 1세 차르에게 충성을 맹세했다.[14] 이는 외세의 압박 속에서 우크라이나의 실질적인 자치와 민족의 정체성(특히 정교회 신앙)을 지키기 위한 불가피한 선택으로 해석될 수 있다. 당시 러시아 대표단과의 협상에서 코자크 측은 러시아로부터 구체적인 약속을 얻어내려 했으나, 러시아 측은 명확한 보장보다는 차르의 호의에 기댈 것을 요구했다.[14]

이후 모스크바에서 진행된 협상을 통해 우크라이나는 등록 코자크의 유지, 키예프 정교회 대주교의 지위 유지 등 상당한 수준의 자치권을 인정받는 것처럼 보였다. 코자크 헤트만은 폴란드 및 오스만 제국과의 외교를 제외하고는 독자적인 외교 활동도 일부 허용되었다.[14] 그러나 이러한 약속은 러시아의 제국주의적 팽창 정책 앞에서 점차 무력화되었다. 러시아는 빌나 휴전(1656) 등 우크라이나의 의사와 무관하게 독자적인 외교 정책을 추진하며 우크라이나를 종속시키려 했고, 이에 실망한 흐멜니츠키는 러시아의 영향력에서 벗어나려는 시도를 하기도 했다.[14]

결국 페레야슬라프 조약은 러시아-폴란드 전쟁 (1654-1667)의 도화선이 되었고, 전쟁 결과 체결된 안드루소보 휴전(1667)으로 우크라이나는 드니프로 강을 기준으로 동부는 러시아, 서부는 폴란드에 분할되는 비극을 맞이했다. 흐멜니츠키가 세웠던 자치 국가인 코자크 헤트만국은 좌안 우크라이나로 축소되었고, 그나마 유지되던 자치권마저 점차 약화되어 18세기 후반 러시아 제국에 의해 완전히 해체되었다.[14]

페레야슬라프 조약의 과정과 결과는 강대국과의 동맹을 통해 생존과 자주성을 확보하려 했던 약소국의 노력이 어떻게 좌절될 수 있는지를 보여준다. 이는 주변 강대국들의 영향력 속에서 국가의 독립과 번영을 추구해 온 한국의 역사적 경험과도 유사한 측면이 있어, 국가의 외교 전략과 민족의 운명에 대해 깊이 생각해 볼 계기를 제공한다.

참조

[1]

웹사이트

Pereyaslav Agreement

http://www.britannic[...]

[2]

서적

History of Ukraine: The Land and Its Peoples

https://books.google[...]

University of Toronto

[3]

서적

Liberation war of the Ukrainian people against the oppression of szlachta Poland and annexation of Ukraine to Russia (1648-1654)

Kiev

[4]

서적

Bohdan Khmelnytskyi

Lviv

[5]

서적

History of Russia

Moscow

[6]

간행물

Struggle for the Polish Crown after the death of Władysław IV

Lviv

[7]

서적

Bohdan Khmelnytskyi. Social-political portrait

Kiev

[8]

간행물

Acts relating to the history of Southern and Western Russia

Saint Petersburg

[9]

간행물

Moscow policy of Bohdan Khmelnytskyi: objectives and attempts of their realization. Ukraine and Russia in historical retrospective: outlines in three volumes

Naukova Dumka

[10]

간행물

Unification of Ukraine with Russia

Moscow

[11]

간행물

Between Zamość and Zboriv

Lviv

[12]

서적

Bohdan Khmelnytskyi documents (1648-1658)

Kiev

[13]

간행물

Two unknown letters of Bohdan Khmelnytskyi

Lviv

[14]

웹사이트

Kozaczyzna, Rzeczpospolita, Moskwa

http://www.rp.pl/art[...]

Rzeczpospolita

2012-08-06

[15]

논문

Слабкі місця сучасної українознавчої термінології (за текстами навчальних програм з українознавства)

[16]

뉴스

Honest History 10: How one treaty made Ukraine vassal of Russia for 337 years

https://www.kyivpost[...]

2018-06-22

[17]

논문

Modern Imperialism in Crimea and the Donbas

https://digitalcommo[...]

2017-10-01

[18]

뉴스

Duda: After its victory, Ukraine should sign peace treaty with Russia in Pereiaslav

https://www.ukrinfor[...]

Ukrinform

2023-02-01

[19]

웹사이트

Орест Субтельний. Україна. Історія. Велике повстання. Переяславська рада.

http://www.infoukes.[...]

[20]

서적

ウクライナ史の概説

[21]

문서

Горобець 2001:142

[22]

문서

当日にツァーリに忠節を誓った平コサックには8人しかいなかった(チヒリン連隊には1人、カーニウ連隊には3人、コールスニ連隊には4人)。

[23]

문서

Горобець 2001:143

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com