왈라키아

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

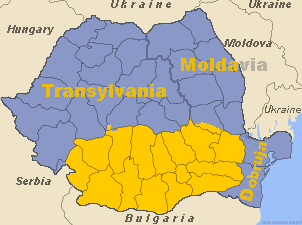

왈라키아는 게르만족이 로마인과 다른 외국인을 지칭하기 위해 사용한 단어에서 유래된 이름으로, 현재 루마니아 남부에 위치한 역사적 지역이다. 14세기부터 불가리아, 세르비아, 우크라이나, 독일어권 등 다양한 지역에서 불렸으며, 루마니아인들은 자국을 "Țara Românească" (루마니아 땅)라고 불렀다. 왈라키아는 다뉴브 강 북쪽, 카르파티아 산맥 남쪽에 위치하며, 문테니아와 올테니아로 나뉜다. 이 지역은 로마 제국의 지배를 받았으며, 중세 시대에는 불가리아, 페체네그족, 쿠만족 등의 지배를 거쳐 14세기 초 바사라브 1세에 의해 왈라키아 공국이 건국되었다. 왈라키아는 오스만 제국의 영향을 받았고, 19세기 초에는 그리스 독립 전쟁, 러시아-튀르크 전쟁 등의 사건을 겪으며 루마니아로의 통일을 향해 나아갔다. 왈라키아의 사회는 노예 제도를 특징으로 했으나, 1840년대와 1850년대에 걸쳐 폐지되었으며, 2011년 기준 8백만 명 이상의 인구를 가지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 루마니아의 역사적 지역 - 트란실바니아

트란실바니아는 루마니아 중부와 북서부에 위치한 역사적 지역으로, 다양한 민족과 제국의 지배를 거쳐 풍부한 역사와 문화 유산을 지니고 있다. - 루마니아의 역사적 지역 - 몰다비아

몰다비아는 몰도바 강에서 유래된 공국으로, 루마니아 동부와 북동부에 걸쳐 있었으며, 왈라키아 공국과 연합하여 루마니아 공국을 형성하고 루마니아 왕국으로 발전했으며, 동몰다비아는 소련에 합병되었다가 몰도바 공화국으로 독립했다. - 발칸반도의 옛 나라 - 그리스 왕국

그리스 왕국은 1832년부터 1924년, 그리고 1935년부터 1973년까지 존속했던 입헌 군주국으로, 바이에른 왕가와 글뤽스부르크 왕가의 통치를 거치며 영토 확장과 경제 발전을 이루었으나, 군주제 폐지와 군사 정권 수립 등 격동의 시기를 겪었다. - 발칸반도의 옛 나라 - 유고슬라비아

유고슬라비아는 17세기 후반 남슬라브인 왕국 건설을 목표로 시작하여, 유고슬라비아 왕국, 공산주의 정권 수립 후 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국으로 변화하였으나, 1990년대 초 유고슬라비아 전쟁을 거쳐 구성 공화국들의 독립으로 붕괴되었다.

2. 어원

왈라키아라는 이름은 게르만족과 초기 슬라브족이 로마인과 외국어를 사용하는 다른 사람들을 지칭하기 위해 사용한 용어 ''walhaz''에서 유래되었다.[14] 서북유럽에서는 이것이 웨일스, 콘월, 왈롱 등을 낳았고, 동남유럽에서는 로망스어 사용자를, 나중에는 일반적으로 목동들을 지칭하는 데 사용되었다.[14] 왈라키아는 지칭어로, 루마니아인들은 "Țara Românească" - 루마니아 국가 또는 루마니아 땅이라는 명칭을 사용했다.[14] 일부 루마니아 텍스트에서는 ''Valahia'' 또는 ''Vlahia''로 나타나기도 한다.[14]

교회 슬라브어 텍스트의 중세 초기에는 '''' (Земли Унгро-Влахискоиcu 또는 "헝가로-왈라키아 땅")라는 이름도 이 지역을 지칭하는 데 사용되었다.[14] "Ungrovalahia"로 루마니아어로 번역된 이 용어는 루마니아 정교회 헝가로-왈라키아 수도 대교구를 지칭하며, 그리스의 테살리아 또는 대왈라키아 또는 세르비아의 소왈라키아(Mala Vlaška)와 대조적으로 현대 시대까지 종교적 맥락에서 사용되었다.[14] 이 국가의 루마니아어 명칭은 무텐니아 (산의 땅), Țara Rumânească (루마니아 땅), Valahia, 그리고 드물게 România였다.[15]

14세기 이후 오랫동안 왈라키아는 불가리아 자료에서는 '''' (), 세르비아 자료에서는 '''' (), 우크라이나어 자료에서는 '''' (), 독일어 사용(특히 트란실바니아 작센인) 자료에서는 ''Walacheide'' 또는 ''Walacheyde''로 불렸다. 왈라키아의 전통적인 헝가리어 이름은 "눈이 덮인 저지대"를 뜻하는 ''Havasalföldhu''이며, 이의 오래된 형태는 "눈 덮인 산 너머의 땅"을 의미하는 ''Havaselvehu''이다("눈 덮인 산"은 남 카르파티아 산맥(트란실바니아 알프스)를 가리킨다).[17][18] 오스만 투르크어에서는 '''' 또는 단순히 '''' افلاقota이라는 용어가 나타난다.[19]

13세기 아랍 연대기에서는 불가리아 대신 왈라키아라는 이름을 사용했다.[20] 그들은 왈라키아의 좌표를 제공하고 왈라키아가 ''''으로, 주민들을 '''' 또는 ''''라고 명시했다.[20] 왈라키아의 올테니아 지역은 터키어로 ''Kara-Eflak''("검은 왈라키아") 및 ''Kuçuk-Eflak''("작은 왈라키아")로도 알려졌으며,[21] 전자는 몰다비아에도 사용되었다.[22]

3. 지리

면적이 약 77,000 km2인 왈라키아는 다뉴브 강 북쪽(그리고 오늘날의 불가리아)에 위치하며, 세르비아 동쪽, 남 카르파티아 산맥 남쪽에 위치해 있다. 왈라키아는 동쪽의 문테니아와 서쪽의 올테니아로 나뉘며, 두 지역의 경계는 올트 강이다.

왈라키아의 전통적인 경계는 몰다비아와 대부분 밀코브 강과 일치한다. 동쪽으로는 다뉴브 강의 북-남 굽이 위로 도브루자 (북 도브루자)와 인접해 있다. 카르파티아 산맥 너머 왈라키아는 트란실바니아와 경계를 이룬다.

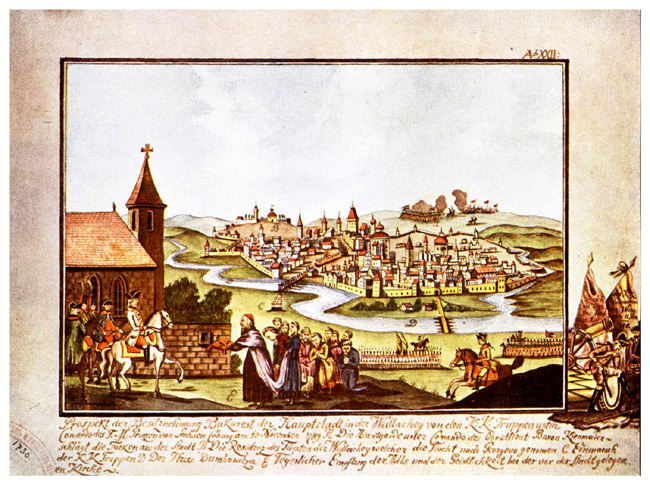

수도는 시간이 지남에 따라 킴풀루룽에서 쿠르테아 데 아르제슈로, 그 다음 터르고비슈테로, 그리고 17세기 말 이후 부쿠레슈티로 변경되었다.

4. 역사

두 번째 다키아 전쟁 (서기 105년)에서 서부 올테니아는 로마 속주 로마 다키아의 일부가 되었으며, 이후 왈라키아의 일부는 모에시아 인페리어 속주에 포함되었다.[23] 로마의 ''리메스''는 119년에 처음 올트 강을 따라 건설되었으며, 2세기에 약간 동쪽으로 이동하여 다뉴브 강에서 루커르의 카르파티아 산맥까지 뻗어 있었다.[23] 로마 방어선은 245년에 올트 강으로 후퇴했고, 271년에는 로마인들이 이 지역에서 철수했다.[23]

이 지역은 로마화의 영향을 받았으며, 이동 시대에도 마찬가지였다.[23] 당시 오늘날 루마니아 대부분은 고트족과 사르마티아인이 침략하여 체르냐코프 문화로 알려졌으며, 이후 다른 유목민들의 물결이 이어졌다.[23] 328년에 로마인들은 수치다바와 오에스쿠스 (기겐 근처) 사이에 다리를 건설했는데, 이는 다뉴브 강 북쪽 민족과의 상당한 교역이 있었음을 시사한다.[23] 콘스탄티누스 1세 황제 치하에서 이 지역에 짧은 기간 로마의 지배가 있었음이 증명되었다.[23] 그는 332년에 다뉴브 강 북쪽에 정착한 고트족을 공격했다. 고트족 지배는 훈족이 판노니아 분지에 도착하고, 아틸라의 지휘 아래 다뉴브 강 양쪽에 있는 약 170개의 정착지를 공격하고 파괴하면서 끝났다.[23]

비잔틴 제국의 영향은 5~6세기 동안 이포테스티-칸데슈티 문화 유적에서 뚜렷하게 나타났다.[24] 그러나 6세기 후반과 7세기에 슬라브족이 왈라키아 영토를 넘어 비잔티움으로 가는 길에 정착하여 다뉴브강 남쪽 기슭을 점령했다.[24] 593년, 비잔틴 사령관 프리스쿠스는 왈라키아 영토에서 슬라브족, 아바르족 및 게피드족을 물리쳤고,[24] 602년에는 슬라브족이 이 지역에서 결정적인 패배를 겪었다. 플라비우스 마우리키우스 티베리우스는 군대에 다뉴브강 북쪽으로 배치하라고 명령했지만 그의 군대는 강력한 반대에 직면했다.[25]

681년 건국부터 대략 10세기 말 헝가리인이 트란실바니아를 정복할 때까지, 제1차 불가리아 제국은 왈라키아 영토를 지배했다. 쇠퇴와 그에 따른 불가리아의 비잔틴 정복 (10세기 후반부터 1018년까지)으로 왈라키아는 페체네그족의 지배하에 놓였고, 이들은 10세기와 11세기에 걸쳐 서쪽으로 지배력을 확장하다가 1091년경 패배했고, 남부 루테니아의 쿠만족이 왈라키아 땅을 차지했다.[26] 10세기부터 비잔틴, 불가리아, 헝가리, 그리고 나중에는 서방의 기록에서 블라크족을 포함한 소규모 정치체가 존재했으며, 이들은 '크냐즈'와 '보이보드'가 이끌었을 가능성이 있다.

1241년, 유럽의 몽골 침략 동안 쿠만족의 지배가 종식되었다. 왈라키아에 대한 직접적인 몽골 지배는 기록되지 않았다.[27] 왈라키아의 일부는 아마도 그 다음 기간 동안 헝가리 왕국과 불가리아 사이에서 잠시 분쟁이 있었을 것이지만, 몽골의 공격으로 인한 헝가리 권력의 심각한 약화가 그 후 수십 년 동안 왈라키아에서 나타난 새롭고 강력한 정치체의 설립에 기여한 것으로 보인다.[28]

지역 보예보데에 대한 최초의 기록 중 하나는 카르파티아 산맥 양쪽의 땅(트란실바니아의 하체그 지방 포함)을 다스리며 헝가리의 라슬로 4세에게 조공을 바치기를 거부한 리토보이 (1272)와 관련이 있다.[29] 그의 후계자는 그의 형제 바르바트 (1285–1288)였다.[29] 몽골의 추가 침략(1285–1319)과 아르파드 왕조의 몰락으로 헝가리 국가가 계속 약화되면서 왈라키아 정치체의 통일과 헝가리 지배로부터의 독립의 길이 열렸다.[29]

왈라키아의 건국은 라두 네그루의 업적으로 여겨지나, 헝가리의 카롤 1세에 반란을 일으켜 올트 강 양쪽에서 통치를 시작하고 킴풀루룽에 거주지를 정한 왈라키아의 바사라브 1세 (1310–1352)와 역사적으로 연결되어 있으며, 그는 바사라브 가문의 첫 번째 통치자였다.[29] 바사라브는 헝가리에 파가라시, 알마스 및 세베린 반의 땅을 할양하는 것을 거부하고 포사다 전투 (1330)에서 카롤을 격파했으며,[29] 동쪽으로 영토를 확장하여 부자크의 킬리야까지 영토를 포함했다고 한다.[29] 킬리야는 c. 1334년 노가이의 지배하에 있었기 때문에 후속 공작들은 이 지역에 대한 지배권을 유지하지 못했다.[30]

왈라키아의 라두 1세의 칙허장에는 왈라키아 보예보데가 불가리아의 차르 불가리아의 이반 알렉산데르에게 루카르와 덤보비차 강 다리에 있는 관세관에게 법에 따라 세금을 징수하도록 명령할 것을 요청하고 있다.[31] 카르파티아 산맥에 불가리아 관세관이 있다는 것은 이 지역에 대한 불가리아의 종주권을 나타내지만, 라두의 명령조는 왈라키아의 강력하고 증가하는 자율성을 암시한다.[31] 왈라키아의 라두 1세와 그의 후계자 왈라키아의 단 1세 아래에서 트란실바니아와 세베린의 영토는 헝가리와 계속 분쟁을 벌였다.[32] 바사라브는 왈라키아의 니콜라스 알렉산데르에 의해 계승되었고, 그 다음에는 왈라키아의 블라디슬라브 1세가 뒤를 이었다.[33] 블라디슬라브는 헝가리의 루이 1세가 다뉴브 강 남쪽 땅을 점령한 후 트란실바니아를 공격했으며, 1368년에는 그를 종주로 인정하는 데 동의했지만, 같은 해에 다시 반란을 일으켰다.[33] 그의 통치 기간에는 왈라키아와 오스만 제국 사이의 첫 번째 대결(블라디슬라브는 불가리아의 이반 시슈만과 동맹을 맺었다)도 있었다.[33]

발칸 반도 전체가 성장하는 오스만 제국의 일부가 되면서(1453년 술탄 메흐메트 2세에게 콘스탄티노폴리스가 함락되면서 그 과정이 마무리됨), 왈라키아는 미르체아 1세 (1386–1418)의 통치 말년에 빈번한 대립에 휩싸였다.[35] 미르체아는 처음에 로비네 전투를 포함한 여러 전투에서 오스만 제국을 격파하고, 그들을 도브루자에서 몰아내고 잠시 동안 자신의 통치를 다뉴브 삼각주, 도브루자, 실리스트라 (c. 1400–1404)까지 확장했다.[35] 그는 신성 로마 제국 황제 지기스문트, 야기에우워 폴란드 (니코폴리스 전투에 참가)와 동맹을 맺었고,[36] 메흐메트 1세가 투르누 머구렐레와 지우르지우를 점령한 후 1417년 오스만 제국과의 평화 조약을 받아들였다.[37] 두 항구는 1829년까지 짧은 중단을 제외하고 오스만 제국의 일부로 남아 있었다. 1418–1420년에 미하일 1세는 세베린에서 오스만 제국을 격파했지만 반격으로 전투에서 사망했다. 1422년에는 단 2세가 피포 스파노의 도움을 받아 무라드 2세에게 패배를 안겨 잠시 위험을 모면했다.[38]

1428년에 서명된 평화 조약은 내부 위기의 시대를 열었다. 단은 확립된 공작에 대항하여 일련의 보야르 연합을 이끈 라두 2세에 맞서 자신을 방어해야 했다.[39] 1431년 승리(보야르의 지원을 받은 알렉산드루 1세 알데아가 왕위에 오른 해)에 블라드 2세 드라쿨 (1436–1442; 1443–1447)이 차례로 타격을 입었지만, 그는 오스만 술탄과 신성 로마 제국 사이에서 타협을 시도했다.[40]

다음 10년은 다네슈티 가문과 드라쿨레슈티 가문의 경쟁하는 가문 사이의 갈등으로 특징지어졌다. 블라드 2세 드라쿨은 내부 및 외부의 갈등에 직면하여, 오스만 제국의 침략을 격퇴하는 것을 신조로 하는 독립 귀족 집단인 드라곤 기사단과 관계가 있었음에도 불구하고, 오스만 제국이 요구한 공물을 마지못해 지불하기로 동의했다. 공물의 일환으로, 블라드 2세 드라쿨의 아들들 (라두 첼 프루모스와 블라드 3세 드라큘라)은 오스만 제국의 감옥에 갇혔다. 오스만 제국 지도자들은 그들의 침략에 대한 기독교 저항을 인식하고, 1447년 아버지의 암살 이후 1448년에 블라드 3세를 풀어 통치하게 했다.

블라드 3세 임팔러 또는 블라드 3세 드라큘라로 알려진 그는 아버지에게 음모를 꾸몄던 보야르들을 즉시 처형했고, 국가 영웅이자 잔혹한 폭군으로 묘사되었다. 그는 불안정한 공국에 질서를 회복한 것에 대해 환호를 받았지만, 도둑, 살인자 또는 자신의 통치에 반대하는 사람에게는 자비를 보이지 않았다. 블라드는 말뚝형을 처형 방식으로 사용하여 범죄자에 대한 관용을 보여주었다. 블라드는 오스만 제국에 완강히 저항하며 오스만 제국을 격퇴하기도 하고 여러 번 밀려나기도 했다.

트란실바니아 작센족 또한 왈라키아의 국경을 강화하여 무역로에 대한 통제를 방해했기 때문에 그에게 분노했다. 보복으로, 작센족은 잔혹함에 대한 그로테스크한 시와 다른 선전을 배포하여 블라드 3세 드라큘라를 피를 마시는 자로 악마화했다.[41] 이 이야기는 서방, 특히 독일에 걸쳐 뱀파이어 소설의 분출에 강하게 영향을 미쳤다. 또한 1897년 고딕 소설 ''드라큘라''의 주인공에게 영감을 주었다.[42]

1462년, 블라드 3세는 터르고비슈테 야간 습격에서 메흐메트 정복자에게 패배하여 터르고비슈테로 후퇴하여 증가된 공물을 지불해야 했다.[43] 한편, 블라드 3세는 그의 형제 라두 첼 프루모스(r. 1437/1439–1475)와 바사라브 라이오타 첼 바트란과 병행한 갈등에 직면했다. 이로 인해 라두가 왈라키아를 정복하게 되었고, 그는 11년 통치 기간 동안 다시 나타난 블라드 3세와 바사라브 라이오타 첼 바트란과 갈등을 겪게 되었다.[44] 그 후 라두 4세 첼 마레 (라두 첼 마레, 1495–1508년 통치)는 보야르와 여러 타협을 이루어 몰다비아의 보그단 3세와의 충돌과는 대조되는 내부 안정의 시기를 보장했다.[45]

15세기 말, 올테니아 반으로서 사실상 독립적인 통치자였던 유력한 크라이오베슈티 가문이 왈라키아 공작위를 차지하는 경우가 보였다. 왈라키아 공 미흐네아 첼 러우(미흐네아 악행공, 블라드 3세의 아들)와 대립했던 크라이오베슈티 가문은 오스만 제국의 지원을 요청하여 미흐네아를 대신하여 블러두츠를 공작위에 앉혔다. 이 블러두츠가 반에게 적대감을 보이자 바사라브 가문은 크라이오베슈티 가문 출신의 왈라키아 공 네아고에 바사라브의 등장으로 공식적으로 단절되었다.[46] 네아고에 공이 다스린 평화로운 시대 (1512년 - 1521년)는 문화적 융성이 특징적이었으며 (쿠르테아 데 아르제슈 대성당 건설, 르네상스의 유입 등), 또한, 브라쇼브와 시비우에서의 트란실바니아 작센인 상인의 영향력이 강해졌다. 그리고 왈라키아는 헝가리 왕 러요시 2세와 동맹 관계에 있었다.[47] 네아고에의 아들 테오도시에가 왈라키아 공이 된 이후, 다시 4개월에 걸친 오스만 제국의 지배를 받아 왈라키아에 파샬루크 (파샤령) 창설을 꾀하는 것으로 보이는 군정이 실시되었다.[48] 이 위기가 왈라키아 공 라두 데 라 아푸마티(1522년부터 1529년에 걸쳐 4번 왈라키아 공이 되었다)를 지원하기 위해 모든 보이아르를 결집시켰다. 라두는 크라이오베슈티 가문과 쉴레이만 1세와의 합의 후, 전투에서 패배했다. 라두 공은 결국 쉴레이만의 지위와 종주권을 인증하고, 이전보다 많은 조공을 바칠 것을 승낙했다.

오스만 제국의 종주권은 그 이후 90년 동안 사실상 위협받지 않고 이어졌다. 1545년에 쉴레이만에 의해 쫓겨난 왈라키아 공 라두 파이시에는, 같은 해 오스만 행정에 브러일라 항을 양도했다. 라두 파이시에의 후계자 미르체아 초바눌(재위 1558년 - 1559년)은 재산 상속권을 받지 못하고 공작위에 오르는 것을 강요받았고, 그 때문에 자치권 축소를 받아들였다 (징세 증액, 그리고 친 터키 헝가리 왕위 청구자 서포여이 야노시를 지원하기 위한 트란실바니아로의 군사 개입 실시).[49] 보이아르의 일족들 간의 대립이 퍼트라슈쿠 첼 분 공 시대 이후 긴박해지고, 보이아르가 지배자 이상으로 우세를 자랑하는 것이, 페트루 더 영거 (1559–1568년, 섭정 도아므나 키아지나가 집정하며, 징세의 고통으로 알려짐), 미흐네아 투르키툴, 페트루 체르첼 시대에는 노골화되었다.[50] 보이아르들은 서유럽의 귀족과 같은 칭호를 가지고 있지 않더라도, 재산으로 관직을 살 수 있었고, 그 위에 이스탄불의 술탄이나 대재상에게 헌금을 하면 공이라는 최고위도 살 수 있었다. 또한, 오스만 제국 쪽도, 오래전부터 있는 보이아르에 의한 왈라키아 공 선거제를 남기면서도, 제국이 추천하는 인물이 유리하게 되도록 매수를 하는 것은 드문 일이 아니었다. 동시대의 오스만 제국령 헝가리나 발칸 여러 민족과 달리, 왈라키아, 트란실바니아, 몰다비아 3공국이 제국에 점령되지 않고, 파샤령도 되지 않은 것은 사실이다. 그러나, 제국은 위 3공국을 속국으로 간주하고 있었다.

오스만 제국은, 오스만 제국군의 물자 공급과 유지를 위해, 더욱 왈라키아와 몰다비아의 징세에 의존하게 되었다. 한편, 현지 왈라키아 군은, 강요되는 부담의 증가와, 용병 군이 훨씬 효율적임이 명백해지면서, 결국 소멸해 버렸다.[51]

처음에는 오스만 제국의 지원을 받아 1593년에 즉위한 미하이 용감공(미하이 비테아줄)은 트란실바니아의 바토리 지그몬드 및 몰다비아의 아론 보다와 동맹을 맺고 다뉴브강 북쪽과 남쪽의 무라트 3세 군대를 공격했다(칼루가레니 전투).[128] 그는 곧 신성 로마 제국 황제인 루돌프 2세의 종주권을 받아들였고, 1599~1600년에는 폴란드-리투아니아 연방의 국왕 지그문트 3세 바사에 대항하여 트란실바니아에 개입하여 이 지역을 자신의 권한 아래 두었다. 그의 짧은 통치는 이듬해 몰다비아까지 확장되었다.[52] 미하이 비테아줄은 잠시 동안 루마니아인이 거주하는 대부분의 영토를 통치하며 고대 다키아 왕국의 기반을 재건했다.[54] 미하이의 몰락 이후 왈라키아는 시미온 모빌러의 폴란드-몰다비아 군대에 점령되었고(몰다비아 마그나테 전쟁 참조), 1602년까지 이 지역을 점령했으며, 같은 해에 노가이의 공격을 받았다.[55]

오스만 제국의 성장의 마지막 단계는 왈라키아에 대한 압력을 증가시켰다. 정치적 통제는 오스만 제국의 경제적 지배와 동반되었고, 수도가 터르고비슈테에서 부쿠레슈티로 이전되었으며(오스만 국경에 더 가깝고 빠르게 성장하는 무역 중심지), 농노제가 미하이 비테아줄 시대에 장원제 수입을 늘리기 위한 조치로 확립되었으며, 하위 귀족(멸종 위기에 처해 1655년 ''세이메니'' 반란에 참여)의 중요성이 감소했다.[56] 또한 토지 소유에 대한 고위직 임명의 중요성이 커지면서 그리스 및 레반트 가문의 유입이 발생했는데, 이는 이미 17세기 초 라두 미흐네아의 통치 기간 동안 현지인들에게 불만을 샀던 과정이다.[57]

귀족 임명자인 마테이 바사라브는 1653년 핀타 전투를 제외하고 상대적으로 평화로운 긴 기간(1632~1654)을 가져왔는데, 이 전투는 왈라키아와 몰다비아 공작 바실레 루푸의 군대 사이에서 벌어졌으며, 후자는 야시에서 공작 마테이의 총애를 받던 게오르게 슈테판으로 교체되어 참패했다. 게오르게 슈테판과 마테이의 후계자 콘스탄틴 세르반 사이의 긴밀한 동맹은 트란실바니아의 머저르 2세 라코치에 의해 유지되었지만, 오스만 제국으로부터의 독립을 위한 그들의 계획은 1658~1659년에 메흐메트 4세의 군대에 의해 분쇄되었다.[58] 게오르게 기카와 그리고레 1세 기카, 술탄의 총애를 받던 이들의 통치는 그러한 사건을 방지하려는 시도를 의미했지만, 1680년대까지 왈라키아의 역사를 특징짓는 벌레아누와 칸타쿠지노 귀족 가문 사이의 격렬한 충돌의 시작이기도 했다.[59] 칸타쿠지노는 벌레아누와 기카의 동맹에 위협을 느껴 자신들의 공작 후보(안토니에 보다 딘 포페슈티와 게오르게 두카스)를 지지했고,[60] 세르반 칸타쿠지노가 즉위(1678~1688)하면서 스스로를 승진시켰다.

셰르반은 부쿠레슈티에 공국 최초의 학교를 창립했고, 각종 활자 인쇄기의 도입에 동의했다. 셰르반은 루마니아어 키릴 문자로 쓰여진 루마니아어 번역 성경(통칭 칸타쿠지노 성경)의 편찬도 명령했다.

왈라키아는 1690년경 대튀르크 전쟁의 마지막 단계에서 합스부르크 군주국의 침략 대상이 되었는데, 당시 통치자 콘스탄틴 브린코베아누는 오스만 제국에 대항하는 연합을 비밀리에 협상하려 했지만 실패했다.[61] 브린코베아누의 통치 (1688–1714)는 후기 르네상스 문화적 업적으로 유명하며 (브린코베네스크 양식 참조), 표트르 대제 치하의 러시아 제국의 부상과도 일치했다. 그는 1710-11년 러시아-튀르크 전쟁 중에 표트르 대제에게 접근했으며, 술탄 아흐메드 3세가 협상 소식을 접한 후 얼마 지나지 않아 왕위와 생명을 잃었다.[61] 1714년 8월, 브란코베아누는 4명의 아들들과 함께 참수되었다.[135] 스테판 칸타쿠지노는 브린코베아누의 정책을 비난했음에도 불구하고 합스부르크 프로젝트에 참여하여 사보이 공자 외젠의 군대에게 국가를 개방했다. 그는 1716년에 폐위되어 처형되었다.[62] 1716년에 아버지와 숙부와 함께 이스탄불로 연행되어 3명 모두 처형되었다.[136]

스테판 공자의 폐위 직후, 오스만 제국은 명목상의 선거 군주제를 포기했다. 그리고 두 다뉴브 공국의 공주는 콘스탄티노폴리스의 파나리오테스에서 임명되었다. 디미트리에 칸테미르 이후 몰다비아에서 니콜라스 마브로코르다토스에 의해 시작된 파나리오테스 통치는 1715년 바로 그 통치자에 의해 왈라키아로 도입되었다.[63] 니콜라에 마브로코르다토(Nicolae Mavrocordat)가 공작에 취임했고, 파나리오테스 지배는 마브로코르다토 공작에 의해 1715년에 왈라키아에도 도입되었다.[137] 보야르와 공주 사이의 긴장된 관계는 과세 대상 인구 감소 (특권으로 얻음), 그에 따른 총 세금 증가,[64] 그리고 디반 내의 보야르 집단의 권한 확대에 이르렀다.[65]

동시에, 왈라키아는 오스만 제국과 러시아 또는 합스부르크 군주국 사이의 일련의 전쟁의 전장이 되었다. 마브로코르다토스 자신도 보야르 반란에 의해 폐위되었고, 오스트리아-튀르크 전쟁 (1716–18) 동안 합스부르크 군대에 체포되었다. 오스만 제국은 올테니아를 오스트리아의 카를 6세에게 양보해야 했다 (파사로비츠 조약).[66] 크라이오바 반(Banat of Craiova)로 조직된 이 지역은 계몽 전제주의 통치를 받았는데, 이는 곧 지역 보야르들의 불만을 샀고, 1739년에 왈라키아로 반환되었다 (벨그라드 조약, 오스트리아-러시아-튀르크 전쟁 (1735-39) 종결 시). 국경 변화를 감독한 콘스탄틴 마브로코르다토스 공자는 1746년 농노제의 실질적인 폐지를 책임지기도 했다 (이는 농민들의 트란실바니아로의 탈출을 막았다);[67] 이 기간 동안 올테니아의 반은 그의 거주지를 크라이오바에서 부쿠레슈티로 옮겼으며, 마브로코르다토스가 그의 개인 금고를 국가의 금고와 합병하라는 명령과 함께 중앙 집권 정부로의 움직임을 알렸다.[68]

1768년, 제5차 러시아-튀르크 전쟁 동안, 왈라키아는 처음으로 러시아의 점령을 받았다 (파르부 칸타쿠지노의 반란에 의해 지원받음).[69] 퀴취크 카이나르자 조약 (1774)은 러시아가 동방 정교회 오스만 제국 신민을 옹호하여 개입할 수 있도록 허용했고, 오스만 제국의 압력 (공납으로 지불해야 할 금액 감소 포함)[70]을 줄였으며, 시간이 지남에 따라 왈라키아를 더 많은 러시아 개입에 개방하면서 비교적 내부 안정을 증가시켰다.[71]

코부르크 공 요시아스 휘하의 합스부르크 군대는 러시아-튀르크-오스트리아 전쟁 동안 다시 왈라키아에 진입하여 1789년 니콜라스 마브로게네스를 폐

4. 1. 고대

두 번째 다키아 전쟁 (서기 105년)에서 서부 올테니아는 로마 속주 로마 다키아의 일부가 되었으며, 이후 왈라키아의 일부는 모에시아 인페리어 속주에 포함되었다.[23] 로마의 ''리메스''는 119년에 처음 올트 강을 따라 건설되었으며, 2세기에 약간 동쪽으로 이동하여 다뉴브 강에서 루커르의 카르파티아 산맥까지 뻗어 있었다.[23] 로마 방어선은 245년에 올트 강으로 후퇴했고, 271년에는 로마인들이 이 지역에서 철수했다.[23]

이 지역은 로마화의 영향을 받았으며, 이동 시대에도 마찬가지였다.[23] 당시 오늘날 루마니아 대부분은 고트족과 사르마티아인이 침략하여 체르냐코프 문화로 알려졌으며, 이후 다른 유목민들의 물결이 이어졌다.[23] 328년에 로마인들은 수치다바와 오에스쿠스 (기겐 근처) 사이에 다리를 건설했는데, 이는 다뉴브 강 북쪽 민족과의 상당한 교역이 있었음을 시사한다.[23] 콘스탄티누스 1세 황제 치하에서 이 지역에 짧은 기간 로마의 지배가 있었음이 증명되었다.[23] 그는 332년에 다뉴브 강 북쪽에 정착한 고트족을 공격했다. 고트족 지배는 훈족이 판노니아 분지에 도착하고, 아틸라의 지휘 아래 다뉴브 강 양쪽에 있는 약 170개의 정착지를 공격하고 파괴하면서 끝났다.[23]

4. 2. 중세 초기

비잔틴 제국의 영향은 5~6세기 동안 이포테스티-칸데슈티 문화 유적에서 뚜렷하게 나타났다.[24] 그러나 6세기 후반과 7세기에 슬라브족이 왈라키아 영토를 넘어 비잔티움으로 가는 길에 정착하여 다뉴브강 남쪽 기슭을 점령했다.[24] 593년, 비잔틴 사령관 프리스쿠스는 왈라키아 영토에서 슬라브족, 아바르족 및 게피드족을 물리쳤고,[24] 602년에는 슬라브족이 이 지역에서 결정적인 패배를 겪었다. 플라비우스 마우리키우스 티베리우스는 군대에 다뉴브강 북쪽으로 배치하라고 명령했지만 그의 군대는 강력한 반대에 직면했다.[25]

681년 건국부터 대략 10세기 말 헝가리인이 트란실바니아를 정복할 때까지, 제1차 불가리아 제국은 왈라키아 영토를 지배했다. 쇠퇴와 그에 따른 불가리아의 비잔틴 정복 (10세기 후반부터 1018년까지)으로 왈라키아는 페체네그족의 지배하에 놓였고, 이들은 10세기와 11세기에 걸쳐 서쪽으로 지배력을 확장하다가 1091년경 패배했고, 남부 루테니아의 쿠만족이 왈라키아 땅을 차지했다.[26] 10세기부터 비잔틴, 불가리아, 헝가리, 그리고 나중에는 서방의 기록에서 블라크족을 포함한 소규모 정치체가 존재했으며, 이들은 '크냐즈'와 '보이보드'가 이끌었을 가능성이 있다.

1241년, 유럽의 몽골 침략 동안 쿠만족의 지배가 종식되었다. 왈라키아에 대한 직접적인 몽골 지배는 기록되지 않았다.[27] 왈라키아의 일부는 아마도 그 다음 기간 동안 헝가리 왕국과 불가리아 사이에서 잠시 분쟁이 있었을 것이지만, 몽골의 공격으로 인한 헝가리 권력의 심각한 약화가 그 후 수십 년 동안 왈라키아에서 나타난 새롭고 강력한 정치체의 설립에 기여한 것으로 보인다.[28]

4. 3. 왈라키아 공국 성립

지역 보예보데에 대한 최초의 기록 중 하나는 카르파티아 산맥 양쪽의 땅(트란실바니아의 하체그 지방 포함)을 다스리며 헝가리의 라슬로 4세에게 조공을 바치기를 거부한 리토보이 (1272)와 관련이 있다.[29] 그의 후계자는 그의 형제 바르바트 (1285–1288)였다.[29] 몽골의 추가 침략(1285–1319)과 아르파드 왕조의 몰락으로 헝가리 국가가 계속 약화되면서 왈라키아 정치체의 통일과 헝가리 지배로부터의 독립의 길이 열렸다.[29]

왈라키아의 건국은 라두 네그루의 업적으로 여겨지나, 헝가리의 카롤 1세에 반란을 일으켜 올트 강 양쪽에서 통치를 시작하고 킴풀루룽에 거주지를 정한 왈라키아의 바사라브 1세 (1310–1352)와 역사적으로 연결되어 있으며, 그는 바사라브 가문의 첫 번째 통치자였다.[29] 바사라브는 헝가리에 파가라시, 알마스 및 세베린 반의 땅을 할양하는 것을 거부하고 포사다 전투 (1330)에서 카롤을 격파했으며,[29] 동쪽으로 영토를 확장하여 부자크의 킬리야까지 영토를 포함했다고 한다.[29] 킬리야는 c. 1334년 노가이의 지배하에 있었기 때문에 후속 공작들은 이 지역에 대한 지배권을 유지하지 못했다.[30]

왈라키아의 라두 1세의 칙허장에는 왈라키아 보예보데가 불가리아의 차르 불가리아의 이반 알렉산데르에게 루카르와 덤보비차 강 다리에 있는 관세관에게 법에 따라 세금을 징수하도록 명령할 것을 요청하고 있다.[31] 카르파티아 산맥에 불가리아 관세관이 있다는 것은 이 지역에 대한 불가리아의 종주권을 나타내지만, 라두의 명령조는 왈라키아의 강력하고 증가하는 자율성을 암시한다.[31] 왈라키아의 라두 1세와 그의 후계자 왈라키아의 단 1세 아래에서 트란실바니아와 세베린의 영토는 헝가리와 계속 분쟁을 벌였다.[32] 바사라브는 왈라키아의 니콜라스 알렉산데르에 의해 계승되었고, 그 다음에는 왈라키아의 블라디슬라브 1세가 뒤를 이었다.[33] 블라디슬라브는 헝가리의 루이 1세가 다뉴브 강 남쪽 땅을 점령한 후 트란실바니아를 공격했으며, 1368년에는 그를 종주로 인정하는 데 동의했지만, 같은 해에 다시 반란을 일으켰다.[33] 그의 통치 기간에는 왈라키아와 오스만 제국 사이의 첫 번째 대결(블라디슬라브는 불가리아의 이반 시슈만과 동맹을 맺었다)도 있었다.[33]

4. 4. 15세기 ~ 16세기

발칸 반도 전체가 성장하는 오스만 제국의 일부가 되면서(1453년 술탄 메흐메트 2세에게 콘스탄티노폴리스가 함락되면서 그 과정이 마무리됨), 왈라키아는 미르체아 1세 (1386–1418)의 통치 말년에 빈번한 대립에 휩싸였다.[35] 미르체아는 처음에 로비네 전투를 포함한 여러 전투에서 오스만 제국을 격파하고, 그들을 도브루자에서 몰아내고 잠시 동안 자신의 통치를 다뉴브 삼각주, 도브루자, 실리스트라 (c. 1400–1404)까지 확장했다.[35] 그는 신성 로마 제국 황제 지기스문트, 야기에우워 폴란드 (니코폴리스 전투에 참가)와 동맹을 맺었고,[36] 메흐메트 1세가 투르누 머구렐레와 지우르지우를 점령한 후 1417년 오스만 제국과의 평화 조약을 받아들였다.[37] 두 항구는 1829년까지 짧은 중단을 제외하고 오스만 제국의 일부로 남아 있었다. 1418–1420년에 미하일 1세는 세베린에서 오스만 제국을 격파했지만 반격으로 전투에서 사망했다. 1422년에는 단 2세가 피포 스파노의 도움을 받아 무라드 2세에게 패배를 안겨 잠시 위험을 모면했다.[38]

1428년에 서명된 평화 조약은 내부 위기의 시대를 열었다. 단은 확립된 공작에 대항하여 일련의 보야르 연합을 이끈 라두 2세에 맞서 자신을 방어해야 했다.[39] 1431년 승리(보야르의 지원을 받은 알렉산드루 1세 알데아가 왕위에 오른 해)에 블라드 2세 드라쿨 (1436–1442; 1443–1447)이 차례로 타격을 입었지만, 그는 오스만 술탄과 신성 로마 제국 사이에서 타협을 시도했다.[40]

다음 10년은 다네슈티 가문과 드라쿨레슈티 가문의 경쟁하는 가문 사이의 갈등으로 특징지어졌다. 블라드 2세 드라쿨은 내부 및 외부의 갈등에 직면하여, 오스만 제국의 침략을 격퇴하는 것을 신조로 하는 독립 귀족 집단인 드라곤 기사단과 관계가 있었음에도 불구하고, 오스만 제국이 요구한 공물을 마지못해 지불하기로 동의했다. 공물의 일환으로, 블라드 2세 드라쿨의 아들들 (라두 첼 프루모스와 블라드 3세 드라큘라)은 오스만 제국의 감옥에 갇혔다. 오스만 제국 지도자들은 그들의 침략에 대한 기독교 저항을 인식하고, 1447년 아버지의 암살 이후 1448년에 블라드 3세를 풀어 통치하게 했다.

블라드 3세 임팔러 또는 블라드 3세 드라큘라로 알려진 그는 아버지에게 음모를 꾸몄던 보야르들을 즉시 처형했고, 국가 영웅이자 잔혹한 폭군으로 묘사되었다. 그는 불안정한 공국에 질서를 회복한 것에 대해 환호를 받았지만, 도둑, 살인자 또는 자신의 통치에 반대하는 사람에게는 자비를 보이지 않았다. 블라드는 말뚝형을 처형 방식으로 사용하여 범죄자에 대한 관용을 보여주었다. 블라드는 오스만 제국에 완강히 저항하며 오스만 제국을 격퇴하기도 하고 여러 번 밀려나기도 했다.

]]

트란실바니아 작센족 또한 왈라키아의 국경을 강화하여 무역로에 대한 통제를 방해했기 때문에 그에게 분노했다. 보복으로, 작센족은 잔혹함에 대한 그로테스크한 시와 다른 선전을 배포하여 블라드 3세 드라큘라를 피를 마시는 자로 악마화했다.[41] 이 이야기는 서방, 특히 독일에 걸쳐 뱀파이어 소설의 분출에 강하게 영향을 미쳤다. 또한 1897년 고딕 소설 ''드라큘라''의 주인공에게 영감을 주었다.[42]

1462년, 블라드 3세는 터르고비슈테 야간 습격에서 메흐메트 정복자에게 패배하여 터르고비슈테로 후퇴하여 증가된 공물을 지불해야 했다.[43] 한편, 블라드 3세는 그의 형제 라두 첼 프루모스(r. 1437/1439–1475)와 바사라브 라이오타 첼 바트란과 병행한 갈등에 직면했다. 이로 인해 라두가 왈라키아를 정복하게 되었고, 그는 11년 통치 기간 동안 다시 나타난 블라드 3세와 바사라브 라이오타 첼 바트란과 갈등을 겪게 되었다.[44] 그 후 라두 4세 첼 마레 (라두 첼 마레, 1495–1508년 통치)는 보야르와 여러 타협을 이루어 몰다비아의 보그단 3세와의 충돌과는 대조되는 내부 안정의 시기를 보장했다.[45]

15세기 말, 올테니아 반으로서 사실상 독립적인 통치자였던 유력한 크라이오베슈티 가문이 왈라키아 공작위를 차지하는 경우가 보였다. 왈라키아 공 미흐네아 첼 러우(미흐네아 악행공, 블라드 3세의 아들)와 대립했던 크라이오베슈티 가문은 오스만 제국의 지원을 요청하여 미흐네아를 대신하여 블러두츠를 공작위에 앉혔다. 이 블러두츠가 반에게 적대감을 보이자 바사라브 가문은 크라이오베슈티 가문 출신의 왈라키아 공 네아고에 바사라브의 등장으로 공식적으로 단절되었다.[46] 네아고에 공이 다스린 평화로운 시대 (1512년 - 1521년)는 문화적 융성이 특징적이었으며 (쿠르테아 데 아르제슈 대성당 건설, 르네상스의 유입 등), 또한, 브라쇼브와 시비우에서의 트란실바니아 작센인 상인의 영향력이 강해졌다. 그리고 왈라키아는 헝가리 왕 러요시 2세와 동맹 관계에 있었다.[47] 네아고에의 아들 테오도시에가 왈라키아 공이 된 이후, 다시 4개월에 걸친 오스만 제국의 지배를 받아 왈라키아에 파샬루크 (파샤령) 창설을 꾀하는 것으로 보이는 군정이 실시되었다.[48] 이 위기가 왈라키아 공 라두 데 라 아푸마티(1522년부터 1529년에 걸쳐 4번 왈라키아 공이 되었다)를 지원하기 위해 모든 보이아르를 결집시켰다. 라두는 크라이오베슈티 가문과 쉴레이만 1세와의 합의 후, 전투에서 패배했다. 라두 공은 결국 쉴레이만의 지위와 종주권을 인증하고, 이전보다 많은 조공을 바칠 것을 승낙했다.

오스만 제국의 종주권은 그 이후 90년 동안 사실상 위협받지 않고 이어졌다. 1545년에 쉴레이만에 의해 쫓겨난 왈라키아 공 라두 파이시에는, 같은 해 오스만 행정에 브러일라 항을 양도했다. 라두 파이시에의 후계자 미르체아 초바눌(재위 1558년 - 1559년)은 재산 상속권을 받지 못하고 공작위에 오르는 것을 강요받았고, 그 때문에 자치권 축소를 받아들였다 (징세 증액, 그리고 친 터키 헝가리 왕위 청구자 서포여이 야노시를 지원하기 위한 트란실바니아로의 군사 개입 실시).[49] 보이아르의 일족들 간의 대립이 퍼트라슈쿠 첼 분 공 시대 이후 긴박해지고, 보이아르가 지배자 이상으로 우세를 자랑하는 것이, 페트루 더 영거 (1559–1568년, 섭정 도아므나 키아지나가 집정하며, 징세의 고통으로 알려짐), 미흐네아 투르키툴, 페트루 체르첼 시대에는 노골화되었다.[50] 보이아르들은 서유럽의 귀족과 같은 칭호를 가지고 있지 않더라도, 재산으로 관직을 살 수 있었고, 그 위에 이스탄불의 술탄이나 대재상에게 헌금을 하면 공이라는 최고위도 살 수 있었다. 또한, 오스만 제국 쪽도, 오래전부터 있는 보이아르에 의한 왈라키아 공 선거제를 남기면서도, 제국이 추천하는 인물이 유리하게 되도록 매수를 하는 것은 드문 일이 아니었다. 동시대의 오스만 제국령 헝가리나 발칸 여러 민족과 달리, 왈라키아, 트란실바니아, 몰다비아 3공국이 제국에 점령되지 않고, 파샤령도 되지 않은 것은 사실이다. 그러나, 제국은 위 3공국을 속국으로 간주하고 있었다.

오스만 제국은, 오스만 제국군의 물자 공급과 유지를 위해, 더욱 왈라키아와 몰다비아의 징세에 의존하게 되었다. 한편, 현지 왈라키아 군은, 강요되는 부담의 증가와, 용병 군이 훨씬 효율적임이 명백해지면서, 결국 소멸해 버렸다.[51]

4. 4. 1. 미르체아 1세 ~ 라두 대공

발칸 반도 전체가 성장하는 오스만 제국의 일부가 되면서(1453년 술탄 메흐메트 2세에게 콘스탄티노폴리스가 함락되면서 그 과정이 마무리됨), 왈라키아는 미르체아 1세 (1386–1418)의 통치 말년에 빈번한 대립에 휩싸였다. 미르체아는 처음에 로비네 전투를 포함한 여러 전투에서 오스만 제국을 격파하고, 그들을 도브루자에서 몰아내고 잠시 동안 자신의 통치를 다뉴브 삼각주, 도브루자, 실리스트라 (c. 1400–1404)까지 확장했다.[35] 그는 신성 로마 제국 황제 지기스문트, 야기에우워 폴란드 (니코폴리스 전투에 참가)와 동맹을 맺었고,[36] 메흐메트 1세가 투르누 머구렐레와 지우르지우를 점령한 후 1417년 오스만 제국과의 평화 조약을 받아들였다.[37] 두 항구는 1829년까지 짧은 중단을 제외하고 오스만 제국의 일부로 남아 있었다. 1418–1420년에 미하일 1세는 세베린에서 오스만 제국을 격파했지만 반격으로 전투에서 사망했다. 1422년에는 단 2세가 피포 스파노의 도움을 받아 무라드 2세에게 패배를 안겨 잠시 위험을 모면했다.[38]

1428년에 서명된 평화 조약은 내부 위기의 시대를 열었다. 단은 확립된 공작에 대항하여 일련의 보야르 연합을 이끈 라두 2세에 맞서 자신을 방어해야 했다.[39] 1431년 승리(보야르의 지원을 받은 알렉산드루 1세 알데아가 왕위에 오른 해)에 블라드 2세 드라쿨 (1436–1442; 1443–1447)이 차례로 타격을 입었지만, 그는 오스만 술탄과 신성 로마 제국 사이에서 타협을 시도했다.[40]

다음 10년은 다네슈티 가문과 드라쿨레슈티 가문의 경쟁하는 가문 사이의 갈등으로 특징지어졌다. 블라드 2세 드라쿨은 내부 및 외부의 갈등에 직면하여, 오스만 제국의 침략을 격퇴하는 것을 신조로 하는 독립 귀족 집단인 드라곤 기사단과 관계가 있었음에도 불구하고, 오스만 제국이 요구한 공물을 마지못해 지불하기로 동의했다. 공물의 일환으로, 블라드 2세 드라쿨의 아들들 (라두 첼 프루모스와 블라드 3세 드라큘라)은 오스만 제국의 감옥에 갇혔다. 오스만 제국 지도자들은 그들의 침략에 대한 기독교 저항을 인식하고, 1447년 아버지의 암살 이후 1448년에 블라드 3세를 풀어 통치하게 했다.

블라드 3세 임팔러 또는 블라드 3세 드라큘라로 알려진 그는 아버지에게 음모를 꾸몄던 보야르들을 즉시 처형했고, 국가 영웅이자 잔혹한 폭군으로 묘사되었다. 그는 불안정한 공국에 질서를 회복한 것에 대해 환호를 받았지만, 도둑, 살인자 또는 자신의 통치에 반대하는 사람에게는 자비를 보이지 않았다. 블라드는 말뚝형을 처형 방식으로 사용하여 범죄자에 대한 관용을 보여주었다. 블라드는 오스만 제국에 완강히 저항하며 오스만 제국을 격퇴하기도 하고 여러 번 밀려나기도 했다.

]]

트란실바니아 작센족 또한 왈라키아의 국경을 강화하여 무역로에 대한 통제를 방해했기 때문에 그에게 분노했다. 보복으로, 작센족은 잔혹함에 대한 그로테스크한 시와 다른 선전을 배포하여 블라드 3세 드라큘라를 피를 마시는 자로 악마화했다.[41] 이 이야기는 서방, 특히 독일에 걸쳐 뱀파이어 소설의 분출에 강하게 영향을 미쳤다. 또한 1897년 고딕 소설 ''드라큘라''의 주인공에게 영감을 주었다.[42]

1462년, 블라드 3세는 터르고비슈테 야간 습격에서 메흐메트 정복자에게 패배하여 터르고비슈테로 후퇴하여 증가된 공물을 지불해야 했다.[43] 한편, 블라드 3세는 그의 형제 라두 첼 프루모스(r. 1437/1439–1475)와 바사라브 라이오타 첼 바트란과 병행한 갈등에 직면했다. 이로 인해 라두가 왈라키아를 정복하게 되었고, 그는 11년 통치 기간 동안 다시 나타난 블라드 3세와 바사라브 라이오타 첼 바트란과 갈등을 겪게 되었다.[44] 그 후 라두 4세 첼 마레 (라두 첼 마레, 1495–1508년 통치)는 보야르와 여러 타협을 이루어 몰다비아의 보그단 3세와의 충돌과는 대조되는 내부 안정의 시기를 보장했다.[45]

4. 4. 2. 미흐네아 첼 러우 ~ 페트루 체르첼

15세기 말, 올테니아 반으로서 사실상 독립적인 통치자였던 유력한 크라이오베슈티 가문이 왈라키아 공작위를 차지하는 경우가 보였다. 왈라키아 공 미흐네아 첼 러우(미흐네아 악행공, 블라드 3세의 아들)와 대립했던 크라이오베슈티 가문은 오스만 제국의 지원을 요청하여 미흐네아를 대신하여 블러두츠를 공작위에 앉혔다. 이 블러두츠가 반에게 적대감을 보이자 바사라브 가문은 크라이오베슈티 가문 출신의 왈라키아 공 네아고에 바사라브의 등장으로 공식적으로 단절되었다.[46] 네아고에 공이 다스린 평화로운 시대 (1512년 - 1521년)는 문화적 융성이 특징적이었으며 (쿠르테아 데 아르제슈 대성당 건설, 르네상스의 유입 등), 또한, 브라쇼브와 시비우에서의 트란실바니아 작센인 상인의 영향력이 강해졌다. 그리고 왈라키아는 헝가리 왕 러요시 2세와 동맹 관계에 있었다.[47] 네아고에의 아들 테오도시에가 왈라키아 공이 된 이후, 다시 4개월에 걸친 오스만 제국의 지배를 받아 왈라키아에 파샬루크 (파샤령) 창설을 꾀하는 것으로 보이는 군정이 실시되었다.[48] 이 위기가 왈라키아 공 라두 데 라 아푸마티(1522년부터 1529년에 걸쳐 4번 왈라키아 공이 되었다)를 지원하기 위해 모든 보이아르를 결집시켰다. 라두는 크라이오베슈티 가문과 쉴레이만 1세와의 합의 후, 전투에서 패배했다. 라두 공은 결국 쉴레이만의 지위와 종주권을 인증하고, 이전보다 많은 조공을 바칠 것을 승낙했다.

오스만 제국의 종주권은 그 이후 90년 동안 사실상 위협받지 않고 이어졌다. 1545년에 쉴레이만에 의해 쫓겨난 왈라키아 공 라두 파이시에는, 같은 해 오스만 행정에 브러일라 항을 양도했다. 라두 파이시에의 후계자 미르체아 초바눌(재위 1558년 - 1559년)은 재산 상속권을 받지 못하고 공작위에 오르는 것을 강요받았고, 그 때문에 자치권 축소를 받아들였다 (징세 증액, 그리고 친 터키 헝가리 왕위 청구자 서포여이 야노시를 지원하기 위한 트란실바니아로의 군사 개입 실시).[49] 보이아르의 일족들 간의 대립이 퍼트라슈쿠 첼 분 공 시대 이후 긴박해지고, 보이아르가 지배자 이상으로 우세를 자랑하는 것이, 페트루 더 영거 (1559–1568년, 섭정 도아므나 키아지나가 집정하며, 징세의 고통으로 알려짐), 미흐네아 투르키툴, 페트루 체르첼 시대에는 노골화되었다.[50] 보이아르들은 서유럽의 귀족과 같은 칭호를 가지고 있지 않더라도, 재산으로 관직을 살 수 있었고, 그 위에 이스탄불의 술탄이나 대재상에게 헌금을 하면 공이라는 최고위도 살 수 있었다. 또한, 오스만 제국 쪽도, 오래전부터 있는 보이아르에 의한 왈라키아 공 선거제를 남기면서도, 제국이 추천하는 인물이 유리하게 되도록 매수를 하는 것은 드문 일이 아니었다. 동시대의 오스만 제국령 헝가리나 발칸 여러 민족과 달리, 왈라키아, 트란실바니아, 몰다비아 3공국이 제국에 점령되지 않고, 파샤령도 되지 않은 것은 사실이다. 그러나, 제국은 위 3공국을 속국으로 간주하고 있었다.

오스만 제국은, 오스만 제국군의 물자 공급과 유지를 위해, 더욱 왈라키아와 몰다비아의 징세에 의존하게 되었다. 한편, 현지 왈라키아 군은, 강요되는 부담의 증가와, 용병 군이 훨씬 효율적임이 명백해지면서, 결국 소멸해 버렸다.[51]

4. 5. 17세기

처음에는 오스만 제국의 지원을 받아 1593년에 즉위한 미하이 용감공(미하이 비테아줄)은 트란실바니아의 바토리 지그몬드 및 몰다비아의 아론 보다와 동맹을 맺고 다뉴브강 북쪽과 남쪽의 무라트 3세 군대를 공격했다(칼루가레니 전투).[128] 그는 곧 신성 로마 제국 황제인 루돌프 2세의 종주권을 받아들였고, 1599~1600년에는 폴란드-리투아니아 연방의 국왕 지그문트 3세 바사에 대항하여 트란실바니아에 개입하여 이 지역을 자신의 권한 아래 두었다. 그의 짧은 통치는 이듬해 몰다비아까지 확장되었다.[52] 미하이 비테아줄은 잠시 동안 루마니아인이 거주하는 대부분의 영토를 통치하며 고대 다키아 왕국의 기반을 재건했다.[54] 미하이의 몰락 이후 왈라키아는 시미온 모빌러의 폴란드-몰다비아 군대에 점령되었고(몰다비아 마그나테 전쟁 참조), 1602년까지 이 지역을 점령했으며, 같은 해에 노가이의 공격을 받았다.[55]

|thumb|upright=1.25|왈라키아의 행정 구역, 1601–1718]]

오스만 제국의 성장의 마지막 단계는 왈라키아에 대한 압력을 증가시켰다. 정치적 통제는 오스만 제국의 경제적 지배와 동반되었고, 수도가 터르고비슈테에서 부쿠레슈티로 이전되었으며(오스만 국경에 더 가깝고 빠르게 성장하는 무역 중심지), 농노제가 미하이 비테아줄 시대에 장원제 수입을 늘리기 위한 조치로 확립되었으며, 하위 귀족(멸종 위기에 처해 1655년 ''세이메니'' 반란에 참여)의 중요성이 감소했다.[56] 또한 토지 소유에 대한 고위직 임명의 중요성이 커지면서 그리스 및 레반트 가문의 유입이 발생했는데, 이는 이미 17세기 초 라두 미흐네아의 통치 기간 동안 현지인들에게 불만을 샀던 과정이다.[57]

귀족 임명자인 마테이 바사라브는 1653년 핀타 전투를 제외하고 상대적으로 평화로운 긴 기간(1632~1654)을 가져왔는데, 이 전투는 왈라키아와 몰다비아 공작 바실레 루푸의 군대 사이에서 벌어졌으며, 후자는 야시에서 공작 마테이의 총애를 받던 게오르게 슈테판으로 교체되어 참패했다. 게오르게 슈테판과 마테이의 후계자 콘스탄틴 세르반 사이의 긴밀한 동맹은 트란실바니아의 머저르 2세 라코치에 의해 유지되었지만, 오스만 제국으로부터의 독립을 위한 그들의 계획은 1658~1659년에 메흐메트 4세의 군대에 의해 분쇄되었다.[58] 게오르게 기카와 그리고레 1세 기카, 술탄의 총애를 받던 이들의 통치는 그러한 사건을 방지하려는 시도를 의미했지만, 1680년대까지 왈라키아의 역사를 특징짓는 벌레아누와 칸타쿠지노 귀족 가문 사이의 격렬한 충돌의 시작이기도 했다.[59] 칸타쿠지노는 벌레아누와 기카의 동맹에 위협을 느껴 자신들의 공작 후보(안토니에 보다 딘 포페슈티와 게오르게 두카스)를 지지했고,[60] 세르반 칸타쿠지노가 즉위(1678~1688)하면서 스스로를 승진시켰다.

셰르반은 부쿠레슈티에 공국 최초의 학교를 창립했고, 각종 활자 인쇄기의 도입에 동의했다. 셰르반은 루마니아어 키릴 문자로 쓰여진 루마니아어 번역 성경(통칭 칸타쿠지노 성경)의 편찬도 명령했다.

4. 6. 러시아-튀르크 전쟁과 파나리오테스 시대

왈라키아는 1690년경 대튀르크 전쟁의 마지막 단계에서 합스부르크 군주국의 침략 대상이 되었는데, 당시 통치자 콘스탄틴 브린코베아누는 오스만 제국에 대항하는 연합을 비밀리에 협상하려 했지만 실패했다.[61] 브린코베아누의 통치 (1688–1714)는 후기 르네상스 문화적 업적으로 유명하며 (브린코베네스크 양식 참조), 표트르 대제 치하의 러시아 제국의 부상과도 일치했다. 그는 1710-11년 러시아-튀르크 전쟁 중에 표트르 대제에게 접근했으며, 술탄 아흐메드 3세가 협상 소식을 접한 후 얼마 지나지 않아 왕위와 생명을 잃었다.[61] 1714년 8월, 브란코베아누는 4명의 아들들과 함께 참수되었다.[135] 스테판 칸타쿠지노는 브린코베아누의 정책을 비난했음에도 불구하고 합스부르크 프로젝트에 참여하여 사보이 공자 외젠의 군대에게 국가를 개방했다. 그는 1716년에 폐위되어 처형되었다.[62] 1716년에 아버지와 숙부와 함께 이스탄불로 연행되어 3명 모두 처형되었다.[136]

스테판 공자의 폐위 직후, 오스만 제국은 명목상의 선거 군주제를 포기했다. 그리고 두 다뉴브 공국의 공주는 콘스탄티노폴리스의 파나리오테스에서 임명되었다. 디미트리에 칸테미르 이후 몰다비아에서 니콜라스 마브로코르다토스에 의해 시작된 파나리오테스 통치는 1715년 바로 그 통치자에 의해 왈라키아로 도입되었다.[63] 니콜라에 마브로코르다토(Nicolae Mavrocordat)가 공작에 취임했고, 파나리오테스 지배는 마브로코르다토 공작에 의해 1715년에 왈라키아에도 도입되었다.[137] 보야르와 공주 사이의 긴장된 관계는 과세 대상 인구 감소 (특권으로 얻음), 그에 따른 총 세금 증가,[64] 그리고 디반 내의 보야르 집단의 권한 확대에 이르렀다.[65]

동시에, 왈라키아는 오스만 제국과 러시아 또는 합스부르크 군주국 사이의 일련의 전쟁의 전장이 되었다. 마브로코르다토스 자신도 보야르 반란에 의해 폐위되었고, 오스트리아-튀르크 전쟁 (1716–18) 동안 합스부르크 군대에 체포되었다. 오스만 제국은 올테니아를 오스트리아의 카를 6세에게 양보해야 했다 (파사로비츠 조약).[66] 크라이오바 반(Banat of Craiova)로 조직된 이 지역은 계몽 전제주의 통치를 받았는데, 이는 곧 지역 보야르들의 불만을 샀고, 1739년에 왈라키아로 반환되었다 (벨그라드 조약, 오스트리아-러시아-튀르크 전쟁 (1735-39) 종결 시). 국경 변화를 감독한 콘스탄틴 마브로코르다토스 공자는 1746년 농노제의 실질적인 폐지를 책임지기도 했다 (이는 농민들의 트란실바니아로의 탈출을 막았다);[67] 이 기간 동안 올테니아의 반은 그의 거주지를 크라이오바에서 부쿠레슈티로 옮겼으며, 마브로코르다토스가 그의 개인 금고를 국가의 금고와 합병하라는 명령과 함께 중앙 집권 정부로의 움직임을 알렸다.[68]

1768년, 제5차 러시아-튀르크 전쟁 동안, 왈라키아는 처음으로 러시아의 점령을 받았다 (파르부 칸타쿠지노의 반란에 의해 지원받음).[69] 퀴취크 카이나르자 조약 (1774)은 러시아가 동방 정교회 오스만 제국 신민을 옹호하여 개입할 수 있도록 허용했고, 오스만 제국의 압력 (공납으로 지불해야 할 금액 감소 포함)[70]을 줄였으며, 시간이 지남에 따라 왈라키아를 더 많은 러시아 개입에 개방하면서 비교적 내부 안정을 증가시켰다.[71]

|thumb|왈라키아 공국, 1793–1812, 녹색으로 강조 표시]]

코부르크 공 요시아스 휘하의 합스부르크 군대는 러시아-튀르크-오스트리아 전쟁 동안 다시 왈라키아에 진입하여 1789년 니콜라스 마브로게네스를 폐위시켰다.[72] 오스만 제국의 회복 이후 위기의 시기가 뒤따랐다: 올테니아는 강력한 반란 파샤인 오스만 파즈반토글루의 원정에 의해 황폐화되었고, 그의 습격은 심지어 콘스탄틴 항게를리 공자가 반역 혐의 (1799)로 목숨을 잃게 했고, 알렉산더 무루시스는 그의 왕위를 포기하게 만들었다 (1801).[73] 1806년, 1806-12년 러시아-튀르크 전쟁은 부분적으로 부쿠레슈티에서 콘스탄틴 입실란티스를 폐위시킨 술탄의 관청에 의해 촉발되었다. 이는 나폴레옹 전쟁과 일치하며, 퀴취크 카이나르자 조약의 영향 (다뉴브 공국에서 러시아의 정치적 영향력에 대한 허용적 태도)을 보여주었다. 전쟁은 미하일 안드레예비치 밀로라도비치의 침략을 초래했다.[74] 부쿠레슈티 평화 조약 이후, 장 조르주 카라자의 통치는 주요 역병 유행으로 기억되지만, 문화 및 산업 벤처로 유명했다.[75] 이 기간 동안 왈라키아는 러시아의 확장을 감시하는 데 관심이 있는 대부분의 유럽 국가들에게 전략적 중요성을 높였다. 부쿠레슈티에 영사관이 개설되었으며, 이는 ''수디티'' 상인 (곧 지역 길드와 성공적으로 경쟁함)에게 제공한 보호를 통해 왈라키아 경제에 간접적으로, 그러나 큰 영향을 미쳤다.[76]

4. 7. 왈라키아에서 루마니아로

알렉산드루 수츠 공작이 1821년에 사망하면서 그리스 독립 전쟁이 발발했고, 부쿠레슈티에서 그의 왕좌에 스카를라트 칼리마키가 오는 것을 막기 위해 보이아르 섭정이 수립되었다.[77] 올테니아의 왈라키아 봉기는 판두르 지도자 투도르 블라디미레스쿠가 주도했지만, 그리스인의 지배를 전복하는 것을 목표로 했다.[77] 그는 필리키 에테리아의 그리스 혁명가들과 타협하고 섭정들과 동맹을 맺었으며,[78] 러시아의 지원을 모색했다.[79]

1821년 3월 21일, 블라디미레스쿠는 부쿠레슈티에 입성했다. 그와 그의 동맹 간의 관계는 특히 그가 오스만 제국과의 합의를 모색한 이후 몇 주 동안 악화되었다.[80] 몰다비아에 자리를 잡고 5월 이후 북부 왈라키아에 정착한 에테리아 지도자 알렉산더 입실란티스는 동맹이 깨졌다고 간주했는데, 그는 블라디미레스쿠를 처형하고 판두르나 러시아의 지원 없이 오스만 제국의 개입에 직면하여 부쿠레슈티와 드래거사니에서 큰 패배를 겪었다(그는 오스트리아의 트란실바니아로 피신했다).[81] 파나리오테의 대다수가 입실란티스 편을 들었던 이러한 폭력적인 사건으로 인해 술탄 마흐무드 2세는 공국을 점령했고(몇몇 유럽 열강의 요청으로 축출됨),[82] 파나리오테 통치의 종말을 승인했다. 왈라키아에서는 1715년 이후 처음으로 지역 군주로 여겨진 사람이 그레고리 4세 기카였다. 새로운 체제는 왈라키아가 국가로 존속하는 동안 유지되었지만, 기카의 통치는 파괴적인 1828–1829년 러시아-튀르크 전쟁으로 갑작스럽게 끝났다.[83]

1829년 아드리아노플 조약은 왈라키아와 몰다비아를 러시아 군사 통치하에 두었으며, 오스만 제국의 종주권을 뒤집지 않고 첫 번째 공동 기관과 헌법의 외형을 부여했다(레굴라멘툴 오르가닉). 왈라키아는 브라일라, 주르주 (두 도시 모두 곧 다뉴브강의 주요 무역 도시로 발전함) 및 투르누 머굴레의 소유권을 되찾았다.[84] 이 조약은 또한 몰다비아와 왈라키아가 오스만 제국 이외의 국가와 자유롭게 무역할 수 있도록 허용하여 상당한 경제적 및 도시적 성장과 더불어 농민의 상황을 개선했다.[85] 많은 조항이 1826년 러시아와 오스만 제국 간의 아케르만 협약에 의해 명시되었지만, 3년 동안 완전히 시행되지 않았다.[86] 공국의 감독 임무는 러시아 장군 파벨 키셀료프에게 맡겨졌는데, 이 시기는 왈라키아 군대의 재건(1831), 세제 개혁 (그럼에도 불구하고 특권 계층에 대한 세금 면제를 확인), 부쿠레슈티 및 기타 도시의 주요 도시 사업 등 일련의 주요 변화로 특징지어졌다.[87] 1834년 왈라키아의 왕좌는 알렉산드루 2세 기카가 차지했는데, 그는 새로운 입법 의회에 의해 선출되지 않았으므로 아드리아노플 조약에 위배되는 행위였다. 그는 1842년 종주국에 의해 제거되었고, 선출된 군주 게오르그 비베스쿠로 대체되었다.[88]

기가의 독단적이고 매우 보수적인 통치에 대한 반대와 자유주의와 급진주의의 흐름이 나타났으며, 이는 이온 킴피네아누가 제기한 항의로 처음 느껴졌다.[163] 이후, 이는 점점 더 음모적 성격을 띠게 되었으며, 니콜라에 벌체스쿠와 미티커 필리페스쿠와 같은 젊은 장교들이 만든 비밀 결사를 중심으로 이루어졌다.[164]

thumb

1843년에 만들어진 비밀 단체인 프라티아는 비베스쿠를 전복하고 ''레굴라멘툴 오르가닉''을 폐지하기 위한 혁명을 계획하기 시작했다(같은 해의 유럽 반란에서 영감을 받음). 그들의 범 왈라키아 ''쿠데타''는 처음에는 투르누 매구렐레 근처에서만 성공했으며, 그곳에서 군중들은 ''이슬라즈 선언''을 환호했다. 특히, 이 문서에는 정치적 자유, 독립, 토지 개혁, 그리고 국가 방위군 창설을 요구하는 내용이 담겨 있었다.[165] 6월 11~12일, 이 운동은 비베스쿠를 몰아내고 임시 정부를 수립하는 데 성공했으며, ''드렙타테, 프라치에''(“정의, 박애”)를 국가 모토로 만들었다.[93] 혁명의 반러시아적 목표에 동정심을 보이면서, 오스만 제국은 러시아의 압력으로 혁명을 진압했다. 오스만 군대는 9월 13일에 부쿠레슈티에 진입했다.[166] 1851년까지 주둔한 러시아와 터키 군대는 바르부 드미트리에 슈티르베이를 왕위에 앉혔고, 이 기간 동안 혁명 참가자 대부분은 망명길에 올랐다.

크림 전쟁 동안 잠시 러시아의 재점령을 받은 왈라키아와 몰다비아는 중립 오스트리아 행정부(1854-1856)와 파리 조약으로 새로운 지위를 부여받았다. 이 조약은 오스만 제국과 열강 회의(영국, 프랑스, 사르데냐 왕국, 오스트리아 제국, 프로이센, 그리고 이전만큼 완전하지는 않지만 러시아)가 공유하는 후견 통치였으며, ''카이마캄''이 이끄는 내부 행정부가 있었다. 다뉴브 공국의 연합을 위한 새로운 움직임(1848년에 처음으로 제기된 요구이며, 혁명 망명자들의 귀환으로 굳어진 대의명분)은 프랑스와 그 동맹국 사르데냐가 옹호했으며, 러시아와 프로이센이 지지했지만 다른 모든 감독국에 의해 거부되거나 의심을 받았다.[167]

격렬한 캠페인 이후, 공식적인 연합이 마침내 허가되었다. 그럼에도 불구하고, 1859년 ''임시 의회'' 선거는 법적 모호성을 이용했다(최종 합의의 내용은 두 개의 왕좌를 명시했지만, 한 사람이 부쿠레슈티와 이아시에서 동시에 선거에 참여하고 당선되는 것을 막지 않았다). 연합주의자 ''파르티다 나치오날러''에 출마한 알렉산드루 이온 쿠자는 1월 5일에 몰다비아에서 선거에서 승리했다. 왈라키아는 연합주의자들이 같은 투표를 할 것으로 예상했지만, 반연합주의자들이 다수를 차지한 ''디반''을 보냈다.[168]

선출된 사람들은 부쿠레슈티 군중들의 대규모 시위 이후 충성을 바꿨고, 쿠자는 2월 5일(구력 1월 24일 구력) 왈라키아의 공으로 선출되었으며, 결과적으로 몰다비아와 왈라키아 연합 공국(''1862년부터 루마니아'' )과 실질적으로 양 공국을 통일한 ''돔니토르''로 확정되었다. 그의 재위 기간 동안 국제적으로 인정된 연합은 카롤 1세가 1866년에 즉위한 후에는 돌이킬 수 없게 되었다(오스트리아-프로이센 전쟁과 일치하며, 이 결정의 주요 반대국인 오스트리아가 개입할 수 없는 시기에 이루어졌다).

4. 7. 1. 19세기 초

알렉산드루 수츠 공작의 1821년 사망은 그리스 독립 전쟁의 발발과 일치하면서, 부쿠레슈티에서 그의 왕좌에 스카를라트 칼리마키의 도착을 막으려는 보이아르 섭정을 수립했다. 올테니아의 왈라키아 봉기는 판두르 지도자 투도르 블라디미레스쿠가 주도했지만, 그리스인의 지배를 전복하는 것을 목표로 했다.[77] 그는 필리키 에테리아의 그리스 혁명가들과 타협하고 섭정들과 동맹을 맺었으며,[78] 러시아의 지원을 모색했다.[79]

1821년 3월 21일, 블라디미레스쿠는 부쿠레슈티에 입성했다. 그 후 몇 주 동안 그와 그의 동맹 간의 관계는 악화되었는데, 특히 그가 오스만 제국과의 합의를 모색한 이후였다.[80] 몰다비아에 자리를 잡고 5월 이후 북부 왈라키아에 정착한 에테리아 지도자 알렉산더 입실란티스는 동맹이 깨졌다고 간주했는데, 그는 블라디미레스쿠를 처형하고 판두르나 러시아의 지원 없이 오스만 제국의 개입에 직면하여 부쿠레슈티와 드래거사니에서 큰 패배를 겪었다(그는 오스트리아의 트란실바니아로 피신했다).[81] 파나리오테의 대다수가 입실란티스 편을 들었던 이러한 폭력적인 사건으로 인해 술탄 마흐무드 2세는 공국을 점령했고(몇몇 유럽 열강의 요청으로 축출됨),[82] 파나리오테 통치의 종말을 승인했다: 왈라키아에서는 1715년 이후 처음으로 지역 군주로 여겨진 사람이 그레고리 4세 기카였다. 새로운 체제는 왈라키아가 국가로 존속하는 동안 유지되었지만, 기카의 통치는 파괴적인 1828–1829년 러시아-튀르크 전쟁으로 갑작스럽게 끝났다.[83]

1829년 아드리아노플 조약은 왈라키아와 몰다비아를 러시아 군사 통치하에 두었으며, 오스만 제국의 종주권을 뒤집지 않고 첫 번째 공동 기관과 헌법의 외형을 부여했다(레굴라멘툴 오르가닉). 왈라키아는 브라일라, 주르주 (두 도시 모두 곧 다뉴브강의 주요 무역 도시로 발전함) 및 투르누 머굴레의 소유권을 되찾았다.[84] 이 조약은 또한 몰다비아와 왈라키아가 오스만 제국 이외의 국가와 자유롭게 무역할 수 있도록 허용하여 상당한 경제적 및 도시적 성장과 더불어 농민의 상황을 개선했다.[85] 많은 조항이 1826년 러시아와 오스만 제국 간의 아케르만 협약에 의해 명시되었지만, 3년 동안 완전히 시행되지 않았다.[86] 공국의 감독 임무는 러시아 장군 파벨 키셀료프에게 맡겨졌는데, 이 시기는 왈라키아 군대의 재건(1831), 세제 개혁 (그럼에도 불구하고 특권 계층에 대한 세금 면제를 확인), 부쿠레슈티 및 기타 도시의 주요 도시 사업 등 일련의 주요 변화로 특징지어졌다.[87] 1834년 왈라키아의 왕좌는 알렉산드루 2세 기카가 차지했는데, 그는 새로운 입법 의회에 의해 선출되지 않았으므로 아드리아노플 조약에 위배되는 행위였다. 그는 1842년 종주국에 의해 제거되었고, 선출된 군주 게오르그 비베스쿠로 대체되었다.[88]

4. 7. 2. 1840년대 ~ 1850년대

기가의 독단적이고 매우 보수적인 통치에 대한 반대와 자유주의와 급진주의의 흐름이 나타났으며, 이는 이온 킴피네아누가 제기한 항의로 처음 느껴졌다.[163] 이후, 이는 점점 더 음모적 성격을 띠게 되었으며, 니콜라에 벌체스쿠와 미티커 필리페스쿠와 같은 젊은 장교들이 만든 비밀 결사를 중심으로 이루어졌다.[164]

이 삼색은 국가 색상으로, 이후 루마니아와 몰도바로 계승될 것이다.

thumb

1843년에 만들어진 비밀 단체인 프라티아는 비베스쿠를 전복하고 ''레굴라멘툴 오르가닉''을 폐지하기 위한 혁명을 계획하기 시작했다(같은 해의 유럽 반란에서 영감을 받음). 그들의 범 왈라키아 ''쿠데타''는 처음에는 투르누 매구렐레 근처에서만 성공했으며, 그곳에서 군중들은 ''이슬라즈 선언''을 환호했다. 특히, 이 문서에는 정치적 자유, 독립, 토지 개혁, 그리고 국가 방위군 창설을 요구하는 내용이 담겨 있었다.[165] 6월 11~12일, 이 운동은 비베스쿠를 몰아내고 임시 정부를 수립하는 데 성공했으며, ''드렙타테, 프라치에''(“정의, 박애”)를 국가 모토로 만들었다.[93] 혁명의 반러시아적 목표에 동정심을 보이면서, 오스만 제국은 러시아의 압력으로 혁명을 진압했다. 오스만 군대는 9월 13일에 부쿠레슈티에 진입했다.[166] 1851년까지 주둔한 러시아와 터키 군대는 바르부 드미트리에 슈티르베이를 왕위에 앉혔고, 이 기간 동안 혁명 참가자 대부분은 망명길에 올랐다.

크림 전쟁 동안 잠시 러시아의 재점령을 받은 왈라키아와 몰다비아는 중립 오스트리아 행정부(1854-1856)와 파리 조약으로 새로운 지위를 부여받았다. 이 조약은 오스만 제국과 열강 회의(영국, 프랑스, 사르데냐 왕국, 오스트리아 제국, 프로이센, 그리고 이전만큼 완전하지는 않지만 러시아)가 공유하는 후견 통치였으며, ''카이마캄''이 이끄는 내부 행정부가 있었다. 다뉴브 공국의 연합을 위한 새로운 움직임(1848년에 처음으로 제기된 요구이며, 혁명 망명자들의 귀환으로 굳어진 대의명분)은 프랑스와 그 동맹국 사르데냐가 옹호했으며, 러시아와 프로이센이 지지했지만 다른 모든 감독국에 의해 거부되거나 의심을 받았다.[167]

격렬한 캠페인 이후, 공식적인 연합이 마침내 허가되었다. 그럼에도 불구하고, 1859년 ''임시 의회'' 선거는 법적 모호성을 이용했다(최종 합의의 내용은 두 개의 왕좌를 명시했지만, 한 사람이 부쿠레슈티와 이아시에서 동시에 선거에 참여하고 당선되는 것을 막지 않았다). 연합주의자 ''파르티다 나치오날러''에 출마한 알렉산드루 이온 쿠자는 1월 5일에 몰다비아에서 선거에서 승리했다. 왈라키아는 연합주의자들이 같은 투표를 할 것으로 예상했지만, 반연합주의자들이 다수를 차지한 ''디반''을 보냈다.[168]

선출된 사람들은 부쿠레슈티 군중들의 대규모 시위 이후 충성을 바꿨고, 쿠자는 2월 5일(구력 1월 24일 구력) 왈라키아의 공으로 선출되었으며, 결과적으로 몰다비아와 왈라키아 연합 공국(''1862년부터 루마니아'' )과 실질적으로 양 공국을 통일한 ''돔니토르''로 확정되었다. 그의 재위 기간 동안 국제적으로 인정된 연합은 카롤 1세가 1866년에 즉위한 후에는 돌이킬 수 없게 되었다(오스트리아-프로이센 전쟁과 일치하며, 이 결정의 주요 반대국인 오스트리아가 개입할 수 없는 시기에 이루어졌다).

5. 사회

노예제(robiero)는 왈라키아 공국이 세워지기 전부터 사회 질서의 일부였으며, 1840년대와 1850년대에 걸쳐 단계적으로 폐지되었다. 대부분의 노예는 로마 (집시) 민족이었다.[96] 왈라키아에 로마인의 존재를 증명하는 가장 오래된 문서는 1385년으로 거슬러 올라가며, 이들을 ''ațigani'' (그리스어의 ''athinganoi''에서 유래, 루마니아어 용어 ''țigani''의 기원으로 "집시"와 동의어)로 언급하고 있다.[97] 루마니아어 용어 ''robie''와 ''sclavie''는 동의어로 보이지만, 법적 지위 측면에서 상당한 차이가 있다. ''sclavie''는 노예가 인간이 아닌 상품으로 간주되고 소유자가 그들에 대해 ''ius vitae necisque'' (노예의 생명을 끝낼 권리)를 가지고 있던 로마 시대의 법적 제도에 해당하는 용어인 반면, ''robie''는 노예가 법적으로 인간으로 간주되고 제한된 법적 능력을 가졌던 봉건 제도이다.[98]

왈라키아의 노예제의 정확한 기원은 알려져 있지 않다. 노예제는 당시 동유럽에서 흔한 관행이었으며, 로마인이 자유인으로 왈라키아에 왔는지 노예로 왔는지에 대한 논쟁이 있다. 비잔틴 제국에서 그들은 국가의 노예였으며, 불가리아와 세르비아에서도 같은 상황이었던 것으로 보인다. 그들의 사회 조직이 오스만 정복으로 파괴될 때까지, 이는 그들이 '소유권'의 변화를 겪은 노예로 왔음을 시사한다. 역사학자 니콜라에 이오르가는 로마인의 도착을 1241년의 몽골의 유럽 침공과 연관시키고 그들의 노예제를 그 시대의 잔재로 간주했으며, 루마니아인들이 몽골인으로부터 로마인을 노예로 삼아 그들의 지위를 유지했다. 다른 역사학자들은 타타르족과의 전투에서 포로로 잡히면서 노예가 되었다고 본다. 포로를 노예로 삼는 관행 또한 몽골인에게서 유래했을 수 있다.[96] 일부 로마인이 몽골 또는 타타르의 노예 또는 보조 병력이었을 가능성이 있지만, 그들 대부분은 14세기 말 왈라키아 건국 이후 다뉴브강 남쪽에서 왔으며, 로마인의 도착은 노예제를 널리 퍼진 관행으로 만들었다.[99]

전통적으로 로마 노예는 세 가지 범주로 나뉘었다. 가장 작은 범주는 ''호스포다르''가 소유했으며, 루마니아어로 ''țigani domnești'' ("영주에게 속한 집시")라고 불렸다. 다른 두 범주는 루마니아 정교회와 그리스 정교회 수도원의 재산인 ''țigani mănăstirești'' ("수도원에 속한 집시"), 그리고 토지 소유자 범주에 의해 노예가 된 ''țigani boierești'' ("보야르에게 속한 집시")로 구성되었다.[97][100]

노예제 폐지는 계몽주의의 자유주의 사상을 받아들인 젊은 혁명가들의 운동에 따라 이루어졌다. 노예의 한 범주를 해방한 최초의 법은 1843년 3월에 제정되었으며, 교도소 당국이 소유한 국가 노예의 통제권을 지역 당국으로 이전하여 그들의 정착과 농민화로 이어졌다. 1848년 왈라키아 혁명 동안, 임시 정부의 의제에는 주요 사회적 요구 사항 중 하나로 로마인의 해방 (''dezrobire'')이 포함되었다. 1850년대에 이르러 이 운동은 거의 모든 루마니아 사회의 지지를 얻었고, 1856년 2월의 법은 모든 노예를 납세자 (시민) 지위로 해방시켰다.[96][97]

왈라키아의 사회 제도에서 특기할 만한 점은 노예 제도가 오랫동안 존재했다는 것이다. 노예 대상은 로마인이었다. 이는 이슬람 세력의 지배 시기에는 폐지되었지만, 이후에도 존재하여 19세기 루마니아 공국에 이르러 자유주의자들에 의해 노예 제도는 폐지되었으나, 21세기가 된 후에도 로마인 문제는 루마니아에서 꼬리를 물고 있다[169]。

5. 1. 노예 제도

노예제( )는 왈라키아 공국이 세워지기 전부터 사회 질서의 일부였으며, 1840년대와 1850년대에 걸쳐 단계적으로 폐지되었다. 대부분의 노예는 로마 (집시) 민족이었다.[96] 왈라키아에 로마인의 존재를 증명하는 가장 오래된 문서는 1385년으로 거슬러 올라가며, 이들을 ''ațigani'' (그리스어의 ''athinganoi''에서 유래, 루마니아어 용어 ''țigani''의 기원으로 "집시"와 동의어)로 언급하고 있다.[97] 루마니아어 용어 ''robie''와 ''sclavie''는 동의어로 보이지만, 법적 지위 측면에서 상당한 차이가 있다. ''sclavie''는 노예가 인간이 아닌 상품으로 간주되고 소유자가 그들에 대해 ''ius vitae necisque'' (노예의 생명을 끝낼 권리)를 가지고 있던 로마 시대의 법적 제도에 해당하는 용어인 반면, ''robie''는 노예가 법적으로 인간으로 간주되고 제한된 법적 능력을 가졌던 봉건 제도이다.[98]왈라키아의 노예제의 정확한 기원은 알려져 있지 않다. 노예제는 당시 동유럽에서 흔한 관행이었으며, 로마인이 자유인으로 왈라키아에 왔는지 노예로 왔는지에 대한 논쟁이 있다. 비잔틴 제국에서 그들은 국가의 노예였으며, 불가리아와 세르비아에서도 같은 상황이었던 것으로 보인다. 그들의 사회 조직이 오스만 정복으로 파괴될 때까지, 이는 그들이 '소유권'의 변화를 겪은 노예로 왔음을 시사한다. 역사학자 니콜라에 이오르가는 로마인의 도착을 1241년의 몽골의 유럽 침공과 연관시키고 그들의 노예제를 그 시대의 잔재로 간주했으며, 루마니아인들이 몽골인으로부터 로마인을 노예로 삼아 그들의 지위를 유지했다. 다른 역사학자들은 타타르족과의 전투에서 포로로 잡히면서 노예가 되었다고 본다. 포로를 노예로 삼는 관행 또한 몽골인에게서 유래했을 수 있다.[96] 일부 로마인이 몽골 또는 타타르의 노예 또는 보조 병력이었을 가능성이 있지만, 그들 대부분은 14세기 말 왈라키아 건국 이후 다뉴브강 남쪽에서 왔으며, 로마인의 도착은 노예제를 널리 퍼진 관행으로 만들었다.[99]

전통적으로 로마 노예는 세 가지 범주로 나뉘었다. 가장 작은 범주는 ''호스포다르''가 소유했으며, 루마니아어로 ''țigani domnești'' ("영주에게 속한 집시")라고 불렸다. 다른 두 범주는 루마니아 정교회와 그리스 정교회 수도원의 재산인 ''țigani mănăstirești'' ("수도원에 속한 집시"), 그리고 토지 소유자 범주에 의해 노예가 된 ''țigani boierești'' ("보야르에게 속한 집시")로 구성되었다.[97][100]

노예제 폐지는 계몽주의의 자유주의 사상을 받아들인 젊은 혁명가들의 운동에 따라 이루어졌다. 노예의 한 범주를 해방한 최초의 법은 1843년 3월에 제정되었으며, 교도소 당국이 소유한 국가 노예의 통제권을 지역 당국으로 이전하여 그들의 정착과 농민화로 이어졌다. 1848년 왈라키아 혁명 동안, 임시 정부의 의제에는 주요 사회적 요구 사항 중 하나로 로마인의 해방 (''dezrobire'')이 포함되었다. 1850년대에 이르러 이 운동은 거의 모든 루마니아 사회의 지지를 얻었고, 1856년 2월의 법은 모든 노예를 납세자 (시민) 지위로 해방시켰다.[96][97]

왈라키아의 사회 제도에서 특기할 만한 점은 노예 제도가 오랫동안 존재했다는 것이다. 노예 대상은 로마인이었다. 이는 이슬람 세력의 지배 시기에는 폐지되었지만, 이후에도 존재하여 19세기 루마니아 공국에 이르러 자유주의자들에 의해 노예 제도는 폐지되었으나, 21세기가 된 후에도 로마인 문제는 루마니아에서 꼬리를 물고 있다[169]。

6. 인구

6. 1. 역사적 인구

현대 역사가들은 15세기의 왈라키아 인구를 50만 명으로 추산한다.[104] 1859년 왈라키아의 인구는 2,400,921명(문테니아 1,586,596명, 올테니아 814,325명)이었다.[105]6. 2. 현재 인구

2011년 인구 조사에 따르면 왈라키아 지역의 총 인구는 8,256,532명이다.[106] 민족별 분포는 루마니아인 (97%), 로마인 (2.5%), 기타 (0.5%)이다.(2001년 인구 조사 기준)[106]6. 3. 주요 도시

왈라키아 지역의 2011년 인구 조사 기준 최대 도시는 다음과 같다.- 부쿠레슈티 (1,883,425명)

- 크라이오바 (269,506명)

- 플로이에슈티 (209,945명)

- 브러일라 (180,302명)

- 피테슈티 (155,383명)

- 부저우 (115,494명)

- 드로베타-턴 세베린 (92,617명)

- 름니쿠 벨체아 (92,573명)

참조

[1]

웹사이트

Walachia

https://www.britanni[...]

2018-09-19

[2]

웹사이트

Protectorate

https://www.britanni[...]

2020-12-14

[3]

서적

Brătianu

[4]

서적

Istoria Românilor

[5]

서적

Romania & Moldova

https://books.google[...]

Lonely Planet

2017-11-11

[6]

서적

Documente străine despre români

ed. Arhivelor statului

[7]

간행물

Studii și materiale de istorie medievală

[8]

서적

Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română

Editura Academiei Bucureşti

[9]

서적

The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe

https://books.google[...]

Springer

2018-11-29

[10]

문서

Chancellery and Liturgical Language

[11]

서적

An Ethnohistorical Dictionary of the Russian and Soviet Empires

https://books.google[...]

Greenwood Publishing Group

2018-11-29

[12]

문서

Chancellery and Cultural Language

[13]

웹사이트

Wallachia

2021-11-06

[14]

서적

Istoria ilustrată a românilor

Editura Sport-Turism

[15]

웹사이트

Ioan-Aurel Pop, Istoria și semnificația numelor de român/valah și România/Valahia

https://acad.ro/com2[...]

2019-07-23

[16]

서적

Român, românesc, România

Editura Științifică și Enciclopedică

[17]

간행물

A multikulturális Erdély középkori gyökerei – The medieval roots of the multicultural Transylvania

Tiszatáj

2001-11

[18]

웹사이트

Havasalföld és Moldva megalapítása és megszervezése

http://www.romansagt[...]

2017-11-11

[19]

서적

An English-Albanian Dictionary

University Press

[20]

서적

A broken mirror: the Kipchak world in the thirteenth century

Brill

[21]

서적

The Ottoman Balkans, 1750–1830

https://books.google[...]

Markus Wiener Publishers

2018-04-08

[22]

서적

Tentamen historiae Vallachicae

https://books.google[...]

Editura Științifică și Enciclopedică

2018-04-08

[23]

서적

unspecified

[24]

서적

unspecified

[25]

서적

A Concise History of Byzantium

St Martin's Press

[26]

서적

unspecified

[27]

서적

unspecified

[28]

서적

unspecified

[29]

서적

unspecified

[30]

서적

unspecified

[31]

웹사이트

За северната граница на Второто българско царство през XIII–XIV в.

http://liternet.bg/p[...]

2009-10-08

[32]

서적

unspecified

[33]

서적

unspecified

[34]

서적

Hotarele românismului în date

Editura, Litera International

[35]

서적

unspecified

[36]

서적

[37]

서적

Istoria Românilor

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

Consuming News: Newspapers and Print Culture in Early Modern Europe (1500–1800)

https://www.scribd.c[...]

2019-07-23

[42]

서적

Dracula by Bram Stoker: The Mystery of The Early Editions

https://books.google[...]

Lulu.com

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

[46]

서적

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

서적

[51]

서적

[52]

서적

[53]

웹사이트

Cãlin Goina : How the State Shaped the Nation : an Essay on the Making of the Romanian Nation

http://epa.oszk.hu/0[...]

2017-11-11

[54]

서적

Mihai Viteazul et la "Dacie" de Sigismund Báthory en 1595

Ed. Argessis

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

서적

[59]

서적

[60]

서적

[61]

서적

[62]

서적

[63]

서적

[64]

서적

[65]

서적

[66]

서적

[67]

서적

[68]

서적

[69]

서적

[70]

서적

[71]

서적

undefined

[72]

서적

undefined

[73]

서적

undefined

[74]

서적

undefined

[75]

서적

undefined

[76]

서적

undefined

[77]

서적

undefined

[78]

서적

undefined

[79]

서적

undefined

[80]

서적

undefined

[81]

서적

undefined

[82]

서적

undefined

[83]

서적

undefined

[84]

서적

undefined

[85]

서적

undefined

[86]

서적

undefined

[87]

서적

undefined

[88]

서적

undefined

[89]

서적

undefined

[90]

서적

undefined

[91]

서적

undefined

[92]

서적

undefined

[93]

웹사이트

Decretul No. 1 al Guvernului provisoriu al Țării-Românesci

https://ro.wikisourc[...]

2021-03-27

[94]

서적

undefined

[95]

서적

undefined

[96]

서적

The Roma in Romanian History

Central European University Press

2004

[97]

서적

Între Orient și Occident. Țările române la începutul epocii moderne

Humanitas

1995

[98]

서적

Istoria dreptului românesc

http://sorincurpan.r[...]

StudIS

2014

[99]

서적

Istoria medie a României

Editura Universității din București

1991

[100]

서적

Between Past and Future: The Roma of Central and Eastern Europe

University of Hertfordshire Press

2001

[101]

웹사이트

Tricolorul românesc: simbol configurat de Mihai Viteazul

http://www.dacoroman[...]

[102]

서적

Din Heraldica României. Album

Ed. Jif

1994

[103]

서적

Sigiliile cancelariei domnești a Țării Românești între anii 1715-1821

Revista Arhivelor

1970

[104]

서적

East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500

1994

[105]

웹사이트

Archived copy

http://www.iini-mino[...]

2012-01-17

[106]

웹사이트

Institutul Național de Statistică

http://www.recensama[...]

2017-11-11

[107]

웹사이트

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

https://kotobank.jp/[...]

コトバンク

2018-02-04

[108]

서적

Ştefănescu

[109]

서적

Ştefănescu

[110]

서적

Ştefănescu

[111]

서적

Ştefănescu

[112]

서적

ドラキュラ伯爵 ルーマニアにおける正しい史伝

中公文庫

[113]

서적

Hotarele românismului în date

Editura, Litera International

2005

[114]

서적

Ştefănescu

[115]

서적

Ştefănescu

[116]

서적

Ştefănescu

[117]

서적

Ştefănescu

[118]

서적

Ştefănescu

[119]

서적

Ştefănescu

[120]

서적

Ştefănescu

[121]

서적

Ştefănescu

[122]

서적

Ştefănescu

[123]

서적

Ştefănescu

[124]

서적

Ştefănescu

[125]

서적

Ştefănescu

[126]

서적

Ştefănescu

[127]

서적

Berza; Djuvara

[128]

서적

Ştefănescu

[129]

서적

Giurescu

[130]

서적

Giurescu

[131]

서적

Giurescu

[132]

서적

Giurescu

[133]

서적

Giurescu

[134]

서적

Giurescu

[135]

서적

Djuvara

[136]

서적

Djuvara

[137]

서적

Djuvara

[138]

서적

Djuvara

[139]

서적

Djuvara

[140]

서적

Djuvara; Giurescu

[141]

서적

Djuvara and Giurescu

[142]

서적

Djuvara and Giurescu

[143]

서적

Djuvara and Giurescu

[144]

서적

Berza

[145]

서적

Djuvara

[146]

서적

Giurescu

[147]

서적

Djuvara and Giurescu

[148]

서적

Djuvara and Giurescu

[149]

서적

Djuvara and Giurescu

[150]

서적

Djuvara and Giurescu

[151]

서적

Djuvara

[152]

서적

Djuvara

[153]

서적

Giurescu

[154]

서적

Djuvara

[155]

서적

Djuvara and Giurescu

[156]

서적

Djuvara

[157]

서적

Djuvara

[158]

서적

Giurescu

[159]

서적

Djuvara and Giurescu

[160]

서적

Djuvara

[161]

서적

Djuvara and Giurescu

[162]

서적

Djuvara

[163]

서적

Djuvara and Giurescu

[164]

서적

Djuvara and Giurescu

[165]

서적

Djuvara and Giurescu

[166]

서적

Djuvara and Giurescu

[167]

서적

Giurescu

[168]

서적

Giurescu

[169]

서적

The Roma in Romanian History

Central European University Press

2004

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com