프리티비

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

프리티비는 힌두교와 불교 등 다양한 종교에서 숭배되는 땅의 여신을 지칭하는 산스크리트어 단어이다. 베다 시대부터 힌두교에서 지구, 창조의 어머니, 물질의 화신으로 여겨졌으며, 다양한 이름과 특징으로 묘사된다. 불교에서는 석가모니 부처의 깨달음에 중요한 역할을 하며, 지천(地天)으로 불리며 깨달음의 증인으로 묘사된다. 현대에는 국가적 상징으로도 사용되며, 특히 인도와 인도네시아에서 국가의 어머니를 상징하는 이미지로 나타난다.

더 읽어볼만한 페이지

- 지모신 - 가이아

가이아는 그리스 신화에서 땅 그 자체를 의인화한 대지의 여신으로, 혼돈에서 태어난 태초의 신이자 우라노스와 결합하여 여러 신과 괴물의 어머니로서 만물의 근원으로 숭배받으며 신화와 전승에서 중요한 역할을 한다. - 지모신 - 마라 (신화)

라트비아 신화의 여신 마라는 마레 또는 마리테로도 불리며 모든 여성의 의무와 경제 활동을 관장하는 수호신으로, 특히 땅과 관련하여 숭배받고 매년 8월 15일에 축제가 열린다. - 리그베다의 신 - 브리하스파티

브리하스파티는 힌두교 신화에서 지혜를 상징하는 신이자 데바들의 스승으로, 천문학에서는 목성을 지칭하며, 힌두교 점성술에서 목요일에 숭배된다. - 리그베다의 신 - 비슈바카르마

비슈바카르마는 힌두교에서 우주의 건축가이자 신성한 제작자로 묘사되는 신으로, 원래 최고신에 대한 별칭이었으며 창조 도구를 든 모습으로 표현되고, 그의 탄생을 기념하는 비슈바카르마 푸자는 매년 9월에 기념된다. - 힌두 여신 - 두르가

두르가는 "넘을 수 없는"을 의미하는 산스크리트어에서 유래한 힌두교 여신으로, 마히샤수라마르디니라고도 불리며 나바라트리 축제의 중심인물이자 고대 기원을 가진 여신이다. - 힌두 여신 - 바라트 마타

바라트 마타는 19세기 후반 인도 독립 운동과 함께 등장한 인도의 의인화된 어머니 상징으로, 민족주의의 중요한 상징이 되었으나, 힌두 민족주의와 연관되어 종교적, 정치적 논쟁을 야기하기도 한다.

2. 어원 및 명칭

프리트비는 지구와 지구 여신을 모두 지칭하는 가장 빈번한 베다 단어이며,[3] 시적 표현인 ''kṣā́m ... pṛthivī́m''('넓은 지구')에서도 사용된다.[3][4]

프리티비는 베다와 불교를 포함한 다양한 종교 전통에서 여러 별칭으로 언급된다. 이러한 별칭은 양육, 유지, 보호적 자질, 진실, 다산 및 풍요와의 관계를 강조한다. 프리티비의 주요 별칭은 다음과 같다.[2]

2. 1. 어원

프리트비(산스크리트어: पृथि्वी)라는 이름은 원시 인도유럽 신화에서 유래되었으며, "넓은 자"를 의미하는 Plt̥h₂éwih₂에서 유래되었다. 이 용어는 지구의 광대하고 양육적인 본질을 강조하며, 프리트비 마타(Pṛthivī Mātā), 즉 "어머니 지구"라는 베다 개념의 기초를 형성한다.[5]또 다른 연관성은 프리트비와 소로 변신한 여신 프르트비를 쫓는 신화적 인물 프리투(산스크리트어: पृथु, ''Pṛthu'') 사이에서 발견된다. 그의 이름은 '멀리, 넓게, 광대하게'를 의미하며, 후기 텍스트에서는 프리트비라는 용어가 그의 이름에서 파생된 지구의 아버지 칭호로 취급된다.[6][7]

2. 2. 명칭

프리트비는 지구와 지구 여신을 모두 지칭하는 가장 빈번한 베다 단어이며,[3] 시적 표현인 ''kṣā́m ... pṛthivī́m''('넓은 지구')에서도 사용된다.[3][4] Pṛthivī(산스크리트어: पृथि्वी)는 "넓은 자"를 의미하는 Plt̥h₂éwih₂에서 유래되었으며, 원시 인도유럽 신화에서 기원한다. 이 용어는 지구의 광대하고 양육적인 본질을 강조하며, "어머니 지구"라는 베다 개념(Pṛthivī Mātā)의 기초를 형성한다.[5]

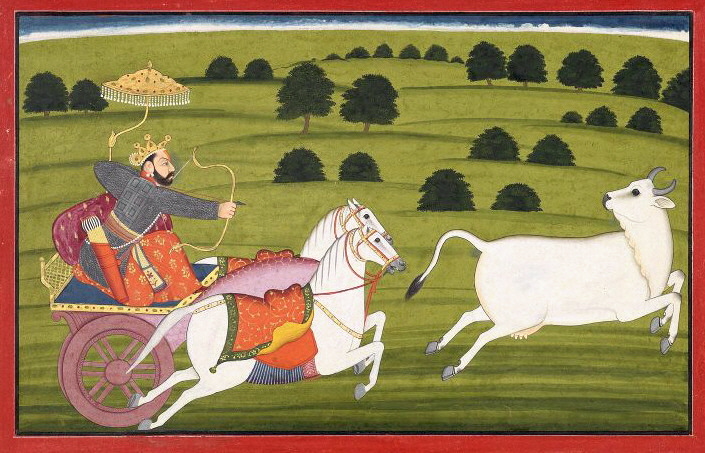

프리트비와 소로 변신한 여신 프르트비를 쫓는 신화적 인물 ''프리투''(산스크리트어: पृथु, ''Pṛthu'') 사이에서도 연관성이 발견된다. 프리투의 이름은 '멀리, 넓게, 광대하게'를 의미하며, 후기 텍스트에서는 프리트비라는 용어가 그의 이름에서 파생된 지구의 아버지 칭호로 취급된다.[6][7]

가이아 프리티비는 베다와 불교를 포함한 다양한 종교 전통에서 여러 별칭으로 언급된다. 이러한 별칭은 양육, 유지, 보호적 자질, 진실, 다산 및 풍요와의 관계를 강조한다. 프리티비의 주요 별칭은 다음과 같다.[2]

프리티비는 힌두교에서 땅의 요소를 가리키는 말로, 여러 이름으로 불린다.[2] 힌두교에서 프리티비의 주요 이름은 '부미'로, '토양'을 뜻한다.[3]

3. 힌두교

''야주르베다''에 따르면, 창조 초기에 지구는 우주 바다에 잠겨 있었는데, 멧돼지가 물속으로 들어가 지구를 표면으로 끌어올려 창조가 시작되었다.[8] 이 신화는 비슈누의 바라하 (멧돼지) 아바타라 서사 신화의 기원이 되었으며, 힌두교 도상학에서 중요한 부분이 되었다.[10][13]

베다 이후 힌두 신화에서 프리티비는 부미 또는 부데비로 더 잘 알려지게 되었으며, 바이슈나비교 신화에서 중심 역할을 한다. 부데비는 악의 세력에 억압받는 탄원자로 묘사되며, 비슈누에게 도움을 요청하여 고통을 덜기 위한 다양한 아바타르를 취하게 한다.[13][1]

3. 1. 베다 시대

프리티비는 베다 시대에 땅의 요소를 나타내는 중요한 여신이었다. 리그베다에서 프리티비는 주로 지구와 연관되어 있으며, 하늘을 나타내는 남성 신 디아우스와 자주 짝을 이루어 '디야프리티비'라는 이중 존재를 형성한다.[9] 이 둘은 서로 보완하는 신성한 관계를 가지며, 세상과 신들의 창조를 담당하는 보편적인 부모로 여겨진다.[9][13] 디아우스는 아버지, 프리티비는 어머니로 인식되며, 비를 통해 땅을 비옥하게 하는 역할을 한다.[13]

프리티비는 모성적이고 생산적인 속성 외에도 모든 것을 지탱하는 굳건함으로 존경받는다.[13] 그녀는 움직일 수 없는 존재로 묘사되기도 하고, 자유롭게 움직이는 존재로 묘사되기도 한다. 프리티비와 디아우스는 풍요, 번영, 힘을 가져다주며, 죄의 용서를 구하고 기쁨을 가져다주는 존재로 묘사된다.[13] 장례 찬가에서는 죽은 자를 부드럽게 덮어주는 자비로운 어머니로 묘사된다.[13]

아타르바 베다에서 프리티비는 모든 창조의 여왕으로 숭배되며, 존재의 원초적 요소와 연결된다.[10][8] 그녀는 생명을 주는 힘인 동시에 죽음과 질병과 같은 위험을 내포하는 존재로 묘사된다.[10] ''아타르바 베다''의 한 찬가에 따르면, 프리티비는 무한함을 나타내는 여신 아디티로부터 싹텄다고 한다.[10] 프리티비는 젖을 주는 특성으로 숭배받는 소인 가우리와 연관되기도 한다.[10] 베다 문헌에서 프리티비에 대한 가장 광범위한 찬양은 ''Pṛthvī Sūkta'' (''Atharvaveda'' 12.1)에서 발견되며, 여기에서 그녀는 독립적이고 강력한 여신으로 묘사된다.[13]

야주르베다의 우주 발생 신화에서 프리티비는 창조 과정에서 중요한 역할을 한다. 멧돼지가 물속에서 지구를 끌어올려 창조가 시작되었다는 이야기가 전해진다.[8] 이 신화는 나중에 비슈누의 바라하 (멧돼지) 아바타라 이야기로 발전한다.[10][13]

샤타파타 브라흐마나에서는 프라자파티가 원시 알의 껍질을 압축하여 물에 던져 지구가 형성되었다고 설명한다.[8] 또한, 화장 후 고인의 뼈를 땅에 안치하는 의식에 대한 언급도 포함되어 있다.[11][12]

''브라흐마나''에서 프리티비는 신들의 어머니인 아디티와 동일시되며, 우주의 물리적 현현을 나타낸다.[8] 후기 ''브라흐마나''에서 프리티비는 프라자파티와 짝을 이루며, 창조 과정에서 그의 배우자가 된다.[8]

3. 2. 베다 이후 시대

가이아 프리티비는 베다와 불교 등 다양한 종교 전통에서 여러 이름으로 불리며, 양육, 유지, 보호의 여신이자 진실, 다산, 풍요와 관련된 존재로 여겨진다.[2] 이후 힌두교에서 그녀의 주요 이름이 되는 베다 별칭인 '부미'는 '토양'을 의미한다.[3]

''야주르베다''의 우주 발생 신화에서 프리티비는 창조 과정에서 중요한 역할을 한다. ''야주르베다''에 따르면, 지구는 창조 초기에 우주 바다에 잠겨 있었는데, 멧돼지가 물속으로 들어가 지구를 표면으로 끌어올려 창조가 시작되었다.[8] ''타이티리야 삼히타''는 이 ''야주르베다 신화''를 확장하여 지구가 물에서 창조되었다고 설명하며, 아타르바베다 찬가 12.1.8은 프리티비가 원래 물(살리라)이었다고 말한다. 이러한 우주 발생적 역할은 지구를 추상적인 물에서 형성된 최초의 물질적 실체로, 창조의 필수적인 단계로 설정한다.[8]

이 신화는 이후 비슈누의 바라하 (멧돼지) 아바타라 서사 신화의 기원이 되었으며, 여기서 지구 (프리티비, 현재는 부미라고 불림)는 바다 깊은 곳에서 구출된다. 이 신화는 힌두교 도상학에서 중요한 부분이 되었으며, 비슈누는 멧돼지 형태로 부미를 우주의 물에서 들어 올리는 모습으로 묘사된다. 이 이야기는 이후 신화에서 프리티비의 취약성과 신성한 보호의 필요성을 강조하며, 지구와 신들 사이의 관계를 보여준다.[10][13]

베다 이후 힌두 신화에서 지구 여신 프리티비는 여전히 중요한 존재이지만, 역할은 변화한다. 베다 시대에 프리티비는 문자 그대로의 땅이자 안정, 비옥함, 모든 생명의 양육 기반을 구현하는 신성한 존재였다. 힌두 전통이 발전하면서 프리티비는 "땅의 여신"을 의미하는 부미 또는 부데비로 더 잘 알려지게 되었다. 부데비는 바이슈나비교 신화에서 중심 역할을 하며, 악의 세력, 악마 또는 부패한 통치자들에게 억압받는 탄원자로 묘사되는 경우가 많다. 이러한 이야기들은 종종 그녀가 비슈누에게 도움을 요청하고, 비슈누는 그녀의 고통을 덜기 위해 다양한 아바타르를 취하여 지구 여신과 우주 보호자 간의 유대를 재확인한다. 도상학에서 부미는 종종 그녀의 배우자 바라하(비슈누의 멧돼지 인간 화신)에 매달린 아름다운 여성으로 묘사된다. 또는 비슈누는 종종 부데비와 스리-락슈미 사이에 서서 지구와 번영을 모두 보호하는 모습을 보여준다.[13][1]

부데비는 계속해서 존경받지만, 후기 신화에서 그녀의 역할은 모든 생명을 지탱하는 안정적이고 비옥한 땅으로서의 베다적 묘사에서 변화한다. 리그베다 찬가에서 프리티비는 무한한 비옥함과 모든 생물을 부양하는 능력으로 칭송받는다. 그러나 중세 텍스트에서 이러한 특성은 샤캄바리, 락슈미, 마하데비와 같은 다른 여신에게 이전되고, 부데비의 주요 역할은 사악함의 무게에 짓눌려 신성한 개입을 구하는 고통받는 지구의 역할이 된다. 이러한 변화는 비옥하고 생명을 유지하는 지구의 화신에서 위기의 시대에 신성한 지원이 필요한 더욱 취약한 인물로 부데비가 진화했음을 보여준다.[13]

3. 3. 상징과 역할

타트바에서 땅의 요소를 가리키는 단어로 사용되는 프리트비는 베다와 불교에서 다양한 별칭으로 언급된다. 이러한 별칭은 프리트비가 가진 양육, 유지, 보호하는 자질과 진실, 다산, 풍요와의 관계를 강조한다.[2] 프리트비의 주요 별칭은 다음과 같다.

''프리티비''는 베다 경전에서 세 가지 측면으로 나타난다. 첫째, 물리적인 지구, 둘째, 창조의 보편적인 어머니, 셋째, 우주 생성 과정에서 형성되는 나타난 물질이다.[8]

리그베다에서 여신 프리티비는 인간이 살아가는 지상계를 나타내며, 주로 지구와 연관된다. 하지만 드물게 단독으로 묘사되기도 한다. 프리티비는 주로 하늘을 상징하는 남성 신 디아우스와 함께 나타나며, 이 둘은 ''디야프리티비''라는 이중 존재를 형성하여 하늘과 땅의 상호 연결성을 상징한다. 이들의 통일성은 리그베다에서 매우 중요하여 프리티비는 거의 தனியாக 언급되지 않는다. 둘은 세상의 중심점을 키스하는 것으로 묘사되며(리그베다 1.185.5), 서로를 보완하는 신성한 관계를 맺고 있다(4.56.6). 이들은 함께 세상(1.159)과 신들(1.185)을 창조하는 보편적인 부모로 여겨진다.[9][13]

디아우스는 아버지, 프리티비는 어머니로 인식된다. 특정 찬가에서는 이들이 한때 분리될 수 없었지만 바루나의 명령으로 헤어졌다고 암시한다(6.70). 그럼에도 불구하고 이들의 연결은 여전히 강하며, 디아우스는 비를 통해 땅(프리티비)을 비옥하게 한다. 어떤 경우에는 둘 다 양분을 제공하는 것으로 여겨지기도 한다(4.56). 프리티비는 주로 지구와 연관되지만, 하늘과의 연관성은 때때로 불분명하다.[13] 디아우스와 프리티비는 우샤스를 비롯한 다양한 신들의 부모로 언급되지만, 그 목록은 텍스트마다 다르다.[1]

프리티비는 모성적이고 생산적인 속성 외에도 확고한 지지력으로 존경받는다. 그녀는 모든 것을 지탱하고(1.185), 포괄하며(6.70), 광대하고 넓다(1.185). 일반적으로 움직일 수 없는 존재로 묘사되지만(1.185), 다른 구절에서는 자유롭게 움직이는 존재로 나타나기도 한다(5.84). 프리티비와 디아우스는 부, 번영, 힘을 가져다주는 존재로 자주 언급된다(6.70). 이들이 만들어내는 비는 풍요, 충만, 비옥함(1.22)을 상징하며, 해로부터 보호하고 죄를 용서하며(1.185) 기쁨을 가져다준다(10.63). 프리티비와 디아우스는 함께 풍요와 안전이 보장되는 광대하고 안정적인 영역, 즉 우주 질서(''ṛta'')에 의해 지배되는 영역을 나타내며, 이 영역을 양육하고 유지한다(1.159). 이들은 고갈되지 않고 잠재적인 생명으로 가득 차 있다(6.70).[13]

장례 찬가에서 프리티비는 죽은 자를 품으로 돌려보내 달라는 요청을 받으며, 자비롭고 온화한 어머니로 묘사된다. 어머니가 아이를 옷으로 부드럽게 덮듯이 죽은 자를 가볍게 덮어달라고 간청한다(10.18.10-12).[13]

아타르바 베다에서 프리티비는 모든 창조의 여왕으로 숭배받는다. 그녀는 바다의 첫 번째 물로 언급되며, 존재의 원초적 요소와 연결된다. 이는 생명과 우주 창조에서 그녀의 근본적인 역할을 강조하며, 비옥함, 풍요, 유지를 상징한다. ''아타르바 베다''는 프리티비를 향기롭고 생명을 주는 힘으로 강조하지만, 죽음과 질병 같은 위험도 내재되어 있음을 인정한다. 이러한 이중성은 지구가 생명을 지원하는 동시에 파괴와 고난을 가져올 수 있다는 점, 즉 자연의 창조와 해체의 균형을 나타낸다. 이러한 위험을 피하거나 완화하기 위해 기도, 희생, 부적 착용 등 다양한 의식이 행해졌다. 이는 프리티비의 힘에 대한 인식과 헌신, 의례를 통해 그녀와 조화를 유지해야 할 필요성을 보여준다.[10][8]

''아타르바 베다''의 한 찬가에 따르면, 프리티비는 무한함을 상징하는 여신 아디티에게서 싹텄다. 아디티는 ''리그 베다''에서 신들의 어머니로 여겨지며, 이는 프리티비가 생명을 주는 힘을 가졌음을 강조한다. 이 연결은 프리티비를 우주적 질서와 비옥함에 연결시키며, 베다 사상에서 신성한 모성의 더 큰 틀 안에 위치시킨다. 이전 베다 텍스트와 유사하게, ''아타르바 베다''는 프리티비를 하늘의 신 디아우스와 함께 제시한다. 이들은 하늘과 땅의 통일을 상징하며, 디아우스는 비를 통해 프리티비를 비옥하게 하여 생명이 싹트게 한다. 이들은 함께 지구에 생명을 창조하고 신들을 탄생시키는 보편적인 부모를 형성한다.[10]

''리그 베다''와 마찬가지로, 프리티비는 젖을 주는 특성으로 숭배받는 소, 가우리와 연관된다. 소는 영양과 모성의 상징으로 여겨지며, 이는 프리티비와의 자연스러운 연결을 만든다. 지구는 소에 비유되고, 송아지는 아그니, 바유 등 다양한 신들로 표현되어 자연과 신성의 상호 연결성을 상징한다.[10]

베다 문헌에서 프리티비에 대한 가장 광범위한 찬양은 ''Pṛthvī Sūkta'' (''Atharvaveda'' 12.1)에서 발견된다. 리그베다에서 디아우스와 거의 항상 짝을 이루는 것과 달리, Prithvi Sukta는 오로지 프리티비에게만 헌정되었다. 이 찬가에서 프리티비는 독립적이고 강력한 여신으로 묘사된다. 그녀의 배우자는 강력한 신 인드라이며, 그는 그녀를 해로부터 보호한다. 비슈누, 파르자냐, 프라자파티, 비슈바카르마 등 다른 신들도 그녀와 관련하여 중요한 역할을 한다. 비슈누는 그녀의 광대한 지역을 가로지르며, 아그니는 그녀의 존재를 관통한다.[13]

이 찬가는 다양한 남성 신들과의 긴밀한 관계에도 불구하고 프리티비의 위대함과 비옥함을 강조한다. 그녀는 모든 식물, 특히 작물의 근원이며, 모든 생물을 기르는 자로 칭송받는다. 프리티비는 인내심이 강하고 회복력이 있으며, 선한 자와 악한 자, 신과 악마 모두에게 양식을 제공한다. 그녀의 양육 역할은 모든 것의 어머니로 반복해서 불리고, 마치 어머니가 아이에게 먹이를 주듯 양분을 제공해달라는 요청을 받으면서 더욱 강조된다. 그녀는 생명을 주는 꿀로 가득 찬 젖가슴을 가진 모든 생물의 간호사에 비유된다.[13]

이 찬가에서 프리티비의 생명 유지 에너지는 물리적 영역을 넘어 확장된다. 그녀는 남성과 여성의 냄새, 남성의 행운과 빛, 처녀의 생생한 에너지를 구현한다. 이 찬가는 장수를 보장하기 위해 프리티비의 축복을 요청하며, 생명과 번영의 중심에 있는 그녀의 양육적 자질을 강조한다.[13]

프리티비의 역할은 창조 과정에서 중요한 역할을 하는 ''야주르베다''의 우주 발생 신화로 확장된다. ''야주르베다''에서 지구는 창조가 시작될 때 우주 바다에 잠겨 있다가, 멧돼지가 물속으로 잠수하여 지구를 표면으로 끌어올려 창조가 시작되도록 한다.[8]

''타이티리야 삼히타''는 위 ''야주르베다 신화''를 확장하여 지구는 물에서 창조되었으며, 아타르바베다 찬가 12.1.8은 프리티비가 원래 물(살리라)이었다고 말한다. 이 우주 발생적 역할은 지구를 추상적인 물에서 형성된 최초의 물질적 실체로 자리매김시키며, 창조의 필수적인 단계를 나타낸다.[8]

이 신화는 비슈누의 바라하(멧돼지) 아바타라에 대한 서사 신화의 씨앗이 된다. 여기서 지구(프리티비, 현재는 부미라고 불림)는 바다 깊은 곳에서 구출된다. 이 신화는 힌두교 도상학에서 중요한 부분이 되었으며, 비슈누는 멧돼지 형태로 부미를 우주의 물에서 들어 올린다. 이 이야기는 후기 신화에서 프리티비의 취약성과 신성한 보호의 필요성을 강조하며, 지구와 신들 사이의 관계를 반영한다.[10][13]

샤타파타 브라흐마나에서 프리티비의 창조는 더 자세히 설명된다. 창조신 프라자파티는 원시 알의 껍질을 압축하여 물에 던져 점토, 진흙, 모래, 암석과 같은 물질로 지구가 형성되도록 한다. 그 후 지구는 펼쳐져 세상의 기초가 되며, 우주의 물질적 기반으로서 프리티비의 역할을 강조한다.[8]

리그베다와 마찬가지로, ''샤타파타 브라흐마나''는 화장 후 고인의 뼈를 땅에 안치하는 의식에 대한 언급을 포함한다.[11] 칸다 XIII,8,3,3에 따르면, "사비트리가 너의 뼈를 어머니의 품[māturupastha]에 안치하게 하소서"라고 기록되어 있다. 사비트리는 그의 뼈를 어머니[māturupastha], 이 지구[pṛthivyai]의 품에 안치한다. '오 지구여, 그에게 자비를 베푸소서!'".[12]

프리티비와 다른 우주적 힘과의 관계는 그녀가 신들의 어머니인 아디티와 동일시되는 ''브라흐마나''에서 분명하게 드러난다. ''브라흐마나''에서 아디티와 프리티비는 종종 동일시되어 우주의 물리적 현현을 나타낸다. 아디티는 우주 어머니로서의 정체성을 유지하는 반면, 프리티비는 모든 생물이 살아가는 유형적이고 양육하는 땅, 즉 지구를 상징한다. 후기 ''브라흐마나''에서 프리티비는 물보다 덜 추상적이지만, 창조의 물질적 모체로 간주된다. 그녀는 더 이상 디아우스와 짝을 이루지 않고, 창조 과정에서 그녀의 배우자가 되는 프라자파티와 짝을 이룬다. 이는 초기 베다 시대에 디아우스와 밀접하게 연관된 신성한 쌍의 일부였던 프리티비가 물리적 우주를 구현하는 땅의 여신으로 변화했음을 보여준다.[8]

베다 이후 힌두 신화에서 지구 여신 프리티비는 중요한 존재감을 유지하지만, 그녀의 역할은 변화한다. 베다 시대에 프리티비는 문자 그대로의 땅이자 안정, 비옥함, 모든 생명의 양육 기반을 구현하는 신성한 존재로 존경받았다. 힌두 전통이 발전하면서 프리티비는 "땅의 여신"을 의미하는 부미 또는 부데비로 더 일반적으로 알려지게 되었다. 부데비는 바이슈나비교 신화에서 중심적인 역할을 하며, 악의 세력, 악마, 부패한 통치자에게 억압받는 탄원자로 묘사되는 경우가 많다. 이러한 이야기들은 종종 그녀가 비슈누에게 도움을 요청하고, 비슈누는 그녀의 고통을 덜기 위해 다양한 아바타르를 취하여 지구 여신과 우주 보호자 간의 유대를 재확인하는 모습을 보여준다. 도상학에서 부미는 종종 그녀의 배우자 바라하(비슈누의 멧돼지 인간 화신)에 매달린 아름다운 여성으로 묘사된다. 또는 비슈누는 종종 부데비와 스리-락슈미 사이에 서서 지구와 번영을 모두 보호하는 모습을 보여준다.[13][1]

부데비는 계속 존경받지만, 후기 신화에서 그녀의 역할은 모든 생명을 지탱하는 안정적이고 비옥한 땅으로서의 베다적 묘사에서 벗어난다. 리그베다 찬가에서 프리티비는 무한한 비옥함과 모든 생물을 부양하는 능력으로 칭송받는다. 그러나 중세 텍스트에서 이러한 특성은 샤캄바리, 락슈미, 마하데비 등 다른 여신에게 이전되고, 부데비의 주요 역할은 사악함의 무게에 짓눌려 신성한 개입을 구하는 고통받는 지구가 된다. 이는 비옥하고 생명을 유지하는 지구의 화신에서 위기의 시대에 신성한 지원이 필요한, 더욱 취약한 인물로 부데비가 진화했음을 보여준다.[13]

프리티비의 가장 두드러진 측면 중 하나는 보편적인 어머니로 묘사된다는 점이다. 학자들은 리그베다와 아타르바 베다에 나타난 묘사를 바탕으로 프리티비의 모성적 본성을 강조한다. 데이비드 킨슬리는 프리티비가 하늘 신 디아우스와 짝을 이루어 모든 생물의 어머니로 불리며, 모든 생명체에게 영양과 안정을 제공한다고 강조한다. 생명을 유지하는 지구로서의 역할은 그녀의 정체성의 핵심이며, 광대하고 확고하며 움직이지 않는 존재는 세계 자체의 안정을 상징한다.[13] 핀트친은 아타르바 베다가 프리티비를 창조의 모성적 근원으로 묘사하며, 어머니가 아이에게 영양을 공급하듯이 젖을 쏟아내라고 요청하는 부분을 탐구한다.[8] 왕구는 프리티비가 자애로운 어머니이지만, 질병과 죽음 같은 창조에 내재된 위험을 반영하여 생명을 주는 측면과 자연의 파괴적인 힘의 균형을 이룬다고 덧붙인다.[10]

프리티비가 창조 과정에서 수행하는 역할은 학계에서 또 다른 중요한 주제이다. 킹슬리는 베다 세계관에서 프리티비와 디아우스가 신과 세계를 창조하는 우주적 부모로 여겨진다고 언급한다. 힌두 우주론이 발전하면서 프리티비는 창조에서 독립적인 역할을 맡아 우주 자체의 물질화를 상징하게 되었다.[13] 핀치먼은 프리티비와 우주 기원의 물과의 관계를 파고들어, 그녀가 창조 과정에서 원초적인 물에서 들어 올려지는 모습이 야주르 베다에 묘사된 것을 강조한다. 이 신화적 이야기는 생명이 발전할 최초의 물질적 형태로서 나타나는, 우주의 물리적 구현으로서의 프리티비의 역할을 강조한다.[8]

프리티비와 다산성은 여신으로서 그녀의 중요성에 핵심적인 부분이다. 킨슬리는 베다 문헌에서 프리티비의 다산성이 종종 칭송받으며, 특히 식물과 작물의 근원으로서 그녀의 역할과 관련하여 칭송받는다고 지적한다. 그녀의 양육적 자질은 꿀로 가득 차 모든 생물에게 영양을 공급하는 젖가슴으로 상징된다.[13] 핀츠만은 프리티비가 젖과 꿀을 쏟아내도록 기원하는 아타르바 베다를 강조하며, 물질적 풍요 제공자로서의 그녀의 기능을 강화한다. 이러한 능력으로 프리티비는 땅의 다산성을 구현하여 자연과 인류 모두의 생존을 보장한다. 생명을 주는 자로서의 그녀의 정체성은 모성적이고 다산적인 여신으로서의 지위와 직접 연결된다.[8]

프리티비가 우주의 안정을 유지하는 역할은 그녀의 정체성의 또 다른 핵심적인 측면이다. 킨슬리는 베다 찬송가에서 프리티비가 흔히 굳건하고 움직이지 않는 존재로 묘사되며, 이는 지구의 안정과 우주 질서인 '르타'의 유지를 상징한다고 언급한다. 물리적 세계의 기초인 프리티비는 디아우스와 함께 우주의 질서와 안전을 보장한다.[13] 핀트만은 프리티비가 창조의 물질적 구현으로 묘사되어 생명이 번성할 수 있는 안정적인 기반을 제공하는 사타파타 브라흐마나에서의 역할을 논하며 이러한 개념을 확장한다. 이러한 의미에서 프리티비는 단순한 물리적 실체가 아니라 우주의 균형과 질서의 상징이다.[8]

프라크리티-푸루샤 이원론은 상키아 사상 체계와 후기 힌두 철학의 기본 개념으로, 프리티비의 개념과도 연결된다. 데이비드 리밍, 크리스토퍼 피 등 학자들은 프리티비가 창조의 근원이자 현현 우주의 기초인 물질적이고 여성적인 원리인 프라크리티의 화신으로 볼 수 있다고 지적한다. 프라크리티는 의식 또는 정신을 나타내는 남성적 원리인 푸루샤와 짝을 이룬다. Wangu는 이러한 짝을 베다 문헌에서 Dyaus-Prithvi 이원론, 즉 Dyaus(하늘)와 Prithvi(지구)가 우주의 부모였던 것의 발전으로 이해할 수 있다고 지적한다. 이 후기 철학적 맥락에서 프라크리티로서의 프리티비는 푸루샤의 의식을 현현시키는 물질적 에너지를 나타낸다.[9]

프라크리티-푸루샤 개념에서 프리티비의 역할은 그녀를 단순한 대지모신 이상으로 자리매김한다. 그녀는 우주에 대한 형이상학적 이해의 중심 인물이 되어, 세상을 유형하게 만드는 역동적이고 창조적인 힘을 상징한다. 이 철학적 아이디어는 힌두 우주론에 반향을 일으켜 여신을 우주의 창조, 보존, 소멸의 과정과 연결시킨다.[9]

4. 불교

불교에서 프리티비는 천부와 십이천 중 하나인 지천으로 등장한다. 초기 불교의 팔리 경전에 등장하는 최초의 여신으로 여겨지기도 하며, 양육, 유지, 우주 질서 유지와 같은 본질적인 자질은 변함없이 유지되었지만, 그 역할은 불교 우주론에 맞게 변화되었다.[2]

4. 1. 불교에서의 수용

불교에서 프리티비는 천부와 십이천 중 하나인 지천으로 등장한다. 프리티비는 불교로 수용되어 중요한 역할을 담당하며, 초기 불교의 팔리 경전에 등장하는 최초의 여신으로 여겨진다.[2]

프리티비가 불교 전통에서 가장 두드러진 역할을 한 것은 석가모니 부처의 깨달음의 순간, 즉 ''마라비자야''(마라를 이김) 동안이었다. 보살 싯다르타 고타마가 보리수 아래에서 명상할 때, 악마의 왕 마라는 그의 자격을 의심하고 군대를 보내 그를 방해함으로써 그의 깨달음을 막으려 했다. 마라가 싯다르타에게 그의 과거 선행에 대한 증거를 제시하라고 요구하자, 보살은 오른손으로 땅을 만져, 프리티비를 증인으로 소환하는 "땅을 만지는 제스처"(부미스파르샤 무드라)를 보였다. 프리티비는 땅에서 나타나 마라의 군대를 물리쳤다. 싯다르타는 프리티비를 증인으로 소환함으로써 깨달음이 단순히 영적인 성취일 뿐만 아니라 세상에서의 자신의 행동과 깊이 연관되어 있음을 보여주었다.[2] ''니다나카타''와 같은 이야기의 일부 버전에서는 그녀가 보살의 덕을 말로 증언했다. ''마하바스투''와 같은 다른 설명에서는 그녀가 땅을 흔들게 하여 마라의 군대를 공포에 떨게 하는 등 더 물리적인 반응을 보였다. ''라리타비스타라''에서는 프리티비가 여신들과 함께 땅에서 나타나 육신으로 나타난다. 그녀의 존재와 그에 따른 땅의 흔들림은 마라의 군대를 물리치고 부처가 깨달음을 얻는 데 필요한 평화로운 환경을 조성했다.[2]

프리티비의 역할은 도덕적인 증인 이상으로 확장된다. 그녀는 또한 부처가 해탈을 얻은 깨달음의 자리에 밀접하게 연결되어 있다. 종종 지구의 배꼽 또는 ''바즈라사나''라고 불리는 이 상징적인 장소는 영적 세계와 물질 세계가 만나는 세계의 중심지로 여겨진다. 프리티비가 이 장소와 연관되어 있다는 것은 부처의 여정에서 그녀의 중요성을 보여준다.[2]

불교 미술에서 프리티비는 종종 부처의 깨달음의 순간에 부처의 옥좌 기단에 묘사된다. 1세기부터 3세기까지의 간다라 부조는 그녀가 머리와 몸통을 드러낸 채 땅에서 솟아나는 모습을 자주 묘사하여, 그녀의 자연과의 연결과 안정적인 힘으로서의 역할을 상징한다. 그녀는 때때로 풍요와 양육의 자질을 나타내는 보석이나 연꽃으로 가득 찬 풍요의 항아리를 들고 있는 모습으로 묘사된다. 후기 굽타 시대 (4세기~6세기)에는 프리티비가 영적, 물질적 부를 상징하는 그릇을 들고 있는 모습으로 묘사되기도 한다. 일부 동남아시아 전통에서는 그녀가 머리카락에서 물을 짜내어 마라의 군대를 익사시키는데, 이는 부처가 여러 생애 동안 축적한 영적 공덕을 상징한다.[2]

중국 불교에서 그녀는 24위의 호법신 중 하나로 여겨지며, 다른 천신들과 함께 불교 사찰의 대웅전에 봉안된다.[15]

4. 2. 깨달음의 증인

불교에서 프리티비는 천부와 십이천에 속하는 신이며, 지천이라는 이름으로 등장한다. 초기 불교의 팔리 경전에 등장하는 최초의 여신으로 여겨지기도 한다. 프리티비의 본질적인 자질은 양육, 유지, 우주 질서 유지 등으로, 불교 우주론에 맞게 역할이 변화하였다.[2]프리티비가 불교 전통에서 가장 두드러진 역할을 한 것은 석가모니 부처의 깨달음의 순간, 즉 ''마라비자야''(마라를 이김) 때이다. 보살 싯다르타 고타마가 보리수 아래에서 명상할 때, 악마의 왕 마라가 그의 깨달음을 방해하려 했다. 마라가 싯다르타에게 과거 선행에 대한 증거를 요구하자, 보살은 오른손으로 땅을 만지는 "땅을 만지는 제스처"(부미스파르샤 무드라)를 취해 프리티비를 증인으로 불렀다. 프리티비는 땅에서 나타나 마라의 군대를 물리쳤다. 이 행위는 싯다르타의 깨달음을 향한 여정이 정당하며, 그가 여러 생애 동안 살아온 윤리적이고 자비로운 삶에 뿌리를 두고 있음을 보여주었다.[2]

''니다나카타''와 같은 이야기에서는 프리티비가 보살의 덕을 말로 증언했다. ''마하바스투''에서는 땅을 흔들게 하여 마라의 군대를 공포에 떨게 했다. ''라리타비스타라''에서는 프리티비가 여신들과 함께 땅에서 나타나 육신으로 등장했다. 그녀의 존재와 땅의 흔들림은 마라의 군대를 물리치고 부처가 깨달음을 얻는 데 필요한 평화로운 환경을 조성했다.[2]

프리티비는 도덕적인 증인 역할 외에도, 부처가 해탈을 얻은 깨달음의 자리와도 밀접하게 연결되어 있다. 이 장소는 지구의 배꼽 또는 ''바즈라사나''라고 불리며, 영적 세계와 물질 세계가 만나는 세계의 중심지로 여겨진다. 프리티비가 이 장소와 연관되어 있다는 것은 부처의 여정에서 그녀의 중요성을 보여준다. 석가모니 부처가 깨달음을 얻을 수 있었던 것은 지구상에서 가장 안정되고 신성한 장소인 바로 이 지점이었기 때문이다. 프리티비는 도덕적 지원뿐만 아니라 부처의 최종 깨달음을 위한 물리적 토대를 제공한 것이다.[2]

불교 미술에서 프리티비는 종종 부처의 깨달음의 순간에 부처의 옥좌 기단에 묘사된다. 1세기부터 3세기까지의 간다라 부조는 그녀가 머리와 몸통을 드러낸 채 땅에서 솟아나는 모습을 묘사하여, 자연과의 연결과 안정적인 힘으로서의 역할을 상징한다. 그녀는 때때로 풍요와 양육의 자질을 나타내는 보석이나 연꽃으로 가득 찬 풍요의 항아리를 들고 있는 모습으로 묘사된다.

후기 굽타 시대 (4세기~6세기)에는 프리티비가 영적, 물질적 부를 상징하는 그릇을 들고 있는 모습으로 묘사되기도 한다. 일부 동남아시아 전통에서는 그녀가 머리카락에서 물을 짜내어 마라의 군대를 익사시키는데, 이는 부처가 여러 생애 동안 축적한 영적 공덕을 상징한다.[2]

중국 불교에서 프리티비는 24위의 호법신 중 하나로 여겨지며, 다른 천신들과 함께 불교 사찰의 대웅전에 봉안된다.[15]

4. 3. 한국 불교

불교에서 프리티비는 천부와 십이천에 속하는 신이며, 지천이라는 이름으로 등장한다.5. 현대적 의의

프리티비는 베다 시대 이후 힌두 신화에서 중요한 여신으로, 그 역할은 변화를 겪었다. 베다 시대에는 땅, 안정, 비옥함, 모든 생명의 기반을 상징하는 신성한 존재로 존경받았다. 이후 힌두 전통에서 프리티비는 부미 또는 부데비로 더 널리 알려지게 되었다. 바이슈나비교 신화에서 부데비는 악의 세력에 억압받는 탄원자로 묘사되며, 비슈누에게 도움을 요청하고 비슈누는 다양한 아바타르를 통해 그녀를 구원한다. 도상학에서 부미는 종종 배우자인 바라하에 매달린 아름다운 여성으로 묘사되거나, 비슈누가 부데비와 스리-락슈미 사이에 서서 지구와 번영을 보호하는 모습으로 나타난다.[13][1]

후기 신화에서 부데비의 역할은 모든 생명을 지탱하는 비옥한 땅에서 벗어나, 악의 무게에 짓눌려 신성한 개입을 구하는 존재로 변화한다. 리그베다 찬가에서 프리티비는 무한한 비옥함으로 칭송받지만, 중세 텍스트에서는 샤캄바리, 락슈미, 마하데비와 같은 다른 여신에게 이러한 특성이 이전되고, 부데비는 고통받는 지구의 역할을 맡게 된다. 이는 비옥한 지구의 화신에서 위기의 시대에 신성한 지원이 필요한 인물로 부데비가 진화했음을 보여준다.[13]

프리티비의 중요성은 베다 우주론과 창조 서사를 넘어, 특히 후기 힌두교 사상과 국가적 이미지의 개념에서 중요한 역할을 한다.[13] 인도 민족주의 운동에서 강력한 상징이 된 바라트 마타(인도 어머니)는 땅을 신성하게 존경하는 초기 베다 찬송가에서 현대적인 개념으로 확장된 것이다. 부데비의 이미지는 인도 독립 운동 기간 동안 국가적 의인화로 쉽게 전환되었다. 이는 아난다마트와 같은 작품에서 여신이 조국의 상징으로 나타나는 것에서 확인할 수 있다.[13]

인도네시아에서는 강력한 역사적 힌두교의 영향으로 프리티비라는 이름이 국가 의인화에 사용되며, 이부 퍼르티위로 불린다.[14]

5. 1. 국가적 상징

베다 이후 힌두 신화에서 지구 여신 프리티비는 상당한 존재감을 유지하지만, 역할은 변화를 겪는다. 베다 시대에 프리티비는 문자 그대로의 땅이자 안정, 비옥함, 모든 생명의 양육 기반을 구현하는 신성한 존재로 존경받았다. 힌두 전통이 발전하면서 프리티비는 더 일반적으로 "땅의 여신"을 의미하는 부미 또는 부데비로 알려지게 되었다. 부데비는 바이슈나비교 신화에서 중심적인 역할을 하며, 악의 세력, 악마 또는 부패한 통치자들에 의해 억압받는 탄원자처럼 묘사되는 경우가 많다. 이러한 이야기들은 종종 그녀가 비슈누에게 도움을 요청하는 모습을 묘사하며, 이에 대한 응답으로 비슈누는 그녀의 고통을 덜기 위해 다양한 아바타르 또는 화신을 취하여 지구 여신과 우주 보호자 간의 유대를 재확인한다. 도상학에서 부미는 종종 그녀의 배우자 바라하(비슈누의 멧돼지 인간 화신)에 매달린 아름다운 여성으로 묘사된다. 또는 비슈누는 종종 부데비와 스리-락슈미 사이에 서서 지구와 번영을 모두 보호하는 모습을 보여준다.[13][1]

부데비는 계속해서 존경받고 있지만, 후기 신화에서 그녀의 역할은 모든 생명을 지탱하는 안정적이고 비옥한 땅으로서의 베다적 묘사에서 벗어난다. 리그베다 찬가에서 프리티비는 그녀의 무한한 비옥함과 모든 생물을 부양하는 능력으로 칭송받는다. 그러나 중세 텍스트에서 이러한 특성은 샤캄바리, 락슈미, 마하데비와 같은 다른 여신에게 이전되는 반면, 부데비의 주요 역할은 사악함의 무게에 짓눌려 신성한 개입을 구하는 고통받는 지구의 역할이 된다. 이러한 변화는 비옥하고 생명을 유지하는 지구의 화신에서 위기의 시대에 신성한 지원이 필요한 더욱 취약한 인물로 부데비가 진화했음을 강조한다.[13]

프리티비의 중요성은 베다 우주론과 창조 서사에서 그녀의 역할 이상으로 확장되어, 특히 후기 힌두교 사상, 특히 국가적 이미지의 진화하는 개념에서 중추적인 역할을 한다.[13]

데이비드 킨슬리는 그의 분석에서 프리티비 마타의 개념이 후기 전통, 특히 바라트 마타(인도 어머니)의 맥락에서 어떻게 변화하는지 논의하며, 이는 인도 민족주의 운동에서 강력한 상징이 되었다. 킨슬리는 땅을 신성하게 존경하는 것이 초기 베다 찬송가에서 현대적인 개념의 인도 그 자체를 신성한 어머니 형상으로 확장한다고 강조한다. 생명을 양육하고 지원하는 지구 여신, 즉 부데비의 이미지는 인도 독립 운동 기간 동안 쉽게 국가적 의인화로 전환되었다. 이 현대적 묘사는 지구가 단순한 물리적 실체가 아닌 살아있고 양육하는 힘이라는 고대 아이디어를 바탕으로 한다. 킨슬리는 이를 아난다마트, 뱅킴 찬드라 차토파디야이의 소설의 이미지와 연결하며, 그곳에서 여신은 조국의 상징으로 나타나고 신봉자들은 무슨 수를 써서라도 그녀를 보호하라는 요청을 받는다. 이는 보호하고 양육하는 어머니 형상으로서의 프리티비의 역할, 이번에는 인도 아대륙 자체를 구현하는 역할의 지속성을 반영한다.[13]

강력한 역사적 힌두교의 영향으로, 프리티비라는 이름은 또한 인도네시아의 국가 의인화에 사용되며, 이곳에서 그녀는 이부 퍼르티위로 불린다.[14]

참조

[1]

서적

Hinduism: An Alphabetical Guide

https://books.google[...]

Penguin UK

2014-04-18

[2]

서적

Buddhist Goddesses of India

https://archive.org/[...]

Princeton University Press

[3]

서적

Encyclopedia of Indo-European Culture

Routledge

[4]

간행물

Reconstructing Indo-European phraseology: Continuity and renewal

https://www.linguist[...]

University of Copenhagen

[5]

서적

Indo-European Poetry and Myth

Oxford University Press

[6]

서적

On Hinduism

Oxford University Press

[7]

citation

Indo-European Linguistics

de Gruyter

[8]

서적

The Rise of the Goddess in the Hindu Tradition

https://books.google[...]

State University of New York Press

2015-04-15

[9]

서적

The Goddess: Myths of the Great Mother

https://books.google[...]

Reaktion Books

2016

[10]

서적

Images of Indian Goddesses: Myths, Meanings, and Models

https://books.google[...]

Abhinav Publications

2003

[11]

간행물

Classifications and Yonder World in the Veda

Brill

[12]

웹사이트

Satapatha Brahmana Part V

https://www.sacred-t[...]

the Clarendon Press

[13]

서적

Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions

Motilal Banarsidass

[14]

웹사이트

Yayasan Kemanusiaan Ibu Pertiwi (YKIP)

http://www.ykip.org/[...]

2024-09-12

[15]

서적

A dictionary of Chinese Buddhist terms: with Sanskrit and English equivalents and a Sanskrit-Pali index

RoutledgeCurzon

[16]

서적

ヒンドゥー神話の神々

せりか書房

[17]

서적

The Rig Veda

Penguin Books

[18]

간행물

鏡花の女人救済の原型

https://archives.buk[...]

仏教大学大学院紀要文学研究科篇

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com