보살

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

보살은 산스크리트어 '보디사트바'의 줄임말로, 깨달음을 얻기 위해 수행하는 존재를 의미한다. 초기 불교에서는 깨달음을 향해 나아가는 사람을, 대승 불교에서는 깨달음을 이룬 존재를 뜻하며, 다양한 해석과 어원을 가지고 있다. 대승 불교에서는 보살의 길을 모든 사람이 따를 수 있는 보편적인 길로 제시하며, 보살은 열반에 이르기 위해 육바라밀을 닦고 중생을 구제하는 것을 중요하게 여긴다. 대승 불교의 주요 특징으로, 개인의 열반뿐 아니라 중생과 함께 열반에 이르는 것을 가장 큰 가치로 삼는다. 보살은 수행을 통해 여러 단계를 거치며, 지혜와 자비를 바탕으로 다양한 형태로 나타난다. 한국 불교에서는 여성 신도를 보살이라고 부르기도 하며, 고승에게 보살호를 부여하기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 삼승 - 일승

일승은 모든 중생을 하나의 불타의 수레로 이끌기 위한 대승 불교의 핵심 사상으로, 법화경, 승만경 등을 통해 구체화되었으며, 중국 불교의 천태종과 화엄종, 한국 불교에 영향을 미쳐 모든 중생의 성불 가능성을 강조한다. - 삼승 - 연각

연각은 불교에서 부처의 가르침 없이 스스로 깨달음을 얻는 존재를 뜻하며, 초기 불교의 삼승 분류와 부파불교의 수행 방식 분류, 그리고 대승불교에서 소승으로 간주되거나 천태종의 십이인연과 자연 변화를 통한 깨달음으로 구분되는 개념이다. - 보살 - 달라이 라마

달라이 라마는 티베트 불교의 종교적, 정치적 지도자를 칭하는 이름으로, 관음보살의 화신으로 여겨지며, 1642년 티베트의 주권자가 된 겔룩파 불교의 역대 전생자를 통칭하며, 1959년 14대 달라이 라마가 인도 망명하기 전까지 티베트를 통치했다. - 보살 - 성관음

성관음은 1면 2비의 형상을 한 관음보살로, 육관음 중 하나로서 대자(大慈)의 관음으로 여겨지며 지옥을 교화하는 역할을 하고, 머리 위의 아미타여래 화불로 식별된다. - 불교 사상 - 아라한

아라한은 불교에서 깨달음을 얻어 존경받는 성자를 뜻하는 말로, 부파불교 이후 부처와 구분되어 제자들이 도달할 수 있는 최고의 경지로 여겨지며, 대승불교에서 그 개인적 해탈 추구가 폄하되기도 하지만 숭배의 대상이 되기도 하는 등 불교 전통에서 중요한 의미를 지닌다. - 불교 사상 - 사향사과

사향사과는 초기 불교 경전에서 영적 성취 수준에 따라 불교 수행자를 수다원, 일래자, 불환자, 아라한의 네 가지 유형으로 분류하는 용어이며, 수행과 결과에 따라 8가지 종류로 세분화된다.

2. 이름의 뜻

보살은 산스크리트어 "보디사트바(bodhisattva)"를 소리 나는 대로 번역한 "보리살타(菩提薩唾)"의 줄임말이다.[9] "보디(bodhi)"는 깨닫다는 뜻이며 "사트바(sattva)"는 존재 또는 유정(有情)을 뜻한다.[9] 유정은 중생이라고 불리기도 한다.[9] 즉, 보리살타는 깨달은 존재라는 뜻으로, 각유정(覺有情)이라 의역되기도 한다.[9] 빠알리어로는 보디삿따(Bodhisatta, 菩提薩唾)라고 하며, 깨달음을 향해 나아가는 사람이란 뜻이다.[9]

대승불교에서는 깨달음을 이룬 존재라는 뜻으로 사용되지만, 초기불교에서는 깨달음을 향해 나아가는 사람이란 뜻으로 사용되었다.[9]

보디사트바(bodhisattva)와 보디사타(bodhisatta)라는 인도 용어의 어원은 완전히 밝혀지지 않았다.[150] 보디(bodhi)라는 용어는 "각성" 또는 "깨달음"을 의미한다.[150][151] 복합어의 두 번째 부분은 여러 가지 의미 또는 파생을 가질 수 있다.[152]

- 사트바(sattva)와 사타(satta)는 일반적으로 "살아있는 존재", "유정 존재" 또는 "사람"을 의미하며, 많은 현대 학자들이 이 어원을 바탕으로 해석한다.[153]

- 하르 데이얼(Har Dayal)에 따르면, ''보디-사타(bodhi-satta)''라는 용어는 산스크리트어 ''보디-삭타(bodhi-sakta)''에 해당할 수 있으며, 이는 "보디에 헌신하는 자" 또는 "보디에 애착을 가진 자"를 의미한다.[155]

- 산스크리트어 용어 사트바(sattva)는 "힘, 에너지, 활력, 권력, 용기"를 의미할 수 있으며, 따라서 보살은 "보디를 향해 에너지를 쏟는 자"를 의미할 수도 있다.[158]

- 사트바(sattva)는 또한 영혼, 마음, 감각, 의식, 또는 정신을 의미할 수 있다.[154]

- 티베트어 사전 편찬자들은 보살을 ''byang chub(보디)'' ''sems dpa(사트바)''로 번역한다.[160]

- 중국 불교도들은 일반적으로 산스크리트어 용어의 음역인 ''보살(pusa)''(菩薩)이라는 용어를 사용한다.[161]

- 산스크리트어에서 ''사트바(sattva)''는 "본질, 본성, 진정한 본질"을 의미할 수 있으며, 팔리어 ''사타(satta)''는 "실체"를 의미할 수 있다.[153]

범어 보디 사트바(Bodhi-sattva)의 보디(bodhi)는 한역(漢譯) "보리"이며, "보리살타(菩提薩埵)"의 "타(埵)"는 "가지가 늘어진 것처럼 뻗어 있는, 흙을 돋우어 굳힌 것"을 나타낸다.

현장이 번역한 반야심경에는 앞부분에 '''보살''', 뒷부분에 '''보리살타'''라는 음역어가 사용되고 있다.

3. 초기 불교와 부파 불교

초기 불교에서 "보디사타(bodhisatta)"는 고타마 붓다가 깨달음을 얻기 전의 전생과 수행 시절을 가리키는 말이었다.[10] 초기 불교 경전에서 부처는 "나는 아직 깨닫지 못한 보디사타였을 때"라는 구절을 사용하여 깨달음을 얻기 전의 경험을 묘사한다.[11]

분파 이전 불교에서 "보디사타(bodhisatta)"라는 용어는 고타마 붓다가 전생과 마지막 생에서 해탈을 향해 나아갈 때의 젊은 시절을 지칭하는 데 사용되었다. ''중부 니카야 123'' (중아함경 32에 있는 중국어 병행본)과 같은 초기 자료들은 도솔천에서 보디사타 고타마가 전생에 가졌던 놀라운 자질들에 대해 논하고 있다. 팔리어 경전은 보디사타가 도솔천에 살면서 사띠와 분명한 이해력을 갖추고 있었던 방식에 초점을 맞추는 반면, 중국어 자료는 그의 수명, 외모, 그리고 영광이 모든 천신(신)보다 더 컸다고 언급한다. 이 자료들은 또한 보디사타의 잉태와 출생에 수반된 다양한 기적들에 대해 논하며, 가장 유명한 것은 그의 일곱 걸음과 이것이 그의 마지막 생이라고 선언한 것이다.[13]

보디사타의 자질에 대해 논하는 또 다른 초기 자료는 ''Mahāpadāna sutta''이다. 이 경전은 비파시와 같이 오래 전에 살았던 여섯 명의 이전 부처를 언급하면서 보디사타의 자질에 대해 논한다.[15] 보디사타 교리의 또 다른 중요한 요소인, 누군가의 미래의 부처가 될 것이라는 예측의 아이디어는 또 다른 중국 초기 불교 경전인 ''과거에 대한 설명에 관한 설법''(MĀ 66)에서 발견된다. 이 설법에서 미륵이라는 승려는 미래에 부처가 되기를 열망하고, 부처는 미륵이 미래에 부처가 될 것이라고 예측한다.[16] ''증일 아함경''에 있는 다른 설법들은 "보디사타 미륵"을 예시로 제시하고 있다(EĀ 20.6 및 EĀ 42.6).[17]

고타마 붓다가 보디사타가 된 방법에 대한 가장 오래된 알려진 이야기는 그가 이전 부처인 디팡카라 부처를 만나는 이야기이다. 이 만남 동안, 고타마의 이전 화신인 수메다는 다섯 개의 파란 연꽃을 바치고 디팡카라가 밟고 지나갈 수 있도록 자신의 머리카락이나 온 몸을 펼쳐서 언젠가 부처가 되겠다고 결심한다. 디팡카라는 그들이 붓다를 얻을 것이라고 확언한다.[20]

thumb은 보살(미래의 고타마 붓다)이 디팡카라 부처의 발치에서 서원을 하는 모습을 묘사하고 있다, Art Institute of Chicago]]

보디사타 이상에 대한 이야기와 가르침은 다양한 자타카 이야기 자료에서 발견되며, 이는 주로 석가모니의 전생에 대한 이야기에 초점을 맞춘다. 마하야나 이외의 니까야 학파에서 자타카 문학은 보디사타의 가르침을 담고 있는 주요 장르였을 것이다.[21]

thumb, 50 CE)[9]]]

불교 전통이 여러 경쟁하는 종파로 발전했을 때, 아라한과 독각불의 길과 구분되는 (그리고 우월한) 길로서의 보살도(산스크리트어: ''bodhisattvayana'')에 대한 생각은 니카야 학교에서 널리 퍼져 있었다.[26][27] 보살도는 "완성의 수레" (''pāramitāyāna''), "보살 다르마", "보살 훈련", "완전한 불타의 수레"와 같은 다른 이름으로 불렸다.[26]

다양한 자료에 따르면, 일부 니카야 학교는 트리피타카와 함께 보살에 관한 텍스트 모음을 전했는데, 이를 "보살 피타카" 또는 "바이풀리야(광범위한) 피타카"라고 불렀다.[28][29][30]

북인도의 사르바스띠바다는 고타마가 과거 부처 앞에서 결심(''praṇidhāna'')을 한 후 불타가 되기까지 3 "무량겁" (''asaṃkhyeyas'')과 91 겁 (''칼파'')이 걸렸다고 주장했다. 사르바스띠바다의 경우, 처음 두 무량겁은 보살이 여전히 길에서 벗어나 퇴보할 수 있는 기간이다. 두 번째 무량겁이 끝날 때, 그들은 부처를 만나 예언을 받는데, 그 시점에서 그들은 불타가 될 것이 확실하다.[35]

마하상가-로코타라바딘의 ''마하바스투''는 학교의 보살 이상형에 대한 개념과 관련된 다양한 아이디어를 제시한다. ''마하바스투''는 또한 특정 시간 틀을 제시하지 않고 보살도의 네 단계 또는 과정(''caryās'')을 제시한다 (다양한 무량겁이 걸린다고 한다).[20][33]

네 가지 ''carya''(간다리: ''caria'')는 다음과 같다:[20][33][34]

- 자연 (산스크리트어: ''prakṛti''-''caryā,'' 간다리: ''pragidi'', 중국어: 自性行 zì xìng xíng): 먼저 부처 앞에서 공덕의 뿌리를 심어 불타가 된다.

- 결심 (''praṇidhāna-caryā,'' G'': praṇisi'', C: 願性行 yuàn xìng xíng): 부처 앞에서 불타가 되려는 첫 번째 결심을 한다.

- 계속 (''anuloma-caryā'', C: 順性行 shùn xìng xíng) 또는 "개발" (''vivartana'', G: ''vivaṭaṇa''): 부처를 만나 미래의 불타가 될 것을 확인받을 때까지 수행을 계속한다.

- 불가역 (''anivartana-caryā'', C: 轉性行 zhuǎn xìng xíng) 또는 "청정의 길" (G: śukracaria): 이는 벗어날 수 없고 미래의 불타가 될 것이 보장되는 단계이다.

3. 1. 테라바다 불교

남방 불교 자료에서도 보살의 이상은 발견된다. 예를 들어 테라바다 학교의 ''불본사''(기원전 1~2세기)는 고타마가 과거 부처 디팡카라로부터 미래의 부처가 될 것이라는 예언(''vyākaraṇa'')을 받은 과정을 설명한다. 팔리 경전의 여러 자료는 여러 부처가 있으며 미래에도 많은 부처가 있을 것이고, 이들은 모두 보살로서 수행해야 한다는 생각을 묘사한다.[36] 비정통 테라바다 자타카 문헌 또한 보살과 보살의 길에 대해 가르친다.[36] 메테야, 사만 및 나타(아발로키테스바라)와 같은 보살에 대한 숭배 역시 테라바다 불교에서 발견될 수 있다.[36]

4. 대승 불교

대승 불교는 주로 보살의 길을 기반으로 하며, 이 길은 아라한이나 벽지불이 되는 것보다 더 숭고한 것으로 여겨졌다.[45] 대승 불교는 보살승을 모든 사람이 따를 수 있는 보편적인 길로 제시했는데, 이는 보살의 길이 소수의 개인만을 위한 것이라고 주장한 부파 불교와는 대조적이었다.[6][7][26]

초기 대승 불교 경전인 ''반야바라밀다경''은 "보살"을 "보리를 목표로 하는 존재"로 정의한다.[49][50][51] 대승 경전은 보살을 모든 중생을 위해 부처가 되기를 원하는 자비로운 존재로 묘사하며, 자신의 고통만을 끝내려는 성문(śrāvaka)과 구별된다. 보살은 보리심을 통해 다른 사람의 이익을 위해 수행하는 반면, 성문은 자신의 이익을 위해 수행한다.[52]

대승 보살은 불교 수행의 추상적인 모델일 뿐만 아니라, 숭배 대상이 되는 독특한 인물로 발전했다. 지혜를 상징하는 문수보살과 자비를 상징하는 관세음보살이 대표적이다.[53] 이러한 보살 숭배는 힌두교 박티 운동과 유사하게 발전했으며, 인도 불교를 대중화하는 데 기여했다.[54]

일부 대승 경전은 성문승, 벽지불승, 보살승의 세 가지 수레가 실제로는 하나의 수레(''일승'')에 불과하다고 주장한다. ''법화경''은 세 가지 수레가 부처가 중생들을 이끌기 위해 사용한 방편일 뿐이며, 궁극적으로는 부처가 되는 하나의 길만이 존재한다고 가르친다.[55]

4. 1. 보살의 성격

보살은 대승불교의 주요 특징으로, 개인의 깨달음과 열반뿐 아니라 중생과 함께 열반에 이르는 것을 가장 큰 가치로 여긴다. 보살의 사홍서원은 이러한 특징을 잘 보여준다. 지장보살은 지옥에서 고통받는 모든 중생이 구원받기 전에는 부처가 되지 않겠다고 서원했고, 법장비구(아미타불의 전생)는 괴로운 중생에게 깨달음을 주기 전에는 결코 부처가 되지 않겠다고 서원했다.[182]

4. 2. 보살의 수행

대승불교에서는 수행하는 보살은 6바라밀을 닦아야 한다고 말한다.[183] 이 중에서도 반야바라밀은 나머지 다섯 바라밀이 성립하는 근거가 되는 무분별지(無分別智)로서,[183] 특히 중요하게 여겨진다. 예를 들어, 대승불교의 논서인 《대지도론(大智度論)》에서는 육안(肉眼)•천안(天眼)•혜안(慧眼)•법안(法眼)•불안(佛眼)의 오안(五眼)을 얻으려면 반야바라밀을 닦아야 한다는 불교 경전의 내용을 인용하여 설명한다.[184]대승불교의 6바라밀은 단순히 재가 신도(在家信徒)만을 위한 것이 아니라 출가•재가를 가리지 않고 모든 불교도의 기본적인 덕목이다. 8정도(八正道)에서는 설명되지 않는 이타행(利他行)으로서의 보시(布施)가 가장 먼저 다루어진다는 점이 특징이다.[179] 또한 나중에는 6바라밀에 방편(方便)•원(願)•역(力)•지(智)와 같이 이타적인 내용을 가진 4가지 덕목이 추가되어 십바라밀설(十婆羅蜜說)이 나타났다.[179] 대승불교에서는 이타(利他)가 곧 자리(自利)가 되는 점에 대승 실천도의 묘함이 있다고 주장한다.[179]

보살이 보리심을 일으켜 수행길에 들어선 후에는, 부처가 되기 위해 필요한 모든 덕목과 수행을 포함하는 보살의 수행 또는 행위(''caryā'')에 힘써야 한다.[74]

《보살지(Bodhisattvabhumi)》와 《마하야나수트라알람카라(Mahāyānasūtrālamkāra)》에서는 다음과 같이 보살 수행을 요약한다.[74]

여섯 가지 바라밀(''pāramitās'')은 보살 덕목 중 가장 중요하고 대중적이며, 보살 수행의 핵심이다.

지혜의 완성(''prajñāpāramitā'')은 가장 중요하고 주요한 바라밀로 여겨지며, 이것이 없으면 다른 덕목들은 의미가 없다.

보살이 갖춰야 할 또 다른 핵심 덕목은 모든 중생의 고통을 없애려는 광대한 자비심(mahā-karuṇā)이다.[89]

보살에게 또 다른 중요한 덕목은 마음챙김 (''smṛti'')이며, 데이알(Dayal)은 이를 "보살의 도덕적 진보에 필수적인 조건"이라고 부른다.[93]

4. 3. 보살의 길

《대보적경(Mahāratnakūṭa Sūtra)》에 수록된 ''보살비구경(Bodhisattvapiṭaka sūtra)''은 보살 수행에 대한 초기 대승불교의 중요한 자료이다. 이 경전은 여러 자료에서 널리 인용되었으며, 울리히 파겔(Ulrich Pagel)은 "대승불교 문헌에서 보살에 관한 가장 긴 저작물 중 하나"로, 특히 바라밀(pāramitā) 수행에 대한 방대한 정보를 제공한다고 평가했다.[76] 또한 보살 관련 후기 대승불교 저작에 큰 영향을 미쳐 "보살 교리 발전에 근본적인 중요성"을 지닌다고 주장한다.[75]《보살비구경》은 보살 수행의 기본 개요를 "모든 중생에 대한 자비, 바라밀 추구, 교화 수단 준수"로 제시한다.[77] 이 길은 윤회(Saṃsāra)의 덧없음을 숙고하고, 부처에 대한 믿음을 키우며, 보리심을 일으키고, 네 가지 무량심을 수행하는 것으로 시작한다. 이후 여섯 바라밀을 거쳐 중생 교화를 위한 네 가지 수단(saṃgrahavastu)을 논한다.[78]

《보살지(Bodhisattvabhumi)》, 《마하야나수트라알람카라(Mahāyānasūtrālamkāra)》와 같은 후기 대승불교 논서(''śāstras'')는 보살 수행을 다음과 같이 요약한다.[74]

- ''보리분법 수행(Bodhipakṣa-caryā)'': 37가지 bodhipakṣadharmas 수행. 네 가지 마음챙김, 네 가지 바른 노력, 네 가지 신족, 다섯 가지 영적 능력, 다섯 가지 힘, 일곱 가지 깨달음의 요소, 팔정도를 포함한다.

- ''신통력 수행(Abhijñā-caryā)'': 초능력 수행 (주로 다른 사람들을 교화하고 돕기 위해 개발).[80]

- ''바라밀 수행(Pāramitā-caryā)'': 바라밀 수행. 보시(Dāna) (관대함), 계(Śīla) (덕, 윤리), 인욕(Kshanti), 정진(Vīrya) (영웅적 에너지), 선정(Dhyāna) (명상), 반야(Prajñā) (지혜), 방편(Upaya) (방편), 서원(Praṇidhāna) (서원, 결의), 바라(Bala) (영적 힘), 지혜(Jñāna) (지식)을 포함한다.

- ''중생성숙 수행(Sattvaparipāka-caryā)'': 중생을 성숙시키는 수행 (다른 사람들에게 설법하고 가르치는 것).

여섯 바라밀(''pāramitās'')은 가장 중요하고 대중적인 보살 덕목으로, 보살 수행의 핵심 틀이다. 대승불교 문헌에서 가장 널리 가르쳐지고 논의되었으며, 《보살지》, 《마하야나수트라알람카라》, 《삼매왕경(Samadhiraja Sutra)》, 《십지경》 등 주요 산스크리트어 자료에 두드러지게 나타난다.[81]

지혜의 완성(prajñāpāramitā)은 가장 중요하고 주요한 바라밀로 여겨지며, 이것 없이는 다른 바라밀은 불완전하다. 《중관사상(Madhyamakavatara)》(6:2)은 지혜가 마치 눈 있는 사람이 장님을 이끄는 것과 같다고 비유한다.[85] 이 초월적 지혜는 무집착(''asakti''), 비개념적이고 비이원적(''advaya'')이며 무상(''animitta'') 등의 특성을 지닌다. 대승불교 경전에서 공(''śūnyatā'')으로 묘사되는 모든 현상(''dharmas'')의 본성에 대한 통찰력으로 이해된다.[86][87][88]

보살이 갖춰야 할 또 다른 핵심 덕목은 위대한 자비심(mahā-karuṇā)으로, 모든 중생의 고통을 끝내고자 하는 광대한 배려심이다.[89] 이는 보살 윤리의 기초이자 보리심의 실천적 측면이다. 지혜와 결합되어야 하며, 보살이 구원하려는 중생들이 궁극적으로 자아가 없고(''anātman''), 고유한 존재가 없음(''niḥsvabhāva'')을 깨닫게 한다.[91]

마음챙김(''smṛti'') 또한 보살에게 중요한 덕목으로, 데이알(Dayal)은 "보살의 도덕적 진보의 필수 조건"이라 칭했다.[93] 《마하야나수트라알람카라》는 마음챙김을 보살의 주요 자산으로, 아슈바고샤와 샨티데바는 마음챙김 없이는 보살이 무력하고 통제 불능 상태가 되어 정신적 고통을 극복할 수 없다고 강조한다.[94]

대승 불교는 《자타카》에 나타난 석가의 자비행을 이상으로 삼아, 수행자 자신이 "불타"가 되는 것을 목표로 한다. 따라서 대승 불교 수행자는 모두 보살이라 불리며, 이들이 지켜야 할 계율은 보살계라 불린다.

4. 4. 보살의 단계 (보살지, Bhūmis)

다양한 대승 불교 경전에 따르면, 부처가 되는 과정에서 보살은 영적인 진보의 여러 단계(''지(bhūmis)'')를 거친다. '지(bhūmi)'라는 용어는 "땅" 또는 "장소"를 의미하며 비유적으로는 "토대, 평면, 단계, 수준, 의식 상태"를 의미할 수 있다.[118] 지에 대한 다양한 목록이 있으며, 가장 흔한 것은 ''다샤부미카수트라''에서 발견되는 10단계 목록이다(하지만 7단계 목록과 10단계 이상을 가진 목록도 있다).[119]''다샤부미카수트라''에 나오는 10단계는 다음과 같다.

1. '''환희지(歡喜地):''' 깨달음에 가까워지고 모든 중생에게 이익이 되는 것을 보면서 큰 기쁨을 얻는다. 이 지에서 보살은 모든 바라밀(pāramitās)을 수행하지만, 특히 보시(dāna)를 강조한다.

2. '''무염지(無染地):''' 두 번째 지를 달성하면 보살은 부도덕함의 얼룩에서 벗어난다. 강조되는 바라밀은 계(śīla)이다.

3. '''발광지(發光地):''' 법의 빛이 세 번째 지를 달성한 보살로부터 다른 사람들에게 퍼져 나간다. 강조되는 바라밀은 인욕(kṣānti)이다.

4. '''염혜지(焰慧地):''' 이 지는 깨달음을 반대하는 것을 완전히 태워 버리는 빛을 발하는 것과 같다. 강조되는 바라밀은 정진(vīrya)이다.

5. '''극난승지(極難勝地):''' 이 경지에 도달한 보살은 중생이 성숙하도록 돕기 위해 노력하며, 그러한 중생이 부정적으로 반응할 때 정서적으로 관여하지 않는다. 강조되는 바라밀은 선정(dhyāna)이다.

6. '''현전지(現前地):''' 지혜의 바라밀에 의존하여 보살은 ''사(saṃsāra)''나 ''열반(nirvāṇa)''에 머물지 않는다. 강조되는 바라밀은 지혜(prajñā)이다.

7. '''원행지(遠行地):''' 다른 사람을 돕기 위해 방편(upāya)의 바라밀을 특히 강조한다.

8. '''부동지(不動地):''' 강조되는 덕목은 서원이다. 이 "부동" 지는 자신이 다시 태어날 곳을 선택할 수 있게 되는 곳이다.

9. '''선혜지(善慧地):''' 강조되는 덕목은 자기와 자아 아닌 것에 대한 이해이다.

10. '''법운지(法雲地):''' 강조되는 덕목은 근원적인 지혜의 수행이다. 이 지 이후, 완전한 부처를 성취한다.

일부 자료에서는 이 열 단계가 다섯 갈래 길이라고 하는 다른 불교적 수행 체계와 관련되어 있으며, 이는 설일체유부의 아비달마에서 파생되었다.[120]

''수랑가마 수트라''는 57단계를 제시한다. 다양한 금강승(Vajrayāna) 종파는 추가적인 경지(3~10개의 추가 단계)를 제시하기도 한다.[121][122] 7번째 경지 이상의 보살은 ''마하살타(mahāsattva)''라고 불린다. 보현보살과 같은 일부 보살은 이미 부처를 성취했다고도 한다.[123]

5. 대승 불교의 다양한 보살

불교도(특히 대승 불교도)는 미륵, 문수보살, 관세음보살 등 여러 보살을 숭배하는데, 이들은 매우 영적으로 진보된 존재(열 번째 지위를 성취)로 간주되어 엄청난 마법의 힘을 가지고 있다고 여겨진다.[124] 이러한 "천상의" 보살들은 "부처의 화신이거나, 위대한 마법적 변형을 통해 많은 몸을 만들어낼 수 있는 힘을 가진 존재"로 여겨진다.[124]

이러한 보살에 대한 종교적 헌신은 아마도 처음에는 북인도에서 발달했으며, 간다라 불교와 카슈미르 예술에서 널리 묘사된다. 아시아 미술에서, 그들은 전형적으로 왕자나 공주로 묘사되며, 왕실 의복과 보석을 착용하고 있다(그들은 법의 왕자이기 때문이다).[8] 불교 미술에서, 보살은 종종 아름다운 모습, 평온한 표정, 우아한 태도를 가진 인물로 묘사된다. 이것은 아마도 보살로서의 싯다르타 고타마 왕자의 묘사에 따른 것이다. 전 세계의 불교 미술에서 보살의 묘사는 자비(''메타''), 연민(''카루나''), 공감하는 기쁨(''무디타'') 및 평정심(''우페크샤'')과 같은 보살의 자질을 표현하고자 한다.[3]

그러한 보살을 찬양하고 그들의 다양한 기적을 이야기하는 문학은 아시아에서 매우 인기가 있다. 그러한 문학 작품의 예로는 중국에서 매우 영향력이 컸던 루 가오(459–532)의 ''관세음 응현기''가 있다.[125] 티베트 불교에서, ''마니 캄붐''은 마찬가지로 영향력 있는 텍스트(계시된 텍스트, 즉 테르마)로, 티베트에서 체네지그(관세음보살, 이 나라의 수호 보살로 여겨짐)와 그의 기적적인 활동에 초점을 맞추고 있다.[126][127]

관세음보살과 같은 이러한 천상의 보살들은 또한 모든 존재의 선을 위해 끊임없이 노력하는 자비로운 구원자적 존재로 여겨진다. ''법화경''의 관세음보살 품은 관세음보살을 마음속으로 부르는 것이 자연 재해, 악마, 그리고 다른 재앙으로부터 사람을 구하는 데 도움이 될 수 있다고 말한다. 또한 번뇌 (욕망, 분노, 무지)로부터 보호해준다고 한다.[128] 보살은 또한 중생을 돕는 데 유용한 모든 물리적 형태로 변형될 수 있다(신, 새, 남성 또는 여성, 심지어 부처까지).[128] 이 때문에 보살은 일상생활의 고통에서 도움과 위로를 구하고 깨달음의 길로 인도받기 위해 기도할 수 있는 존재로 여겨진다.[128] 따라서 위대한 번역가 현장은 인도로 가는 긴 여정에서 보호를 받기 위해 끊임없이 관세음보살에게 기도했다고 한다.[129]

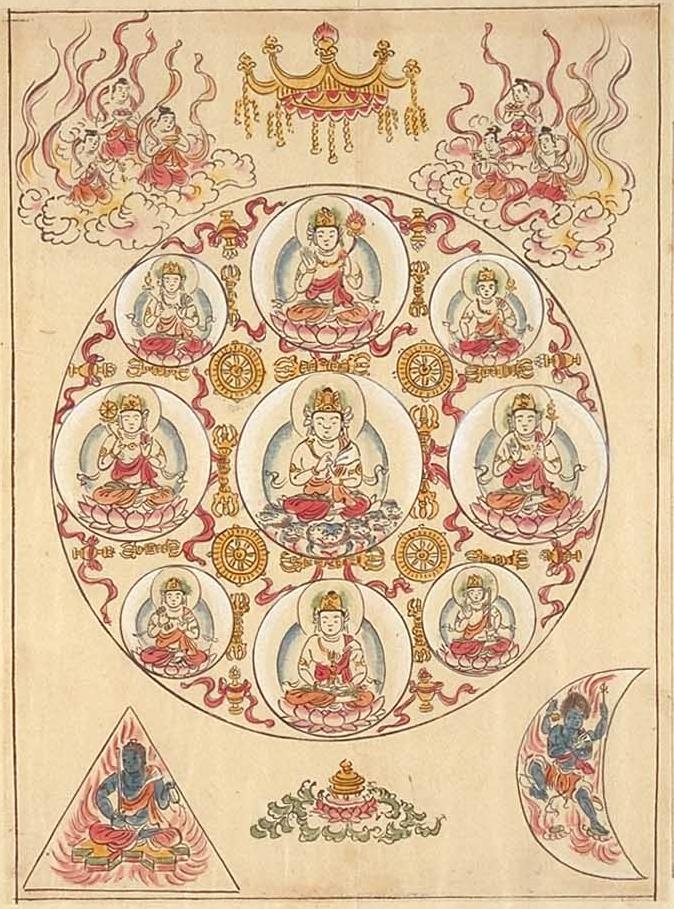

후기 인도 금강승 전통에서, "8대 보살" 또는 "8명의 가까운 아들"(산스크리트어: ''aṣṭa utaputra''; 티베트어: ''nyewé sé gyé'')로 알려진 8명의 보살들의 대중적인 그룹이 생겨났으며, 가장 중요한 대승 보살로 여겨지며 수많은 밀교 만다라 (예: 태장계만다라)에 등장한다.[130]

이와 동일한 "8대 보살" (중국어: ''Bādà Púsà'', 일본어: ''Hachi Daibosatsu'')은 또한 8세기 불공에 의해 번역된 《8대 보살만다라경(八大菩薩曼荼羅經)》과 법현 (10세기)과 같은 중국 밀교의 자료에도 등장한다.[132][131]

8대 보살의 목록은 다양하지만, 가장 널리 퍼져 있거나 "표준" 목록은 다음과 같다:[132][130]

보살 반야바라밀다 데비는 지혜의 완성의 여성적 인격화이며, ''반야바라밀다경''의 화신이다. 그녀는 중요한 인물이 되었으며, 인도 불교 미술에서 널리 묘사되었다.

관세음보살 (일본어: 간논)은 아발로키테슈바라의 여성 형태이며, 동아시아 불교에서 가장 널리 숭배받는 보살로, 일반적으로 자애로운 어머니의 모습으로 묘사된다.[128] 관세음보살은 준제보살, 여의륜관음, 마두관음, 십일면천수관음 및 남해관음을 포함한 다양한 다른 형태와 화신으로 숭배된다.

일부 보살, 특히 관세음보살의 성별 변형 묘사는 보살의 모습의 본질에 대한 논의를 촉발했다. 선사 성엄은 마하살타인 관세음보살(중국어로는 관세음보살)이 양성적(중국어: 中性; 병음: "zhōngxìng")이므로 남성적, 여성적 형태로 다양한 방식으로 나타날 수 있다고 말했다.[134]

티베트 불교에서 타라보살 또는 제춘 돌마(Jetsun Dölma, ''rje btsun sgrol ma'')는 가장 중요한 여성 보살이다.[135]

수많은 대승경전에는 여성 보살이 주요 등장인물로 등장하며, 그들의 삶, 가르침 및 미래의 부처 됨에 대해 논의한다. 여기에는 ''비말라슈라다 여인의 질문'' (Tohoku 강경 - 토 번호 84), ''비말라다타의 질문'' (토 77), ''승만사자후'' (토 92), ''로카다라의 질문'' (토 174), ''아쇼카다타의 예언 경'' (토 76), ''비말라프라바의 질문'' (토 168), ''크세마바티의 예언 경'' (토 192), ''수마티 여인의 질문'' (토 74), ''강고타라의 질문'' (토 75), ''노부인의 질문'' (토 171), ''문수사리의 기적적인 유희'' (토 96), ''찬드로타라 여인의 예언 경'' (토 191)이 포함된다.[136]

시간이 지남에 따라 수많은 역사적인 불교 인물들 또한 그 자체로 보살로 여겨져 숭배를 받게 되었다. 예를 들어, 인도 중관파 철학의 창시자인 용수를 중심으로 방대한 성인전이 발전했다. 티베트 불교 신자들은 달라이 라마와 카르마파를 자비의 보살인 첸레지크의 화현으로 여긴다. 다양한 일본의 불교 종파들은 구카이와 니치렌과 같은 창시자를 보살로 여긴다. 중국 불교에서는 다양한 역사적 인물들이 보살로 불려왔다.[137]

더욱이 다양한 힌두교 신들은 대승 불교 경전에서 보살로 여겨진다. 예를 들어, 《카란다뷰하 수트라》에서 비슈누, 시바, 브라흐마 및 사라스바티는 관세음보살의 화현이며 모두 보살이라고 한다.[138] 사라스바티(중국어: ''Biàncáitiān'', 辯才天, 일본어: 벤자이텐)와 시바(중국어: ''Dàzìzàitiān'', 大自在天; 일본어: 다이코쿠텐)와 같은 신들은 여전히 보살 데바 및 호법신으로 동아시아 불교에서 숭배받고 있다.[139] 두 인물 모두 관세음보살과 밀접한 관련이 있다.[140][141] 비슷한 방식으로 힌두교 신 하리하라는 유명한 《니라칸타 다라니》에서 보살로 불리며, 이 경전은 "오, 광채, 세상을 초월한 이여, 오 하리, 위대한 보살이여, 오소서."라고 말한다.[142]

당나라의 유일한 여성 통치자인 측천무후는 중국에서 밀교 불교의 인기가 높아지는 것을 자신의 필요에 따라 이용했다. 그녀가 그러한 주장을 한 유일한 통치자는 아니었지만, 그녀의 주장의 정치적 유용성은 진실성과 결합되어 그녀를 훌륭한 예시로 만든다. 그녀는 여러 사찰을 짓고 용문석굴의 완공에 기여했으며, 유교나 도교보다 불교를 후원하기까지 했다. 그녀는 "성신 황제"라는 칭호로 통치했으며, 자신 또한 보살이라고 주장했다. 그녀는 중국의 가장 영향력 있는 통치자 중 한 명이 되었다.[143][144]

대승 불교의 다른 중요한 보살로는 다음과 같은 이들이 있다.

- 금강살타, 금강승 불교의 중요한 인물

- 유명한 재가 보살인 유마힐, ''유마힐소설경''의 인물

- 불퇴전, 영향력 있는 ''불퇴전경''의 주요 등장인물

- 무진의보살, 반야바라밀다 경전의 주요 보살

- 선재동자, ''화엄경''의 주인공

- ''법화경''에 나오는 4명의 지용보살

- 약왕보살

- 월광보살

- 일광보살

- 섬바라, 재물의 보살

- 대세지보살, 아미타불의 두 번째 협시 보살 (관세음보살 다음)

대승 불교는 《자타카》의 자비행을 행하는 석가를 이상으로 삼아, 수행자 자신이 "불타"가 되는 것을 목표로 했다. 이 때문에 대승 불교의 수행자는 모두 보살이라고 불리게 되었다.[171] 이들 수행자가 지켜야 할 계율은 보살계라고 불린다. 또한 용수나 세친과 같은 고승을 보살 호칭으로 부르는 것도 행해지고 있다.[171]

이미 깨달음을 얻었음에도 불구하고 성불을 거부한 보살도 창조되었다. 이는 부처 스스로의 활동에 제약이 있다고 여겨졌기 때문이며, 이른바 부처의 수족이 되어 활동하는 자를 보살이라고 부른다.

이 대표자가 석가삼존의 문수보살과 보현보살이다. 그들은 석가의 '행동'을 상징할 뿐만 아니라, '행동 그 자체'로서 활동한다. 그 외에도 관세음보살, 대세지보살 등도 스스로의 성불과는 관계없이 활동을 계속하는 보살이다.

중국에서는 인도의 상황이 상세하게 전해지지 않았기 때문에, 특히 초기 대승 불교의 학승들을 보살로 존칭했다. 용수보살, 세친보살 등으로 부르는 것이 그 예이다.

6. 한국 불교와 보살

한국의 불교에서는 여성 평신도를 가리키는 용어로도 쓰인다.

일본에서는 신불습합 사상에 따라, 인간과 마찬가지로 죄업에서 벗어나 깨달음을 얻고자 불도에 들어간 신에게 보살호가 붙여졌다. 덴오 원년(781년)부터 보살호로 불린 하치만 신의 "하치만 대보살"이 대표적이다. 그러나 이러한 보살호는 메이지 시대의 신불분리령에 의해 폐지되었다.[174]

한국과 일본에서는 고승에게 "보살" 호칭이 붙여지거나, 조정에서 시호로 수여되기도 했다.

참조

[1]

서적

Questioning the Buddha: A Selection of Twenty-Five Sutras

Simon and Schuster

2021

[2]

서적

The Bodhisattva Vow: A Practical Guide to Helping Others

Tharpa Publications

1995

[3]

서적

The Bodhisattva's Brain: Buddhism Naturalized

https://books.google[...]

MIT Press

2011-08-12

[4]

서적

Skillful Means – A concept in Mahayana Buddhism

Gerald Duckworth & Co. Ltd.

1978

[5]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

2008

[6]

간행물

The Bodhisattva Ideal in Theravāda Buddhist Theory and Practice: A Reevaluation of the Bodhisattva-Śrāvaka Opposition

https://digitalcommo[...]

University of Hawai'i Press

1997-07

[7]

간행물

The Historical Spectrum of the Bodhisattva Ideal

2000-08

[8]

서적

2008

[9]

서적

The crossroads of Asia

The ancient India and Iran Trust

1992

[10]

서적

The evolution of the concept of the bodhisattva

Wilfrid Laurier University Press

1981

[11]

웹사이트

SuttaCentral

https://suttacentral[...]

[12]

서적

2013

[13]

서적

2013

[14]

서적

2013

[15]

서적

2013

[16]

서적

2013

[17]

서적

2013

[18]

웹사이트

Arahants, Bodhisattvas and Buddhas

http://www.accesstoi[...]

2010

[19]

서적

2013

[20]

논문

Mahāyāna Sūtras and Opening of the Bodhisattva Path

https://www.academia[...]

2019

[21]

서적

2013

[22]

서적

1981

[23]

서적

1981

[24]

서적

1981

[25]

서적

1981

[26]

서적

2013

[27]

서적

1970

[28]

서적

Nāgārjuna in Context: Mahāyāna Buddhism and Early Indian Culture

Columbia Univ Pr

2005

[29]

서적

2013

[30]

서적

Buddhist Sects and Sectarianism

2008

[31]

서적

1970

[32]

서적

2013

[33]

간행물

"The Mahāsāṃghika and the Tathāgatagarbha (Buddhist Doctrinal History, Study 1)."

https://journals.ub.[...]

1978

[34]

간행물

'New Biographies of the Buddha in Gāndhārī'

https://buddhism.lib[...]

2021

[35]

간행물

The Problem of Becoming a Bodhisattva and the Emergence of Mahayana

The University of Chicago

2021-11

[36]

논문

The Bodhisattva Ideal of the Theravåda

https://journals.ub.[...]

1985

[37]

서적

Theravada Buddhism: Continuity, Diversity, and Identity

Wiley-Blackwell

2013

[38]

간행물

Abhayagiri

Encyclopædia Britannica Inc.

2010

[39]

서적

Buddha in the Crown : Avalokitesvara in the Buddhist Traditions of Sri Lanka

1991

[40]

서적

Buddha in the Crown : Avalokitesvara in the Buddhist Traditions of Sri Lanka

1991

[41]

서적

Mahāyāna Buddhism: The Doctrinal Foundations

Taylor & Francis

1989

[42]

웹사이트

Bodhisattva Ideal in Buddhism (from Gems of Buddhist Wisdom)

http://www.budsas.or[...]

Buddhist Missionary Society

1996

[43]

서적

Buddha in the Crown : Avalokitesvara in the Buddhist Traditions of Sri Lanka

1991

[44]

웹사이트

The Bodhisattva Ideal in Theravāda Theory and Practice.

https://info-buddhis[...]

[45]

서적

A few good men: the Bodhisattva path according to the Inquiry of Ugra

2003

[46]

문서

1970

[47]

문서

2013

[48]

문서

1970

[49]

서적

Studies in the Astasahasrika Prajnaparamita and Other Essays

Motilal Banarsidass

2005

[50]

서적

A history of Indian Buddhism: from Śākyamuni to Early Mahāyāna

https://scholarspace[...]

Motilal Banarsidass

2007

[51]

서적

The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines and its Verse Summary

Grey Fox Press

2001

[52]

문서

1970

[53]

문서

1970

[54]

문서

1970

[55]

간행물

Lotus Sutra

Brill

2016

[56]

문서

2013

[57]

논문

Early Indian Mahayana Buddhism II: New Perspectives

2010

[58]

문서

1970

[59]

문서

1981

[60]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

2008

[61]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

2008

[62]

문서

1970

[63]

문서

1970

[64]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

2008

[65]

문서

1970

[66]

문서

1970

[67]

문서

1970

[68]

문서

1970

[69]

문서

1970

[70]

문서

1970

[71]

문서

Dayal 1970, p. 59

[72]

서적

The Bodhisattva Vow: A Practical Guide to Helping Others

Tharpa Publications

[73]

서적

Myths & Legends of India, Egypt, China & Japan

Lorenz Books

[74]

문서

Dayal 1970, pp. 75-76

[75]

문서

Pagel 1992, p. 12

[76]

문서

Pagel 1992, pp. 9-10

[77]

문서

Pagel 1992, p. 76

[78]

문서

Pagel 1992, pp. 76-85

[79]

문서

Pagel 1992, p. 115

[80]

문서

Dayal 1970, p. 115

[81]

문서

Dayal 1970, pp. 165-167

[82]

문서

Dayal 1970, p. 171

[83]

서적

The Weaving of Mantra: Kukai and the Construction of Esoteric Buddhist Discourse

Columbia University Press

[84]

서적

Jokei and Buddhist Devotion in Early Medieval Japan

Oxford University Press, USA

[85]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

[86]

서적

The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines & Its Verse Summary

Four Seasons Foundation

1973

[87]

문서

Williams 2008, pp. 49-51

[88]

서적

Gone Beyond: The Prajnaparamita Sutras The Ornament Of Clear Realization And Its Commentaries In The Tibetan Kagyu Tradition

Tsadra

[89]

문서

Williams 2008, p. 56

[90]

서적

Mipham's Beacon of Certainty: Illuminating the View of Dzogchen, the Great Perfection

Simon and Schuster

[91]

문서

Williams 2008, pp. 56-57

[92]

문서

Williams 2008, p. 57

[93]

문서

Dayal 1970, p. 86

[94]

문서

Dayal 1970, pp. 87-88

[95]

문서

Dayal 1970, pp. 68, 76

[96]

웹사이트

http://www.chinawts.[...]

[97]

웹사이트

成佛的目的是到每 – 個世界去度眾生.

http://aaa.org.tw/Ch[...]

[98]

웹사이트

http://www.hwayue.or[...]

[99]

서적

Mahāyānasaṃgraha (La Somme du Grand Véhicule d'Asaṅga)

Bureaux du Muséon

1938-1939

[100]

문서

Dayal 1970, pp. 77-79

[101]

서적

The Buddhist Tantras: Light on Indo-Tibetan Esotericism

[102]

문서

Kawamura (ed) 1981, p. 169

[103]

문서

Kawamura (ed) 1981, pp. 170-176

[104]

웹사이트

顯教與密教

https://web.archive.[...]

2015-08-21

[105]

웹사이트

每月一書

http://www.yinshun.o[...]

[106]

서적

Buddhist saints in India

1999

[107]

서적

Buddhist saints in India

1999

[108]

서적

Buddhist saints in India

1999

[109]

서적

1970

[110]

서적

1992

[111]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

2008

[112]

서적

1970

[113]

서적

1981

[114]

서적

bodhisattva

Princeton University Press

2013

[115]

서적

Words of My Perfect Teacher: A Complete Translation of A Classic Introduction to Tibetan Buddhism

Altamira

1994

[116]

논문

The Irreversible Bodhisattva (avaivartika) in the Lotus sutra and Avaivartikacakrasutra

2014

[117]

서적

The Treatise on the Great Virtue of Wisdom, Volume V (Traite de la Grande Vertu de Sagesse de Nagarjuna (Mahaprajnaparamitasastra), Tome V)

[118]

서적

1970

[119]

서적

1970

[120]

논문

A Study of Mahayanasamgraha III: The Relation of Practical Theories and Philosophical Theories.

The University of Calgary

2000

[121]

웹사이트

大圆满心性休息 – 显密文库 佛教文集

http://read.goodweb.[...]

2015-08-21

[122]

웹사이트

吉祥鄔金密嚴寺

http://akanistha.blo[...]

2009-08-29

[123]

웹사이트

459 因地菩薩和果地菩薩

http://wisdom.buddhi[...]

[124]

서적

1981

[125]

서적

1981

[126]

서적

Remarks on the Maṇi bKa'-'bum and the Cult of Āvalokiteśvara in Tibet

SUNY

1992

[127]

웹사이트

Maṇi Kambum

https://collab.its.v[...]

2022-05-05

[128]

서적

2008

[129]

서적

1981

[130]

Youtube

The origin of Japanese two world mandala {{!}} SOAS University of London

https://www.youtube.[...]

2019-05-07

[131]

서적

Maṇḍalas in the Making: The Visual Culture of Esoteric Buddhism at Dunhuang

BRILL

2017

[132]

서적

A Flash of Lightning in the Dark of Night: A Guide to the Bodhisattva's Way of Life

Shambhala

1994

[133]

서적

The Fluid Pantheon: Gods of Medieval Japan, Volume 1

University of Hawaii Press

2015

[134]

웹사이트

圣严法师《观世音菩萨的性别》

http://fodizi.net/qt[...]

2019-08-30

[135]

서적

Magic and Ritual in Tibet: The Cult of Tara

Motilal Banarsidass

2013

[136]

웹사이트

The Inquiry of Lokadhara, Introduction

https://read.84000.c[...]

2022-01-01

[137]

서적

1981

[138]

서적

The Origins of Om Manipadme Hum: A Study of the Karandavyuha Sutra.

State University of New York Press

2002

[139]

서적

A dictionary of Chinese Buddhist terms: with Sanskrit and English equivalents and a Sanskrit-Pali index

RoutledgeCurzon

2004

[140]

서적

The Lotus Sutra

Sri Satguru Publications

1999

[141]

논문

Temple Myths and the Popularization of Kannon Pilgrimage in Japan: A Case Study of Ōya-ji on the Bandō Route

https://nirc.nanzan-[...]

1997

[142]

서적

The Thousand-armed Avalokiteśvara

Abhinav Publications, Indira Gandhi National Centre for the Arts

1988

[143]

논문

Review of Buddhism, Diplomacy, and Trade: The Realignment of Sino-Indian Relations, 600—1400. Asian Interactions and Comparisons

https://www.jstor.or[...]

2003

[144]

서적

Buddhism, diplomacy, and trade : the realignment of Sino-Indian relations, 600-1400

https://www.worldcat[...]

University of Hawai'i Press

2003

[145]

웹사이트

四十四世永明延壽大師 Patriarchs of the Forty-fourth Generation

http://www.drbachine[...]

2019-10-17

[146]

문서

1981

[147]

서적

Buddha in the Crown: Avalokitesvara in the Buddhist Traditions of Sri Lanka

Oxford University Press

1991

[148]

서적

The Cult of the Goddess Pattini

Motilal Banarsidass

1987

[149]

간행물

The Hindu Buddha and the Buddhist Visnu: Religious Transformations in Indian and Sri Lanka.

https://arts.ucalgar[...]

University of Calgary

2000

[150]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

2008

[151]

서적

The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature

Motilal Banarsidass Publ.

1970

[152]

서적

The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature

Motilal Banarsidass Publ.

1970

[153]

서적

The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature

Motilal Banarsidass Publ.

1970

[154]

서적

The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature

Motilal Banarsidass Publ.

1970

[155]

서적

The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature

Motilal Banarsidass Publ.

1970

[156]

서적

The Genesis of the Bodhisattva Ideal

Hamburg Buddhist Studies (Hamburg University Press)

2010

[157]

간행물

"Pāli Philology and the Study of Buddhism"

https://web.archive.[...]

The Pali Text Society

1990/1993

[158]

서적

The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature

Motilal Banarsidass Publ.

1970

[159]

서적

The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature

Motilal Banarsidass Publ.

1970

[160]

서적

The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature

Motilal Banarsidass Publ.

1970

[161]

서적

Buddhism in China: Collected Papers of Erik Zürcher

BRILL

2013

[162]

논문

Notes on the Chengju guangming jing, 'Sūtra of Achieving the Bright Light Concentration'.

https://journals.equ[...]

2008

[163]

서적

岩波仏教辞典

岩波書店

2002-10

[164]

사전

縁覚

http://kobun.weblio.[...]

[165]

사전

辟支仏

https://www.weblio.j[...]

[166]

문서

パーリ仏教辞典

春秋社

[167]

문서

The evolution of the concept of the bodhisattva

Published for the Canadian Corporation for Studies in Religion by Wilfred Laurier University Press

1981

[168]

SLTP

長部 (パーリ)|長部14,大本経

[169]

SLTP

中部苦蘊小経

[170]

SLTP

中部 (パーリ)|中部聖求経

[171]

Kotobank

菩薩

2023-02-03

[172]

웹사이트

万人看過の心経「菩提-薩埵」のニルクティ

https://web.archive.[...]

[173]

서적

大乗仏典 8巻 十地経

中央公論社

1974-11

[174]

Kotobank

八幡大菩薩

2023-02-03

[175]

논문

草創期神宮寺の神像について

https://dlisv03.medi[...]

大阪市立大学

[176]

웹사이트

興正菩薩叡尊上人 - 真言律宗総本山 西大寺

http://saidaiji.or.j[...]

2023-02-03

[177]

웹사이트

大覚大僧正妙實上人の活躍

https://www.kyoto-ki[...]

2023-02-03

[178]

웹사이트

神変大菩薩 {{Pipe}} 一陽来福 創始の寺 放生寺 公式ホームページ

https://houjou.or.jp[...]

2023-02-03

[179]

백과사전

종교·철학 > 세계의 종교 > 불 교 > 불교의 사상 > 초기 대승불교의 사상 > 보살행

[180]

백과사전

종교·철학 > 세계의 종교 > 불 교 > 불교의 사상 > 초기 대승불교의 사상 > 삼승

[181]

논문

해심밀경의 보살사상

불교학연구회

2006

[182]

웹사이트

서재원의 불교 기초강좌

http://www.buruna.or[...]

[183]

백과사전

세계사상 > 사 상 용 어 > 동양사상 관계 > 불교 관계 > 바라밀

[184]

웹사이트

"대지도론(大智度論)"

http://www.cbeta.org[...]

2011-04-04

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![플라오산 사원의 보살 [[아발로키테슈바라]]를 묘사한 부조, 9세기 [[중앙 자바]], [[인도네시아]].](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)