김장생

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

김장생은 1548년에 태어나 1631년에 사망한 조선 중기의 문신이자 예학의 대가이다. 그는 송익필, 이이, 성혼 등에게 학문을 배웠으며, 아들 김집과 함께 예학을 발전시켜 기호학파를 이끌었다. 학행으로 천거되어 관직에 나섰으며, 임진왜란과 정묘호란 당시 군량미 조달에 기여했다. 저서로는 『가례집람』, 『근사록석의』, 『사계전서』 등이 있으며, 사후 문원공의 시호를 받았고, 동방 18현에 포함되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 김장생 - 논산 돈암서원

김장생의 학문과 덕행을 기리기 위해 1634년에 건립된 논산 돈암서원은 서원 철폐령에도 훼철되지 않은 서원 중 하나로, 김집, 송준길, 송시열이 추가로 배향되었으며 응도당을 비롯한 다수의 문화재가 지정, 유네스코 세계문화유산에 등재되었다. - 김장생 - 충현서원 유적

충현서원 유적은 조선 시대 학자 서기가 주자를 추모하기 위해 세운 서원으로, 임진왜란 때 소실 후 복원되었고 여러 학자를 배향하며 사액서원으로 승격되었으나 서원철폐령으로 폐쇄, 1976년 복원되어 사당, 재실, 비석 등으로 구성되었으며 매년 제향을 지낸다. - 조선의 사상가 - 최시형

최시형은 1827년 경상북도 경주에서 태어나 동학의 제2대 교주를 지냈으며, 최제우의 제자로서 동학 경전을 편찬하고 교세를 확장하다가 갑오농민전쟁에 참여하여 체포되어 처형되었고, 사후 신원되어 손병희가 그의 뒤를 이어 천도교로 개명했다. - 조선의 사상가 - 신숙주

신숙주는 조선 전기의 문신, 학자, 언어학자, 외교관, 정치인으로, 훈민정음 창제에 참여하고 세조 즉위 후 주요 관직을 역임하며 외교와 국방에 기여했으며, 《해동제국기》, 《동국정운》 등의 저술을 남기고 영의정을 지냈다. - 김육 - 성혼

성혼은 조광조의 제자이자 이이와 도의를 맺고 이황을 사사한 조선 중기 문신으로, 사림파 서인에 속하여 정여립의 난과 임진왜란 시기에 활동했으며, 이황의 이기이원론을 지지하고 후학 양성에 힘썼다. - 김육 - 김집 (1574년)

사계 김장생의 아들이자 조선 중기 문신이자 예학자인 김집은 율곡 이이, 성혼의 성리학과 송익필의 예학을 계승하고 인조반정 공신을 비판하는 등 강직한 성품을 보였으며, 『신독재문집』 등의 저서를 남기고 많은 제자를 배출하여 조선 후기 예학과 정치에 큰 영향을 미쳐 문묘에 배향되고 동방 18현에 오르는 영예를 누렸다.

| 김장생 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 인물 정보 | |

| |

| 본관 | 광산(光山) |

| 자 | 희원(希元), 희지(希之) |

| 호 | 사계(沙溪) |

| 시호 | 문원(文元) |

| 출생지 | 조선국 한성부 |

| 사망지 | 조선국 충청도 연산현 (현재 충청남도 논산시) |

| 묘소 | 사계 김장생 선생 묘 (1996 이후 현재 충청남도 논산시 연산면 고정리 소재) |

| 국적 | 조선 |

| 거주지 | 조선 한성부 |

| 가족 관계 | |

| 배우자 | 창녕 조씨 부인, 순천 김씨 부인 |

| 자녀 | 아들: 김은, 김집, 김반, 김영, 김경, 김고, 김구, 김규, 김비, 딸: 4명(서경율, 한덕급, 이유, 이명진에게 출가) |

| 부모 | 아버지 김계휘(金繼輝), 어머니 평산 신씨 부인 |

| 친인척 | 친조부 김호(金鎬), 외조부 신영(申瑛), 사돈 이이, 친적손자: 김익겸, 친서손자: 김익훈, 사위: 서경율, 한덕급, 이유, 이명진 |

| 형제 | 서제(庶弟): 김의손, 김연손, 김경손, 김평손 |

| 경력 | |

| 주요 경력 | 문신, 유학자, 철학자, 성리학자, 교육자, 정치인 |

| 관직 | 강원도의 철원부사 |

| 임기 | 1610년 1월 ~ 1613년 4월 |

| 임금 | 조선 광해군 이혼 |

| 등용 | 1578년(선조 11년) 학행(學行)으로 음서에 천거됨. |

| 당파 | 서인 잔존 후예 노론 세력 |

| 사상 및 학문 | |

| 분야 | 유교 성리학 |

| 스승 | 이이, 성혼 |

| 기타 정보 | |

| 사망 원인 | 병사(노환) |

| 서훈 | 1631년 8월 3일 서거 후 문원공(文元公) 시호 추시(追諡) |

2. 생애

1548년 김계휘의 아들로 태어나 송익필, 이이에게서 학문을 배웠고, 아들 김집과 함께 예학의 대가로 알려져 있다. 학행으로 천거받아 관직에 나섰으며, 임진왜란과 정유재란 때에는 군량미 조달에 힘썼다. 1598년 스승 성혼이 사망하자 연산 향리에서 후학 양성에 전념하였다.[4]

광해군 즉위 후 인목대비 폐모론에 반대하여 낙향했다가, 인조반정 후 다시 관직에 복귀하였다. 이괄의 난 때는 공주로 피난 온 왕에게 부세의 가혹함을 지적하며 국가 재정 절약을 건의했고, 정묘호란 때는 양호호소사(兩湖號召使)로 임명되어 군량미 조달과 의병 모집에 힘썼으나, 후금과의 화의에는 반대하였다.[9]

만년에는 향리에서 송시열, 송준길 등 후학 양성에 힘써 기호학파의 주류를 이루었다. 주희의 『가례』에 관한 여러 학설을 편집한 『가례집람』과 『근사록석의』 등을 저술했으며, 1631년 사망했다.[10]

2. 1. 생애 초반

1548년 김계휘의 아들로 태어났다. 송익필, 이이의 문하에서 수학하였으며, 아들 김집과 함께 예학의 대가로 알려져 있다. 학행으로 천거받아 관직에 나섰으며, 일본과 후금의 침입 시 군량미 조달에 활약했으나, 만년에는 향리에서 교육에 전념하여 송시열, 송준길 등을 배출하여 기호학파의 주류를 이루었다.2. 1. 1. 출생과 가계

1548년 7월 8일 한성부에서 태어났으며, 본관은 광산, 자(字)는 희원(希元), 호는 사계(沙溪)이다. 아버지는 사헌부 대사헌 황강(黃岡) 김계휘(金繼輝)이며, 어머니는 정부인 평산 신씨(平山申氏)로 의정부우참찬 이간공(夷簡公) 신영(申瑛)의 딸이다.[2] 할아버지는 지례현감 김호(鎬)이고, 숙부는 김은휘로, 송사련의 죄로 환천당할 뻔 했던 송익필, 송한필 형제의 피신을 적극 도왔다. 송익필은 훗날 김장생의 스승이 된다.김장생은 신라 신무왕 김우징(新羅 神武王 金祐徵)의 셋째 아들인 광산부원군 김흥광의 후손이다.[2] 7대조 김문(金問)은 과거에 급제했지만 요절했다. 사헌부대사헌을 지낸 허응의 딸인 부인 양천 허씨는 17세에 과부가 되었으나 재혼하지 않고 충청남도 논산군 연산면의 시댁으로 내려왔고, 호랑이가 허씨 부인을 연산까지 수행했다는 이야기가 전해진다. 이 사실이 알려져 세조 때 정려가 세워졌다. 유복자 아들 김철산(金鐵山)은 의정부 좌의정 등을 지낸 김국광(金國光), 김겸광(金謙光), 김정광(金廷光), 김경광(金景光) 등을 두었다. 5대조 김국광은 세조의 즉위를 도운 공로로 원종공신(原從功臣) 3등에 올랐고 승지, 병조판서, 의정부우찬성 등을 거쳐 좌의정에 이르렀다.

고조부 김극뉴(金克忸)는 사헌부 대사헌, 증조부 김종윤(金宗胤)은 진산군수(珍山郡守), 할아버지 김호(金鎬)는 지례현감(知禮縣監)을 역임했고 아버지 황강(黃岡) 김계휘와 삼촌 김은휘는 모두 학행과 덕망으로 명성을 얻었다. 김장생의 아들은 김집(金集)과 김반이다. 둘째 아들 김집(1574~1656)은 아버지 김장생의 학통을 계승하였고, 셋째 아들 김반(1580~1640)은 숙종의 정비 인경왕후의 증조 할아버지이자, 숙종의 첫번째 국구(國舅)였던 김만기(1633~1687)의 할아버지이다. 또한 구운몽과 사씨남정기의 저자 김만중(金萬重, 1637~1692), 병자호란 당시 충신이었던 김익겸(1614~1637), 서인 중진 김익훈(1619~1689)의 아버지이기도 하다.

2. 1. 2. 불우한 소년기

1551년(명종 7년) 네 살 때 김장생은 행동이 점잖고 진중하며 말과 웃음을 함부로 하지 않았다고 한다. 학식이 있는 사람들은 어린아이답지 않은 그의 조숙함을 보고는 머지않아 건강에 문제가 생길 것이라 걱정했다. 이듬해 1552년(명종 8년) 다섯 살 때 김장생은 병약하여 잔병치레를 겪었다. 1553년(명종 9년) 아버지 김계휘는 윤원형, 심통원 등 척신들에게 미움을 받아 인사 불이익을 당했다. 한성부에서 요양하던 여섯 살 김장생은 고향의 할아버지 김호에게 맡겨져 교육받았다. 1558년(명종 14년) 어머니 평산 신씨가 세상을 떠나 충남 논산군 연산 선산에 장사하였다.할아버지 김호는 손자 김장생이 건강을 회복하고 총명한 것을 보고 큰 인물이 되리라 예상했다. 그러나 병약하고 어머니를 일찍 여읜 것을 불쌍히 여겨 항상 곁에 두고 가르쳤다. 김장생은 할아버지 김호에게서 글을 배웠지만 공부와 과거 시험에는 뜻이 없었다. 훗날 김장생은 '왕언첩서'에서 '나는 기질이 어리석고 둔하여 어려서부터 배움을 잃고 과거 공부에도 뜻이 없었다'며 유년 시절을 회상했다. 1557년 구봉 송익필의 문하에서 사서(四書), 육경(六經), 근사록(近思錄) 등을 배웠다.

2. 1. 3. 청소년기

1557년(명종 12년) 열 살의 어린 나이로 예학자 구봉 송익필(宋翼弼)을 찾아가 사사하였다.[3] 송익필은 매우 영리하고 비범하여 글을 보면 막힘이 없었다고 한다. 한번 읽고 지나가면 전혀 해설해 주지 않아, 처음에는 정신이 아득하여 배우지 아니한 것 같았으나, 물러나 바르게 앉아 보고 또 본 것을 다시 보면서 몹시 애썼으며, 읽고 생각하며 읽기를 밤낮으로 계속하였더니 점점 깨달은 바가 있었다 한다. 그러나 천백 번 생각하여도 마침내 깨닫지 못한 것은 묻기를 청하였다 한다.[3]1560년 송익필로부터 四書|사서중국어와 近思錄|근사록중국어 등을 배웠다.[3] 훗날 스승 송익필이 아버지 송사련이 자신의 외가를 모함한 죄로 핍박받을 때 스승을 변호한 인물들 중의 한 사람이 김장생이었다.

송익필의 문하에서 수업할 때 행동에 무게가 있고 말이나 웃음을 함부로 하지 않으니 송익필은 그가 제자임에도 눈여겨봤고, 함부로 대하지 않고 깍듯이 대우하였다. 김장생은 과거에 뜻을 두지는 않았으나, 학문에 대한 열의와 정성이 남달랐다. 어려서 송익필에게 가서 글을 배울 때 간장도 없이 소금으로 밥을 먹었다 한다. 해를 넘겨 돌아오는 길에, 한 노비의 집에서 비로소 나물국이 있는 식사를 하였는데, 그 아름다운 맛을 오래도록 잊지 못했다 한다.[3]

1561년(명종 16년) 지례현감으로 부임하는 할아버지 김호를 따라 경상도 지례(知禮)로 갔으나, 그 해 12월 할아버지 김호가 사망했다. 이에 김장생은 고향인 연산군으로 돌아가 아버지 김계휘와 함께 3년상(三年喪)을 치렀다. 1564년(명종 19년) 아버지 김계휘가 복직되자 한성부의 집으로 되돌아왔다.[3]

2. 1. 4. 이이, 성혼에게 수학

1567년(명종 22) 서인의 당수이자 대학자인 율곡 이이(李珥)의 문하에 들어가 수학하였다. 율곡 이이의 문하에서 수학함으로써 목은 이색-포은 정몽주-야은 길재-강호 김숙자-점필재 김종직-한훤당 김굉필, 일두 정여창-정암 조광조-휴암 백인걸-율곡 이이로 이어지는 성리학의 학통을 수학하였다. 율곡 이이의 문하에서 도학과 예학을 수학하여 마침내 '''유학의 종장'''(宗匠)이요 '''예학'''(禮學)의 태두가 되었다. 훗날 김장생은 이이의 문하에서 수학하며 '유학의 뜻을 깊이 새기고, 힘써 실행하려 했다. 스스로도 “(나는) 20살이 되어 비로소 옛 사람의 학문에 뜻이 있음을 깨달아 드디어 선현(先賢)의 문하를 쫓아 학문의 대강을 들어 알았다.'고 한다.[1] 글재주와 이해력이 남달랐던 그는 일약 율곡 이이의 총애를 받고 그의 수제자가 되었다.당대의 대학자인 이이의 수제자가 되어 그의 학통을 계승했으며, 이색, 정몽주의 법통을 계승했다. 김장생은 이이의 각별한 총애를 받았다. 율곡 이이가 구봉 송익필에게 글을 보내 말하기를 “김장생이 와서 20여일 머물면서 조용히 학문을 강론하고 있었는데 그의 부친이 불러 돌아가게 되니 이 때로부터 상장(相長)의 이익이 없게 되었습니다.”라고 했다.

온갖 유혹과 아쉬움과 번뇌가 있었지만 청소년기의 김장생은 이를 극복하고 주색잡기의 유혹을 물리쳤다. 그 뒤 율곡 이이와 송익필의 천거로 경기도 파주군 파산(坡山)에 있는 우계 성혼(牛溪 成渾)의 문하에도 출입하여 수학하였다. 성혼은 조광조의 수제자인 백인걸의 문인임에도 이황의 주리론(主理論)과 이이의 주기론(主氣論)을 종합하는 독특한 의견을 보이고 있었다. 후일 그는 '나는 율곡에게는 마음으로 기뻐하며 진실로 복종하여 항상 더 할 바가 없다고 여겼다. 하지만 우계에 대하여는 차등적인 생각이 없지 않았다. 그러므로 우계 문하인이 불평하지 않을 수 없었는데, 그 후에 자주 왕래하여 그 풍채와 용모[氣貌]를 살펴보고 그 의논을 들은 후에야 율곡이 도의로서 사귄 이유를 알게 되었다.'고 하였다.

이이, 성혼 등은 "남이 다른 의견을 제기할 때 자기만 옳다고 하지 않는 것은 어렵다. 더구나 이는 재주가 뛰어나고 학력이 풍부한 사람으로서는 갖기 어려운 덕목"이라며 김장생을 높이 평가했다. 스승 구봉 송익필은 김장생의 이런 점을 "매우 아름답고 아름답다"고 칭찬했다.

2. 2. 관료 생활과 학문 활동

1578년(선조 11년) 학행으로 천거되어 관직에 나아갔다. 13세부터 송익필의 문하에서, 20세부터 이율곡의 문하에서 공부하였지만, 과거에는 응시하지 않았다. 그럼에도 그의 학문은 당대 유학계에서 널리 알려져 있었다. 송익필, 이이, 성혼 등 스승들은 과거 시험을 권고하였으나, 김장생은 이에 응하지 않았다.[1]1580년(선조 13년) 아들 김반이 태어났다. 김반은 숙종비 인경왕후, 김익훈, 김만중, 김만기, 김춘택 가계의 선조가 된다. 같은 해 5월 그는 스승 성혼의 문하를 다시 찾았다.

1598년(선조 31) 군자감첨정, 호조정랑에 임명되었으나 사양하고 취임하지 않았고, 그해 가을 '근사록해의(近思錄解疑)' 1권을 저술했다. 그해 스승 성혼이 죽었을 때 조문하였고, 송익필이 죽었을 때에는 장례 절차와 모든 일을 몸소 관장하여 정성을 다하였다.[4]

1598년 9월 남양부사에 제수되었으나 부임하지 않았고, 1599년(선조 32) 1월 양근군수, 2월 익위사익위에 제수되었으나 모두 취임하지 않았다. 그해 다시 군자감첨정에 제수되어 부임하였다. 1599년 6월 안성군수가 되었고, 9월 '가례집람(家禮輯覽)'을 완성하였다. 경기도는 전란 직후 백성이 피폐했는데, 김장생이 마음을 다해 다스려 수년 안에 복구되었다. 1664년(현종 5) 안성 유림들이 도기서원(道基書院)을 건립하여 김장생 등을 모셨다. 이후 단양군수, 남양부사, 양근군수 등을 지냈다.[4]

경상북도 성주군의 정구를 찾아가 예학에 대한 문답을 주고 받았다. 이때 관혼상제 및 각종 예의 적용 문제를 두고 의견이 갈렸는데, 특히 임금에게도 예외 없이 예의를 적용해야 하는지가 쟁점이었다. 김장생은 보편적 예의 적용을, 정구는 임금의 지존성을 주장했다. 이 논쟁은 현종 때 예송 논쟁으로 이어진다.[4]

1601년 조정에서 학문적 능력을 인정하여 종친부 전부(典簿)에 임명하고, 《주역구결 周易口訣》 교정에 참여하도록 불렀으나 병으로 사양하였다. 그러나 영의정 이항복의 천거로 염근리(廉謹吏)에 머무르면서 교정에 참여하였다.[4]

1602년 봄 청백리에 녹선되었으나, 정인홍 등이 권력을 잡자 1605년 관직을 버리고 연산으로 내려가 양성당을 지어 후학 양성과 도학 강의에 힘썼다. 안성군수를 거쳐 1603년(선조 36) 익산 군수로 부임하였다. 전란 직후 세금을 감면하는 등 선정으로, 익산 유생들이 서원을 세우고 그를 추모했다. 1604년 10월 익산군수를 사임하고 연산으로 돌아갔다.[4]

2. 2. 1. 관료 생활 초반

1578년(선조 11년) 학행(學行)으로 천거되어 6품직에 올라 창릉 참봉, 현감 등을 지냈다. 선조실록에 의하면 1578년 3월 이조(吏曹)에서 경연관이 아뢴 바에 의해 곧바로 6품에 서용될 인물로 천거되었다. 왕이 대신들과 의논하였는가를 묻자, 이조는 “당초의 전교에는 대신과 의논하라는 말씀이 없었으므로 본조에서만 의논하여 아뢰었습니다.”라고 답했고, 왕은 “관직을 경솔하게 제수해서는 안 되니 대신과 의논하고 와서 아뢰라” 하였다. 이후 대신들이 모두 동의하여 왕이 윤허하였다.과거를 거치지 않고 늦은 나이에 벼슬을 시작하였으나 후일 관직은 가의대부 행용양위부호군에 이르렀다. 이 때 김장생 천거의 이유는 “성경(聖經)에 깊이 몰입하고 사색하여 옛 교훈을 독실하게 믿는다”는 것이었다. 이조(吏曹)가 이처럼 천거하자, 선조가 의정부영의정 홍섬, 의정부좌의정 노수신과 상의했는데 모두 동의하였다. 1578년 12월 학행과 문장력으로 예종능인 창릉 참봉이 되었다. 이어 돈녕부 참봉, 순릉 참봉이 되었다.

1581년(선조 14년) 홍순언 등 종계변무사(宗系辨誣使)가 파견될 때 돈녕부 참봉으로 변무사(辨誣使)의 수행원이 된 아버지 김계휘를 따라 명나라에 갔으며, 귀국 후 다시 돈녕부 참봉이 되었다. 1582년 귀국했으나 아버지 김계휘의 상을 당하였다.

1584년(선조 17년) 3년상을 마치기 직전에 기복(3년상을 마치기 전에 왕명으로 관직을 내림)되어 순릉 참봉이 되었다가 얼마 뒤 병으로 사퇴하였으나, 평시서 봉사(平市署奉事)로 승진했다. 그러나 관직에서 물러나 다시 스승 송익필의 문하와 성혼의 문하를 출입하며 학문을 연마하였다. 이후 활인서별제(活人署別提)·사포서별제(司圃署別提)·사옹원봉사(司饔院奉事) 등을 내렸다. 사향원 봉사, 통례원 인의를 역임했다.

1589년 정여립의 옥사로 시끄러워지자 서인이 집권여당이 되었는데도 김장생은 벼슬을 사양하고 향리로 내려갔다.

2. 2. 2. 정여립의 옥사 전후

1587년(선조 20년) 사포서 별제(司圃署別提), 사옹원 봉사(司饔院奉事)에 제수되었으나, 모두 사직하고 나가지 않았다. 이후 동몽교관(童蒙敎官)을 거쳐 통례원인의(通禮院引儀)가 되었다가 1591년(선조 24년) 충청도 정산현감(定山縣監)으로 부임하였다. 정산으로 부임하기 전, 김장생은 경기도 파주로 우계 성혼을 찾아가 작별 인사를 나누었다.이이가 임진왜란을 예언했다는 전설이 있는데, 김장생과 성혼은 임진왜란 직전에 나라에 큰 변고가 있을 것을 예감했다고 한다. 김장생과 성혼이 나눈 대화가 전설로 전해진다. 김장생이 묻기를 "만일 불행히도 나라에 변이 일어난다면 선생은 지위가 재상의 서열에 있으니 마땅히 나아가 국란을 구해야 할 것 같습니다"하였다. 우계 성혼이 말하기를 "국난이 있을 때 나아가는 것은 정당하나, 나는 본래 벼슬 없는 사람(山野人)으로 초야에 있어, 일을 맡아 관직에 있는 사람은 아니다"라고 하였다. 정산 현감 재직 중 선정을 베풀어 선정비가 세워졌다.

1590년 정철이 김장생에게 “대간에서 전조(銓曹)가 일찍이 정여립을 외직으로 천거한 것을 논하여 벌주고자 하는데 어떻게 생각하는가?” 하고 물었다. 김장생은 “결코 그렇게 할 수 없습니다. 전관(銓官)이 어찌 그가 장차 모반할 것을 알았겠습니까? 이는 공죄(公罪)에 해당하오니 공죄로 사람을 사형하는 것이 옳은 것입니까?” 하고 답했다. 정철은 “공죄(公罪)로 파직되고 삭직(削職)되는 자가 많이 있는데, 정여립이 만일 군사를 거느리는 소임을 맡았더라면 나라의 피해가 적지 않았을 것이니, 비록 공죄라 하더라도 죄를 들추어 탄핵하는 것이 무슨 문제가 되겠는가?” 하고 되물었다. 이에 김장생은 “그렇지 않습니다. 근래 논란과 주청(奏請)으로 혹 죽음에 이른 자까지 있는데, 만일 임금께서 진노하여 하옥하고 중죄로 다스린다면, 대간들이 다시 구해 낼 수 있겠습니까? 또한 저들 가운데 반드시 죽기로 원한을 품은 자가 적지 않을 것이니 이 일을 하지 않는 것이 옳습니다”라고 했다. 정철이 “벌주려는 것은 우계 성혼의 지론이다”라고 하자, 김장생은 “비록 우계의 말이라 하더라도 쫓을 수 없는 일입니다”라고 답했다. 이때 정철이 죄주려던 인물은 대북파의 영수 이산해 등이었다.[1]

2. 2. 3. 임진왜란 이후

1596년(선조 29년) 정산현감에서 물러나 고향인 충남 향사(鄕舍)로 돌아왔고, 그해 12월에 호조정랑에 임명되었다.[5] 1597년(선조 30년) 정유재란이 다시 발생하자 호남에서 군량을 조달하라는 명을 받고 전라도로 파견되어 이를 수행하였다. 명나라 군대를 위한 군량 조달 문제가 심각했는데, 그 해 겨울 일을 마치고 조정에 보고하였다.[5]이후 단양군수, 양근군수와 첨정(僉正), 익위(翊衛)의 관직이 거듭 내려졌으나 부임하지 않았다.[5] 1597년 봄 호남 지방에서 군량을 모으라는 명을 받고 군자감첨정(軍資監僉正)이 되었다가 곧 안성군수가 되었다. 그해 겨울 황해도로 돌아와 문생과 함께 강송을 하던 중 12월에 단양군수에 임명되었으나 사양하고 나가지 않았다.[5] 임진왜란이 종결된 뒤 다시 우계 성혼의 문하에서 수학하였으나 1598년 성혼마저 별세한다.

전란 종결 후 물러나 연산 향리에서 후학 양성에 힘을 쏟았다.

2. 2. 4. 관료 생활과 저술 활동

13세부터 송익필의 문하에서, 20세부터 이율곡의 문하에서 공부하였지만, 과거에는 응시하지 않았다. 그럼에도 그의 학문은 이미 당대 유학계에서 널리 알려져 있었다. 스승인 송익필, 이이, 성혼 등은 과거 시험을 보라고 여러번 권고하였다. 그러나 스승들의 권고에 답하면서도 과거 시험에 응시하지 않았다.1578년(선조 11년) 학행(學行)으로 천거되어 6품직에 올라 창릉참봉(昌陵參奉)·현감 등을 지냈다. 선조실록에 의하면 1578년 3월 이조(吏曹)에서 경연관이 아뢴 바에 의해 곧바로 6품에 서용할 정구와 취재(取才)없이 서용할 남치리, 성호, 이덕홍, 김장생, 구사민, 권응시, 김윤신, 문몽원 등을 보고하였다. 왕이 전교하기를, “대신들과 의논하였는가? 그리고 이들은 어떤 재능과 덕행이 있는지 각각 그들 이름 아래에 써서 아뢰라.” 하였다. 이조가 다시 보고하기를, “당초의 전교에는 대신과 의논하라는 말씀이 없었으므로 본조에서만 의논하여 아뢰었습니다.”하니, 전교하기를, “관직을 경솔하게 제수해서는 안 되니 대신과 의논하고 와서 아뢰라” 하였다. 뒤에 대신과 의논하여 모두 다 마땅하다고 하니 상이 윤허하였다.

과거를 거치지 않고 늦은 나이에 벼슬을 시작하였으나 후일 관직은 가의대부 행용양위부호군에 이르렀다. 이 때 김장생 천거의 이유는 “성경(聖經)에 깊이 몰입하고 사색하여 옛 교훈을 독실하게 믿는다”는 것이었다. 이조(吏曹)가 이처럼 천거하자, 선조가 의정부영의정 홍섬, 의정부좌의정 노수신과 상의하게 했는데 모두 동의하였다. 1578년 12월 학행과 문장력으로 예종능인 창릉참봉이 되었다. 이어 돈녕부참봉, 순릉참봉이 되었다.

1580년(선조 13년)에 아들 김반이 태어났다. 김반은 숙종비 인경왕후, 김익훈, 김만중, 김만기, 김춘택 가계의 선조가 된다. 1580년 5월 그는 다시 스승의 한 사람인 우계 성혼의 문하에 다시 찾아갔다. 1581년(선조 14년) 홍순언 등 종계변무사(宗系辨誣使)가 파견될 때 돈녕부참봉으로 변무사의 수행원이 된 아버지 김계휘를 따라 명나라에 갔으며, 귀국 후 다시 돈녕부참봉이 되었다. 1582년 귀국했으나 아버지 김계휘의 상을 당하였다.

이후 1584년(선조 17년) 3년상을 마치기 직전에 기복(3년상을 마치기 전에 왕명으로 관직을 내림)되어 순릉참봉이 되었다가 얼마 뒤 병으로 사퇴하였으나, 평시서봉사(平市署奉事)로 승진했다. 그러나 관직에서 물러나 다시 스승 송익필의 문하와 성혼의 문하를 출입하며 학문을 연마하였다. 이후 활인서별제, 사포서별제, 사옹원봉사 등을 내렸다. 사향원봉사, 통례원인의를 역임했다.

1581년(선조 14년) 명나라에 종계변무(宗系辨誣) 목적으로 파견된 사신의 수행원으로 파견되는 아버지 김계휘를 따라 명나라에 다녀왔다. 만 여 리의 왕복 길에 김장생은 아버지 김계휘의 수행원으로 수발을 들었다. 1589년 정여립의 옥사로 시끄러워지자 서인이 집권여당이 되었는데도 김장생은 벼슬을 사양하고 향리로 내려갔다.

서인의 영수인 박순이 세력을 잃고 벼슬자리에서 물러나자 정개청은 스승과 같은 박순을 멀리하고 동인의 영수이자 실력가였던 이산해를 찾아갔다.[4] 정개청이 박순을 떠난 뒤에 김장생이 그 말의 진부가 의심이 나서 정개청과 같이 제관으로 내정되었을 때 물었다. "그대는 박사암(박순의 호)을 따라서 배운 지가 얼마나 되었는가?" 이 말에 정개청은 "(단지) 그 집에 서적이 많으므로 왕래하면서 빌려 보았을 뿐이다"라고 말했고, 그 때부터 김장생은 정개청과 절교했다고 한다.[4] 이때 스승 우계 성혼에게 옥사를 피할 것을 조언하자 성혼은 '의리로서 들어가는 것이 마땅하다'고 하였다.

아버지 김계휘가 사망하자 그는 3년상을 치루었다. 김장생은 상례(喪禮)와 제례(祭禮)를 한결같이 가례(家禮)대로 하고, 아울러 초막을 짓고 살면서 무덤을 지키며 시묘살이를 했다. 다음해 김장생은 송익필에게 편지 써서 상중(喪中) 복제(服制)에 대해 의논했다. 예학 중 가장 중요한 복제문제에 대한 의견은 스승인 송익필, 성혼에게 묻고는 그대로 3년상을 마쳤다. 김장생은 죽은 지 1년만에 지내는 제사(소상(小祥)) 이후부터, 죽은 지 2년 뒤에 제사 지내는 대상(大祥)을 치른 그 다음 달에 지내는 제사(담제(禫祭))때 입는 상제의 옷[練服]에 대해 물었다. 송익필이 답하기를 “전후 두 차례의 서신이 정의(情誼)와 예의(禮意)가 극진하니 예학(禮學)에 진보가 있음에 깊이 탄복하였다”고 했다. 김장생의 예학적 지식을 칭송하는 대목인데, 바로 그 해 김장생은 '상례비요'를 완성했다.

임진왜란 중 1592년 5월에 장남 김은(金檃)이 실종되었고, 서제(庶弟) 김연손(金燕孫)은 왜병과 싸우다 전사하였다. 한편 전란 중에도 향리(鄕里) 연산에는 김장생에게 학문을 배우려는 문인이 많이 모여들었다. 그도 문인, 자제와 더불어 학문 연마를 밤낮으로 게을리 하지 않았는데, 비록 음식을 먹지 못할 때가 있었지만 태연하게 대응하였다.

둘째 아들 김집은 유홍(兪泓)의 딸과 결혼하여 정실부인으로 맞이하였다. 유부인(兪夫人)은 병이 있어 부도(婦道)를 집행할 수 없기 때문에 부실(副室)을 맞았는데, 아버지 김장생의 스승인 이이의 딸이다. 이씨(李氏)는 어질고 정숙하여 집안일을 잘 섭행하고 老先生을 봉양한지 30여년에 이르러 효도한다고 칭송이 있었다.[6][7][8] 부인 유씨가 사망하자 집안 어른들은 가문의 대를 잇기위해 김집에게 재혼하길 원했으나 김집은 "사람이 각각 운명이 있는 법인데 운명이 좋지 않아서 먼저 사람과 평생동안 욕을 보았는데 이제 다시 장가 든다고 해도 꼭 먼저사람보다 나을 줄 알겠습니까" 라며 거절하고, 율곡 이이의 서녀와 해로하였다.[7][8]

아들, 손자들의 죽음으로 그는 아들 김집이 재취해서라도 적장손을 보기를 내심 기대했지만 아들 김집은 자기 소신을 굽히지 않았다. 1598년(선조 31년) 김장생은 '근사록석의(近思錄釋疑)'를 저술했고, 1599년 초에는 '가례집람 (家禮輯覽)'을 완성했다.

2. 2. 5. 광해군 집권 시절

1598년(선조 31) 군자감첨정, 호조정랑에 임명되었으나 사양하고 취임하지 않았고, 그해 가을에 근사록해의(近思錄解疑) 1권을 저술했다. 그해 스승 성혼이 죽었을 때 조문하였고, 스승이었던 송익필이 죽었을 때에는 장제(葬祭)하는 절차와 모든 일을 몸소 관장하여 정성을 다하였다.[4]1598년 9월 남양부사에 제수되었으나 부임하지 않았고, 1599년(선조 32) 1월 양근군수, 2월 익위사익위에 제수되었으나 모두 취임하지 않았다. 그러나 그해 다시 군자감첨정에 제수되어 부르자, 사양하지 못하고 부임하였다. 1599년 6월 안성군수가 되었고, 그해 9월 가례집람(家禮輯覽)을 완성하였다. 경기도는 난리를 겪은 지 얼마 안 되어 백성이 피폐했는데, 김장생이 마음을 다해 다스리니 수년도 안되어 거의 복구되었다. 1664년(현종 5) 안성 유림들의 공의로 김장생 등을 모신 도기서원(道基書院)이 건립되기도 했다. 이후 지방관을 자원하여 단양군수, 남양부사, 양근군수 등을 지냈다.[4]

경상북도 성주군에 사는 정구를 찾아가 예학에 대한 문답을 주고 받았다. 이때 관혼상제 및 각종 예의를 적용하는 문제를 두고 의견이 갈려 논쟁했는데, 임금에게도 예의를 적용하는 문제였다. 김장생은 예의는 누구에게나 보편적인 것이므로 임금이라 해도 예외가 있어서는 안 된다는 견해였고, 정구는 임금은 지존인데 만백성과 똑같이 예의를 적용하느냐는 것이었다. 이는 김장생과 정구의 대담으로 종결되었지만, 후에 현종 때 예송 논쟁으로 발전하게 된다.[4]

1601년 조정에서 그의 학문적 능력을 인정하여 종친부 전부(典簿)에 임명, 《주역구결 周易口訣》 교정에 참가하도록 불렀으나 병으로 사양하였다. 그러나 영의정 이항복의 천거로 염근리(廉謹吏)에 머무르면서 교정에 참여하였다.[4]

1602년 봄 청백리에 녹선되었으나, 정인홍 등이 권력을 잡자 북인 집권에 반발, 1605년 관직을 버리고 연산으로 다시 내려가 양성당을 지어 후학을 양성하고 도를 강의했다. 그 뒤 안성군수를 거쳐 1603년(선조 36) 익산 군수로 부임하였다. 곧 익산군수를 그만두었는데, 전란 직후라서 특별히 세금을 감면시키는 등의 선정을 베풀었으므로, 후에 익산 유생들이 그를 추모하여 서원을 세우고 제사지냈다. 1604년 10월 익산군수를 사임하고 다시 고향 연산으로 내려갔다.[4]

2. 3. 생애 후반

광해군의 정책에 반발하여 여러 번 조정의 부름을 받았으나 나가지 않았다. 1605년(선조 38) 아들 김반(金槃)이 사마시에 합격하고 안동 김씨 김진려(金進礪)의 딸과 결혼했다. 이후 김장생은 주로 향리인 연산에 머물렀다.1609년(광해군 1) 세자익위사 익위에 임명되었으나 나가지 않았고, 8월에 회양부사(淮陽府使)에 임명되었으나 여러 번 사양하였다. 그해 11월 다시 회양부사에 임명되었다. 1610년(광해군 2) 10월, 회양이 북방의 요충지대이기 때문에 무인(武人)으로 임명하는 것이 적합하다는 대간의 건의로 철원부사(鐵原府使)로 부임하였다.

1613년(광해군 5년) 철원부사로 재직 중 계축옥사가 발생하여 서제(庶弟) 경손(慶孫)과 평손(平孫)이 연루되어 옥사하였다. 김장생 역시 체포되었으나 형문 과정에서 무혐의로 풀려났다. 이 사건을 계기로 관직을 버리고 충남 연산으로 내려가 학문 연구와 후학 양성에 전념하였다.

1617년(광해군 9년) 정철의 아들 정홍명의 부탁을 받고 정철의 행록(行錄)을 썼으며, 1618년(광해군 10)에는 경서변의(經書辨疑) 8권을 완성하였다. 광해군이 여러번 불렀으나 인목대비 폐모론, 영창대군 사형에 반대하여 관직에 나가지 않았다.

2. 3. 1. 인조 반정과 재출사

1613년(광해군 5년) 철원부사로 재직 중 계축옥사가 발생했다. 7명의 서자는 무륜당을 짓고 화적으로 살아갔는데, 고문을 당하고는 인목대비의 아들 영창대군을 추대하려 했다고 자복했다. 이때 그의 서제 경손(慶孫)과 평손(平孫)의 이름이 거론되어 그 역시 연좌되었다. 서제 경손과 평손이 계축화옥에 연루되어 옥사하였고, 김장생 역시 체포되었으나 형문 과정에서 무혐의로 풀려났다. 사헌부는 김장생을 파직시키도록 상소하고 연루 사실을 밝히려고 박응서를 친국하는 자리에서 여러 가지 관련 여부를 추궁했다. 이때 박응서는 “김모는 어진 사람으로서 죄인들이 계획할 때 김모가 들어서 알까 두려워했습니다”고 대답하여 위기를 모면하였다.김장생은 계축화옥을 계기로 연산으로 내려와 문을 닫은 채 외인과 접촉하지 않고 오직 경서를 연구하는데 몰두했다. 하지만 누이와 동생들에게도 우애가 독실했던 김장생은 두 서제(庶弟)의 죽음을 무척이나 가슴 아파했다 한다. 이를 계기로 관직을 버리고 충남 연산에 은둔하여 경서와 고훈(古訓)을 탐독하며 학문 연구와 후학 양성에 전념하였다. 1617년(광해군 9년) 정철의 아들 정홍명의 부탁을 받고 정철의 행록(行錄)을 썼다. 1618년(광해군 10) 경서변의(經書辨疑) 8권을 완성하였다. 그 뒤 광해군이 여러번 불렀으나 인목대비 폐모론, 영창대군 사형에 반대하여 관직에 나가지 않다가 인조반정 이후 출사하였다.

2. 3. 2. 관직, 정치 활동

1623년 3월 인조반정 직후 사헌부장령(司憲府掌令)에 임명되었으나, 상소하여 늙고 병이 있음을 들어 사양하고 반정공신들에게도 임금을 잘 보필하라는 글을 보냈다. 그는 반정 공신들에게 새 임금을 잘 보필할 것을 부탁했다. 반정 공신들에게 '군의 덕을 도와서 잘 인도하고..... 조정을 잘 보전하며....'라는 글을 보내고 또한 중종 반정 직후의 반정 3공신의 권력남용의 과오를 밟지 말도록 충고하면서 “인심이 흡족한 뒤라야 가히 뒷날에 할 말이 있고 선생과 친구를 배반하지 않을 것이다” 라고 했다. 이는 정치가 나가야 할 기본방향을 제시한 것이었는데, 임금과 공신이 모두 탄복했다 한다. 또 경연에서 임금의 위로 말씀이 간절하므로 차문(箚文)을 올려 제왕의 학문하는 길을 아뢰는 소를 올렸다. 인조 즉위 직후 상소를 올려 자신의 스승이자 서얼출신인 송익필이 그의 아버지 송사련이 안당 일가를 무고한 일로 환천(還賤)된 것에 대한 억울함을 풀어주기 위해 송익필의 문하에서 함께 수학한 서성(徐渻), 정엽(鄭曄) 등과 신변사원소(伸辨師寃疏)를 올렸다.그는 중종반정 공신들의 권력남용과 치부, 부패 행위를 지적하면서 중종반정 공신들의 과오를 되밟지 말도록 충고하였다. "인심이 만족한 뒤에야, 가히 뒷 날에 할말이 있고, 선생과 친구를 배반하지 않을 것이다" 했다고 한다. 그는 대학자이자 원로로서 앞으로 정치가 나가야 할 기본 방향을 제시하였다.

인조는 김장생에게 가마를 타고 상경하라는 특명을 내렸으나, 한성부에 올라와서는 병을 핑계로 사직하였다. 인조 초년 중앙의 부름을 여러 차례 받았으나, 벼슬에 오래 머물지 않고 낙향하였다. 하지만 조정이 어려움에 빠지거나 국란이 닥치면 나이와 몸을 돌보지 않는 실천력을 보였다.

이괄의 난이 일어나자, 김장생은 한성부로 달려가지는 못했으나, 아들 김집과 함께 공주로 나가서 왕을 맞이했다. 공주로 피란 온 왕에게 김장생은 부세의 가혹함과 민심을 직언하며, 국가의 씀씀이를 줄일 것을 간언했다. 난이 평정되자 김장생은 임금을 따라 상경하였다. 상경하여 상의원정(尙衣院正)에 임명되고 또 사헌부 집의(執義)에 제수되었다. 여러 번 사직의 글을 올렸으나 받아들여지지 않자, 휴가를 청하여 고향에 돌아와 상소문을 올려 사직하고, 아울러 13가지 일을 건의하였다.

2. 3. 3. 공신들과의 갈등

인조 반정 직후 김장생은 사헌부장령에 임명되었으나, 늙고 병이 있음을 들어 사양하고 반정공신들에게 임금을 잘 보필할 것을 당부하였다. 그는 반정 공신들에게 중종 반정 이후 반정 공신들의 권력 남용을 경계하며, "인심이 흡족한 뒤라야 가히 뒷날에 할 말이 있고 선생과 친구를 배반하지 않을 것이다"라고 하였다.[5] 이는 정치가 나가야 할 기본 방향을 제시한 것이었다.김장생은 중종반정 공신들의 권력 남용과 부패 행위를 지적하며, 그 과오를 되풀이하지 않도록 충고하였다. 인조는 김장생에게 가마를 타고 상경하라는 특명을 내렸으나, 한성부에 올라와 병을 핑계로 사직하였다.

1624년 이괄의 난이 일어나자, 김장생은 공주로 피난 온 왕에게 부세의 가혹함과 민심을 직언하며, 국가의 씀씀이를 줄일 것을 간언했다. 난이 평정된 후, 김장생은 상의원정(尙衣院正), 사헌부 집의(執義) 등에 임명되었으나, 여러 번 사직하고 13가지 일을 건의하였다.

이후 반정공신인 김류와 이귀 등의 추천으로 사헌부장령, 성균관사업(成均館司業) 등에 제수되었으나 병을 이유로 사양하였다. 1624년 논공 행상에 불만을 품은 이괄이 난을 일으키자 논공행상을 적절하게 하지 못함을 비판하였다. 이괄의 난이 평정된 뒤 인조의 청을 물리치지 못하고 원자보양관이 되어 원자 보도의 임무를 다시 맡았다.

2. 3. 4. 정묘호란 전후

1624년 8월 통정대부 공조참의가 되었으나 사직하고, 10월 왕명으로 입궐하여 강의를 하였다. 1625년(인조 3년) 가선대부로 승진되어 동지중추부사에 임명되었으나 이듬해 다시 사직하였다. 1626년 행호군(行護軍)으로 전임되었다가 낙향한 뒤 연산에 두 스승 이이와 성혼을 제향하는 황산서원(黃山書院)을 건립하였다.1624년부터 인조는 왕위에 오르지 못하고 죽은 자신의 생부 정원군을 왕으로 추존하려 하여 추숭논의(追崇論議)를 일으켰다. 그러자 김장생은 그가 선조의 대통을 이은 것이나 다름없다며 정원군 추숭을 강하게 반대하였다. 이후 정원군 추숭의 불가함을 강력히 주장함으로써 당시 그에 찬동한 이귀, 최명길 등과 갈등하였고, 유학자 내부에서도 이를 찬성한 박지계 등과 갈등하였다.

생부 정원군의 추존을 통해 정통성을 확고히 하려는 인조의 의도는 이해하였으나 규정에 어긋난다 하여 끝까지 반대하여, 정원군을 추존하려던 인조와도 공공연히 갈등하게 된다.

1625년(인조3) 1월에는 행용양위 부사직(行龍驤衛副司直)에, 2월에는 동지중추부사(同知中樞府事)에 임명되었다. 왕명으로 원자를 가르친 것에 대한 예우로 특별히 2품관에 임명한 것이다. 김장생은 왕명으로 부를 때에는 어기지 않고 나갔지만 오래 머물지 않고 향리 연산으로 돌아와 학문에 힘썼다.

2. 3. 5. 관직 은퇴와 후학 양성

1626년 용양위부사직을 거쳐 1627년 정묘호란 때 양호호소사(兩湖號召使)로 임명되어 군량미 조달에 힘쓰면서 격문을 돌려 의병과 식량을 모집하였다.[9] 후금과의 화의에 반대하였으나 여러번 사직소를 올렸지만 받아들여지지 않았다.[9] 4월 호소사의 직을 그만두고 고향으로 돌아왔으며, 그 뒤 행용양위부호군에 임명되었다.[9] 1628년(인조 6) 9월 형조참판에 임명되었으나 출사하지 않았고, 그 뒤에도 왕의 특별한 유지가 계속되었으나 사양하였다.호조참판을 거쳐 1628년 9월 형조참판에 임명되었으나 사퇴하고 연산(連山)으로 낙향하였다.[9] 이후 연산에 은거하면서 학문 연구와 후학 양성에 힘썼다.[9] 아들 김집과 서인의 영수 송시열, 송준길, 윤선거 등의 유학자를 배출하여 서인을 중심으로 한 기호학파를 이룩하였다.[9] 잠곡 김육 등도 그의 제자였다.[9]

강석기, 이유태, 윤문거, 장유, 이후원, 정백주, 신민일 등도 그의 문하에서 배출되었다. 그의 문하생과 학맥은 서인 예학으로 계승되고, 노소 분당 이후 노론과 소론으로 폭넓게 분포되었다.

그는 왕가에도 사대부, 평민가문과 똑같이 종법과 예법을 적용해야 하며, 종법과 예에 예외가 없다고 보았다. 이는 정구의 왕실은 일반 사대부나 백성과는 다르며, 예법과 종법 역시 계승자를 정통으로 적용되어야 한다는 사상과 충돌하였다. 이는 한 세대 뒤 양측 문인들 간에 벌어진 예송 논쟁으로 극단적으로 대립하게 된다.

예학을 깊이 연구하여 아들 김집에게 계승시켜 조선 예학의 주류를 형성하여, 동방 18현의 한 사람이 되었다.[9] 1629년(인조 7) 윤 4월 왕이 마차를 보내 '마차를 타고 오라'고 하교하였으나 상소하여 사양하니, 왕이 비답을 내려 '경은 이 나라의 대로요 덕행이 뛰어나니..... 바야흐로 자리를 비워놓고 기다리노니 경은 다시 사양하지 말라'하였으나 글을 올려 정중히 사양했다. 1630년(인조 8) 가의대부로 승차하였다. 그해 조정에서 다시 형조참판에 제수하여 불렀으나 고사하였다.

2. 4. 최후

1631년 5월 발병하였으나 요양하지 않고 계속 문인들과 함께 학문을 강론하다가 8월 3일 병세가 위중해지더니 그날 오후, 충청도 연산현의 자택에서 사망하였다. 아들이자 사상적 계승자인 김집이 옆에서 임종을 지켰다. 사망 당시 그의 나이는 향년 83세였다.[10]바로 증 자헌대부 이조판서에 추증되었으며 그의 장례식에는 1천 명의 인파가 몰렸다. 뒤에 그의 제자이자 효종의 장인 장유가 경연에서 그의 시호를 내려줄 것을 청하였으나 인조는 반대하였다. 이후 장유가 경연에서 그의 시호를 내려줄 것을 여러번 간하였으나 조정 중신들은 같은 서인의 당원이면서도 거부하거나 회피하여 모두 허락하지 않았는데, 이는 그가 정원군 추숭을 끝까지 반대한 것 때문이었다.

2. 5. 사후

1631년 5월 발병하였으나 요양하지 않고 계속 문인들과 함께 학문을 강론하다가 8월 3일 병세가 위중해져 같은 날 오후, 충청도 연산현의 자택에서 사망하였다. 아들이자 사상적 계승자인 김집이 임종을 지켰다. 사망 당시 향년 83세였다.[10]증 자헌대부 이조판서에 추증되었으며, 장례식에는 1천 명의 인파가 몰렸다. 이후 제자이자 효종의 장인 장유가 경연에서 시호를 내려줄 것을 청하였으나 인조는 반대하였다. 장유는 경연에서 시호를 내려줄 것을 여러번 간하였으나 조정 중신들은 같은 서인 당원이면서도 거부하거나 회피하였는데, 이는 그가 정원군 추숭을 끝까지 반대한 것 때문이었다.[10]

3. 사상과 신념

김장생은 송익필, 이이의 문인으로, 아들 김집과 함께 예학의 대가로 여겨진다. 학행으로 천거받아 관직에 나섰으며, 일본과 후금의 침입 시 군량미 조달에 활약했으나, 만년에는 향리에서 교육에 전념하여 송시열, 송준길 등 기호학파의 주류를 이루는 문인들을 배출하였다. 저서로는 주희의 『가례』에 관한 여러 학설을 편집한 『가례집람』과 『근사록석의』 등이 있다.[1]

토정 이지함은 서경덕의 제자로서 경학은 물론 천문과 전복에까지 능통했던 인물로, 당시 보령에서 가난한 백성들을 위하여 소금을 굽고 있었다. 김장생은 송익필, 이이, 성혼, 토정 이지함등 다양한 스승에게서 다양한 학문을 접했으며, 어느 한 가지 사상이나 학문만이 진리라고는 하지 않았다.[3]

김장생은 예(禮)란 일종의 정성이라고 보았다. 그는 예학의 대가답게 많은 저술을 남겼다.

3. 1. 스승에 대한 의리

그가 죽자 아들 김집은 문인들과 함께 김장생이 평소에 정한 상례(喪禮)를 한결같이 지켰다. 인조는 예관을 보내 조문하고 제사를 지내게 했으며, 세자도 강학을 중단하고 소복을 입었다. 인조는 관료들에게 "옛날에 내가 어려서 학문에 나아가게 된 것이 김장생이 가르쳐 준 은혜이니 어찌 잊으리오"라고 말했다.[1]동인과 서인의 논쟁이 심해지는 가운데, 동인의 사주를 받은 안씨 일가에서 김장생의 스승 중 한 사람인 송익필의 신분을 문제 삼아 노비로 환천시켜 줄 것을 요청했다. 이로 인해 1586년(선조 19) 김장생과 그 형제를 비롯한 일족 70여 명이 노비로 환천되었다.[1] 이후 송익필은 김장생의 삼촌 김은휘가 숨겨주었다가 김장생, 정철, 이산해의 집을 전전하며 숨어 지냈다. 김장생은 불운했던 스승 송익필을 정성껏 보살피고 집에 머물게 했으며, 송익필이 죽자 장례 절차까지 맡아 주었다. 또한 이이와 성혼이 죽었을 때에도 3년간 상복을 입고 그들의 기일이면 몸과 마음을 깨끗이 하고 경건하게 보냈다.[1]

3. 2. 다독과 정독

김장생은 독서를 할 때면 반드시 의관을 바르게 하고 단정히 앉아 온 마음을 다하여 글자마다 그 해설을 구하고 글귀마다 그 뜻을 찾았다. 만약 글의 의미가 분명히 이해되지 않으면, 생각하고 또 읽고 꿰뚫어지게 이해가 될 때까지 반복했다. 밤낮을 쉬지 않고 식사까지 잊기도 했는데, 아플 때를 빼고는 그만둔 적이 없었다. 처음부터 끝까지 늘 한결같으면서 소학을 학자의 기본으로 믿어 행했고, 밤마다 중용, 대학, 심경, 근사록 등 서적을 번갈아 가며 읽고, 반복해서 읽고 암기하였다.3. 3. 예에 대한 관점

김장생은 예(禮)란 일종의 정성이라고 보았다. 그는 예학의 대가답게 많은 저술을 남겼으며, 그의 예론(禮論)이 등장하는 설화도 전해진다. 한번은 어떤 사람이 집에서 개가 새끼를 낳아 부정한 일이 생겼는데 제사를 지내야 하는지 묻자, 김장생은 제사를 지내지 말라고 답했다. 또 다른 사람이 아이를 낳았지만 제삿날이 되어 제사를 지내려 하는데 괜찮은지 묻자, 김장생은 제사를 지내라고 답했다.옆에 있던 사람들이 의아하게 여기자, 김장생은 "앞의 사람은 정성이 없어 제사를 지내지 않으려는 것이고, 뒤의 사람은 정성이 있어 제사를 지내려는 것이다. 예는 겉으로 드러나는 의식(儀式)에만 있는 것이 아니라, 오직 정성스러움에 달려있다"고 설명했다. 이처럼 김장생은 예의 본질을 정성스러움으로 보았고, 정성 없이 흉내만 내는 것은 진정한 예가 아니며, 차라리 예를 갖추지 않는 것보다 못하다고 생각했다.

그가 죽자 아들 김집은 문인들과 함께 스승이 평소 정한 상례(喪禮)를 따랐는데, 주희의 『가례』를 주로 따르되 『의례』를 참고하였다.[1] 이이, 성혼이 죽었을 때에도 3년간 상복을 입고 그들의 기일이면 목욕재계하고 경건하게 보냈다.[2]

3. 4. 다양한 학문

그는 송익필, 이이, 성혼 등에게서 수학하였다. 한편 토정 이지함을 찾아가기도 했다. 김장생의 학문과 정신세계 형성에 있어서 특이한 인물 중 하나는 토정(土亭) 이지함이다. 이지함은 서경덕의 제자로서 경학은 물론 천문과 전복에까지 능통했던 인물이었다. 기인(奇人)으로도 알려져 있는 이지함은 당시 보령에서 가난한 백성들을 위하여 소금을 굽고 있었다. 다양한 스승에게서 다양한 학문을 접한 그는 어느 한 가지 사상이나 학문만이 진리라고는 하지 않았다.[3]4. 가계

| 구 분 | 내 용 |

|---|---|

| 조부모 | |

| 부모 | |

| 배우자 | |

| 자녀 | |

| 손자 | |

| 증손자/녀 | |

| 고손자/녀 | |

| 현손자 | |

| 9세손 | |

| 10세손 | |

| 기타 |

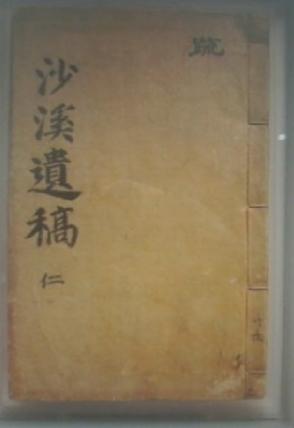

5. 저서

- 《사계전서》

- 《경서판의》

- 《가례집람》

- 《상례비요》

- 《근사록석의》

- 《경서변의》

- 《송강행록》

- 《사계유고》

《사계유고》

김장생은 주희의 『가례』에 관한 여러 학설을 편집한 『가례집람』과 『근사록석의』 등을 저술하였다.

6. 문화재 지정

- 계룡 사계고택 - 충청남도 기념물 제190호

- 김장생 문묘배향 교지 - 충청남도 시도유형문화재 제128호

- 김장생 선생 묘소 일원 - 충청남도 시도기념물 제47호

참조

[1]

서적

The Land of Scholars: Two Thousand Years of Korean Confucianism

(출판사 정보 없음)

2006

[2]

문서

광산 김씨 시조 김흥광

[3]

문서

김천군 편입 지역

[4]

서적

지워진 이름 정여립:조선사회사총서 6

가람기획

2000

[5]

웹사이트

문원공 김장생

http://www.bloter.co[...]

[6]

서적

조선의 문화공간 2

휴머니스트

2007

[7]

서적

일상으로 본 조선시대 이야기 1

청년사

2008

[8]

서적

청백리 열전(하)

매일경제신문사

2007

[9]

문서

김육과 김집의 대립

[10]

웹사이트

김장생

http://home.megapass[...]

[11]

문서

임언군의 외고손녀

[12]

문서

김집의 부실

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com