주한 미군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

주한 미군은 한반도에 주둔하는 미국의 군대로, 1945년 일본의 항복 이후 한반도 남쪽에 주둔하기 시작했다. 한국 전쟁 휴전 이후 한미상호방위조약을 통해 주둔 근거를 마련했으며, 북한의 위협으로부터 대한민국을 방어하고 동북아시아의 안정을 유지하는 역할을 수행해 왔다. 주한미군은 8군, 7공군, 해군, 해병대, 특수작전사령부 등으로 구성되며, 유사시를 대비한 다양한 작전 계획을 수립해 왔다. 대한민국은 주한미군 주둔 비용의 일부를 분담하고 있으며, 한미 주둔군 지위 협정(SOFA)을 통해 주한미군의 법적 지위를 규정하고 있다. 주한미군 관련하여 반미 감정, 주둔 비용 분담, 미군 범죄, 작전통제권 문제 등 다양한 논란이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 주한 미군 - 대한민국의 사드 배치 논란

대한민국의 사드 배치 논란은 북한 핵·미사일 위협, 미국의 아시아 재균형 정책, 중국 부상 등 복합적 요인으로 촉발되어 사드 1개 포대의 성주 배치로 이어진 정치·외교·안보적 갈등을 의미하며, 배치 완료 후에도 안보, 외교, 경제적 측면에서 다양한 논쟁과 과제를 남기고 있다. - 주한 미군 - 한미상호방위조약

한미상호방위조약은 한국 전쟁 휴전 직후 대한민국과 미국이 체결한 군사 동맹 조약으로, 주한미군 주둔을 통해 한국의 안보, 정치, 경제, 사회에 큰 영향을 미쳤으나, 주한미군과 작전통제권 관련 논쟁이 지속되고 있다. - 1954년 설립 - 히로시마 평화기념공원

히로시마 평화기념공원은 원자폭탄 투하로 파괴된 히로시마 시의 부흥을 상징하며, 원폭 돔, 평화기념자료관 등을 포함한 다양한 시설과 매년 8월 6일 평화 기념식 및 등롱 띄우기 행사가 열리는 곳이다. - 1954년 설립 - 일본 방위성

일본 방위성은 일본의 평화와 독립 수호, 국가 안전 보장을 위해 설립된 중앙 행정 기관으로, 자위대 관리 및 운영, 외국 군대 주둔 관련 업무 수행, 그리고 방위 및 경비, 자위대 작전, 장비 조달 및 관리 등 광범위한 분야의 사무를 담당하며 동북아시아 안보 정세와 관련된 정책 및 현안을 다룬다. - 대한민국-미국 관계 - 주한 미국 대사

주한 미국 대사는 대한민국의 미국 외교 사절이자 대사관의 수장으로, 과거 조선에 파견된 미국 공사를 시작으로 외교 관계 단절 후 대한민국 정부 수립 이후 다시 임명되어 한국 현대사의 주요 사건에 관여하고 특별한 인연으로 주목받기도 했으나 피습 사건이 발생하기도 했다. - 대한민국-미국 관계 - 한미 관계

한미 관계는 1882년 수교 이후 정치, 경제, 안보 등 다방면에서 협력과 경쟁을 거듭하며 발전해왔으나, 불평등 조약, 무력 충돌, 주한미군 문제, 경제적 이권 다툼, 북핵 문제 등으로 갈등과 도전에 직면하고 있다.

| 주한 미군 - [군대/부대]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 명칭 | 주한 미군 |

| 원어 명칭 | United States Forces Korea |

| 한자 표기 | 駐韓美軍 |

| 로마자 표기 | Juhanmigun |

| 약칭 | USFK |

| 모토 | 오늘 밤 싸운다 |

| 종류 | 예하 통합사령부 |

| 소속 | 미국 국방부 |

| 역할 | 전시 한반도 방어 및 대한민국 국군 유지 지원 |

| 창설일 | 1957년 7월 1일 |

| 국가 | 미국 |

| 본부 | 캠프 험프리스, 평택시, 대한민국 |

| 별칭 | USFK |

| 지휘 체계 | [[파일:US Indo-Pacific Command Seal.svg|25px]] 미국 인도-태평양 사령부 |

| 병력 규모 | ~24,000명 |

| 고유 부대 휘장 | [[파일:Army JointSupporting Defense.jpg|150px]] |

| 깃발 | [[파일:Flag of United States Forces Korea.svg|148px|border]] |

| 웹사이트 | 주한 미군 공식 웹사이트 |

| 지휘관 | |

| 사령관 | [[파일:Army-USA-OF-09.svg|25px]] 제이비어 브런슨, USA |

| 부사령관 | [[파일:US-O9_insignia.svg|25px]] 데이비드 R. 아이버슨, USAF |

| 주임원사 | 잭 H. 러브, USA |

| 주요 지휘관 | 빈센트 K. 브룩스, USA 조지 데커, USA 해밀턴 H. 하우즈, USA 존 W. 베시 주니어, USA 존 A. 위컴 주니어, USA |

| 추가 정보 | |

| 관련 링크 | 대한민국 국군 대한민국의 전시작전권 환수 카투사 |

| 지도 | |

2. 역사

주한미군의 역사는 1945년 광복과 함께 시작되었다. 1945년 9월 8일, 제2차 세계 대전에서 일본이 항복함에 따라 미군은 한반도의 중앙을 가로지르는 위도 38선 이남에 주둔하고 있던 일본군의 항복을 받기 위해 남한 땅에 발을 내디뎠다. 존 하지 중장이 이끄는 미국 제24군단 소속 미군 제7보병사단이 인천에 도착하였고, 이들을 환영하기 위해 인천보안대원과 조선노동조합원 등이 연합국기를 들고 행진하던 중 일본인 경관들이 발포하여 노조위원장 권평근과 보안대원 이석우가 현장에서 숨지고 14명의 중경상자가 발생하였다.[114] 그 외에, 9월 29일에는 미국 제40사단이 부산에, 10월 8일에는 미국 제16사단이 목포에 도착하였다.

연합국은 1943년 카이로 회담에서 조선의 독립을 결정하였으나, 38선의 경계는 봉쇄되고 남북 간의 교류는 중단되었다. 1948년 8월 15일 남한 지역에는 국제 연합(UN)의 감시하에 치러진 총선을 통해 대한민국 정부가 수립되었다.

1948년 소련 정부는 자국 병력을 북한에서 철수시켰고, 미군도 역시 1949년 남한의 신생 방위군 훈련을 위한 KMAG라는 자문단 예하 500명만 남겨둔 채 전 병력을 철수시켰다.

1950년 6월 25일 북한은 남한 지역을 적화 통일하기 위해 전면 남침을 감행하였다. 3년 간의 한국 전쟁에서 500만 명이 넘는 유엔 참전국 군인과 군무원들이 참전하였으며, 1953년 7월 27일 남한이 배제되고, 북한을 포함한 중공과 미국이 휴전협정[115]을 체결할 때까지 33,000명의 미군 전사자를 포함하여 총 14만 명에 달하는 유엔 참전국 군인 사상자가 발생하였다.[116] 전투 중단과 함께 체결된 휴전협정은 현재까지 유지되고 있으며, 현대 전쟁사상 최장기 휴전으로 기록되고 있다.

UN 안전보장이사회의 1950년 결의안에 따라 미국은 유엔군사령부 지휘 등 합법적 임무를 부여받았으며, 1954년 한미상호방위조약을 통해 양국은 외국의 침략 시 상호 협력할 것을 약정하였다. 1978년 한미 양국 정부에 의해 설립된 통합 군사 본부인 한미연합군사령부(한미연합사)의 파트너로서 대한민국 방위 계획과 유사시 양국 군대를 통제할 책임을 지고 있다.

1991년, 주한미군은 그전까지 있던 모든 전술핵무기를 철수시켰다. 2012년 4월 17일부터 대한민국의 전시작전권을 대한민국 국군이 환수해 행사하기로 합의되었으나, 여러 차례 연기되어 2020년대 중반에 전환 여부를 검토하기로 합의하여 사실상 무기한 연기되었다.

2000년대 이후, 주한미군은 한반도 안보 상황 변화와 미국의 세계 전략 변화에 따라 재조정되고 있다. 2015년 12월 전시작전권 전환과 동시에 한미연합사령부 대신 미군 고유의 한국전투사령부(KORCOM)가 창설되며, 미국 2 보병사단은 서울 남쪽 경기도 평택 험프리스 기지로 축소, 재배치된다.

1953년 한국 휴전 협정 체결 이후 주한미군은 판문점 일대 경비임무를 맡아오다 2004년 대한민국 국군에 반환하였다.

1953년 한국 휴전 협정 이후 한국 전쟁에서 대규모 군사 행동이 중단된 이후, 북한과 관련된 국경 사건은 다음과 같다.

| 발생년도 | 사건 내용 |

|---|---|

| 1970년 4월 | 비무장지대(DMZ) 남쪽 경기도 파주시 금촌 지역 충돌, 북한군 3명 사망, 남한군 5명 부상. |

| 1970년 6월 | 북한 해군이 북방한계선(NLL) 근처에서 남한 방송선박 나포, 승무원 20명 체포. |

| 1974년 2월 | 북한, 남한 어선 2척 침몰, 승무원 30명 구금. |

| 1974년 | 대한민국으로 향하는 첫 번째 침투터널 발견 (이후 3개 터널은 1975년, 1978년, 1990년에 발견).[13] |

| 1976년 6월 | 강원도 비무장지대(DMZ) 남쪽 침입, 북한군 3명, 남한군 6명 사망. |

| 1976년 8월 18일 | 판문점 근처 비무장지대(DMZ)에서 나무 제거 작업 중 발생한 도끼 살인 사건, 미군 병사 2명 사망. |

| 1979년 10월 | 북한인 3명, 동부 비무장지대(DMZ) 진입, 1명 사망. |

| 1979년 12월 | 미군 병사 1명 사망, 3명 부상. 짙은 안개 속 비무장지대(DMZ) 순찰 중 북한 지뢰밭에 걸림. 5일 후 북한으로부터 시신 1구 인계. |

| 2001년 | 북한 선박, 12차례 북방한계선(NLL) 침범. |

| 2001년 11월 27일 | 남북한 군 총격전, 인명 피해 없음. |

| 2002년 6월 29일 | 연평도 해전, 남한 해군 4명 사망, 남한 함정 1척 침몰. 북한 사상자 수 불명. |

| 2002년 11월 16일 | 남한군, 북방한계선(NLL) 넘은 북한 선박에 경고 사격. 11월 20일 유사 사건 발생. |

| 2003년 2월 19일 | 북한 전투기, 북방한계선(NLL) 남쪽 약 약 11.27km 지점 침범, 남한 전투기 6대 요격. |

| 2003년 3월 2일 | 북한 전투기 4대, 한국 동해상(일본해)에서 미군 정찰기 요격. |

| 2003년 7월 17일 | 남북한 군, 오전 6시경 비무장지대(DMZ) 총격전. 남한군, 북한 4발, 남한 17발 발사 보고. 인명 피해 없음.[21] |

| 2004년 11월 1일 | 불법 조업 선박 추격 주장 북한 선박, 북방한계선(NLL) 침범, 남한군 사격 후 3시간 뒤 복귀. |

| 2006년 7월 30일 | 강원도 양구군 남한 초소 부근 양측 사격. |

| 2009년 11월 10일 | 남북한 해군 함정, NLL 인근 해상 총격전, 북한 순시선 심각한 피해.[22] 자세한 내용은 대청해전 참조. |

| 2010년 3월 26일 | 천안함(ROKS Cheonan), 북한 어뢰 공격으로 백령도 인근 황해 서해상 침몰. 58명 생존, 46명 사망. 2010년 5월 20일, 한국 주도 국제 조사단, 북한 어뢰 공격 결론.[23][24] 북한 연루 부인.[25] 유엔 안전보장이사회, 공격 규탄 의장 성명 발표, 공격자 특정 안 함.[26] |

| 2010년 11월 23일 | 북한, 서해상 대한민국 연평도 포격, 대한민국 반격. 대한민국 해병대 2명, 민간인 2명 사망, 6명 중상, 10명 경상. 주택 약 70채 파괴.[27][28][29] 북한 피해 불명, 대한민국 합동참모본부 작전부장 이홍기, "상당수 북한군 사상자 발생" 주장.[30] |

| 2014년 | 이라크 전쟁 참전 위해 한국 철수했던 일부 미군, 제1기병사단 9개월 파병으로 대체.[31] |

| 2019년 | 트럼프 대통령(President Trump), 주한미군(USFK) 유지비용 대한민국 분담금 연간 8.3억달러에서 약 50억달러로 증액 시도.[32] 합의 불발, 2020년 4월 한국인 민간 직원 약 4,500명 무급 휴가.[33] |

2. 1. 미군정 시대 (1945년 ~ 1948년)

1945년 9월 8일, 제2차 세계 대전에서 일본이 항복함에 따라 미국은 38선 이남에 주둔하고 있던 일본군의 항복을 받기 위해 남한 땅에 발을 내디뎠다.[114] 같은 날, 존 하지 중장이 이끄는 미국 제24군단 소속 미군 제7보병사단이 인천에 도착하였다. 이들을 환영하기 위해 인천보안대원과 조선노동조합원 등이 연합국기를 들고 행진하던 중 일본인 경관들이 아무 이유 없이 발포하여 노조위원장 권평근과 보안대원 이석우가 현장에서 숨지고 14명의 중경상자가 발생하였다.[114]1945년 9월 29일에는 미국 제40사단이 부산에, 10월 8일에는 미국 제16사단이 목포에 도착하였다. 11월 말 당시 38선 이남에 주둔한 미국 제24군단 병력은 약 7만 명이었다.

1943년 카이로 회담에서 연합국은 조선의 독립을 결정하였으나, 시간이 흐르면서 38선의 경계는 봉쇄되고 남북 간의 교류가 중단되었다.

1948년 8월 15일, 남한 지역에는 국제 연합(UN)의 감시하에 치러진 총선을 통해 대한민국 정부가 수립되었다.

2. 2. 대한민국 정부 수립과 주한미군 철수 (1948년 ~ 1950년)

1948년 8월 15일 대한민국 정부가 수립되자, 미군은 9월 15일부터 철수를 시작했다. 1948년 11월 여수·순천 사건이 발생하여 잠시 철수가 중단되기도 했으나, 다시 철수를 진행하여 1949년 6월 29일에는 500여 명의 군사 고문단만 남게 되었다.[117]대한민국 정부는 주한미군 철수가 전쟁을 의미한다고 판단하여 철수 저지에 총력을 기울였다. 국제 연합(UN) 한국임시위원단은 대한민국 정부의 요청에 따라 보고서를 작성하여 1948년 10월 30일 유엔 총회에 제출했으나, 철군 저지에는 실패했다.[118]

대한민국 정부는 미국에 한미상호방위조약 체결과 더불어 군사 및 경제 원조를 요청했으나, 모두 거부되었다. 이승만 대통령은 1949년 6월 진해 해군기지를 극동 미 해군 기지로 제공하고,[119] 반공 태평양 동맹체 구성도 제의했지만, 이 역시 모두 거부되었다.

1950년 1월 12일, 애치슨 미국 국무부 장관은 기자회견에서 대한민국이 미국 태평양 방위선에서 제외되었다고 발표했다. 1950년 1월 26일, 댈러스 미 국무부 고문이 방한했을 때 대한민국을 방위선에 포함시켜 달라고 요청했으나, 이 역시 거부되었다. 그리고 5개월 뒤인 1950년 6월 25일, 조선민주주의인민공화국이 한국 전쟁을 일으켰다.

2. 3. 한국 전쟁과 주한미군 재배치 (1950년 ~ 1953년)

1950년 6월 25일, 북한이 남한을 적화 통일하기 위해 전면 남침을 감행하면서 한국 전쟁이 발발했다.[115] 당시 미군은 유엔이 지정한 남한 지역 방위 책임을 맡고 있었으나, 그전에 애치슨 선언을 통해 남한을 미국의 방위선에서 제외하기도 했다.한국 전쟁에는 500만 명이 넘는 유엔 참전국 군인과 군무원들이 참전하였으며,[116] 1953년 7월 27일 남한이 배제되고 북한, 중공, 미국이 휴전협정을 체결할 때까지 33,000명의 미군 전사자를 포함하여 총 14만 명에 달하는 유엔 참전국 군인 사상자가 발생했다.[116] 전투 중단과 함께 체결된 휴전협정은 현재까지 유지되고 있으며, 현대 전쟁사상 최장기 휴전으로 기록되고 있다.

UN 안전보장이사회의 1950년 결의안에 따라 미국은 유엔군사령부 지휘 등 합법적 임무를 부여받았으며, 1954년 한미상호방위조약을 통해 양국은 외국의 침략 시 상호 협력할 것을 약정하였다.

2. 4. 냉전 시대의 주한미군 (1953년 ~ 1991년)

1954년 한미상호방위조약이 체결되면서 주한미군의 주둔 근거가 마련되었다. 주한미군은 북한의 위협에 맞서 대한민국을 방위하고, 동북아시아 지역의 안정을 유지하는 역할을 수행했다. 1970년대 닉슨 독트린과 카터 행정부의 주한미군 철수 계획은 대한민국 정부의 안보 불안을 야기했다. 1978년 한미연합군사령부가 창설되어, 한미 양국 군의 연합 방위 태세가 강화되었다. 1979년 10·26 사건 이후, 미국의 주한미군 철수 계획은 백지화되었다. 1980년대 민주화 운동 과정에서, 광주 민주화 운동 진압에 대한 미국의 책임론이 제기되면서 반미 감정이 고조되기도 하였다.[38][39]6.25전쟁 휴전 이후 1954년에는 5개 사단, 1956년에는 1개 사단이 철수하여 약 70,000명 정도가 일정 기간 유지되었다. 1966년 7월, 한국 전쟁 당시 체결된 '대전 협정'을 개정, 보완한 '주한미군지위협정'을 체결하였다.

닉슨 대통령 당시 주한미군 2차 철수가 있었다. 1967년 10월, 닉슨 독트린의 주요 내용은 다음과 같다.

# 미국은 더 이상 '세계경찰'이 아니다.

# 베트남에서 철군해야 한다.

# 미군의 아시아 개입은 축소하고, 아시아 국가들 스스로 방위하여야 한다.

한국 전쟁 이후 4개 사단이 있었으나, 베트남 전쟁으로 1960년대부터 1971년에 걸쳐 2개 사단은 철수하였다. 1971년 이전까지 미국 7보병사단과 미국 2 보병사단의 2개 사단만 남아 있었다. 1971년 2월 6일, 최규하 외무장관과 포터 주한 미국 대사의 공동성명을 발표한 후 3월 미국7보병사단 20,000여 명을 철수했다.[120] 이는 1973년 박정희 대통령이 유신 헌법을 강행한 이유가 컸다.

최규하 외무장관과 포터 주한 미국 대사의 공동성명 내용은 다음과 같다.

# 미국7보병사단을 철수하고 미국 2 보병사단은 후방으로 배치하며 전방은 대한민국 국군이 담당한다.

# 대한민국 국군의 현대화를 지원한다.[120]

# 연례안보협의회를 개최한다.[121]

1974년 9월 주한 국제연합군(UN군) 사령부, 중립국 감시단 운영, 주한미군사령부, 미군 제8군 사령부가 통합되었다. 1976년 1월 1일에 UN군 사령부는 해체되었고, 1978년 한미연합군사령부가 창설되었다.

박정희 대통령은 전시작전권 환수를 처음으로 추진하였다. 1968년 김신조 간첩일당 청와대 피습사건때는 미국 국민의 피해가 없어 별다른 조치를 취하지 않은 것과 달리, 1976년 판문점 도끼 살인 사건때 미군 보니파스 대위 등이 순직한 것에 대해 미국이 준 전시태세(데프콘 2)를 선포했기 때문이다. 이와 더불어 1978년 이후 부마 사태 등으로 대한민국의 민주화를 둘러싼 대한민국과 미국의 갈등은 심해졌고, 그 때마다 미국은 대한민국 정부에게 주한미군 철수를 내세웠다.

지미 카터 대통령은 주한미군 철수를 대선공약으로 대통령이 되었다. 1977년 1월 20일부터 1981년 1월 20일까지 재임했다. 이에 따라 1977년 9월 1,000명, 1978년 11월에는 500명을 철수시켰다. 1978년 한미연합사령부(한미연합사)가 창설되었다. 그러나 제3땅굴 발견으로 미국 국방부는 한반도 내의 군사적 긴장감을 고려하여 주한미군 철수를 무기한 연기하는 문제를 검토중이라고 발표했다. 1979년 6월 카터 대통령이 서울을 방문할 때 주한미군의 철군 계획이 완전히 백지화되었다. 3개월 뒤인 1979년 10월 중앙정보부장 김재규는 박정희 대통령을 시해하였다. (10·26 사건)

1979년 12.12사태 당시 주한미군 사령관 위컴 장군은 당시 전두환 소장의 신군부에 강력한 항의를 했으나 항의에 그쳤다. 1980년 5월 광주민주화운동 당시 대한민국 국군 20사단 등 신군부측의 병력이동과 관련, 주한미군의 작전 지휘하에 있는 부대의 이동이라는 측면에서 주한미군이 간접적으로 신군부를 지원했다는 비난을 받기도 했다.[122]

1987년 노태우 대통령 후보자도 전시작전권 전환을 대선 공약으로 제시했다.

1989년, 소련과 동구권 붕괴가 현실로 다가올 때, 미국은 주한미군 방위비를 대한민국이 부담하지 않으면, 미군을 7,000명가량 감축할 것이라고 하였다. 이때부터 대한민국은 방위비를 50%가량 부담하기 시작했다.

1990년대에 들어 소련의 해체, 독일의 재통일, 동유럽의 민주화 등으로 냉전 시대의 논리는 더 이상 유효하지 않게 되었다. 1970년대 이래 중미 관계의 꾸준한 개선과 한소 수교, 한중 수교로 한반도 주변 강대국 간의 군사적 적대관계도 완화되었다. 이런 상황에서 한반도의 군사적 충돌은 남북한 간의 지역분쟁일 뿐, 세계적인 전략에 영향을 주는 분쟁이 아니기 때문에 주한미군이 대한민국에 주둔할 필요가 없으므로 철수가 바람직하다는 철수론이 제기되었다. 반면 북한이 공산권 맹방의 도움 없이도 대한민국에 대해 기습공격을 감행할 수 있는 능력을 이미 갖추고 있다는 '북한 위협론'을 들어 주한미군의 주둔이 필요하다는 주장도 제기되었다.

이런 논란 속에 미국은 1990년 당시 43,000명의 주한미군을 3단계에 걸쳐 20,000명 수준까지 줄이기로 하고, 1단계 철수를 실행해 37,000명으로 병력을 감축했다. 그러나 1994년 북한 핵 문제의 대두로 한반도에 전쟁위기가 고조되자 이 계획은 중단되었다.

1991년, 주한미군은 그전까지 있던 모든 전술핵무기를 철수시켰다.

2. 5. 탈냉전 시대의 주한미군 (1991년 ~ 현재)

1991년 조지 H. W. 부시 미국 대통령의 핵무기 감축 선언에 따라 주한미군은 전술핵무기를 철수시켰다.[79] 1994년에는 평시작전통제권이 대한민국 국군으로 전환되었다.[79]2012년 4월 17일부터 대한민국의 전시작전권을 대한민국 국군이 환수해 행사하기로 합의되었으나,[77] 2010년 6월 27일 이명박 대통령과 미국 오바마 대통령이 2015년 12월로 연기하였다.[78] 2014년 10월 23일 미국 워싱턴에서 열린 한미안보협의회(SCM)에서 양국 국방부 장관은 전작권 전환 시기를 정하지 않고 2020년대 중반에 전환 여부를 검토한다고 합의하여 사실상 무기한 연기되었다.[79]

전시작전통제권이 미국에 있기 때문에 주일미군 사령관은 중장인데 비해, 주한미군 사령관은 대장이다. 2010년에는 대한민국 국군이 전작권을 환수하면 현재 4성 장군인 주한미군 사령관이 주일미군과 같은 3성 장군으로 바뀌고, 주한미군 사령관이 주일미군 사령관의 통제를 받아 독도문제 등 한일관계에서 대한민국이 어려움을 겪게 될 수 있다는 주장이 근거 없이 유포되기도 하였다.[80] 당시 한미 양국은 전작권 전환에 따라 한미연합사가 폐지될 경우, 미군의 한국전투사령부(KORCOM)를 창설하도록 합의했었다. 즉, 대한민국의 전시작전권 환수는 한미연합사의 기능이 각각 대한민국 국군과 미국의 한국전투사령부(KORCOM)로 나뉘어 이관되는 것뿐이다.

2000년대 이후, 주한미군은 한반도 안보 상황 변화와 미국의 세계 전략 변화에 따라 재조정되고 있다. 전작권이 전환되더라도 대한민국 해군과 대한민국 공군의 전시작전통제권은 계속 미군이 갖게 된다.

2011년 10월 11일 당시 주한미군 병력은 26,000명으로, 유지하기로 한 28,500명보다 적었다.[70] 2009년에는 아파치 대전차 헬리콥터 2개 대대를 철수하고 1개 대대만 잔류시켰다. 철수한 1개 대대는 이라크에 재배치되었으며, 아파치 헬리콥터는 서해5도, 강화도, 인천 등에 북한 호버크래프트와 상륙정을 이용한 기습공격 시 이를 제압할 임무를 가지고 있었다. 현재 이 지역 방어는 주한미군 아파치 대대에서 대한민국 국군으로 이관되었으며, 대한민국 공군 KA-1 전술 통제기가 맡고 있다.

2015년 12월 전시작전권 전환과 동시에 한미연합사령부 대신 미군 고유의 한국전투사령부(KORCOM)가 창설되며, 미국 2 보병사단은 서울 남쪽 경기도 평택 험프리스 기지로 축소, 재배치된다. 2015년 12월 대한민국의 전시작전권 전환이나 차후 맺게 될 평화 협정에 따라 UN군 사령부 (중립국 감시단) 자체를 철수하는 것을 검토하고 있으며, 이는 한미연합사 소속이다. 이에 따라 앞으로 JSA를 포함한 모든 비무장지대와 한강 이북에는 대한민국 국군만 있게 된다.

2004년 이후 공동경비구역 경비 임무는 대한민국 국군이 단독 수행하며, 지휘통제권은 UN군사령부(한미연합사 소속)가 계속 가지고 있어 주한미군 일부 요원들과 중립국 감시단이 주둔해 왔다. 현재 남한에는 스위스, 스웨덴 대표가 주재하고 있다. 반면 북한은 1993년 체코슬로바키아, 1994년 폴란드가 철수하였다. 체코슬로바키아는 체코와 슬로바키아로 나뉜 후 중립국 감시단 임무를 이어받지 않았으나, 폴란드는 자국 영토에서 여전히 임무를 수행하고 있다.

1953년 한국 휴전 협정 체결 이후 주한미군은 판문점 일대 경비임무를 맡아오다 1991년 대한민국 국군에 인계하고 대성동 주변 지역과 오울렛 초소(Ouellette, 일명 241초소)만을 관할하다 2004년 11월 1일 대한민국 국군에 반환하였다. 그 후 40여 명의 병력을 캠프 보니파스[124]에 남겨두고, 3∼4년간 군사정전위 연락업무 등을 담당하도록 했으며, 정년에 대한민국의 전시작전권 환수와 함께 이들 역시 대한민국 국군에 모두 인계하게 된다.

대한민국의 미 대사관을 포함한 전국 모든 미군 시설은 의무경찰 상설 경비 중대 대원들이 경비하고 있다.

1953년 한국 휴전 협정 이후 한국 전쟁에서 대규모 군사 행동이 중단된 이후, 북한과 관련된 국경 사건은 다음과 같다.

| 발생년도 | 사건 내용 |

|---|---|

| 1970년 4월 | 비무장지대(DMZ) 남쪽 파주시 금촌 지역 충돌, 북한군 3명 사망, 남한군 5명 부상. |

| 1970년 6월 | 북한 해군이 북방한계선(NLL) 근처에서 남한 방송선박 나포, 승무원 20명 체포. |

| 1974년 2월 | 북한, 남한 어선 2척 침몰, 승무원 30명 구금. |

| 1974년 | 대한민국으로 향하는 첫 번째 침투터널 발견 (이후 3개 터널은 1975년, 1978년, 1990년에 발견).[13] |

| 1976년 6월 | 강원도 비무장지대(DMZ) 남쪽 침입, 북한군 3명, 남한군 6명 사망. |

| 1976년 8월 18일 | 판문점 근처 비무장지대(DMZ)에서 나무 제거 작업 중 발생한 도끼 살인 사건, 미군 병사 2명 사망. |

| 1979년 10월 | 북한인 3명, 동부 비무장지대(DMZ) 진입, 1명 사망. |

| 1979년 12월 | 미군 병사 1명 사망, 3명 부상. 짙은 안개 속 비무장지대(DMZ) 순찰 중 북한 지뢰밭에 걸림. 5일 후 북한으로부터 시신 1구 인계. |

| 2001년 | 북한 선박, 12차례 북방한계선(NLL) 침범. |

| 2001년 11월 27일 | 남북한 군 총격전, 인명 피해 없음. |

| 2002년 6월 29일 | 연평도 해전, 남한 해군 4명 사망, 남한 함정 1척 침몰. 북한 사상자 수 불명. |

| 2002년 11월 16일 | 남한군, 북방한계선(NLL) 넘은 북한 선박에 경고 사격. 11월 20일 유사 사건 발생. |

| 2003년 2월 19일 | 북한 전투기, 북방한계선(NLL) 남쪽 약 약 11.27km 지점 침범, 남한 전투기 6대 요격. |

| 2003년 3월 2일 | 북한 전투기 4대, 한국 동해상(일본해)에서 미군 정찰기 요격. |

| 2003년 7월 17일 | 남북한 군, 오전 6시경 비무장지대(DMZ) 총격전. 남한군, 북한 4발, 남한 17발 발사 보고. 인명 피해 없음.[21] |

| 2004년 11월 1일 | 불법 조업 선박 추격 주장 북한 선박, 북방한계선(NLL) 침범, 남한군 사격 후 3시간 뒤 복귀. |

| 2006년 7월 30일 | 강원도 양구군 남한 초소 부근 양측 사격. |

| 2009년 11월 10일 | 남북한 해군 함정, NLL 인근 해상 총격전, 북한 순시선 심각한 피해.[22] 자세한 내용은 대청해전 참조. |

| 2010년 3월 26일 | 천안함(ROKS Cheonan), 북한 어뢰 공격으로 백령도 인근 황해 서해상 침몰. 58명 생존, 46명 사망. 2010년 5월 20일, 한국 주도 국제 조사단, 북한 어뢰 공격 결론.[23][24] 북한 연루 부인.[25] 유엔 안전보장이사회, 공격 규탄 의장 성명 발표, 공격자 특정 안 함.[26] |

| 2010년 11월 23일 | 북한, 서해상 대한민국 연평도 포격, 대한민국 반격. 대한민국 해병대 2명, 민간인 2명 사망, 6명 중상, 10명 경상. 주택 약 70채 파괴.[27][28][29] 북한 피해 불명, 대한민국 합동참모본부 작전부장 이홍기, "상당수 북한군 사상자 발생" 주장.[30] |

| 2014년 | 이라크 전쟁 참전 위해 한국 철수했던 일부 미군, 제1기병사단 9개월 파병으로 대체.[31] |

| 2019년 | 트럼프 대통령(President Trump), 주한미군(USFK) 유지비용 대한민국 분담금 연간 8.3억달러에서 약 50억달러로 증액 시도.[32] 합의 불발, 2020년 4월 한국인 민간 직원 약 4,500명 무급 휴가.[33] |

주한미군은 육군, 해군, 공군, 해병대, 우주군으로 구성되어 있다. 주한 미군은 미국 육군의 비중이 상대적으로 크며, 유사시 대한민국 방위를 위해 약 69만 명의 병력, 160여 척의 함정, 2,000여 대의 항공기 규모로 증원될 수 있다.[81]

3. 구성

주한미군 사령부는 대한민국에 있는 미국 8군 예하 육군, 해군, 제51전투비행단을 포함한 공군 및 해병대를 지휘하는 합동 군사 본부이다. 1978년 이전에는 한미연합사 대신 UN군 사령부가 주한미군을 지휘했다.[82]

3. 1. 지휘부

| 직책 | 계급 및 소속 | 이름 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 주한 미군 사령관 겸 유엔사령부/한미연합군사령부 사령관 | 대장 | 폴 러캐머라 | 2021년 7월 ~ 현재 |

| 주한 미군 부사령관 겸 제7공군 사령관 | 공군 중장 | 스콧 L. 플레우스 | |

| 주한 미군 제8군 사령관 겸 참모장 | 육군 중장 | 크리스토퍼 라네브 | |

| 주임원사 | 잭 H. 러브 |

3. 2. 예하 통합사령부

[2][3][6][5][4][7]3. 3. 병력

주한미군의 병력은 약 28,500명이며, 미국 육군의 비중이 가장 크다.[81] 주한미군에는 대한민국 육군 소속 카투사[85]가 배속되어 근무하고 있다.2011년 1월 기준으로 주한미군의 병력은 28,500명이었으나,[84] 같은 해 10월에는 26,000명으로 감소하였다.[70] 2017년에는 23,000명으로 더 감소하였다.[71]

유사시 대한민국 방위를 지원하기 위해 투입되는 미군 증원 전력은 육군, 해군, 공군, 해병대를 포함하여 병력 약 69만 명, 함정 약 160척, 항공기 약 2,000대 규모이다.

주한미군 부대 구성은 다음과 같다.

- 주한 미8군(Eighth United States Army): 험프리스 기지에 사령부를 두고 있으며, 약 20,000명의 군인으로 구성되어 있다.[2]

- 주한 미해군사령부(Commander Naval Forces Korea, CNFK): 부산작전기지에 사령부를 두고 있으며, 약 300명의 해군으로 구성되어 있다.[3]

- 주한 미해병대사령부(Marine Forces Korea, MARFORK): 험프리스 기지에 사령부를 두고 있으며, 약 100명의 해병대원으로 구성되어 있다.[4]

- 주한미군 특수작전사령부(Special Operations Command Korea, SOCKOR): 험프리스 기지에 사령부를 두고 있으며, 약 100명의 특수부대원으로 구성되어 있다.[5]

- 미국 제7공군(Seventh Air Force, 7 AF): 오산 공군기지에 사령부를 두고 있으며, 약 8,000명의 공군으로 구성되어 있다.[6]

- 주한 미우주군(United States Space Forces Korea): 오산 공군기지에 사령부를 두고 있으며, 약 20명의 우주군으로 구성되어 있다.[7]

다음은 연도별 주한미군 주둔 병력 수를 나타낸 표이다.

3. 4. 주요 무기

주한미군은 항공기 90대, 헬기 104대, 전차 180대, 장갑차 100여 대, 화포 60대, 지대지 미사일 40발, 지대공 미사일 60대를 보유하고 있다.[86]4. 주둔지

주한미군은 대한민국 전역의 여러 기지에 분산 배치되어 있다. 주한미군 사령부는 미국 육군(미국 8군 미국 2 보병사단), 미국 해군(미국 제7함대), 미국 7 공군 제51전투비행단, 미국 해병대를 지휘하는 합동 군사 본부이다. 1978년 이전에는 한미연합사 대신 UN군 사령부가 주한미군을 지휘했는데, 한국휴전협정에는 외국군이 한반도에 주둔하지 못하도록 되어 있기 때문이다.[82]

주요 주둔지는 다음과 같다. (하위 섹션 '주요 기지'에서 상세 설명)

4. 1. 주요 기지

2018년 6월 29일, 주한미군 사령부, 유엔군이 험프리스 기지로의 이전을 완료했다.[55] 2022년 10월, 미군과 한국군의 연합사령부가 이전을 완료했다.

- 대구기지(Daegu Garrison, 대구광역시 남구)

육군 기지. 제19전역지원집단 등이 주둔하고 있다. 캠프 캐롤(경상북도 칠곡군), 캠프 조지, 캠프 헨리, 캠프 워커를 포함한다.

주한미군 공군 사령부와 제51전투항공단이 위치해 있다. 험프리스 기지와 인접해 있다.

제8전투항공단이 주둔하고 있다.

플릿 액티비티스 진해(Fleet Activities Chinhae)가 주둔하고 있다.

주한미 해군사령부(US Navy in Korea Command)가 주둔하고 있다.

- 포항공항

미 해병대의 헬기 분견대가 주둔하고 있다.

미 육군의 방공부대가 주둔하고 있다.

4. 2. 과거 주요 기지 (반환 또는 폐쇄)

- 용산기지(서울특별시용산구): 과거 주한미군 사령부가 위치했던 기지로, 2022년 10월까지 대부분의 시설이 험프리스 기지로 이전되었다. 이 재편은 결정된 이후에도 한반도 긴장이 고조될 때마다 여러 차례 연기되었다.[55] Camp Coiner, Camp Kim을 포함한다.

- Camp Red Cloud(경기도의정부시): 과거 미 제2보병사단 사령부가 있었으며, 군사분계선과 서울특별시 중간에 위치하여 수도 방위를 담당했다. 2016년 7월에는 동두천에 주둔했던 제2보병사단 부대가 평택 험프리스 기지로 이전을 시작했고,[56] 2018년 6월에는 폐쇄식을 거행했다.[57]

- 경기도 의정부시: Camp Essayons, Camp Falling Water, Camp Sears, Camp LaGuardia, Camp Stanley, Camp Jackson.

- 경기도 동두천시: Camp Nimble(2007년 4월 반환), Camp Castle(2015년 3월 반환)[58]

- 경기도 양주시: Camp Mobile(2008년 폐쇄)

- 경기도 파주시: Camp Bonifas, Camp Giant, Camp Greaves, Camp Howze, Camp Stanton(이상 2007년 4월 반환), Camp Edwards, Camp Garry Owen(이상 2007년 5월 반환)

- 경기도 용인시: Camp Yongin(2004년 반환)[59]

- 부산광역시 부산진구: Camp Hialeah(2010년 1월 반환, 현재 부산시민공원)

- 강원도 춘천시: Camp Page(2005년 11월 반환)

- 강원도 원주시: Camp Eagle, Camp Long(2010년 6월 폐쇄)

- 제주특별자치도 서귀포시: Camp McNab

- 인천광역시 계양구: Camp Market

4. 3. 한미 연합 훈련장

경기도 파주시 문산, 연천 등에 한·미 합동 훈련장(Joint Training Area)이 운영되고 있다.[91]5. 한미 연합 군사 훈련

주한미군은 대한민국 국군과 함께 매년 다양한 연합 군사 훈련을 실시하고 있다.[21] 훈련 목적은 한반도의 안정을 유지 및 증진하고, 지역을 보호하며, 대한민국을 방위하는 것이다.[22] 주요 훈련으로는 을지 프리덤 가디언(UFG), 키 리졸브(KR), 폴 이글(FE)이 있으며, 이 세 가지는 전구급 훈련이다. 이 외에도 여러 개념 연습(ROC) 훈련이 진행된다.

2018년 6월, 대한민국과 미국은 북한과의 협상을 위한 중요한 기회를 만들기 위해 군사 훈련 중단을 준비하고 있다고 밝혔다.[36]

5. 1. 주요 연합 군사 훈련

주한미군은 매년 한국군과 합동 군사 연습을 실시한다.

- 봄: 지휘소연습 「키 리졸브(KR)」

- 봄: 야외 기동 훈련 「폴 이글(FE)」

- 여름: 지휘소 훈련 「을지 프리덤 가디언(UFG)」

키 리졸브는 2주간 한미 연합군과 대한민국이 위기 관리 및 전투 훈련을 하는것이다. 대한민국 방어와 미군이 작전 지역으로 병력을 투입하여 방어에 참여하는 능력을 연습하는 시뮬레이션 기반의 지휘소 훈련이다.

폴 이글은 선정된 한반도 이외 부대의 참여를 통해 작전계획 관련 임무 훈련을 지원하는 구성 요소 지원 연합 및 합동 야외 훈련(FTX) 시리즈이다. 미국의 전력 투사 및 신속 배치 능력을 보여주며 KR CPX와 동시에 실시되지만 연결되지는 않는다. 전술 부대는 후방 지역 방호, 지원 작전, RSOI, 특수 작전, 지상 기동, 원정 작전, 공중 전투 작전 및 해상 작전 등 한미 연합군 사령부 임무의 모든 측면을 연습하는 주요 FE FTX 훈련 대상이다.

을지 프리덤 가디언은 연례 시뮬레이션 기반의 사령부 변환 중심의 지휘소 훈련(CPX)이다. 대한민국과 미국의 정부 요소뿐만 아니라 한반도 내외의 대한민국 및 미군이 참여한다. UFG는 전시 전환 절차, 정부 지원에 중점을 둔 연례 대한민국 정부 훈련인 "을지"를 통합한다. 을지 훈련은 또한 국가 차원에서 지역 차원까지 정부 및 군 조직 간의 대한민국 협력 절차를 강조한다.

6. 작전 계획

주한미군은 한반도에서 발생할 수 있는 다양한 상황에 대비하여 여러 작전 계획을 수립해 왔다. 이 작전들은 한미상호방위조약을 지원하며, 유엔군사령부(UNC)와 한미연합군사령부(CFC)를 지원하는 역할을 한다. 주한미군은 미군 구성 부대 간의 조정 및 계획을 수립하고, CFC에 미군 지원 병력을 제공한다.

1950년 북한의 남침에 대응하여 유엔 안전보장이사회 결의 제84호에 따라 유엔군사령부(UNC)가 창설되었다. UNC는 6.25 전쟁 동안 남한을 지원했으며, 1953년 정전 협정 체결 이후에도 한반도의 평화와 안보 유지를 위해 노력하고 있다.

1978년에는 한미연합군사령부(CFC)가 창설되어 대한민국에 대한 외부 침략을 억제하고 방어하는 역할을 맡고 있다.

6. 1. 주요 작전 계획

주한미군은 당시 상황에 따라 발생할 수 있는 유사시를 상정한 작전 계획을 가지고 있었다.[http://www.sukuukai.jp/shiryo/paper14/pdf/2-4.pdf] 이러한 작전들은 계획 수립 후 체결되는 조약이나 공동선언 등 사회적 상황 변화에 따라 현재는 효력이 상실된 것으로 여겨지는 것들도 있다. 간략하게 정리하면 다음과 같다.| 작전 계획명 | 내용 |

|---|---|

| 작전 계획 5026 | 1990년대 북한의 핵 개발이 문제가 되었을 때 수립된 작전으로, 핵 시설 등을 정밀 타격한다. |

| 작전 계획 5027 | 조선인민군이 남하하여 전면전이 발발할 경우, 한·미 연합군이 적극적으로 공세를 취해 한반도 통일을 달성하는 작전이다. (그 이전까지는 후퇴하면서 반격의 기회를 노리는 작전이 채택되었다.) |

| 작전 계획 5028 | 결번으로 되어 있다. |

| 작전 계획 5029 | 1999년에 수립된 작전으로, 북한이 내부 혼란에 빠질 경우 군사 개입을 하는 작전이다. |

| 작전 계획 5030 | 2003년에 수립된 작전으로, 군사 개입보다는 쿠데타 등을 유발하는 정보·공작 작전이다. |

7. 한미 방위비 분담금

2011년 기준 주한미군 방위비 분담금은 8,125억 원이었다.[92] 2004년 6,601억 원, 2005년과 2006년 6,804억 원, 2007년 7,255억 원, 2008년 7,415억 원, 2009년 7,600억 원, 2010년 7,904억 원 등 매년 증가 추세를 보였다.[95]

2005년부터 국방부 참여하에 외교통상부가 주관하고 있으며, 2004년까지 달러와 원화를 함께 지불하다가 2005년 이후 전액 원화로 지불하여 환율 변동의 영향 없이 안정적인 예산 운용이 가능하게 되었다.

2008년 12월, 한미 양국은 2009년 이후 방위비 분담금 결정에 적용할 새로운 협정에 합의하였고, 이 협정은 2009년 3월 국회 비준 동의를 받아 발효되었다. 이 협정은 연도별 방위비 분담금을 전전년도 소비자 물가지수를 반영하여 인상하되 최대 4%를 넘지 않기로 하였다.

2019년, 도널드 트럼프 대통령은 주한미군 유지비용에 대한 대한민국의 분담금을 연간 8.3억달러에서 약 50억달러로 증액하려고 했다.[32] 2019년 대한민국이 부담해야 할 주한미군 주둔비는 1조 389억 원대로 결정되었으나,[100] 미국의 증액 요구로 인해 협상은 난항을 겪었다. 2019년 11월 19일, 미·한 담당자 간 협상이 진행되었으나, 대한민국 측이 50억달러로 추정되는 부담액에 난색을 표하자 미국 측이 자리를 떠나는 형태로 협상이 종료되었다.[64]

2021년 조 바이든 대통령 취임 후, 제11차 한미 방위비 분담 특별협정(SMA)에 합의하여 1년 이상 지속된 특별협정 공백 상태가 해소되었다.[68]

2010년 기준 방위비 분담금 지원 항목은 다음과 같다.

| 항목 | 비율 | 설명 |

|---|---|---|

| 인건비 | 46% | 주한미군이 고용한 한국인 고용원에 대한 인건비 |

| 군사건설 | 28% | 주한미군용 시설 건설 |

| 군수지원 | 15% | 주한미군 탄약저장, 항공기 정비 등 용역 및 물자지원 |

| 연합방위력 증강사업(CDIP) | 11% |

8. 한미 주둔군 지위협정(SOFA)

1968년 체결되어 1991년과 2001년 두 차례 개정된 한미 주둔군 지위협정(SOFA 협정)은 주한미군의 법적 지위를 규정한다.[70] 협정 22조 5항에는 주한미군이 국내에서 살인, 강간 등 12대 중대 범죄를 저질러도 현장 체포가 아니면 구속수사를 못하도록 규정되어 있다.[70] 동두천시에서 여학생을 성폭행한 미군도 범행 후 소속 부대로 돌아갔기 때문에 기소 시점까지 불구속 상태로 놔둘 수밖에 없었다.[70]

한홍구는 한국에서 주한미군의 법적 지위 역사를 다음 4단계로 나누었다.

- 1945년 9월~1948년 8월: 미군정 하에서는 한국 정부가 존재하지 않았으므로 주한미군의 법적 지위가 문제될 일이 없었다. 미군인이 한국 법정에서 재판을 받는 것이 아니라, 한국인이 미군 법정에서 영어로 재판을 받아야 했다.

- 1948년 8월~1949년 6월: 대한민국 정부 수립부터 미군 철수까지의 시기는 매우 간단한 「과도기에 시행된 잠정적 군사 안전에 관한 행정 협정」에 규정되어 있었다. 미군정을 받아 미군 및 군속과 그 가족의 지위는 강력하고 불평등했다.

- 1950년 7월~1967년 2월: 한국 전쟁 초기 체결된 대전협정에서 한국 정부는 미군에 대한 형사 재판권을 포기하고 미국 당국에 부여했다. 1953년 7월 대한민국과 미국의 상호방위조약이 가조인되었지만, 미국은 주한미군의 법적 지위에 관한 협상에는 응하지 않았고, 대전협정은 그대로 유지되었다.

- 1967년 2월~현재: 한미 SOFA가 발효되어 대전협정보다 크게 개선되었지만, 지위협정 부속 문서에서 본 협정의 내용을 뒤집는 자동 포기 조항이 있어 한국 측의 미군에 대한 재판 관할권은 형식적인 것에 그쳤다.

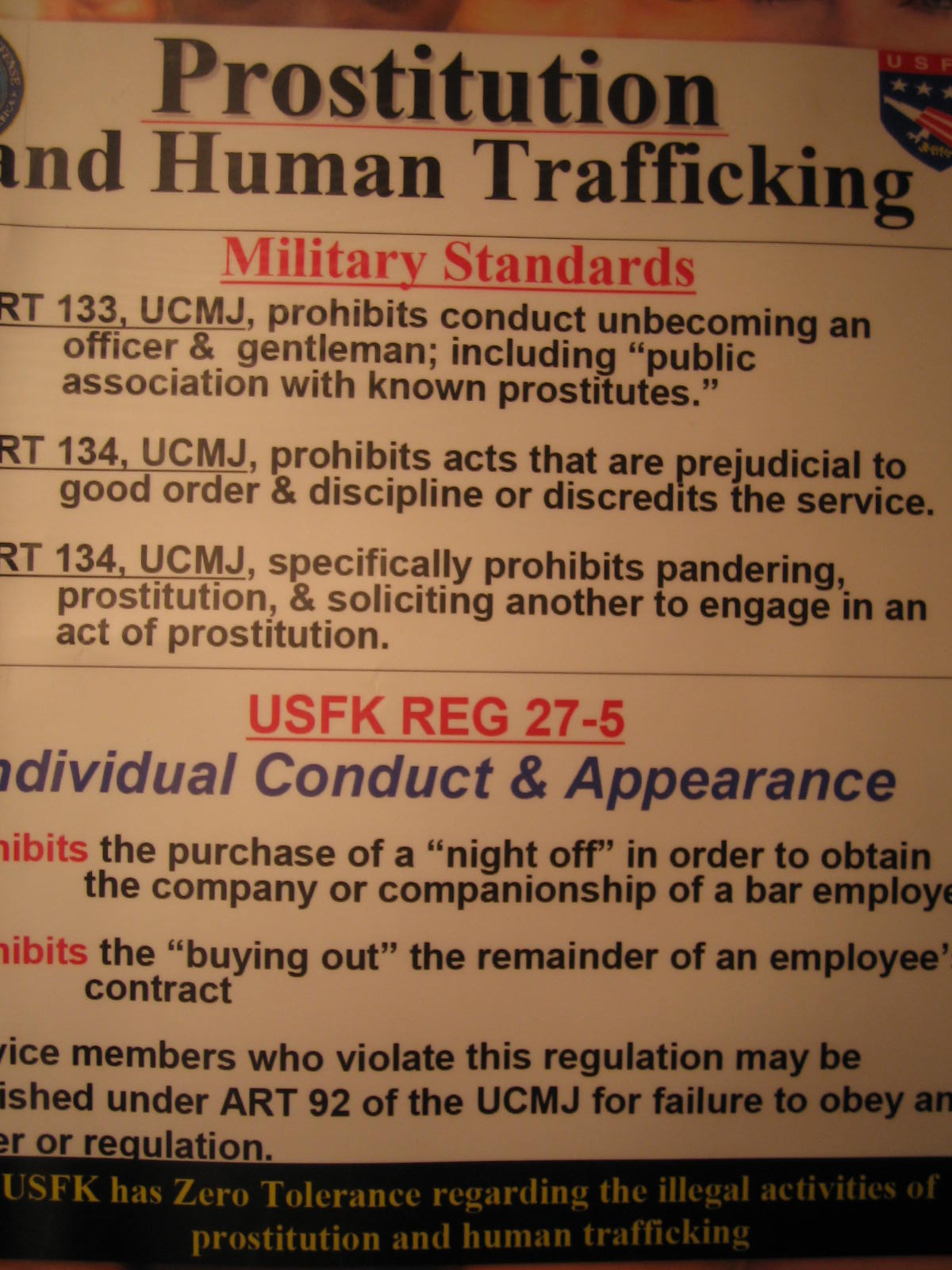

9. 미군 범죄

주한미군에 의한 범죄는 대한민국 사회에 큰 영향을 미치고 있으며, 한미 관계의 주요 쟁점 중 하나이다. 1992년 윤금이 피살 사건과 2002년 양주 고속도로 사건(의정부 미군 장갑차 여중생 사망 사건) 등은 대한민국 국민들에게 큰 충격을 주었다.[41] 특히 양주 고속도로 사건은 대한민국 내 반미 감정이 급증하는 계기가 되었다.

1971년 7월 9일에는 흑인 병사들이 폭동을 일으켜 안정리 사건을 일으키기도 했다.[101][102]

미군 범죄는 2008년 234건(283명)에서 2010년 316건(380명)으로 크게 늘어났다.[70] 이는 2001년 9·11 테러 이후 유지해온 미군의 통행금지를 2008년부터 완화하고 2010년 7월부터 전면 해제한 것이 큰 원인으로 꼽힌다. 또한, 한미 주둔군 지위협정(SOFA)의 불평등 조항도 미군 범죄 증가의 원인으로 지적되고 있다.

COVID-19 팬데믹 기간 동안 주한미군 및 기타 외국인들은 2020년 독립기념일[48]과 2021년 현충일에 부산 해운대 해수욕장에서 마스크를 쓰지 않고 파티를 여는 등 현지 사회적 거리두기 제한을 무시하여 논란이 되기도 했다.[49]

2006년에는 캠프 험프리스 확장에 반대하는 대추리 주민 반대 운동이 일어나기도 했다.[42][43]

9. 1. 미군범죄 형사재판권

한미 주둔군 지위협정(SOFA 협정)은 1968년 체결되어 1991년과 2001년 두 차례 개정되었다. 협정 22조 5항에는 주한미군이 살인, 강간 등 12대 중대 범죄를 저질러도 현장 체포가 아니면 구속 수사를 할 수 없도록 규정되어 있다.[70] 동두천시에서 여학생을 성폭행한 미군도 범행 후 소속 부대로 돌아갔기 때문에 기소 시점까지 불구속 상태로 놔둘 수밖에 없었다.[70]한반도의 평시 상태에서 미합중국 군 당국은 미합중국 군대의 군속에 대하여 형사재판권을 가지지 않는다. 따라서 미합중국 군대의 군속이 범한 범죄에 대하여 대한민국의 형사재판권과 미합중국 군 당국의 형사재판권이 경합하는 문제는 발생할 여지가 없다. 대한민국은 SOFA 협정 제22조 1항 (나)에 따라 미합중국 군대의 군속이 대한민국 영역 안에서 저지른 범죄로서 대한민국 법령에 의하여 처벌할 수 있는 범죄에 대한 형사재판권을 바로 행사할 수 있다.[109]

한홍구는 한국에서 주한미군의 법적 지위 역사를 다음 4단계로 나눈다.

| 단계 | 내용 |

|---|---|

| 1945년 9월~1948년 8월 | 미군정 하에서는 한국 정부가 존재하지 않았으므로 주한미군의 법적 지위가 문제 될 일이 없었다. 미군인이 한국 법정에서 재판을 받는 것이 아니라, 한국인이 미군 법정에서 영어로 재판을 받아야 했다. |

| 1948년 8월~1949년 6월 | 대한민국 정부 수립부터 미군 철수까지의 시기는 매우 간단한 「과도기에 시행된 잠정적 군사 안전에 관한 행정 협정」에 규정되어 있었다. 미군정을 받아 미군 및 군속과 그 가족의 지위는 강력하고 불평등했다. |

| 1950년 7월~1967년 2월 | 한국 전쟁 초기 체결된 대전협정에서 한국 정부는 미군에 대한 형사 재판권을 포기하고 미국 당국에 부여했다. 1953년 7월 대한민국과 미국의 상호방위조약이 가조인되었지만, 미국은 주한미군의 법적 지위에 관한 협상에는 응하지 않았고, 대전협정은 그대로 유지되었다. |

| 1967년 2월~현재 | 한미 SOFA가 발효되어 대전협정보다 크게 개선되었지만, 지위협정 부속 문서에서 본 협정의 내용을 뒤집는 자동 포기 조항이 있어 한국 측의 미군에 대한 재판 관할권은 형식적인 것에 그쳤다. |

10. 한국 국적자 병역 문제

2006년 대한민국 국적을 가진 미국 시민권자(이중국적자)와 영주권자가 병역 기피를 목적으로 미군에 입대하여 논란이 되었다. 당시 주독일 미군으로 배치된 이중국적자는 휴가 차 한국을 방문하다 병역법 위반으로 출국금지 조치되었고, 미국 영주권자인 다른 한 명은 병무청 '블랙리스트'에 올랐으나 미군 입대 후 주한 미군으로 배치되었다.[110]

국방부와 병무청은 '미군 복무는 개인적 취업 활동으로 의무 병역과 다르다'며 '법과 원칙대로 반드시 병역 의무를 이행토록 하겠다'는 입장을 밝혔다.[111] 그러나 실제로는 주한 미군 지위 협정(SOFA) 등을 이유로 수 개월 만에 이들의 한국 국적 포기 신청을 법무부가 받아들여 병역 이행 없이 마무리되었다.[112]

이와 관련해 주한미군 지휘부는 자국 당국에 대한민국 국적을 가지고 입대한 미군을 주한미군으로 배치하지 말 것을 요청하였다.[113]

11. 논란

1980년대 광주 민주화 운동 당시 미국의 역할에 대한 논란은 한국 내 반미 감정을 증폭시키는 계기가 되었다.[38] 존 위컴 장군은 전두환 신군부의 대한민국 육군 제20사단 광주 투입을 승인했는데,[40] 이는 질서 회복을 위한 조치였다고 설명했다.[40] 그러나 이러한 미국의 역할은 민주화 운동이 미국의 지지가 아닌 독재자를 지원하는 정책 속에서 전개되었다는 인식을 심어주었고,[39] 1980년대 반미 운동이 확산되는 결과를 초래했다.[39]

2002년에는 양주 고속도로 사건으로 미군 장갑차에 한국 여중생 두 명이 사망하는 사건이 발생하면서 반미 감정이 다시 고조되었다.[41] 2000년대 후반 캠프 험프리스 확장은 대추리 주민 반대 운동을 촉발시켰고,[42] 수천 명의 한국 시민들이 참여한 대규모 시위가 이어졌다.[43]

COVID-19 팬데믹 기간 동안 주한미군 및 기타 외국인들은 부산 해운대 해수욕장에서 사회적 거리두기 제한을 무시하고 파티를 여는 등의 행동으로 논란이 되기도 했다.[49]

이 외에도 주한미군 범죄,[70] 불평등한 주한미군지위협정(SOFA) 조항, 미군 기지 주변 환경 문제, 노근리 사건과 같은 역사적 사건들이 한국 내 반미 감정의 원인으로 작용해 왔다.

1970년대 이후 미국은 대한민국에게 주한미군 철수를 거론하였으며, 1978년 이후 부마 사태 등으로 대한민국의 민주화를 둘러싼 대한민국과 미국의 갈등은 심해졌고, 그 때마다 미국은 대한민국 정부에게 주한미군 철수를 내세웠다.[80] 지미 카터는 주한미군 철수를 대선공약으로 내걸고 대통령이 되었다. 1979년 지미 카터가 서울을 방문했을 때 주한미군의 철군 계획이 완전히 백지화되었다.

1989년, 소련과 동구권 붕괴가 현실로 다가올 때, 미국은 대한민국이 주한미군 방위비를 부담하지 않으면, 미군을 7,000명가량 감축할 것이라고 하였다. 이때부터 대한민국은 방위비를 50%가량 부담하기 시작했다. 1990년대에 들어 소련의 해체, 독일의 재통일, 동유럽의 민주화 등으로 냉전 시대의 논리는 더 이상 유효하지 않게 되었다. 또한 1970년대 이래 중미 관계의 꾸준한 개선과 한소 수교, 한중 수교로 한반도 주변 강대국 간의 군사적 적대관계도 완화되었다. 이런 상황에서 한반도의 군사적 충돌은 남북한 간의 지역분쟁일 뿐, 세계적인 전략에 영향을 주는 분쟁이 아니기 때문에 주한미군이 대한민국에 주둔할 필요가 없으므로 철수가 바람직하다는 철수론이 제기되었다.

2004년 당시, 미 의회 예산국(CBO)은 주한미군 감축의 3가지 방안을 구체적으로 검토해 상원에 보고하였다.[128][129] 재정적자 감축을 주장해 온 미국 공화당의 중간선거 압승이 주한미군 예산 삭감으로 이어질 조짐을 보이고 있다. 특히 이번 중간선거에서 공화당 승리의 1등 공신인 보수주의 유권자 운동단체 '티 파티'에서 주한미군 예산 삭감 주장이 벌써부터 제기되고 있다.

제임스 매티스 미국 국방장관은 2018년 4월 27일(현지시간) 남북 평화협정 체결 시 주한미군 문제도 향후 협상 의제로 포함될 가능성이 있다고 밝혔다.[131] 2019년 트럼프 대통령(President Trump)은 주한미군(USFK) 유지비용에 대한 대한민국의 분담금을 연간 8.3억달러에서 약 50억달러로 증액하려고 했다.[32]

1989년 독일 통일 관련 4자회담(미국, 영국, 프랑스, 소련)에서 소련은 나토군이 구 동독 지역에 주둔하지 않는 것을 조건으로 통일에 찬성했다.[126] 현재까지 구 동독 지역은 독일 연방군만이 주둔하고 있으며, 미국은 서독 지방에 계속 미군을 주둔시키고 있다.[126]

이러한 사례를 볼 때, 한국의 통일 시 중국과 러시아는 주한미군을 휴전선 이북에 주둔하지 않거나, 더 나아가 주한미군 완전 철수를 요구할 가능성이 높다.[126]

주한미군의 대규모 감축 대신 한반도의 비핵화와 미사일 개발 제한 등 비대칭 전력 억제, 그리고 MD(미사일 방어)로 동북아의 평화 유지와 미국의 이익을 도모할 가능성이 크다.[126]

제임스 매티스 미국 국방장관은 2018년 4월 27일(현지시간) 남북 평화협정 체결 시 주한미군 문제도 향후 협상 의제로 포함될 가능성이 있다고 밝혔다.[131]

11. 1. 반미 감정

1980년대는 한국 내 반미 감정이 급증한 시기로, 이는 1980년 5월의 광주 민주화 운동과 깊은 관련이 있다.[38] 당시 미국의 역할에 대한 논란은 반미 감정을 증폭시키는 계기가 되었다.광주 민주화 운동 당시, 위컴 장군은 전두환의 신군부에 의해 훈련된 대한민국 육군 제20사단의 광주 투입을 승인했다.[40] 이는 한국 특수부대의 만행 이후 악화된 상황에서 질서를 회복하기 위한 조치였다고 설명했다.[40] 그러나 정부군의 철수로 인해 상황이 통제 불능 상태가 되었는지에 대해서는 논란의 여지가 있다.

이러한 미국의 역할에 대한 인식은 젊은 한국인 세대에게 민주화 운동이 미국의 지지 속에서 전개된 것이 아니라, 오히려 독재자를 지원하는 미국의 정책 속에서 전개되었다는 인식을 심어주었다.[39] 그 결과, 1980년대 반미 운동은 미국의 한국 지원 체계 전체를 위협할 정도로 확산되었다.[39]

2002년에는 양주 고속도로 사건으로 인해 미군 장갑차에 한국 여중생 두 명이 사망하는 사건이 발생하면서 반미 감정이 다시 한번 고조되었다.[41]

2000년대 후반 캠프 험프리스의 확장은 대추리 주민 반대 운동을 촉발시켰다.[42] 수천 명의 한국 시민들이 참여한 대규모 시위가 이어졌고,[43] 2006년 정부 합의에 따라 주민들은 이주하고 기지 확장을 허용하기로 합의했다.[44][45]

COVID-19 팬데믹 기간 동안 주한미군 및 기타 외국인들은 부산 해운대 해수욕장에서 현지 사회적 거리두기 제한을 무시하고 파티를 여는 등의 행동으로 논란이 되었다.[49] 이들은 현지인들에게 폭죽을 쏘는 등 무질서한 행동을 하여 비판을 받았다.[50]

이 외에도 주한미군 범죄,[70] 불평등한 주한미군지위협정(SOFA) 조항, 미군 기지 주변 환경 문제, 노근리 사건과 같은 역사적 사건들이 한국 내 반미 감정의 원인으로 작용해 왔다.

11. 2. 주한미군 감축 및 철수론

1970년대 이후 미국은 대한민국에게 주한미군 철수를 거론하였으며, 1978년 이후 부마 사태 등으로 대한민국의 민주화를 둘러싼 대한민국과 미국의 갈등은 심해졌고, 그 때마다 미국은 대한민국 정부에게 주한미군 철수를 내세웠다.[80] 지미 카터 대통령은 주한미군 철수를 대선공약으로 내걸고 대통령이 되었다. 그는 1977년 1월 20일부터 1981년 1월 20일까지 재임했다.- 이에 따라 1977년 9월 1,000명, 1978년 11월에는 500명을 철수시켰다.

- 그러나 제3땅굴 발견으로 미국 국방부는 한반도 내의 군사적 긴장감을 고려하여 주한미군 철수를 무기한 연기하는 문제를 검토중이라고 발표했다.

- 1979년 6월 카터 대통령이 서울을 방문할 때 주한미군의 철군 계획이 완전히 백지화되었다.

- 1989년, 소련과 동구권 붕괴가 현실로 다가올 때, 미국은 대한민국이 주한미군 방위비를 부담하지 않으면, 미군을 7,000명가량 감축할 것이라고 하였다. 이때부터 대한민국은 방위비를 50%가량 부담하기 시작했다.

- 1990년대에 들어 소련의 해체, 독일의 재통일, 동유럽의 민주화 등으로 냉전 시대의 논리는 더 이상 유효하지 않게 되었다. 또한 1970년대 이래 중미 관계의 꾸준한 개선과 한소 수교, 한중 수교로 한반도 주변 강대국 간의 군사적 적대관계도 완화되었다.

- * 이런 상황에서 한반도의 군사적 충돌은 남북한 간의 지역분쟁일 뿐, 세계적인 전략에 영향을 주는 분쟁이 아니기 때문에 주한미군이 대한민국에 주둔할 필요가 없으므로 철수가 바람직하다는 철수론이 제기되었다.

- 이런 논란 속에 미국은 1990년 당시 43,000명의 주한미군을 3단계에 걸쳐 20,000명 수준까지 줄이기로 하고, 1단계 철수를 실행해 37,000명으로 병력을 감축했다. 그러나 1994년 북한 핵 문제의 대두로 한반도에 전쟁위기가 고조되자 이 계획은 중단되었다.

- 2004년 당시, 미 의회 예산국(CBO)은 주한미군 감축의 3가지 방안을 구체적으로 검토해 상원에 보고하였다.[128][129] 이 보고서는 주독미군과 주한미군에 초점이 맞춰져 있었다. 당시 도널드 럼즈펠드 미국 국방부 장관은 같은 해 2004년 2월 "해외주둔 미군 재배치에 따른 가장 큰 변화는 독일과 대한민국 등에서 일어날 것"이라고 밝혔다.

- 재정적자 감축을 주장해 온 미국 공화당의 중간선거 압승이 주한미군 예산 삭감으로 이어질 조짐을 보이고 있다. 특히 이번 중간선거에서 공화당 승리의 1등 공신인 보수주의 유권자 운동단체 '티 파티'에서 주한미군 예산 삭감 주장이 벌써부터 제기되고 있다.

- * '티 파티'의 대표주자격으로 이번 상원의원 선거에서 당선된 랜드 폴(켄터키주) 당선자는 7일(현지시간) 미국 ABC방송에 출연, 한국.일본.유럽에 더 많은 방위비를 분담시키든지 아니면 미군을 철수해야 한다는 주장을 펼쳤다.

- * 미국 공화당은 그동안 선거 과정에서 버락 오바마 행정부의 재정적자 증가를 강하게 비난하며 불필요한 예산 삭감 등을 통한 재정 건전화를 주장해 왔다.

- 제임스 매티스 미국 국방장관은 2018년 4월 27일(현지시간) 남북 평화협정 체결 시 주한미군 문제도 향후 협상 의제로 포함될 가능성이 있다고 밝혔다.[131]

- 2019년 트럼프 대통령(President Trump)은 주한미군(USFK) 유지비용에 대한 대한민국의 분담금을 연간 8.3억달러에서 약 50억달러로 증액하려고 했습니다.[32] 이는 합의되지 않았고, 2020년 4월 약 4,500명의 한국인 민간 직원들이 무급 휴가를 받게 되었습니다.[33]

11. 3. 통일 이후 주한미군 주둔 문제

1989년 독일 통일 관련 4자회담(미국, 영국, 프랑스, 소련)에서 소련은 나토군이 구 동독 지역에 주둔하지 않는 것을 조건으로 통일에 찬성했다.[126] 현재까지 구 동독 지역은 독일 연방군만이 주둔하고 있으며, 미국은 서독 지방에 계속 미군을 주둔시키고 있다.[126]이러한 사례를 볼 때, 한국의 통일 시 중국과 러시아는 주한미군을 휴전선 이북에 주둔하지 않거나, 더 나아가 주한미군 완전 철수를 요구할 가능성이 높다.[126] 해외 미군이 가장 많이 주둔하는 독일(63,000여 명), 일본(33,400여 명), 이탈리아(12,000여 명)가 제2차 세계 대전을 일으킨 전범 국가(추축국)라는 점도 통일 후 미군이 1개 여단전투단 이상 주둔하기 어려운 이유로 작용할 수 있다.[126]

주한미군의 대규모 감축 대신 한반도의 비핵화와 미사일 개발 제한 등 비대칭 전력 억제, 그리고 MD(미사일 방어)로 동북아의 평화 유지와 미국의 이익을 도모할 가능성이 크다.[126] 감축 방안으로는 2020년 이전까지 15,000명으로 감축하고 2개 여단전투단을 상시 순환 배치하거나, 1,000여 명만 주둔시키고 1개 여단전투단을 상시 순환 배치하는 방안이 거론된다.[127] 더 나아가 '소수 장비 관리 요원만 남기고 병력 전부를 본토로 철수시키고 여단전투단 순환 배치도 아예 하지 않는 방안'까지도 나올 수 있다.[127]

제임스 매티스 미국 국방장관은 2018년 4월 27일(현지시간) 남북 평화협정 체결 시 주한미군 문제도 향후 협상 의제로 포함될 가능성이 있다고 밝혔다.[131] 매티스 장관은 '평화협정이 체결되면 미군이 한반도에 계속 주둔할 필요가 있는가'라는 질문에 "아마도 그것은 먼저 동맹과의 협상에서, 물론 북한과의 협상에서도 우리가 논의할 이슈의 일부"라고 답했다.[131]

12. 2020년 주한미군 방위비 분담금 논란

도널드 트럼프 대통령은 2017년 취임 이후 주한미군 주둔 비용에 대한 대한민국의 분담금 증액을 지속적으로 요구했다.[60] 2019년에는 트럼프 대통령이 대한민국의 분담금을 연간 8억 3천만 달러에서 약 50억 달러로 증액하려고 시도했다.[32]

2019년 7월 23일, 존 볼턴 미국 국가안보보좌관이 방한하여 한국 측에 주한미군 경비 부담 증액을 촉구했고,[61] 같은 해 8월 7일에는 트럼프 대통령이 직접 한국의 부담 증액 협상 개시를 밝혔다.[62][63] 그러나 2019년 11월 19일, 한미 양국 담당자 간 협상은 한국 측이 50억 달러로 추정되는 부담액에 난색을 표하면서 결렬되었다.[64]

2020년에는 협상 결렬 시 주한미군 한국인 노동자들에게 무급 휴직을 통보할 수 있다는 경고가 있었다.[65] 실제로 2020년 2월 24일 마크 에스퍼 국방장관과 정경두 국방부 장관의 회담이 결렬되었고,[66] 협상 타결이 지연되면서 4월 1일부터 한국인 노동자 약 4,000명이 무급 휴직에 들어갔다.[33] 이후 6월 2일, 미국 국방부는 한국 국방부가 제안한 협정과 별도로 주한미군 한국인 인건비를 한국 측이 먼저 지불하기로 합의했다.[67]

2021년 조 바이든 대통령 취임 후, 3월 10일 한미 양국은 제11차 방위비분담특별협정(SMA)에 합의하며 1년 이상 지속된 협상 공백이 해소되었다.[68]

참조

[1]

논문

U.S. Overseas Basing: Background and Issues for Congress

https://crsreports.c[...]

Congressional Research Service

2024-07

[2]

웹사이트

Home page of Eighth Army

https://8tharmy.kore[...]

2022-08-03

[3]

웹사이트

Home

https://cnrk.cnic.na[...]

2022-08-03

[4]

웹사이트

U.S. Marine Corps Forces Korea

https://www.marfork.[...]

2022-08-03

[5]

웹사이트

Pages - SOCKOR Home

https://www.socom.mi[...]

2022-08-03

[6]

웹사이트

Home page of 7th Air Force

https://www.7af.paca[...]

2022-08-03

[7]

뉴스

US Space Force establishes first foreign command in South Korea as threat from North grows

https://www.cnn.com/[...]

2022-12-14

[8]

뉴스

N.K. Commits 221 Provocations Since 1953

http://nwww.koreaher[...]

2011-01-05

[9]

간행물

Report for Congress, North Korea: Chronology of Provocations, 1950 - 2003

http://www.fas.org/m[...]

2003-03-18

[10]

서적

The Reluctant Communist

University of California Press

[11]

웹사이트

An American in North Korea, Pledging Allegiance to the Great Leader

https://www.nytimes.[...]

2006-10-19

[12]

뉴스

Joe Dresnok: An American in North Korea

http://www.cbsnews.c[...]

CBS News

2007-01-28

[13]

서적

A History of Korea: History to Antiquity

Rowman & Littlefield Publishers

[14]

뉴스

Deserter Recalls N. Korean Hell

http://www.cbsnews.c[...]

[15]

웹사이트

Cold War Shootdowns

http://users.skynet.[...]

[16]

웹사이트

North Korean Provocative Actions, 1950 - 2007

http://www.fas.org/s[...]

United States Congress

2007-04-20

[17]

서적

Scenes from an Unfinished War: Low-Intensity Conflict in Korea, 1966-1968

http://usacac.army.m[...]

Command and General Staff College

[18]

웹사이트

Pueblo

http://www.history.n[...]

United States Navy

[19]

웹사이트

filtration of North Korean Commando Troops into Ulchin-Samchok Area

http://www.koreascop[...]

Koreascope

2006-08-31

[20]

뉴스

7 GIs Die in Korean DMZ Fighting

https://www.proquest[...]

1969-03-17

[21]

뉴스

North, South Trade Fire Along DMZ

http://www.voanews.c[...]

[22]

뉴스

Koreas clash in the waters west of the Korean Peninsula, blame each other

http://english.yonha[...]

Yonhap

2009-11-10

[23]

뉴스

North Korea condemned by world powers over torpedo attack

https://www.telegrap[...]

2010-05-20

[24]

웹사이트

Letter dated 4 June 2010 from the Permanent Representative of the Republic of Korea to the United Nations addressed to the President of the Security Council

http://www.securityc[...]

2010-06-04

[25]

웹사이트

Press Conference on Situation in Korean Peninsula: DPRK Permanent Representative to the United Nations Sin Son Ho

https://www.un.org/p[...]

United Nations

2010-06-15

[26]

웹사이트

Presidential Statement: Attack on Republic of Korea Naval Ship 'Cheonan'

https://www.un.org/p[...]

United Nations

2010-07-09

[27]

뉴스

북한 해안포 도발 감행, 연평도에 포탄 100여발 떨어져

http://news.chosun.c[...]

2010-11-23

[28]

뉴스

GLOBAL MARKETS: European Stocks Seen Lower on Korea News

https://online.wsj.c[...]

2010-11-23

[29]

뉴스

North Korea fires on South Korea – live coverage

https://www.theguard[...]

2010-11-23

[30]

뉴스

합참 "우리 군 대응사격으로 북한 측 피해도 상당할 것"

http://news.chosun.c[...]

2010-11-23

[31]

뉴스

Additional U.S. Battalion Going to South Korea

https://www.nytimes.[...]

2014-01-07

[32]

뉴스

South Korea and the billion mustache

https://thehill.com/[...]

2020-01-24

[33]

뉴스

U.S. Military In South Korea Faces Double Blow Of Korean Staff Furloughs And COVID-19

https://www.npr.org/[...]

National Public Radio

2020-04-01

[34]

웹사이트

Global U.S. Troop Deployment, 1950-2005

http://www.heritage.[...]

2006-05-24

[35]

웹사이트

How to Constructively and Safely Reduce and Realign US Forces on the Korean Peninsula

https://www.38north.[...]

The Henry L. Stimson Center

2020-08-25

[36]

웹사이트

US to suspend military exercises with South Korea, Trump says

https://www.theguard[...]

2018-06-12

[37]

웹사이트

The Institute of Heraldry

https://archive.toda[...]

[38]

웹사이트

Neoliberalism and the Gwangju Uprising

http://www.eroseffec[...]

2009-05-13

[39]

서적

Gwangju Diary

University of California

1999

[40]

서적

The Gwangju Uprising

East Gate Publishing

2000

[41]

뉴스

Anti-US protests grow in Seoul

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2012-06-30

[42]

뉴스

Turmoil, barbed wire surround rice fields

http://www.stripes.c[...]

Stars and Stripes

2012-06-30

[43]

뉴스

Ten injured in protest near U.S. military base

http://koreajoongang[...]

Joongang Daily

2012-06-30

[44]

웹사이트

Ceremonies honor residents driven from lands slated for Humphreys expansion

http://www.stripes.c[...]

Stars and Stripes

2007-04-09

[45]

웹사이트

S. Koreans rally at Camp Humphreys fence to protest U.S. presence

http://www.stripes.c[...]

Stars and Stripes

2005-08-10

[46]

웹사이트

Daechuri issue sees no resolve

http://english.hani.[...]

The Hankyoreh

2012-01-02

[47]

웹사이트

UNC and USFK Open New Headquarters Building

http://www.usfk.mil/[...]

2018-07-02

[48]

뉴스

U.S. military officials in Korea apologize after July 4th party gets out of hand

https://www.washingt[...]

The Washington Post

2020-07-07

[49]

뉴스

USFK members, foreigners hold no-mask parties on Busan beach amid pandemic

https://en.yna.co.kr[...]

Yonhap News Agency

2021-05-30

[50]

웹사이트

USFK officials express regrets over July 4 beach incident in South Korea

https://www.military[...]

Military Times

2020-07-07

[51]

웹사이트

The actual reality of interracial relationships

http://koreajoongang[...]

Joongang Daily

2013-04-13

[52]

뉴스

Forum tackles overseas marriages

http://koreajoongang[...]

Joongang Daily

2013-04-12

[53]

웹사이트

韓国・国連軍司令部加盟国が初会議 朝鮮半島有事への共同対応宣言へ

https://jp.yna.co.kr[...]

聯合ニュース

2024-06-29

[54]

웹사이트

Leading U.S. and Multinational Forces in South Korea and the Management of Competing Interests

https://www.nbr.org/[...]

National Bureau of Asian Research

2024-06-29

[55]

뉴스

在韓米軍司令部がソウルから移転 京畿道・平沢で新庁舎開館式

http://japanese.yonh[...]

聯合ニュース

2018-06-29

[56]

뉴스

在韓米軍の主力部隊移転 ソウル北方から南方へ

https://web.archive.[...]

産経ニュース

2016-07-18

[57]

비디오

USAG Camp Red Cloud Inactivation Ceremony

https://www.facebook[...]

第2歩兵師団facebook

2018-06-21

[58]

뉴스

US military returns property to South Korean government

http://www.stripes.c[...]

STARS AND STRIPES

2015-03-25

[59]

웹사이트

Camp Yongin

https://www.globalse[...]

[60]

웹사이트

在韓米軍の駐留経費負担ようやく仮署名 期間1年・韓国負担額8.2%増

https://jp.yna.co.kr[...]

聯合ニュース

2019-02-10

[61]

웹사이트

「ボルトン氏の訪韓目的は防衛費、5倍をはるかに超える50億ドル要求」

https://jp.reuters.c[...]

中央日報

2019-08-08

[62]

웹사이트

米大統領、韓国の米軍駐留費負担「さらに増額も」

https://jp.reuters.c[...]

ロイター通信

2019-08-07

[63]

웹사이트

在韓米軍駐留経費、トランプ氏が韓国側負担の5倍増を要求

https://www.cnn.co.j[...]

CNN

2019-11-15

[64]

웹사이트

在韓米軍の駐留費、米韓両国が協議も物別れに

https://www.afpbb.co[...]

AFP

2019-11-27

[65]

웹사이트

在韓米軍勤務の韓国人 無給休職の可能性も=駐留費負担決まらず米通知

https://jp.yna.co.kr[...]

聯合ニュース

2020-01-29

[66]

웹사이트

米軍駐留費交渉 韓国に圧力 エスパー氏「韓国人職員休職に」

https://www.tokyo-np[...]

東京新聞

2020-03-14

[67]

웹사이트

米「無給休職中の在韓米軍韓国人勤労者の人件費、韓国の支給で合意」

https://japanese.joi[...]

中央日報

2020-06-03

[68]

웹사이트

韓国側負担、14%増で合意 米軍の駐留経費

https://web.archive.[...]

時事通信社

2021-03-17

[69]

웹사이트

トランプ氏、文大統領を批判 「指導者として弱腰」

https://www.afpbb.co[...]

AFP通信

2021-04-24

[70]

뉴스

SOFA 개정문제, 한미정상회담서 논의하길

https://news.naver.c[...]

매일경제

2011-10-11

[71]

뉴스

미하원이 선 그은 주한미군 규모…실제 규모는

https://news.v.daum.[...]

아시아경제

2018-05-15

[72]

뉴스

주한 美해군사령부 부산 이전

https://news.naver.c[...]

서울신문

2016-02-20

[73]

뉴스

용산 주한미군사령부, 6월 하순 평택으로 이사 시작

https://news.v.daum.[...]

연합뉴스

2018-04-17

[74]

뉴스

용산 미군 '세계최대 해외 미군기지'로 조성된 평택기지로 2017년 이전 완료

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2015-12-13

[75]

뉴스

평택 미군기지 여의도 5배…단일 미군기지로는 세계 최대

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2018-06-29

[76]

뉴스

주한미군사령부 평택 '입주'…용산엔 환경오염 문제 남아

https://news.naver.c[...]

JTBC

2018-06-29

[77]

뉴스

제41차 SCM 공동성명 전문

https://news.v.daum.[...]

연합뉴스

2009-10-22

[78]

뉴스

전작권 전환 2015년말로 연기

https://news.v.daum.[...]

매일경제

2010-06-27

[79]

뉴스

시점 못박지 않은 전작권 전환..무기연기 가능성

https://news.v.daum.[...]

노컷뉴스

2014-10-24

[80]

뉴스

전작권 전환 연기..軍, 구체일정 재수립 불가피

http://media.daum.ne[...]

파이낸셜뉴스

2010-06-27

[81]

문서

이론적인 5각 편제는 대대 5개가 여단 1개를 구성하나, 실제로는 차이가 있다.

[82]

문서

현재 대한민국에는 중립국 감시단으로 스위스와 스웨덴 대표단이 주재하고 있으나, 조선민주주의인민공화국에서는 1993년 체코슬로바키아 대표단이, 1994년 폴란드 대표단이 철수하였다. 체코슬로바키아에서 분리된 체코와 슬로바키아는 중립국 감시단의 임무를 이어받지 않았으나, 폴란드는 자국에서 여전히 중립국 감시단의 임무를 수행하고 있다.

[83]

뉴스

세계 주둔 미군 현황

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2009-10-22

[84]

뉴스

국방부, 주한미군 2만8500명 유지 재확인

http://media.daum.ne[...]

정책브리핑

2011-04-19

[85]

문서

2015년 12월 1일에 전시작전권이 전환되면, 한미연합사가 폐지에 따라 카투사 제도도 함께 폐지된다는 루머가 있었다. 그러나 카투사는 한미연합사 소속이 아니라 대한민국 국군 육군참모본부 직할부대이며, 한미연합사가 창설되기 전에 카투사 제도가 먼저 있었다. 즉, 한미연합사의 폐지와 동시에 카투사 제도가 폐지된다는 것은 낭설이다.

[86]

간행물

주한미군의 주요 조직과 보유 전력

대한민국 국방부

2010

[87]

뉴스

한국 날아온 전자전기··· 美 '전략 폭격기 삼총사' 모였다

http://www.joongang.[...]

중앙일보

2018-01-17

[88]

뉴스

<인사이드 Story> 대한민국서 가장 은밀한 6곳은?

https://news.v.daum.[...]

한국경제

2011-08-08

[89]

뉴스

<정밀해부> 전작권 전환 연기와 군사비 논쟁의 방정식

https://news.naver.c[...]

신동아

2010-08-25

[90]

문서

TANGO는 알파벳 T를 의미하는 음표 문자이다. 군사나 통신 분야에서 쓰인다.

[91]

문서

Gun이라 함은 기갑을 제외한, 자주포 포함 모든 야포 종류를 포함한다.

[92]

뉴스

주한미군 방위비 분담 압박 커질 듯

http://media.daum.ne[...]

세계일보

2012-01-06

[93]

통계자료

방위비분담금현황: 방위비 분담금 지원현황

통계청

[94]

간행물

2010 국방백서 국문판 전체-제3절 주한미군의 안정적인 주둔여건 보장

국방부

2010

[95]

문서

1987년 제 19차 한미연례안보협의회의(SCM)이후 1990년 3,000만 달러, 1991년 4,000만 달러, 1992년 5,000만 달러. 이에 따라 대한민국의 군사비를 GNP의 6%로 책정하였다.

[96]

간행물

한미동맹과 주한미군

국방부

[97]

웹사이트

https://www.cato.org[...]

[98]

간행물

2010 국방백서 국문판 부록

국방부

[99]

간행물

국방비 홍보책자, SIPRI Yearbook 2010(스톡홀름국제평화연구소), Military Balance 2010(런던: 국제전략문제연구소), 2009 일본 방위백서

국방부

[100]

웹인용

韓美방위비분담협정 가서명…8.2% 인상돼 1조380억원대 타결

https://www.yna.co.k[...]

2019-02-10

[101]

뉴스

'한-미 우호'의 아랫도리… '양공주'들을 민간외교관으로 활용하다

http://legacy.www.ha[...]

한겨레신문

2005-02-01

[102]

뉴스

“잊을 수가 없어 나를 경멸하던 엄마의 눈빛을” 기지촌 할머니 51명 설문조사…국가는 미군 요구대로 여성들 관리하던 ‘거대한 포주’

http://legacy.h21.ha[...]

한겨레21

2008-01-24

[103]

뉴스

RIGHTS-SOUTH KOREA: Prostitution Thrives with U.S. Military Presence

http://www.ipsnews.n[...]

Inter Press Service

2009-07-07

[104]

뉴스

After soldier held for rape, U.S. vows assistance

http://koreajoongang[...]

Korean Joongang Daily

2011-09-30

[105]

뉴스

'기지촌 여성' 국가 상대 집단 손배소송

http://www.yonhapnew[...]

연합뉴스

2014-06-25

[106]

뉴스

Former Korean 'comfort women' for U.S. troops sue own government

http://www.reuters.c[...]

Reuters

2014-07-11

[107]

뉴스

조국 경제 발전에 기여한 소녀들의 충정은…

http://www.hani.co.k[...]

한겨레신문

2014-07-04

[108]

뉴스

Former ‘Comfort Women’ Sue South Korean Government

http://www.ibtimes.c[...]

International Business Times

2014-07-11

[109]

문서

2005도798

[110]

뉴스

국내 병역법 어긴 미군 입대자, 처벌은 어떻게

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2006-02-17

[111]

뉴스

미군 복무 이중국적자 제대 후 국내체류시 징집

https://news.naver.c[...]

병무청

2006-02-23

[112]

뉴스

한국국적 미군, 병역 문제 또 도마

https://news.naver.c[...]

뉴시스

2007-03-15

[113]

뉴스

한국국적 보유자 주한미군에 배치말라

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2006-05-09

[114]

뉴스

秘錄 韓國外交<1>: 건국前夜①

http://dna.naver.com[...]

경향신문

1975-01-15

[115]

문서

이승만 대통령이 계속 북진을 주장하여, 결국 중공의 팽덕회, 북한의 남일, 미국의 클라크 장군만이 휴전협정에 조인하였다.

[116]

웹사이트

숫자로 본 6·25 전쟁…국군 사망자 13만7천899명(종합)

https://www.yna.co.k[...]

이영재

2015-06-24

[117]

서적

갈등의 평화론

도서출판 나남

1987

[118]

서적

갈등의 평화론

도서출판 나남

1987

[119]

서적

갈등의 평화론

도서출판 나남

1987

[120]

문서

종래 불가능했던 무기와 탄약의 대한민국의 자체 생산을 미국이 허가했다. 또한 국방과학연구소(ADD)가 설립되었다.

[121]

문서

한미연례안보회의(한미 안보협의회의)로서, 지금까지 계속 주최하고 있다.

[122]

문서

1980년 5월 대한민국 광주서 일어난 사건에 관한 미국정부 성명서

[123]

뉴스

전시작통권 `말바꾼' 전직 국방장관들

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2006-08-11

[124]

문서

1976년 8월 18일 판문점 도끼 살인 사건에서 순직한 미군 보니파스 대위를 기념

[125]

문서

USFK J8 2009 Peninsula Engineer Conference (2009년 2월 4일 자. 기밀 해제)를 참조

[126]

뉴스

韓美, '흡수통일'과 '통일후 미군 주둔'에 합의

http://www.pressian.[...]

프레시안

2006-02-15

[127]

문서

미국 예비군의 기동전략체제로의 전환 의미에 대해서는 외부 링크를 보라

[128]

뉴스

주한美육군 1000명만 남을 수도

https://news.naver.c[...]

문화일보

2004-05-20

[129]

뉴스

美, '주한미군 완전철수'도 최근 검토

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2004-05-20

[130]

뉴스

'주한미군 예산삭감' 목소리 높아지나

http://www.hankyung.[...]

한국경제신문

2010-11-09

[131]

뉴스

매티스 美국방장관 “평화협정 체결 시 주한미군 주둔 문제도 협상 의제”

http://news.chosun.c[...]

2018-05-03

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

[Interview] Tariffs on Korean autos to remain at current level until negotiations are completed, says acting US ambassador to Korea

트럼프 “폴란드서 미군 안 뺀다. 다른 나라는 생각 중”…한국 촉각

누구를 위해 미군 F-35는 군산에 오나?

조현 “김정은 전승절 참석 예의 주시…대화 나올 수 있게 노력해야”

Lee’s focus on pragmaticism makes for fruitful first foray into summit diplomacy

한·미 신뢰 첫발 뗐지만…‘동맹현대화’ 등 외교 숙제 산더미

[Editorial] Lee clears first hurdle with Trump, but the race is not over yet

Lee delays Trump’s inevitable shakedown

[스토브리그] 정말 평택을 미국 땅으로?…웃으며 회담 끝냈는데 찝찝한 이 기분 (feat. 김준형 조국혁신당 의원)

오늘의 SBS 특집 8뉴스 예고 (8월 26일)

[특집 8뉴스 예고] 한미 첫 정상회담…이 대통령 "김정은 만나달라"

‘Big progress’ with North Korea possible if South Korea works with US, Trump says

Lee and Trump establish rapport at summit, but experts say challenges remain

[자막뉴스] 트럼프 "주한미군 부지 소유권 달라" 국방부는 "규정이 안 그런데"

“트럼프도 한·일 관계에 관심”…일 언론, 한·미 정상회담 주목

"무역합의 원래대로…미군기지 땅 소유권 요청할 수도"

[속보]대통령실 “주한 미군 유연성 얘기 안 나와···분위기 좋았다”

첫 한미 정상회담…"미군기지 부지 소유권 요청할 수도"

트럼프 "한국에 주한미군 기지 부지 소유권 요청할 수도"

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com