대공국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대공국은 왕국보다는 작지만, 특별히 강력한 공작령이나 정치적, 경제적, 군사적으로 중요한 영토를 의미하는 용어이다. 1569년 토스카나 대공국을 시작으로, 19세기 초 나폴레옹 시대에 여러 대공국이 생겨났으며, 빈 회의를 통해 그 지위가 인정되기도 했다. 유럽에서는 룩셈부르크 대공국이 현재까지 유일하게 남아있는 대공국이다. 동유럽에서는 리투아니아, 키예프 루스, 러시아 등에서 대공 칭호가 사용되었으며, 핀란드 대공국도 러시아 제국 내 자치국으로 존재했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 정치 제도 - 일당제

일당제는 하나의 정당만이 합법적이거나 권력을 독점하는 정치 체제로, 헌법이나 법률로 규정되기도 하지만 야당 탄압 등으로 구분이 모호해지기도 하며, 정책 결정에 있어 반대 의견 부재로 잘못된 정책이 시행될 가능성이 있다는 단점이 있다. - 정치 제도 - 정치 체제

정치 체제는 사회적 가치의 배분 과정과 그에 관여하는 사람들 간의 관계를 포괄하며, 데이비드 이스턴의 정치 시스템 이론은 입력, 출력, 피드백의 순환 과정을 통해 설명되고, 비중앙집권적, 중앙집권적 체제로 분류되며, 서구 사회문화적 관점에서는 민주주의, 권위주의, 전체주의, 군주제 및 혼합 체제로, 마르크스주의적 관점에서는 특정 사회 계급의 "독재"로 이해된다. - 군주제 - 재가 (입헌군주제)

재가란 입헌군주제 국가에서 군주 또는 대리인이 의회 통과 법안에 서명하여 법률로 성립시키는 행위로, 현대에는 형식적 절차이지만 법률 제정 과정에서 상징적 의미를 지닌다. - 군주제 - 전제군주제

전제군주제는 군주가 최고의 권력을 독점하여 국민의 참여 없이 통치하는 정치 체제로, 중세 후기 봉건제 발전 과정에서 등장하여 왕권신수설로 정당화되었으나, 계몽주의 시대 이후 쇠퇴하여 현대에는 일부 국가에서만 유지되고 있다. - 정부형태 - 군주제

군주제는 한 명의 군주가 국가 원수로서 통치하는 정치 체제로, 세습이나 선거를 통해 즉위하며 다양한 형태로 역사적으로 존재해 왔고, 현대에는 일부 국가에서 전통으로서 유지되고 있다. - 정부형태 - 연방제

연방제는 중앙 정부와 지방 정부가 권력을 분담하는 정치 체제이며, 지역 이익과 국가 이익의 조화, 다양한 민족 집단의 이익 조정 등 복잡한 과제를 수반하며, 단일 국가, 연합, 제국 등 다른 국가 형태와 구별된다.

2. 역사

"대공국"이라는 용어는 1569년 서유럽에서 토스카나 대공국의 경우에 처음 사용되었는데, 이는 왕국으로 국제적으로 인정받을 만큼 크거나 중요하지는 않지만, 특별히 강력한 공작령 또는 정치적, 경제적, 군사적으로 중요한 영토를 나타냈다. 중세 시대 말, 봉건 영지에 비해 중간 규모의 도시나 비교적 작은 영지까지 포함할 정도로 공작령의 수가 증가하면서, 중요도에 따른 구별을 위해 대공이라는 칭호가 탄생했다.[2]

가장 초기의 예 중 하나는 로트링기아에 새로운 왕국을 건설하려 했던 부르고뉴 공작에 대한 칭호의 비공식적 사용이었다. 이들은 오늘날 프랑스 동부와 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 대부분, 그리고 서부 독일의 작은 부분을 소유했다.

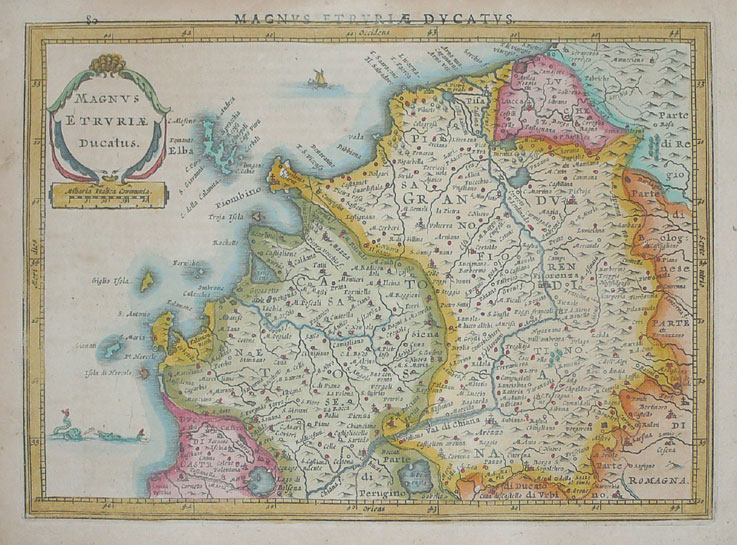

공식적으로 "대공국" 칭호를 처음 받은 군주는 교황 비오 5세의 교황 칙서에 의해 메디치 가문이 통치하는 토스카나였다. 토스카나는 1569년에 이 칭호를 받았고, 1860년 사르데냐 왕국에 병합될 때까지 대공국으로 남아 있었으며, 사르데냐 왕국은 통일된 이탈리아 왕국을 수립했다.[2]

1696년, 사보이 공국의 공작이 황제의 칙령에 의해 대공으로 승격되면서 사보이 대공국이 되었다. 이는 9년 전쟁 동안 사보이를 제국 국가와 연계하기 위한 뇌물로 여겨졌다. 1713년부터 사보이 국가 통치자의 주요 칭호는 "왕"으로 바뀌었다.[3]

나폴레옹 전쟁 이전에는 유럽에서 단 두 개의 대공국만이 인정받았다. 두 곳 모두 이탈리아에 있었는데, 토스카나 대공국은 교황 칙서에 의해, 사보이 대공국은 신성 로마 황제에 의해 그 지위로 격상되었다.

- 토스카나 대공국(1569–1860, 이후 이탈리아 왕국에 흡수)

- 사보이 대공국(1696–1847, 완전 통합으로 더 큰 사르데냐 왕국에 통합되었고, 이후 이탈리아 왕국에 흡수)

- 베르크 대공국(1806-1813, Großherzogtum Bergde)

- 뷔르츠부르크 대공국(1806-1814, Großherzogtum Würzburgde)

- 바덴 대공국(1806-1918, Großherzogtum Badende)

- 헤센 대공국(1806-1918, Großherzogtum Hessen und bei Rheinde)

- 핀란드 대공국(1809-1917, Suomen suuriruhtinaskuntafi)

- 프랑크푸르트 대공국(1810-1813, Großherzogtum Frankfurtde)

- 니더라인 대공국(1815-1822, Großherzogtum Niederrheinde)

- 풀다 대공국 (1816-1866)

- 룩셈부르크 대공국(1815~현재, Grousherzogdem Lëtzebuerglb, Grand-Duché de Luxembourg프랑스어, Großherzogtum Luxemburgde)

- 메클렌부르크슈베린 대공국(1815-1918, Großherzogtum Mecklenburg-Schwerinde)

- 메클렌부르크슈트렐리츠 대공국(1815-1918, GroßHerzogtum Mecklenburg-Strelitzde)

- 포젠 대공국(1815-1848, Großherzogtum Posende, Wielkie Księstwo Poznańskiepl)

- 작센 대공국(1815-1918, Großherzogtum Sachsende)

- 올덴부르크 대공국((1829-1918, Großherzogtum Oldenburgde)

- 크라쿠프 대공국(Großherzogtum Krakaude, Wielkie Księstwo Krakowskiepl)

바르샤바 공국(1807-1813)도 종종 "바르샤바 대공국"이라고 부르긴 하나 맞는 표현은 아니다.

19세기 초, 나폴레옹 1세는 친척이나 장군에게 주어진 여러 프랑스 위성국에 "대공국"이라는 칭호를 사용했다.[3] 다른 동맹국들은 신성 로마 제국에서 벗어나 나폴레옹의 형식적으로 독립적인 라인 동맹에 가입했다.[3] 이러한 봉신들을 대공의 칭호로 승격시키는 것은 일반적으로 프로이센과 같이 정복된 세력의 희생으로 얻은 추가 영토와 함께 그들의 영토 확장을 동반했다.[3]

나폴레옹은 워털루 전투에서 패배했고, 그의 새로 창설된 대부분의 위성국은 폐지되었다.[3]

빈 회의는 이전의 몇몇 주권 공작령과 공국을 복원하는 동시에 다른 공국들을 대공국으로 인정했다. 그 결과, 19세기에 헤센, 바덴, 올덴부르크와 같은 중앙 유럽에 새로운 대공국 그룹이 생겨났다.[3]

나폴레옹 전쟁으로 여러 작은 공작 지위가 격상되었고, 그 이후 제1차 세계 대전까지 유럽에는 많은 대공국이 있었다. 일부는 나폴레옹 시대에 창설되었고, 다른 일부는 빈 회의에서 인정받아 독일 연방의 창립 멤버가 되었다.

동유럽에는 역사적으로 여러 대공국이 존재했다. 리투아니아 대공국의 통치자들은 Magnus Duxla 또는 "대공" ()이라는 칭호를 사용했으며, 야기에우워 왕조 통치자들이 폴란드 국왕이 된 후에는 폴란드-리투아니아 연방 통치자 칭호에 포함되었다.[4] 스웨덴 바사 왕가의 폴란드 국왕들도 폴란드 이외 영토에 이 칭호를 사용했다. 폴란드 왕국과 동군 연합을 맺었던 리투아니아 대공국은 이후 폴란드-리투아니아 연방으로 병합되었다.

키예프 루스의 최고 통치자들은 "대공" (우크라이나어: ''Великий Князь'')이라는 칭호를 사용했다.[4] 국가 해체 후, 북부 공국의 루리크 왕조 구성원들은 키예프 대공 칭호를 놓고 경쟁했으며, 일부 공작들은 경쟁에서 이기지 않고도 자신의 칭호에 "대"를 추가하여 자신의 공국이 키예프 대도시로부터 독립했음을 확립했다.[4]

루테니아 (현대 우크라이나), 리투아니아, 일부 동슬라브 국가, 그리고 다른 동유럽 공작들과 나중의 러시아 왕조들은 Великий Князьru (, )라는 칭호를 사용했는데, 문자적 영어 번역은 "grand duke"가 아닌 "grand prince"이다. 예카테리나 2세 통치 이후, 러시아의 는 일반적으로 영어로 "grand duke"로 번역되었다. 18세기부터는 러시아 황제의 자녀 또는 부계 손자였던 제국 로마노프 왕가의 사관을 지칭하는 데에도 사용되었다. 황제의 더 먼 후손들은 "공" (князьru, )이라는 칭호를 받았다. 러시아 지방에서는 각 제후국들이 세력 다툼을 반복하다가 16세기까지 모스크바 대공국에 의해 통일되었고, 18세기에는 제정으로 이행하여 러시아 제국이 되었다.

1809년에 설립된 러시아 제국이 통치하는 자치국인 핀란드 대공국은 스웨덴어, 핀란드어, 러시아어로 "대공국" (; ; ) 으로 불렸으며, 러시아 차르는 핀란드 대공의 칭호를 가지고 있었다.

바르샤바 공국도 종종 "바르샤바 대공국"이라고 불리기도 하지만, 정확한 표현은 아니다.

2. 1. 유럽의 대공국

"대공국"이라는 용어는 1569년 서유럽에서 토스카나 대공국의 경우에 처음 사용되었는데, 이는 왕국으로 국제적으로 인정받을 만큼 크거나 중요하지는 않지만, 특별히 강력한 공작령 또는 정치적, 경제적, 군사적으로 중요한 영토를 나타냈다. 중세 시대 말, 봉건 영지에 비해 중간 규모의 도시나 비교적 작은 영지까지 포함할 정도로 공작령의 수가 증가하면서, 중요도에 따른 구별을 위해 대공이라는 칭호가 탄생했다.[2]가장 초기의 예 중 하나는 로트링기아에 새로운 왕국을 건설하려 했던 부르고뉴 공작에 대한 칭호의 비공식적 사용이었다. 이들은 오늘날 프랑스 동부와 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 대부분, 그리고 서부 독일의 작은 부분을 소유했다.

공식적으로 "대공국" 칭호를 처음 받은 군주는 교황 비오 5세의 교황 칙서에 의해 메디치 가문이 통치하는 토스카나였다. 토스카나는 1569년에 이 칭호를 받았고, 1860년 사르데냐 왕국에 병합될 때까지 대공국으로 남아 있었으며, 사르데냐 왕국은 통일된 이탈리아 왕국을 수립했다.[2]

1696년, 사보이 공국의 공작이 황제의 칙령에 의해 대공으로 승격되면서 사보이 대공국이 되었다. 이는 9년 전쟁 동안 사보이를 제국 국가와 연계하기 위한 뇌물로 여겨졌다. 1713년부터 사보이 국가 통치자의 주요 칭호는 "왕"으로 바뀌었다.[3]

나폴레옹 전쟁 이전에는 유럽에서 단 두 개의 대공국만이 인정받았다. 두 곳 모두 이탈리아에 있었는데, 토스카나 대공국은 교황 칙서에 의해, 사보이 대공국은 신성 로마 황제에 의해 그 지위로 격상되었다.

19세기 초, 나폴레옹 1세는 친척이나 장군에게 주어진 여러 프랑스 위성국에 "대공국" 칭호를 사용했다. 다른 동맹국들은 신성 로마 제국에서 벗어나 나폴레옹의 형식적으로 독립적인 라인 동맹에 가입했다. 이러한 봉신들을 대공의 칭호로 승격시키는 것은 일반적으로 프로이센과 같이 정복된 세력의 희생으로 얻은 추가 영토와 함께 그들의 영토 확장을 동반했다.

나폴레옹 시대에 창설된 대공국은 다음과 같다.

- 베르크 대공국(1806-1813, Großherzogtum Bergde)

- 뷔르츠부르크 대공국(1806-1814, Großherzogtum Würzburgde)

- 바덴 대공국(1806-1918, Großherzogtum Badende)

- 헤센 대공국(1806-1918, Großherzogtum Hessen und bei Rheinde)

- 핀란드 대공국(1809-1917, Suomen suuriruhtinaskuntafi)

- 프랑크푸르트 대공국(1810-1813, Großherzogtum Frankfurtde)

나폴레옹은 워털루 전투에서 패배했고, 그의 새로 창설된 대부분의 위성국은 폐지되었다. 바르샤바 공국(1807-1813)도 종종 "바르샤바 대공국"이라고 부르긴 하나 맞는 표현은 아니다.

빈 회의는 이전의 몇몇 주권 공작령과 공국을 복원하는 동시에 다른 공국들을 대공국으로 인정했다. 그 결과, 19세기에 헤센, 바덴, 올덴부르크와 같은 중앙 유럽에 새로운 대공국 그룹이 생겨났다.

나폴레옹 전쟁으로 여러 작은 공작 지위가 격상되었고, 그 이후 제1차 세계 대전까지 유럽에는 많은 대공국이 있었다. 일부는 나폴레옹 시대에 창설되었고, 다른 일부는 빈 회의에서 인정받아 독일 연방의 창립 멤버가 되었다.

- 토스카나 대공국(1569–1860, 이후 이탈리아 왕국에 흡수)

- 사보이 대공국(1696–1847, 완전 통합으로 더 큰 사르데냐 왕국에 통합되었고, 이후 이탈리아 왕국에 흡수)

- 베르크 대공국(1806–1813, 이후 프로이센에 흡수)

- 뷔르츠부르크 대공국(1806–1814, 이후 바이에른에 흡수)

- 바덴 대공국(1806–1918, 1871년에 독일 제국에 합류)

- 헤센 대공국(1806–1918, 1871년에 독일 제국에 합류)

- 풀다 대공국(1816–1866) 헤센 선제후국의 일부, 1866년에 프로이센에 병합)

- 프랑크푸르트 대공국(1810–1813, 이후 여러 독일 국가의 일부)

- 니더라인 대공국(1815–1822, 프로이센의 일부)

- 룩셈부르크 대공국(1815~현재, Grousherzogdem Lëtzebuerglb, Grand-Duché de Luxembourg프랑스어, Großherzogtum Luxemburgde)

- 메클렌부르크슈베린 대공국(1815–1918, 1871년에 독일 제국에 합류)

- 메클렌부르크슈트렐리츠 대공국(1815–1918, 1871년에 독일 제국에 합류)

- 포젠 대공국(1815–1848, 프로이센의 ''사실상'' 일부(명목상 개인 연합으로 통치), Großherzogtum Posende)

- 작센 대공국(1815–1918, Großherzogtum Sachsende)

- 올덴부르크 대공국((1829–1918, Großherzogtum Oldenburgde)

- 크라쿠프 대공국(Großherzogtum Krakaude, Wielkie Księstwo Krakowskiepl)

과거에는 리투아니아 대공국, 할리치-볼히니아 대공국, 키예프 대공국, 핀란드 대공국, 모스크바 대공국 등이 대공국이라는 칭호를 사용했다.

2. 1. 1. 중세 및 근세

"대공국"이라는 용어는 1569년 서유럽에서 토스카나 대공국의 경우에 처음 사용되었는데, 이는 왕국으로 국제적으로 인정받을 만큼 크거나 중요하지는 않지만, 특별히 강력한 공작령 또는 정치적, 경제적, 군사적으로 중요한 영토를 나타냈다. 중세 시대 말, 봉건 영지에 비해 중간 규모의 도시나 비교적 작은 영지까지 포함할 정도로 공작령의 수가 증가하면서, 중요도에 따른 구별을 위해 대공이라는 칭호가 탄생했다.[2]가장 초기의 예 중 하나는 로트링기아에 새로운 왕국을 건설하려 했던 부르고뉴 공작에 대한 칭호의 비공식적 사용이었다. 이들은 오늘날 프랑스 동부와 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 대부분, 그리고 서부 독일의 작은 부분을 소유했다.

공식적으로 "대공국" 칭호를 처음 받은 군주는 교황 비오 5세의 교황 칙서에 의해 메디치 가문이 통치하는 토스카나였다. 토스카나는 1569년에 이 칭호를 받았고, 1860년 사르데냐 왕국에 병합될 때까지 대공국으로 남아 있었으며, 사르데냐 왕국은 통일된 이탈리아 왕국을 수립했다.[2]

1696년, 사보이 공국의 공작이 황제의 칙령에 의해 대공으로 승격되면서 사보이 대공국이 되었다. 이는 9년 전쟁 동안 사보이를 제국 국가와 연계하기 위한 뇌물로 여겨졌다. 1713년부터 사보이 국가 통치자의 주요 칭호는 "왕"으로 바뀌었다.[3]

나폴레옹 전쟁 이전에는 유럽에서 단 두 개의 대공국만이 인정받았다. 두 곳 모두 이탈리아에 있었는데, 토스카나 대공국은 교황 칙서에 의해, 사보이 대공국은 신성 로마 황제에 의해 그 지위로 격상되었다.

19세기 초, 나폴레옹 1세는 친척이나 장군에게 주어진 여러 프랑스 위성국에 "대공국" 칭호를 사용했다. 다른 동맹국들은 신성 로마 제국에서 벗어나 나폴레옹의 라인 동맹에 가입했다. 이러한 봉신들을 대공으로 승격시키는 것은 프로이센과 같이 정복된 세력의 희생으로 얻은 추가 영토 확장을 동반했다. 나폴레옹은 워털루 전투에서 패배했고, 그의 위성국 대부분은 폐지되었지만, 빈 회의는 이전의 주권 공작령과 공국을 복원하고 다른 공국들을 대공국으로 인정했다. 그 결과, 19세기에 중앙 유럽에 새로운 대공국 그룹이 생겨났다.

- 토스카나 대공국(1569–1860, 이후 이탈리아 왕국에 흡수)

- 사보이 대공국(1696–1847, 완전 통합으로 더 큰 사르데냐 왕국에 통합되었고, 이후 이탈리아 왕국에 흡수)

- 베르크 대공국(1806–1813, Großherzogtum Bergde)

- 뷔르츠부르크 대공국(1806–1814, Großherzogtum Würzburgde)

- 바덴 대공국(1806–1918, Großherzogtum Badende)

- 헤센 대공국(1806–1918, Großherzogtum Hessen und bei Rheinde)

- 핀란드 대공국(1809–1917, Suomen suuriruhtinaskuntafi)

- 프랑크푸르트 대공국(1810–1813, Großherzogtum Frankfurtde)

- 니더라인 대공국(1815–1822, Großherzogtum Niederrheinde)

- 풀다 대공국 (1816-1866)

- 룩셈부르크 대공국(1815~현재, Grousherzogdem Lëtzebuerglb, Grand-Duché de Luxembourg프랑스어, Großherzogtum Luxemburgde)

- 메클렌부르크슈베린 대공국(1815–1918, Großherzogtum Mecklenburg-Schwerinde)

- 메클렌부르크슈트렐리츠 대공국(1815–1918, GroßHerzogtum Mecklenburg-Strelitzde)

- 포젠 대공국(1815–1848, Großherzogtum Posende, Wielkie Księstwo Poznańskiepl)

- 작센 대공국(1815–1918, Großherzogtum Sachsende)

- 올덴부르크 대공국((1829–1918, Großherzogtum Oldenburgde)

- 크라쿠프 대공국(Großherzogtum Krakaude, Wielkie Księstwo Krakowskiepl)

바르샤바 공국(1807-1813)도 종종 "바르샤바 대공국"이라고 부르긴 하나 맞는 표현은 아니다.

과거에는 리투아니아 대공국, 할리치-볼히니아 대공국, 키예프 대공국, 핀란드 대공국, 모스크바 대공국 등이 대공국이라는 칭호를 사용했다.

2. 1. 2. 나폴레옹 시대

19세기 초, 나폴레옹 1세는 친척이나 장군에게 주어진 여러 프랑스 위성국에 "대공국"이라는 칭호를 사용했다.[3] 다른 동맹국들은 신성 로마 제국에서 벗어나 나폴레옹의 형식적으로 독립적인 라인 동맹에 가입했다.[3] 이러한 봉신들을 대공의 칭호로 승격시키는 것은 일반적으로 프로이센과 같이 정복된 세력의 희생으로 얻은 추가 영토와 함께 그들의 영토 확장을 동반했다.[3]나폴레옹 시대에 창설된 대공국은 다음과 같다.

- 베르크 대공국(1806-1813, Großherzogtum Bergde)

- 뷔르츠부르크 대공국(1806-1814, Großherzogtum Würzburgde)

- 바덴 대공국(1806-1918, Großherzogtum Badende)

- 헤센 대공국(1806-1918, Großherzogtum Hessen und bei Rheinde)

- 핀란드 대공국(1809-1917, Suomen suuriruhtinaskuntafi)

- 프랑크푸르트 대공국(1810-1813, Großherzogtum Frankfurtde)

나폴레옹은 워털루 전투에서 패배했고, 그의 새로 창설된 대부분의 위성국은 폐지되었다.[3] 바르샤바 공국(1807-1813)도 종종 "바르샤바 대공국"이라고 부르긴 하나 맞는 표현은 아니다.

2. 1. 3. 빈 회의 이후

19세기 초, 나폴레옹 1세는 친척이나 장군에게 주어진 여러 프랑스 위성국에 "대공국"이라는 칭호를 사용했다. 다른 동맹국들은 신성 로마 제국에서 벗어나 나폴레옹의 형식적으로 독립적인 라인 동맹에 가입했다.[2] 프로이센과 같이 정복된 세력의 희생으로 얻은 추가 영토와 함께 그들의 영토 확장을 동반했다. 나폴레옹은 워털루 전투에서 패배했고 그의 새로 창설된 대부분의 위성국은 폐지되었지만, 빈 회의는 이전의 몇몇 주권 공작령과 공국을 복원하는 동시에 다른 공국들을 대공국으로 인정했다. 그 결과, 19세기에 헤센, 바덴, 올덴부르크와 같은 중앙 유럽에 새로운 대공국 그룹이 생겨났다.[3]나폴레옹 전쟁으로 여러 작은 공작 지위가 격상되었고, 그 이후 제1차 세계 대전까지 유럽에는 많은 대공국이 있었다. 일부는 나폴레옹 시대에 창설되었고, 다른 일부는 빈 회의에서 인정받아 독일 연방의 창립 멤버가 되었다.

- 베르크 대공국(1806–1813, 이후 프로이센에 흡수)

- 뷔르츠부르크 대공국(1806–1814, 이후 바이에른에 흡수)

- 바덴 대공국(1806–1918, 1871년에 독일 제국에 합류)

- 헤센 대공국(1806–1918, 1871년에 독일 제국에 합류)

- 풀다 대공국(1816–1866) 헤센 선제후국의 일부, 1866년에 프로이센에 병합)

- 프랑크푸르트 대공국(1810–1813, 이후 여러 독일 국가의 일부)

- 니더라인 대공국(1815–1822, 프로이센의 일부)

- 룩셈부르크 대공국(1815년부터 1890년까지 네덜란드와의 개인 연합. 독립적으로 존속)

- 메클렌부르크-슈베린 대공국(1815–1918, 1871년에 독일 제국에 합류)

- 메클렌부르크-슈트렐리츠 대공국(1815–1918, 1871년에 독일 제국에 합류)

- 포젠 대공국(1815–1848, 프로이센의 ''사실상'' 일부(명목상 개인 연합으로 통치), Großherzogtum Posende)

- 작센-바이마르-아이제나흐 대공국(1815–1918, 1871년에 독일 제국에 합류)

- 올덴부르크 대공국(1829–1918, 1871년에 독일 제국에 합류)

- 크라쿠프 대공국(1846–1918 명목상 오스트리아의 별도 왕령, 갈리치아와 로도메리아의 일부로 관리, Großherzogtum Krakaude)

2. 2. 동유럽의 대공국

동유럽에는 역사적으로 여러 대공국이 존재했다. 리투아니아 대공국의 통치자들은 Magnus Duxla 또는 "대공" ()이라는 칭호를 사용했으며, 야기에우워 왕조 통치자들이 폴란드 국왕이 된 후에는 폴란드-리투아니아 연방 통치자 칭호에 포함되었다.[4] 스웨덴 바사 왕가의 폴란드 국왕들도 폴란드 이외 영토에 이 칭호를 사용했다. 폴란드 왕국과 동군 연합을 맺었던 리투아니아 대공국은 이후 폴란드-리투아니아 연방으로 병합되었다.키예프 루스의 최고 통치자들은 "대공" (우크라이나어: ''Великий Князь'')이라는 칭호를 사용했다.[4] 국가 해체 후, 북부 공국의 루리크 왕조 구성원들은 키예프 대공 칭호를 놓고 경쟁했으며, 일부 공작들은 경쟁에서 이기지 않고도 자신의 칭호에 "대"를 추가하여 자신의 공국이 키예프 대도시로부터 독립했음을 확립했다.[4]

루테니아 (현대 우크라이나), 리투아니아, 일부 동슬라브 국가, 그리고 다른 동유럽 공작들과 나중의 러시아 왕조들은 Великий Князьru (, )라는 칭호를 사용했는데, 문자적 영어 번역은 "grand duke"가 아닌 "grand prince"이다. 예카테리나 2세 통치 이후, 러시아의 는 일반적으로 영어로 "grand duke"로 번역되었다. 18세기부터는 러시아 황제의 자녀 또는 부계 손자였던 제국 로마노프 왕가의 사관을 지칭하는 데에도 사용되었다. 황제의 더 먼 후손들은 "공" (князьru, )이라는 칭호를 받았다. 러시아 지방에서는 각 제후국들이 세력 다툼을 반복하다가 16세기까지 모스크바 대공국에 의해 통일되었고, 18세기에는 제정으로 이행하여 러시아 제국이 되었다.

1809년에 설립된 러시아 제국이 통치하는 자치국인 핀란드 대공국은 스웨덴어, 핀란드어, 러시아어로 "대공국" (; ; ) 으로 불렸으며, 러시아 차르는 핀란드 대공의 칭호를 가지고 있었다.

바르샤바 공국도 종종 "바르샤바 대공국"이라고 불리기도 하지만, 정확한 표현은 아니다.

2. 2. 1. 리투아니아

리투아니아 대공국의 통치자들은 Magnus Duxla 또는 "대공" ()이라는 칭호를 사용했으며, 야기에우워 왕조의 통치자들이 폴란드 국왕이 된 후에는 폴란드-리투아니아 연방의 통치자들이 사용한 칭호에 포함되었다.[4] 스웨덴 바사 왕가의 폴란드 국왕들도 폴란드 이외의 영토에 이 대공 칭호를 사용했다.과거에는 리투아니아 대공국이 대공국이라는 칭호를 사용했다. (영어로 번역하면 grand duchy가 많지만, 군주의 칭호는 직역하면 '''grand prince'''이며, 마찬가지로 직역하면 grand principality이다.)

리투아니아 대공국은 폴란드 왕국과 동군 연합을 맺었고 (폴란드-리투아니아 연방), 이후 병합되었다.

2. 2. 2. 러시아

중세 시대부터, 루테니아(현대 우크라이나), 리투아니아, 일부 동슬라브 국가, 그리고 다른 동유럽 공작들과 나중의 러시아 왕조들은 Великий Князьru (, )라는 칭호로 불렸으며, 그 문자적인 영어 번역은 "grand duke"가 아닌 "grand prince"이다. 역사적 참고 문헌에서 "grand prince"가 발견되지만, 예카테리나 2세의 통치 이후, 러시아의 는 일반적으로 영어로 "grand duke"로 번역되었다.[4] 18세기부터는 러시아 황제의 자녀 또는 부계 손자였던 제국의 로마노프 왕가의 사관을 지칭하는 데에도 사용되었다. 황제의 더 먼 후손들은 "공" (князьru, )이라는 칭호를 받았다.1809년에 설립된 러시아 제국이 통치하는 자치국인 핀란드 대공국은 스웨덴어, 핀란드어, 러시아어로 "대공국" (; ; ) 이었고, 러시아 차르는 핀란드 대공의 칭호를 가지고 있었다.

"대공" (우크라이나어: ''Великий Князь'')이라는 칭호는 키예프 루스의 최고 통치자들이 사용했다. 국가가 해체된 후, 북부 공국에 있는 루리크 왕조의 여러 구성원들은 키예프 대공의 칭호를 놓고 경쟁할 수 있었다. 그러나 일부 공작들은 경쟁에서 이기지 않고도 자신의 칭호에 "대"를 추가하여 자신의 공국이 키예프 대도시로부터 독립했음을 확립했다.

과거에는 리투아니아 대공국, 할리치-볼히니아 대공국, 키예프 대공국, 핀란드 대공국, 모스크바 대공국 등이 대공국이라는 칭호를 사용했다. (영어로 번역하면 grand duchy가 많지만, 군주의 칭호는 직역하면 '''grand prince'''이며, 마찬가지로 직역하면 grand principality이다.)

리투아니아 대공국은 폴란드 왕국과 동군 연합을 맺었고 (폴란드-리투아니아 연방), 이후 병합되었다. 러시아 지방에서는 각 제후국들이 세력 다툼을 반복하다가 16세기까지 모스크바 대공국에 의해 통일되었고, 18세기에는 제정으로 이행하여 러시아 제국이 되었다.

2. 2. 3. 핀란드

1809년에 설립된 러시아 제국이 통치하는 자치국인 핀란드 대공국은 스웨덴어, 핀란드어, 러시아어로 "대공국" (Storfurstendömet Finlandsv]};2. 2. 4. 트란실바니아

여러 서유럽 언어(영어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 포르투갈어 등)에서 "대공"이라는 용어는 19세기 이전 트란실바니아, 러시아 또는 토스카나의 일부 통치자를 지칭하는 데 사용되어 희귀하거나 존재하지 않았다. 독일어와 스칸디나비아어에는 Großherzogde("대공")과 Großfürstde("대공") 두 칭호가 공존한다.반면에, 합스부르크 (오스트리아) Großfürstentum Siebenbürgende는 영어로 대공국이 아닌 트란실바니아 대공국으로 불리는데, 그 이름/칭호가 Großfürst(entum)de에서 직접 파생되었기 때문이다. 18세기까지 독일어로는 Fürstentum Siebenbürgende, 영어로는 트란실바니아 공국으로 불렸으며, 이는 다뉴브 공국과 유사하다.

3. 현대의 대공국

룩셈부르크 대공국(1815~현재, Grousherzogdem Lëtzebuerglb, Grand-Duché de Luxembourg프랑스어, Großherzogtum Luxemburgde)은 현재까지 유일하게 남아있는 대공국이다. 룩셈부르크는 나폴레옹 시대의 프랑스로부터 독립을 되찾았고, 나폴레옹 전쟁의 정치적 후유증을 처리하기 위해 열린 빈 회의의 결정에 따라 1815년 주권 대공국이 되었다.

프랑스에 대한 충분한 균형추 역할을 하기 위해, 빈 회의는 현재의 네덜란드와 벨기에를 포함하는 새로 창설된 네덜란드 연합 왕국의 군주에게 룩셈부르크 대공의 지위를 부여하기로 결정했다. 룩셈부르크는 네덜란드의 빌럼 3세가 1890년 남성 상속자 없이 사망할 때까지 네덜란드 왕가의 개인 연합으로 남았다. 그의 딸인 네덜란드의 빌헬미나가 네덜란드 왕위를 계승했지만, 그녀는 준살리카법에 따라 룩셈부르크 대공이 될 수 없었다. 이는 빈 회의에 의해 제정되었다. 이 법에 따르면, 대공위는 남성 군주에게 넘겨져야 했다. 만약 나사우 가문의 특정 분파에 남성 상속자가 없다면, 왕위는 다른 분파의 다음 계승자에게 돌아가야 했다. 이로 인해 빌럼 3세의 먼 친척이자 나사우-바일부르크 (현재는 '룩셈부르크-나사우')의 장남인 아돌프가 대공 칭호를 받게 되었다. 현재 군주는 2000년부터 룩셈부르크의 앙리이다.

벨기에와 어느 정도 프랑스에서는 "Grand-Duché"(그랑-뒤셰, "대공국"의 프랑스어)가 이웃 국가인 룩셈부르크 대공국을 지칭하는 환유로 자주 사용된다. 이러한 관행은 인접한 벨기에의 룩셈부르크주, 즉 1839년 벨기에에 합병된 룩셈부르크의 왈론어 사용 지역과의 혼동을 피하는 데 도움이 된다. 이는 영국과 아일랜드에서 섬 전체인 아일랜드나 북아일랜드가 아닌 아일랜드 공화국을 간략하게 지칭하기 위해 "공화국"을 사용하는 방식과 유사하다.

3. 1. 룩셈부르크

룩셈부르크 대공국(1815~현재, Grousherzogdem Lëtzebuerglb, Grand-Duché de Luxembourg프랑스어, Großherzogtum Luxemburgde)은 현재까지 유일하게 남아있는 대공국이다. 룩셈부르크는 나폴레옹 시대의 프랑스로부터 독립을 되찾았고, 나폴레옹 전쟁의 정치적 후유증을 처리하기 위해 열린 빈 회의의 결정에 따라 1815년 주권 대공국이 되었다.

프랑스에 대한 충분한 균형추 역할을 하기 위해, 빈 회의는 현재의 네덜란드와 벨기에를 포함하는 새로 창설된 네덜란드 연합 왕국의 군주에게 룩셈부르크 대공의 지위를 부여하기로 결정했다. 룩셈부르크는 네덜란드의 빌럼 3세가 1890년 남성 상속자 없이 사망할 때까지 네덜란드 왕가의 개인 연합으로 남았다. 그의 딸인 네덜란드의 빌헬미나가 네덜란드 왕위를 계승했지만, 그녀는 준살리카법에 따라 룩셈부르크 대공이 될 수 없었다. 이는 빈 회의에 의해 제정되었다. 이 법에 따르면, 대공위는 남성 군주에게 넘겨져야 했다. 만약 나사우 가문의 특정 분파에 남성 상속자가 없다면, 왕위는 다른 분파의 다음 계승자에게 돌아가야 했다. 이로 인해 빌럼 3세의 먼 친척이자 나사우-바일부르크 (현재는 '룩셈부르크-나사우')의 장남인 아돌프가 대공 칭호를 받게 되었다. 현재 군주는 2000년부터 룩셈부르크의 앙리이다.

벨기에와 어느 정도 프랑스에서는 "Grand-Duché"(그랑-뒤셰, "대공국"의 프랑스어)가 이웃 국가인 룩셈부르크 대공국을 지칭하는 환유로 자주 사용된다. 이러한 관행은 인접한 벨기에의 룩셈부르크주, 즉 1839년 벨기에에 합병된 룩셈부르크의 왈론어 사용 지역과의 혼동을 피하는 데 도움이 된다. 이는 영국과 아일랜드에서 섬 전체인 아일랜드나 북아일랜드가 아닌 아일랜드 공화국을 간략하게 지칭하기 위해 "공화국"을 사용하는 방식과 유사하다.

4. 같이 보기

참조

[1]

웹사이트

Grand duke {{!}} European peerage {{!}} Britannica

https://www.britanni[...]

2023-07-03

[2]

웹사이트

Grand Duchy of Tuscany {{!}} Overview, History & Significance

https://study.com/ac[...]

2023-07-03

[3]

서적

Heart of Europe: A History of the Holy Roman Empire

Cambridge

2016

[4]

웹사이트

КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ

http://resource.hist[...]

2024-09-21

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com