퇴화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

퇴화는 생물학적, 사회적 맥락에서 다양한 의미를 지닌다. 18세기에는 뷔퐁 등의 학자들이 기후 변화가 종의 퇴화를 유발한다고 주장하며, 인류의 다양성을 설명하는 데 사용되었다. 생물학에서는 개체 발생 과정에서 기관의 축소나 소실을 의미하며, 진화 과정에서 기관이 퇴행하는 '퇴행적 진화'를 나타내기도 한다. 퇴화 기관은 흔적 기관으로 남아있기도 하며, 기생 생활을 하는 생물에게서 두드러지게 나타난다. 퇴화는 진화와 반대되는 개념이 아니며, 에너지 배분이나 중립 진화설을 통해 설명될 수 있다. 또한, 퇴화는 19세기 유럽에서 사회 변화, 도시화, 산업화로 인한 개인의 정체성 변화와 맞물려 사회적 병리 현상을 설명하는 데 사용되었으며, 20세기 초에는 우생학 등과 연관되어 사용되기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 유사 학문 - 우생학

우생학은 인간의 유전적 특질 개선을 목표로 19세기 후반 골턴에 의해 체계화되었으며, 긍정적·부정적 방식으로 전개되었으나, 나치 독일의 인종정책과 결부되어 비판받으며 쇠퇴하였지만, 현대 사회에서도 유전자 선별과 관련된 논쟁이 지속되고 있다. - 우생학 - 인종위생

인종위생은 인종의 유전적 형질 개량을 통해 사회 전체의 건강을 증진하려는 유사과학적 이론 및 실천으로, 특정 인종의 우월성 주장과 차별을 정당화하여 심각한 인권 침해를 초래한 바 있으며, 현대에는 비과학적인 개념으로 여겨지지만 차별적 형태로 잔존하고 있다. - 우생학 - 과학적 인종주의

과학적 인종주의는 17세기부터 시작되어 신체적 특징과 지능을 근거로 인종 간의 우열을 주장하며, 19세기 다윈의 진화론과 결합하여 사회적 불평등을 정당화하고, 20세기 초 우생학, 지능 검사와 결합하여 차별적인 정책을 정당화하는 데 사용되었으나, 제2차 세계 대전 이후 과학계에서 거부되었다. - 라마르크주의 - 새뮤얼 버틀러 (소설가)

새뮤얼 버틀러는 유토피아 소설 『이어원』으로 유명하고 진화론 비판 및 독특한 신학 사상을 제시한 빅토리아 시대 영국의 소설가이자 작가, 철학자, 음악가이다. - 라마르크주의 - 이반 파블로프

이반 파블로프는 조건반사 연구로 유명한 러시아의 생리학자, 심리학자, 의사이며, 1904년 노벨 생리학·의학상을 수상했고, 개의 타액 분비 실험을 통해 고전적 조건화 개념을 정립했다.

2. 18세기 퇴화 이론

18세기 후반, 퇴화 이론은 인간 차이의 본질과 기원에 대한 설명으로 주목받았다. 이 이론의 가장 주목할 만한 지지자는 조르주루이 르클레르크 콩트 드 뷔퐁이었다. 뷔퐁은 자르댕 데 플랑트의 소장품에서 영감을 얻어 자연사|Histoire Naturelle프랑스어를 저술했다.[10] 그는 기후 차이가 종의 다양성을 만들며, 이 변화가 점진적으로 인간에게도 영향을 미친다고 주장했다.[6]

뷔퐁의 퇴화 이론은 토머스 제퍼슨을 비롯한 많은 초기 미국 엘리트들의 분노를 샀다.[10] 뷔퐁 사후, 퇴화 이론은 독일어권 지역을 중심으로 많은 추종자를 얻었다. 요한 프리드리히 블루멘바흐는 괴팅겐 대학교 강의에서 뷔퐁을 칭찬했고,[5] 이마누엘 칸트는 쾨니히스베르크 대학교에서 자연 지리학 강좌를 통해 뷔퐁의 저작을 검토했다.[14]

2. 1. 조르주루이 르클레르, 콩트 드 뷔퐁

조르주루이 르클레르크 콩트 드 뷔퐁(Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon)은 뛰어난 수학자이자 박물학자로, 파리의 자르댕 데 플랑트(Jardin des plantes) 관장을 역임했다.[10] 뷔퐁은 자연사프랑스어(Histoire Naturelle)라는 백과사전적 저서를 통해 기후 차이가 종의 다양성을 만들고, 이러한 변화가 점진적으로 일어나 인간에게도 영향을 미친다고 주장했다.[6]뷔퐁은 퇴화가 신세계(아메리카 대륙)에서 특히 불리하게 작용한다고 보았다. 그는 아메리카가 유럽보다 춥고 습하며, 이로 인해 신세계의 종 수가 제한되고 생존하는 동물들의 크기와 활력이 감소한다고 믿었다.[6] 나아가 신세계 원주민들은 타인에 대한 강한 감정을 느낄 능력이 없으며, 사랑과 욕망조차 느끼지 못한다고 주장했다.[6]

뷔퐁의 이러한 주장은 당시 미국 엘리트들의 분노를 샀다. 특히 토머스 제퍼슨은 뷔퐁의 주장을 반박하며, 신세계의 동물들도 유럽과 마찬가지로 같은 환경에서 살고 있다고 주장했다.[11] 제퍼슨은 미국 야생의 장엄함을 보여주기 위해 노력했고, 존 설리번(John Sullivan (general)) 장군이 보낸 무스를 통해 뷔퐁에게 이를 증명하려 했다.[10] 그러나 뷔퐁은 무스가 도착한 지 3개월 만에 사망하여 그의 신세계 퇴화 이론은 자연사프랑스어에 남게 되었다.[10]

2. 2. 토머스 제퍼슨의 반박

토머스 제퍼슨은 조르주루이 르클레르크 콩트 드 뷔퐁의 퇴화 이론에 대해, 신세계의 동물들도 유럽의 동물들과 마찬가지로 같은 태양 아래에서 살고 같은 땅을 밟고 있다고 반박했다.[11] 1785년 저서 ''버지니아주에 관한 노트''(Notes on the State of Virginia)에서 제퍼슨은 뷔퐁의 주장을 정면으로 반박했다.[11] 제퍼슨은 미국 야생의 장엄함을 직접 보여줌으로써 뷔퐁의 신세계에 대한 견해를 바꿀 수 있다고 믿었다.[10] 그는 프랑스 주재 대사로 재직하면서 미국 동포들에게 파리에 박제된 무스를 보내달라고 거듭 요청했고, 수개월의 노력 끝에 존 설리번(John Sullivan (general)) 장군이 무스를 프랑스로 보냈다.[10] 뷔퐁은 무스가 도착한 지 불과 3개월 만에 사망하여, 그의 신세계 퇴화 이론은 자연사|Histoire Naturelle프랑스어에 영원히 남게 되었다.[10]2. 3. 요한 프리드리히 블루멘바흐

요한 프리드리히 블루멘바흐는 해부학자이자 박물학자로, 괴팅겐 대학교 강의에서 조르주루이 르클레르크 콩트 드 뷔퐁을 칭찬했다.[5] 그는 논문 ''인류 종의 자연적 다양성에 관하여''(De Generis Humani Varietate Nativa)에서 뷔퐁의 퇴화 이론을 채택했다. 이 논문의 핵심은 모든 인류가 같은 종에 속한다는 것이었다.[7] 블루멘바흐는 기후, 공기, 태양의 강도 등 여러 요인들이 퇴화를 촉진하고 인간 사이의 외형적 차이를 만든다고 보았다.[7] 그러나 그는 이러한 변화가 쉽게 되돌릴 수 있으며, 따라서 종 분화의 근거가 되지 않는다고 주장했다.[7]블루멘바흐는 에세이 "인간 종과 돼지 종에 관하여"(Über Menschen-Rassen und Schweine-Rassen)에서 돼지의 예를 들어 서로 다른 인간 종 사이의 관계를 설명했다.[12] 그는 집돼지와 멧돼지가 같은 종에 속하는 것으로 간주된다면, 피부색이나 키에 관계없이 서로 다른 인간도 같은 종에 속해야 한다고 주장했다.[12] 블루멘바흐에게 세계의 모든 사람들은 스펙트럼 상의 서로 다른 단계로 존재했다.[7] 1795년에 출판된 ''인류 종의 자연적 다양성에 관하여'' 제3판은 인간을 코카서스, 에티오피아, 몽골, 말레이, 아메리카 인종으로 분류하는 인종 분류 체계를 도입한 것으로 유명하다.[13]

2. 4. 이마누엘 칸트

이마누엘 칸트는 1777년 에세이 ''인간의 여러 인종에 관하여''(Von der verschiedenen Racen der Menschen)에서 모든 인간이 공통의 기원을 공유한다는 믿음을 표현했다. 그는 이러한 주장의 증거로 인간의 상호 번식 능력을 제시했다.[14] 또한 칸트는 공유된 뿌리를 가진 집단 간의 유전적 차이로 정의되는 "퇴화"라는 용어를 도입했다.[14] 칸트는 이러한 퇴화의 정의로부터 "인종"이라는 의미를 도출했다.[14] 그는 퇴화가 오랜 기간 동안 보존될 때 인종이 발전한다고 주장했다.[14] 서로 다른 퇴화와의 교배가 "중간 자손"을 낳을 경우에만 집단이 인종을 구성할 수 있었다.[14] 칸트는 공유된 인간 기원 이론을 옹호했지만, 기존 인종 간에 선천적인 위계질서가 있다고 주장했다. 1788년 칸트는 "목적론적 원리의 사용에 관하여"(Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien)를 썼다.[5] 이 저서에서 그는 인간의 자연 속 위치는 개인이 생산하는 땀의 양에 의해 결정되며, 이는 생존할 수 있는 선천적 능력을 보여준다고 주장했다.[5] 땀은 피부에서 나오기 때문에 피부색은 인간 사이의 중요한 구분을 나타낸다고 보았다.[5]3. 퇴화 개념의 역사적 발전

퇴화 개념은 계몽주의 시대와 산업 혁명 시기 유럽에서 나타났으며, 이는 심오한 사회 변화와 급격하게 변화하는 개인의 정체성 감각이 있던 시기였다.

19세기 초, 극심한 인구 변동과 도시화는 이전에 거의 알려지지 않았던 사회 변화와 도시의 군중 심리에 대한 불안감을 야기했다. 이러한 변화는 윌리엄 코벳, 찰스 디킨스의 소설, J. M. W. 터너의 그림, 그리고 구스타브 르 봉, 게오르그 짐멜과 같은 초기 사회 심리학자들의 연구에서 기록되었다. 에드윈 채드윅, 헨리 메이휴, 찰스 부스 등 빅토리아 시대 사회 개혁가들은 영국 노동 계급의 도시 생활에서 나타나는 공중 보건 상의 "쇠퇴"에 우려를 표하며, 주거 및 위생 시설 개선, 공원 및 레크리에이션 시설 접근성 향상, 식단 개선, 알코올 섭취 감소 등을 주장했다. 제임스 캔틀리 경은 1885년 강의 "런던 시민의 퇴화"에서 이러한 공중 보건 관점에서의 기여를 논의했다. 도시 노동 계급과의 일상적인 접촉의 새로운 경험은 중산층 문화를 위협하는 것처럼 보이는 그들의 인식된 생식력에 대한 일종의 공포스러운 매혹을 낳았다.

장바티스트 라마르크 등의 원시 진화 생물학과 변환론적 추측, 퀴비에 남작의 멸종 이론은 자연 세계의 불안정한 측면에 대한 인식을 확립하는 데 중요한 역할을 했다. 로버트 녹스가 지지한 다원론적 다수 인간 기원 이론은 찰스 다윈에 의해 거부되었으며, 다윈은 제임스 카울스 프리처드를 따라 전체 인류의 단일 아프리카 기원에 동의했다.

세계 무역 및 식민주의의 발전, 초기 유럽의 세계화 경험은 다양한 문화적 표현과 서구 문명의 취약성에 대한 인식을 가져왔다.

18세기 에드워드 기번의 ''로마 제국 쇠망사''(1776–1789)와 같은 역사적 학문의 성장은 역사적 쇠퇴에 대한 새로운 관심을 불러일으켰다. 이는 혁명 이후 19세기 프랑스 정치 생활의 어려움과 불편하게 공명했다.

베네딕트 모렐의 ''인류의 퇴화에 관한 논문''(1857)은 퇴화 이론을 자세하게 표현했다. 그는 술 중독과 중독이 다음 세대에서 히스테리, 간질, 성적 변태, 정신 이상, 학습 장애 및 불임을 초래한다고 믿었다. 아르튀르 드 고비노는 역사와 문명이 주로 민족적 요인에 의해 결정되며, 혼혈 결혼 ("혼혈")이 사회적 혼란을 초래한다고 주장했다. 그의 작품은 독일에서 긍정적인 평가를 받았으며, 특히 리하르트 바그너와 에밀 크레펠린이 주목했다.

영국에서는 레이 랭케스터가 기생충 생물학에 대한 논의를 통해 퇴화 개념을 과학적으로 표현했다. 제2차 보어 전쟁 (1899–1902)에 징집된 영국 육군 신병들의 열악한 신체 상태는 정부 당국에 경각심을 불러일으켰다. 정신과 의사 헨리 모즐리는 퇴화의 영향에 대해 비관적인 입장을 보였으며, 이는 1913년 정신 질환 방지법 제정으로 이어졌다.

''세기말'' 시대에 막스 노르다우는 ''퇴화''(1892)라는 베스트셀러를 통해 큰 성공을 거두었다. 지그문트 프로이트는 퇴화 개념에 대해 부정적인 입장을 보였다. 제1차 세계 대전 즈음에 퇴화는 대중적 관심에서 멀어졌지만, 우생학자 및 사회 다윈주의자들의 글에서 일부 관심사가 지속되었다. 오스발트 슈펭글러의 ''서구의 몰락''(1919)은 전쟁 직후 퇴화론적 정신의 일부를 포착했다.

3. 1. 19세기 사회 변화와 퇴화

계몽주의 시대와 산업 혁명 시기 유럽에서 퇴화 개념이 나타났으며, 이는 심오한 사회 변화와 급격하게 변화하는 개인의 정체성 감각이 있던 시기였다. 여러 요인이 관련되었다.19세기 초, 극심한 인구 변동과 도시화는 이전에 거의 알려지지 않았던 사회 변화와 도시의 군중 심리에 대한 불안감을 야기했다. 이러한 변화는 윌리엄 코벳, 찰스 디킨스의 소설, J. M. W. 터너의 그림, 그리고 구스타브 르 봉, 게오르그 짐멜과 같은 초기 사회 심리학자들의 연구에서 기록되었다. 에드윈 채드윅, 헨리 메이휴, 찰스 부스 등 빅토리아 시대 사회 개혁가들은 영국 노동 계급의 도시 생활에서 나타나는 공중 보건 상의 "쇠퇴"에 우려를 표하며, 주거 및 위생 시설 개선, 공원 및 레크리에이션 시설 접근성 향상, 식단 개선, 알코올 섭취 감소 등을 주장했다. 제임스 캔틀리 경은 1885년 강의 "런던 시민의 퇴화"에서 이러한 공중 보건 관점에서의 기여를 논의했다.

장바티스트 라마르크 등의 원시 진화 생물학과 변환론적 추측, 퀴비에 남작의 멸종 이론은 자연 세계의 불안정한 측면에 대한 인식을 확립하는 데 중요한 역할을 했다. 로버트 녹스가 지지한 다원론적 다수 인간 기원 이론은 찰스 다윈에 의해 거부되었으며, 다윈은 제임스 카울스 프리처드를 따라 전체 인류의 단일 아프리카 기원에 동의했다.

세계 무역 및 식민주의의 발전, 초기 유럽의 세계화 경험은 다양한 문화적 표현과 서구 문명의 취약성에 대한 인식을 가져왔다.

18세기 에드워드 기번의 ''로마 제국 쇠망사''(1776–1789)와 같은 역사적 학문의 성장은 역사적 쇠퇴에 대한 새로운 관심을 불러일으켰다. 이는 혁명 이후 19세기 프랑스 정치 생활의 어려움과 불편하게 공명했다.

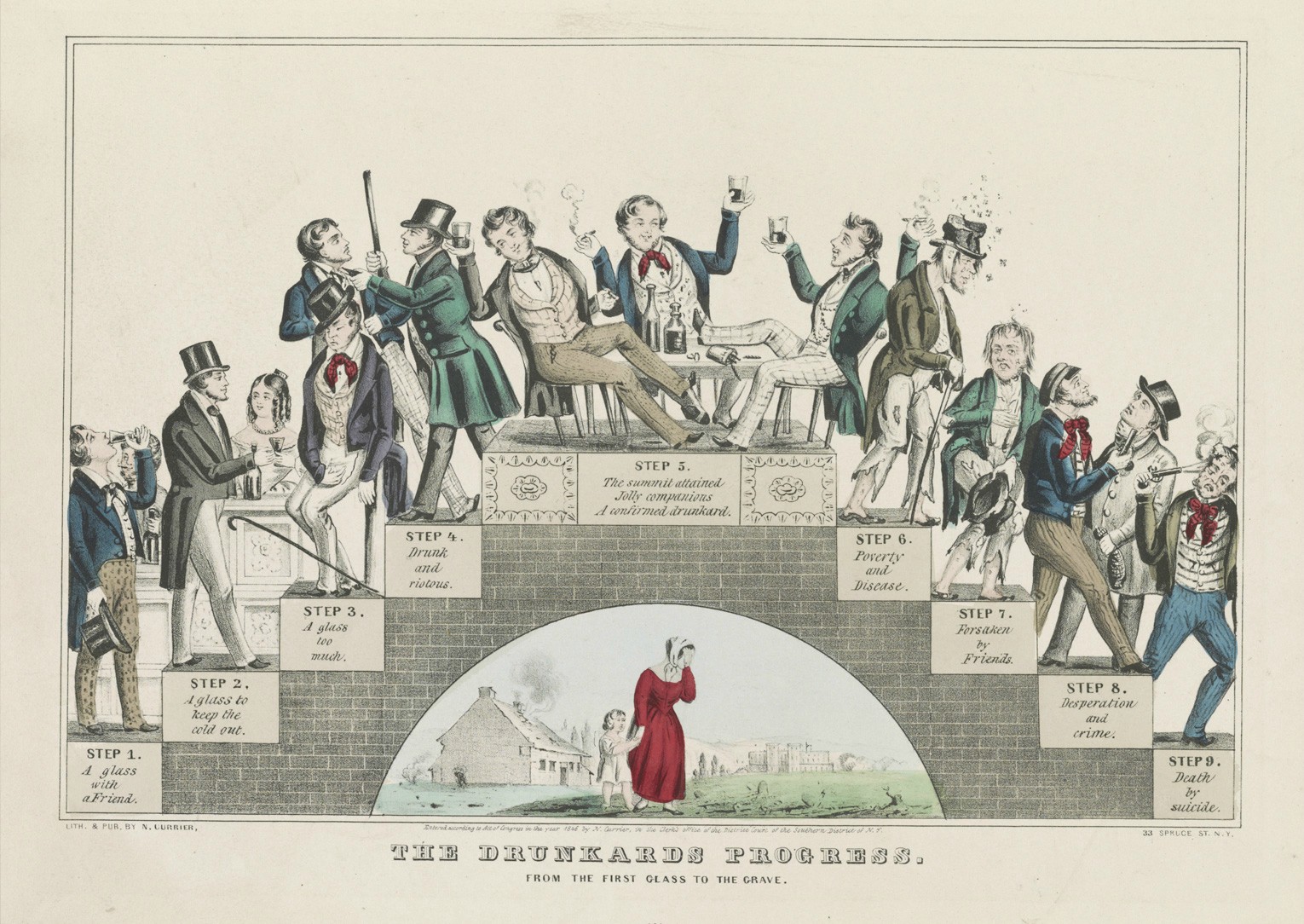

베네딕트 모렐의 ''인류의 퇴화에 관한 논문''(1857)은 퇴화 이론을 자세하게 표현했다. 그는 술 중독과 중독이 다음 세대에서 히스테리, 간질, 성적 변태, 정신 이상, 학습 장애 및 불임을 초래한다고 믿었다. 아르튀르 드 고비노는 역사와 문명이 주로 민족적 요인에 의해 결정되며, 혼혈 결혼 ("혼혈")이 사회적 혼란을 초래한다고 주장했다. 그의 작품은 독일에서 긍정적인 평가를 받았으며, 특히 리하르트 바그너와 에밀 크레펠린이 주목했다.

영국에서는 레이 랭케스터가 기생충 생물학에 대한 논의를 통해 퇴화 개념을 과학적으로 표현했다. 제2차 보어 전쟁 (1899–1902)에 징집된 영국 육군 신병들의 열악한 신체 상태는 정부 당국에 경각심을 불러일으켰다. 정신과 의사 헨리 모즐리는 퇴화의 영향에 대해 비관적인 입장을 보였으며, 이는 1913년 정신 질환 방지법 제정으로 이어졌다.

''세기말'' 시대에 막스 노르다우는 ''퇴화''(1892)라는 베스트셀러를 통해 큰 성공을 거두었다. 지그문트 프로이트는 퇴화 개념에 대해 부정적인 입장을 보였다. 제1차 세계 대전 즈음에 퇴화는 대중적 관심에서 멀어졌지만, 우생학자 및 사회 다윈주의자들의 글에서 일부 관심사가 지속되었다. 오스발트 슈펭글러의 ''서구의 몰락''(1919)은 전쟁 직후 퇴화론적 정신의 일부를 포착했다.

3. 2. 진화 생물학과 퇴화

퇴화 개념은 계몽주의 시대와 산업 혁명 시기 유럽에서 나타났으며, 이는 사회 변화와 급변하는 개인의 정체성에 대한 감각이 있던 때였다.장바티스트 라마르크 등 박물학자들의 변환론적 추측은 퀴비에 남작의 멸종 이론과 함께 자연 세계의 불안정한 측면에 대한 인식을 확립하는 데 중요한 역할을 했다. 로버트 녹스가 ''인종의 인종''에서 지지한 다원론적 다수의 인간 기원 이론은 찰스 다윈에 의해 거부되었으며, 그는 제임스 카울스 프리처드를 따라 전체 인류의 단일 아프리카 기원에 동의했다.[15]

퇴화 이론은 베네딕트 모렐의 ''인류의 퇴화에 관한 논문''(1857)에서 자세하게 표현되었으며, 이는 매독 감염(''매독 연구'')을 둘러싼 임상 문헌을 연상시킨다. 모렐의 정신과 이론은 그의 친구 필리프 부셰에 의해 채택되고 옹호되었으며, 그의 정치적 영향력을 통해 프랑스 법률 및 행정 의학의 공식적인 교리가 되었다.

영국에서 퇴화는 레이 랭케스터의 과학적 표현을 받았으며, 그의 기생충 생물학에 대한 상세한 논의는 큰 영향을 미쳤다. 정신과 의사 헨리 모즐리는 처음에 퇴화된 가족 계통은 사회적 결과가 거의 없이 사라질 것이라고 주장했지만, 나중에는 일반 인구에 대한 퇴화의 영향에 대해 더 비관적이 되었다.[15]

세기말 시대에 막스 노르다우는 그의 베스트셀러 ''퇴화''(1892)로 큰 성공을 거두었다. 지그문트 프로이트는 퇴화 개념에 적대적이었다. 퇴화는 제1차 세계 대전 즈음에 대중적이고 유행하는 호의에서 벗어났지만, 그 관심사 중 일부는 우생학자 및 사회 다윈주의자의 글에서 지속되었다. 오스발트 슈펭글러의 ''서구의 몰락''(1919)은 전쟁 직후 퇴화론적 정신의 일부를 포착했다.

3. 3. 세계화와 퇴화

계몽주의 시대와 산업 혁명 시기 유럽에서 사회 변화와 급격한 개인의 정체성 변화에 대한 불안감 속에서 퇴화 개념이 나타났다. 여기에는 여러 요인이 작용했다.19세기 초 도시화로 인한 극심한 인구 변동은 사회 변화와 도시의 군중 심리에 대한 불안감을 야기했다. 이는 윌리엄 코벳, 찰스 디킨스, J. M. W. 터너 등의 작품에 기록되었고, 구스타브 르 봉, 게오르그 짐멜 등 초기 사회 심리학자들도 이 현상을 연구했다. 에드윈 채드윅, 헨리 메이휴, 찰스 부스 등 빅토리아 시대 사회 개혁가들은 노동 계급의 도시 생활에서 나타나는 공중 보건 악화, 즉 "쇠퇴"에 대한 우려를 표명하며 주거 및 위생 시설 개선, 공원 및 레크리에이션 시설 접근성 향상, 식단 개선, 알코올 섭취 감소 등을 주장했다. 제임스 캔틀리 경은 1885년 "런던 시민의 퇴화" 강연에서 이러한 공중 보건 문제를 논의했다. 도시 노동 계급과의 접촉은 중산층에게 그들의 높은 생식력에 대한 공포와 매혹을 동시에 불러일으켰다.[15]

장바티스트 라마르크 등 박물학자들의 변환론적 추측과 퀴비에 남작의 멸종 이론은 자연계의 불안정성에 대한 인식을 확립하는 데 기여했다. 로버트 녹스는 ''인종의 인종''에서 다원론적 다수 인간 기원 이론을 주장했으나, 찰스 다윈은 제임스 카울스 프리처드를 따라 인류의 단일 아프리카 기원을 지지하며 이를 거부했다.

세계 무역과 식민주의의 발전, 초기 유럽의 세계화 경험은 다양한 문화적 표현과 서구 문명의 취약성에 대한 인식을 가져왔다.[15]

18세기 에드워드 기번의 ''로마 제국 쇠망사''(1776–1789) 등으로 대표되는 역사학의 성장은 역사적 쇠퇴에 대한 관심을 불러일으켰고, 이는 19세기 프랑스 정치 상황과 맞물려 주목받았다.[15]

베네딕트 모렐은 ''인류의 퇴화에 관한 논문''(1857)에서 퇴화 이론을 상세히 제시했다. 그는 술 중독과 중독이 다음 세대에 히스테리, 간질, 성적 변태, 정신 이상, 학습 장애, 불임 등을 유발한다고 보았다. 이는 라마르크식 생물학적 사고의 예시이며, 매독 감염에 대한 의학적 논의와도 관련된다. 모렐의 이론은 필리프 부셰에 의해 프랑스 법률 및 행정 의학의 공식 교리가 되었다.[15]

아르튀르 드 고비노는 민족적 요인이 역사와 문명을 결정하며, 혼혈 결혼 ("혼혈")이 사회 혼란을 야기한다고 주장했다. 그의 작품은 독일에서, 특히 리하르트 바그너와 에밀 크레펠린에게 큰 영향을 주었다. 그러나 그의 글에는 반유대주의적 편견이 없었다. 이탈리아의 체사레 롬브로소는 범죄 인류학 연구에서 ''atavistic retrogression'' 개념을 제시했다.[15]

영국에서는 레이 랭케스터가 기생충 생물학 연구를 통해 퇴화 개념을 과학적으로 표현했다. 제2차 보어 전쟁 (1899–1902) 징집병들의 열악한 신체 상태는 영국 정부에 경각심을 불러일으켰다. 헨리 모즐리는 퇴화된 가족 계통이 사회적 영향 없이 사라질 것이라고 প্রথমে 주장했으나, 나중에는 일반 인구에 대한 퇴화의 영향에 대해 더 비관적인 입장을 보였다.[15] 이러한 퇴화에 대한 불안은 1913년 정신 질환 방지법 제정으로 이어졌으며, 윈스턴 처칠이 이를 지지했다.[15]

세기말 시대에 막스 노르다우는 ''퇴화''(1892)라는 베스트셀러를 통해 큰 성공을 거두었다. 지그문트 프로이트는 노르다우에게 큰 감명을 받지 않았고 퇴화 개념에 반대했다. 제1차 세계 대전 즈음 퇴화는 대중적 관심에서 멀어졌지만, 우생학자 및 사회 다윈주의자들의 글에서 그 관심사가 일부 이어졌다. 오스발트 슈펭글러의 ''서구의 몰락''(1919)은 전쟁 직후 퇴화론적 정신의 일부를 반영했다.[15]

3. 4. 베네딕트 모렐과 아르튀르 드 고비노

베네딕트 모렐의 ''인류의 퇴화에 관한 논문''(1857)은 노르망디 루앙의 정신병원에서 나온 복잡한 임상 해설 작품으로, 적어도 대중의 상상력 속에서는 아르튀르 드 고비노의 ''인류의 불평등에 관한 에세이''(1855)와 융합되었다. 모렐의 ''정신적 퇴화'' 개념은 한 가족 내에서 한 세대의 술 중독과 중독이 다음 세대에서 히스테리, 간질, 성적 변태, 정신 이상, 학습 장애 및 불임을 초래한다는 것으로, 라마르크식 생물학적 사고의 한 예이다. 모렐의 의학적 논의는 매독 감염(''매독 연구'')을 둘러싼 임상 문헌을 연상시킨다. 모렐의 정신과 이론은 그의 친구 필리프 부셰에 의해 채택되고 옹호되었으며, 그의 정치적 영향력을 통해 프랑스 법률 및 행정 의학의 공식적인 교리가 되었다.[15]아르튀르 드 고비노는 귀족 가계를 주장하는 (지배적이고 간통하는 어머니를 둔) 가난한 가정 출신으로, 역사 로맨스의 실패한 작가였고, 그의 아내는 마르티니크 출신의 크리올족이라는 소문이 파다했다. 그럼에도 불구하고 드 고비노는 역사와 문명의 과정이 주로 민족적 요인에 의해 결정되며, 혼혈 결혼 ("혼혈")이 사회적 혼란을 초래한다고 주장했다. 드 고비노는 프랑스 외교부에서 성공적인 경력을 쌓았고, 이란과 브라질에서 장기간 생활했으며, 말년에는 유럽을 여행하며 아내와 딸들에게 학대받은 것을 한탄했다. 그는 1882년 토리노에서 기차를 타다가 심장마비로 사망했다. 그의 작품은 독일어 번역으로 훌륭한 평가를 받았으며, 특히 작곡가 리하르트 바그너에 의해, 그리고 저명한 독일 정신과 의사 에밀 크레펠린은 나중에 독일 국민에게 퇴화가 제기하는 위험에 대해 광범위하게 글을 썼다. 드 고비노의 글은 제3제국의 선구자들에게 막대한 영향을 미쳤지만, 기묘하게도 반유대주의적 편견은 없었다.[15]

3. 5. 체사레 롬브로소와 범죄 인류학

아르튀르 드 고비노의 저작은 제3제국의 선구자들에게 큰 영향을 주었지만, 반유대주의적 편견은 보이지 않았다. 이탈리아의 체사레 롬브로소는 격세 유전 개념을 바탕으로 한 범죄 인류학 연구에서 리소르지멘토 시기 칼라브리아에서 젊은 군의관으로 복무했던 경험에서 영감을 얻었다.[15]3. 6. 막스 노르다우와 세기말

계몽주의와 산업 혁명을 거치며 사회 변화와 개인 정체성의 급격한 변화 속에서 퇴화 개념이 나타났다. 19세기 초 극심한 인구 변동과 도시화는 군중 심리에 대한 불안감을 야기했고, 이는 여러 예술 작품과 초기 사회 심리학자들에 의해 탐구되었다. 에드윈 채드윅 등의 사회 개혁가들은 노동 계급의 도시 생활 환경 개선을 주장했고, 제임스 캔틀리는 런던 시민의 퇴화에 대해 논했다. 이러한 상황은 중산층에게 노동 계급의 생식력에 대한 공포와 매혹을 동시에 불러일으켰다.[15]장바티스트 라마르크의 진화 생물학과 조르주 퀴비에의 멸종 이론은 자연계의 불안정성에 대한 인식을 높였다. 로버트 녹스의 다원론적 인류 기원 이론은 찰스 다윈에 의해 부정되었고, 다윈은 제임스 카울스 프리처드를 따라 인류의 단일 아프리카 기원을 지지했다. 세계 무역과 식민주의의 발전은 서구 문명의 취약성과 다양한 문화에 대한 인식을 가져왔다. 에드워드 기번의 ''로마 제국 쇠망사''는 역사적 쇠퇴에 대한 관심을 불러일으켰고, 이는 프랑스 혁명 이후의 정치 상황과 맞물렸다.[15]

베네딕트 모렐은 ''인류의 퇴화에 관한 논문''에서 퇴화 이론을 구체화했다. 그는 정신적 퇴화가 가족 내에서 세대를 거쳐 다양한 질병을 유발한다고 보았으며, 이는 라마르크식 생물학적 사고의 예시였다. 모렐의 이론은 필리프 부셰에 의해 프랑스 법률 및 행정 의학의 교리가 되었다. 아르튀르 드 고비노는 민족적 요인이 역사와 문명을 결정하며, 혼혈 결혼이 사회 혼란을 야기한다고 주장했다. 그의 작품은 리하르트 바그너와 에밀 크레펠린 등에게 영향을 주었다. 체사레 롬브로소는 ''atavistic retrogression'' 개념으로 범죄 인류학에 기여했다.[15]

영국에서는 레이 랭케스터가 기생충 생물학 연구를 통해 퇴화 개념을 과학적으로 표현했다. 제2차 보어 전쟁 당시 영국군 신병들의 열악한 신체 상태는 퇴화에 대한 우려를 높였고, 1913년 정신 질환 방지법 제정으로 이어졌다. 헨리 모즐리는 퇴화의 영향에 대해 비관적인 견해를 가졌다.[15]

''세기말'' 시대에 막스 노르다우는 그의 저서 ''퇴화''를 통해 큰 성공을 거두었다. 지그문트 프로이트는 노르다우와 퇴화 개념에 대해 부정적인 입장이었다. 퇴화 개념은 제1차 세계 대전 즈음에 인기가 줄었지만, 우생학과 사회 다윈주의에 영향을 주었고, 오스발트 슈펭글러의 ''서구의 몰락''에도 반영되었다.[15]

3. 7. 20세기 초 퇴화 개념의 쇠퇴

20세기 초, 퇴화 개념은 여러 요인으로 인해 쇠퇴하기 시작했다.제1차 세계 대전 즈음에 퇴화는 대중적이고 유행하는 호의에서 벗어났다. 하지만, 그 관심사 중 일부는 우생학자 및 사회 다윈주의자들의 글에서 지속되었다. 예를 들어, R. 오스틴 프리먼, 앤서니 루도비치, 롤프 가디너 등이 그러한 경향을 보였다. 또한 데니스 휘틀리의 ''후세에 보내는 편지''에서도 이러한 경향을 찾아볼 수 있다. 오스발트 슈펭글러의 ''서구의 몰락''(1919)은 전쟁 직후 퇴화론적 정신의 일부를 포착했다.[15]

4. 심리학과 에밀 크레펠린

에밀 크레펠린은 자신의 정신과 진료와 퇴화 이론을 연결했다. 퇴화 이론의 핵심은 "퇴행성" 질환에서 정신 기능과 사회 적응 능력이 세대를 거치면서 꾸준히 저하된다는 것이다. 예를 들어, 신경질적인 성격에서 주요 우울 장애, 노골적인 정신병적 질환, 마침내 심각하고 만성적인 인지 장애, 즉 치매와 유사한 형태로 세대 간 발전이 있을 수 있다고 보았다.[16] 크레펠린과 그의 동료들은 대체로 퇴화 이론에 기반한 연구를 진행했다. 그는 퇴화 이론에 대해 구체적으로 언급하지는 않았지만, 긍정적이면서도 양가적인 태도를 보였다. 질병, 특히 만성 정신 질환을 자연의 일반적인 경로에서 벗어나는 퇴행성 과정, 즉 잘못된 방향으로의 진화 징후로 간주하는 것은 퇴화 이론의 틀에 잘 들어맞았다.

그러나 크레펠린은 이 개념의 지나치게 단순화된 버전에 대해서는 회의적이었다. 체사레 롬브로소의 "범죄 인류학"의 기본 아이디어에 대해 긍정적으로 언급하면서도, 개인의 신체적 외모만으로 "퇴화"되었다고 식별할 수 있는 "퇴화의 낙인"이라는 대중적인 아이디어는 받아들이지 않았다.

5. 진보의 어두운 면으로서의 퇴화

19세기 유럽과 북아메리카에서는 산업, 정치, 경제가 빠르게 발전했지만, 동시에 범죄, 광기, 부랑자, 매춘과 같은 사회 문제도 늘어났다. 이러한 모순적인 상황 속에서 진화 과학자, 범죄 인류학자, 정신과 의사들은 문명과 과학의 발전이 오히려 신체적, 사회적 병을 일으키는 원인이 될 수 있다고 생각했다.[2]

5. 1. 퇴화 이론과 진화론

레이 랭케스터는 "어떤 새로운 조건이 종의 음식과 안전을 매우 쉽게 얻도록 만든다면, 퇴화로 이어지는 것처럼 보인다"라고 말했다.[19] 막스 노르다우는 "우리는 지금 심각한 정신적 유행병, 일종의 퇴화와 히스테리의 흑사병 한가운데 서 있으며, '다음은 무엇이 올 것인가?'라고 사방에서 불안하게 묻는 것은 당연하다."라고 말했다.[20]진보라는 개념은 사회적, 정치적, 과학적 이론이었다. 다윈의 ''종의 기원''에 묘사된 진화론은 많은 사회 이론가들에게 사회적, 정치적 진보라는 개념의 필수적인 과학적 기반을 제공했다. 19세기에 ''진화''와 ''진보''라는 용어는 종종 같은 의미로 사용되었다.[22]

그러나 19세기 유럽과 북아메리카의 급속한 산업, 정치, 경제적 진보는 증가하는 범죄율, 광기, 부랑, 매춘 등에 대한 지속적인 논의와 병행되었다. 이러한 상황에 직면한 진화 과학자, 범죄 인류학자, 정신과 의사들은 문명과 과학적 진보가 그것에 대한 방어만큼이나 신체적, 사회적 병리의 원인이 될 수 있다고 가정했다.[2]

퇴화 이론에 따르면, 유한한 질병, 장애, 도덕적 습관의 네트워크에서 개인적 및 사회적 병리의 집합은 생물학적 기반의 고통으로 설명될 수 있다. 고통의 주요 증상은 희생자의 생명력과 의지력이 약해지는 것으로 여겨졌다. 범죄, 폭력, 알코올 중독, 매춘, 도박, 포르노를 포함한 광범위한 사회적 및 의학적 일탈은 개인 내의 생물학적 결함에 대한 언급으로 설명할 수 있었다. 퇴화 이론은 진화론에 근거했다. 퇴화의 힘은 진화의 힘에 반대했고, 퇴화에 시달리는 사람들은 더 이른 진화 단계로의 ''복귀''를 나타내는 것으로 여겨졌다. 베네딕트 모렐은 "어떤 유해한 영향 아래에서 유기체가 쇠약해지면, 그 후손은 건강하고 정상적인 종의 유형을 닮지 않고... 정상적인 형태에서 벗어난 병적 편차... 발달의 틈, 기형 및 허약함을 전달하는 능력을 가진 새로운 아종을 형성할 것이다."라고 썼다.[23] 약물이나 알코올과 같은 환경적 요인이 진화적으로 ''더 원시적인'' 단계로 한 사람의 자손을 되돌릴 것이라고 모렐은 주장했다.[21]

''퇴화 이론''은 다윈주의보다 라마르크주의에 더 많은 빚을 졌는데, "사용하거나 잃어버리거나"라는 보조 정리를 알고 있었기 때문이다.[25]

생물학적으로 진화는 생물 개체, 또는 그 집단이 경대에 따라 전달되어 가는 성질의 누적적인 변화를 의미하며[37], 반드시 진보를 의미하지 않는다.

일반적으로 생물학에서의 퇴화라는 말이, 생물학에서의 진화라는 말과 반대 의미의 말이라는 오해도 널리 보인다.[38] 일본어의 경우, "퇴화"라는 말은 진화의 대의어로 사용되기 시작했고, 후에 영어의 degeneration영어의 번역으로 사용되게 되었으며, 마사오카 시키나 오카 아사지로 등도 진화와 반대 의미로 사용하고 있다.[39]

생물학적으로 퇴화는 진화의 어떤 측면을 구성한다는 생각이 적절하다. 예를 들어 말의 진화에서는, 평탄한 초원을 달리기 위한 적응으로서 발의 가운데 발가락이 발달하고, 그 한편으로는 그 외의 발가락은 퇴화했다. 그 결과, 현생의 말은 한 개의 발가락이다. 즉, 말의 진화에서는 가운데 발가락 이외의 발가락의 퇴화가 중요한 역할을 하고 있는 것이다.[34]

진화의 역사상, 어떤 단계에서 발달한 기관이, 그 후에 퇴화를 시작하는 것은 드물지 않다. 그러나 반대로 퇴화한 기관이 다시 발달하는 것은 드물며, 퇴화에 의해 소실된 기관이 다시 부활하는 예는 적다.[40][41] 예를 들어 조류의 앞다리는 날개가 되고, 이 과정에서 엄지발가락 이외의 발가락은 퇴화하고 있다. 지상 동물로 생활하는 조류는 많이 있지만, 보행이나 파지를 위해 다시 앞다리에 발가락을 갖춘 새는 없고, 모두 부리나 뒷다리로 앞다리의 기능을 대용하고 있다. 유일하게 남아메리카의 호아친에서 어린 새의 엄지발가락에 발톱이 있는 정도이다.[42] 이처럼 퇴화에 의한 소실의 비가역성을 "진화 비가역의 법칙" 혹은 "드로의 법칙"이라고 한다.[43]

또한, 다양한 기관이 동시에 퇴화 경향을 보이는 예가 있으며, 그러한 생물에서는 체제 그 자체도 퇴행해 버리는 현상이 있다. 특히 기생성의 동물에서는 그 경향이 강하게 보인다. 기생충의 생활에서는 섭식 기관, 소화 기관, 감각 기관, 운동 기관 등을 사용할 필요가 적고, 퇴화하는 경우가 많다. 그것이 극단적으로 진행된 경우, 예를 들어 소화관이 완전히 없어지고, 순환계나 배출계도 퇴화하고, 본래 그 동물 문이 가지는 기본적인 구조까지도 잃는다.[44]

중생동물문은 다세포이지만 조직이나 기관을 갖지 않고, 원생동물과 후생동물의 중간에 위치하는 것으로서 이 이름이 붙여졌지만, 최근에는 후생동물이 기생 생활에 의해 단순화된 것으로 생각되고 있다. 게다가 점액포자충류는 세포 내 기생의 단세포 생물이지만, 근년에는 이것도 후생동물이 기생 생활에 의해 단세포 단계에까지 퇴행적 진화를 이룬 결과라고 말해지게 되었다.[45]

6. 개체 발생과 계통 발생에서의 퇴화

다윈의 ''종의 기원''에 묘사된 진화론은 많은 사회 이론가들에게 사회적, 정치적 진보라는 개념의 과학적 기반을 제공했다. 19세기에는 ''진화''와 ''진보''라는 용어가 종종 같은 의미로 사용되었다.[22]

19세기 유럽과 북아메리카의 급속한 산업, 정치, 경제적 진보는 증가하는 범죄율, 광기, 부랑, 매춘 등에 대한 논의와 병행되었다. 이러한 상황에 직면한 진화 과학자, 범죄 인류학자, 정신과 의사들은 문명과 과학적 진보가 신체적, 사회적 병리의 원인이 될 수 있다고 보았다.[2]

퇴화 이론에 따르면, 질병, 장애, 도덕적 습관에서 비롯된 개인적 및 사회적 병리는 생물학적 고통으로 설명될 수 있었다. 주요 증상은 희생자의 생명력과 의지력이 약해지는 것이었다. 범죄, 폭력, 알코올 중독, 매춘, 도박, 포르노 등 사회적, 의학적 일탈은 개인 내 생물학적 결함으로 설명되었다. 퇴화는 진화의 반대 힘으로, 퇴화에 시달리는 사람들은 더 이른 진화 단계로 ''복귀''하는 것으로 여겨졌다. 베네딕트 모렐은 "유해한 영향으로 유기체가 쇠약해지면, 그 후손은 건강한 종의 유형을 닮지 않고, 자손에게 정상 형태에서 벗어난 병적 편차를 전달하는 새로운 아종을 형성할 것이다."라고 썼다.[23]

''퇴화 이론''은 다윈주의보다 라마르크주의에 더 영향을 받았는데, "사용하거나 잃어버리거나"라는 명제가 대중에게 알려졌기 때문이다.[25]

6. 1. 개체 발생에서의 퇴화

개체 발생에서의 퇴화는 하나의 개체가 발생이나 성장 단계에서 어떤 기관이나 그 일부가 구조, 기능 면에서 축소, 위축, 소실되는 것을 말한다. 본래의 발생 과정으로 일어나는 경우와 병적인 이유 등 외적 요인으로 일어나는 경우가 있다.[30] 예를 들어, 많은 척삭동물은 성장 과정에서 척삭이 척추로 바뀌는데, 이를 "척삭이 퇴화하여 척추로 바뀐다" 등으로 표현하는 경우가 있다.[33] 개체 발생에서의 퇴화는 탈분화에 의한 형태의 단순화, 역성장에 의한 생체량 감소 등에 따른다. 이러한 현상은 통틀어 위축이라고 불리는 경우도 있다. 개체 수준에서의 의의로는, 퇴화는 노화 현상으로서 진정한 쇠멸 과정을 구성하는 경우와, (홍해파리처럼) 개체의 회춘을 가져와 다시 발생을 가능하게 하는 경우가 있다.[30]6. 2. 계통 발생에서의 퇴화

진화 과정에서 기관이 축소, 위축, 소실되는 등의 퇴행적인 변화를 계통 발생에서의 퇴화라고 한다. 이러한 현상을 강조하여 "퇴행적 진화"라고 부르기도 한다.[34] 하지만 퇴화가 반드시 퇴행적 진화와 같은 것은 아니며, 퇴화에 뚜렷한 적응적 의미가 있을 때만 퇴행적 진화라는 용어를 사용해야 한다는 의견도 있다.[35]현존하는 대부분의 생물은 어떤 형태로든 퇴화 기관을 가지고 있다.[36] 퇴화된 기관의 예로는 내부 기생충의 소화기, 동굴 생물의 안구나 색소, 말의 손가락 등이 있다. 예를 들어, 인간의 꼬리도 외형적으로는 사라졌다. 인간은 영장목에 속하며, 이 목에 속하는 동물 대부분은 발달된 꼬리를 가지고 있다. 또한 해부학적으로 다른 원숭이에게 꼬리가 있는 부분에 인간은 꼬리뼈(→골반)를 가지고 있다. 따라서 진화론의 관점에서 보면, 영장목의 조상 생물에는 꼬리가 있었지만, 인간으로 이어지는 계통에서는 점차 작아졌다고 볼 수 있다. 이를 "인간의 꼬리는 퇴화했다"라고 표현한다.

일반적으로 퇴화하는 기관은 그 생물이 사용하지 않는 기관이지만, 모든 퇴화를 사용 여부로 설명하기는 어렵다.[34] 사용하지 않아서 퇴화했다고 생각되는 예로는 지하 생활이나 동굴 생활을 하는 동물에게서 나타나는 눈의 퇴화나 소실이 있다. 그러나 어두운 환경인 심해에서는 오히려 눈이 특별히 발달한 어류가 발견되기도 한다. 또한, 퇴화 기관이 다른 기관으로 사용되는 경우도 있는데, 예를 들어 송과체는 고대 생물 시대에는 눈의 일종으로 사용되었던 것으로 보인다.[36]

퇴화하여 더 이상 제대로 기능하지 않는 기관이 위축된 상태로 남아있는 경우, 이러한 기관을 흔적 기관이라고 부른다.[36] 예를 들어 인간의 귓바퀴 근육이 이에 해당한다. 흔적 기관으로 여겨졌던 기관이라도 나중에 기능이 있는 것으로 밝혀지는 경우도 있는데, 예를 들어 인간의 충수는 면역 조직으로서의 의미가 있다고 알려져 있다.[36]

6. 3. 퇴화 기관과 흔적 기관

진화 과정에서 기관이 축소, 위축, 소실되는 등 퇴행적인 변화를 계통 발생에서 퇴화라고 한다. 이러한 위치를 강조해 "퇴행적 진화"라고 부르기도 한다[34]。그러나 퇴화가 항상 퇴행적 진화와 같은 것은 아니며, 퇴화에 명백한 적응적 의의가 인정되는 경우에 한해 퇴행적 진화라는 말을 사용해야 한다는 의견도 있다[35]。현존하는 대부분의 생물은 어떤 형태로든 퇴화 기관을 가지고 있다[36]。퇴화되었다고 생각되는 기관의 예로는 내부 기생충의 소화기, 동굴 생물의 안구나 색소, 말의 손가락 등이 있다. 예를 들어, 인간의 꼬리도 외형적으로는 소실되었다. 인간은 분류학상 영장목의 일종이며, 동목의 동물 대부분은 발달된 꼬리를 갖추고 있다. 또한 해부학적으로는 다른 원숭이에서는 꼬리가 있는 부분에 인간은 꼬리뼈(→골반)를 가지고 있다. 따라서 진화론의 입장에서 보면, 영장목의 조상적 생물에는 꼬리가 있었지만 인간으로 이어지는 계통에서는 점차 작아졌다고 생각할 수 있다. 이것을 "인간의 꼬리는 퇴화했다"라고 한다.

퇴화하는 것은 그 생물이 사용하지 않는 기관인 것이 일반적이지만, 모든 퇴화를 사용 여부의 관점에서 설명하는 것은 어렵다[34]。사용하지 않음으로써 퇴화했다고 생각되는 것은, 지하 생활이나 동굴 생활을 하는 동물에게서 보이는 눈의 퇴화나 소실이다. 그러나 한편, 마찬가지로 어두운 환경인 심해에서는 특별히 눈이 발달한 어류가 발견된다. 또한, 퇴화 기관이 다른 기관으로 사용되는 경우도 있으며, 예를 들어 송과체는 고대 생물 시대에는 눈의 일종으로 사용되었던 것으로 보인다[36]。

퇴화하여 더 이상 유효하게 기능하지 않는 기관이 위축된 상태로 잔존하는 경우, 그러한 기관을 흔적 기관이라고 부른다[36]。예를 들어 인간에게서는 귓바퀴 근육이 이에 해당한다. 또한, 흔적 기관으로 생각되었던 기관이라도 나중에 기능을 가지고 있음이 밝혀지는 경우도 있으며, 예를 들어 인간의 충수는 면역 조직으로서의 의미가 있다고 생각된다[36]。

7. 퇴화와 진화

진보라는 개념은 사회적, 정치적, 과학적 이론이었다. 다윈의 ''종의 기원''에 묘사된 진화론은 많은 사회 이론가들에게 사회적, 정치적 진보라는 개념의 필수적인 과학적 기반을 제공했다. 19세기에는 ''진화''와 ''진보''라는 용어가 종종 같은 의미로 사용되기도 했다.[22]

그러나 19세기 유럽과 북아메리카의 급속한 산업, 정치, 경제적 진보는 증가하는 범죄율, 광기, 부랑, 매춘 등에 대한 지속적인 논의와 병행되었다. 이러한 상황에 직면한 진화 과학자, 범죄 인류학자, 정신과 의사들은 문명과 과학적 진보가 신체적, 사회적 병리의 원인이 될 수 있다고 생각했다.[2]

퇴화 이론에 따르면, 질병, 장애, 도덕적 습관 등 개인적 및 사회적 병리 현상은 생물학적 기반의 고통으로 설명될 수 있었다. 고통의 주요 증상은 희생자의 생명력과 의지력이 약해지는 것이었다. 범죄, 폭력, 알코올 중독, 매춘, 도박, 포르노를 포함한 광범위한 사회적 및 의학적 일탈은 개인 내의 생물학적 결함으로 설명될 수 있었다. 퇴화의 힘은 진화의 힘에 반대되었고, 퇴화에 시달리는 사람들은 더 이른 진화 단계로 ''복귀''하는 것으로 여겨졌다. 베네딕트 모렐은 "어떤 유해한 영향 아래에서 유기체가 쇠약해지면, 그 후손은 건강하고 정상적인 종의 유형을 닮지 않고, 다른 모든 종과 마찬가지로 자신의 자손에게 계속 증가하는 정도, 즉 정상적인 형태에서 벗어난 병적 편차 - 발달의 틈, 기형 및 허약함을 전달하는 능력을 가진 새로운 아종을 형성할 것이다."라고 썼다.[23]

''퇴화 이론''은 다윈주의보다 라마르크주의에 더 많은 영향을 받았는데, "사용하거나 잃어버리거나"라는 명제가 대중에게 알려졌기 때문이다.[25] 18세기 말, 블루멘바흐와 뷔퐁은 "퇴화"라는 용어를 처음 사용했는데, 이들은 인류에 대한 과학적 접근을 고려한 자연사 연구의 선구자들이었다. 자연사 연구가들의 분류학적 사고방식을 통해, 그들은 인류의 다양한 민족 집단에 주목하고, 민족 집단들이 공통 조상으로부터 환경적 영향으로 설명될 수 있다는 생각을 했다. 획득 형질의 유전 가능성에 대한 이러한 다윈 이전의 믿음은 현대 유전학과 일치하지 않는다. 찰스 다윈은 여러 다른 인종 집단의 다중 기원이라는 "다원 발생 이론"을 거부하고, 단일, 아마도 아프리카 기원 집단으로부터의 차별적인 지리적 이동이라는 설명을 지지했다.

퇴화 이론은 베네딕트 모렐 (1809–1873)의 저술, 특히 Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine프랑스어 (인류의 신체적, 지적, 도덕적 퇴화에 관한 논문) (1857)에서 처음으로 상세하게 제시되었다. 이 책은 다윈의 ''종의 기원''보다 2년 ''먼저'' 출판되었다. 모렐은 정신과 의사였으며, 루앙 정신병원의 원장이었고, 다양한 장애를 가진 환자들의 가족력을 기록했다. 그는 이러한 가족력의 세부 사항을 통해 오염 물질과 자극제에 감염된 결함 있는 부모의 유전적 계통, 간질, 신경쇠약, 성적 일탈, 히스테리에 취약한 2세대, 정신 이상에 걸리기 쉬운 3세대, 그리고 선천적 백치와 불임으로 끝나는 마지막 세대를 발견했다. 1857년, 모렐은 환경적 요소와 유전적 요소를 결합한 ''유전적 퇴화'' 이론을 제안했다. 모렐의 이론은 발렌틴 마냐 (1835–1916)에 의해 더욱 발전되었으며, 그는 정신 질환 발생에 있어 알코올, 특히 ''압생트''의 역할을 강조했다.

모렐의 이론은 이탈리아 의학 과학자 체사레 롬브로소 (1835–1909)에 의해 크게 확장되었으며, 그의 연구는 해벌록 엘리스에 의해 옹호되고 영어로 번역되었다. 롬브로소는 그의 저서 ''L'uomo delinquente'' (1876)에서 사회적으로 일탈된 사람의 포괄적인 자연사를 개략적으로 설명하고, ''범죄 정신 이상''으로 태어난 사람의 ''낙인''을 상세하게 설명했다. 여기에는 낮고 경사진 이마, 굳고 불안한 눈, 크고 손잡이 모양의 귀, 납작하거나 위로 치켜 올라간 코, 턱의 앞쪽 돌출, 불규칙한 치아, 파악 가능한 발가락과 발, 긴 유인원 팔, 듬성듬성한 수염과 대머리가 포함되었다. 롬브로소는 또한 원시 신경학적 중심의 억제가 해제됨으로써 나타난다고 추정되는 퇴화된 정신의 특징을 나열했다. 여기에는 무관심, 도덕 감각의 상실, 충동적이거나 자기 의심적인 경향, 특이한 기억력이나 심미적 능력과 같은 정신적 자질의 불균형, 함구증이나 장황함의 경향, 과도한 독창성, 자기 몰두, 단순한 사실이나 지각에 대한 신비주의적 해석, 상징적 의미의 남용과 단어, 즉 ''만트라''의 마법적 사용 등이 포함되었다. 롬브로소는 ''조상 복귀''라는 개념을 통해 ''유전적 퇴화''를 보완하는 진화적 퇴행을 시사했으며, 토리노에서 범죄자들에 대한 의학적 검사를 수행한 결과 그의 범죄 인류학 이론을 낳았다. 롬브로소는 만년에 영매주의에 대한 집착을 키웠으며, 오랫동안 죽은 어머니의 영혼과 소통했다.

1892년, 막스 노르다우는 그의 베스트셀러 ''퇴화''를 출판했는데, 이 책은 베네딕트 모렐과 체사레 롬브로소의 개념을 서유럽 전체 문명으로 크게 확장하고, 퇴화의 의학적 의미를 일반화된 ''문화 비판''으로 변환시켰다. 샤르코의 신경학적 어휘를 일부 채택하여, 노르다우는 동시대 서구 문화의 여러 약점을 확인했는데, 그는 이것을 ''에고 마니아'' 즉, 자기애와 히스테리로 특징지었다. 그는 또한 ''피로'', ''무력감'' 및 ''권태''의 중요성을 강조했다. 드레퓌스 사건을 둘러싼 반유대주의에 경악한 노르다우는 만년에 시온주의 정치에 헌신했다. 퇴화 이론은 유전학적 메커니즘에 대한 이해가 향상되고 정신분석적 사고가 증가하면서 제1차 세계 대전 무렵에 쇠퇴했다. 그러나 그 관심사 중 일부는 우생학과 사회적 다윈주의의 세계에 남아 있었다. 나치의 서구 자유주의 사회에 대한 공격은 주로 인종적 혼혈과 인종 순수성의 환상과 연관된 퇴폐 미술의 용어로 표현되었으며, 거의 모든 현대주의 문화 실험을 표적으로 삼았다는 점은 주목할 만하다.

위스콘신 대학교 영어 교수인 앤 매클린톡은 퇴화 개념의 발전에 여성의 역할을 검토했는데, "제국적 경계" (간호사, 유모, 가정교사, 매춘부, 하녀)에 모호하게 위치한 여성들이 경계 표시와 중재자 역할을 했다는 것을 발견했다.[27] 이 여성들은 당시 사회에서 "열등한" 장소로 여겨지던 경계를 정화하고 유지하는 임무를 맡았다.

참고: 퇴폐주의

19세기 말, 세기말 시대에 쇠퇴, 타락, 퇴화에 대한 일종의 강박관념이 유럽의 창의적 상상력을 파고들었는데, 이는 부분적으로 다윈의 진화론에 대한 광범위한 오해에 의해 부채질되었다. 주요 사례로는 샤를 보들레르의 상징주의 문학 작품, 에밀 졸라의 루공-마카르 소설, 로버트 루이스 스티븐슨의 ''지킬 박사와 하이드 씨'' - 리하르트 폰 크라프트-에빙의 ''정신병리학적 성애''와 같은 해(1886)에 출판되었으며, 이후 오스카 와일드의 유일한 소설(그의 미학적 선언문을 담고 있는) ''도리안 그레이의 초상''(1891)이 있다. 토마스 하디는 ''더버빌가의 테스''(1891)에서 고귀한 혈통에 대한 가족 신화가 초래하는 파괴적인 결과를 탐구한다. 노르웨이 극작가 헨리크 입센은 스칸디나비아 가정의 위기를 극적으로 묘사하면서 퇴화론적 사고에 대한 감수성을 보여주었다. 아서 매켄의 ''위대한 판 신''(1890/1894)은 정신 수술의 공포를 강조하며, 퇴화에 대한 에세이로 자주 인용된다. H. G. 웰스는 ''타임머신''(1895)에서 인간 종이 다양한 퇴화 형태로 분열될 것이라고 예언했고, 그의 ''모로 박사의 섬''(1896)에서는 강제로 변형된 동물-인간 혼종이 이전 형태로 되돌아가는 내용을 담았다. 조지프 콘래드는 1907년 소설 ''비밀 요원''에서 정치적 급진주의를 다루면서 퇴화 이론을 언급한다.

켈리 헐리는 그녀의 연구서 ''고딕 신체''에서 손상된 개인적 정체성을 표현하는 문학적 장치인 ''애브휴먼''에 주목하며, 리처드 마시(1857–1915, ''비틀''(1897)의 저자), 윌리엄 호프 호지슨(1877–1918, ''글렌 캐리그의 보트'', ''국경 지대의 집'', ''밤의 땅''의 저자) 등 덜 알려진 작가들에게 주목한다.[28] 1897년 브람 스토커는 기생적인 흡혈귀 드라큘라 백작을 등장시켜 제국주의를 거꾸로 적용하는 방대한 작품인, 소설 ''드라큘라''를 출판했다. 특이하게도, 스토커는 소설에서 롬브로소와 노르다우의 저작물을 명시적으로 언급한다.[29] 아서 코난 도일의 셜록 홈즈 이야기에는 퇴화론적 트루프가 많이 등장하며, ''기어가는 남자의 모험''에서 가장 잘 드러난다.

생물학적으로 진화는 생물 개체 또는 그 집단이 여러 세대에 걸쳐 전달되는 성질의 누적적인 변화를 의미하며, 반드시 진보를 의미하지는 않는다.

7. 1. 드로의 법칙 (진화 비가역의 법칙)

진화는 생물 개체 또는 그 집단이 여러 세대에 걸쳐 전달되는 성질의 누적적 변화를 의미하며[37], 반드시 진보를 뜻하는 것은 아니다. 진화의 역사에서, 특정 단계에서 발달한 기관이 이후 퇴화하는 경우는 드물지 않다. 그러나 반대로 퇴화한 기관이 다시 발달하는 것은 드물며, 퇴화로 인해 소실된 기관이 다시 부활하는 예는 적다[40][41].예를 들어 조류의 앞다리는 날개가 되었고, 이 과정에서 엄지발가락 이외의 발가락은 퇴화하였다. 지상에서 생활하는 조류는 많지만, 보행이나 물건을 잡기 위해 다시 앞다리에 발가락을 갖춘 새는 없으며, 모두 부리나 뒷다리로 앞다리의 기능을 대신하고 있다. 유일하게 남아메리카의 호아신에서 어린 새의 엄지발가락에 발톱이 있는 정도이다[42].

이처럼, 퇴화에 의한 소실의 비가역성을 "진화 비가역의 법칙" 혹은 제창자인 벨기에의 고생물학자의 이름을 따서 "드로의 법칙"이라고 한다[43].

7. 2. 기생과 퇴화

일반적으로 생물학에서 퇴화는 진화와 반대 의미라는 오해가 있지만, 실제로는 진화의 한 측면이다. 예를 들어, 말의 진화에서 평탄한 초원을 달리기 위해 가운데 발가락이 발달하고 다른 발가락은 퇴화한 것이 대표적이다.[34]진화 역사상 발달했던 기관이 퇴화하는 경우는 드물지 않지만, 퇴화한 기관이 다시 발달하는 경우는 드물다. 퇴화로 소실된 기관이 다시 부활하는 예는 적다.[40][41] 조류의 앞다리는 날개가 되면서 엄지발가락 외의 발가락은 퇴화했다. 지상 생활을 하는 조류 중 보행이나 파지를 위해 앞다리에 발가락을 갖춘 새는 없으며, 부리나 뒷다리로 앞다리 기능을 대신한다. 남아메리카의 호아신만이 어린 새의 엄지발가락에 발톱을 가진 정도이다.[42] 이러한 퇴화에 의한 소실의 비가역성을 "진화 비가역의 법칙" 또는 "드로의 법칙"이라고 한다.[43]

다양한 기관이 동시에 퇴화하는 경향을 보이는 경우, 체제 자체가 퇴행하기도 한다. 특히 기생성 동물에게서 이러한 경향이 강하게 나타난다. 기생충은 섭식 기관, 소화 기관, 감각 기관, 운동 기관 등을 사용할 필요가 적어 퇴화하는 경우가 많다. 극단적인 경우 소화관이 완전히 없어지거나, 순환계나 배출계도 퇴화하여, 원래 그 동물 문이 가지는 기본적인 구조마저 잃게 된다.[44]

중생동물문은 다세포이지만 조직이나 기관이 없어 원생동물과 후생동물의 중간으로 여겨졌지만, 최근에는 후생동물이 기생 생활로 단순화된 것으로 생각된다. 점액포자충류는 세포 내 기생 단세포 생물이지만, 최근에는 이 역시 후생동물이 기생 생활로 인해 단세포 단계까지 퇴행적 진화를 이룬 결과로 여겨진다.[45]

8. 퇴화의 원인

19세기 유럽과 북아메리카에서는 급속한 산업, 정치, 경제적 진보가 이루어졌지만, 동시에 범죄율 증가, 광기, 부랑, 매춘 등의 문제도 나타났다. 이러한 모순적인 상황에 직면한 진화 과학자, 범죄 인류학자, 정신과 의사들은 문명과 과학적 진보가 신체적, 사회적 병리의 원인이 될 수 있다고 생각했다.[2]

퇴화 이론은 개인적, 사회적 병리의 집합을 생물학적 기반의 고통으로 설명한다. 이 이론에 따르면, 희생자의 생명력과 의지력이 약해지는 것이 주요 증상으로 여겨졌다. 범죄, 폭력, 알코올 중독, 매춘, 도박, 포르노 등 다양한 사회적, 의학적 일탈은 개인 내의 생물학적 결함으로 설명될 수 있었다. 퇴화의 힘은 진화의 힘에 반대되며, 퇴화에 시달리는 사람들은 더 이른 진화 단계로 ''복귀''하는 것으로 여겨졌다. 베네딕트 모렐은 "어떤 유해한 영향 아래에서 유기체가 쇠약해지면, 그 후손은 건강하고 정상적인 종의 유형을 닮지 않고, 다른 모든 종과 마찬가지로 자신의 자손에게 계속 증가하는 정도, 즉 정상적인 형태에서 벗어난 병적 편차 - 발달의 틈, 기형 및 허약함을 전달하는 능력을 가진 새로운 아종을 형성할 것이다."라고 썼다.[23] 그는 인류가 완전한 상태에서 시작했다고 믿었고, 현대 인류와 과거를 대조하며 "원래 유형에서 벗어난 병적 편차"가 있었다고 주장했다.[24]

퇴화 이론은 다윈주의보다 라마르크주의에 더 많은 영향을 받았는데, 이는 "사용하거나 잃어버리거나"라는 보조 정리가 대중에게 알려져 있었기 때문이다.[25]

8. 1. 용불용설 (획득 형질의 유전)

장바티스트 라마르크의 용불용설은 생물이 사용하지 않는 기관이 퇴화한다는 현상을 설명하는 듯 보이지만, 진화생물학적 관점에서 획득 형질의 유전은 이론적으로 뒷받침되지 않는다.[46] 여러 차례 증명 시도가 있었으나 확증된 것이 없어 과학적 연구에서 지지를 받지 못했다.자세한 내용은 용불용설 항목을 참조하라.

8. 2. 자연 선택설

장바티스트 라마르크의 용불용설은 기관을 사용하지 않으면 퇴화한다는 점을 시사했지만, 획득 형질의 유전은 이론적 뒷받침을 받지 못했고, 자연계에서 실제로 일어나는 것을 증명하려는 여러 시도에도 확증된 것이 없어 과학적 지지를 받지 못했다.[46]현재 생물의 형태를 설명하는 주류 이론은 자연 선택설이다. 이 이론에 따르면, 더 적응적인 형질을 가진 생물 개체가 더 많은 자손을 남김으로써 진화가 진행된다.[47]

자연 선택설에서는 자주 사용하는 기관이 발달하는 것은 설명하기 쉽지만, 사용하지 않는 기관이 퇴화하는 것은 설명하기 쉽지 않다. 사용하지 않는 기관이라도 전혀 사용하지 않는 것은 아니기 때문이다. 가끔밖에 사용하지 않는 기관이 불완전하다고 해서 그 편이 유리하다고 단정할 수는 없다. 예를 들어, 구멍을 파서 사는 두더지는 더 잘 구멍을 팔 수 있도록 앞발이 강력한 개체가 유리하지만, 평소에는 지하 생활을 하더라도 때로는 지상에 나오기 때문에 눈이 전혀 안 보이는 것보다는 보이는 편이 좋다고 할 수 있다.

8. 3. 에너지 배분 (비용 편익)

자연 선택설로 퇴화가 정착되는 이유를 설명하는 방법으로, 에너지 배분과 비용 편익의 관점에서 설명할 수 있다는 주장이 있다.[48] 생물은 에너지를 소비하여 생명을 유지하는데, 이때 섭취할 수 있는 에너지는 유한하다. 따라서 중요성이 낮은 부위에 에너지를 투자하는 개체는 그렇지 않은 개체보다 에너지 배분이 비효율적이다. 이러한 이유로 불필요한 기관은 퇴화되어, 에너지 소비가 적은 쪽이 생존에 유리하다고 설명된다.[48]예를 들어 레이산레일처럼 천적이 없는 고립된 섬에 살았던 새의 경우, 날기 위해 날개를 사용하지 않아도 살아남을 수 있으므로, 오히려 날지 않는 새가 더 적은 에너지 섭취로 살아남을 수 있어 효율적이다.[48] 두더지의 경우에도 지하 생활을 하므로 평소에는 눈이 중요한 감각 기관이 아니기 때문에, 눈이 약간 보이는 두더지보다 그만큼의 에너지를 촉각이나 청각에 할당한 눈이 보이지 않는 두더지가 유리하다.

8. 4. 중립 진화설

중립 진화설은 1960년대에 발표된 이론으로, 생물 집단 내에서 유리하거나 불리하지 않은 "중립적인 돌연변이"가 무작위로 발생하고, 이것이 우연히 자손에게 확산되어 정착되는 경우 진화가 일어난다는 주장이다. 예를 들어, 장님쥐(en:Blind mole rat)의 맹목성은 이 이론을 통해 설명할 수 있다.[49]참조

[1]

서적

The Idea of Decline in Western History

The Free Press

1997

[2]

서적

Faces of Degeneration

Cambridge University Press

1989

[3]

서적

Anatomy of Madness: essays in the history of psychiatry. Volume III, The asylum and its psychiatry

Tavistock Publications

1985

[4]

서적

"Shattered Nerves": Doctors, patients, and depression in Victorian England

Oxford University Press

1991

[5]

간행물

Kant, Blumenbach, and Vital Materialism in German Biology

1980

[6]

서적

Buffon's natural history: abridged

https://archive.org/[...]

Thomas Tegg

1821

[7]

서적

The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach

https://archive.org/[...]

Longwood Press

1865

[8]

서적

The criminal body: Lombroso and the anatomy of deviance

Routledge

2003

[9]

서적

Degeneration the Dark Side of Progress

https://www.degruyte[...]

Columbia University Press

2019-05-06

[10]

서적

Mr. Jefferson and the giant moose: natural history in early America

University of Chicago Press

2019

[11]

웹사이트

Notes on the State of Virginia: Electronic Edition: Jefferson, Thomas, 1743-1826

https://docsouth.unc[...]

University of North Carolina at Chapel Hill

2006

[12]

간행물

Über Menschen-Racen und Schweine-Racen

1789

[13]

간행물

The Geometer of Race

https://www.discover[...]

1994-11

[14]

간행물

Buffon, German Biology, and the Historical Interpretation of Biological Species

1979

[15]

서적

Keeping America Sane: Psychiatry and Eugenics in the United States and Canada, 1880-1940

Cornell University Press

2018

[16]

간행물

Kraepelin and degeneration theory

https://www.zora.uzh[...]

2008

[17]

웹사이트

The Eugenics Archives

https://eugenicsarch[...]

Social Sciences and Humanities Research Council

[18]

간행물

Degeneration, Culture and the Novel: 1880-1940

1995-12

[19]

서적

Degeneration: A chapter in Darwinism

https://archive.org/[...]

[20]

문서

"Max Nordau (1892–1893) ''Degeneration''."

https://archive.org/[...]

[21]

서적

History, Humanity and Evolution: Essays for John C. Greene

[22]

서적

History of the Idea of Progress

https://www.taylorfr[...]

Routledge

2017-10-25

[23]

문서

"Morel, Bénédict (1857) ''Treatise on Degeneration''."

[24]

서적

Renovating Russia: the human sciences and the fate of liberal modernity, 1880-1930

2008

[25]

간행물

Before and after Lamarck. The improvement of the human species between inheritance and degeneration

2016

[26]

간행물

Species Transformation and Social Reform: The Role of the Will in Jean-Baptiste Lamarck's Transformist Theory

2023

[27]

서적

Imperial leather: race, gender, and sexuality in the colonial contest

Routledge

1995

[28]

서적

The Gothic Body: Sexuality, Materialism, and Degeneration at the Fin de Siècle

Cambridge University Press

1996

[29]

서적

Dracula for doctors: medical facts and Gothic fantasies

Cambridge University Press

2019

[30]

문서

生物学辞典「退化」

[31]

문서

大辞泉、広辞苑ほか

[32]

웹사이트

9-2. 進化パターンと多様性

http://www.fukuoka-e[...]

福岡教育大学

[33]

문서

例えば国立遺伝学研究所 国際チーム ナメクジウオゲノム解読に成功など

http://www.nig.ac.jp[...]

[34]

문서

日本大百科全書「退化」

[35]

문서

生物学辞典「退行的進化」

[36]

문서

犬塚:2006

[37]

문서

生物学辞典「進化」

[38]

논문

A Study on Students' Acceptance of Major Theories of Evolution : Responses of Lower Secondary, Upper Secondary, and University Students to Four Theories

[39]

서적

小学館 国語大辞典(せりか-ちゆうは)

小学館

[40]

논문

On phylogenetic tests of irreversible evolution

[41]

논문

Reversing opinions on Dollo's Law.

[42]

웹사이트

Free Japanese Islamic Books『反証されたダーウィニズム』

http://www.islamcan.[...]

[43]

문서

生物学辞典「ドロ」

[44]

문서

生物学辞典「寄生動物」

[45]

논문

Life Cycle and Evolutionary Origin of Myxozoan Parasites of Fishes.

http://wwwsoc.nii.ac[...]

[46]

서적

動物大百科

[47]

웹사이트

理科ねっとわーく

[48]

서적

絶滅野生動物事典

角川ソフィア文庫

[49]

문서

宮田:1996

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com