머스킷

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

머스킷은 16세기부터 19세기까지 유럽, 아시아 등지에서 널리 사용된 개인 화기로, 초기에는 아르케뷰스에서 발전하여 무거운 갑옷을 관통할 수 있는 위력을 갖췄다. 머스킷은 화승식, 플린트락 방식을 거쳐 발전했으며, 대검과 결합되어 파이크의 역할을 대체하며 서구 군대에서 창병이 사라지는 계기가 되었다. 아시아에서는 일본, 중국, 조선 등에서 각기 다른 방식으로 머스킷을 도입하여 사용했으며, 특히 조선은 임진왜란을 겪으며 조총의 위력을 실감하고 군사력 강화에 힘썼다. 19세기 중반, 미니에탄의 발명과 강선 기술의 발전으로 라이플 머스킷이 등장하면서, 머스킷은 점차 라이플로 대체되어 군용 화기로서의 역사를 마감했다. 머스킷은 구조와 부속품, 전술, 그리고 일본에서의 역사적 호칭 등 다양한 측면에서 연구되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 무탄피 화기 - GP-25

GP-25는 AKM 돌격소총에 장착되는 소련의 40mm 전장식 유탄 발사기로, 아프가니스탄 전쟁에서 처음 사용되었으며, GP-30, GP-34 등의 파생형과 다양한 40mm 유탄을 발사할 수 있고 여러 국가에서 사용 및 면허 생산된다. - 무탄피 화기 - 헤클러운트코흐 G11

헤클러운트코흐 G11은 1970년대 서독의 차세대 자동 소총 개발을 위해 H&K가 설계하고 다이너마이트 노벨이 탄약을 개발하여 제작되었으며, 4.73x33mm DM11 탄피 없는 탄약을 사용하고 높은 연사 속도와 3점사 기능을 갖춘 것이 특징이다. - 전장총포 - 호준포

호준포는 중국에서 개발된 무기로, 초기에는 투석기였으나 화약 무기의 발달로 대포로 발전했으며, 임진왜란에서 활약했다. - 전장총포 - 전장 총포

전장 총포는 19세기 후반까지 주류를 이루었던 화기로, 총구 또는 포구를 통해 장전하는 방식을 사용하며, 단순한 구조로 제조 및 보수가 쉬운 반면 격발 실패 시 불발탄 처리의 어려움 등의 단점을 갖는다. - 머스킷 - 컬버린

컬버린은 15세기부터 사용된 화포의 한 종류로, 긴 사거리와 강력한 위력을 자랑하며 경량포 역할을 수행했으나, 기술 발전에 따라 야전포로 대체되어 영국에서는 18세기 초에 명칭이 더 이상 사용되지 않았다. - 머스킷 - 천보총

천보총은 조선 시대에 제작된 벽을 따라 사용하는 대형 조총으로, 1725년과 1729년에 제작되었으며 구한말 의병들이 일본군에 대항하기 위해 사용하기도 했다.

2. 역사

머스킷은 아쿼버스보다 긴 총신을 가져 정확도와 위력이 더 높았으며, 초기에는 받침대에 올려놓고 사격했다. 이후 머스킷이 개인화기의 주류가 되면서 받침대는 사라졌다. 발화 방식은 화승식에서 부싯돌 방식으로 바뀌었고, 18세기 말에서 19세기 초에는 총의 무게가 가벼워졌다. 또한 머스킷에 총검이 결합되면서 창병이 사라지는 계기가 되었다.[1]

동양에서는 조총과 같은 아쿼버스류가 주류였지만, 서구의 머스킷에 대응하는 장총신 화기도 사용되었다. 특히 조선과 중국에서는 성에 거치하여 장거리 사격이 가능한 천보총류 화기가 많이 사용되었다.

북아메리카 식민지에서는 사냥용으로 라이플이 사용되기도 했지만, 군대에서는 느린 장전 속도 때문에 군용으로는 부적합하다고 여겨졌다. 그러나 미국 독립 전쟁에서 라이플을 다루는 데 익숙한 사냥꾼들이 활약하면서 라이플의 위력이 입증되었다. 영국 등에서는 척후, 저격, 정찰 등의 임무를 수행하는 라이플 부대가 조직되었지만, 라인배틀이 중심이었던 당시 상황에서 보병 화기의 주류가 되지는 못했다.

19세기 중반, 뇌관이 부싯돌 발화 방식을 대체하고, 미니에 탄의 등장으로 라이플의 장전 속도가 빨라지면서 활강식 머스킷은 라이플 머스킷으로 대체되었다. 라이플 머스킷은 미국 남북 전쟁과 크림 전쟁에서 엄청난 살상 능력을 보여주었고, 전쟁 방식을 참호전과 분대 단위 산병전으로 변화시켰다.

그러나 탄피의 등장으로 총신 뒷부분의 밀폐 문제가 해결되면서, 군용 화기의 중심은 라이플 머스킷에서 후장식 단발 라이플로 바뀌었고, 머스킷은 긴 역사를 마감하게 되었다.

알렉상드르 뒤마 père의 소설 『삼총사』에 등장하는 총사(무스케테르)는 원래 머스킷을 지급받은 기병 또는 기병 부대를 가리킨다.

미국 육군의 전투보병장(Combat Infantry Badge, CIB)에는 최초의 미국산 머스킷 M1795가 디자인에 도입되었다 (2001년, 전투행동장(Combat Action Badge, CAB)으로 대체됨. 디자인은 M1795가 총검으로 대체된 것).

온라인 어원 사전에 따르면, 화기는 종종 동물의 이름을 따서 명명되었으며, 머스킷(musket)이라는 단어는 프랑스어 mousquette프랑스어에서 유래했는데, 이는 수컷 참매를 의미한다.[1] 다른 설에 따르면, 16세기 프랑스어 mousquet, -ette프랑스어에서 유래했으며, 이는 이탈리아어 moschetti, -ettait에서 온 것으로, 석궁의 노를 의미한다. 이탈리아어 moschettiit는 파리라는 뜻의 moscait의 지소어이다.[2] "머스킷" 또는 moschettiit라는 용어가 처음 기록된 것은 1499년 유럽에서였다. 화기의 한 종류로서 머스킷의 증거는 1521년까지 나타나지 않는다.

2. 1. 유럽

1521년, 무거운 갑옷을 관통할 수 있는 중화기 아르케뷰스가 유럽에서 머스킷으로 불리기 시작했다.[8] 이에 대응하여 갑옷은 15세기 15kg에서 16세기 후반 25kg로 더 두꺼워졌다. 2mm 두께의 갑옷은 1mm 두께의 갑옷보다 관통에 약 3배의 에너지가 필요했다. 1521년 파르마 공성전에서 많은 스페인 병사들은 일반 아르케뷰스보다 훨씬 크고 강력한 "받침대가 있는 아르케뷰스"를 사용했다고 알려져 있다.머스키터들은 갑옷을 완전히 버린 최초의 보병이었다. 이들은 성벽 뒤나 움푹 들어간 길에 숨어서 사격했고, 때로는 사거리가 긴 무기를 이용해 척후병으로 활동하기도 했다. 영국에서는 1630년경 머스킷 총열이 약 1.22m에서 약 0.91m로 줄어들었다.[8] 머스키터의 수가 창병에 비해 증가한 것은 부분적으로 그들이 창병보다 기동성이 더 높아졌기 때문이다.[9]

16세기부터 19세기까지의 머스킷은 100m 거리에서 50cm 지름의 표적을 명중할 만큼 정확했다. 같은 거리에서 머스킷 총알은 약 4mm 두께의 강철 흉갑이나 약 130mm 두께의 나무 방패를 관통할 수 있었다. 총알의 최대 사거리는 1100m였고, 속도는 305m/s에서 540m/s 사이였으며, 운동 에너지는 1600J였다.[10][11][12]

1550년경 유럽에서 스냅핸스 화승식 소총이 발명되면서 무거운 머스킷은 인기를 잃기 시작했다. 스냅핸스에 이어 17세기 후반에 "진정한" 플린트락식 소총이 등장했다. 무거운 아르케뷰스의 변종은 중장갑의 쇠퇴로 인해 사라졌지만, "머스킷"이라는 용어는 "어깨에 메는 총" 화기를 가리키는 일반적인 용어로 남아 "아르케뷰스"를 대체하여 1800년대까지 사용되었다.

머스킷의 변종인 캘리버(미국식 표기: caliber)는 1567년경 유럽에 등장했다. 야곱 드 게인에 따르면, 캘리버는 받침대가 필요 없는 소형 머스킷이었다. 베너슨 리틀은 이를 "경량 머스킷"으로 묘사했다.[13]

2. 2. 아시아

인도에서는 1500년까지 마치록(matchlock) 소총이 사용되었고,[14] 1516년에는 대월에서,[14] 1540년에는 동남아시아에서 사용되었다.[14] 15세기 후반 버마 자료에 따르면, 밍카웅 2세(Minkhaung II) 왕은 포위된 프로메(Prome) 시를 공격할 엄두를 내지 못했는데, 그 이유는 방어자들이 대포와 소총으로 추정되는 소화기를 사용했기 때문이었다. 비록 이것들이 초기의 마치록 아르케뷰스 또는 벽총이었을 가능성이 높지만.[14]

포르투갈 사람들은 1505년 해안과 저지대를 정복하는 과정에서 스리랑카에 소총을 도입했을 가능성이 있다. 그들은 전투에서 짧은 총열의 초기형 소총을 자주 사용했기 때문이다. 그러나 P. E. P. 데라니야갈라는 스리랑카어로 총을 뜻하는 'bondikula'가 아랍어로 총을 뜻하는 'bunduk'과 일치한다는 점을 지적한다. 또한 초기 스리랑카 초기형 소총의 특정 기술적 측면은 중동에서 사용된 초기형 소총과 유사하여, 포르투갈인이 도착했을 무렵에는 소총이 스리랑카에 전혀 새로운 무기가 아니었다는 일반적으로 받아들여지는 이론을 형성한다. 어쨌든 곧 스리랑카의 토착 왕국들, 특히 시타와카 왕국과 캔디 왕국은 독특한 분기형 개머리판, 더 긴 총열, 그리고 더 작은 구경을 가진 수백 정의 스리랑카산 소총을 제조했다. 이는 화약의 에너지를 조절하고 사용하는 데 더 효율적이었다. 스리랑카 병사들은 이를 능숙하게 다루어 포르투갈 연대기 작가 케이로스에 따르면 "밤에 성냥을 끄기 위해 사격할 수 있었고", "낮에는 60보 거리에서 칼을 네다섯 발의 총알로 자를 수 있었으며", "표적의 같은 지점에 여러 발을 명중시킬 수 있었다"고 한다.[15]

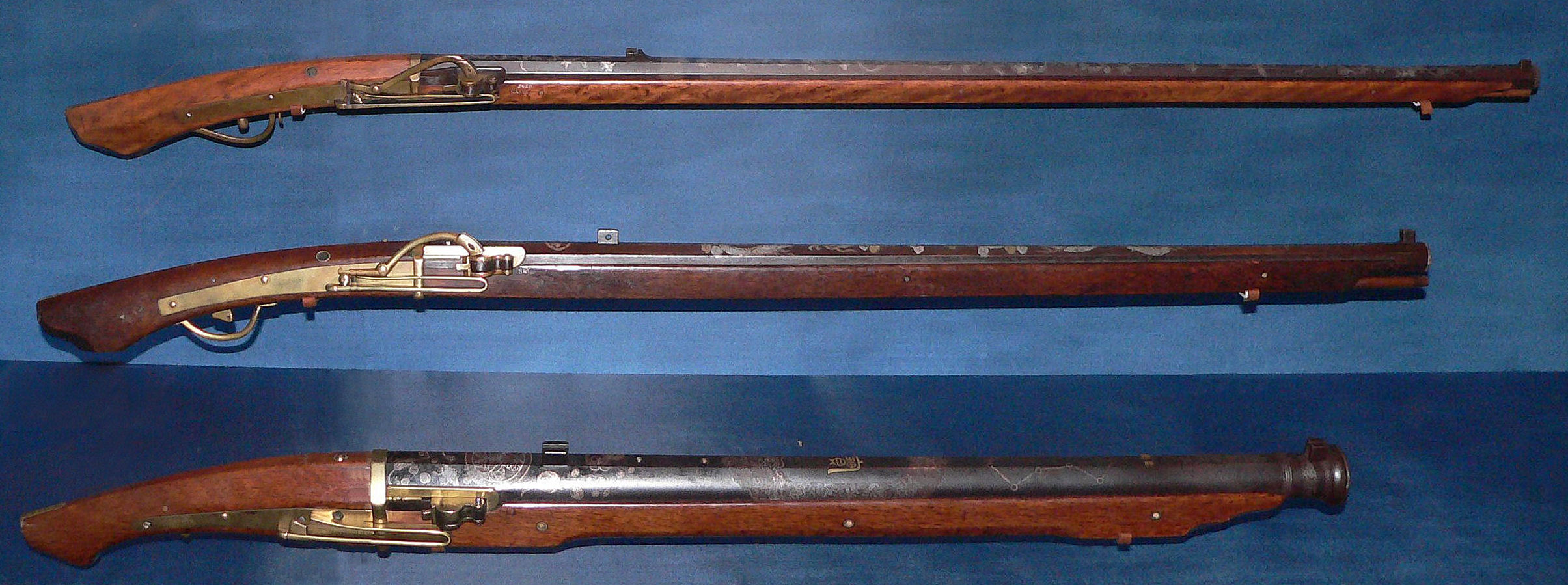

일본 센고쿠 시대 동안, 1543년 포르투갈 상인들이 알렌테주 지역에서 가져온 조총이 도입되었고, 1560년대까지는 현지에서 대량 생산되고 있었다.[14] 16세기 말까지 일본의 화기 생산은 엄청난 규모에 달했고, 이는 임진왜란 동안 조선에서의 성공적인 군사 작전을 가능하게 했다. 조선 대신인 류성룡은 일본 조총병이 조선 궁수보다 월등히 우수하다는 점을 언급했다.

명나라는 1548년에 화승총을 배치하기 시작했다.[14] 중국에서는 화승총을 "조총(鳥銃)"이라고 불렀으며, 포르투갈산 화승총보다 먼저 터키산 화승총이 중국에 전래되었을 가능성도 있다.[14] 1598년 조시진(趙士振)의 저서 『신기푸(神器譜)』에는 오스만 제국 터키 용사들이 사용하는 머스킷총과 유럽 용사들이 사용하는 머스킷총의 상세한 그림이 함께 실려 있다.[14] 또한 유럽산 머스킷총을 사용하면서 오스만 제국의 무릎 꿇고 사격하는 자세를 중국이 채택한 방법에 대한 그림과 설명도 포함되어 있다.[14] 다만 조시진은 터키산 머스킷총이 유럽산 머스킷총보다 우수하다고 기술했다.[14] 후에 『무배지(武備志)』(1621)에서는 랙 앤 피니언(rack and pinion) 기구를 사용하는 터키산 머스킷총을 설명하고 있는데, 당시 유럽이나 중국 화기에는 이 기구가 사용된 사례가 없었다.[14]

조선 시대는 1592년부터 1598년까지 새롭게 통일된 일본과의 혹독한 전쟁을 겪었다. 이 전쟁은 조선 조정으로 하여금 군사력 강화를 서둘러 추진하게 하는 계기가 되었다. 군사력 강화의 핵심 요소 중 하나는 조총의 도입이었다. 개혁가들에 따르면, “근래 중국에는 조총이 없었고, 처음으로 절강성의 왜구에게서 조총을 알게 되었다. 기제강은 수년간 조총 사용을 훈련하여 중국인들의 기술 중 하나로 만들었고, 이후 이를 사용하여 일본을 물리쳤다.”[14] 1607년까지 조선의 조총병들은 기제강이 제시한 방식으로 훈련을 받았고, 중국 지휘관의 '기효신서'를 바탕으로 훈련 교본이 제작되었다. 1649년에 제작된 또 다른 조선의 교본은 “적이 백 보 안으로 접근하면 신호총을 쏘고 소라를 불며 병사들이 자리에 선다. 그런 다음 징을 치고 소라를 그치며 천공(天弓, 이중 리드 관악기)을 불면, 조총병들이 일제히 또는 5차례에 걸쳐 사격한다"고 묘사하였다.[14] 이러한 훈련 방식은 1619년 사르후 전투에서 상당한 위력을 발휘하여, 1만 명의 조선 조총병들이 동맹군이 항복하기 전 많은 만주족을 사살하는 데 성공했다. 조선은 후금의 침입(1627년)과 청나라의 침입(1636년)에서 모두 패배했지만, 조선의 조총병들은 만주 지도자들로부터 존경을 받았다. 청나라 초대 황제 홍타이지는 “조선인들은 기마전에는 서툴지만, 병법의 원칙을 어기지는 않는다. 특히 조총 전술에 능한 보병전에 뛰어나다.”라고 기록했다.[14]

이후 청나라는 조선에게 러시아와의 국경 분쟁에 대한 지원을 요청했다. 1654년, 370명의 러시아군은 송화강 어귀에서 1,000명의 청나라-조선 연합군과 교전했고, 조선 조총병들에게 패배했다.[14] 1658년에는 500명의 러시아군이 1,400명의 청나라-조선 연합군과 교전하여 다시 조선 조총병들에게 패배했다.[14] 스페인의 테르시오와 유사한 삼군제도 하에서 조선은 군대를 화약병과(포병 및 조총병), 궁병, 창병 또는 검병으로 편성했다. 화약병의 훈련 기간이 짧아짐에 따라 조선군 내 화약병의 비율이 급격히 증가했다. 또한 진산에서 발견된 유황 광산 덕분에 화약 생산 비용이 줄었다. 숙종 시대에는 충청도의 향토 정규군의 76.4%가 조총병이었다.[17] 영조 시대에는 수어청 대장 윤필운이 기존 조총보다 사거리가 긴 천보총(天步銃)을 개량했다. 이 무기의 사용법은 아프가니스탄의 제자일이나 미국의 롱 라이플과 유사했던 것으로 여겨진다.[18][19]

2. 3. 한국

조선은 임진왜란(1592-1598)을 겪으며 조총의 위력을 실감했다. 일본군이 사용하던 조총에 맞서기 위해 조선 조정은 군사력 강화를 추진했고, 그 핵심 요소 중 하나가 조총 부대 육성이었다.개혁가들은 중국 기제강의 저서 기효신서를 바탕으로 조총 훈련 교본을 제작했다. 1607년까지 조선의 조총병들은 기제강이 제시한 방식으로 훈련받았다. 1619년 사르후 전투에서 1만 명의 조선 조총병들은 만주족에게 큰 피해를 입혔다.[17]

조선은 후금의 침입(1627년)과 청나라의 침입(1636년)에서 모두 패배했지만, 조선 조총병들의 능력은 만주 지도자들에게 깊은 인상을 남겼다. 청나라 초대 황제 홍타이지는 조선 조총병들이 보병전, 특히 조총 전술에 능하다고 평가했다.

이후 조선은 나선 정벌(1654년, 1658년)에서 러시아군을 상대로 승리하는 데 조총 부대를 활용했다. 스페인의 테르시오와 유사한 삼군제도 하에서 조선군은 화약병(포병 및 조총병), 궁병, 창병 또는 검병으로 편성되었다. 화약병의 훈련 기간이 짧아지면서 조선군 내 화약병의 비율이 급격히 증가했다.

숙종 시대에는 충청도 향토 정규군의 76.4%가 조총병이었다.[17] 영조 시대에는 윤필운이 기존 조총보다 사거리가 긴 천보총을 개량했다.[18][19]

2. 4. 뉴질랜드

머스킷 전쟁(1805년~1843년) 동안, 여러 마오리 부족들은 최소 500건의 충돌을 겪었다. 이들은 전통적인 마오리 무기와 함께 무역으로 얻은 머스킷을 사용했다. 마오리족은 처음에는 조악한 흑색 화약을 사용하도록 설계된 저렴한 버밍햄산 머스킷을 사용했으며, 짧은 총열 버전을 선호했다. 일부 부족들은 탈영한 선원과 탈출한 유죄 판결자들을 이용하여 머스킷에 대한 이해를 높였다. 초기 선교사들은 마오리족의 머스킷 수리를 돕기를 거부했다.[20][21]이후 화약 폭발구멍을 크게 하고 점점 더 작은 납탄을 손가락 사이에 끼워 탄약을 제거하지 않고도 머스킷을 여러 발 발사할 수 있게 하는 것이 일반적인 관행이 되었다. 마오리족은 막대기를 사용하는 대신 머스킷 개머리판을 땅에 내리쳐 탄환을 고정시켰다. 전투 중에는 이중총신 엽총(''Tuparra'')을 선호했으며, 파(요새화된 마을 또는 산성)에서 싸울 때 여성들이 무기를 재장전하기도 했다. 그들은 종종 못, 돌 등 편리한 것을 "탄환"으로 사용했다. 1850년대부터 마오리족은 사거리가 더 긴 우수한 군용 머스킷을 얻을 수 있었다. 저자 중 한 명은 마오리족 사이에서 살았고, 마오리어를 유창하게 구사했으며, 마오리족 아내를 두었고, 전사로서 많은 부족 간 충돌에 참여했던 파케하(유럽인)였다.[20][21]

2. 5. 라이플로의 대체

19세기 중반, 미니에 탄의 발명과 강선 기술의 발전은 라이플 머스킷의 시대를 열었다. 미니에 탄은 1840년대에 개발되었으며, 탄두 모양으로 설계되어 라이플 총열에 사용하기 적합했다.[4] 미니에 탄은 지름이 작아 여러 발 사격 후에도 화약 잔류물로 오염된 총열에 빠르게 장전할 수 있었고, 확장되는 스커트 덕분에 총열과 밀착되어 발사 시 회전력을 얻었다. 이로 인해 라이플 머스킷은 평활총에 비해 훨씬 긴 유효 사거리를 가지게 되었다. 예를 들어, 미국 남북 전쟁 당시 라이플 머스킷은 약 274.32m의 전투 사거리를 달성했다.[5]크림 전쟁(1853~1856)은 보병들이 강선 머스킷을 널리 사용한 최초의 전쟁이었으며, 미국 남북 전쟁(1861~1865)이 시작될 무렵에는 대부분의 보병이 강선 머스킷을 장비했다. 강선 머스킷은 평활총신 머스킷보다 정확도와 사거리가 훨씬 뛰어났고, 재장전 속도도 빨랐다. 이러한 강선총의 사용은 집중적인 공격 대형 사용을 감소시켰는데, 이는 강선총의 정확하고 장거리 사격에 취약했기 때문이다. 공격 부대는 방어측 사거리 내에 더 오래 머물렀고, 방어측은 이전보다 더 빠르게 사격할 수 있었다. 18세기에는 공격 부대가 방어측 사거리 내에서 몇 발만 발사할 시간이 있었지만, 19세기 후반에는 수십 발의 일제 사격을 받을 수 있어 사상자가 급증했다. 그러나 요새화된 지점에 대한 집중 공격은 즉시 대체되지 않았고, 19세기 후반과 20세기 초 주요 전쟁에서 매우 높은 사상자 수를 기록하는 경향이 있었다.

3. 머스킷의 구조 및 부속품

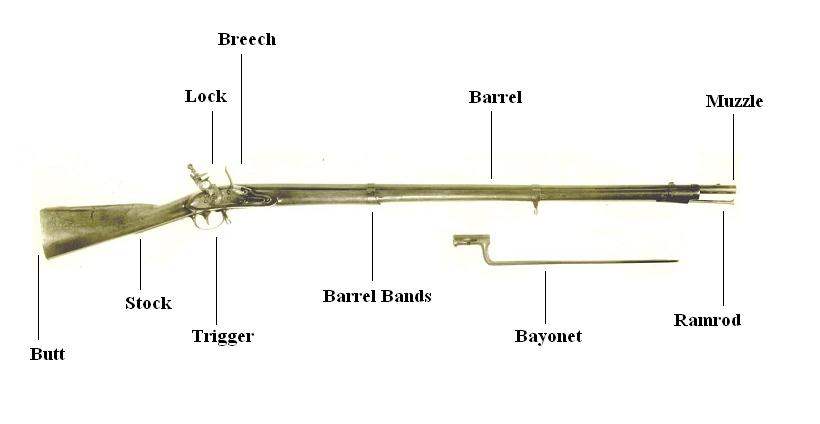

방아쇠 보호대는 1575년부터 등장하기 시작했다.[1]

총검은 16세기 후반부터 17세기까지 세계 여러 지역에서 소총에 장착되었다.[2][3][4]

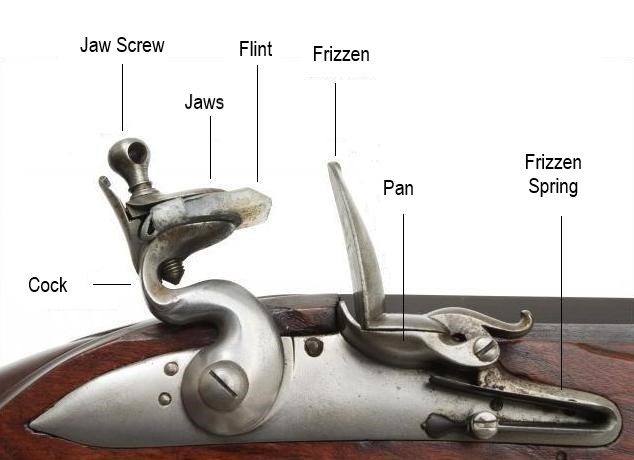

격발 장치는 여러 가지 종류가 있었다. 초기의 마치락(matchlock)과 휠락식은 후기의 프린트락(flintlock mechanism)으로, 그리고 마지막으로 격철식 점화장치로 대체되었다. 중국과 일본과 같은 세계 일부 지역에서는 프린트락이 사용되지 않았고, 19세기에 격철식 점화장치가 도입될 때까지 마치락을 계속 사용했다.[5]

18세기 후반에는 소총에 여러 가지 개량이 추가되었다. 1750년에는 멈치(detent)가 추가되어 sear가 반격철 노치에 걸리는 것을 방지했다.[6] 1770년에는 마찰을 줄이고 불꽃을 증가시키기 위해 롤러 베어링이 도입되었다.[7] 1780년에는 방수 팬이 추가되었다.[8]

"lock, stock, and barrel"이라는 구절은 소총의 세 가지 주요 부분을 가리킨다.[9]

16세기와 17세기 머스킷병들은 미리 계량된 화약과 납탄을 보관하는 탄약대를 사용했다.

미니에 탄은 이름과 달리 실제로는 구형이 아닌 탄환 모양이었으며, 1840년대에 개발되었다.[10] 미니에 탄은 라이플 총열에 사용하도록 고안된 확장되는 스커트를 가지고 있었고, 이는 19세기 중반에 널리 사용되기 시작한 라이플 머스킷이라는 총으로 이어졌다. 미니에 탄은 지름이 작아서 여러 발을 사격한 후 검은 화약 잔류물로 오염된 총열에서도 둥근 탄환만큼 빠르게 장전할 수 있었고, 미니에 탄의 확장되는 스커트는 총열과 밀착하여 발사 시 탄환에 좋은 회전력을 부여했다. 이로 인해 라이플 머스킷은 수백 야드의 유효 사거리를 가지게 되었는데, 이는 평활총에 비해 상당한 개선이었다. 예를 들어, 미국 남북 전쟁 당시 라이플 머스킷을 사용하여 약 274.32m의 전투 사거리를 달성할 수 있었다.[11]

머스킷병들은 종종 종이탄약통을 사용했는데, 이것은 탄환과 화약을 결합하는 현대의 금속 탄약과 유사한 역할을 했다. 머스킷 탄약통은 미리 계량된 양의 흑색 화약과 둥근 탄환, 네슬러 탄 또는 미니에 탄과 같은 탄약을 종이로 감싼 것이었다. 탄약통은 전투 중 머스킷병의 허리띠에 차는 탄약통에 보관되었다. 현대의 탄약통과 달리 이 종이 탄약통은 단순히 무기에 장전하여 발사하는 것이 아니었다. 대신 머스킷병은 (보통 이빨로) 종이를 찢어서 일부 화약을 점화구에, 나머지는 총열에 붓고, 탄약(미니에 탄을 사용하지 않는 경우 종이를 받침대로 사용)을 넣은 다음, 평소처럼 막대기를 사용하여 총열 안으로 모두 밀어 넣었다. 현대의 탄약 장전만큼 빠르지는 않았지만, 미리 계량된 화약 덕분에 매 발사마다 화약을 신중하게 계량할 필요가 없었기 때문에 이 방법은 장전 과정을 상당히 빠르게 했다.[12]

thumb

일부 조임쇠에는 나사산이 있는 끝부분이 있어, 여러 가지 부착물을 사용할 수 있었다. 가장 일반적인 부착물 중 하나는 탄환 나사 또는 탄환 제거기였는데, 이것은 납 탄환에 나사로 조여서 총열에 걸린 탄환을 제거하는 데 사용되는 나사였다. 마치 코르크 마개 따개로 와인 코르크를 제거하는 것과 비슷하다. 또 다른 부착물은 와이퍼(worm)라고 불렸는데, 이것은 발사되지 않은 종이 탄피와 같은 총열의 이물질을 제거하는 데 사용되었다. 일부 와이퍼는 막힌 탄약을 제거하는 데 사용될 수 있을 만큼 튼튼했다. 와이퍼는 깨끗한 천 조각과 함께 사용하여 청소에도 사용할 수 있었다. "나사와 와이퍼"라고 불리는 와이퍼의 변형은 일반적인 와이퍼 디자인과 탄환 제거기의 나사를 결합한 것이었다.[13]

4. 전술

머스킷이 군대의 기본 무기가 되면서 느린 재장전 시간이 큰 문제로 부각되었다. 재장전의 어려움을 해결하기 위해 머스킷탄을 총열 내경보다 훨씬 작게 만들었지만, 이는 탄환이 총열 안에서 움직여 명중률을 떨어뜨리는 결과를 초래했다.[29]

이러한 문제점을 해결하고 머스킷의 광범위한 채택을 가능하게 한 것은 오스만 제국, 중국, 일본, 네덜란드에서 개발된 일제 사격 전술이었다. 일제 사격은 화기를 가진 병사들을 조직적인 사격 부대로 편성하여, 각 열의 병사들이 차례로 사격하고 체계적인 방식으로 재장전하도록 했다. 일제 사격은 1388년 명나라 포병들이 대포를 사용하여 실행한 적이 있었지만,[37] 머스킷을 이용한 일제 사격은 1526년 모하치 전투에서 오스만 제국의 예니체리들이 처음 사용했다.[40] 이후 16세기 중반 기효신서를 저술한 중국의 기제강과 16세기 후반 일본에서 머스킷 일제 사격 전술이 나타났다.[40]

기제강은 ''기효신서''에서 다음과 같이 역진 일제 사격 전술을 설명했다.

프로스페로 콜론나의 아르케부시에들이 비코카 전투(1522년)에서 무릎을 꿇은 채 일제 사격을 사용했을 가능성도 제기되지만, 이는 찰스 오만의 글을 잘못 해석한 것이라는 반론도 있다.[31]

유럽에서는 1579년 영국인 토마스 디지스가 머스킷병들이 로마 시대 방식대로 3~4개의 전열을 이루어 사격하는 방식을 제안했고, 스페인의 마르틴 데 에구일루스도 1586년 군사 교본에서 비슷한 방식을 설명했다.[32]

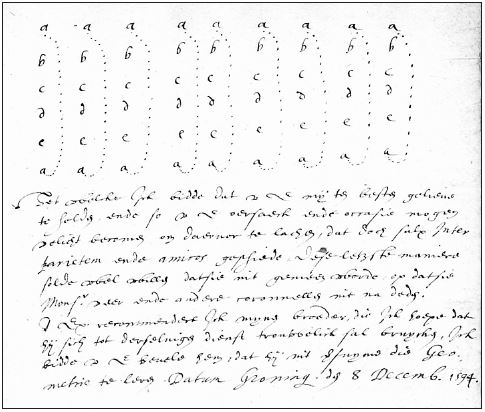

1590년대 네덜란드의 빌헬름 루이, 나사우-딜렌부르크 백작은 사촌에게 보낸 편지에서 머스킷 일제 사격 기법을 자세히 설명하며, 이 전술의 발전에 핵심적인 역할을 했다.

18세기에는 정규 경보병이 등장하여 자연적인 은폐물과 지형을 이용하고, 단일 표적을 조준하는 데 능숙한 병과로 활약했다. 19세기 초에는 경보병의 수가 급격히 증가하여 프랑스군에서는 보병의 25%, 러시아군에서는 약 40%를 차지했다.[33]

19세기 프랑스 혁명 전쟁에서 프랑스군은 "

5. 일본에서의 역사적 호칭

일본 역사에서 1542년 철포 전래 이후 전국 시대 일본 국내에서 독자적으로 발전한 활강 총신, 마치록 방식의 '''타네가시마(種子島銃)'''는 에도 막부 시대에도 거의 같은 형태로 계속 사용되었다. 국友를 비롯한 철포 대장장이의 기술 수준 자체는 매우 높았지만, (특히 대량 생산을 위한) 기술 및 전술 혁신 측면에서는 플린트록식이나 뇌관식으로 총검을 사용할 수 있는 서양의 머스킷총(전장총)과 300년 이상의 격차가 존재했고, 후장총 시대에 들어 1880년(메이지 13년)에 무라타 케이요시가 무라타총을 개발할 때까지 그 격차가 메워지지 않았다.

일본에서는 서양의 머스킷총 대부분이 1853년 흑선 내항 이후 막말기에 도입되었지만, 이때 서양에서는 1851년에 획기적인 라이플 탄두인 Minié ball영어을 사용하는 미니에총이 개발되어, 그 이전의 Round shot영어을 사용하는 머스킷총(라이플드 머스킷 포함)이 일제히 구식화되어 버린 경위가 있었다.

이 때문에 막말기 일본에는 서양에서 최신이었던 미니에총부터 구식화되어 재고가 남아돌았던 활강 총신·플린트록식 머스킷총까지 잡다한 전장총이 서양인 무기상에 의해 일제히 유입되었고, 에도 막부나 막부 타도 세력 측 자료에는 다음과 같은 역사적 명칭이 사용되었다.

# 화승을 사용하는 (타네가시마주를 포함한) 모든 전장총='''화승총'''

# 부싯돌 또는 총용 뇌관을 사용하는 활강총신의 머스킷총='''게베르총'''

# (게베르총에 라이플링을 후공한 것을 포함) 라이플드 머스킷='''미니에총'''

# 경첩식 소총(후장식)으로 개조된 전장총

- 옆으로 여닫는 스나이더총, 타바티에르총 등은 '''담뱃갑식'''

- 앞으로 여닫는 Albini-Braendlin rifle영어이나 M1865, M1866, M1873 등의 ''트랩도어·스프링필드총'' 등은 '''활엄식'''

위 3종과 같은 명확한 구분 명칭까지 발전한 대명사는 없고, 기본적으로 이후는 무라타총 등 각 총의 개발자 이름 등에 따른 정식 명칭이나 약칭으로 불린다.

그러나 서양에서의 머스킷총은 17세기에 플린트록식이 확립된 이후, 총신에 대한 시조, Pistol grip|label=손잡이(그립)영어에 대한 개머리판, 총구에 총검 추가와 같은 요소는 있었지만, 총 자체의 기본 구조는 Hammer (firearms)영어이 총의 측면에 노출된 '''유계두'''(오픈해머)·'''사이드해머''' 방식, 격철이 솔잎 스프링이나 Sear (firearm)영어 등 방아쇠를 제외한 기관 부품의 대부분이 총 측면의 철판에 부착되어 있고, 솔잎 스프링 교체 등의 보수 시에는 측면판을 제거함으로써 쉽게 정비할 수 있는 '''사이드록''' 방식 등이 미니에총까지는 거의 불변이었다.

따라서 일본에서의 화승총이나 게베르총에 해당하는 구식총이라도 새로운 방식, 특히 처음부터 미니에총이나 후장식 라이플로 제조된 신형총의 부족을 메우기 위해, 발사 기구를 뇌관식으로 개조하거나 (스프링필드 M1840 등 거의 모든 스프링필드 조병창제 플린트록식 머스킷총[42]), 총강에 라이플링을 새로 파거나 (스프링필드 M1835 등), 또는 총신 자체를 더 소구경이나 대구경으로 교체하는 (러시아 제국에 수출된 스프링필드 M1816[43]이나, 스위스의 Infanteriegewehr Modell 1842영어 등)과 같은 Retrofitting영어으로 Service rifle영어로서의 수명 연장 조치가 이루어진 예가 많았다.

그러므로 위와 같은 일본의 역사적 분류를 바탕으로 서양의 머스킷총을 획일적으로 분류하는 것은 적절하지 않다.

더욱이 이러한 머스킷총은 네덜란드에서 제조된 샤를르빌 머스킷과 같이, 뇌관식이나 라이플 총신화와 같은 여러 차례의 근대화 개조를 거친 끝에, 최종적으로 총미 개폐 장치까지 부착되어 식민지 주둔군 등에서 운용이 계속된 예도 있었다. 일본에서도 메이지 후기에 아리아카 총이 등장한 후, 무라타 단발총이 산탄총으로 개조되어 민간에 払い下げ(하이사게, 불하)되기 시작할 무렵에 무라타총의 라이선스 생산 중 하나로 화승총에 무라타총의 볼트를 부착하는 방법이 존재[44]했고, 알비니총의 개폐 기구를 부착하여 후장화가 이루어진 것[45] 등이 있었다. 따라서 "라이플에 비해 사정이나 명중률이 떨어지는 머스킷은 사라졌다"라는 표현조차 반드시 정확하다고 단정 지을 수 없는 면도 있다.

미니에총의 분류에 대해서도, 1851년 미니에총 등장 이전부터 존재했던 구형탄을 사용하는 German military rifles|label=예거총영어이나 베이커총, 구형탄 이외의 특수 탄두를 사용한 브런스윅총이나 스템 라이플, 일본에서는 게베르총으로 분류되는 활강총신의 머스킷총(스프링필드 M1842 등)이나, 미니에총 등장 이전의 라이플드 머스킷(M1841 Mississippi rifle|label=M1841 예거 라이플영어 등) 장비의 총병에게, 특히 총신 재가공을 하지 않은 채 일단 미니에탄이나 프리쳇탄을 배포하여 운용을 계속시킨 예 등을 고려하면, 일본 측의 역사적 명칭에 따른 구분은 적절하지 않다는 점에 유의해야 한다.

참조

[1]

웹사이트

musket

http://www.etymonlin[...]

2016-09-04

[2]

서적

The Concise Oxford Dictionary of English Etymology

Oxford University Press

1888

[3]

서적

Dictionary of phrase and fable

Cassell and Company LTD

1900

[4]

웹사이트

Minie Ball

http://www.historyne[...]

2011-04-07

[5]

웹사이트

How far is "musket-shot"? Farther than you think. – Journal of the American Revolution

https://allthingslib[...]

2016-09-04

[6]

서적

Civil War Weapons and Equipment

Globe Pequot

2003

[7]

서적

Images of the recent past: readings in historical archaeology

Rowman Altamira

1996

[8]

간행물

Cromwell's Army

1972

[9]

간행물

Cromwell's Army

1972

[10]

논문

Material Culture and Military History: Test-Firing Early Modern Small Arms

https://journals.lib[...]

1995

[11]

웹사이트

Britain's Brown Bess

https://www.riflesho[...]

RifleShooter

2010-09-23

[12]

논문

Colonial Era Firearm Bullet Performance: A Live-Fire Experimental Study for Archaeological Interpretation

https://americansoci[...]

2017-04-00

[13]

서적

Breefe Discourse Concerning the Force and Effect of all Manuall of Weapons of Fire...

1594-00-00

[14]

서적

Firearms

1962-00-00

[15]

서적

Chapter V: Weapons Used, Firearms

Vijitha Yapa Publications

2007-00-00

[16]

서적

Firearms: A Global History to 1700

[17]

웹사이트

조선왕조실록

http://sillok.histor[...]

2016-09-04

[18]

웹사이트

조선왕조실록

http://sillok.histor[...]

2016-09-04

[19]

웹사이트

조선왕조실록

http://sillok.histor[...]

2016-09-04

[20]

서적

Old New Zealand

[21]

서적

New Zealand Volume 2

Caper

1974

[22]

서적

Oxford Companion to Military History

[23]

서적

Arms and Equipment of the Civil War

Courier Dover Publications

2004

[24]

논문

View of The Rifle-Musket vs. The Smoothbore Musket, a Comparison of the Effectiveness of the Two Types of Weapons Primarily at Short Ranges.

https://scholarworks[...]

[25]

서적

With Zeal and With Bayonets Only: The British Army on Campaign in North America, 1775–1783

[26]

서적

Anburey's Travels

[27]

웹사이트

Brown Bess At 35 Yards Tap Load

https://www.youtube.[...]

2011-01-29

[28]

웹사이트

Musket

http://www.fairfax.o[...]

2008-12-09

[29]

발표자료

Presentation at Harpers Ferry National Historical Park

[30]

서적

Civil War Times. 1861–1865.

The Bowen-Merrill Company

[31]

서적

The Art of War in Italy, 1494–1529

1921

[32]

서적

The Road to Rocori: Class, Culture and Command of the Spanish Army in Flanders 1567–1659

2009

[33]

서적

British Light Infantry & Rifle Tactics of the Napoleonic Wars

[34]

웹사이트

A Reappraisal of Column Versus Line in the Peninsular War

http://www.napoleon-[...]

2016-09-04

[35]

웹사이트

Online Etymology Dictionary

http://www.etymonlin[...]

2016-09-04

[36]

서적

The Concise Oxford Dictionary of English Etymology

Oxford University Press

1986

[37]

서적

Firearms: a global history to 1700

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2011-06-11

[38]

Youtube

参照動画:マスケットの装填・射撃

https://www.youtube.[...]

[39]

Youtube

参照動画:マスケットでの連続射撃(3発/46秒)

https://www.youtube.[...]

[40]

서적

Images of the recent past: readings in historical archaeology

Rowman Altamira

1996

[41]

서적

The Road to Rocori: Class, Culture and Command of the Spanish Army in Flanders 1567-1659

2009

[42]

웹사이트

The U.S. Flintlock Musket as It Is Converted for Use of the Percussion System

http://americansocie[...]

[43]

웹사이트

Colt Russian Contract Rifled Musket - Extremely Rare

https://www.collegeh[...]

[44]

웹사이트

▼火縄銃改村田銃 単発口径32番▼

http://shootingsuppl[...]

[45]

웹사이트

11-4、和銃の後装式

http://www.日本の武器兵器.j[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com