반야심경

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

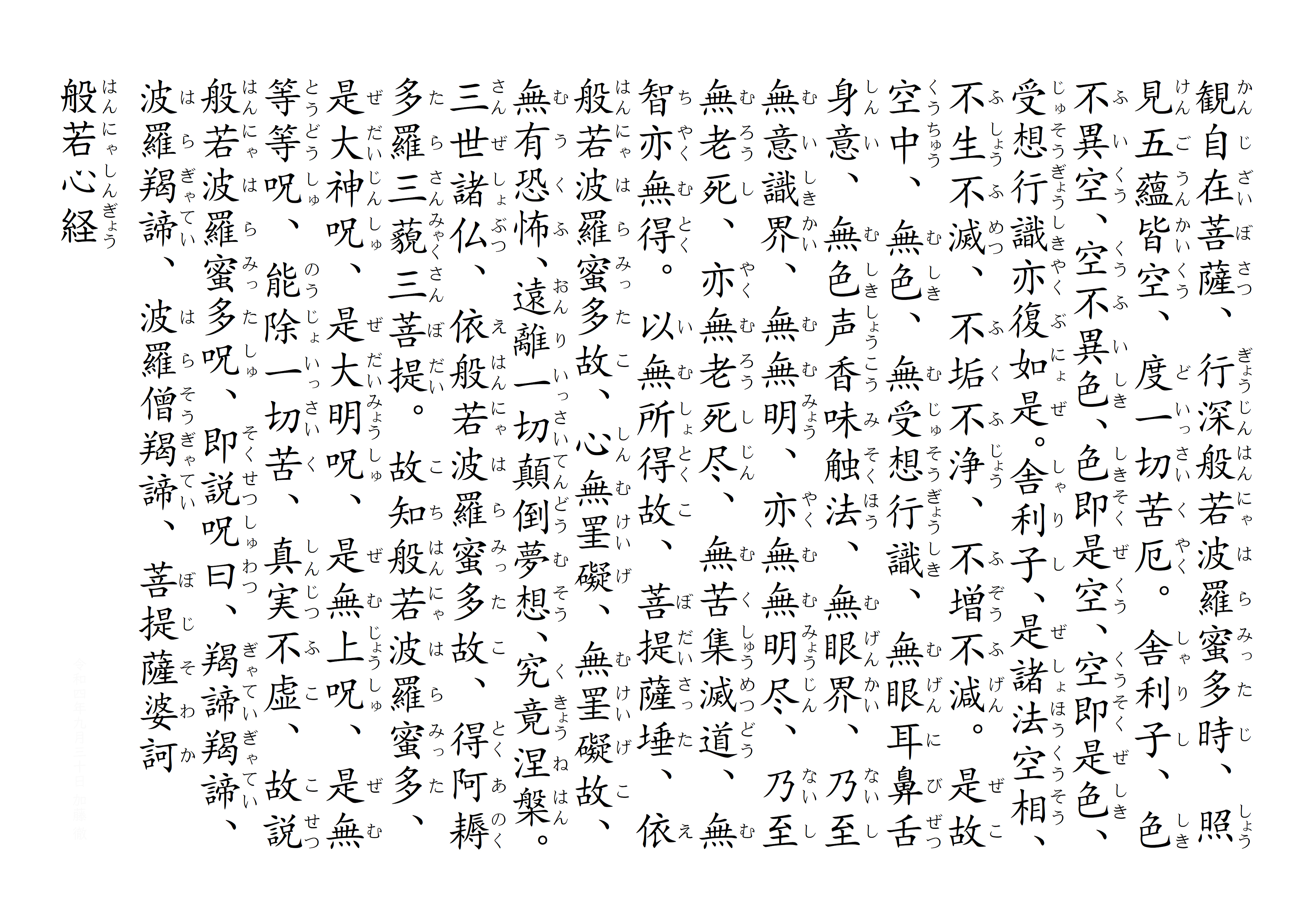

반야심경은 대승 불교의 핵심 내용을 담은 260자 분량의 경전으로, 산스크리트어 프라즈냐파라미타 흐르다야 수트라를 현장 법사가 번역한 것이다. 지혜의 완성에 이르는 핵심 경전이라는 뜻을 지니며, 관세음보살이 사리불에게 모든 현상의 근본인 공(空)에 대해 설명하는 내용을 담고 있다. 이 경전은 동아시아 불교에서 널리 독송되며, 짧은 버전과 긴 버전이 존재한다. 반야심경은 다양한 언어로 번역되었으며, 661년에 제작된 석비가 현존하는 가장 오래된 텍스트이다. 현대 과학과의 연관성을 통해 '색즉시공 공즉시색'의 의미를 설명하기도 하며, 영화, 음악, 문학 등 다양한 대중매체에서 모티프로 활용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 반야심경의 뜻

《반야경》은 반야바라밀다에 대한 내용을 가진 총 600권 분량의 방대한 경전인데, 이를 260자로 요약한 경전이 《반야심경(般若心經)》이다. 산스크리트어로는 प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र, Prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtrasa(프라즈냐파라미타 흐르다야 수트라)라고 한다.

이 경전에서 관세음보살은 사리불에게 모든 현상의 근본적인 공(空, śūnyatā)에 대해 설명한다. 인간을 구성하는 다섯 가지 요소(skandha)인 색(色, rūpa), 수(受, vedanā), 행(行, saṅkhāra), 상(想, saṃjñā), 식(識, vijñāna)을 통해 공을 알 수 있다고 말하며, "색즉시공(色卽是空), 공즉시색(空卽是色)"이라 하여, 이들 모두가 공하고, 서로 연기한다고 선언한다.

또한 사성제와 같은 불교의 기본적인 가르침들도 공의 관점에서는 적용되지 않는다고 설명하는데, 이는 두 가지 진리 교리에 따라 해석된다. 즉, 가르침은 현상에 대한 정확한 묘사이기는 하지만, 현실 그 자체는 아니며, 궁극적 진리에는 적용되지 않는다는 것이다. 보살은 《마하반야바라밀다 경》에서 정의된 지혜, 즉 개념적 집착 없이 현실을 직접적으로 인식하여 열반을 얻는 지혜인 반야바라밀에 의존한다.

경전은 "가제 가제 바라가제 바라상가제 보디 스바하(gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā)"라는 진언으로 끝맺는데, 이는 "가고, 가고, 모두 저 언덕으로 갔네, 깨달음, 스바하"를 의미한다.

2. 1. 명칭

일본에서 널리 유포된 현장의 번역본의 정식 경전명은 '''반야바라밀다심경'''[56]이지만, 일반적으로 '''반야심경'''이라는 약칭으로 불린다. 더 줄여서 '''심경'''(신교)이라고 부르는 경우도 있다. 참고로, 한역 제목에는 "경(經)"이 붙어 있지만, 산스크리트어 원전 제목은 "반야바라밀다심"이며, "경"에 해당하는 "수트라"는 없다.일본 불교 종파에 따라서는 "반야심경", "반야바라밀다심경"이라고만 부르지 않고, 머리말에 "불설"(부처(석가)의 설법)이나 "마하"(위대한)라는 접두사를 붙여 '''불설마하반야바라밀다심경'''(붓세쓰마카한냐하라밋타신교)이나 '''마하반야바라밀다심경'''(마카한냐하라밋타신교)으로 표기하기도 한다. 현존하는 가장 오래된 한역본으로 여겨지는 홍복사(장안)의 집왕성교서비에 새겨진 것에 따르면, 머리말(경전 제목 부분)은 『반야바라밀다심경』으로 기재되어 있지만, 꼬리말(결론에서 다시 제목을 적는 부분)에서는 '''반야다심경'''(한냐타신교)으로 약칭되어 있다.

2. 2. 어원

산스크리트어 원어 제목은 प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र, Prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtrasa(프라즈냐 파라미타 흐르다야 수트라)이다.[82]- 프라즈냐(Prajñā): 반야바라밀다의 '반야(般若)'에 해당하며, 지혜를 의미한다.

- 파라미타(pāramitā): 반야바라밀다의 '바라밀다(波羅蜜多)'에 해당하며, 완성, 저 언덕에 이름을 의미한다.

- 흐르다야(hṛdaya): '심(心)'에 해당하며, 핵심 또는 정수를 의미한다. 여기서 '심(心)'은 마음이라는 뜻이 아니라, 몸에서 가장 중요한 핵심 장기인 심장(心臟)을 의미한다.[82]

- 수트라(sūtra): '경(經)'에 해당하며, 경전을 의미한다.

하지만, 산스크리트어 원전 제목에는 '경'에 해당하는 '(수트라)'라는 단어는 없다.

일본에서는 현장의 번역본(정식 명칭: 般若波羅蜜多心經, 반야바라밀다심경일본어)[56]이 널리 퍼졌는데, 일반적으로 般若心經, 반야심경일본어으로 줄여 부른다. 더 줄여서 心經, 심경일본어이라고 부르기도 한다.

일본 불교 종파에 따라서는 '仏説, 불설일본어'(부처, 석가의 설법)이나 '摩訶, 마하일본어'(위대한)라는 접두사를 붙여 仏説摩訶般若波羅蜜多心経, 불설마하반야바라밀다심경일본어이나 摩訶般若波羅蜜多心経, 마하반야바라밀다심경일본어이라고 부르기도 한다.

현존하는 가장 오래된 한역본으로 여겨지는 홍복사(장안)의 集王聖敎序, 집왕성교서일본어비에 따르면, 머리말(경전 제목 부분)에는 般若波羅蜜多心經, 반야바라밀다심경일본어으로, 꼬리말(결론)에는 般若多心經, 반야다심경일본어으로 적혀 있다.

2. 3. 결론

《반야심경》은 총 600권 분량의 방대한 《반야경》 내용을 260자로 요약한 경전이다. 산스크리트어로는 प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्र, Prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtrasa(프라즈냐 파라미타 흐르다야 수트라)라고 한다. 대승 불교의 모든 내용을 요약한 불교 경전의 정수로 평가받는다.이 경전에서 관세음보살은 사리불에게 모든 현상의 근본적인 공(空, śūnyatā)을 설명하고, "색즉시공(色卽是空), 공즉시색(空卽是色)"을 설하며, 다른 모든 것들(skandha) 역시 공하며, 연기한다고 선언한다.

또한, 사성제와 같은 기본적인 불교 가르침도 공 안에서는 적용되지 않는다고 설명하며, 이는 두 가지 진리 교리에 따라 해석된다. 즉, 가르침은 현상적 진실에 대한 정확한 묘사이지만, 현실 그 자체는 아니며, 궁극적 진리에는 적용되지 않는다는 것이다. 보살은 《마하반야바라밀다 경》에서 정의된 지혜, 즉 개념적 집착 없이 현실을 직접적으로 인식하여 열반을 얻는 지혜인 반야바라밀에 의존한다.

경전은 "가제 가제 바라가제 바라상가제 보디 스바하(gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā)"라는 진언으로 끝맺는데, 이는 "가고, 가고, 모두 저 언덕으로 갔네, 깨달음, 스바하"를 의미한다.

3. 반야심경의 판본

반야심경에는 크게 짧은 버전과 긴 버전, 두 가지가 있다.

현장이 번역한 짧은 버전은 동아시아 불교 수행자들이 가장 널리 사용하는 버전이다. 현장의 정본(T. 251)은 총 260자의 한자로 구성되어 있으며, 일부 일본 및 한국어 버전에는 2자가 추가되어 있다.[3] 이 짧은 버전은 티베트어로도 번역되었지만, 현재 티베트 불교 경전에는 포함되어 있지 않다.

긴 버전은 대부분의 불교 경전이 가지고 있는 서론과 결론 부분을 포함한다는 점에서 짧은 버전과 다르다. 서론은 "이와 같이 내가 들었다"라는 전통적인 불교 개시 구절로 시작하며, 부처(또는 보살)가 가르침을 설하는 장소와 청중을 묘사한다. 결론 부분은 부처에 대한 감사와 찬사로 경전을 마무리한다.

현존하는 가장 오래된 『반야심경』 텍스트는 661년에 기록된 석비이다. 이 비석은 현장 사후 3년 전에 새겨졌으며, 현장이 번역 작업을 하던 곳에서 멀지 않은 장안(오늘날 시안) 인근 웨양현 후원자들이 번역 후 12년 만에 새겼다. 이는 방산 석경의 일부이며, 베이징 근처 운거사에 있다. 두 번째로 오래된 현존 텍스트는 운거사에 있는 또 다른 석비로, 669년에 기록되었다. 세 번째로 오래된 텍스트는 672년에 기록된 석비로, 한때 가장 오래된 현존 텍스트로 여겨졌으며 현재는 비림 박물관에 있다.[8] 이 석비들에는 모두 "[(삼장법사) 현장]은 당 태종 황제의 명을 받아 반야심경을 번역했다."라는 설명이 새겨져 있다.

호류지 사찰에서 발견된 야자 잎 필사본은 연대 미상의 가장 오래된 현존 산스크리트어 필사본이다. 도쿄 국립 박물관에서는 기원 7~8세기 경으로 추정하고 있다.

3. 1. 산스크리트어 원본

현존하는 가장 오래된 산스크리트어본(범본)은 도쿄 국립 박물관 소장 (호류지 헌납 보물)의 패엽(貝葉)본(도쿄 국립 박물관에 따르면 후 굽타 시대・7~8세기 필사본[57])으로, 이를 호류지본(혹은 호류지 패엽 심경)이라고 한다. 한역보다 오래된 시대의 사본은 발견되지 않았다. 오스트리아의 인도 학자 게오르크 뷰러(1837-1898)는 "전승에 따르면 577년에 사망한 야시라는 승려가 소지한 사본으로 609년에 가져온다. 또한 인도인이 필사한 6세기 초반 이전의 것이다."라고 감정했다. 오래된 것이라 훼손으로 인해 판독이 어려운 곳이 많아, 에도 시대의 정엄 이후, 학계에서도 다수의 판독안이 제출되었다. 이 외에도 일본에는 도지 소장의 징인본[58] 등 여러 범본이 있으며, 둔황 문서 중에도 범본 반야심경이 존재한다. 또한 티베트나 네팔 등에 전해지는 사본도 있지만, 그것들은 상당히 후세의 것이다.3. 2. 한문 번역본

현장이 번역한 짧은 버전은 동아시아 불교를 수행하는 신자들이 가장 널리 사용하는 버전이다. 현장의 정본(T. 251)은 총 260자의 한자로 구성되어 있다. 일부 일본 및 한국어 버전에는 2자가 추가되어 있다.[1]일반적으로는 구마라집의 번역인 『마하반야바라밀대명주경』이 현존하는 가장 오래된 한역으로 여겨졌으나,[4] 진위 여부에 대한 논란이 있다. 가장 오래된 경전 목록(경록)인 동진의 석도안이 저술한 『종리중경목록』(양의 승우가 저술한 『출삼장기집』에 거의 수록)에는 『마하반야바라밀신주 1권』 및 『반야바라밀신주 1권 이본』이 있으며, 경전으로서의 반야심경 성립 이전부터 주문에 의한 의례가 먼저 성립했다는 설도 있다. 이들은 후세 문헌에서는 전자는 3세기 중앙아시아 출신의 지겸, 후자는 구마라집의 번역으로 여겨지지만, 『종리중경목록』에는 번역자 불명(실역)으로 되어 있어, 이 두 사람에게 귀속시키는 것은 신빙성이 부족하다. 전자는 현존하지 않고, 후자는 대장경에 수록된 라집 번역 『[http://ja.wikisource.org/wiki/%E6%91%A9%E8%A8%86%E8%88%AC%E8%8B%A5%E6%B3%A2%E7%BE%85%E8%9C%9C%E5%A4%A7%E6%98%8E%E5%92%92%E7%B6%93 마하반야바라밀대명주경]』이라고도 하지만, 구마라집의 번역 시작이 402년이므로, 석도안이 사망한 385년에는 번역되지 않았다. 또한 그 텍스트의 주요 부분은 송, 원, 명판 대장경의 구마라집 번역 『마하반야바라밀경』의 텍스트와 일치하지만, 송판 대장경의 간행은 12세기 후반이므로, 이 텍스트가 구마라집 번역이라는 것도 의심받고 있다.

서역에서 645년 정월에 귀국한 현장 역시 『반야심경』을 종남산 취미궁에서 649년에 번역했다고 한다.[63] 그러나 예전부터 텍스트 주요 부분의 일부가 현장 번역 『대반야바라밀다경』의 해당 부분이 아니라, 구마라집 번역 『마하반야바라밀경』(대품반야경)에서의 추출문 그 자체이기 때문에, 현장 번역 『반야심경』의 성립에 관해 다양한 설이 제기되고 있다.

또한, 예전부터 유명한 현장 번역의 텍스트로 여겨지는 것은, 672년에 세워진 홍복사(흥복사)의 집왕성교서비 중의 『안탑성교서』 다음에 부가되어 있는 텍스트이다.

3. 3. 티베트어 번역본

대장경의 강경(カンギュル)에 수록된 기본 티베트어 번역본과 둔황 문서에서 알려진 소본 티베트어 번역본[17] 두 종류가 알려져 있다. 강경에 수록된 번역본은 탄트라부(タントラ部)와 반야부(般若部)의 것으로 나뉘며, 전승 과정에서 세부 사항이 다르다.대장경에 수록된 티베트어 대본·반야심경에는 크게 두 계통의 사본이 있다. 서쪽의 텐팡마(them spangs ma) 계통과 동쪽의 체르파(tshal pa) 계통이다. 서쪽 계통에는 셸카르존(shel dkar rdzong) 계가 존재한다. 특히 동쪽의 체르파 계통은 푸툰 린첸둡에 의해 개정되었다.

4. 반야심경의 내용과 해석

관세음보살은 사리불에게 모든 현상의 근본적인 공(空, śūnyatāsa)에 대해 설명하며, 이는 인간의 다섯 가지 구성 요소 (오온): 색(色, rūpasa), 수(受, vedanāsa), 상(想, saṃjñāsa), 행(行, saṅkhārasa), 식(識, vijñānasa)을 통해 알려진다고 말한다. 관세음보살은 "색즉시공(色卽是空), 공즉시색(空卽是色)"이라고 말하며, 다른 오온 역시 똑같이 공하며, 연기한다고 선언한다.[1]

관세음보살은 사성제와 같은 가장 기본적인 불교 가르침들을 언급하며, 공(空) 안에서는 이러한 개념들이 적용되지 않는다고 설명한다. 이는 두 가지 진리 교리에 따라 해석되는데, 가르침은 현상적 진실에 대한 정확한 묘사이지만, 현실에 대한 단순한 진술일 뿐이며, 현실 그 자체는 아니라는 것이다. 따라서 그것들은 정의상 정신적 이해를 초월하는 궁극적 진리에는 적용될 수 없다. 그리하여 보살은 전형적인 대승 불교 신자로서, 《마하반야바라밀다 경》에서 정의된 지혜, 즉 개념적 집착 없이 현실을 직접적으로 인식하여 열반을 얻는 지혜인 반야바라밀에 의존한다.[1]

이 경전은 "가제 가제 바라가제 바라상가제 보디 스바하(gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā)"라는 진언으로 끝맺는데, 이는 "가고, 가고, 모두 저 언덕으로 갔네, 깨달음, 스바하"를 의미한다.[1]

반야심경은 "동아시아 불교에서 가장 일반적으로 암송되고, 필사되며, 연구되는 경전"이다.[1] 이는 정토신종과 니치렌 불교를 제외하고 종파에 관계없이 대승 불교 신자들이 암송한다.[1]

반야심경의 해석에는, (1) 공(空) 사상을 간결하게 정리한 정통적인 반야경전으로 보는 입장과, (2) 진언을 그 주요 부분으로 보고, 다른 부분은 진언을 돋보이게 하기 위한 종속적인 부분으로 보는 밀교적 해석, 이렇게 두 가지 입장이 있다. 일반적으로 반야심경은 공 사상을 주제로 하는 반야경전의 한 편이며, 그 핵심 부분은 "색즉시공·공즉시색" 등을 설하는 산문부에 있다는 설이 상식으로 통용되고 있다. 한편, 진언의 위력과 공덕을 설하는 것이 반야심경의 핵심이라는 주장도 있다. 마지막의 진언(만트라)을 산문 부분에 대한 부기(附記)로 보는 것이 아니라, 공관(空觀)을 설하는 전반 부분은 후반 부분에 대한 복선, 전제가 된다고 보아야 한다는 것이다.

4. 1. 반야바라밀다와 관자재보살

관자재보살이 깊은 반야바라밀다를 행할 때,[84] 관세음보살을 가리킨다. 반야바라밀다는 지혜로써 깨달음의 언덕으로 건너가는 것을 의미하며, 이때 바라밀은 지혜로써 행하는 것을 뜻한다.[93] 《반야심경》은 '관자재보살이 깊이 반야바라밀다를 행할 때(觀自在菩薩 行深般若波羅蜜多時)'로 시작된다.4. 2. 오온개공(五蘊皆空)과 도일체고액(度一切苦厄)

오온(五蘊)은 인간 존재를 구성하는 다섯 가지 요소[84]를 말하며, 색(色), 수(受), 상(想), 행(行), 식(識)으로 이루어져 있다.[93] 색(色)은 몸과 같이 보이는 모든 대상을, 수(受)는 느껴지는 것을 받아들이는 것을 의미한다. 상(想)은 머리로 생각하는 모든 것이고, 행(行)은 발생하는 의지를 뜻한다. 식(識)은 "색수상행"이 자신에게 업(業)으로 저장된 것이다.[93]불교에서 공(空)은 무아(無我, 나라는 것이 없음), 무상(無常, 항상 일정한 것이 없음), 연기(緣起, 모든 것이 서로 상호작용으로 일어남)의 이치를 나타내는 말이다.[84] 공(空)은 고정된 실체가 없이 모든 존재가 상호 의존적인 관계 속에서 끊임없이 변화하는 것을 의미한다. 공성(空性)은 공의 성질을 뜻하며, 공성을 이해한다는 것은 무상, 무아, 연기의 법칙을 이해하는 것과 같다.

"조견오온개공 도일체고액(照見五蘊皆空 度一切苦厄)"은 오온이 공(空)한 것을 비추어 보고 온갖 고통에서 건너는 것을 의미한다.[84] 관세음보살은 사리불에게 색(色), 수(受), 상(想), 행(行), 식(識)의 오온이 모두 공(空)하며, 이는 연기하는 것이라고 설명한다.

4. 3. 색즉시공 공즉시색(色卽是空 空卽是色)

사리자여, 색(色)이 공(空)과 다르지 않고, 공이 색과 다르지 않으며, 색이 곧 공이요 공이 곧 색이니,[84] 수상행식(受想行識)도 그러하니라.[84]- 사리자(사리불)은 부처님의 10대 제자로 '지혜제일'이라고 불렸다.[85] 사리자는 사리의 아들이라는 뜻이다.[86]

- 색(色)이라는 형상이 있는 것 자체가 "비어있는 공(空)"이라는 뜻이 아니다.

- 공(空)은 무아(無我, 나라는 것이 없고), 무상(無常, 항상 일정한 것이 없고), 연기(모든 것이 서로 상호작용으로 일어남)의 이치를 말하는 것이므로, 형상이 있는 것이 연기로서 만들어짐을 말한다.

- 빵을 예로 들면, 빵이 만들어지기까지 여러 사람의 노력이 연쇄적으로 일어나야 한다.(연기)

- 색불이공(色不異空) 공불이색(空不異色): 불교적 언어로 보면, "모든 사물은 연기적으로 생겨나고, 역으로 모든 연기의 법칙으로 사물이 생겨난 것이다."라는 뜻이다.[93]

- 색즉시공(色卽是空): 색 자체만 보아도, 그 속의 공한 이치를 알게 하는 것이다.

- 공즉시색(空卽是色): 공한 이치를 보았을 때, 모든 것이 연기로 이루어짐을 아는 것이다.[93]

- 경전으로 보면, 금강경은 색즉시공을 일깨워주는 경전이고, 화엄경은 공즉시색을 보여주는 경전이다.[87]

- 수상행식(受想行識): 모든 느낌과 생각과 의지와 업식(業識)이 다 연기법에 의해 만들어지는 것이다.

- 수상행식은 마음이 움직이는 순서이다.

- 어떤 사람을 봤을 때 느껴지는 느낌이 "수(受)", 느낌으로 일어나는 반응이나 생각 "상(想)", 이런 생각을 통한 일어나는 의지가 "행(行)", 이것이 남아서 만들어내는 판단이 있고, 이런 판단이 남아서 우리의 업 "식(識)"이 된다.[93]

이 경전에서 관세음보살은 사리불에게 모든 현상의 근본적인 공(空, śūnyatā)에 대해 설명하며, 이는 인간의 다섯 가지 구성 요소 (skandha): 색(色, rūpa), 수(受, vedanā), 상(想, saṃjñā), 행(行, saṅkhāra), 식(識, vijñāna)을 통해 알려진다고 말한다. 관세음보살은 "색즉시공(色卽是空), 공즉시색(空卽是色)"이라고 말하며, 다른 스칸다들 역시 똑같이 공하고, 연기한다고 선언한다.

4. 4. 공의 속성

사리자여, 모든 법은 공하여 나지도 멸하지도 않으며,[84] 더럽지도 깨끗하지도 않으며, 늘지도 줄지도 않느니라.[84]4. 5. 공에서의 부정(否定)

시고 공중무색 무수상행식(是故 空中無色 無受想行識)[84]: 그러므로 공 가운데는 색이 없고 수 상 행 식도 없다.

:* 이전에 "공즉시색"에서 "공"은 곧 "색"이라고 했다. 하지만 여기서는 "공" 가운데 "색"이 없다고 한다.

:: "색즉시공 공즉시색"은 우리가 볼 수 있는 "색"에서 "공"을 찾았다면, 이 구절은 반대다. "공"의 입장에서 바라본다는 것이다.

:* 나도 없고, 일정한 것이 없고, 모든 것이 서로 관계를 가지고 연쇄적으로 일어난다는 "공"의 성질. 즉, "공성"을 깨닫고 나니 색과 수상행식이 모두 없더라는 말이다.

:* 나와 다른 것을 구별하는 분별을 끊고 차별 없이 "공"의 입장에 바라보면, "색(몸)"도 없고, "수상행식(마음)"도 없다는 말이다. 허망하다는 말이다.[93]

무안이비설신의 무색성향미촉법(無眼耳鼻舌身意 無色聲香味觸法)[84]

: 안이비설신의도 없고, 색성향미촉법도 없다.

:* 안이비설신의(眼耳鼻舌身意)

:: "안"은 눈이고, "이"는 귀이고, "비"는 코고, "설"은 혀이며, "신"은 몸이고, "의"는 정신이다.

:: "안이비설신의"로 "색성향미촉법"을 인식하는 것이다.

:* 육근과 육경

:: 육근(六根): 안이비설신의

:: 육경(六境): 색성향미촉법

:* 6가지 감각기관인 "육근"을 통해서, 6가지 경계(대상)인 "육경"이 들어오는 것이다.

:* 육근과 육경은 지속적으로 우리에게서 무언가 만들어내는데, 그런데 가만히 생각해보면 이런 것들도 한시적 만났다가 사라질 뿐이다.[93]

:: 예를 들어, 어떤 음식 냄새를 맡아 배가 고프다가도, 누가 물을 끼얹어 차갑다는 느낌이 확 들면 그 순간은 "비(코)"를 통해 느낀 "향(냄새)"은 순간 사라져버린다.

:: 이러한 이치가 "공성"이다.

무안계 내지 무의식계(無眼界 乃至 無意識界)[84]

: 눈의 경계도 의식의 경계까지도 없고.

무무명 역무무명진 내지 무노사 역무노사진(無無明 亦無無明盡 乃至 無老死 亦無老死盡)[84]

: 무명도 무명이 다함까지도 없으며, 늙고 죽음도 늙고 죽음이 다함까지도 없고.

무고집멸도 무지역무득(無苦集滅道 無智亦無得)[84]

: 고집멸도도 없으며, 지혜도 얻음도 없느니라.

4. 6. 반야바라밀다와 깨달음

얻을 것이 없는 까닭에 보살은 반야바라밀다를 의지하므로 마음에 걸림이 없고, 걸림이 없으므로 두려움이 없어서 뒤바뀐 헛된 생각을 멀리 떠나 완전한 열반에 들어간다.[84] 삼세의 모든 부처님도 반야바라밀다를 의지하므로 최상의 깨달음을 얻는다.[84]이 경전에서 관세음보살은 사리불에게 모든 현상의 근본적인 공(空, śūnyatāsa)에 대해 설명하며, 이는 인간의 다섯 가지 구성 요소 (오온): 색(色, rūpasa), 수(受, vedanāsa), 상(想, saṃjñāsa), 행(行, saṅkhārasa), 식(識, vijñānasa)을 통해 알려진다고 말한다. 관세음보살은 "색즉시공(色卽是空), 공즉시색(空卽是色)"이라고 말하며, 다른 오온 역시 똑같이 공하며, 연기한다고 선언한다.

관세음보살은 그 후 사성제와 같은 가장 기본적인 불교 가르침들을 언급하며, 공(空) 안에서는 이러한 개념들이 적용되지 않는다고 설명한다. 이는 두 가지 진리 교리에 따라 해석되는데, 가르침은 현상적 진실에 대한 정확한 묘사이지만, 현실에 대한 단순한 진술일 뿐이며, 현실 그 자체는 아니라는 것이다. 따라서 그것들은 정의상 정신적 이해를 초월하는 궁극적 진리에는 적용될 수 없다. 그리하여 보살은 전형적인 대승 불교 신자로서, 《마하반야바라밀다 경》에서 정의된 지혜, 즉 개념적 집착 없이 현실을 직접적으로 인식하여 열반을 얻는 지혜인 반야바라밀에 의존한다.

4. 7. 반야바라밀다와 진언

반야바라밀다는 가장 신비하고 밝은 주문이며,[84] 위없는 주문이며, 무엇과도 견줄 수 없는 주문으로,[84] 온갖 괴로움을 없애고 진실하여 허망하지 않다.[88] 이제 반야바라밀다주를 말하리라.[84]가는 이여! 가는 이여! 저 언덕으로 가는 이여! 저 언덕으로 온전히 가는 이여! 깨달음이여! 영원하여라![89]

"아제 아제 바라아제 바라승아제 모지 사바하"는 산스크리트어 원어 발음으로 "가테 가테 파라가테 파라상가테 보디 스바하"라고 읽기도 한다.[91]

5. 반야바라밀다를 행하는 방법

《반야심경》은 '관자재보살이 깊이 반야바라밀다를 행할 때(觀自在菩薩 行深般若波羅蜜多時)'로 시작된다. 그렇다면 반야바라밀다를 행한다는 것은 무엇을 의미할까?

5. 1. 선종(禪宗)의 방법 (돈오, 頓悟)

반야바라밀다를 직역하면 "깨달음의 언덕에 이르는 깊고도 수승한 지혜"이다.[92] 반야심경에서 공(空)은 비어있다는 뜻이 아니라, 무아(나라고 할 것이 없고), 무상(항상 일정한 것이 없고), 연기(모든 것은 서로 상호작용으로 일어남)를 의미한다.[93] 이러한 공의 성질을 공성(空性)이라고 하는데, 반야바라밀다 성질이 공(空)하므로, 반야바라밀다를 행한다는 것은 공(空)을 행하는 것이다.다음은 공(반야바라밀다, 연기, 세상은 모두 연결되어 있다.)을 깨닫게 하는 이야기들이다.

- 유마거사(재가불자)는 병이 들어 문수보살의 문병을 받았을 때, '중생이 병이 들어서 내가 아프다. 중생이 모두 병이 나으면 나도 나을 것이다. 중생들이 더 이상 병에 걸리지 않으면, 보살들도 다시는 병에 걸리지 않을 것이다.'라고 하였다.[94]

- 661년 원효는 의상과 함께 당나라로 유학을 가던 중 동굴에서 해골 썩은 물을 마시고 '일체유심조'를 깨달았다.[95]

- 백은(白隱) 선사(1685~1768)는 일본에서 임제종을 일으킨 승려로, 다음과 같은 깨달음의 일화가 있다.[96]

- 좁은 부엌에서 아궁이 불을 때다가 처마 밖으로 나와있는 몸의 반은 젖어있고, 안에 있는 몸은 마르는 것을 보고 깨달음을 얻었다.

- "스님은 한 손으로 손뼉을 칠 수 있으신가요?"라는 질문에 대답하지 못해 수행하던 중, 세상과 내가 둘이 아님(불이, 不二)을 깨닫고 모든 소리가 나의 소리임을 알게 되었다.

- 마을 처녀가 낳은 아이의 아버지가 자신이라는 누명을 썼을 때와 누명이 풀렸을 때 모두 “아, 그런가”라고만 답하며 깨달음을 보여주었다.

- 사리불(사리자, 사리푸트라)은 부처님의 10대 제자 중 '지혜제일'이라고 불린 수행자이다. 어머니와의 일화에서 탁발을 하자, 어머니가 심하게 꾸짖었지만, 아무 말 없이 공양하고 탁발을 해서 돌아갔다.[97]

5. 2. 교종(敎宗)의 방법 (점수, 漸修)

《반야심경》은 '관자재보살이 깊이 반야바라밀다를 행할 때(觀自在菩薩 行深般若波羅蜜多時)'로 시작한다. 반야바라밀은 육바라밀을 모두 행하는 방법으로도 할 수 있다. 대품반야경에 따르면 육바라밀 중 반야바라밀은 다른 다섯 바라밀을 모두 포함하고 있다. 그렇기에 반야바라밀만 행해도 육바라밀을 모두 행하는 것과도 같다.[98]육바라밀은 다음과 같다.[98]

6. 자연과학과의 연관성

후쿠이 후미마사는 心經중국어(반야심경)이 다라니 경전을 의미할 수 있다고 주장했다.[6]

에드워드 콘체는 반야바라밀 경전의 발달 과정을 네 시기로 나누었는데, 반야심경은 이 중 세 번째 시기에 속한다. 그러나 반야심경은 진언(때로는 ''다라니'')을 포함하고 있어, 콘체의 분류에 따르면 발달의 마지막 단계인 탄트라 단계와 겹치며, 적어도 일부 강경 판본의 탄트라 부분에 포함되어 있다.[7] 콘체는 반야심경의 기원을 서기 350년으로 추정했지만, 다른 사람들은 이보다 2세기 더 오래된 것으로 본다.

6. 1. 원자의 구조와 색즉시공 공즉시색

모든 물질은 원자로 구성되어 있다. 원자는 핵과 전자로 이루어진다. 경기도 땅을 원자라고 하면, 핵은 서울 한복판에 있는 축구공 크기이고 나머지 공간은 텅 비어 있다. 전자는 수원에 있는 먼지 정도 크기인데, 나머지 공간을 채워준다.[100]이 공간을 핵보다 훨씬 작은 전자가 빠르게 움직이며 돌아다닌다. 전자가 (-)전하를 띠면서 돌아다니니, 원자는 전기자석(전자석)이 된다. 다른 원자도 이와 같으니 전자끼리 서로를 밀어내게 된다.

사람의 왼손과 오른손은 서로 원자로 이루어져 있어 밀어내므로, 원자의 공간 대부분이 비어 있음에도 불구하고, 손을 맞잡을 수 있을 뿐 서로 통과시키지 못한다. 원자가 서울의 축구공 크기이고, 전자는 수원의 먼지 크기로 텅텅 비어있음을 생각하면 불가사의하다.

사람의 몸을 주로 이루는 원자는 탄소(C), 산소(O), 수소(H), 질소(N)인데, 이 중 가장 수가 많은 탄소는 원자핵 1개와 전자 6개로 이루어져 있다.

경기도 크기의 땅에 축구공 1개가 중간에 가만히 있고, 그 주위를 먼지 12개가 돌아다닐 뿐인데, 다른 물질이 오는 것을 다 막아버린다. 심지어 빛까지도 반사하여 그 반사한 것이 우리가 눈으로 보는 색깔이라는 형상이다.

더 정확히 원자 1개로 보면 빛 에너지를 흡수해서 전자가 들뜨고, 다시 원래 자리로 돌아오면서 빛을 방출하지만, 크게 일상생활 정도로 거시적으로 보면 쉽게 반사한다고 봐도 된다.

6. 2. 반야심경과 현대 과학

불교 경전인 반야심경의 "색즉시공 공즉시색(色卽是空 空卽是色)"이라는 구절은 현대 과학의 관점에서 보면 모순이 아니라 과학적 사실, 즉 우주의 진리를 나타낸다.- 색즉시공(色卽是空): 여기서 '색(色)'은 시각, 청각, 후각, 미각, 촉각, 생각, 상상 등으로 규정될 수 있는 실체를 의미한다. 쉽게 말해, 우리가 감각하고 인식할 수 있는 모든 형태가 있는 것을 말한다. 이러한 색(色)은 실체가 없는 공(空)한 것이다.

- 공즉시색(空卽是色): 공(空)한 것은 곧 형태가 있는 것, 즉 색(色)이다.

이 개념을 원자 단위에서 살펴보면, 탄소 원자는 경기도 크기의 공간에 축구공 1개와 먼지 12개로 이루어져 있다. 로켓을 타고 높이 올라가 경기도를 한눈에 보면, 원자(축구공)와 전자(먼지)는 보이지 않지만 분명히 존재한다.

원자는 색깔이 없을 뿐만 아니라, 형태 자체도 보이지 않는다. 하지만 탄소 원자에 빛이 오면, 12개의 전자(먼지)가 빠르게 움직이며 경기도 땅 전체 면적만큼 색깔을 띠게 된다. 이것이 "공즉시색"이다. 텅 비어 보이는 경기도 땅에 색깔이라는 색(色)이 나타나면, 텅 빈 공간이 모두 같은 색깔을 띠게 되는 것이다.

반대로, 색깔이 보이다가도 빛이 사라지면 아무것도 보이지 않아 없는 것처럼 보인다. 이것이 "색즉시공"이다.

반야심경은 관세음보살이 부처가 진리를 보는 방법으로 세상을 관찰했을 때 깨달은 이치를 담은 경전이다. 반야심경이 만들어졌을 당시에는 "색즉시공 공즉시색"이 모순으로 여겨졌을 수 있지만, 현대 과학의 관점에서는 우주의 진리를 보여주는 과학적 사실로 이해될 수 있다.

7. 대중매체

대한민국에서는 1989년 임권택 감독의 영화 《아제 아제 바라아제》가 반야심경에 나오는 반야바라밀다의 주문을 따서 만들어졌다.[1] 영화 색즉시공도 이 반야심경의 내용을 가지고 제목을 붙였다.[2]

2003년 한국 영화 ''봄 여름 가을 겨울 그리고 봄''에서, 제자는 마음을 다스리기 위해 스승의 명령에 따라 사찰의 나무 데크에 경전의 한자를 새긴다.[49]

2013년 불교 영화 ''관세음보살''은 중국의 유명한 관세음보살 보타산 순례지의 기원을 이야기한다. 이 영화는 보타산에서 촬영되었으며, 승려들이 중국어와 산스크리트어로 ''반야심경''을 낭송하는 여러 장면이 등장한다. 영화의 주인공인 혜악은 또한 일본어로 ''반야심경''을 낭송한다.[51]

2015년 일본 영화 ''나는 스님입니다''에서, 24세의 서점 점원인 코엔은 할아버지의 죽음 이후 진언종의 승려가 되어 애복사에 들어간다. 애복사는 팔십팔 절 시코쿠 순례 코스 중 57번째 사찰이다. 그는 처음에는 자신감이 없었다. 그러나 처음으로 ''반야심경''을 낭송하는 동안 중요한 깨달음을 얻게 된다.[52]

베어 맥크리리는 그의 사운드 스튜디오에서 일본계 미국인 승려 4명이 일본어로 ''반야심경'' 전체를 낭송하는 것을 녹음했다. 그는 몇 개의 불연속적인 부분을 골라 디지털 방식으로 향상시켜 최면적인 음향 효과를 만들었다. 그 결과는 2019년 영화 ''고질라: 킹 오브 몬스터''의 킹기도라 메인 테마가 되었다.[53]

이처럼 한국 대중문화에서 반야심경이 종종 등장하는 것은, 전통적인 불교 사상이 현대 사회에도 여전히 유효하며, 대중들에게 정신적인 위안과 깨달음의 메시지를 전달하는 역할을 하고 있음을 보여준다.

참조

[1]

서적

門信徒手帳(2023年版)

本願寺出版社

[2]

서적

令和5年日蓮宗檀信徒手帳

[3]

서적

Heart of the Perfection of Wisdom Sutra (tr. from Sanskrit to Nepal Bhasa)

2003

[4]

서적

1967

[5]

서적

2004

[6]

서적

1987

[7]

서적

1960

[8]

서적

[9]

서적

1967

[10]

서적

1967

[11]

서적

2017

[12]

서적

2006

[13]

서적

2015

[14]

서적

2004

[15]

서적

Hannya shingyō no seiritsu shiron

[16]

서적

Hannya shingyō no seiritsu shiron

[17]

논문

The Chinese Origins of the Heart Sutra Revisited: A Comparative Analysis of the Chinese and Sanskrit Texts

[18]

서적

1959

[19]

서적

1995

[20]

서적

2000

[21]

웹사이트

Prajñaparamita mantra: Gate gate paragate parasaṃgate bodhi svaha

https://www.wildmind[...]

2018-08-10

[22]

서적

2006

[23]

서적

2011

[24]

서적

2008

[25]

문서

Tripitaka References

[26]

서적

1978

[27]

서적

1989

[28]

서적

1970

[29]

논문

On a Peking Edition of the Tibetan Kanjur Which Seems to be Unknown in the West

https://journals.ub.[...]

1999

[30]

웹사이트

http://www.twtds.com[...]

2016-03-11

[31]

문서

Manjizoku Tripitaka Reference

[32]

서적

1964

[33]

서적

1997

[34]

서적

1865

[35]

서적

1881

[36]

웹사이트

DharmaSound (in web.archive.org): Sūtra do Coração in various languages

https://web.archive.[...]

[37]

웹사이트

心经试听下载, 佛教音乐专辑心经 - 一听音乐网

http://www.1ting.com[...]

[38]

웹사이트

佛學多媒體資料庫

http://www.buda.idv.[...]

Buda.idv.tw

2013-03-16

[39]

웹사이트

經典讀誦心經香港群星合唱迴向1999年, 台灣921大地震

https://www.youtube.[...]

Youtube.com

2012-08-10

[40]

웹사이트

Buddhist Channel | China

https://www.buddhist[...]

[41]

뉴스

《大地震》片尾曲引爭議 王菲尚雯婕誰是主題曲

http://dailynews.sin[...]

Sina Daily News

2010-07-28

[42]

웹사이트

般若波罗密多心经

http://buddha.goodwe[...]

2015-05-17

[43]

웹사이트

黄晓明《大唐玄奘》MV曝光 王菲版《心经》致敬

http://ent.people.co[...]

People.com.cn Entertainment

2016-04-21

[44]

간행물

Lou Harrison obituary

http://www.davidgain[...]

2003

[45]

음반

Syncretism of Shinto and Buddhism by VOCALOID

https://open.spotify[...]

2015-11-12

[46]

웹사이트

Aya Dances 3 Earthly Desires in Gate of Living-Ringo Sheena

https://en.cabin.tok[...]

en.cabin.tokyo

2019-05-22

[47]

문서

Yu, 6

[48]

웹사이트

The Story of Mimi-Nashi-Hôïchi

https://en.wikisourc[...]

[49]

웹사이트

Doors Without Walls

https://tricycle.org[...]

Tricycle: The Buddhist Review

2004

[50]

연속물

Episode 1

[51]

영상매체

不肯去观音

[52]

영상매체

ボクは坊さん。

[53]

웹사이트

Godzilla King of the Monsters

https://bearmccreary[...]

2019-06-15

[54]

문서

...ist denen, in welchen der Wille sich gewendet und verneint hat, diese unsere so sehr reale Welt mit allen ihren Sonnen und Milchstraßen—Nichts.

[55]

문서

Über das Mahâjâna und Pradschnâ-Pâramita der Bauddhen

[56]

데이터베이스

大正新脩大蔵経データベース

T0251_.08.0848c04 - [...]

[57]

웹사이트

梵本心経および尊勝陀羅尼

https://emuseum.nich[...]

[58]

문서

最澄、円仁が唐から持ち帰ったものとされるが原本は残存しない。

[59]

뉴스

般若心経 インド製か中国製か

産経新聞

1994-07-06

[60]

웹사이트

房山石経『心経』、現存する最古の版に

http://japanese.chin[...]

中国網日本語版(チャイナネット)

2016-09-26

[61]

문서

ナティエ論文への言及かは定かでない。

[62]

문서

新規に石経が発見されたということではなく、以前から保管されていた石経を鑑定した結果らしいが、後報、詳報は未見である。

[63]

문서

開元釈教録 卷第八

T2154_.55.0555c03-04

[64]

문서

あかぎたかゆき 1970年生 日本高麗浪漫学会理事

[65]

학술자료

玄奘訳「般若心経」の伝来と流布

https://irdb.nii.ac.[...]

2015

[66]

데이터베이스

T0251_.08.0848c04 - c23

[67]

학술지

サンスクリット原文で『般若心経』を読む

https://www.bus.niho[...]

2013-12

[68]

서적

般若心経の真実

人文書院

[69]

서적

般若心経の新世界:インド仏教実践論の基調

人文書院

[70]

서적

般若心経の陀羅尼

東方出版

[71]

서적

般若心経・金剛般若経

(출판사 정보 없음)

[72]

서적

般若心経真言の正解(下)

中外日報

1975-12-03

[73]

서적

般若心経解説

山喜房仏書林

1973

[74]

경전

佛説陀羅尼集經

[75]

경전

(경전 제목 정보 없음)

[76]

서적

大谷光瑞猊下述 般若波羅密多心經講話

https://dl.ndl.go.jp[...]

大乗社

1922

[77]

웹사이트

(제목 정보 없음)

http://www.nicovideo[...]

[78]

웹사이트

【ネット番記者】ポップな「般若心経」 - MSN産経ニュース

http://sankei.jp.msn[...]

2010-09-16

[79]

웹사이트

(제목 정보 없음)

http://otakei.otakum[...]

[80]

웹사이트

食べる般若心経!? 群馬「新田乃庄」のほうとうが謎すぎてネット騒然!

https://macaro-ni.jp[...]

2017-11-28

[81]

웹인용

[반야심경 마음공부 2] 반야심경의 불교사상사적 위치

https://moktaksori.k[...]

목탁소리 상주 대원정사

2021-11-25

[82]

웹인용

반야심경 (般若心經)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

[83]

웹인용

법회와설법ㆍ문서 - 종단 표준의례 「한글 반야심경」 수정

http://www.buddhism.[...]

대한불교조계종

2013-10-08

[84]

웹인용

종단 표준의례 「한글 반야심경」 수정

http://www.buddhism.[...]

(재)대한불교조계종 유지재단

2013-10-08

[85]

웹인용

46. 사리자

http://www.wonnews.c[...]

원불교신문

2013-07-12

[86]

웹인용

[지혜의 향기] 사리자여, 색이 공과 다르지 않고…

https://news.koreada[...]

중앙일보

2013-12-03

[87]

웹인용

월호스님 83.한편으로 설명하는 "화엄경약찬게"-행불아카데미

https://www.youtube.[...]

구글 알파벳

2021-07-16

[88]

웹인용

종단 표준의례 「한글 반야심경」 수정

http://www.buddhism.[...]

(재)대한불교조계종 유지재단

2013-10-08

[89]

웹인용

[반야심경 마음공부] 능제일체고 ~ 아제아제 바라아제 바라승아제 모지사하바

https://moktaksori.k[...]

목탁소리 상주 대원정사

2021-09-19

[90]

웹인용

"티벳 다람살라 돕자"…반야심경 예술로 승화

http://news.bbsi.co.[...]

BBS불교방송(재)

2019-04-19

[91]

웹인용

[BBS 뉴스와 사람들] '반야심경 정해' 저자 관정스님 “반야심경은 공사상 아닌 수행방법 제시, 중국불교전통 비판적으로 바라봐야”

http://news.bbsi.co.[...]

BBS불교방송(재)

2022-08-04

[92]

웹인용

[반야심경 마음공부 2] 행심반야바라밀다시(行深般若波羅蜜多時)

https://moktaksori.k[...]

목탁소리 상주 대원정사

2021-12-24

[93]

웹인용

[#정주행] 260자에 담긴 불교의 지혜❗❗❗ "반야심경", 모든 것을 알려드립니다 (=ↀωↀ=)✧ - 원영스님의불교대백과(65화~67화)

https://www.youtube.[...]

유튜브(구글 알파벳)

2022-11-26

[94]

웹인용

<4>“중생이 아프니 나도 아프다”

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2016-02-02

[95]

웹인용

[한국사 공부] 원효와 의상, 서로 다른 길을 가다

https://sgsg.hankyun[...]

한국경제신문

2015-04-03

[96]

웹인용

갓난 아기의 아빠가 스님이라고?

https://www.joongang[...]

중앙일보

2018-06-28

[97]

웹인용

사리불 존자 ④

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2008-03-19

[98]

웹인용

[반야심경 마음공부 2] 행심반야바라밀다시(行深般若波羅蜜多時)

https://moktaksori.k[...]

목탁소리 상주 대원정사

2021-12-24

[99]

웹인용

육바라밀 (六波羅蜜)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

[100]

웹인용

원자핵이 서울광장 축구공이면, 전자는 수원의 먼지

https://www.hani.co.[...]

한겨레신문

2015-03-13

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com