진언종

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

진언종은 8세기 일본 승려 쿠카이에 의해 창시된 불교 종파이다. 중국에서 밀교를 배워 일본에 전파했으며, 즉신성불과 밀엄국토를 주요 교리로 한다. 대일여래를 본존불로 모시며, 육대, 사만, 삼밀 수행을 통해 깨달음을 추구한다. 진언종은 일본에서 다양한 분파로 발전했으며, 한국에는 진각종의 연원으로 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 불교의 역사 - 일본의 불교

일본의 불교는 6세기 백제에서 전래되어 중국과 한국 불교의 영향을 받았으며, 아스카 시대부터 여러 시대를 거치며 다양한 종파가 등장하고 발전하여 사회와 문화에 큰 영향을 미치고 있다. - 불교의 역사 - 룸비니

룸비니는 네팔에 위치한 석가모니 부처의 탄생지로, 아쇼카 왕의 기둥 비문과 마야데비 사원 발굴 조사로 역사적 중요성이 부각되었으며 유네스코 세계유산으로 등재되어 국제적인 불교 중심지 역할을 하고 있지만, 탄생지에 대한 고고학적 증거에 대한 논쟁도 존재한다. - 일본의 불교 - 히가시혼간지

히가시혼간지는 1602년 도쿠가와 이에야스에 의해 분리되어 설립된 정토진종 사찰로, 에도 시대 대화재를 겪었으나 재건되었고, 창건당과 아미타당은 중요문화재로 지정되었으며, 20세기 정치적 갈등과 종파 분쟁 후 현재는 진종본묘로 운영되고 있다. - 일본의 불교 - 고야산

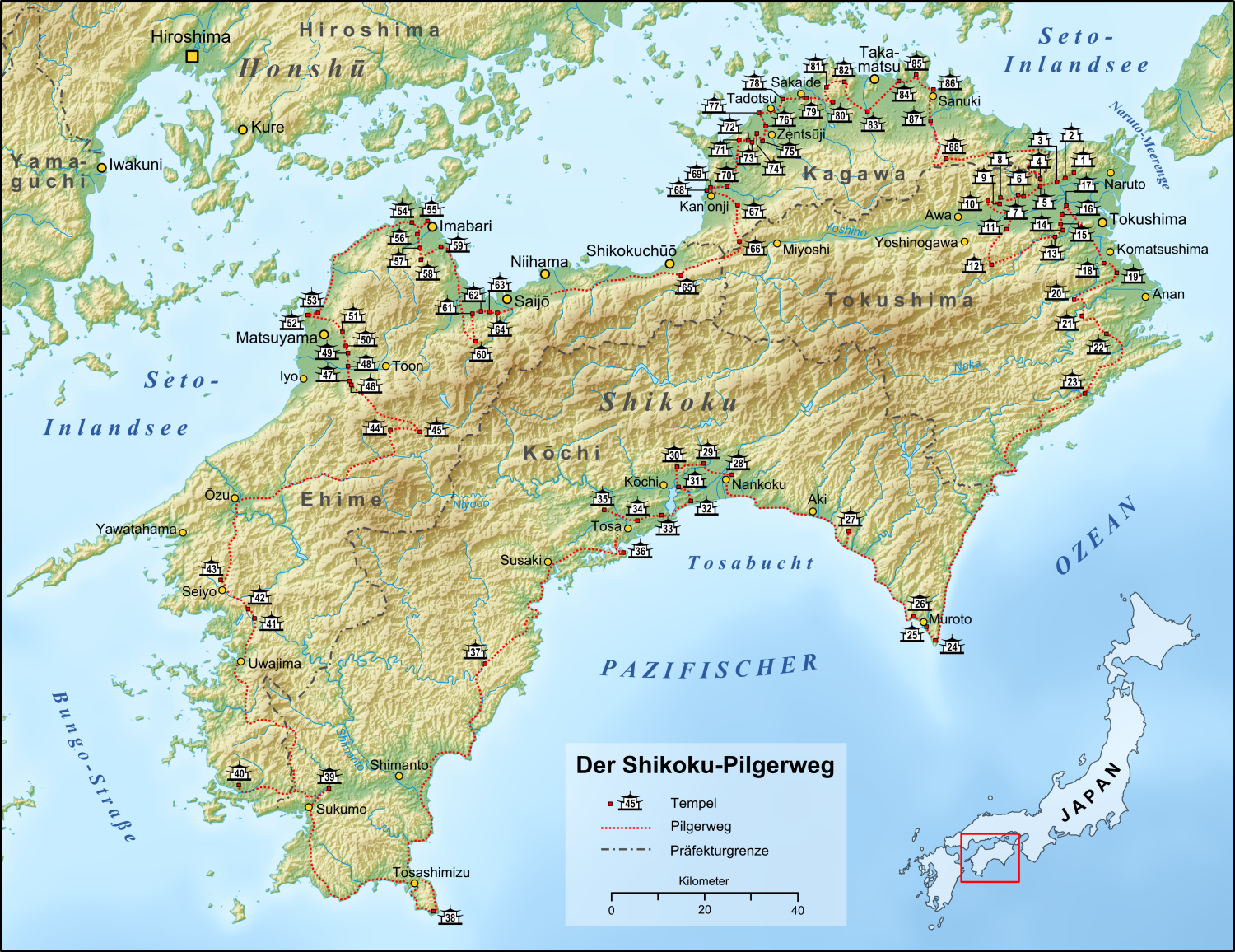

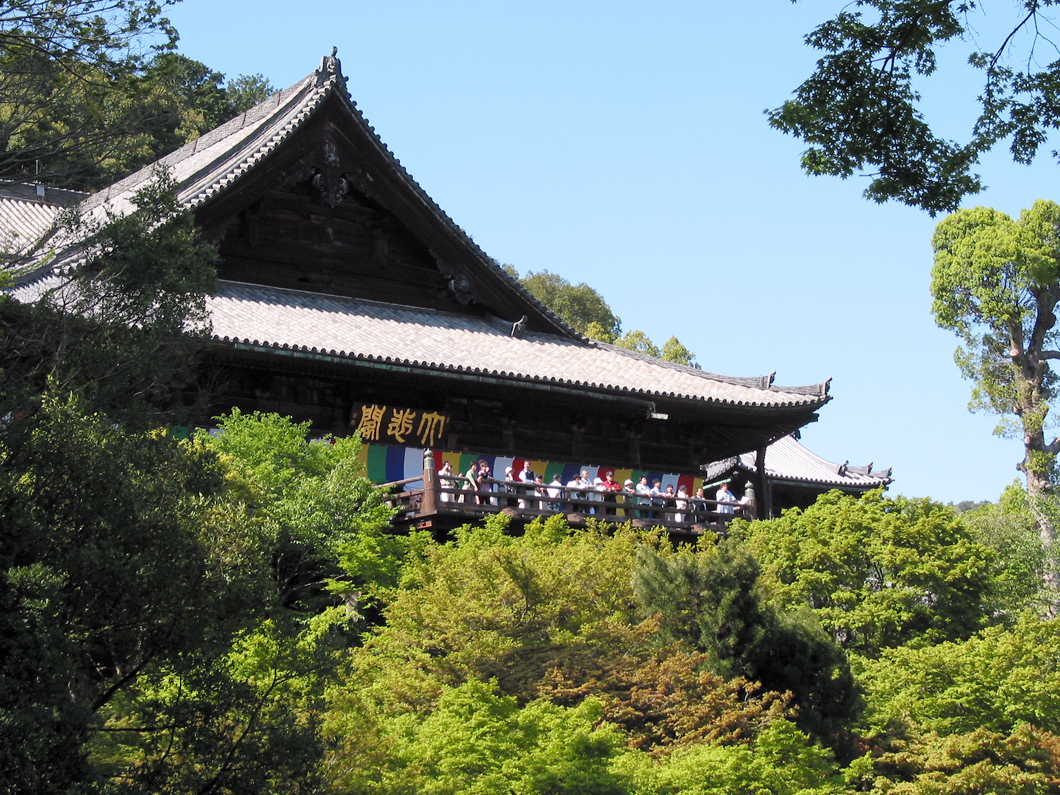

고야산은 승려 쿠카이가 819년에 개창한 일본 진언종의 총본산이며, 해발 800미터 평원에 위치하며 단상가람 등 여러 사찰과 부속 사찰을 갖추고 있으며, 철도 등으로 접근 가능하고 고야두부 등의 특산품이 있으며, 2020년 일본유산으로 인정받았다.

2. 역사

인도에서 밀교는 7세기경 대승불교의 영향을 받아 성립되었으며, 8세기에서 10세기 사이에 발전하여 중앙아시아와 동아시아로 전파되었다.[144][145]

716년 인도의 승려 선무외가 중국에 밀교를 전래하였고, 대일경을 한역(漢譯)하였다.[144][145]

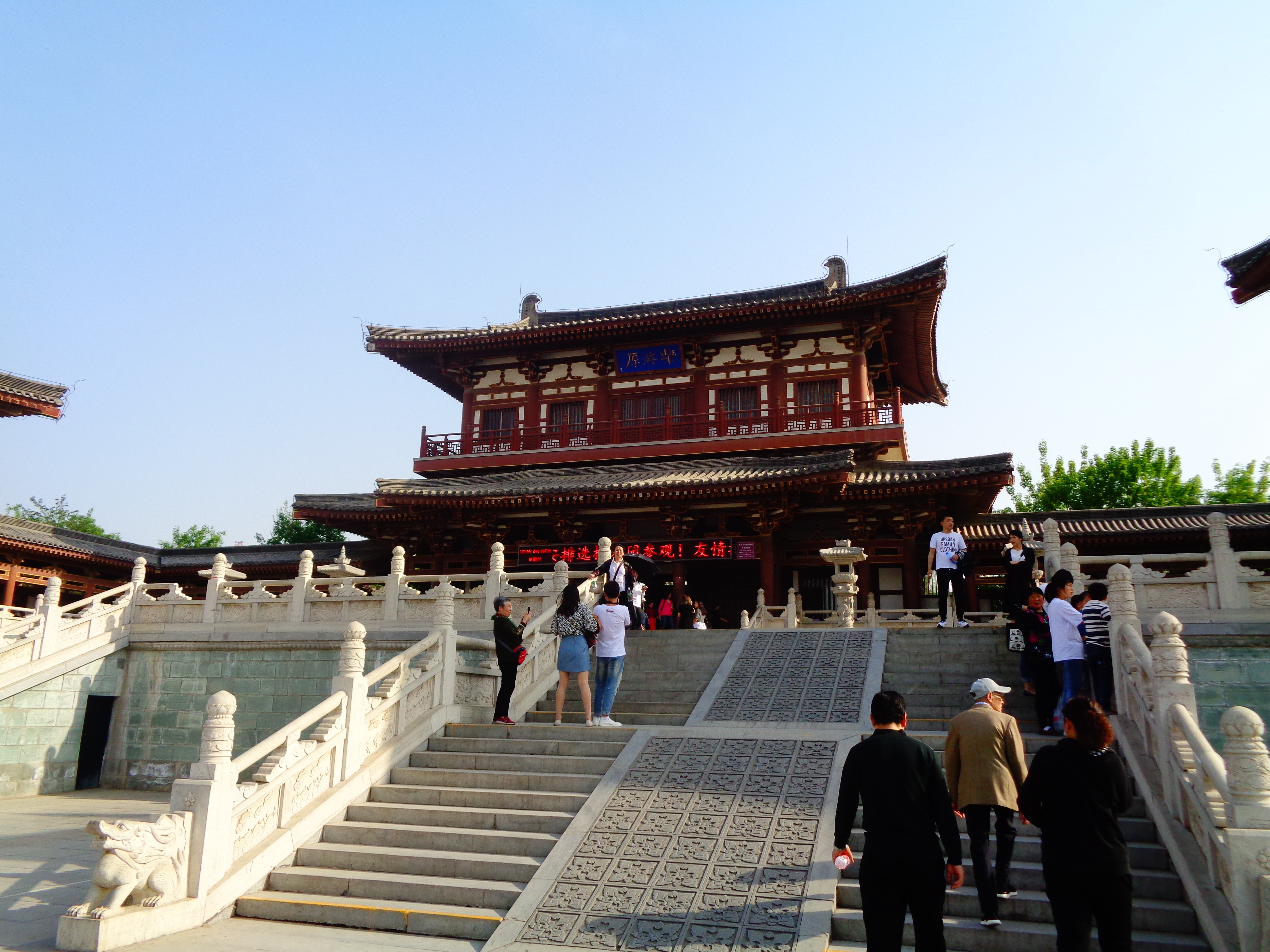

헤이안 시대(794~1185) 초기, 쿠카이(774~835)는 804년 당나라 시안(西安)의 청룡사(青龍寺)에서 아모가바즈라의 제자 혜과에게 밀교를 수학하고,[8] 일본으로 돌아와 진언종을 창시하여 엘리트 계층에 영향력을 행사했다. 진언종 신자들은 쿠카이를 弘法大師|고보 대사일본어 또는 お大師様|오다이시사마일본어라고 부르는데, 이는 다이고 천황이 추증한 시호이다.

진언종은 인도에서 시작되어 중국과 일본으로 전파된 밀교 불교 교리 전승이다. 대일여래가 교리를 처음 전한 이지만, 최초로 이 교리를 받은 인간은 인도의 용수(Nagarjuna)라고 주장한다. 진언종은 두 그룹의 8대 조사를 인정한다.

신라에 밀교가 처음 들어온 것은 명랑법사(fl. 668)가 선덕여왕 4년(635)에 당나라에서 귀국하면서부터이다.[140] 자장(590-658)의 외숙(外叔)인 명랑법사는 신인비법(神印秘法) 혹은 문두루비법(Mantra)이라는 주술적인 신앙을 들여와[140] 진언종의 별파인 '''신인종'''(神印宗)의 종조가 되었다.[140][146]

고려 시대에는 밀교가 국가와 왕실의 안녕을 기원하는 의례를 중심으로 발전했으며, 진언종은 이러한 밀교의 한 갈래로서 중요한 역할을 담당했다.[145]

조선 시대에는 숭유억불 정책으로 밀교가 쇠퇴하였지만, 흥천사, 정업원 등 왕실 관련 사찰을 중심으로 진언종의 명맥은 유지되었다.

현대 한국에서 진언종은 1947년 회당(悔堂) 손규상(孫珪祥) 대종사가 창종한 진각종과 전통적인 진언종 형태를 유지하는 종단들로 나뉜다.

2. 1. 인도 불교의 발전과 밀교의 등장

인도에서 불교는 원시불교, 부파불교를 거쳐 대승불교로 발전하였다. 7세기경부터 대승불교의 영향을 받은 밀교(금강승)가 성립되었다.[144] 밀교는 8세기에서 10세기 사이에 인도에서 발전하여 중앙아시아와 동아시아로 전파되었다.[145]

2. 1. 1. 대승 불교의 발전과 밀교의 융합

11세기 말, 각반(覚鑁)(흥교대사)는 대전법원(大伝法院)을 창건하고 교학 진흥을 위해 대전법회를 부흥시켰다. 그는 동사(東寺)의 지배에서 고야산(高野山)을 독립시키려 했으나, 금강봉사(金剛峯寺) 측의 반발로 실패했다. 이후 각반은 근래산(根来山)(와카야마현)에 은거했다. 이로 인해 '''금강봉사 측'''과 각반의 맥을 잇는 '''대전법원 측''' 사이에 긴 파벌 항쟁이 이어졌다. 양 파는 고의진언종(古義真言宗)와 신의진언종(新義真言宗)로 나뉘었고, 교의적으로도 일밀성불, 법신설법 등에서 차이가 발생했다.1290년(정응(正応) 3년), 뢰유(頼瑜)는 대전법원을 근래산으로 옮기고, 대일여래의 가지법신설(신의)을 주창하여 신의진언종 교의의 기초를 확립했다.

도쿠가와 이에야스(徳川家康)의 보호 아래, 1601년(경장(慶長) 6년) 현유(玄宥)는 근래사에 있던 지적원(智積院)을 교토(京都) 동산칠조에 재건했다. 이곳은 훗날 진언종지산파(真言宗智山派)의 총본산이 되었다.

2. 1. 2. 밀교(금강승)의 성립과 발전

인도에서 7세기경부터 대승불교의 영향을 받아 밀교(금강승)가 성립되었다. 이후 8세기에서 10세기 사이에 밀교는 인도에서 발전하였고, 중앙아시아와 동아시아로 전파되었다. 특히 동아시아에서는 진언종이라는 이름으로 발전하였다.2. 2. 중국 밀교의 전래와 진언종의 성립

716년 인도의 승려 선무외가 중국에 밀교를 전래하였으며, 이를 중국의 진언종이라고도 한다.[144] 선무외는 대일경을 한역(漢譯)하였다.[145]2. 3. 일본 진언종의 성립과 발전

일본 진언종은 헤이안 시대 초기 승려 구카이(空海)가 당나라에서 밀교를 배워 온 후 성립되었다. 구카이는 804년 중국 시안(西安)으로 건너가 당시 장안이라 불리던 곳의 청룡사(青龍寺)에서 아모가바즈라의 제자 혜과에게 밀교를 배웠다.[8]구카이는 중국 밀교의 가르침과 경전을 가지고 일본으로 돌아와 일본 불교의 새로운 전통을 창시했으며, 곧바로 섬나라 엘리트 계층에 영향력을 행사하게 되었다. 진언종 신자들은 구카이를 보통 弘法大師|고보 대사일본어 또는 お大師様|오다이시사마일본어라고 부르는데, 이것은 그가 죽은 지 여러 해 후 다이고 천황에 의해 추증된 시호이다.

구카이는 귀국 후 규슈에서 3년간 조정의 허가를 기다렸다가, 809년 교토 근처 다카오산지(현재 진고지)에 거주하며 본격적인 활동을 시작했다.[17] 사가 천황의 후원으로 세력이 커졌고, 810년에는 도다이지의 주지로 임명되었다.[19] 이후 엘리트 평신도와 사이초 및 그의 제자들에게 비밀 계율을 전수하고, 진고지를 중심으로 새로운 밀교 종파를 조직하며 주요 가르침을 설명하는 저서를 저술했다.[20]

818년 구카이는 사가 천황에게 고야산을 하사받아 수도에서 벗어난 진정한 승원을 세울 수 있도록 요청했고, 이는 곧 허락되었다.[21] 고야산은 진언종의 연구와 수행의 핵심 중심지가 되었으며, 구카이는 말년에도 고야산을 중심으로 활동하며 엘리트들 사이에서 진언종 의례의 효능을 적극적으로 홍보했다. 또한 수도 내 주요 사찰인 동지를 장악하고, 832년 사망 직전에는 궁궐 부지에 진언종 전각 건설을 요청하여 사후 1년 뒤에 받아들여졌다.[23]

2. 3. 1. 쿠카이(空海)의 입당 구법과 진언종 개창

헤이안 시대 초기 대동 원년(806년)에 쿠카이(空海)가 당(唐)에서 귀국했다.[8] 귀국 후, 쿠카이는 816년에 고야산 금강봉사를 수선 도장으로 개창했다. 823년에는 사가 천황에게서 교왕호국사를 하사받아 진언종의 근본 도장으로 삼고 종단을 확립했다. 같은 해, 동사에 대해 "진언종의 정액승 50구를 두고, 다른 종파 승려의 잡주를 금한다"는 내용의 관부를 받았다. 또한 순화 천황에게 「진언종소학경율론목록」을 만들어 헌상했다.쿠카이는 804년에 4척의 배로 구성된 선단을 타고 중국으로 출항했는데, 미래의 천태종 창시자인 사이초도 같은 선단에 있었다.[14] 805년 5월, 쿠카이는 아모가바즈라의 제자인 혜과를 처음 만났는데, 당시 혜과는 60세로 죽음을 앞두고 있었다. 혜과는 쿠카이에게 자신이 그를 기다리고 있었다고 외치며 즉시 비밀불교의 만다라에 입문시켰다.[15] 3개월이라는 짧은 기간 동안 혜과는 쿠카이에게 자신이 알고 있는 비밀불교의 교리와 수행에 대한 모든 것을 가르쳤다. 이 기간 동안 쿠카이는 중국에 살고 있던 몇몇 인도 스승들에게서 산스크리트어를 배우기도 했다.[16]

2. 3. 2. 헤이안 시대 진언종의 발전과 영향력

헤이안 시대 초기 대동 원년(806년), 쿠카이(空海)가 중국(당)에서 귀국하였다. 그 후 쿠카이는 홍인 7년(816년)에 고야산 금강봉사를 수선의 도장으로 개창하였다. 홍인 14년(823년)에는 사가 천황으로부터 교왕호국사를 칙사받아 진언종의 근본 도장으로 하여 종단을 확립하였다. 같은 해, 동사에 대해 "진언종의 정액승 50구를 두고, 다른 종파 승려의 잡주를 금한다"는 내용의 관부를 받았다. 또한 순화 천황에게 「진언종소학경율론목록」을 만들어 헌상하였다.쿠카이는 입정(入定)에 임하면서 거주하던 사찰들을 제자들에게 위탁하였다. 교왕호국사(教王護国寺)는 실혜(実慧)에게, 금강봉사(金剛峯寺)는 진연(真然)에게, 신고사(神護寺)는 진제(真済)에게, 안상사(安祥寺)는 혜운(恵運)에게, 간표 법황(寛平法皇)(우다 천황)이 창건한 인화사(仁和寺), 다이고사(醍醐寺)는 성보(聖宝)에게, 엔성사(円成寺)는 익신(益信)에게 위탁하였고, 이들 사찰들은 연분도자(국가 공인 승려 양성)를 허가받아 각각 독립적인 경향을 갖게 되었다. 후에 동사 장자(東寺長者)가 진언종의 최고 권위자라는 제도가 확립된다.

관현(観賢)이 동사장자(東寺長者)·금강봉사(주지(座主))를 겸임하며, 교왕호국사 동사를 본사(本寺)로, 금강봉사를 말사(末寺)로 하는 본말 제도를 확립하였다. 금강봉사는 본말 다툼에서 패배하여, 일시적이었지만 동사장자가 진언종을 통괄하게 되었다.

고야산(高野山)은 낙뢰로 인해 가람·제당을 소실하거나, 국사(国司)에 의한 압방(押妨) 등으로 쇠퇴하여 무인 상태에 이르렀다. 이러한 상태는 헤이안 시대 중기까지 지속되었으나, 후지와라 미치나가(藤原道長)가 고야산에 등산(산상의 사찰에 참배하는 것)함으로써 부흥이 진행되었고, 황족·섭관가(摂関家)·공가(公家)의 고야산 등산이 이어졌다.

이후, 황족·섭관가·공가 등의 경제적 지원도 있었기에 고야산은 재정적으로도 안정되었다.

1896년(메이지 29년), 다이고지(醍醐寺)가 진언종에서 분리 독립을, 금강봉사(金剛峯寺)도 마찬가지로 진언종종회(真言宗宗会)에 청원서를 제출했다. 이 청원은 내무성(内務省)에서 심의되었으나, 결국 불허가 되었다.

1899년(메이지 32년) 10월, 진언종종회(真言宗宗会)에서, 화일종파(画一宗派, 고의(古義)·신의(新義) 진언종 각 파가 합동 협력하여 전 진언종을 통괄해 나가는 종파)와 분리 독립파(고의(古義)·신의(新義) 진언종 각 본산은 역사적 경위와 사상(진언밀교의 수법·의례)의 유파 차이 등으로 각 본산마다 독자적인 종파를 세워 종단을 유지해 나가는 종파)의 두 종파 간 대립으로 혼란이 발생했다.

2. 3. 3. 가마쿠라 시대 이후 진언종의 분화와 발전

가마쿠라 시대(1185~1333)에는 진언율종이라는 새로운 진언종 전통이 등장했다. 이 전통은 비구니 계율과 밀교 수행의 중요성을 강조했으며, 순정(1166~1227)과 영존(1201~1290)과 같은 인물들에 의해 사이다이지를 중심으로 전파되었다.[33] 닌쇼는 이 전통을 계승하여 병원, 빈민 숙소, 동물 보호구역 건설 등 많은 공공 사업으로 유명해졌다.[34]같은 시기에 이펜(1234~1289)이 창시한 지종의 많은 신자들이 고야산에 정착하여 고야 히리지(Kōya hiriji) 그룹에 합류했고, 산에는 아미타불을 중심으로 한 정토 수행을 위한 많은 전당이 세워졌다.[35]

무로마치 시대(1336~1573) 동안 진언종은 계속 발전했는데, 일부는 엘리트 가문이나 고우다 천황(1267~1324)과 같은 천황의 지원을 받았다. 고우다 천황은 동지에서 승려가 되어 사찰의 부흥과 다이카쿠지를 지원했다.[36] 한편 고야산에서는 우카이(1345~1416)가 진언종 교리 연구를 부흥시키고, 산에 거주하던 염불 히리지(대부분 지종을 따름)들을 몰아내는 일을 담당했다.[37] 그는 또한 이단적인 다치카와 학파의 모든 흔적을 진언종 전통에서 제거했다. 다치카와 학파는 도교와 성적 관행을 활용하는 혼합된 형태의 밀교를 가르치는 것으로 알려져 있었다.[38]

센고쿠 시대(1467~1615)에는 수도 안팎의 모든 진언종 사찰이 파괴되거나 토지를 빼앗겼고, 고야산이나 네고로산과 같은 산악 지대의 진언종 중심지는 자위를 위해 군대를 양성해야 했다. 하지만 때로는 이러한 병력을 사용하여 사찰의 토지 소유를 확장하려고 시도하기도 했다.[39] 신의 진언종의 중심지인 네고로산은 1585년에 도요토미 히데요시에 의해 함락되었다. 이후 남아 있던 마지막 주요 진언종 사찰인 고야산은 히데요시에게 항복하여 파괴를 면했다.[39]

메이지 유신(1868년) 이후, 일본 정부는 신불분리를 강제하고 칙재법회(勅祭法會)를 폐지했다. 많은 신토 신사와 밀접하게 연결되어 있었던 진언종은 이러한 변화와 더불어, 폐불훼석으로 알려진 메이지 시대의 반불교 탄압의 영향을 크게 받았다.[43] 신토 신사와 관련된 일부 진언종 사찰은 신사로 개조되었고, 일부 신토 승려들은 불교 승직을 그만두고 신토 사제가 되거나 속세로 돌아갔다. 정부는 사찰 토지 몰수를 강행하여 많은 진언종 사찰이 폐쇄되었다. 살아남은 사찰들은 일반 대중의 지원에 의존해야 했다.[44]

메이지 시대에 정부는 "일파일장(一派一長)" 규칙을 채택하여 모든 진언종을 "총장"이라 불리는 단일 지도자 아래 통합하도록 강제했다. 이로 인해 진언종의 여러 하위 종파 간에 내부 정치적 갈등이 발생했고, 일부 종파는 독자적인 공식 종파를 형성하려고 시도했다. 이 중 일부는 결국 독립을 달성하여 통합된 진언종은 다시 여러 하위 종파로 분열되었다.

1895년(메이지 28년) 6월, 진언율종(서대사)에 대한 독립이 인가되었다.

1900년(메이지 33년) 9월, 진언종 고야파(금강봉사)・진언종 온실파(인화사)・진언종 대각사파(대각사)・진언종 醍醐파(醍醐寺)・신의진언종 지산파(지적원)・신의진언종 풍산파(장월사)・율종에 대한 독립이 인가되었다.

1907년(메이지 40년), 진언종 동사파(동사)・진언종 산계파(권수사)・진언종 천용사파(천용사)・진언종 오노파(수심원)가 독립하여 진언종은 해체되었다.

진언종 각 파의 독립에 의해, 동사를 진언종의 총본산으로 하는 제도가 종언을 고한다.

고의진언종계 종파는 고의팔파(진언종 고야파・진언종 온실파・진언종 대각사파・진언종 동사파・진언종 산계파・진언종 천용사파・진언종 醍醐파・진언종 오노파)가 되어, 고의팔파 연합 제도를 조직했다.

1925년(다이쇼 14년), 고의팔파 연합 제도는 해체되고, 종파의 자주독립제가 채택되었다.

1926년(다이쇼 15년), 진언종 고야파・진언종 온실파・진언종 대각사파는 합동하여 고의진언종을 조직했다. 고의진언종은 다른 고의진언종계 종파와의 사이에 진언종 각파 협약을 체결하고, 교사・주직의 인재교류・상호협력을 실시했다.

1941년 3월, 일본 정부의 종교 정책에 따라 진언종 여러 학파가 강제로 통합되어 '대진언종'이 형성되었다. 제2차 세계 대전 중에는 여러 사찰에서 적국 항복을 위한 기도가 자주 거행되었다. 전후 고의(古義)와 신의(新義) 양파는 계속 분리되었고, 일부는 독자적인 교리와 전통을 확립했다. 현재 일본에는 본산(본찰)을 가진 주요 진언종 학파가 약 18개 존재한다.

2. 3. 4. 에도 시대 이후 진언종의 변화와 현대 진언종

에도 시대(1603~1868) 동안, 네고로산의 진언종 신의(神義) 신곤 승려들이 도망쳐 다른 곳으로 계통을 옮겼고, 결국 하세데라(부잔파)와 지샤쿠인(지산파)에 새로운 종파를 설립하였다.[40] 도쿠가와 막부는 불교 공동체에 대한 새로운 종교 통제 조치를 시행하였고, 도쿠가와 이에야스는 1615년 진언종에 대한 규정을 발표하여 행정 사찰 제도에 통합하였다.[40] 이 새로운 평화 아래, 여러 사찰에서 진언종 연구가 부흥되었다. 하세데라(長谷寺)는 불교 전반과 세속적인 주제에 대한 광범위한 연구의 주요 중심지가 되었다. 한편 고야산에서는 지종(智宗)의 히리지(hiriji)가 돌아올 수 있도록 허용되었고 진언종에 통합되었지만, 이는 나중에 갈등으로 이어지게 된다.[41]

이 기간 동안 조겐(浄厳)과 온코(1718~1804)와 같은 승려들은 불교 계율과 수도 생활을 연구하고 장려하는 데 집중하였다. 계율 연구에 대한 이러한 새롭게 갱신된 관심은 당시 유교의 불교 비판에 대한 반응이었을 가능성이 높다. 온코는 또한 유명한 산스크리트 학자였다.[42]

메이지 유신(1868년) 이후, 일본 정부는 신불분리를 강제하고 칙재법회를 폐지했다. 많은 신토 신사와 밀접하게 연결되어 있었던 진언종은 이러한 변화와 더불어, 폐불훼석으로 알려진 메이지 시대의 반불교 탄압의 영향을 크게 받았다.[43] 신토 신사와 관련된 일부 진언종 사찰은 신사로 개조되었고, 일부 신토 승려들은 불교 승직을 그만두고 신토 사제가 되거나 속세로 돌아갔다. 정부는 사찰 토지 몰수를 강행하여 많은 진언종 사찰이 폐쇄되었다. 살아남은 사찰들은 일반 대중의 지원에 의존해야 했다.[44]

메이지 시대에 정부는 "일파일장(一派一長)" 규칙을 채택하여 모든 진언종을 "총장"이라 불리는 단일 지도자 아래 통합하도록 강제했다. 이로 인해 진언종의 여러 하위 종파 간에 내부 정치적 갈등이 발생했고, 일부 종파는 독자적인 공식 종파를 형성하려고 시도했다. 이 중 일부는 결국 독립을 달성하여 통합된 진언종은 다시 여러 하위 종파로 분열되었다.

1941년 3월, 일본 정부의 종교 정책에 따라 진언종 여러 학파가 강제로 통합되어 '대진언종'이 형성되었다. 제2차 세계 대전 중에는 여러 사찰에서 적국 항복을 위한 기도가 자주 거행되었다. 전후 고의(古義)와 신의(新義) 양파는 계속 분리되었고, 일부는 독자적인 교리와 전통을 확립했다. 현재 일본에는 본산(본찰)을 가진 주요 진언종 학파가 약 18개 존재한다. 야마사키(Yamasaki)는 1988년 저서에서 진언종 신자 수를 1천만 명, 승려 수를 1만 1천 개 사찰에 1만 6천 명으로 추산했다.[45] 일본에는 '신종교'로 분류되는 몇몇 새로운 진언종 영향을 받은 단체들이 있는데, 신뇨엔, 아곤슈, 게다쓰카이 등이 있다.[46]

최근에는 일본 진언종을 연구함으로써 중국 학생들이 중국 밀교를 부흥시키는 현상이 나타나고 있다.[47] 이 "밀교 부흥 운동"은 주로 일본으로 건너가 진언종 전통에서 아차리아로서 수행, 입문, 법맥 전승을 받고 고국으로 돌아와 전통을 확립한 중국 불교도들에 의해 전파되었다.[47] 이 부흥의 중요 인물로는 왕홍원(1876~1937)과 구광상사(1918~2000)가 있는데, 모두 진언종에서 수행을 받고 중국어권에 진언종 가르침을 전파했다.[48][49]

이러한 중국 아차리아들 중 일부는 고야산 진언종이나 진언종 부산파의 감독하에 공식적으로 남아 일본 진언종의 중국 지부로서 활동했지만, 다른 일부는 독립적이고 독특한 학파를 만들었다.[50][51] 오늘날 이러한 부흥 계보는 홍콩, 대만, 말레이시아에 존재한다. 주로 진언종 가르침을 따르지만, 일부 티베트 불교 요소도 채택했다.[52]

대한민국에서도 비슷한 현상이 발생하여 최근 진언(眞言)과 진각종이라는 두 개의 밀교 학파가 설립되었는데, 이 두 학파는 모두 진언종 가르침을 크게 기반으로 한다.[53]

20세기 동안 진언종 불교는 특히 일본 이민에 의해 주도된 미국으로 서구에도 전파되었다. 현재 미국 서해안과 하와이에는 하와이 진언종 선교부(1915~1918년 건립), 고야산 북미 별원(로스앤젤레스, 1912년 설립), 오리건주 포틀랜드의 헨죠지 진언사(1949년 설립), 워싱턴주 시애틀의 시애틀 고야산 사찰 등 다양한 사찰이 있다.

2. 4. 한국 밀교의 전래와 진언종의 영향

신라에 밀교가 처음 들어온 것은 명랑법사(fl. 668)가 선덕여왕 4년(635)에 당나라에서 귀국하면서부터이다.[140] 자장(590-658)의 외숙(外叔)인 명랑법사는 선덕여왕 원년(632)에 당나라에 들어갔다가 귀국할 때 신인비법(神印秘法) 혹은 문두루비법(Mantra)이라는 방위신(方位神)을 신앙 대상으로 삼는 주술적인 신앙을 들여왔다.[140]밀교는 대승불교에서 파생되어, 주술(呪術)을 통해 병귀(病鬼)와 악귀(惡鬼)를 쫓고 초자연적 힘으로 외적을 물리치는 등 실리적 효과를 목적으로 하는 교파이다.[140] 명랑법사는 이러한 밀교를 신라에 처음 전래하여 진언종의 별파인 '''신인종'''(神印宗)의 종조가 되었다.[140][146]

고려 시대에는 밀교가 크게 유행하였다. 이 시기 밀교는 국가와 왕실의 안녕을 기원하는 의례를 중심으로 발전했으며, 진언종은 이러한 밀교의 한 갈래로서 중요한 역할을 담당했다.[145]

조선 시대에는 숭유억불 정책으로 밀교가 쇠퇴하였지만, 진언종의 명맥은 왕실을 중심으로 유지되었다. 흥천사, 정업원 등이 대표적인 진언종 사찰이었다.

현대 한국에서 진언종은 진각종과 전통적인 진언종 형태를 유지하는 종단들로 나뉜다.

2. 4. 1. 신라 시대 밀교의 전래와 신인종

신라에 밀교가 처음 들어온 것은 명랑법사(fl. 668)가 선덕여왕 4년(635)에 당나라에서 귀국하면서부터이다.[140] 그는 신라의 승려 자장(590-658)의 외숙(外叔)으로 선덕여왕 원년(632)에 당나라에 들어갔다가 귀국할 때 신인비법(神印秘法) 혹은 문두루비법(Mantra)이라는 방위신(方位神)을 신앙 대상으로 삼는 주술적인 신앙을 들여왔다.[140]밀교는 대승불교를 발전시켜 타력신앙(他力信仰)을 강조하다 파생된 신앙형태로서, 주술(呪術)을 통해 병귀(病鬼)와 악귀(惡鬼)를 쫓고 초자연적 힘을 구사하여 외적을 물리치는 등 실리적 효과를 목적으로 하는 교파이다.[140] 명랑법사는 이러한 밀교를 신라에 처음 전래하여 진언종의 별파인 '''신인종'''(神印宗)의 종조가 되었다.[140][146]

같은 시대의 밀본(fl. 7세기)도 비밀법(秘密法)을 통해 선덕여왕의 질병을 치유하여 밀교 전파에 공헌하였다.[140]

2. 4. 2. 고려 시대 밀교의 유행과 진언종의 영향

고려 시대에는 밀교가 크게 유행하였다. 이 시기 밀교는 국가와 왕실의 안녕을 기원하는 의례를 중심으로 발전했으며, 진언종은 이러한 밀교의 한 갈래로서 중요한 역할을 담당했다.[145]

2. 4. 3. 조선 시대 밀교와 진언종

조선 시대에는 밀교가 쇠퇴하였지만, 진언종의 명맥은 유지되었다. 조선 왕조는 숭유억불 정책을 펼쳤지만, 왕실에서는 불교 신앙이 이어졌고, 진언종 역시 왕실의 지원을 받았다.조선 시대의 대표적인 진언종 사찰로는 흥천사, 정업원 등이 있다. 흥천사는 조선 태조의 왕비인 신의왕후의 능인 정릉의 원찰이었고, 정업원은 세조의 왕비인 정희왕후가 창건한 사찰이었다. 이들 사찰은 왕실의 후원을 받으며 진언종의 전통을 이어갔다.

조선 시대에는 진언종 승려들이 국가적인 불사(佛事)에 참여하기도 했다. 예를 들어, 세조는 간경도감을 설치하여 불경을 한글로 번역하고 간행하였는데, 이 과정에 진언종 승려들이 참여하였다. 또한, 임진왜란 때는 진언종 승려들이 의승군(義僧軍)으로 활동하며 나라를 지키는 데 기여하였다.

하지만 전반적으로 조선 시대에 불교는 억압받았고, 진언종 역시 교세가 위축되었다. 그럼에도 불구하고 진언종은 명맥을 유지하며 한국 불교의 다양성을 보여주는 중요한 역할을 하였다.

2. 4. 4. 현대 한국의 진언종과 진각종

현대 한국에서 진언종은 크게 두 갈래로 나뉜다.- 진각종(眞覺宗): 1947년 회당(悔堂) 손규상(孫珪祥) 대종사가 창종한 한국 불교 종단이다. 진언종의 교리와 수행 체계를 바탕으로 하되, 한국인의 근대적 삶에 맞도록 교리와 의례를 개혁하였다. 진각종은 육자진언(六字眞言) '옴마니반메훔'을 염송하는 수행을 중심으로 하며, 불교의 대중화와 생활화를 강조한다.

- 진언종: 진각종 외에 전통적인 진언종의 형태를 유지하는 종단들도 존재한다. 이들은 일본 진언종의 영향을 받아 대일여래를 본존으로 모시고, 태장계 만다라와 금강계 만다라를 중심으로 수행한다.

두 종단 모두 밀교의 가르침을 따르지만, 진각종은 한국 불교의 특성을 반영하여 보다 현대적이고 실천적인 면모를 보인다.

3. 주요 교리

진언밀교를 배우는 데 있어서 '''사상(事相)'''과 '''교상(教相)'''이 중요시된다. 사상은 진언밀교를 실천하는 방법, 즉 관정(灌頂), 호마(護摩), 관법(觀法), 인계(印契), 진언(眞言) 등의 행법을 가리킨다. 교상은 진언밀교의 이론이다.

진언밀교의 이론을 이해하고 실천하기 위해 교상을 배우고, 교상의 뒷받침 없이는 사상이 무의미해지므로 사상과 교상을 모두 배워야 한다. 자운(慈雲)은 “사상을 떠나 교상이 없고, 교상을 떠나 사상이 없다. 사교일치하여 밀의를 이루어야 한다”고 말했다.[77]

9세기 중반부터 사상 연구가 활발해져 익신(益信)의 광택류(広沢流), 성보(聖寶)의 오노류(小野流)가 생겨났다. 두 파는 각각 6류로 나뉘어 야자와 십이류(根本十二流)가 되고, 뒤이어 36류, 100여 개의 법류가 나타났는데, 모두 광택류와 오노류에서 갈라져 나왔다.

구카이는 법신을 “육대신(rokudaishin)”이라는 용어로 설명한다. 법신은 땅, 물, 불, 바람, 공간, 의식의 여섯 가지 대원소로 구성되며, 이들은 서로 융합되어 영원한 조화 상태에 있다.[77] 이 가르침은 화엄종의 법장 등에 의해 명확히 되었다.[78][79]

구카이는 인드라의 그물 비유를 통해 모든 존재의 무한한 상호 관계를 설명하며, 법신 마하바이로차나(Mahāvairocana)와 중생은 “동일하지 않지만 동일하며, 다르지 않지만 다르다”고 한다.[85]

또한 구카이는 마음과 물질, 인간과 자연 등의 완전한 불이원론을 주장하며, “물질은 마음과 다르지 않으며, 마음은 물질과 다르지 않다. 어떤 장애도 없이, 그것들은 상호 관련되어 있다.”고 썼다.[80] 이는 대우주의 조화, 즉 법신의 요가와 삼매와 동일한 영원한 자연 질서(hōni no dōri)이며, 중생들은 삼매를 통해 조화에 맞출 수 있다.[81]

진언종에서 “삼밀(三密)”은 마하바이로차나(Mahāvairocana)의 몸, 말, 마음의 초합리적 활동이나 기능을 묘사한다.[83] 삼밀은 자연 현상의 움직임, 소리, 경험으로서 우주 전체에 존재하며, 구카이는 이를 산의 붓, 바다의 먹으로 그려진 성스러운 책에 비유했다.[83]

진언종의 “삼밀 요가”(sanmitsu yuga)를 통해 수행자는 자신의 몸, 말, 마음을 부처의 법신과 통합한다. 구카이는 “삼밀은 권능[kaji]의 응답을 가져오며, 그는 즉시 큰 깨달음에 도달한다”고 하며,[84] 이는 부처의 자비와 중생의 신앙을 의미한다.[85]

진언종에서는 부처의 가호(''nyorai kaji-riki'', ''타력''), 자신의 공덕(''ga kudoku-riki'', ''자력''), 법계의 힘(''hokkai riki'')의 "삼력(三力)" 결합을 통해 깨달음을 얻는다.[86]

구카이는 ''대일경 개대''에서 이를 "부처가 자아에 들어가고 자아가 부처에 들어가는 것"으로 묘사한다.[87]

3. 1. 법신불(法身佛) 마하바이로차나(Mahāvairocana)

구카이에 따르면, 법신은 “육대신(rokudaishin)”이라는 용어로 더 설명될 수 있다. 구카이에게 법신은 “서로 융합되어 영원한 조화의 상태에 있는” 여섯 가지 대원소로 구성된다는 뜻이다.[77] 대원소(mahābhūtani)는 땅, 물, 불, 바람, 공간, 의식이며, 모든 존재와 물질이 만들어지는 우주적 원소이다. 이러한 대원소는 모두 완벽한 상호융합(yuanrong, 圓融, 즉 조화롭게 상호 연결되어 있음) 상태에 있으며, 이 가르침은 화엄종의 법장(Fazang)과 같은 조사들에 의해 처음으로 명확히 되었다.[78][79] 법장과 마찬가지로 구카이는 모든 존재의 무한한 상호 관계를 설명하기 위해 인드라의 그물의 은유를 사용한다. 즉, 법신 마하바이로차나와 우주의 모든 중생은 “동일하지 않지만 그럼에도 불구하고 동일하며, 다르지 않지만 그럼에도 불구하고 다르다”는 것이다.[85]

구카이에게 이 교리의 결과는 마음과 물질, 인간과 자연, 유정과 무정 등 겉보기에는 다른 현상들 사이의 완전한 불이원론이다. 따라서 구카이는 다음과 같이 썼다. “물질은 마음과 다르지 않으며, 마음은 물질과 다르지 않다. 어떤 장애도 없이, 그것들은 상호 관련되어 있다.”[80] 이러한 상호 관계는 대우주의 조화, 즉 법신의 요가와 삼매와 동일한 영원한 자연 질서(hōni no dōri)이다. 소우주적 법신의 발현인 중생들은 삼매를 실천함으로써 그 조화에 맞출 수 있다.[81]

법신을 이해하는 또 다른 관점은 우주적 부처 바이로차나의 확장, 의도, 소통, 행동을 나타내는 네 개의 만다라(원, 범위, 구체)를 통해서이다.[82]

- 마하만다라(Mahāmandala) – 법신 부처의 몸으로서의 전체 물리적 우주

- 사마야만다라(Samayamandala) – 우주 전체에 편재하며 보편적인 자비인 법신 부처의 궁극적인 의도

- 다르마만다라(Dharmamandala) – 법신 부처의 설법과 법의 계시가 일어나는 보편적인 영역

- 카르마만다라(Karmamandala) – 법신 부처의 보편적인 활동, 즉 우주의 모든 움직임

이 네 개의 만다라는 모두 깊이 상호 연결되어 있거나, 구카이의 말처럼 “서로 불가분하게 관련되어 있다”고 한다.[83]

3. 2. 즉신성불(卽身成佛)

구카이(空海)에 따르면, 법신은 "육대신(六大身)"이라는 용어로 설명될 수 있는데, "서로 융합되어 영원한 조화의 상태에 있는" 여섯 가지 대원소(땅, 물, 불, 바람, 공간, 의식)로 구성된다.[77] 이러한 대원소는 모두 완벽한 상호융합(圓融, 조화롭게 상호 연결) 상태에 있으며, 이 가르침은 화엄종의 법장(法藏)과 같은 조사들에 의해 처음으로 명확히 되었다.[78][79] 법신 마하바이로차나(Mahāvairocana)와 우주의 모든 중생은 "동일하지 않지만 그럼에도 불구하고 동일하며, 다르지 않지만 그럼에도 불구하고 다르다"는 것이다.[85]구카이에게 이 교리의 결과는 마음과 물질, 인간과 자연 등 겉보기에는 다른 현상들 사이의 완전한 불이원론이다. “물질은 마음과 다르지 않으며, 마음은 물질과 다르지 않다. 어떤 장애도 없이, 그것들은 상호 관련되어 있다.”[80] 이러한 상호 관계는 대우주의 조화, 즉 법신의 요가와 삼매와 동일한 영원한 자연 질서(hōni no dōri)이다. 소우주적 법신의 발현인 중생들은 삼매를 실천함으로써 그 조화에 맞출 수 있다.[81]

법신을 이해하는 또 다른 관점은 우주적 부처 바이로차나의 확장, 의도, 소통, 행동을 나타내는 네 개의 만다라(원, 범위, 구체)를 통해서이다.[82]

- 마하만다라(Mahāmandala) – 법신 부처의 몸으로서의 전체 물리적 우주

- 사마야만다라(Samayamandala) – 우주 전체에 편재하며 보편적인 자비인 법신 부처의 궁극적인 의도

- 다르마만다라(Dharmamandala) – 법신 부처의 설법과 법의 계시가 일어나는 보편적인 영역

- 카르마만다라(Karmamandala) – 법신 부처의 보편적인 활동, 즉 우주의 모든 움직임

이 네 개의 만다라는 모두 깊이 상호 연결되어 있는데, 구카이의 말처럼 “서로 불가분하게 관련되어 있다”고 한다.[83]

우주 전체에 걸친 법신 부처의 끊임없는 설법은 진언종에서 “삼밀(三密)”로 설명된다. 하케다는 이 세 가지를 “마하바이로차나의 몸, 말, 마음의 초합리적 활동이나 기능”으로 묘사한다.[83] 삼밀은 자연 현상의 움직임, 자연의 소리, 그리고 모든 경험으로서 우주 전체에 존재한다. 구카이는 그것을 산의 붓으로, 바다의 먹으로 그려진 성스러운 책에 비유하며, 하늘과 땅을 제본으로 삼았다.[83]

모든 만다라의 불이원적 본성과 마하바이로차나의 몸과 기능으로 구현된 모든 현상의 상호 침투는 진언종의 핵심적인 견해이며, 삼밀의 실천에 대한 이해의 기반이기도 하다. 진언종의 “삼밀 요가”(sanmitsu yuga)를 통해 수행자는 자신의 몸, 말, 마음을 부처의 법신과 하나로 통합한다. 구카이는 “삼밀은 권능[kaji]의 응답을 가져오며, 그는 즉시 큰 깨달음에 도달한다”고 말한다.[84]

세 가지 신비는 또한 부처의 힘, 은총 또는 지속적인 능력을 활용하는 것으로 해석되는데, 구카이에 따르면 이는 "여래의 큰 자비와 중생의 신앙"을 나타낸다.[85] 구카이는 이 과정을 태양 광선(부처의 힘)이 물(중생)에 비추고 물이 그 광선의 열을 유지하는 능력에 비유한다.[85]

진언종에서는 공덕을 쌓고 깨달음을 얻는 것이 오로지 부처의 힘으로만 이루어지는 것이 아니다. 오히려 "삼력(三力)" 즉, 부처의 가호 또는 은총의 힘, 자신의 공덕의 힘, 그리고 자아와 부처가 비이원적인 상호관통하는 자성인 법계의 힘의 결합을 통해 이루어진다.[86]

구카이는 그의 ''대일경 개대''("대일여래경 해설")에서 이것을 "부처가 자아에 들어가고 자아가 부처에 들어가는 것"으로 묘사한다.[87]

진언종 교리에 따르면, 부처됨은 오랜 세월이 걸리는 멀고 낯선 현실이 아니라 바로 이 삶 속에서도 실현 가능한 목표이다. 이는 모든 중생 안에 불성/원각이 존재하기 때문이다.[88]

구카이에 따르면, 『대일경(Mahāvairocana sutra)』에서 깨달음에 대한 핵심 가르침은 다음 구절에서 찾을 수 있다.

> 깨달은 마음(보리심)이 원인이고, 큰 자비(대비)가 근본이며, 방편이 궁극적인 것입니다...깨달음은 자신의 마음을 있는 그대로 아는 것입니다...자신의 마음 속에서 깨달음과 모든 것을 포용하는 지혜를 구하십시오. 왜냐하면 그것은 원래부터 청정하고 밝기 때문입니다.[90]

이는 구카이에 따르면 모든 중생은 이미 "원래부터 청정하고 밝은" 깨달음과 "모든 것을 포용하는 지혜"를 가지고 있기 때문에 부처됨을 성취할 수 있다는 것을 의미한다.[90] 진정한 스승의 도움과 적절한 수행을 통해 자신과 타인을 위해 이러한 깨달은 능력을 되찾고 해방시킬 수 있다. 이 빛나는 깨달은 마음을 갈고 닦으면 깨어있는 지혜로 나타난다.

구카이는 모든 불교 가르침을 세속적인 마음의 가장 낮은 단계부터 외도 불교(화엄/계곤의 관점)의 가장 높은 마음에 이르기까지, 그리고 진언종을 통해 얻는 최고의 마음에 이르기까지 열 단계의 영적 실현으로 체계화하고 분류했다.

구카이는 외전(즉, 주류 비밀교(밀교가 아닌) 대승불교)과 밀교적 만트라야나(혹은 밀교) 불교의 차이점에 대해 장황하게 서술하였다.[91] 그에 따르면 외전과 밀교의 차이는 다음과 같이 요약할 수 있다.

# 밀교의 가르침은 법신불인 대일여래에 의해 설해지며, "비밀스럽고 심오하며, 궁극적인 진리를 담고 있다". 외전의 가르침은 석가모니와 같은 응신불에 의해 설해지며, "단순화된" 방편이다. 외전 대승 경전에도 구카이가 그의 저술에서 논하는 숨겨진 밀교적 의미가 포함되어 있다. 예를 들어, <법화경>의 제목은 구카이에 의해 만트라로 여겨진다.

# 구카이가 보기에 외전의 교리는 방편(업파야)으로, 중생의 능력과 시대에 따라 적응된 가르침이다. 반면 밀교의 교리는 진리 그 자체이며, 법신의 가장 내밀한 비밀과 그의 시간 초월적인 영원히 현재적인 삼매의 직접적인 전달이다.

# 외전의 가르침은 점진적이며(그리고 윤회에 걸릴 수도 있다), 밀교의 방법은 "급속한 접근"—혹은 적어도 깨달음에 이르는 훨씬 빠른 방법을 제공한다. 심지어 가장 타락한 존재인 이찬티카조차도 가장 단순한 밀교 방법인 만트라 염송을 통해 깨달음을 얻을 수 있다.

# 밀교에는 외전 불교의 모든 가르침과 그 이상이 포함되어 있다. 외전 불교 종파에는 밀교의 특별한 방법이 없는데, 이는 불교의 최고 표현이다. 만트라, mudra, 만다라의 사용을 포함하는 이러한 밀교 의식은 법신의 직접적인 소통이며, 궁극적인 진리에 대한 직접적인 접근을 제공한다.

# 밀교는 궁극적인 진리에 대한 가장 높은 관점을 가지고 있는데, 이는 마하바이로차나의 마음이 모든 중생의 마음과 하나이며, 마하바이로차나의 몸이 우주(모든 중생을 포함하는)의 몸이라고 본다.

3. 3. 삼밀(三密) 수행

진언종의 삼밀(三密)은 수행자가 자신의 본성이 우주의 본체인 대일여래와 동일하다는 것을 깨닫기 위한 핵심 수행법이다. 삼밀은 신밀(身密), 구밀(口密), 의밀(意密)로 구성된다.[67]- 신밀(身密): 몸으로 행하는 수행으로, 손으로 여러 불보살의 인계(印契, 인상)를 맺는다.[67]

- 구밀(口密): 입으로 행하는 수행으로, 진언(眞言)을 염송한다.[67] 진언은 법신불 가르침의 가장 응축된 형태로, 모든 경전의 의미와 우주 전체의 의미를 담고 있다고 여겨진다.[71]

- 의밀(意密): 마음으로 행하는 수행으로, 만다라의 여러 불보살을 관상한다.[67]

이러한 삼밀 수행을 통해 수행자는 자신의 몸, 말, 마음이 대일여래의 몸, 말, 마음과 다르지 않음을 깨닫고, 즉신성불을 실현한다고 한다.[92]

삼밀은 또한 부처의 힘, 은총, 지속적인 능력(adhiṣṭhāna|아디슈타나sa, 일본어 ''kaji'')을 활용하는 것으로 해석되는데, 이는 구카이에 따르면 "여래의 큰 자비와 중생의 신앙"(citta-prasāda|칫타-프라사다sa, 일본어 ''신진'')을 나타낸다.[85]

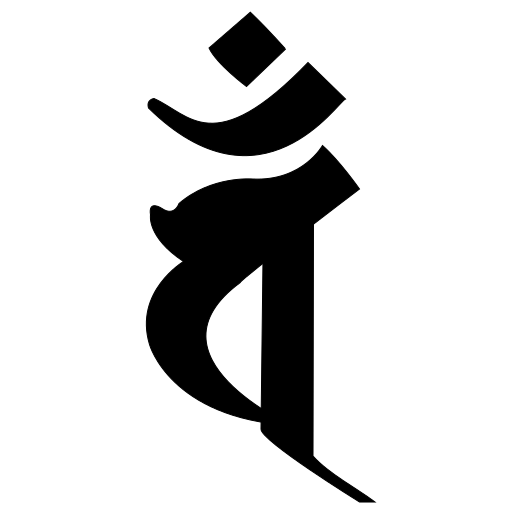

진언종에서는 삼밀 수행 외에도 '아자관(阿字觀)'이라는 명상 수행법이 있다. 아(A) 자는 대승불교와 밀교에서 중요한 상징으로, 법신, 불보살 마하바이로차나(Mahavairocana), 공(emptiness), 반야바라밀다, 그리고 무생(無生)을 의미한다.[114] '아자관'은 시담(Siddhaṃ) 문자로 쓴 '아(A)' 자를 관찰하는 명상이다.[113]

3. 4. 육대(六大), 사만(四曼), 삼밀(三密)

구카이에 따르면, 법신은 "육대신(六大)"이라는 용어로 설명될 수 있는데, 이는 서로 융합하여 영원한 조화의 상태에 있는 여섯 가지 대원소를 의미한다.[77] 대원소는 땅, 물, 불, 바람, 공간, 의식이며, 모든 존재와 물질이 만들어지는 우주적 원소이다. 이 대원소는 모두 완벽한 상호 융합 상태에 있으며, 이 가르침은 화엄종의 법장과 같은 조사들에 의해 처음 명확히 되었다.[78][79] 구카이는 모든 존재의 무한한 상호 관계를 설명하기 위해 인드라의 그물의 은유를 사용한다.[85]구카이에게 이 교리의 결과는 마음과 물질, 인간과 자연 등 겉보기에는 다른 현상들 사이의 완전한 불이원론이다. 따라서 구카이는 "물질은 마음과 다르지 않으며, 마음은 물질과 다르지 않다. 어떤 장애도 없이, 그것들은 상호 관련되어 있다"라고 썼다.[80]

법신을 이해하는 또 다른 관점은 우주적 부처 바이로차나의 확장, 의도, 소통, 행동을 나타내는 네 개의 만다라(원, 범위, 구체)를 통해서이다.[82]

- 마하만다라(Mahāmandala) – 법신 부처의 몸으로서의 전체 물리적 우주

- 사마야만다라(Samayamandala) – 우주 전체에 편재하며 보편적인 자비인 법신 부처의 궁극적인 의도

- 다르마만다라(Dharmamandala) – 법신 부처의 설법과 법의 계시가 일어나는 보편적인 영역

- 카르마만다라(Karmamandala) – 법신 부처의 보편적인 활동, 즉 우주의 모든 움직임

이 네 개의 만다라는 모두 깊이 상호 연결되어 있다.[83]

우주 전체에 걸친 법신 부처의 끊임없는 설법은 진언종에서 "삼밀(三密)"로 설명된다. 하케다는 이 세 가지를 "마하바이로차나의 몸, 말, 마음의 초합리적 활동이나 기능"으로 묘사한다.[83] 삼밀은 자연 현상의 움직임, 자연의 소리, 그리고 모든 경험으로서 우주 전체에 존재한다. 구카이는 그것을 산의 붓으로, 바다의 먹으로 그려진 성스러운 책에 비유하며, 하늘과 땅을 제본으로 삼았다.[83]

모든 만다라의 불이원적 본성과 마하바이로차나의 몸과 기능으로 구현된 모든 현상의 상호 침투는 진언종의 핵심적인 견해이며, 삼밀의 실천에 대한 이해의 기반이기도 하다. 따라서 구카이는 진언종의 수행이 모든 행위와 사물의 통일을 어떻게 실현하는지 설명한다.[84]

> 여섯 가지 상징적인 요소는 장애 없이 상호 침투하여 영원히 하나가 된다.[84]

>

> 그것들은 네 개의 만다라 중 어느 것과도 분리되어 있지 않다.[84]

>

> 삼밀의 권능을 수행함으로써, 그것들은 즉시 나타난다.[84]

>

> 보편적인 그물이 우리가 이 몸이라고 부르는 것이다.[84]

>

> 모든 만물은 본질적인 마음, 부차적인 마음(마음의 제한적인 측면), 그리고 감각의 대상을 초월하는 보살의 지혜를 타고난다.[84]

>

> 다섯 가지 지혜 각각은 무한한 지혜를 지니고 있다.[84]

>

> 완벽한 거울의 힘이기 때문에, 이것이 바로 진정한 깨달음의 지혜이다.[84]

따라서 진언종의 "삼밀 요가"(sanmitsu yuga)를 통해 수행자는 자신의 몸, 말, 마음을 부처의 법신과 하나로 통합한다. 구카이는 "삼밀은 권능(kaji)의 응답을 가져오며, 그는 즉시 큰 깨달음에 도달한다"고 말한다.[84] 세 가지 신비는 또한 부처의 힘, 은총 또는 지속적인 능력(adhiṣṭhāna|아디슈타나sa)을 활용하는 것으로 해석되는데, 구카이에 따르면 이는 "여래의 큰 자비와 중생의 신앙(citta-prasāda|찟따-쁘라사-다|sa)"을 나타낸다.[85]

3. 5. 부처의 힘과 자기 수행의 조화

구카이는 법신을 “육대신(rokudaishin)”이라는 용어로 설명한다. 법신은 “서로 융합되어 영원한 조화의 상태에 있는” 여섯 가지 대원소, 즉 땅, 물, 불, 바람, 공간, 의식으로 구성된다.[77] 이 대원소는 모두 완벽한 상호융합(yuanrong, 圓融, 즉 조화롭게 상호 연결되어 있음) 상태에 있으며, 이 가르침은 화엄종의 법장(Fazang)과 같은 조사들에 의해 처음으로 명확히 되었다.[78][79] 구카이는 모든 존재의 무한한 상호 관계를 설명하기 위해 인드라의 그물의 은유를 사용하며, 법신 마하바이로차나와 우주의 모든 중생은 “동일하지 않지만 그럼에도 불구하고 동일하며, 다르지 않지만 그럼에도 불구하고 다르다”고 한다.[85]구카이는 마음과 물질, 인간과 자연 등 겉보기에는 다른 현상들 사이의 완전한 불이원론을 주장하며, “물질은 마음과 다르지 않으며, 마음은 물질과 다르지 않다. 어떤 장애도 없이, 그것들은 상호 관련되어 있다.”고 썼다.[80] 이러한 상호 관계는 대우주의 조화, 즉 법신의 요가와 삼매와 동일한 영원한 자연 질서(hōni no dōri)이며, 중생들은 삼매를 실천함으로써 그 조화에 맞출 수 있다.[81]

진언종에서 “삼밀(sanmi 三密)”은 마하바이로차나의 몸, 말, 마음의 초합리적 활동이나 기능을 묘사한다.[83] 삼밀은 자연 현상의 움직임, 자연의 소리, 그리고 모든 경험으로서 우주 전체에 존재한다. 구카이는 그것을 산의 붓으로, 바다의 먹으로 그려진 성스러운 책에 비유하며, 하늘과 땅을 제본으로 삼았다.[83]

진언종의 “삼밀 요가”(sanmitsu yuga)를 통해 수행자는 자신의 몸, 말, 마음을 부처의 법신과 하나로 통합한다. 구카이는 “삼밀은 권능[kaji]의 응답을 가져오며, 그는 즉시 큰 깨달음에 도달한다”고 말한다.[84] 세 가지 신비는 부처의 힘, 은총 또는 지속적인 능력(일본어 ''kaji'')을 활용하는 것으로 해석되는데, 구카이에 따르면 이는 "여래의 큰 자비와 중생의 신앙(일본어 ''신진'')"을 나타낸다.[85] 구카이는 이 과정을 태양 광선(부처의 힘)이 물(중생)에 비추고 물이 그 광선의 열을 유지하는 능력에 비유한다.[85]

진언종에서는 공덕을 쌓고 깨달음을 얻는 것이 오로지 부처의 힘으로만 이루어지는 것이 아니다. "삼력(sanriki)" 즉, 부처의 가호 또는 은총의 힘(''nyorai kaji-riki'', 즉 "타력", ''타력''), 자신의 공덕의 힘(''ga kudoku-riki'', 즉 "자력", ''자력''), 그리고 자아와 부처가 비이원적인 상호관통하는 자성인 법계의 힘(''hokkai riki'')의 결합을 통해 이루어진다.[86] 따라서 진언종에서는 자력과 타력이 두 개의 별개의 힘이 아니라 비이원적이다.[86]

구카이는 ''대일경 개대''("대일여래경 해설")에서 "부처가 자아에 들어가고 자아가 부처에 들어가는 것"( ''nyūga ga'nyū'', 문자 그대로 "들어감-자아와 자아-들어감")으로 묘사한다. 야마사키는 "자아, 신, 우주가 미묘하게 작용하는 과정"이라고 부르며, "위로 향하는 노력 속에서 개인은 마치 자신의 노력을 돕기 위해 '아래로' 흐르는 에너지를 인지한다."고 설명한다.[87]

4. 주요 수행법

진언종(Shingon)의 목표는 자신의 참된 본성이 우주적 대일여래와 동일하다는 것을 깨닫는 것이며, 이는 비밀 계승과 밀교 의식을 통해 달성된다. 진언종 수행은 교단의 정식 승려로부터 비밀 교리, 방법 및 지침을 받는다.[123] 몸, 말, 마음의 "삼밀(三密)"은 본성을 드러내는 과정에 동시에 참여한다. 몸은 공경하는 몸짓(mudra)과 의식 도구 사용을 통해, 말은 신성한 주문(mantra)을 통해, 마음은 명상을 통해 참여한다.[67] 이러한 방법을 통해 진언종 수행자는 자신의 몸과 마음이 대일여래의 몸과 마음과 다르지 않음을 깨닫게 된다.[92]

진언종 교리에 따르면, 부처됨은 오랜 세월이 걸리는 것이 아니라 바로 이 삶 속에서도 실현 가능하다. 이는 모든 중생 안에 불성/원각이 존재하기 때문이다.[88]

구카이는 모든 불교 가르침을 세속적인 마음의 가장 낮은 단계부터 외도 불교(화엄종의 관점)의 가장 높은 마음에 이르기까지, 그리고 진언종을 통해 얻는 최고의 마음에 이르기까지 열 단계의 영적 실현으로 체계화하고 분류했다.

구카이는 외전(즉, 주류 비밀교(밀교가 아닌) 대승불교)과 밀교적 만트라야나(혹은 밀교) 불교의 차이점에 대해 다음과 같이 요약하였다.[91]

# 밀교의 가르침은 법신불인 대일여래에 의해 설해지며, "비밀스럽고 심오하며, 궁극적인 진리를 담고 있다". 외전의 가르침은 석가모니불과 같은 응신불에 의해 설해지며, "단순화된" 방편이다. 외전 대승 경전에도 구카이가 그의 저술에서 논하는 숨겨진 밀교적 의미가 포함되어 있다. 예를 들어, <법화경>의 제목은 구카이에 의해 만트라로 여겨진다.

# 구카이가 보기에 외전의 교리는 방편으로, 중생의 능력과 시대에 따라 적응된 가르침이다. 반면 밀교의 교리는 진리 그 자체이며, 법신의 가장 내밀한 비밀과 그의 시간 초월적인 영원히 현재적인 삼매의 직접적인 전달이다.

# 외전의 가르침은 점진적이며(그리고 윤회에 걸릴 수도 있다), 밀교의 방법은 "급속한 접근"—혹은 적어도 깨달음에 이르는 훨씬 빠른 방법을 제공한다. 심지어 가장 타락한 존재인 이찬티카조차도 가장 단순한 밀교 방법인 만트라 염송을 통해 깨달음을 얻을 수 있다.

# 밀교에는 외전 불교의 모든 가르침과 그 이상이 포함되어 있다. 외전 불교 종파에는 밀교의 특별한 방법이 없는데, 이는 불교의 최고 표현이다. 만트라, mudra, 만다라의 사용을 포함하는 이러한 밀교 의식은 법신의 직접적인 소통이며, 궁극적인 진리에 대한 직접적인 접근을 제공한다.

# 밀교는 궁극적인 진리에 대한 가장 높은 관점을 가지고 있는데, 이는 마하바이로차나의 마음이 모든 중생의 마음과 하나이며, 마하바이로차나의 몸이 우주(모든 중생을 포함하는)의 몸이라고 본다.

진언밀교를 배우는 데 있어서 '''사상(事相)'''과 '''교상(教相)'''이 중요시된다.

사상은 진언밀교를 실천하는 방법, 즉 수법의 작법(관정(灌頂)·호마(護摩)·관법(觀法)·인계(印契)·진언(真言) 등의 행법)을 가리킨다. 이에 반해 교상은 진언밀교의 이론이다.

교상을 배우는 것은 진언밀교의 이론을 이해하고, 그 이론을 실천하는 방법을 수행하기 위해 사상을 배우는 것이다. 교상의 뒷받침이 없는 사상은 무의미한 동작이 되어 버린다는 것이다.

사상과 교상을 모두 배우지 않으면 진언밀교가 이상으로 하는 경지에 도달할 수 없다고 여겨진다. 사상과 교상의 양쪽을 습득하는 중요성을 설명하는 비유로, 사상과 교상을 수레의 두 바퀴에 비유하여 설명하는 경우가 있다. 또한 자운(慈雲)은 “사상을 떠나 교상이 없고, 교상을 떠나 사상이 없다. 사교일치하여 밀의를 이루어야 한다”고 말했다.

9세기 중반(헤이안 시대 전기, 율령 제도에서 왕조 국가로 이행하는 전환기)부터 사상의 연구가 활발해졌다. 익신(益信)이 시작한 광택류(広沢流), 성보(聖寶)를 조상으로 하는 오노류(小野流)가 생겨났다. 두 파는 각각 6류로 나뉘어 야자와 십이류(根本十二流)가 되고, 뒤이어 36류가 되었다. 그 후 법류는 모두 100여 개에 달했다. 진언밀교 사상의 유파는 모두 광택류와 오노류 두 유파에서 갈라져 나왔다.

흥교대사를 종조로 하고, 대일여래의 가지신설 교학(신의)에 따른다. 현실 세계의 일사일물은 가지신의 대일여래의 설법이라고 설하고 있다.

우주 전체에 걸친 법신 부처의 끊임없는 설법은 진언종에서 “삼밀(sanmi 三密)”로 설명된다. 하케다는 이 세 가지를 “마하바이로차나의 몸, 말, 마음의 초합리적 활동이나 기능”으로 묘사한다.[83] 삼밀은 자연 현상의 움직임, 자연의 소리, 그리고 모든 경험으로서 우주 전체에 존재한다. 구카이는 그것을 산의 붓으로, 바다의 먹으로 그려진 성스러운 책에 비유하며, 하늘과 땅을 제본으로 삼았다.[83]

모든 만다라의 불이원적 본성과 마하바이로차나의 몸과 기능으로 구현된 모든 현상의 상호 침투는 진언종의 핵심적인 견해이며, 삼밀의 실천에 대한 이해의 기반이기도 하다. 구카이는 진언종의 수행이 모든 행위와 사물의 통일을 어떻게 실현하는지 다음과 같이 설명한다.[84]

> 여섯 가지 상징적인 요소는 장애 없이 상호 침투하여 영원히 하나가 된다.

>

> 그것들은 네 개의 만다라 중 어느 것과도 분리되어 있지 않다.

>

> 삼밀의 권능을 수행함으로써, 그것들은 즉시 나타난다.

>

> 보편적인 그물이 우리가 이 몸이라고 부르는 것이다.

>

> 모든 만물은 본질적인 마음, 부차적인 마음[마음의 제한적인 측면], 그리고 감각의 대상을 초월하는 보살의 지혜를 타고난다.

>

> 다섯 가지 지혜 각각은 무한한 지혜를 지니고 있다.

>

> 완벽한 거울의 힘이기 때문에, 이것이 바로 진정한 깨달음의 지혜이다.

따라서 진언종의 “삼밀 요가”(sanmitsu yuga)를 통해 수행자는 자신의 몸, 말, 마음을 부처의 법신과 하나로 통합한다. 구카이는 “삼밀은 권능[kaji]의 응답을 가져오며, 그는 즉시 큰 깨달음에 도달한다”고 말한다.[84]

세 가지 신비는 또한 부처의 힘, 은총 또는 지속적인 능력을 활용하는 것으로 해석되는데, 구카이에 따르면 이는 "여래의 큰 자비와 중생의 신앙"을 나타낸다.[85] 구카이는 이 과정을 태양 광선(부처의 힘)이 물(중생)에 비추고 물이 그 광선의 열을 유지하는 능력에 비유한다.[85] 구카이는 또한 신앙이 부처의 힘을 통해 온다고 주장한다. 그것은 자신의 노력으로 얻어지는 것이 아니다. 세 가지 신비는 모든 존재 안에 내재되어 있으며, 이것들이 대우주적 삼밀의 법신과 하나가 되는 것이 신앙을 가능하게 만드는 것이다.[85]

진언종에서는 공덕을 쌓고 깨달음을 얻는 것이 오로지 부처의 힘으로만 이루어지는 것이 아니다. "삼력(sanriki)" 즉, 부처의 가호 또는 은총의 힘, 자신의 공덕의 힘, 그리고 자아와 부처가 비이원적인 상호관통하는 자성인 법계의 힘의 결합을 통해 이루어진다.[86] 따라서 진언종에서는 자력과 타력이 두 개의 별개의 힘이 아니라 비이원적이다.[86]

구카이는 ''대일경 개대''("대일여래경 해설")에서 이것을 "부처가 자아에 들어가고 자아가 부처에 들어가는 것"으로 묘사한다. 야마사키는 이것을 "자아, 신, 우주가 미묘하게 작용하는 과정"이라고 부르며, "위로 향하는 노력 속에서 개인은 마치 자신의 노력을 돕기 위해 '아래로' 흐르는 에너지를 인지한다."고 말한다.[87]

4. 1. 아자관(阿字觀)

아자관(阿字觀)은 진언종의 대표적인 명상법이다.진언종 수행의 본질은 만다라, 진언(mantra), 수인(mudra)(손짓)을 동시에 명상적 의식으로 사용하여 법신(Dharmakaya)의 내적 깨달음을 본받음으로써 궁극적인 실재인 법신을 경험하는 것이다.[93] 이 세 가지 "의식 기술"은 "삼법(三法)"으로 알려져 있으며 진언종 밀교 수행의 중심 방법이다.[94] "삼밀(三密)"은 부처 바이로차나(Vairocana)의 신체, 언어, 마음의 비밀을 의미하며, 밀교 서원(삼마야(samaya))을 수행자가 서약하는 아비세카(abhisheka)(관정 의식) 의례에서 소개된다.[95] 인도계 진언종 조사 수박가심하(Śubhākarasiṃha)는 "삼법은 곧 삼밀이며, 삼밀은 곧 삼법이다. 삼신(Trikaya)은 곧 다타가타 마하바이로차나(Mahavairocana)의 지혜이다."라고 말한다.[96]

아비세카는 눈가리개를 하고 만다라가 있는 준비된 의식 공간에 들어가 만다라에 꽃을 던져 만다라에 묘사된 특정 불보살 위에 꽃이 떨어지는 것을 포함한다.[97] 관정 후, 밀교 수행자는 자신이 섬기는 불보살의 비밀 수인과 진언과 함께 불보살과 만다라를 시각화하는 방법을 배우고, 이러한 비밀은 부처의 신체-언어-마음의 표현과 다름없다는 것을 알게 된다. 이러한 삼밀의 사용과 관정을 통해 수행자는 부처의 신체, 언어, 마음을 의례적으로 복제하여 이 생에서 불성을 성취한다고 한다.[98]

MUDRA(mudra)(“인(印)” 또는 “법인(法印)”)는 부처의 신비로운 신체를 나타내는 손짓으로, 부처의 활동을 상징하고 행한다.[109] 진언종의 다양한 수행에는 수많은 mudra가 사용된다. 야마사키에 따르면, mudra는 “상징적으로 개인을 우주와 동일시한다. 이러한 방식으로 인체는 대우주의 살아있는 상징으로 기능한다.”[110] mudra는 여러 가지 의미를 가질 수 있다. 어떤 경우에는 매우 일반적인 용어로서 부처의 법신(그때는 “대 mudra”, 라고 부를 수 있다)을 가리킨다.[111] 《대일여래경》 주석은 “mudra는 법계의 상징일 뿐이다. mudra를 사용하여 법계의 몸을 가리킨다.”라고 말한다.[111]

손짓 자체는 신(神)의 속성(칼, 연꽃 등)을 가리킬 때는 samaya mudra라고 하고, 신의 활동을 상징할 때는 karma mudra라고 한다.[111] 진언종에서 각 손가락과 손은 다양한 상징적 연관성을 갖는다. 예를 들어 오른손은 일반적으로 부처를 나타내는 반면, 왼손은 수행자 자신을 포함한 보통 중생을 상징한다. 다른 연관성으로는 다음이 있다. '''오른손:''' 지혜, 부처의 경계, 태양, 금강계 만다라; '''왼손:''' 진리, 현상계, 달, 태장계 만다라.[112] 손가락은 다섯 가지 감각과 다섯 가지 원소를 나타낼 수 있다.

핵심적인 mudra는 añjali mudrā(일본어: gasshō)로, 부처의 경계와 현상 세계 및 중생의 통합을 상징한다. 표준적인 손바닥을 맞대는 것 외에도 연꽃 합장(lotus gasshō)과 금강 합장(vajra gasshō)을 포함하여 실제로 다양한 형태의 gasshō가 있다.[112] 진언종에서 또 다른 중요한 mudra(선불교와 같은 다른 전통에서도 사용됨)는 “법계삼매인”(hokkai jō-in)으로, 자아와 부처, 현상계와 부처의 경계의 합일을 상징한다.[108] “지혜권인”(chiken-in) mudra 또한 부처와 중생의 통합을 나타낸다. 이 mudra에서 생명의 숨결(왼손의 집게손가락으로 상징되며 공기 원소를 나타냄)은 모든 것을 포괄하는 공허(오른손 주먹 안에 엄지손가락을 집어넣은 것으로 상징되며 공간 원소를 나타냄)에 닿는데, 이것은 부처의 지혜(공허와 불가분의 관계이며, 모든 곳에 편재함)를 상징하기도 한다.[108]

4. 2. 만다라(曼荼羅) 관상

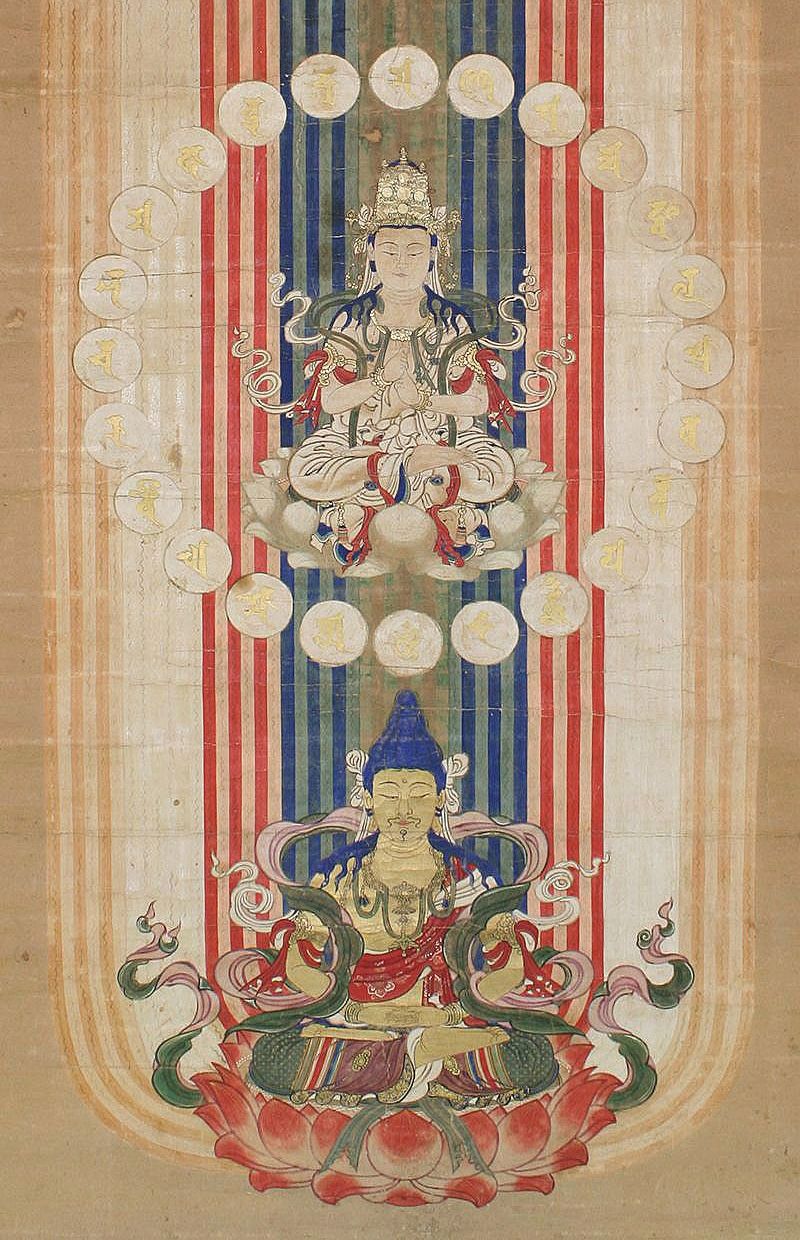

진언종에서 수행의 핵심은 만다라, 진언(mantrasa), 수인(mudra일본어)을 동시에 명상적 의식으로 사용하여 법신(Dharmakaya)의 내적 깨달음을 본받음으로써 궁극적인 실재인 법신을 경험하는 것이다.[93] 이것들은 "삼법(三法)"으로 알려져 있으며 진언종 밀교 수행의 중심 방법이다.[94]만다라를 시각화하는 것은 부처의 정신 활동에 해당한다. 가장 중요한 진언종 만다라는 태장계·금강계 만다라로 알려져 있으며, ''마하바이로차나 경''에 기반한 태장계 만다라(Garbhadhātusa; 胎蔵界曼荼羅|타이조카이일본어)와 ''금강정취경''에 기반한 금강계 만다라(Vajradhātusa; 金剛界曼荼羅|콘고카이일본어)이다.[98] 이 두 만다라는 부처의 전체성과 존재의 전체성을 함축적으로 표현한 것으로 여겨진다.[99]

야마사키에 따르면, "대비 태장계생만다라"는 "자비의 관점에서 본 깨달은 우주"를 나타낸다. 이것은 방편과 관련이 있으며 연꽃이 주요 상징이다.[100] 금강계 만다라에 관하여 야마사키는 "우주를 비추는 금강지혜를 구현한다"라고 썼다. 이것은 신화적인 불멸의 무기(금강)처럼 파괴할 수 없는 부처의 지혜의 몸이다.[101] 야마사키는 태장계가 일반적으로 5대 물질 원소를 나타내는 반면, 금강계는 마음과 의식의 원소를 나타낸다고 덧붙였다.[102] 그러나 두 만다라는 이원론이 아니며, 궁극적으로 비이원적으로 여겨진다. "두 만다라는 진리와 지혜의 풀 수 없는 통일성, 물질과 정신의 불가분성, 신비로운 역설의 해결"을 의미한다.[103]

법신을 이해하는 또 다른 관점은 우주적 부처 바이로차나의 확장, 의도, 소통, 행동을 나타내는 네 개의 만다라(원, 범위, 구체)를 통해서이다.[82]

- 마하만다라(Mahāmandala) – 법신 부처의 몸으로서의 전체 물리적 우주

- 사마야만다라(Samayamandala) – 우주 전체에 편재하며 보편적인 자비인 법신 부처의 궁극적인 의도

- 다르마만다라(Dharmamandala) – 법신 부처의 설법과 법의 계시가 일어나는 보편적인 영역

- 카르마만다라(Karmamandala) – 법신 부처의 보편적인 활동, 즉 우주의 모든 움직임

이 네 개의 만다라는 모두 깊이 상호 연결되어 있거나, 구카이의 말처럼 “서로 불가분하게 관련되어 있다”라고 한다.[83]

4. 3. 진언(眞言) 염송

진언종의 수행은 자신의 본성이 우주적인 대일여래와 같다는 것을 깨닫는 것을 목표로 한다. 이는 밀교 의식을 통해 이루어지며, 주로 다음과 같은 요소들을 포함한다.[123]- 삼밀(三密) 수행: 진언종 수행의 핵심으로, 몸(身), 말(口), 마음(意)을 대일여래의 신체, 언어, 마음과 일치시키는 수행이다.

- 몸: 수인(mudra)(손짓)과 의식 도구 사용을 통해 부처의 신체적 활동을 상징한다.

- 말: 진언(mantra)을 염송하여 법신불의 가르침을 응축된 형태로 표현한다. 구카이는 진언을 통해 무지를 제거하고 깨달음을 얻을 수 있다고 보았다.[104]

- 마음: 명상을 통해 자신의 마음을 대일여래의 마음과 합일시킨다.

이러한 삼밀 수행은 수행자가 자신의 몸과 마음이 대일여래의 몸과 마음과 다르지 않음을 깨닫게 한다.[92]

- 진언(眞言) 염송: 진언은 불보살과 관련된 특정 음절이나 구절로, 산스크리트어로 기록되며 싣담 문자를 사용한다. 진언종에서는 진언을 법신불 가르침의 가장 응축된 형태로 이해하며, 진언 염송을 통해 부처의 힘과 축복을 얻고 깨달음에 이를 수 있다고 믿는다.[71] 예를 들어, 가르바다투 만다라의 마하바이로차나의 종자는 "A"이고, 마하바이로차나의 주요 진언은 이다.[107]

- MUDRA(mudra) (수인): 부처의 신비로운 신체를 나타내는 손짓으로, 부처의 활동을 상징한다.[109] 진언종에서는 다양한 수행에 수많은 mudra가 사용되며, 각 손가락과 손은 다양한 상징적 연관성을 갖는다.[112]

- 아비세카(abhisheka)(관정 의식): 밀교 수행을 시작하기 위한 입문 의식으로, 만다라에 꽃을 던져 특정 불보살과의 연결을 확인하는 등의 절차가 포함된다.[97]

이러한 수행들은 모두 아차리아(밀교 스승)의 지도가 필요하며, 구전을 통해 전승된다. 진언종 수행자는 스승과의 관계를 발전시키고, 스승은 제자의 성향에 맞는 밀교 수행을 가르친다.

4. 4. 수인(手印) 결인

MUDRA(인(印) 또는 법인(法印))는 부처의 신비로운 신체를 나타내는 손짓으로, 부처의 활동을 상징하고 행한다.[109] 진언종의 다양한 수행에는 수많은 무드라가 사용된다. 야마사키에 따르면, 무드라는 “상징적으로 개인을 우주와 동일시한다. 이러한 방식으로 인체는 대우주의 살아있는 상징으로 기능한다.”[110] 라는 용어는 여러 가지 의미를 가질 수도 있다. 어떤 경우에는 매우 일반적인 용어로서 부처의 법신(그때는 “대 mudra”, 라고 부를 수 있다)을 가리킨다.[111] 따라서, 《대일여래경》 주석은 이렇게 말한다. “mudra는 법계의 상징일 뿐이다. mudra를 사용하여 법계의 몸을 가리킨다.”[111]손짓 자체는 신(神)의 속성(칼, 연꽃 등)을 가리킬 때는 samaya mudra라고 하고, 신의 활동을 상징할 때는 karma mudra라고 한다.[111] 진언종에서 각 손가락과 손은 다양한 상징적 연관성을 갖는다. 예를 들어 오른손은 일반적으로 부처를 나타내는 반면, 왼손은 수행자 자신을 포함한 보통 중생을 상징한다.

오른손과 왼손의 상징

[112] 손가락은 다섯 가지 감각과 다섯 가지 원소를 나타낼 수 있다.

핵심적인 무드라는 añjali mudrā(일본어: gasshō)로, 부처의 경계와 현상 세계 및 중생의 통합을 상징한다. 표준적인 손바닥을 맞대는 것 외에도 연꽃 합장(lotus gasshō)과 금강 합장(vajra gasshō)을 포함하여 실제로 다양한 형태의 gasshō가 있다.[112] 진언종에서 또 다른 중요한 무드라(선불교와 같은 다른 전통에서도 사용됨)는 “법계삼매인”(hokkai jō-in)으로, 자아와 부처, 현상계와 부처의 경계의 합일을 상징한다.[108] “지혜권인”(chiken-in) 무드라 또한 부처와 중생의 통합을 나타낸다. 이 무드라에서 생명의 숨결(왼손의 집게손가락으로 상징되며 공기 원소를 나타냄)은 모든 것을 포괄하는 공허(오른손 주먹 안에 엄지손가락을 집어넣은 것으로 상징되며 공간 원소를 나타냄)에 닿는데, 이것은 부처의 지혜(공허와 불가분의 관계이며, 모든 곳에 편재함)를 상징하기도 한다.[108]

4. 5. 호마(護摩) 의식

고마(護摩) 불공은 진언종에서 중요하고 특징적인 의식이다. 고마는 베다의 호마(homa) 의식에서 유래하였으며, 이는 의징(義淨)(8세기)과 같은 전통적인 저술가들에 의해서도 인정되었다.[123] 의징에 따르면:

부처님은 불교가 아닌 사람들을 개종시키고 참과 거짓을 구분하도록 하기 위한 바람에서 이 가르침을 만들었다. 그래서 그는 그들에게 진정한 고마를 가르쳤다[...] 부처님 자신이 베다의 기초를 가르쳤고, 그러한 방식으로 진정한 고마의 올바른 원리와 방법을 드러냈다. 이것이 "불교 베다"이다.[123]

따라서 고마는 베다 의식과 유사하지만, 제대로 이해하면 부처의 진정한 내면의 의도를 전달한다.[123] 「대일여래경 주석」에 따르면, "고마의 의미는 지혜의 불꽃으로 망상의 장작을 태워 완전히 소멸시키는 것이다."[125]

고마는 자격을 갖춘 승려와 아차리야(acharya)들이 개인, 국가 또는 모든 중생의 이익을 위해 행한다. 성스러운 불은 강력한 정화 효과를 지닌다고 믿어지며, 의징과 같은 밀교 불교 자료에서는 고마의 불을 부처의 정화된 지혜로 간주한다.[123] 따라서 이 의식은 해로운 생각과 욕망을 없애고 세속적인 소원과 축복을 이루기 위해 행해진다. 여기서 중심적으로 기원하는 본존불은 대개 불동명왕(不動明王)(Fudō Myōō (不動明王))이다. 이 의식은 대부분의 주요 진언종 사찰에서 행해지며, 대규모 의식에는 종종 태고(太鼓) 북의 끊임없는 연주와 승려와 재가 수행자들에 의한 불동명왕 진언의 집단 염불이 포함된다.

진언종에서 이 관행을 채택한 일본의 혼합 종교인 수행도(修験道)(Shugendō) 신자들도 고마 의식을 행하는데, 그 중 두 가지 유형인 사이도 다이 고마(saido dai goma)와 하시라모토 고마(hashiramoto goma) 의식이 두드러진다.[126] 고마 의식은 일본 불교의 다른 종파에서도 채택되었으며, 일부 선종 사찰에서도 여전히 행해지고 있다.

4. 6. 계율(戒律) 준수

진언종 수행에서 불교 윤리 계율(戒, kai)을 지키는 것은 매우 중요하다. 구카이(空海)는 명상과 자신의 참된 본성에 조화롭게 살기 위해 계율 준수가 필수적이라고 보았다.[119] 그는 "멀리 가려면 발걸음에 의지해야 하고, 부처의 길을 걷고자 한다면 계율을 지켜야 한다"고 강조했다.[119] 구카이는 심지어 목숨을 구하기 위해서라도 계율을 어겨서는 안 되며, 이를 어기는 자는 부처의 제자가 아니라고까지 말했다.[120]진언종의 윤리적 가르침은 기본적인 불교 계율, 대승 보살계(범망경)와 밀교의 사마야(서원)에 기반한다. 구카이는 이 모든 계율이 십선업도(十善業道)에 기초한다고 보았다.[119] 나아가 모든 계율의 본질은 "우리 마음의 본질이 부처의 본질과 다르지 않다"는 사실로 귀결된다고 했다.[119]

진언종에는 네 가지 주요 밀교 서원(사마야)이 있다.[121][122]

# 진정한 법을 버리지 않고, 부처의 모든 가르침을 숙달한다.

# 보리심을 포기하지 않는다. (모든 중생을 위해 부처가 되려는 의도와 원래 깨달은 마음)

# 다른 사람들에게 법을 숨기지 않고, 항상 공유한다.

# 중생에게 이익을 주는 것을 피하지 않고, 특히 "네 가지 포용 행위"(자비, 친절한 말, 유익한 행위, 다른 사람의 필요에 맞추기)를 실천한다.

5. 신앙 대상

진언종의 주요 신앙 대상은 법신불인 대일여래(Mahāvairocana Buddha)이다. 대일여래는 우주 전체에 편재하며, 그 가르침은 '삼밀(三密)'로 설명된다. 삼밀은 대일여래의 몸, 말, 마음의 초합리적 활동을 의미하며, 자연 현상, 소리, 모든 경험 속에 존재한다. 진언종 수행자는 삼밀 수행을 통해 자신의 몸, 말, 마음을 부처의 법신과 통합하여 깨달음에 도달한다.[84]

구카이는 법신을 '육대신(六大身)'이라는 용어로 설명하는데, 이는 땅, 물, 불, 바람, 공간, 의식의 여섯 가지 대원소로 구성되어 영원한 조화의 상태에 있음을 의미한다.[77] 또한 법신은 네 가지 만다라(원, 범위, 구체)를 통해 나타난다.[82]

- 마하만다라(Mahāmandala): 법신 부처의 몸으로서의 전체 물리적 우주

- 사마야만다라(Samayamandala): 우주 전체에 편재하는 법신 부처의 궁극적인 의도

- 다르마만다라(Dharmamandala): 법신 부처의 설법과 법의 계시가 일어나는 보편적인 영역

- 카르마만다라(Karmamandala): 법신 부처의 보편적인 활동, 즉 우주의 모든 움직임

이 네 만다라는 서로 깊이 연결되어 있으며, 진언종의 핵심 교리인 불이원론(不二元論)과 상호 침투를 보여준다.[83]

진언종에서는 부처의 힘(일본어: ''kaji'')과 중생의 신앙(일본어: ''신진'')이 상호작용하여 깨달음에 이른다고 본다.[85] 구카이는 이 과정을 태양 광선(부처의 힘)이 물(중생)에 비추고 물이 그 광선의 열을 유지하는 것에 비유했다.[85]

진언종에서는 모든 중생 안에 불성이 존재하기 때문에 이 생에서도 부처가 될 수 있다고 믿는다.[88] 구카이는 모든 중생이 이미 깨달음과 지혜를 가지고 있으며, 진언종 수행을 통해 이를 되찾을 수 있다고 가르친다.[90]

쿠카이(홍법대사)에 대한 존경은 홍법대사신앙(대사신앙)으로 이어졌다. 쿠카이는 입정(入定) 신앙의 대상이 되었으며, 치고대사, 수행대사, 입정대사 등 다양한 모습으로 신앙되었다.

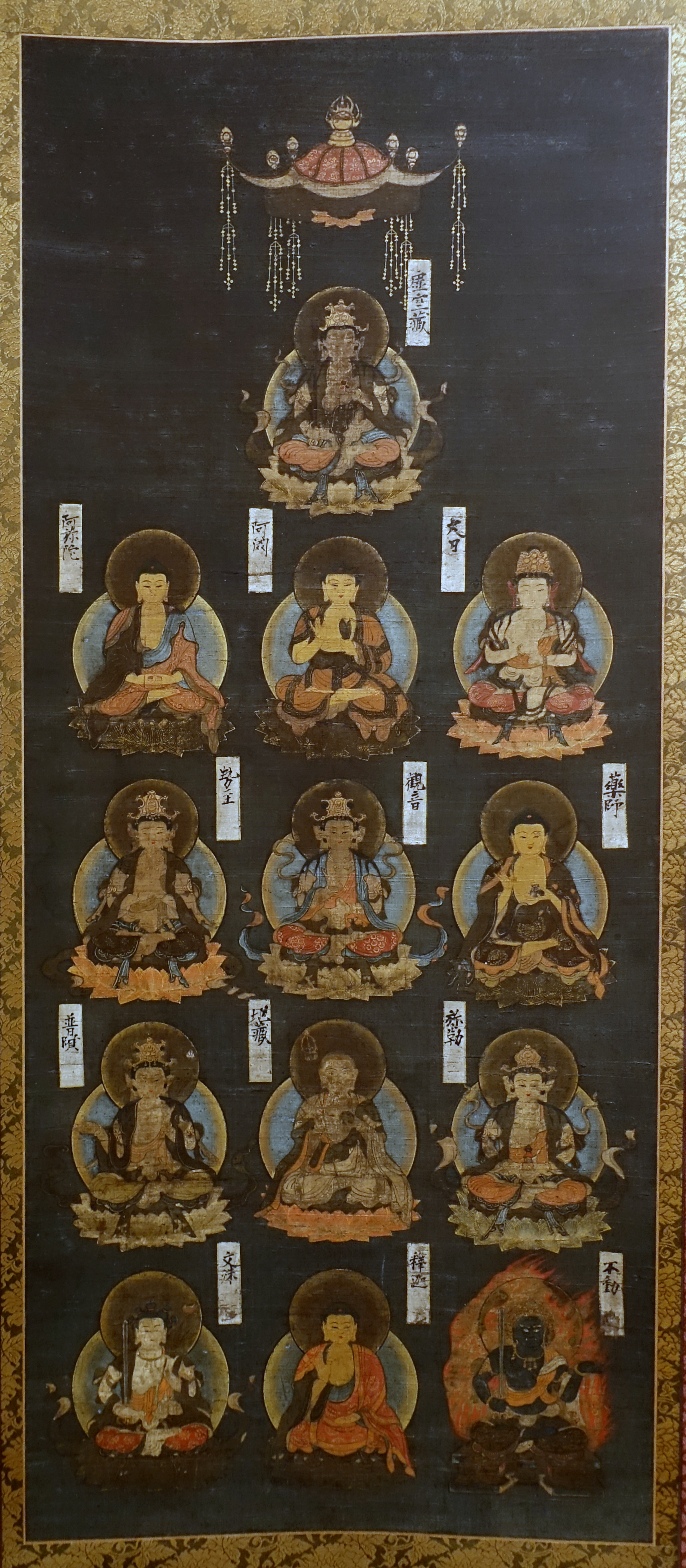

5. 1. 십삼불(十三佛)

진언종에서 가장 중요한 신앙 대상은 로, 자궁계 및 금강계 만다라에 나타나는 불, 보살, 명왕들을 한데 묶은 것이다.[128][129]이들은 여러 의례와 의식, 특히 고인과 관련되고 공덕을 쌓는 데 사용되는 널리 알려진 십삼불 의식(''jūsan butsuji'' 十三仏事)에서 널리 기원된다. 각 존상은 진언종에서 사용되는 고유의 진언과 종자(種子)를 가지고 있다.[130] 십삼불 의식은 에도 시대에 일본 불교 전역으로 확산되었다.[130]

십삼불(더 정확하게는 "십삼존")과 그들의 진언 및 종자(비자)는 다음과 같다.[128][129][131][130][132]

5. 2. 오대명왕(五大明王)

진언종에서는 오대명왕(五大明王)을 중요하게 여긴다. 오대명왕은 다음과 같다.

5. 3. 기타 신앙 대상

진언종에서는 다양한 불보살과 신들을 신앙 대상으로 삼는다.

6. 분파

진언종은 일본 불교 종파 중에서도 분파가 많은 종파 중 하나이다. 13세기 말 구의진언종과 신의진언종으로 나뉘었고, 이후 다양한 교의가 전개되어 현재에 이르고 있다.

1939년 종교단체법 성립에 따라 진언율종을 제외한 모든 종파가 진언종으로 통합되었다. 그러나 전후 분파 독립이 잇따라 현재는 약 50개의 종파가 있다. 그중 주요 16파의 18개 총본산이 1958년 6월 15일 각 산의 연락, 친목 및 공통 사업 주재를 목적으로 진언종 각파 총본산회(각산회)를 결성하였다. 이들 사찰을 진언종 십팔본산이라고 한다.

진언종 각파 총본산회의 조직은 다음과 같다.

진언종 각파 총본산회와 관련된 교육기관은 다음과 같다.

- 종지원대학 (고의진언종·신의진언종·진언율종 22본산, 신의진언종, 진언종지산파, 진언종풍산파)

- 고야산대학 (고야산진언종)

- 다이쇼대학 (진언종풍산파, 진언종지산파)

- 사가미술대학 (진언종대각사파)

- 코도모교육보센대학

- 오사카치요다단기대학

6. 1. 고의(古義) 진언종

고의(古義) 진언종은 일본 불교 진언종의 한 갈래로, 구카이(空海)의 가르침을 직접 계승하는 종파들을 의미한다. 진언종은 대일여래(大日如来)를 중심으로 하는 밀교 종파이며, 대일여래는 우주의 근본 원리이자 모든 현상의 기원으로 여겨진다.[65][66]

구카이는 대일여래를 "원초적 토대 법신(法身)"이라고 칭하며, "영원한 법, 창조되지 않고, 불멸하며, 시작도 끝도 없는 진리"와 동일시했다.[64] 대일여래는 5대 지혜불의 중심에 위치하며, 모든 부처와 보살, 그리고 우주 전체의 궁극적인 근원으로 여겨진다.[69] 구카이는 "위대한 자아는 하나이지만, 여러 개가 될 수 있다"고 말하며, 다른 불교의 신들은 각자의 속성을 가진 대일여래의 현현으로 보았다.[70]

화엄경의 영향을 받은 진언종은 대일여래의 몸이 우주 전체와 같다고 보며, 법신으로서 대일여래는 우주 전체에서 끊임없이 진언밀교의 가르침을 설한다고 믿는다.[67] 또한, 신토의 태양신 아마테라스를 비롯한 여러 신들이 대일여래의 현현으로 여겨졌다.[72][66]

구카이는 법신을 네 가지 주요 몸(''사주호신'')으로 설명했다.[73]

- 절대 법신(''지장호신''): 우주 전체가 나타나는 모든 부처의 궁극적인 지혜의 몸

- 희락/참여 법신(''주요호신''): 절대적인 삼매 상태(희락)와 보살에게 부처의 형태로 나타나는 방식(참여)

- 변화 법신(''변개호신''): 하위 보살, 성문, 평범한 사람들에게 나타나는 방식 (역사적 부처 석가모니 포함)

- 화현 법신(''토루호신''): 비인간 존재와 지옥 존재를 포함한 다양한 형태로 나타나는 몸

진언종은 법신 부처를 우주와 분리된 존재나 신으로 보지 않고, 제대로 이해된 우주 자체로 본다.[74]

구카이는 법신을 다섯 가지 지혜로 분석했는데, 각각의 지혜는 한 부처와 관련되며, 그중 네 가지는 세속적인 의식 유형과 관련된다.[75]

# 법계태장지(法界體性智): 금강계 만다라의 마하비로자나불이 상징.

# 대원경(大圓鏡智): 아촉불이 상징하며, 아뢰야식과 관련.

# 평등성지(平等性智): 보생불이 상징하며, 아만식과 관련.

# 명관정지(妙觀察智): 아미타불이 상징하며, 심식과 관련.

# 조작지(成就智): 불공성취불이 상징하며, 오근식과 관련.

금강정취경에서는 부처의 지혜를 인드라의 무기인 금강으로 상징하고, 대일여래밀교경에서는 부처의 원리를 연꽃으로 상징한다.[76] 구카이는 이 두 가지가 불이(不二)라고 보았다. 즉, 깨달음을 얻는 지혜와 깨달아야 할 원리는 다르지만 본질은 하나라는 것이다.[76]

고의 진언종의 주요 분파는 다음과 같다. (하위 섹션의 내용을 참고하여 간략하게 표로 정리)

6. 1. 1. 고야산 진언종

고야산 진언종(高野山真言宗)은 진언종의 한 분파이다.

6. 1. 2. 도지 진언종

도지(東寺)는 1898년에 고야산에서 분리된 진언종의 한 분파이다. 도지파는 교토에 있는 도지를 본산으로 하며, 구카이(空海)의 가르침을 직접 계승한다는 의미에서 '고의파(古義派)'로 분류된다.[1]도지파는 나라 시대 불교의 6학파 중 하나인 삼론종(三論宗)을 계승하며, 구카이가 헤이안 시대 초기에 사가 천황으로부터 도지를 하사받아 진언밀교의 근본 도량으로 삼은 것에서 시작되었다.[1] 구카이는 도지를 통해 진언종의 가르침을 널리 퍼뜨리고자 했다.

도지파의 분파는 다음과 같다.

6. 1. 3. 진언종 선통사파

선통사파(善通寺派)는 진언종의 한 분파이다.

6. 1. 4. 진언종 제고파

진언종은 크게 정통(고의) 진언종과 개혁(신의) 진언종으로 나뉜다.

6. 1. 5. 진언종 오무로파

真言宗御室派|しんごんしゅうおむろは일본어는 진언종의 분파 중 하나이다.진언종 오무로파에는 다음과 같은 분파가 있다.

- 서원류 원우방 (西院流円祐方|さいいんりゅうえんゆうほう일본어)

6. 1. 6. 진언종 대각사파

다이카쿠지(大覚寺)를 본산으로 하는 진언종의 한 분파이다.- '''다이카쿠지파 (真言宗大覚寺派|신곤슈다이가쿠지하일본어)'''

- ** 삼보원류 건심방 (三宝院流憲深方|산보인류켄신보일본어, 이미 멸절)

- ** 호수원류 (保寿院流|호주인류일본어, 헤이세이 시대 이후)

6. 1. 7. 진언종 산계파

진언종은 여러 분파로 나뉘는데, 크게 정통(고의) 진언종과 개혁(신의) 진언종으로 구분된다.

6. 1. 8. 신귀산 진언종

- 정통(고의) 진언종 (古義真言宗|고의진언종일본어)

- * 고야산 (高野山真言宗|고야산진언종일본어)

- ** 중원류 (中院流|중원류일본어)

- ** 서원류 능선방 고야상승류 (西院流能禅方高野相承|서원류능선방고야상승류일본어, 이미 멸절)

- ** 서원류 원유방 고야상승류 (西院流元瑜方高野相承|서원류원유방고야상승류일본어, 이미 멸절)

- ** 서원류 원우방 고야상승류 (西院流円祐方高野相承|서원류원우방고야상승류일본어, 이미 멸절)

- ** 삼보원류 건심방 고야상승류 (三宝院流憲深方高野相承|삼보원류건심방고야상승류일본어, 거의 멸절)

- ** 삼보원류 의교방 (三宝院流意教方|삼보원류의교방일본어, 거의 멸절)

- ** 삼보원류 진원상승류 (三宝院流真源相承|삼보원류진원상승류일본어, 거의 멸절)

- ** 안상사류 (安祥寺流|안상사류일본어, 거의 멸절)

- ** 중원본류 (中院本流|중원본류일본어, 거의 멸절)

- ** 지명원류 (持明院流|지명원류일본어, 거의 멸절)

- * 령운사파 (真言宗霊雲寺派|진언종령운사파일본어)

- ** 신안상사류 (新安祥寺流|신안상사류일본어, 정엄(浄厳, 1639–1702)에 의해 창립)

- * 선통사파 (真言宗善通寺派|진언종선통사파일본어)

- ** 지장원류 (地蔵院流|지장원류일본어, 이미 멸절)

- ** 수심원류 (随心院流|수심원류일본어, 메이지 시대 이후)

- * 다이고파 (真言宗醍醐派|진언종제호파일본어)

- ** 삼보원류 정제방 (三宝院流定済方|삼보원류정제방일본어)

- ** 삼보원류 건심방 (三宝院流憲深方|삼보원류건심방일본어, 이미 멸절)

- ** 이성원류 (理性院流|이성원류일본어, 이미 멸절)

- ** 금강왕원류 (金剛王院流|금강왕원류일본어, 이미 멸절)

- ** 지장원류 (地蔵院流|지장원류일본어, 이미 멸절)

- * 오무로파 (真言宗御室派|진언종어실파일본어)

- ** 서원류 원우방 (西院流円祐方|서원류원우방일본어)

- * 진언율종 (真言律宗|진언율종일본어)

- ** 사대사류 (西大寺流|서대사류일본어, 이미 멸절)

- ** 삼보원류 건심방 (三宝院流憲深方|삼보원류건심방일본어)

- * 다이카쿠지파 (真言宗大覚寺派|진언종대각사파일본어)

- ** 삼보원류 건심방 (三宝院流憲深方|삼보원류건심방일본어, 이미 멸절)

- ** 호수원류 (保寿院流|보수원류일본어, 헤이세이 시대 이후)

- * 센뉴지파 (真言宗泉涌寺派|진언종천용사파일본어)

- ** 수심원류 (随心院流|수심원류일본어)

- * 야마시나파 (真言宗山階派|진언종산계파일본어)

- ** 관수사류 (観修寺流|관수사류일본어)

- * 시기산 (信貴山真言宗|신귀산진언종일본어)

- ** 중원류 (中院流|중원류일본어)

- * 나카야마데라파 (真言宗中山寺派|진언종중산사파일본어)

- ** 중원류 (中院流|중원류일본어)

- * 진언삼보종 (真言三宝宗|진언삼보종일본어)

- ** 중원류 (中院流|중원류일본어)

- * 스마데라파 (真言宗須磨寺派|진언종수마사파일본어)

- ** 중원류 (中院流|중원류일본어)

- * 도지파 (真言宗東寺派|진언종동사파일본어)

- ** 서원류 능선방 (西院流能禅方|서원류능선방일본어)

- * 이시즈치산(石鎚山真言宗)

- ** 삼보원류 건심방 (三宝院流憲深方|삼보원류건심방일본어)

- 개혁(신의) 진언종 (新義真言宗|신의진언종일본어)

- * 진언종 네고로지 (根来寺|근래사일본어)

- ** 중성원류 (中性院流|중성원류일본어)

- * 지산파 (真言宗智山派|진언종지산파일본어)

- ** 중성원류 (中性院流|중성원류일본어)

- ** 삼보원류 일수상승 (三宝院流日秀相承|삼보원류일수상승일본어)

- * 풍산파 (真言宗豊山派|진언종풍산파일본어)

- ** 삼보원류 건심방 (三宝院流憲深方|삼보원류건심방일본어, 이미 멸절)

- ** 중성원류 (中性院流|중성원류일본어)

- ** 대전보원류 (大伝法院流|대전보원류일본어, 메이지 시대 이후)

- * 국분사파 (真言宗国分寺派|진언종국분사파일본어)

- * 이누나키파 (真言宗犬鳴派|진언종견명파일본어)

6. 1. 9. 진언종 나카야마데라파

진언종 나카야마데라파는 진언종의 한 분파이다.- 나카야마데라파 (真言宗中山寺派|진언종중산사파일본어)

- ** 중원류 (中院流|중원류일본어)

6. 1. 10. 진언 삼보종

- 真言三宝宗일본어

- ** 中院流일본어

6. 1. 11. 진언종 수마데라파

真言宗須磨寺派일본어는 일본 효고현 고베시 스마구에 있는 스마데라(福祥寺)를 본산으로 하는 진언종의 불교 종파이다. 스마데라파는 중원류(中院流)의 법맥을 잇고 있다.[76]6. 2. 신의(新義) 진언종

개혁(신의) 진언종(新義真言宗)은 진언종의 한 분파로, 다음과 같은 주요 분파들이 있다.

- 네고로지 (根来寺|네고로지일본어)

- 중성원류 (中性院流|중성원류일본어)

- 지산파 (真言宗智山派|진언종 지산파일본어)

- 풍산파 (真言宗豊山派|진언종 풍산파일본어)

- 국분사파 (真言宗国分寺派|진언종 국분사파일본어)

- 이누나키파 (真言宗犬鳴派|진언종 이누나키파일본어)

6. 2. 1. 진언종 지산파

진언종 지산파(真言宗智山派일본어)는 개혁(신의) 진언종에 속한다.

- '''진언종 지산파''' (真言宗智山派일본어)

- 중성원류 (中性院流일본어)

- 삼보원류 일수상승 (三宝院流日秀相承일본어)

6. 2. 2. 진언종 풍산파

진언종 풍산파(真言宗豊山派)는 개혁(신의) 진언종(新義真言宗)에 속하며, 다음과 같은 분파가 있다.

- 三宝院流憲深方일본어 (이미 멸절)

- 中性院流일본어

- 大伝法院流일본어 (메이지 시대 이후)

6. 2. 3. 신의 진언종

- 개혁(신의) 진언종 (新義真言宗|신의진언종일본어)

- * 진언종 네고로지 (根来寺|네고로지일본어)

- ** 중성원류 (中性院流|중성원류일본어)

- * 지산파 (真言宗智山派|진언종 지산파일본어)

- ** 중성원류 (中性院流|중성원류일본어)

- ** 삼보원류 일수상승 (三宝院流日秀相承|삼보원류 일수상승일본어)

- * 풍산파 (真言宗豊山派|진언종 풍산파일본어)

- ** 삼보원류 건심방 (三宝院流憲深方|삼보원류 건심방일본어) (멸절)

- ** 중성원류 (中性院流|중성원류일본어)

- ** 대전보원류 (大伝法院流|대전보원류일본어) (메이지 시대 이후)

- * 국분사파 (真言宗国分寺派|진언종 국분사파일본어)

- * 이누나키파 (真言宗犬鳴派|진언종 이누나키파일본어)

6. 3. 진언율종

진언율종(真言律宗)은 진언종의 한 분파이다.- 진언율종 (真言律宗|신곤리쓰슈일본어)

- * 사대사류 (이미 멸절) (西大寺流|사이다이지류일본어)

- * 삼보원류 건심방 (三宝院流憲深方|산보인류 겐신보일본어)

7. 연표

참조

[1]

웹사이트

Zhēnyán

http://www.encyclope[...]

Cengage

[2]

서적

(1972)

[3]

서적

(2011)

[4]

서적

(1972)

[5]

서적

(1972)

[6]

서적

Dogen's Pure Standards for the Zen Community: A Translation of Eihei Shingi

SUNY Press

1996

[7]

서적

(1972)

[8]

간행물

Kūkai in China, What He Studied and Brought Back to Japan.

https://www.asianstu[...]

2021

[9]

서적

(1972)

[10]

서적

(1972)

[11]

서적

(1972)

[12]

서적

(1972)

[13]

서적

(1972)

[14]

서적

(1972)

[15]

서적

(1972)

[16]

서적

(1972)

[17]

서적

(1972)

[18]

서적

(1972)

[19]

서적

(1972)

[20]

서적

(1972)

[21]

서적

(1972)

[22]

서적

(1972)

[23]

서적

(2005)

[24]

서적

(2005)

[25]

서적

(2005)

[26]

서적

A History of Japan, Revised Ed.

[27]

서적

(1988)

[28]

서적

By the Power of One's Last Nenbutsu: Deathbed Practices in Early Medieval Japan

2004

[29]

서적

(1988)

[30]

서적

(1988)

[31]

간행물

Mantras and Materialities: Saidaiji Order Kōmyō Shingon Practices

2018

[32]

서적

(1988)

[33]

서적

(1988)

[34]

서적

(1988)

[35]

서적

(1988)

[36]

서적

(서적 제목 없음)

[37]

서적

(서적 제목 없음)

[38]

서적

(서적 제목 없음)

[39]

서적

(서적 제목 없음)

[40]

서적

(서적 제목 없음)

[41]

서적

(서적 제목 없음)

[42]

서적

(서적 제목 없음)

[43]

서적

(서적 제목 없음)

[44]

서적

(서적 제목 없음)

[45]

서적

(서적 제목 없음)

[46]

서적

A Cultural History of Japanese Buddhism

John Wiley & Sons

[47]

학술지

From China to Japan and Back Again: An Energetic Example of Bidirectional Sino-Japanese Esoteric Buddhist Transmission

2021

[48]

학술지

Replanting the Bodhi Tree: Buddhist Sectarianism and Zhenyan Revivalism

https://www.research[...]

[49]

학술지

The Reception of the Mantra of Light in Republican Period Chinese Buddhism

2023-07

[50]

학술지

Replanting the Bodhi Tree: Buddhist Sectarianism and Zhenyan Revivalism

https://www.shin-ibs[...]

2018-01-01

[51]

학술지

Buddhist Master Wuguang's (1918–2000) Taiwanese Web of the Colonial, Exilic and Han

2013-12-31

[52]

학술지

Reformulating the Appropriated and Relinking the Chain: Challenges of Lineage and Legitimacy in Zhenyan Revivalism

https://www.research[...]

[53]

학술지

Esoteric Buddhism under the Koryŏ in the Light of the Greater East Asian Tradition

2006-09

[54]

서적

(서적 제목 없음)

[55]

웹사이트

English Translations of Kūkai: Contents of The Complete Works of Kōbō .Daishi Kūkai with links to English and Chinese texts

https://www.academia[...]

[56]

서적

Buddhist Thought: A Complete Introduction to the Indian Tradition

[57]

서적

(서적 제목 없음)

[58]

웹사이트

Tantric Prajñaparamita texts

http://prajnaquest.f[...]

[59]

서적

(서적 제목 없음)

[60]

서적

(서적 제목 없음)

[61]

서적

(서적 제목 없음)

[62]

웹사이트

Distribution and Preservation of the Shi Moheyan Lun 釋摩訶衍論 Texts in East Asia: Did They Read the Same Text?

https://glorisunglob[...]

[63]

서적

(서적 제목 없음)

[64]

서적

(서적 제목 없음)

[65]

웹사이트

Dainichi

http://www.aisf.or.j[...]

Japanese Architecture and Art Net Users System

2012-03-30

[66]

서적

Buddhism: Flammarion Iconographic Guides

Flammarion

[67]

웹사이트

Kûkai

http://plato.stanfor[...]

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

2014

[68]

서적

(서적 제목 없음)

[69]

서적

Japanese Mandalas

University of Hawaii Press

[70]

서적

Kūkai: Major Works

https://archive.org/[...]

Columbia University Press

[71]

서적

[72]

서적

[73]

서적

[74]

서적

Kūkai: Major Works

https://archive.org/[...]

Columbia University Press

[75]

서적

[76]

서적

[77]

서적

[78]

서적

[79]

서적

Reflecting Mirrors: Perspectives on Huayan Buddhism

Otto Harrassowitz Verlag

[80]

서적

[81]

서적

[82]

서적

[83]

서적

[84]

서적

[85]

서적

[86]

서적

[87]

서적

[88]

논문

Kukai's Sokushin-Jobutsu-Gi (Principle of Attaining Buddhahood with the Present Body)

https://web.archive.[...]

[89]

서적

[90]

서적

[91]

서적

[92]

서적

[93]

서적

[94]

서적

[95]

서적

[96]

서적

[97]

서적

[98]

학술지

Shingon Mikkyō's Twofold Maṇḍala: Paradoxes and Integration

http://archiv.ub.uni[...]

[99]

서적

[100]

서적

[101]

서적

[102]

서적

[103]

서적

[104]

서적

[105]

서적

[106]

서적

[107]

서적

[108]

서적

[109]

서적

[110]

서적

[111]

서적

[112]

서적

[113]

논문

The Shingon Ajikan: Diagrammatic Analysis of Ritual Syntax

[114]

서적

The Shingon Ajikan, Meditation on the Syllable ‘A’: An analysis of components and development

The Matheson Trust

[115]

웹사이트

The Shingon Ajikan, Meditation on the Syllable ‘A’: An analysis of components and development

https://digitalcommo[...]

The Matheson Trust

[116]

서적

The Cambridge history of Japan

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[117]

서적

Esoteric Pure Land Buddhism

University of Hawaii Press

[118]

서적

Esoteric Pure Land Buddhism

University of Hawaii Press

[119]

서적

[120]

서적

[121]

서적

The Weaving of Mantra: Kukai and the Construction of Esoteric Buddhist Discourse

Columbia University Press

[122]

서적

[123]

웹사이트

Thinking through Shingon Ritual

https://web.archive.[...]

[124]

논문

Hoju Nimon no Chuin-Ryu

https://www.jstage.j[...]

[125]

서적

[126]

웹사이트

Ascetic Practice of Fire

http://www.shugendo.[...]

2018-02-23

[127]

서적

[128]

웹사이트

Jusan Butsu – The Thirteen Buddhas of the Shingon School

https://web.archive.[...]

2007-07-05

[129]

웹사이트

Thirteen Deities Of The Shingon Tradition Giclee Print by Pasang Lama

https://www.tibetana[...]

2023-10-18

[130]

서적

Thirteen Buddhas: Tracing the Roots of the Thirteen Buddha Rites

Vivlia Limited

[131]

웹사이트

The 13 Buddhas – The Thirteen Buddhas

https://www.13buddha[...]

2023-10-18

[132]

웹사이트

The Koyasan Shingon-shu Lay Practitioner's Daily Service

https://web.archive.[...]

2006-05-02

[133]

웹사이트

Kings of Brightness in Japanese Esoteric Buddhist Art

https://www.metmuseu[...]

2021-10-01

[134]

서적

Myōō: Buddhist Deities of Wrath and Love

Nara National Museum

[135]

웹사이트

Vidyaraja (Jp. = Myo-o, Myoo). Wisdom Kings, Mantra Kings, Protecting Dainichi Nyorai. Japanese Buddhism & Buddha Statues Project

https://www.onmarkpr[...]

2023-10-18

[136]

서적

Encyclopedia of Asian Philosophy

Routledge

[137]

서적

Simple Guides: Shinto

Kuperard

[138]

웹사이트

真言宗とは

https://kotobank.jp/[...]

[139]

백과사전

혜통

[140]

백과사전

밀교의 전래

[141]

백과사전

진언종

[142]

백과사전

밀교

[143]

웹사이트

眞言宗(진언종)

http://buddha.donggu[...]

동국역경원

2011-03-17

[144]

서적

불교사상 관련 연구

[145]

서적

불교사상 관련 연구

[146]

백과사전

명랑

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com