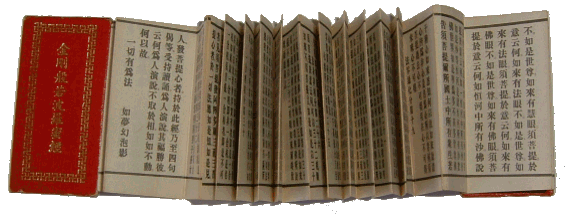

금강반야바라밀경

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

금강반야바라밀경은 산스크리트어 원본을 구마라습이 한역한 대승 불교 경전이다. 금강석처럼 견고한 지혜로 무명을 끊고 열반에 이르라는 부처의 가르침을 담고 있으며, '다이아몬드 경'으로도 불린다. 402년 구마라습의 번역 이후 동아시아에 널리 퍼졌으며, 한국 불교에서는 선종의 소의경전으로 중요하게 여겨진다. 주요 내용은 부처와 제자 수보리의 문답 형식으로, 무아(無我)와 공(空) 사상을 설하며, 집착을 버리고 깨달음을 얻는 것을 강조한다. 한국에는 국보와 보물로 지정된 다양한 금강경 관련 문화유산이 존재하며, 868년에 인쇄된 둔황 목판본은 현존하는 가장 오래된 목판 인쇄본으로 알려져 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 9세기 사본 - 마소라 본문

마소라 본문은 7세기에서 10세기 마소라 학자들이 히브리어 성경의 철자, 발음, 문법을 표준화하고 오류를 수정하여 정확한 본문을 보존하기 위해 발전시킨 주석 체계로, 히브리어 성경의 권위 있는 본문으로 인정받으며 현대 히브리어 성경 연구의 중요한 기반이 되고 있다.

2. 명칭

Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtrasa인 금강반야바라밀경은 원래 산스크리트어로 쓰였으며 구마라습이 한자로 번역하였다. 인도 산스크리트어로 금강경은 바즈라체디카 프라즈냐파라미타 수트라(Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra)라고 한다.

바즈라(Vajra)는 인도 최고의 신 인드라(Indra)의 무기이다. 인드라(Indra)는 불교의 제석천이다. 한자로 바즈라(Vajra)를 금강저로 번역하는데, 이 무기에서 번개가 나와서 상대방을 제압하고 세상 모든 것을 부숴버린다.[50] 금강저는 중생의 어리석음을 깨부수어 지혜를 가진 부처로 만들어주는 불구(불교도구)가 되었다. 인도에서 번개를 상징하는 금강저라는 무기에서, 중국은 금강(金剛)의 성질만을 뽑아내어 결코 부서지지 않는 물질이라는 뜻으로 사용한다.

제석천이 아수라와 싸울 때 쓰던 무기가 금강저인데, 이것이 불구(불교도구)인 금강저가 되었다.[51] 불교에서 '금강의 지혜'는 결코 부서지지 않는 금강으로 중생의 어리석음을 깨부수어 버린다는 의미가 있다. 문수보살이 들고 있는 칼도 어리석음을 잘라버려 지혜를 생기게 해주는 용도이기에, 지혜의 보살이 문수보살이다.

영어로 금강경을 Diamond Sutra(다이아몬드 경전)라고 번역하는데, 서양에는 금강(金剛)이라는 개념이 없어 지구상에서 가장 강한 물질인 다이아몬드라고 한 것이다. 유리도 잘라버리는 다이아몬드와 같이 날카롭고 빛나는 지혜로 모든 삶의 문제를 해결하는 가르침을 담고 있다는 뜻이다.[52] 인도 산스크리트에서 바로 금강경을 영어로 번역했다면, 아마도 Thunder Sutra(번개 경전)가 되지 않았을까 싶다.

반야는 지혜를 뜻한다. 바라밀은 바라밀다의 줄임말로 '저쪽 언덕으로 건너가는 것', 즉 도피안(到彼岸) 또는 열반을 뜻하는 말이다. 그러므로 금강반야바라밀다경은 금강석과 같이 견고한 지혜를 얻어 무명을 타파하고 열반에 이르라는 부처님의 말씀이다.[53]

이 경전의 산스크리트어 제목은 ''Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra''이며, "금강을 자르는 지혜의 완성 경" 또는 "번개처럼 자르는 지혜의 완성 경전"으로 번역될 수 있다.[1] 영어로는 ''Diamond Sūtra''(금강경) 및 ''Vajra Sūtra''(금강경)와 같은 약칭이 흔히 사용된다. 이 제목은 궁극적인 현실에 도달하기 위해 환상을 자르고 부수는 지혜의 유형에 대한 은유로서 사물을 자르는 vajra(금강석 또는 번개, 강력한 무기를 의미하는 추상적인 용어이기도 함)의 힘에 의존한다.[1] 이 경전은 또한 "Triśatikā Prajñāpāramitā Sūtra"(300줄의 완성 지혜 경전)라는 이름으로도 불린다.

''금강경''은 대승 불교 전통을 가진 동아시아 국가에서 매우 높이 평가받고 있다.[1] 원제는 '바즈라'(vajra)가 인드라의 무기인 '금강저' 또는 '금강석'(다이아몬드), '체디카'(chedikā)가 '절단', '프라즈냐파라미타'(prajñāpāramitā)가 '반야바라밀'(지혜의 완성), '수트라'(sūtra)가 '경'으로, 총괄하여 '금강저(금강석)와 같이 (번뇌·집착을) 절단하는 반야바라밀 (지혜의 완성)의 경'이라는 의미이다.

이 제목을 이러한 국가들의 언어로 번역한 것은 다음과 같다.

금강경은 신라시대에 한국에 전래된 것으로 추정된다. 당나라와 송나라 시대에 여러 사람이 지은 금강경 주석서인 『금강경오가해』가 한국에 전래되어 큰 영향을 미쳤다.[59]

3. 역사

조선 시대에는 최초의 한글 번역본이 만들어졌다. 세종 때 시작하여 성종 때 완성된 『금강경삼가해』가 그 예이다. 세조는 한계희, 노사신 등에게 명하여 금강경을 번역하게 하고, 『금강경언해』와 『금강경육조언해』를 편찬하게 하였다.[60]

일제강점기에는 용성 스님이 1924년에 『상역과해금강경』을 저술하여 금강경을 근대적으로 번역하였다.[61] 금강경을 독송하면 업이 소멸된다고 하여,[57] 한자음만 독송하는 방법도 불교에서 널리 쓰인다.

산스크리트어 원본이 언제 쓰여졌는지는 정확하지 않으나, 2세기와 5세기 사이에 쓰였다는 주장이 있다.[1] 인도에서는 일찍부터 아상가나 바수반두 등이 해설서를 썼다. 402년 구마라습이 최초로 한문으로 번역하였으며, 이후 보리류지, 진제, 달마급다, 현장, 의정 등이 한문으로 번역하였다.[6] 구마라집의 번역본은 동아시아에서 가장 널리 사용되고 암송되는 중국어 번역본이다.[8]

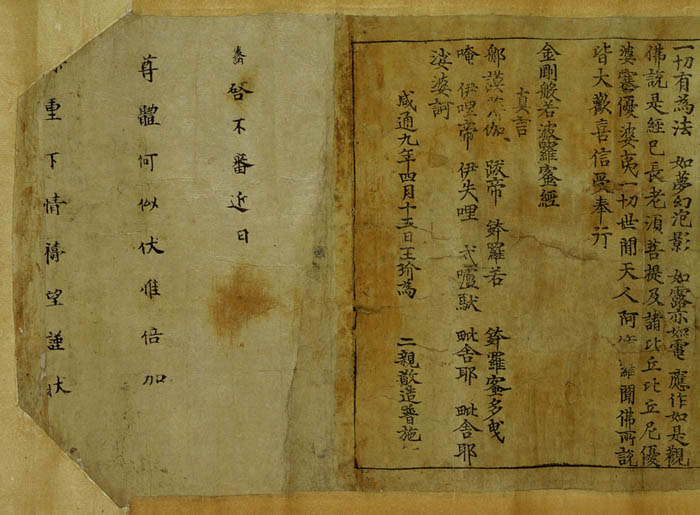

1900년 둔황의 막고굴에서 발견된 『금강반야경』은 당나라 함통 9년 4월 15일 (868년)에 제작된 현존하는 가장 오래된 목판 인쇄본이다.[32]

3. 1. 성립과 전파

402년 구마라습이 금강경을 번역하면서 동아시아에 급속히 확산되었다. 이후 보리류지, 진제, 달마급다, 현장, 의정 등에 의해 다양하게 번역되었다. 선종 계통에서 소의경전이 되면서, 동아시아 최고의 경전 중 하나로 자리 잡았다.[62]

금강경은 서기 150년 전후에 성립되었다고 본다. 일찍부터 인도의 아상가나 바수반두 등이 해설서를 썼다. 이후 금강경의 산스크리트어 사본이 중국, 티베트, 일본 등에 전해졌다. 현재는 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어 등으로 번역돼 전 세계에 보급되어 있다.[63]

금강반야바라밀경의 산스크리트어 원본이 언제 쓰여졌는지는 정확하지 않으며, 2세기와 5세기에 쓰여졌다는 주장이 있다.[1] 첫 번째 중국어 번역본은 5세기 초에 나왔지만, 이 시점에는 4세기 또는 5세기의 승려 무착과 세친이 이미 이 경전에 대한 권위 있는 주석을 저술한 것으로 보인다.[1]

금강경은 대승 불교 전통에서 영향력 있는 작품이었다. 중앙 및 동아시아 전역에서 여러 언어로 번역된 초기 번역본이 발견되어 이 경전이 널리 연구되고 번역되었음을 시사한다. 중국어 번역 외에도 고전 티베트어로도 번역 및 주석이 작성되었으며, 여러 중앙아시아 언어에서도 번역, 확대, 의역본이 남아 있다.[1]

금강경의 첫 번째 중국어 번역은 존경받고 다작의 번역가인 구마라집에 의해 401년에 이루어진 것으로 생각된다.[6] 구마라집의 번역 스타일은 의미 전달에 중점을 두고 정확한 직역보다는 유창하고 부드러운 특징을 가지고 있다.[7] 구마라집의 번역은 수 세기 동안 특히 높이 평가되었으며, 868년 둔황 두루마리에 나타나는 버전도 바로 이 번역본이다. 이 번역본은 가장 널리 사용되고 암송되는 중국어 버전이다.[8]

구마라집 번역 외에도 여러 후대 번역본이 존재한다. 금강경은 509년 보리류지, 558년 진제, 590년과 605년~616년에 달마급다 (두 번), 648년과 660년~663년에 현장 (두 번), 그리고 703년에 의정에 의해 산스크리트어에서 중국어로 다시 번역되었다.[6]

중국 불교 승려 현장은 7세기에 마하상가-로코타라바다 사원을 바미얀 (아프가니스탄)에서 방문했다. 현장의 여행 기록을 사용하여 현대 고고학자들은 이 사원의 위치를 확인했다.[9] 이 유적지에서 금강반야바라밀경 (MS 2385)을 포함한 여러 대승 경전의 자작나무 껍질 필사본 조각이 발견되었으며, 현재 쇼엔 컬렉션에 소장되어 있다.[9] 이 필사본은 산스크리트어로 작성되었으며, 굽타 문자의 화려한 형태로 쓰여졌다.[9] 이 산스크리트어 필사본에는 약사여래 경 (''Bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhārāja Sūtra'')도 포함되어 있다.[9]

금강경은 동아시아 불교에서 예술 작품, 경전 숭배, 주석의 문화를 낳았다. 중국 당나라 말기 (907년)까지 이 경전에 대한 80개가 넘는 주석이 쓰여졌다 (32개만 남아 있음). 여기에는 승조, 사령운, 지의, 길장, 규기, 종밀과 같은 저명한 중국 불교도들의 주석도 포함된다.[10][1] 금강경의 베껴 쓰기와 암송은 널리 퍼진 신앙 행위였으며, 이러한 행위에 기적적인 힘을 부여하는 이야기가 중국, 일본, 티베트, 몽골 출처에 기록되어 있다.[1]

가장 잘 알려진 주석 중 하나는 선종의 육조인 혜능의 ''금강경 설의''이다.[11] 금강경은 육조단경의 제1장에서 중요한 역할을 하는데, 이 경전의 암송을 듣는 것이 혜능이 나무꾼의 삶을 버리고 불교 승려가 되도록 이끄는 깨달음을 얻는 계기가 되었다고 한다.[1]

3. 2. 한국 불교와 금강경

조계종을 비롯한 한국 선종 불교는 중국에서 시작되어 이어져 내려왔다.[46] 중국 선종은 달마대사를 1조로 하여 6조 혜능대사에서 크게 세력이 커졌다. 혜능대사는 글을 모르는 나무꾼이었는데, 금강경 구절을 듣고 단박에 깨달아 5조 홍인대사에게 인정을 받고 6조가 되었다.[47]

이러한 이유로 한국불교 조계종을 비롯한 선종계통에서는 금강경을 근본경전으로 삼는다.[46]

혜능대사가 36년간 머물렀던 남화선사가 있는 곳의 개울이 조계(曹溪)이며, 남화선사의 뒷산 이름이 조계산(曹溪山), 정문도 조계문(曹溪門)이다.[48] 전라남도 순천시 송광사 뒷산의 이름도 조계산이다.[49] 즉, 조계종(曹溪宗)은 혜능대사와 연관된 이름이다.

금강경을 독송하면 업장이 소멸된다고 하여,[57] 한자음만 독송하는 방법도 널리 쓰인다.

금강경이 한국에 전해진 것은 신라시대로 추정된다. 금강경의 주석서인 『금강경오가해』가 당나라와 송나라 대에 여러 사람에 의해 저술되었고, 이것이 전래되어 많은 영향을 미쳤다.[59]

금강경 최초의 한글 번역은 조선 세종 때 시작해 성종 대에 완성된 『금강경삼가해』이다. 또한 조선 세조는 한계희, 노사신 등에게 금강경을 번역해 『금강경언해』와 『금강경육조언해』를 만들게 했다.[60]

1924년 용성 스님이 근대적으로 금강경을 번역하여 『상역과해금강경』이란 책을 지었다.[61]

402년 구마라습이 금강경을 번역하면서, 동아시아에 급속히 확산되었다. 이후 보리류지, 진체, 달마급다, 현장, 의정 스님 등에 의해 다양하게 번역이 이루어졌다. 선종 계통에서 소의경전이 되면서, 동아시아 최고의 경전 중 하나로 자리잡았다.[62]

3. 3. 번역

금강반야바라밀경은 여러 언어로 번역되어 널리 퍼져나갔다. 원래 산스크리트어로 쓰였으며, 402년 구마라집이 처음으로 한자로 번역하였다.[6] 이후 보리류지, 진제, 달마급다, 현장, 의정 등 여러 승려들이 한자로 다시 번역하였다.[6] 동아시아에서는 구마라집의 번역본이 가장 널리 사용되었으며, 대한불교조계종을 비롯한 선종 계통에서 중요하게 여기는 경전이 되었다.[62]

혜능은 금강경을 듣고 깨달음을 얻어 선종의 6조가 되었는데, 이 때문에 한국 불교 조계종을 비롯한 선종 계통에서는 금강경을 소의경전(근본 경전)으로 삼는다.[47]

서양에서는 금강(金剛)이라는 개념이 없어, 세상에서 가장 강한 물질인 다이아몬드로 번역하여 Diamond Sutra (다이아몬드 경전)라고 부른다.[52] 인도 산스크리트어 원본을 바로 영어로 번역했다면 Thunder Sutra (번개 경전)가 되었을 수도 있다.

금강경은 150년 전후에 성립된 것으로 추정되며, 무착과 세친 등 인도 승려들이 일찍부터 해설서를 썼다.[1] 이후 중국, 티베트, 일본 등지로 전해졌으며, 현재는 영어, 프랑스어, 독일어 등 다양한 언어로 번역되어 전 세계에 보급되고 있다.[63]

조선시대에는 최초로 금강경의 한글 번역이 이루어졌다. 세조는 한계희, 노사신 등에게 금강경을 번역하게 하여 금강경언해와 금강경육조언해를 만들게 했다.[60] 일제강점기 이후에는 1924년 용성 스님이 금강경을 근대적으로 번역하여 상역과해금강경을 저술하였다.[61]

다음은 금강경의 주요 번역본과 관련된 정보를 표로 정리한 것이다.

1900년 둔황 막고굴에서 발견된 금강반야경은 868년에 제작된, 현존하는 가장 오래된 목판 인쇄본이다.[32]

4. 내용

금강경은 부처가 수보리 존자에게 설법하는 내용을 담고 있으며,[12] 주요 주제는 무아이고, 모든 현상의 공(공이라는 용어는 본문에 나타나지 않지만)이다.[13] 반야심경과 일맥상통하는 내용으로, 세상의 본질은 모두 실체가 없고, 부처도, 부처의 법도 그러하니 아무것에도 집착하지 말고 내려놓으면 모든 괴로움에서 벗어난다는 것이 주제이다.[54]

조계종을 비롯한 선종 계통에서는 금강경을 소의경전(근본경전)으로 삼고 있으며,[45] 한국에서 가장 많이 독송되는 불교경전 중 하나이다.[54] 49재를 지낼 때도 많이 독송되는데, 이는 금강경을 생전에 공부한 사람은 구천을 떠돌지 않고 환생하거나 극락정토에 났을 것이지만, 그렇지 않은 영가(靈駕)를 위해 금강경을 독송하여 깨달음을 얻게 하려는 의미이다.

원래 산스크리트어로 쓰였으며 구마라습이 한자로 번역하였다. 영어로는 Diamond Sutra(다이아몬드 경전)라고 번역하는데, 서양에는 금강(金剛)이라는 개념이 없어 지구상에서 가장 강한 물질인 다이아몬드로 번역한 것이다. 유리를 자를 정도로 단단한 다이아몬드처럼 날카롭고 빛나는 지혜로 모든 삶의 문제를 해결하는 가르침을 담고 있다는 뜻이다.[52]

금강경의 주요 경구는 사구게이다. 금강경 사구게는 제5분 여리실견분에 나오는 내용이다.[55]

'''한자 원문'''

:범소유상(凡所有相)

:개시허망(皆是虛妄)

:약견제상비상(若見諸相非相)

:즉견여래(卽見如來)

'''해석'''

:무릇 형상 있는 것은

:모두 허망한 것이니,

:만약 모든 형상이 형상이 아님을 보면

:곧 여래를 볼 것이다.[55]

금강경 제11분 무위복승분에는 이 사구게의 공덕이 나오며, 어떤 사람이 삼천대천세계를 칠보로 가득 채워 보시하는 것보다 이 경의 사구게 하나만이라도 받아 지녀 남을 위해 설해 주는 것이 복덕이 더 뛰어나다고 한다.[56]

4. 1. 구성

석가모니가 사위국의 기수급고독원에서 제자인 수보리와 문답 형식으로 대화를 주고받는 것으로 구성되어 있다.석가모니는 수보리의 질문에 답하여 보살이 마땅히 이루어야 할 것에 대해 설명한다.[16]

반야심경과도 일맥상통하는 공(空)에 대해 설명한다. 세상의 본질은 모두 실체가 없고, 부처도, 부처의 법도 그러하니 아무것에도 집착하지 말고 내려놓으면 모든 괴로움에서 벗어난다는 것이 주제이다.

''금강반야바라밀경''은 부처가 수보리 존자에게 설법하는 내용을 담고 있다.[12] 주요 주제는 무아이며, 모든 현상의 공(공(空)이라는 용어는 본문에 나타나지 않지만)이다.[13] 또한 집착 없이 모든 중생을 해탈시키고, ''금강경'' 자체를 전파하고 가르치는 것의 중요성을 강조한다. 싱윈은 ''금강경''에 대한 해설에서 경전의 네 가지 주요 요점을 자기 자신에 대한 집착 없이 베푸는 것, 자아와 타인의 개념 없이 중생을 해탈시키는 것, 집착 없이 사는 것, 그리고 얻음 없이 수행하는 것으로 설명한다.[14] 시게노리 나가토모에 따르면, ''금강경''의 주요 목표는 "지식에 대한 비차별적 기반을 달성하고 구현하는 것을 목표로 하는 실존적 프로젝트" 또는 "현실을 있는 그대로 경험하는 방법을 모르는 근본적인 무지로부터의 해방"이다.[15]

경전에서 부처(Gautama Buddha)는 승려들과 함께 매일 탁발을 마치고 사바스티로 돌아와 휴식을 취한다. 존자 수보리(Subhūti)가 나타나 부처에게 묻는다. "세존이시여, 보살의 길을 걷는 자는 어떻게 서야 하며, 어떻게 나아가야 하며, 어떻게 마음을 다스려야 합니까?"[16]

이후 "지혜의 완성" (''반야바라밀'')의 본질과 궁극적 현실(환영이며 공(Shunyata))의 본질에 대한 문답이 이어진다. 부처는 수보리에게 모든 중생을 최종 열반으로 이끌 것이라고 답하지만, 그 후 "어떤 중생도 멸도에 이르지 못했다"고 말한다.[16] 이는 보살이 "사람", "영혼" 또는 "자아"와 같은 실체화된 개념을 통해 중생을 보지 않고, 완벽한 이해를 통해 그들을 바라보기 때문이다. 즉, 고유하고 변하지 않는 자아가 없는 존재로 본다.

부처는 현상의 공성, 공덕, 법 (부처의 가르침), 깨달음의 단계, 그리고 부처 자신에 대해 부정의 방식을 사용하여 비슷한 설명을 이어나간다. 일본의 불교학자 나카무라 하지메는 이러한 부정을 "비논리" (''나 프르타크'')라고 부른다.[15] ''금강경''의 부정의 방법의 추가적인 예는 다음과 같은 진술을 포함한다:[16]

- "수보리여, '모든 법'에 관해서는 그 모든 것이 법이 없다. 그러므로 그것들을 '모든 법'이라고 한다."

- "수보리여, 소위 '사념의 흐름'은 여래가 흐름이 없다고 설했다. 그러므로 그것들을 '사념의 흐름'이라고 한다."

- "모든 중생은 여래가 존재하지 않는다고 설했다. 그러므로 그들을 '모든 중생'이라고 한다."

부처는 일반적으로 수보리가 현실의 본질에 대한 미리 생각한 제한적인 개념을 버리도록 돕고자 하는 것으로 여겨진다. 모든 현상이 궁극적으로 허상임을 강조하면서, 그는 어떤 형태로든 그것들에 대한 집착을 버리기 전에는 진정한 깨달음을 얻을 수 없다고 가르친다.[17] 부처가 부정을 사용하는 또 다른 이유는 언어가 개념을 실체화하고 이것이 그 개념에 대한 집착으로 이어질 수 있기 때문인데, 진정한 지혜는 아무것도 고정되거나 안정되어 있지 않다는 것을 아는 것이다. 따라서 ''금강경''에 따르면 "나는 아라한의 경지에 이르렀다" 또는 "나는 중생을 열반으로 이끌 것이다"와 같은 생각은 깨달은 자의 마음속에는 일어나지도 않는다. 왜냐하면 이것은 "자아를 붙잡고... 중생을 붙잡고, 영혼을 붙잡고, 사람을 붙잡는 것"이기 때문이다.[16]

경전은 이와 같은 말을 하는 자는 보살이라고 할 수 없다고 계속해서 말한다. 데이비드 칼루파하나에 따르면 ''금강경''의 목표는 "언어의 극단적인 사용을 피하려는 하나의 거대한 시도, 즉 개념에 대한 어떠한 존재론적 약속도 제거하는 동시에 그들의 실용적 가치를 유지하여 의미가 완전히 없어지지 않도록 하는 것"이다.[13]

칼루파하나는 ''금강경''의 부정을, 초기 진술을 실체 또는 자아의 잘못된 긍정으로 보고, 이를 비판하고(모든 법은 법이 없다"), 최종적으로 재구성하는 것으로 설명한다("그것이 '모든 법'이라고 불리는 이유"). 관습적이고 의존적으로 생성된 것으로서. 칼루파하나는 이 최종 재구성을 다음과 같이 설명한다. "각 개념은 고유한 실체를 나타내거나 빈 용어가 되는 대신, 다양한 요인에 의해 조건화된 인간의 경험을 대체한다. 따라서 그것은 어떤 면에서도 절대적이지 않으면서 실용적인 의미와 소통 능력을 갖는다."[13] 폴 해리슨에 따르면, ''금강경''의 핵심 주장은 "모든 법에는 자아 또는 본질이 없다는 것, 즉 다른 말로 하면, 존재론적으로 핵심이 없으며, 비록 실제로 의존적으로 생성되었음에도 불구하고 단지 관습적인 언어의 힘에 의해 개별적이고 독립적으로 존재하는 것처럼 보일 뿐이라는 것이다."[18]

''반야바라밀'' 또는 "지혜의 완성"을 수행하는 자의 마음은 고정된 실체론적 또는 "자아" 개념에서 자유로운 마음이다.

가르침 전체에서 부처는 심지어 네 줄짜리 구절을 성공적으로 암송하고 설명하는 것이 세상 전체를 보시로 가득 채우는 것보다 더 헤아릴 수 없는 공덕이 있으며, 깨달음을 가져다줄 수 있다고 반복한다.

폴 해리슨의 산스크리트어 버전 번역본은 다음과 같다:[16]

레드 파인의 삶에 대한 번역은 다음과 같이 나타났다:[20]

기본적으로 석가모니(붓다)와 수보리의 대화로 구성되어 있으며, 석가모니가 수보리에게 질문을 하는 장면 등도 포함되어 있다. 예를 들어, 나카무라 하지메의 번역에 따르면 "수보리여, 어떠하다고 생각하는가. 영원한 평안의 흐름을 탄 자가, (나는 영원한 평안의 흐름을 탄 자라는 성과에 도달했다)라는 생각을 일으키겠는가." 등이 한 예로 꼽힌다.

어느 날, 석가모니는 사위성의 기원정사에 1250명의 비구와 함께 머물고 있었다. 오전의 탁발과 식사를 마치고, 오후에 돌아와 몸을 정돈하고 결가부좌하는 석가모니. 석가모니를 예배하고 한쪽 곁에 앉아가는 비구들. 그러자 그 속에 앉아 있던 십대 제자 중 한 명인 수보리 장로가 자리에서 일어나 석가모니에게 보살의 행위에 대해 물었다. 이렇게 석가모니에 의해 그 내용이 설해져 간다.

4. 2. 핵심 사상

금강반야바라밀경은 부처가 수보리 존자에게 설법하는 내용을 담고 있으며,[12] 주요 주제는 무아이고, 모든 현상의 공(공(空)이라는 용어는 본문에 나타나지 않지만)이다.[13] 또한 집착 없이 모든 중생을 해탈시키고, ''금강경'' 자체를 전파하고 가르치는 것의 중요성을 강조한다. 싱윈은 ''금강경''에 대한 해설에서 경전의 네 가지 주요 요점을 자기 자신에 대한 집착 없이 베푸는 것, 자아와 타인의 개념 없이 중생을 해탈시키는 것, 집착 없이 사는 것, 그리고 얻음 없이 수행하는 것으로 설명한다.[14] 시게노리 나가토모에 따르면, ''금강경''의 주요 목표는 "지식에 대한 비차별적 기반을 달성하고 구현하는 것을 목표로 하는 실존적 프로젝트" 또는 "현실을 있는 그대로 경험하는 방법을 모르는 근본적인 무지로부터의 해방"이다.[15]경전에서 부처(Gautama Buddha)는 승려들과 함께 매일 탁발을 마치고 사바스티로 돌아와 휴식을 취한다. 존자 수보리(Subhūti)가 나타나 부처에게 묻는다. "세존이시여, 보살의 길을 걷는 자는 어떻게 서야 하며, 어떻게 나아가야 하며, 어떻게 마음을 다스려야 합니까?"[16]

이후 "지혜의 완성" (''반야바라밀'')의 본질과 궁극적 현실(환영이며 공(Shunyata))의 본질에 대한 문답이 이어진다. 부처는 수보리에게 모든 중생을 최종 열반으로 이끌 것이라고 답하지만, 그 후 "어떤 중생도 멸도에 이르지 못했다"고 말한다.[16] 이는 보살이 "사람", "영혼" 또는 "자아"와 같은 실체화된 개념을 통해 중생을 보지 않고, 완벽한 이해를 통해 그들을 바라보기 때문이다. 즉, 고유하고 변하지 않는 자아가 없는 존재로 본다.

부처는 현상의 공성, 공덕, 법 (부처의 가르침), 깨달음의 단계, 그리고 부처 자신에 대해 부정의 방식을 사용하여 비슷한 설명을 이어나간다. 일본의 불교학자 나카무라 하지메는 이러한 부정을 "비논리" (''나 프르타크'')라고 부른다.[15] ''금강경''의 부정의 방법의 추가적인 예는 다음과 같다:[16]

- "수보리여, '모든 법'에 관해서는 그 모든 것이 법이 없다. 그러므로 그것들을 '모든 법'이라고 한다."

- "수보리여, 소위 '사념의 흐름'은 여래가 흐름이 없다고 설했다. 그러므로 그것들을 '사념의 흐름'이라고 한다."

- "모든 중생은 여래가 존재하지 않는다고 설했다. 그러므로 그들을 '모든 중생'이라고 한다."

부처는 일반적으로 수보리가 현실의 본질에 대한 미리 생각한 제한적인 개념을 버리도록 돕고자 하는 것으로 여겨진다. 모든 현상이 궁극적으로 허상임을 강조하면서, 그는 어떤 형태로든 그것들에 대한 집착을 버리기 전에는 진정한 깨달음을 얻을 수 없다고 가르친다.[17]

부처가 부정을 사용하는 또 다른 이유는 언어가 개념을 실체화하고 이것이 그 개념에 대한 집착으로 이어질 수 있기 때문인데, 진정한 지혜는 아무것도 고정되거나 안정되어 있지 않다는 것을 아는 것이다. 따라서 ''금강경''에 따르면 "나는 아라한의 경지에 이르렀다" 또는 "나는 중생을 열반으로 이끌 것이다"와 같은 생각은 깨달은 자의 마음속에는 일어나지도 않는다. 왜냐하면 이것은 "자아를 붙잡고... 중생을 붙잡고, 영혼을 붙잡고, 사람을 붙잡는 것"이기 때문이다.[16]

경전은 이와 같은 말을 하는 자는 보살이라고 할 수 없다고 계속해서 말한다. 데이비드 칼루파하나에 따르면 ''금강경''의 목표는 "언어의 극단적인 사용을 피하려는 하나의 거대한 시도, 즉 개념에 대한 어떠한 존재론적 약속도 제거하는 동시에 그들의 실용적 가치를 유지하여 의미가 완전히 없어지지 않도록 하는 것"이다.[13]

칼루파하나는 ''금강경''의 부정을, 초기 진술을 실체 또는 자아의 잘못된 긍정으로 보고, 이를 비판하고("모든 법은 법이 없다"), 최종적으로 재구성하는 것으로 설명한다. 관습적이고 의존적으로 생성된 것으로서. 칼루파하나는 이 최종 재구성을 "각 개념은 고유한 실체를 나타내거나 빈 용어가 되는 대신, 다양한 요인에 의해 조건화된 인간의 경험을 대체한다. 따라서 그것은 어떤 면에서도 절대적이지 않으면서 실용적인 의미와 소통 능력을 갖는다."라고 설명한다.[13] 폴 해리슨에 따르면, ''금강경''의 핵심 주장은 "모든 법에는 자아 또는 본질이 없다는 것, 즉 다른 말로 하면, 존재론적으로 핵심이 없으며, 비록 실제로 의존적으로 생성되었음에도 불구하고 단지 관습적인 언어의 힘에 의해 개별적이고 독립적으로 존재하는 것처럼 보일 뿐이라는 것이다."이다.[18]

''반야바라밀'' 또는 "지혜의 완성"을 수행하는 자의 마음은 고정된 실체론적 또는 "자아" 개념에서 자유로운 마음이다.

부처는 가르침 전체에서 심지어 네 줄짜리 구절을 성공적으로 암송하고 설명하는 것이 세상 전체를 보시로 가득 채우는 것보다 더 헤아릴 수 없는 공덕이 있으며, 깨달음을 가져다줄 수 있다고 반복한다.

폴 해리슨의 산스크리트어 버전 번역본은 다음과 같다:[16]

레드 파인의 번역은 다음과 같다:[20]

원제는, '바즈라'(vajra)가 인드라의 무기인 '금강저' 또는 '금강석'(다이아몬드), '체디카'(chedikā)가 '절단', '프라즈냐파라미타'(prajñāpāramitā)가 '반야바라밀'(지혜의 완성), '수트라'(sūtra)가 '경'으로, 총괄하여 '금강저(금강석)와 같이 (번뇌·집착을) 절단하는 반야바라밀 (지혜의 완성)의 경'이라는 의미이다.

4. 3. 주요 내용 (구마라집 번역본 기준)

석가모니가 코살라국 사위국의 기수급고독원에서 제자인 수보리와 문답 형식으로 대화를 주고받는 내용이다. 석가모니는 수보리의 질문에 답하여 보살이 마땅히 이루어야 할 것에 대해 설명한다.반야심경과 일맥상통하는 공(空)에 대해 설명한다. 세상의 본질은 모두 실체가 없고, 부처도, 부처의 법도 그러하니 아무것에도 집착하지 말고 내려놓으면 모든 괴로움에서 벗어난다는 것이 주제이다.[54]

''금강반야바라밀경''은 부처가 수보리 존자에게 설법하는 내용을 담고 있으며,[12] 주요 주제는 무아와 모든 현상의 공(공(空)이라는 용어는 본문에 나타나지 않지만)이다.[13] 또한 집착 없이 모든 중생을 해탈시키고, ''금강경'' 자체를 전파하고 가르치는 것의 중요성을 강조한다.

경전에서 부처(Gautama Buddha)는 승려들과 함께 매일 탁발을 마치고 사바스티로 돌아와 휴식을 취한다. 존자 수보리(Subhūti)가 나타나 부처에게 "세존이시여, 보살의 길을 걷는 자는 어떻게 서야 하며, 어떻게 나아가야 하며, 어떻게 마음을 다스려야 합니까?"라고 묻는다.[16]

이후 "지혜의 완성" (''반야바라밀'')의 본질과 궁극적 현실(환영이며 공(Shunyata))의 본질에 대한 문답이 이어진다. 부처는 수보리에게 모든 중생을 최종 열반으로 이끌 것이라고 답하지만, 그 후 "어떤 중생도 멸도에 이르지 못했다"고 말한다.[16] 이는 보살이 "사람", "영혼" 또는 "자아"와 같은 실체화된 개념을 통해 중생을 보지 않고, 완벽한 이해를 통해 그들을 바라보기 때문이다. 즉, 고유하고 변하지 않는 자아가 없는 존재로 본다.

부처는 현상의 공성, 공덕, 법 (부처의 가르침), 깨달음의 단계, 그리고 부처 자신에 대해 부정의 방식을 사용하여 비슷한 설명을 이어나간다.

''금강경''에서 사용된 부정의 방법의 예시는 다음과 같다:[16]

- "수보리여, '모든 법'에 관해서는 그 모든 것이 법이 없다. 그러므로 그것들을 '모든 법'이라고 한다."

- "수보리여, 소위 '사념의 흐름'은 여래가 흐름이 없다고 설했다. 그러므로 그것들을 '사념의 흐름'이라고 한다."

- "모든 중생은 여래가 존재하지 않는다고 설했다. 그러므로 그들을 '모든 중생'이라고 한다."

''반야바라밀'' 또는 "지혜의 완성"을 수행하는 자의 마음은 고정된 실체론적 또는 "자아" 개념에서 자유로운 마음이다.

부처는 가르침 전체에서 네 줄짜리 구절을 성공적으로 암송하고 설명하는 것이 세상 전체를 보시로 가득 채우는 것보다 더 헤아릴 수 없는 공덕이 있으며, 깨달음을 가져다줄 수 있다고 반복한다. 금강경 제11분 무위복승분에는 이 사구게의 공덕이 나온다. (중국어 버전의) 32장은 네 줄의 게송으로 끝난다.

어느 날, 석가모니는 사위성의 기원정사에 1250명의 비구와 함께 머물렀다. 오전의 탁발과 식사를 마치고, 오후에 돌아와 몸을 정돈하고 결가부좌하는 석가모니를 보고, 비구들은 석가모니에게 예배하고 한쪽 곁에 앉아갔다. 그러자 그 속에 앉아 있던 십대 제자 중 한 명인 수보리 장로가 자리에서 일어나 석가모니에게 보살의 행위에 대해 물었고, 석가모니는 그 내용을 설해 나간다.

4. 4. 주요 경구 (사구게)

금강경의 주요 경구는 사구게이다. 금강경 사구게는 제5분 여리실견분에 나오는 내용이다.[55]'''한자 원문'''

:범소유상(凡所有相)

:개시허망(皆是虛妄)

:약견제상비상(若見諸相非相)

:즉견여래(卽見如來)

'''해석'''

:무릇 형상 있는 것은

:모두 허망한 것이니,

:만약 모든 형상이 형상이 아님을 보면

:곧 여래를 볼 것이다.[55]

금강경 제11분 무위복승분에는 이 사구게의 공덕이 나온다. 이에 따르면, 어떤 선남자 선녀인이 칠보로써 항하강 모래 수만큼 많은 삼천대천세계를 가득 채워서 보시하는 것보다, 이 경 가운데서 사구게 하나만이라도 받아 지녀 남을 위해 설해 주는 것이 복덕이 더 뛰어나다고 한다.[56]

경전 전체에서 부처는 심지어 네 줄짜리 구절을 성공적으로 암송하고 설명하는 것이 세상 전체를 보시로 가득 채우는 것보다 더 헤아릴 수 없는 공덕이 있으며, 깨달음을 가져다줄 수 있다고 반복한다.

(중국어 버전의) 32장 또한 네 줄의 게송으로 끝난다.

:모든 유위의 현상은

:꿈, 환상, 거품, 그림자와 같으며,

:이슬이나 번개와 같다;

:그러므로 우리는 그것들을 인식해야 한다.[19]

폴 해리슨의 산스크리트어 버전 번역본은 다음과 같다.[16]

:유성, 시야의 흐림, 램프,

:환영, 이슬 방울, 거품,

:꿈, 번개, 천둥 구름 —

:이것이 유위의 현상을 보아야 할 방식이다.

레드 파인의 삶에 대한 번역은 다음과 같이 나타났다.[20]

:그러므로 당신은 이 덧없는 세상을 바라보아야 한다—

:새벽의 별, 시냇물의 거품,

:여름 구름 속의 번개,

:깜박이는 램프, 환영, 그리고 꿈.

구마라집 번역 『금강반야바라밀경』에서는 다음과 같이 나타난다.[40]

:일체유위법 여몽환포영 여로역여전 응작여시관

:일체의 유위법은 꿈, 환상, 물거품, 그림자와 같다.

:이슬과 같고 또한 번개와 같다. 마땅히 이와 같은 관찰을 지어야 한다.

5. 한국의 금강경 관련 문화유산

대한민국에는 금강경이 국보 3점, 보물 10점이 지정되어 있다.[58] 합천 해인사 고려목판 - 금강반야바라밀경이 국보 제206-5호, 국보 제206-6호, 국보 제206-20호로 지정되었다.

고려 공민왕 시기에 제작된 두루마리 형태의 금강경과 고려 우왕 시기에 목판을 새기고 조선 초에 간행된 금강경, 고려 충숙왕과 고려 충렬왕대에 간행된 두루마리 금강경, 조선 태종대에 간행된 책 형태의 금강경 등이 대한민국의 보물로 지정되어 있다.

5. 1. 국보

대한민국에서는 금강경이 국보 3점, 보물 10점이 지정되어 있다.[58]

5. 2. 보물

대한민국에는 금강경이 국보 3점, 보물 10점이 지정되어 있다.[58]고려 공민왕 시기에 두루마리 형태로 제작된 금강경이 대한민국의 보물 제696호[64], 877호로 지정되어 있다. 고려 우왕 시기에 목판을 새기고 조선 초에 간행된 금강경은 제721호, 919호, 1172호이고, 고려 충숙왕대에 간행된 두루마리 금강경은 제775호이며, 고려 충렬왕대에 간행된 두루마리 금강경은 제1408호, 조선 태종대에 간행된 책 형태의 금강경은 제1082호, 1223호이다.

이 책은 목판본으로 구마라즙이 번역한 금강경을 바탕으로 육조 혜능이 금강경에 대해 해석한 내용을 붙인 것으로, 1305년(고려 충렬왕 31)에 청주 원흥사에서 육구거사 박지요 등이 발원하여 판각한 것이다.

조선시대 초기에 간행된 《금강경오가해》 편성과정을 밝히는 교량적인 역할을 한다는 점에서 서지학 및 인쇄문화사 연구자료로 높이 평가된다.

송나라 야보 천로의 주해와 송이 실린 책으로, 주해한 인물의 법명에 따라 『천로금강경』으로 이름 붙인 책이다. 고려 우왕 13년(1387)에 간행한 판본과 거의 동일한 판식과 판각의 상태를 보이고 있어서 최소한 15세기 전기 이전에 판각되었을 것으로 보인다. 종로도서관 고문헌 검색시스템에서 원문을 확인할 수 있다.[65]

참조

[1]

백과사전

Diamond Sutra

MacMillan Reference USA

[2]

서적

Dunhuang Art: Through the Eyes of Duan Wenjie

Abhinav Publications

1994-01-01

[3]

서적

Diamond Sutra: Transforming the Way We Perceive the World

https://books.google[...]

Wisdom Publications

2000-06-15

[4]

웹사이트

The Value of the Public Domain

https://rufuspollock[...]

Institute for Public Policy Research

2006

[5]

웹사이트

Manuscript of a Mongolian Sūtra

http://www.wdl.org/e[...]

2014-06-22

[6]

웹사이트

The Korean Buddhist Canon: A Descriptive Catalog (T 235)

http://www.acmuller.[...]

A. Charles Muller

2015-04-16

[7]

학술지

The Heart Sūtra: A Chinese Apocryphal Text?

http://archiv.ub.uni[...]

2013-11-25

[8]

서적

The Diamond Sūtra in Chinese Culture

Buddha's Light Publishing

[9]

웹사이트

Schøyen Collection: Buddhism

http://www.schoyenco[...]

2012-06-23

[10]

서적

The Diamond Sūtra in Chinese Culture

Buddha's Light Publishing

[11]

서적

The Sutra of Hui-neng, Grand Master of Zen: With Hui-neng's Commentary on the Diamond Sutra

Shambhala Publications

[12]

서적

"Subhuti", in Princeton Dictionary of Buddhism.

Princeton University Press

2013

[13]

서적

A History of Buddhist Philosophy

[14]

서적

Four Insights for Finding Fulfillment: A Practical Guide to the Buddha's Diamond Sūtra

Buddha's Light Publishing

[15]

학술지

The Logic of the ''Diamond Sutra'': A is not A, therefore it is A

2000

[16]

문서

Vajracchedika Prajñaparamita Diamond Cutting Transcendent Wisdom

[17]

학술지

The Diamond Sutra

2010

[18]

서적

Vajracchedikā Prajñāpāramitā: A New English Translation of the Sanskrit Text Based on Two Manuscripts from Greater Gandhāra

Hermes Publishing

[19]

웹사이트

The Diamond of Perfect Wisdom Sutra

http://ctzen.org/sun[...]

Chung Tai Translation Committee

2015-04-16

[20]

웹사이트

Five Things to Know About the Diamond Sutra, the World's Oldest Dated Printed Book

https://www.smithson[...]

2022-03-23

[21]

웹사이트

Restoring the world's oldest book, the Diamond Sutra

https://www.bbc.co.u[...]

BBC

2010-12-05

[22]

학술지

Restoration of the Diamond Sutra

http://idp.bl.uk/arc[...]

[23]

웹사이트

Conserving the Diamond Sutra

https://www.youtube.[...]

IDP UK Video

2013-01-31

[24]

웹사이트

Copy of Diamond Sutra

http://www.bl.uk/col[...]

bl.uk

[25]

웹사이트

The Diamond Sutra

https://www.bl.uk/tu[...]

[26]

웹사이트

The Vagrakkhedikâ or Diamond-Cutter

https://www.sacred-t[...]

Internet Sacred Text Archive

[27]

서적

The Diamond Sutra (Chin-kang-ching), or, Prajna-paramita

http://archive.org/d[...]

London : Trench, Trübner

1912

[28]

서적

The Diamond Sutra (Chin-Kang-Ching) or Prajna-Paramita

https://www.gutenber[...]

Project Gutenberg

2021-02-25

[29]

웹사이트

The Diamond Cutter, An Exalted Sutra of the Greater Way on the Perfection of Wisdom

http://buddhism.org/[...]

2007-11-04

[30]

서적

The Vajra Prajna Paramita Sutra

http://www.buddhistt[...]

Buddhist Text Translation Society

2024-01-21

[31]

웹사이트

PP: Vajracchedikā Prajñāpāramitā

https://www2.hf.uio.[...]

[32]

웹사이트

Online Gallery – Sacred Texts: Diamond Sutra

http://www.bl.uk/onl[...]

Bl.uk British Library

2003-11-30

[33]

백과사전

Diamond Sutra

MacMillan Reference USA

[34]

서적

三省堂 新明解四字熟語辞典

[35]

서적

大乗仏典1

中公文庫

[36]

문서

대품반야경출도품제이십일

[37]

서적

대일본교정대장경

東京弘教書院

1880-1885

[38]

논문

동양문고소장·하구혜해장래장외사본 티베트어역 금강반야경과 법화경에 관하여

2011-00-00

[39]

웹사이트

British Library Turning the Pages

http://www.bl.uk/onl[...]

[40]

간행물

금강반야바라밀경

[41]

문서

九州大学、[[山口県立大学]]国際文化学部教授を歴任。

[42]

웹인용

소의경전

http://www.buddhism.[...]

대한불교조계종

2023-05-15

[43]

웹인용

반야심경 마음공부 2 반야심경의 불교사상사적 위치

https://moktaksori.k[...]

목탁소리 상주 대원정사

2023-05-15

[44]

웹사이트

한국의 불교, 디지털한국학 홈페이지

http://www.koreandb.[...]

[45]

웹인용

소의경

http://www.buddhism.[...]

대한불교 조계종

2023-05-17

[46]

웹인용

류동학의 인문명리 육조 혜능의 남종선과 한국 조계종

https://www.kyongbuk[...]

경북일보

2023-05-17

[47]

웹인용

27 선과 금강경, 그리고 혜능대사(上)

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-05-15

[48]

웹인용

27 선과 금강경, 그리고 혜능대사(上)

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-05-15

[49]

웹인용

27 선과 금강경, 그리고 혜능대사(上)

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-05-15

[50]

웹인용

60 금강저

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2023-05-18

[51]

웹인용

금강저 (金剛杵)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2023-05-15

[52]

웹인용

경전 금강경의 이해_무비스님 신행심화과정 - 금강경의 이해_무비스님

https://web.archive.[...]

대한불교조계종 디지털불교대학

2023-05-18

[53]

웹인용

경전이야기, 법화사 홈페이지

https://web.archive.[...]

2008-01-27

[54]

웹인용

경전 금강경의 이해_무비스님 신행심화과정 - 금강경의 이해_무비스님

https://web.archive.[...]

대한불교조계종 디지털불교대학

2023-05-18

[55]

웹인용

글모음-법상스님 경전강의 [금강경 실천강의] 8강 - 제5분 여리실견분(1)

https://moktaksori.k[...]

목탁소리 본찰 상주 대원정사

2023-12-17

[56]

웹인용

글모음-법상스님 경전강의 [금강경 실천강의] 20강 - 제11분 무위복승분

https://moktaksori.k[...]

목탁소리 본찰 상주 대원정사

2023-12-17

[57]

웹인용

다시 보는 금강경 24 제16 능정업장분(能淨業障分)

https://www.ibulgyo.[...]

불교신문

2023-12-17

[58]

서적

금강경

[59]

웹인용

금강경 유통의 역사

http://www.beopbo.co[...]

㈜법보신문사

2023-05-17

[60]

웹인용

금강경 유통의 역사

http://www.beopbo.co[...]

㈜법보신문사

2023-05-17

[61]

웹인용

금강경 유통의 역사

http://www.beopbo.co[...]

㈜법보신문사

2023-05-17

[62]

웹인용

금강경 유통의 역사

http://www.beopbo.co[...]

㈜법보신문사

2023-05-17

[63]

웹인용

금강경 유통의 역사

http://www.beopbo.co[...]

㈜법보신문사

2023-05-17

[64]

웹인용

문화공보부고시제489호(문화재지정)

http://theme.archive[...]

1981-03-18

[65]

웹사이트

종로도서관 고문헌 검색시스템

https://jnliboldbook[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com