수어 (북아메리카의 언어)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

수어(Siouan languages)는 북아메리카에서 사용되는 언어군으로, 라코타어, 서부 다코타어, 동부 다코타어 등 여러 방언으로 구성된다. 수족어는 아시니보인어, 스토니어와 밀접한 관련이 있으며, 음운론적으로 다양한 모음과 자음을 가지며, 강세가 단어의 의미를 구분하는 데 중요한 역할을 한다. 문법적으로는 교착어이며, 주어-목적어-동사 어순을 따르고, 지시 대명사, 수식어, 서술어, 의문문, 부정문, 명령문 등 다양한 문법적 특징을 보인다. 19세기부터 기독교 선교사들에 의해 기록되기 시작했으며, 현재는 다양한 텍스트와 문자 체계가 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 수 문화 - 붉은 사슴비

붉은 사슴비는 FBI 요원이 사우스다코타 원주민 보호구역에서 발생한 살인사건을 수사하며 원주민 권리 운동과 관련된 음모에 휘말리는 미스터리 스릴러 영화이다. - 서수어파 - 라코타어

라코타족의 언어인 라코타어는 다양한 명칭으로 불리며 1880년대부터 기록되었고, 여러 철자법 혼용, 표준화 논쟁, 주어-목적어-동사 어순 등의 특징을 가지며 보존 및 부흥을 위한 노력이 진행 중이다. - 서수어파 - 크로우어

크로우어는 다코타족의 히다차어와 밀접한 관련이 있는 미주리 밸리 시우족 언어이며, 1998년에는 크로우족 66세 이상 인구의 77%가 사용했지만 2012년 유네스코는 멸종 위기 언어로 분류했다. - 캐나다의 언어 - 독일어

독일어는 독일, 오스트리아, 리히텐슈타인 등의 공식 언어이자 여러 국가에서 공용어로 사용되는 인도유럽어족 게르만어파에 속하는 언어로, 고지 독일어와 저지 독일어로 나뉘며 표준 독일어는 특정 방언에 기반하고, 로마자를 사용하며, 독특한 문법적 특징을 지니고, 전 세계적으로 2억 명 이상의 사용자가 있다. - 캐나다의 언어 - 스코틀랜드 게일어

스코틀랜드 게일어는 켈트어의 일종으로 아일랜드 게일어, 맨섬 게일어와 관련이 깊으며, 스코틀랜드에 전파된 후 쇠퇴하여 현재는 소수만 사용하고 있고, 잉글랜드의 탄압과 영어 확산으로 사용 인구가 급감했으나 스코틀랜드 정부의 지원으로 소멸 위기를 극복하려 노력 중이지만 소멸 가능성 우려도 제기되는 언어이다.

2. 방언

수족어는 크게 세 가지 주요 변이로 나눌 수 있으며, 각 변이 안에도 하위 변이가 존재한다. 주요 변이는 '''라코타어''', '''서부 다코타어''', '''동부 다코타어'''이다.

2. 1. 라코타어

수족어는 세 가지 주요 언어 변이를 가지며, 그중 하나가 '''라코타어'''이다. 라코타어는 테톤(Teton) 또는 테톤 수(Teton Sioux)라고도 불린다.

수족어의 다른 주요 변이로는 서부 다코타어(양크턴-양크토나이)와 동부 다코타어(산티-시세톤)가 있다. 서부 다코타어는 오랫동안 "나코타어"[6]로 잘못 분류되기도 했다.

서부 다코타어는 음성적으로는 동부 다코타어(산티-시세톤)에 더 가깝지만, 어휘와 문법 면에서는 라코타어와 훨씬 더 유사하다. 이러한 이유로 라코타어 화자와 서부 다코타어 화자는 서로의 말을 상당 부분 이해할 수 있으나, 동부 다코타어 화자의 말은 이해하기 어렵다.

수족어와 밀접하게 관련된 언어로는 아시니보인어와 스토니어가 있으며, 이 언어의 화자들은 자기 지칭 용어(autonym) Nakhóta|나코타asb 또는 Nakhóda|나코다sto를 사용한다.

2. 2. 서부 다코타어

'''서부 다코타어'''는 수족어의 세 가지 주요 변이 중 하나로, 양크턴-양크토나이 또는 단순히 다코타어라고도 불린다. 오랫동안 잘못 분류되어 "나코타어"[6]로 여겨지기도 했다. 서부 다코타어는 다음과 같은 하위 변이를 가진다.- 양크턴 (이항크퉁와)

- 양크토나이 (이항크퉁와나)

서부 다코타어는 방언 연속체 내에서 동부 다코타어(산티-시세톤)와 라코타어 사이에 위치한다. 음성적으로는 동부 다코타어에 더 가깝지만, 어휘와 문법 면에서는 라코타어에 훨씬 더 가깝다. 이러한 이유로 라코타어와 서부 다코타어 사용자들은 서로의 말을 상당 부분 이해하지만, 동부 다코타어 사용자의 말을 이해하는 데는 어려움을 겪는다.[6]

2. 3. 동부 다코타어

동부 다코타어는 수족어의 세 가지 주요 언어 변이 중 하나이다. '''산티-시세톤'''(Santee–Sissetondak) 또는 단순히 '''다코타어'''라고도 불린다.동부 다코타어는 다음과 같은 하위 변이로 나뉜다.

- 산티 (Isáŋyáthidak: 브데와크하퉁와Bdewákhaŋthuŋwaŋdak, 와페쿠테Waȟpékhutedak)

- 시세톤 (Sisíthuŋwaŋdak: 시시퉁와Sisíthuŋwaŋdak, 와페퉁와Waȟpéthuŋwaŋdak)

동부 다코타어(산티-시세톤)는 서부 다코타어(양크턴-양크토나이) 및 라코타어와 비교했을 때, 음성적으로는 서부 다코타어와 가깝지만 어휘와 문법 면에서는 차이가 크다. 이 때문에 라코타어와 서부 다코타어 화자들은 서로 어느 정도 의사소통이 가능하지만, 동부 다코타어 화자와는 상호 이해가 어렵다.

2. 4. 관련 언어

수족어는 크게 세 가지 주요 변이를 가지며, 그 아래로 더 세분화된 하위 변이들이 존재한다.

수어는 방언별로 음운 체계에 차이가 나타난다. 특히 라코타어, 서부 다코타어(얀크톤-얀크토나이), 동부 다코타어(산티-시세톤) 간의 음운적 변이가 두드러진다. 또한 수어는 밀접하게 관련된 나코타어 계열 언어인 아시니보인어 및 스토니어와도 음운적으로 비교될 수 있다.[7]

양크턴-양크토나이(서부 다코타어)는 방언 연속체 상에서 산티-시세톤(동부 다코타어)과 라코타어 사이에 위치한다. 음성적으로는 산티-시세톤에 더 가깝지만, 어휘와 문법 측면에서는 라코타어와 훨씬 유사하다. 이 때문에 라코타어와 서부 다코타어는 서로 상당히 잘 통하지만, 동부 다코타어와는 의사소통이 어렵다. 상호 이해도에 대한 평가는 실제보다 과장되는 경향이 있는데, 라코타어와 양크턴-양크토나이 화자들은 서로 상당 부분 이해할 수 있지만 산티-시세톤 화자의 말을 이해하는 데는 어려움을 겪는다.

수족어와 가까운 관계에 있는 언어로는 아시니보인어와 스토니어가 있다. 이들 언어의 화자들은 스스로를 부를 때 Nakhóta|나코타asb 또는 Nakhóda|나코다sto라는 용어를 사용한다.

3. 음운론

3. 1. 모음

(내용 없음)

3. 1. 1. 구강 모음

3. 1. 2. 비음 모음

비음 모음은 영어에는 없는 발음이다. 그러나 프랑스어의 비음 모음과 유사하며, 영어 사용자가 프랑스어 억양을 사용할 때와 비슷하게 들릴 수 있다. 비음 모음은 일반 모음처럼 발음하되 코와 입을 동시에 사용하여 소리를 낸다. 영어 사용자에게는 비음 모음이 단어 끝의 'n' 소리와 비슷하게 들릴 수 있는데, 예를 들어 프랑스어 단어 'bon'이나 'Jean'의 발음과 유사하다.

3. 2. 자음

수어의 자음은 방언에 따라 차이를 보인다. 특히 라코타어, 서부 다코타어(얀크톤-얀크토나이), 동부 다코타어(산티-시세톤) 간에 음운적 변이가 나타난다. 다음 표는 수어의 주요 방언과 밀접하게 관련된 나코타어 계열 언어인 아시니보인어 및 스토니어와의 음운 비교를 보여준다.[7]

다음 표는 방언 간 어휘 차이의 몇 가지 예를 보여준다.

라코타어 – 음운론 및 다코타어 – 음운론을 참조하십시오.

3. 2. 1. 라코타어 자음

- '''b''' - 한국어의 'ㅂ'처럼 발음한다.

- '''c''' - 한국어의 'ㅊ'처럼 발음하나 때때로 'ㅈ'처럼 발음한다. "ch"로 표기하기도 한다.

- '''c'''' - 한국어의 'ㅊ'처럼 발음하지만 끊어서 읽는다. (예: 영어의 'char'를 'ch'ar'처럼 발음)

- '''g''' - 한국어의 'ㄱ'처럼 발음한다.

- '''h''' - 한국어의 'ㅎ'처럼 발음한다. 단어의 끝에 있거나 다른 모음 앞에 있으면 독일어의 "ach(아흐)"처럼 발음한다.

- '''h'''' - 한국어의 'ㅊ'처럼 발음하지만 끊어서 읽는다.

- '''j''' - 한국어의 'ㅈ'처럼 발음한다. 프랑스어의 'j'나 영어 ''garage''의 끝부분처럼 발음하기도 한다.

- '''k''' - 한국어의 'ㅋ'처럼 발음한다.

- '''k'''' - 한국어의 'ㅋ'처럼 발음하나 끊어서 읽는다.

- '''l''' - 한국어의 'ㄹ'처럼 발음한다(받침으로는 쓰이지 않음). 라코타어 방언(테톤 수족)에서만 쓰인다. 다코타어 방언에는 이 소리가 없다.

- '''m''' - 한국어의 'ㅁ'처럼 발음한다.

- '''n''' - 한국어의 'ㄴ'처럼 발음한다.

- '''p''' - 한국어의 'ㅍ'처럼 발음한다.

- '''p'''' - 한국어의 'ㅍ'처럼 발음하지만 끊어서 읽는다.

- '''s''' - 한국어의 'ㅅ'처럼 발음한다. 영어 ''show''의 'sh'처럼 표기하기도 한다.

- '''s'''' - 영어 ''show''의 'sh'처럼 발음하나 끊어서 읽는다.

- '''t''' - 한국어의 'ㅌ'처럼 발음한다.

- '''t'''' - 한국어의 'ㅌ'처럼 발음하나 끊어서 읽는다.

- '''w''' - 영어 ''way''의 'w'처럼 발음한다.

- '''x''' - 목구멍 소리로 영어에는 없다. 독일어 ''ach''의 'ch'처럼 발음한다.

- '''x'''' - 독일어 ''ach''의 'ch'처럼 발음하나 끊어서 읽는다.

- '''y''' - 영어 ''yes''의 'y'처럼 발음한다.

- '''z''' - 영어 ''zoo''의 'z'처럼 발음한다.

- '''z'''' - 영어 ''zoo''의 'z'처럼 발음하나 끊어서 읽는다.

- '''’''' - 끊어 줄 때 내는 소리(pause sound)이다. 영어 "uh-oh"의 가운데처럼 발음한다.

3. 2. 2. 다코타어 자음

- '''b''' - 한국말의 "ㅂ"처럼 발음한다.

- '''c''' - 한국말의 "ㅊ"처럼 발음하나 때때로 "ㅈ"처럼 발음한다. "ch"로 표기하기도 한다.

- '''c'''' - 한국말의 "ㅊ"처럼 발음하지만 끊어서 읽어준다. (영어의 char처럼 발음하되 ch'ar이렇게 읽어주는 것이다.)

- '''d''' - 한국말의 "ㄷ"으로 발음한다. 이것은 다코타어 방언(양크톤, 산티 및 시세톤)에 주로 나타난다.

- '''g''' - 한국말의 "ㄱ"처럼 발음한다.

- '''h''' - 한국말의 "ㅎ"처럼 발음한다. 단어의 끝에 있거나 다른 모음 앞에 있으면 독일어의 "ach(아흐)"처럼 발음한다.

- '''h'''' - 한국말의 "ㅊ"처럼 발음하지만 끊어서 읽어준다.

- '''j''' - 한국말의 "ㅈ"으로 발음한다. 프랑스어의 "J"처럼 발음하며, 영어에서는 ''garage''의 끝부분 발음과 유사하다.

- '''k''' - 한국말의 "ㅋ"으로 발음한다.

- '''k'''' - 한국말의 "ㅋ"으로 발음하나 끊어서 발음한다.

- '''l''' - 한국말의 "ㄹ"처럼 발음한다(받침으로는 사용되지 않음). 라코타어 방언(테톤 수족)에서만 쓰인다.

- '''m''' - 한국말의 "ㅁ"으로 발음한다.

- '''n''' - 한국말의 "ㄴ"으로 발음한다.

- '''p''' - 한국말의 "ㅍ"으로 발음한다.

- '''p'''' - 한국말의 "ㅍ"으로 발음하지만 끊어서 발음한다.

- '''s''' - 한국말의 "ㅅ"으로 발음하지만 영어의 ''show''의 "sh"처럼 표기하기도 한다.

- '''s'''' - 영어의 ''show''의 "sh"처럼 발음하나 끊어서 읽어준다.

- '''t''' - 한국말의 "ㅌ"으로 발음한다.

- '''t'''' - 한국말의 "ㅌ"으로 발음하나 끊어서 읽어준다.

- '''w''' - 영어의 "way"의 "w"처럼 발음한다.

- '''x''' - 목구멍소리는 영어에는 없다. 독일어의 "ach"의 "ch"처럼 발음한다.

- '''x'''' - 독일어의 "ach"의 "ch"처럼 발음하나 끊어서 읽어준다.

- '''y''' - 영어의 "yes"의 "y"처럼 발음한다.

- '''z''' - 영어의 "zoo"의 "z"처럼 발음한다.

- '''z'''' - 영어의 "zoo"의 "z"처럼 발음한다.

- '''’''' - 끊어 줄 때 내는 소리(pause sound)이다. 영어 "uh-oh."의 가운데처럼 발음한다.

3. 3. 강세

수어에서 단어의 강세는 중요하다. 예를 들어, 다코타 수어의 'zica'라는 단어는 두 번째 음절에 강세를 두면 '다람쥐'를 의미하지만, 첫 번째 음절에 강세를 두면 특정 종류의 '새'를 가리키는 말이 된다. 수어는 강세의 변화가 명확하게 표기되지 않는 경우가 많아 영어 화자에게는 배우기 어렵게 느껴질 수 있다. 따라서 언어학자들은 수어를 연구하거나 표기할 때 강세에 매우 신중하게 접근해야 한다.4. 문자 체계

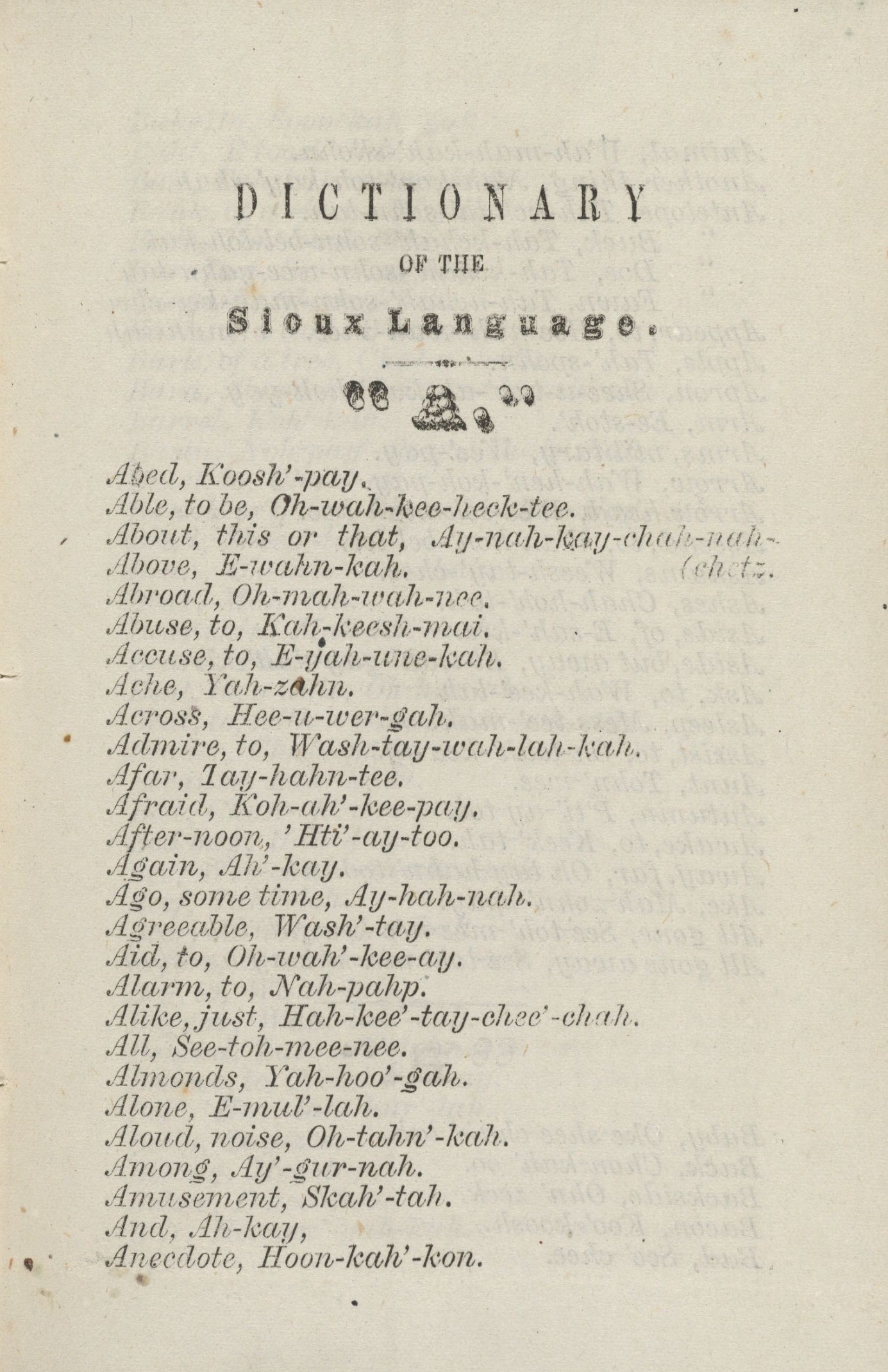

수어는 북아메리카 토착어 중에서 가장 많은 철자법이 제안된 언어 중 하나이다. 과거 라틴 문자가 도입되기 전에는 표의 상형 문자 체계가 사용되었으며, 이후 선교사, 언어학자, 지역사회 등 다양한 주체에 의해 10여 개가 넘는 라틴 문자 기반 철자법이 제안되었으나, 현재까지 완전히 통일된 표준 표기법은 정립되지 않은 상태이다. 이러한 다양한 표기 체계는 교육 자료 개발 및 공유에 어려움을 야기하기도 한다.

4. 1. 역사

수어는 북아메리카 토착어 중에서 가장 많은 철자법이 제안된 언어 중 하나이다. 대략 10여 개의 철자법이 언어학자, 지역사회, 선교사들에 의해 제안되었다.라틴 문자가 도입되기 전, 다코타족은 그림이 문자 그대로의 의미를 나타내는 표의 상형 문자 체계를 가지고 있었다. 팔머(Palmer)는 이 상형 문자가 "락타족이 오늘날까지도 이해할 수 있는 겨울 세기에 대한 기록을 보존할 수 있을 정도로 실용적이었고, 1880년대의 인구 조사 담당자들이 그림으로 묘사된 가구주의 이름을 담은 널빤지나 가죽을 받을 정도로 널리 사용되었다"고 기록했다. 그러나 기독교 선교사들은 상형 문자로 성경을 기록하는 것이 비실용적이라고 여겼다.

1827년, 존 마쉬와 그의 아내 마거릿(수족 혼혈)은 수어를 사용하여 최초의 사전을 편찬했으며, "수어 문법"도 저술했다.[8][9]

19세기에 들어서면서 다코타족의 삶은 유럽 정착민, 특히 기독교 선교사와의 접촉 증가로 큰 변화를 겪었다. 선교사들은 다코타족에게 기독교 신앙을 전파하는 것을 목표로 삼았고, 이를 위해 다코타어를 기록하기 시작했다. 1836년, 새뮤얼 폰드와 기드온 폰드 형제, 스티븐 리턴 리그스 목사, 토마스 윌리엄슨 박사는 찬송가와 성경 이야기를 다코타어로 번역하는 작업을 시작했다. 1852년까지 리그스와 윌리엄슨은 다코타 문법 및 사전을 완성했으며, 결국 성경 전체가 번역되었다.

오늘날에는 전통 이야기, 어린이 책, 심지어 픽처너리나 스크래블 같은 게임까지 다양한 다코타어 텍스트 자료를 찾아볼 수 있다. 그러나 문자 기록에는 어려움이 따른다. 폰드 형제, 리그스, 윌리엄슨 외에도 다른 다코타 부족에서 활동하던 선교사들이 각자 다른 표기법을 개발했다. 1900년대 이후에는 전문 언어학자들이 자신들만의 철자법을 만들었고, 다코타족 스스로도 수정을 가했다. 서스캐처원 인디언 문화 센터(SICC)는 "너무 많은 서로 다른 문자 체계는 혼란을 야기하고, 우리 [다코타] 사람들 사이에 갈등을 일으키며, 학생들에게 가르치는 내용의 일관성을 떨어뜨리고, 교육 자료 및 기타 자료의 공유를 매우 어렵게 만들고 있다"고 지적했다.

5. 문법

다코타어는 교착어로, 접미사, 접두사, 삽입사를 사용하여 문법적 기능을 나타낸다. 각 접사는 특정 규칙에 따라 활용된다. 예를 들어, 접미사 `-pi`는 동사에 붙어 생물 주어가 복수임을 나타내며,[16] 생물 목적어의 복수는 동사 접두사 `wicha-`로 표시된다. 다코타어에는 성 일치는 없다. 삽입사는 드물지만, 두 개의 대상을 필요로 하는 서술어에서 사용되기도 한다.

어순은 기본적으로 주어-목적어-동사(SOV) 순서를 따르며, 후치사를 사용한다. 어순은 문장의 문법적 관계를 나타내는 데 중요한 역할을 한다.[16] (자세한 내용은 #어순 섹션 참조)

동사는 문장에서 가장 중요한 요소로 간주되며, 크게 상태 동사와 능동 동사로 나뉜다. 능동 동사는 다시 타동사와 자동사로 세분화된다. (각 동사 유형의 활용에 대한 자세한 내용은 #상태 동사의 활용, #능동 동사의 목적어 등 하위 섹션 참조)

다코타어의 음운론, 형태론, 통사론은 매우 복잡하며, 세부적으로 들어갈수록 구체적인 규칙들이 많다. 학자들마다 언어의 기본적인 특성에 대한 견해가 조금씩 달라 연구에 어려움이 따르기도 한다.

5. 1. 지시 대명사

수어의 지시 대명사는 가리키는 대상과의 거리, 시야 포함 여부, 그리고 수량에 따라 구분된다.

'ká'와 'kaná'는 나머지 네 대명사에 비해 사용 빈도가 낮다.

다음은 'lé', 'lená', 'hé', 'hená'를 사용한 질문과 답변 예시이다.

- 질문:

Lé táku he?** (이것은 무엇입니까?)

Lená táku he?** (이것들은 무엇입니까?)

hé táku he?** (저것은 무엇입니까?)

hená táku he?** (저것들은 무엇입니까?)

여기서 'táku'는 '무엇'을 의미하며, 문장 끝의 'he'는 질문을 나타내는 전접어이다. 남성이 말할 때는 'he' 대신 'hwo'를 사용하기도 한다. 문장에서 '~이다'에 해당하는 동사는 보통 생략되지만, 의미를 이해하는 데는 문제가 없다.

- 답변:

Lé ógle** (이것은 셔츠입니다.)

Lená ógle** (이것들은 셔츠입니다.)

Hé ógle** (저것은 셔츠입니다.)

Hená ógle** (저것들은 셔츠입니다.)

무생물 주어는 단수이든 복수이든 지시 대명사로 표현하며, 답변에서도 '~이다' 동사는 나타나지 않는다. 때때로 동사 'héčha'가 임의로 사용되기도 한다.

한정 관사인 'kiŋ'과 함께 쓰일 때 지시 대명사는 두 가지 위치에 올 수 있다.

- Šúŋka kiŋ lé sápe (이 개는 검다.) - "개가 검다", "이 검은 것이 개다", "개가 이러한 검은 빛이다" 등으로 해석될 수 있다.

- Lé šúŋka kiŋ sápe (이 개는 검다.)

이 중 첫 번째 어순이 더 자주 사용된다.

5. 2. 어순

다코타어는 주어-목적어-동사(SOV) 어순을 따르며, 후치사를 사용한다.[16] 어순은 문장의 문법적 관계를 나타내는 중요한 역할을 한다. Shaw에 따르면, 어순은 문법 관계를 보여준다.[16]어순의 예시는 다음과 같다.[16]

- '''wichasta-g {wax aksica-g} kte'''

- * 남자-는 {곰-을} 죽였다

- * "그 남자가 곰을 죽였다"

- '''{wax aksicas-g} wichasta-g kte'''

- * {곰-이} 남자-를 죽였다

- * "곰이 그 남자를 죽였다"

다코타어에서 동사는 문장의 가장 중요한 요소이다. 동사는 크게 상태 동사와 능동 동사로 나뉘며, 능동 동사는 다시 타동사와 자동사로 세분화된다. (Shaw, 1980, p. 11) 각 동사 유형의 예시는 다음과 같다. (Shaw, 1980, pp. 11-12)

'''상태 동사'''

- ma-khata: "나는 덥다" (나-덥다)

- ni-khata: "너는 덥다" (너-덥다)

- khata: "그/그녀/그것은 덥다" (0-덥다)

- u-khata: "우리(너와 나)는 덥다" (우리-덥다)

- u-khata-pi: "우리(배타적 또는 복수)는 덥다" (우리-덥다-복수)

- ni-khata-pi: "너희(복수)는 덥다" (너-덥다-복수)

- khata-pi: "그들은 덥다" (0-덥다-복수)

'''능동 자동사'''

- wa-hi: "나는 도착한다(오는 중)" (나-도착하다)

- ya-hi: "너는 도착한다" (너-도착하다)

- hi: "그는 도착한다"

- u-hi: "우리(너와 나)는 도착한다"

- u-hi-pi: "우리(배타적 또는 복수)는 도착한다"

- ya-hi-pi: "너희(복수)는 도착한다"

- hi-pi: "그들은 도착한다"

'''능동 타동사'''

- wa-kte: "나는 그를 죽인다" (0-나-죽이다)

- wicha-wa-kte: "나는 그들을 죽인다" (그들-나-죽이다)

- chi-kte: "나는 너를 죽인다" (나-너(결합)- 죽이다)

- ya-kte: "너는 그를 죽인다" (0-너-죽이다)

- wicha-ya-kte: "너는 그들을 죽인다" (그들-너-죽이다)

- wicha-ya-kte-pi: "너희(복수)는 그들을 죽인다"

- ma-ya-kte: "너는 나를 죽인다" (나-너-죽이다)

- u-ya-kte-pi: "너희는 우리를 죽인다" (우리-너-죽이다-복수)

- ma-ktea: "그는 나를 죽인다" (0-나-죽이다-복수)

- ni-kte-pi: "그들은 너를 죽인다" (0-너-죽이다-복수)

- u-ni-kte-pi: "우리는 너를 죽인다" (우리-너-죽이다-복수)

- wicha-u-kte: "우리(너와 나)는 그들을 죽인다" (그들-우리-죽이다)

다코타어의 음운론, 형태론, 통사론은 매우 복잡하며, 세부적으로 들어갈수록 구체적인 규칙들이 많다. 학자들마다 언어의 기본적인 특성에 대한 견해가 조금씩 달라 연구에 어려움이 있기도 하다.

5. 3. 수식어와 서술어

영어와 달리 라코타어에서는 수식어가 명사 뒤에 붙는다.- ógle mitĥáwalkt - 내 셔츠(옷)

- maĥpíya tĥolkt - 푸른 하늘

- mní smálkt - 깊은 물

- wá skálkt - 하얀 눈

한정 관사인 'kiŋlkt'은 필요할 경우 수식어 뒤에 붙는다.

- Šúŋka ská kiŋlkt - 하얀 개

- Thípi tĥanke kiŋlkt - 큰 집

- Wičháša khúže kiŋlkt - 아픈 사람(남자)

만약 한정 관사가 명사와 수식어 사이에 위치하면, 수식어는 서술어 역할을 하게 된다.

- Šúŋka kiŋ ská.lkt - (그) 개가 하얗다.

- Thípi kiŋ tĥanke.lkt - 집이 크다.

- Wičháša kiŋ khúže.lkt - 사람이(남자가) 아프다.

이처럼 수식어('하얀')로 쓰이는 단어가 관사의 위치에 따라 서술어('그것은 하얗다')가 될 수 있다.

다코타어는 주어-목적어-동사(SOV)의 어순을 따르며, 후치사를 사용한다. 어순의 예는 다음과 같다.[16]

- (남자-DET 곰-DET 죽이다) - "그 남자가 곰을 죽였다"

- (곰-DET 남자-DET 죽이다) - "곰이 그 남자를 죽였다"

Shaw에 따르면, 어순은 문법적 관계를 나타내는 중요한 요소이다.

다코타어에서 동사는 문장의 핵심적인 부분이다. 동사는 크게 상태 동사와 능동 동사로 나뉘며, 능동 동사는 다시 타동사와 자동사로 구분된다. 몇 가지 예시는 다음과 같다.

- 상태 동사:

- ma-khatadak - 나는 덥다 (나-덥다)

- ni-khatadak - 너는 덥다 (너-덥다)

- khatadak - 그/그녀/그것은 덥다 (0-덥다)

- u-khatadak - 우리(너와 나)는 덥다 (우리-덥다)

- u-khata-pidak - 우리(배타적 또는 복수)는 덥다 (우리-덥다-복수)

- ni-khata-pidak - 너희(복수)는 덥다 (너-덥다-복수)

- khata-pidak - 그들은 덥다 (0-덥다-복수)

- 능동 자동사:

- wa-hidak - 나는 도착한다(오는 중) (나-도착하다)

- ya-hidak - 너는 도착한다 (너-도착하다)

- hidak - 그는 도착한다

- u-hidak - 우리(너와 나)는 도착한다

- u-hi-pidak - 우리(배타적 또는 복수)는 도착한다

- ya-hi-pidak - 너희(복수)는 도착한다

- hi-pidak - 그들은 도착한다

- 능동 타동사:

- wa-ktedak - 나는 그를 죽인다 (0-나-죽이다)

- wicha-wa-ktedak - 나는 그들을 죽인다 (그들-나-죽이다)

- chi-ktedak - 나는 너를 죽인다 (나-너(결합)-죽이다)

- ya-ktedak - 너는 그를 죽인다 (0-너-죽이다)

- wicha-ya-ktedak - 너는 그들을 죽인다 (그들-너-죽이다)

- wicha-ya-kte-pidak - 너희(복수)는 그들을 죽인다

- ma-ya-ktedak - 너는 나를 죽인다 (나-너-죽이다)

- u-ya-kte-pidak - 너희는 우리를 죽인다 (우리-너-죽이다-복수)

- ma-kteadak - 그는 나를 죽인다 (0-나-죽이다-복수)

- ni-kte-pidak - 그들은 너를 죽인다 (0-너-죽이다-복수)

- u-ni-kte-pidak - 우리는 너를 죽인다 (우리-너-죽이다-복수)

- wicha-u-ktedak - 우리(너와 나)는 그들을 죽인다 (그들-우리-죽이다)

다코타어의 음운론, 형태론, 통사론은 매우 복잡하며, 세부적으로 들어갈수록 광범위하고 구체적인 규칙들이 나타난다. 언어의 구성 요소에 대한 학자들의 견해가 조금씩 다르기 때문에, 여러 자료를 비교하며 연구하는 과정이 다소 복잡하게 느껴질 수 있다.

5. 4. 의문문과 부정문

라코타어에서 의문문은 문장 끝에 오는 전접어(enclitic)인 he(여자가 사용)와 hwo(남자가 사용)로 나타낸다. 일부 남성은 비공식적인 상황에서 he를 사용하기도 한다.- Hé nitĥáwa hwo?|헤 니따와 호?lak (저것이 당신의 물건입니까? - 남자가 말할 때)

- Tuktél thí he?|툭텔 띠 헤?lak (그는 어디서 삽니까? - 여자가 말할 때, 예외적으로 남자도 사용)

he/hwo는 영어의 의문문 끝처럼 억양이 올라가지 않는다는 점에 유의해야 한다.

부정문은 부정의 의미를 나타내는 전접어 šni를 사용하여 만든다.

- Lúta šni.|루따 슈니.lak (그것은 빨갛지 않다.)

- Sápe šni he?|사뻬 슈니 헤?lak (검지 않나요?)

- Wašté kte šni.|와슈떼 끄떼 슈니.lak (그것은 좋지 않습니다.)

šni가 사용될 때 특정 모음 변화가 일어날 수 있다. 예를 들어, úŋ Sápa|웅 사빠lak (우리는 검다)가 Sápe šni|사뻬 슈니lak (검지 않다)에서 Sápe로 변하는 것처럼, 어미의 a나 aŋ이 e로 변하는 경우가 있다. 그러나 모든 단어에 적용되는 것은 아니어서, lúta|루따lak (붉다)의 a는 변하지 않는다.

5. 5. Yeló와 Kštó

Yelólkt와 Kštólkt는 라코타어에서 주장이나 진술을 할 때 사용하는 전접어이다. Yelólkt는 남자가 사용하고 Kštólkt는 여자가 사용한다. 이들은 문장의 끝에 오며, 말하는 사람이 자신의 주장을 강조하고자 할 때는 특정한 음율과 함께 사용되기도 한다. 이 두 전접어는 반드시 사용해야 하는 것은 아니며 임의적으로 쓰이지만, 라코타어를 유창하게 구사하는 원어민은 자주 사용하는 경향이 있다.Yelólkt와 Kštólkt의 사용에는 다음과 같은 세 가지 주요 규칙이 있다.

# 만약 바로 앞 단어의 마지막 모음이 변화 가능한 alkt나 aŋlkt일 경우, 이 전접어들 앞에서 elkt로 바뀐다.

#:* 예시: Hé sápe kštólkt (그것은 까맣다) - 원래 형태인 sáp'''a'''lkt에서 끝 모음 alkt가 kštólkt 앞에서 elkt로 바뀐 것이다.

#:* 예외: Hé ská kštólkt (그것은 하얗다) - 단어 skálkt의 끝 모음 alkt는 바뀔 수 없는 형태이므로 그대로 유지된다.

# 앞 단어 끝의 변화 가능한 alkt나 aŋlkt 뒤에 yelólkt가 올 경우, lólkt로 줄여서 사용한다. 이 경우에도 규칙 1에 따라 앞 단어 끝 모음은 elkt로 바뀐다.

#:* 예시: Hé sápe lólkt (그것은 까맣다) - sáp'''a'''lkt + yelólkt → sáp'''e''' lólkt

# 앞 단어 끝이 ulkt, uŋlkt, olkt로 끝날 경우, 뒤따르는 yelólkt는 welólkt로 바꾸어 쓴다.

#:* 예시: Tĥó welólkt (그것은 파랗다) - tĥ'''o'''lkt + yelólkt → tĥ'''o''' welólkt

#:* 예시: Waú welólkt (내가 오고 있다) - wa'''ú'''lkt + yelólkt → wa'''ú''' welólkt

또한, yelólkt와 kštólkt는 부정의 의미를 나타내는 šnilkt나 미래의 행동을 나타내는 ktelkt (죽음을 뜻하는 ktélkt와는 다른 단어) 뒤에 올 수 있다.

- 예시:

:* Tĥáŋke šni yeló/kštólkt (그것은 크지 않다)

:* Tĥáŋkiŋ kte ló/kštólkt (그것은 클 것이다) - 이 경우 ktelkt 뒤에서 yelólkt가 lólkt로 축약될 수 있다.

:* Tĥáŋkiŋ kte šni yeló/kštólkt (그것은 크지 않을 것이다)

5. 6. 명령어

수어(라코타어)에서 명령이나 부탁을 할 때는 말하는 사람의 성별과 듣는 사람의 수에 따라 다른 표현을 사용한다.=== 한 사람에게 명령(부탁)할 때 ===

한 사람에게 명령이나 부탁을 할 때는 동사 뒤에 전접어를 붙인다. 남자는 yo, 여자는 ye를 사용한다.

- Anáğoptaŋ '''yo'''! 주목하세요! (남자가 말할 때)

- Yá '''ye'''! 갑시다! (여자가 말할 때)

만약 동사가 u, uŋ, o로 끝날 경우, 전접어는 각각 wo(남자)와 we(여자)로 바뀐다.

- Waŋží iču '''wo'''! 이것 좀 맡아 주세요. (남자가 말할 때)

- Akhé ú '''we'''! 다시 한번 말해주세요. (여자가 말할 때)

일상 대화에서는 특별한 접사 없이 동사만으로도 명령의 의미를 나타낼 수 있다.

=== 여러 사람에게 명령(부탁)할 때 ===

한 명 이상의 사람에게 동시에 명령이나 부탁을 할 때는 동사에 복수형 접사 -pi를 붙인다. 이때 전접어 yo와 ye는 -pi와 결합하여 각각 po와 pe로 줄어든다. 즉, -pi yo = po, -pi ye = pe가 된다.

- Akhé ú '''po'''! 다시 와(요)! (남자가 말할 때)

- Yá '''pe'''! 가(지요)! (여자가 말할 때)

줄이지 않은 형태(예: Akhé úpi yo!, Yápi ye!)는 실제 라코타어 구어에서는 거의 사용되지 않는다.

=== 부정 명령(부탁) ===

"~하지 마라"고 명령하거나 부탁할 때는 전접어 yo나 ye 앞에 šni를 붙인다. 만약 복수형 접사 -pi가 사용될 경우에는 -pi 뒤, 전접어 앞에 šni를 붙인다.

- Héčhuŋ '''šni yo/ye'''! 그거 하면 안 돼(요)! (한 사람에게 말할 때)

- Hé yútapi'''šni yo/ye'''! 그거 먹으면 안 돼(요)! (여러 사람에게 말할 때)

부정 명령에서는 단수든 복수든 항상 전접어 yo나 ye가 붙는다.

=== 공손한 명령(부탁) ===

더 공손하게 명령하거나 부탁할 때는 남자와 여자 모두 전접어 yé를 사용한다.

- Akhé ú '''yé'''! 제발 다시 와주세요! (한 사람에게 말할 때)

- Akhé Héčhuŋpi '''šni yé'''! 다시 그런 짓 하지 마셨으면 해(요)! (여러 사람에게 말할 때)

주의할 점은, 이 yé는 여자가 평상시에 사용하는 전접어 ye와 다르다는 것이다. 공손한 표현의 yé는 성조 표시가 있으며, 동사 끝 모음에 따라 we로 바뀌지 않는다. 또한, 복수형 접사 -pi와 결합하여 줄어들지도 않는다.

- Ómakiyapi '''yé'''! 제발 저 좀 도와주세요! (비교: Ómakiya '''pe'''! 도와줘(요)! - 여자가 여러 사람에게)

동사가 a나 aŋ으로 끝날 경우, 공손한 전접어 yé 앞에서는 이 모음들이 iŋ으로 바뀐다.

- Ómakiy'''iŋ''' '''yé'''! 저에게 도움을 주세요! (원형: Ókiya - 도움을 주다)

- Waŋyáŋk'''iŋ''' '''yé'''! 이것 좀 봐 주세요! (원형: Waŋyáŋka - 보다)

하지만 모든 a나 aŋ이 바뀌는 것은 아니다. 예를 들어 'Yuhá yé!(이것 좀 가져주세요)'에서는 변화가 없다.

공손한 전접어 yé는 특별한 의미를 더하기보다는 단순히 공손함을 나타내는 기능을 하며, 일반적인 명령 전접어 yo, ye처럼 다양한 상황에서 사용될 수 있다.

5. 7. 모음 전환

라코타어의 동사 중 어미가 'a'나 'aŋ'으로 끝나는 경우, 특정 조건 하에서 'e'나 'iŋ'으로 바뀐다.'''a나 aŋ이 e로 변하는 경우'''

# 동사가 문장의 마지막에 위치할 때.

# 동사 뒤에 특정 전접어(예: kištólak, kštólak, šnilak, yelólak 등)가 올 때. 예를 들어 전접어 lólak 뒤에 오는 'a'나 'aŋ'은 'e'로 변하며, 이렇게 변한 'e'는 임의로 kiŋlak 앞에 위치할 수 있다.

'''a나 aŋ이 iŋ으로 변하는 경우'''

# 동사 앞에 nalak(그리고) 또는 ktalak(~일 것이다)가 올 때.

# 동사 앞에 yélak가 올 때.

하지만 모든 동사의 'a'나 'aŋ'이 항상 변하는 것은 아니며, 상황에 따라 모음 변화 없이 사용될 수도 있다. 일부 철자 체계나 사전(예: 라코타-영어 사전)에서는 문장 끝에서 'a'나 'aŋ'으로 끝나는 동사가 변화 가능함을 나타내기 위해 대문자 'A'나 'Aŋ'으로 표기하기도 한다(예: sápAlak, lútalak).

5. 8. 상태 동사의 활용

상태 동사(Stative verbs)의 활용 예시로 라코타어의 '사람이다'라는 의미의 동사 ''Wičhaša''를 살펴보면 다음과 같다.

다코타어는 교착어의 특징을 가지며, 접미사, 접두사, 삽입사를 사용한다. 각 접사는 다코타어에서 특정 규칙에 따라 활용된다. 예를 들어, 접미사 `–pi`는 동사에 붙어 생물 주어가 복수임을 나타낸다.[16] "객체의 수 일치와 관련하여, 생물 객체만 표시되며, 동사 접두사 wicha-에 의해 표시된다." 또한, 다코타어에는 성 일치는 없다.

`–pi`의 사용 예시는 다음과 같다.

- ''ma-khata'' (나는 덥다)

- ''khata-pi'' (그들은 덥다)

`wicha-`의 사용 예시는 다음과 같다.

- ''wa-kte'' (나는 그를 죽인다)

- ''wicha-wa-kte'' (나는 그들을 죽인다)

삽입사는 다코타어에서 드물게 사용되지만, 두 개의 대상을 필요로 하는 서술어에서 나타난다. 삽입사 사용 예시는 다음과 같다.

- ''iye-checa'' (닮다) → ''iye-ni-ma-checa'' (너는 나를 닮았다)

- ''iskola'' (작아지다) → ''i-ni-ma-skola'' (너는 나만큼 작다)

5. 9. 능동 동사의 목적어

목적격 대명사 '-ni-'(너를)는 'k'의 음이 'č'로 바뀐다. 그 예를 들면 다음과 같다.

- '''nič'ú''' 그는 무언가를 너에게 주었다. (k'ú는 "누군가에게 어떤것을 주다"라는 뜻이다.)

- '''ničhá''' 그는 너를 의미한다. (kĥá는 "~을 의미한다."는 뜻이다.)

객체의 수 일치와 관련하여, 생물 객체만 표시되며, 동사 접두사 '''wicha-'''에 의해 표시된다.

능동 타동사의 활용 예시는 다음과 같다.

- '''wa-kte''' "나는 그를 죽인다" (0-나-죽이다)

- '''wicha-wa-kte''' "나는 그들을 죽인다" (그들-나-죽이다)

- '''chi-kte''' "나는 너를 죽인다" (나-너(결합)- 죽이다)

- '''ya-kte''' "너는 그를 죽인다" (0-너-죽이다)

- '''wicha-ya-kte''' "너는 그들을 죽인다" (그들-너-죽이다)

- '''wicha-ya-kte-pi''' "너희(복수)는 그들을 죽인다"

- '''ma-ya-kte''' "너는 나를 죽인다" (나-너-죽이다)

- '''u-ya-kte-pi''' "너희는 우리를 죽인다" (우리-너-죽이다-복수)

- '''ma-ktea''' "그는 나를 죽인다" (0-나-죽이다-복수)

- '''ni-kte-pi''' "그들은 너를 죽인다" (0-너-죽이다-복수)

- '''u-ni-kte-pi''' "우리는 너를 죽인다" (우리-너-죽이다-복수)

- '''wicha-u-kte''' "우리(너와 나)는 그들을 죽인다" (그들-우리-죽이다)

참조

[1]

문서

UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger

[2]

웹사이트

Indigenous Languages Spoken in the United States (by Language)

http://www.yourdicti[...]

yourdictionary.com

1999

[3]

웹사이트

Statistics Canada: 2006 Census

http://www12.statcan[...]

2013-10-16

[4]

웹사이트

South Dakota recognizes official indigenous language

https://eu.arguslead[...]

Argus Leader

2019-03-25

[5]

웹사이트

Amendment for printed bill 126ca

https://sdlegislatur[...]

South Dakota Legislature

2019-07-09

[6]

문서

Nakota

[7]

간행물

Sioux, Assiniboine, and Stoney Dialects: A Classification

1992

[8]

서적

Dr. John Marsh: Wilderness Scout

The Partnenon Press

1962

[9]

서적

John Marsh, Pioneer: The Life Story of a Trail-blazer on Six Frontiers

The Chautauqua Press

1931

[10]

문서

Orthography of the New Lakota Dictionary

[11]

문서

Riggs, p. 13

[12]

웹사이트

Lakota orthographies

http://sioux.saivus.[...]

Society to Advance Indigenous Vernaculars of the United States

2011

[13]

문서

Marks a stressed initial syllable

[14]

문서

Saskatchewan uses c̀ for White Hat's ċ

[15]

문서

Saskatchewan uses s̀ for White Hat's ṡ

[16]

서적

Theoretical issues in Dakota phonology and morphology

Garland Publishing, Inc.

1980

[17]

웹사이트

Indigenous Languages Spoken in the United States

http://www.yourdicti[...]

[18]

웹사이트

Statistics Canada: 2006 Census

http://www12.statcan[...]

2013-10-16

[19]

웹사이트

Statistics Canada: 2006 Census

http://www12.statcan[...]

[20]

웹사이트

Indigenous Languages Spoken in the United States

http://www.yourdicti[...]

[21]

문서

Statistics Canada: 2006 Census

[22]

문서

Indigenous Languages Spoken in the United States

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com