이반 3세

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이반 3세는 1440년 모스크바 대공 바실리 2세의 아들로 태어나, 루스 통일을 강력하게 추진하며 노브고로드 공화국과 트베리 대공국을 병합했다. 1480년 킵차크 한국으로부터 독립하여 '타타르의 멍에'에서 벗어났으며, 1472년 동로마 제국 황제의 조카딸 소피아와 결혼하여 비잔티움식 전제주의를 도입하고 '제3의 로마'로서 러시아 정교회의 기반을 다졌다. 그는 교회의 신성 불가침을 확인하고 왕권신수설을 주장했으며, 1497년 농노화를 통해 소지주 사족에게 노동력을 보증했다. 이반 3세는 영토 확장과 중앙집권화를 통해 러시아를 통합했지만, 정적 숙청과 농노제 강화로 비판을 받기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 러시아의 역사에 관한 - 드미트리 돈스코이

드미트리 돈스코이는 킵차크 칸국 군대를 쿨리코보 전투에서 격파하여 '돈스코이' 칭호를 얻고 모스크바 크렘린을 건설했으며 몽골의 침입에 맞서 싸운 모스크바 대공이자 블라디미르 대공으로, 사후 정교회 성인으로 시성되었다. - 러시아의 역사에 관한 - 이반 1세

이반 1세는 모스크바 공작으로 즉위하여 블라디미르 대공의 지위를 얻어 모스크바 대공국을 러시아의 중심지로 만들고, 킵차크 칸국과의 외교, 재정적 수단, 트베리 공국과의 갈등 승리, 러시아 정교회 중심지 이전 등을 통해 모스크바 대공국의 성장과 러시아 국가 형성의 기틀을 마련한 인물이다. - 전 루스의 대공 - 드미트리 돈스코이

드미트리 돈스코이는 킵차크 칸국 군대를 쿨리코보 전투에서 격파하여 '돈스코이' 칭호를 얻고 모스크바 크렘린을 건설했으며 몽골의 침입에 맞서 싸운 모스크바 대공이자 블라디미르 대공으로, 사후 정교회 성인으로 시성되었다. - 전 루스의 대공 - 이반 1세

이반 1세는 모스크바 공작으로 즉위하여 블라디미르 대공의 지위를 얻어 모스크바 대공국을 러시아의 중심지로 만들고, 킵차크 칸국과의 외교, 재정적 수단, 트베리 공국과의 갈등 승리, 러시아 정교회 중심지 이전 등을 통해 모스크바 대공국의 성장과 러시아 국가 형성의 기틀을 마련한 인물이다. - 15세기 러시아 사람 - 바실리 3세

바실리 3세는 이반 3세의 아들로서 영토 확장 정책을 펼쳐 프스코프 공화국 등을 병합하고 스몰렌스크를 점령했으며, 차르 칭호와 이중두상 독수리를 채택하고 후계자를 얻기 위해 재혼 후 이반 4세를 낳았으며, 승천 교회를 건립하고 농양으로 사망하기 전 수도승이 되었다. - 15세기 러시아 사람 - 안드레이 루블료프

15세기 러시아의 이콘 화가이자 수도사인 안드레이 루블료프는 러시아 정교회 미술의 황금기를 대표하는 인물로, 「성삼위일체」 이콘은 성삼위일체 묘사의 표준으로 인정받았으며 금욕적인 아름다움과 비잔틴 양식의 조화로 '루블료프파'라는 독자적인 예술 사조를 형성했다.

2. 생애

이반 3세는 초기부터 노브고로드 공화국, 트베리 대공국 등 루스 지역을 병합하며 통일을 추진했다. 1480년에는 킵차크 한국으로부터 독립하여 240년간의 타타르의 멍에에서 벗어났다.[1] 1472년 동로마 제국 황제의 질녀 소피아와 결혼하여 비잔티움식 전제주의를 도입하고, 쌍두 수리 문장을 채택하여 모스크바를 '제3의 로마'로 선언했다.[4]

이반 3세는 왕권신수설을 주장하고 교회의 신성 불가침을 확인했다. 1497년에는 농노제 강화를 위한 법적 조치를 취했다. 이 시대에 모스크바는 공업과 농업이 발전했지만, 농민들은 토지에 얽매여 농노제가 강화되었다.

이반 3세는 즉위 후 침략, 혼인, 상속 등으로 주변 지역을 병합했다. 1463년 야로슬라블 공국, 1474년 로스토프 공국의 통치권을 양도받았다. 1465년에는 여동생을 랴잔 공국 대공에게 시집보내 보호국으로 만들고, 1503년에는 공국의 절반을 편입했다. 1485년에는 트베리 대공국을 빼앗았다. 1497년 법전을 시행하여 중앙 집권 체제의 기틀을 마련하고, 성 유리의 날에 농민 이동을 제한했다.

이반 3세는 분할 통치의 폐해를 최소화하기 위해 노력했다. 1478년 노브고로드 공화국을 정복하고, 귀족들의 영토를 몰수하여 사족들에게 봉토로 주어 대공 권력을 강화했다. 이반 3세 치세 말기에는 랴잔 공국과 프스코프 공화국만이 법적인 독립 국가로 남았지만, 이들도 실질적으로 모스크바의 지배하에 있었다.

1467년 첫 아내가 사망하자, 1472년 동로마 제국 마지막 황제 콘스탄티노스 11세의 조카딸 소피아 팔레올로기나와 재혼했다. 이 결혼은 교황 바오로 2세의 지원으로 이루어졌으며, 교황은 러시아 정교회를 가톨릭으로 통합하고 모스크바를 오스만 제국에 대항하는 데 이용하려 했다.

이반 3세는 1470년대부터 "차르" 칭호를 사용했지만, 이는 당시 '왕' 정도의 의미였다. 그러나 이 결혼은 훗날 러시아가 '제3의 로마'를 자처하는 데 큰 영향을 미쳤다. 소피아는 르네상스 문화를 모스크바에 도입했고, 이반 3세는 이탈리아 건축가들을 초빙하여 크렘린 내 궁전과 교회를 건설했다. 아리스토텔레 피오라반티가 우스펜스키 대성당을 1479년에 완공하고, 블라곡베셴스키 대성당과 알한겔스키 대성당이 건설·재건되었다.

이반 3세 시대의 모스크바는 서쪽의 리투아니아 대공국, 동쪽과 남쪽의 큰 홀과 적대 관계였다. 이반 3세는 크림 칸국의 맹글리 1세 기레이와 동맹을 맺어 이에 대항했다.

큰 홀의 아흐마드 칸은 공납과 신종을 요구하며 여러 차례 모스크바를 공격했다. 1480년 우그라 강변의 대치에서 아흐마드 칸은 후퇴했고, 이는 러시아가 타타르의 멍에에서 해방되었음을 상징한다.

이반 3세는 카잔 칸국을 보호국화하려 했고, 1487년 카잔을 포위하여 무함마드 아민을 복위시켰다. 그러나 타타르는 여전히 위협으로 남아 있었다.

이반 3세는 1480년대부터 리투아니아 국경을 침범했다. 1492년 카지미에시 4세가 사망하자 뱌즈마를 점령했다. 1494년 휴전 조약으로 리투아니아는 이반 3세의 칭호를 인정하고 영토를 할양했다. 1495년에는 딸 엘레나를 리투아니아 대공 알렉산데르와 결혼시켰다.

1500년 전쟁을 재개하여 베드로샤 전투에서 승리했다. 1503년 휴전 조약으로 체르니히우, 노브고로드-세베르스키 등을 획득했다.

발트해 패권을 둘러싸고 튜턴 기사단, 스웨덴과 갈등했다. 1492년 이반고로드를 건설하고, 1495년 덴마크와 동맹을 맺고 스웨덴과 전쟁을 벌였지만 큰 성과는 없었다.

1490년 장남 이반이 사망하자, 드미트리와 바실리 사이에 후계자 갈등이 발생했다. 이는 엘레나 스테파노브나와 소피아 대공비 사이의 권력 다툼이자, 유대파 문제와도 얽혀 있었다. 1497년 바실리 지지자들의 드미트리 암살 계획이 발각되어 바실리와 소피아는 가택 연금되었다. 1498년 드미트리가 공동 통치자로 임명되었지만, 소피아는 명예를 회복시켰다. 1500년 바실리가 다시 공동 통치자로 지명되었고, 1502년 드미트리와 엘레나는 체포되었다. 1503년 종교회의에서 교회 재산 속세화가 부정되었다. 1504년 유대파가 이단으로 단죄되었고, 이반 3세는 1505년 10월에 사망했다.

2. 1. 초기 생애

이반 바실리예비치는 1440년 1월 22일 모스크바 대공 바실리 2세와 보로프스크의 마리아 사이에서 태어났다.[1] 어린 시절부터 이반은 아버지와 다른 러시아 공작들 간의 조약을 통해 후계자이자 대공으로 지명되었다. 1449년 카지미에시 4세 야기에우워와 맺은 조약에는 대공 칭호가 없었지만, 1450년대 초 세르푸호프의 바실리 야로슬라비치와 맺은 조약에서 다시 나타난다.바실리 2세는 이반 3세에게 대공국을 물려주면서, 형제들에게는 관습에 따라 지방 공국을 할당했다. 유리는 드미트로프, 모자이스크, 세르푸호프를, 안드레이 볼쇼이는 우글리치, 베제츠크, 베르흐와 즈베니고로드를, 보리스는 볼로콜람스크, 르제프, 루자를, 안드레이 멘쇼이는 볼로그다를 받았다. 그러나 이반 3세는 즉위 후 형제들이 자식 없이 죽자 그들의 영토를 회수하는 등, 분할 통치의 폐해를 최소화하고 모스크바 대공국의 독점적 통제권을 강화했다.

2. 2. 영토 확장과 중앙집권화

이반 3세는 '러시아 땅의 수집' 정책으로 모스크바 대공국의 영토를 크게 넓혔다. 1463년 야로슬라블 공국, 1474년 로스토프 공국을 병합했다. 1485년에는 트베리 대공국을, 1489년에는 비야트카를 합병했다.1478년, 이반 3세는 노브고로드 공화국을 정복했다. 이는 당시 노브고로드가 리투아니아 대공국과 협력하려는 움직임을 보였고, 러시아 정교회의 중심지로서 모스크바 대공국이 부상했기 때문이다. 이반 3세는 노브고로드 귀족들을 다른 지역으로 강제 이주시키고, 그들의 토지를 몰수하여 대공을 섬기는 사족들에게 봉토로 주어 중앙 집권 체제를 강화했다.

1497년, 이반 3세는 1497년 법전을 시행하여 중앙 집권 체제의 기틀을 마련했다. 이 법전은 소송 규칙과 형벌을 규정하고, 성 유리의 날에 농민의 이동을 제한하여 농노제를 강화했다.

2. 3. 킵차크 한국으로부터의 독립

1480년 10월, 큰 홀의 군주였던 아흐마드 칸은 폴란드 왕이자 리투아니아 대공인 카지미에시 4세의 원군을 기대하며 모스크바에 대한 대규모 원정을 시작했지만, 이반 3세는 우그라 강에 대군을 집결시켜 아흐마드 군의 강 건너기를 저지했고, 아흐마드 칸은 수 주 후에 후퇴했다. 이 우그라 강변의 대치는 러시아가 “타타르의 멍에”에서 궁극적으로 해방되었음을 상징하는 사건으로서 러시아 역사에서 가장 중요한 사건 중 하나로 여겨진다.[1]이반 3세는 카잔 칸국을 보호국으로 만들려고 시도했고, 1487년 모스크바 군을 이끌고 카잔을 포위하여 대립 칸 일함 왕자의 정권을 무너뜨렸다. 복위한 무함마드 아민은 이반 3세에게 충실한 동맹자가 되었다. 그러나 이반은 타타르 여러 국가에 대한 공납을 불규칙적인 “선물”로 계속했으며, 타타르는 여전히 러시아의 위협으로 남아 있었다.[1]

2. 4. 대외 관계

이반 3세는 서쪽으로는 리투아니아 대공국, 동쪽으로는 킵차크 한국과 적대 관계에 있었다. 크림 칸국의 맹글리 1세 기레이와 동맹을 맺어 리투아니아 대공국에 대항했다.큰 홀의 군주 아흐마드 칸은 모스크바 대공에게 공납과 신종을 요구하며 여러 차례 공격했다. 1480년 10월, 아흐마드 칸은 카지미에시 4세의 원군을 기대하며 원정을 시작했지만, 이반 3세는 우그라 강에 군대를 집결시켜 아흐마드 칸의 진격을 저지했고, 아흐마드 칸은 후퇴했다. 이 우그라 강변의 대치는 러시아가 “타타르의 멍에”에서 해방되었음을 상징하는 중요한 사건이다.

이반 3세는 카잔 칸국을 보호국으로 만들고자 카잔에 여러 차례 원정을 감행했지만 성공하지 못했다. 1487년에는 카잔을 포위하여 무함마드 아민을 복위시켰고, 그는 이반 3세의 충실한 동맹자가 되었다.

1492년 카지미에시 4세가 사망하자 폴란드와 리투아니아의 동군연합이 해소되었다. 이반 3세는 이 기회를 틈타 리투아니아 영토 뱌즈마를 점령했다. 1494년 휴전 조약으로 리투아니아는 이반 3세의 "전 루스의 군주" 칭호를 인정하고 점령지를 할양했다. 1495년에는 이반 3세의 딸 엘레나가 리투아니아 대공 알렉산데르와 결혼했다.

1500년, 이반 3세는 리투아니아에 대한 전쟁을 재개하여 베드로샤 전투에서 승리했다. 알렉산데르는 폴란드 왕위를 계승하여 폴란드-리투아니아 연합 왕국을 부활시키고 스몰렌스크를 방어했다. 1503년 휴전 조약으로 모스크바는 체르니히우, 노브고로드-세베르스키 등을 포함한 넓은 지역을 획득했다.

발트해 지역의 패권을 둘러싸고 튜턴 기사단, 스웨덴과 갈등을 겪었다. 튜턴 기사단에 대항하기 위해 1492년 나르바 맞은편에 이반고로드를 건설했다. 덴마크 왕 한스와 동맹을 맺고 1495년 스웨덴과 전쟁을 벌였지만, 큰 성과는 없었다.

2. 5. 비잔티움 제국과의 관계

1472년 동로마 제국 최후의 황제 콘스탄티누스 11세의 조카딸인 소피아 팔레올로기나(원래 이름은 조에)와 결혼했다.[4] 소피아는 콘스탄티누스 11세의 동생 토마스 팔레올로고스의 딸로, 콘스탄티노플의 왕위를 주장했던 인물이다. 이 결혼을 통해 이반 3세는 비잔티움 제국의 후계자를 자처했다. 소피아와의 결혼은 로마 교황 바오로 2세의 지원으로 이루어졌는데, 교황은 러시아 정교회를 가톨릭 교회로 편입시키고 모스크바를 오스만 제국에 대항하는 수단으로 이용하려 했다.이반 3세는 '차르' 칭호를 사용하고, 쌍두 수리 문장을 도입하여 '제3의 로마' 이념을 내세워 모스크바의 권위를 높였다. 비잔티움의 상징과 의례를 채택하여 모스크바 대공은 비잔티움 황제의 권력을 주장할 수 있게 되었다. 당시 러시아 통치층은 키예프 대주교와 러시아 정교회 성직자들 대부분이 그리스인이었기 때문에 비잔티움 전통에 대해 잘 알고 있었다.

이반 3세는 이탈리아 건축가와 기술자들을 초빙하여 르네상스 건축 양식을 도입하고, 크렘린을 재건했다. 아리스토텔레 피오라반티가 우스펜스키 대성당을 1479년에 완공하고, 블라곡베셴스키 대성당과 알한겔스키 대성당이 건설·재건되면서 크렘린은 장엄한 궁전으로 변모했다.

2. 6. 후계자 문제

1490년, 이반 3세의 장남 이반이 사망하자, 그의 아들 드미트리와 이복동생 바실리 사이에 후계자 갈등이 발생했다. 이는 드미트리의 어머니 엘레나 스테파노브나(몰다비아 공작 슈테판 3세의 딸)와 바실리의 어머니 소피아 대공비 사이의 궁정 내 권력 다툼이기도 했다.이 갈등은 종교 문제와도 얽혀 있었다. 당시 러시아 정교회는 교회 재산 소유를 반대하는 비소유파와 소유를 지지하는 소유파로 나뉘어 있었는데, 드미트리의 어머니 엘레나는 비소유파에 가까운 유대파 신자였기 때문에 소유파는 드미트리를 싫어했다. 이반 3세는 교회 재산을 몰수할 목적으로 비소유파를 지지하고 있었다.

1497년, 바실리 지지자들이 드미트리를 암살하려 했다는 계획이 발각되면서 바실리 지지자 다수가 처벌받고, 바실리와 소피아는 가택 연금되었다. 1498년 2월, 드미트리가 공동 통치자로 임명되었지만, 소피아는 음모를 꾸며 자신과 아들의 명예를 회복시켰다. 1500년, 바실리가 다시 공동 통치자로 지명되었고, 1502년에는 드미트리와 엘레나가 체포되었다. 1503년 종교회의에서 소유파의 주장이 받아들여져 교회 재산의 속세화는 부정되었다. 1504년에는 유대파가 이단으로 단죄되었고, 이반 3세는 1505년 10월에 사망했다.

3. 통치 정책

이반 3세는 노브고로드 공화국과 트베리 대공국 등 루스 제공국을 병합하며 루스 통일을 추진했다. 1480년 킵차크 한국에서 독립하여 240년간의 타타르의 멍에에서 벗어났다. 1472년 동로마 제국 황제의 질녀 소피아와 결혼하여 비잔티움식 전제주의를 도입, 동로마 제국의 후계자 및 정교회 옹호자를 자처하며 쌍두 수리 문장을 채택하고 모스크바를 '제3의 로마'로 선포, 러시아 정교회를 형성하였다.

이반 3세는 교회의 신성 불가침을 확인하고 왕권신수설을 주장했으며, 1497년 농노제를 강화하여 소지주 사족에게 노동력을 보증하였다.[4] 이 시기 모스크바는 공업과 농업이 발전했고, 루스 통일은 이를 배경으로 했다. 그러나 모스크바 농민들은 토지에 얽매여 농노제가 강화되었다.

이반 3세 통치기 모스크바는 서쪽의 리투아니아 대공국, 동쪽과 남쪽의 타타르계 큰 홀드와 적대 관계였다. 이반 3세는 크림 칸국의 맹글리 1세 기레이와 동맹을 맺어 이들에 대항했다.

아흐마드 칸은 공납과 신종을 요구하며 여러 차례 모스크바를 공격했다. 1480년 10월, 카지미에시 4세의 원군을 기대하며 대규모 원정을 시작했으나, 이반 3세는 우그라 강에 대군을 집결시켜 저지했다. 이 우그라 강변의 대치는 러시아가 타타르의 멍에에서 벗어났음을 상징한다.

이반 3세는 카잔 칸국 보호국화를 시도했으나 실패했다. 1487년 카잔을 포위, 무함마드 아민을 복위시켰고, 그는 충실한 동맹자가 되었다. 그러나 타타르 국가들에 대한 공납은 불규칙적인 "선물"로 계속되었고, 타타르는 여전히 위협적이었다.

1480년대부터 리투아니아 국경을 침범, 루스(키예프 루스) 서부에 영향력을 구축했다. 1492년 카지미에시 4세 사망 후, 뱌즈마를 점령하고 1494년 휴전 조약으로 영토를 할양받았다. 1495년 딸 엘레나를 리투아니아 대공 알렉산데르와 결혼시켰다.

1500년 5월, 리투아니아와 전쟁을 재개, 베드로샤 전투에서 승리했다. 1503년 휴전 조약으로 체르니히우, 노브고로드-세베르스키 등 넓은 지역을 편입했다.

발트해 연안의 노브고로드 공화국과 프스코프 공화국을 지배하며, 리보니아의 튜턴 기사단, 스웨덴 등과의 발트해 패권 다툼에 휘말렸다. 1492년 나르바 맞은편에 이반고로드를 건설, 덴마크 왕 한스와 동맹, 1495년 스웨덴과 전쟁을 벌였으나 덴마크에게만 이익이 되었다.

3. 1. 국내 정책

이반 3세는 중앙집권화를 강력하게 추진했다. 보야르들의 경제적, 정치적 권력을 축소하고, 군 복무 등의 대가로 새로운 귀족 계급에게 '포메스티에(pomestie)'라고 불리는 영지를 부여하여 중앙 집중화된 군대를 건설했다.[4] 이는 보야르들에 대한 균형을 맞추기 위함이었다.

1497년에는 새로운 수데브니크 법전이 편찬되었다. 이 법전은 반란이나 폭동에 대한 사형 선고를 이전의 ''루스카야 프라우다''보다 더 가혹하게 처벌했다. 또한 농민들의 이동성을 제한하여 지주에게 출구 수수료를 지불하도록 요구했는데, 이는 새로운 귀족 계급의 이익에 부합했다. 이반 3세는 농노제를 강화하여 농민들의 이동을 제한하고 지주들의 권한을 강화했는데, 이는 사회적 불평등을 심화시키는 요인이 되었다.

이반 3세는 수도를 콘스탄티노플에 걸맞은 후계자로 만들기 위해 노력했고, 많은 외국 장인과 기능공들을 모스크바에 정착시켰다. 이반 3세의 가장 주목할 만한 건설은 모스크바 크렘린의 재건이었다. 이들 건축가 중 가장 유명한 사람은 "아리스토텔레스"라는 별명을 얻은 이탈리아인 리돌포 디 피오라반티였다. 그는 크렘린에 여러 성당과 궁전을 건설했고, 크렘린 성벽 건설도 감독했다. 여기에는 성모승천 대성당과 팔라스 아 파셋이 포함된다. 이반 대종탑 건설도 1505년에 시작되어 그의 사후에 완료되었다.

이반 3세는 즉위 직후부터 침략, 혼인, 상속 등 다양한 수단을 사용하여 인근 지역을 계속 병합했다.

이반 3세는 서로 다른 법 체계를 가진 여러 지역을 영토에 편입했지만, 1497년 법전을 시행하여 모스크바 대공국 전역에 적용하고 중앙 집권 체제의 기틀을 마련했다. 이 법전은 소송 규칙, 형벌, 농민 이동의 자유에 대한 법적 규제를 마련했다.

대공국 내 분할 통치 전통은 계속되었지만, 이반 3세는 폐해를 최소화하려 했다. 1462년 대공위 계승과 동시에 영토의 절반을 얻었지만, 나머지는 동생들에게 분할되었다. 그러나 두 동생이 자식 없이 죽자 영토를 회수했고, 이에 반대한 동생 안드레이를 체포하여 옥사시켰다.

1478년 노브고로드 공화국에 대한 병합은 이반 3세 치세 중 가장 큰 규모였다. 1471년 원정으로 친리투아니아 정권을 무너뜨리고 불리한 조약을 맺었다. 이후 노브고로드 외교 문서에 이반의 호칭이 '고스포딘(주인·종주권자)'에서 '고스다르(군주·국가의 주권자)'로 기록된 사건이 있었다. 노브고로드는 이전과 같다고 했지만, 이반은 이를 무례하다고 비난하며 노브고로드를 포위, 1477년 직접 통치를 강요했다. 귀족 공화국은 멸망했고, 귀족들은 영토를 빼앗기고 강제 이주당했다. 몰수한 영토는 사족들에게 주는 봉토의 원천이 되어 대공 권력을 강화했다. 이반 3세 치세 말기에는 랴잔 공국과 프스코프 공화국만이 독립국으로 남았지만, 실질적으로 모스크바 지배하에 있어 러시아 통일이 거의 완료되었다.

3. 2. 외교 정책

이반 3세는 주변 국가들과의 관계에서 모스크바 대공국의 이익을 최우선으로 하는 현실적인 외교 정책을 펼쳤다. 리투아니아 대공국과의 전쟁을 통해 영토를 확장하고, 크림 칸국과의 동맹을 통해 킵차크 한국에 대항했다.

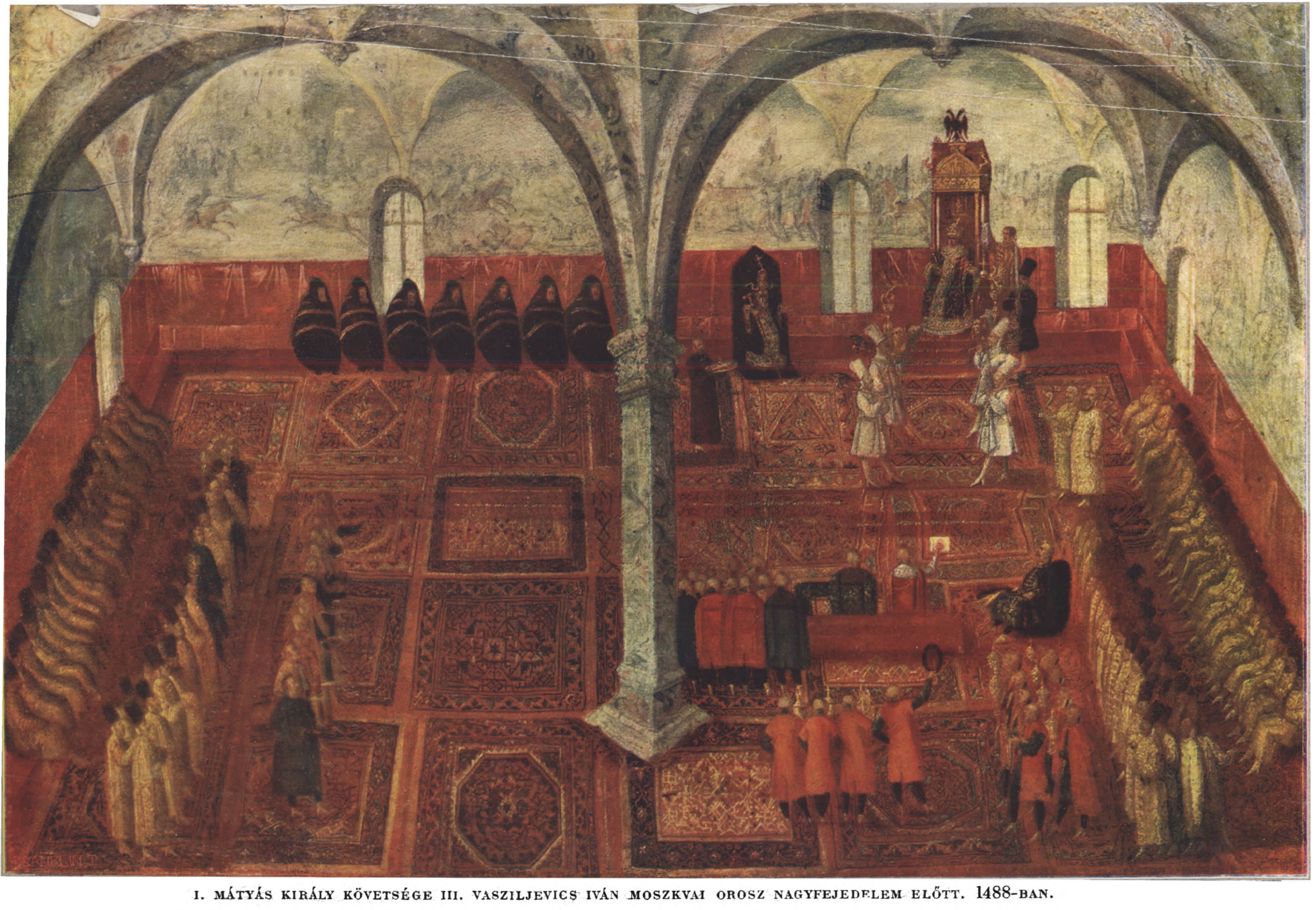

모스크바는 1474년 크림 칸국과 베네치아 공화국과 외교 관계를 맺고, 1482년 헝가리 왕국, 1489년 신성 로마 제국, 1493년 덴마크 왕국, 1496년 오스만 제국과 외교 관계를 수립하면서 국제 무대에서 점점 더 두드러진 역할을 수행하게 되었다.[1] 이반 3세 통치 기간 동안 다음 몇 세대에 걸친 러시아 외교 정책의 윤곽이 형성되었는데, 그의 후계자들은 동슬라브 지역을 놓고 폴란드와 리투아니아와 계속해서 싸워야 했고, 무슬림 칸국에 대해서는 차별화된 정책을 추구하여 카잔 칸국을 정복하고 크림 칸국을 무력화하려는 시도를 했다.[2]

1476년 이반 3세는 아흐마트 칸에게 관습적인 조공을 거부했고, 1480년 아흐마트 칸은 러시아를 침략했다.[3] 가을 내내 모스크바 군대와 타타르 군대는 우그라 강 양쪽에서 대치했고, 1480년 11월 11일 아흐마트 칸이 스텝으로 후퇴하면서 대치는 끝났다.[4] 전통적인 러시아 역사학에서는 이를 러시아에 대한 "타타르의 멍에"의 종식으로 여긴다.[5] 이듬해 아흐마트 칸은 모스크바에 대한 두 번째 원정을 준비하던 중 노가이 칸국의 이바크 칸의 갑작스러운 공격을 받아 패배하고 사망했고, 이로 인해 골든 호드는 갑자기 와해되었다. 1487년 이반 3세는 호드의 분파 중 하나인 카잔 칸국을 속국으로 만들었지만, 그의 말년에 그의 종주권에서 벗어났다. 다른 무슬림 세력, 즉 크림 칸국의 칸과 오스만 제국의 술탄과의 관계는 평화롭고 심지어 우호적이었다. 크림 칸 메흘리 1세 기라이는 리투아니아 대공국에 대항하여 그를 도왔고, 모스크바와 콘스탄티노플 간의 외교 관계 수립을 용이하게 했으며, 최초의 사절단은 1495년에 등장했다.

코카서스의 기독교 지도자들은 무슬림 지역 세력에 대항하여 러시아 군주를 자연스러운 동맹국으로 보기 시작했다. 동맹을 맺으려는 최초의 시도는 작은 조지아의 왕국인 카헤티 왕국의 알렉산더 1세가 1483년과 1491년 두 차례 사절단을 모스크바로 파견하면서 이루어졌다. 그러나 러시아가 코카서스에서 너무 멀리 떨어져 있었기 때문에 이러한 사절단 중 어느 것도 해당 지역의 사건 경과에 영향을 미치지 못했다. 1488년 이반 3세는 마티아스 코르비누스 왕에게서 포병 주조공, 포병 장인, 금은 세공인, 이탈리아 건축가들을 구했다.

이반 3세는 합스부르크와의 관계에서 터키에 대항하는 동맹에 가입하면 왕(rex)의 칭호를 받을 수 있다는 제안을 받았지만, 그러한 제안을 거부하고 자신의 정책을 계속해서 키예프의 유산을 주장하고 자치군주(samoderzhets), 러시아 땅의 군주(gosudar), 모스크바와 전 러시아의 대공이라는 칭호를 채택했다. 1484년부터 이반 3세는 리보니아 기사단을 포함한 유럽의 2차 세력과의 외교 서신에서 차르(tsar)라는 칭호를 사용하기 시작했다. 때때로 이 칭호는 덴마크와의 1493년 조약에서 이반 3세를 "전 러시아의 황제(domino Johanne totius Rutzie imperator)"라고 부른 것처럼 "황제(imperator)"로 번역되었다. 이반 3세는 1489년 합스부르크 가문에도 이 칭호를 주장하기 시작했고, 자신을 신민과 외국 국가들에게 정교회 황제로 계속해서 묘사했다. 외교적 상황에서 가능할 때마다 이반 3세와 그의 대표자들은 그를 차르로 지칭했다. 이사벨 데 마다리아가에 따르면 러시아 군주의 칭호가 계속해서 rex로 번역되었다면 러시아의 유럽 국가 서열 동화가 훨씬 더 쉬웠을 것이다.

북유럽 문제에서 이반 3세는 덴마크의 요한과 공격적 동맹을 맺었고, 그를 "형제"라고 부른 막시밀리안 1세 황제와 정기적으로 서신을 교환했다. 그는 자신이 거주하는 인그리아에 이반고로드 요새라는 강력한 요새를 건설했는데, 이 요새는 러시아-에스토니아 국경에 위치해 리보니아 연합이 점령한 나르바 요새와 마주 보고 있다. 러시아-스웨덴 전쟁에서 이반 3세는 스웨덴으로부터 비보르크를 정복하려고 했지만, 이 시도는 크누트 포세 경이 이끄는 비보르크 성의 스웨덴 수비대에 의해 저지되었다.

이반 3세는 모스크바를 예전에 키예프 루스에 속했던 영토의 정당한 상속자로 여겼고, 이로 인해 리투아니아와의 전쟁이 벌어졌다. 여기에는 1480년대 후반과 1490년대 초반의 소규모 충돌이 포함된다. 1492년 카지미에시 4세의 죽음으로 폴란드와 리투아니아가 갈라서자, 리투아니아의 왕위는 카지미에시 4세의 아들 알렉산더가 차지했다. 약하고 무기력한 알렉산더는 이반 3세의 딸 헬레나와의 결혼이라는 정략 결혼을 통해 자신의 소유물을 지키려 했다. 그러나 이반 3세가 리투아니아 지역을 병합하려는 확고한 결의는 1499년 알렉산더로 하여금 장인과 맞서 싸우게 만들었다. 1500년 대규모 전쟁이 발발했고, 같은 해 베드로샤 전투에서 리투아니아군이 패배했다. 1503년 알렉산더는 체르니히우, 스타로두브, 노브호로드-시베르스키 및 기타 16개 도시를 양보함으로써 평화를 샀다. 스몰렌스크는 리투아니아의 손에 남아 있었지만, 이반 3세의 아들 바실리 3세는 1514년에 그 도시를 점령하게 된다.

이반 3세 통치기의 모스크바 국가는 서쪽에서는 리투아니아 대공국, 동쪽과 남쪽의 타타르 지배 지역에서는 조치 울루스의 정통 후계자를 자처하는 큰 홀드와 적대 관계에 있었으며, 이러한 동서의 적들이 동맹을 맺고 모스크바에 도전하는 상황이었다. 이 때문에 이반은 크림 칸국의 맹글리 1세 기레이와 동맹을 맺어 이에 대항했다.

아흐마드 칸은 모스크바 대공에게 공납과 신종의 재확인을 요구하며 여러 차례 모스크바를 공격했다. 1480년 10월, 아흐마드 칸은 카지미에시 4세의 원군을 기대하며 모스크바에 대한 대규모 원정을 시작했지만, 이반은 우그라 강에 대군을 집결시켜 아흐마드 군의 강 건너기를 저지했고, 아흐마드 칸은 수 주 후에 후퇴했다. 이 우그라 강변의 대치는 러시아가 “타타르의 멍에”에서 궁극적으로 해방되었음을 상징하는 사건으로서 러시아 역사에서 가장 중요한 사건 중 하나로 여겨진다.

이반 3세는 카잔 칸국의 보호국화도 시도했고, 1476년부터 1469년에 걸쳐 카잔에 세 차례 원정을 감행했지만 성공하지 못했다. 1482년에 카잔에서 칸의 후계자 다툼이 일어나자, 패배한 무함마드 아민 왕자가 모스크바로 도망쳐 도움을 요청했다. 이반은 1487년 모스크바 군을 이끌고 카잔을 포위하여 대립 칸 일함 왕자의 정권을 무너뜨렸다. 복위한 무함마드 아민은 이반 3세에 대한 충실한 동맹자가 되었고, 이반은 이후 리투아니아와의 전쟁에 전념하기가 용이해졌다. 그러나 이반은 타타르 여러 국가에 대한 공납을 불규칙적인 “선물”로 계속했으며, 타타르는 여전히 러시아의 위협으로 남아 있었다.

이반 3세는 1480년대부터 리투아니아 국경을 침범하기 시작하여 리투아니아 대공국 영토의 일부인 루스(키예프 루스) 서부에 대한 영향력을 구축해 나갔다. 1492년 카지미에시 4세가 사망하자 폴란드 왕위와 리투아니아 대공위가 두 아들에게 각각 계승됨으로써 양국의 동군연합이 일시적으로 해소되었다. 이반 3세는 이를 호기로 삼아 리투아니아 대공국 영토인 뱌즈마를 점령했다. 모스크바와 리투아니아는 1494년 휴전 조약을 맺었고, 리투아니아는 이반 3세가 주장하는 "전 루스의 군주"라는 칭호를 인정하고 모스크바가 점령한 리투아니아 영토(오카 강 상류 공국군 등)를 할양했다. 1495년에는 이반 3세의 딸 엘레나가 리투아니아 대공 알렉산데르와 결혼했다.

당시 리투아니아 대공국에서는 가톨릭교회가 국내 정교회 신자들을 탄압하고 있었고, 루스계 리투아니아 대귀족들 중에는 정교회 신자들에 대한 처우에 견디지 못하고 이반 3세에게 신종을 맹세하는 자들도 나타나기 시작했다. 1500년 5월, 이반 3세는 리투아니아에 대한 전쟁을 재개하여 베드로샤 전투에서 적군을 격파했다. 한편, 알렉산데르는 1501년 형이 죽자 폴란드 왕위를 계승하여 폴란드-리투아니아 연합 왕국을 부활시켰고, 폴란드 군대를 이 전쟁에 투입하여 중요 도시 스몰렌스크를 방어할 수 있었다. 1503년 4월에 다시 휴전 조약이 체결되었고, 모스크바는 체르니히우, 노브고로드-세베르스키 등을 포함한 리투아니아 지배하에 있던 루스 서부의 상당히 넓은 지역을 자국 영토에 편입시켰다.

발트해에 접한 노브고로드 공화국과 프스코프 공화국을 지배하에 두면서 이반 3세는 필연적으로 리보니아의 튜턴 기사단, 스웨덴 등과의 발트해 세계 패권 다툼에 휘말리게 되었다. 튜턴 기사단의 야심에 대항하기 위해 이반 3세는 1492년 나르바의 맞은편에 요새 도시 이반고로드를 건설했는데, 이곳은 경제적 기지로서도 번영했다. 이반 3세는 더 나아가 덴마크 왕 한스와 동맹을 맺고 1495년에는 공동으로 스웨덴과의 전쟁을 시작했지만, 이 전쟁은 덴마크에게만 이익이 되는 결과로 끝났다.

4. 유산과 평가

이반 3세는 러시아 역사에서 다양한 평가를 받는 인물이다. 긍정적인 측면과 부정적인 측면이 공존한다.

이반 3세는 여러 루스 공국들을 통합하여 러시아의 중앙집권화를 이룬 군주로 평가받는다.[4] 1480년에는 킵차크 한국으로부터 독립하여 240년간 지속된 타타르의 멍에에서 벗어나게 했다.[4] 동로마 제국의 마지막 황제의 조카인 소피아와 결혼하여 비잔티움 제국의 전제주의를 모스크바에 도입했다. 이를 통해 모스크바 대공은 동로마 제국의 후계자이자 정교회의 옹호자를 자처하며 쌍두 수리 문장을 러시아의 문장으로 채택했고, 모스크바는 '제3의 로마'로서 러시아 정교회를 형성하게 되었다.[4]

왕권신수설을 주장하고 교회의 신성 불가침을 확인했으며, 1497년에는 농노화를 위한 법적 기반을 마련했다. 이 시대에 모스크바는 공업과 농업 발전을 이루었으나, 농노제가 강화되었다는 비판도 받는다. 콘스탄티노플 함락 이후 정교회 교회법 학자들로부터 비잔티움 황제의 계승자로 여겨졌으며, 외국 서신에서 차르(Caesar (title)) 칭호를 사용하기 시작했다. 비잔티움의 상징과 의례 양식을 채택하여 모스크바 대공의 권력을 강화했다.

모스크바 크렘린을 재건하는 등 건축 사업에도 힘썼다. 이탈리아 건축가 리돌포 디 피오라반티를 초빙하여 성모승천 대성당, 팔라스 아 파셋 등 여러 성당과 궁전을 건설하게 했다. 우그라 강변의 대치를 통해 아흐마드 칸의 군대를 물리쳐 러시아가 “타타르의 멍에”에서 벗어나는 데 결정적인 역할을 했다.

그러나 이반 3세는 정적을 가혹하게 숙청하고 농노제를 강화하여 비판받기도 한다.[4] 권위주의적이고 중앙집권적인 통치 방식으로 인해 사회적 약자에 대한 배려가 부족했다는 평가를 받는다. 1497년 법전을 편찬하여 농민들의 이동성을 제한하고 지주에게 출구 수수료를 지불하도록 요구했는데, 이는 새로운 귀족 계급의 이익에 부합했다.[4] 이반 3세는 다음 세기에 러시아 발전에 부정적인 영향을 미칠 농노제의 기반을 마련했다는 평가를 받는다.[4] 이전의 ''루스카야 프라우다''에 비해 반란이나 폭동에 대한 사형 선고를 더 가혹하게 처벌했다.[4]

영국의 역사가 J. L. I. 페넬은 이반의 군사적, 경제적 성공과 지역 통치자들에 대한 통제력 집중화의 성공을 강조했지만, 그의 통치는 문화적 침체, 자유의 부족, 서구와의 고립으로도 특징지어졌다고 평가했다.

4. 1. 긍정적 평가

이반 3세는 러시아의 통합과 중앙집권화를 이룬 군주로 평가받는다. 그는 여러 루스 공국들을 병합하여 루스 통일을 강력하게 추진했으며,[4] 1480년에는 킵차크 한국에서 독립하여 러시아가 240년간 지속된 타타르의 멍에에서 벗어나도록 했다.동로마 제국의 마지막 황제의 조카인 소피아와 결혼하여 비잔티움 제국의 전제주의를 모스크바에 도입함으로써, 모스크바 대공은 동로마 제국의 후계자이자 정교회의 옹호자를 자처하며 쌍두 수리 문장을 러시아의 문장으로 채택했다. 이로써 모스크바는 '제3의 로마'로서 러시아 정교회를 형성하게 되었다.[4]

또한, 왕권신수설을 주장하고 교회의 신성 불가침을 확인했으며, 1497년에는 농노화를 위한 길을 열어 소지주 사족에게 노동력을 보증하였다. 이 시대에 모스크바는 공업과 농업 발전을 이루었으나, 농노제가 강화되었다.

콘스탄티노플 함락 이후 정교회 교회법 학자들로부터 비잔티움 황제의 계승자로 여겨졌으며, 외국 서신에서 차르(Caesar (title)) 칭호를 사용하기 시작했다. 비잔티움의 상징과 의례 양식을 채택하여 모스크바 대공의 권력을 강화했다.

모스크바 크렘린을 재건하는 등 건축 사업에도 힘썼다. 이탈리아 건축가 리돌포 디 피오라반티를 초빙하여 성모승천 대성당, 팔라스 아 파셋 등 여러 성당과 궁전을 건설하게 했다.

"대 러시아"의 영토를 정복하거나 지배하에 두어 "러시아 영토를 통합한 자"라고 불린다. 그의 통치 기간 동안 모스크바의 영토는 크게 확장되었고, 이전의 분봉국들은 모스크바의 속주로 편입되었다.

우그라 강변의 대치를 통해 아흐마드 칸의 큰 홀 군대를 물리쳐 러시아가 “타타르의 멍에”에서 벗어나는 데 결정적인 역할을 했다.

이반 3세의 통치는 군사적, 경제적 성공과 중앙집권화의 업적을 이루었지만, 동시에 문화적 침체, 자유의 부족, 서구와의 고립을 초래했다는 평가도 받는다.

4. 2. 부정적 평가

이반 3세는 정적을 가혹하게 숙청하고 농노제를 강화하여 비판받는다.[4] 권위주의적이고 중앙집권적인 통치 방식으로 인해 사회적 약자에 대한 배려가 부족했다는 평가를 받는다.1497년 법전을 편찬하여 농민들의 이동성을 제한하고 지주에게 출구 수수료를 지불하도록 요구했는데, 이는 새로운 귀족 계급의 이익에 부합했다.[4] 이반 3세는 다음 세기에 러시아 발전에 부정적인 영향을 미칠 농노제의 기반을 마련했다는 평가를 받는다.[4] 이전의 ''루스카야 프라우다''에 비해 반란이나 폭동에 대한 사형 선고를 더 가혹하게 처벌했다.[4]

영국의 역사가 J. L. I. 페넬(존 리스터 일링워스 페넬(John Lister Illingworth Fennell))은 이반의 군사적, 경제적 성공과 지역 통치자들에 대한 통제력 집중화의 성공을 강조했지만, 그의 통치는 문화적 침체, 자유의 부족, 서구와의 고립으로도 특징지어졌다고 평가했다.

참조

[1]

서적

Historical Genealogy

https://books.google[...]

Zerkalo

1993

[2]

서적

Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy from Peter the Great to the Abdication of Nicholas II - New Abridged One-Volume Edition

https://books.google[...]

Princeton University Press

2013-10-31

[3]

서적

The Polish-Lithuanian State, 1386-1795

https://books.google[...]

University of Washington Press

2014-07-01

[4]

서적

Medieval Russian Culture, Volume II

https://books.google[...]

Univ of California Press

2022-05-13

[5]

서적

地図で読む世界の歴史 ロシア

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com