잔류 일본병

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

잔류 일본병은 제2차 세계 대전 종전 후에도 종전 사실을 알지 못하거나, 전범 재판 회피 등을 위해 현지에 남아 숨어 지낸 일본군 병사들을 지칭한다. 이들은 주로 정보 부족, 전범 재판 회피, 현지 적응, 전후 혼란과 이념 갈등 등의 이유로 잔류를 선택했다. 주요 잔류 지역은 중국, 인도네시아, 베트남, 말레이시아, 태국-미얀마, 소련, 필리핀, 괌 등이었으며, 요코이 쇼이치, 오노다 히로오 등이 대표적인 인물이다. 잔류 일본병 관련 정보는 불확실하거나 사기 행위와 연관된 경우가 많으며, 생존 가능성은 매우 낮게 평가된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 잔류 일본병 - 오노다 히로

오노다 히로는 제2차 세계 대전 종전 후에도 필리핀 루방섬에서 30년 가까이 항복하지 않고 게릴라전을 수행한 일본군 장교로, 종전을 믿지 않고 은둔 생활을 하다 1974년 옛 상관의 투항 명령을 받고 귀환하여 일본 사회에 큰 반향을 일으켰다. - 잔류 일본병 - 봉고봉고 대소동

1977년 이탈리아 만화 《봉고봉고》를 원작으로 한 영화 봉고봉고 대소동은 앨런과 찰리가 무인도에 표류하여 원주민과 교류하며 해적, 범죄 조직, 일본군 잔존병과의 갈등 속에서 인간의 탐욕, 우정, 삶의 의미를 탐구하는 모험을 그린다. - 일본의 제2차 세계 대전의 여파 - 샌프란시스코 강화조약

샌프란시스코 강화조약은 1951년 일본이 주권을 회복하고 국제 사회에 복귀하도록 한 평화 조약이나, 전후 처리 과정의 이견과 냉전으로 일부 국가가 배제되었고 영토 및 배상 문제에 대한 모호한 조항들이 동아시아 분쟁 요소로 남아 대한민국이 불리한 입장에 놓였다. - 일본의 제2차 세계 대전의 여파 - 극동위원회

극동위원회는 제2차 세계대전 후 연합국이 일본 점령 정책을 조율하기 위해 설립된 국제 기구로, 미국의 주도 하에 일본의 재건과 민주화 과정에 중요한 역할을 수행했지만 샌프란시스코 평화조약 발효와 함께 해산되었다. - 제2차 세계 대전의 저항운동 - 후크발라합

후크발라합은 1942년 루손섬에서 결성된 농민 기반 반일 게릴라 조직으로, 일본군 축출과 지주 계급 타도를 목표로 활동했으나, 전후 미국의 반공 정책으로 탄압받으며 필리핀 사회의 불평등과 토지 문제를 드러낸 반란을 일으켰다. - 제2차 세계 대전의 저항운동 - 우크라이나 반란군

우크라이나 반란군은 제2차 세계 대전 중 및 이후 우크라이나에서 활동한 우크라이나 민족주의 무장 조직으로, 우크라이나 독립을 목표로 독일, 폴란드, 소련 등에 맞서 싸웠으나, 홀로도모르, 독일 협력, 폴란드인 학살, 소련 저항 등으로 논란이 있으며, 로만 슈케비치의 지휘하에 조직되어 소련에 의해 궤멸되었지만 우크라이나 독립 후 재평가되고 있다.

2. 잔류 배경

2. 1. 정보 부족 및 불신

종전 소식을 접하지 못했거나, 이를 연합군의 거짓 선전으로 믿고 전투를 계속한 일본군도 존재했다. 미국령 괌에 1972년까지 잠복해 있던 요코이 쇼이치 군조나, 필리핀 루방 섬에 1974년까지 잠복해 있던 오노다 히로오 육군 소위 등이 대표적인 사례이다.최근에도 인도네시아나 필리핀 등 구 일본군이 전개했던 지역에서 잔류 일본병 발견에 대한 정보가 흘러나오기도 하지만, 대부분의 정보는 불확실하며 진실이 매우 의심스럽다는 것이 후생노동성의 견해이다. 특히 2005년 5월 27일, 필리핀 민다나오 섬에서 구 육군 제30사단 소속 일본군 2명과 군의관 3명이 생존해 있다는 보도가 있었으나,[54][55][56][57] 이는 모로 이슬람 해방 전선이나 신인민군의 활동 지역이라 상세한 조사가 어려웠고,[55] 정보의 신빙성에도 의문이 제기되었다.[60][61][62] 결국 아무런 증거도 나오지 않아 보도는 종식되었다.[63][64][65][66]

인도네시아는 2014년 오노 모리의 사망으로 공식적으로 잔류 일본병이 없어졌다고 여겨지며, 필리핀에서는 야마시타 골드나 M 자금 등의 사기[67]와 관련하여 잔류 일본병에 대한 미확인 정보가 많지만, 재필 일본 대사관은 2015년 현재도 관련 정보가 있으면 조사를 하고 있다고 한다.[68] 한편, 후생노동성은 전사 기록이 없고 소식이 확인되지 않는 전 일본군이 2005년 4월 시점에 21명 있었다고 밝혔다.[58]

2. 2. 전범 재판 회피

전쟁 범죄 행위로 인해 본국으로 송환될 시 재판 및 처벌을 받을 것을 두려워하여 잔류를 택한 경우이다.[54][55][56][57] 인도네시아는 2014년 오노 모리의 사망으로 공식적으로 잔류 일본병은 한 명도 없어진 것으로 여겨지고 있으며, 필리핀에서는 야마시타 골드나 M 자금 등의 사기[67], 잔류 일본인이라고 주장하는 현지인의 국적 인정 문제와 관련하여 잔류 일본병에 대한 미확인 정보가 범람하고 있다고 하지만, 재필일본 대사관은 2015년 현재도 조금이라도 잔류 일본병에 대한 정보가 있으면 그때마다 조사를 하고 있다고 한다.[68] 후생노동성은 잔류 일본병이 된 것으로 추정되는, 전사 기록이 없고 인도를 포함한 전후 소식이 정확히 확인되지 않는 전 일본군이 2005년 4월 시점에서 21명 있었다고 하며, 내역은 중국 16명, 구 소련 2명, 사할린·버마·베트남이 각각 1명이었다.[58]2. 3. 현지 적응 및 정착

제2차 세계 대전 종전 후에도 현지에 남아 정착한 일본군 병사들이 있었다. 이들은 현지에서 새로운 생활 기반을 마련하거나, 현지 여성과 결혼하는 등 개인적인 이유로 잔류를 선택하였다.[54][55][56][57]미국령 괌에서 1972년까지 잠복했던 요코이 쇼이치 군조나, 필리핀 루방 섬에서 1974년까지 잠복했던 오노다 히로오 육군 소위처럼, 종전을 알지 못하고 정글에 숨어 지낸 경우도 있었다.[54][55][56][57]

2005년 5월에는 필리핀 민다나오 섬에서 구 육군 제30사단 소속 일본군 2명과 군의관 3명이 생존해 있다는 보도가 있었으나,[54][55][56][57] 이는 모로 이슬람 해방 전선과 신인민군의 활동 지역이라 조사가 어려웠고,[55][59] 정보의 신빙성에도 의문이 제기되어 결국 사실로 확인되지 않았다.[60][61][62]

인도네시아에서는 2014년 오노 모리의 사망으로 공식적으로 잔류 일본병이 모두 사라진 것으로 여겨진다. 필리핀에서는 야마시타 골드나 M 자금 관련 사기[67] 등으로 인해 잔류 일본병 관련 미확인 정보가 많지만, 주 필리핀 일본 대사관은 2015년 현재도 관련 정보가 있을 때마다 조사를 진행하고 있다고 한다.[68]

후생노동성에 따르면, 2005년 4월 기준으로 전사 기록이 없고 전후 소식이 확인되지 않는 전 일본군 21명이 잔류 일본병으로 추정되었으며, 이들은 중국(16명), 구 소련(2명), 사할린, 버마, 베트남(각 1명)에 있었다.[58]

2. 4. 전후 혼란과 이념 갈등

전후 혼란스러운 정세 속에서, 공산주의 등 특정 이념에 동조하여 현지 독립 운동이나 내전에 참전한 경우가 있었다. 미국령 괌에 1972년까지 잠복해 있던 요코이 쇼이치 군조나, 필리핀 루방 섬에 1974년까지 잠복해 있던 오노다 히로오 육군 소위 등의 사례와 같이 정글 등에 잠복하여 종전을 알지 못하고 전투를 지속한 일본군도 존재했다.[54][55][56][57]최근에도 인도네시아나 필리핀 등 구 일본군이 전개했던 지역에서 '종전을 알지 못하고 정글 깊숙한 곳에서 숨어 지내고 있다'는 잔류 일본병 발견 정보가 흘러나오기도 하지만, 대부분은 불확실하며 진실이 매우 의심스럽다(후생노동성의 견해).[58] 특히 2005년 5월 27일, 필리핀 민다나오 섬에서 구 육군 제30사단 소속 일본군 2명과 구 육군 군의 3명이 생존해 있다는 보도가 있었으나, 현지 조사가 어려웠고 정보의 신빙성에 의문이 제기되어 결국 보도는 종식되었다.[59][60][61][62][63][64][65][66]

인도네시아는 2014년 오노 모리의 사망으로 공식적으로 잔류 일본병이 한 명도 없는 것으로 여겨지고 있으며, 필리핀에서는 야마시타 골드나 M 자금 등의 사기[67]와 관련하여 잔류 일본병에 대한 미확인 정보가 범람하고 있지만, 재필일본 대사관은 2015년 현재도 관련 정보가 있으면 조사를 하고 있다고 한다.[68] 후생노동성은 2005년 4월 시점에서 전사 기록이 없고 전후 소식이 확인되지 않는 전 일본군이 21명 있었다고 밝혔으며, 내역은 중국 16명, 구 소련 2명, 사할린·버마·베트남이 각각 1명이었다.[58]

3. 주요 지역별 잔류 현황

중국 대륙에서는 잔류 일본군이 비군인 재류 일본인과 함께 다수가 국민당군이나 공산당군에 참가하여 약 5,600명이 국공 내전을 치렀다.[38] 산시성에서는 국민당군에 군인·비군인 합쳐 약 2,600명의 일본인이 참가하여 종전 후에도 4년 동안 전투원으로 싸웠다.[39] 또한, 팔로군 지배 지역에서는 구 일본 육군 비행대장을 비롯한 대원 300여 명이 교관이 되어 파일럿을 양성(둥베이 민주 연합군 항공학교)하고, 총 3,000여 명의 일본인이 참가했다.[39]

제2차 세계 대전 종전 후, 수카르노가 독립을 선언했음에도 불구하고, 옛 종주국인 네덜란드가 재식민지화를 시도하여 영국 등의 지원을 받아 인도네시아 독립 전쟁이 발발했다.[39] 이 과정에서 일본군으로부터 많은 무기가 독립파의 손에 넘어가고, 구 일본군 장병이 독립군의 장병 교육 및 작전 지도를 하는 동시에, 스스로 전투에 참여하기도 했다.[39] 독립 전쟁 종결 후, 인도네시아에서는 많은 전 일본군 병사가 독립 전쟁에 대한 공적을 기려 서훈되었다.[39] 인도네시아 잔류 일본군은 기록상 총 903명으로 기록되어 있다.[39]

인도네시아 잔류 일본병들이 만든 상호부조 조직인 '복지 친구회'는 일본으로 유학하는 일본계 인도네시아인 학생들에게 장학금을 지급하는 등, 일본과 인도네시아의 가교 역할을 했다.[40] 전 잔류 일본병들은 매년 열리는 인도네시아 독립 기념식에도 초청받았지만, 사망하거나 고령으로 건강이 악화되는 등으로 참가자가 줄어들어, 2014년 기념식에는 한 명도 참가하지 못했다.[40]

2014년 8월 25일, 인도네시아 이름 라흐마트로 알려진 오노 모리가 94세로 사망했다.[41][42] 오노는 마지막 잔류 일본병으로 알려졌지만(행방불명자 제외), 후술할 러시아의 다나카 아키오가 발견되면서 기록이 변경되었다.[41][42] 이로써 소재가 확인된 인도네시아 잔류 일본병은 전원 사망 또는 귀국한 것으로 알려졌다.[41][42] 오노의 장례는 인도네시아 국군이 거행했으며, 관에는 인도네시아 국기가 덮였고, 칼리바타 영웅 묘지에 매장되었다.[43]

프랑스의 식민지 지배로 돌아간 베트남에는 700명에서 800명의 일본군이 잔류하였으며,[44] 베트남 독립 전쟁 중에는 꽝응아이 육군 중학교 등 몇몇 군사 학교에서 구 일본 육군 장교, 하사관에 의한 군사 교육이 이루어졌다.[45] 베트남 독립 전쟁에 참가하여 전사한 구 일본군 중에는 열사 묘지에 현창된 사람도 있다.[45] 일본으로 귀국한 일본군 중 일부는 후에 베트남에서 훈장을 수여받은 사람도 있다. 또한 일월 무역회나 일본 베트남 우호 협회 등의 단체를 설립하여 양국의 우호 관계를 지속하고 있다.

말라야 공산당(말라야 인민 항일군)의 영국(말라야 연합)에 대한 독립 투쟁에 공감하거나, 포로 수용소에서 탈출한 사람들을 중심으로 약 200~400명이 잔류 일본군이 되었다.[39] 말라야 공산당이나 말라야 민족 해방군에 참전한 이들 잔류 일본군의 투쟁 기록은 인도네시아 독립 전쟁에 참가한 사람들의 기록과 비교하여 체계적인 연구나 자료가 이루어진 예가 드물어 그 실태가 밝혀지지 않은 경우가 많다.[47]

임팔 작전의 격전지였던 태국-미얀마 국경 지대에는 패주 중에 부대에서 낙오되거나 도망쳐 행방불명이 된 끝에 현지에 정착하거나, 버마의 하프의 미즈시마 상등병처럼 전우의 위령을 위해 현지에 남는 형태로 잔류 일본군이 약 1000명 발생했다.[39] 이러한 잔류 일본군의 기록은 2009년 마쓰바야시 가오리에 의해 다큐멘터리 영화 "꽃과 병사"에서 다루어졌지만[48], 같은 해 1월 25일에 후지타 마츠키치[49], 10월 26일에 나카노 야이치로가 잇달아 사망하면서, 해당 국가의 잔류 일본군은 한 명도 남지 않게 되었다. 나카노를 소재로 한 저서 『귀환하지 않고 잔류 일본군 60년째의 증언』을 저술한 아오누마 요이치로에 따르면, 아오누마가 2005년 시점에서 취재한 아시아 각국의 14명의 잔류 일본군은, 2014년에 인도네시아에서 오노가 사망한 시점에서 생존자가 한 명도 남지 않게 되었다고 한다.[50]

노몬한 사건 및 시베리아 억류와는 달리, 일본의 태평양 전쟁 패전과 관련하여 발생한 사례와는 별개로, 소비에트 연방 및 몽골 인민 공화국에는 태평양 전쟁 발발 이전부터 "잔류 일본병"이 존재했다.[51] 이들의 대부분은 노몬한 사건 당시 포로가 되어 공산주의로 전향하거나, 현지 러시아 여성과 결혼하는 등 공산권의 일원으로서 살아갈 것을 결심한 사람들이었다.[51] 시베리아 억류 당시, 적지 않은 억류 일본군들이 이러한 잔류 일본군들을 만났으며, 억류 일본군 중에서도 공산주의로 전향하여 그대로 현지에 잔류하는 사람들도 나타났고,[52] 최종적으로 약 800명이 잔류 일본병이 되었다. 2017년 확인 가능한 마지막 잔류 일본병인 다나카 아키오/田中昭夫일본어가 72년 만에 러시아에서 귀국했다.[53]

미국군의 세력권으로 필리핀의 거의 전역이 돌아간 1945년 2월 이후에도, 상당수의 일본군 병사가 게릴라전 및 첩보를 목적으로 필리핀 각지에 잔류했다.[58] 같은 해 8월에 일본이 무조건 항복한 것을 알지 못한 병사들의 대부분은 그 후 독립한 필리핀 각지에서 전투를 계속했다. 그러나 그 후, 종전을 알고 필리핀군이나 경찰에 투항하거나, 총격전 끝에 사살되면서 수가 줄어들었다.[58] 1974년 3월 10일에 마지막까지 남았던 오노다 히로오가 전 상관으로부터 명령을 받고 필리핀군에 투항하여 귀국하면서 필리핀에는 잔류 일본군이 존재하지 않게 되었다고 여겨지고 있다.[58]

민다나오 섬에서는, 2005년 5월의 잔류 일본군 소동 이전부터 여러 잔류 일본군의 미확인 정보가 현지에서 소문으로 돌았으며, 1972년 8월과 1973년 11월 두 차례에 걸쳐 후생성의 조사반이 현지에 들어가 조사를 했지만 결국 발견에 이르지 못했다.[58] 2005년 5월에는 두 명의 노인이 필리핀 정글에서 나와 전직 군인이라고 주장했으나, 언론의 주목으로 인해 사라져 다시는 소식이 들리지 않게 되었다.[27] 이후 이들이 나타난 지역이 몸값 납치와 이슬람 분리주의자들의 공격으로 "악명 높은" 곳이기 때문에, 사기극이거나 납치 시도라는 의심이 제기되었다.[27][28] 도쿄 신문은 필리핀에서 잔류 일본군에 대한 확인되지 않은 정보가 만연하고 있으며, 이러한 보고는 야마시타 골드와 ja/M자금일본어(The M Fund)와 같은 재산과 관련된 사기 행위와 연관되어 있다고 보도했다.[29]

1944년 8월에 벌어진 괌 전투에서 괌 섬은 미국의 손에 넘어갔지만, 살아남은 일부 일본군 병사들은 산속에 숨어들어 미군을 상대로 게릴라전을 펼쳤다. 그러나 1945년 8월 일본군의 무조건 항복 사실을 알지 못한 채 잔류한 병사들도 있었다. 이후 그들은 정글이나 대나무 숲에 스스로 만든 벙커 등에서 생활했지만, 질병과 현지 경찰과의 총격전 등으로 수가 줄어들었다. 마지막으로 남은 요코이 쇼이치가 1972년 1월 24일에 발견되어, 같은 해 2월 2일에 만 57세로 일본에 귀환했다.

3. 1. 중국

중국 대륙에서는 잔류 일본군이 비군인 재류 일본인과 함께 다수가 국민당군이나 공산당군에 참가하여 약 5,600명이 국공 내전을 치렀다.[38] 산시성에서는 국민당군에 군인·비군인 합쳐 약 2,600명의 일본인이 참가하여 종전 후에도 4년 동안 전투원으로 싸웠다.[39] 또한, 팔로군 지배 지역에서는 구 일본 육군 비행대장을 비롯한 대원 300여 명이 교관이 되어 파일럿을 양성(둥베이 민주 연합군 항공학교)하고, 총 3,000여 명의 일본인이 참가했다.[39]3. 2. 인도네시아

제2차 세계 대전 종전 후, 수카르노가 독립을 선언했음에도 불구하고, 옛 종주국인 네덜란드가 재식민지화를 시도하여 영국 등의 지원을 받아 인도네시아 독립 전쟁이 발발했다.[39] 이 과정에서 일본군으로부터 많은 무기가 독립파의 손에 넘어가고, 구 일본군 장병이 독립군의 장병 교육 및 작전 지도를 하는 동시에, 스스로 전투에 참여하기도 했다.[39] 독립 전쟁 종결 후, 인도네시아에서는 많은 전 일본군 병사가 독립 전쟁에 대한 공적을 기려 서훈되었다.[39] 인도네시아 잔류 일본군은 기록상 총 903명으로 기록되어 있다.[39]인도네시아 잔류 일본병들이 만든 상호부조 조직인 '복지 친구회'는 일본으로 유학하는 일본계 인도네시아인 학생들에게 장학금을 지급하는 등, 일본과 인도네시아의 가교 역할을 했다.[40] 전 잔류 일본병들은 매년 열리는 인도네시아 독립 기념식에도 초청받았지만, 사망하거나 고령으로 건강이 악화되는 등으로 참가자가 줄어들어, 2014년 기념식에는 한 명도 참가하지 못했다.[40]

2014년 8월 25일, 인도네시아 이름 라흐마트로 알려진 오노 모리가 94세로 사망했다.[41][42] 오노는 마지막 잔류 일본병으로 알려졌지만(행방불명자 제외), 후술할 러시아의 다나카 아키오가 발견되면서 기록이 변경되었다.[41][42] 이로써 소재가 확인된 인도네시아 잔류 일본병은 전원 사망 또는 귀국한 것으로 알려졌다.[41][42] 오노의 장례는 인도네시아 국군이 거행했으며, 관에는 인도네시아 국기가 덮였고, 칼리바타 영웅 묘지에 매장되었다.[43]

3. 3. 베트남

프랑스의 식민지 지배로 돌아간 베트남에는 700명에서 800명의 일본군이 잔류하였으며,[44] 베트남 독립 전쟁 중에는 꽝응아이 육군 중학교 등 몇몇 군사 학교에서 구 일본 육군 장교, 하사관에 의한 군사 교육이 이루어졌다.[45] 베트남 독립 전쟁에 참가하여 전사한 구 일본군 중에는 열사 묘지에 현창된 사람도 있다.[45] 일본으로 귀국한 일본군 중 일부는 후에 베트남에서 훈장을 수여받은 사람도 있다. 또한 일월 무역회나 일본 베트남 우호 협회 등의 단체를 설립하여 양국의 우호 관계를 지속하고 있다.3. 4. 말레이시아 (말라야)

말라야 공산당(말라야 인민 항일군)의 영국(말라야 연합)에 대한 독립 투쟁에 공감하거나, 포로 수용소에서 탈출한 사람들을 중심으로 약 200~400명이 잔류 일본군이 되었다.[39] 말라야 공산당이나 말라야 민족 해방군에 참전한 이들 잔류 일본군의 투쟁 기록은 인도네시아 독립 전쟁에 참가한 사람들의 기록과 비교하여 체계적인 연구나 자료가 이루어진 예가 드물어 그 실태가 밝혀지지 않은 경우가 많다.[47]3. 5. 태국-미얀마

임팔 작전의 격전지였던 태국-미얀마 국경 지대에는 패주 중에 부대에서 낙오되거나 도망쳐 행방불명이 된 끝에 현지에 정착하거나, 버마의 하프의 미즈시마 상등병처럼 전우의 위령을 위해 현지에 남는 형태로 잔류 일본군이 약 1000명 발생했다.[39] 이러한 잔류 일본군의 기록은 2009년 마쓰바야시 가오리에 의해 다큐멘터리 영화 "꽃과 병사"에서 다루어졌지만[48], 같은 해 1월 25일에 후지타 마츠키치[49], 10월 26일에 나카노 야이치로가 잇달아 사망하면서, 해당 국가의 잔류 일본군은 한 명도 남지 않게 되었다. 나카노를 소재로 한 저서 『귀환하지 않고 잔류 일본군 60년째의 증언』을 저술한 아오누마 요이치로에 따르면, 아오누마가 2005년 시점에서 취재한 아시아 각국의 14명의 잔류 일본군은, 2014년에 인도네시아에서 오노가 사망한 시점에서 생존자가 한 명도 남지 않게 되었다고 한다.[50]3. 6. 소련·몽골

노몬한 사건 및 시베리아 억류와는 달리, 일본의 태평양 전쟁 패전과 관련하여 발생한 사례와는 별개로, 소비에트 연방 및 몽골 인민 공화국에는 태평양 전쟁 발발 이전부터 "잔류 일본병"이 존재했다.[51] 이들의 대부분은 노몬한 사건 당시 포로가 되어 공산주의로 전향하거나, 현지 러시아 여성과 결혼하는 등 공산권의 일원으로서 살아갈 것을 결심한 사람들이었다.[51] 시베리아 억류 당시, 적지 않은 억류 일본군들이 이러한 잔류 일본군들을 만났으며, 억류 일본군 중에서도 공산주의로 전향하여 그대로 현지에 잔류하는 사람들도 나타났고,[52] 최종적으로 약 800명이 잔류 일본병이 되었다. 2017년 확인 가능한 마지막 잔류 일본병인 다나카 아키오/田中昭夫일본어가 72년 만에 러시아에서 귀국했다.[53]3. 7. 필리핀

미국군의 세력권으로 필리핀의 거의 전역이 돌아간 1945년 2월 이후에도, 상당수의 일본군 병사가 게릴라전 및 첩보를 목적으로 필리핀 각지에 잔류했다.[58] 같은 해 8월에 일본이 무조건 항복한 것을 알지 못한 병사들의 대부분은 그 후 독립한 필리핀 각지에서 전투를 계속했다. 그러나 그 후, 종전을 알고 필리핀군이나 경찰에 투항하거나, 총격전 끝에 사살되면서 수가 줄어들었다.[58] 1974년 3월 10일에 마지막까지 남았던 오노다 히로오가 전 상관으로부터 명령을 받고 필리핀군에 투항하여 귀국하면서 필리핀에는 잔류 일본군이 존재하지 않게 되었다고 여겨지고 있다.[58]민다나오 섬에서는, 2005년 5월의 잔류 일본군 소동 이전부터 여러 잔류 일본군의 미확인 정보가 현지에서 소문으로 돌았으며, 1972년 8월과 1973년 11월 두 차례에 걸쳐 후생성의 조사반이 현지에 들어가 조사를 했지만 결국 발견에 이르지 못했다.[58] 2005년 5월에는 두 명의 노인이 필리핀 정글에서 나와 전직 군인이라고 주장했으나, 언론의 주목으로 인해 사라져 다시는 소식이 들리지 않게 되었다.[27] 이후 이들이 나타난 지역이 몸값 납치와 이슬람 분리주의자들의 공격으로 "악명 높은" 곳이기 때문에, 사기극이거나 납치 시도라는 의심이 제기되었다.[27][28] 도쿄 신문은 필리핀에서 잔류 일본군에 대한 확인되지 않은 정보가 만연하고 있으며, 이러한 보고는 야마시타 골드와 ja/M자금일본어(The M Fund)와 같은 재산과 관련된 사기 행위와 연관되어 있다고 보도했다.[29]

3. 8. 괌

1944년 8월에 벌어진 괌 전투에서 괌 섬은 미국의 손에 넘어갔지만, 살아남은 일부 일본군 병사들은 산속에 숨어들어 미군을 상대로 게릴라전을 펼쳤다. 그러나 1945년 8월 일본군의 무조건 항복 사실을 알지 못한 채 잔류한 병사들도 있었다. 이후 그들은 정글이나 대나무 숲에 스스로 만든 벙커 등에서 생활했지만, 질병과 현지 경찰과의 총격전 등으로 수가 줄어들었다. 마지막으로 남은 요코이 쇼이치가 1972년 1월 24일에 발견되어, 같은 해 2월 2일에 만 57세로 일본에 귀환했다.4. 주요 인물

- 오바 사카에(육군 대위, 1945년 12월 1일까지 사이판 섬 탓포초 산에서 180명 정도의 장병, 민간인을 데리고 잠복)

- 이가와 쇼 (육군 소좌, 1946년, 베트남 독립 전쟁에서 전사)

- 쓰치다 키요이치 (해군 이등병조, 팔라우에서 부하와 함께 펠렐리우 섬에 잠복. 1947년에 귀국)

- 야마구치 나가시 (육군 소위, 팔라우에서 유격전을 속행, 1949년에 귀국)

- 이시이 다쿠오 (육군 소좌, 꽝아이 군정 학교, 토이호아 육군사관학교 교관, 1950년, 베트남 독립 전쟁에서 전사)

- 나카하라 미쓰노부 (육군 소위, 베트남 독립 전쟁 지원, 꽝아이 육군사관학교 교관. 1950년대에 귀국[69] . 일월무역회 회장)

- 타니모토 키쿠오 (육군 소위, 육군 나카노 학교 출신. 베트남 독립 전쟁 지원, 꽝아이 육군사관학교 교관. 1954년 귀국)

- 이와이 코시로 (하이퐁에서 초밥 요리사로 일하며 종전 직전에 소집. 베트남 독립 전쟁 지원, 비엣 장군의 부하로 정찰대대장으로 보좌[70])

- 하야시 야이치로 (육군 소좌, 동북 민주 연군 항공 학교에서 중국 공산당 공군 창립에 기여. 중일 우호 협회 회장. 1956년 귀국)

- 히나타 마사루 (육군 소위, 중국 공산당군 장교로 국공 내전 참가. 참모, 대대장, 포병 학교 교관 등. 1958년 귀국)

- 후카야 요시하루 (육군 헌병조장, 종전 후에도 중국에서 특수 임무를 수행하여 중국 당국에 체포되어 수감. 1978년 귀국)

- 다나카 기요아키, 하시모토 게이시 (1989년까지 말라야 공산당게릴라에 참가. 1990년 귀국)

- 이시다 토시로 (중국 잔류. 1993년 귀국)

- 고 렌기 (대만계 일본인 공작원. 베트남에서 특수 업무를 지속, 1994년 잠시 대만으로 귀국)

- 아베 테쓰로 (시베리아 억류 후, 카자흐스탄으로 이주. 1994년 귀국)

- 하치야 야사부로 (러시아 잔류. 1997년 귀국)

- 우에노 이시노스케 (가라후토 잔류 후, 우크라이나에 정주. 2006년에 잠시 귀국)

- 다나카 아키오 (소련에 잔류, 2017년 귀국)

4. 1. 오바 사카에

오바 사카에(大場 栄) 대위는 46명의 부대를 이끌고 사이판 전투 이후 미군에 대항하는 게릴라전을 벌였으며, 전쟁이 끝난 지 3개월 후인 1945년 12월 1일에 항복했다. 오바 사카에는 사이판 섬 탓포초 산에서 180명 정도의 장병, 민간인을 데리고 잠복했다.4. 2. 이가와 쇼

이가와 쇼는 육군 소좌로, 1946년 베트남 독립 전쟁에서 전사했다.4. 3. 아카츠 유이치

일등병 아카츠 유이치는 1944년부터 필리핀 루방 섬에서 계속 싸웠다.[5] 1949년 9월 아카츠 유이치는 오노다 부대에서 도망쳤고, 1950년 3월 로옥 마을에서 항복한 뒤[5] 1951년에 귀국했다.4. 4. 시마다 쇼이치

1954년 5월 7일 필리핀 루방 섬에서 전사했다.[71]4. 5. 오노다 히로오

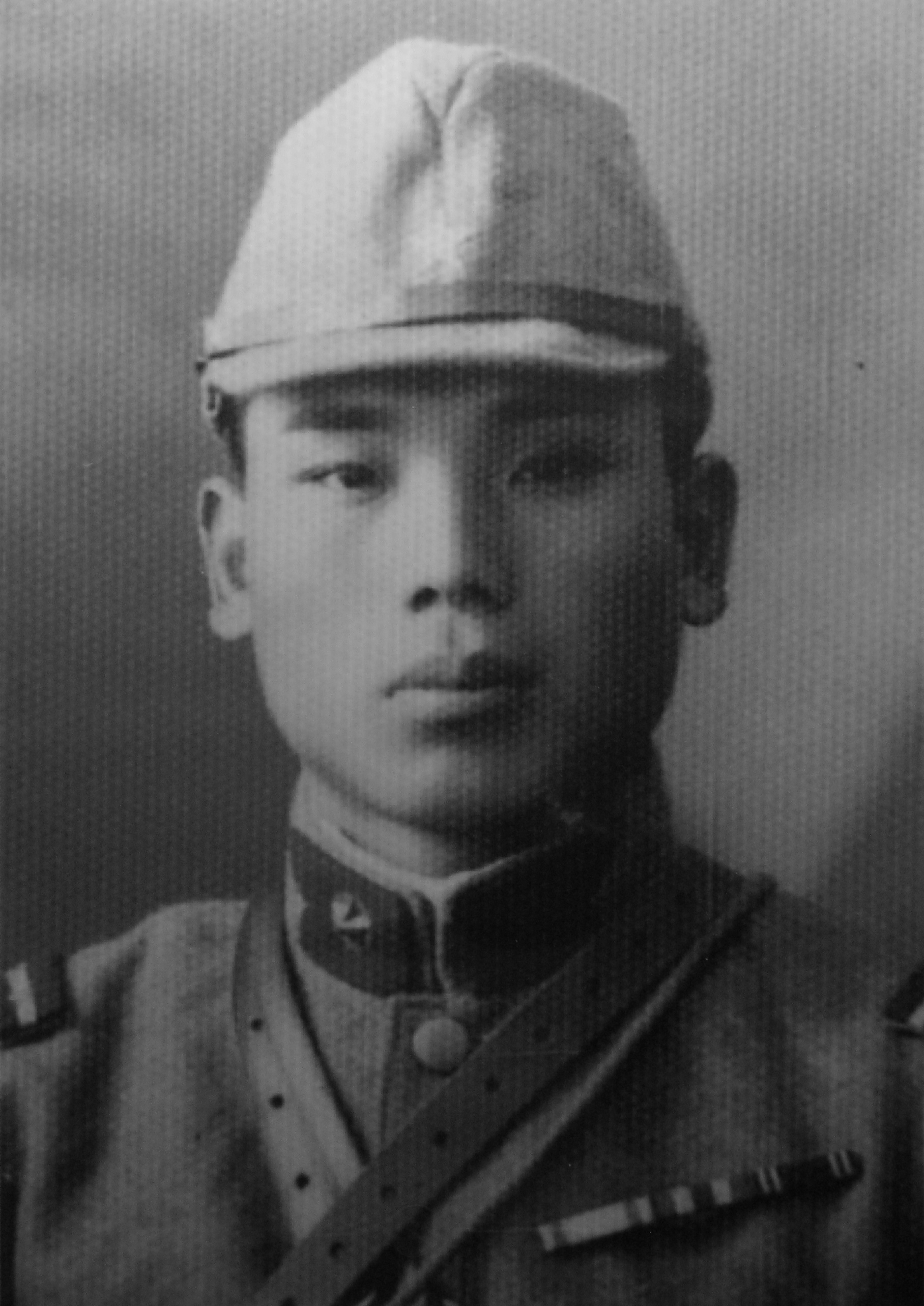

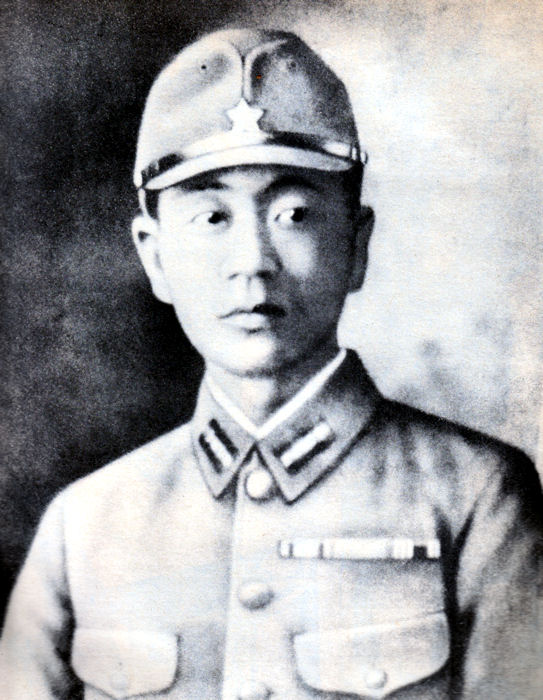

오노다 히로오는 육군 나카노 학교 출신의 육군 소위로, 1974년까지 필리핀 루방 섬에서 임무를 수행했다.[1] 1944년 필리핀 루방 섬에서 일본군 잔류병이 되기 전의 오노다 히로오는

4. 6. 고즈카 긴시치

오노다 히로오와 함께 필리핀 루방 섬에서 1972년 10월 19일 전사했다.[71] 그의 일은 와카이치 코지의 저서 『최후의 전사 육군 일등병 · 고즈카 긴시치』에 자세히 쓰여 있다. 고즈카 긴시치는 육군 상등병이었다.[71]4. 7. 나카무라 테루오

인도네시아 모로타이 섬에 잠복해 있다가 발견되어 대만으로 귀국했다.[23][13] 아미스어로 된 아미스족 출신이며 타카사고 의용대의 일원이었던 사병 나카무라 테루오(아미스어: 아툰 팔라린)는 인도네시아 공군에 의해 모로타이 섬에서 발견되었고, 1974년 12월 18일 수색대에 항복했다.[23][13] 일본어와 중국어를 모두 할 줄 몰랐던 나카무라는 마지막 확인된 잔류병이었다.4. 8. 요코이 쇼이치

쇼이치 요코이 하사는 1944년 연합군이 괌 섬을 탈환한 지 거의 28년 만인 1972년 1월 24일 괌에서 발견되었다.[23][11] 1972년 1월, 이토 마사시의 부하였던 요코이는 괌에서 체포되었다.[23][11] 그는 1944년부터 1972년 1월까지 괌에서 은신했다.[23][11]

5. 논란 및 문제점

1981년, 일본 국회의 한 위원회는 솔로몬 제도의 벨라 라벨라 숲에 잔류병이 여전히 살고 있다는 신문 보도를 언급했으나, 이는 일본 관광객을 섬으로 유인하기 위한 날조된 이야기로 여겨진다.[24] 1980년대에 일본 정부는 여러 태평양 섬에서 잔류병 수색을 실시했지만, 정보 부족으로 1989년에 수색은 종료되었다.[25] 1992년에는 콜롬방가라 섬, 2001년에는 과달카날 섬에서 잔류병과 관련된 보고에 대한 조사가 이루어졌지만 증거를 찾지 못했다.[24]

일본 관리들이 마지막으로 심각하게 받아들인 보고는 2005년 5월에 발생했는데, 두 명의 노인이 필리핀 정글에서 나와 전직 군인이라고 주장했다.[26] 그러나 이들이 나타난 지역이 몸값 납치와 이슬람 분리주의자들의 공격으로 "악명 높은" 곳이기 때문에, 사기극이거나 납치 시도라는 의심이 제기되었다.[27][28] 2005년 5월 31일 도쿄 신문은 필리핀에서 잔류 일본군에 대한 확인되지 않은 정보가 만연하고 있으며, 이러한 보고는 야마시타 골드와 같은 재산과 관련된 사기 행위와 연관되어 있다고 보도했다.[29]

종전 후 75년 이상이 흐른 시점에서 혹독한 정글 지형과 적도 기후를 고려할 때, 생존자가 남아있을 가능성은 매우 낮다. 국립 제2차 세계 대전 박물관은 2022년에 생존한 참전 용사들이 "급속히 죽어가고 있으며", 참전했던 사람들은 현재 "90세 이상"이라고 보고했다.[30]

5. 1. 전쟁 범죄 은폐

5. 2. 역사 왜곡

5. 3. 피해자 관점 부재

6. 한국의 시각

참조

[1]

서적

Japanese Army Stragglers and Memories of the War in Japan, 1950-75

Routledge Curzon

[2]

뉴스

Japanese Surrender After Four Year Hiding

https://archive.toda[...]

2020-01-31

[3]

웹사이트

Profiles of Known Japanese Holdouts {{!}} Yamakage Kufuku

http://www.wanpela.c[...]

Wanpela

2012-06-05

[4]

서적

Iōtō Saigo no Futari (硫黄島最後の二人)

https://iss.ndl.go.j[...]

読売新聞社

[5]

뉴스

Three Jap Stragglers Hold Out on Tiny Isle

1952-04-08

[6]

웹사이트

Registry

http://www.wanpela.c[...]

2018-11-13

[7]

뉴스

Onoda Home; 'It Was 30 Years on Duty'

1974-03-14

[8]

웹사이트

Gettysburg Times

https://news.google.[...]

2017-10-15

[9]

뉴스

Japanese Soldier Finds War's Over

1960-05-21

[10]

뉴스

Straggler Reports to Emperor

1960-06-08

[11]

뉴스

Shoichi Yokoi, 82, Is Dead; Japan Soldier Hid 27 Years

https://query.nytime[...]

2017-02-09

[12]

뉴스

The Last PCS for Lieutenant Onoda

1974-03-13

[13]

뉴스

The Last Last Soldier?

https://web.archive.[...]

2008-05-30

[14]

뉴스

Asahi Shimbun

1980-01-18

[15]

뉴스

Still fighting, 35 years after V-J day

http://fultonhistory[...]

Fulton History

2011-11-06

[16]

뉴스

Soldier's hut found in Philippines

https://news.google.[...]

2015-11-22

[17]

간행물

連載 サラリーマン男のロマン ミンドロ島戦友捜索奮戦記

Jitsugyo no Nihon Sha

[18]

웹사이트

Hidden Japanese surrender after Pacific War has ended, Jan 01, 1946

http://www.history.c[...]

2015-12-14

[19]

웹사이트

Profiles of Known Japanese Holdouts {{!}} Lt Ei Yamaguchi, Surrendered – April 1947

http://www.wanpela.c[...]

Wanpela

2012-07-14

[20]

뉴스

Hirohito Photo with MP's Induces Japs to Give Up

https://newspaperarc[...]

1948-05-12

[21]

뉴스

Pacific War Finally Ends for 19 Die-Hard Japanese

https://newspaperarc[...]

1951-06-27

[22]

웹사이트

Japanese Surrender in 1951 at Island of Anatahan

https://www.argunner[...]

2018-10-20

[23]

웹사이트

Final Straggler: the Japanese soldier who outlasted Hiroo Onoda

https://allkindsofhi[...]

A Blast from the Past

2015-09-22

[24]

웹사이트

Japanese Jungle Holdouts {{!}} Mark Felton

http://markfelton.co[...]

2023-04-01

[25]

웹사이트

第094回国会 社会労働委員会 第7号 昭和五十六年四月十四日(火曜日)

https://web.archive.[...]

Kokkai.ndl.go.jp

2014-01-18

[26]

웹사이트

60 years after the war ends, two soldiers emerge from the jungle

https://www.theguard[...]

2023-03-07

[27]

웹사이트

60 years in hiding for WWII soldiers?

https://www.seattlet[...]

2023-03-07

[28]

웹사이트

Reports of Japanese WWII holdouts a hoax?

https://www.nbcnews.[...]

2023-03-07

[29]

문서

Tokyo Shimbun, "Background to the proliferation of Philippine 'survival information'", May 31, 2005. (東京新聞『フィリピン『生存情報』氾らんの背景』2005年5月31日。)

[30]

뉴스

WWII Veteran Statistics

https://www.national[...]

The National WWII Museum

2022-10-07

[31]

문서

林、2012年、26頁。ベトナム。

[32]

문서

林、2012年、63-66頁。インドネシア、ベトナム。

[33]

문서

林、2012年、53頁。インドネシア。

[34]

문서

林、2012年、48頁。インドネシア。

[35]

문서

林、2012年、60頁。インドネシア、タイ。

[36]

서적

林、2012年、39頁。インドネシア。

[37]

서적

林、2012年、90-92頁。中国、満州、ベトナム。

[38]

서적

林、2012年、197頁。

[39]

서적

林、2012年、34-35頁。

[40]

웹사이트

独立69周年祝う 政府関係者、大使見守る ユドヨノ政権最後

http://www.jakartash[...]

じゃかるた新聞

2014-08-18

[41]

웹사이트

最後の元残留日本兵 死去 小野盛さん、享年94歳 英雄墓地に埋葬

http://www.asahi.com[...]

朝日新聞

2014-08-25

[42]

뉴스

最後の元残留日本兵、小野盛さん死去 インドネシア独立戦争に参加

https://web.archive.[...]

2014-08-25

[43]

웹사이트

元残留日本兵の小野盛さん死去

http://www.jakartash[...]

じゃかるた新聞

2014-08-26

[44]

서적

井川一久

2005

[45]

서적

井川一久

2005

[46]

논문

インドシナ残留日本兵の研究

https://www.nids.mod[...]

防衛研究所

[47]

논문

マレーシアの残留日本兵

アジア研究

1991-1992

[48]

웹사이트

映画評論 花と兵隊

http://www.sakawa-la[...]

[49]

웹사이트

ラムプーン戦没勇士の慰霊塔(藤田氏慰霊塔)について

https://chiangmai-me[...]

2021-01-19

[50]

블로그

悲しいこと〜最後の残留日本兵の死〜

http://aonumazezehih[...]

[51]

서적

林、2012年、221-233頁。

[52]

서적

林、2012年、224頁。

[53]

뉴스

残った片目で日本を見たい ソ連・ロシア残留、初の一時帰国へ 北海道出身・田中明男さん

https://www.asahi.co[...]

[54]

뉴스

「旧日本兵2人 比で生存」ミンダナオ島 引き揚げできず山岳に

産経新聞

2005-05-27

[55]

뉴스

比で旧日本兵2人生存か 大使館員が面会へ

共同通信

2005-05-27

[56]

뉴스

大阪のYさん、高知のNさんか 「旧日本兵」確認へ

朝日新聞

2005-05-27

[57]

뉴스

厚労省「自らの意思で現地に残ったのなら帰国費用の公費負担はない」

スポーツニッポン

2005-05-29

[58]

뉴스

<旧日本兵>「数十人生存」情報も 半数が帰国希望

毎日新聞

2005-05-27

[59]

뉴스

「でっち上げの可能性」 治安当局者と地元紙

共同通信

2005-05-29

[60]

뉴스

元日本兵:大使館員撤退を検討 仲介者情報あいまい

毎日新聞

2005-05-29

[61]

뉴스

仲介男性を「信頼できず」比の旧日本兵問題

東京新聞

2005-05-30

[62]

뉴스

旧日本兵情報、どこから? 戦友会長、「ゲリラ」と接触

朝日新聞

2005-05-30

[63]

뉴스

大使館員ら引きあげ、関係者に落胆広がる 旧日本兵情報

朝日新聞

2005-05-30

[64]

뉴스

元日本兵情報進展なし、政府関係者全員が現地撤収

読売新聞

2005-05-30

[65]

뉴스

元日本兵: 1人は「日本人でなかった」 大使館員撤退へ

毎日新聞

2005-05-30

[66]

뉴스

大使館員ら撤収=仲介者も帰国へ-元日本兵捜し

時事通信

2005-05-30

[67]

뉴스

フィリピン『生存情報』氾らんの背景

東京新聞

2005-05-31

[68]

웹사이트

フィリピンへ元日本兵を探しに行きました

https://readyfor.jp/[...]

[69]

뉴스

中原光信氏死去 元日越貿易会会長

https://megalodon.jp[...]

47News

2003-07-13

[70]

간행물

栄光なき敗者の栄光

MILITARY CLASSICS (ミリタリー・クラシックス)

2017-12

[71]

웹사이트

二战最后一个阵亡的日本士兵:1972年10月_手机网易网

http://3g.163.com/ne[...]

2014-10-22

[72]

서적

「凍てつく大地の歌―人民解放軍日本人兵士たち」

삼省堂

[73]

간행물

ベトナム独立戦争参加日本人の事跡に基づく日越のありかたに関する研究

東京財団

2005-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com