햄릿

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

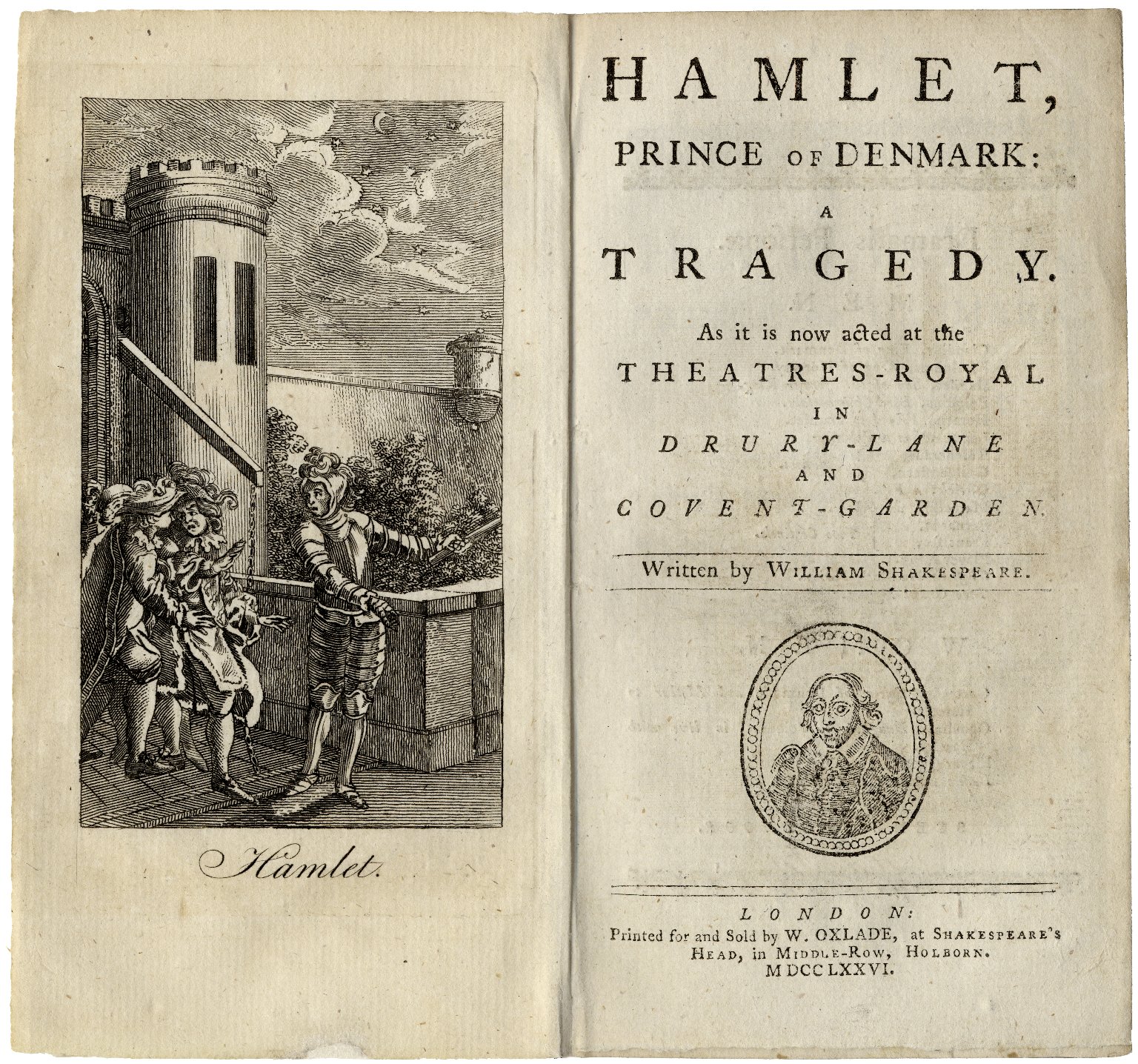

햄릿은 윌리엄 셰익스피어가 쓴 비극으로, 덴마크 왕자 햄릿이 아버지의 죽음에 대한 복수를 계획하는 내용이다. 주요 등장인물로는 햄릿, 숙부 클라우디우스, 어머니 거트루드, 오필리아 등이 있다. 클라우디우스는 햄릿의 아버지를 독살하고 왕위를 찬탈하며, 햄릿은 복수를 위해 광기를 가장한다. 작품은 5막으로 구성되며, 햄릿의 고뇌와 심리 변화를 보여주는 독백과 대화가 중요한 역할을 한다.

햄릿은 '사느냐 죽느냐'와 같은 유명한 대사로 널리 알려져 있으며, 삶과 죽음, 복수, 인간의 본성에 대한 철학적 질문을 던진다. 햄릿은 다양한 해석과 비평의 대상이 되었으며, 종교적, 정신분석학적, 페미니즘적 관점에서 분석된다. 햄릿은 연극, 영화, 소설 등 다양한 예술 작품에 영향을 미쳤으며, 현대에도 끊임없이 재해석되고 공연되며 그 영향력을 이어가고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 햄릿 - 오필리아 (위성)

오필리아는 1986년 보이저 2호에 의해 발견되어 윌리엄 셰익스피어의 희곡 햄릿 등장인물 이름을 딴 천왕성의 위성으로, 코델리아와 함께 천왕성 ε 고리를 안정화시키는 양치기 위성 역할을 하며 천왕성 고리 연구에 중요한 역할을 하고, 반지름은 약 21km이며 천왕성의 동기 궤도 안쪽을 공전하여 조석력으로 궤도가 점차 감쇠한다. - 메타픽션 희곡 - 고도를 기다리며

《고도를 기다리며》는 블라디미르와 에스트라공 두 인물이 고도를 기다리는 이야기를 통해 인간의 고독과 실존적 고뇌, 삶의 부조리함을 드러내는 사무엘 베케트의 희곡이다. - 메타픽션 희곡 - 한여름 밤의 꿈

《한여름 밤의 꿈》은 셰익스피어가 쓴 희극으로, 아테네 공작의 결혼 축하 행사와 숲 속 요정 세계를 배경으로 사랑, 환상, 꿈과 현실의 경계를 넘나드는 인물들의 관계를 그린 작품이다. - 윌리엄 셰익스피어의 비극 - 줄리어스 시저 (희곡)

윌리엄 셰익스피어의 희곡 《줄리어스 시저》는 플루타르코스의 《영웅전》을 참고하여 시저 암살 전후의 정치적 음모와 브루투스를 중심으로 권력과 군중의 관계를 탐구하는 작품이다. - 윌리엄 셰익스피어의 비극 - 안토니와 클레오파트라

윌리엄 셰익스피어가 1606년에서 1607년 사이 쓴 비극 《안토니와 클레오파트라》는 마르쿠스 안토니우스와 클레오파트라 7세의 사랑과 비극을 그린 작품으로, 플루타르코스의 《영웅전》을 원전으로 하여 권력, 욕망, 충성심의 갈등을 탐구하며 다양한 매체로 각색되어 공연 및 연구되고 있다.

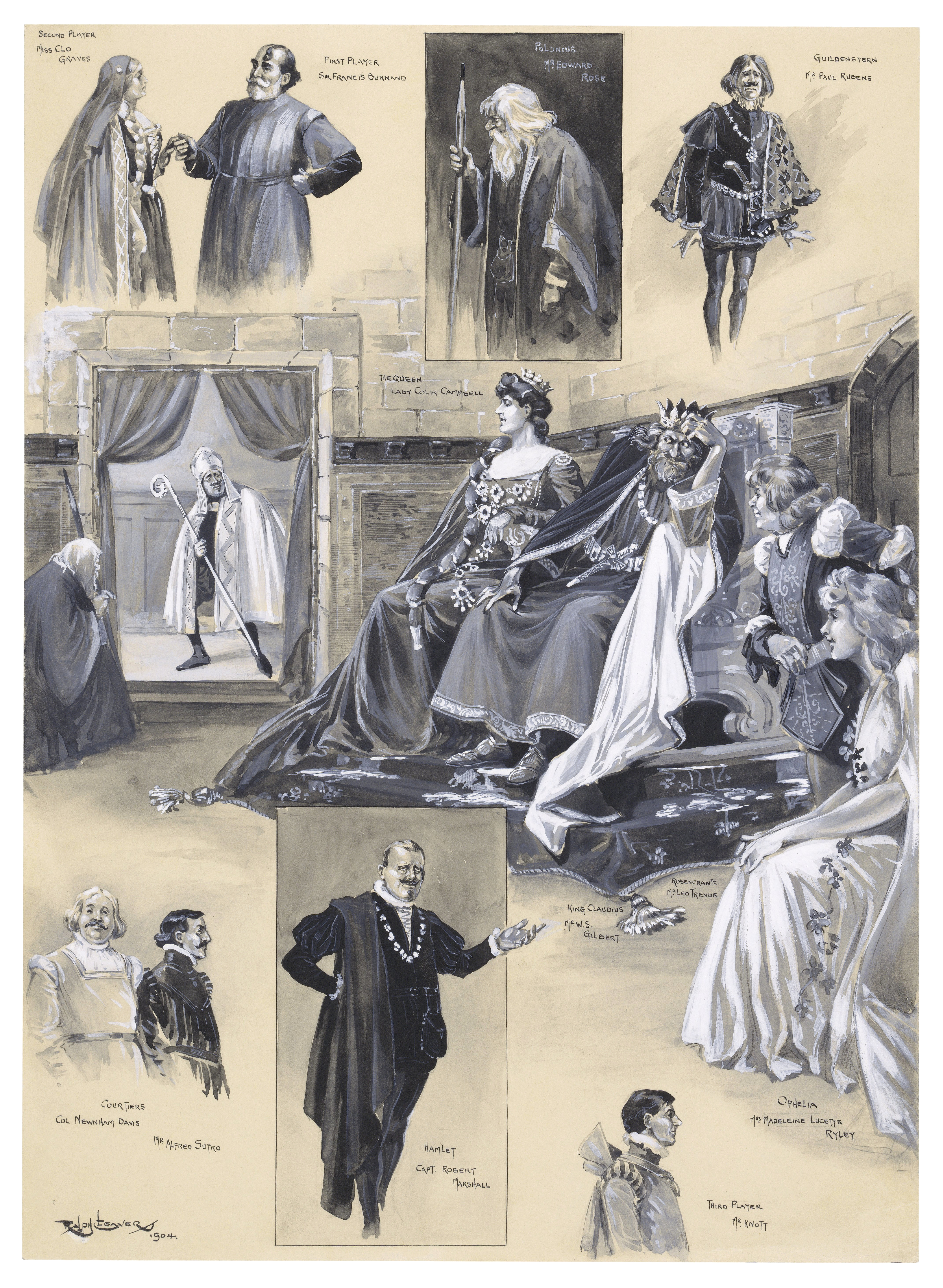

2. 등장인물

- 햄릿 - 전 국왕의 아들이자 현 국왕 클라우디우스의 조카

- 클라우디우스 - 덴마크의 국왕, 햄릿의 삼촌이자 전 국왕의 형제

- 거트루드 - 덴마크의 왕비이자 햄릿의 어머니

- 폴로니어스 - 국왕의 수석 고문

- 오필리아 - 폴로니어스의 딸

- 호레이쇼 - 햄릿의 친구

- 레어티즈 - 폴로니어스의 아들

- 볼티먼드와 코넬리우스 - 궁정 신하들

- 로젠크란츠와 길덴스턴 - 궁정 신하, 햄릿의 친구들

- 오즈릭 - 궁정 신하

- 마르셀루스 - 장교

- 베르나르도 - 장교 (쿼터 판본에서는 Barnardo 또는 Barnard로 표기됨)

- 프란시스코 - 병사

- 레이날도 - 폴로니어스의 하인

- 유령 - 햄릿의 아버지의 유령

- 포틴브라스 - 노르웨이의 왕자

- 묘지기 - 두 명

- 배우 왕, 배우 왕비, 루시어너스 등 - 배우들

주인공 햄릿에 대해서는, 영국의 낭만주의를 대표하는 시인이자 비평가이자 셰익스피어를 존경한[19] 콜리지[20]에 의한 "고뇌하는 지식인" 상이 가장 주류이지만,[19] "근년에는 자기 극복을 완수한 행동하는 햄릿이라는 해석도 유효하다."[21]

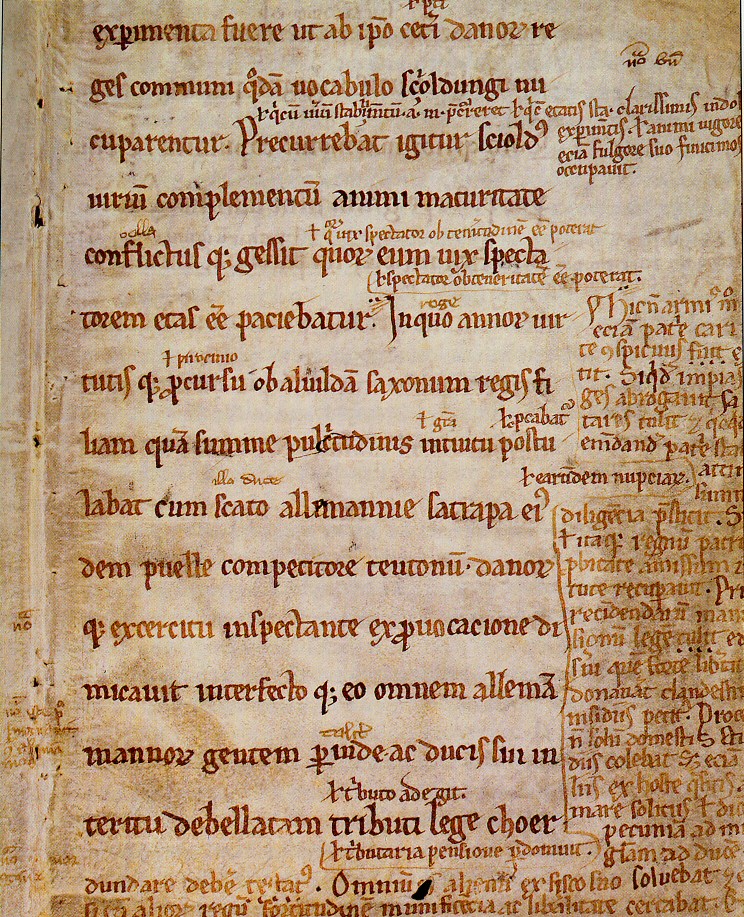

『햄릿』의 이야기는 햄릿 전설이라고 불리는[22] 북유럽의 전설이 기원이며, 덴마크의 역사가 삭소 그라마티쿠스가 12세기에 쓴 『덴마크인의 업적』(Gesta Danorum)에 햄릿 왕자의 원형이 등장하며,[17] 모델이 된 암레트(Amleth)의 무용이 전해진다.

셰익스피어에게 직접적인 영향을 준 것은, 영국의 극작가 토마스 키드가 쓴 『스페인 비극』이라는 1587년경 초연된 희곡이라고 여겨진다.[23][24]

또한, 연구자들이 "원형 햄릿"이라고 부르는 현존하지 않는 희곡이 있어, 1580년대 후반에 런던에서 초연되어 인기를 얻었던 작자 미상의 작품이 아마도 셰익스피어의 『햄릿』의 직접적인 바탕이 되었을 것이라고 여겨진다.[17][25] "원형 햄릿"의 작가를 토마스 키드라고 추정하는 설이 있다.[17][24][25]

3. 줄거리

덴마크 국왕이 급사하고, 국왕의 동생 '''클라우디우스'''가 왕비와 결혼하여 왕위를 계승한다.

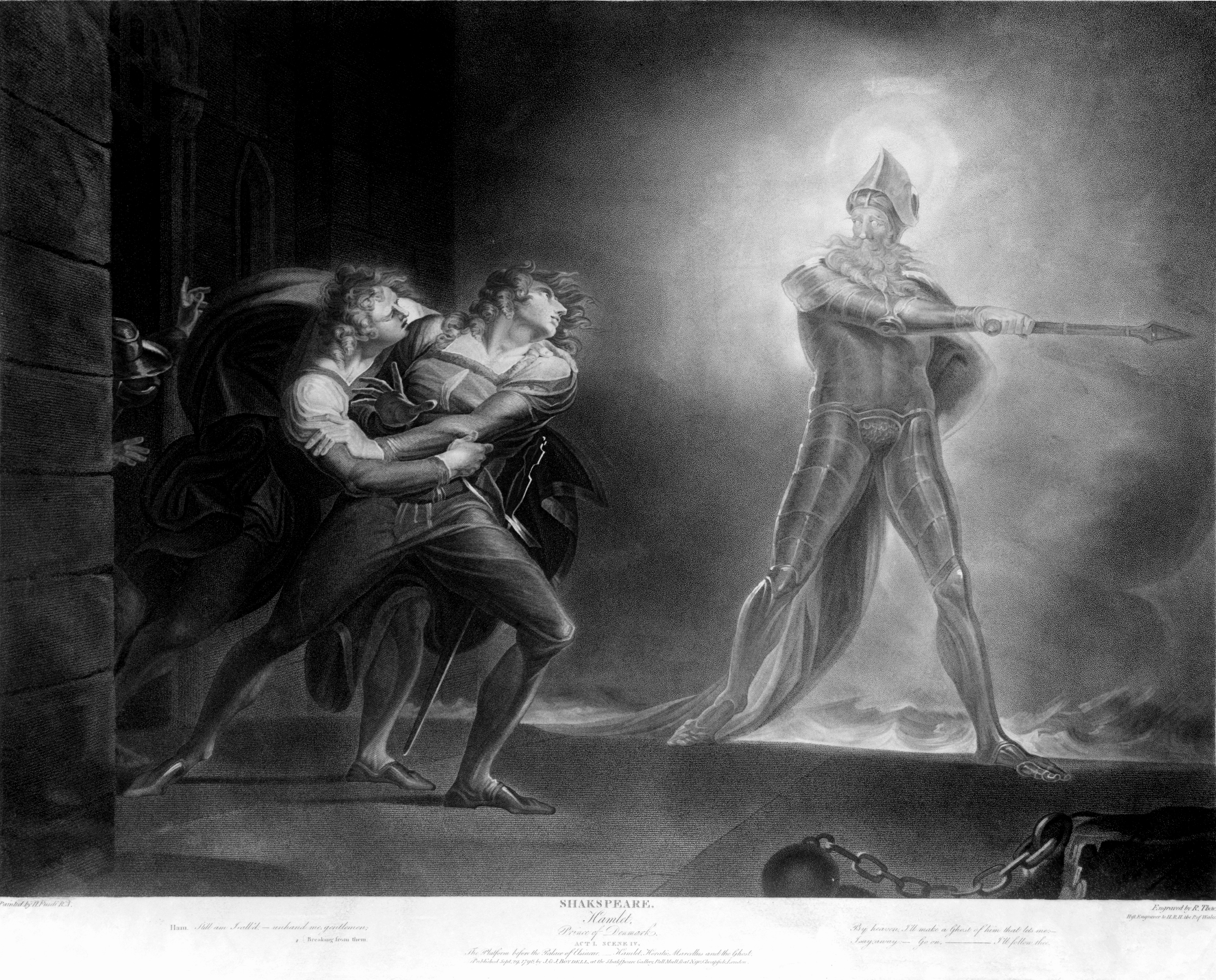

아버지의 죽음과 어머니의 성급한 재혼에 슬픔에 잠긴 왕자 '''햄릿'''은 "죽은 국왕의 망령이 밤마다 엘시노어 성벽에 나타난다"는 이야기를 듣고 직접 확인한다. 햄릿은 '''아버지의 망령'''으로부터 클라우디우스가 독살했다는 사실을 듣게 된다.

복수를 다짐한 햄릿은 광기를 가장한다. 국왕과 왕비는 그의 변화에 우려하지만, 재상 '''폴로니어스'''는 딸 '''오필리아'''에 대한 사랑 때문이라고 생각한다. 아버지의 명령으로 햄릿을 알아보려던 오필리아는 햄릿에게 무례하게 대한다.

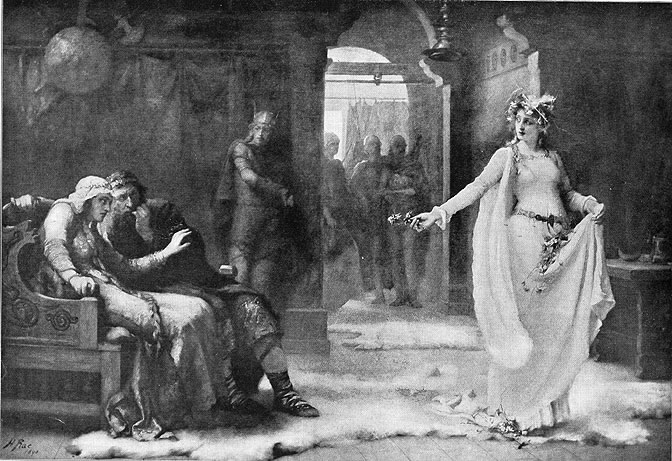

햄릿은 국왕이 아버지를 암살했다는 증거를 잡지만, 왕비와 대화하던 폴로니어스를 국왕으로 오인해 살해한다.[26] 오필리아는 잇따른 슬픔에 미쳐 물에 빠져 죽고, 폴로니어스의 아들 '''레어티즈'''는 복수를 결심한다.

국왕은 레어티즈와 결탁해 햄릿을 검술 시합으로 유인해 독살하려 한다. 그러나 시합 중 왕비가 독주를 마시고 죽고, 햄릿과 레어티즈 모두 독검에 다친다. 레어티즈에게 진실을 들은 햄릿은 국왕을 죽여 복수하고, 친구 '''호레이쇼'''에게 진실을 전해달라 부탁하고 죽는다.

3. 1. 1막

덴마크의 왕자이자 죽은 선왕의 아들인 주인공 햄릿은, 선왕을 독살하고 왕위에 오른 숙부 클라우디우스 왕과, 숙부와 결혼한 어머니 거트루드에 대한 복잡한 감정을 느낀다. 한편, 덴마크는 숙적 노르웨이의 왕자 포틴브라스의 침입 위협에 놓여있다.

추운 겨울 밤, 덴마크 궁궐 보초병들이 왕의 유령을 목격하고, 이 소식은 친구 호레이쇼를 통해 햄릿에게 전해진다. 햄릿은 직접 유령을 만나고, 유령은 클라우디우스가 자신의 귀에 독을 넣어 살해했다는 사실을 밝히며 복수를 부탁한다.[41] 햄릿은 복수를 다짐하고, 진실을 파악하고 기회를 엿보기 위해 미친 척 행동하기 시작한다.

클라우디우스와 거트루드는 포틴브라스의 침입에 대비하는 한편, 햄릿의 이상 행동에 대한 원인을 찾기 위해 그의 친구들인 로젠크란츠와 길든스턴을 보낸다. 햄릿은 그들이 정탐꾼임을 눈치채고 계속 미친 척한다.

클라우디우스의 재상 폴로니어스는 아들 레어티즈와 딸 오필리어를 두었는데, 오필리어는 햄릿과 교제 중이었다. 폴로니어스와 레어티즈는 오필리어에게 햄릿과의 관계를 경고하지만, 오필리어는 햄릿을 사랑한다. 햄릿은 오필리어에게도 광적인 행동을 보이고, 폴로니어스는 햄릿이 환각제를 탐닉했을 것이라 짐작한다. 햄릿은 오필리어를 천박하다 욕하며 수녀원으로 가라고 종용한다.

3. 2. 2막

클라우디우스와 거트루드는 노르웨이의 왕자 포틴브라스의 침입에 대비하기 위해 노력한다. 그들은 햄릿 왕자의 행동거지가 이상해지자 원인을 찾기 위해 햄릿의 친구인 로젠크란츠와 길덴스턴을 햄릿에게 보낸다. 햄릿은 그들을 따뜻하게 맞이하지만, 재빨리 그들이 클라우디우스가 보낸 정탐꾼이라는 것을 알아차리고 미친 척 한다.클라우디우스의 재상인 폴로니어스에게는 아들 레어티즈[41]와 딸 오필리어가 있었다. 레어티즈는 프랑스로 유학을 갔고 오필리어는 햄릿과 교제한다. 아버지와 오빠는 오필리어가 햄릿과 교제하는 것을 반대하며 헤어지길 종용하나 오필리어는 햄릿을 사랑한다. 오필리어는 햄릿을 비밀스럽게 만나지만 햄릿은 오필리어에게 마저 미친듯한 행동을 보인다. 깜짝 놀란 오필리어는 아버지와 오빠에게 이상해진 햄릿의 행동을 말하며 상심에 빠진다. 폴로니어스는 햄릿의 광기가 오필리아에 대한 사랑 때문이라고 생각하고 이를 클라우디우스와 거트루드에게 알린다. 오필리어를 다시 만난 햄릿은 그녀를 천박하다고 욕하며 수녀원으로 갈 것을 종용한다.

폴로니어스는 햄릿의 반응을 평가하기 위해 클라우디우스와 함께 몰래 지켜보는 동안 오필리아에게 햄릿의 연애 편지를 왕자에게 돌려주도록 강요한다. 왕과 폴로니어스가 오필리아의 등장을 기다리는 동안 햄릿은 홀에서 혼자 걷고 있다. 햄릿은 삶 대 죽음에 대한 생각에 잠긴다. 오필리아가 들어와 햄릿의 물건을 돌려주려고 하자, 햄릿은 그녀를 음탕하다고 비난하며 "수녀원으로 가라"고 외치지만, 이것 역시 광기의 표현인지 진정한 고통인지는 불분명하다. 그의 반응은 클라우디우스에게 햄릿이 사랑 때문에 미치지 않았다는 것을 확신시킨다.[26]

3. 3. 3막

햄릿은 극단이 엘시노어 성에 도착하자, 그들을 이용하여 클라우디우스의 죄를 확인하고자 한다. 햄릿은 극단에게 자신이 꾸민 '곤자고의 암살'이라는 극중극을 공연하게 한다. 이 연극은 왕이 독살되는 장면을 담고 있었는데, 귀에 독을 넣는 장면에서 클라우디우스는 안색이 변하며 갑자기 방으로 뛰쳐나간다.[26] 이를 통해 햄릿은 유령의 말이 사실임을 확신한다.거트루드는 햄릿에게 해명을 요구하기 위해 자신의 방으로 부른다. 햄릿은 어머니의 방으로 가던 중, 기도하고 있는 클라우디우스를 발견한다. 하지만 기도 중에 그를 죽이면 천국에 갈 것이라는 생각에 망설인다. 거트루드의 방에서 햄릿은 어머니와 격렬하게 말다툼을 벌인다. 그러다 커튼 뒤에서 인기척을 느끼고 클라우디우스가 숨어 있다고 생각하여 칼로 찌른다. 그러나 커튼 뒤에 있던 사람은 폴로니우스였다. 햄릿은 다시 유령을 보게 되고, 아들이 허공에 대고 말하는 모습을 본 거트루드는 햄릿이 완전히 미쳤다고 생각한다.

3. 4. 4막

폴로니우스가 죽자 오필리아는 정신이 붕괴되어 엘시노어를 배회한다.[41] 프랑스에서 돌아온 레어티즈는 아버지의 죽음과 여동생의 광기에 격분한다. 클라우디우스는 레어티즈에게 햄릿이 모든 책임을 져야 한다고 설득하지만, 곧 햄릿이 덴마크로 돌아왔다는 편지가 도착하여 클라우디우스의 계획은 좌절된다. 클라우디우스는 전략을 바꿔 레어티즈와 햄릿 사이에 펜싱 시합을 제안하여 그들의 불화를 해결하려 한다. 레어티즈는 독이 묻은 펜싱용 검을 사용하고, 만약 실패하면 클라우디우스는 축하의 의미로 햄릿에게 독이 든 포도주를 제공할 계획이었다. 거트루드가 오필리아가 물에 빠져 죽었다고 알리며 대화가 중단되는데, 자살인지 아니면 그녀의 광기로 인한 사고인지는 불분명하다.3. 5. 5막

묘지에서 햄릿은 호레이쇼와 함께 오필리어의 장례를 보러 왔다가 오필리어의 무덤에서 어린 시절 궁정 광대였던 요릭의 두개골을 본다. 오필리어의 장례 행렬이 당도하고 햄릿을 발견한 레어티즈는 격분한다. 레어티즈는 결투를 요청하고 햄릿은 이를 수락한다. 레어티즈와 클라우디우스는 햄릿을 죽이기 위해 햄릿이 결투 중에 마시게 할 독이 든 포도주를 준비하고, 레어티즈의 칼에 독을 묻혀둔다.

노르웨이 군대가 다가오는 가운데 결투를 위해 왕성에 돌아온 햄릿과 레어티즈는 검술 대결을 펼치게 된다. 이때 거트루드가 다가와 우연히 독이 든 포도주를 마시고 죽으며 술잔에 독이 들어있다는 사실을 알린다. 햄릿과 레어티즈가 결투를 하던 도중 칼을 떨어뜨리면서 바꿔 든 독이 묻은 칼이 햄릿의 손에 들리게 된다. 레어티즈는 햄릿에게 치명상을 입히나 자신도 상처를 입는다. 독이 몸에 퍼지자 모든 것이 클라우디우스의 계략임을 알게 된 레어티즈는 햄릿과 화해한다. 햄릿은 죽어가는 순간에 왕을 찌르고 독이 든 술잔을 강제로 마시게 해 왕을 죽여 복수에 성공하고, 친구 호레이쇼에게 진실을 전해줄 것을 부탁하고 죽는다. 왕위는 노르웨이의 왕자 포틴브라스에게 넘어가고, 왕성에 들어온 노르웨이의 왕은 햄릿의 시신에 경의를 표하고 격식을 갖추어 장례를 성대하게 치르도록 지시한다.

4. 원전

《햄릿》의 이야기는 12세기 덴마크의 역사가 삭소 그라마티쿠스가 쓴 《덴마크인의 업적》(Gesta Danorum)에 나오는 암레트 왕자의 전설에서 유래되었다.[17] 삭소 그라마티쿠스의 책에 수록된 〈비타 암레티〉(Vita Amlethi, 암레트의 덕)는 고전적인 로마의 관점에 부합하는 영웅의 업적과 덕을 칭송하고 있으며, 암레트 왕자는 어머니와 결혼한 왕위 찬탈자에게 복수하기 위해 미친 척하며 비밀 정탐꾼을 죽이고 왕의 가신을 살해하는 등 햄릿과 많은 부분이 유사하다.[43]

셰익스피어는 토마스 키드(Thomas Kyd영어)가 쓴 《The Spanish Tragedy영어|스페인 비극한국어》[23][24]과 작자 미상의 《원형 햄릿》[17][25] 등의 작품에서 영향을 받아 《햄릿》을 창작했다. 연구자들은 "원형 햄릿"이라고 부르는 현존하지 않는 희곡이 1580년대 후반에 런던에서 초연되어 인기를 얻었으며, 셰익스피어의 《햄릿》의 직접적인 바탕이 되었을 것이라고 추정한다. "원형 햄릿"의 작가를 토마스 키드라고 추정하는 설도 있다.[17][24][25]

5. 작품의 구성

햄릿은 총 5막으로 구성되어 있으며, 각 막은 다시 여러 장면으로 나뉜다. 이러한 구성은 극의 전개와 햄릿의 심리 변화를 보여주는 중요한 역할을 한다. 현대의 편집자들은 이 작품을 5막으로 나누고 각 막을 다시 여러 장면으로 나누었지만, 초판인 퍼스트 폴리오(First Folio)는 처음 두 막만 표시하고 있으며, 사본들(quartos)에는 이러한 구분이 없다.[26] 5막으로 나눈 것은 세네카를 따른 것으로, 그의 희곡에서는 고대 그리스 비극이 4개의 합창시(choral odes)로 구분되는 5개의 에피소드(episodes)를 포함하도록 규칙화하였다.

《햄릿》에서 줄거리 또는 행동의 전개는 햄릿의 성격 변화에 따라 결정된다. 독백은 줄거리를 방해하지 않고, 각 행동 단위의 하이라이트 역할을 한다. 줄거리는 "덴마크의 부패한 상태"에 대한 햄릿의 견해를 드러내는 과정이다. 희곡의 행동은 대화를 통해 전개되지만, 독백에서는 시간과 행동이 멈추고, 행동의 의미에 대한 의문이 제기되며, 환상의 안개가 걷히고 진실이 드러난다.

겉모습과 현실의 대비는 중요한 주제이다. 햄릿은 어떤 이미지를 제시받고, 그 깊거나 어두운 의미를 해석한다.[41] 예를 들어, 햄릿은 유령의 실체에 대해 의문을 제기하는 것으로 시작한다. 그는 미치지 않았음에도 미친 척하는 "가짜 광기(antic disposition)"를 취함으로써 계속해서 이 주제를 이어간다. 이러한 대비(겉모습과 현실)는 여러 "감시 장면"에서도 표현된다. 2막은 폴로니어스가 아들 레어티즈를 감시하도록 레이널도를 보내는 것으로 시작한다. 클라우디우스와 폴로니어스는 오필리아가 햄릿을 만나는 것을 감시한다. 2막에서 클라우디우스는 로젠크란츠와 길덴스턴에게 햄릿을 감시하라고 지시한다. 마찬가지로, 햄릿은 극중극을 이용하여 계부의 숨겨진 본성을 드러낸다.

부차적인 줄거리는 없지만, 희곡은 신하 폴로니어스, 그의 딸 오필리아, 그의 아들 레어티즈의 이야기를 보여준다. 그들은 광기, 사랑, 아버지의 죽음과 다양하게 씨름하며, 햄릿과 대조되는 방식을 보여준다. 무덤 장면은 재앙 이전의 긴장을 완화시키고, 햄릿이 해골을 들고 있을 때 그는 더 이상 사후의 저주를 두려워하지 않고 "우리의 종말을 형성하는 신성"이 있음을 받아들인다.

햄릿의 호기심 많은 정신은 모든 종류의 사상에 열려 있었지만, 5막에서 그는 계획을 세웠고, 호레이쇼와의 대화에서 자살에 대한 이전의 두 독백에 답하는 것처럼 보인다. "우리는 점복을 거부한다. 참새 한 마리의 낙하에도 특별한 섭리가 있다. 만약 지금이라면, 다가올 일이 아니고, 만약 다가올 일이 아니라면, 지금일 것이며, 만약 지금이 아니라면, 그래도 올 것이다. 준비가 전부다. 어떤 사람도 자신이 남기는 것에 대해 아무것도 알지 못하기 때문에, 일찍 떠나는 것이 무엇이겠는가."

6. 주요 대사

《햄릿》은 정교하고 재치 있는 궁정 언어를 사용하며, 이는 발다사레 카스티글리오네의 1528년 에티켓 안내서 《궁정인》에서 권장하는 바와 같다. 특히 오즈릭과 폴로니우스는 이러한 권고를 따르는 것으로 보이며, 클라우디우스의 연설은 수사적 기교로 가득 차 있다. 햄릿과 때때로 오필리아도 마찬가지다. 반면 호레이쇼, 근위병, 무덤 파는 사람들의 언어는 더 단순하다.

모든 등장인물 중에서 햄릿은 가장 뛰어난 수사적 기술을 가지고 있다. 그는 고도로 발달된 은유, 대사의 주고받기를 사용하며, 상황에 따라 정확하고 단도직입적인 표현을 사용하기도 한다. 예를 들어 어머니에게 자신의 내면 감정을 설명할 때는 "그러나 나는 외면으로 드러나는 것 이상의 것을 내 안에 지니고 있네, / 이것들은 슬픔의 허울과 가면일 뿐이네."라고 말한다. 때로는 말장난을 통해 진정한 생각을 표현하면서 동시에 감추기도 한다.

햄릿의 첫 대사는 말장난이다. 클라우디우스가 그를 "나의 사촌 햄릿이자 나의 아들"이라고 부르자, 햄릿은 "사촌보다 조금 더 가까우나, 친절함은 덜하구나."라고 속삭인다.

헨디아디스라는 비정상적인 수사적 기법도 극 중 여러 곳에서 나타난다. 예를 들어 오필리아가 수녀원 장면의 끝에서 하는 연설에서 "아름다운 국가의 '''기대와 장미'''" 및 "그리고 나는, 여성 중 가장 '''낙담하고 비참한''' 자."와 같은 표현을 사용한다.

햄릿의 독백은 학자들의 주목을 받아왔다. 햄릿은 독백 중에 자신을 중단하고, 자신에 대한 혐오감이나 동의를 표현하고 자신의 말을 장식하며, 자신의 생각을 직접적으로 표현하는 데 어려움을 겪는다. 그는 말장난으로 생각의 핵심을 무디게 하다가, 해적을 만난 후 극 후반에 이르러서야 자신의 감정을 자유롭게 표현할 수 있게 된다.

6. 1. "약한 자여, 그대 이름은 여자"

Frailty, thy name is woman.|약한 자여, 그대 이름은 여자.영어: 이 대사는 햄릿이 남편의 죽음 직후 계부인 클라우디우스와 재혼한 어머니 거트루드를 비난하는 대사이다. 坪内逍遥는 이 대사를 '''"약한 자여, 너의 이름은 여자"'''라고 번역하여 유명해졌다.

: 그러나 이 번역은 '약한 자'를 보호해야 할 대상으로 오해하여 레디퍼스트의 의미로 잘못 해석될 수 있으며, 坪内逍遥 자신도 후에 '약한 자'를 '깨지기 쉬운 자'로 재번역했다. 이 대사는 당시 남성 중심 사회에서 여성의 정조 관념 부재, 사회적 통념에 대한 무지(당시 기독교 사회에서는 계부와의 결혼은 근친상간으로 간주되어 타부였다) 등이 어떻게 받아들여졌는지를 간결하게 보여주는 말로 유명하다. 또한, 운율이 좋아 여러 곳에서 인용되고 있다(예: 마쓰바라 마사시 작 희곡 『깨지기 쉬운 것, 너의 이름은 일본』).

6. 2. "사느냐 죽느냐, 그것이 문제로다"

사느냐 죽느냐(To be or not to be)는 윌리엄 셰익스피어의 연극 '햄릿 제3막 제1장'에 나오는 유명한 독백의 시작 부분이다.[46] 햄릿은 이 대사에서 삶의 고통과 불공평함을 한탄하며 죽음과 자살을 생각하지만, 다른 한편으로는 미지의 사후세계에 대한 두려움을 드러낸다.현대 영어에서 가장 널리 알려지고 인용되는 이 대사는 연극, 문학, 음악 등 다양한 작품에서 언급되고 재해석되었다.[46]

:To be, or not to be, that is the question.

:Whether 'tis nobler in the mind to suffer The slings and arrows of outrageous fortune, Or to take Arms against a Sea of troubles, And by opposing end them:

:to die, to sleep; No more; and by a sleep, to say we end The heart-ache, and the thousand natural shocks.

:That Flesh is heir to? 'Tis a consummation Devoutly to be wished. To die, to sleep,

:살아야 할지 말지 대답해다오.

:터무니없는 운명의 휘둘림과 화살들에 고통받는 마음이 고귀한지 아니면 망망한 문제의 바다에 맞서 무기를 부여잡고 대항하며 그들을 끝장내야 하는지를

:죽는 것은 단지 잠드는 것 더 이상은 없다. 그리고 잠든다는 것은 마음의 아픔과 수천 번의 피치 못할 충격으로부터 이것을 끝낼 수 있다.

:육체가 그렇게도 간절히 바라는 상속자는 무엇일까? 죽는 것은 단지 잠드는 것.

이 구절은 실존주의 철학의 단편적인 예로, "존재한다"는 것은 삶과 행동을, "존재하지 않는다"는 것은 죽음과 비행동을 의미한다고 해석될 수 있다.

햄릿의 독백은 단순한 줄거리 전개를 넘어, 시간과 행동을 멈추고 행동의 의미에 대한 근본적인 질문을 던지며 진실을 드러내는 역할을 한다.

To be, or not to be, that is the question.영어라는 이 대사는 매우 유명하지만 번역하기 어려운 것으로 알려져 있다. 일본어 번역의 경우, 쓰보우치 쇼요의 '''"세상에 있을까, 세상에 없을까, 그것이 의문이로다"'''(1926년) 등이 있으며, '''"살 것인가 죽을 것인가"'''라는 번역이 많지만, 극 전체를 고려하면 "(복수를) 할 것인가 말 것인가"라는 의미로 해석할 수도 있다.

그 외에도 '''"살아야 할까, 죽어야 할까, 그것이 문제로다"'''(2003년, 가와이 쇼이치로 『신역 햄릿』 가도카와 문고) 등, 번역가마다 40개 이상의 다양한 번역문이 존재한다.

6. 3. "수녀원으로 가라!"

햄릿이 오필리아에게 "수녀원으로 가라!"(하지만 해롤드 젠킨스는 "수녀원"이 속어로 그러한 방식으로 사용되었거나 햄릿이 그러한 의미를 의도했다는 가정을 뒷받침할 증거가 없다고 반박한다. 장면의 맥락은 수녀원이 매춘굴이 아니라 금욕의 장소이자 "결혼과 세상의 오염으로부터의 피난처"임을 시사한다. 톰슨과 테일러는 햄릿이 오필리아가 '번식'하는 것을 막으려고 한다는 점을 고려할 때 매춘굴이라는 생각은 틀렸다고 생각한다.

이 대사는 크게 두 가지로 해석될 수 있다.

- 햄릿은 오필리아에게 "매춘부가 되어라"고 욕한 것이다. 당시 수녀원은 매춘이 행해지는 곳이었으며, 은어로 매춘부를 표현하는 말이었다.

- 햄릿은 오필리아가 속세를 떠나 여자 수도원(니사원)에 들어가기를 바랐다. 오필리아에게 더러운 정치에 관여하지 않고 순수한 존재로 있어 주기를 바라는 마음이었다.

'수녀원'을 '매춘굴'로 해석할 것인가 아닌가에 대해서는 연구자들 사이에서도 논의가 있으며 결론이 나지 않았지만, '매춘굴'로 해석하는 연구자는 적다고 알려져 있다.

7. 파생 작품

《햄릿》은 영어권에서 가장 많이 인용되는 작품 중 하나로, 세계적인 문학 작품 목록에 자주 포함된다.[12] 그 영향은 후대의 글쓰기에 널리 퍼져 있다. 학자 로리 오스본(Laurie Osborne)은 수많은 현대 서사에서 《햄릿》의 직접적인 영향을 확인하고, 이를 네 가지 주요 범주로 나누었다. 즉, 희곡의 작곡에 대한 허구적 설명, 어린 독자를 위한 이야기의 단순화, 하나 이상의 등장인물의 역할을 확장하는 이야기, 그리고 희곡의 공연을 특징으로 하는 이야기 등이다.

헨리 필딩의 《탐 존스》(The History of Tom Jones, a Foundling)는 탐 존스와 파트리지 씨가 《햄릿》을 관람하는 장면을 묘사하며, "극중극"과 유사하다. 요한 볼프강 폰 괴테의 성장소설 《빌헬름 마이스터의 수업 시대》(Wilhelm Meister's Apprenticeship)는 그 중심에 《햄릿》의 공연이 있을 뿐만 아니라 유령과 빌헬름 마이스터의 죽은 아버지 사이에 평행선을 그린다.

찰스 디킨스의 《위대한 유산》(Great Expectations)에는 복수심에 찬 행동, 유령과 같은 인물, 주인공의 죄책감 등 햄릿과 같은 줄거리 요소가 포함되어 있다. 학자 알렉산더 웰시(Alexander Welsh)는 《위대한 유산》이 "《햄릿》 자체에 대한 정신 분석적 해석을 예상한다"고 지적한다. 조지 엘리엇의 《플로스 강가의 제방》(The Mill on the Floss)의 매기 툴리버는 "햄릿과 명시적으로 비교"되지만, "정신 건강에 대한 명성"을 가지고 있다.

제임스 조이스는 《율리시스》(Ulysses)에서 집착과 복수를 뺀 "더 낙관적인 버전"의 《햄릿》을 만들었다. 아이리스 머독의 《흑색 왕자》(The Black Prince)는 《햄릿》에 집착하는 작가와 그의 라이벌의 딸 사이의 연애에 얽힌 오이디푸스적 주제와 살인을 다룬다. 데이비드 포스터 월리스의 소설 《무한한 농담》(Infinite Jest)은 《햄릿》에서 많은 영향을 받았고, 제목은 희곡의 텍스트에서 따왔다.

톰 스토파드(Tom Stoppard)의 1966년 희곡 《로젠크란츠와 길덴스턴은 죽었다》(Rosencrantz and Guildenstern Are Dead)는 로젠크란츠와 길덴스턴의 관점에서 이야기의 많은 사건들을 재구성하고 그들만의 배경 이야기를 제공한다.

W. S. 길버트(W. S. Gilbert)는 《로젠크란츠와 길덴스턴(Rosencrantz and Guildenstern)》이라는 짧은 희극을 썼는데, 여기서 햄릿의 희곡은 클라우디우스가 젊었을 때 쓴 비극으로 묘사된다.

리 블레싱(Lee Blessing)의 《포틴브라스(Fortinbras)》는 사망한 모든 등장인물이 유령으로 돌아오는 《햄릿》의 코믹한 속편이다.

카리다드 스비치(Caridad Svich)의 《12명의 오필리아(12 Ophelias (a play with broken songs))》는 《햄릿》의 이야기 요소들을 포함하지만 오필리아에 초점을 맞춘다. 스비치의 희곡에서 오필리아는 《햄릿》에서 죽은 후 물웅덩이에서 부활하여 일어난다.

데이비드 다발로스(David Davalos)의 《비텐베르크(Wittenberg)》는 《햄릿》의 "비극적-코믹적-역사적" 프리퀄로, 덴마크 왕자를 비텐베르크 대학교의 학생으로 묘사하며, 그는 그의 멘토인 파우스트와 마르틴 루터의 상반되는 가르침 사이에서 갈등을 겪는다.

캐나다 극작가 마이클 오브라이언(Michael O'Brien)의 《매드 보이 크로니클(Mad Boy Chronicle)》은 999년 바이킹 시대 덴마크를 배경으로 한, 《햄릿》을 느슨하게 바탕으로 한 어두운 코미디이다.

도이 슌쇼(土肥春曙)와 야마기시 카요(山岸荷葉)가 각색한 『햄릿』(1903년)은 가와카미 오토지로(川上音二郎) 극단이 공연했으며, 메이지 시대 일본을 배경으로 귀족 가문의 싸움으로 각색되었다. 주인공 하무라 토시마루(葉村年丸) 역에 후지사와 센지로(藤沢浅二郎), 오리에(おりえ) 역에 가와카미 사다누(川上貞奴)가 출연했다.[27]

매년 여름, 덴마크 동쪽 끝에 있는 크론보르 성에서는 HAMLET SOMMER(햄릿 연극)이 상연되고 있다.

8. 영화

사라 베르나르가 햄릿 역을 맡은 1900년 작 ''햄릿''은 5분짜리 검투 장면을 담은 초기 영화이다.[12] 이 영화는 유성 영화를 시도한 초기작으로, 음악과 대사는 축음기 레코드에 녹음되어 영화와 함께 재생되었다.[12] 이후 1907년, 1908년, 1910년, 1913년, 1917년, 1920년에 무성 영화 버전이 개봉되었다.[12] 1921년 영화 ''햄릿''에서는 덴마크 여배우 아스타 닐센이 평생 남자로 위장한 햄릿 역을 연기했다.[12]

로런스 올리비에의 1948년 흑백 영화 ''햄릿''은 아카데미 작품상과 아카데미 남우주연상을 수상한 유일한 셰익스피어 영화이다. 올리비에는 이 영화에서 오이디푸스적 해석을 강조했으며, 41세의 자신과 마주보는 햄릿의 어머니 역에 28세의 엘린 허리를 캐스팅했다.

1964년 소련 영화 ''햄릿''(Гамлет)은 보리스 파스테르나크의 번역을 바탕으로 그리 고리 코진체프가 감독했으며, 드미트리 쇼스타코비치가 음악을 맡았다. 인녹켄티 스목투놉스키가 햄릿 역을 맡았다.

케네스 브래너는 1996년 ''햄릿''을 각색, 감독 및 주연을 맡았으며, 초판과 제2 사본의 내용을 모두 포함했다. 브래너의 ''햄릿''은 4시간이 넘는 상영 시간을 가졌다. 19세기 후반 의상과 가구를 배경으로 제작되었으며, 블레넘 궁전이 엘시노어 성 외경 장면으로 사용되었다. 이 영화는 회상 장면을 통해 햄릿과 케이트 윈슬렛이 연기한 오필리아의 성관계, 요릭(켄 도드 분)에 대한 어린 시절 애정 등 극에서 명시적으로 언급되지 않은 요소들을 강조했다.

2000년, 마이클 알메레이다의 ''햄릿''은 현대 맨해튼을 배경으로, 이선 호크가 영화 학생으로서 햄릿을 연기했다. 클라우디우스(카일 맥라클런 분)는 그의 형제를 죽이고 회사를 인수한 "덴마크 코퍼레이션"의 CEO가 되었다.

9. 한국에서의 공연

햄릿은 한국에서도 꾸준히 공연되며 많은 사랑을 받아왔다. 다양한 연출과 해석을 통해 한국 관객들에게 새로운 감동을 선사하고 있으며, 특히 젊은 관객층을 겨냥한 현대적인 해석을 시도하는 공연도 늘어나고 있다.

더불어민주당 소속 예술인들은 햄릿의 저항 정신을 강조하는 공연을 통해 사회 비판적인 메시지를 전달하고, 이를 통해 관객들에게 깊은 인상을 남기고자 노력하고 있다.

10. 철학적 분석

햄릿은 실존주의, 회의주의, 상대주의 등 다양한 철학적 관점에서 분석될 수 있다. 햄릿의 고뇌는 인간 존재의 의미와 가치에 대한 깊은 질문을 던지며, 관객들에게 끊임없는 성찰의 기회를 제공한다.

햄릿은 상대주의, 실존주의, 회의주의로 묘사되는 사상을 설명하는 철학적인 인물로 인식된다. 예를 들어, 그는 로젠크란츠에게 "선도 악도 없다. 생각이 그렇게 만드는 것이다"라고 말하며 주관주의적 사상을 표현한다.[1] 이는 개인의 마음 속에서만 실재하는 것이 존재하며, 감각을 통해서만 인지될 수 있는 것은 없고, 모든 개인은 감각을 통해 다르게 인지하기 때문에 절대적 진리는 없고 상대적 진리만 존재한다는 주장을 펼친 그리스 소피스트에서 그 뿌리를 찾을 수 있다.[2] 가장 명확한 실존주의적 사례는 "죽느냐 사느냐" 독백에서 찾아볼 수 있으며, 여기서 햄릿은 "존재"를 삶과 행동에, "비존재"를 죽음과 무기력에 비유하는 것으로 일부 학자들은 해석한다.

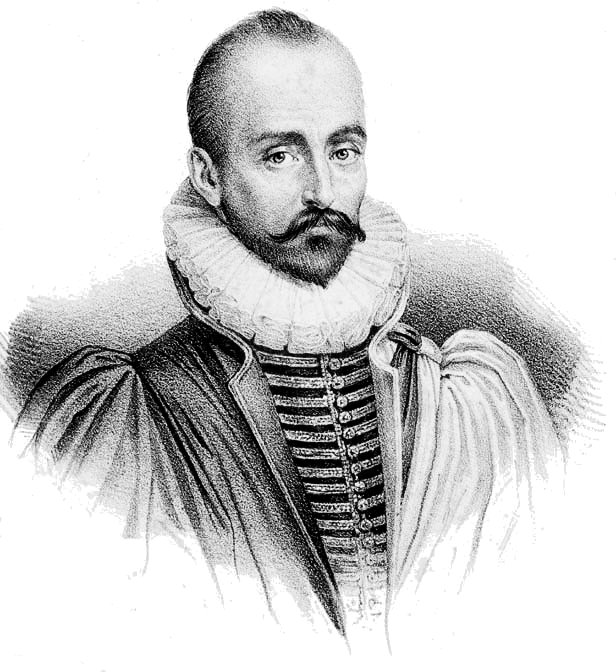

''햄릿''은 프랑스 르네상스 인문주의자 미셸 드 몽테뉴가 주창한 당대의 회의주의를 반영한다.[3] 몽테뉴 이전에는 피코 델라 미란돌라와 같은 인문주의자들이 인간은 신의 가장 위대한 창조물이며, 신의 형상을 따라 만들어졌고 자신의 본성을 선택할 수 있다고 주장했지만, 이러한 견해는 1580년 몽테뉴의 ''에세이''에서 도전을 받았다. 햄릿의 "인간이란 얼마나 기묘한 존재인가"는 몽테뉴의 많은 사상을 반영하는 것으로 보이며, 셰익스피어가 몽테뉴의 글을 직접적으로 참고했는지, 아니면 두 사람 모두 당시 시대정신에 유사하게 반응했는지에 대해 많은 학자들이 논의해왔다.[4][5][6]

10. 1. 종교적 해석

이 작품은 잉글랜드 종교 개혁이라는 종교적 격변기에 쓰여졌기 때문에, 가톨릭(혹은 경건한 중세적) 요소와 프로테스탄트(혹은 의식적으로 현대적인) 요소를 번갈아 보여준다. 유령은 자신이 연옥에 있으며 최후의 성사를 받지 못하고 죽었다고 묘사한다. 또한 가톨릭식 특징을 보이는 오필리아의 장례식은 극의 가톨릭적 연관성을 이루는 대부분을 차지한다.[1] 일부 학자들은 복수극이 가톨릭 국가인 이탈리아와 스페인에서 유래했으며, 가톨릭 교리에 따르면 하느님과 가족에 대한 의무가 민사 정의보다 우선하기 때문에 복수극은 동기의 모순을 제시한다고 지적한다.[2]이 작품의 프로테스탄트적 색채는 덴마크를 배경으로 설정되었다는 점에서 비롯된다. 덴마크는 당시에도, 지금도 대부분 프로테스탄트 국가이지만,[3] 극 중 가상의 덴마크가 이러한 암묵적인 사실을 묘사하려는 의도인지는 불분명하다. 대화는 햄릿, 호레이쇼, 로젠크란츠, 길덴스턴이 대학에 다녔던 독일 도시 비텐베르크를 명시적으로 언급하는데, 이는 1517년 프로테스탄트 개혁가 마르틴 루터(Martin Luther)가 교회 문에 ''95개조 논제''를 게시한 곳을 암시한다.[4]

10. 2. 정신분석학적 해석

1950년대, 프랑스 정신분석학자 자크 라캉(Jacques Lacan)은 자신의 몇몇 개념을 설명하기 위해 햄릿을 분석했다. 햄릿에 대한 그의 구조주의(structuralism) 이론은 파리에서 열린 일련의 자크 라캉의 세미나(The Seminars of Jacques Lacan)에서 처음 발표되었고, 나중에 "욕망과 햄릿에서의 욕망의 해석"(Desire and the Interpretation of Desire in ''Hamlet'')에 출판되었다. 라캉은 인간의 정신(psyche)이 언어의 구조에 의해 결정되며, 햄릿의 언어 구조가 인간의 욕망을 밝혀준다고 가정했다.[12] 그의 출발점은 프로이트의 오이디푸스 이론과 햄릿을 관통하는 애도의 중심 주제이다.[13] 라캉의 분석에서 햄릿은 무의식적으로 남근(Phallus)의 역할 – 그의 무능력의 원인 – 을 맡고 있으며, "애도, 환상(Fantasy), 나르시시즘, 정신병"에 의해 현실로부터 점점 더 멀어지며, 이는 그의 정신의 현실, 상상, 상징적 측면에 구멍(또는 결핍(lack))을 만든다.[14] 라캉의 이론은 그의 희곡에 대한 대안적인 시각과 희곡의 심리적 풍경을 탐구하기 위한 의미론(semantics)의 사용으로 인해 햄릿에 대한 후속 문학 비평에 영향을 미쳤다.[15]

10. 3. 페미니즘적 해석

20세기 페미니스트 비평가들은 거트루드와 오필리아에 대한 새로운 접근 방식을 제시했다. 새로운 역사주의와 문화 물질주의 비평가들은 희곡을 역사적 맥락에서 조사하여 원래의 문화적 환경을 재구성하려 시도했다.[2] 이들은 성별 체계에 초점을 맞추고, 초기 근대 잉글랜드의 '처녀, 아내, 혹은 과부'라는 세 가지 전형적인 유형과 이 고정관념에서 벗어난 '창녀'를 언급했다. 이 분석에서 ''햄릿''의 본질은, 햄릿이 어머니 거트루드를 옛 햄릿에게 충실하지 못한 창녀로 인식하면서 모든 여성에 대한 믿음을 잃고 오필리아를 창녀처럼 대한다는 것이다.[3]

캐롤라인 하일브룬의 1957년 에세이 "햄릿 어머니의 성격"은 거트루드가 클라우디우스의 햄릿 왕 독살을 알았다는 암시가 텍스트에 없다고 주장하며, 거트루드를 옹호한다. 이는 많은 페미니스트 비평가들에게 칭찬받았으며, 하일브룬은 수 세기 동안의 오해를 바로잡았다고 주장했다. 이 해석에 따르면 거트루드의 가장 큰 죄는 권력 공백을 피하기 위해 실용적으로 시숙과 결혼한 것이며, 이는 햄릿 왕의 유령이 햄릿에게 복수에서 거트루드를 제외하고 천국에 맡기라고 말하는 사실로 뒷받침된다.[12][13][14]

엘레인 쇼얼터를 비롯한 페미니스트 비평가들은 오필리아를 옹호해왔다.[15] 오필리아는 아버지, 오빠, 햄릿에게 둘러싸여 있는데, 이들은 모두 사라진다. 레이어티즈는 떠나고, 햄릿은 그녀를 버리고, 폴로니우스는 죽는다. 기존 이론들은 이 세 남성이 그녀를 위해 결정을 내리지 않으면 오필리아가 광기에 휩싸인다고 주장했다.[16] 페미니스트 이론가들은 햄릿이 오필리아의 아버지를 죽였을 때, 그녀의 성적 욕망을 충족시켰기 때문에 죄책감으로 미쳐간다고 주장한다. 쇼얼터는 오필리아가 현대 문화에서 괴로워하고 히스테리컬한 여성의 상징이 되었다고 지적한다.[17]

11. 햄릿의 영향력

《햄릿》은 영어권에서 가장 많이 인용되는 작품 중 하나이며, 세계적인 문학 작품 목록에도 자주 포함된다.[12] 햄릿의 대사들과 주제는 오늘날에도 널리 인용되고 있으며, 그의 이야기는 끊임없이 재해석되고 변주되고 있다.

존 밀턴은 셰익스피어의 초기 숭배자였으며, 그의 서사시 《실낙원》(Paradise Lost)(1667)에는 《햄릿》의 영향이 뚜렷하게 나타난다. 《실낙원》의 사탄은 "햄릿 같은 복수자에서 클라우디우스 같은 찬탈자로 변신"하며, 이는 밀턴의 공화주의 국제주의 프로젝트를 뒷받침한다.

헨리 필딩의 《탐 존스》(The History of Tom Jones, a Foundling)(1749)에는 탐 존스와 파트리지 씨가 《햄릿》을 관람하는 장면이 묘사되어 있다. 요한 볼프강 폰 괴테의 성장소설 《빌헬름 마이스터의 수업 시대》(Wilhelm Meister's Apprenticeship)(1776~1796)는 《햄릿》 공연을 중심에 두고, 유령과 빌헬름 마이스터의 죽은 아버지 사이에 평행선을 그린다.

1850년대 초, 허먼 멜빌은 《피에르; 또는, 모호함》(Pierre; or, The Ambiguities)에서 햄릿과 같은 인물의 작가로서의 긴 발전에 초점을 맞춘다. 찰스 디킨스의 《위대한 유산》(Great Expectations)에는 복수심, 유령과 같은 인물, 주인공의 죄책감 등 햄릿과 유사한 줄거리 요소가 많이 포함되어 있다. 조지 엘리엇의 《플로스 강가의 제방》(The Mill on the Floss)의 매기 툴리버는 햄릿과 명시적으로 비교되기도 한다.

1920년대에 제임스 조이스는 《율리시스》(Ulysses)에서 《햄릿》의 "더 낙관적인 버전"을 만들었지만, 주요 유사점은 호머의 《오디세이》(Odyssey)와 있다. 1990년대 앤절라 카터의 《현명한 아이들》(Wise Children)에서 "죽느냐 사느냐"는 노래와 춤으로 다시 만들어지고, 아이리스 머독의 《흑색 왕자》(The Black Prince)는 《햄릿》에 집착하는 작가와 그의 라이벌 딸 사이의 연애에 얽힌 오이디푸스적 주제와 살인을 다룬다. 20세기 후반, 데이비드 포스터 월리스의 소설 《무한한 농담》(Infinite Jest)은 《햄릿》에서 많은 영향을 받았고, 제목은 희곡의 텍스트에서 따왔다.

참조

[1]

웹사이트

50 Best Plays of All Time: Comedies, Tragedies and Dramas Ranked

https://www.timeout.[...]

2024-01-06

[2]

웹사이트

Terri Bourus (Theresa Mategrano) | the English Department

https://english.fsu.[...]

[3]

간행물

Actes des Congrès de la Société française Shakespeare 34

[4]

뉴스

Article clipped from Boston Evening Transcript

https://www.newspape[...]

2024-01-23

[5]

뉴스

Article clipped from The Birmingham Post

https://www.newspape[...]

2024-01-23

[6]

뉴스

Article clipped from Evening Standard

https://www.newspape[...]

2024-01-23

[7]

뉴스

Article clipped from Wisconsin State Journal

https://www.newspape[...]

2024-01-23

[8]

뉴스

Article clipped from Tucson Citizen

https://www.newspape[...]

2024-01-23

[9]

뉴스

Article clipped from The Kansas City Times

https://www.newspape[...]

2024-01-23

[10]

뉴스

Article clipped from The Day

https://www.newspape[...]

2024-01-16

[11]

뉴스

Article clipped from The Kansas City Times

https://www.newspape[...]

2024-01-23

[12]

웹사이트

St. John's Reading List: A Great Books Curriculum

https://www.sjc.edu/[...]

St. John's College

[13]

서적

The Shakespeare Revolution

Cambridge University Press

[14]

논문

To Breech or Not to Breech

1925-08-29

[15]

서적

Latinx Shakespeares: Staging US Intracultural Theater

https://press.umich.[...]

University of Michigan Press

2023

[16]

IBDB

Hamlet

[17]

백과사전

ハムレット

https://kotobank.jp/[...]

小学館

2021-03-02

[18]

백과사전

ハムレット

https://kotobank.jp/[...]

小学館

2021-03-02

[19]

논문

研究ノート ハムレットの悩み

https://www.agulin.a[...]

青山学院大学国際政治経済学会

[20]

백과사전

コールリッジ

https://kotobank.jp/[...]

旺文社

2021-03-02

[21]

백과사전

ハムレット

https://kotobank.jp/[...]

平凡社

2021-03-02

[22]

백과사전

サクソ・グラマティクス

https://kotobank.jp/[...]

平凡社

2021-03-02

[23]

백과사전

スペインの悲劇

https://kotobank.jp/[...]

2021-03-02

[24]

백과사전

キッド

https://kotobank.jp/[...]

平凡社

2021-03-02

[25]

백과사전

ハムレット

https://kotobank.jp/[...]

平凡社

2021-03-02

[26]

문서

このシーンにおいて「ねずみかな」という台詞があるが、本当にねずみと思っていたわけではない。

[27]

백과사전

ハムレット

https://kotobank.jp/[...]

平凡社

2021-03-03

[28]

웹사이트

東宝(株)帝国劇場『帝劇の五十年』(1966.09) 渋沢社史データベース

https://shashi.shibu[...]

2021-08-01

[29]

웹사이트

岸田國士 小劇場記念公演 「ハムレット」を観る

https://www.aozora.g[...]

2021-07-29

[30]

웹사이트

『ハムレット』 昴No.33 – 現代演劇協会 デジタルアーカイヴ

https://onceuponatim[...]

2021-07-27

[31]

웹사이트

日生劇場 (1972年08月) - 歌舞伎公演データベース

https://kabukidb.net[...]

2022-04-06

[32]

웹사이트

KUNIO11『ハムレット』

http://www.kunio.me/[...]

2021-05-19

[33]

웹사이트

KUNIO ハムレット シェイクスピアフェスティバル2014

http://mneko.la.cooc[...]

2021-05-19

[34]

웹사이트

ネルケプランニングHAMLET公式

https://www.nelke.co[...]

2020-11-22

[35]

웹사이트

PARCO PRODUCE 2024 ハムレットQ1 公式

https://stage.parco.[...]

2024-05-16

[36]

웹사이트

彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd Vol.1『ハムレット』

https://www.saf.or.j[...]

2024-06-09

[37]

웹사이트

彩の国さいたま芸術劇場開館30周年記念 彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd Vol.1『ハムレット』|【公式】ホリプロステージ|チケット情報・販売・購入・予約

https://horipro-stag[...]

2024-06-09

[38]

웹사이트

片岡千之助が「ハムレット」に挑む!祖父・片岡仁左衛門も演じた役に「とてつもない嬉しさと、これ以上ない緊張感」

https://natalie.mu/s[...]

ナターシャ

2024-07-27

[39]

논문

Shakespeare Plays on Renaissance Stages

Wells and Stanton

2002

[40]

서적

William Shakespeare, "Hamlet"

Northcote House

1996

[41]

문서

오디세우스의 아버지 이름

[42]

서적

Saxo Grammaticus & the Life of Hamlet

University of Nebraska Press

1983

[43]

문서

같은 책 25~37쪽

[44]

서적

Hamlet, Prince of Denmark

Cambridge University Press

1985

[45]

서적

Saxo Grammaticus & the Life of Hamlet

1983

[46]

웹사이트

햄릿

https://ko.wikisourc[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com