기저핵

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

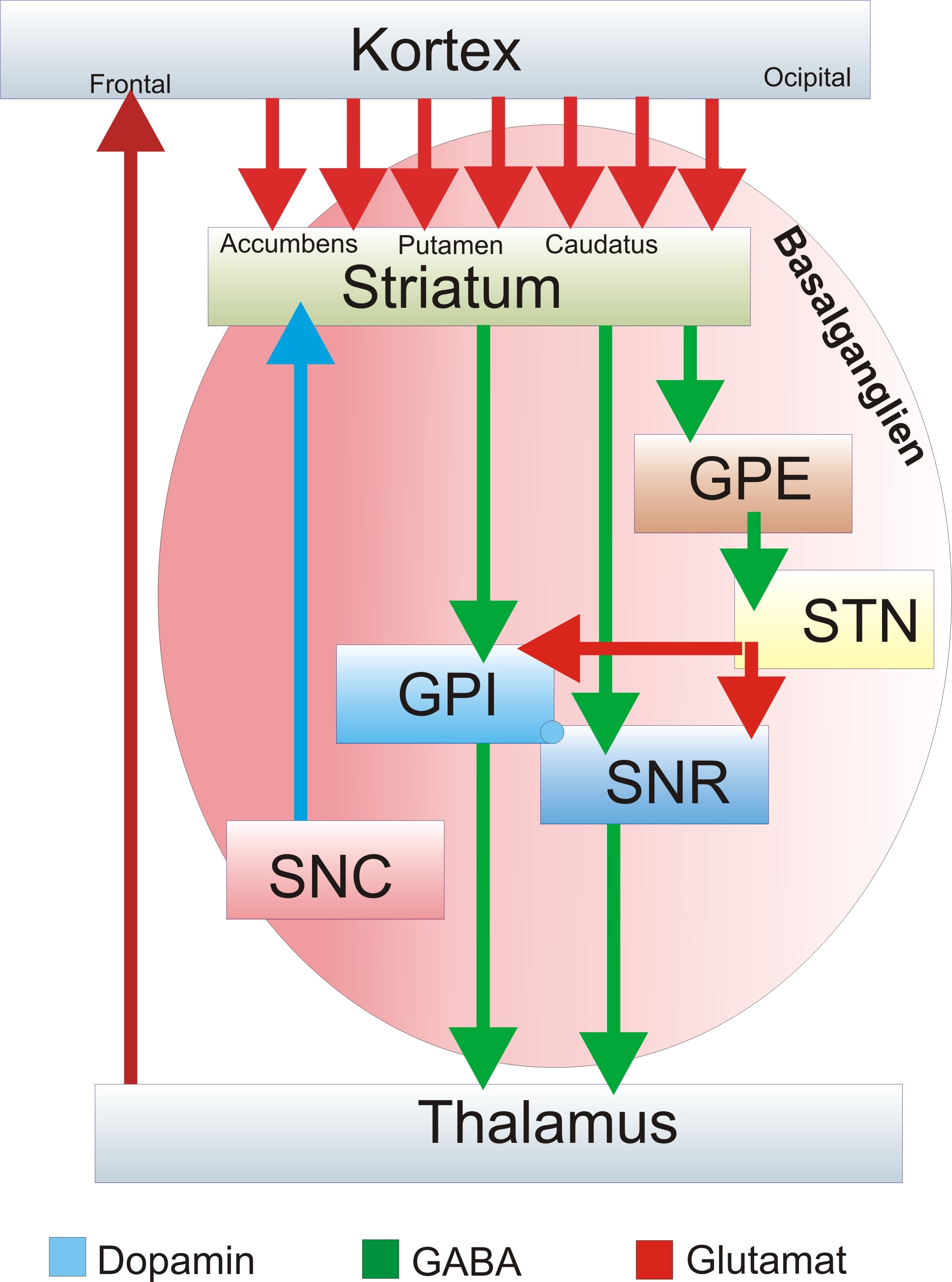

기저핵은 대뇌 깊숙이 위치한 회백질 덩어리들의 모임으로, 운동 조절, 인지 기능, 감정, 동기 부여, 절차 학습 등 다양한 기능에 관여한다. 주요 구성 요소로는 선조체, 창백핵, 흑질, 시상하핵 등이 있으며, 이들은 복잡한 신경 회로를 통해 서로 연결되어 있다. 기저핵의 기능 이상은 파킨슨병, 헌팅턴병, 뚜렛 증후군 등 다양한 신경 질환과 관련이 있으며, 17세기부터 해부학적으로 연구되어 왔고, 20세기 초 운동 기능과의 연관성이 밝혀졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기저핵 - 흑색질

흑색질은 기저핵의 일부로 중뇌에서 가장 큰 핵이며, 안구 운동, 운동 계획, 보상 회로 등 다양한 뇌 기능에 관여하고, 특히 치밀부의 도파민성 뉴런은 운동 조절에 중요한 역할을 수행한다. - 기저핵 - 측좌핵

측좌핵은 기저핵의 일부인 배쪽 선조체에 위치하며, 겉질과 속질로 구성되어 보상, 쾌락, 중독 등 다양한 기능과 관련이 있고, 임상적 의의를 지닌다. - 대뇌 - 바깥섬유막

바깥섬유막은 그람 음성 세균 세포벽의 주요 구성 성분으로, 인지질 이중층과 리포다당류로 이루어져 세균 생존과 병원성에 중요한 역할을 하며, 특히 리포다당류는 외막 안정화와 숙주 면역 반응 유발에 기여한다. - 대뇌 - 대뇌 피질

대뇌 피질은 대뇌 반구 표면의 바깥 덮개로, 뇌의 가장 바깥층에서 인지, 감각, 운동 기능과 같은 고등 정신 기능을 담당하며, 이랑과 고랑으로 접힌 구조, 6개의 층으로 된 신피질과 3~4개의 층으로 된 구피질, 그리고 전두엽, 두정엽, 측두엽, 후두엽 등으로 나뉜 영역별 고유 기능적 역할을 특징으로 한다. - 신경해부학 - 시상

시상은 감각 정보를 대뇌 피질로 전달하고 수면-각성 조절, 운동 조절, 기억 및 인지 기능 등 다양한 기능을 수행하는 회백질 구조물이다. - 신경해부학 - 회색질

회색질은 수초가 없는 뉴런과 중추신경계의 다른 세포로 구성되며, 뇌, 뇌간, 소뇌 및 척수에 존재하며, 아동기와 청소년기에 발달하고 알코올 섭취 등 다양한 요인에 의해 구조가 영향을 받는다.

2. 구조

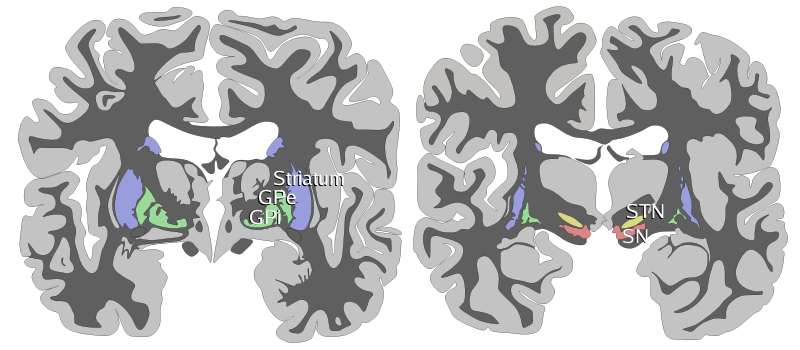

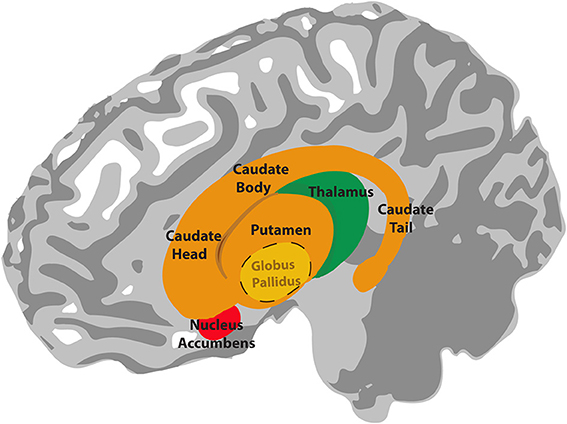

기저핵은 대뇌의 기본 구성 요소로, 시상 근처 뇌 깊숙이 위치한 회백질 덩어리들의 모임이다. 시상의 측면에 위치하며 시상을 둘러싸고 있고, 좌우 양쪽에 서로 대칭적으로 존재한다.[15]

해부학적으로 기저핵은 위치에 따라 네 개의 구조로 나뉜다. 선조체와 창백핵은 비교적 크고, 흑질과 시상하핵은 더 작다.

- 선조체: 피각과 미상핵으로 구성되며, 대뇌 피질 및 시상으로부터 입력을 받는다.

- 창백핵: 담창구라고도 하며, 내측(내절)과 외측(외절)으로 나뉜다. 내절은 흑질 망상부와 함께 시상으로 출력하는 부분이고, 외절은 간접 경로의 중간 부분이다.

- 렌즈핵: 선조체의 일부인 피각과 담창구를 합쳐 부르는 명칭이다.

- 흑질: 치밀부와 망상부로 구성되며, 중뇌에 있지만 발생학적, 생리학적으로 기저핵의 일부이다. 흑질 망상부는 기저핵의 출력부이고, 흑질 치밀부는 도파민성 뉴런을 포함하여 선조체에 영향을 주는 회로 요소이다.

- 시상하핵: 대뇌 피질로부터 입력을 받는다.

- 마이넬트 기저핵: 콜린 작용성 뉴런이 많이 존재한다.

- 전장: 드물게 기저핵에 포함되기도 하지만, 기능적으로 다른 기저핵 회로 요소와 관련성이 약하다.

신경계 발달 과정에서 기저핵은 전뇌, 중뇌, 후뇌의 세 가지 원시적인 뇌 소포에서 유래한다. 아래 표는 발달 과정과 기저핵 구조의 관계를 나타낸다.[2][4][14]

2. 1. 선조체 (Striatum)

선조체는 기저핵에서 가장 큰 부분이다. 조가비핵(putamen), 미상핵(caudate), 편도체(amygdala)로 이루어져 있으며, 조가비핵(외측핵)과 창백핵(내측핵)은 함께 렌즈핵(lenticular nuleus)으로 불리기도 한다. 보통 기저핵이라고 하면 선조체를 가리키는 경우가 많다.[15] "선조체(Corpus Striatum)"라는 이름은 이곳을 가로지르는 신경섬유 다발(백질) 때문에 특정 방향으로 잘랐을 때 줄무늬가 보이는 것에서 유래되었다.선조체 내의 구조는 매우 복잡하다. 신경세포 중 96% 정도는 중간크기 가시뉴런(Medium spiny neurons)인데, 이들은 GABA성 세포들(타겟을 억제)이며 세포체는 작고 수상돌기(Dendritic spine)로 빽빽하게 덮여있으며 주로 시상과 피질로부터 신호를 받는다. 2% 정도는 매끈한 수지상 조직을 가진 콜린성 중간뉴런(interneuron)이다. 그리고 여러 다른 종류의 중간뉴런들이 나머지를 차지한다.

선조체는 등쪽 선조체와 배쪽 선조체로 나뉘는 피질하 구조이다. 등쪽 선조체는 다시 등내측 선조체와 등외측 선조체로 나뉜다.[16][17][18]

선조체는 대부분 중가시 뉴런으로 구성된다. 이 GABA성 뉴런은 외측 담창구와 내측 담창구뿐만 아니라 흑질 망상부로 투사된다. 담창구와 흑질로의 투사는 주로 도파민성이지만, 엔케팔린, 다이노르핀 및 물질 P가 발현된다. 선조체는 또한 질소성 뉴런(산화 질소를 기체 신호 분자로서 신경 전달 물질로 사용하기 때문에), 지속적으로 활성화된(억제되지 않는 한 끊임없이 신경 전달 물질을 방출하는) 콜린성 개재 뉴런, 파르부민 발현 뉴런 및 칼레티닌 발현 뉴런으로 분류되는 개재 뉴런을 포함한다.[19]

등쪽 선조체는 피질로부터 상당한 글루탐산 입력을 받으며, 흑질 치밀부로부터 도파민 입력을 받는다. 등쪽 선조체는 일반적으로 감각 운동 활동과 관련이 있는 것으로 간주된다. 배쪽 선조체는 변연 영역에서 글루탐산 입력을 받으며, 중변연 경로를 통해 VTA로부터 도파민 입력을 받는다. 배쪽 선조체는 보상 및 기타 변연 기능에 역할을 하는 것으로 여겨진다.[20]

등쪽 선조체는 내부 캡슐에 의해 미상핵과 피각으로 나뉘는 반면, 배쪽 선조체는 측좌핵과 후각 결절로 구성된다.[21][22] 미상핵은 세 개의 주요 연결 영역을 가지며, 미상핵 머리는 전두엽 피질, 대상 피질 및 편도체와의 연결을 보여준다. 몸체와 꼬리는 각각 선조체의 감각 운동 및 변연 영역으로 투사되는 등외측 가장자리와 배쪽 미상핵 사이의 분화를 나타낸다.[23] 선조체담창구 섬유는 선조체를 담창구에 연결한다.

; 선조체

: 피각과 미상핵으로 이루어져 있다. 이 둘은 원래 하나의 구조였으나, 진화 과정에서 내포에 의해 두 개로 분리된 것으로 여겨진다. 실제로, 설치류 등에서는 피각과 미상핵의 구분이 없다. 선조체는 대뇌 피질 및 시상으로부터의 입력부이다.

2. 2. 창백핵 (Pallidum)

창백핵(pallidum)은 담창구(Globus pallidus)라고 하는 큰 구조와 이보다 작은, 배쪽으로 뻗어있는 곳인 배쪽창백핵(Ventral pallidum)으로 이루어져 있다. 담창구는 단일 신경 덩어리로 보이지만, 기능적으로 구별되는 두 부분, 즉 내부 담창구(GPi)와 외부 담창구(GPe)로 나눌 수 있다.[2] 두 부분 모두 주로 GABA성 뉴런을 포함하며, 따라서 표적에 억제 효과를 나타낸다. 두 부분은 서로 다른 신경 회로에 참여한다. GPe는 주로 선조체로부터 입력을 받아 시상하핵으로 투사한다. GPi는 "직접" 및 "간접" 경로를 통해 선조체로부터 신호를 받는다. 담창구 뉴런은 탈억제 원리를 사용하여 작동한다. 이 뉴런은 입력이 없을 때 일정하고 높은 속도로 발화하며, 선조체로부터의 신호는 발화 속도를 일시 중지하거나 줄이도록 한다. 담창구 뉴런 자체가 표적에 억제 효과를 가지기 때문에, 담창구에 대한 선조체 입력의 순 효과는 담창구 세포가 표적에 가하는 지속적인 억제의 감소(탈억제)와 표적의 발화 속도 증가로 이어진다.2. 3. 흑질 (Substantia nigra)

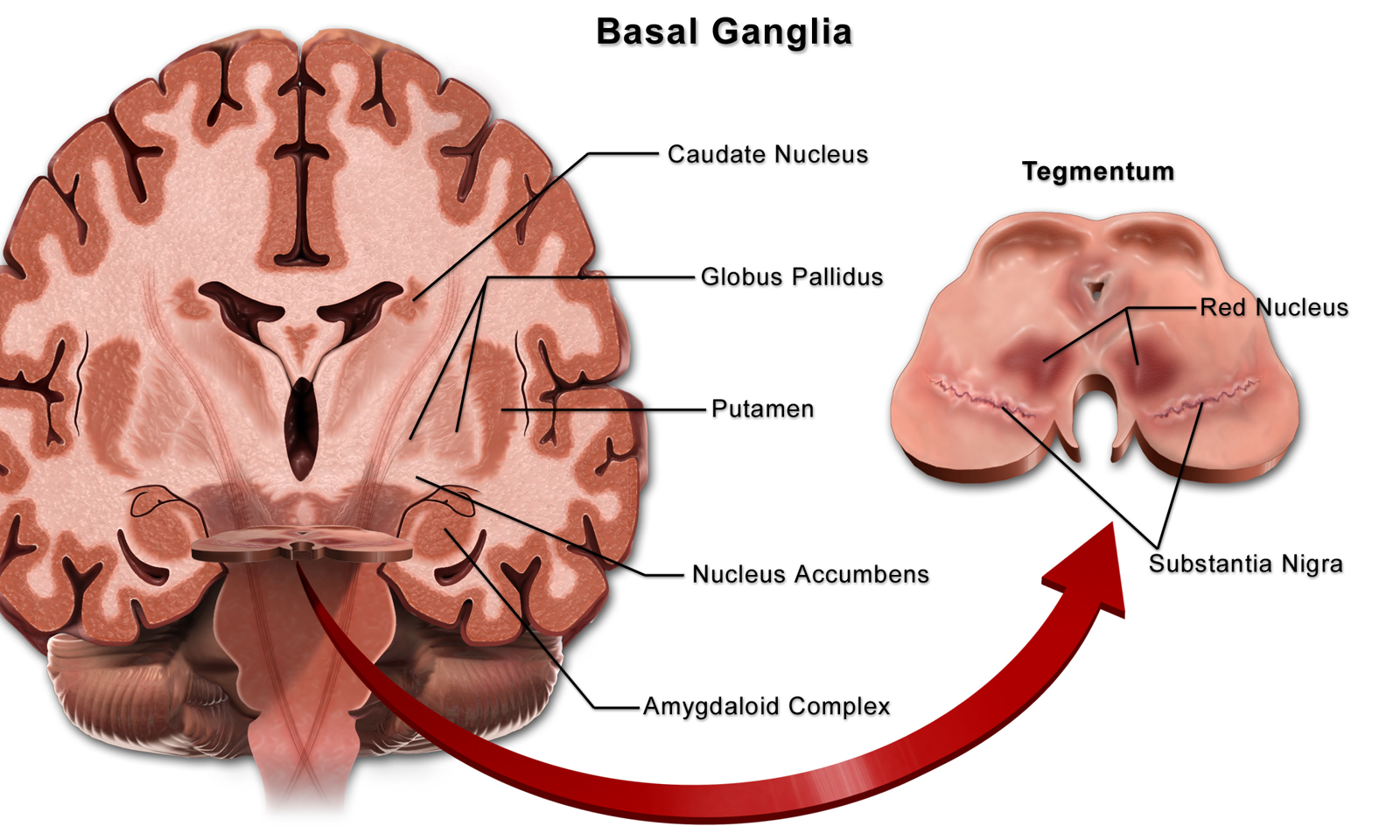

흑질(Substantia nigra)은 중뇌 복측피개야(ventral tegmental area)에 있는 회백질 부분으로, 흑질 망상부(SNr)와 흑질 치밀부(SNc)로 나뉜다.[13] 흑질은 기저핵의 구성 요소 중 하나이다.

흑질 망상부(SNr)는 종종 창백핵 내절(GPi)과 함께 작용하며, SNr-GPi 복합체는 시상을 억제한다. 반면에 흑질 치밀부(SNc)는 신경전달물질인 도파민을 생성하는데, 이는 선조체 경로의 균형을 유지하는 데 매우 중요하다.[13]

흑질은 중뇌에 존재하지만, 발생학적·생리학적으로 대뇌 기저핵의 일부로 간주된다. 흑질 망상부는 기저핵의 주요 출력부 중 하나이다. 흑질 치밀부는 도파민 작용성 뉴런을 많이 포함하고 있으며, 선조체에 투사하는 수정적인 회로 요소이다.[13]

2. 4. 시상하핵 (Subthalamic nucleus, STN)

시상하핵은 간뇌의 회백질 부분으로, 기저핵의 일부이며, 신경절 중 유일하게 흥분성 신경전달물질인 글루탐산을 분비하는 부분이다.[13] 시상하핵의 역할은 흑질 망상부(SNr)-창백핵 내절(GPi) 복합체를 자극하는 것이며, 이는 간접 경로의 일부이다. 시상하핵은 창백핵의 외측 부분으로부터 억제성 입력을 받고 창백핵 내절(GPi)로 흥분성 입력을 보낸다.3. 신경 회로

기저핵은 대뇌의 기본 구성 요소로, 시상 근처 뇌 깊숙이 위치한 회백질 덩어리들의 모임이다. 시상의 측면에 위치하며 시상을 둘러싸고 있다.[15] 해부학적으로 기저핵은 선조체, 창백핵, 흑질, 시상하핵의 네 가지 구조로 나뉜다. 선조체와 창백핵은 비교적 크고, 흑질과 시상하핵은 더 작다.

기저핵은 많은 글루탐산성 입력과, 주로 GABA성 원심성 섬유, 조절적인 아세틸콜린성 경로, 복측 피개 영역과 흑질에서 기원하는 경로의 상당한 도파민, 그리고 다양한 신경 펩타이드를 받는다. 기저핵에서 발견되는 신경 펩타이드에는 P 물질, 뉴로키닌 A, 콜레시스토키닌, 뉴로텐신, 뉴로키닌 B, 뉴로펩타이드 Y, 소마토스타틴, 다이놀핀, 엔케팔린 등이 있다. 기저핵에서 발견되는 다른 신경 조절 물질에는 일산화 질소, 일산화 탄소, 페닐에틸아민 등이 있다.

기저핵 회로와 기능에 대한 여러 모델이 제안되었지만, 직접 경로와 간접 경로의 엄격한 구분, 가능한 중복 및 조절에 대한 의문이 제기되었다.[24] 회로 모델은 1990년대 델롱이 처음 제안한 병렬 '처리 모델' 이후 진화했으며, 여기에서 피질과 흑색질 치밀부는 배쪽 선조체로 투사되어 억제성 간접 경로와 흥분성 직접 경로를 발생시킨다.

정확한 경계선(또는 핵 내 격막) 없이 기울기로 구현되었지만, 기저핵 회로는 종종 하나의 변연, 두 개의 연합(전전두엽), 하나의 안구 운동, 하나의 운동 경로의 5가지 경로로 나뉜다.[25] 운동 및 안구 운동 경로는 때때로 하나의 운동 경로로 그룹화된다. 또한 3가지 도메인(운동, 연관 및 변연)으로 단순화된 체계가 인기를 얻었다.[26] 5개의 일반적인 경로는 다음과 같이 구성된다.[27]

- 운동 고리는 보조 운동 영역, 활꼴 운동 전 영역, 일차 운동 피질 및 체감각 피질에서 꼬리 껍질로의 투사를 포함하며, 복측외측 GPi 및 미상외측 SNr로 투사되어 복측외측 pars medialis 및 복측외측 pars oralis를 통해 피질로 투사된다.

- 안구 운동 고리는 전두안구영역, 배외측 전전두피질(DLPFC) 및 후두정피질에서 꼬리, 미상배측내측 GPi 및 복측외측 SNr로 투사되어 측면 복측전방 pars magnocellularis(VAmc)를 통해 피질로 다시 연결된다.

- 첫 번째 인지/연관 경로는 DLPFC에서 배외측 꼬리, 이어서 측면 배측내측 GPi, 그리고 측면 VAmc 및 내측 pars magnocellularis로 투사되기 전에 로스트랄 SNr로의 투사로 이어지는 경로를 제안한다.

- 두 번째 인지/연관 경로는 측면 안와전두피질, 측두회, 전방 대상 피질에서 복내측 꼬리로의 회로를 제안하며, 이어서 측내측 GPi로의 투사, 로스트로라터럴 SNr로 투사된 다음 내측 VAmc 및 내측 magnocellularis를 통해 피질로 연결된다.

- 변연 회로는 ACC, 해마, 내후각 피질, 섬에서 복측 선조체, 이어서 로스트로배측 GPi, 복측 창백 및 로스트로배측 SNr로 투사되며, 이어서 내측 배측 핵의 후내측 부분을 통해 피질로 다시 연결된다.[28] 그러나 최대 20,000개의 고리에 대한 더 많은 하위 분할이 제안되었다.[29]

이러한 회로는 피질-피질 수준(U-섬유), 피질-선조체 수준(피질에서 선조체로의 확산 투사에 의해), 시상-피질 수준(시상과 피질을 가로지르는 확산 상호 연결에 의해) 및 선조체-흑색질 수준에서 (최소한) 상호 작용하는 것으로 알려져 있다.[30] 후자의 상호 작용은 수잔 하버(Suzanne Haber)와 동료들이 '나선형 모델'로 더욱 자세히 특성화했으며, 이는 복측 선조체(변연 회로)가 중뇌 도파민 세포(복측 피개 영역, 흑색질 치밀부 및 기타 영역)를 통해 배쪽 선조체(운동 회로)에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 가정했다. 이 모델에서 복측 피개 영역에서 측좌핵의 쉘 영역으로의 연결은 "닫힌" 상호 고리를 형성한다. 그러나 이러한 투사는 또한 측면으로 확장되어 나머지 복측 선조체로 신호를 보내는 도파민 뉴런에 영향을 미쳐 전방 전달 루프 또는 '나선'의 초기 세그먼트를 만듭니다. 이 나선은 선조체-흑색질-선조체 경로를 통해 계속되어 VS가 중뇌 도파민 뉴런을 통해 인지 및 운동 선조체 영역에 영향을 미친다.[31][32]

"대뇌 피질 → 대뇌 기저핵 → 시상 → 대뇌 피질"이라는 루프가 형성되어 있다. 운동 영역(일차 운동 피질・보조 운동 영역・전운동 피질, 브로드만 영역의 각각 4와 6)에서 시작하여 운동 영역으로 되돌아가는 루프를 '''운동계 루프'''라고 부르며, 사지의 운동을 제어한다고 여겨진다. 이와 유사한 루프가 대뇌 피질 중 전전두엽 피질・전두안야・변연 피질 등을 기점으로 시작하며, 각각 '''전전두엽 피질계 루프'''・'''안구 운동계 루프'''・'''변연계 루프'''라고 불린다.[64] 신경해부학적인 지견에 기초하여, 이들 4개의 루프는 서로 상호 연락이 드물고, 병렬 처리 회로라고 생각된다.

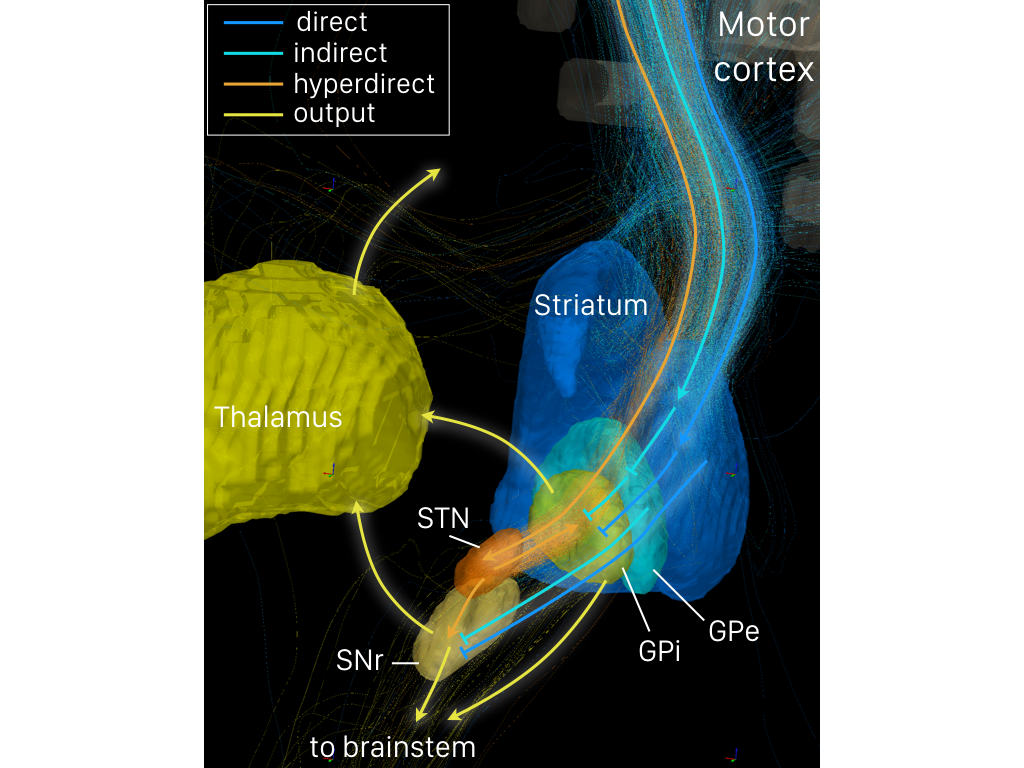

3. 1. 직접 경로 (Direct pathway)

선조체의 투사 뉴런에는 직접 경로와 간접 경로에 관여하는 것이 있는데, 직접 경로의 뉴런은 도파민 D1 수용체를 가진다. 현재 정설에서는 흑질 치밀부로부터의 도파민 작동성 뉴런에 의한 투사는, 직접 경로 뉴런에는 D1 수용체를 통해 흥분성으로 작용한다고 한다. 그러나 실제로는 도파민의 작용은 단순하지 않다.[65]직접 경로는 내부 담창구(GPi) 및 흑질 망상부(SNr)를 억제하여 시상의 순 억제 또는 흥분을 초래한다. 이 경로는 도파민 수용체 D1, 무스카린성 아세틸콜린 수용체 M4, 아데노신 수용체 A1을 발현하는 중형 가시 뉴런(MSN)으로 구성된다.[33] 직접 경로는 특정 자극에 대한 운동 동작, 운동 동작의 타이밍, 작업 기억의 게이팅 및 운동 반응을 촉진하는 것으로 제안되었다.[29]

대뇌 기저핵의 출구에 위치하는, 내부 담창구 및 흑질 망상부의 GABA 작용성 뉴런은 항상 고빈도로 발화하여 투사 대상인 시상의 뉴런의 활동을 강하게 억제하고 있다. 선조체의 직접로 투사 뉴런으로부터의 GABA 작용성 출력은 이 내부 담창구 및 흑질 망상부의 GABA 작용성 뉴런을 억제한다. 즉, 도중에 억제성 결합이 2회 포함되기 때문에, 대뇌 기저핵의 출력에 해당하는 운동성 시상핵의 뉴런은 '''탈억제'''되어 발화 빈도가 상승한다. 대뇌 신피질로부터의 운동 명령이 선조체의 직접로 뉴런을 흥분시키면, 이와 같이 운동성 시상핵에서의 흥분성이 상승하고, 운동성 피질 영역으로의 흥분성 출력이 증가한다. 이 메커니즘이 운동의 시작에 있어서 중요하다고 생각된다.

3. 2. 간접 경로 (Indirect pathway)

선조체에서 시작되는 간접 경로는 바깥 림프절(GPe)을 억제하여 안쪽 림프절(GPi)의 탈억제를 유발하고, 이는 다시 시상을 억제하게 된다. 이 경로는 도파민 수용체 D2, 무스카린성 아세틸콜린 수용체 M1, 아데노신 수용체 A2a를 발현하는 중형 가시 뉴런(MSN)으로 구성된다.[33] 간접 경로는 전반적인 운동 억제(모든 운동 활동의 억제) 및 반응의 종료를 유발하는 것으로 알려져 있다.[29]시상하핵의 피질 흥분을 포함하는 더 짧은 간접 경로도 제안되었는데, 이는 GPe의 직접 흥분 및 시상의 억제를 유발한다. 이 경로는 연관 학습을 기반으로 특정 운동 프로그램의 억제를 유발하는 것으로 제안되었다.[29] 이러한 간접 경로의 조합은 ''중심 주변 이론''의 일부로 제안된 하나의 특정 초점 외에 기저핵 입력을 억제하는 과직접 경로를 초래한다.[34][35]

간접 경로와 직접 경로의 상호 작용에 대해서는 현재 논쟁 중이다. 모든 경로가 "밀어당기기" 방식으로 서로 직접적으로 적대한다는 주장이 있는 반면, 다른 간접 경로에 의해 경쟁 입력의 억제를 통해 피질에 집중된 하나의 입력이 보호되는 ''중심 주변 이론''을 지지하는 주장도 있다.[29]

간접 경로의 신경 회로 모식도는 다음과 같다.

- 대뇌 신피질(글루탐산) → 선조체 (GABA) → 담창구 외절 (GABA) → 시상하핵 (글루탐산) → 담창구 내절/흑질 망상부 (GABA) → 운동성 시상 핵 (글루탐산) → 운동성 대뇌 신피질 영역

- 대뇌 신피질 (글루탐산) → 선조체 (GABA) → 담창구 외절 (GABA) → 담창구 내절/흑질 망상부 (GABA) → 운동성 시상 핵 (글루탐산) → 운동성 대뇌 신피질 영역

간접 경로는 직접 경로와 길항적으로 작용하여, 담창구 내절 및 흑질 망상부의 GABA 작용성 뉴런의 흥분성을 높이고, 운동성 시상 핵을 억제하는 것으로 생각된다.

3. 3. 하이퍼 직접 경로 (Hyperdirect pathway)

대뇌 신피질에서 시상하핵으로 직접 연결되는 흥분성 투사가 있다는 사실이 알려져 있다. 피질 자극을 가했을 때, 기저핵의 출력 핵에 미치는 영향이 세 가지 경로 중 가장 먼저 나타나기 때문에, 직접로보다 빠르다는 의미에서 하이퍼 직접로(hyperdirect pathway)라고 불린다.[66]3. 4. 기타 신경 회로

기저핵 회로와 기능에 대해서는 여러 모델이 제안되었지만, 직접 경로와 간접 경로의 엄격한 구분, 가능한 중복 및 조절에 대한 의문이 제기되었다.[24] 회로 모델은 1990년대 델롱이 처음 제안한 병렬 '처리 모델' 이후 진화했으며, 여기에서 피질과 흑색질 치밀부는 배쪽 선조체로 투사되어 억제성 간접 경로와 흥분성 직접 경로를 발생시킨다.- 억제성 간접 경로는 바깥 림프절의 억제를 통해 안쪽 림프절을 탈억제시켜 (STN을 통해) 시상을 억제한다.

- 직접 또는 흥분성 경로는 GPi/SNr의 억제를 통해 시상의 탈억제를 포함한다. 그러나 직접 경로의 속도는 이 모델의 간접 경로와 일치하지 않아 문제가 발생했다. 이를 극복하기 위해 피질이 시상하핵을 통해 글루탐산성 투사를 보내 억제성 GPe를 '중심 주변 모델'로 흥분시키는 과직접 경로뿐만 아니라 더 짧은 간접 경로가 제안되었다.

정확한 경계선(또는 핵 내 격막) 없이 기울기로 구현되었지만, 기저핵 회로는 종종 하나의 변연, 두 개의 연합(전전두엽), 하나의 안구 운동, 하나의 운동 경로의 5가지 경로로 나뉜다.[25] 운동 및 안구 운동 경로는 때때로 하나의 운동 경로로 그룹화된다. 또한 3가지 도메인(운동, 연관 및 변연)으로 단순화된 체계가 인기를 얻었다.[26]

5개의 일반적인 경로는 다음과 같이 구성된다.[27]

- 운동 고리는 보조 운동 영역, 활꼴 운동 전 영역, 일차 운동 피질 및 체감각 피질에서 꼬리 껍질로의 투사를 포함하며, 복측외측 GPi 및 미상외측 SNr로 투사되어 복측외측 pars medialis 및 복측외측 pars oralis를 통해 피질로 투사된다.

- 안구 운동 고리는 전두안구영역, 배외측 전전두피질(DLPFC) 및 후두정피질에서 꼬리, 미상배측내측 GPi 및 복측외측 SNr로 투사되어 측면 복측전방 pars magnocellularis(VAmc)를 통해 피질로 다시 연결된다.

- 첫 번째 인지/연관 경로는 DLPFC에서 배외측 꼬리, 이어서 측면 배측내측 GPi, 그리고 측면 VAmc 및 내측 pars magnocellularis로 투사되기 전에 로스트랄 SNr로의 투사로 이어지는 경로를 제안한다.

- 두 번째 인지/연관 경로는 측면 안와전두피질, 측두회, 전방 대상 피질에서 복내측 꼬리로의 회로를 제안하며, 이어서 측내측 GPi로의 투사, 로스트로라터럴 SNr로 투사된 다음 내측 VAmc 및 내측 magnocellularis를 통해 피질로 연결된다.

- 변연 회로는 ACC, 해마, 내후각 피질, 섬에서 복측 선조체, 이어서 로스트로배측 GPi, 복측 창백 및 로스트로배측 SNr로 투사되며, 이어서 내측 배측 핵의 후내측 부분을 통해 피질로 다시 연결된다.[28] 그러나 최대 20,000개의 고리에 대한 더 많은 하위 분할이 제안되었다.[29]

이러한 회로는 피질-피질 수준(U-섬유), 피질-선조체 수준(피질에서 선조체로의 확산 투사에 의해), 시상-피질 수준(시상과 피질을 가로지르는 확산 상호 연결에 의해) 및 선조체-흑색질 수준에서 (최소한) 상호 작용하는 것으로 알려져 있다.[30] 후자의 상호 작용은 수잔 하버(Suzanne Haber)와 동료들이 '나선형 모델'로 더욱 자세히 특성화했으며, 이는 복측 선조체(변연 회로)가 중뇌 도파민 세포(복측 피개 영역, 흑색질 치밀부 및 기타 영역)를 통해 배쪽 선조체(운동 회로)에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 가정했다. 이 모델에서 복측 피개 영역에서 측좌핵의 쉘 영역으로의 연결은 "닫힌" 상호 고리를 형성한다. 그러나 이러한 투사는 또한 측면으로 확장되어 나머지 복측 선조체로 신호를 보내는 도파민 뉴런에 영향을 미쳐 전방 전달 루프 또는 '나선'의 초기 세그먼트를 만듭니다. 이 나선은 선조체-흑색질-선조체 경로를 통해 계속되어 VS가 중뇌 도파민 뉴런을 통해 인지 및 운동 선조체 영역에 영향을 미친다.[31][32]

배쪽 선조체에서 시작하는 직접 경로는 GPi 및 SNr을 억제하여 시상의 순 억제 또는 흥분을 초래한다. 이 경로는 도파민 수용체 D1, 무스카린성 아세틸콜린 수용체 M4, 아데노신 수용체 A1을 발현하는 중형 가시 뉴런(MSN)으로 구성된다.[33] 직접 경로는 특정 자극에 대한 운동 동작, 운동 동작의 타이밍, 작업 기억의 게이팅 및 운동 반응을 촉진하는 것으로 제안되었다.[29]

(긴) 간접 경로는 배쪽 선조체에서 시작하여 GPe를 억제하여 GPi의 탈억제를 유발하고 시상을 억제할 수 있다. 이 경로는 도파민 수용체 D2, 무스카린성 아세틸콜린 수용체 M1, 아데노신 수용체 A2a를 발현하는 MSN으로 구성된다.[33] 이 경로는 전반적인 운동 억제(모든 운동 활동의 억제) 및 반응의 종료를 초래하는 것으로 제안되었다. 시상하핵의 피질 흥분을 포함하는 더 짧은 간접 경로가 제안되어 GPe의 직접 흥분 및 시상의 억제를 유발한다. 이 경로는 연관 학습을 기반으로 특정 운동 프로그램의 억제를 유발하는 것으로 제안되었다.[29]

이러한 간접 경로의 조합은 ''중심 주변 이론''의 일부로 제안된 하나의 특정 초점 외에 기저핵 입력을 억제하는 과직접 경로를 초래한다.[34][35] 이 과직접 경로는 조기 반응을 억제하거나 피질에 의한 보다 구체적인 상향식 제어를 허용하기 위해 기저핵을 전반적으로 억제하는 것으로 제안되었다.[29]

이러한 경로의 상호 작용은 현재 논쟁 중이다. 일부에서는 모든 경로가 "밀어당기기" 방식으로 서로 직접적으로 적대한다고 말하는 반면, 다른 사람들은 나머지 간접 경로에 의해 경쟁 입력의 억제를 통해 피질에 집중된 하나의 입력이 보호되는 ''중심 주변 이론''을 지지한다.[29]

- "대뇌 피질 → 대뇌 기저핵 → 시상 → 대뇌 피질"이라는 루프가 형성되어 있다. 운동 영역(일차 운동 피질・보조 운동 영역・전운동 피질, 브로드만 영역의 각각 4와 6)에서 시작하여 운동 영역으로 되돌아가는 루프를 '''운동계 루프'''라고 부르며, 사지의 운동을 제어한다고 여겨진다. 이와 유사한 루프가 대뇌 피질 중 전전두엽 피질・전두안야・변연 피질 등을 기점으로 시작하며, 각각 '''전전두엽 피질계 루프'''・'''안구 운동계 루프'''・'''변연계 루프'''라고 불린다.[64] 신경해부학적인 지견에 기초하여, 이들 4개의 루프는 서로 상호 연락이 드물고, 병렬 처리 회로라고 생각된다.

4. 기능

기저핵은 선조체, 담창구, 흑색질, 시상하핵 등 여러 핵으로 구성된 복잡한 신경 회로이며, 운동 조절, 인지 기능, 감정 및 동기 부여, 절차 학습 등 다양한 기능을 수행한다.

- 선조체 (Striatum): 등쪽 선조체와 배쪽 선조체로 나뉜다. 등쪽 선조체는 등내측 선조체와 등외측 선조체로 다시 나뉘며, 대부분 중가시 뉴런이라는 GABA성 뉴런으로 구성된다.[16][17][18][19] 등쪽 선조체는 피질로부터 글루탐산 입력을, 흑질 치밀부로부터 도파민 입력을 받으며, 감각 운동 활동과 관련이 있다. 배쪽 선조체는 변연 영역에서 글루탐산 입력을, 중변연 경로를 통해 VTA로부터 도파민 입력을 받으며, 보상 및 변연 기능에 관여한다.[20]

- 담창구 (Pallidum): 담창구(창백한 구체)와 복측 담창구로 구성된다. 담창구는 내부 담창구(GPi)와 외부 담창구(GPe)로 나뉘며, 주로 GABA성 뉴런을 포함한다.[2] GPe는 선조체로부터 입력을 받아 시상하핵으로 투사하고, GPi는 선조체로부터 직접 및 간접 경로를 통해 신호를 받는다. 담창구 뉴런은 탈억제 원리에 따라 작동하며, 표적에 억제 효과를 나타낸다.

- 흑색질 (Substantia Nigra): 중뇌에 위치하며, 치밀 부분(SNc)과 그물 부분(SNr)으로 나뉜다. SNr은 GPi와 함께 시상을 억제하고, SNc는 도파민을 생성하여 선조체 경로의 균형을 유지한다.

- 시상하핵 (Subthalamic Nucleus): 간뇌에 위치하며, 글루탐산을 생성하는 기저핵의 유일한 부분이다. 시상하핵은 SNr-GPi 복합체를 자극하며, 간접 경로에 관여한다.

기저핵의 기능은 복잡하고 다양하며, 아직 많은 연구가 진행 중이다.

4. 1. 운동 조절

기저핵은 운동 조절에 중요한 역할을 수행한다. 특히, 수의 운동의 실행과 불필요한 운동의 억제에 관여한다.기저핵 회로는 여러 모델이 제안되었지만, 일반적으로 직접 경로와 간접 경로로 나뉜다.

- 직접 경로: 운동 피질에서 시작하여 선조체를 거쳐 담창구 내부(GPi)와 흑색질 망상부(SNr)를 억제한다. 이는 시상을 탈억제하여 운동을 촉진한다. 이 경로는 도파민 수용체 D1 등을 발현하는 중형 가시 뉴런(MSN)으로 구성된다.

- 간접 경로: 운동 피질에서 시작하여 선조체를 거쳐 담창구 외부(GPe)를 억제한다. GPe 억제는 시상하핵(STN)을 탈억제하고, 다시 GPi를 흥분시켜 시상을 억제한다. 이 경로는 도파민 수용체 D2 등을 발현하는 MSN으로 구성된다.

흑색질 치밀부에서 선조체로 투사되는 도파민성 뉴런은 직접 경로 뉴런에는 흥분성으로, 간접 경로 뉴런에는 억제성으로 작용하여 운동 조절에 중요한 역할을 한다.

이러한 회로들은 서로 상호작용하며, 복잡한 방식으로 운동을 조절한다.

파킨슨병과 같은 기저핵 관련 질환은 운동 장애를 일으키는데, 이는 기저핵이 수의 운동 조절에 중요한 역할을 한다는 것을 보여준다.

4. 2. 인지 기능

기저핵 회로와 기능에 대한 여러 모델이 제안되었지만, 직접 경로와 간접 경로의 엄격한 구분, 가능한 중복 및 조절에 대한 의문이 제기되었다.[24] 회로 모델은 1990년대 델롱이 처음 제안한 병렬 '처리 모델' 이후 진화했으며, 여기에서 피질과 흑색질 치밀부는 배쪽 선조체로 투사되어 억제성 간접 경로와 흥분성 직접 경로를 발생시킨다.정확한 경계선(또는 핵 내 격막) 없이 기울기로 구현되었지만, 기저핵 회로는 종종 하나의 변연, 두 개의 연합(전전두엽), 하나의 안구 운동, 하나의 운동 경로의 5가지 경로로 나뉜다.[25] 운동 및 안구 운동 경로는 때때로 하나의 운동 경로로 그룹화된다. 또한 3가지 도메인(운동, 연관 및 변연)으로 단순화된 체계가 인기를 얻었다.[26] 5개의 일반적인 경로는 다음과 같다.[27]

- 운동 고리: 보조 운동 영역, 활꼴 운동 전 영역, 일차 운동 피질 및 체감각 피질에서 꼬리 껍질로 투사, 복측외측 GPi 및 미상외측 SNr로 투사, 복측외측 pars medialis 및 복측외측 pars oralis를 통해 피질로 투사.

- 안구 운동 고리: 전두안구영역, 배외측 전전두피질(DLPFC) 및 후두정피질에서 꼬리, 미상배측내측 GPi 및 복측외측 SNr로 투사, 측면 복측전방 pars magnocellularis(VAmc)를 통해 피질로 연결.

- 첫 번째 인지/연관 경로: DLPFC에서 배외측 꼬리, 측면 배측내측 GPi, 측면 VAmc 및 내측 pars magnocellularis로 투사되기 전 로스트랄 SNr로 투사.

- 두 번째 인지/연관 경로: 측면 안와전두피질, 측두회, 전방 대상 피질에서 복내측 꼬리로의 회로, 측내측 GPi, 로스트로라터럴 SNr, 내측 VAmc 및 내측 magnocellularis를 통해 피질로 연결.

- 변연 회로: ACC, 해마, 내후각 피질, 섬에서 복측 선조체, 로스트로배측 GPi, 복측 창백 및 로스트로배측 SNr, 내측 배측 핵의 후내측 부분을 통해 피질로 연결.[28] 그러나 최대 20,000개의 고리에 대한 더 많은 하위 분할이 제안되었다.[29]

기저핵에 대한 두 가지 모델이 제안되었다. 하나는 복측 선조체에서 "비평가"가 행동을 생성하고 가치를 평가하며, 등쪽 선조체에서 "행위자"가 행동을 수행한다는 것이다. 다른 모델은 기저핵이 선택 메커니즘 역할을 하며, 피질에서 행동이 생성되고 기저핵에 의해 맥락에 따라 선택된다고 제안한다.[40] CBGTC 고리 또한 보상 할인을 포함하며, 예상치 못한 또는 예상보다 큰 보상에 따라 발화가 증가한다.[41] 한 리뷰에서는 피질이 결과와 관계없이 행동 학습에 관여하는 반면, 기저핵은 연상 보상 기반 시행착오 학습에 따라 적절한 행동을 선택하는 데 관여한다는 아이디어를 지지했다.[42]

기저핵은 무엇이 작업 기억에 들어가고 들어가지 않는지를 결정하는 역할을 한다고 제안되었다. 한 가설은 직접 경로(Go, 또는 흥분성)가 전전두피질로 정보를 유입시키고, 그 정보는 경로와 관계없이 유지된다고 제안한다. 하지만, 다른 이론은 정보가 전전두피질에 유지되기 위해서는 직접 경로가 계속해서 반향되어야 한다고 제안한다. 짧은 간접 경로는 직접 경로와 직접적인 밀어내기-당기기 길항 작용을 통해 전전두피질로의 문을 닫는 역할을 한다고 제안되었다. 이러한 메커니즘들은 함께 작업 기억의 집중력을 조절한다.[29]

4. 3. 감정 및 동기 부여

기저핵 내의 세포 외 도파민은 설치류의 동기 부여 상태와 관련이 있으며, 높은 수준은 포만 상태, 중간 수준은 추구, 낮은 수준은 혐오와 관련이 있다. 변연 기저핵 회로는 세포 외 도파민의 영향을 많이 받는다. 도파민 증가는 복측 창백, 내측 담창구, 흑색질 치밀부의 억제로 이어져 시상의 탈억제를 유발한다. 이 직접 D1 경로 및 간접 D2 경로 모델은 각 수용체의 선택적 작용제가 보상적이지 않은 이유를 설명하며, 탈억제에는 두 경로 모두의 활성이 필요하기 때문이다. 시상의 탈억제는 전전두피질과 복측 선조체의 활성화로 이어지며, D1 활성이 증가하여 보상을 받는다.[28] 원숭이 및 인간의 전기생리학 연구에서도 내측 담창구 및 시상하핵을 포함한 다른 기저핵 구조가 보상 처리에 관여한다는 증거가 있다.[39]

흑질과 복측피개야의 도파민 뉴런이 보상 예측 오차에 반응하여 위상적(phasic) 버스트 발화를 나타낸다는 발견으로부터, 대뇌 기저핵이 보상 예측에 기반한 강화 학습 및 행동 선택을 위한 신경 기반으로 생각되게 되었다. 많은 정신과 약물의 수용체가 대뇌 기저핵에 고밀도로 발현하고 있으며(예를 들어 모르핀 수용체인 μ-아편유사체 수용체 등), 약물 중독이나 습관화된 행동 등에도 관여하는 것으로 알려져 있다.

4. 4. 절차 학습

기저핵의 회로와 기능에 대한 여러 모델이 제안되었지만, 직접 경로와 간접 경로의 엄격한 구분과 조절에 대한 의문이 제기되어 왔다.[24] 회로 모델은 1990년대 델롱이 처음 제안한 병렬 '처리 모델' 이후 진화했으며, 여기에서 피질과 흑색질 치밀부는 배쪽 선조체로 투사되어 억제성 간접 경로와 흥분성 직접 경로를 발생시킨다.- 억제성 간접 경로는 바깥 림프절의 억제를 통해 안쪽 림프절의 탈억제를 유도하여 (STN, 시상하핵을 통해) 시상을 억제한다.

- 직접 또는 흥분성 경로는 GPi/SNr (내측 창백핵/흑색질 망상부)의 억제를 통해 시상의 탈억제를 포함한다. 그러나 직접 경로의 속도가 이 모델의 간접 경로와 일치하지 않아 문제가 발생했다. 이를 극복하기 위해 피질이 시상하핵을 통해 글루탐산성 투사를 보내 억제성 GPe (외측 창백핵)를 '중심 주변 모델'로 흥분시키는 과직접 경로뿐만 아니라 더 짧은 간접 경로가 제안되었다.

정확한 경계선 없이 기울기로 구현되었지만, 기저핵 회로는 종종 하나의 변연, 두 개의 연합(전전두엽), 하나의 안구 운동, 하나의 운동 경로의 5가지 경로로 나뉜다.[25] 운동 및 안구 운동 경로는 때때로 하나의 운동 경로로 그룹화된다. 또한 3가지 도메인(운동, 연관 및 변연)으로 단순화된 체계가 인기를 얻었다.[26] 5개의 일반적인 경로는 다음과 같다.[27]

- 운동 고리는 보조 운동 영역, 활꼴 운동 전 영역, 일차 운동 피질 및 체감각 피질에서 꼬리 껍질로의 투사를 포함하며, 복측외측 GPi 및 미상외측 SNr로 투사되어 복측외측 pars medialis 및 복측외측 pars oralis를 통해 피질로 투사된다.

- 안구 운동 고리는 전두안구영역, 배외측 전전두피질(DLPFC) 및 후두정피질에서 꼬리, 미상배측내측 GPi 및 복측외측 SNr로 투사되어 측면 복측전방 pars magnocellularis(VAmc)를 통해 피질로 다시 연결된다.

- 첫 번째 인지/연관 경로는 DLPFC에서 배외측 꼬리, 이어서 측면 배측내측 GPi, 그리고 측면 VAmc 및 내측 pars magnocellularis로 투사되기 전에 로스트랄 SNr로의 투사로 이어지는 경로를 제안한다.

- 두 번째 인지/연관 경로는 측면 안와전두피질, 측두회, 전방 대상 피질에서 복내측 꼬리로의 회로를 제안하며, 이어서 측내측 GPi로의 투사, 로스트로라터럴 SNr로 투사된 다음 내측 VAmc 및 내측 magnocellularis를 통해 피질로 연결된다.

- 변연 회로는 ACC, 해마, 내후각 피질, 섬에서 복측 선조체, 이어서 로스트로배측 GPi, 복측 창백 및 로스트로배측 SNr로 투사되는 변연 회로, 이어서 내측 배측 핵의 후내측 부분을 통해 피질로 다시 연결된다.[28]

이러한 회로는 피질-피질 수준, 피질-선조체 수준, 시상-피질 수준 및 선조체-흑색질 수준에서 상호 작용하는 것으로 알려져 있다.[30]

배쪽 선조체에서 시작하는 직접 경로는 GPi 및 SNr을 억제하여 시상의 순 억제 또는 흥분을 초래한다. 이 경로는 도파민 수용체 D1, 무스카린성 아세틸콜린 수용체 M4, 아데노신 수용체 A1을 발현하는 중형 가시 뉴런(MSN)으로 구성된다.[33] 직접 경로는 특정 자극에 대한 운동 동작, 운동 동작의 타이밍, 작업 기억의 게이팅 및 운동 반응을 촉진하는 것으로 제안되었다.[29]

긴 간접 경로는 배쪽 선조체에서 시작하여 GPe를 억제하여 GPi의 탈억제를 유발하고 시상을 억제할 수 있다. 이 경로는 도파민 수용체 D2, 무스카린성 아세틸콜린 수용체 M1, 아데노신 수용체 A2a를 발현하는 MSN으로 구성된다.[33] 이 경로는 전반적인 운동 억제 및 반응의 종료를 초래하는 것으로 제안되었다. 시상하핵의 피질 흥분을 포함하는 더 짧은 간접 경로가 제안되어 GPe의 직접 흥분 및 시상의 억제를 유발한다. 이 경로는 연관 학습을 기반으로 특정 운동 프로그램의 억제를 유발하는 것으로 제안되었다.[29]

이러한 간접 경로의 조합은 ''중심 주변 이론''의 일부로 제안된 하나의 특정 초점 외에 기저핵 입력을 억제하는 과직접 경로를 초래한다.[34][35] 이 과직접 경로는 조기 반응을 억제하거나 피질에 의한 보다 구체적인 상향식 제어를 허용하기 위해 기저핵을 전반적으로 억제하는 것으로 제안되었다.[29]

이러한 경로의 상호 작용은 현재 논쟁 중이다. 일부에서는 모든 경로가 "밀어당기기" 방식으로 서로 직접적으로 적대한다고 말하는 반면, 다른 사람들은 나머지 간접 경로에 의해 경쟁 입력의 억제를 통해 피질에 집중된 하나의 입력이 보호되는 ''중심 주변 이론''을 지지한다.[29]

기저핵에 대한 두 가지 모델이 제안되었는데, 하나는 복측 선조체에서 "비평가"가 행동을 생성하고 가치를 평가하며, 등쪽 선조체에서 "행위자"가 행동을 수행한다는 것이다. 다른 모델은 기저핵이 선택 메커니즘 역할을 하며, 피질에서 행동이 생성되고 기저핵에 의해 맥락에 따라 선택된다고 제안한다.[40] CBGTC 고리 또한 보상 할인을 포함하며, 예상치 못한 또는 예상보다 큰 보상에 따라 발화가 증가한다.[41] 한 리뷰에서는 피질이 결과와 관계없이 행동 학습에 관여하는 반면, 기저핵은 연상 보상 기반 시행착오 학습에 따라 적절한 행동을 선택하는 데 관여한다는 아이디어를 지지했다.[42]

- 선조체의 투사 뉴런에는 직접 경로와 간접 경로에 관여하는 것이 있는데, 직접 경로의 뉴런은 도파민 D1 수용체를, 간접 경로의 뉴런은 도파민 D2 수용체를 가지고 있다. 현재 정설에서는 흑질 치밀부로부터의 도파민 작동성 뉴런에 의한 투사는, 직접 경로 뉴런에는 D1 수용체를 통해 흥분성으로, 간접 경로 뉴런에는 D2 수용체를 통해 억제성으로 작용한다고 한다. 그러나 실제로는 도파민의 작용은 단순하지 않다.[65]

대뇌 기저핵은 다양한 기능을 담당하는 것으로 여겨지지만, 대뇌 기저핵의 신경 퇴행성 질환에서의 운동 장애로부터 얻을 수 있는 시사가 가장 명확하다. 그중에서도 파킨슨병은 대뇌 기저핵 변성 질환의 대표적인 것으로, 무동, 과소 운동, 안정 시 떨림, 근육 강직 등의 운동 증상이 잘 알려져 있다. 그 외에 헌팅턴 무도병이나 근긴장이상증도 대뇌 기저핵의 이상이 증상을 만들어낸다고 생각된다. 이러한 대뇌 기저핵의 이상이 많은 경우에 불수의 운동을 나타내는 것은, 반대로 대뇌 기저핵이 수의 운동의 실행에 중요한 역할을 수행한다는 것을 보여준다.

흑질과 복측피개야의 도파민 뉴런이 보상 예측 오차에 반응하여 위상적(phasic) 버스트 발화를 나타낸다는 발견으로부터, 대뇌 기저핵이 보상 예측에 기반한 강화 학습 및 행동 선택을 위한 신경 기반으로 생각되게 되었다.

5. 관련 질병

파킨슨병과 헌팅턴병이라는 두 가지 신경 질환 연구는 기저핵의 기능을 이해하는 데 많은 도움이 되었다. 두 질환 모두 신경 손상의 특성이 잘 알려져 있으며, 이는 그로 인한 증상들과 연관 지을 수 있다. 파킨슨병은 흑질에서 도파민성 세포들의 많은 손실을, 헌팅턴병은 선조체에서 중간크기가시뉴런의 많은 손실을 포함한다.[43] 두 질병의 증상은 사실상 정반대이다. 파킨슨병은 움직임을 시작하는 능력이 점진적으로 손실되는 반면, 헌팅턴병은 몸의 부분들이 비자발적으로 움직이는 것을 막지 못하는 것이다. 두 질병 모두 특히 질병 후기 단계에서 인식과 관련된 증상들이 있지만, 가장 두드러지는 증상들은 움직임을 시작하고 조절하는 능력과 관계가 있다. 따라서, 이 두 질병은 주로 운동장애로 분류된다. 다른 운동장애인 편무도병은 시상하핵에 국한된 손상으로 인한 것으로 보인다. 편무도병의 특징은 팔과 다리가 격렬하고 통제가 불가능하게 내동댕이쳐지는 움직임이다.

흑색질은 중뇌의 기저핵에 속하는 회백질 부분으로, 치밀부분(SNc)과 그물부분(SNr)의 두 부분으로 나뉜다. SNr은 종종 GPi와 함께 작용하며, SNr-GPi 복합체는 시상을 억제한다. 반면에 흑색질 치밀 부분(SNc)은 신경전달물질 도파민을 생성하는데, 이는 선조체 경로의 균형을 유지하는 데 매우 중요하다.[43]

기저핵 질환은 기저핵에서 시상으로의 과도한 출력으로 인한 운동장애 그룹으로, 운동 감소성 장애 또는 불충분한 출력으로 인한 운동 과다성 장애로 나타난다. 운동 감소성 장애는 기저핵의 과도한 출력으로 인해 발생하며, 이는 시상에서 피질로의 출력을 억제하여 자발적인 움직임을 제한한다. 운동 과다성 장애는 기저핵에서 시상으로의 낮은 출력으로 인해 발생하며, 이는 피질로의 시상 투사에 충분한 억제를 제공하지 못하여 제어되지 않거나 자발적인 움직임을 유발한다. 기저핵 회로의 기능 부전은 다른 질환으로 이어질 수도 있다.[43]

다음은 기저핵과 관련된 질환, 상태 및 증상의 목록이다.

대뇌 기저핵은 다양한 기능을 담당하는 것으로 여겨지지만, 대뇌 기저핵의 신경 퇴행성 질환에서의 운동 장애로부터 얻을 수 있는 시사가 가장 명확하다. 그중에서도 파킨슨병은 대뇌 기저핵 변성 질환의 대표적인 것으로, 무동, 과소 운동, 안정 시 떨림, 근육 강직 등의 운동 증상이 잘 알려져 있다. 그 외에 헌팅턴 무도병이나 근긴장이상증도 대뇌 기저핵의 이상이 증상을 만들어낸다고 생각된다. 이러한 대뇌 기저핵의 이상이 많은 경우에 불수의 운동을 나타내는 것은, 반대로 대뇌 기저핵이 수의 운동의 실행에 중요한 역할을 수행한다는 것을 보여준다.

역사적으로 대뇌 기저핵은 추체외로성 운동의 중추로 여겨져 왔지만, 최근에는 해부학적으로 추체외로라는 신경로가 실존하지 않는다는 점(대뇌 기저핵에서 척수로의 직접적인 출력이 없음)에서 오해를 피하기 위해 추체외로라는 용어는 점차 사용되지 않게 되었다.

흑질과 복측피개야의 도파민 뉴런이 보상 예측 오차에 반응하여 위상적(phasic) 버스트 발화를 나타낸다는 발견으로부터, 대뇌 기저핵이 보상 예측에 기반한 강화 학습 및 행동 선택을 위한 신경 기반으로 생각되게 되었다. 많은 정신과 약물의 수용체가 대뇌 기저핵에 고밀도로 발현하고 있으며(예를 들어 모르핀 수용체인 μ-아편유사체 수용체 등), 약물 중독이나 습관화된 행동 등에도 관여한다고 한다.

6. 역사

기저핵 시스템이 주요 뇌 시스템으로 받아들여지기까지는 시간이 걸렸다. 뚜렷한 피질하 구조에 대한 최초의 해부학적 식별은 1664년 토마스 윌리스에 의해 출판되었다.[53] 수년 동안 선조체라는 용어[54]는 나중에 기능적으로 관련이 없는 것으로 밝혀진 대규모 피질하 요소 그룹을 설명하는 데 사용되었다.[55] 오랫동안 피각과 꼬리핵은 서로 연관되지 않았고, 대신 피각은 창백핵과 함께 렌즈핵으로 불렸다.

세실과 오스카 보그 (1941)는 선조체라는 용어를 사용하여 꼬리핵, 피각 및 이들을 복측으로 연결하는 덩어리인 측좌핵으로 구성된 구조 그룹을 설명함으로써 기저핵에 대한 설명을 단순화했다. 선조체는 해부학자 새뮤얼 알렉산더 키니어 윌슨 (1912)이 "연필 모양"이라고 묘사한 선조체-창백핵-흑질 축삭의 방사형 밀집 다발로 생성된 줄무늬 모양을 바탕으로 명명되었다.

선조체와 주요 표적인 창백핵 및 흑색질의 해부학적 연결은 나중에 발견되었다. ''창백핵''이라는 이름은 Déjerine에 의해 부르다흐 (1822)에게 귀속되었다. 보그는 더 간단한 "창백핵"을 제안했다. "locus niger"라는 용어는 펠릭스 빅-다지르에 의해 (1786)년 ''tache noire''로 소개되었지만, 그 구조는 1788년 폰 죔메링의 기여로 인해 흑색질로 알려지게 되었다. 흑색질과 창백핵 사이의 구조적 유사성은 1896년 미르토에 의해 언급되었다. 이 둘은 함께 창백흑질 앙상블로 알려져 있으며, 이는 기저핵의 핵심을 나타낸다. 전체적으로, 기저핵의 주요 구조는 창백핵을 통과하고, "에딩거의 빗 다발"로 내부 피막을 가로지르며, 마지막으로 흑색질에 도달하는 선조체-창백핵-흑질 다발로 서로 연결되어 있다.

나중에 기저핵과 연관된 추가 구조는 "루이스의 몸체" (1865) (그림의 루이스 핵) 또는 시상하핵이며, 그 병변은 운동 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 더 최근에는 중앙핵 및 다리다리 복합체와 같은 다른 영역이 기저핵의 조절자로 여겨지고 있다.

20세기 초, 기저핵 시스템은 처음으로 운동 기능과 연관되었으며, 이 영역의 병변은 종종 인간에게서 운동 장애 (무도병, 아테토시스, 파킨슨병)를 유발했다.

참조

[1]

논문

The basal ganglia corticostriatal loops and conditional learning

2021-02-01

[2]

논문

Conditional routing of information to the cortex: a model of the basal ganglia's role in cognitive coordination

2010-04-01

[3]

서적

Rapid Review of Neuroscience

Mosby Elsevier

[4]

서적

Neuroanatomy (Board Review Series)

https://archive.org/[...]

Wulters Kluwer & Lippincott Williams & Wilkins

[5]

논문

What do the basal ganglia do? A modeling perspective

2010-09-01

[6]

논문

Executive impairment in Parkinson's disease: response automaticity and task switching

2010-06-01

[7]

논문

The basal ganglia: a vertebrate solution to the selection problem?

http://eprints.white[...]

2019-09-23

[8]

논문

An integrated theory of the mind

2004-10-01

[9]

논문

Basal ganglia contributions to motor control: a vigorous tutor

2010-12-01

[10]

논문

Dynamic Behaviour of a Spiking Model of Action Selection in the Basal Ganglia

2010-01-01

[11]

논문

A mechanistic account of striatal dopamine function in human cognition: psychopharmacological studies with cabergoline and haloperidol

American Psychological Association

2006-06-01

[12]

논문

Alterations in postnatal neurogenesis and dopamine dysregulation in schizophrenia: a hypothesis

2011-07-01

[13]

논문

A Long, Remarkable Journey: Tangential Migration in the Telencephalon

2001-01-01

[14]

웹사이트

Divisions of the Brain

http://biology.about[...]

about.com

2010-11-30

[15]

서적

Guyton and Hall textbook of medical physiology

Saunders/Elsevier

2011-01-01

[16]

논문

Opposing Roles of the Dorsolateral and Dorsomedial Striatum in the Acquisition of Skilled Action Sequencing in Rats

2022-03-01

[17]

논문

Putting a spin on the dorsal-ventral divide of the striatum

2004-08-01

[18]

논문

From ventral-medial to dorsal-lateral striatum: neural correlates of reward-guided decision-making

2015-01-01

[19]

논문

Functional neuroanatomy of the basal ganglia

2012-12-01

[20]

논문

Dopamine signaling in dorsal versus ventral striatum: the dynamic role of cholinergic interneurons

2011-03-03

[21]

논문

Adenosine-cannabinoid receptor interactions. Implications for striatal function

2010-06-01

[22]

서적

Neuroanatomy of Reward: A View from the Ventral Striatum

https://www.ncbi.nlm[...]

CRC Press/Taylor & Francis

2017-03-09

[23]

논문

The functional connectivity of the human caudate: an application of meta-analytic connectivity modeling with behavioral filtering

2012-03-01

[24]

논문

Direct and indirect pathways of basal ganglia: a critical reappraisal

https://www.research[...]

2017-01-15

[25]

논문

Parallel organization of functionally segregated circuits linking basal ganglia and cortex

1986-03-01

[26]

논문

Initial clinical manifestations of Parkinson's disease: features and pathophysiological mechanisms

https://archive-ouve[...]

2009-12-01

[27]

서적

Fundamental neuroscience

Elsevier/Academic Press

2013-01-01

[28]

논문

Basal ganglia circuit loops, dopamine and motivation: A review and enquiry

2015-09-01

[29]

논문

Computational models of basal-ganglia pathway functions: focus on functional neuroanatomy

2013-12-01

[30]

서적

Connectomic deep brain stimulation

Academic Press, an imprint of Elsevier

2022-01-01

[31]

논문

The reward circuit: linking primate anatomy and human imaging

2010-01-01

[32]

논문

Striatonigrostriatal pathways in primates form an ascending spiral from the shell to the dorsolateral striatum

2000-03-01

[33]

논문

The cortico-basal ganglia-thalamocortical circuit with synaptic plasticity. II. Mechanism of synergistic modulation of thalamic activity via the direct and indirect pathways through the basal ganglia

2001-01-01

[34]

논문

Changing views of basal ganglia circuits and circuit disorders

2010-04-01

[35]

논문

Update on models of basal ganglia function and dysfunction

2009-12-01

[36]

서적

Biochemical Anatomy of the Basal Ganglia and Associated Neural Systems

https://www.ncbi.nlm[...]

Lippincott-Raven

2017-01-15

[37]

학술지

Basal ganglia functional connectivity based on a meta-analysis of 126 positron emission tomography and functional magnetic resonance imaging publications

2006-10-01

[38]

학술지

Role of the basal ganglia in the control of purposive saccadic eye movements

2000-07-01

[39]

학술지

Non-motor Characterization of the Basal Ganglia: Evidence From Human and Non-human Primate Electrophysiology

2018-01-01

[40]

학술지

The basal ganglia: a vertebrate solution to the selection problem?

http://eprints.white[...]

2019-09-23

[41]

학술지

From reinforcement learning models to psychiatric and neurological disorders

2011-02-01

[42]

학술지

Learning robust cortico-cortical associations with the basal ganglia: an integrative review

2015-03-01

[43]

학술지

Circuits and circuit disorders of the basal ganglia

2007-01-01

[44]

학술지

Neuropsychiatry of the basal ganglia

2002-01-01

[45]

학술지

Role of basal ganglia neurocircuitry in the pathology of psychiatric disorders

2019-06-01

[46]

학술지

Functions and dysfunctions of the basal ganglia in humans

2018-01-01

[47]

웹사이트

Basal ganglia dysfunction: Medlineplus medical encyclopedia

https://medlineplus.[...]

U.S. National Library of Medicine

2023-04-07

[48]

학술지

Not Part of the Temporal Lobe, but Still of Importance? Substantia Nigra and Subthalamic Nucleus in Epilepsy

[49]

학술지

Structural neuroimaging studies in major depressive disorder. Meta-analysis and comparison with bipolar disorder

http://sites.google.[...]

2011-07-01

[50]

학술지

Voxel-wise meta-analysis of grey matter changes in obsessive-compulsive disorder

2009-11-01

[51]

학술지

Meta-analytical comparison of voxel-based morphometry studies in obsessive-compulsive disorder vs other anxiety disorders

2010-07-01

[52]

학술지

Stuttering and the basal ganglia circuits: a critical review of possible relations

[53]

웹사이트

A brief history of the basal ganglia

http://www.anc.ed.ac[...]

2005-06-27

[54]

문서

[55]

학술지

History of the basal ganglia system. Slow development of a major cerebral system

[56]

서적

Neurologic Disorders

Jafari

[57]

서적

The Basal Ganglia IV: New Ideas and Data on Structure and Function

https://books.google[...]

Springer Science & Business Media

2012-12-06

[58]

학술지

Parallel processing in the basal ganglia: up to a point

1991-02-01

[59]

학술지

Single-axon tracing and three-dimensional reconstruction of centre median-parafascicular thalamic neurons in primates

2005-01-01

[60]

학술지

Pedunculopontine nucleus and basal ganglia: distant relatives or part of the same family?

2004-10-01

[61]

서적

Comparative Neurobiology of the Basal Ganglia

Wiley

[62]

학술지

Intrinsic function of a neuronal network - a vertebrate central pattern generator

1998-05-01

[63]

학술지

Basal ganglia

2007-06-01

[64]

학술지

Functional architecture of basal ganglia circuits: neural substrates of parallel processing

[65]

학술지

Dopaminergic modulation of neuronal excitability in the striatum and nucleus accumbens.

[66]

학술지

Functional significance of the cortico-subthalamo-pallidal 'hyperdirect' pathway

[67]

학술지

Habits, rituals, and the evaluative brain

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com