노량 해전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

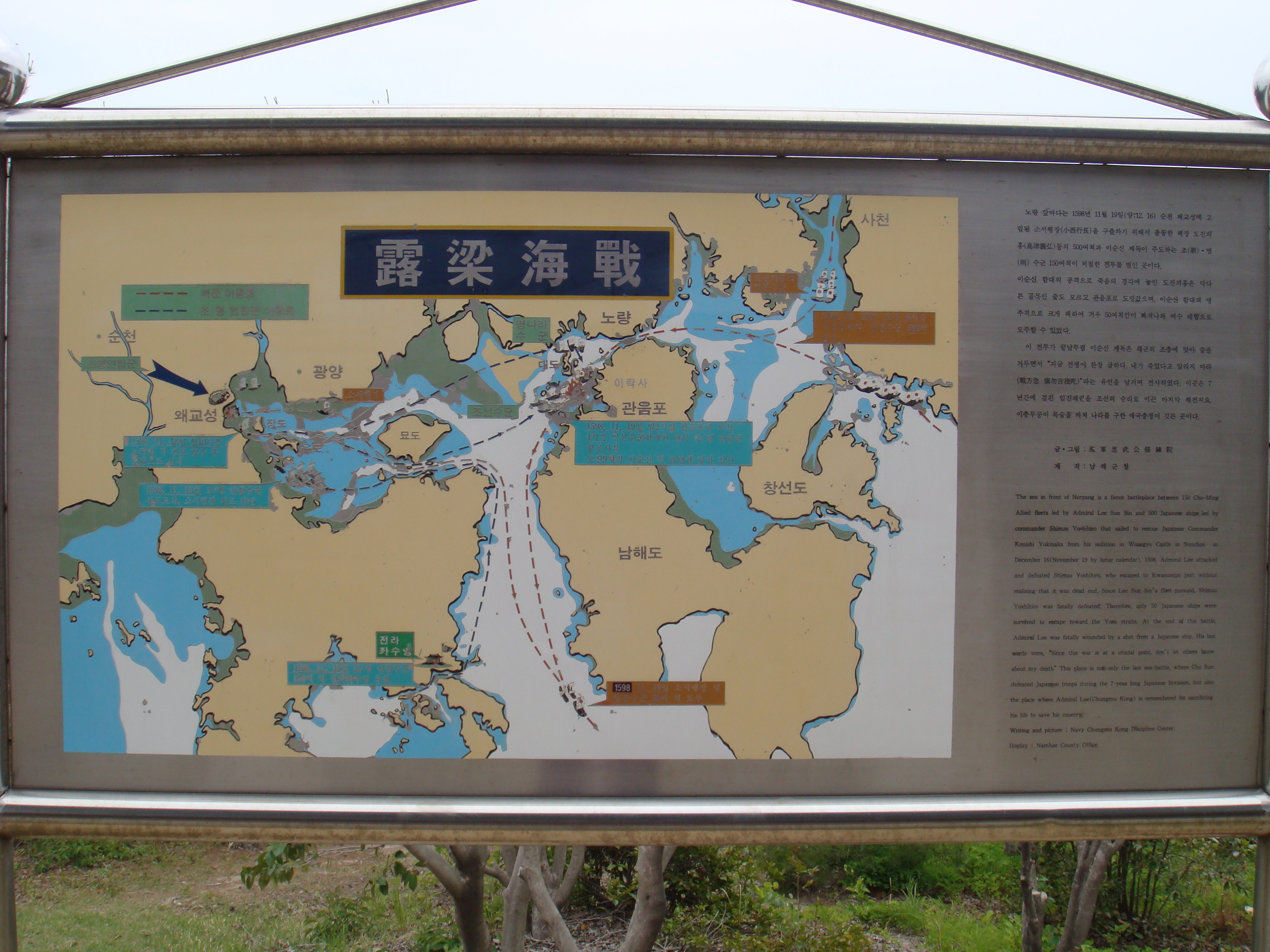

노량 해전은 1598년 이순신, 명나라 수군과 일본 수군 간에 벌어진 해전으로, 임진왜란을 종식시키는 데 결정적인 역할을 했다. 일본군의 철수를 막고 고니시 유키나가 부대를 격파하기 위해 벌어진 이 전투에서 이순신은 전사했지만, 조선-명 연합군은 일본 함선 200여 척을 격파하는 큰 승리를 거두었다. 이로 인해 일본의 조선 침략은 실패로 돌아갔고, 7년간의 전쟁이 종결되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 남해군의 역사 - 남해 창선대교 붕괴사고

1992년 남해군 창선교에서 교각 붕괴로 인명 피해가 발생하고 교통이 두절되자 정부는 신규 교량 건설을 결정하고 책임자를 처벌했으며, 현재는 새로운 창선대교가 건설되었다. - 남해군의 역사 - 남해 3·1독립운동

남해 3·1 독립운동은 1919년 4월 경상남도 남해군에서 일어난 항일 독립만세운동으로, 군민들의 적극적인 참여와 저항을 보여주었으나 일본 경찰의 무력 진압으로 희생자를 낳았고, 남해군민의 독립 의지를 고취하고 항일 운동의 토대가 되어 참여자들에게 건국훈장이 추서되었다. - 1598년 일본 - 왜교성 전투

왜교성 전투는 1598년 순천왜성에 주둔한 고니시 유키나가를 유정이 이끄는 명나라군과 권율이 이끄는 조선군 연합군이 공격했으나, 일본군의 저항과 사천성 전투 패배 소식으로 공략에 실패하고 감시 체제로 전환된 정유재란 막바지의 주요 전투이자 조명 연합군의 총공세가 실패한 대표적인 사례이다. - 1598년 일본 - 제1차 울산성 전투

1598년 1월에 벌어진 제1차 울산성 전투는 조명연합군이 가토 기요마사가 지키던 울산왜성을 공격했으나, 일본군의 저항과 증원군으로 인해 포위를 풀고 후퇴하며 큰 피해를 입은 전략적 실패로, 임진왜란 장기화와 강화 협상에 영향을 미쳤다.

| 노량 해전 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 전투 정보 | |

| 전투 | 노량 해전 |

| 부분 | 임진왜란 |

| 날짜 | 1598년 12월 16일 (그레고리력) / 게이초 3년 11월 19일 (음력) |

| 장소 | 노량 해협, 남해도 연안 |

| 결과 | 조선 및 명 제국 승리 |

| 전쟁의 종결 | 임진왜란 종결 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 일본 |

| 교전국 2 | 조선 명 제국 |

| 지휘관 및 지도자 | |

| 일본 | 본대: 고니시 유키나가 지원군: 시마즈 요시히로 다치바나 무네시게 와키자카 야스하루 소 요시토시 다카하시 나오쓰구 고바야카와 히데카네 쓰쿠시 히로카도 데라자와 히로타카 |

| 조선/명 연합군 | 이순신 이영남 진린 진간 덩자룽 |

| 병력 규모 | |

| 일본 | 300척 (하울리) 500척 (한국 측 자료) |

| 조선/명 연합군 | 조선: 85척 명: 63척 대형 정크선 6척 소형 정크선 57척 |

| 피해 규모 | |

| 일본 | 200척 침몰 100척 나포 500명 참수 100명 이상 포로 13,000명 사망 200척 (하울리) |

| 조선/명 연합군 | 500명 사상 |

| 관련 이미지 | |

| |

2. 배경

1597년 일본은 정유재란을 일으켜 재침략했으나, 이순신이 이끄는 조선 수군이 명량 해전에서 승리하고 명나라 수군이 참전하면서 해상 보급로가 차단되어 고전했다. 1598년 음력 8월 18일 도요토미 히데요시가 사망하자 일본군은 철수를 결정하고 순천, 사천, 울산 등지로 집결했다.[1] 일본군은 한반도 남동부 해안의 왜성으로 후퇴했으나, 병력 수용에 한계가 있었다. 도요토미 히데요시는 1598년 6월 일본 우익군 7만 명에게 철수를 명했고,[1] 같은 해 9월 18일 후시미 성에서 사망했다. 조선 주둔 일본군은 오대로의 명령에 따라 철수하게 되었다.[1]

이순신은 명나라군과 연합하여 일본군의 퇴로를 차단하기 위해 순천 왜성에 주둔한 고니시 유키나가의 부대를 공격했다. 하지만 고니시는 명나라 지휘관에게 뇌물을 보내 봉쇄를 풀려고 했고, 진린은 처음에는 이를 받아들이려 했다. 그러나 이순신은 고니시가 도망갈 수 있다고 주장하며 반대했다.[1]

12월 15일, 사천, 고성, 남해의 왜성에 있던 약 2만 명의 일본군이 500척의 배에 탑승하여 순천의 연합군 봉쇄를 뚫기 위해 노량 해협 동쪽으로 집결하기 시작했다. 이 구원군의 총 지휘관은 시마즈 요시히로였다.[1] 연합 함대의 목표는 시마즈 함대가 고니시 함대와 합류하는 것을 막은 다음, 시마즈 함대를 공격하여 격파하는 것이었다.[1]

2. 1. 임진왜란 발발과 전개

1597년 일본은 정유재란을 일으켜 재침략했으나, 이순신이 이끄는 조선 수군이 명량 해전에서 승리하고 명나라 수군이 참전하면서 해상 보급로가 차단되어 고전했다. 1598년 음력 8월 18일 도요토미 히데요시가 사망하자 일본군은 철수를 결정하고 순천, 사천, 울산 등지로 집결했다.[1] 일본군은 한반도 남동부 해안의 왜성으로 후퇴했으나, 병력 수용에 한계가 있었다. 도요토미 히데요시는 1598년 6월 일본 우익군 7만 명에게 철수를 명했고,[1] 같은 해 9월 18일 후시미 성에서 사망했다. 조선 주둔 일본군은 오대로의 명령에 따라 철수하게 되었다.[1]2. 2. 정유재란과 일본군의 철수 결정

1597년 일본은 정유재란을 일으켜 조선을 재침략했지만, 명량 해전 등에서 조선 수군에게 패배하고 육지에서도 고전을 면치 못했다.[1] 조명 연합군이 남부 해상권을 다시 장악하면서 일본군은 해상 보급로를 완전히 차단당했다.[1] 1598년 음력 8월 18일 도요토미 히데요시가 사망하면서, 조선에 주둔하던 일본군은 큰 혼란에 빠졌다.[1] 병사들의 사기가 떨어지고, 겨울을 앞둔 상황에서 해상 보급로마저 끊기자, 일본군은 결국 철수를 결정하고 순천, 사천, 울산 등지로 집결하기 시작했다.[1]2. 3. 조선 수군의 퇴로 차단 작전

이순신이 이끄는 조선 수군은 명나라군과 연합하여 일본군의 퇴로를 차단하기 위해 순천 왜성에 주둔한 고니시 유키나가의 부대를 공격했다(순천 왜교성 전투). 6차례의 전투에서 큰 성과를 거둔 조선 수군은 고금도로 돌아간 후, 고니시 유키나가의 퇴로를 막고 있었다.[1] 이로 인해 고니시의 병력은 더욱 궁지에 몰렸고, 사천 선진리성에 주둔하던 시마즈 요시히로와 고성에 주둔하던 다치바나 시게토라, 남해에 주둔하던 소 요시토시 등은 고니시 군을 구출하고 본국으로 돌아가기 위해 12월 15일(음력 11월 18일) 수군 6만여 명과 500여 척의 함선을 이끌고 노량으로 향했다.[1]시마즈 함대가 노량을 통과할 것을 예측한 이순신은 명나라 수군 도독 진린에게 남해도 서북쪽 죽도 뒷편에서 일본 수군의 퇴로를 차단해 줄 것을 요청하고, 조선 수군은 봉쇄망을 푼 후, 12월 15일(음력 11월 18일) 오후 10시경 남해도 서북단인 관음포에 매복시켰다.[1]

3. 전투 경과

삼도수군통제사 이순신이 이끄는 조선 수군은 명나라의 병력과 함께 순천왜성에 주둔한 고니시 유키나가의 부대를 공격하여, 6차례의 전투에서 큰 전과를 세우고 고금도로 돌아와 고니시 유키나가의 퇴로를 차단하고 있었다. 이에 사천 선진리성에 주둔 중이던 시마즈 요시히로와 고성에 주둔 중이던 다치바나 시게토라, 남해에 주둔 중이던 소 요시토시 등은 고니시 군을 구출하고 본국으로의 퇴로를 확보하기 위해 12월 15일(음력 11월 18일) 수군 6만여 명과 500여 척의 함선을 이끌고 노량으로 향했다.

시마즈 함대가 노량을 통과할 것을 예측한 이순신은 진린에게 남해도 서북쪽 죽도 뒷편에서 일본 수군의 퇴로를 차단해줄 것을 요청하고, 자신은 조선 수군을 관음포에 매복시켰다. 이후 전투의 경과는 다음과 같다.

- '''일본군의 노량 해협 진입과 매복'''

- '''전투 시작과 혼전'''

- '''이순신의 전사와 전투의 종결'''

3. 1. 일본군의 노량 해협 진입과 매복

1598년 12월 15일(음력 11월 18일) 시마즈 요시히로가 이끄는 일본 함대가 노량 해협에 진입했다. 이를 예측한 이순신은 명나라 수군 도독 진린에게 남해도 서북쪽 죽도 뒷편에서 일본 수군의 퇴로를 차단해줄 것을 요청하고, 자신은 조선 수군을 이끌고 관음포에 매복했다.[5]조선 함대는 82척의 판옥선으로 구성되었고, 명나라 함대는 대형 전선(주력 전투함) 6척, 소형 군함 57척(대부분 전투용으로 개조된 수송선), 그리고 이순신이 제공한 판옥선 2척으로 구성되었다. 연합 함대는 총 16,000명에 가까운 수병과 전투원을 보유했고, 대포, 박격포, 궁수, 조총병으로 무장했다. 반면, 일본군은 500척의 배를 가지고 있었지만, 상당수는 경수송선이었고, 조총과 일부 노획한 조선 대포로 무장했다. 연합 함대는 수적으로 열세였지만, 더 강력한 화력과 튼튼한 배를 가지고 있었다.

12월 16일(음력 11월 19일) 새벽, 요시히로 등이 이끄는 일본 함선 500여 척이 노량에 진입하자 매복해 있던 조선 함선들이 일제히 공격을 개시하였다.

3. 2. 전투 시작과 혼전

12월 16일(음력 11월 19일) 새벽 4시경, 시마즈 요시히로 등이 이끄는 일본 함선 500여 척이 노량에 진입하자, 관음포에 매복해 있던 조선 함선들이 일제히 공격을 개시하였다.[5] 이순신 함대가 적선 50여 척을 격파하고 200여 명을 죽이자, 일본군은 수적 우세를 바탕으로 이순신을 포위하려 했다. 그러나 오히려 퇴로가 막힌 관음포로 유인되어 일본 측이 포위 공격을 당하게 되었다. 이후 순천왜성 포구를 나선 고니시 유키나가는 기회를 잡고 탈출을 시도했고, 진린이 이끄는 명나라 수군이 합세하여 4시간여 동안 치열한 전투가 벌어졌다.[6]일본군은 조총과 백병전으로, 조선 수군은 화포 공격으로 맞섰다. 진린의 기함이 공격받자, 이순신은 자신의 함대에도 백병전을 명령했다. 송희립은 조총알에 헬멧을 맞고 한동안 의식을 잃기도 했다. 전투가 중반에 접어들면서 동이 트려 하자, 연합 함대가 우위를 점했고 시마즈 함대의 절반이 침몰하거나 나포되었다. 시마즈 요시히로의 기함이 침몰하여, 그가 얼음물 속에서 나무 조각을 붙잡고 있는 것을 일본 배들이 구출하기도 했다.

3. 3. 이순신의 전사와 전투의 종결

12월 16일(음력 11월 19일) 새벽 4시경, 시마즈 요시히로 등이 이끄는 일본 함선 500여 척이 노량에 진입하자 매복해 있던 조선 함선들이 일제히 공격을 개시하였다. 이순신 함대가 적선 50여 척을 격파하고 200여 명을 사살하자, 일본군은 수적 우세를 바탕으로 이순신을 포위하려 했다. 그러나 오히려 퇴로가 막힌 관음포로 유인당해 일본 측이 포위공격을 당하게 된다. 이후 순천왜성 포구를 나선 고니시 유키나가는 기회를 잡고 탈출을 시도했고, 진린의 명 수군이 합세하여 4시간여 동안 치열한 전투가 벌어졌다.[5]같은 날 오전 8시경, 전투는 막바지에 이르렀고 이미 200여 척 이상이 격파 및 분산되고 150여 척이 파손되어 패색이 짙어진 일본 수군은 잔선 150여 척을 이끌고 포위망을 돌파하려 시도했다. 조명 연합함대는 오후 12시경까지 잔적을 소탕하며 추격을 계속하였다. 도주하는 일본 함대를 추격하던 이순신은 관음포에서 일본군의 총탄을 맞고 쓰러지면서, “'''싸움이 급하다. 나의 죽음을 알리지 말라.'''”라는 유언을 남기고 숨을 거두었다. 그의 죽음을 목격한 사람은 그의 장남 이회, 부관 송희립, 그리고 조카 이완 등 단 세 명뿐이었다. 그들은 이순신의 시신을 선실로 옮기고, 이완은 숙부의 갑옷을 입고 전투를 독려하여 조선 수군이 계속 싸우도록 하였다.

가리포첨사 이영남, 낙안군수 방덕룡, 초계군수 이언량, 흥양현감 고득장과 명나라 수군 부총병 등자룡 역시 추격 도중 전사하였다. 이 때 도주하던 일본 함선 150여 척 중 100여 척을 나포하니 겨우 50여 척의 패전선만이 도주했다고 한다.

결국 왜교에서 봉쇄당하고 있던 고니시 군은 노량해전의 혼란을 틈타 남해도 남쪽을 지나 퇴각하여 시마즈 군과 함께 부산에 집결, 즉시 퇴각하였다. 이로써 노량 해전을 끝으로 정유재란이 막을 내리고, 7년간의 긴 전쟁도 끝이 났다.

4. 결과 및 영향

조선 수군과 명나라 수군의 연합군은 순천 왜교성 전투에서 큰 승리를 거두었지만, 고니시 유키나가의 퇴로를 완전히 차단하는 데는 어려움을 겪었다. 이순신은 일본군의 퇴로를 예측하고 관음포에 매복하여 일본군을 크게 격파했지만, 이 과정에서 이순신 자신을 포함한 여러 장수들이 전사했다.

노량 해전의 결과, 도요토미 군은 조선 침략에 실패했다. 이 해전은 도요토미 히데요시의 구심력 저하를 가져왔으며, 후에 세키가하라 전투에서 서군이 대패하여 도요토미 가문이 멸망하는 원인이 되었다.

조선은 임진왜란과 정유재란이라는 국가 존망의 위기를 벗어났고, 이후 400년 동안 지속되었다. 타국의 침략에 맞서 목숨을 걸고 나라를 지킨 이순신은 국방 영웅으로 추앙받고 있다.

4. 1. 조선의 승리와 일본의 철수

삼도수군통제사 이순신이 이끄는 조선 수군은 명나라군과 연합하여 순천왜성에 주둔한 고니시 유키나가 부대를 공격하고 퇴로를 차단했다. (순천 왜교성 전투) 이로 인해 고니시 유키나가는 궁지에 몰렸고, 시마즈 요시히로, 다치바나 시게토라, 소 요시토시 등은 고니시 군을 구출하고 본국으로 돌아가기 위해 12월 15일(음력 11월 18일) 6만여 명의 수군과 500여 척의 함선을 이끌고 노량으로 향했다.이순신은 시마즈 요시히로 함대가 노량을 통과할 것을 예측하고 명나라 수군 도독 진린에게 남해도 서북쪽 죽도 뒷편에서 일본 수군의 퇴로를 차단해줄 것을 요청했다. 그리고 자신의 조선 수군은 12월 15일(음력 11월 18일) 오후 10시경 남해도 서북단인 관음포에 매복시켰다.

12월 16일(음력 11월 19일) 새벽 4시경, 시마즈 요시히로 등이 이끄는 일본 함선 500여 척이 노량에 진입하자 매복해 있던 조선 함선들이 공격을 시작했다. 이순신 함대는 적선 50여 척을 격파하고 200여 명을 죽였다. 일본군은 수적 우세를 바탕으로 이순신을 포위하려 했지만 오히려 퇴로가 막힌 관음포로 유인되어 포위공격을 당했다. 고니시 유키나가는 기회를 잡고 탈출을 시도했고 진린의 명나라 수군이 합세하여 4시간여 동안 치열한 전투가 벌어졌다.

같은 날 오전 8시경, 전투는 막바지에 이르렀고 이미 200여 척 이상이 분파되고 150여 척이 파손돼서 패색이 짙어진 일본 수군은 잔선 150여 척을 이끌고 포위망을 돌파하려 시도했다. 조명 연합함대는 오후 12시경까지 잔적을 소탕하며 추격을 계속하였다. 이순신은 도주하는 일본 함대를 추격하던 중 관음포에서 일본군의 총탄을 맞고 쓰러지면서, “'''싸움이 급하다. 단 한명의 조선수군도 동요되어서는 아니되니, 나의 죽음을 알리지 말라.'''”라는 유언을 남기고 숨을 거두었다. 가리포첨사 이영남, 낙안군수 방덕룡, 초계군수 이언량, 흥양현감 고득장, 명나라 수군 부총병 등자룡 역시 추격 도중 전사하였다. 도주하던 150여 척의 일본 함선 중 100여 척을 나포하고 겨우 50여 척의 패전선만이 도주했다.

고니시 유키나가는 노량 해전의 혼란을 틈타 남해도 남쪽을 지나 퇴각하여 시마즈 요시히로 군과 함께 부산에 집결, 즉시 퇴각하였다. 이 해전을 끝으로 정유재란이 막을 내리고, 7년간의 긴 전쟁도 끝이 났다.

시마즈 요시히로가 지휘하던 500척의 일본 함선 중 약 200척이 부산항으로 돌아갔다.[1] 고니시 유키나가는 12월 16일에 요새를 떠났고, 그의 부하들은 남해섬 남쪽 끝을 통과하여 노량 해협과 전투를 모두 피해 퇴각할 수 있었다.[2] 고니시 유키나가, 시마즈 요시히로, 가토 기요마사 및 좌군의 다른 일본 장군들은 부산에 모여 12월 21일 일본으로 철수했다. 마지막 배들은 12월 24일에 일본으로 항해했다.[1]

이순신의 시신은 아버지 이정의 묘 옆에 묻히기 위해 그의 고향 아산으로 옮겨졌다. 조정은 그에게 사후 우의정의 관직을 내렸다. 그의 공을 기리는 공식적, 비공식적 사당이 건립되었다. 1643년, 이순신은 "충무공"이라는 칭호를 받았다.[3]

진린은 이순신의 장례식에 참석하여 조사를 낭독했다. 그는 이후 병력을 명나라로 철수시켰고, 높은 군사적 명예를 받았다.[3] 조선 관리들은 또 다른 일본의 침략을 두려워하여 명나라 군대의 주둔을 요청했다. 명나라는 이에 동의하여 3~4천 명의 병력을 남겨두었고, 이들은 1601년까지 조선의 재건과 병력 훈련을 도왔다.[4]

순천 왜성의 고니시 유키나가 군은 봉쇄가 풀린 것을 보고 19일 이른 아침 순천 왜성을 배로 나와 해전이 벌어진 조선반도 남부와 남해도의 북쪽 해협 항로를 피해 남해도의 남쪽을 크게 우회하여 다음날 20일에 무사히 거제도에 도착했다. 고니시 유키나가 군은 노량 해전에 참전하지 않았다. 같은 20일, 남해도에 남았던 가바야마 등 약 500명의 시마즈 요시히로 병사도 순차적으로 해로를 이용하여 수용하여, 서부 방면의 일본군은 철수를 완료했다.

이순신은 왜를 격파하고 전사했다.(《선조실록》 선조 31년(1598년) 11월 27일 기사)

왜군 선박 약 200척을 격침시키고, 사상자가 수천 명 발생했다.(《선조실록》 권106 선조 31년 11월. 좌의정 이덕형이 전투가 끝난 현장을 조사하여 올린 보고)

문헌에서는 쌍방이 승리했다고 기록하고 있다. 그러나 명·조선 측은 매복 작전이었음에도 불구하고 결국 고니시 유키나가 군을 놓쳐버렸을 뿐만 아니라, 일본 측 장수급의 수급을 하나도 얻지 못하고 오히려 이순신, 등자룡, 이영남, 방덕룡, 고득장, 이언량 등 여러 장수를 전사시키는 손실을 입었다. 한편 일본 측은 고니시 유키나가 군의 철수는 성공시켰지만, 야간 매복으로 시작된 전투는 시종 불리했다. 쌍방의 부대 모두 피해가 막심하여 득실이 없었다고 할 수 있지만, 전술적으로 고전을 면치 못한 일본군의 용전이 두드러졌으며, 후위(殿, 신가리)의 임무를 완수하고 혈로를 열어 탈출하여 다수의 포로를 얻으려던 명·조선 측의 전략적 의도를 파탄시켰다.

이 해전의 결과로, 도요토미 군은 조선 침략에 실패했다. 이는 도요토미 히데요시의 구심력 저하를 가져왔으며, 후에 세키가하라 전투에서 서군이 대패하여 도요토미 가문이 멸망하는 원인이 되었다.

조선은 국가 존망의 위기를 벗어났고 그 후 400년 동안 지속되었다. 타국의 침략에 맞서 목숨을 걸고 나라를 지킨 이순신은 국방 영웅으로 추앙받고 있다.

4. 2. 인명 피해

조선 수군은 이순신을 비롯한 여러 장수와 병사들이 전사하는 큰 피해를 입었다. 특히, 이순신은 전투 중 적의 총탄에 맞아 "나의 죽음을 알리지 말라"는 유언을 남기고 숨을 거두었다.[6] 가리포첨사 이영남, 낙안군수 방덕룡, 초계군수 이언량, 흥양현감 고득장 등도 전사하였다.명나라 수군 역시 부총병 등자룡이 전사하는 등[6] 주요 지휘관과 병사들이 전사했다.

일본 수군의 정확한 피해 규모는 불분명하나, 상당수의 함선과 병력을 잃은 것으로 추정된다. 조선왕조실록에는 명나라 측이 노량 해전에서 200척 이상의 군함을 파괴하고 13,000명의 왜군을 살해했다는 기록이 있다.[11] 선조실록 31년(1598년) 음력 11월 24일과 27일의 기록에는 조선 측은 수천 명, 명 측은 13,000명으로 피해 규모를 기록했으며, 공통적으로 군함 200척이 파괴되었다고 기록했다. 그러나 일본 측 사료인 『정한위략』에도 시마즈의 군함 200척이 파괴되었다는 기록이 있어, 200척의 군함 파괴는 어느 정도 사실로 보인다. 다만, 『정한위략』은 에도 시대 후기의 저작이므로, 조선왕조실록의 기술을 그대로 받아들였을 가능성도 있다.

일부 자료에서는 일본군의 피해를 수천에서 최대 1만 명으로 추정하기도 한다.

4. 3. 역사적 의의

노량 해전은 임진왜란을 종식시킨 결정적인 전투 중 하나로 평가받는다. 이 해전에서 조선 수군을 이끌던 이순신이 전사하면서, 조선 백성들에게 큰 슬픔을 안겼다. 하지만 그의 희생과 리더십은 오늘날까지도 귀감이 되고 있다.[14][15]조선 조정은 이순신에게 사후 우의정 관직을 내렸고, 그의 공을 기리는 사당들이 건립되었다. 1643년에는 "충무공"이라는 칭호를 받았다.[16]

노량 해전 이후, 조선과 일본의 관계는 재정립되었다. 조선은 전쟁 피해를 복구하고 국력을 회복하는 데 주력했다. 명나라는 조선의 요청으로 1601년까지 3~4천 명의 병력을 남겨 조선의 재건과 병력 훈련을 도왔다.[17]

일본 측에서는 도요토미 히데요시의 구심력 저하를 가져왔으며, 이는 훗날 세키가하라 전투에서 서군이 대패하여 도요토미 가문이 멸망하는 원인이 되었다.

조선 측 문헌인 징비록에서는 이순신의 죽음에 대해 '일본군을 크게 격파하고 이를 추격하는 중에 총탄에 맞아 전사했다'고 기록하고 있다.[14][15] 반면, 난중잡록에서는 '포를 든 왜적이 배 꼬리에 숨어 있다가 이순신을 향해 일제히 쏘았고, 이순신은 탄환에 맞아 정신을 잃었다'고 기술되어 있다. 명나라 사료인 명사에는 '이순신은 등자룡을 구원하러 갔다가 전사했다'고만 기록되어 있다.[16]

일본 측 문헌인 『정한록』[17]에서는 등자룡이 먼저 나아가다 일본군에게 죽임을 당했고, 이순신이 그를 구원하려다 일본군에게 포위되었다고만 기록되어 있으며, 죽음에 이르는 자세한 내용은 남아 있지 않다.

5. 논란 및 쟁점

노량 해전에는 일본군 피해 규모와 이순신 전사 상황에 대한 기록 등 여러 논란과 쟁점이 존재한다.[11][12][5][7][14][15][16][17]

5. 1. 일본군 피해 규모에 대한 논란

조선, 명, 일본 측의 기록에 따라 노량 해전에서 일본군의 피해 규모에 대한 주장은 서로 다르다.- 조선 측 기록:

- 선조실록 1598년 12월 16일 (선조 31년, 음력 11월 24일) 기록에는 왜적 군함 100척 포획, 200척 소각, 500명 참수, 180명 생포, 익사자 수는 미상으로 기록되어 있다.[11]

- 선조실록 1598년 12월 19일 (선조 31년, 음력 11월 27일) 기록에는 왜선 200여 척 파괴, 사망 및 부상자 수천 명, 왜적 시체와 부서진 배, 무기, 의복 등이 바다를 덮었다고 기록되어 있다.[12]

- 명 측 기록:

- 1599년 3월 11일 (선조 32년, 음력 3월 11일) 진린은 노량 해전에서 왜군 사망자가 1만 3천 명이라고 언급했다.

- 일본 측 기록:

- 『정한위략』에는 시마즈를 비롯한 일본군 200척이 전복되었다고 기록되어 있다. 하지만 이 책은 에도 시대 후기의 저작으로, 조선왕조실록의 내용을 그대로 받아들였을 가능성이 높다.

- 『고려군비록』에는 공격받은 일본군이 무질서하게 흩어져 도망갔다는 기록이 있다.

- 가와카미 히사쿠니는 자신의 일기에서 다치바나 무네시게 군에 비해 자군의 사상자가 많음을 한탄했다.[5]

- 다치바나 무네시게는 조선 배 60척을 포획하여 일본군의 철수에 이용했다.[5]

- 『정한록』에는 선박 손해가 "많았다"고 언급되어 있으나, 구체적인 숫자는 없고, 전사자는 26명 외에 다수가 전사했다고만 기록되어 있다.

일부 학자들은 사료를 비교 검토하여 일본군의 손해가 100명에 미치지 못한다고 추정하기도 하지만, 다른 학자들은 고고학적 조사와 과학적 분석을 바탕으로 조선 측 사료에 기재된 숫자와 거의 일치한다고 결론짓기도 한다. 김성기는 명·조선 수군의 시점에서 노량 해전을 분석하여 일본군의 손해가 조선 측 사료와 거의 일치한다고 지적한다.[7]

야다 도시오는 노량 해전에서 일본군 피해는 7000~10000명으로 추정된다는 의견이 있지만, 신빙성은 없다고 말한다. 노량 해전은 수군의 전투였고, 원래 일본 수군은 1만 명 정도였으므로, 만약 큰 피해가 나왔다면 일본군의 귀국은 불가능했을 것이라고 주장한다. 실제로는 노량 해전 1주일 후에는 일본군은 귀국을 완료했으므로, 일본 수군은 많은 배와 수부를 유지하고 있었을 것이라고 추정한다. 게다가 다치바나 무네시게 등이 조선군에게 빼앗은 배도 귀국에 사용했다고 보는 것이 합리적이라고 주장한다.

결론적으로, 노량 해전에서 일본군의 정확한 피해 규모는 여전히 논쟁의 대상이며, 추가적인 연구와 교차 검증이 필요하다.

5. 2. 이순신 전사 상황에 대한 다양한 기록

유성룡의 징비록에는 "이순신은 일본군을 크게 격파하고 추격하는 중에 총탄에 맞아 전사했다"라고 기록되어 있다.[14][15] 반면 난중잡록에는 "포를 든 왜적이 배 꼬리에 숨어 있다가 이순신을 향해 일제히 쏘았고, 이순신은 탄환에 맞아 정신을 잃었다"라고 다르게 기술되어 있다. 명사에는 "이순신은 등자룡을 구원하러 갔다가 전사했다"라고만 간략히 기록되어 있다.[16]일본 측 문헌인 『정한록』[17]에는 등자룡이 먼저 공격받아 사망하고, 이순신이 구원하려다 일본군에 포위되었다는 기록만 있을 뿐, 이순신의 죽음에 대한 자세한 내용은 없다.

6. 관련 작품

노량 : 죽음의 바다는 노량 해전을 소재로 한 2023년 한국 영화이다.

참조

[1]

서적

War history of Japan: Chousen-eki

1924

[2]

웹사이트

조선왕조실록 : 원본 보기

https://sillok.histo[...]

[3]

문서

『柳川市史・史料篇V・近世文書』(前編)P.240、佐田家文書A12より、秀包と広門の参戦が判明。

[4]

문서

大捷=大勝利の意味

[5]

간행물

『日本戦史・朝鮮役』(補伝 第百八十七宗茂露梁の戦功)

https://dl.ndl.go.jp[...]

[6]

문서

参謀本部編纂『日本戦史 朝鮮役』本編418頁。また島津家の編纂史料である『征韓録』に、日本側の被害について「大明の舟よりは大石火壺を投入、日本の舟共を打破焼沈めなどする事夥し」、日本側が撤退を図ったことについては「去程に島津、寺沢、宗、高橋の軍兵は合戦を止、唐島に至て引退んとする」、さらに明船に取り付かれそれを撃退した義弘の乗船につき「此故に漸く唐島に至て引退く」と重ねての記述がある。

[7]

문서

寺沢正成は兵站を担当しており名護屋・壱岐・対馬・釜山などに分駐した。それらの総数は不詳だが、釜山の支城である丸山城での在番定数が一千である。

[8]

서적

『文禄・慶長の役』中野等/吉川弘文館 137頁 文禄の役において動員定数一万の小早川隆景軍の実数が八千ほどであった例が示されている。

吉川弘文館

[9]

서적

文禄・慶長の役 : 東アジアを揺るがせた秀吉の野望

학연

1993

[10]

서적

文禄・慶長の役 : 東アジアを揺るがせた秀吉の野望

학연

1993

[11]

웹사이트

조선왕조실록、"倭船二百餘隻敗沒, 死傷者累千餘名"

http://sillok.histor[...]

[12]

문서

懲毖録、"焚賊舟二百餘艘"

[13]

문서

『朝鮮征伐記』

鹿児島大学

[14]

문서

『舜臣は、進撃して大いにこれを撃破し、賊船二百余艘を焼き払い、数えきれないほどの賊を殺獲し、(賊を)追いながら南海との界(=露梁)にまで至った。舜臣は危険をものともせず、みずから力戦していたが、飛来した弾丸がその胸に命中し背中に抜けた。左右の者が帳中に扶け入れた。舜臣は「戦いはまさに切迫している。くれぐれも私の死を知らせぬように」と言い、いい終わるや息絶えた。』東洋文庫「懲毖録」訳・朴鐘鳴

[15]

문서

『十月。劉提督再攻順天賊營。統制使李舜臣。以舟師大敗其救兵於海中。舜臣死之。賊將平行長。棄城而遁。釜山蔚山河東沿海賊屯悉退。時行長築城干順天居芮橋堅守。劉綎以大兵侵攻不利。還順天。既而復侵攻之。李舜臣與唐將陳璘。扼海口以逼之。行長求援於泗川賊沈安頓吾。頓吾從水路来援。舜臣進撃大破之。焚賊舟二百餘艘。殺獲無算。追至南海界。舜臣親犯矢石力戰。有飛丸中其胸出背後。左右扶入帳中。舜臣曰。戰方急。愼勿言我死。言訖而絶。』(朝鮮群書大系.懲毖録全、朝鮮古書刊行会・大正2年、国立国会図書館デジタル化資料)P.66、コマ番号P.36

https://dl.ndl.go.jp[...]

朝鮮古書刊行会

1913

[16]

문서

他舟誤擲火器入子龍舟,舟中火,賊乘之,子龍戰死。舜臣赴救,亦死。

[17]

간행물

『日本戦史・朝鮮役補伝』

https://dl.ndl.go.jp[...]

[18]

논문

明朝皇帝に献納された降倭 —『経略御倭奏議』を主要史料として—

汲古書院

2007

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com