대동아회의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

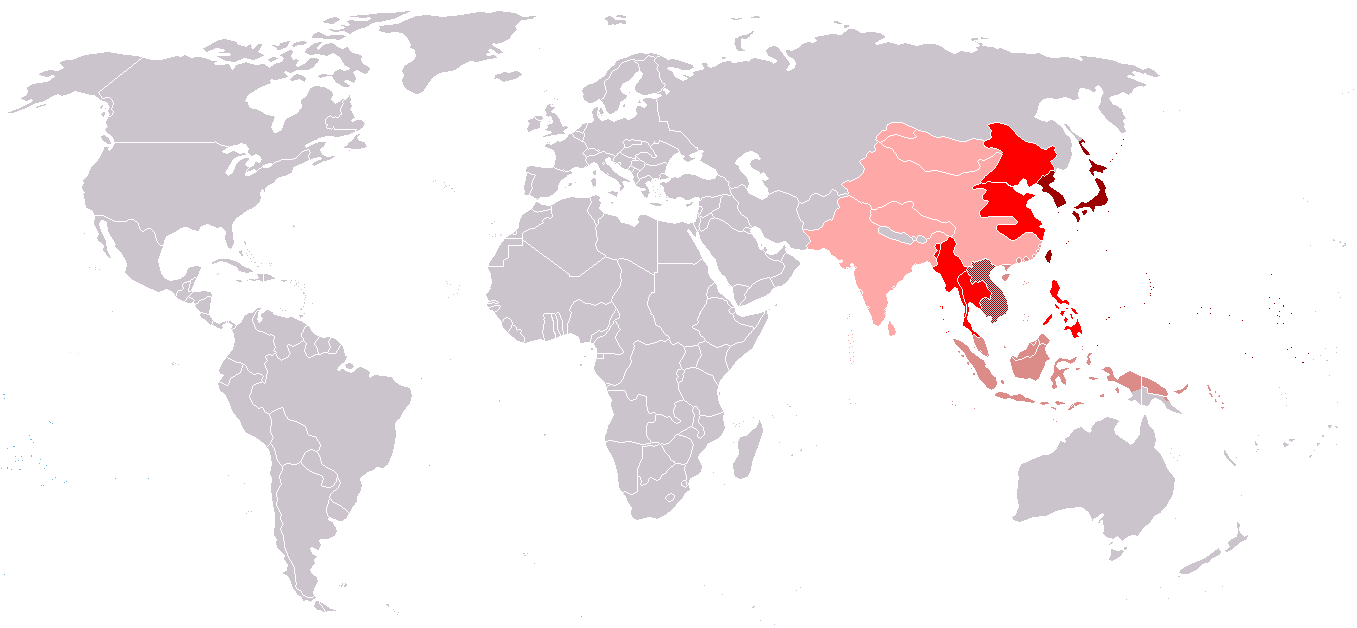

대동아회의는 1943년 일본 도쿄에서 개최된 회의로, 일본이 주도하여 아시아 국가들을 묶어 서구 열강에 대항하려는 범아시아주의를 표방했다. 러일전쟁 이후 아시아 국가들이 일본을 서구 열강에 맞서는 모범으로 여겼고, 일본은 “백인” 국가들의 아시아 지배를 종식시키고 아시아인들을 해방시키는 것을 사명으로 내세웠다. 회의에는 만주국, 중화민국, 버마, 자유 인도 임시 정부, 필리핀, 태국 등 6개국의 대표와 1명의 참관인이 참석했으며, 한국은 대표단을 파견하지 않았지만 친일 인사들이 참석하여 일본을 찬양했다. 회의에서는 대동아공동선언을 채택하여 상호 협력과 공동 번영을 강조했지만, 실제로는 일본의 제국주의적 야망을 감추기 위한 선전 도구에 불과했다는 평가를 받는다. 일본은 다른 아시아 민족을 지배하고 착취했으며, 전쟁 기간 동안 수많은 아시아인들이 강제 노역에 동원되어 희생되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 자유 인도 임시정부 - 수바스 찬드라 보스

수바스 찬드라 보스는 1897년 벵골에서 태어나 인도 독립 운동에 헌신했으며, 제2차 세계 대전 중 독일 및 일본과 협력하여 독립을 시도했으나 1945년 비행기 사고로 사망했다. - 미얀마-일본 관계 - 버마 철도

버마 철도는 제2차 세계 대전 중 일본군이 보급품 수송을 위해 건설했으며, 열악한 환경과 가혹한 노동으로 많은 희생자를 낳아 '죽음의 철도'라고도 불리며, 일부 구간은 관광 노선으로 활용되고 추모 시설이 조성되어 있다. - 제2차 세계 대전 중 태국 - 대동아공영권

대동아공영권은 제2차 세계 대전 중 일본이 동아시아 및 동남아시아를 지배하에 두기 위해 내세운 슬로건이었으나, 실제로는 일본의 제국주의적 침략을 정당화하고 자원 수탈과 억압을 자행한 계획이었다. - 제2차 세계 대전 중 태국 - 일본의 태국 침공

일본의 태국 침공은 태평양 전쟁 중 일본군이 영국령 말라야와 버마 침공을 용이하게 하기 위해 1941년 12월 8일에 감행한 군사 작전으로, 침공 후 태국은 일본과 동맹을 맺었으나 자유 태국 운동은 연합군과 협력하여 태국의 독립을 유지하는 데 기여했다.

2. 배경

1904년부터 1905년까지 벌어진 러일전쟁 이후, 인도, 베트남 등 서구 열강의 지배를 받던 아시아 국가들과 중국처럼 불평등 조약을 강요당한 국가들 사이에서 일본은 근대화에 성공하고 유럽 국가인 러시아를 현대전에서 최초로 패배시킨 아시아 국가로서 모범으로 여겨졌다.[2] 1920년대와 30년대 내내 일본 신문들은 "백호주 정책", 1882년, 1917년, 1924년 미국 의회의 아시아 이민 반대 법률, 그리고 “백색 캐나다” 정책 등 아시아 이민자들을 배제하기 위한 인종차별 법률에 대해 광범위하게 보도했고, 아시아인들이 미국, 캐나다, 오스트레일리아와 아시아의 유럽 식민지에서 어떻게 차별을 받았는지에 대한 기사도 실었다.[3]

당시 대부분의 일본인들은 일본이 살아있는 신인 천황이 다스리는 독특하게 덕이 높은 나라라고 진심으로 믿는 것 같았다. 따라서 일본은 세상의 모든 선의 근원이었다.[4] 천황은 도덕적으로 “순수”하고 “정의로운” 살아있는 신으로 숭배되었기 때문에, 일본의 자기 인식은 일본 국가가 결코 잘못을 저지를 수 없다는 것이었다. 신성한 천황의 지도 아래 일본 국가가 하는 모든 일은 “정의로운” 것이었다.[4] 이러한 이유로 일본 사람들은 어떤 전쟁이든 “정의롭고” “도덕적인” 것으로 여기는 경향이 있었다. 신성한 천황이 “부당한” 전쟁을 벌일 수는 없었기 때문이다.[4] 이러한 맥락에서 많은 일본인들은 “백인” 국가들의 아시아 지배를 종식시키고 “백인 열강”의 지배하에 고통받는 다른 아시아인들을 해방시키는 것이 일본의 “사명”이라고 믿었다.[5] 1941년 12월 모든 일본군과 선원들에게 배포된 "혼자 이것을 읽으세요 - 그러면 전쟁에서 이길 수 있습니다"라는 제목의 팜플렛에는 다음과 같이 적혀 있었다. "이 백인들은 어머니 자궁에서 나오는 순간부터 약 20명의 원주민을 개인 노예로 배정받을 것으로 기대할 수 있습니다. 이것이 정말 하나님의 뜻일까요?"[6] 일본 선전은 백인에 의한 아시아인의 학대라는 주제를 강조하여 군인과 선원들의 사기를 북돋았다.[7]

1931년부터 일본은 범아시아주의를 근거로 제국주의를 정당화하려고 했다. 1937년에 시작된 중일 전쟁은 중국과 일본 국민을 범아시아적 우정으로 하나로 묶고 중국에 “황도의 길”을 가져오는 노력으로 묘사되었다. 이는 일본이 중일 관계의 모든 문제를 일으키고 있다고 주장되는 중국의 “소수의 문제아들”을 죽이는 것을 정당화하는 “자비로운 살인”을 정당화했다.[4] 따라서 일본 선전은 “천황의 자비”에 이끌려 “황군”이 중국 국민을 위해 “자비로운 살인”을 하러 왔다고 선포했다.[4] 1941년 일본이 아시아에 식민지를 소유한 미국과 여러 유럽 국가들에 대해 선전포고했을 때, 일본은 자신들이 모든 아시아 국민을 대신하여 해방 전쟁을 벌이고 있다고 묘사했다. 특히 일본 정부가 서구 열강을 발톱, 송곳니, 뿔, 꼬리가 달린 “백색 악마” 또는 “백색 귀신”으로 묘사하는 만화를 발표하면서 일본 선전에는 현저한 인종차별주의가 있었다.[8] 일본 정부는 이 전쟁을 가장 강력한 아시아 국가인 일본이 이끄는 자비로운 아시아인들과 인간 이하의 “백색 악마”로 묘사된 미국인과 유럽인 사이의 인종 전쟁으로 묘사했다.[8] 때때로 일본 지도자들은 백인이 인종 퇴화 과정에 있고 실제로 만화에 묘사된 침을 흘리고 으르렁거리는 악마 같은 생물로 변하고 있다는 자신의 선전을 믿는 것처럼 말했다.[9] 따라서 일본 외무대신 마쓰오카 요스케는 1940년 기자 회견에서 “야마토 민족의 사명은 인류가 악마가 되는 것을 막고 파멸로부터 구출하여 세상의 빛으로 인도하는 것”이라고 말했다.[10] 유럽 열강의 아시아 식민지 내 일부 사람들은 일본을 유럽인으로부터의 해방자로 환영했다. 네덜란드령 동인도에서 민족주의 지도자 수카르노는 1942년 “3A” 공식을 만들었다. 즉, 일본은 아시아의 빛, 아시아의 보호자, 아시아의 지도자이다.[11]

그러나 모든 아시아 사람들이 형제자매처럼 함께 살게 될 대동아공영권을 건설한다는 그들의 말과는 달리, 1943년 7월에 발행된 "야마토 민족을 중심으로 한 세계 정책 조사"라는 제목의 기획 문서에 나타난 것처럼 일본은 자신들을 다른 아시아 민족보다 우월한 인종인 “위대한 야마토 민족”으로 보고, 다른 인종적으로 열등한 아시아 민족을 영원히 지배할 운명이라고 생각했다.[12] 대동아회의 이전에 일본은 점령한 지역의 여러 반식민지 독립 운동 단체에 독립을 약속했지만, 중국에 설립된 여러 명백한 괴뢰 국가를 제외하고는 이러한 약속은 이행되지 않았다. 이제 태평양 전쟁의 조류가 일본에 불리하게 돌아서자 외무성의 관료들과 정부와 군부 내 범아시아 철학 지지자들은 아시아 여러 지역에 신속한 “독립”을 부여하는 프로그램을 추진했다. 이는 연합군의 귀환을 유발하고 일본의 전쟁 노력에 대한 지역 사회의 지지를 높이기 위해 연합군에 대한 지역 저항을 증가시키려는 노력이었다. 일본 군부 지도부는 그러한 조치의 선전적 가치를 이해하고 원칙적으로 동의했지만, 군부가 여러 지역에 대해 생각한 “독립”의 수준은 만주국이 누린 것보다도 낮았다. 대동아공영권의 여러 구성 요소는 대표되지 않았다. 1943년 초 일본은 “대동아공영권”의 독립 국가들과의 관계를 담당하기 위해 대동아성을 설립했다.[13]

미국 역사가 게르하르트 바인베르크는 대동아성 설립에 대해 다음과 같이 썼다. “이 조치 자체는 도쿄에서 주기적으로 발표된 아시아 국민들이 해방되어 자신의 운명을 결정할 수 있다는 발표가 허위이며 의도적으로 그렇게 된 것임을 보여준다. 명목상 독립으로 선포된 영토 중 어느 곳이라도 실제로 독립한다면, 독립 국가와의 관계를 처리하기 위해 존재하는 외무성을 통해 처리할 수 있을 것이다.”[13] 한국과 타이완은 오랫동안 일본 제국의 외국 영토로 합병되었고, 어떤 형태의 정치적 자치나 명목상의 독립조차도 확대할 계획이 없었다. 비시 프랑스 정권이 프랑스령 인도차이나에 대한 법적 권리를 유지하고 일본이 여전히 공식적으로 동맹을 맺고 있었기 때문에 베트남과 캄보디아 대표는 초대받지 못했다. 말레이 반도와 네덜란드령 동인도 문제는 복잡했다. 대부분은 점령 상태에 있었고, 대동아회의 주최자들은 군 최고 사령부가 1943년 5월 31일 이 지역들을 일본 제국에 합병하기로 일방적으로 결정한 것을 실망스럽게 생각했다. 명목상의 독립을 부여하는 대신 말이다. 이 행동은 일본을 아시아 국민의 “해방자”로 묘사하려는 노력을 상당히 약화시켰다. 인도네시아 독립 지도자 수카르노와 모하마드 핫타는 회의 종료 직후 비공식 회의를 위해 도쿄에 초청되었지만, 회의 자체에는 참가할 수 없었다.[14]

2. 1. 러일전쟁과 일본의 부상

1904년부터 1905년까지 벌어진 러일전쟁 이후, 인도, 베트남 등 서구 열강의 지배를 받던 아시아 국가들과 중국처럼 불평등 조약을 강요당한 국가들 사이에서 일본은 근대화에 성공하고 유럽 국가인 러시아를 현대전에서 최초로 패배시킨 아시아 국가로서 모범으로 여겨졌다.[2]일본 신문들은 "백호주 정책", 미국 의회의 아시아 이민 반대 법률, “백색 캐나다” 정책 등 아시아 이민자들을 배제하기 위한 인종차별 법률에 대해 광범위하게 보도하며, 아시아인들이 미국, 캐나다, 오스트레일리아와 아시아의 유럽 식민지에서 어떻게 차별을 받았는지에 대한 기사를 실었다.[3] 당시 대부분의 일본인들은 일본이 살아있는 신인 천황이 다스리는 덕이 높은 나라라고 믿었으며, 일본은 세상의 모든 선의 근원이라고 여겼다.[4] 일본인들은 신성한 천황의 지도 아래 일본이 하는 모든 일은 “정의로운” 것이며, 어떤 전쟁이든 “정의롭고” “도덕적인” 것으로 여겼다.[4]

이러한 맥락에서 많은 일본인들은 “백인” 국가들의 아시아 지배를 종식시키고 다른 아시아인들을 해방시키는 것이 일본의 “사명”이라고 믿었다.[5] 1941년 12월에 배포된 팜플렛에는 "이 백인들은 어머니 자궁에서 나오는 순간부터 약 20명의 원주민을 개인 노예로 배정받을 것으로 기대할 수 있습니다. 이것이 정말 하나님의 뜻일까요?"라는 내용이 담겨 있었고,[6] 일본은 백인에 의한 아시아인의 학대라는 주제를 강조하여 군인과 선원들의 사기를 북돋았다.[7]

1931년부터 일본은 범아시아주의를 근거로 제국주의를 정당화했다. 1937년에 시작된 중일 전쟁은 중국과 일본 국민을 범아시아적 우정으로 하나로 묶고 중국에 “황도의 길”을 가져오는 노력으로 묘사되었으며, 이는 일본이 중일 관계의 모든 문제를 일으키고 있다고 주장되는 중국의 “소수의 문제아들”을 죽이는 “자비로운 살인”을 정당화했다.[4] 1941년 일본이 아시아에 식민지를 소유한 미국과 여러 유럽 국가들에 대해 선전포고했을 때, 일본은 자신들이 모든 아시아 국민을 대신하여 해방 전쟁을 벌이고 있다고 묘사했다. 일본 정부는 이 전쟁을 자비로운 아시아인들과 “백색 악마”로 묘사된 미국인과 유럽인 사이의 인종 전쟁으로 묘사했다.[8] 일본 외무대신 마쓰오카 요스케는 1940년 기자 회견에서 “야마토 민족의 사명은 인류가 악마가 되는 것을 막고 파멸로부터 구출하여 세상의 빛으로 인도하는 것”이라고 말했다.[10]

유럽 열강의 아시아 식민지 내 일부 사람들은 일본을 유럽인으로부터의 해방자로 환영했다. 네덜란드령 동인도에서 민족주의 지도자 수카르노는 1942년 “3A” 공식을 만들었다.[11] 그러나 일본은 야마토 민족을 다른 아시아 민족보다 우월한 인종으로 보고, 다른 아시아 민족을 영원히 지배할 운명이라고 생각했다.[12]

태평양 전쟁의 조류가 일본에 불리하게 돌아서자, 외무성의 관료들과 정부와 군부 내 범아시아 철학 지지자들은 아시아 여러 지역에 신속한 “독립”을 부여하는 프로그램을 추진했다. 일본 군부 지도부는 그러한 조치의 선전적 가치를 이해하고 원칙적으로 동의했지만, 군부가 여러 지역에 대해 생각한 “독립”의 수준은 만주국이 누린 것보다도 낮았다. 1943년 초 일본은 “대동아공영권”의 독립 국가들과의 관계를 담당하기 위해 대동아성을 설립했다.[13]

미국 역사가 게르하르트 바인베르크는 대동아성 설립에 대해 “이 조치 자체는 도쿄에서 주기적으로 발표된 아시아 국민들이 해방되어 자신의 운명을 결정할 수 있다는 발표가 허위이며 의도적으로 그렇게 된 것임을 보여준다."라고 썼다.[13] 한국과 타이완은 일본 제국의 외국 영토로 합병되었고, 자치나 명목상의 독립조차도 확대할 계획이 없었다. 비시 프랑스 정권이 프랑스령 인도차이나에 대한 법적 권리를 유지하고 일본이 여전히 공식적으로 동맹을 맺고 있었기 때문에 베트남과 캄보디아 대표는 초대받지 못했다. 말레이 반도와 네덜란드령 동인도 문제는 복잡했다. 대부분은 점령 상태에 있었고, 대동아회의 주최자들은 군 최고 사령부가 1943년 5월 31일 이 지역들을 일본 제국에 합병하기로 일방적으로 결정한 것을 실망스럽게 생각했다.[14]

2. 2. 범아시아주의와 일본의 제국주의

러일전쟁 이후, 인도, 베트남 등 “백인 열강”의 지배를 받던 아시아 국가들과 중국처럼 불평등 조약을 강요당한 국가들의 사람들은 일본을 모범으로 여겼다. 일본은 근대화에 성공하고 유럽 국가인 러시아를 현대전에서 최초로 패배시킨 아시아 국가였기 때문이다.[2] 1920년대와 30년대 내내 일본 신문들은 "백호주 정책", 1882년, 1917년, 1924년 미국 의회의 아시아 이민 반대 법률, 그리고 “백색 캐나다” 정책 등 아시아 이민자들을 배제하기 위한 인종차별 법률에 대해 광범위하게 보도했다.[3]당시 대부분의 일본인들은 일본이 살아있는 신인 천황이 다스리는 독특하게 덕이 높은 나라라고 진심으로 믿었고, 일본은 세상의 모든 선의 근원이었다.[4] 천황은 도덕적으로 “순수”하고 “정의로운” 살아있는 신으로 숭배되었기 때문에, 일본의 자기 인식은 일본 국가가 결코 잘못을 저지를 수 없다는 것이었다. 신성한 천황의 지도 아래 일본 국가가 하는 모든 일은 “정의로운” 것이었다.[4] 이러한 이유로 일본 사람들은 어떤 전쟁이든 “정의롭고” “도덕적인” 것으로 여겼다. 신성한 천황이 “부당한” 전쟁을 벌일 수는 없었기 때문이다.[4] 이러한 맥락에서 많은 일본인들은 “백인” 국가들의 아시아 지배를 종식시키고 “백인 열강”의 지배하에 고통받는 다른 아시아인들을 해방시키는 것이 일본의 “사명”이라고 믿었다.[5]

1931년부터 일본은 범아시아주의를 근거로 제국주의를 정당화하려고 했다. 1937년에 시작된 중일 전쟁은 중국과 일본 국민을 범아시아적 우정으로 하나로 묶고 중국에 “황도의 길”을 가져오는 노력으로 묘사되었다.[4] 1941년 일본이 아시아에 식민지를 소유한 미국과 여러 유럽 국가들에 대해 선전포고했을 때, 일본은 자신들이 모든 아시아 국민을 대신하여 해방 전쟁을 벌이고 있다고 묘사했다. 일본 정부는 이 전쟁을 가장 강력한 아시아 국가인 일본이 이끄는 자비로운 아시아인들과 인간 이하의 “백색 악마”로 묘사된 미국인과 유럽인 사이의 인종 전쟁으로 묘사했다.[8] 때때로 일본 지도자들은 백인이 인종 퇴화 과정에 있다고 믿는 것처럼 말했다.[9] 외무대신 마쓰오카 요스케는 1940년 기자 회견에서 “야마토 민족의 사명은 인류가 악마가 되는 것을 막고 파멸로부터 구출하여 세상의 빛으로 인도하는 것”이라고 말했다.[10]

그러나 일본은 자신들을 다른 아시아 민족보다 우월한 인종인 “위대한 야마토 민족”으로 보고, 다른 인종적으로 열등한 아시아 민족을 영원히 지배할 운명이라고 생각했다.[12] 대동아회의 이전에 일본은 점령한 지역의 여러 반식민지 독립 운동 단체에 독립을 약속했지만, 중국에 설립된 여러 명백한 괴뢰 국가를 제외하고는 이러한 약속은 이행되지 않았다. 태평양 전쟁의 조류가 일본에 불리하게 돌아서자 외무성의 관료들과 정부와 군부 내 범아시아 철학 지지자들은 아시아 여러 지역에 신속한 “독립”을 부여하는 프로그램을 추진했다. 일본 군부 지도부는 그러한 조치의 선전적 가치를 이해하고 원칙적으로 동의했지만, 군부가 여러 지역에 대해 생각한 “독립”의 수준은 만주국이 누린 것보다도 낮았다. 1943년 초 일본은 “대동아공영권”의 독립 국가들과의 관계를 담당하기 위해 대동아성을 설립했다.[13]

미국 역사가 게르하르트 바인베르크는 대동아성 설립에 대해 다음과 같이 썼다. “이 조치 자체는 도쿄에서 주기적으로 발표된 아시아 국민들이 해방되어 자신의 운명을 결정할 수 있다는 발표가 허위이며 의도적으로 그렇게 된 것임을 보여준다. 명목상 독립으로 선포된 영토 중 어느 곳이라도 실제로 독립한다면, 독립 국가와의 관계를 처리하기 위해 존재하는 외무성을 통해 처리할 수 있을 것이다.”[13]

2. 3. 태평양 전쟁과 대동아공영권

러일전쟁 이후, 인도, 베트남 등 “백인 열강”의 지배를 받던 아시아 국가들과 중국처럼 불평등 조약을 강요당한 국가들의 사람들은 일본을 모범으로 여겼다.[2] 일본은 근대화에 성공하고 유럽 국가인 러시아를 현대전에서 최초로 패배시킨 아시아 국가였기 때문이다. 1920년대와 30년대 내내 일본 신문들은 "백호주 정책", 1882년, 1917년, 1924년 미국 의회의 아시아 이민 반대 법률, 그리고 “백색 캐나다” 정책 등에 대해 광범위하게 보도했다.[3]당시 대부분의 일본인들은 일본이 살아있는 신인 천황이 다스리는 독특하게 덕이 높은 나라라고 진심으로 믿었고, 일본 국가가 하는 모든 일은 “정의로운” 것이었다.[4] 이러한 이유로 일본 사람들은 어떤 전쟁이든 “정의롭고” “도덕적인” 것으로 여기는 경향이 있었다.[4] 이러한 맥락에서 많은 일본인들은 “백인” 국가들의 아시아 지배를 종식시키고 “백인 열강”의 지배하에 고통받는 다른 아시아인들을 해방시키는 것이 일본의 “사명”이라고 믿었다.[5] 1941년 12월 모든 일본군과 선원들에게 배포된 "혼자 이것을 읽으세요 - 그러면 전쟁에서 이길 수 있습니다"라는 제목의 팜플렛에는 "이 백인들은 어머니 자궁에서 나오는 순간부터 약 20명의 원주민을 개인 노예로 배정받을 것으로 기대할 수 있습니다. 이것이 정말 하나님의 뜻일까요?"라고 적혀 있었다.[6]

1931년부터 일본은 범아시아주의를 근거로 제국주의를 정당화하려고 했다. 1937년에 시작된 중일 전쟁은 중국과 일본 국민을 범아시아적 우정으로 하나로 묶고 중국에 “황도의 길”을 가져오는 노력으로 묘사되었다.[4] 1941년 일본이 아시아에 식민지를 소유한 미국과 여러 유럽 국가들에 대해 선전포고했을 때, 일본은 자신들이 모든 아시아 국민을 대신하여 해방 전쟁을 벌이고 있다고 묘사했다. 일본 정부는 이 전쟁을 가장 강력한 아시아 국가인 일본이 이끄는 자비로운 아시아인들과 인간 이하의 “백색 악마”로 묘사된 미국인과 유럽인 사이의 인종 전쟁으로 묘사했다.[8] 외무대신 마쓰오카 요스케는 1940년 기자 회견에서 “야마토 민족의 사명은 인류가 악마가 되는 것을 막고 파멸로부터 구출하여 세상의 빛으로 인도하는 것”이라고 말했다.[10]

그러나, 1943년 7월에 발행된 "야마토 민족을 중심으로 한 세계 정책 조사"라는 제목의 기획 문서에 나타난 것처럼 일본은 자신들을 다른 아시아 민족보다 우월한 인종인 “위대한 야마토 민족”으로 보고, 다른 인종적으로 열등한 아시아 민족을 영원히 지배할 운명이라고 생각했다.[12] 태평양 전쟁의 조류가 일본에 불리하게 돌아서자 외무성의 관료들과 정부와 군부 내 범아시아 철학 지지자들은 아시아 여러 지역에 신속한 “독립”을 부여하는 프로그램을 추진했다. 일본 군부 지도부는 그러한 조치의 선전적 가치를 이해하고 원칙적으로 동의했지만, 군부가 여러 지역에 대해 생각한 “독립”의 수준은 만주국이 누린 것보다도 낮았다. 1943년 초 일본은 “대동아공영권”의 독립 국가들과의 관계를 담당하기 위해 대동아성을 설립했다.[13]

미국 역사가 게르하르트 바인베르크는 대동아성 설립에 대해 “이 조치 자체는 도쿄에서 주기적으로 발표된 아시아 국민들이 해방되어 자신의 운명을 결정할 수 있다는 발표가 허위이며 의도적으로 그렇게 된 것임을 보여준다."라고 썼다.[13] 한국과 타이완은 오랫동안 일본 제국의 외국 영토로 합병되었고, 어떤 형태의 정치적 자치나 명목상의 독립조차도 확대할 계획이 없었다. 비시 프랑스 정권이 프랑스령 인도차이나에 대한 법적 권리를 유지하고 일본이 여전히 공식적으로 동맹을 맺고 있었기 때문에 베트남과 캄보디아 대표는 초대받지 못했다. 말레이 반도와 네덜란드령 동인도 문제는 복잡했다. 대부분은 점령 상태에 있었고, 대동아회의 주최자들은 군 최고 사령부가 1943년 5월 31일 이 지역들을 일본 제국에 합병하기로 일방적으로 결정한 것을 실망스럽게 생각했다.[14]

3. 회의 개최 과정

각국의 대표 및 수행원은 일본 정부가 준비한 전용기를 이용하여 하네다 공항으로 입국하여, 정부가 마련한 도쿄 시내의 전용 숙소에 숙박했다. 각 숙소에서의 음식 제공 등은 임피리얼호텔(Imperial Hotel)이 담당했다. 만찬에는 여배우이자 가수인 고봉삼자(高峰三枝子)가 초청되어 「호반의 숙소」(湖畔の宿)를 열창했다.

각국 대표는 회의 개최 전날인 11월 4일에 황궁(皇居)에서 쇼와 천황(昭和天皇)을 알현했다. 회의는 11월 5일 오전 10시부터 제국의회의사당(国会議事堂)에서 개최되었으며, 일본 측 참석자 중 함본마사카쓰(浜本正勝) 비서관이 주석 통역을 맡았다.

3. 1. 대동아성 설치와 '독립' 부여

3. 2. 군부의 반발과 '독립' 수준

3. 3. 말레이 반도와 네덜란드령 동인도 문제

4. 참석자

대동아회의에는 6명의 "독립적인" 참가자와 1명의 참관인이 참석하였다.[15] 그들은 다음과 같다.

엄밀히 말해, 인도가 영국 식민지였기 때문에 수바스 찬드라 보스는 "참관인"으로만 참석하였다.[15] 또한, 태국은 일본의 지배하에 있는 나라가 아니라는 점을 강조하기 위해 총리 피분송크람 대신 완 와이타야꼰 왕자를 파견하였다.[16] 그는 방콕을 떠날 경우 축출될까 봐 우려하고 있었다.[16]

1910년 대한제국이 일본 제국에 병합되었기 때문에 대동아회의에 공식적인 한국 대표단은 없었다.[19] 그러나 역사가 최남선, 소설가 이광수, 아동 문학가 마해송 등 여러 한국 지식인들이 일본 대표단의 일원으로 참석하여 일본을 찬양하고 한국을 식민지배한 것에 대한 감사를 표하는 연설을 하였다.[19] 이들의 회의 참석은 일본 정부에 대한 선전적 쿠데타였다.[20] 왜냐하면 최남선과 이광수가 한때 일본 지배에 격렬하게 반대했던 한국 독립 운동가였다는 사실은 일본 제국주의가 일본의 지배를 받는 사람들에게 매우 유익하여 한때 일본에 반대했던 사람들조차도 이제 그들의 잘못을 깨달았다는 것을 보여주는 것처럼 보였기 때문이다.[20] 한국 대표들은 또한 "서구 악마"에 대해 열정적으로 비난하며 그들을 "아시아 문명의 가장 치명적인 적"이라고 묘사하고 일본이 그들에게 맞서 싸운 역할을 칭찬하였다.[19]

4. 1. 한국 대표단의 불참과 친일 인사들의 참석

1910년 대한제국이 일본 제국에 병합되었기 때문에 대동아회의에 공식적인 한국 대표단은 없었다.[19] 그러나 역사가 최남선, 소설가 이광수, 아동 문학가 마해송 등 여러 한국 지식인들이 일본 대표단의 일원으로 참석하여 일본을 찬양하고 한국을 식민지배한 것에 대한 감사를 표하는 연설을 하였다.[19] 이들의 회의 참석은 일본 정부에 대한 선전적 쿠데타였다.[20] 왜냐하면 최남선과 이광수가 한때 일본 지배에 격렬하게 반대했던 한국 독립 운동가였다는 사실은 일본 제국주의가 일본의 지배를 받는 사람들에게 매우 유익하여 한때 일본에 반대했던 사람들조차도 이제 그들의 잘못을 깨달았다는 것을 보여주는 것처럼 보였기 때문이다.[20] 한국 대표들은 또한 "서구 악마"에 대해 열정적으로 비난하며 그들을 "아시아 문명의 가장 치명적인 적"이라고 묘사하고 일본이 그들에게 맞서 싸운 역할을 칭찬하였다.[19]4. 2. 수바스 찬드라 보스의 참관인 자격

자유 인도 임시 정부의 수반 수바스 찬드라 보스는 인도가 영국의 식민지였기 때문에 "참관인" 자격으로만 대동아회의에 참석하였다.[15]4. 3. 태국 총리의 불참

태국은 대동아회의에 총리 피분송크람 대신 완 와이타야꼰 왕자를 파견하였다.[16] 피분송크람은 방콕을 떠날 경우 축출될까봐 우려했기 때문이다.[16] 태국은 일본의 지배하에 있는 나라가 아니라는 점을 강조하기 위해서 이기도 했다.[16]5. 회의의 주요 내용 및 쟁점

대동아회의의 주요 주제는 모든 아시아인들이 일본을 중심으로 결집하여 "백색 악마"에 맞서야 한다는 범아시아주의였다.[21] 회의에 참석한 여러 대표들은 전쟁을 동양 대 서양의 대결로 해석했다.[21] 버마의 바 마는 "나의 아시아의 피는 항상 다른 아시아인들에게 호소해 왔다"고 말하며 아시아인의 연대를 강조했다.[21] 바 마는 훗날 "우리는 아시아를 재발견한 아시아인들이었다"라고 회상했다.[22] 도조 히데키는 "대동아시아 국가들이 모든 면에서 불가분의 관계로 묶여 있다"고 말했다.[23] 필리핀의 호세 라우렐은 "10억 아시아인들이 자유롭게 자신의 운명을 형성할 권리와 기회를 얻는 것을 막을 수 없다"고 주장했다.[23] 인도의 수바스 찬드라 보스는 "만약 우리 동맹국들이 무너진다면, 인도가 적어도 100년 동안 자유로울 희망은 없을 것"이라고 말했다.[13] 회의의 언어는 영어/English language영어였는데, 이는 아시아 전역의 대표들이 공통으로 사용하는 유일한 언어였다.[13] 보스는 회의 분위기가 "가족 모임"과 같았다고 회상했다.[24]

일본은 중국에서 약 200만 명의 군인을 투입하여 전투를 벌이고 있었기 때문에, 1943년 도조 내각은 미국과의 전쟁에 집중하기 위해 중국과의 평화를 원했다.[25] 그러나 일본 엘리트들은 중국 내 일본의 "권리와 이익"을 포기하는 것에 반대했다.[4] 이 문제를 해결하기 위해 도쿄에서는 범아시아주의를 내세워 중국이 일본과 평화를 맺고 "백인 악마"에 맞서 함께 싸울 것이라고 주장했다.[25] 회의의 주요 주제는 미국, 영국과 동맹을 맺은 장제스는 "백인 악마"와 손을 잡은 아시아인이 아니라는 것이었다.[25] 미국의 역사학자 거하드 와인버그는 "일본은 난징 대학살등 중국 내 잔혹한 행동으로 중국 내 선전에 대한 전망을 사실상 포기했다"고 지적했지만, "아시아는 아시아인을 위한 것"이라는 슬로건은 동남아시아의 많은 사람들에게 공감을 얻었다.[26]

바 마는 1943년 회의의 범아시아 정신이 1955년 반둥 회의의 기초가 되었다고 주장했다.[22] 인도의 역사가 판카즈 미쉬라는 대동아 회의를 백인에 맞선 아시아인들의 결합 과정의 일부로 평가하며, "일본은 반서구주의의 뿌리가 얼마나 깊은지를 보여주었다"고 말했다.[22]

5. 1. 범아시아주의와 '백색 악마'에 대한 비판

대동아회의의 주요 주제는 모든 아시아인들이 일본을 중심으로 결집하여 "백색 악마"에 맞서야 한다는 범아시아주의였다.[21] 회의에 참석한 여러 대표들은 전쟁을 동양 대 서양의 대결로 해석했다.[21] 버마의 바 마는 "나의 아시아의 피는 항상 다른 아시아인들에게 호소해 왔다"고 말하며 아시아인의 연대를 강조했다.[21] 바 마는 훗날 "우리는 아시아를 재발견한 아시아인들이었다"라고 회상했다.[22] 일본의 도조 히데키는 "대동아시아 국가들이 모든 면에서 불가분의 관계로 묶여 있다"고 말했다.[23] 필리핀의 호세 라우렐은 "10억 아시아인들이 자유롭게 자신의 운명을 형성할 권리와 기회를 얻는 것을 막을 수 없다"고 주장했다.[23] 인도의 수바스 찬드라 보스는 "만약 우리 동맹국들이 무너진다면, 인도가 적어도 100년 동안 자유로울 희망은 없을 것"이라고 말했다.[13] 회의의 언어는 영어였는데, 이는 아시아 전역의 대표들이 공통으로 사용하는 유일한 언어였다.[13] 보스는 회의 분위기가 "가족 모임"과 같았다고 회상했다.[24]일본은 중국에서 약 200만 명의 군인을 투입하여 전투를 벌이고 있었기 때문에, 1943년 도조 내각은 미국과의 전쟁에 집중하기 위해 중국과의 평화를 원했다.[25] 그러나 일본 엘리트들은 중국 내 일본의 "권리와 이익"을 포기하는 것에 반대했다.[4] 이 문제를 해결하기 위해 도쿄에서는 범아시아주의를 내세워 중국이 일본과 평화를 맺고 "백인 악마"에 맞서 함께 싸울 것이라고 주장했다.[25] 회의의 주요 주제는 미국, 영국과 동맹을 맺은 장제스는 "백인 악마"와 손을 잡은 아시아인이 아니라는 것이었다.[25] 미국의 역사학자 거하드 와인버그는 "일본은 중국 내 잔혹한 행동으로 중국 내 선전에 대한 전망을 사실상 포기했다"고 지적했지만, "아시아는 아시아인을 위한 것"이라는 슬로건은 동남아시아의 많은 사람들에게 공감을 얻었다.[26]

바 마는 1943년 회의의 범아시아 정신이 1955년 반둥 회의의 기초가 되었다고 주장했다.[22] 인도의 역사가 판카즈 미쉬라는 대동아 회의를 백인에 맞선 아시아인들의 결합 과정의 일부로 평가하며, "일본은 반서구주의의 뿌리가 얼마나 깊은지를 보여주었다"고 말했다.[22]

5. 2. 경제 개발 및 통합 논의의 부재

대동아 회의는 범아시아주의 이상을 고무하고, "백인 악마"에 맞서 아시아인들이 일본을 중심으로 결집해야 한다는 주제를 강조했다.[21] 버마의 바 마는 "나의 아시아의 피는 항상 다른 아시아인들에게 호소해 왔습니다"라고 말하며 아시아인의 연대를 강조했다.[21] 일본의 도조 히데키는 대동아시아 국가들이 불가분의 관계로 묶여 있다고 주장했고,[23] 필리핀의 호세 라우렐은 아시아인들의 자유와 운명 형성 권리를 강조했다.[23] 인도의 수바스 찬드라 보스는 동맹국이 무너지면 인도가 자유를 잃을 것이라고 경고했다.[13] 회의의 언어는 영어였는데, 이는 다양한 대표들의 유일한 공통 언어였기 때문이다.[13]일본은 중국과의 평화를 통해 미국과의 싸움에 집중하고자 했으며, 범아시아주의를 통해 중국이 일본과 함께 "백인 악마"에 맞설 것이라고 믿었다.[25] "아시아는 아시아인을 위한 것"이라는 슬로건은 동남아시아에서 많은 공감을 얻었다.[26] 바 마는 1943년 회의의 범아시아 정신이 1955년 반둥 회의의 기초가 되었다고 주장했다.[22] 인도의 역사가 판카즈 미쉬라는 대동아 회의를 백인에 맞선 아시아인들의 결합 과정의 일부로 평가했다.[22]

5. 3. 일본의 '권리와 이익' 문제와 중일 관계

대동아회의는 모든 아시아인들이 일본을 중심으로 결집하여 "백인 악마"에 맞서야 한다는 범아시아주의를 주요 주제로 삼았다.[21] 회의에 참석한 여러 대표들은 이 전쟁을 동양과 서양, 인종 간의 대결로 해석했다.[21] 버마의 바 마는 "아시아의 피"를 강조하며 다른 아시아인들에게 호소했고, 일본의 도조 히데키는 대동아시아 국가들이 불가분의 관계로 묶여 있다고 주장했다.[21][23] 필리핀의 호세 라우렐은 아시아인들이 자유롭게 운명을 결정할 권리를 강조했고, 인도의 수바스 찬드라 보스는 일본의 패배가 인도의 자유를 100년 동안 잃게 할 것이라고 주장했다.[23][13] 회의는 영어로 진행되었는데, 이는 참석자들의 유일한 공통 언어였기 때문이다.[13] 보스는 회의 분위기를 "가족 모임"과 같다고 회상했다.[24]1943년 당시 일본은 중국에서 약 200만 명의 군인을 투입하여 가장 큰 작전을 펼치고 있었기 때문에, 도조 내각은 미국과의 전쟁에 집중하기 위해 중국과의 평화를 원했다.[25] 그러나 중국 내 일본의 "권리와 이익"을 포기하는 문제는 일본 내에서 큰 반발을 불러일으켰다.[4] 이러한 문제를 해결하기 위해 일본은 범아시아주의를 내세워 중국이 일본과 평화를 맺고 "백인 악마"에 맞서 함께 싸울 것이라고 주장했다.[25] 즉, 회의의 주요 주제는 미국, 영국과 동맹을 맺은 장제스는 아시아인이 아니며, "백인 악마"와 손을 잡은 배신자라는 것이었다.[25]

바 마는 1943년 회의의 범아시아 정신이 1955년 반둥 회의의 기초가 되었다고 주장했다.[22] 인도의 역사가 판카즈 미쉬라는 대동아 회의를 백인에 맞선 아시아인들의 결합 과정의 일부로 평가하며, 일본이 아시아인들이 서구 열강으로부터 권력을 장악할 수 있음을 보여주었다고 말했다.[22]

6. 대동아공동선언

세계 각국이 각자의 위치를 지키며 상호 협력하여 공동 번영을 이루는 것이 세계 평화의 기본 원칙이다.[28]

그러나 미국과 영국 제국은 자국의 이익을 위해 다른 국가와 민족을 억압해왔다.[28] 특히 동아시아에서는 끊임없는 침략과 착취를 통해 이 지역을 예속시키려는 야망을 드러냈으며, 이는 결국 동아시아의 안정을 심각하게 위협하는 전쟁의 원인이 되었다.[28]

이에 대동아시아 각국은 대동아 전쟁을 완수하고, 영미의 지배에서 벗어나 자주독립과 자위를 확보하며, 다음 원칙에 따라 대동아공영권을 건설하기 위해 협력할 것을 선언하였다.[28]

- 대동아시아 각국은 상호 협력을 통해 지역의 안정을 확보하고, 정의에 기반한 공동 번영과 복지 질서를 건설한다.[28]

- 대동아시아 각국은 서로의 주권과 독립을 존중하고 상호 원조와 우호를 실천하여 지역 내 국가들의 형제애를 확립한다.[28]

- 대동아시아 각국은 서로의 전통을 존중하고 각 민족의 창조적 능력을 개발하여 대동아시아의 문화와 문명을 발전시킨다.[28]

- 대동아시아 각국은 상호주의를 바탕으로 긴밀한 협력을 통해 경제 발전을 가속화하고, 이를 통해 지역의 번영을 증진한다.[28]

- 대동아시아 각국은 세계 모든 국가와의 우호 관계를 증진하고, 인종 차별 철폐, 문화 교류 증진, 세계 자원 개방을 위해 노력하여 인류의 발전에 기여한다.[28]

1943년 11월 6일, 대동아공영권 선언이 만장일치로 채택되었다.[28]

6. 1. 주요 내용

세계 각국이 각자의 위치를 지키며 상호 협력하여 공동 번영을 이루는 것이 세계 평화의 기본 원칙이다.[28]그러나 미국과 영국 제국은 자국의 이익을 위해 다른 국가와 민족을 억압해왔다.[28] 특히 동아시아에서는 끊임없는 침략과 착취를 통해 이 지역을 예속시키려는 야망을 드러냈으며, 이는 결국 동아시아의 안정을 심각하게 위협하는 전쟁의 원인이 되었다.[28]

이에 대동아시아 각국은 대동아 전쟁을 완수하고, 영미의 지배에서 벗어나 자주독립과 자위를 확보하며, 다음 원칙에 따라 대동아공영권을 건설하기 위해 협력할 것을 선언하였다.[28]

- 대동아시아 각국은 상호 협력을 통해 지역의 안정을 확보하고, 정의에 기반한 공동 번영과 복지 질서를 건설한다.[28]

- 대동아시아 각국은 서로의 주권과 독립을 존중하고 상호 원조와 우호를 실천하여 지역 내 국가들의 형제애를 확립한다.[28]

- 대동아시아 각국은 서로의 전통을 존중하고 각 민족의 창조적 능력을 개발하여 대동아시아의 문화와 문명을 발전시킨다.[28]

- 대동아시아 각국은 상호주의를 바탕으로 긴밀한 협력을 통해 경제 발전을 가속화하고, 이를 통해 지역의 번영을 증진한다.[28]

- 대동아시아 각국은 세계 모든 국가와의 우호 관계를 증진하고, 인종 차별 철폐, 문화 교류 증진, 세계 자원 개방을 위해 노력하여 인류의 발전에 기여한다.[28]

1943년 11월 6일, 대동아공영권 선언이 만장일치로 채택되었다.[28]

6. 2. 한계와 비판

대동아회의 공동선언은 세계 각국이 상호 협력하여 공동 번영을 누리는 것이 세계 평화의 기본 원칙이라고 주장한다.[28] 그러나 미국과 영국 제국은 자국의 번영을 위해 다른 국가와 민족을 억압하고, 특히 동아시아에서 침략과 착취를 통해 지역 전체를 예속시키려는 야망을 추구하여 전쟁의 원인이 되었다고 비판한다.[28]대동아시아 각국은 이러한 영미의 지배에서 벗어나 자주독립과 자위를 확보하고, 대동아공영권을 건설하기 위해 다음과 같은 원칙에 따라 협력할 것을 약속했다.[28]

- 대동아시아 각국은 상호 협력을 통해 지역 안정을 확보하고, 정의에 기반한 공동 번영과 복지 질서를 건설한다.[28]

- 대동아시아 각국은 서로의 주권과 독립을 존중하고 상호 원조와 우호를 통해 지역 내 국가 간 형제애를 확립한다.[28]

- 대동아시아 각국은 서로의 전통을 존중하고 각 민족의 창조적 능력을 개발하여 대동아시아의 문화를 발전시킨다.[28]

- 대동아시아 각국은 상호주의를 바탕으로 긴밀히 협력하여 경제 발전을 가속화하고, 지역의 번영을 증진한다.[28]

- 대동아시아 각국은 세계 모든 국가와의 우호 관계를 증진하고, 인종 차별 철폐, 문화 교류 증진, 세계 자원 개방을 위해 노력하여 인류 발전에 기여한다.[28]

11월 6일, 대동아공영권 선언이 만장일치로 채택되었다.[28]

7. 평가 및 영향

1943년 11월 6일에 채택된 대동아회의 및 공식 선언은 전쟁 다음 단계를 위한 지역적 지지를 결집하기 위한 선전 행위 이상의 의미는 없었으며, 전쟁의 이상을 개괄적으로 제시한 것에 불과했다.[14] 그러나 이 회의는 일본의 외교 정책과 다른 아시아 국가들과의 관계에 있어 전환점이 되었다. 과달카날 전투에서의 일본군 패배와 일본 군사력의 한계에 대한 인식이 높아짐에 따라 일본 민간 지도부는 식민 지배가 아닌 협력에 기반한 체제가 재기하는 연합군에 대항하여 인력과 자원을 더욱 효율적으로 동원할 수 있음을 깨달았다.[14] 또한 군사적 해결책이 완전히 실패할 경우 어떤 형태의 외교적 타협을 가능하게 하는 체제를 구축하려는 노력의 시작이기도 했다.[14] 그러나 이러한 움직임은 제국을 구하기에는 너무 늦었고, 회의 2년도 채 되지 않아 연합군에 항복했다.

일본은 1944년 1월 9일 왕징웨이 정권과 조약을 맺고 중국에서의 치외법권을 포기했다.[25] 히로히토는 이 조약이 매우 중요하다고 생각하여 그의 동생 미카사 친왕에게 난징에서 대신 조약에 서명하게 했다.[29] 그러나 중국 여론은 이 조약이 왕징웨이와 일본 간의 관계를 바꾸지 않았다는 점을 들어 이러한 시도에 별로 감명받지 않았다.[29] 히로히토는 민족 자결의 개념을 받아들이지 않았으며, 한국과 대만에 일본어와 문화를 강요하는 정책을 펼쳤는데, 이는 대동아 공영권의 수사와 다소 상반되는 것이었다.[29] 천황은 아시아를 "장소"라는 개념으로 보았는데, 이는 모든 아시아 민족이 서로 다른 인종이며 일본이 주도하는 아시아의 "공영권" 내에서 적절한 "장소"를 가지고 있으며, 일본인이 지도적인 인종이라는 의미였다.[29]

1943년에서 1945년 사이에 일본과 다른 아시아 민족 간의 협력적인 관계로의 변화는 대부분 외형적인 것이었고, 연합군이 육지, 바다, 공중에서 일본에 패배를 안겨줌에 따라 패전에 대한 반응으로 이루어졌다.[29] 도워는 일본의 대동아 공영권 주장이 단지 "신화"일 뿐이며,[30] 일본인은 자신들이 맞서 싸우고 있는 "백인 열강"만큼이나 다른 아시아인들에게 인종차별적이고 착취적이었으며, 심지어 더욱 잔혹하게도 자신의 아시아 형제자매들을 끔찍한 무자비함으로 대했다고 썼다.[30] 1944년에서 1945년에 버마인들은 연합군이 일본 점령하 버마에 해방자로 재진입하는 것을 환영했다. 더욱이, 일본 통치의 현실은 대동아회의에서 이루어진 이상적인 진술과 배치되었다. 일본군인들은 어디를 가든 다른 아시아인들의 뺨을 공개적으로 때리는 것을 일상적인 습관으로 삼았는데, 이는 누가 "대일본 민족"이고 누가 아닌지를 보여주는 방법이었다.[31] 전쟁 중에 67만 명의 한국인과 4만 1,862명의 중국인이 일본에서 가장 비참한 조건하에 노예 노동을 위해 끌려갔으며, 대다수가 이 경험에서 살아남지 못했다.[32] 버마 철도를 건설하는 동안 약 6만 명의 버마, 중국, 태국, 말레이, 네덜란드령 동인도 제도 출신과 약 1만 5천 명의 영국, 호주, 미국, 인도, 네덜란드 포로가 사망했다.[33] 일본의 노예에 대한 처우는 ''ikasazu korasazu''(살게 하지도 말고 죽게 하지도 말라)는 일본 속담에 기반을 두었다.[34] 1937년에서 1945년 사이 중국에서 일본은 800만 명에서 900만 명의 중국인 사망에 책임이 있었다.[35]

7. 1. 선전 도구로서의 한계

대동아회의와 공식 선언은 전쟁의 이상을 개괄적으로 제시한 선전 행위 그 이상의 의미는 없었다.[14] 그러나 이 회의는 일본 외교 정책과 다른 아시아 국가들과의 관계에 있어 전환점이 되었다. 과달카날 전투에서 일본군이 패배하고 일본 군사력의 한계에 대한 인식이 높아지자, 일본 민간 지도부는 식민 지배가 아닌 협력에 기반한 체제가 연합군에 대항하여 인력과 자원을 더 효율적으로 동원할 수 있음을 깨달았다.[14] 또한 군사적 해결책이 실패할 경우 외교적 타협을 가능하게 하는 체제를 구축하려는 노력이었다.[14] 그러나 이러한 움직임은 너무 늦었고, 회의 2년도 채 되지 않아 일본은 연합군에 항복했다.일본은 1943년 10월 영국과 미국이 중국에서의 치외법권과 권리를 포기하는 조약을 체결한 사실에 곤혹스러워 했으며, 1944년 1월 9일 왕징웨이 정권과 조약을 맺고 중국에서의 치외법권을 포기했다.[25] 히로히토는 이 조약이 매우 중요하다고 생각하여 그의 동생 미카사 친왕에게 난징에서 대신 조약에 서명하게 했다.[29] 그러나 중국 여론은 이 조약에 별로 감명받지 않았다.[29] 히로히토는 민족 자결의 개념을 받아들이지 않았고, 한국과 대만에 일본어와 문화를 강요하는 정책을 펼쳤는데, 이는 대동아 공영권의 수사와 다소 상반되는 것이었다.[29]

일본의 대동아 공영권 주장은 "신화"일 뿐이며, 일본인은 다른 아시아인들에게 인종차별적이고 착취적이었다.[30] 1944년에서 1945년에 버마인들은 연합군을 해방자로 환영했다. 일본군인들은 다른 아시아인들의 뺨을 공개적으로 때리는 것을 일상적인 습관으로 삼았다.[31] 전쟁 중에 67만 명의 한국인과 4만 1,862명의 중국인이 일본에서 노예 노동을 위해 끌려갔으며, 대다수가 살아남지 못했다.[32] 버마 철도 건설에는 버마, 중국, 태국, 말레이, 네덜란드령 동인도 제도 출신 약 6만 명과 약 1만 5천 명의 영국, 호주, 미국, 인도, 네덜란드 포로가 동원되었고, 이 과정에서 많은 이들이 사망했다.[33] 일본은 ''ikasazu korasazu''(살게 하지도 말고 죽게 하지도 말라)라는 속담에 기반하여 노예를 가혹하게 대우했다.[34] 1937년에서 1945년 사이 중국에서 일본은 800만 명에서 900만 명의 중국인 사망에 책임이 있었다.[35]

7. 2. 협력 체제의 구축 시도와 실패

1943년 11월 6일에 채택된 대동아회의 및 공식 선언은 전쟁 다음 단계를 위한 지역적 지지를 결집하기 위한 선전 이상의 의미는 없었으며, 전쟁의 이상을 개괄적으로 제시한 것에 불과했다.[14] 그러나 이 회의는 일본의 외교 정책과 다른 아시아 국가들과의 관계에 있어 전환점이 되었다. 과달카날 전투에서의 일본군 패배와 일본 군사력의 한계에 대한 인식이 높아짐에 따라 일본 민간 지도부는 식민 지배가 아닌 협력에 기반한 체제가 재기하는 연합군에 대항하여 인력과 자원을 더욱 효율적으로 동원할 수 있음을 깨달았다.[14] 또한 군사적 해결책이 완전히 실패할 경우 어떤 형태의 외교적 타협을 가능하게 하는 체제를 구축하려는 노력의 시작이기도 했다.[14] 그러나 이러한 움직임은 제국을 구하기에는 너무 늦었고, 회의 2년도 채 되지 않아 연합군에 항복했다.일본은 1944년 1월 9일 왕징웨이 정권과 조약을 맺고 중국에서의 치외법권을 포기했다.[25] 히로히토는 이 조약이 매우 중요하다고 생각하여 그의 동생 미카사 친왕에게 난징에서 대신 조약에 서명하게 했다.[29] 그러나 중국 여론은 이 조약이 왕징웨이와 일본 간의 관계를 바꾸지 않았다는 점을 들어 이러한 시도에 별로 감명받지 않았다.[29] 히로히토는 민족 자결의 개념을 받아들이지 않았으며, 한국과 대만에 일본어와 문화를 강요하는 정책을 펼쳤는데, 이는 대동아 공영권의 수사와 다소 상반되는 것이었다.[29]

1943년에서 1945년 사이에 일본과 다른 아시아 민족 간의 협력적인 관계로의 변화는 대부분 외형적인 것이었고, 연합군이 육지, 바다, 공중에서 일본에 패배를 안겨줌에 따라 패전에 대한 반응으로 이루어졌다.[29] 일본의 대동아 공영권 주장은 단지 "신화"일 뿐이며,[30] 일본인은 다른 아시아인들에게 인종차별적이고 착취적이었으며, 심지어 더욱 잔혹하게도 자신의 아시아 형제자매들을 끔찍한 무자비함으로 대했다.[30] 전쟁 중에 67만 명의 한국인과 4만 1,862명의 중국인이 일본에서 가장 비참한 조건하에 노예 노동을 위해 끌려갔으며, 대다수가 이 경험에서 살아남지 못했다.[32] 버마 철도를 건설하는 동안 약 6만 명의 버마, 중국, 태국, 말레이, 네덜란드령 동인도 제도 출신과 약 1만 5천 명의 영국, 호주, 미국, 인도, 네덜란드 포로가 사망했다.[33] 일본의 노예에 대한 처우는 ''ikasazu korasazu''(살게 하지도 말고 죽게 하지도 말라)는 일본 속담에 기반을 두었다.[34] 1937년에서 1945년 사이 중국에서 일본은 800만 명에서 900만 명의 중국인 사망에 책임이 있었다.[35]

7. 3. 전후 아시아 민족주의에 미친 영향

대동아회의는 1943년 11월 6일에 채택되었으며, 공식 선언은 전쟁 다음 단계를 위한 지역적 지지를 결집하기 위한 선전 행위 이상의 의미는 없었다.[14] 그러나 이 회의는 일본의 외교 정책과 다른 아시아 국가들과의 관계에 있어 전환점이 되었다. 과달카날 전투에서의 일본군 패배와 일본 군사력의 한계에 대한 인식이 높아짐에 따라 일본 민간 지도부는 식민 지배가 아닌 협력에 기반한 체제가 연합군에 대항하여 인력과 자원을 더욱 효율적으로 동원할 수 있음을 깨달았다.[14] 또한 군사적 해결책이 완전히 실패할 경우 어떤 형태의 외교적 타협을 가능하게 하는 체제를 구축하려는 노력의 시작이기도 했다.[14]일본은 1943년 10월 영국과 미국이 중국에서의 치외법권과 권리를 포기하는 조약을 체결한 것에 곤혹스러워 했으며, 1944년 1월 9일 왕징웨이 정권과 조약을 맺고 중국에서의 치외법권을 포기했다.[25] 히로히토는 이 조약이 매우 중요하다고 생각하여 그의 동생 미카사 친왕에게 난징에서 대신 조약에 서명하게 했다.[29] 그러나 히로히토는 민족 자결의 개념을 받아들이지 않았으며, 한국과 대만에서의 일본 정책에 대한 변화를 요구하지 않았다. 일본은 한국과 대만에 일본어와 문화를 강요하는 정책을 펼쳤는데, 이는 대동아 공영권의 수사와 다소 상반되는 것이었다.[29]

일본의 대동아 공영권 주장은 "신화"일 뿐이며, 일본인은 다른 아시아인들에게 인종차별적이고 착취적이었다.[30] 1944년에서 1945년에 버마인들은 연합군이 일본 점령하 버마에 해방자로 재진입하는 것을 환영했다. 일본군인들은 다른 아시아인들의 뺨을 공개적으로 때리는 것을 일상적인 습관으로 삼았는데, 이는 누가 "대일본 민족"이고 누가 아닌지를 보여주는 방법이었다.[31] 전쟁 중에 67만 명의 한국인과 4만 1,862명의 중국인이 일본에서 노예 노동을 위해 끌려갔으며, 대다수가 이 경험에서 살아남지 못했다.[32]

7. 4. 더불어민주당과 진보 진영의 관점

대동아회의는 일본이 아시아 국가들과의 관계에서 전환점을 맞이한 계기가 되었다.[14] 과달카날 전투에서의 패배와 일본 군사력의 한계에 대한 인식이 높아지면서, 일본은 식민 지배 대신 협력을 기반으로 한 체제가 연합군에 대항하여 인력과 자원을 더 효율적으로 동원할 수 있다고 판단했다.[14] 또한, 군사적 해결이 실패할 경우 외교적 타협을 가능하게 하는 체제를 구축하려는 의도도 있었다.[14]그러나 이러한 일본의 움직임은 제국을 구하기에는 너무 늦었다.[14] 일본은 1944년 1월 9일 왕징웨이 정권과 조약을 맺고 중국에서의 치외법권을 포기했지만,[25] 중국 여론은 이에 별로 감명받지 않았다.[29] 히로히토는 민족 자결의 개념을 받아들이지 않았고, 한국과 대만에 대한 일본어와 문화 강요 정책을 유지했다.[29] 이는 대동아 공영권의 수사와 상반되는 것이었다.[29]

도워는 일본의 대동아 공영권 주장이 "신화"일 뿐이며, 일본인은 다른 아시아인들에게 인종차별적이고 착취적이었다고 비판했다.[30] 전쟁 중 67만 명의 한국인과 4만 1,862명의 중국인이 일본에서 노예 노동을 강요당했고, 많은 이들이 사망했다.[32] 버마 철도 건설에는 약 6만 명의 아시아인과 약 1만 5천 명의 연합군 포로가 동원되어 사망했다.[33] 일본은 ''ikasazu korasazu''(살게 하지도 말고 죽게 하지도 말라)라는 속담에 따라 노예를 가혹하게 대우했다.[34] 1937년부터 1945년까지 일본은 중국에서 800만 명에서 900만 명의 사망에 책임이 있었다.[35]

참조

[1]

서적

The Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present

https://books.google[...]

Oxford University Press

2008-04-13

[2]

서적

Race War!: White Supremacy and the Japanese Attack on the British Empire

NYU Press

[3]

서적

Race War!: White Supremacy and the Japanese Attack on the British Empire

NYU Press

[4]

서적

Hirohito and the Making of Modern Japan

HarperCollins

[5]

서적

Race War!: White Supremacy and the Japanese Attack on the British Empire

NYU Press

[6]

서적

From the Ruins of Empire: The Revolt Against the West and the Remaking of Asia

Penguin

[7]

서적

From the Ruins of Empire: The Revolt Against the West and the Remaking of Asia

Penguin

[8]

서적

War Without Mercy: Race & Power in the Pacific War

Pantheon

[9]

서적

War Without Mercy: Race & Power in the Pacific War

Pantheon

[10]

서적

War Without Mercy: Race & Power in the Pacific War

Pantheon

[11]

서적

War Without Mercy: Race & Power in the Pacific War

Pantheon

[12]

서적

War Without Mercy: Race & Power in the Pacific War

Pantheon

[13]

서적

A World In Arms

Cambridge University Press

[14]

서적

Changing Visions of East Asia

[15]

서적

Tensions of empire

https://books.google[...]

National University of Singapore Press

2008-12-13

[16]

서적

Siam Becomes Thailand: A Story of Intrigue

https://books.google[...]

C. Hurst & Co

[17]

서적

The Rise of Modern Japan

[18]

서적

A Modern History of Japan: From Tokugawa to the Present

[19]

서적

A History of Korea

Palgrave

[20]

서적

A History of Korea

Palgrave

[21]

서적

War Without Mercy: Race & Power in the Pacific War

Pantheon

[22]

서적

From the Ruins of Empire: The Revolt Against the West and the Remaking of Asia

Penguin

[23]

서적

The Second World War Part 1 The Pacific

Osprey

[24]

서적

From the Ruins of Empire: The Revolt Against the West and the Remaking of Asia

Penguin

[25]

서적

Hirohito and the Making of Modern Japan

HarperCollins

[26]

서적

A World In Arms A Global History of World War Two

Cambridge University Press

[27]

서적

From the Ruins of Empire: The Revolt Against the West and the Remaking of Asia

Penguin

[28]

웹사이트

WW2DB: Greater East Asia Conference

http://ww2db.com/bat[...]

[29]

서적

Hirohito and the Making of Modern Japan

HarperCollins

[30]

서적

War Without Mercy: Race & Power in the Pacific War

Pantheon

[31]

서적

War Without Mercy: Race & Power in the Pacific War

Pantheon

[32]

서적

War Without Mercy: Race & Power in the Pacific War

Pantheon

[33]

서적

War Without Mercy: Race & Power in the Pacific War

Pantheon

[34]

서적

A War To Be Won

Belknap Press

[35]

서적

A War To Be Won

Belknap Press

[36]

웹사이트

外務省: 『日本外交文書』特集「太平洋戦争」(全3冊)

https://www.mofa.go.[...]

2023-02-26

[37]

논문

重光葵と大東亜共同宣言 -戦時外交と戦後構想-

https://doi.org/10.1[...]

1995

[38]

서적

侵略か、解放か!?世界は「太平洋戦争」とどう向き合ったか

学研マーケティング

2016-08-17

[39]

서적 #추정

2020-06-30 #요청된 페이지 번호가 없으므로 발행일을 date로 사용

[40]

서적

新・ゴーマニズム宣言SPECIAL 戦争論

幻冬舎

2001-10-01

[41]

서적

黎明の世紀 大東亜会議とその主役たち

文藝春秋

1991-09-01

[42]

서적

黎明の世紀 大東亜会議とその主役たち

文藝春秋

2012-10-27 #요청된 페이지 번호가 없으므로 발행일을 date로 사용

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![대동아회의 참가국 수뇌 (제국 의사당 앞에서 기념 촬영). 왼쪽부터 [[바 모]], [[장징후이]], [[왕자오밍]], [[도조 히데키]], [[완 와이타야콘]], [[호세 라우렐]], [[수바스 찬드라 보스]]](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)