대동아 전쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

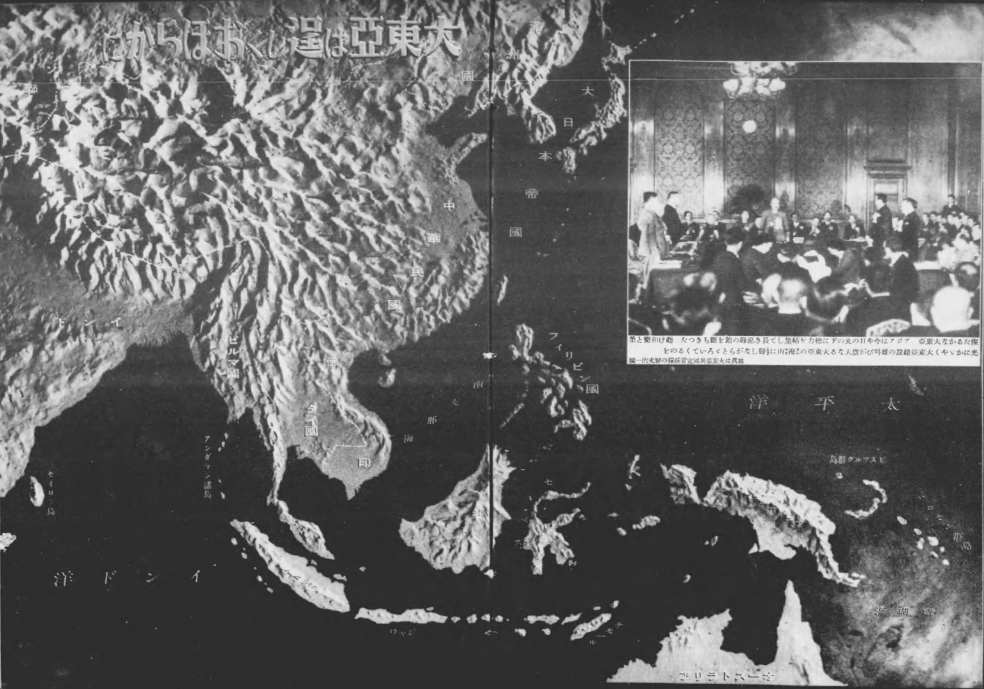

대동아 전쟁은 1941년 12월 8일 일본이 진주만을 공격하면서 시작된 전쟁을 지칭하는 용어이다. 이 용어는 일본 정부가 중일 전쟁(지나사변)과 태평양 전쟁을 포함한 전쟁을 공식적으로 지칭하기 위해 사용했다. 대동아 전쟁은 일본의 아시아 침략을 정당화하고 전쟁 범위를 넓게 포괄하려는 의도로 사용되었으며, 전쟁의 전개 과정에서 동남아시아 점령, 미드웨이 해전, 일본 본토 공습 등 다양한 전개 과정을 거쳤다.

전후 연합군은 '대동아 전쟁' 용어 사용을 금지하고 '태평양 전쟁' 용어를 사용하도록 했다. 그러나 일부에서는 '대동아 전쟁' 용어가 역사적 정당성을 가지며, 전쟁의 범위를 더 정확하게 나타낸다고 주장하며 논쟁이 지속되고 있다. 한국에서는 일본의 침략 전쟁을 미화하는 용어로 인식되어 '태평양 전쟁' 또는 '제2차 세계 대전' 용어를 주로 사용한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 호칭 논란 - 로버트 가브리엘 무가베 국제공항

짐바브웨 하라레에 위치한 로버트 가브리엘 무가베 국제공항은 1957년 솔즈베리 공항으로 개항하여 2017년 현재의 이름으로 변경되었으나, 2000년대 이후 정치적, 경제적 불안정으로 운영에 어려움을 겪고 에어 짐바브웨를 비롯한 여러 항공사들이 노선을 운항하고 있다. - 호칭 논란 - GNU/리눅스 이름 논란

GNU/리눅스 이름 논란은 1990년대 리눅스 커널과 GNU 소프트웨어 결합 후 운영체제 명칭을 "리눅스"로 할지 "GNU/리눅스"로 할지에 대한 논쟁으로, GNU 프로젝트는 GNU 시스템의 핵심인 리눅스 커널과 GNU의 기여를 함께 강조하기 위해 "GNU/리눅스" 명칭을 주장하는 반면, 일부는 리눅스 커널의 중요성을 강조하며 "리눅스" 명칭을 선호한다. - 역사 논란 - 존더베크

존더베크 이론은 독일 근대화가 다른 유럽 국가들과 달리 늦은 산업화, 반민주적 엘리트, 바이마르 공화국 불안정, 나치즘 등장 등의 특수성을 보이며 전개되었다는 이론으로, 초기에는 긍정적으로 평가되었으나 나치즘 이후 부정적 의미를 갖게 되었고, 현재는 독일 역사 복잡성을 단순화한다는 비판과 유럽 근대화 과정에서 독일 경험의 특수성에 대한 반박이 제기되고 있다. - 역사 논란 - 미국 고립주의

미국 고립주의는 유럽과의 관계에서 비롯된 외교 정책 기조로, 외국과의 정치적 연루를 최소화하고 국내 문제에 집중하는 것을 강조하며, 워싱턴의 고별 연설과 먼로 독트린을 통해 그 원칙이 명시되었으나, 제2차 세계 대전 이후 그 의미가 변화되었다. - 중일 전쟁 - 난징 대학살

난징 대학살은 1937년 중일 전쟁 중 일본군이 난징을 점령한 후 6주 동안 자행한 대규모 학살 및 전쟁범죄로, 희생자 수에 대한 논쟁은 있지만 국제사회는 일본 제국주의의 잔혹한 범죄로 인정하고 있다. - 중일 전쟁 - 동북항일연군

동북항일연군은 1936년 중국 공산당의 지휘 아래 만주 지역 항일 무장 세력을 통합하여 창설되었으며, 만주와 한반도에서 일본 제국주의를 몰아내고 민족 독립을 쟁취하는 것을 목표로 활동하다가 일제의 탄압으로 소련으로 이동, 1945년 일본 패전 후 북한으로 귀환하여 권력을 장악했다.

2. 용어의 기원과 형성 과정

1937년 (쇼와 12년) 7월 7일의 루거우차오 사건을 발단으로 북지사변이 발발했다. 이곳이 후에 대동아 전쟁이 시작된 지점으로 여겨진다[7] . 제1차 고노에 내각 (고노에 후미마로 수상)이 "북지 파병에 관한 정부 성명"을 발표하여 사건을 "북지사변"이라고 명명하고, 이번 사건은 중국 측의 계획적 무력 행사이며, 일본은 이에 대해 자위권을 행사하기 위해 파병(증원)한다고 했다[8] . 같은 해 8월에 제2차 상하이 사변이 발발하면서 전선은 중지(중지나, 현재 중국의 화중 지방), 그리고 중국 대륙 전토로 확대되었고, 일본과 중국의 전면전 양상을 보였다. 9월 2일에는 "북지사변"은 지나사변이 정식 호칭이라고 했다.

1938년 (쇼와 13년), 제1차 고노에 내각이 발표한 지나사변 (중일 전쟁)의 전쟁 목적을 발표한 "동아 신질서" 성명에서는 "대동아"가 사용되지 않았으며, 1940년 (쇼와 15년) 7월 26일의 제2차 고노에 내각에서 각의 결정된 기본 국책 요강에서 "대동아"의 명칭이 처음 사용되었다. 이 안에는 "일 만지의 강고한 결합을 근간으로 하는 대동아의 신질서를 건설함에 있다"라는 문구가 있다. 또한 8월 1일에는 마쓰오카 요스케 외상이 "대동아 공영권"이라는 용어를 처음 사용한 담화를 발표했다.

1941년 (쇼와 16년) 12월 8일에 일본과 영미 간에 전쟁 발생 전 검토 시기부터 발생 직후까지는 "대중 전쟁", "대영미 전쟁", "대영미 란 전쟁", "대영미란 장 전쟁" 등 교전 상대의 이름을 사용한 전쟁명이 사용되었다. 일본 정부 및 군부에서는 이 전쟁을 정식으로 어떻게 호칭할지에 대해 검토가 시작되었다.

2. 1. 용어의 등장 배경

1937년(쇼와 12년) 7월 7일 루거우차오 사건으로 북지사변이 발발했다. 이곳이 후에 대동아 전쟁이 시작된 지점으로 여겨진다.[7] 제1차 고노에 내각 (고노에 후미마로 수상)은 "북지 파병에 관한 정부 성명"을 발표하여 사건을 "북지사변"이라고 명명하고, 이번 사건은 중국 측의 계획적 무력 행사이며, 일본은 이에 대해 자위권을 행사하기 위해 파병(증원)한다고 했다.[8] 같은 해 8월에 제2차 상하이 사변이 발발하면서 전선은 중지(중지나, 현재 중국의 화중 지방), 그리고 중국 대륙 전토로 확대되었고, 일본과 중국의 전면전 양상을 보였다. 9월 2일에는 "북지사변"은 지나사변이 정식 호칭이라고 했다.1938년(쇼와 13년), 제1차 고노에 내각이 발표한 지나사변(중일 전쟁)의 전쟁 목적을 발표한 "동아 신질서" 성명에서는 "대동아"가 사용되지 않았으며, 1940년(쇼와 15년) 7월 26일의 제2차 고노에 내각에서 각의 결정된 기본 국책 요강에서 "대동아"의 명칭이 처음 사용되었다. 이 안에는 "일 만지의 강고한 결합을 근간으로 하는 대동아의 신질서를 건설함에 있다"라는 문구가 있다. 또한 8월 1일에는 마쓰오카 요스케 외상이 "대동아 공영권"이라는 용어를 처음 사용한 담화를 발표했다.

1941년(쇼와 16년) 12월 8일에 일본과 영미 간에 전쟁 발생 전 검토 시기부터 발생 직후까지는 "대중 전쟁", "대영미 전쟁", "대영미 란 전쟁", "대영미란 장 전쟁" 등 교전 상대의 이름을 사용한 전쟁명이 사용되었다. 일본 정부 및 군부에서는 이 전쟁을 정식으로 어떻게 호칭할지에 대해 검토가 시작되었다.

2. 2. 일본 정부의 공식 결정

1941년 12월 10일 대본영정부연락회의에서 〈금차 전쟁의 호칭 및 평전시의 분계시기에 관한 건〉을 결정, "지나사변(중일 전쟁)까지 포함해 대동아전쟁으로 호칭한다"고 했다.[50][10][11] 회의에서 해군은 "태평양 전쟁", "대미영전쟁" 등의 안을 제시했다.[50][9] 그러나 해군의 명칭안은 지나사변을 포함하지 않고, 소련과의 전쟁 가능성을 고려하지 않아 부적절하다는 반대에 부딪혀 기각되었다.[50][10]1941년 12월 12일 각의에서 〈금차 전쟁의 호칭 및 평전시의 분계시기 등에 부쳐〉가 각의 결정되었다.[51][11] 이 결정 제1항에 "금차 대미영전쟁 및 금후 정세의 추이에 동반해 일이 발생할 수 있으므로 전쟁은 지나사변까지 포함해 대동아전쟁으로 호칭한다"고 명기하여, 지나사변과 "대미영전쟁"을 포함한 전쟁 호칭으로서 "대동아전쟁"이 공식 결정되었다.[51][11] 또한 "평시, 전시의 분계시기는 쇼와 16년 12월 8일 오전 1시 30분으로 한다"고 했다.[51][11]

같은 날 내각정보국은 "금차 대미영전은, 지나사변까지 포함해 대동아전쟁으로 호칭한다. 대동아전쟁으로 호칭함이란, 대동아 신질서 건설을 목적으로 하는 전쟁임을 의미하며, 전쟁지역을 주로 대동아로 한정시키는 의미는 아니다"라고 발표, 전쟁목적은 아시아 제국에 뻗친 구미의 식민지 지배를 타도하는 데 있다고 규정했다.[50] 다만 일본의 전쟁 목적에 대해서는 "자존자위"와 "대동아 신질서 형성"을 모두 포함하는 것과 "대동아 신질서 형성"만으로 하는 것 사이에 이견이 있었다.[50]

1943년 11월 대동아회의에서 정보국의 발표가 "재확인"되었다.

2. 3. 법률 제정

1942년 2월 17일, 법률 제9호(대동아 전쟁 호칭을 정함과 동시에 각 법률 중 개정 법률)가 각의 결정되어, "칙령으로써 별도의 규정을 정한 경우를 제외하고 각 법률 중 '지나사변'을 '대동아 전쟁'으로 개정한다"고 하며, 법률에서도 '지나사변'의 호칭을 '대동아 전쟁'으로 고쳤다.[52][12]1942년 1월, "대동아 전쟁의 호칭을 정함에 따른 각 법률 중 개정 법률안"을 제국 의회에 제출할 때, 내각이 작성한 "설명 기준"에서 대미영전쟁과 중일 전쟁(지나 사변)뿐만 아니라, 대란(네덜란드)전, 대소련전도 "대동아 전쟁"에 포함된다고 확인되었다.[12] 그중에서 "이번에 발발한 대미·영 전쟁만을 지나 사변과 구별하여 대동아 전쟁이라 칭하는 것은 아니다"라고 하였으며, 전년 12월 12일의 각의 결정[11]은 "향후 대동아 전쟁이라는 호칭을 사용할 경우에는 쇼와 16년 12월 8일 이전의 지나 사변도 포함하는 의미를 포함한다"라고 설명되었다。

2. 4. '대동아'의 범위

마쓰오카 요스케 수상은 대동아공영권은 "종래 동아신질서권 내지는 동아안정권으로 칭한 것과 동일"하며, 대일본제국·만주·중국에 더해 프랑스령 인도차이나, 네덜란드령 동인도를 포함한 범위라고 설명했다.

1942년 2월 28일 대본영정부연락회의에서 "제국 영도하에 신질서를 건설해야 할 대동아의 지역"을 결정, 대동아 지역을 "일·만·지 및 동경 90도에서 동경 180도까지 사이에 존재하는 남위 10도 이북의 남방 제지역, 기타 제지역에 관해서는 정세의 추이에 응해 결정한다"고 규정했다.

대본영참모를 지낸 세지마 류조는 "대동아 지역이란 대략 남으로 버마 이동(以東), 북으로 바이칼호 이동의 동아시아 대륙 및 대략 동경 180도 이서, 즉 마셜 제도 이남의 남태평양의 해역을 가리키는 것입니다. 인도, 호주는 포함되지 않습니다"라고 기록했다.[13]

3. 전개 과정

1937년 7월 7일 루거우차오 사건을 시작으로 중일 전쟁이 발발하였다. 같은 해 8월 13일에는 제2차 상하이 사변이 일어났다. 1941년 12월 8일, 일본은 말레이 작전으로 말레이 반도를 침공하고, 진주만 공격을 감행하며 미국과 영국에 선전포고를 하였다. 이날 미영 양국에 대한 선전의 대조서가 내려졌으며, 전시 중에는 12월 8일을 개전 기념일, 매달 8일을 대조봉대일로 칭했다. 12월 12일, 도조 히데키 수상의 도조 내각은 전쟁의 명칭을 "대동아 전쟁"으로 결정하였다.

1945년 8월 8일, 소련의 대일 선전 포고와 함께 소련에 대한 선전의 대조서가 내려졌다. 8월 14일, 일본 정부는 포츠담 선언을 수락하고, 종전의 조서가 발표되었다. 다음 날인 8월 15일에는 옥음 방송이 이루어졌다. 8월 16일, 일본군에 정전 명령이 내려졌고, 9월 2일, 전함 미주리에서 항복 문서 조인이 이루어졌다.

1952년 4월 28일, 일본국과의 평화 조약(샌프란시스코 강화 조약)이 발효되면서 국제법상의 전쟁이 종료되었다.

3. 1. 진주만 공격과 태평양 전쟁 발발 (1941)

3. 2. 동남아시아 점령 (1941~1942)

3. 3. 미드웨이 해전과 전세 역전 (1942)

3. 4. 과달카날 전투와 소모전 (1942~1943)

3. 5. 일본 본토 공습과 패전 (1944~1945)

4. 전후 처리와 용어 사용 금지

1945년 포츠담 선언 수락 후에도 '대동아 전쟁' 명칭은 잠시 사용되어, 1945년 11월 24일 시데하라 기주로 내각이 '대동아 전쟁 조사위원회 관제'를 공포하였다.[14]

그러나 1945년 12월 15일 연합군 최고사령부(GHQ/SCAP)는 일본 정부에 대한 각서, 이른바 "신도 지령"[15]에서 '대동아 전쟁' 및 '팔굉일우' 등의 국가 신도, 군국주의, 국가주의와 긴밀하게 관련된 단어"의 사용을 공문서에서 금지했다.[15] 이에 따라 정부 내부의 "대동아 전쟁 조사회" 등은 "전쟁 조사회"로 개칭되었고, 관련 법령에 있는 "대동아 전쟁"의 어구도 모두 "전쟁"으로 대체되었다.[15]

같은 해 9월 10일에는 "뉴스 반포에 관한 각서", 9월 19일에는 "프레스 코드 (신문 규약)"가 발효되어, 언론에 대한 GHQ의 규제도 강화되었다.[15] GHQ는 더 나아가 "프레스 코드에 근거한 검열 요령에 관한 세칙"을 발효하여 신문·잡지가 GHQ의 검열을 받게 하고, 더 나아가 "『대동아 전쟁』 『대동아 공영권』 『팔굉일우』 『영령』과 같은 전시 용어"의 사용을 피하도록 지령했다.

12월 7일에는 아사히 신문이 "태평양 전쟁"이라는 단어를 처음 사용했고,[15] 12월 8일 (개전 4주년)에는 신문 각 지가 GHQ 민간 정보 교육국(CIE)가 작성한 "태평양 전쟁사-진실 없는 군국 일본의 붕괴"의 게재를 시작하여, 만주 사변부터 태평양 전쟁까지를 연속된 것으로 보고, 일본의 침략과 잔학 행위를 상세하게 서술하고, 다른 한편으로 미군의 역할을 강조하는 것으로, 도쿄 재판의 "일부 군국주의자에 의한 공동 모의"라는 견해와 일치하는 것이었다.[15] 이 연재는 1946년 3월에 GHQ 민간 정보 교육국 『태평양 전쟁사 봉천 사건에서 무조건 항복까지』 (고산 서원)로 간행되어 10만 부가 완판되었고, GHQ 지도 하에 학교 교육에서도 장려되었다.[15]

NHK에서 "진상은 이렇다"의 라디오 방송도 시작되었다.

GHQ는 출판물에 대해서도 검열을 실시하여, "대동아 전쟁" 표기의 배제를 도모했다. 먼저 점령 정책의 전기에는, 모든 출판물이 "사전 검열"을 받았고, "대동아 전쟁"은 모두 "태평양 전쟁"으로 고쳐졌다.[16]

점령 정책 후기에 들어서면 "사전 검열"은 "사후 검열"로 변경되어, 인쇄·제본된 출판물을 점령군이 검열하여, "대동아 전쟁" 기타 점령군에 불리한 기술 (GHQ에 대한 비판 등)이 있으면, 발금 처분을 했다.

이러한 경위로 "대동아 전쟁"이라는 용어가 강제적으로 "태평양 전쟁"으로 대체되어 갔다는 비판이 있다.[19][17] 에토 준은, 점령군이 일본군의 잔학 행위와 국가의 죄를 강조하기 위해 행한 선전 정책[18]에 대해 워 길트 인포메이션 프로그램 ("전쟁에 대한 죄악감을 일본인의 마음에 심어주기 위한 선전 계획")이라고 하고 있다.[19]

1952년 4월 11일에 공포된 "포츠담 선언의 수락에 따라 발하는 명령에 관한 건의 폐지에 관한 법률" (법률 제81호)에 의해, GHQ의 "대동아 전쟁" 호칭 폐지 각서는 실효되었다.

4. 1. GHQ의 조치

1945년 8월 포츠담 선언 수락 후에도 '대동아 전쟁' 명칭은 잠시 사용되어, 1945년 11월 24일 시데하라 기주로 내각이 '대동아 전쟁 조사위원회 관제'를 공포하였다.그러나 1945년 12월 15일, 연합군 최고사령부(GHQ/SCAP)는 일본 정부에 '신도 지령'을 내려, '대동아 전쟁' 및 '팔굉일우' 등의 국가 신도, 군국주의, 국가주의와 관련된 단어 사용을 공문서에서 금지했다.[15] 이에 따라 정부 내 '대동아 전쟁 조사위원회'는 '전쟁 조사위원회'로 개칭되었고, 관련 법령의 '대동아 전쟁' 용어는 모두 '전쟁'으로 대체되었다.

같은 해 9월 10일 '뉴스 배포에 대한 각서', 9월 19일 '프레스 코드'(신문 규약)가 발효되어 언론에 대한 GHQ의 규제가 강화되었다. GHQ는 '프레스 코드에 근거한 검열 요령에 관한 세칙'을 통해 신문·잡지에 대한 검열을 실시하고, '대동아 전쟁', '대동아 공영권', '팔굉일우', '영령'과 같은 전시 용어 사용을 금지했다.

12월 7일 아사히 신문이 '태평양 전쟁'이라는 용어를 처음 사용했고, 12월 8일(개전 4주년)에는 각 신문이 GHQ 민간 정보 교육국(CIE)가 작성한 '태평양 전쟁사' 게재를 시작했다. 이는 만주사변부터 태평양 전쟁까지를 연속된 것으로 보고 일본의 침략과 잔학 행위를 상세히 서술하는 한편, 미군의 역할을 강조하며, 도쿄 재판의 견해와 일치하는 것이었다. 이 연재는 1946년 3월 GHQ 민간 정보 교육국 『태평양 전쟁사 봉천 사건에서 무조건 항복까지』로 간행되어 10만 부가 완판되었고, GHQ 지도 하에 학교 교육에서도 장려되었다.

GHQ는 출판물에 대해서도 검열을 실시하여 '대동아 전쟁' 표기 사용을 금지했다. 점령 정책 초기에는 모든 출판물이 사전 검열을 받았고, '대동아 전쟁'은 모두 '태평양 전쟁'으로 수정되었다.[16] 점령 정책 후기에는 사전 검열이 사후 검열로 변경되어, 인쇄, 제본된 출판물을 점령군이 검열하여 '대동아 전쟁' 등 점령군에 불리한 기술이 있으면 발금 처분을 했다.

이러한 과정을 통해 '대동아 전쟁' 용어가 '태평양 전쟁'으로 대체되었다는 비판이 있다.[19][17] 에토 준은 점령군이 일본군의 잔학 행위와 국가의 죄를 강조하기 위해 행한 선전 정책[18]을 워 길트 인포메이션 프로그램이라고 비판했다.[19]

1952년 4월 11일, '포츠담 선언의 수락에 따라 발하는 명령에 관한 건의 폐지에 관한 법률'(법률 제81호)에 의해 GHQ의 '대동아 전쟁' 호칭 폐지 각서는 효력을 상실했다.

4. 2. 일본 정부의 대응

1945년 포츠담 선언 수락 후에도 '대동아 전쟁' 명칭은 잠시 사용되어, 1945년 11월 24일 시데하라 기주로 내각이 '대동아 전쟁 조사위원회 관제'를 공포하였다.그러나 1945년 12월 15일 GHQ는 일본 정부에 '대동아 전쟁' 등 신도 군국주의, 국가주의와 관련된 용어 사용을 공문에서 금지하는 각서를 발표했다. 이에 따라 정부 내 대동아 전쟁 조사위원회는 전쟁 조사위원회로 개칭되고, 관련 법령의 '대동아 전쟁'도 모두 '전쟁'으로 대체되었다. 1945년 9월 10일에는 뉴스 배포에 대한 각서, 9월 19일에는 프레스 코드 (신문 약관)가 발표되어 언론에 대한 GHQ의 규제도 강화되었다.

1952년 4월 11일 공포된 법률 제81호에 따라 GHQ의 대동아 전쟁 호칭 폐지 각서는 해지되었다. GHQ의 정책 이후 현재까지 일본 정부는 공적으로 "이번 전쟁", "지난 대전", "제2차 세계 대전"이라는 호칭을 사용하고 있다. 예를 들어 무라야마 담화에서는 '대동아 전쟁'이나 '태평양 전쟁'이라는 용어는 모두 사용되지 않고 "지난 대전", "과거의 전쟁", "지난 대전", "제2차 세계 대전" 등이 사용되었다.

다만, 공적 기관이 편찬한 사서 등에서 '대동아 전쟁'이라는 말을 사용하는 경우도 있다. 1955년 내각관방 편찬 『내각 제도 70년사』, 중의원·참의원 공동 편찬 『의회 제도 70년사』(1960년~1961년), 외무성이 1969년에 발간한 『외무성의 백년』에서는 '대동아 전쟁'이라는 말을 사용했다. 다만, 『대장성 백년사』에 서문을 쓴 후쿠다 다케오 당시 내각총리대신이 '대동아 전쟁'이라는 말을 사용하고 있다.

1966년부터 간행된 『전사총서』의 경우, 방위연구소 전사실은 '대동아 전쟁'을 사용해야 한다는 의견을 냈지만, 여러 경위로 받아들여지지 않았다. 본문에는 '대동아 전쟁'이나 '지나 사변'이라는 말을 사용하는 경우도 있지만, 가능한 한 다른 표현(예: '이번 대전')을 사용하고, 시리즈나 권의 제목에는 사용하지 않는다는 규칙이 정해졌다. 하지만 전사 편찬관이었던 하라 시로는 '대동아 전쟁이라는 말을 쓰게 해 주지 않으면 출판하지 않겠다'고 강경하게 주장했기 때문에, 1973년의 『대본영 육군부 대동아 전쟁 개전 경위』에서 처음으로 표제에서 사용되었다.

2006년 일본 정부의 공식 견해에 따르면, 1941년 12월 12일 각의 결정에서 대동아 전쟁의 호칭에 대해 기재되어 있지만, '대동아 전쟁'의 정의를 정하는 법령은 없다. 또한 1945년 12월 15일자 연합국 최고사령부 각서 이후, 일반적으로 정부로서 공문서에서 '대동아 전쟁'이라는 용어를 사용하지 않았다.

2024년 육상자위대 제32보통과연대의 공식 X가 '대동아 전쟁' 용어를 사용하여 게시물을 올렸지만, "현재 일반적으로 정부로서 공식 문서에 사용하지 않는다"고 문제시되어 게시물은 삭제되었다. 기하라 미노루 방위대신은 '대동아 전쟁'이라는 말에 대해서 현재 정부에 대해서는 일반적으로 사용하지 않는다고 말했고, 하야시 요시마사 관방장관도 "어떠한 용어를 사용하는가는 문맥 등에 따른다. 일률적으로 답하는 것은 곤란하다"라고 하여, 종전의 정부 견해를 답습하고 있다.

5. 용어 논쟁과 다양한 관점

'대동아 전쟁'이라는 용어를 지지하는 입장은 다음과 같다.

- 역사적 정당성: 일부 우익 인사들은 '대동아 전쟁'이 일본 제국 정부가 공식적으로 사용한 명칭이며, 전쟁의 실체를 정확하게 반영한다고 주장한다.[33] 1953년 참모 본부 작전과장 핫토리 타쿠시로는 『대동아 전쟁 전사』를 간행하여 전후 처음으로 "대동아 전쟁"을 관명으로 하는 저작을 펴냈다. 1977년 전 대본영 참모이자 방위청방위연구소 전사실에서 전사 편찬관을 지낸 하라 시로는 "대동아 전쟁"은 일본 정부가 정식으로 결정한 명칭이며, 평화 조약에 의해 GHQ 지령도 실효되었으므로 정식 명칭인 "대동아 전쟁"은 "당연히 부활해야 할 것"이며, "역사적으로 정확한 표현"이라고 말했다.

- '태평양 전쟁' 용어 비판: 이들은 '태평양 전쟁'이라는 용어가 미국의 시각을 반영한 것이며, 전쟁의 범위를 태평양 지역으로만 한정하는 것은 부적절하다고 비판한다.[5] 철학자 우에야마 슌페이는 1961년 "태평양 전쟁"은 "점령군에 의해 부여된 미국 측의 견해"이며, 그러한 생각에 익숙해진 일본인에게 충격을 주기 위해 대동아 전쟁을 사용했다고 말했다. 1964년 우에야마 슌페이는 "태평양 전쟁", "항일 전쟁", "제국주의 전쟁" 모두 정치적 이데올로기임에도 불구하고 "대동아 전쟁"만 단죄하는 것은 불균형하다고 비판했다.

- 전쟁 범위: '대동아'는 이데올로기와 무관하게 전쟁 범위를 나타내는 명칭이라는 입장이다.[5] 주미 대사 및 외무 사무 차관을 지낸 무라타 료헤이는 "대동아"의 "대"는 영어로 번역하면 greater, 즉 동아만으로는 주로 중일 조선 몽골만을 가리키는 경우가 많으므로, 보다 광의의 동아시아를 가리키는 것이며, "중국 대륙, 버마까지의 싸움 등도 생각하면, 미국의 강제한 태평양 전쟁 쪽이 이상하다"고 주장했다. 평론가 무라카미 헤에는 "동아시아에서 일어난 큰 전쟁"의 의미로 "대동아 전쟁"을 사용해야 한다고 했다.

- 서구 열강에 대항: 1963년부터 1964년에 걸쳐 하야시 후사오는 '대동아 전쟁 긍정론'을 발표하여, "대동아 전쟁"은 사쓰에이 전쟁이나 마관 전쟁[29], 페리 내항 이래의 서구열강의 아시아 침략에 대항하여 일본이 아시아 해방을 목적으로 한 "대동아 백년 전쟁"의 집대성이었다는 입장에서 사용되었다.

- 아시아 주체적 관점: 다케우치 요시미는 1964년 "일본의 대외 전쟁의 대부분은, 자위 외에 동아의 안정을 명목으로 행해졌다. 그 최대, 그리고 최종적인 것이 대동아 전쟁이었다"고 하며, "제2차 세계 대전의 일부"만으로는 담을 수 없는, "일본인이 아시아를 주체적으로 생각하고, 아시아의 운명의 타개를, 자신의 프로그램에 싣고 실행에 옮겼다"는 "대동아 전쟁 고유의 성격이 있었다"고 했다.[30]

- 자학사관 탈피: 산케이 신문 논설위원을 지낸 오카베 신은 "군국주의나 전쟁을 미화할 생각은 없다"고 한 뒤, "대동아 전쟁"이라는 말이 "GHQ에 의해 심어진 자학사관에서 탈피"하는 것으로 이어진다고 하고 있다.[5]

- 영국등 다른 국가: 영국의 역사학자 크리스토퍼 손은 "태평양 전쟁"을 비판하며, "극동 전쟁"이라는 호칭을 제창했으며[5], 일본이 "대동아 전쟁"을 호칭한 것은 이해할 수 있다고 하고 있다。"태평양을 사이에 둔 미일 양국간" 뿐만 아니라, 영불란 등 태평양 측 이외에도 일본은 싸웠다는 점이다.[5]

5. 1. '대동아 전쟁' 용어 지지 입장

'대동아 전쟁'이라는 용어를 지지하는 입장은 다음과 같다.

- 역사적 정당성: 일부 우익 인사들은 '대동아 전쟁'이 일본 제국 정부가 공식적으로 사용한 명칭이며, 전쟁의 실체를 정확하게 반영한다고 주장한다.[33] 1953년 참모 본부 작전과장 핫토리 타쿠시로가 『대동아 전쟁 전사』를 간행하여 전후 처음으로 "대동아 전쟁"을 관명으로 하는 저작을 펴냈다. 1977년 전 대본영 참모이자 방위청방위연구소 전사실에서 전사 편찬관을 지낸 하라 시로는 "대동아 전쟁"은 일본 정부가 정식으로 결정한 명칭이며, 평화 조약에 의해 GHQ 지령도 실효되었으므로 정식 명칭인 "대동아 전쟁"은 "당연히 부활해야 할 것"이며, "역사적으로 정확한 표현"이라고 말했다.

- '태평양 전쟁' 용어 비판: 이들은 '태평양 전쟁'이라는 용어가 미국의 시각을 반영한 것이며, 전쟁의 범위를 태평양 지역으로만 한정하는 것은 부적절하다고 비판한다.[5] 철학자 우에야마 슌페이는 1961년 "태평양 전쟁"은 "점령군에 의해 부여된 미국 측의 견해"이며, 그러한 생각에 익숙해진 일본인에게 충격을 주기 위해 대동아 전쟁을 사용했다고 말했다. 1964년 우에야마 슌페이는 "태평양 전쟁", "항일 전쟁", "제국주의 전쟁" 모두 정치적 이데올로기임에도 불구하고 "대동아 전쟁"만 단죄하는 것은 불균형하다고 비판했다.

- 전쟁 범위: '대동아'는 이데올로기와 무관하게 전쟁 범위를 나타내는 명칭이라는 입장이다.[5] 주미 대사 및 외무 사무 차관을 지낸 무라타 료헤이는 "대동아"의 "대"는 영어로 번역하면 greater, 즉 동아만으로는 주로 중일 조선 몽골만을 가리키는 경우가 많으므로, 보다 광의의 동아시아를 가리키는 것이며, "중국 대륙, 버마까지의 싸움 등도 생각하면, 미국의 강제한 태평양 전쟁 쪽이 이상하다"고 주장했다. 평론가 무라카미 헤에는 "동아시아에서 일어난 큰 전쟁"의 의미로 "대동아 전쟁"을 사용해야 한다고 했다.

- 서구 열강에 대항: 1963년부터 1964년에 걸쳐 하야시 후사오는 '대동아 전쟁 긍정론'을 발표하여, "대동아 전쟁"은 사쓰에이 전쟁이나 마관 전쟁[29], 페리 내항 이래의 서구열강의 아시아 침략에 대항하여 일본이 아시아 해방을 목적으로 한 "대동아 백년 전쟁"의 집대성이었다는 입장에서 사용되었다.

- 아시아 주체적 관점: 다케우치 요시미는 1964년 "일본의 대외 전쟁의 대부분은, 자위 외에 동아의 안정을 명목으로 행해졌다. 그 최대, 그리고 최종적인 것이 대동아 전쟁이었다"고 하며, "제2차 세계 대전의 일부"만으로는 담을 수 없는, "일본인이 아시아를 주체적으로 생각하고, 아시아의 운명의 타개를, 자신의 프로그램에 싣고 실행에 옮겼다"는 "대동아 전쟁 고유의 성격이 있었다"고 했다.[30]

- 자학사관 탈피: 산케이 신문 논설위원을 지낸 오카베 신은 "군국주의나 전쟁을 미화할 생각은 없다"고 한 뒤, "대동아 전쟁"이라는 말이 "GHQ에 의해 심어진 자학사관에서 탈피"하는 것으로 이어진다고 하고 있다.[5]

- 영국등 다른 국가: 영국의 역사학자 크리스토퍼 손은 "태평양 전쟁"을 비판하며, "극동 전쟁"이라는 호칭을 제창했으며[5], 일본이 "대동아 전쟁"을 호칭한 것은 이해할 수 있다고 하고 있다。"태평양을 사이에 둔 미일 양국간" 뿐만 아니라, 영불란 등 태평양 측 이외에도 일본은 싸웠다는 점이다.[5]

5. 2. '태평양 전쟁' 용어 사용 입장

대부분의 학계와 언론은 '태평양 전쟁' 용어를 사용한다. 이들은 '대동아 전쟁'이 일본의 침략 전쟁을 미화하는 용어라고 비판한다. 1925년 (다이쇼 14년)의 미일 미래 전쟁기 『태평양 전쟁』 등에서 초기 사용례를 확인할 수 있다.전후에는 GHQ의 『태평양 전쟁사』를 필두로, 아오키 도쿠조의 『태평양 전쟁 전사』(1950-1952), 1953년 일본 외교 학회 편 『태평양 전쟁 원인론』과 마르크스주의 사학의 역사학연구회의 『태평양 전쟁사』, 토야마 시게키·이마이 세이이치·후지와라 아키라의 『쇼와사』(이와나미 서점, 1955년)에서도 "태평양 전쟁"이 사용되었다.

일본 국제 정치 학회는 1962년의 『태평양 전쟁으로 가는 길』에서 대동아 전쟁은 일본 측의 일반적인 호칭이라고 하며, 학술적으로도 "War in the Pacific"이라는 용어가 국제적으로 사용되고 있다고 설명하고 있다. 고지마 노보루의 『태평양 전쟁』(주오코론샤, 1965년~66년), 이에나가 사부로의 『태평양 전쟁』(이와나미 서점, 1968년), 하야시 시게루의 『일본의 역사 25 태평양 전쟁』(주오코론샤, 1974년) 등의 저명한 책에서 "태평양 전쟁"이라는 용어가 사용되어 완전히 정착되었다. 일본 신문 협회에서 정식 전쟁 명칭이 논의된 적은 없지만, 아사히 신문·요미우리 신문·마이니치 신문·주니치 신문(도쿄 신문)에서는 압도적으로 "태평양 전쟁"의 사용 예가 많으며, 도서나 잡지의 표제에서도 마찬가지이다.

이러한 흐름에서, 1960년대에는 이미 "대동아 전쟁"이라는 용어가 금기시되었다. 일본 정부의 간행물에서도, 『자위대 10년사』(1961년), 『방위청 기술 연구 본부 10년사』(1962년) 등에서 사용되고 있다.

태평양 전쟁이라는 용어 자체는 미일 전쟁을 나타내는 것으로 전전부터 사용되고 있으며, 전쟁 명칭 논의 당시에도 해군이 제안했다. 구 해군 군인 중에는 전후 "일본에게 진정한 적은 (중화민국이나 소련이 아닌) 미국이며, 따라서 대동아 따위로 쓸데없이 전역을 확대해서는 안 되었다"는 반성에서, "태평양 전쟁이라고 (역사적으로) 호칭해야 한다"고 주장하는 사람들이 존재했다.[36]

1985년 야나기사와 에이지로는, "일미 전쟁"은 아시아 세력권 확립을 위한 수단이었기 때문에 "아시아·태평양 전쟁"이 국제 정치상 최적이라고 했다. 최근에는 "아시아·태평양 전쟁"이라는 용어가 사용되는 경우가 증가하고 있다.

아동 문학가 야마나카 히사시는 "보쿠라 소년 국민" 시리즈에서 "대동아 전쟁"이라는 용어를 사용했지만, 이는 "이쪽의 전쟁"이라는 동시대 의식을 나타내기 위한 등의 이유에서이며, " '대동아 전쟁'이라는 용어에 고집하는 것은 '침략 전쟁이 아니라고 옹호하는 측의 사람들이 많다'"라고 생각하여 "아시아·태평양 전쟁"이라는 용어를 사용하게 되었다.

5. 3. '15년 전쟁' 용어 사용 입장

1931년의 만주 사변과 1937년의 루거우차오 사건으로 시작된 중일 전쟁을 대동아 전쟁과 일체로 보는 "15년 전쟁"이라는 용어가 있다.[38] 이 용어는 쓰루미 슌스케가 1956년에 제창하였다.[38] 마르크스주의 사학의 역사학연구회는 1973년 "대동아 전쟁"은 "침략 전쟁을 미화한" 것이고, "태평양 전쟁"이라는 호칭은 미일 간 전쟁을 중시하고 있기 때문에 적절하지 않으며, 15년간의 아시아 침략 전쟁이라는 인식에서 "15년 전쟁"이라고 불러야 한다고 주장했다.이에나가 사부로도 1968년 "15년 전쟁"의 입장을 취했지만, 일반적으로 침투한 말로서 실용적인 견지에서 "태평양 전쟁"을 사용했다. 이에나가 사부로는 "대동아 전쟁"의 사용은 "결코 불가"라고 했다. 그 후, 이에나가는 1970년에 "태평양 전쟁도 대동아 전쟁도, 특정 국가의 정치적 입장이 노골적으로 드러나 좋지 않다"고 말했고, 1985년에는 저서에서 "15년 전쟁"을 사용했다. 이처럼 "태평양 전쟁"에서 "15년 전쟁"으로 호칭을 변경한 것에는 마르크스주의 등의 "진보파"가 많다.

피터 칼보코레시, 가이 윈트, 존 프리차드는 "15년 전쟁"은 "묘하게 성격이 분명하지 않은 별명으로, 미국이나 영국에서는 지지받지 못할 것 같다"고 1989년의 저서에서 비판하고 있다.[37]

5. 4. 한국의 관점

한국에서는 '대동아 전쟁'이라는 용어가 일본의 식민지배와 침략 전쟁을 정당화하는 것으로 인식된다. 따라서 '태평양 전쟁' 또는 '제2차 세계 대전'이라는 용어가 주로 사용되며, 진보 진영에서는 '십오년 전쟁' 용어를 사용하기도 한다.6. 영향 및 유산

6. 1. 동아시아 국제 질서 재편

6. 2. 한국 독립과 분단

6. 3. 일본의 평화 헌법 제정과 전후 체제

6. 4. 냉전 체제의 형성

7. 역사적 평가와 논쟁

7. 1. 침략 전쟁 vs. 아시아 해방 전쟁

7. 2. 전쟁 책임 문제

7. 3. 역사 왜곡 문제

참조

[1]

Kotobank

大東亜戦争

[2]

서적

なぜ日本は「大東亜戦争」を戦ったのか: アジア主義者の夢と挫折

2011

[3]

웹사이트

【気になる!】新書『世界史としての「大東亜戦争」』

https://www.sankei.c[...]

産経デジタル

2022-08-07

[4]

Kotobank

大東亜共栄圏

[5]

웹사이트

【一筆多論】「大東亜戦争」と呼ぼう 岡部伸

https://www.sankei.c[...]

産経デジタル

2021-12-07

[6]

뉴스

衝突する世界観 定まらぬ「大戦」の視点

朝日新聞

1994-09-19

[7]

문서

1941年(昭和16年)12月12日に東條内閣が閣議決定

[8]

서적

新版 日中戦争

[9]

서적

東條英機「独裁者」を演じた男

株式会社 文藝春秋

2020-07-20

[10]

서적

大本営機密日誌

ダイヤモンド社

1952

[11]

웹사이트

「今次戦争ノ呼称並ニ平戦時ノ分界時期等ニ付テ」

https://ndlsearch.nd[...]

1941-12-12

[12]

문서

「大東亞戰爭ノ呼稱ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律案」説明基準

1942-01

[13]

서적

大東亜戦争の実相

[14]

웹사이트

戦争と石油(2) - 太平洋戦争編

https://oilgas-info.[...]

2006-03

[15]

웹사이트

「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」

https://web.archive.[...]

1945-12-25

[16]

문서

プランゲ文庫に関する記述

[17]

서적

抹殺された大東亜戦争 米軍占領下の検閲が歪めたもの

明成社

2005

[18]

서적

パール判事の日本無罪論

小学館文庫

2001

[19]

서적

閉された言語空間-占領軍の検閲と戦後日本

文藝春秋

1989

[20]

서적

内閣制度七十年史

大蔵省印刷局

1955

[21]

법률

罹災都市借地借家臨時処理法、認知の訴の特例に関する法律、在外公館等借入金の確認に関する法律 等

1946-08-27, 1949-06-10, 1949-06-01

[22]

의회록

第89回帝国議会・貴族院「昭和二十年勅令第五百四十二号(承諾を求むる件)特別委員会」

https://teikokugikai[...]

1945-11-30

[23]

법률

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法、沖縄振興特別措置法 等

1977-05-18, 2002-03-31

[24]

웹사이트

「大東亜戦争の定義に関する質問主意書」に対する答弁書

https://www.shugiin.[...]

2006-12-08

[25]

웹사이트

「大東亜戦争の定義等に関する質問主意書」に対する答弁書

https://www.shugiin.[...]

2007-02-06

[26]

웹사이트

内閣衆質一六六第六号

https://www.shugiin.[...]

衆議院

2007-02-06

[27]

웹사이트

波紋を広げる「大東亜戦争」表記 禁止されていないが問題視され陸自部隊はX投稿削除

https://www.sankei.c[...]

産経ニュース

2024-04-09

[28]

웹사이트

【記者会見】防衛大臣

https://www.mod.go.j[...]

[29]

서적

大東亜戦争肯定論

番町書房

1964

[30]

서적

日本とアジア

ちくま学芸文庫

1993

[31]

서적

日本とアジア

ちくま学芸文庫

1993

[32]

서적

日本とアジア

ちくま学芸文庫

1993

[33]

잡지

大東亜戦争か 太平洋戦争か――歴史的事実なんだ

サンデー毎日

1970-11-29

[34]

서적

失敗の本質

中公文庫

1991

[35]

웹사이트

なお定まらない「あの戦争」の呼び方 – 毎日ことばplus

https://salon.mainic[...]

毎日新聞社

[36]

서적

艦長たちの太平洋戦争

光人社

1983

[37]

서적

トータル・ウォー 第二次世界大戦の原因と経過 大東亜・太平洋戦争編

河出書房

1991

[38]

문서

만주사변에 관한 논의

1933

[39]

뉴스

読売新聞

2006-08-13

[40]

서적

カラー復刻版日本記念葉書総図鑑

2009

[41]

간행물

日本切手専門カタログ2012

日本郵趣協会

2012

[42]

간행물

日本切手専門カタログ2012

日本郵趣協会

2012

[43]

간행물

日本切手専門カタログ2012

日本郵趣協会

2012

[44]

백과사전

大東亜戦争

[45]

서적

なぜ日本は「大東亜戦争」を戦ったのか: アジア主義者の夢と挫折

2011

[46]

웹인용

【気になる!】新書『世界史としての「大東亜戦争」』

https://www.sankei.c[...]

産経デジタル

2022-08-07

[47]

백과사전

大東亜共栄圏

[48]

뉴스

衝突する世界観 定まらぬ「大戦」の視点

朝日新聞

1994-09-19

[49]

서적

新版 日中戦争

[50]

서적

大本営機密日誌

ダイヤモンド社

1952

[51]

문서

今次戦争ノ呼称並ニ平戦時ノ分界時期等ニ付テ

https://ndlsearch.nd[...]

国立国会図書館

1942-12-12

[52]

문서

大東亞戰爭ノ呼稱ヲ定メタルニ伴フ各法律中改正法律案

1942-01

[53]

서적

大東亜戦争の実相

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com