병인양요

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

병인양요는 1866년, 프랑스 선교사 처형을 빌미로 프랑스 해군이 조선을 침략한 사건이다. 흥선대원군의 천주교 탄압으로 프랑스 선교사들이 처형되자, 프랑스는 보복을 위해 강화도를 침략하여 외규장각 도서를 약탈했다. 조선은 프랑스군을 물리쳤으나, 쇄국 정책을 더욱 강화하고 천주교 탄압을 심화시켰으며, 외규장각 도서 약탈이라는 결과를 낳았다. 이 사건은 조선의 쇄국 정책의 한계를 보여주며, 이후 근대화 과정에 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1866년 10월 - 1866년 10월 8일 일식

1866년 10월 8일 일식은 1866년 10월 8일에 일어난 개기일식으로, 과학적 관측 기회를 제공했으나 관측 조건이 좋지 않아 어려움이 있었고, 당시 정권의 과학기술 정책에 대한 비판적인 여론을 불러일으켰다. - 1866년 한국 - 병인박해

병인박해는 1866년 흥선대원군이 천주교를 탄압한 사건으로, 프랑스 선교사들의 천주교 전파와 러시아의 남하 정책에 대한 우려 등으로 인해 발생하여 9명의 프랑스 선교사와 8,000여 명의 천주교 신자들이 처형되었으며, 병인양요의 원인이 되었다. - 1866년 한국 - 제너럴셔먼호 사건

제너럴셔먼호 사건은 1866년 미국 상선이 통상을 요구하며 조선에 접근했으나 쇄국 정책으로 인해 격침되었고, 이는 1871년 신미양요의 원인이 되었으며 북한에서는 반제국주의 투쟁으로 기념한다.

2. 배경

조선은 전통적으로 청나라와의 교류 및 쓰시마 섬을 통한 일본과의 제한적인 무역을 제외하고는 엄격한 쇄국정책을 유지했다. 그러나 18세기 후반, 청나라를 통해 천주교를 포함한 외국의 사상이 유입되기 시작했고, 19세기 중반에는 파리외방전교회 소속 프랑스 선교사들이 불법으로 입국하여 선교 활동을 펼쳤다. 1859년, 시메옹 프랑수아 베르뇌(Siméon-François Berneux) 주교는 조선 내 신자 수가 거의 1만 7천 명에 달한다고 추산했다.[7]

1864년, 고종이 어린 나이로 즉위하고 그의 아버지 흥선대원군이 섭정을 맡으면서 상황이 급변했다. 흥선대원군은 중앙 권력 강화와 쇄국 정책 유지를 위해 천주교를 탄압하기 시작했다. 1866년 1월, 러시아 제국 함선이 통상을 요구하자, 조선 내 천주교인들은 프랑스와의 동맹을 통해 러시아를 견제하려 했으나, 흥선대원군은 이를 이용하여 베르뇌 주교를 비롯한 프랑스 선교사들과 천주교 신자들을 체포, 처형했다.

흥선대원군의 천주교 탄압에는 아편전쟁, 태평천국 운동, 프랑스의 베트남 침략 등 서구 열강의 침략과 기독교 확산에 대한 위협, 1865년의 흉작과 사회 불안, 그리고 조정 내 권력 투쟁 등 여러 요인이 복합적으로 작용했다.

이에 베이징 주재 프랑스 공사 앙리 드 벨로네(Henri de Bellonet)는 외무부와 상의 없이 총리야문에 조선 점령을 위협하는 서한을 보내고, 극동 프랑스 해군 사령관 피에르 기스텡 로제(Pierre-Gustave Roze) 제독에게 징벌 원정을 지시했다. 로제는 “조선이 프랑스 사제 9명을 죽였으니, 우리는 한국인 9,000명을 죽여 복수할 것이다”라고 응답했다.[12]

2. 1. 조선의 천주교 탄압 (병인박해)

흥선대원군은 1864년 집권 초기에는 천주교 탄압에 적극적이지 않았다.[46] 그러나 청나라가 천주교 박해 정책을 강화하면서 조선 내 반대 세력도 천주교 탄압을 요구했고, 흥선대원군은 정권 유지를 위해 1866년 천주교 박해령을 선포했다.[47] 이로 인해 남종삼, 정의배 등 8,000여 명의 조선 천주교 신자들이 처형되었고, 프랑스 선교사 12명 중 9명이 처형되었다.조선은 전통적으로 쇄국정책을 유지했으나, 18세기 후반부터 청나라를 통해 천주교가 유입되기 시작했다. 19세기 중반에는 파리외방전교회 소속 프랑스 선교사들이 조선에 들어와 선교 활동을 펼쳤고, 1859년에는 신자 수가 1만 7천 명에 달했다.[7]

1864년 고종이 즉위하고 흥선대원군이 집권하면서 상황이 바뀌었다. 흥선대원군은 중앙 권력 강화와 쇄국 정책 유지를 위해 천주교를 탄압하기 시작했다. 1866년 1월, 러시아 함선이 통상을 요구하자, 조선 내 천주교인들은 프랑스와의 동맹을 통해 러시아를 견제하려 했으나, 흥선대원군은 이를 이용하여 베르뇌 주교를 비롯한 프랑스 선교사들과 천주교 신자들을 체포, 처형했다.

흥선대원군의 천주교 탄압에는 여러 요인이 작용했다. 아편전쟁과 태평천국 운동, 프랑스의 베트남 침략 등 서구 열강의 침략과 기독교 확산에 대한 위협, 1865년의 흉작과 사회 불안, 그리고 조정 내 권력 투쟁 등이 복합적으로 작용했다.

이 박해로 시메옹 베르뇌(Siméon Berneux) 주교, 앙투안 다블뤼 주교 등 9명의 프랑스 선교사와 약 1만 명의 조선 천주교 신자들이 처형되었다.[11] 이들은 대부분 서울 절두산에서 처형되었으며, 1984년 요한 바오로 2세에 의해 시성되었다.

1866년 6월, 살아남은 프랑스 선교사 중 한 명인 펠릭스 클레르 리델(Félix-Claire Ridel) 신부는 조선 신자들의 도움으로 탈출하여 중국 톈진으로 피신, 피에르 기스텡 로제(Pierre-Gustave Roze) 제독에게 이 사실을 알렸다.[12]

2. 2. 러시아의 남하 정책과 삼국 동맹 제안

1864년 러시아인들이 함경도 경흥부에 방문하여 조선 정부에 통상을 요구했다. 갑작스러운 요구에 조선 정부가 당황한 가운데, 조선에 있던 천주교 선교사들은 프랑스, 영국과의 동맹을 통해 러시아의 남하를 막을 수 있다고 주장했다. 그러나 러시아의 통상 요구가 사그라들면서 삼국 동맹 제안은 무산되었다.2. 3. 프랑스의 제국주의적 팽창 정책

19세기 중반, 프랑스는 아시아 지역에서 식민지를 확장하려는 제국주의적 팽창 정책을 추진하고 있었다. 1858년 베트남 정복에서 볼 수 있듯이, 프랑스는 무력을 사용하여 아시아 국가들을 식민지로 만들고자 했다.이러한 상황에서 1866년 조선에서 병인박해가 발생했다. 흥선대원군은 파리외방전교회 소속 프랑스 선교사 12명 중 9명을 처형하고, 수많은 조선인 천주교 신자들을 학살했다. 이 사건은 프랑스에게 조선을 침략할 좋은 구실을 제공했다.

당시 프랑스 극동 함대 사령관 로제 제독은 조선 원정을 결정하고, "조선 왕국이 9명의 프랑스 사제를 죽였으니, 우리는 9,000명의 한국인을 죽여 복수할 것이다"라고 말했다.[12] 이는 프랑스가 병인박해를 구실로 조선을 식민지화하려는 의도를 드러낸 것이라고 볼 수 있다.

3. 경과

로제 제독이 이끄는 프랑스 극동함대는 병인박해에 대한 보복을 명분으로 조선을 침공했다. 1866년 1월, 러시아 함선이 조선 동해안에 나타나 무역권과 거주권을 요구하자, 흥선대원군은 천주교 탄압을 결정했다. 이 과정에서 프랑스 선교사들이 처형되었고, 살아남은 선교사 중 한 명인 펠릭스 클레르 리델(Félix-Claire Ridel) 신부는 1866년 7월 초 중국 연태에 도착하여 프랑스 극동 함대 사령관 로제 제독에게 이 사실을 알렸다.[12]

로제는 한국에 대한 징벌 원정을 시작하기로 결정했고, 베이징 프랑스 총영사 대리인 앙리 드 벨로네(Henri de Bellonet)의 지지를 받았다.[12] 당시 서구 열강은 자국 선교사와 기독교인에 대한 폭력에 단호하게 대응해야 국가의 위신과 권위를 유지할 수 있다고 믿었다.[12]

이에 베이징의 프랑스 공사인 앙리 드 벨로네(Henri de Bellonet)는 총리야문에 한국을 점령하겠다고 위협하는 서한을 보냈고, 로제 제독에게 징벌 원정을 지시했다. 로제는 “조선 왕국이 9명의 프랑스 사제를 죽였으니, 우리는 9,000명의 한국인을 죽여 복수할 것이다”라고 응답했다.[12]

thumb

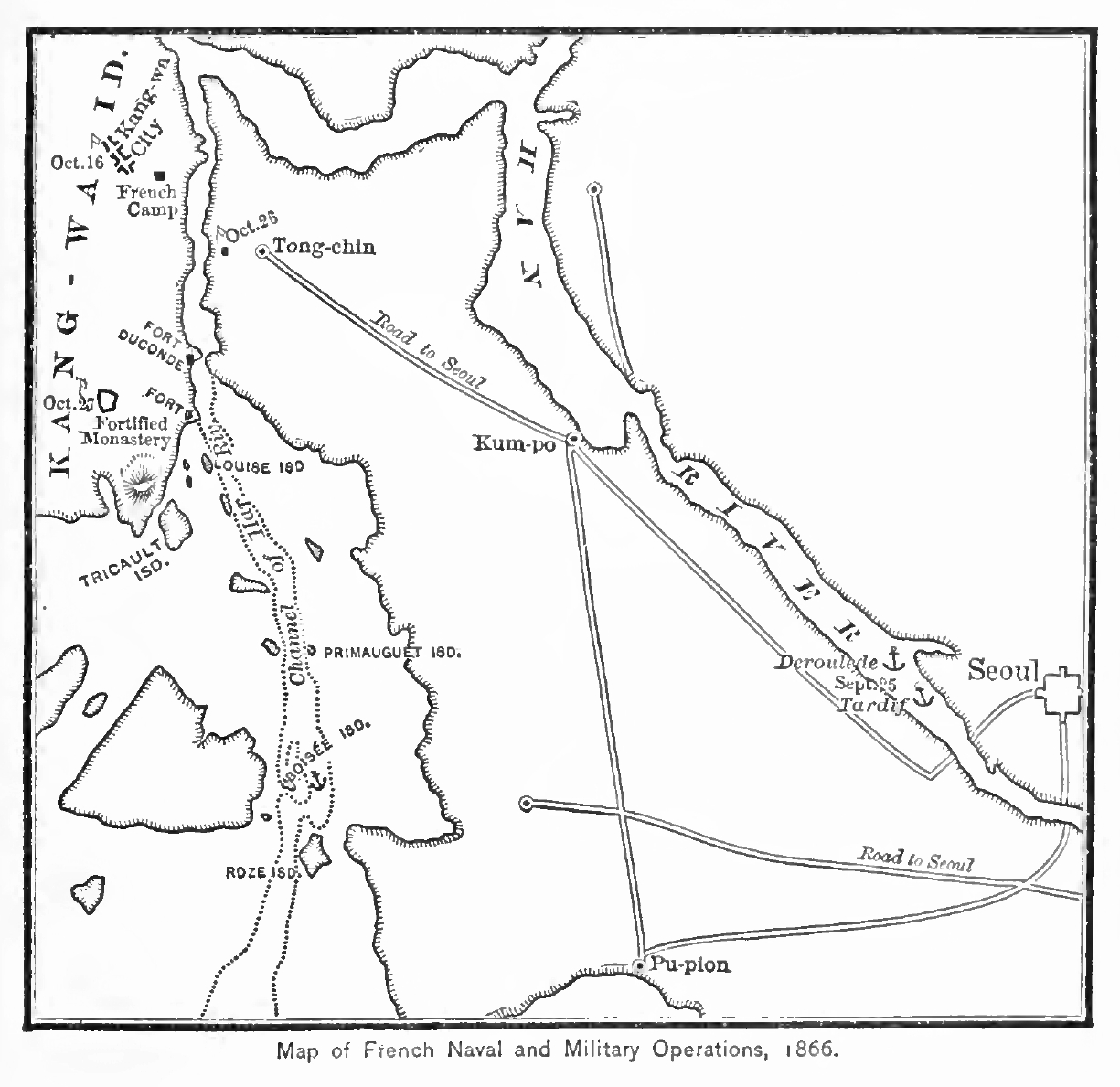

1866년 10월 11일, 로제 제독은 7척의 군함과 약 800명의 병력을 이끌고 연태를 출발했다. 프랑스군은 강화도를 점령하고 여러 요새와 함께 물품들을 획득했다.[12] 그러나 제한된 병력으로 한강을 거슬러 조선의 수도까지 진격하는 것은 불가능하다고 판단하여 해안에서의 기습 작전에 집중했다.

조선군은 프랑스군의 공세에 강력히 저항했다. 1866년 10월 26일, 문수산성에 상륙한 프랑스 해병대는 조선 수비대의 집중적인 사격을 받았다. 11월 7일에는 문수산성을 공격했으나, 조선군의 저항으로 프랑스군 3명이 사망하고 36명이 부상당했다.[12] 11월 9일, 프랑스군은 정족산성을 점령하려 했으나, 조선군의 강력한 저항과 압도적인 수적 우세로 인해 많은 사상자를 내고 후퇴해야 했다.[12]

겨울이 다가오고 조선군이 강해짐에 따라 로제는 철수를 결정했다. 철수하기 전에 강화도의 관청 건물을 폭격하고 여러 창고 내용물을 가져갔다. 또한, 조선에서 체포된 것으로 알려진 두 명의 선교사가 중국으로 탈출했다는 소식이 철수 결정에 영향을 주었다.

프랑스군은 3명이 사망하고 약 35명이 부상을 입었다.[15] 로제는 "이 원정은 조선의 자칭 불가침성이 환상임을 보여줌으로써 조선을 크게 충격에 빠뜨렸습니다. 마지막으로, 서울로 가는 길 중 하나의 파괴와 조선 정부가 입은 상당한 손실은 앞으로 더욱 신중하게 만들 것입니다."라고 보고했다.[16]

3. 1. 프랑스 함대의 정찰 및 한성부 접근

1866년 10월 19일, 로즈 제독이 이끄는 프랑스 군함 3척이 리델 신부와 조선인 신자 3명의 안내로 오늘날의 인천 앞바다에 도착했다. 리델 신부는 프랑스 군함이 조선 연안에 나타나면 조선의 천주교 신자들이 봉기할 것이라고 말했지만, 실제로는 신자를 한 명도 찾지 못했다.[49] 순무영에서 프랑스 함대에 격문을 보내자, 프랑스 함대는 회답 격문을 통해 선교사들이 죄 없이 죽었기 때문에 왔다고 주장하며, 죽은 프랑스 천주교회 선교사 9명 대신 조선인 9,000명을 죽이겠다고 협박했다.1866년 10월 26일, 프랑스 함대는 지금의 마곡철교 하단부를 통과하여 한성부(서울) 근교 양화진·서강 일대에 진출했다. 이로 인해 서울 도성은 공포와 혼란에 빠졌다. 조선 정부는 급히 어영대장 이용희를 파견하여 한강 연안 경비를 강화했다. 프랑스 함대는 3척의 작은 함대로는 도성을 공격하기 어렵다고 판단하고, 그 부근의 지형만 정찰한 후 11월 2일에 청나라로 물러났다.

프랑스의 중국 주재 외교 및 해군 당국은 원정을 서둘렀지만, 항해 차트를 포함하여 한국에 대한 자세한 정보가 거의 없어 어려움을 겪었다. 실제 원정에 앞서, 로제 소제독은 한국 해안, 특히 한국 수도 서울로 이어지는 수로를 따라 소규모 측량 원정을 실시하기로 결정했다.[12] 이는 1866년 9월 말과 10월 초에 이루어졌다. 이러한 예비 조사 결과 강화도와 서울로 이어지는 한강 주변 해역의 초보적인 항해 차트가 작성되었다. 그러나 이 해역의 위험한 성격 때문에 로제는 제한된 병력과 대형 선박으로 요새화된 한국 수도를 공격하는 것이 불가능하다고 판단했다. 대신 그는 한강 입구를 장악한 강화도를 점령하여 중요한 수확기에 수로를 봉쇄하고, 이를 통해 한국 조정에 요구와 배상을 강요하려 했다.

3. 2. 강화도 침공 및 점령

1866년 11월 20일, 프랑스 함정 4척과 해병대 일부가 강화도 갑곶진(甲串鎭) 부근의 고지를 점령하고 한강의 수로를 봉쇄했다. 11월 22일에는 프랑스군 전군이 동원되어 강화성을 공략해 점령하고, 외규장각 등에서 여러 서적과 보물을 약탈하였다.

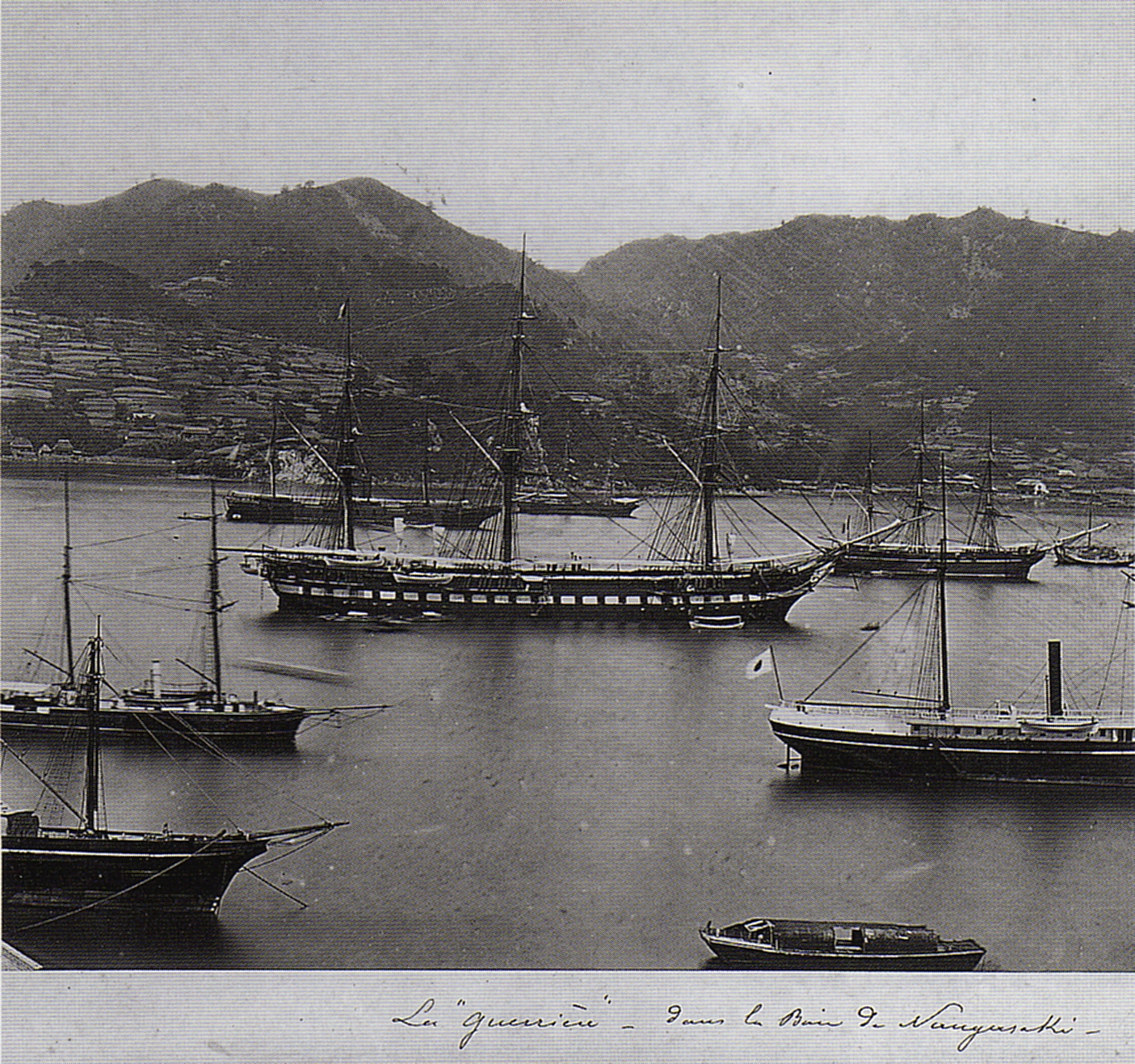

1866년 10월 11일, 로제 제독은 프리깃함 게리에르(Guerrière)를 포함한 7척의 군함과 일본 요코하마 주둔 해병대 300명을 포함, 약 800명의 병력을 이끌고 연태를 출발했다.[13] 10월 16일, 170명의 해병대가 강화도에 상륙하여 한강을 통제하는 요새를 점령하고 강화부를 점령했다. 강화도에서 해병대는 여러 요새와 함께 깃발, 대포, 8,000정의 머스킷, 은괴 23상자, 금 몇 상자, 그리고 왕실 도서관(외규장각)의 여러 서적과 그림 등을 획득했다.[12]

3. 3. 조선군의 저항과 프랑스군의 퇴각

12월 2일 120여 명의 프랑스군이 문수산성을 정찰하다가 한성근이 이끄는 조선군의 매복 공격을 받고 27명의 사상자를 내고 물러났다. 12월 13일 프랑스군은 교동부(喬桐府)의 경기수영(京畿水營)을 포격하고, 올리비에 대령의 지휘 아래 강화부를 점령했던 160여 명의 프랑스 해병이 정족산성 공략을 시도했다. 그러나 그곳에서도 양헌수 천총(千摠)과 사격에 능한 500여 명의 조선군 포수들이 매복하고 있다가 공격하여 프랑스군 6명이 사망하고 30여 명이 부상을 입는 등 프랑스군의 사기가 크게 떨어졌다.로즈 제독은 조선 침공이 무모하며 더 이상의 교전은 불리하다고 판단하여 철수를 결정했다. 12월 17일 프랑스군은 한 달 동안 점거했던 강화성을 철거하면서 장녕전(長寧殿) 등 모든 관아(官衙)에 불을 지르고, 약탈한 금은괴와 대량의 서적, 무기, 보물 등을 가지고 갑곶진을 거쳐 청나라로 철수했다. 다만 프랑스군 기록에 따르면 병인양요 전체 기간 동안 프랑스군의 피해는 전사자 3명, 부상자 35명이 전부였다.[50]

10월 26일, 한성근이 지휘하는 530명의 조선군이 문수산성 요새 점령을 시도한 120명의 프랑스군 분대를 반격했다. (문수산성 전투) 조선군은 프랑스군의 약 5배에 달하는 병력이었고, 이 반격으로 프랑스군 분대의 1/3이 사상당하는 큰 피해를 보고 후퇴했다.[36] 프랑스군은 재차 공격을 시도했지만 조선군의 방어선을 뚫지 못하고 한강 봉쇄를 포기, 강화도 점령에 집중했다.

양헌수가 지휘하는 조선군은 정족산성 전투에서 다시 프랑스군 분대를 격퇴시켰다. 겨울이 다가오고 조선군의 계속되는 증강에 로제 소장은 더 이상 전투를 계속할 수 없다고 결론 내렸다.

4. 결과 및 영향

병인양요는 조선과 프랑스 양국 모두에게 중요한 영향을 끼쳤다. 전투는 조선군의 승리로 끝났고, 패배한 프랑스군은 강화도에서 철수하여 톈진 등 다른 근거지로 도망쳤다. 조선 측은 8명의 피해만 입었지만, 프랑스군은 자체 보고서에서도 38명의 사상자를 냈다고 인정했다.[37] 피에르 구스타브 로즈 소장은 전투 중 강화도와 한강 주변에서 자행된 약탈과 파괴 행위로 선교사들의 복수를 했다고 변명했지만,[38] 프랑스인들은 불충분한 결과에 실망하여 다시 원정을 요청했지만, 성공 가능성이 낮아 실행되지 않았다.

조선에서는 프랑스에 대한 승리로 흥선대원군의 위신이 높아졌고, 쇄국정책을 더욱 강화하는 계기가 되었다. 이는 제너럴 셔먼호 사건과 신미양요, 그리고 일본 제국과의 대치로 이어졌다. 프랑스의 약탈로 외규장각(1781년 이후 강화도에 설치된 규장각의 별관)에 보관되어 있던 왕실 관련 기록인 「외규장각 도서」가 반출되어 프랑스 국립도서관의 조선 미술 중요 소장품으로 보관되었다.[39]

이후 한국 정부는 약탈 문화재의 반환을 요구했고, 2010년 프랑스 정부가 협상에 응할 것이라는 보도가 있었다.[40][41] 2011년 6월, 니콜라 사르코지 대통령과 이명박 대통령의 합의에 따라 모든 외규장각 도서가 한국으로 반환되어 현재는 국립중앙박물관에 보관되어 있다.[42] 하지만 이는 프랑스가 한국에 장기 대여하는 형식이었으며, 소유권은 여전히 프랑스에 있다.[43]

4. 1. 조선

조선은 건국 이후, 종주국인 청나라나 이웃 일본과 같이 제한된 국가들과 국한된 무역·외교를 제외하고는 고립주의를 선택하여 국제적인 혼란과의 관계를 피해왔다. 하지만 다른 나라와 무관하게 지낼 수 있다는 것을 보장한 것이 아니었고, 종교적으로는 기독교인의 급증이라는 상황에 직면해 있었다.18세기 후반부터 청나라와의 관계를 통해 기독교 선교사들이 조선에 정착하기 시작했다. 그러나 곧바로 그 수가 늘어난 것은 아니었고, 본격적으로 전교가 시작된 것은 1840년대에 들어서부터였다. 프랑스의 선교사 협회인 파리외방전교회는 조선에 선교단을 파견했고, 1856년 전교 책임자가 된 베르뇌 주교는 3년 후에는 신자 수가 1만 7000명에 달했다고 보고하고 있다.[25]

이씨 왕조는 이방 종교가 힘을 얻어가는 것을 묵인하고 있었지만, 1864년 제25대 조선 국왕인 철종이 승하하자 상황은 급변한다. 고종이 14세의 어린 나이로 즉위하자, 아버지 이하응이 유교 정신에 근거한 대원군(왕부)의 칭호를 얻어 사실상의 섭정에 취임했다. 흥선대원군은 아들을 꼭두각시 군주로 조종하며, 조선 역사 중에서도 특히 강권적이고 지도력 있는 통치를 했다. 대원군 체제하에서 집권적인 지배 체제를 확립하기 위해 여러 가지 개혁 정책이 시행되었고, 병행하여 다시 전통적인 쇄국·고립주의 체제가 선택되었다.

그 과정에서 12명의 프랑스 선교사와 2만 3000명의 신자를 거느리게 된 기독교 세력에 대해 “이방의 이교도”로서 철저한 탄압이 시작되었다.[26] 1866년 1월, 러시아 제국의 무역선이 방문하자, 궁중에까지 세력을 뻗치기 시작한 기독교 세력은 러시아 제국의 남진을 막기 위해 프랑스 제국과 동맹을 맺어야 한다고 주장하기 시작했다.

대원군은 표면적으로는 이 제안을 긍정적으로 검토하겠다고 선언했지만, 이교도에 편향된 귀족들을 유인해내기 위한 계략이었다고 생각하는 학자들도 있다. 1866년 2월, 궁전에 소환된 베르뇌 주교는 사교 전도죄로 왕국군에 체포되었다. 아편전쟁이나 아로 전쟁에서 이미 표면화되었던 유럽에 의한 아시아 여러 나라의 식민지화에 대한 야망, 그리고 동시기에 일어났던 홍수전에 의한 태평천국의 난도 이방 종교에 대한 적의에 영향을 미쳤다고 생각된다. 그 외에 궁궐 내부의 권력 투쟁, 1865년의 대기근으로 농민 반란이 우려되었던 것도 요인으로 꼽힌다.

재판 결과, 베르뇌 주교, 등 9명이 처형되었고, 기독교로 개종한 주민들도 학살되었다.[28] 1984년 5월 6일 요한 바오로 2세는 이들을 순교자로 시성했다.

1866년 6월, 사형을 면한 선교사 중 한 명인 펠릭스-클레르 리델은 조선 주민 신자들에게 도움을 받아 탈옥했고, 7월에는 톈진에 있는 프랑스 조계지로 탈출했다. 거기서 리델은 프랑스 극동군 사령관이었던 해군 소장에게 도움을 요청했고, 소장은 기독교도에 대한 탄압에 더해 “체류 프랑스인의 통고 없는 처형은 국치에 해당한다”고 하여 개입을 약속했다. 베이징 주재 대리 공사 앙리 드 베르네도 로제의 행동을 지지했고, 공식적으로 조선 왕국에 대한 군사 행동이 결정되었다.[29]

베르네 대리 공사는 프랑스 정부에 아무런 상의도 없이 독단으로 외교권을 발동하여 청나라 총리영국사무처에 개전 관련 사자를 보냈고,[30] 소장 지휘하의 프랑스 병사 600명과 프랑스 해군의 극동 함대에 원정 명령을 내렸다.

4. 1. 1. 쇄국정책 강화

대원군은 프랑스군을 물리친 일로 자신감을 얻어 기존의 통상 수교 거부 정책을 더욱 강화했다.[53] 병인양요는 두 달 만에 끝났지만, 강화도 외규장각에 보관되어 있던 귀중 도서와 은괴 19상자 등을 약탈당했다.[53] 이 사건으로 대원군은 쇄국양이(鎖國攘夷) 정책을 더욱 고집하여 천주교 탄압에 박차를 가했다. 한편, 프랑스가 약탈해간 외규장각 도서는 2011년 영구 임대 방식으로 반환되었다.4. 1. 2. 천주교 탄압 심화

흥선대원군은 "서양 오랑캐가 더럽혔던 땅을 서학인의 피로 씻음이 마땅하다"고 하면서 양화나루 옆 잠두봉에 형장을 설치해 천주교인들을 처형하게 하였다.[51]이때 수천 명의 천주교인들이 이곳에서 죽었다. 잘린 목은 한강에 던져졌고, 한강물이 핏빛으로 변하였다고 전해진다. 잘려나간 머리가 산처럼 높이 쌓였다 하여 이곳은 절두산(切頭山)이라 불리게 되었다.[52] 이처럼 병인양요로 말미암아 천주교도들에 대한 탄압은 더욱 거세졌다.

4. 1. 3. 외규장각 도서 약탈 및 반환

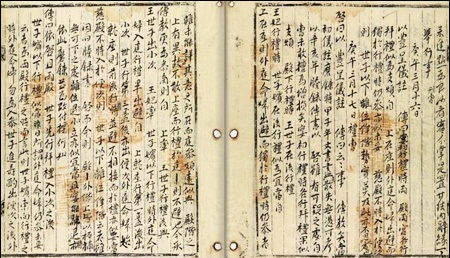

프랑스군은 강화도 외규장각에 보관돼 있던 귀중 도서와 은괴 19상자 등을 약탈해갔다.[53] 프랑스가 약탈해간 외규장각 도서는 조선 왕조의 궁중 의례 절차를 기록한 의궤 약 297권으로, 14세기부터 19세기에 걸쳐 제작된 것이다. 이 책들은 프랑스 국립도서관의 한국 관련 자료의 핵심이 되었다.[17]

한국 정부는 약탈 문화재의 반환을 요구했고, 2010년 프랑스 정부가 협상에 응할 것이라는 보도가 있었다.[40][41] 프랑스 법률은 일반적으로 박물관 소장품의 양도를 금지하고 있지만, 2010년 프랑스 정부는 이 책들을 한국에 갱신 가능한 임대 형식으로 반환할 계획임을 밝혔다.[18][19] 2011년 이명박 대통령과 니콜라 사르코지 대통령은 모든 책을 갱신 가능한 임대 형식으로 반환하는 데 최종 합의했다. 같은 해 6월, 인천항에서 최종 반환을 기념하는 행사가 열렸고, 현재 이 자료들은 국립중앙박물관에 소장되어 있다.[20] 하지만 소유권은 여전히 프랑스에 있다.[43]

5. 역사적 평가 및 의의

병인양요는 조선이 서구 열강과 충돌한 최초의 사건 중 하나로, 조선의 근대화 과정에 중요한 영향을 미쳤다. 이 사건은 조선 사회에 쇄국정책의 한계를 드러내고, 서구 문물 수용의 필요성을 제기하는 계기가 되었다.

1866년 프랑스 극동 함대 사령관 피에르 기스텡 로제(Pierre-Gustave Roze) 제독은 병인박해를 구실로 조선을 침략했다. 당시 서구 외교 및 군사 당국은 조선에서의 학살을 중국 내 반서구적 행동의 맥락에서 보았고, 이에 대한 단호한 대응이 국가 위신과 권위 유지에 필요하다고 믿었다.[12]

베이징 주재 프랑스 공사 앙리 드 벨로네(Henri de Bellonet)는 외무부와 상의 없이 총리야문에 조선 점령 위협 서한을 보냈고, 로제 제독에게 징벌 원정을 지시했다. 로제는 “조선이 프랑스 사제 9명을 죽였으니, 우리는 9,000명의 한국인을 죽여 복수할 것이다”라고 응답했다.[12]

병인양요는 1871년 미국과의 충돌(신미양요)과 1876년 일본과의 강화도 조약 체결 과정에도 영향을 미쳤다.

5. 1. 한국의 관점에서의 재해석

조선은 건국 이후 쇄국정책을 유지하며, 청나라와의 교류나 쓰시마 섬을 통한 일본과의 제한적인 무역 외에는 외부 세계와 엄격히 단절되어 있었다. 그러나 18세기 후반, 청나라를 통해 천주교를 포함한 외국의 사상이 유입되기 시작했고, 19세기 중반에는 프랑스 선교사들이 불법으로 입국하여 선교 활동을 펼치면서 천주교 신자가 증가했다.[7]1864년 고종이 즉위하고 흥선대원군이 섭정을 하면서 상황이 급변했다. 흥선대원군은 중앙 권력 강화와 쇄국 정책을 추진하며 천주교를 탄압하기 시작했다. 아편전쟁, 태평천국 운동, 프랑스의 베트남 정복 등 외세의 침략과 내부 혼란을 경험한 흥선대원군은 천주교를 서구 열강의 침략 도구로 인식하고, 천주교가 지배 이념인 유교 질서에 위협이 된다고 판단했다.

1866년, 흥선대원군은 시메옹 프랑수아 베르뇌(Siméon-François Berneux) 주교를 비롯한 프랑스 선교사들과 수많은 한국인 천주교 신자들을 처형했다(약 1만 명으로 추산됨).[11] 이는 병인박해로 이어진다. 살아남은 프랑스 선교사 중 한 명인 펠릭스 클레르 리델(Félix-Claire Ridel) 신부는 탈출하여 톈진에 있던 프랑스 극동 함대 사령관 피에르 기스텡 로제(Pierre-Gustave Roze) 제독에게 이 사실을 알렸다.

피에르 기스텡 로제(Pierre-Gustave Roze) 제독과 베이징 주재 프랑스 대리 공사 앙리 드 벨로네(Henri de Bellonet)는 프랑스 선교사 처형을 프랑스에 대한 모욕으로 간주하고, 징벌 원정을 결정했다. 이들은 천주교 탄압을 중국 내 반서구적 행동의 맥락에서 보았고, 단호한 대응을 통해 국가의 위신과 권위를 유지해야 한다고 믿었다.

결과적으로 병인양요는 단순한 외세의 침략을 넘어, 조선 사회 내부의 모순과 변화의 요구를 반영하는 사건으로 해석할 수 있다. 천주교 탄압은 당시 조선 사회의 지배 이념과 새로운 사상 간의 갈등을 보여주는 대표적인 사례였다.

참조

[1]

서적

French Policy in Japan During the Closing Years of the Tokugawa Regime

https://books.google[...]

Harvard University Asia Center

2020-04-22

[2]

서적

Routledge Handbook of Modern Korean History

https://books.google[...]

Routledge

2020-01-15

[3]

간행물

Annals of Joseon Dynasty, Gojong, Book 3, September 21st, 1866 (고종실록) / Byeong-in Journal (병인일기) and Jungjok-Mountain Fortress Combat Fact(정족산성접전사실) by Yang Heon-su and 6 more

[4]

간행물

Expédition de Corée en 1866, <

[5]

웹사이트

Joseon Naval's Appointment & Operations

https://artsandcultu[...]

2023-08-08

[6]

서적

La Croix, la baleine et le canon: La France face à la Corée au milieu du XIXe siècle

[7]

서적

Dallet

[8]

웹사이트

A Korean Martyr for the Society of St Pius X

http://www.sspxasia.[...]

[9]

웹사이트

A Korean Martyr for the Society of St Pius X

http://www.sspxasia.[...]

[10]

서적

1999

[11]

웹사이트

http://www.net4war.c[...]

2007-06-10

[12]

서적

La présence française en Corée de la fin du XVIIIème siècle à nos jours

https://books.google[...]

Harmattan

2005

[13]

간행물

Expédition de Corée: Extrait du Cahier de Jeanne Frey

Beobmunsa

1999

[14]

간행물

Expédition de l'amiral Roze en Corée

1976

[15]

간행물

Expédition de Corée en 1866

1883

[16]

웹사이트

http://www.net4war.c[...]

2007-06-10

[17]

웹사이트

France to return South Korea royal books on lease

https://www.reuters.[...]

[18]

웹사이트

France to return South Korea royal books on lease

https://www.reuters.[...]

[19]

뉴스

https://www.koreatim[...]

Korea Times

2010-11-29

[20]

뉴스

S. Korea celebrates return of ancient Korean books from France

http://english.yonha[...]

Yonhap News Agency

[21]

웹사이트

Shinmiyangyo - Korea 1871 and the Hermit Kingdon

http://www.homeofher[...]

[22]

웹사이트

Shinmiyangyo - Korea 1871 and the Hermit Kingdon

http://www.homeofher[...]

[23]

간행물

Expédition de Corée en 1866

1883

[24]

간행물

조선왕조실록 고종 3년(1866년) 9월 21일 3번째 기사

[25]

서적

Dallet

[26]

서적

1999

[27]

웹사이트

A Korean Martyr for the Society of St Pius X

http://www.sspxasia.[...]

[28]

웹사이트

http://www.net4war.c[...]

2007-06-10

[29]

서적

La présence française en Corée de la fin du XVIIIème siècle à nos jours

https://books.google[...]

[30]

서적

La présence française en Corée de la fin du XVIIIème siècle à nos jours

[31]

서적

Roman History LXXII

[32]

서적

1999

[33]

간행물

Expédition de Corée: Extrait du Cahier de Jeanne Frey

Beobmunsa

1999

[34]

서적

La présence française en Corée de la fin du XVIIIème siècle à nos jours

[35]

간행물

Expédition de l'amiral Roze en Corée

1976

[36]

서적

La présence française en Corée de la fin du XVIIIème siècle à nos jours

[37]

논문

Expédition de Corée en 1866

[38]

웹사이트

L'expédition que je viens de faire, si modeste qu'elle soit, en aura préparé une plus sérieuse si elle est jugée nécessaire,....Elle aura d'ailleurs profondément frappé l'esprit de la Nation Coréenne en lui prouvant que sa prétendue invulnérabilité n'était que chimérique. Enfin la destruction d'un des boulevards de Seoul et la perte considérable que nous avons fait éprouver au gouvernement coréen ne peuvent manquer de le rendre plus circonspect. Le but que je m'étais fixé est donc complètement rempli et le meurtre de nos missionnaires a été vengé

http://www.net4war.c[...]

2007-06-10

[39]

뉴스

http://www.reuters.c[...]

Reuters

2010-11-12

[40]

뉴스

France has agreed to return on a permanent lease basis a collection of royal documents considered national treasures by South Korea and seized by the French navy in the 19th century, Seoul said on Saturday.

http://www.reuters.c[...]

Reuters

2010-11-12

[41]

뉴스

http://www.koreatime[...]

Korea Times

2010-11-29

[42]

뉴스

S. Korea celebrates return of ancient Korean books from France.

http://english.yonha[...]

[43]

뉴스

外奎章閣図書、所有より韓国にあることに意味ある

https://japanese.joi[...]

中央日報

2011-05-14

[44]

서적

조선의 왕과 신하 부국강병을 논하다

살림

[45]

서적

한국 근대사 산책 1

인물과 사상사

[46]

백과사전

글로벌 세계 대백과사전

[47]

백과사전

네이버 지식백과

https://terms.naver.[...]

한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원

[48]

서적

조선 평화를 짝사랑하다 ―붓으로 칼과 맞선 500년 조선전쟁사―

플래닛미디어

[49]

간행물

Roze 제독(1866년 10월 6일)-> 해군식민부 장관에게 보내는 편지

근대한국외교문서편찬위원회,근대한국외교문서 ,제1권,(동북아역사재단,2012)

[50]

논문

Expédition de Corée en 1866

프랑스

[51]

서적

한국기독교회사

연세대학교 출판부

[52]

백과사전

네이버 지식백과

https://terms.naver.[...]

살아있는 한국 근현대사 교과서

2021-08-19

[53]

뉴스

설왕설래 병인양요

http://www.segye.com[...]

세계일보

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com