시각 광변환

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

시각 광변환은 빛 에너지를 전기적 신호로 변환하는 생물학적 과정이다. 척추동물의 광수용체 세포는 간상체, 원추 세포, 광과민성 신경절 세포로, 옵신 단백질과 발색단인 11-시스-레티날을 포함한다. 간상체는 낮은 빛 감지, 원추 세포는 색상 인식을 담당하며, 이들은 빛에 노출되면 일련의 분자적 변화를 거쳐 세포의 과분극을 유도한다. 이 과정에서 cGMP 수치 변화, 나트륨 채널의 닫힘, 칼륨 이온의 유출 등이 일어난다. 광변환 과정의 비활성화는 낮은 칼슘 농도, GCAP, GAP, 레커버린, 로돕신 키나아제, 아레스틴 등의 작용을 통해 이루어진다. 시각 주기는 레티날의 이성질체 변화와 옵신의 상호 작용을 통해 진행되며, 척추동물과 무척추동물의 광변환 과정은 반대되는 막 전위 변화와 다른 분자 기전을 보인다. 무척추동물은 PI(4,5)P2 순환, PLC 효소 활성화, TRP 채널 개방을 통해 빛에 반응하며, 칼슘과 고리 AMP가 빛 적응에 중요한 역할을 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 감각수용기 - 피토크롬

피토크롬은 식물의 주요 광수용체로서 적색광과 원적색광을 흡수하여 광가역성을 통해 식물의 생리적 변화를 조절하는 색소 단백질이다. - 감각수용기 - 기계수용기

기계수용기는 압력, 진동, 신장과 같은 기계적 자극을 감지하여 전기적 신호로 바꾸는 감각 수용기로, 세포막 변형을 감지하는 이온 채널 형태이며, 촉각, 고유수용성 감각, 청각, 평형 감각 등 다양한 감각 기능에 관여한다. - 신경계 - 자율신경계

자율신경계는 생명 유지에 필수적인 불수의적 기능을 조절하는 신경계로, 교감신경계와 부교감신경계로 나뉘어 길항적으로 작용하며, 장신경계와 신경전달물질을 통해 신체 기관에 영향을 미치고 기능 장애는 질환을 유발할 수 있다. - 신경계 - 교감신경계

교감신경계는 자율신경계의 일부로서 흉수와 요수에서 기원하여 아세틸콜린과 노르에피네프린을 신경전달물질로 사용하여 심박수 증가, 혈압 상승 등의 투쟁-도피 반응을 유발하며 다양한 질병과 관련되어 추가 연구가 필요한 시스템이다. - 시각계 - 눈 (해부학)

눈은 빛을 감지하여 시각 정보를 뇌로 전달하는 감각 기관이며, 다양한 종류가 존재하고, 안구, 시신경, 부속기로 구성되며, 진화 과정을 통해 다양한 환경에 적응해왔다. - 시각계 - 시각 영역

시각 영역은 눈으로 볼 수 있는 시야의 범위로, 정상 범위는 수평 180~200도, 수직 130~140도이며, 시야 결손은 다양한 질환이나 뇌 손상으로 발생하고 시야 검사로 진단한다.

2. 광수용체

광수용체 세포는 척추 동물의 시각 과정에서 빛을 감지하는 핵심적인 역할을 수행하는 세포이다.[2][3] 척추 동물의 주요 광수용체 세포로는 간상체, 원추 세포, 그리고 광과민성 신경절 세포(ipRGC)가 있다. 이 세포들은 공통적으로 세포막 단백질인 옵신과 빛을 흡수하는 발색단 (11-''시스''-레티날, 비타민 A1의 알데히드 형태)을 가지고 있다.[2]

간상체는 주로 약한 빛을 감지하여 명암을 구분하는 역할을 하며, 망막에서 가장 많은 수를 차지하는 세포 유형이다.[3] 반면 원추 세포는 다양한 파장의 빛에 반응하여 색상을 인식하는 기능을 담당한다. 인간은 세 종류의 원추 세포(L, M, S)를 통해 다채로운 색상을 구별하는 삼색형 색상 시각을 가지고 있다.[2]

2. 1. 광수용체의 종류와 기능

척추 동물의 시각에 관여하는 광수용체 세포에는 간상체, 원추 세포, 광과민성 신경절 세포(ipRGC) 세 종류가 있다. 이 세포들은 세포막 단백질인 옵신에 발색단 (11-''시스''-레티날, 즉 비타민 A1의 알데히드 형태)이 결합된 구조를 가지고 있으며, 발색단은 빛을 흡수하는 역할을 한다.간상체는 빛이 약한 환경에서 물체의 형태나 움직임을 감지하고 대비를 인식하는 데 주로 사용된다. 하지만 간상체는 모든 파장의 빛에 동일하게 반응하기 때문에, 빛이 매우 약한 조건처럼 간상체만 주로 활동할 때는 색상을 구별할 수 없다.

반면 원추 세포는 서로 다른 파장의 빛에 다르게 반응하는 여러 종류가 존재한다. 각 종류의 원추 세포는 특정 파장의 빛, 즉 특정 색상에 가장 민감하게 반응하는 약간씩 다른 옵신을 가지고 있다. 서로 다른 종류의 원추 세포에서 오는 신호를 비교함으로써 뇌는 색상을 인식할 수 있다. 인간의 경우, 세 가지 유형의 원추 세포가 존재하는데, 각각 긴 파장(붉은색 계열), 중간 파장(녹색 계열), 짧은 파장(푸른색 계열)에 최적으로 반응하는 L-원추 세포, M-원추 세포, S-원추 세포이다. 이 세 종류의 원추 세포 덕분에 인간은 세 개의 대립 과정 채널로 구성된 삼색형 명시 시각을 가지며, 이를 통해 다채로운 색상 시각을 경험할 수 있다.[2]

간상체는 망막에서 가장 수가 많은 세포 유형이며, 다른 세포들과 비교하여 상당히 늦게 발달하는 경향이 있다. 대부분의 세포는 태어나기 전에 분열을 멈추지만, 간상체의 분화는 출생 후에 일어난다. 출생 후 첫 주 동안 세포가 성숙하면서 눈이 완전히 기능하게 되는데, 시각 색소인 로돕신(rho)의 발현은 간상체 분화가 시작되었음을 알리는 첫 번째 알려진 징후 중 하나이다.[3]

2. 2. 광수용체의 발달

간상체 광수용체는 망막에서 가장 흔하게 발견되는 세포 유형이지만, 다른 세포들에 비해 상당히 늦게 발달하는 특징을 보인다.[3] 대부분의 간상체 세포는 태어나기 전에 세포 분열을 멈추지만, 세포가 특정 기능을 갖도록 변화하는 분화 과정은 출생 이후에 본격적으로 시작된다.[3] 아기가 태어난 후 첫 주 동안 간상체 세포는 점차 성숙하며, 이 시기에 시각 색소인 로돕신(rho)이 만들어지는 것이 분화가 시작되었음을 알리는 첫 번째 신호로 알려져 있다.[3] 이러한 과정을 거쳐 간상체가 완전히 발달해야 비로소 눈이 제 기능을 수행할 수 있게 된다.[3]3. 광변환 과정

빛은 눈으로 들어와 여러 시각 매체를 통과한 뒤, 망막의 내부 신경층을 거쳐 최종적으로 망막 외층에 있는 광수용체 세포에 도달한다. 광수용체 내에는 빛을 흡수하는 옵신 단백질과 발색단(레티날) 복합체가 존재한다. 빛 에너지가 발색단에 흡수되면 광이성질화가 일어나며, 이는 시각 정보를 뇌로 전달하는 일련의 생화학적 반응인 광변환 연쇄 반응을 촉발한다. 또한, 광이성질화된 발색단은 시각 사이클을 통해 원래 상태로 되돌아간다.[1]

광변환 연쇄 반응의 결과로 광수용체 세포의 막 전위가 변화한다. 빛 자극이 없을 때(어둠 속에서) 광수용체 세포는 약 -40mV 정도로 비교적 탈분극된 상태를 유지하며, 시냅스 종말에서 신경전달물질인 글루탐산을 지속적으로 방출한다. 이는 다른 대부분의 뉴런이 안정 전위(약 -70mV)를 유지하는 것과 다른 특징이다. 광수용체의 이러한 탈분극 상태는 cGMP에 의해 열린 상태로 유지되는 나트륨 채널을 통해 나트륨 이온이 지속적으로 유입되는 암전류와, 세포 밖으로 칼륨 이온이 유출되는 전류, 그리고 나트륨-칼륨 펌프의 작용에 의해 조절된다.[1]

빛이 광수용체에 도달하여 광변환 연쇄 반응이 시작되면, 세포 내 cGMP 농도가 감소하고 나트륨 채널이 닫히면서 암전류가 줄어든다. 이로 인해 세포는 과분극되어 막 전위가 -70mV에 가까워진다. 빛의 강도가 강할수록 과분극의 정도는 커진다. 세포의 과분극은 글루탐산 방출량을 감소시킨다.[1]

광수용체에서 변화된 글루탐산 방출량은 다음 단계의 뉴런인 수평 세포와 양극 세포에 신호를 전달한다. 이들 세포는 수용 영역 내에서 신호를 처리하고 통합하는 역할을 한다. 신호는 아마크린 세포를 거쳐 RGC에 도달할 때까지 등급 전위(아날로그 신호) 형태로 전달된다. 최종적으로 RGC에서 활동 전위(디지털 신호)로 변환되어 시신경을 통해 뇌의 시각 중추로 전달된다.[1]

3. 1. 암전류와 광수용체의 탈분극

광수용체 세포는 빛 자극이 없는 어두운 상태에서 탈분극된다는 점에서 다른 뉴런과 구별되는 특징을 가진다. 밝은 빛 조건에서는 광수용체가 약 -60mV의 전위로 과분극되는 것과 대조적이다.[1]어둠 속에서 광수용체 세포 내 cGMP의 농도는 높게 유지되며, 이는 cGMP-개폐 나트륨 채널을 열린 상태로 유지시킨다. 이 채널을 통해 나트륨 이온(Na+)이 세포 안으로 지속적으로 흘러 들어오는 암전류가 발생한다. 이 암전류는 세포의 막 전위를 약 -40mV 수준으로 탈분극 상태로 유지시킨다. 이는 대부분의 다른 뉴런의 안정막 전위보다 상당히 높은(덜 음극인) 값이다.[1]

이 탈분극 상태는 광수용체 세포 말단에서 신경전달물질인 글루탐산을 지속적으로 방출하게 한다. 세포막의 탈분극은 전압 개폐 칼슘 채널을 열리게 하고, 세포 안으로 Ca2+ 이온이 유입되면 글루탐산을 담고 있는 시냅스 소포가 세포막과 융합하여 시냅스 틈새로 글루탐산을 방출한다.[1]

한편, 광수용체 세포에는 비개폐성 칼륨(K+) 선택 채널을 통한 지속적인 외부 칼륨 전류도 존재한다. 이 전류는 세포를 칼륨의 평형 전위인 약 -70mV 쪽으로 과분극시키려는 경향이 있다. 또한, 나트륨-칼륨 펌프가 활발하게 작동하여 세포 안팎의 Na+와 K+ 농도를 일정하게 유지한다.[1]

결과적으로 어둠 속에서 광수용체 세포의 막 전위는 외부 칼륨 전류(과분극 유도)와 내부 나트륨 암전류(탈분극 유도) 사이의 균형에 의해 약 -40mV로 유지되며, 이 탈분극 상태로 인해 글루탐산이 계속 방출된다. 방출된 글루탐산은 다음 뉴런인 망막 양극 세포 등에 작용한다. 글루탐산은 일반적으로 흥분성 신경전달물질이지만, 시각 경로의 첫 단계에서는 특정 수용체에 따라 다르게 작용한다. 예를 들어, 중심 '온'(ON) 양극 세포의 mGluR6 수용체에 결합하면 G-단백질 연계 과정을 통해 양이온 채널을 닫아 세포를 과분극시키는 억제성 신호로 작용한다.[1] 반면, 중심 '오프'(OFF) 양극 세포의 이온성 글루탐산 수용체에 결합하면 양이온 전류를 유발하여 세포를 탈분극시킨다.[1] 빛이 비추면 광변환 연쇄 반응을 통해 cGMP 농도가 감소하고 나트륨 채널이 닫히면서 암전류가 줄어들어 세포가 과분극되고 글루탐산 방출이 감소하게 된다.

3. 2. 빛과 광수용체의 과분극

빛은 눈으로 들어와 여러 시각 매체를 통과한 뒤, 망막의 내부 신경층을 거쳐 최종적으로 외층에 위치한 광수용체 세포에 도달한다. 광수용체 내 옵신 단백질에 결합된 발색단(레티날)이 빛을 흡수하면, 광이성질화 반응이 일어나 시각 신호를 뇌로 전달하는 광변환 연쇄 반응이 시작된다.[1]어둠 속에서 광수용체 세포는 상대적으로 탈분극된 상태를 유지한다. 이는 cGMP에 의해 열리는 나트륨 채널을 통해 나트륨(Na+) 이온이 세포 안으로 지속적으로 유입되기 때문인데, 이를 '암전류'라고 부른다. 동시에, 비개폐성 칼륨(K+) 채널을 통해 K+ 이온이 세포 밖으로 계속 유출된다. 나트륨-칼륨 펌프는 이러한 이온들의 농도를 일정하게 유지하는 역할을 한다. 암전류로 인해 광수용체 세포의 막 전위는 약 -40mV 정도로 유지되며, 이는 다른 신경 세포들의 안정 전위(-70mV)보다 상당히 높은 수준이다. 이 탈분극 상태에서 광수용체는 시냅스 종말에서 신경전달물질인 글루탐산을 지속적으로 방출한다.[1]

빛이 광수용체에 흡수되면 다음과 같은 일련의 과정이 진행된다:

# 빛 에너지가 옵신 복합체 내의 레티날 분자에 흡수된다. 레티날은 11-''시스'' 형태에서 all-''트랜스'' 형태로 이성질화된다.

# 옵신 단백질의 구조가 변하여 활성화된 형태인 메타로돕신 II가 된다.

# 메타로돕신 II는 G 단백질의 일종인 트랜스듀신을 활성화시킨다. 활성화된 트랜스듀신은 결합하고 있던 GDP를 방출하고 GTP와 결합하며, 알파 소단위체가 베타 및 감마 소단위체로부터 분리된다.

# GTP와 결합한 트랜스듀신 알파 소단위체는 포스포다이에스테라아제(PDE6) 효소를 활성화시킨다.

# 활성화된 PDE는 세포 내 cGMP를 GMP로 분해한다. 이로 인해 세포 내 cGMP 농도가 감소한다.[5]

# cGMP 농도가 낮아지면 cGMP 개폐 나트륨 채널이 닫히게 되어, Na+ 이온의 유입(암전류)이 차단된다.

# Na+ 유입은 멈추지만 K+ 이온은 계속 세포 밖으로 유출되므로, 세포막 안쪽이 음전하를 띠게 되어 과분극이 일어난다. 막 전위는 약 -70mV까지 떨어진다.

# 세포의 과분극은 전압 개폐 칼슘 채널을 닫히게 하여 세포 내 칼슘(Ca2+) 농도를 감소시킨다.

# Ca2+ 농도 감소는 글루탐산을 포함한 소포가 세포막에 융합하는 과정(SNARE 단백질 매개)을 억제하여, 글루탐산 방출량을 줄인다.

# 광수용체에서 방출되는 글루탐산 양이 감소하면, 후속 뉴런인 양극 세포 중 온-센터(ON-center) 세포는 탈분극되고 오프-센터(OFF-center) 세포는 과분극된다. 이는 결과적으로 망막 신경절 세포(RGC)의 흥분을 유발하여 활동 전위를 생성하고, 시각 정보가 뇌로 전달되게 한다.[1]

요약하면, 빛은 cGMP 농도를 낮춰 나트륨 채널을 닫고 암전류를 차단함으로써 광수용체 세포를 과분극시킨다. 이 과분극은 글루탐산 방출을 감소시키고, 이는 후속 신경 세포들의 억제를 줄여(탈억제) 흥분성 신호를 생성하게 만드는 과정이다. 빛의 강도가 강할수록 과분극 정도가 커지고 글루탐산 방출은 더 많이 감소한다.[1]

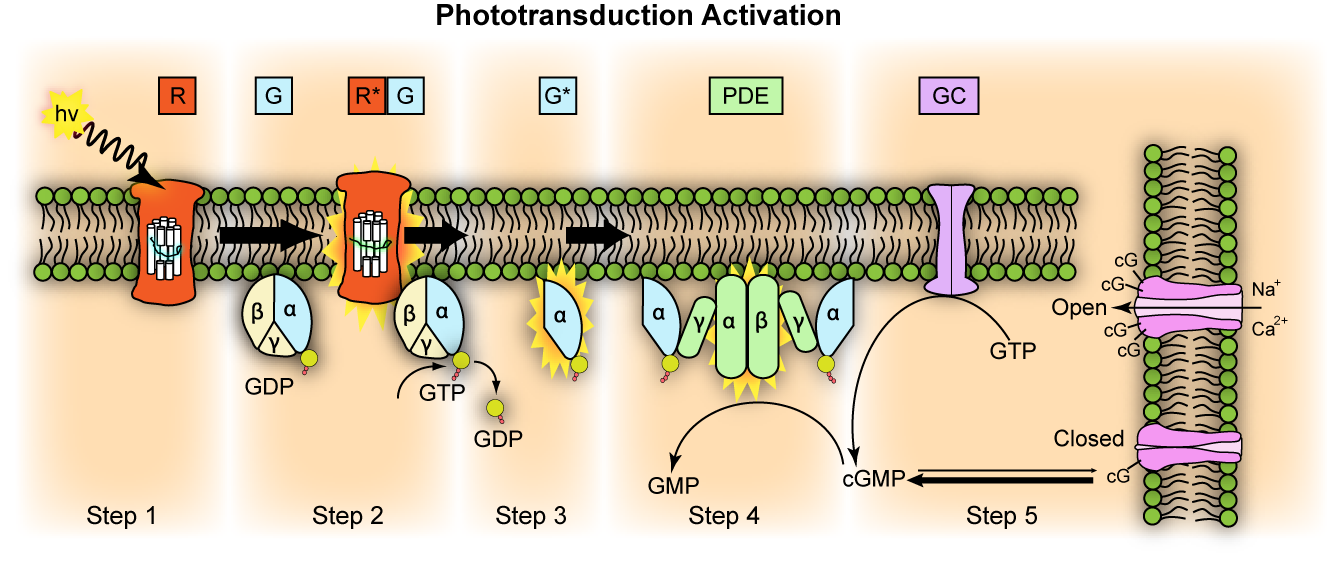

3. 3. 광변환 연쇄 반응

빛은 눈으로 들어와 여러 시각 매체를 통과한 뒤, 망막의 내부 신경층을 지나 최종적으로 망막 외층에 있는 광수용체에 도달한다. 빛 에너지는 광수용체 내 옵신 단백질에 결합된 발색단에 흡수된다. 이 흡수된 빛 에너지는 발색단의 광이성질화를 유발하며, 이는 시각 신호를 뇌로 전달하는 광변환 연쇄 반응의 시작점이 된다.[1]광수용체는 빛 자극이 없을 때, 즉 어둠 속에서는 약 -40mV 정도의 비교적 탈분극된 막 전위를 유지한다. 이는 다른 대부분의 뉴런보다 높은 전위이다. 이 상태는 두 가지 주요 이온 전류의 균형으로 유지된다.

- 암전류 (Dark current): cGMP(cyclic GMP)에 의해 열리는 나트륨 채널을 통해 나트륨 이온(Na+)이 세포 안으로 계속 들어오는 전류이다. 이 전류는 세포를 탈분극 상태로 유지시킨다.

- 칼륨 유출 전류: 항상 열려 있는 칼륨 채널을 통해 칼륨 이온(K+)이 세포 밖으로 계속 나가는 전류이다. 이 전류는 세포를 약 -70mV (K+의 평형 전위)로 과분극시키려는 경향이 있다.

나트륨-칼륨 펌프는 이러한 이온 농도를 일정하게 유지하는 데 중요한 역할을 한다. 어둠 속에서 광수용체는 시냅스 말단에서 신경전달물질인 글루탐산을 지속적으로 방출한다.[1]

빛이 광수용체에 도달하면 다음과 같은 연쇄 반응이 일어난다.

# '''광자 흡수 및 레티날 이성질화:''' 광자가 광수용체 세포 내 옵신-레티날 복합체에 있는 레티날 분자에 흡수된다. 레티날 분자는 11-''시스'' 형태에서 all-''트랜스'' 형태로 이성질화된다.

# '''옵신 활성화:''' 레티날의 구조 변화는 옵신 단백질의 구조 변화를 유발하여 활성화된 형태인 메타로돕신 II를 형성한다.

# '''트랜스듀신 활성화:''' 활성화된 옵신(메타로돕신 II)은 G 단백질의 일종인 트랜스듀신을 활성화시킨다. 트랜스듀신은 결합하고 있던 GDP를 방출하고 GTP와 결합한다. 이후 트랜스듀신의 알파 소단위체(Gα-GTP)는 베타 및 감마 소단위체로부터 분리된다.

# '''포스포다이에스테라아제(PDE) 활성화:''' 분리된 트랜스듀신 알파 소단위체-GTP 복합체는 포스포다이에스테라아제 (PDE6) 효소를 활성화시킨다.

# '''cGMP 농도 감소:''' 활성화된 PDE는 세포 내 신호 전달 물질인 cGMP를 GMP로 빠르게 가수분해한다. 이로 인해 세포질 내 cGMP 농도가 감소한다.[5]

# '''나트륨 채널 닫힘 및 과분극:''' cGMP 농도 감소는 cGMP-개폐 나트륨 채널을 닫히게 만든다. 나트륨 이온(Na+)의 유입(암전류)이 차단되고, 칼륨 이온(K+)은 계속 유출되므로 세포막 전위는 안정 시보다 더 음극으로 변하는 과분극 상태가 된다.

# '''칼슘 채널 닫힘:''' 세포의 과분극은 전압 변화에 민감한 칼슘 채널을 닫히게 한다.

# '''글루탐산 방출 감소:''' 칼슘 채널이 닫히면 세포 내 칼슘 이온(Ca2+) 농도가 낮아진다. 칼슘 이온은 신경전달물질을 포함한 소포가 세포막에 융합하여 내용물을 방출하는 데 필수적이므로(SNARE 단백질 매개), 칼슘 농도 감소는 글루탐산 방출량을 줄인다.

# '''양극 세포 반응:''' 광수용체에서 방출되는 글루탐산 양의 감소는 다음 단계의 뉴런인 양극 세포에 신호를 전달한다. 빛 자극에 반응하는 ON-중심 양극 세포는 탈분극(흥분)되고, OFF-중심 양극 세포는 과분극(억제)된다. 이 신호는 이후 신경절 세포로 전달되어 활동 전위 형태로 변환된 후 시신경을 통해 뇌로 전달된다.[1]

결과적으로, 빛 자극은 cGMP 농도를 낮추어 암전류를 차단하고 광수용체를 과분극시킨다. 이 과분극은 글루탐산 방출을 감소시켜 후속 뉴런들의 활성을 조절함으로써 시각 정보를 처리하게 된다. 이 과정에서 변화하는 칼슘 이온 농도는 광변환 반응의 조절 및 회복에도 중요한 역할을 한다.

3. 4. 광변환 연쇄 반응의 비활성화

빛 자극 후 광수용체 세포가 다시 어두운 상태로 돌아가는 회복 과정에서 광변환 연쇄 반응이 종료된다. 이 비활성화 과정의 핵심은 빛 자극으로 인해 낮아진 세포 내 칼슘(Ca2+) 농도이다. 낮은 Ca2+ 농도는 여러 단백질의 활성을 조절하여 연쇄 반응을 멈추고 세포를 원래의 안정 상태로 되돌린다.[5]회복 기간 동안 낮아진 세포 내 Ca2+ 수치는 다음과 같은 방식으로 광변환 연쇄 반응의 종료를 유도한다.

# cGMP 수치 회복: 낮은 세포 내 Ca2+ 농도는 칼슘 결합 단백질인 구아닐산 고리화 효소 활성 단백질(GCAP)에서 Ca2+를 분리시킨다. Ca2+가 분리된 GCAP는 구아닐산 고리화 효소를 활성화시킨다. 활성화된 구아닐산 고리화 효소는 GTP를 cGMP로 전환하여, 빛 자극 동안 고갈되었던 cGMP 농도를 회복시킨다. 높아진 cGMP 농도는 cGMP-개폐 양이온 채널을 다시 열어 암전류를 복원시킨다.

# 트랜스듀신 비활성화: 낮은 Ca2+ 농도는 GTPase 활성 단백질(GAP) 역할을 하는 G 단백질 신호 전달 조절 인자(RGS)에서도 Ca2+를 분리시킨다. Ca2+가 분리된 GAP(RGS)는 트랜스듀신의 알파 소단위체와 상호 작용하여, 트랜스듀신에 결합된 GTP의 GDP로의 가수분해를 촉진한다. GTP가 GDP로 바뀌면 트랜스듀신은 비활성화되고, 이는 포스포다이에스테라아제(PDE)의 활성을 중단시켜 cGMP 분해를 중단시킨다. 이 트랜스듀신 비활성화 단계는 전체 광변환 연쇄 반응 비활성화 과정에서 속도를 결정하는 중요한 단계(속도 제한 단계)로 알려져 있다.[7]

# 메타로돕신 II 비활성화:#* 낮은 Ca2+ 농도는 또 다른 칼슘 결합 단백질인 레커버린과 로돕신 키나아제(RK) 복합체에도 영향을 미친다. Ca2+ 농도가 낮아지면 레커버린에서 Ca2+가 분리되고, 이로 인해 RK가 방출된다. 방출된 RK는 활성화된 로돕신인 메타로돕신 II를 인산화시킨다. 인산화된 메타로돕신 II는 트랜스듀신에 대한 결합 친화력이 감소한다.

#* 마지막으로, 아레스틴이라는 단백질이 인산화된 메타로돕신 II에 결합하여 이를 완전히 비활성화시킨다. 이로써 메타로돕신 II는 더 이상 트랜스듀신을 활성화시키지 못하게 되어 광변환 연쇄 반응이 종료된다. 메타로돕신 II가 인산화되고 아레스틴에 의해 비활성화되는 이 경로는 암순응의 S2 성분(암순응 초기 단계의 선형적 회복 부분)을 담당하는 것으로 여겨진다.

# 채널 민감도 조절: 낮은 세포 내 Ca2+ 농도는 cGMP-개폐 양이온 채널 내의 Ca2+/칼모듈린 복합체에 영향을 주어, 채널의 cGMP 민감도를 높인다. 이는 낮은 cGMP 농도에서도 채널이 열린 상태를 유지하여 암전류 복원에 기여한다.[6]

이러한 과정을 통해 광수용체 세포는 빛 자극으로 시작된 광변환 연쇄 반응을 효과적으로 종료시키고, 세포 내 환경을 안정 상태로 되돌려 암전류와 신경전달물질(글루탐산) 방출을 복원시킨다.

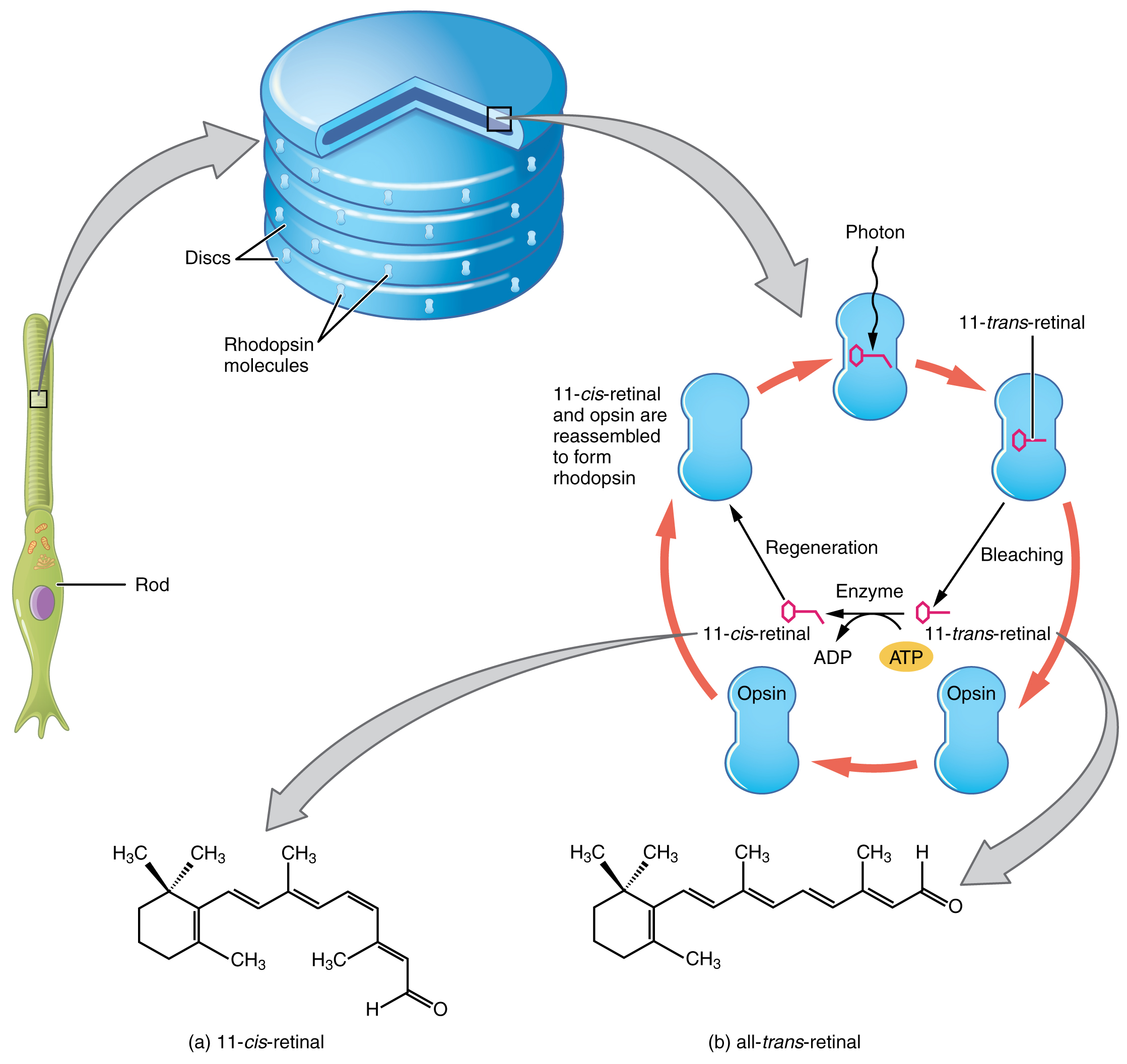

4. 시각 주기

시각 주기는 시각 옵신과 발색단 11-''시스''-레티날로 구성된 레티닐리덴 단백질이라는 G 단백질 연결 수용체를 통해 발생한다. 11-''시스''-레티날은 쉬프 염기를 통해 옵신 수용체에 공유 결합되어 있다. 광자를 흡수하면 11-''시스''-레티날은 광이성질화를 거쳐 all-''트랜스''-레티날로 변환된다. 이 변화는 옵신 GPCR의 형태를 변화시켜 신호 전달 연쇄 반응을 시작하게 하고, 결과적으로 고리형 GMP-개폐 양이온 채널이 닫히면서 광수용체 세포가 과분극된다.

광이성질화 후, all-''트랜스''-레티날은 옵신 단백질에서 방출되어 all-''트랜스''-레티놀로 환원된다. 이 all-''트랜스''-레티놀은 "재충전" 과정을 위해 망막 색소 상피로 이동한다. 망막 색소 상피에서 먼저 레시틴 레티놀 아실트랜스퍼라제(LRAT)에 의해 에스테르화된 후, 이성질체 가수분해효소 RPE65에 의해 11-''시스''-레티놀로 전환된다. RPE65는 이성질화 활성을 가지는 것으로 입증되었지만, 가수분해효소로서의 기능도 수행하는지는 아직 불확실하다.[8] 마지막으로, 11-''시스''-레티놀은 11-''시스''-레티날로 산화된 다음, 광수용체 세포 외분절로 다시 이동한다. 이곳에서 옵신과 다시 결합하여 새로운 기능성 시각 색소(레티닐리덴 단백질), 즉 포토신 또는 로돕신을 형성하여 시각 주기를 완성한다.

5. 척추동물과 무척추동물의 광변환 비교

무척추동물, 예를 들어 초파리와 같은 동물의 시각 광변환 과정은 척추동물의 과정과 차이가 있다. 무척추동물 광변환의 핵심은 PI(4,5)P2 순환이다. 빛 자극은 로돕신의 구조를 변형시켜 메타로돕신으로 만들고, 이는 G 단백질 복합체의 분리를 촉진한다. 이 복합체의 알파 소단위체는 인산 인지질 C(PLC-베타) 효소를 활성화시킨다. 활성화된 PLC 효소는 포스파티딜이노시톨 4,5-이중인산(PIP2)을 디글리세라이드(DAG)로 가수분해한다. 이 과정은 과도 수용체 전위 채널(TRP)을 열어 칼슘 이온(Ca2+)의 세포 내 유입을 유도한다.

무척추동물의 광수용체 세포는 형태와 생리적 기능 면에서 척추동물의 광수용체 세포와 다르다. 척추동물에서는 빛 자극이 광수용체 막 전위를 과분극(hyperpolarization)시키는 반면, 무척추동물에서는 빛의 강도에 따라 탈분극(depolarization)이 일어난다. 동일한 조건에서 단일 광자에 대한 반응 역시 시간 경과와 크기 면에서 척추동물과 무척추동물 간에 차이를 보인다. 또한, 여러 광자에 대한 반응은 무척추동물에서 단일 광자 반응보다 더 오래 지속되지만, 척추동물에서는 단일 광자 반응과 유사한 지속 시간을 가진다. 두 동물군 모두 빛 적응 현상을 보이며, 이 과정에서 단일 광자 반응은 더 작고 빠르게 일어난다. 칼슘 이온은 이러한 빛 적응 과정에 중요한 역할을 한다. 척추동물의 빛 적응은 주로 칼슘 피드백 메커니즘에 의해 조절되지만, 무척추동물에서는 고리형 아데노신 일인산(cAMP)가 암적응(dark adaptation)에 대한 추가적인 조절 요인으로 작용한다.[9]

참조

[1]

논문

The biological basis of vision: the retina

2020

[2]

논문

Vertebrate Photoreceptors

2001-01

[3]

간행물

"Chapter 15 - Insights Into the Epigenetics of Retinal Development and Diseases"

https://doi.org/10.1[...]

2019

[4]

논문

The Gain of Rod Phototransduction: Reconciliation of Biochemical and Electrophysiological Measurements

2000-09

[5]

논문

G Proteins and Phototransduction

2002

[6]

논문

Modulation of the CGMP-gated channel of rod photoreceptor cells by calmodulin

1993

[7]

논문

RGS expression rate-limits recovery of rod photoresponses.

2006

[8]

논문

RPE65 is the isomerohydrolase in the retinoid visual cycle

2005-08-30

[9]

논문

New trends in photobiology

1990-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com