쾌락주의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

쾌락주의는 쾌락을 최고의 가치로 여기는 철학적, 윤리적 입장이다. 쾌락주의는 쾌락을 추구하고 고통을 피하는 것을 인간 행동의 동기로 보며, 심리학적 쾌락주의, 가치론적 쾌락주의, 윤리적 쾌락주의 등으로 구분된다. 심리학적 쾌락주의는 모든 인간의 행동이 쾌락을 증가시키고 고통을 피하는 것을 목표로 한다고 주장하며, 윤리적 쾌락주의는 쾌락의 추구와 고통의 회피가 인간 행동의 가장 높은 도덕적 원칙이라고 주장한다. 쾌락주의는 고대 그리스 철학에서 시작되어 중세, 근대를 거쳐 현대 사회에도 영향을 미치고 있으며, 긍정 심리학, 경제학, 동물 윤리 등 다양한 분야에서 논의된다. 쾌락주의는 쾌락의 역설, 자연주의적 오류 등의 비판을 받기도 하며, 현대 사회의 소비주의, 엔터테인먼트 산업 등 대중 문화에서도 나타난다.

더 읽어볼만한 페이지

- 쾌락주의 - 기독교 희락주의

기독교 희락주의는 하나님을 영화롭게 하는 것과 그분 안에서 기뻐하는 것이 일치하며, 쾌락 추구가 하나님을 추구하는 것과 같다는 기독교 신학 조류로, 존 파이퍼는 "하나님을 가장 영화롭게 하는 것이 우리를 가장 만족하게 하는 것이다"라고 정의했다. - 쾌락주의 - 쾌락계산법

쾌락계산법은 제러미 벤담이 제시한 방법론으로, 쾌락과 고통을 강도, 지속성, 확실성, 근접성, 다산성, 순수성, 범위의 7가지 기준으로 수량화하여 사회 전체의 행복을 증진시키고 행위의 가치를 평가하며, 사회 정책 결정, 경제학적 분석, 개인의 소비 선택 등 다양한 분야에 적용될 수 있다. - 결과주의 - 효과적 이타주의

효과적 이타주의는 세상을 가장 효과적으로 이롭게 하는 방법을 탐구하는 철학적 운동으로, 기부, 직업 선택 등을 통해 세계 빈곤, 동물 복지 등을 개선하려 하며, 피터 싱어 등이 주요 인물이다. - 결과주의 - 묵가

묵가는 중국 전국 시대에 겸애, 비공, 상현, 절용 등의 사상을 제시하며 유가와 함께 주요 학파로 부상했으나 진나라 통일 이후 쇠퇴한 사상 학파이다. - 윤리학에 관한 사고 실험 - 공익

공익은 사회 전체의 이익을 의미하며, 정부나 단체뿐 아니라 개인의 활동도 포함되고, 다양한 학문적 접근과 투명한 정책 결정이 중요하지만, 사익 추구나 사회적 갈등과 같은 문제점도 존재하므로, 사회적 합의를 위한 명확한 정의와 시스템 구축이 필요하다. - 윤리학에 관한 사고 실험 - 기게스의 반지

기게스의 반지는 리디아의 목동 기게스가 발견한 투명해지는 반지를 통해 권력과 부도덕성에 대한 철학적 질문을 던지는 고대 그리스 이야기로, 플라톤의 『국가』에 등장하며 정의와 불의, 인간 본성에 대한 논의를 이끌어낸다.

2. 쾌락주의의 종류

"쾌락주의"라는 단어는 고대 그리스어 ἡδονή|hēdonēgrc(쾌락grc)에서 유래되었다.[3] 영어에서 이 단어가 처음 사용된 것은 1850년대이다.[4] 쾌락주의는 쾌락의 역할에 대한 일련의 이론들을 포괄하며, 이 이론들은 쾌락과 동기 부여, 가치, 올바른 행위 사이의 관계를 연구하는지에 따라 심리적, 가치론적, 윤리적 쾌락주의로 분류된다.[1] 현대 철학에서는 이러한 구분이 흔히 사용되지만, 초기 철학자들은 이를 명확하게 구분하지 않고 여러 견해를 자신의 이론에 결합하기도 했다.[2]

- '''심리학적 쾌락주의''': 인간의 모든 행동이 쾌락을 늘리고 고통을 피하는 것을 목표로 한다는 이론이다.[118][119]

- '''가치론적 쾌락주의''': 쾌락이 내재적 가치의 유일한 근원이라는 관점이다.

- '''윤리적 쾌락주의''': 쾌락 추구와 고통 회피가 인간 행동의 가장 높은 도덕적 원칙이라는 주장이다.

2. 1. 심리학적 쾌락주의

'''심리학적 쾌락주의'''(Psychological hedonism) 또는 '''동기적 쾌락주의'''(motivational hedonism)는 인간의 모든 행동이 쾌락을 늘리고 고통을 피하는 것을 목표로 한다는 이론이다.[118][119] 이는 인간이 자신의 행복만을 추구한다는 에고이즘과 연결되기도 한다.[120]심리학적 쾌락주의에 따르면, 우리의 행동은 쾌락을 야기하는 것에 대한 믿음에 의존한다. 비록 잘못된 믿음으로 인해 행동이 쾌락을 일으키지 못하더라도, 심리학적 쾌락주의는 실패한 행동조차 쾌락을 고려한 것이 동기를 부여한 것이라고 본다.[121] 쾌락주의의 모순은 쾌락을 추구하는 행동이 다른 동기에서 비롯되는 것보다 실제 쾌락을 덜 불러온다는 점에서 자멸적이라는 가설에 기반한다.[121][122]

심리학적 쾌락주의는 인간 행동의 총체를 설명하는 직접적인 이론을 제공한다. 쾌락 추구 행동은 흔하고 때로는 인간 행동을 지배하기 때문에 심리학적 쾌락주의는 직관적으로 그럴듯해 보인다. [121][120][123]

심리적 쾌락주의의 표준 형태는 쾌락 추구와 고통 회피가 모든 동기의 유일한 원천이라고 주장한다. 일부 심리적 쾌락주의자들은 쾌락과 고통에 대한 고려가 대부분의 행동에 어느 정도 영향을 미치거나, 특정 조건으로 그 역할을 제한한다고 제안하면서 더 약한 형태를 제안한다.[9] 예를 들어, 반성적 쾌락주의 또는 합리화 쾌락주의는 사람들이 전반적인 결과를 적극적으로 숙고할 때에만 인간의 동기가 쾌락과 고통에 의해 유발된다고 말한다.[10] 또 다른 버전은 유전적 쾌락주의인데, 사람들은 쾌락 외에도 다양한 것을 원하지만, 각 욕망은 쾌락에 대한 욕망에서 비롯된다고 주장한다.[11]

심리학적 쾌락주의 지지자들은 종종 직관적인 매력과 설명력을 강조하며, 많은 욕망이 직접적으로 쾌락에 초점을 맞추는 반면, 다른 욕망은 쾌락을 가져오는 수단을 목표로 함으로써 간접적인 초점을 맞춘다고 주장한다.[12]

2. 1. 1. 심리학적 쾌락주의에 대한 비판

심리학적 쾌락주의는 인간의 모든 행동이 쾌락을 늘리고 고통을 피하는 것을 목표로 한다는 이론이다. 이는 인간이 자신의 행복만을 추구한다는 에고이즘과 연결되기도 한다.[118][119][120] 그러나 이러한 주장은 모든 행동을 쾌락 추구로 일반화하면서 많은 논쟁을 불러일으킨다.[121][120][123]심리학적 쾌락주의에 대한 주요 비판점은 다음과 같다.

- 반례: 쾌락이 아닌 다른 동기(건강, 자기계발, 사후 명성 등)나 이타적 동기(자녀의 행복, 대의를 위한 희생)로 설명되는 행동들이 존재한다.[118][120] 심리학적 쾌락주의는 이러한 행동들을 쾌락 추구로 재해석하려 하지만, 전우를 구하기 위해 자신을 희생하는 군인이나 자녀의 행복을 바라는 부모의 행동은 순수한 쾌락 추구로 설명하기 어렵다는 점에서 설득력이 부족하다는 지적이 있다.[13][118][120][121]

- 자기반성: 자기반성을 통해 쾌락 추구가 일부 동기일 수는 있지만, 모든 경우를 쾌락과 고통으로만 설명하는 것은 무리라는 결론을 내릴 수 있다.[123]

- 심리학의 영역: 심리학적 쾌락주의의 주장은 철학이 아닌 심리학의 영역이므로, 이를 뒷받침할 실험적 증거가 필요하다.[121][120]

2. 2. 가치론적 쾌락주의

쾌락주의는 쾌락이 내재적 가치의 유일한 근원이라는 관점이다. 내재적 가치는 어떤 실체가 외부 요인에 의존하지 않고 그 자체로 가치를 지니는 것을 의미하며, 다른 좋은 것들로 이어지는 것들의 가치인 도구적 가치와 대조된다. 쾌락주의에 따르면 쾌락은 외부적인 이점을 생산하지 않더라도 좋기 때문에 본질적으로 가치가 있다. 반면에 돈은 다른 좋은 것을 얻는 데 사용될 수 있지만 이러한 사용 외에는 가치가 없기 때문에 도구적으로만 좋다. 쾌락주의는 쾌락만이 내재적 가치를 지니며, 다른 것들은 쾌락으로 이어지거나 고통을 피하는 정도에 따라 도구적 가치를 지닐 뿐이라고 주장한다.[14] 어떤 것의 전체적인 가치는 내재적 가치와 도구적 가치 모두에 달려 있다. 어떤 경우에는 고통스러운 수술과 같이 불쾌한 것조차도 쾌락주의에 따르면 그 긍정적인 결과가 불쾌함을 상쇄한다면 전체적으로 좋을 수 있다.[15]쾌락주의 지지자들은 종종 쾌락과 가치의 관계에 대한 직관이나 쾌락이 바람직하다는 관찰에 초점을 맞춘다.[15]

2. 2. 1. 양적 쾌락주의와 질적 쾌락주의

쾌락주의는 쾌락이 내재적 가치의 유일한 근원이라는 관점이다. 도구적 가치와 대조적으로, 내재적 가치는 어떤 실체가 외부 요인에 의존하지 않고 그 자체로 가치를 지니는 것을 의미한다. 쾌락주의에 따르면 쾌락은 외부적인 이점을 생산하지 않더라도 좋기 때문에 본질적으로 가치가 있다.[14]신중한 쾌락주의는 웰빙 또는 개인에게 좋은 것에 특별히 초점을 맞춘 쾌락주의의 한 형태이다. 쾌락과 고통이 웰빙의 유일한 요소라고 명시하며, 이는 한 사람의 삶이 얼마나 좋은지는 고통보다 쾌락의 균형에만 달려 있다는 것을 의미한다. 신중한 쾌락주의는 웰빙 외에도 아름다움이나 자유와 같은 다른 것들이 내재적 가치를 가질 수 있다는 가능성을 허용한다.[16]

양적 쾌락주의에 따르면 쾌락의 내재적 가치는 강도와 지속 시간에만 달려 있다. 반면 질적 쾌락주의자들은 쾌락의 질이 추가적인 요소라고 주장한다. 예를 들어, 음식과 음료를 즐기는 것과 같은 단순한 신체적 쾌락보다 미적 감상과 철학의 즐거움과 같은 섬세한 정신적 쾌락이 강도가 낮더라도 더 가치 있을 수 있다고 주장한다.[17]

제러미 벤담은 쾌락을 강도, 지속성, 확실성, 근접성 등 7가지 척도로 계산할 수 있다고 보고, 그 총계를 사회 전체에서 최대화하는 (최대 다수의 최대 행복) 행위를 선악의 기준으로 여겼다.

존 스튜어트 밀은 벤담의 쾌락주의를 수정하여 쾌락에도 질의 차이(고하)가 있어 단순하게 계산할 수 없다고 주장하는 질적 쾌락주의를 주장했다.

2. 2. 2. 가치론적 쾌락주의에 대한 비판

쾌락주의는 쾌락이 내재적 가치의 유일한 근원이라는 관점으로, 많은 비판을 받아왔다. 쾌락주의에 따르면 쾌락은 그 자체로 좋으며, 다른 것들은 쾌락을 가져다주거나 고통을 피하게 하는 정도에 따라서만 가치를 지닌다.[14]일부 비평가들은 굴욕적이거나 가학적인 쾌락과 같이 특정 쾌락은 가치가 없거나 심지어 나쁘다고 주장한다.[20] 가치 다원주의자들은 쾌락 외에 다른 것도 가치를 지닌다고 주장한다. G. E. 무어는 아름다운 세계와 쓰레기 더미 세계를 비교하는 사고 실험을 통해, 아름다움이 쾌락 외적인 가치의 근원이 될 수 있다고 주장했다.[22]

로버트 노직은 인공적인 쾌락을 만들어낼 수 있는 경험 기계 사고 실험을 통해 쾌락주의를 비판했다. 그는 쾌락주의가 진정성과 진정한 경험의 가치를 설명할 수 없다고 보았다. 대부분의 사람들이 쾌락만 있는 가상현실 속에서 살고 싶어 하지 않을 것이라는 점을 지적하며, 쾌락 외에 다른 가치도 중요함을 강조했다.[18]

2. 3. 윤리적 쾌락주의

윤리적 또는 규범적 쾌락주의는 쾌락 추구와 고통 회피가 인간 행동의 가장 높은 도덕적 원칙이라는 주장이다. 이는 의무, 정의, 덕과 같은 다른 도덕적 고려 사항이 쾌락과 고통에 영향을 미치는 범위 내에서만 관련이 있음을 의미한다.[26]윤리적 쾌락주의는 종종 행위가 최상의 결과를 가져오면 옳다고 주장하는 결과주의의 한 형태로 이해된다. 가치 쾌락주의와 결합하여 결과의 내재적 가치를 쾌락과 고통에 연결하기도 한다. 결과적으로, 가치 쾌락주의에 대한 찬반 논쟁은 윤리적 쾌락주의에도 적용된다.[30]

인간은 쾌락을 산출하는 행위를 해야 한다는 규범이다. 그 행위를 위해 고려하는 쾌락이 자기 자신의 것만인지에 따른 이기주의, 관련된 모든 사람의 것인지에 따른 공리주의로 구분된다.

2. 3. 1. 이기적 쾌락주의

'''심리학적 쾌락주의'''(Psychological hedonism) 혹은 '''동기적 쾌락주의'''(motivational hedonism)는 무엇이 우리에게 동기를 부여하는지에 관한 실험적 이론이다. 이에 의하면 인간의 모든 행동은 쾌락(pleasure)을 증대하고 고통(pain)을 피하는 것을 목표로 한다.[118][119] 이는 항상 에고이즘(egoism)과 함께 이해된다. 즉 사람은 오로지 자기의 행복을 추구한다는 것이다.[120]윤리적 쾌락주의 이론은 이기적 쾌락주의와 공리주의 이론으로 나눌 수 있다. 이기적 쾌락주의는 각 개인이 자신의 쾌락만을 추구해야 한다고 말한다. 이 논쟁적인 관점에 따르면, 사람은 다른 사람의 행복이 자신의 웰빙에 영향을 미치는 경우에만 다른 사람의 행복에 관심을 가질 도덕적 이유가 있다. 예를 들어, 어떤 사람이 다른 사람에게 해를 끼치는 것에 대해 죄책감을 느낀다면, 그렇게 하지 않을 이유가 있다. 그러나 사람은 다른 사람에게 해를 끼칠 자유가 있으며, 전반적으로 이익을 얻는다면 도덕적으로 그렇게 해야 할 의무가 있을 것이다.[27]

2. 3. 2. 공리주의적 쾌락주의

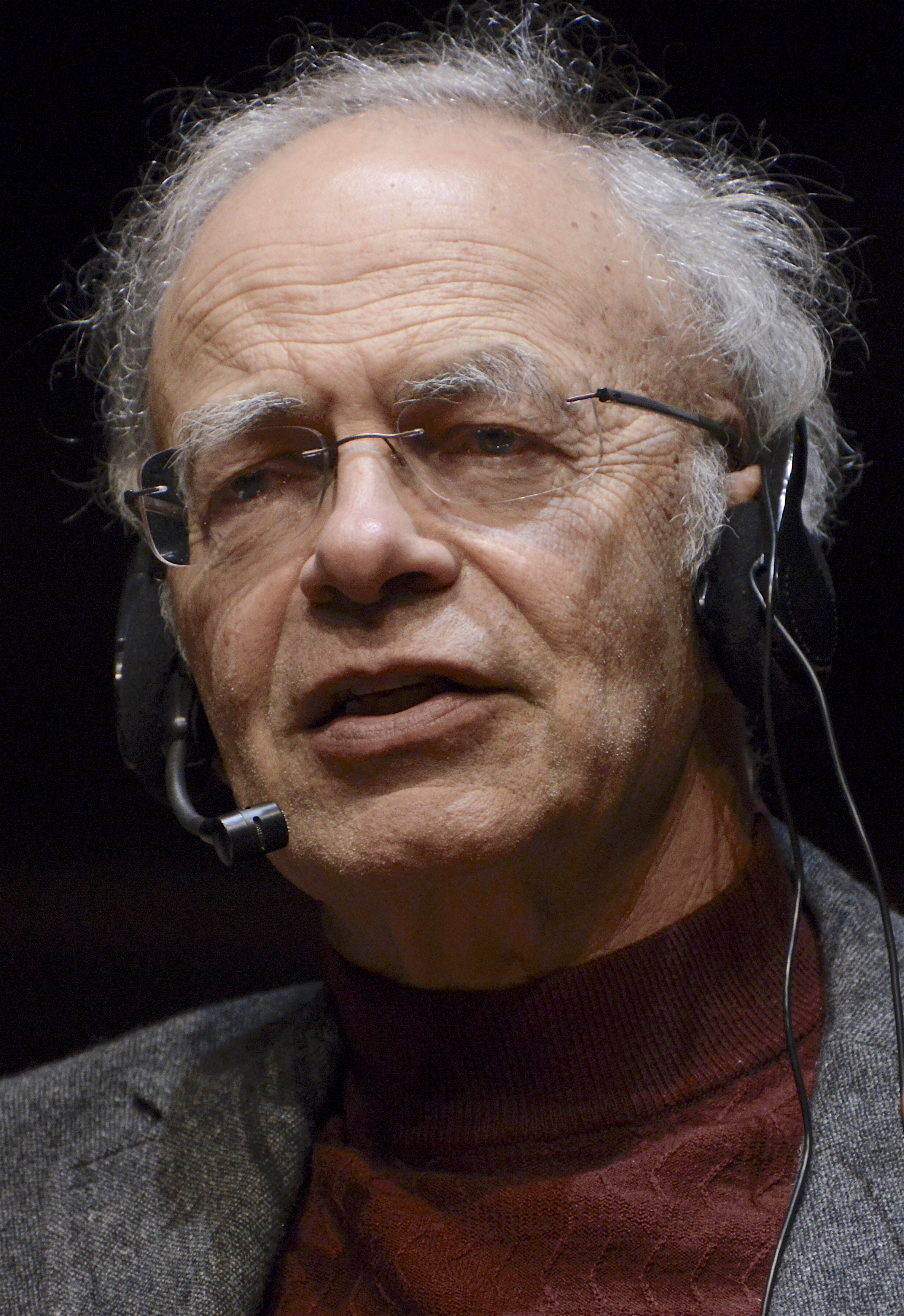

윤리적 쾌락주의는 쾌락 추구와 고통 회피가 인간 행동의 가장 높은 도덕적 원칙이라는 주장이다.[26] 즉, 의무, 정의, 덕과 같은 다른 도덕적 고려 사항은 쾌락과 고통에 영향을 미치는 범위 내에서만 관련이 있다.[26]윤리적 쾌락주의 이론은 이기적 쾌락주의와 공리주의 이론으로 나눌 수 있다. 이기적 쾌락주의는 각 개인이 자신의 쾌락만을 추구해야 한다고 주장한다. 반면, 공리주의적 쾌락주의는 ''고전적 공리주의''라고도 하며, 모든 사람의 행복이 중요하다고 주장한다. 이는 자신의 행동에 영향을 받는 모든 사람의 행복 총합을 최대화해야 한다는 것이다.[28] 이 총합에는 자신의 행복도 포함되지만, 다른 사람의 행복에 비해 특별한 선호 없이 여러 요인 중 하나일 뿐이다.[28] 따라서 공리주의적 쾌락주의는 때때로 사람들이 다른 사람에게 혜택을 주기 위해 자신의 즐거움을 포기하도록 요구한다.[29] 예를 들어, 철학자 피터 싱어는 수입이 좋은 사람들이 상당 부분 기부금을 기부해야 하는데, 그 이유는 이 돈이 도움이 필요한 사람들에게 더 많은 행복을 가져다줄 수 있기 때문이라고 주장한다.[29]

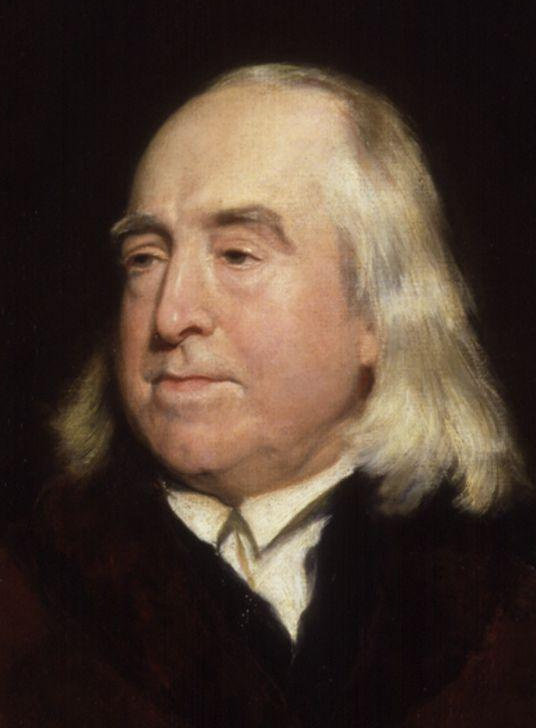

제러미 벤담은 쾌락주의를 사회 원리로 제창하며 공리주의를 주장했다. 그는 쾌락을 강도, 지속성, 확실성, 근접성 등 7가지 척도로 계산할 수 있다고 보고, 그 총계를 사회 전체에서 최대화하는 (최대 다수의 최대 행복) 행위를 선악의 기준으로 여겼다.

존 스튜어트 밀은 벤담의 쾌락주의를 수정하여 쾌락에도 질적 차이(고하)가 있어 단순하게 계산할 수 없다고 주장하는 질적 쾌락주의를 주장했다.

3. 쾌락주의의 역사

"쾌락주의"라는 단어는 고대 그리스어 ἡδονή|헤도네grc에서 유래되었으며, "쾌락"을 의미한다.[3] 영어에서 이 단어가 처음 사용된 것은 1850년대이다.[4]

심리학적 쾌락주의는 인간의 모든 행동이 쾌락을 늘리고 고통을 줄이는 것을 목표로 한다는 이론이다.[118][119] 이는 사람들이 오로지 자신의 행복만을 추구한다는 에고이즘과 연결되기도 한다.[120] 그러나 쾌락을 추구하는 행동이 실제로는 더 적은 쾌락을 가져온다는 점에서 자멸적이라는 쾌락주의의 모순이 제기되기도 한다.[121][122]

심리학적 쾌락주의는 모든 행동을 쾌락 추구로 해석하려는 일반화 때문에 많은 논쟁을 불러일으킨다. 건강, 자기계발, 사후 명성과 같은 이기적 동기나 자식의 행복, 큰 명분을 위한 희생과 같은 이타적 동기는 쾌락으로만 설명하기 어렵다는 비판이 있다.[118][120] 또한, 쾌락 추구가 일부 사람들에게는 동기 부여의 한 유형일 뿐이며, 모든 경우를 쾌락과 고통으로 재해석하는 것은 자기반성과 모순된다는 지적도 있다.[123] 무엇이 사람에게 동기를 부여하는지는 철학이 아닌 심리학의 영역이므로, 실험적 증거가 필요하다는 비판도 제기된다.[121][120]

3. 1. 고대 쾌락주의

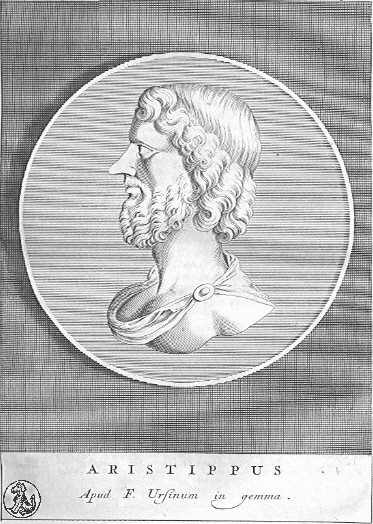

키레네의 아리스티푸스(기원전 435-356년)는 철학적 쾌락주의의 초기 옹호자로 여겨진다.[54] 그는 소크라테스(기원전 469–399년경)의 제자로서, 개인적 쾌락이 최고의 선이라는 쾌락적 이기주의를 주장했다.[55] 키레네 학파는 장기적인 결과보다 즉각적인 감각적 쾌락의 충족을 중요하게 생각했다.[56] 플라톤(기원전 428–347년경)은 이 견해를 비판하며, 덕과 합리성에 맞는 쾌락 추구를 제안했다.[58] 아리스토텔레스(기원전 384–322년)는 쾌락을 에우다이모니아 (행복)와 연결시켰다.[60]에피쿠로스(기원전 341–271년)는 즉각적인 만족 추구와는 다른 쾌락주의를 발전시켰다. 그는 과도한 욕망과 불안이 고통을 야기하므로, 절제, 평온한 마음, 고통 회피를 추구해야 한다고 주장했다.[24] 안티스테네스(기원전 446—366년경)를 따르는 견유학파는 쾌락을 자유의 장애물로 보았다.[61] 스토아 학파는 쾌락 추구와 고통 회피 대신 덕과 성실성에 집중했다.[62] 루크레티우스(기원전 99–55년경)는 에피쿠로스 학파를 확장하여 죽음에 대한 두려움 극복의 중요성을 강조했다.[63]

고대 인도의 차르바카 학파는 기원전 6세기와 5세기 사이에 쾌락적 이기주의를 발전시켰다. 그들은 무신론 또는 사후 세계가 없다고 믿으며 현재의 삶을 즐기도록 했다. 힌두교, 불교, 자이나교는 금욕적인 생활 방식을 권장했다.[64] 고대 중국의 양주(기원전 440–360년경)는 인간 본성이 자기 이익을 따르고 개인적 욕망을 충족시키는 것이라고 주장했다. 그의 쾌락적 이기주의는 양가 학파에 영향을 주었다.[66]

3. 2. 중세 및 근대 쾌락주의

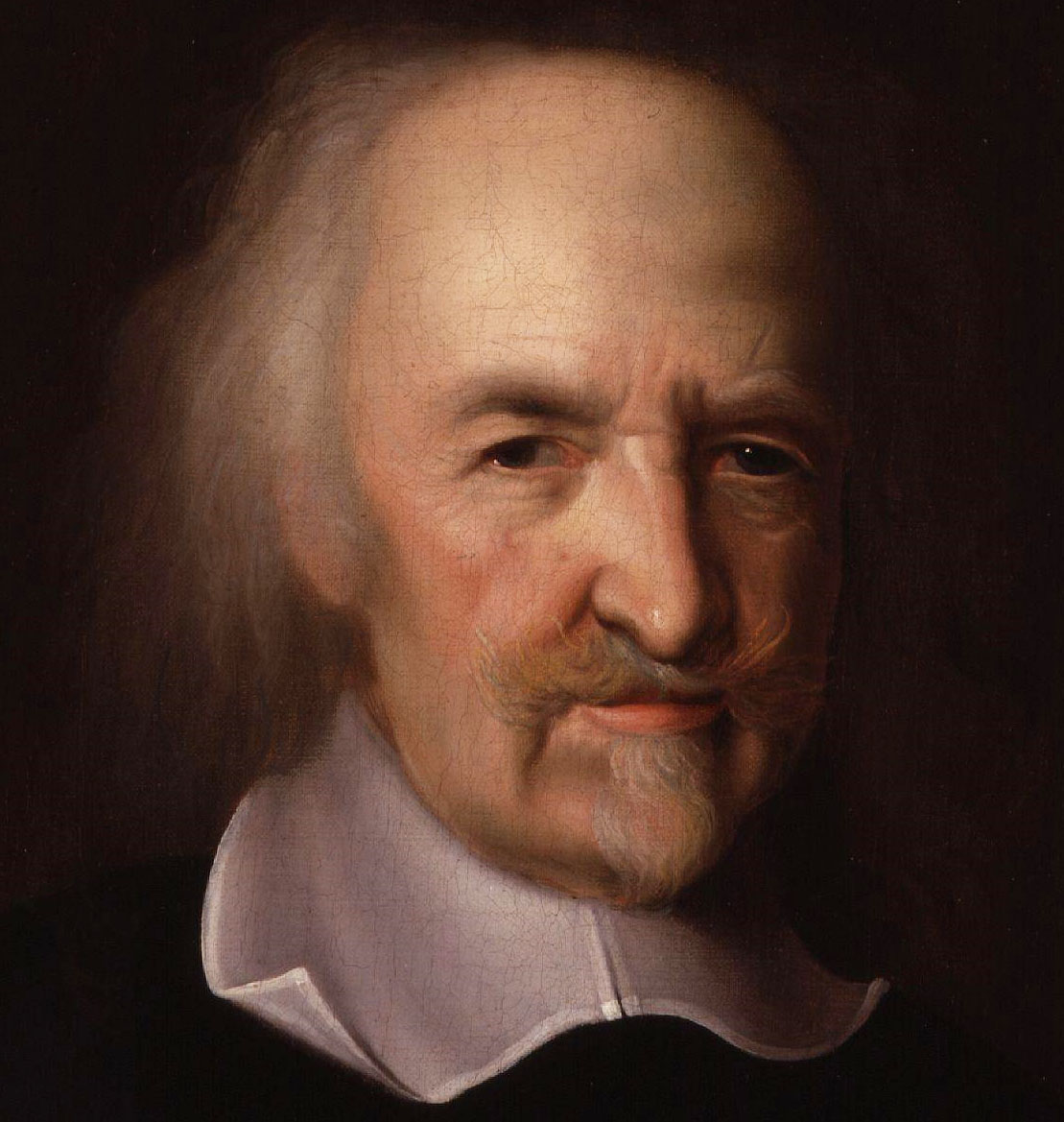

중세 철학에서 쾌락주의는 큰 주목을 받지 못했다.[67] 초기 기독교 철학자 히포의 아우구스티누스(354-430)는 고대 그리스 철학의 쾌락주의를 비판하며, 세속적 쾌락은 신앙생활에 방해가 된다고 경고했다.[69] 토마스 아퀴나스(1225-1274)는 쾌락주의에 대해 다소 복합적인 관점을 제시했는데, 일부 학자들은 이를 영적인 쾌락주의로 보기도 한다. 그는 인간이 본성적으로 행복을 추구하며, 신의 지복직관을 통해서만 진정으로 행복해질 수 있다고 주장했다.[70] 이슬람 철학에서 쾌락은 아부 바크르 알 라지(864-925/932) 철학의 중심 주제였다. 그는 에피쿠로스 학파처럼 과도함과 금욕주의를 피하는 절제된 삶을 권장했다.[71] 알 파라비(878-950)와 아비센나(980-1037)는 사후에만 도달 가능한 지적 행복이 인간의 최고선이라고 주장했다.[74]근대 초기, 로렌초 발라(1406-1457경)는 기독교 윤리와 에피쿠로스 학파의 쾌락주의를 결합하여, 감각적 쾌락이 기독교적 덕목과 관련된 천상의 쾌락으로 가는 디딤돌이라고 주장했다.[75] 쾌락주의는 계몽주의 시대에 중요해졌다.[76] 토마스 홉스(1588-1679)의 심리적 쾌락주의는 쾌락에 대한 자기 이익이 모든 인간 행동의 근원이라고 보았다.[5] 존 로크(1632-1704)는 쾌락과 고통이 선과 악의 유일한 원천이라고 말했다.[78] 조지프 버틀러(1692-1752)는 심리적 쾌락주의에 반대하며, 음식이나 야망 등의 욕망은 쾌락 자체가 아닌 외부 대상에 향한다고 주장했다.[79] 데이비드 흄(1711-1776)은 쾌락과 고통이 윤리적 가치의 척도이자 열정을 일으키는 주요 동기라고 보았다.[81] 사드 후작(1740-1814)의 방탕한 소설은 도덕적, 성적 억제 없이 쾌락을 추구하는 극단적인 쾌락주의를 묘사했다.[82]

제러미 벤담(1748-1832)은 고전적 공리주의라는 영향력 있는 쾌락주의를 발전시켰다. 그는 이기적 쾌락주의를 거부하고 최대 다수의 최대 행복을 추구해야 한다고 주장했다. 그는 쾌락과 고통의 강도, 지속 시간 등을 고려하여 행동의 가치를 평가하는 쾌락 계산 개념을 도입했다.[84] 그의 제자 존 스튜어트 밀(1806-1873)은 벤담의 양적 쾌락(강도, 지속 시간)에 대한 강조가 단순한 감각적 쾌락을 지나치게 강조할 것을 우려했다. 그래서 쾌락의 질을 추가하여 정신의 쾌락이 육체의 쾌락보다 더 가치 있다고 주장했다.[86] 헨리 시지윅(1838-1900)은 공리주의를 더욱 발전시키고 윤리적/심리적 쾌락주의, 이기적/보편적 쾌락주의 등 여러 핵심 개념을 명확히 했다.[87]

4. 쾌락주의에 대한 비판

심리학적 쾌락주의는 인간의 모든 행동이 쾌락을 늘리고 고통을 줄이는 것을 목표로 한다는 이론이다.[118][119] 이는 사람들이 오로지 자신의 행복만을 추구한다는 에고이즘과 연결되기도 한다.[120] 그러나 이러한 주장은 모든 행동을 쾌락 추구로 해석하는 것에 대한 상당한 논쟁을 불러일으킨다.[121][120][123]

이에 대한 비판은 다음과 같다.

- 쾌락 이외의 다른 것에 대한 이기적 동기(건강, 자기계발, 사후 명성 등)나 이타적 동기(자식의 행복, 대의를 위한 희생 등)와 같이 쾌락으로 설명하기 어려운 행동들이 존재한다.[118][120] 물론 심리학적 쾌락주의는 이러한 행동들을 쾌락 추구 행동으로 재해석하기도 한다. 예를 들어 자식이 행복한 것을 보거나 죽음이 의미있을 것이라는 기대가 쾌락을 가져다준다고 주장한다.[118][120][121]

4. 1. 쾌락주의의 역설

쾌락주의의 모순(paradox of hedonism)은 쾌락 추구 행동이 다른 동기에서 초래하는 것보다 실질적인 쾌락을 불러오는 것이 더 적다는 점에서 자멸적이라는 가설이다.[121][122] 쾌락의 역설은 쾌락을 직접적으로 추구하는 것이 역효과를 낳는다는 주장이다. 행복해지려는 의식적인 시도는 대개 실패하여 개인의 행복에 걸림돌이 된다고 말한다. 한 해석에 따르면 쾌락을 얻는 가장 좋은 방법은 쾌락 자체를 목표로 삼기보다는 다른 노력을 따르는 것이며, 쾌락은 그 부산물로 얻어진다. 예를 들어, 이 관점에 따르면 게임에서 이기려고 노력하는 테니스 선수가 즐거움을 극대화하려는 테니스 선수보다 활동을 더 즐길 수 있다. 쾌락의 역설이 어느 정도까지 진실인지에 대해서는 논란이 있는데, 적어도 어떤 경우에는 쾌락의 추구가 성공하기 때문이다.[49]행위의 결과로서 따라올 쾌락 그 자체를 목적으로 얻으려고 노력하면 할수록, 오히려 쾌락을 얻는 것은 어려워진다는 역설이다. 예를 들어, 스포츠에서 가장 즐거운 순간은 딴 데 한눈 팔지 않고 몰두하고 있을 때이지만, 쾌락을 너무 의식하면 스포츠에 열중할 수 없으며, 따라서 쾌락을 목표로 하지 않을 때 오히려 더 많은 쾌락을 얻을 수 있다는 것이다.

4. 2. 자연주의적 오류

G.E. 무어는 선을 자연물로 정의하는 태도를 자연주의적 오류라고 칭하며 비판했다. 쾌락주의는 "선이란 쾌락이다"라고 하는 윤리학설이므로 자연주의적 오류에 해당한다.5. 현대 사회와 쾌락주의

철학과 심리학 분야에서 사용하는 학술 용어 '쾌락주의'는 일상생활에서는 경멸적인 의미로 쓰이는 경우가 많다. '민간 쾌락주의'라고도 불리는 이 용어는 단기적인 만족을 이기적으로 추구하는 생활 방식을 의미한다. 예를 들어, 자신의 행동이 가져올 장기적인 결과를 고려하지 않고 성관계나 마약에 탐닉하는 사람은 이러한 의미에서 쾌락주의적으로 행동하는 것이다. 이러한 행동은 개인과 주변 사람들에게 건강, 재정, 관계, 사회적 책임 등 다양한 영역에서 부정적인 영향을 미칠 수 있다.[32] 그러나 대부분의 철학적 쾌락주의자들은 민간 쾌락주의가 장기적인 행복으로 이어진다는 생각에는 동의하지 않는다.[32]

긍정 심리학은 행복을 증진하고 최적의 인간 기능을 연구하는 학문이다. 긍정 심리학은 정신 질환의 부재를 넘어선 최적의 기능을 강조하며, 개인적 수준에서는 쾌락과 고통의 경험, 성격 특성의 역할을, 사회적 수준에서는 사회 제도가 인간의 행복에 미치는 영향을 연구한다.[105]

쾌락 심리학은 즐겁고 불쾌한 경험을 연구하는 긍정 심리학의 주요 분야 중 하나이다. 쾌락 심리학은 쾌락과 고통과 관련된 다양한 의식 상태를 비교하고, 이러한 상태의 역할과 생물학적 기능을 조사한다. 또한, 생물학적, 사회적 수준에서 이러한 경험을 유발하는 상황을 탐구하며, 무쾌감증이나 쾌락 혐오증과 같은 쾌락에 대한 심리적 장애도 연구한다.[107][108] 긍정 심리학과 쾌락 심리학은 쾌락과 고통의 경험, 그리고 이에 영향을 미치는 과정을 과학적으로 이해함으로써 쾌락주의와 관련이 있다.[109]

경제학 분야에서 후생 경제학은 경제 활동이 사회 후생에 미치는 영향을 연구한다. 이는 경제적 과정과 정책을 평가하기 위해 복지를 고려하는 규범 경제학의 한 형태로 이해되기도 한다. 쾌락주의적 접근 방식은 쾌락이 이러한 평가의 주요 기준이라고 명시하며, 경제 활동이 사회적 행복을 증진하는 것을 목표로 해야 함을 의미한다.[110] 행복 경제학은 부와 같은 경제 현상과 개인의 행복 사이의 관계를 연구하는 밀접하게 관련된 분야이다.[111] 경제학자들은 소유자의 효용 또는 쾌락에 미치는 영향을 기반으로 상품의 가치를 추정하는 방법인 쾌락 회귀를 사용하기도 한다.[112]

동물 윤리는 동물에 대한 인간 행동을 연구하는 윤리의 한 분야이다. 쾌락주의는 동물 복지에 대한 이론으로서 이 분야에서 중요한 위치를 차지한다. 쾌락주의는 인간이 동물에게 가해지는 해를 최소화하기 위해 동물이 느끼는 방식에 미치는 영향을 고려해야 한다고 강조한다.[114] 일부 정량적 쾌락주의자는 인간과 다른 동물이 경험하는 쾌락과 고통 사이에 큰 차이가 없다고 주장하며, 모든 지각력 있는 동물에게 도덕적 고려 사항이 동등하게 적용되어야 한다고 말한다. 반면, 일부 질적 쾌락주의자는 인간의 경험이 더 높은 형태의 쾌락과 고통을 포함하기 때문에 더 중요하다고 주장한다.[115]

많은 종교 전통이 쾌락주의를 비판하지만, 기독교 쾌락주의와 같이 쾌락주의 또는 그 특정 측면을 수용한 경우도 있었다.[116] 쾌락주의의 요소는 소비주의, 엔터테인먼트 산업, 성 혁명의 지속적인 영향을 포함한 다양한 형태의 대중 문화에서도 발견된다.[117]

6. 한국 사회와 쾌락주의

쾌락주의는 소비주의, 엔터테인먼트 산업, 성 혁명과 같은 다양한 형태의 대중 문화에서 그 요소를 찾아볼 수 있다.[117]

6. 1. 한국 사회에서의 논쟁

긍정 심리학은 최적의 기능이 단순히 정신 질환이 없는 상태를 넘어서는 것이라고 강조하며, 사회 제도가 인간의 행복에 미치는 영향을 연구한다.[105] 쾌락 심리학은 긍정 심리학의 주요 기둥 중 하나로, 쾌락과 고통과 관련된 다양한 의식 상태를 비교하고 사람들이 무엇을 접근하고 피해야 하는지에 대한 신호, 미래 행동 패턴을 강화하거나 억제하기 위한 보상과 처벌로서의 이러한 상태의 역할 등을 연구한다.[107]경제학 분야에서 후생 경제학은 경제 활동이 사회 후생에 미치는 영향을 조사하는데, 쾌락주의적 접근 방식은 쾌락이 이러한 평가의 주요 기준이라고 명시한다.[110] 행복 경제학은 경제 현상과 개인의 행복 사이의 관계를 연구하는 분야이며,[111] 경제학자들은 상품의 가치를 추정하는 방법인 쾌락 회귀를 사용하기도 한다.[112]

는 공리주의를 동물 윤리 문제에 적용했다.[113] 동물 윤리에서 쾌락주의는 동물 복지에 대한 이론으로서 영향력 있는 입장인데, 인간이 동물에게 행해지는 해를 최소화하기 위해 행동이 동물들이 느끼는 방식에 미치는 영향을 고려할 책임이 있다고 강조한다.[114]

많은 종교 전통이 쾌락주의를 비판하지만, 기독교 쾌락주의와 같이 쾌락주의 또는 특정 측면을 받아들인 경우도 있다.[116] 쾌락주의의 요소는 소비주의, 엔터테인먼트 산업, 성 혁명 등 다양한 형태의 대중 문화에서도 발견된다.[117]

참조

[1]

harvnb

[2]

harvnb

[3]

harvnb

[4]

harvnb

[5]

harvnb

[6]

harvnb

[7]

harvnb

[8]

harvnb

[9]

harvnb

[10]

harvnb

[11]

harvnb

[12]

harvnb

[13]

harvnb

[14]

harvnb

[15]

harvnb

[16]

harvnb

[17]

harvnb

[18]

harvnb

[19]

harvnb

[20]

harvnb

[21]

harvnb

[22]

harvnb

[23]

harvnb

[24]

harvnb

[25]

harvnb

[26]

harvnb

[27]

harvnb

[28]

harvnb

[29]

harvnb

[30]

harvnb

[31]

harvnb

[32]

harvnb

[33]

harvnb

[34]

harvnb

[35]

harvnb

[36]

서적

[37]

서적

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

서적

[43]

서적

[44]

서적

[45]

서적

[46]

서적

[47]

서적

[48]

서적

[49]

서적

[50]

서적

[51]

서적

[52]

서적

[53]

서적

[54]

서적

[55]

서적

[56]

서적

[57]

서적

[58]

서적

[59]

서적

[60]

서적

[61]

서적

[62]

서적

[63]

서적

[64]

서적

[65]

서적

[66]

서적

[67]

서적

[68]

서적

[69]

서적

[70]

서적

[71]

multiref

[72]

harvnb

[73]

harvnb

[74]

multiref

[75]

harvnb

[76]

harvnb

[77]

harvnb

[78]

multiref

[79]

multiref

[80]

harvnb

[81]

multiref

[82]

harvnb

[83]

harvnb

[84]

multiref

[85]

harvnb

[86]

multiref

[87]

multiref

[88]

harvnb

[89]

multiref

[90]

harvnb

[91]

harvnb

[92]

multiref

[93]

multiref

[94]

harvnb

[95]

harvnb

[96]

multiref

[97]

multiref

[98]

multiref

[99]

multiref

[100]

multiref

[101]

multiref

[102]

multiref

[103]

multiref

[104]

multiref

[105]

multiref

[106]

문서

multiref Merriam-Webster 2024, HarperCollins 2024

[107]

문서

multiref Kahneman, Diener, Schwarz 1999, Vittersø 2012, Kaczmarek 2023

[108]

문서

multiref American Psychological Association 2018, Doctor, Kahn 2010, Campbell 2009

[109]

문서

multiref Vittersø 2012, Kahneman, Diener, Schwarz 1999

[110]

문서

multiref Hausman 2010, Mishan 2008

[111]

문서

Graham 2012

[112]

문서

multiref Goodstein, Polasky 2017, Hackett, Dissanayake 2014

[113]

문서

Miligan 2015

[114]

문서

multiref Wilson, Gordon, "Bioethics", Robbins, Franks, von Keyserlingk 2018

[115]

문서

multiref Lazari-Radek 2024, Lazari-Radek, Singer 2014, Weijers 2019, Tilley 2012

[116]

문서

multiref Piper 2011, Chryssides 2013

[117]

문서

multiref Danesi 2016, Blue 2013, Boden 2003, Smith 1990

[118]

서적

Routledge Encyclopedia of Philosophy

https://philpapers.o[...]

Routledge

1996

[119]

서적

Macmillan Encyclopedia of Philosophy, 2nd Edition

https://philpapers.o[...]

Macmillan

2006

[120]

웹인용

Psychological hedonism

https://www.britanni[...]

2021-02-02

[121]

웹인용

Hedonism

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2019

[122]

저널

Explaining the Paradox of Hedonism

https://philpapers.o[...]

2019

[123]

웹인용

Hedonism

https://iep.utm.edu/[...]

2021-01-29

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com