동관한기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

동관한기는 후한 시대 황실 도서관이자 역사 편찬 기관으로, 후한 광무제부터 헌제 시대까지 여러 차례에 걸쳐 편찬되었다. 처음에는 '한기'로 불렸으며, 이후 '동관한기' 등으로 불리며 후한의 역사를 기록했다. 명제 시기부터 시작하여 안제, 환제, 영제 시기를 거치며 여러 학자들이 참여하여 내용을 확장했으며, 멸망 후 양표에 의해 최종적으로 정리되어 총 143권으로 완성되었다. 《동관한기》는 중국 역사학계에서 삼국 시대에는 삼사로 여겨질 만큼 중요한 역사서였으나, 《후한서》의 등장으로 점차 쇠퇴했다. 현대에는 1차 사료에 가까운 기록을 담고 있어 사료적 가치가 높게 평가받지만, 1차 사료로만 보기 어렵다는 견해도 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중국의 역사책 - 자치통감

사마광이 편찬한 《자치통감》은 기원전 403년부터 959년까지 1362년간의 중국 역사를 연대순으로 기록한 294권의 방대한 편년체 역사서로, 통치자들의 흥망성쇠를 통해 정치적 교훈을 제시하고 다양한 시각과 사마광의 역사관을 담아 송대 이후 역사 연구에 큰 영향을 미쳤다. - 중국의 역사책 - 춘추좌씨전

《춘추좌씨전》은 춘추 시대 노나라의 역사를 기록한 책으로, 춘추 시대의 사건들을 노나라의 관점에서 서술하며, 문학적 가치 또한 높이 평가받는다. - 기전체 - 삼국지

진수가 쓴 《삼국지》는 위, 촉, 오 삼국의 역사를 기록한 기전체 역사서로, 위지, 촉지, 오지로 구성되어 있으며, 후대에 《삼국지연의》에 영향을 주고 동아시아 역사 연구에 중요한 자료로 쓰인다. - 기전체 - 삼국사기

《삼국사기》는 고려 시대 김부식이 1145년에 완성한 기전체 형식의 역사서로, 삼국의 건국부터 멸망까지의 역사를 기록하고 있으며, 신라 중심적인 시각이라는 비판도 있지만 한국 고대사 연구에 필수적인 자료로 평가받는다.

| 동관한기 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| 제목 | 동관한기 |

| 원제 | 東觀漢記 |

| 저자 | 반고, 유진, 채옹 등 |

| 편찬 시기 | 후한 |

| 언어 | 한문 |

| 내용 | |

| 분야 | 역사 |

| 시대 | 후한 |

| 체재 | 기전체 |

| 권수 | 143권 (원래), 현재 23권 (일부) |

| 내용 요약 | 후한 초기의 역사를 기록. 광무제부터 영제까지의 황실 기록, 주요 인물 전기, 사건 기록 등을 포함. |

| 역사적 가치 | |

| 특징 | 후한서 편찬의 주요 참고 자료가 됨. 삼국지 배송지 주석의 인용 자료로 활용. 사기, 한서와 함께 '삼사'로 불리기도 함. |

| 현대 역사학에서의 사료적 가치 | 후한 시대 연구에 필수적인 자료. 특히 후한 초기의 정치, 사회, 문화 연구에 중요한 정보 제공. 다만, 현존하는 자료가 일부에 불과하여 연구에 제한이 있음. |

| 기타 | |

| 관련 문서 | 후한서 삼국지 사기 한서 |

2. 명칭

'동관(東觀)'은 후한 시대 황실 도서관이자 역사 편찬 기관의 명칭이다.[6] 원래는 '한기(漢記)'라고 불렸지만, 남북조 시대부터 '동관한기(東觀漢記)', '동관기(東觀記)', '동관(東觀)' 등으로 기록된 것이 확인된다.[7]

72년 한 명제의 명령으로 한 광무제의 치세를 기록한 역사 편찬이 시작되었다. 이후 120년 등 태후, 151년 또는 152년 한 환제, 172년에서 177년 사이 한 령제의 명령으로 내용이 확장되었다. 영제 시기에 텍스트는 《동관한기》(東觀漢記)로 개명되었다.

3. 편찬 과정

220년 후한 멸망 후, 양표는 225년 사망 전까지 개인적으로 수정 및 확장을 진행하여 총 143권으로 후한 전체 역사를 다루게 되었다.

이와 같이 대략 4차례의 편찬 과정을 거쳐 『동관한기』가 완성되었다.

3. 1. 명제 시기 (1차)

72년, 한 명제는 아버지 한 광무제의 치세를 기록한 역사를 편찬하라고 명했다. 반고, 진종, 尹敏|윤민중국어, 맹기, 馬嚴|마엄|마엄 (한나라)중국어, 杜撫|두부|두부 (한나라)중국어가 편찬자로 선택되었다. 이들은 낙양 남궁(南宮)의 도서관이자 기록 보관소인 난대(蘭臺)에서 작업했다. 그 결과, 22년부터 57년까지를 다룬 28장 분량의 《건무주기》(建武注記)가 완성되었다.

광무제는 도참을 이용하여 지배 강화를 도모했지만, 도참에는 과격한 혁명 사상이 포함되어 있어 후한의 반대 세력에게도 이용될 수 있었다. 따라서 후한 왕조는 도참을 근거로 하는 여러 세력[9]에 대규모 탄압을 가하기도 했다.[10]

반고는 아버지 반표가 시작한 수사 사업을 이어받아 『한서』를 편찬한 것으로 유명하다. 낭대령사로 『동관한기』의 광무제기의 원형이 되는 「세조본기」 편수에 참여했다. 이 「세조본기」 편찬을 통해 반고는 도참에 근거하여 한 왕조 지배를 옹호하는 역사관을 밝혀 명제의 신임을 얻어 『한서』 속편을 짓는 것을 허락받았다.[30]

후한 초기에는[31] 국력에 여유가 없어 황폐화된 경제 회복과 정권 확립이 급선무였고, 참위 사상이 우세하여 역사 서술은 그다지 중요하게 여겨지지 않았다.[32] 그러나 명제가 즉위한 후 정치 경제 상황이 안정되면서 문화 사업에도 주력하게 되었다. 반고가 『한서』를 사적으로 저술했고, 명제가 그것을 읽고 궁중에서 그 편찬을 계속하도록 명했으며, 진종・윤민・맹기 3명과 함께 공동으로 광무제의 본기를 편찬하게 했다. 게다가 3명 외에 두무・마엄・유복・가규 4명과 함께 광무제의 공신, 그리고 평림군·신시군, 더불어 공손술의 사적에 대해 열전을 편찬하게 했으며, 반고는 열전·재기 28편을 올렸다.

3. 2. 안제 시기 (2차)

120년, 등 태후는 유진, 이우, 유도구, 유의에게 《건무주기》를 확장하여 《한기(漢記)》를 편찬하도록 지시했다.[34] 이들은 남궁의 도서관인 동관(東觀)에서 작업했다.[11][12] 유진 등은 본기, 표 외에 명신, 절사, 유림, 외척에 관한 열전을 갖추어 건무 연간부터 영초 연간까지를 다루었고, 이로써 국사로서의 체제를 처음 갖추었다. 유진 등이 사망한 후, 복무기, 황경 등이 사업을 이어받아 제후왕, 왕자, 공신, 은택후의 표 및 남선우와 서강의 열전, "지리지"를 추가했다.

3. 3. 환제 시기 (3차)

151년 또는 152년, 한 환제는 부무기, 황경, 边韶|변소중국어, 朱穆|주목중국어, 조수, 延笃|연독중국어에게 《한기》를 확장하도록 명령했다. 이들은 동관에서 텍스트를 확장하여 《한기》를 총 114장으로 만들었다. 이 확장은 107년부터 146년까지의 시기를 다루었다.

원가 원년(151년), 환제는 변소, 최식, 주목, 조수에게 "효목황전", "효숭황전"[35] 및 "순렬황후전"을 편찬하게 하고, 외척열전과 유림열전을 증보하게 했다. 또한 최식, 조수에게 연독과 공동으로 백관표를 만들게 하고, 순제조의 공신인 손정, 곽진의 열전을 더하게 했으며, 정중, 채륜 등의 열전을 만들게 했다. 이때 만들어진 것은 대략 114편이었다[26].

3. 4. 영제 ~ 헌제 시기 (4차)

172년에서 177년 사이 한 령제는 다시 텍스트 확장을 명령했으며, 마미디, 韓說|한설중국어, 채옹, 노지, 楊彪|양표중국어가 편찬자로 참여했다. 이 시점에서 텍스트는 《동관한기》(東觀漢記)로 개명되었으며 서기 167년까지의 기간을 다루었다.[9]

220년에 후한이 멸망한 후, 양표는 225년에 사망하기 전 마지막 수정 및 확장을 위해 개인적으로 텍스트를 작업했다. 이로 인해 텍스트는 143권으로 늘어났으며, 이제 텍스트는 후한의 멸망까지 후한 전체 역사를 다루게 되었다.[10]

4. 내용 구성

오수평(吳樹平) 교주본(校注本) 기준 『동관한기』는 22권으로 구성되어 있으며, 기(紀), 표(表), 지(志), 전(傳), 재기(載記) 등으로 구성되어 있다.

| 구분 | 권 | 내용 |

|---|---|---|

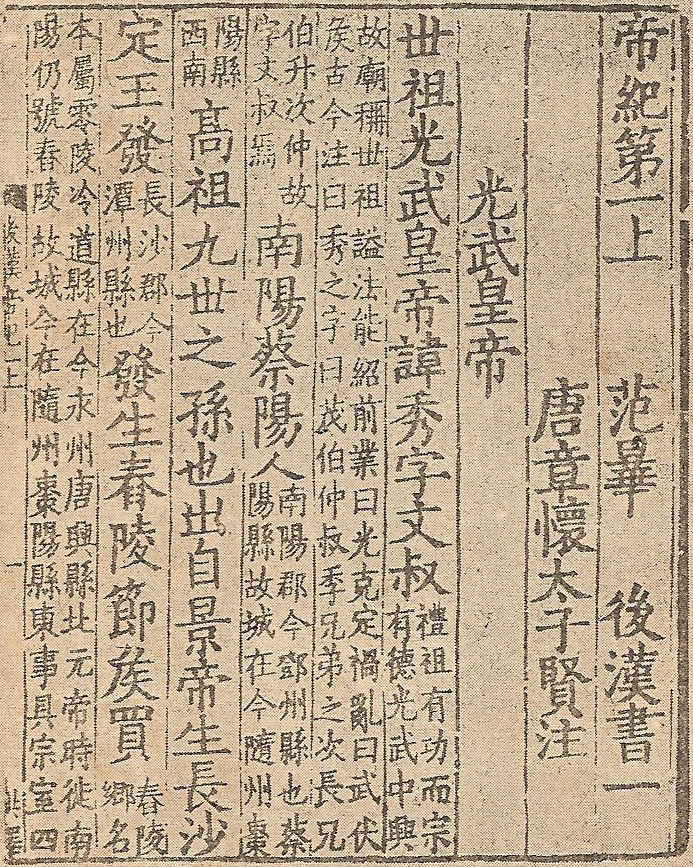

| 기(紀) | 권1 | 세조 광무황제 |

| 권2 | 현종 효명황제・숙종 효장황제・목종 효화황제・효상황제 | |

| 권3 | 공종 효안황제・경종 효순황제・효충황제・효질황제・위종 효환황제・효령황제 | |

| 표(表) | 권4 | 제왕표・왕자후표・공신표・은택후표・백관표 |

| 지(志) | 권5 | 율력지・예지・악지・교사지・천문지・지리지・조회지・거복지 |

| 전(傳) | 권6 | 황후: 광렬 음황후・명덕마황후・장덕 두황후・경은 송황후・효화 음황후・화희 등황후・안사 염황후・순렬 양황후・두귀인・효숭 언황후・효환 등황후・영제 송황후・영사 하황후 |

| 권7 | 종실 제왕 효황: 제무왕 연・북해정왕 흥・북해경왕 목・조효왕 량・유홍・유량・성양공왕 지・동해공왕 강・패헌왕 보・초왕 영・제남안왕 강・동평헌왕 창・부릉질왕 연・광릉사왕 형・중산간왕 언・낭야효왕 경・팽성정왕 공・낙성정왕 당・낙성왕 창・하비혜왕 연・양절왕 창・청하왕 경・평원왕 승・효목황・효숭황 | |

| 권8 | 경시제 등: 유현・주위・신도지・왕랑・소무・방맹・왕홍・팽총・노방 | |

| 권9 | 이통・등신・내흡・등우・등훈・등홍・등척・등괴・등홍・등창・등표・등준・구순・풍이・풍창・잠팽・잠기・가복・가종・풍준・장풍・진풍・등봉 | |

| 권10 | 오한・개연・진준・진부・장궁・경황・경엄・경국・경병・경공・요기・왕패・제준・제융・제참・곽황・등양・손함・장익・양정・경숭・장중・강시 | |

| 권11 | 중흥 공신: 임광・임외・이충・이순・비동・유식・유흠・유가・경순・주호・경단・왕량・마성・유륭・부준・견심・마무 | |

| 권12 | 두융・두고・두헌・두장・마원・마료・마방・마광・마객경・마엄・마융・마릉・주발・번중・번굉・번조・번범・번준・음목・음식・음흥・음부 | |

| 권13 | 탁무・노공・노비・위패・유관・복참・복성・복공・복신・후패・한흠・송홍・풍근・곽하・조희・모융・위표・위표・환우・조근・왕부・송양 | |

| 권14 | 선병・선표・장담・왕단・진준・왕량・두림・곽단・오량・승궁・정균・조온・환담・풍연・풍표・전읍・신도강・포영・포욱・질운・소경・곽급・두시・공분・장감・렴범・왕당 | |

| 권15 | 주부・풍방・풍석・우연・정홍・양통・양숭・양상・양기・양불의・장순・조포・정흥・정중・범승・진원・가규・사마균・여욱・장패・장개・환영・환욱・환언・환전・환란・환암・정침・정홍・양교・모의・설포・유평・조효・위담・예맹・왕림・순우공・강혁・유반・유개・채순・조자 | |

| 권16 | 반표・반고・반초・반시・제오륜・현하・종리의・송균・주휘・락회・하창・등표・장황・장흠・장우・서방・장민・호광・원안・장부・한능・주영・곽궁・조흥・진총・진충・윤근・양풍・하희・응순・응봉・응소・이순・방참・축량・진구・소감・정교・장표 | |

| 권17 | 최전・최음・최원・최식・신도반・민공・순임・풍량・양진・양병・양사・장강・진구・두안・두근・이운・채옹・좌웅・주거・황향・황경・황완・이고・진실・오우・임상・장담・주수・장환・단경・진번・왕윤・이응・곽태・순담・유우・종자・부융・한탁・공융・황보숭・원소・여포・구등・한소・조서・위의・주필・곽사 | |

| 권18 | 회전: 위삽・자충・임연・왕경・진팽・왕환・동선・번엽・이장・주우・양구・정중・채륜・손정・묘광・곽원・조절・유곤・유일・와단・해양홍・양정・구양흡・대빙・모장・윤민・고후・위응・설한・소순・주택・손감・견우・장현・이육・두독・고표・이업・유무・소보・온서・색로방・이선・주가・이충・범단・유익・곽봉・곽옥・봉맹・주당・왕패・엄광・정단・양홍・고봉・포선처・방육모 | |

| 권19 | 불명년대: 장첩・정감・수송・주행・유훈・양복・범강・종경・희이・복복・적흠・위성・필심・단보・형숭・음맹・장의・심풍・소표・진소 | |

| 권20 | 사예: 남흉노・착도이・서강・서역 | |

| 재기(載記) | 권21 | 왕상・유분자・번숭・여모・외효・왕원・공손술・연잠・전융 |

| 산구(散句) | 권22 | |

| 보유 | ||

| 부록 | ||

4. 1. 기(紀) (권1~3)

세조 광무황제, 현종 효명황제, 숙종 효장황제, 목종 효화황제, 효상황제, 공종 효안황제, 경종 효순황제, 효충황제, 효질황제, 위종 효환황제, 효령황제의 치세 동안 일어난 주요 사건들이 연대순으로 기록되어 있다.4. 2. 표(表) (권4)

| 제왕표 |

| 왕자후표 |

| 공신표 |

| 은택후표 |

| 백관표 |

4. 3. 지(志) (권5)

율력지(律曆志), 예지(禮志), 악지(樂志), 교사지(郊祀志), 천문지(天文志), 지리지(地理志), 조회지(朝會志), 거복지(車服志) 등 제도, 의례, 천문, 지리 등 분야별 정보를 기록하였다.[1]4. 4. 전(傳) (권6~20)

의 전(傳)은 권6부터 권20까지로, 황후, 종실, 제왕, 공신, 명신, 학자, 은사, 외척 등 다양한 인물들의 전기를 다룬다. 이들은 시대순, 신분, 역할 등에 따라 분류되어 있다.- 권6 (황후): 광렬 음황후 등 여러 황후들의 전기가 실려있다.[1]

- 권7 (종실, 제왕, 효황): 제무왕 연 등 황제의 친족들의 전기가 실려있다.[7]

- 권8 (경시제 등): 경시제 유현 등 후한 건국 이전이나 초기의 주요 인물들을 다룬다.[8]

- 권9: 이통, 등신, 내흡 등 후한 건국 공신들의 전기가 실려있다.

- 권10: 오한, 개연 등 무장들의 전기가 실려있다.

- 권11 (중흥 공신): 임광 등 후한 건국 공신들의 전기가 실려있다.

- 권12: 두융, 마원 등 주요 가문 인물들의 전기가 실려있다.

- 권13: 탁무, 노공 등 학자 및 관료들의 전기가 실려있다.

- 권14: 선병, 장담 등 명신들의 전기가 실려있다.

- 권15: 주부 등 다양한 인물들의 전기가 실려있다.

- 권16: 반표 등 학자들의 전기가 실려있다.

- 권17: 최전 등 여러 인물들의 전기가 실려있다.

- 권18 (회전): 위삽 등 다양한 분야의 인물들을 다룬다.[1]

- 권19 (불명년대): 장첩 등 생존 시기가 불분명한 인물들의 전기가 실려있다.

- 권20 (사예): 남흉노 등 주변 민족 및 지역에 대한 기록이다.[1]

4. 4. 1. 황후(권6)

광렬 음황후, 명덕마황후, 장덕 두황후, 경은 송황후, 효화 음황후, 화희 등황후, 안사 염황후, 순렬 양황후, 두귀인, 효숭 언황후, 효환 등황후, 영제 송황후, 영사 하황후의 전기가 실려있다.[1]4. 4. 2. 종실, 제왕, 효황(권7)

제무왕 연, 북해정왕 흥, 북해경왕 목, 조효왕 량, 유홍, 유량, 성양공왕 지, 동해공왕 강, 패헌왕 보, 초왕 영, 제남안왕 강, 동평헌왕 창, 부릉질왕 연, 광릉사왕 형, 중산간왕 언, 낭야효왕 경, 팽성정왕 공, 낙성정왕 당, 낙성왕 창, 하비혜왕 연, 양절왕 창, 청하왕 경, 평원왕 승, 효목황, 효숭황의 전기가 실려있다.[7]4. 4. 3. 경시제, 주위, 신도건, 왕랑, 소무, 방맹, 왕홍, 팽총, 노방(권8)

경시제 유현, 주위, 신도지, 왕랑, 소무, 방맹, 왕홍, 팽총, 노방은 모두 후한 건국 이전 혹은 건국 초기의 주요 인물들이다.[8]4. 4. 4. 중흥 공신(권9~11)

임광, 임외, 이충, 이순, 비동, 유식, 유흠, 유가, 경순, 주호, 경단, 왕량, 마성, 유륭, 부준, 견심, 마무4. 4. 5. 회전(권18)

위삽, 자충, 임연, 왕경, 진팽, 왕환, 동선, 번엽, 이장, 주우, 양구, 정중, 채륜, 손정, 묘광, 곽원, 조절, 유곤, 유일, 와단, 해양홍, 양정, 구양흡, 대빙, 모장, 윤민, 고후, 위응, 설한, 소순, 주택, 손감, 견우, 장현, 이육, 두독, 고표, 이업, 유무, 소보, 온서, 색로방, 이선, 주가, 이충, 범단, 유익, 곽봉, 곽옥, 봉맹, 주당, 왕패, 엄광, 정단, 양홍, 고봉, 포선처, 방육모4. 4. 6. 불명년대(권19)

4. 4. 7. 사예(권20)

남흉노, 착도이, 서강, 서역에 대한 내용이 수록되어 있다.[1]4. 5. 재기(載記) (권21)

왕망(신나라)은 신나라를 세웠으나 경시제 세력에게 패하고 살해당했다.[1] 유분자는 경시제에 의해 황제로 옹립되었으나, 적미군을 이끌고 장안에 입성하여 경시제를 몰아내고 황제가 되었다.[1] 번숭은 적미군의 지도자 중 한 명으로, 유분자를 옹립하는 데 큰 역할을 했다.[1] 외효는 농서 지역의 군벌로, 광무제에게 맞서 독립적인 세력을 구축했다.[1]4. 6. 산구(散句) (권22)

다른 서적에서 인용된 문장 중 출처가 불분명한 문장들을 모아 놓은 것이다.[22]5. 판본

《동관한기》는 원본이 소실되었고, 현재 전해지는 판본은 모두 다른 서적에서 인용된 내용을 모은 집일본(輯佚本)이다. 7세기까지 후한의 표준 역사서로 여겨졌으며, 《사기》, 《한서》와 함께 "삼사"(三史)로 불렸다. 범엽의 《후한서》를 포함하여 이후 편찬된 모든 후한 역사서의 주요 자료로 사용되었다.

당나라 시대에 《동관한기》는 점차 중요성이 퇴색되었는데, 특히 이현이 《후한서》에 대한 주석을 후원한 이후 더욱 그러했다. 표준 역사서로서의 지위를 잃자 내용의 상당 부분이 유실되기 시작했다. 《수서》에는 원래 143권으로 기록되어 있으나, 당나라 시대에는 127권 또는 126권으로 줄었고, 송나라 시대에는 8권만 남았다. 명나라 시대에는 대부분의 내용이 완전한 형태로 소실되었다.

"동관"이라는 서명은 후한 시대에 수사(修史)의 사료고가 설치된 장소를 가리킨다. 장제부터 화제 시대 사이에 난대(蘭臺)에서 남궁 동관(南宮東観)으로 사료 편찬의 중심이 옮겨졌다.[6] 원래는 단순히 "한기(漢記)"라고 불렸지만, 남북조 시대부터 "동관한기(東觀漢記)"·"동관기(東觀記)"·"동관(東觀)" 등으로 기록된 것이 확인된다.[7]

청나라 시대에 복원된 판본에 대해서는 아래의 하위 섹션을 참고하면 된다.

5. 1. 요본(姚本)

청나라 시대에 요지음(姚之駰)이 동관한기를 편집했으며, 그가 복원한 칠가후한서(七家後漢書)와 함께 『후한서보일(後漢書補逸)』로 백균서옥(柏筠書屋)에서 간행되었다. 8권으로 구성되어 있으며, "제왕(帝王)", "후비(后妃)", "제후왕(諸王)", "일반 인물"로 편목이 구성되어 있다. 그러나 그 배열은 표제에 따라 임의로 이루어졌으며, 유지기(劉知幾)의 『사통(史通)』에 의해 알려진 본래의 편목을 무시하고 있다. 내용 또한 『후한서(後漢書)』 이현(李賢) 주석과 『속한서(続漢書)』 유소(劉昭) 주석, 『북당서초(北堂書鈔)』, 『예문유취(芸文類聚)』, 『초학기(初学記)』의 5종에서만 발췌(輯逸)되었기에 불완전하다. 『이십사사정보(二十四史訂補)』에 『후한서보일』이 채록되어 있어, 요본의 내용을 확인할 수 있다.5. 2. 취진본(聚珍本)

청나라 사고전서(四庫全書) 편찬 시, 요본(姚本)에 《태평어람》, 《영락대전》 등에서 빠진 문장을 추가했다. 24권으로 구성되어 있으며, 내용은 요본의 1.6배가 되었고, 편찬 방식도 더욱 원형에 가깝게 수정되었다. 제기 3권, 연표 1권, 지 1권, 열전 17권, 재기 1권, 율문 1권으로 구성되어 있다.[4] 대만 상무인서관 등에서 출판되었으며, 일본 내 대학 도서관에 소장되어 있다.[4]5. 3. 사부비요본(四部備要本)

사부비요에 수록된 판본은 24권으로 구성되어 있으며, 기본적으로 취진본과 동일하다. 일본에서는 영인본 등이 대학 도서관에 소장되어 있다.[3]5. 4. 교주본(校注本)

오수평(吳樹平)이 교감한 판본은 22권이다. 현재 가장 구하기 쉽고 신뢰성이 높은 판본으로 평가받는다.[4] 초판은 1987년 중저우 고적 출판사에서 간행되었으나 절판되었다. 2008년 중화서국에서 "중국사학 기본 전적 총간"의 1권으로 다시 간행되어 입수가 용이하다.[4]6. 역사적 평가

7세기까지, 《동관한기》는 후한의 표준 역사서로 여겨져 《사기》, 《한서》와 함께 "삼사"로 묶였다. 《동관한기》는 범엽의 《후한서》 등 이후 편찬된 모든 후한 역사서의 주요 자료로 사용되었다. 그러나 당나라 시대에 들어 《동관한기》의 중요성은 점차 퇴색되었는데, 특히 이현이 《후한서》에 주석을 달면서 이러한 경향은 더욱 심화되었다.

《동관한기》가 표준 역사서의 지위를 잃으면서 내용의 상당 부분이 유실되기 시작했다. 《수서》에는 원래 143권이었던 이 책이 당나라 시대에 127권 또는 126권으로 줄었다고 기록되어 있다. 송나라 시대에는 8권만이 남아 있었고, 명나라 시대에는 대부분의 내용이 완전히 소실되었다. 이후 《사고전서》 편집자들이 《영락대전》 등에서 자료를 찾아 24권을 복원하였다.

6. 1. 중국 역사학계의 전통적 평가

삼국 시대에는 사마천의 『사기』, 반고의 『한서』와 함께 "삼사"로 여겨졌던 『동관한기』였지만, 남조 송나라 시대에 범엽이 『후한서』를 간행하자, 문체가 매우 정돈되어 있었기 때문에 이것이 중시되었다.[24]。 『동관한기』에는 육조 시대의 주석이 하나도 없었다.[25]。 따라서 사(史)실 고증도 전적으로 범엽의 『후한서』에 기초하여 이루어졌고, 『동관한기』는 곧 쇠퇴했다. 예를 들어, 유지기는 당나라 시대에 "세상에서 후한의 사서로 인정받는 것은 범엽의 『후한서』와 원굉의 『후한기』뿐이다"[26]라고 언급했다.

남조 송나라 시대에 범엽이 『후한서』를 저술하자, 이것이 환영받아 『동관한기』는 점차 쇠퇴했다. 특히 당나라 시대에 이현이 주석을 더하면서 범엽의 『후한서』의 우위는 결정적이 되었다.

남조 송 시대에 범엽의 『후한서』가 편찬되면서 그쪽이 중시되어 주석이 달리기 시작했고, 특히 당의 이현이 『후한서』에 주석을 달면서부터 『동관한기』는 점차 쇠퇴하여 산실되었다.[37]

6. 2. 현대 역사학계의 평가

삼국 시대에 사마천의 『사기』, 반고의 『한서』와 함께 "삼사"로 여겨졌던 『동관한기』는 남조 송나라 시대에 범엽이 『후한서』를 간행하자, 문체가 매우 정돈되어 있어[24] 중시되었다. 당나라 이현의 주석으로 이러한 경향은 더욱 확고해졌다. 반면 『동관한기』에는 육조 시대의 주석이 하나도 없어,[25] 역사 고증도 전적으로 범엽의 『후한서』에 기초하게 되었고, 『동관한기』는 곧 쇠퇴했다. 유지기는 당나라 시대에 "세상에서 후한의 사서로 인정받는 것은 범엽의 『후한서』와 원굉의 『후한기』뿐이다"라고 언급했다.[26]

이케다 마사히로는 우수핑의 연구를 소개하며,[28] 『동관한기』의 정보량이 범엽의 『후한서』나 칠가후한서에 비해 많다고 하였다. 예를 들어 광무제기의 글자 수는 『동관한기』가 『후한서』의 3배 정도이다. 범엽의 『후한서』는 여러 선행 저서, 특히 『동관한기』를 많이 참조했다. 따라서 범엽의 『후한서』를 이용할 때 『동관한기』 본문을 참조하는 것이 좋다.

사이토 미츠로우의 연구에서는[29] 『동관한기』가 실록과 같은 1차 사료로 여겨져 왔지만, 실제로는 다른 『후한서』나 『후한기』와 동등하게 취급해야 한다는 견해가 제시되었다.

7. 동관 인물과 역사관

후한 동관에서 활동했던 장형, 최식, 주목, 마융, 채옹 등은 도참에 대해 비판적이었다.[18] 이들은 도참에 친화적인 금문학파와 대립하는 고문학파로서, 경전 해석에 있어 보다 합리주의적인 태도를 보였다.[18]

이러한 학문적 경향은 그들의 역사관에도 영향을 미쳤다. 그들은 도참을 부정했고, 난대의 역사 서술에도 비판적이었다. 예를 들어 장형은 반고의 『한서』 왕망전이 재이(災異)와 상서(瑞祥)를 상세히 기록한 것을 부적절하다고 비판했다.[19] 또한 반고의 '세조본기'가 경시의 연호를 사용하지 않은 것은 광무제가 처음 경시제에게 속해 있었던 사실을 왜곡하는 것이라고 지적했다.[21]

이는 한 왕조를 신성시하지 않고 그 지배를 상대적으로 보는 것을 가능하게 했다. 더 나아가 왕조 멸망의 가능성도 고려하는 유연한 사고를 낳았다.[22] 이는 단대사 개념과 연결되었으며,[22] 사실에 충실한 역사 서술을 가능하게 했다.[19]

참조

[1]

서적

戸川[1992]

[2]

서적

校注序

[3]

서적

稲葉[1999]

[4]

서적

吉川[2001]

[5]

서적

池田[2008]

[6]

서적

校注序

[7]

서적

校注序

[8]

서적

小林[1984]

[9]

문서

王郎や劉英 (後漢)|楚王英

[10]

서적

小林[1984]

[11]

서적

小林[1984]

[12]

서적

小林[1984]

[13]

서적

溝口ほか[2001]

[14]

서적

西嶋[1997]

[15]

서적

溝口ほか[2001]

[16]

서적

小林[1984]

[17]

서적

戸川[1992]

[18]

서적

小林[1984]

[19]

서적

小林[1984]

[20]

문서

明帝期に班固が共同で編纂した『東観漢記』の原形の一つ

[21]

서적

小林[1984]

[22]

서적

小林[1984]

[23]

서적

小林[1984]

[24]

서적

渡邉[2001]

[25]

서적

池田[2008]

[26]

서적

史通

[27]

서적

渡邉[2001]

[28]

서적

池田[2008]

[29]

논문

斎藤実郎「東観漢記・七家後漢書後漢書の史料問題」(『中国正史の基礎的研究』所収)

[30]

서적

小林[1984]

[31]

문서

この時代の世相については新末後漢初および後漢#歴史、光武帝#統一後などを参照

[32]

서적

校注序

[33]

서적

中国史学名著評介

[34]

서적

中華書局校点本『後漢書』

[35]

문서

孝穆皇は桓帝の祖父の河間孝王劉開であり、孝崇皇はすなわち桓帝の父の蠡吾侯劉翼である

[36]

문서

校注序

[37]

서적

山根[1991]

[38]

문서

校注序

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com