왜성 (건축)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

왜성은 임진왜란 시기 일본군이 한반도에 축조한 성곽을 의미한다. 크게 도요토미 히데요시의 명나라 진격을 위한 연결성과 남해안 일대의 통치성으로 분류된다. 연결성은 부산에서 의주까지 군수물자 보급로 확보를 위해 구축되었으며, 통치성은 임진왜란과 정유재란 시기 일본군의 수송로 확보 및 전세 유리하게 전개하기 위해 남해안 일대에 건설되었다. 왜성은 일본의 축성 기술을 기반으로 방어에 중점을 둔 산성 형태로 건설되었으며, 복잡한 구조와 해자, 노보리이시가키 등의 특징을 갖는다. 현재는 대부분 훼손되었으나, 문화재보호법에 따라 보호받고 있으며, 왜성의 연구를 통해 당시의 축성법과 역사를 파악하는 데 중요한 자료로 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 성 - 읍성

읍성은 지방 행정 중심지에 축성된 성곽으로, 관아를 보호하고 평상시 행정과 유사시 군사적 기능을 수행하며, 서남해안과 북부 지방에 평산성 형태로 주로 축조되었으나 일제강점기에 훼손된 곳도 있지만 비교적 잘 보존된 곳도 있다. - 왜성 - 금정산성

금정산성은 부산, 양산에 걸쳐 있는 우리나라 최대 규모의 산성으로, 조선 중기부터 존재했으며 낙동강 하구와 동래를 방어하는 요충지로서 숙종 때 개축되었고 현재 일부 복원되어 사적 제215호로 지정되었다. - 왜성 - 운화리성지

울산광역시 울주군 운화리에 위치한 운화리 성지는 대운산 지맥을 따라 타원형으로 축조되었으며, 자연석과 흙으로 쌓은 높이 2~3m의 성벽과 석단 시설을 통해 삼국시대 또는 통일신라시대에 축조되었을 가능성이 있는 산성이다. - 아즈치모모야마 시대 - 다카마쓰성 (가가와현)

다카마쓰성은 가가와현 다카마쓰시에 위치한 윤곽식 평성 해성으로, 에도 시대 다카마쓰번의 번청이었으며 일본 3대 수성 중 하나이고, 이코마 지카마사에 의해 축성 시작, 마쓰다이라 요리시게에 의해 수리, 현재는 다마모 공원으로 정비되어 일부 건물이 중요문화재로 지정되었으며 천수각 복원 사업이 추진 중이다. - 아즈치모모야마 시대 - 교토

교토는 혼슈 중앙부에 위치하며 약 천 년간 일본의 수도였던 도시로, 헤이안쿄로 설계되어 전란과 화재를 겪었으나 복구 노력을 통해 현재의 모습을 갖추었고, 에도 시대에는 문화와 상공업의 중심지로, 오늘날에는 세계적인 관광 도시로 번영하며 수많은 유적이 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.

| 왜성 (건축) | |

|---|---|

| 개요 | |

| 유형 | 일본식 성곽 |

| 위치 | 대한민국 경상남도, 전라남도, 울산광역시 |

| 건축 시기 | 1592년 ~ 1598년 (임진왜란 및 정유재란) |

| 건축 목적 | 일본군의 군사적 거점 확보 |

| 주요 특징 | 일본 성의 건축 양식과 기술 적용, 해안가 또는 전략적 요충지에 위치 |

| 역사적 배경 | |

| 축성 이유 | 임진왜란 및 정유재란 당시 일본군의 장기 주둔 및 보급 기지 확보 조선 수군 봉쇄 및 제해권 장악 시도 |

| 주요 전투 | 울산성 전투 사천왜성 전투 순천왜성 전투 |

| 건축적 특징 | |

| 구조 | 돌로 쌓은 성벽 (석축) 해자, 망루, 성문 등 방어 시설 일본 성곽 특유의 굽이치는 성벽 라인 |

| 규모 | 크고 작은 다양한 규모 존재, 지형 조건에 따라 형태 결정 |

| 건축 기술 | 일본의 선진 건축 기술 및 축성술 적용 |

| 주요 왜성 | |

| 경상남도 | 김해 죽도성 고성 죽계리 왜성 사천 선진리성 양산 서생포 왜성 울산 서생포 왜성 창원 마산 성산리 왜성 창원 진해 웅천 왜성 통영 가오치 왜성 통영 견내량 왜성 거제 오량성 |

| 전라남도 | 순천 왜성 여수 왜성 고흥 보성 조양창 왜성 |

| 현재 상태 및 보존 | |

| 현황 | 대부분 성벽 일부 또는 흔적만 남아 있음 |

| 보존 노력 | 문화재 지정 및 관리, 발굴 조사, 복원 사업 진행 |

| 역사적 가치 | 임진왜란 및 정유재란의 중요한 유적 당시 일본군의 전략 및 축성 기술 연구 자료 한일 관계사 연구 자료 |

| 기타 | |

| 관련 용어 | 조선 성곽, 일본 성, 석성 |

2. 유형

왜성은 일본군이 조선 남해안 일대나 그 외 지역을 점거하고 근거지를 확보하거나 상호 연락을 위해 축조한 일본식 성곽이다. 침략지에 세워졌다는 특수성 때문에 방어 기능 강화에 더욱 주의를 기울였고, 항구 확보를 위해 총구(惣構) 시설 등을 적극 활용했다는 차이점이 있다.[115]

왜성은 대부분 전시 상황에서 축조되었기 때문에 방어에 유리한 산성 형태를 취하고 있다. 강과 바다에 인접한 독립된 구릉이나 야산을 택했는데, 이는 일본군이 선박을 통해 침략했기 때문에 보급과 연락에 배를 이용하는 것이 효과적이었고, 일본에 있는 후방 기지와의 관계를 고려할 때도 배를 쉽게 이용할 수 있는 조건이 중요했기 때문이다. 주곽부(主郭部)를 중심으로 지형을 이용하여 다중(多重)의 곽(郭)과 곡륜(曲輪)을 배치하는 등 복잡한 구조를 가지고 있으며, 출입구를 통과하는 적에게 집중적으로 타격을 가하는 구조로 되어 있다. 성 아래에는 호(壕)나 해자(垓字)가 설치된 흔적도 남아 있다.

현재까지 확인된 왜성은 부산진성, 서생포왜성, 눌차왜성, 창원 진해 웅천왜성 등 31개소에 달한다.[115] 이 중 1592~1593년 사이에 축조된 것은 19개, 정유재란 당시인 1597년에 축조된 것은 9개이다. 기록에 없거나 위치가 불분명한 4개의 성은 축조 시기가 명확하지 않다.

왜성은 크게 연결성과 통치성으로 분류할 수 있다.[116]

2. 1. 연결성

왜성은 그 성격에 따라 크게 두 가지로 분류할 수 있다.[116]첫째는 연결성(連結城)이다.[117] 도요토미 히데요시의 지령에 의해 부산에서 서울까지, 나중에는 의주까지 히데요시 자신이 명나라로 들어갈 때의 거처(御座所)와 군수물자의 보급로 확보를 목적으로 쌓은 성곽이다. 이것은 일명 “쓰타이노시로”(つたいの城)라고도 하는데, 군대가 거의 하루에 행군할 수 있는 정도의 거리에 쌓았으며, 주로 조선의 읍성을 고쳐서 사용하거나 적당한 읍성이 없는 곳에서는 새로이 간단하게 축성했다고 한다. 오늘날에는 그 유구의 위치가 확실하지 않으며, 함경도의 길주와 안변 사이 등에도 쌓여 있었다는 것으로 미루어 보아 당시 일본군이 지나간 길목마다 이 연결성을 쌓았을 것으로 추측된다.

2. 2. 통치성

대한민국 남해안(부산광역시, 울산광역시, 경상남도와 전라남도 순천시) 지역에 쌓은 성곽이다.[118] 임진왜란기인 1592년부터 2년간에 걸쳐 일본으로부터의 수송로 확보와 일본군이 내륙에서 후퇴한 뒤 전세를 유리하게 전개하기 위해 쌓은 20여 개의 성곽과 정유재란 기에 신규로 축성한 10개 등 남해안 일대에서는 이미 조사된 것만으로도 32개소에 달한다.[119][120] 왜성은 남해안뿐만 아니라 내륙 지역에서도 축조되었을 것으로 생각되나 현재 그 유구(遺構)가 거의 알려져 있지 않기 때문에 실상은 알 수 없다. 멸실된 성을 포함해서 40여 개의 왜성이 발견되었다.[121][122]

3. 구조

왜성은 일본군이 남해안 일대 등을 점거하고 근거지를 확보하거나 상호 연락을 위해 축조한 일본식 성곽이다. 침략지인 조선에 축조된 매우 특수한 사례로, 외견, 축조 방법, 시설 등은 당시 일본 성곽과 크게 다르지 않았다. 다만, 침략지라는 특수한 상황 때문에 방어 기능 강화에 더 주의를 기울였고, 항구 확보를 위해 총구(惣構) 시설 등을 적극 활용했다는 차이가 있다.

왜성은 대부분 전시 상황에서 축조되어 방어에 유리한 산성 형태를 취했다. 강과 바다에 인접한 독립된 구릉이나 야산을 택했는데, 이는 일본군이 선박을 이용했기 때문에 보급과 연락에 유리하고, 일본 본토와의 연결도 쉬웠기 때문이다. 왜성은 주곽부를 중심으로 지형을 이용하여 다중의 곽(郭)과 곡륜(曲輪)을 배치하는 등 복잡한 구조를 가지고 있었으며, 출입구는 적에게 집중 공격을 가하는 구조였다. 성 아래에는 호, 즉 해자를 만든 흔적도 남아 있다.

현재까지 확인된 왜성은 부산진성을 비롯하여 서생포왜성, 눌차왜성, 창원 진해 웅천왜성 등 31개소에 달한다.[115] 이 가운데 1592~1593년 사이에 축조된 것은 부산일본성, 부산진성, 임랑포왜성, 기장 죽성리왜성, 구포왜성, 김해 죽도왜성, 눌차왜성, 가덕도 왜성지성, 서생포왜성 등 19개이고, 정유재란 당시인 1597년에 축조된 것은 (견내량왜성), 울산왜성, 양산 증산리 왜성, 마산일본성, 고성읍성, 사천선진리성, 남해 선소왜성, 순천왜성, (망진왜성) 등 9개이다. 그리고 기록에 있지 않고 존재가 불명인 (울포산성), (탑포산성)과 (영춘왜성), (곤양왜성) 등 4개의 성은 그 시기가 명확하지 않다.

왜성은 배를 접안하기 좋은 해안가와 강가에 위치하면서도, 여차하면 서로를 돕기 쉽게 서로를 조망하기 좋게 밀도있게 배치되었다. 동래성처럼 기존의 조선 성곽에 붙여서 왜성을 축조하기도 하였다.[125]

일본군은 전국시대의 축성 및 건축 기술을 동원해 빠르게 왜성을 건설했다. 왜성은 적을 지연시키고 고립시키는 특유의 구조 덕분에 상당한 방어력을 보였고, 울산성 전투에서는 조명연합군의 대군을 막아내기도 했다. 규모가 있는 왜성은 혼마루나 천수각도 있었지만, 목조 건물은 현재 남아있지 않다.[126]

축성 당시에는 상당한 방어력을 보였지만, 현재는 대부분 소실되거나 터만 남아 있다. 임진왜란 이후 조선군이 왜성의 돌을 이용해 조선식 읍성으로 고쳐 쓰면서 자연스럽게 소멸되었고, 일본군의 석축은 조선식보다 빠르게 올릴 수 있지만 내구력이 약해 비교적 빨리 허물어졌기 때문이다.[127][128]

이는 가택 건축에서 발전한 다른 나라의 축성술과 달리, 오로지 성을 쌓기 위해서만 발달한 일본식 축성술의 특징이다. 왜란 당시에는 석벽 틈새에 회반죽이나 흙을 넣지 않고 돌만으로 쌓아 올리는 메쌓기가 주류였다. 이는 폭우 시 배수가 용이하고, 무너져도 다시 쌓기 쉽지만, 해충이나 식물 침입에 취약하여 유지 보수가 꾸준히 필요했다.[129]

왜성은 전투만을 목적으로 했기 때문에 높은 지대의 산성이나 평산성 형태를 띠고 있다. 물자 보급을 쉽게 하기 위해 해안가나 강가에 자리했으며, 여러 단계로 나누어진 미로와 같은 통행로와 성책, 성문을 설치한 다층 방어 구조를 채택하여 일반적인 한국식 산성이나 읍성보다 훨씬 강한 방어력을 가졌다.

실제로 각 왜성들은 임진왜란과 정유재란 동안 여러 번 포위되었지만, 직접적인 전투로 함락된 왜성은 하나도 없었다.[130]

왜란 이후 일본군이 철수하면서 왜성은 전략적 가치를 상실하고 대부분 버려졌다. 현재 남아있는 왜성은 보존 상태가 좋은 경우가 드물지만, 일부는 군사 주둔 지역으로 전용되기도 했다.[130]

구루와에 여러 각도(角度)를 주어 성벽으로 오르는 적을 다양한 위치에서 공격할 수 있도록 하였는데, 이것이 바로 요코야가카리(橫矢|횡시일본어)이다. 이런 직선과 각으로 이루어진 구루와 형태는 일본 성곽의 독특한 점이며, 한국의 경우 성벽이 직선보다는 치성을 만드는 방식을 사용하였다.

왜성(倭城)이라는 명칭은 조선 측에서 사용한 명칭이며, 일본에서는 사용하지 않았다. 일본 측에서는 별로 의식하지 않지만, 원래 중국과 한반도에서 왜(倭)를 사용하여 단어를 구성하는 경우, 일본에 대한 비칭, 멸시의 의미를 포함한다[59]。

일본의 석축 기술은 7세기 반에 백제에서 전해진 것이다. 훗날 전국 시대에 축적된 전국 무장의 경험으로 대폭 향상된 축성 기술이 사용되었으므로, 그동안 오랫동안 전쟁이 없었던 조선의 성에 비해 방어력이 높고, 훨씬 실전적이었다는 특징이 있다. 강화가 맺어져 게이초의 역(慶長の役)이 끝날 때까지, 명·조선의 공격을 받아도 함락된 적은 한 번도 없었다[60]。

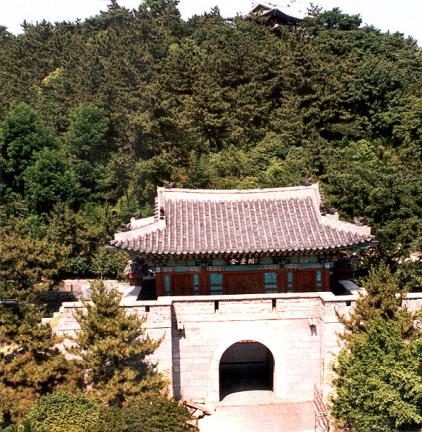

일본의 성곽사에서 분로쿠·게이초 시기의 축성 기술을 보여주는 중요한 유적으로 여겨지지만, 한반도에는 천수각·망루·성문이나 담장이 남아있는 성은 하나도 없고, 석축과 유구만 현존하고 있다. 석축도, 철수 후 또는 강화 시에 모서리가 파괴(파성)된 곳도 있다. 몇몇 왜성은 공원이 되었고, 그 외 대부분은 언덕 위나 숲 속에 석축이 잔존하고 있으며, 일부는 소멸되었다.

한국 정부와 지방 자치 단체는 어느 정도 보호를 하고 있다. 일부에서는 복원 작업이 이루어지고 있는 왜성도 있지만, 석축에 경사를 주는 본래의 모습이 아닌, 조선식으로 수직으로 다시 쌓는 오해도 발생하고 있다. 일본과 마찬가지로 불필요한 재건축도 이루어져, 황폐가 우려되고 있다[61]。

왜성은 그 성격에 따라 크게 두 가지로 분류된다.

- 첫 번째는 명나라를 공격할 때 도요토미 히데요시의 체류지와 병량 보급로를 확보하기 위해 건설된 성으로, "쓰타이의 성(つたいの城)"이라고도 불린다. 부산에서 서울까지 거의 하루 만에 군대가 진군할 수 있는 거리마다 건설되었으며, 후에 의주까지 건설되었다. 주로 조선의 읍성을 수리하거나, 적당한 읍성이 없는 곳에 새로 건설되었다. 위치가 현재는 명확하지 않지만, 함경도의 길주와 안변 사이에 건설되었다고 하며, 당시 진군 경로마다 일본군이 이 성을 구축한 것으로 추정된다.

- 두 번째는 남해안(부산, 울산, 경상남도, 순천, 남전라남도)에 축조된 통치를 위한 성이다[62]。

왜성은 한반도 남안뿐만 아니라 내륙에도 건설된 것으로 생각되지만, 지금은 거의 알려지지 않아 실정은 불명이다. 남해안 지역은 이미 32곳이 조사를 받았다[63]。

3. 1. 구루와(曲輪)

왜성은 일본의 성에서 볼 수 있는 복잡한 구조를 가지고 있으며, 구루와 배치, 해자, 이중문으로 된 마스가타, 우마다시 등으로 구성되어 있다.[123]일본식 성곽은 대개 평야나 해안 지대에 돌출한 산정(山頂)을 깎아 평평하게 만든 후, 가장 높은 곳에 이중, 삼중으로 된 본환(本丸), 이지환(二之丸), 삼지환(三之丸)을 설치하고 이 아성을 둘러싼 외곽선에 성곽을 높이 쌓는다. 이때 성 전체를 몇 구획으로 나누어 각 구역이 독립적으로 전투를 할 수 있도록 한다. 이러한 축성 방식은 우리나라의 재래식 산성과는 전혀 다르다.[123]

왜성 역시 주곽부를 중심으로 지형을 이용하여 다중 구루와를 배치하는 등 복잡한 구조를 가지고 있다. 구루와 배치는 지형에 따라 다양한 형태를 보이지만, 구조적 원리를 간략화하면 윤곽식(輪郭式), 제곽식(梯郭式), 와곽식(渦郭式), 연곽식(連郭式) 등으로 나눌 수 있다. 그러나 실제로는 그 변형인 경우가 많다.

3. 2. 고구치(虎口)

일본의 성에서 출입구를 통상 고구치(虎口)라고 칭하는데, 왜성 또한 그 모양은 다양하지만 기능은 하나같이 출입구를 통과하는 적에게 집중적으로 타격을 가하는 구조로 되어 있다. 한국의 경우는 옹성이나 적대에 의해 주로 출입구인 성문이 보호되는 것과 비교가 된다.[123]3. 3. 석벽과 성루(石垣)

왜성은 남해안 일대에 30개소가 있으며, 일본 성곽 축조 양식을 기본적으로 따르고 있다. 왜성은 16세기 일본에서 축조되기 시작한 평성이 아니라 대부분 산성으로 지어졌는데, 이는 정치적 지배 거점보다는 전시 상황에 맞는 방어에 중점을 두었기 때문이다. 또한 전진, 후퇴, 보급이 원활하도록 강이나 바다에 인접한 곳에 축조되었다. 성의 구조는 일본의 성에서 볼 수 있는 복잡한 구조를 가지고 있으며, 구루와 배치, 해자, 이중문으로 된 마스가타, 우마다시 등으로 구성되어 있다.[123]일본식 성곽은 대개 평야나 해안 지대에 돌출한 산 정상을 깎아 평평하게 만든 후, 가장 높은 곳에 이중 삼중으로 된 본환(本丸)·이지환(二之丸)·삼지환(三之丸)을 설치하고, 이 아성을 둘러싼 외곽선에 성곽을 높이 쌓았다. 성 전체를 몇 구획으로 나누어 각 구역이 독립적으로 전투를 할 수 있도록 하였는데, 이는 한국의 재래식 산성과는 전혀 다른 일본식 축성 방법이다.[123]

일본에서 축성에 석벽 방식을 도입한 것은 중세 이후, 전국 시대 후반기이다. 고대에는 조선식 산성과 같은 석축성이 있었지만, 중세 이후로는 거의 석벽이 사용되지 않았다. 이는 석재 확보나 기술적인 문제뿐만 아니라, 성곽의 항구성이나 방어력 증강 필요성과도 밀접한 관련이 있다. 왜성에서도 나타나듯이 일본 성곽은 석축에서 직선을 중시하는 경향이 강하다. 따라서 구루와가 꺾이는 모서리 부분이 매끄럽게 처리되면서 전체적으로 상하 석축선이 곡사선 형태를 띤다. 통상적으로 자연석을 난적(亂積)하고 그 틈을 잔돌로 메우는 방식이 주로 사용되었다. 성루는 중세 이래 산성에 가장 많이 사용되는 시설 중 하나로, 구루와 위에 설치하고 그 위에 다시 목책이나 판벽을 설치하여 방어하는 경우가 많았다.

3. 4. 노보리이시가키(登り石垣)

왜성에는 일본의 근세 성곽에서는 보이지 않는 노보리이시가키(登り石垣)라는 장대한 장벽도 설치되었다. 이것은 왜성만의 특징적인 구조로, 산성 부분의 본성과 산기슭 부분의 지성이나 부속 시설을 하나로 연결하여 방어선을 확고히 하기 위한 목적으로 추측된다. 서생포왜성이나 웅천왜성 등에서는 이 노보리이시가키가 잘 보존되어 있다.[124] 임진왜란 이후 일본의 성에서도 간혹 보이는 축성 방법으로 마쓰야마성, 히코네성, 스모토성 등에서 볼 수 있다. 특히 왜란에 참전했다 귀국한 다이묘들의 성에서 찾을 수 있으며, 그 중 가토 요시아키(加藤嘉明)와 와키자카 야스하루(脇坂安治) 등이 쌓은 성이 대표적이다.3. 5. 해자

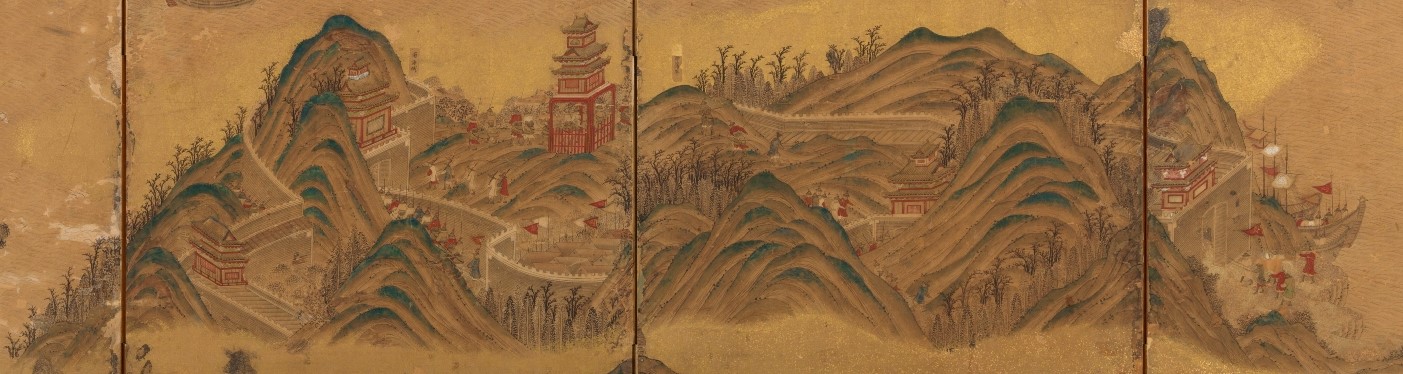

왜성은 일본의 성과 마찬가지로 성 아래에 해자가 시공되었고, 지금도 그 흔적이 남아 있다. 임진왜란 당시 중국의 화가가 그린 『정왜기공도권(征倭紀功圖卷)』에 나타난 전투장면을 보면 왜성의 모습을 보다 구체적으로 볼 수 있다.[123] 왜성을 공격하는 장면을 보면 담에 뚫린 사마(?間)로 공성군을 사격하는 모습이 있고, 넘어에는 목책이 이중으로 세워져 있다. 또한 성내에는 천수각이 보이고, 그 외에 숙사(宿舍)가 그려져 있으며, 안쪽에는 군데군데 방패 구실을 하였을 것으로 보이는 판벽(板璧)이 세워져 있다. 해전(海戰)을 그린 그림에서는 바닷가에 목책이 세워져 있고 곳곳에 판벽으로 가설하여 이곳에 몸을 은폐하고 공격하는 장면을 볼 수 있는데, 목책과 판벽을 세운 곳은 구(構)의 일부로 추정된다.4. 특징

왜성은 일본군이 남해안 일대 혹은 그 외 지역을 점거하고 그들의 근거지를 확보하거나 일본군 내 상호 연락 등을 위해 축조한 일본식 성곽이다. 일본의 입장에서 보더라도 침략지인 조선에 축조된 매우 특수한 사례에 속하는 건축이었다. 왜성은 외견상으로나 축조 수법, 혹은 시설에서 당시 일본의 성곽과 크게 다를 바가 없었다. 다만 침략지라고 하는 특수한 상황으로 말미암아 방어 기능 강화에 더욱 주의를 기울이고, 거의 모두 항구 확보를 위하여 총구(惣構) 시설 따위를 적극 활용하고 있다는 점에서 차이가 있다.[115]

왜성은 거의 대부분 전시 상황에서 축조되었기 때문에 방어상 유리한 산성 형태를 취하고 있다. 입지상으로는 강과 바다에 인접한 독립된 구릉, 혹은 야산을 택하고 있다. 왜성은 일본군이 선박을 통한 침략이었기 때문에 보급이나 연락 관계는 배를 이용하는 것이 가장 효과적이었고, 또 경우에 따라서는 배가 아니고서는 보급·연락이 불가능한 경우도 있었을 것이다. 더욱이 왜군 입장에서는 일본에 있는 후방 기지와의 관계를 고려할 때 손쉽게 배를 이용할 수 있는 조건이야말로 가장 중요한 요소 가운데 하나였을 것이다. 아울러 일본의 산성이 대체로 복잡한 구조를 가지고 있듯이 왜성 역시 주곽부(主郭部)를 중심으로 지형을 이용하여 다중(多重)의 곽(郭)과 곡륜(曲輪) 배치 등 복잡한 구조를 가지고 있으며 출입구는 하나같이 출입구를 통과하는 적에게 집중적으로 타격을 가하는 구조로 되어 있다. 그리고 성 아래에 호(壕) 즉, 해자가 시공된 흔적이 남아 있다.[115]

남해안 일대 왜성은 30개소로 약간의 차이점을 제외하면 기본적으로 일본의 성곽 축조 양식을 그대로 구현하고 있다. 이들 왜성은 16세기 일본에서 축조되기 시작하는 평성이 아니라 대부분 산성으로 지어졌는데, 이는 정치적 지배 거점에 중점을 둔 평성보다는 전시 상황에 맞게 방어에 중점을 두었기 때문이다. 그리고 전진과 후퇴, 보급이 원활할 수 있는 강이나 바다에 인접한 곳에 축조하였다. 또, 성의 구조는 일본의 성에서 볼 수 있는 복잡한 구조를 가지고 있다. 구루와의 배치와 해자, 이중문으로 된 마스가타와 우마다시 등으로 구성되어 있다.[115]

일본식 성곽은 대개 평야나 해안 지대에 돌출한 산정(山頂)을 깎아 평평하게 하여 가장 높은 곳에 이중 삼중으로 된 혼마루(本丸)·니노마루(二之丸)·산노마루(三之丸)를 설치하고 이 아성(亞城)을 둘러싼 외곽선에 성곽을 높이 쌓되 성 전체를 몇 구획으로 나누어 각 구역이 독립하여 전투를 할 수 있도록 되어 있다. 이 같은 축성 방식은 우리나라의 재래식 산성과는 전혀 다른 일본식 축성 방법이다.[123]

왜성은 배를 접선하기 좋은 해안가와 강안에 위치하면서도, 여차하면 서로를 돕기 쉽게 서로를 조망하기 좋게 밀도 있게 배치되었다. 또, 동래성 같은 경우는 기존의 조선 성곽에 붙여서 왜성을 축조하기도 하였다.[125]

일본군 입장에서는 타지에서 조달한 자재를 썼지만 전국 시대의 오랜 전란에서 얻은 축성 기술과 건축 기술을 동원해 빠르게 올렸다. 이러한 왜성들은 적을 지연시키고 고립시키기 위한 특유의 구조 등으로 상당한 방어력을 보여주었고, 울산성 전투에서는 조명연합군의 대군을 막았다. 규모가 있는 왜성은 혼마루나 천수각(天守閣, keep영어) 등도 있었으나 목(木) 건물은 현재는 모두 부서지고 없다.[126]

축성 당시에는 상당한 방어력을 보여주었으나 현재는 대부분이 소실되었거나 터만 남아 있다. 임진왜란 뒤에는 조선군이 얻은 돌을 쌓아 만든 석축을 기초해 조선식 읍성으로 고쳐 쓰기도 하면서 자연스럽게 소멸되었고, 일본군의 석축은 조선식에 비해 빠르게 올릴 수는 있지만 내구력 자체는 약해 시간이 지나면서 비교적 빨리 허물어졌기 때문이다.[127][128]

이는 가택 건축의 안정성과 유지력에서 분화된 다른 나라의 축성술과 달리, 오로지 성을 쌓기 위해서만 방벽으로 발달한 일본식 축성술의 특징으로, 왜란 당시까진 석벽 틈새에 회반죽이나 흙을 집어넣지 않고 오로지 돌만으로 쌓아 올리는 메쌓기(Dry stone/空積み,野面積み)가 주류였기 때문이다. 폭우가 내릴 시 따로 배수구를 만들 필요 없이 돌 사이로 물이 빠져나가며, 재해나 공세에 의해 무너져도 어차피 돌만으로 쌓은 벽이기에 흩어진 자재를 다시 쌓아 올리면 되지만, 돌 틈새로 해충이나 쥐 등이 침범하기 쉽고, 식물들이 자라면서 이음새를 침범하거나 기반을 무너뜨리는 등 유지 보수가 꾸준히 요구되는 방식이다. 한마디로 인스턴트 성벽이다.[129]

오로지 전투만을 목적으로 하다 보니 기본적으로 높은 지대를 끼고 있는 산성 혹은 평산성의 형태를 가지고 있다. 또한 물자의 보급을 쉽게 하기 위해 상당수 왜성들은 해안가나 강가 인근에 자리하고 있으며 평지부터 시작하여 정상부로 올라가는 구간을 여러 단계로 나누고 통행로도 미로와 같이 설계한 다음 그 구간마다 성책과 성문을 설치한 다층 방어 구조를 채택하고 있어 성벽 방어선이 뚫리면 그대로 성의 함락으로 이어지는 일반적인 한국식 산성이나 읍성보다 훨씬 더 강한 방어력을 가지고 있다.

실제로 각 왜성들은 임진왜란과 정유재란을 겪으면서 조선군과 명나라 군대에 의해 여러 번의 포위전을 겪었지만 정작 20여 개 왜성 중 직접적인 전투를 통해 함락당한 왜성은 하나도 없었다는 점이 이를 반증한다.

왜란이 끝난 이후 일본군이 철수하면서 왜성은 전략적인 가치를 상실하게 되었으며 대부분의 왜성이 버려진 상태로 남게 되어 현존 왜성의 경우 보존 상태가 좋은 경우가 드문 편이다. 그러나 일부 왜성의 경우 꽤 좋은 길목에 자리한 경우가 있으며 이 경우 일부 구조물을 보수하여 군사 주둔 지역으로 전용하여 사용한 경우가 있으나 그 사례 자체가 손에 꼽을 정도이다.[130]

일본의 석축 기술은 7세기 반에 백제에서 전해진 것이다. 훗날 전국 시대에 축적된 전국 무장의 경험으로 대폭 향상된 축성 기술이 사용되었으므로, 그동안 오랫동안 전쟁이 없었던 조선의 성(읍성)에 비해 방어력이 높고, 훨씬 실전적이었다는 특징이 있다. 강화가 맺어져 게이초의 역(慶長の役)이 끝날 때까지, 명·조선의 공격을 받아도 함락된 적은 한 번도 없었다.[60]

일본의 성곽사에서 분로쿠·게이초 시기의 축성 기술을 보여주는 중요한 유적으로 여겨지지만, 한반도에는 천수각·망루·성문이나 담장이 남아있는 성은 하나도 없고, 석축과 유구만 현존하고 있다. 석축도, 철수 후 또는 강화 시에 모서리가 파괴(파성)된 곳도 있다. 몇몇 왜성은 공원이 되었고, 그 외 대부분은 언덕 위나 숲 속에 석축이 잔존하고 있으며, 일부는 소멸되었다.

5. 연구

나동욱 부산박물관 문화재조사팀장은 임진왜란과 정유재란 때 일본이 축조한 왜성 연구 결과를 정리했다.[131][9][64] 나 팀장은 1597년 왜군 1만 6천 명이 40여 일간 만든 울산왜성이 뛰어난 방어력을 갖춘 성이었다는 사실을 소개하면서, 국내에 있는 왜성 30여 곳이 개발과 환경 변화로 훼손되고 있다고 지적했다.[131][9][64] 그는 “왜성은 400여 년 전 치열했던 동아시아 전쟁을 재구성하고 역사를 재현하는 데 있어 중요한 문화자산”이라고 강조했다.[131][9][64]

국립중앙박물관회가 공동 주관하고 KEB하나은행과 한국문화예술위원회가 후원하는 학술심포지엄은 정유재란 특별전과 연계해 기획되었다. 강화 교섭과 정유재란 발발, 노량 해전에 대한 이해 방향, 고니시 유키나가와 순천왜성 전투 등에 관한 발표도 진행되었다.[131][9][64] 국립진주박물관 관계자는 “이번 심포지엄을 통해 정유재란에 대한 심도 있는 논의가 이루어지기를 기대한다”며 “전쟁의 실상은 물론 한국, 중국, 일본 민중의 삶과 생활도 구체적으로 살펴보는 자리가 될 것”이라고 말했다.[131][9][64]

6. 의의

왜성은 축성 연대가 확실하고 후대에 개수되지 않아 축성 당시 일본의 축성법을 명확히 알 수 있다는 의의가 있다. 이는 같은 시기 일본 국내에서 축조되었던 성곽이 후대에 계속 사용됨으로써 거듭 개·보수가 이루어져 성곽 축성 시기의 축성법을 명확히 가려내기 어렵다는 점과 비교해 볼 때 의미가 있다.[9]

부산박물관 문화재연구팀장 나동욱은 임진왜란과 정유재란 시기에 축조된 왜성에 대한 연구 결과를 정리했다. 나동욱 팀장은 1597년 일본군 1만 6천 명이 40일 만에 축조한 울산왜성이 방어력이 높은 성이었다는 점을 소개하며, 현재 국내에 남아있는 30여 개의 왜성이 개발과 환경 변화로 훼손되고 있다는 점을 지적했다.[9]

그는 "왜성은 400여 년 전 동아시아 전쟁의 역사를 재구성하고, 치열했던 역사를 복원하는 데 중요한 문화유산"이라고 강조했다.[9]

7. 문화재보호법

일본왜성은 한국의 성과 같이 문화재보호법에 의해 보호받고 있다. 문화재청에서 문화재보호법에 따라 보존 중이며, 역사적, 문화적으로 보존되어야 하며, 자연 유산 및 환경 보전 구역으로 지정될 수 있다. 일본 잔재를 없애야 한다는 주장은 문화재보호법을 위반할 수 있다.[1]

“왜성은 그 역사의 현장으로서 보존되어야 하며, 의성 유적(구포 왜성, 양산 증산리 왜성)에 대한 발굴 조사가 필요하다”고 말했다.(역사의 블랙박스 ‘왜성 재발견’)[1]

문화재로서 역사적으로 많은 관심이 필요하며, 왜성이 훼손되지 않도록 관리 차원에서 보존하려는 노력이 필요하다.[1]

문화재보호법 제2조에 따르면, 왜성은 한국의 성곽과 동일한 보호 법률을 적용받아 문화재보호법에 따라 보호받는다. 이유 없이 왜성을 불태우거나, 파괴하거나, 훼손하거나 멸실하는 행위에 대해 협의 없이 재산 피해를 입힐 경우 법적으로 처벌할 수 있다고 명시한다.[1]

8. 기타

왜성은 성곽 축성 연대가 확실하고 후대에 개수되지 않아 축성 당시 일본의 축성법을 명확히 알 수 있다는 점에서 의의가 있다. 이는 같은 시기 일본 국내에서 축조되었던 성곽이 후대에 계속 사용되면서 거듭 개·보수가 이루어져 성곽 축성 시기의 축성법을 명확히 가려내기 어렵다는 점과 비교된다.[122]

2019년에는 《조선일본도설》(朝鮮日本圖說)이라는 왜성 현황 지도가 발견되어 화제가 되기도 했다.[10][11][122]

- 임진왜란 때 다시 개축되었던 다대포성은 부산진성이나 자성처럼 왜성이 되지 않았으며 왜성에서 제외되었다.[12][65]

- 거제 지세포진성은 임진왜란을 통해 가토 기요마사(加藤清正)가 이끄는 일본군이 전투에서 패배하였으나 함락된 지세포성은 일본식으로 개축되었다고 하나 이후 지세포왜성 이라 명명을 했으나 왜성에서 제외되었다고 한다.

- 진주 망진왜성(晋州 望晉倭城)은 정유재란 때 축조되었으며 현재 박문구왜성과 멸실된 왜성이고 봉수대 주변에 목책(木柵)은 없고 꼭대기에 있던 성벽 추정지는 제5경 망진산 봉수대[13][66][133]가 있고 KBS 방송탑과 망진체육공원이 있다.

- 진주 망진왜성은 현 경상남도 진주시 주약동 망진산에 있었다. 한편 꼭대기에서 240m 떨어진 곳에 있는 제5경 망진산 봉수대는 임진왜란 당시에 일본군이 사용했을 것으로 추정된다.[14][67][134]

- 1598년 9월 21일 남강의 망진왜성이 불타서 없어졌다.

- 반면 기록에는 없는 영춘왜성(永春倭城)과 곤양왜성(昆陽倭城)은 사천성 전투에서 시마즈 요시히로의 군대에서 중로군이 망진왜성을 점령한 이후 영춘왜성을 점령하고, 다음날 1598년 9월 22일에 곤양왜성이 불타서 없어졌다.

이렇게 멸실된 왜성은 7개소(중앙동, 동삼동, 호포, 견내량, 망진, 영춘, 곤양)으로 확인되었으며 농소, 마사, 동래 왜성은 국가나 정부 기관이나 관공서, 주민센터 관할로 관리가 지속적으로 되지 않는다면 머지않아 멸실될 것이며 문화재보호법에 의해 관리가 되어야하고 왜성에 대한 관심이 필요한 전망이다.

9. 주요 왜성 목록

왜성은 크게 연결성과 통치성으로 분류할 수 있다.[116]

연결성은 도요토미 히데요시의 지시에 따라 부산에서 서울까지, 나중에는 의주까지 히데요시 자신이 명나라로 들어갈 때의 거처와 군수 물자 보급로 확보를 목적으로 쌓은 성곽이다.[117] '쓰타이노시로'(つたいの城)라고도 불리며, 군대가 하루에 행군할 수 있는 거리에 쌓았고, 주로 조선의 읍성을 고쳐 사용하거나 새로 축성했다. 오늘날에는 함경도의 길주와 안변 사이 등에도 쌓여 있었다는 기록을 통해 당시 일본군이 지나간 길목마다 연결성을 쌓았음을 추측할 수 있다.

통치성은 대한민국 남해안 (부산광역시, 울산광역시, 경상남도, 전라남도 순천) 지역에 쌓은 성곽이다.[118] 임진왜란 때 일본으로부터의 수송로 확보와 일본군이 내륙에서 후퇴한 뒤 전세를 유리하게 전개하기 위해 쌓은 20여 개의 성곽과, 정유재란 때 새로 축성한 10개 등 남해안 일대에는 이미 조사된 것만으로도 32개소에 달한다.[119][120]

왜성은 남해안뿐만 아니라 내륙 지역에도 축조되었을 것으로 추정되나, 현재 그 유구(遺構)가 거의 알려져 있지 않아 정확한 실상은 알 수 없다. 멸실된 성을 포함하면 40여 개의 왜성이 발견되었다.[121][122]

현재까지 확인된 왜성은 31개소[115]에 달하며, 임진왜란(1592~1593년) 사이에 축조된 것과 정유재란(1597년) 당시 축조된 것으로 나뉜다.

- 임진왜란 시기 축조: 부산일본성, 부산진성, 임랑포왜성, 기장 죽성리왜성, 구포왜성, 김해 죽도왜성, 눌차왜성, 가덕도 왜성지성, 서생포왜성 등 19개

- 정유재란 시기 축조: 울산왜성, 양산 증산리 왜성, 마산일본성, 고성읍성, 사천선진리성, 남해 선소왜성, 순천왜성 등 9개

- 시기 불명: (울포산성), (탑포산성), (영춘왜성), (곤양왜성) 등 4개

임진왜란과 정유재란 시기에 축조된 왜성의 목록은 다음과 같다.

9. 1. 임진왜란(1592년~1598년)

임진왜란 당시 왜성은 일본군이 남해안 일대를 점거하고 근거지를 확보하거나, 일본군 간의 연락을 위해 축조한 일본식 성곽이었다. 이는 침략지인 조선에 축조된 매우 특수한 사례였다. 왜성은 방어 기능을 강화하고, 항구 확보를 위해 총구(惣構) 시설을 적극 활용했다는 점이 특징이다.왜성은 대부분 전시 상황에서 축조되었기 때문에 방어에 유리한 산성 형태를 띠었다. 강과 바다에 인접한 독립된 구릉이나 야산을 택했으며, 보급과 연락에 배를 이용하는 것이 효과적이었다. 주곽부를 중심으로 다중의 곽(郭)과 곡륜(曲輪)을 배치하는 등 복잡한 구조를 가졌으며, 출입구를 통해 적에게 집중적인 타격을 가하는 구조였다.

현재까지 확인된 왜성은 부산진성, 서생포왜성, 눌차왜성, 창원 진해 웅천왜성 등 31개소에 달한다.[115] 1592~1593년 사이에 축조된 것은 부산일본성, 부산진성, 임랑포왜성, 기장 죽성리왜성, 구포왜성, 김해 죽도왜성 등 19개이고, 1597년 정유재란 때 축조된 것은 울산왜성, 양산 증산리 왜성, 마산일본성, 고성읍성, 사천선진리성 등 9개이다. 기록에 없거나 위치가 불분명한 왜성도 4개나 된다.

1592년 4월 임진왜란 개전 직후, 부산에 상륙한 일본군은 보급 거점을 마련하기 위해 부산왜성을 축조했다. 같은 해 11월, 평양을 점령한 고니시 군은 평양에, 우키타는 한성 남산에 왜성을 축성했다. 그러나 이듬해 1월 조명 연합군의 반격에 쫓기면서, 1593년 5월부터 경상남도 해안 일대에 20곳의 왜성을 축조했다.

임진왜란 강화 교섭이 결렬되자, 일본군은 재침공하여 기존 왜성을 다시 점거하고, 일본 수군은 웅천왜성을 근거지로 삼았다. 이때 일본군은 점령지를 확보하고 일본 본토와의 연결을 위해 해안가 왜성을 보수하고, 동쪽으로는 울산, 서쪽으로는 순천까지 전선을 확대하면서 새로운 왜성을 축성했다.

| 번호 | 사진 | 명칭 | 시기 | 축성 | 수비 | 소재지 | 관리자 (단체) | 병력 | 참조 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 |  | 눌차왜성 | 1592년 | 제6군 6군 사령관  | 6군 사령관 고바야카와 다카카게 제6군 모리 히데카네   | 부산광역시 강서구 눌차동 산84-7 | 강서구 | rowspan=3| | 가덕도왜성 |

| 2 | -- | 가덕도 왜성지성 | 1593년 | 제4군 제6군  -- 다치바나 무네시게 모리 히데카네 -- 다치바나 나오쓰구 | 부산광역시 강서구 성북동 산43 | 강서구 | 성북왜성 | ||

| 3 | -- | 가덕도 성북왜성 | 1593년 | 6군 사령관 고바야카와 다카카게 | 좌군 총대장 고바야카와 히데아키 다찌바 토우코 | 부산광역시 강서구 성북동 산43, 53, 52번지 | 강서구 | ||

| 4 |  | 기장 죽성리왜성 | 1593년 | 3군 사령관 -- 구로다 요시타카[140] | 2군 사령관 | 부산광역시 기장군 기장읍 죽성리 601 | 기장군 | 33,000명 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=23,00480000,21] 부산광역시 기념물 제48호 기장성-  |

| 5 |  | 김해 죽도왜성 | 1593년 | 제2군 -- 나베시마 가쓰시게 부자 | 제2군 -- 나베시마 나오시게 | 부산광역시 강서구 죽림동 787번지 일원 | 강서구 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=23,00470000,21&pageNo=1_1_1_1] 부산광역시 기념물 제47호 | |

| 6 |  | 구포왜성 | 1593년 | 1차 6군 사령관 고바야카와 다카카게(책임) 제6군 -- 쓰쿠시 히로카도 -- 다치바나 무네시게 -- 다치바나 나오쓰구 모리 히데카네 2차 우군 사령관 모리 히데모토 | 2차 3군 사령관 -- 구로다 나가마사 | 부산광역시 북구 덕천1동 산93번지 | 부산광역시 북구 | 5,000명 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=23,00060000,21&pageNo=1_1_1_1] 부산광역시 기념물 6호 카도카이성-일본 죽도왜성의 지성 |

| 7 | -- | 김해 농소왜성지[142] | 1593년 | 제2군 -- 나베시마 나오시게 부자 | 경상남도 김해시 주촌면 농소리 산22-5 | 농소마을회관 | 5,000명 | 농소왜성 죽도왜성의 지성 | |

| 8 | -- | 마사왜성지[143][144] | 1593년 | 제2군 -- 나베시마 나오시게 부자 | 경상남도 김해시 한림면 금곡리 산61-2 | 김해시 | 5,000명 | 土城, 죽도왜성의 지성 | |

| 9 |  | 동래왜성 | 1593년 | 영주 | 1군 사령관 | 부산광역시 동래구 칠산동 1-9 | 동래구 | rowspan=2| | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=23,00050000,21&pageNo=1_1_1_1] 부산광역시 기념물 제5호 |

| -- | 제6군 모리 데루모토 | 추목도왜성, 영도왜성 | |||||||

| 11 |  | 부산진성 | 1593년 | 제6군 모리 데루모토 부자 우군 사령관 모리 히데모토 봉행  (정유재란 때 수축 및 증축) | 제6군 모리 데루모토 부자 | 부산광역시 동구 자성로 99 (범일동) | 부산광역시 동구 | 18,700명[145] | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=23,00070000,21&pageNo=1_1_1_1] 부산광역시 기념물 제7호 자성대왜성 |

| 12 |  | 서생포왜성 | 1593년 | 2군 사령관 -- 가토 기요마사 | 3군 사령관 -- 구로다 나가마사 | 울산광역시 울주군 서생면 서생리 711번지 일원 | 울주군 | 100,000명 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=31,00080000,26&pageNo=1_1_1_1] 울산광역시 문화재자료 제8호 |

| 13 | -- | 임랑포왜성 | 1593년 | 4군 사령관 제4군 -- 시마즈 도요히사  -- 다카하시 모토타네 -- 아키즈키 다네나가 | 4군 사령관 -- 모리 가쓰노부 제4군 -- 시마즈 도요히사 -- 이토 스케타카 -- 다카하시 모토타네 -- 아키즈키 다네나가 | 부산광역시 기장군 장안읍 임랑리 산48 | 기장군 | 세이관성-일본[146] | |

| 14 | -- | 영등왜성지 | 1592년 | 제4군 -- 시마즈 요시히로 부자 | 경상남도 거제시 장목면 구영리 산6-17번지 외성: 장목면 구영2길 34번지 | 거제시 | 2,000명 | 영등포왜성 구영등왜성 | |

| 15 | -- | 송진포왜성 | 1593년 | 5군 사령관 제5군   | 경상남도 거제시 장목면 장목리 산6-3 | 거제시 | rowspan=5| | 시루성 아명: 지세포(Jisepo)[147] 경상남도의 비지정문화재 | |

| 16 |  | 거제 장문포 왜성 | 1594년 11월 | 5군 사령관 -- 후쿠시마 마사노리 제5군   -- 도다 가쓰타카 | 제5군 조소카베 모토치카 -- 이코마 지카마사 | 경상남도 거제시 장목면 장목리 130-43번지 | 거제시 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=31,02730000,38&pageNo=1_1_1_1] 경상남도 문화재자료 제273호 장목왜성 군항포왜성 | |

| 17 | -- | 창원 자마산성 | 1593년 | 제1군 | 경상남도 창원시 진해구 성내동 산15 | 창원시 | 자마왜성 웅천왜성의 지성 | ||

| 18 | -- | 창원 명동왜성 | 1593년 | 제1군 -- 소 요시토시 | 경상남도 창원시 진해구 명동 산13 | 창원시 | 웅천왜성의 지성 | ||

| 19 |  | 창원 안골왜성 | 1593년 | 수군  수군 사령관  | 경상남도 창원시 진해구 안골동 산27번지 외 | 창원시 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=31,02750000,38&pageNo=1_1_1_1] 경상남도 문화재자료 제275호일본 제1수군기지(왜수군 제1기지) 웅천 안골왜성(熊川 安骨倭城) | ||

| 20 |  | 창원 웅천왜성 | 1593년 | 1군 사령관 고니시 유키나가 제1군 → -- 소 요시토시 다이묘  | 경상남도 창원시 진해구 남문동 산211-1번지 | 창원시 | 5,000명 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=23,00790000,38&pageNo=1_1_1_1] 경상남도 문화재자료 제79호 일본 제2수군기지(왜수군 제2기지) | |

| -- | 제6군 모리 데루모토 고니시 유키나가의 부하 | rowspan=2| | [http://forum.sengoku.ru/viewtopic.php?t=1179 Japanese castles in Busan (Korea) Sengoku Forum] 迫門口[149] | ||||||

| -- | 양산 가산리 호포왜성지[150] | 일본군[151] | 양산시 동면 호포로 26 양산시 동면 가산리 1120-6[152][153] (양산천 하류 경부선 아래) 양산시 동면 가산리 1026-1, 1027-26, 1028-11 | 호포성지(狐浦城址)[154][155] 문화재관리국, 1977, 《문화유적총람》[156] | |||||

{| class="wikitable"

|-

! 번호

! 사진

! 명칭

! 시기

! 축성

! 수비

! 소재지

! 관리자

(단체)

! 병력

! 참조

|-

| 23

|

| 고성읍성

| 1597년

| '''영주'''

깃카와 히로이에

| '''제2군'''

-- 나베시마 나오시게

| 경상남도 고성군 고성읍 성내리, 서외리, 수남리 일대

고성왜성: 고성읍 성내로136번길 42

| 고성군

| 7,000명

| [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=31,00890000,38&pageNo=1_1_1_1]

경상남도 문화재자료 제89호

고성왜성(固城倭城),[158] 수남리왜성[159]

|-

| 24

| --

| 견내량왜성

| 1597년

| '''제1군'''

-- 소 요시토시

와키자카 야스하루[160]

'''가라시마 세토구치'''[161]

| -- 야나가와 시게노부

| 경남 거제시 사등면 덕호해안길 147-1

|

| .

| 왜성동왜성

광리왜성, 토성(土城)[162]

견내량왜성 3D모델 도안만 남은 상태

[https://blog.naver.com/dnpdlem13/222113516949 견내량 왜성 답사 + 3D모델 제작]

|-

| 25

|

| 남해 선소왜성

| 1597년

| '''수군'''

와키자카 야스하루

'''제1군'''

-- 소 요시토시

| '''제1군'''

-- 소 요시토시

| 경상남도 남해군 남해읍 선소로 149

| 남해군

| 1,000명

| 경남발전연구원 역사문화센터, 2004

『문화유적분포지도-남해군-』.[163]

|-

| 26

|

| 부산 일본성

| 1598년

| '''제6군'''

모리 데루모토

'''1군 사령관'''

| '''좌군 총대장'''

고바야카와 히데아키

| 부산광역시 동구 범일동

| 부산광역시 동구

|

| [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=13,00350000,21&pageNo=1_1_1_1]

대한민국 사적 제35호 (해지)[164]

|-

| 27

|

| 마산일본성

| 1597년

| '''초대'''

'''제2군'''

-- 나베시마 나오시게

-- 나베시마 가쓰시게 부자

|

| 경상남도 창원시 마산합포구 용마산길 142 (산호동)

| 창원시

| 12,000명

| [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=13,00360000,38&pageNo=1_1_1_1]

대한민국 사적 제36호 (해지)

창원왜성, 용마성[166]

|-

| 28

|

| 사천선진리성

| 1597년

| '''4군 사령관'''

-- 모리 가쓰노부

'''제4군 (좌군)'''

9. 2. 정유재란(1597년~1598년)

임진왜란 강화 교섭이 결렬되면서 일본군은 재침략을 개시, 기존에 축성했던 왜성을 다시 점거하고 일본 수군은 웅천왜성을 점거하여 근거지로 삼았다.[115] 이 당시 일본군은 점령지를 확실하게 확보하고 일본 본토와의 연결을 위해 기존에 축성한 해안가 일대의 왜성을 보수했다. 또한 동쪽으로는 울산왜성, 서쪽으로는 순천왜성까지 전선을 확대하면서 이 일대에도 왜성을 새로 축성하였다.[115]| 번호 | 사진 | 명칭 | 시기 | 축성 | 수비 | 소재지 | 관리자 (단체) | 병력 | 참조 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 23 | 고성읍성 | 1597년 | 성주 깃카와 히로이에 가쓰라 모토쓰나[157] | 제2군 -- 나베시마 나오시게 | 경상남도 고성군 고성읍 성내리, 서외리, 수남리 일대 고성왜성: 고성읍 성내로136번길 42 | 고성군 | 7,000명 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=31,00890000,38&pageNo=1_1_1_1] 경상남도 문화재자료 제89호 고성왜성,[158] 수남리왜성[159] | |

| -- | 제1군 -- 소 요시토시 와키자카 야스하루[160] 가라시마 세토구치[161] | -- 야나가와 시게노부 | . | 왜성동왜성 광리왜성, 토성(土城)[162] 견내량왜성 3D모델 도안만 남은 상태 [https://blog.naver.com/dnpdlem13/222113516949 견내량 왜성 답사 + 3D모델 제작] | |||||

| 25 | 남해 선소왜성 | 1597년 | 수군 와키자카 야스하루 제1군 -- 소 요시토시 | 제1군 -- 소 요시토시 | 경상남도 남해군 남해읍 선소로 149 | 남해군 | 1,000명 | 경남발전연구원 역사문화센터, 2004 『문화유적분포지도-남해군-』.[163] 남해왜성 | |

| 26 | 부산일본성 | 1598년 | 제6군 모리 데루모토 1군 사령관 고니시 유키나가 | 좌군 총대장 -- 고바야카와 히데아키 | 부산광역시 동구 범일동 | 부산광역시 동구 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=13,00350000,21&pageNo=1_1_1_1] 대한민국 사적 제35호 (해지)[164] | ||

| 27 | 마산일본성 | 1597년 | 초대 다테 마사무네[165] 제2군 -- 나베시마 나오시게 -- 나베시마 가쓰시게 부자 | 경상남도 창원시 마산합포구 용마산길 142 (산호동) | 창원시 | 12,000명 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=13,00360000,38&pageNo=1_1_1_1] 대한민국 사적 제36호 (해지)[166] 창원왜성, 용마성 | ||

| 28 | 사천선진리성 | 1597년 | 4군 사령관 -- 모리 가쓰노부 제4군 (좌군) -- 시마즈 요시히로[167] 다이묘  무장  -- 다치바나 나오쓰구[167] | 제4군 (좌군) -- 시마즈 요시히로 4군 사령관 -- 모리 가쓰노부[168] 제7군 모리 데루모토[168] | 경상남도 사천시 용현면 선진리 770번지 외 용현면 선진리 1082 일원 | 사천시 | 10,000명 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=31,02740000,38&pageNo=1_1_1_1] 경상남도 문화재자료 제274호 선진리왜성(2005년 발굴)[169] | |

| 29 |  | 순천왜성 | 1597년 | 1군 사령관 (좌군) -- 고니시 유키나가(선봉) 총대장 겸 7군 사령관 (좌군 사령관)  수군  | 1군 사령관 (좌군) -- 고니시 유키나가 수군 -- 도도 다카토라 | 전라남도 순천시 해룡면 신성리 산1번지 외 | 순천시 | 13,700명 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=23,01710000,36&pageNo=1_1_1_1] 전라남도 지방기념물 제171호 왜교성, 예교성 (2001, 2002, 2004년 발굴) (1999년 2월 26일 지정)[170] |

| 30 |  | 양산 증산리 왜성 | 1597년 | 3군 사령관 (우군) -- 구로다 나가마사 다이묘 -- 다테 마사무네 제7군 모리 데루모토[171] 좌군 총대장 -- 고바야카와 히데아키[171] | 3군 사령관 (우군) -- 구로다 나가마사 -- 구로다 요시타카[172] | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 산15 | 양산시 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=31,02760000,38&pageNo=1_1_1_1] 경상남도 문화재자료 제276호 증산리왜성(甑山里倭城)[173] [https://blog.naver.com/cakemart/221826579302 일제강점기 보물고적명승천연기념물 쇼와 14년 고적 지정 대장 지정] | |

| 31 |  | 울산왜성 | 1597년 12월 | 2군 사령관 (우군) -- 가토 기요마사 제8군 -- 아사노 요시나가(공사) 우군 사령관 모리 히데모토(공사)[174] 감찰관 및 감독 (무사)  부장 시시도 모토쓰구[174] -- 가토 기요베에[176] 가토 야스마사[176] 오코치 히데모토[176] | 2군 사령관 (우군) -- 가토 기요마사 | 울산광역시 중구 학성공원3길 54, 일원 (학성동) | 울산광역시 중구 | 16,000명 | [http://www.heritage.go.kr/heri/cul/culSelectDetail.do?VdkVgwKey=31,00070000,26&pageNo=1_1_1_1] 울산광역시 문화재자료 제7호 학성, 도산성 (1985년 발굴) (1997년 10월 30일 지정)[177] |

부산박물관 문화재연구팀장 나동욱은 임진왜란과 정유재란 시기에 축조된 왜성에 대한 연구 결과를 정리했다.[9] 그는 1597년 일본군 1만 6천 명이 40일 만에 축조한 울산왜성이 방어력이 높은 성이었다는 점을 소개하며, 현재 국내에 남아있는 30여 개의 왜성이 개발과 환경 변화로 훼손되고 있다는 점을 지적했다.[9] 또한 "왜성은 400여 년 전 동아시아 전쟁의 역사를 재구성하고, 치열했던 역사를 복원하는 데 중요한 문화유산"이라고 강조했다.[9]

국립중앙박물관이 주최하고 KEB하나은행과 한국문화예술위원회가 후원하는 학술 심포지엄은 특별전 "정유재란"과 연계하여 기획되었다. 이 심포지엄에서는 강화 협상, 유류 파동 발생, 노량 해전, 고니시 유키나가와 순천왜성 전투 등에 대한 발표도 진행될 예정이다.[9]

진주국립박물관 관계자는 "이번 심포지엄을 통해 유류 정제 재해에 대한 심도 있는 논의를 기대한다"며 "전쟁의 실상뿐 아니라 한국, 중국, 일본 백성들의 삶과 생활상도 자세히 들여다보는 자리가 될 것"이라고 말했다.[9]

참조

[1]

웹사이트

japanese castles in korea 1592-98

https://www.siamcost[...]

2020-08-06

[2]

문서

ja:倭城

[3]

문서

ko:왜성 (건축)|왜성

[4]

Youtube

KNN News Crisis Waeseong, Wants of Development

https://www.youtube.[...]

2016-06

[5]

웹사이트

Untitled - 경남발전연구원 역사문화센터

http://www.gnchc.re.[...]

2020-03-22

[6]

Youtube

KNN News: Five Waeseong in Crisis Has Stacked a Reclaim.

https://www.youtube.[...]

2016-06

[7]

Youtube

Waeseong in KNN news crisis.

https://www.youtube.[...]

2016-06

[8]

웹사이트

The library The digital library Korean Studies Library Korean Studies Electronics Library

https://lib.aks.ac.k[...]

[9]

문서

Local Notice Quote

[10]

웹사이트

検索結果 -倭城

https://www.busannav[...]

2020-11-06

[11]

웹사이트

朝鮮半島南岸構築の倭城に見る役割と機能 - Core

https://core.ac.uk/d[...]

2020-11-06

[12]

웹사이트

Castle in Busan is lonely

http://www.leaders.k[...]

2020-09-05

[13]

웹사이트

Jinju 8th Gyeongsang 5th Gyeongsang Mangjin Mountain Beacon Station

http://www.jinju.go.[...]

2020-11-25

[14]

웹사이트

Where 38,000 Cho-Myeong coalition troops were decapitated by Japanese troops

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-26

[15]

Youtube

Indelible traces of history, Japanese Fortress / YTN Science (Semazu Iehisa and other 500 Japanese troops stationed)

https://www.youtube.[...]

2020-07-11

[16]

간행물

山崎敏昭, 1998, 「加德城と安骨浦倭城の繩張り」 『倭城の硏究』2, 城郭談話會. 福島克彦, 1998, 「加德城と安骨浦城の構造」 『韓國 慶尙南道 倭城址の調査硏究』, 神戶大學文學部. 한국문물연구원, 2010, 『釜山 訥次洞 817-4番地遺蹟』. 釜山廣域市史編纂委員會, 1999, 『江西區誌』.

[17]

웹사이트

"Pottery War" that captured Joseon potters.This fortress was built by Nagamasa Kuroda and his father Yoshitaka Kuroda, who commanded the Third Army during the early Japanese invasion, mobilized 33,000 people.

http://hani.co.kr/ar[...]

[18]

문서

『增補文獻備考』 豆毛浦城 臨浪浦城 備局謄錄 並有倭城.(두모포성, 임랑포성은 비

[19]

문서

『大東地志』 城池 竹島倭城 南十里 宣祖壬辰倭人所築 周五百八十척 外城周六百十五척.(남쪽으로 10리이고 선조 임진년(1592) 왜인이 쌓았다. 둘레는 580척 (약 176m)이고 외성의 둘레는 615척(약 186m)이다.) 『增補文獻備考』 竹島倭城 在南十里 壬辰倭賊石築 邑誌周五百八十척 外城周六百十五척.(죽도왜성은 남쪽으로 10리에 있고 임진년에 왜적이 돌로 쌓았다. 읍지에는 둘레 580척(약 176m), 외성 둘레 615척(약 186m)이라 기록하고 있다.

[20]

문서

『大東地志』 城池 仇法谷城 狐浦城 二處倭所築.(구법곡성, 호포성 두 곳을 왜인이 쌓았다.) 『增補文獻備考』 仇法谷狐浦 備局謄錄 並有倭城.(구법곡성과 호포성은 비국등록에서 모두 왜성이라 기록하였다.)

[21]

웹사이트

Nongso Waeseong, Historical Black Box, Dwarf - Google Books

https://books.google[...]

2019-07-08

[22]

간행물

高田徹, 1999, 「金海 竹島倭城の遺構と遺物-繩張り-」 『倭城の硏究』3, 城郭談話會.

[23]

웹사이트

Masa Waeseong, Historical Black Box, Dwarf - Google Books

https://books.google[...]

2019-07-08

[24]

문서

『大東地志』 城池 馬沙倭城 北四十里 土築 周七百餘척.(북쪽으로 40리에 있고 흙으

[25]

문서

Shrinkage and expansion during the Japanese Invasion of Korea in 1598

[26]

웹사이트

Busanpo Fierce Life·Walking Along Resistance History

https://www.busan.go[...]

[27]

문서

『增補文獻備考』 釜山浦城 甑山城 備局謄錄 並有倭人.(부산포성, 증산성은 비국

[28]

문서

『大東地志』 鎭堡 開雲浦鎭 南三十里 宣祖 二十五年 自蔚山移于釜山浦之倭人所築城 水軍萬戶一員.(남쪽으로 30리에 있고 선조 25년(1592)에 울산에서 부산포로 옮기고 왜인들이 쌓았다, 수군만호 1인을 두었다.)『大東地志』 鎭堡 西生浦鎭 南五十里 初置水軍萬戶 宣祖二十五年 移設于倭人所築之倭甑城 水軍同僉制使一人.(남쪽으로 50리에 있고 처음에는 수군만호를 두었다. 선조 25년(1592) 옮겨 왜인이 축성하고 왜증성이라 하였다. 수군첨제사33) 1인을 두었다.)『增補文獻備考』 外甑城 在西生鎭 亦倭賊所築.(외증성은 서생진에 있고 또한 왜적이 쌓았다.)『與地圖書』34) 鎭堡 西生浦鎭 在府南五十三里 水軍萬戶一人 壬辰倭寇築城留屯 丁酉撤還後倭人所築城.(서생포진은 부의 남쪽 53리에 있고 수군만호 1인이 주둔하였다. 임진년(1592)에 왜구가 축성하여 주둔하였다. 정유년(1597)에 다시 돌아온 왜인이 쌓았다.)『蔚山府邑誌』35) 鎭堡 西生浦鎭 在府南五十三里 水軍萬戶一人 壬辰倭寇築城留屯 丁酉撤還後倭人所築城.(서생포진은 부의 남쪽 53리에 있고 수군만호 1인이 주둔하였다. 임진년(1592)에 왜구가 축성하여 주둔하였다. 정유년(1597)에 다시 돌아온 왜인이 쌓았다.)

[29]

문서

사 료 : 『增補文獻備考』 豆毛浦城 臨浪浦城 備局謄錄 並有倭城.(두모포성, 임랑포성은 비국등록에 모두 왜성이라 기록하였다.)

[30]

문서

『大東地志』3) 鎭堡 永登浦鎭 舊設仇來浦置水軍萬戶 仁祖元年 移于見乃梁西三里 英宗 二十七年廢 三十二年復設 有倭人所築 石城水軍萬戶一員.(옛날 설치했던 구래포로 수군 만호4)를 두었다. 인조 원년(1623)에 견량포에서 서쪽으로 3리 옮겨 설치하였다. 영종 27년(1751) 폐하였다가 32년(1756)에 다시 설치하였다. 왜인이 쌓은 성이고 수군 만호 1인을 두었다.) 『增補文獻備考』 永登浦城 舊長木浦城 備局謄錄 並有倭城. (비국등록에는 영등포성(영등포왜성), 구장목포성(장문포왜성) 모두 왜성이라 기록하였다.)

[31]

간행물

東亞大學校博物館, 1995, 『巨濟市 城址 調査報告書』. 城郭談話會, 1997, 『倭城の硏究-特集:巨濟島の倭城』創刊號. 巨濟市誌編纂委員會, 2002, 『巨濟市誌』下卷.

[32]

문서

『大東地志』 鎭堡 長木浦鎭 北六十里 本訓局屯 孝宗七年 設屯置別將有 倭人所築城 水軍萬戶一員.(북쪽으로 60리이고 훈련도감을 두었다. 효종 7년(1656)에 설치하여 별장7)을 두었다. 왜인이 쌓은 성이고 수군만호 1인을 두었다.) 『增補文獻備考』 永登浦城 舊長木浦城 備局謄錄 並有倭城. (비국등록에는 영등포성(영등포왜성), 구장목포성(장문포왜성) 모두 왜성이라 기록하였다.)

[33]

문서

In 1592, during the Japanese Invasion of Korea, he moved to Joseon with 5,000 troops and built Ungcheon Japanese Fortress before returning to Korea in September.

[34]

문서

迫門口 It is a Japanese-style geographical name, meaning an entrance to the narrow canal. The exact shape is unknown due to urban development, port facilities, and sea reclamation, but it is believed to have been located in Yongdusan Park as a hill of independent low hills. There is only a record that Mori Derumoto built Dongsam-dong Waeseong Fortress and Bakmun-gu Waeseong Fortress in Bunroku on July 27, 1593, the year after the outbreak of the Imjin War.

[35]

웹사이트

A Survey of Cheonsudae and Bonhwan on Waeseong Fortress in Korea - Ulsan City Wall Research Society

https://books.google[...]

2020-11-06

[35]

웹사이트

Review of in 1185 Gasan-ri, Dong-myeon, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do (issued on September 1, 2015)

https://www.cha.go.k[...]

2020-11-06

[36]

문서

[37]

문서

[38]

간행물

Yangsan Seoksan District, Dong-A Seah Cultural Heritage Research Institute, Korea Housing Corporation 文化遺蹟 地表調査 報告書

http://www.feaci.or.[...]

Dong-A Seah Cultural Heritage Research Institute, Korea Housing Corporation

2006-12

[39]

웹사이트

Yangsan City Cultural Tourism Historic Hopo Castle Site

http://www.yangsan.g[...]

2020-11-06

[40]

문서

[41]

웹사이트

Goseong Waeseong Fortress was built on October 23, 1597, at the order of Toyotomi Hideyoshi, by Hiroie Kitkawa and Mototsuna Katsura. In 1592, Hidekane Kobayakawa, Munetora Tachibana, Naotsugu Tachibana, and Hirokado Tsukushi were organized by the 7th Japanese Army during the Japanese Invasion of 1592.

http://www.hani.co.k[...]

2020-08-04

[42]

논문

倭城蹟を訪ねて

佐賀縣立名護屋城博物館

[43]

문서

[44]

웹사이트

There is no record of the garrison and the longevity who built the castle, and there is a rumor that it is "Karashima Setoguchi" and "So Yoshitoshi" as the longevity who built and defended the castle.It is hard to find a record that a general named "Karashima Setoguchi" participated in the Japanese Invasion of Korea, but "So Yoshitoshi" has a record of playing as a manager of Konishi Yukinaga in the Tsushima Province. In particular, So Yoshitoshi was directly related to the outbreak of the Imjin War and later played an important role in diplomacy between Japan and Joseon, including the Joseon news agency.

http://www.saegeoje.[...]

2020-08-10

[45]

문서

[46]

논문

南海倭城の繩張り

城郭談話會

[47]

웹사이트

In "Siseilam," published by Masan City in 1958, Masan Japanese Fortress was introduced as "unfinished during the Japanese Invasion of Korea and incomplete by the Japanese emperor, Naoshige Nabeshima Naoshige and Nabeshima Katsushige, who were stationed in Changwon during the Japanese Invasion of Korea, have been introduced.

http://www.hani.co.k[...]

2020-08-04

[48]

웹사이트

It was built by Shimazu Yoshihiro, Mori Yoshinari, Ikeda Hideo, Nakagawa Hideyoshi, and Takahashi Naotsugu.

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-26

[49]

웹사이트

Pottery War" that captured Joseon potters.In particular, Mori Yoshinari was stationed at the Japanese Fortress in Sacheon, Gyeongsangnam-do, along with Mori Terumoto and Shimazu Yoshihiro, during the Japanese invasion of Korea.

http://hani.co.kr/ar[...]

[50]

문서

[51]

서적

순천 검단산성과 왜성

[52]

웹사이트

This Japanese fortress was rebuilt by Mori Terumoto and Kobayakawa Hideaki.

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-08

[53]

웹사이트

Kuroda Josui and Kuroda Nagamasa were stationed there.

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-08

[54]

논문

梁山城の繩張り

城郭談話會

[55]

웹사이트

The construction of Ulsan Waeseong Fortress was attended by several Japanese chiefs, including Kiyomasa Kato, who built the fortress during the Japanese Invasion of Korea (1593). Kato was responsible for the location selection and overall design, and the construction was carried out by Yoshinaga Asano, Mototsugu Shishido, head of the Mori Hidemoto department, and Kiyobe Kato, head of Kiyomasa. Kazuyoshi Ota, who was dispatched as an inspector, supervised the entire process from location selection to construction.

http://www.ksilbo.co[...]

2021-05-29

[56]

서적

蔚山倭城は丁酉再乱の時期加藤清正(加藤清正)が設計し太田和義(太田一吉)の監督として浅野吉永(淺野幸長)宍戸モットーチュグ(肉戸元續)加藤清べに(加藤淸兵衛)加藤保正(加藤安政)に来てうちわ秀元(大河內秀元)など計1万6布動員して、蔚山邑城と経常ジョワビョンヨウン性石材を利用し、12月20日までに約40日余りの短期間に蔚山倭城を完成し加藤清マーサ(加藤清正)が1597年12月12日入城した矮星である。私たちの土地矮星の天守台、ボンファン実測研究 - ギムユンドク(蔚山城研究会)

https://books.google[...]

[57]

서적

The fortress was designed by Kato Kiyomasa and used by Kato Yoshinaga Castle during the 20th month. Cheonsudae and Bonhwan of Waeseong Fortress in Korea - Kim Yoon-deok (Ulsan Seongwak Research Society)

https://books.google[...]

[58]

문서

[59]

논문

文禄・慶長の役における朝鮮半島南岸構築の倭城に見る役割と機能

http://id.nii.ac.jp/[...]

大阪商業大学比較地域研究所

[60]

위키

왜성 (건축)

[61]

간행물

Untitled - 경남발전연구원 역사문화센터

http://www.gnchc.re.[...]

[62]

위키

Japanese castles in Korea

[63]

논문

南海岸地域はすでに32ヵ所が調査を受けている。

https://lib.aks.ac.k[...]

[64]

문서

[65]

뉴스

釜山の城は寂しい

http://www.leaders.k[...]

2020-09-05

[66]

웹사이트

晋州8景第5景望晋山烽火台

http://www.jinju.go.[...]

2020-11-25

[67]

웹사이트

日本軍に首を切られた朝明連合軍3万8千余の魂がこもっている場所

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-26

[68]

Youtube

消せない歴史の痕跡、矮星YTNサイエンス(日本軍500人駐屯)

https://www.youtube.[...]

[69]

논문

加德城と安骨浦倭城の繩張り

城郭談話會

[70]

웹사이트

朝鮮の陶工を奪った「陶磁器戦争」この倭城跡には一面に漂う器の破片 この倭城は倭乱初期、第3軍を指揮した黒田長政とその父黒田孝高が3万3000人を動員して築いた城だ。

http://hani.co.kr/ar[...]

[71]

문헌

『增補文獻備考』 豆毛浦城 林浪浦城 備局謄錄 並有倭城

[72]

문헌

『大東地志』 城池 竹島倭城 南十里 宣祖壬辰倭人所築 周五百八十尺 外城周六百十五

[73]

문헌

『大東地志』 城池 仇法谷城 狐浦城 二處倭所築. 『增補文獻備考』 仇法谷狐浦 備局謄錄 並有倭城

[74]

Google 도서

農所倭城、歴史のブラックボックス、倭城再発見 - Google図書

https://books.google[...]

2019-07-08

[75]

논문

"金海 竹島倭城の遺構と遺物-繩張り"

1999

[76]

Google 도서

馬沙倭城、歴史のブラックボックス、倭城再発見 - Google図書

https://books.google[...]

2019-07-08

[77]

문헌

『大東地志』 城池 馬沙倭城 北四十里 土築 周七百餘尺. 『增補文獻備考』 馬沙倭城 在北四十里 土築 邑誌周七百餘尺 高三尺

[78]

문서

Dongnae-eupseong

[79]

웹사이트

釜山浦熾烈な暮らし·抵抗 歴史に沿って歩く

https://www.busan.go[...]

[80]

문헌

『增補文獻備考』 釜山浦城 甑山城 備局謄錄 並有倭人. 『東萊府邑誌』25) 城池 釜山鎭城 在府南二十里 僉使所居也 壬辰亂倭人築之 城周千六 百八十九 高十三

[81]

뉴스

「西生浦倭城蔚山の文化財」

https://www.ulsanpre[...]

蔚山新聞

2020-11-06

[82]

문헌

『大東地志』 鎭堡 開雲浦鎭 南三十里 宣祖 二十五年 自蔚山移于釜山浦之倭人所築城 水軍萬戶一員. 『大東地志』 鎭堡 西生浦鎭 南五十里 初置水軍萬戶 宣祖二十五年 移設于倭人所築之倭甑城 水軍同僉制使一人. 『增補文獻備考』 外甑城 在西生鎭 亦倭賊所築. 『與地圖書』34) 鎭堡 西生浦鎭 在府南五十三里 水軍萬戶一人 壬辰倭寇築城留屯 丁酉撤還後倭人所築城. 『蔚山府邑誌』35) 鎭堡 西生浦鎭 在府南五十三里 水軍萬戶一人 壬辰倭寇築城留屯 丁酉撤還後倭人所築城

[83]

문헌

『增補文獻備考』 豆毛浦城 臨浪浦城 備局謄錄 並有倭城

[84]

문헌

『大東地志』3)鎭堡 永登浦鎭 舊設仇來浦置水軍萬戶 仁祖元年 移于見乃梁西三里 英宗 二十七年廢 三十二年復設 有倭人所築 石城水軍萬戶一員. 『增補文獻備考』 永登浦城 舊長木浦城 備局謄錄 並有倭城

[85]

서적

『巨済市 城址 調査報告書』

1995

[86]

문서

松真浦倭城も知世浦倭城という幼名が別にあった。巨済の知世浦鎮城とは違って、松真浦倭城の幼名だ。

[87]

문헌

『大東地志』 鎭堡 長木浦鎭 北六十里 本訓局屯 孝宗七年 設屯置別將有 倭人所築城 水軍萬戶一員. 『增補文獻備考』 永登浦城 舊長木浦城 備局謄錄 並有倭城

[88]

문서

現在の地名で挟水路の入り口という意味を持つ。 現在、都市開発と港湾施設、海の埋め立てなどにより正確な形は不明だが、典型的な倭城の形である独立した低い山の丘陵であり、一目で釜山沖合を観望できることから龍頭山公園に位置していたと推測されるが、旧釜山市庁舎周辺のロッテ百貨店光復店と推測される。 壬辰倭乱(文禄·慶長の役)が勃発した翌年の1593年7月27日、文禄2年に森輝元が東三東倭城と迫門口倭城を築造したという記録が残っているだけである。

[89]

웹사이트

韓国の地、倭城の天守台、本丸の実測研究 - 蔚山城郭研究会

https://books.google[...]

2020-11-06

[90]

문서

日本軍が築城したものの、孤浦倭城のような場合を見ると、最も交易の深い亀浦倭城と梁山甑山里倭城において、黒田長政が築城と守備を行ったことから、孤浦倭城も黒田長政が築城したものと推定される。

[91]

문서

地籍編集図: 6答

[92]

문서

孤浦城址と伝えられ、鉄路(京釜線)に接した小丘陵像(梁山川下流の石垣)にある中型は石積みだったが、日本による植民地時代の時に全破壊·滅失したと伝えられるが、一部は城壁が残っているものと推定される。

[93]

웹사이트

大韓住宅公社 東亞細亞文化財硏究院 梁山石山地区 文化遺蹟 地表調査 報告書

http://www.feaci.or.[...]

(発行: 2006年 12月)

2020-11-06

[94]

웹사이트

梁山市文化観光古跡孤浦城址

http://www.yangsan.g[...]

2020-11-06

[95]

문헌

『大東地志』 城池 仇法谷城 狐浦城 二處倭所築. 『增補文獻備考』 仇法谷狐浦 備局謄錄 並有倭城

[96]

뉴스

固城倭城は1597年10月23日、豊臣秀吉の命により吉川広家、桂元綱が固城邑城南部の丘陵に建てたものである。 この城には小早川秀兼、立花宗虎、立花直次、筑紫広門ら1592年壬辰倭乱勃発当時、日本軍第7軍に編成され朝鮮に攻め入った。仮休戦期にも日本に帰ることができず、倭城を守りながら朝鮮に残っていた武将が移ってきて交替で駐屯し、兵力は6000~7000人に達した。

http://www.hani.co.k[...]

2020-08-04

[97]

논문

"倭城蹟を訪ねて"

1999

[98]

문서

農民の農耕地開設と農村生活のための工事、2019年2月上旬フォーククレーンで撤去。

[99]

문서

日本軍が朝鮮の水軍を制御するため、1592年、豊臣秀吉が脇坂安治に巨済島に城を築城し、朝鮮の水軍に対する守備を強固にするよう指示した。 (脇坂安治が堅内量にとどまって土城に築城した可能性があるとみている。)

[100]

웹사이트

守備長及び城を築城した将帥に関する記録はなく、城を築城·防御した将帥として「辛島瀬戸口」と「曽吉利」という一説が伝えられている。「辛島瀬戸口」という将軍が壬辰倭乱(文禄·慶長の役)に参戦したという記録はあまりないが、「蘇義俊」は対馬の政宗姓で小西行長の副将として出場した記録がある。

http://www.saegeoje.[...]

2020-08-10

[101]

웹사이트

見乃梁倭城踏査+3Dモデル製作 Naver Cafe

https://cafe.naver.c[...]

[102]

서적

倭城

1979

[103]

뉴스

1958年、旧馬山市が発行した『市勢一覧』には馬山倭城が「壬辰倭乱のとき、日本の伊達政宗が築城を行う途中未完成の状態で軍隊に回軍したのを、丁酉再乱のとき昌原方面に駐屯した鍋島直茂と鍋島勝茂親子が節度使領地である環球山と新兵営の合成から石材を持ってきて完成させた城」と紹介されている。

http://www.hani.co.k[...]

2020-08-04

[104]

뉴스

島津義弘、毛利吉成、池田秀雄、中川秀成、高橋直次らが積み、島津義弘軍約1万人が駐留した。

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-26

[105]

뉴스

朝鮮の陶工を奪った「陶磁器戦争」

http://hani.co.kr/ar[...]

[106]

간행물

大東地志

[107]

서적

순천 검단산성과 왜성

1997

[108]

뉴스

この倭城は後に毛利輝元と小早川秀秋が建て直した

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-08

[109]

뉴스

黒田如水と黒田長政親子が駐屯した

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-08

[110]

간행물

梁山城の繩張り

城郭談話會

1998

[111]

뉴스

このような蔚山倭城の築造には壬辰倭乱期(1593年)に西生浦倭城を築いた加藤清正をはじめとし、多くの倭将が参加した。 立地選定と全体設計は加藤が担当し、築城工事は浅野幸長や毛利秀元の部長である宍戸元続、清正の部長加藤清兵衛らが行った。 そして監察官として派遣された太田一吉氏は立地選定から工事まで全工程の監督を務めた

http://www.ksilbo.co[...]

2021-05-29

[112]

서적

蔚山倭城は丁酉再乱の時期加藤清正(加藤清正)が設計し太田和義(太田一吉)の監督として浅野吉永(浅野幸長)宍戸モットーチュグ(宍戸元続)加藤清べに(加藤淸兵衛)加藤保正(加藤安政)に来てうちわ秀元(大河内秀元)など計1万6布動員して、蔚山邑城と経常ジョワビョンヨウン性石材を利用し、12月20日までに約40日余りの短期間に蔚山倭城を完成し加藤清マーサ(加藤清正)が1597年12月12日入城した矮星である。私たちの土地矮星の天守台、ボンファン実測研究 - ギムユンドク(蔚山城研究会)

https://books.google[...]

[113]

간행물

大東地志

[114]

뉴스

井戸もなかった「鉄桶の要塞」…。

http://hani.co.kr/ar[...]

[115]

문서

[116]

웹사이트

japanese castles in korea 1592-98 임진왜란과 정유재란 때 축성된 성들 자세한 정보

https://www.siamcost[...]

2020-08-06

[117]

문서

소위 “つなぎの城”

[118]

문서

소위 “仕置の城”

[119]

웹사이트

検索結果 -倭城

https://www.busannav[...]

2020-11-06

[120]

웹사이트

朝鮮半島南岸構築の倭城に見る役割と機能 - Core

https://core.ac.uk/d[...]

2020-11-06

[121]

논문

日本近世城郭과 倭城에 대하여

2008

[122]

뉴스

일본, 정유재란 당시 왜성 40여개 쌓았다, 주간경향신문

https://weekly.khan.[...]

[123]

웹사이트

왜성 축소방식의 특징《한국의 산성》

http://sansung.cultu[...]

[124]

논문

日本近世城郭과 倭城에 대하여

2008

[125]

웹사이트

特集・倭城 | 韓国の城

https://koreancastle[...]

2020-11-06

[126]

웹사이트

日向記に見る文禄・慶長の役 - 宮崎県立図書館

https://www.lib.pref[...]

2020-11-06

[127]

웹사이트

倭城の保存をめぐる近況 (その2) 『日本歴史』606、110-119頁

http://www.scs.kyush[...]

2020-11-06

[128]

웹사이트

순천 왜교성 전투의 역사적 조명 (홍정식 - 광양관세사무소 관세사)

http://www.kyca.kr/c[...]

2020-11-06

[129]

웹사이트

Japanese history and culture, Japanese Castles in Korea

https://rekishinihon[...]

2020-11-07

[130]

웹사이트

城郭電脳日記~倭城と日本の城の備忘録~ Hatena Blog

https://horiguchiken[...]

2020-11-06

[131]

문서

현지 안내문 인용

[132]

뉴스

부산의 성은 외롭다

http://www.leaders.k[...]

2020-09-05

[133]

웹사이트

진주8경 제5경 망진산 봉수대

http://www.jinju.go.[...]

2020-11-25

[134]

뉴스

왜군에 목 잘린 조·명 연합군 3만8천여 고혼 서린 곳

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-26

[135]

웹사이트

Untitled - 경남발전연구원 역사문화센터

http://www.gnchc.re.[...]

[136]

뉴스

정유재란 때 전체 왜성 그린 지도 발견

http://news.khan.co.[...]

[137]

웹사이트

과학의 산책|왜성 조사 편, 조선왕조실록 연계 왜성(倭城)

http://cafe.daum.net[...]

[138]

Youtube

지울 수 없는 역사의 흔적, 왜성 / YTN 사이언스 (시마즈 이에히사 등 일본군 500명 주둔)

https://www.youtube.[...]

2020-07-11

[139]

Youtube

지울 수 없는 역사의 흔적, 왜성 / YTN 사이언스 (일본군 500명 주둔)

https://www.youtube.[...]

2020-07-11

[140]

뉴스

조선 도공 잡아간 ‘도자기 전쟁’…왜성 터엔 한 서린 그릇 파편들

http://hani.co.kr/ar[...]

[141]

문헌

[142]

도서

농소왜성, 역사의 블랙박스, 왜성 재발견 - Google 도서

https://books.google[...]

2019-07-08

[143]

도서

마사왜성, 역사의 블랙박스, 왜성 재발견 - Google 도서

https://books.google[...]

2019-07-08

[144]

웹인용

낙동강, 조만강의 왜성/죽도왜성, 농소왜성, 마사왜성 20210123 토

https://blog.daum.ne[...]

2021-04-19

[145]

뉴스

부산포 치열한 삶•저항 역사 따라 걷다

https://www.busan.go[...]

[146]

사료

[147]

기타

[148]

블로그

우에스기 가케카쓰 (上杉景勝, 1556~1623)

http://blog.naver.co[...]

[149]

기타

[150]

도서

우리땅 왜성의 천수대, 본환 실측 연구 - 울산성곽연구회

https://books.google[...]

2020-11-06

[151]

기타

[152]

기타

[153]

블로그

호포왜성지와 낙동강변로 - 1. 호포왜성지(狐浦倭城址)

https://blog.naver.c[...]

2020-11-08

[154]

보고서

대한주택공사 동아세아문화재연구원 양산석산지구 文化遺蹟 地表調査 報告書 (발판: 2006년 12월)

http://www.feaci.or.[...]

2020-11-06

[155]

웹사이트

양산시 문화관광 고적 호포성지

http://www.yangsan.g[...]

2020-11-06

[156]

기타

[157]

뉴스

고성왜성은 1597년 10월 23일 도요토미 히데요시의 명령에 따라 깃카와 히로이에(吉川廣家), 가쓰라 모토쓰나(桂元網)가 고성읍성 남부 구릉에 세운 것이다. 이 성엔 고바야카와 히데카네(小早川秀包), 다치바나 무네토라(立花總虎), 다치바나 나오쓰구(立花直次), 쓰쿠시 히로카도(筑紫廣門) 등 1592년 임진왜란 발발 당시 일본군 제7군에 편성돼 조선에 쳐들어왔다가 휴전기에도 일본으로 돌아가지 못하고 왜성을 지키며 조선에 남아있었던 장수들이 옮겨와 번갈아 주둔했으며, 병력은 6000 ~ 7000명에 이르렀다.

http://www.hani.co.k[...]

2020-08-04

[158]

기타

[159]

논문

[160]

기타

[161]

뉴스

수비장 및 성을 축성한 장수에 대한 기록은 없고, 성을 축성하고 방어한 장수로 ‘가라시마 세토근치’와 ‘소 요시토시’라는 일설이 전해지고 있다.‘가라시마 세토근치’라는 장수가 임진왜란에 참전했다는 기록은 찾기 힘들지만 ‘소 요시토시’는 대마도주 정종성으로 고니시 유키나가의 부장으로 출전한 기록이 있다. 특히 소 요시토시는 임진왜란 발발과 직접적인 연관이 있고, 훗날 조선통신사 등 일본과 조선의 외교에 있어 중요한 역할을 한 인물이다.

http://www.saegeoje.[...]

2020-08-10

[162]

뉴스

둘레350m의 토성(土城)을 쌓아 견내량(見乃梁)목을 감시하던 광리왜성은 임진왜란과 정유재란 7년 동안 왜군을 주둔하며 쌓았다는 기록이 있다.

http://www.saegeoje.[...]

2020-08-10

[163]

논문

[164]

기타

[165]

뉴스

1958년 옛 마산시가 펴낸 <시세일람>에는 마산왜성이 “임진왜란 때 왜장 다테 마사무네(伊達政宗)가 축성을 하다 미완성 상태로 두고 회군한 것을, 정유재란 때 창원 방면에 주둔한 나베시마 나오시게(鍋島直茂)와 나베시마 카츠시게(鍋島勝茂) 부자가 절도사 영지인 환구산과 신병영의 합성에서 석재를 가져와 완성한 성”이라고 소개돼 있다.

http://www.hani.co.k[...]

2020-08-04

[166]

기타

[167]

뉴스

시마즈 요시히로, 모리 요시나리(毛利吉成), 이케다 히데오(池田秀雄), 나카가와 히데시게(中川秀成), 다카하시 나오쓰구(高橋直次) 등이 쌓았고, 시마즈 요시히로군 1만여 명이 주둔했다.

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-26

[168]

뉴스

조선 도공 잡아간 ‘도자기 전쟁’…왜성 터엔 한 서린 그릇 파편들

http://hani.co.kr/ar[...]

[169]

기타

[170]

간행물

순천 검단산성과 왜성

순천대학교 박물관

1997

[171]

뉴스

이 왜성은 뒤에 모리 데루모토(毛利輝元)와 고바야카와 히데아키(小早川秀秋)가 고쳐 쌓았다.

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-08

[172]

뉴스

구로다 조스이(黒田如水)와 구로다 나가마사(黒田長政) 부자가 주둔했다.

http://www.hani.co.k[...]

2020-11-08

[173]

논문

[174]

뉴스

이러한 울산왜성의 축조에는 임진왜란기(1593년)에 서생포왜성을 쌓았던 가토 기요마사(加藤淸正)를 비롯하여 여러 왜장들이 참여하였다. 입지 선정과 전체 설계는 가토가 담당하였고, 축성공사는 아사노 요시나가(淺野幸長)와 모리 히데모토(毛利秀元)의 부장인 시시도 모토츠구(肉戶元續), 기요마사의 부장 가토 키요베에(加藤淸兵衛) 등이 수행하였다. 그리고 감찰관으로 파견되었던 오타 카즈요시(太田一吉)는 입지 선정에서부터 공사까지 전 공정의 감독을 맡았다.

http://www.ksilbo.co[...]

2021-05-29

[175]

뉴스

우물 없던 ‘철통 요새’…독 안에 든 왜장 가토 끝내 놓쳐

http://hani.co.kr/ar[...]

[176]

서적

울산왜성은 정유재란시기 가토 기요마사(加藤清正)가 설계하고 오타 가즈요시(太田一吉)의 감독으로 아사노 요시나가(淺野幸長) 시시도 모토츠구(肉戸元續) 가토 키요베에(加藤淸兵衛) 가토 야스마사(加藤安政) 오고우치 히데모토(大河內秀元) 등 총 1만 6천을 동원하여 울산읍성과 경상좌병영성의 석재를 이용 12월 20일까지 약 40여일의 단기간에 울산왜성을 완공하고 가토 기요마사(加藤清正)가 1597년 12월 12일 입성한 왜성이다. 우리땅 왜성의 천수대, 본환 실측 연구 - 김윤덕(울산성곽연구회)

https://books.google[...]

[177]

서적

『大東地志』 城池 島山城 東五里 一云神鶴城 一云戒邊城 一云甑城 宣祖 三十年 倭人古止修築與 順天倭橋南海露梁爲三窟 明史以倭橋曳橋露梁爲老營. (동쪽으로 5리에 있고, 신학성, 또는 계변성, 또는 증성이라고도 부른다. 선조 30년(1597) 왜인이 옛것을 수리하여 쌓았고, 순천 왜교성(순천왜성), 남해 노량성(남해 선소왜성)과 더불어 삼굴이라 한다. 명나라 기록에는 왜교를 예교로, 노량을 노영이라 하였다.) 『增補文獻備考』 甑城 在東五里 一名島山 倭賊築城 於此其形如甑故名.(증성은 동쪽으로 5리에 있고 일명 도산이라고 한다. 왜적이 축성하였고 그 형상이 마치 시루같다고 하여 붙여진 옛 이름이다.) 『增補文獻備考』 伴鷗亭城 備局謄錄 並有倭城.(반구정성은 비국등록에 왜성이 있다고 기록하였다.)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com