고다이인

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

고다이인은 도요토미 히데요시의 정실로, 오와리 국 출신이다. 1561년 히데요시와 결혼하여 그의 입신출세에 기여했으며, 가토 기요마사, 후쿠시마 마사노리 등을 양육했다. 히데요시가 관백에 오르자 기타노만도코로로 불렸으며, 임진왜란 시기에는 군량 수송에 조언했다. 히데요시 사후에는 고다이인이라는 이름으로 출가하여 고다이지를 건립했다. 그녀는 도쿠가와 이에야스와는 사이가 좋지 않았지만, 도요토미 가문을 지키기 위해 노력했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 스기하라씨 - 스기하라 나가후사

스기하라 나가후사는 아즈치모모야마 시대부터 에도 시대 초기의 무장으로, 도요토미 히데요시의 가신 스기하라 이에쓰구의 장남이며 히데요시와 고다이인의 친척 관계를 통해 중용되었고, 세키가하라 전투와 오사카 전투에 참전했다. - 스기하라씨 - 기노시타 이에사다

기노시타 이에사다는 센고쿠 시대부터 에도 시대 초기의 무장으로, 도요토미 히데요시의 측근으로 하리마 히메지성 성주를 지냈으며, 세키가하라 전투 후 도쿠가와 이에야스에 의해 비젠 아시모리 번으로 이봉되었다. - 도요토미 히데요시의 아내 - 요도도노

요도도노는 아자이 나가마사와 오다 노부나가의 여동생 오이치 사이에서 태어난 아자이 삼자매의 맏딸로, 도요토미 히데요시의 측실이 되어 도요토미 히데요리를 낳았으며, 히데요시 사후 히데요리의 후견인으로서 도요토미 가문의 실권을 장악하고 도쿠가와 막부와 대립하다 오사카 전투에서 패배하여 히데요리와 함께 자결한 인물이다. - 도요토미 히데요시의 아내 - 산노마루도노

도요토미 히데요시의 측실인 산노마루도노는 후시미성 산노마루에 거주하여 불린 이름이며, 히데요시 사후 니죠 아키자네와 재혼, 묘신지에 탑두를 건립해 그의 명복을 빌었고, 초상화를 통해 당시 풍속을 엿볼 수 있으며 드라마에도 등장한다. - 아사노씨 - 히로시마성

히로시마성은 1589년 축성되어 전략적 요충지에 자리 잡았으나 원폭으로 파괴된 후 복원되었고, 현재는 평화를 기원하는 상징이자 '잉어성'이라는 별칭으로 시민들의 사랑을 받는 히로시마의 평지성이다. - 아사노씨 - 기슈번

기슈번은 세키가하라 전투 후 아사노씨의 영지였다가 도쿠가와 요리노부가 상속받아 기이 도쿠가와 가문이 다스리게 되었고, 쇼군을 배출하며 막부와 관계를 유지했으나 재정난을 겪었으며, 판적봉환 후 와카야마 번으로 개칭, 폐번치현으로 와카야마현이 되었다.

| 고다이인 - [인물]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 존칭 접두사 | 기타노만도코로 |

| 이름 | 고다이인 |

| 로마자 표기 | Kōdai-in |

| 본명 | 네네 오네 네이 도요토미 요시코 |

| 일본어 표기 | 고다이인 (高台院) 네네 (寧々/ねね) 오네 (おね) 네이 (ねい) 도요토미 요시코 (豊臣 吉子) |

| 법명 | 고다이인 고게쓰니 |

| 사후 칭호 | 히카리노 텐시 (빛의 천사) |

| 국적 | 일본인 |

| 종교 | 불교 |

| 종파 | 해당 없음 |

| 사찰 | 고다이지 |

| 생애 | |

| 출생 | 1540년대, 오와리국 |

| 사망 | 1624년 10월 17일, 고다이지, 교토, 일본 |

| 배우자 | 도요토미 히데요시 (1561년 결혼, 1598년 9월 18일 사별) |

| 자녀 | 없음 |

| 부모 | 아버지: 스기하라 사다토시 어머니: 아사히도노 |

| 양아버지 | 아사노 나가카쓰 |

| 친척 | 형제: 가쓰토시 자매: 조케이인, 고다이인, 조세이인 |

| 묘소 | 오타마야, 고다이지, 교토, 일본 |

| 경력 | |

| 직업 | 승려 가스텔란 |

| 이전 직책 | 해당 없음 |

| 현재 직책 | 해당 없음 |

| 직책 | 해당 없음 |

| 관위 | 해당 없음 |

| 임기 | 해당 없음 |

| 관직 1 | 교토 신성 (야마시로 국)의 성주 |

| 임기 시작 1 | 1599년 |

| 임기 종료 1 | 1623년 |

| 기타 | |

| 관련 장소 | 교토, 일본 |

2. 생애

오와리국 스기하라 사다토시의 딸로 태어나 숙모가 시집간 아사노 나가카쓰의 양녀가 되었다.

1561년 오다 노부나가의 가신 기노시타 도키치로(훗날의 도요토미 히데요시)와 결혼하여, 조강지처로서 남편의 출세를 헌신적으로 도왔다. 슬하에 자녀는 없었기에 가토 기요마사, 후쿠시마 마사노리 등 히데요시나 자신의 친척들을 양자 또는 가신으로 삼아 양육했다.

남편의 출세에 따라 기후, 나가하마 등지로 거처를 옮겼다. 1574년 나가하마 12만 석의 영주가 된 히데요시를 따라 히데요시의 어머니(오만도코로)와 함께 나가하마로 이주했으며, 원정으로 자리를 비우는 남편을 대신해 성주 대행 역할을 하기도 했다.

1582년 혼노지 사건 당시에는 오미국 나가하마성에 머물렀는데, 잠시 영내의 사찰로 피신했다가 야마자키 전투에서 히데요시가 승리한 후 나가하마로 돌아와 남편과 재회했다. 이후 히데요시를 따라 오사카성으로 거처를 옮겼다.

1585년 히데요시가 간파쿠에 오르자 네네 역시 종삼위에 서임되어 '''기타노만도코로'''(北政所)라 불리게 되었다. 1588년에는 고요제이 천황의 주라쿠다이 행차 이후 종일위라는 파격적인 지위에 올랐다.

1598년 히데요시가 사망하자 출가하여 법명을 '''고다이인'''(高台院)이라 칭했다. 1599년 오사카성 니시노마루를 떠나 교토의 저택으로 옮겨 은거 생활을 시작했다. 이때 도쿠가와 이에야스로부터 1만 5천 석에 달하는 영지를 화장료 명목으로 받아 경제적으로 안정된 생활을 유지했다. 1605년경에는 남편 히데요시의 명복을 빌기 위해 이에야스의 지원을 받아 교토 히가시야마에 고다이지를 건립하고 여생을 보낼 거처로 삼았다.

1615년 오사카 전투로 도요토미 가문이 멸망한 후에도 에도 막부의 지속적인 보호를 받았다. 만년에는 조카 기노시타 도시후사의 아들 기노시타 도시쓰구를 양자로 맞아들였다. 1624년 사망하였으며, 고다이인의 영지 중 3천 석은 양자 도시쓰구가 상속했다.

2. 1. 어린 시절

고다이인의 어릴 적 이름에 대해서는 여러 설이 있다. 일반적으로는 '''네네'''라고 불렸지만, 히데요시나 그녀 자신의 서명 등에는 おね|오네일본어, 祢|네일본어, 寧|네이일본어라는 표기도 사용되어 おね|오네일본어라고 불리기도 한다. 조카 기노시타 도시후사 집안의 문서인 『기노시타가후(木下家譜)』에는 寧子|네이코일본어라는 기록도 남아있다.그녀는 1541년에서 1549년 사이에 스기하라 '스케자에몬' 사다토시(杉原 '助左衛門' 定利)와 아사히도노(朝日殿)의 차녀로 오와리국 아사히 촌(현재의 아이치현 키요스시)에서 태어났다. 아버지는 다이라노 사다모리의 후손으로 알려져 있다. 형제로는 기노시타 이에사다, 조쇼인(長生院), 스기하라 쿠마가 있다.

이후 숙모인 시치마게도노(七曲殿)가 시집간 오와리국 가이토군 쓰시마(현재의 아이치현 쓰시마시)의 아사노 '마타에몬' 나가카쓰(浅野 '又右衛門' 長勝)의 양녀가 되었다. 양아버지 아사노 나가카쓰는 미나모토노 요리미쓰 및 세이와 천황의 후손인 도키 씨 가계 출신이다.

2. 2. 히데요시와의 결혼

1561년(에이로쿠 4년) 음력 8월, 오다 노부나가(織田信長)의 가신이었던 기노시타 도키치로(木下藤吉郎, 훗날의 도요토미 히데요시)와 결혼했다(통설에 따르면 당시 14세). 이는 당시로서는 드문 연애 결혼이었다. 네네의 친어머니 아사히(朝日)는 두 사람의 신분 차이를 이유로 결혼에 반대했지만, 네네의 오빠인 기노시타 이에사다(木下家定)가 스스로 히데요시와 양자 관계를 맺겠다고 나서며 어머니를 설득한 끝에 결혼이 성사되었다. 결혼식은 주위의 반대와 히데요시의 낮은 신분 때문에 짚과 얇은 돗자리를 깔고 치른 소박한 형태였다.네네는 조강지처로서 남편 히데요시의 입신출세를 헌신적으로 도왔다. 그러나 두 사람 사이에는 자녀가 없었기에, 가토 기요마사(加藤清正)나 후쿠시마 마사노리(福島正則) 등 히데요시와 네네 본인의 친척들을 양자 또는 가신으로 받아들여 양육했다.

1568년(에이로쿠 11년) 무렵부터 수년간은 미노국(美濃国) 기후시(岐阜市)에서 생활했다. 이 시기, 노부나가를 따라 교토로 간 히데요시는 그곳에서 첩을 두었고, 하시바 히데카쓰(羽柴秀勝)라는 아들을 얻었다(일부에서는 히데카쓰의 존재 자체에 의문을 제기하기도 한다).

1574년(덴쇼 2년), 오미국(近江国) 나가하마시(長浜市)의 12만 석 영주가 된 히데요시의 부름을 받고, 히데요시의 생모인 오만도코로(大政所)와 함께 나가하마로 이주했다. 이후 네네는 원정 등으로 성을 비우는 일이 잦았던 남편을 대신하여 성주 대행의 역할을 수행하기도 했다.

2. 3. 기타노만도코로

1585년(덴쇼 13년) 도요토미 히데요시가 관백에 오르자, 네네 역시 종삼위에 서임되어 '''기타노만도코로'''(北政所)라는 칭호를 받게 되었다. 이는 역사상 여러 인물이 사용한 칭호지만, 네네 이후로는 사실상 그녀를 지칭하는 고유한 호칭처럼 여겨지게 되었다.기타노만도코로로서 네네는 단순히 천하인의 아내에 머무르지 않았다. 조정과의 교섭을 담당하고, 오사카성 등지에 인질로 보내진 여러 다이묘의 처자들을 감독하는 중요한 역할을 수행했다. 또한 전국 시대 무가의 정실 부인으로서 하시바(도요토미) 가문의 가정을 총괄하는 역할도 계속했다.

1588년(덴쇼 16년) 음력 4월 14일, 고요제이 천황이 주라쿠다이로 행차(行幸)했을 때 모든 절차를 성공적으로 관리한 공로를 인정받아, 5일 뒤인 음력 4월 19일에는 파격적으로 종일위에 서임되었다. 이때 조정으로부터 받은 공식 이름은 남편 히데요시의 성씨를 따른 '''도요토미 요시코'''(豊臣吉子)였다.

1592년(덴쇼 20년), 히데요시로부터 소령(所領, 영지)을 받아 히라노 장(荘) 약 2,370석, 덴노지(天王寺) 3,980석, 기레 촌(喜連村) 약 1,405석, 나카가와 촌(中川村) 약 491석 등 총 1만 석이 넘는 영지를 소유하게 되었다.

임진왜란(분로쿠·게이초의 역) 시기에는 전쟁 수행을 위한 후방 지원에도 관여했다. 1593년(분로쿠 2년)부터 히데요시는 전선 보급을 원활하게 하기 위해 교통 체계를 정비했는데, 이때 오사카에서 나고야로 향하는 물자 수송에는 기타노만도코로의 흑인장(黒印状, 검은 도장이 찍힌 허가증)이 필요하도록 하여, 그녀가 병참의 한 축을 담당하게 했음을 보여준다. 또한 일본에서 조선으로 물자를 수송하는 방법에 대한 조언을 제공함으로써 도요토미 군을 도왔다.

2. 4. 히데요시 사후

1598년 (게이초 3년) 음력 8월 18일 도요토미 히데요시가 사망하자, 요도도노와 협력하여 도요토미 히데요리의 후견을 맡았다. 히데요시 사후 비구니가 되어 '''고다이인'''(高台院)이라는 법명을 받았으며[2], 도요토미 가문의 여러 가신들에게 여전히 존경받는 존재였다.무단파 칠장이 이시다 미쓰나리를 습격하는 사건이 발생했을 때는, 도쿠가와 이에야스가 고다이인의 중재를 통해 사태를 수습하면서 정치적 입지를 다지는 계기가 되기도 했다. 1599년 (게이초 4년) 음력 9월, 오사카성 니시노마루를 떠나 교토 신성(新城)의 저택으로 거처를 옮겨 은거에 들어갔다. 이곳은 현재 교토 교엔 내 산본기 지역에 해당한다. 오랜 기간 자신을 섬겨온 고조스(孝蔵主) 등 소수의 시녀만이 그녀를 따랐다. 고다이인이 떠난 니시노마루에는 이후 도쿠가와 이에야스가 머물게 된다. 이에야스로부터 다이묘에 준하는 15,000석 이상의 영지를 화장료 명목으로 받아 경제적으로 안정된 생활을 유지할 수 있었다. 이 영지는 세키가하라 전투 이후 1604년 (게이초 9년)에 다시 소유권을 확인받았으며, 이때 석고는 16,346석으로 오히려 증가했다.

세키가하라 전투 직전, 교토 신성 저택의 망루와 담장이 철거되는 등 성으로서의 기능이 축소되었는데, 이는 정치적 중립성을 보이려는 의도 혹은 막부의 압력으로 해석된다. 전투 직후인 1600년 (게이초 5년) 음력 9월 17일에는 정세 불안 속에서 오빠 기노시타 이에사다의 호위를 받으며 잠시 간슈지 하루코의 저택으로 피신하기도 했다. 세키가하라 전투 후에는 이시다 미쓰나리 측 서군(西軍)에 속했던 여성들을 돕고 보호하는 등 온화한 성품을 보여주었다.

1602년, 도쿠가와 이에야스의 어머니 오다이노 가타와 고요제이 천황을 알현하였다. 1603년 (게이초 8년), 양어머니 오만도코로의 사망과 히데요시의 유언이었던 도요토미 히데요리와 센히메의 혼례를 지켜본 것을 계기로 정식으로 출가했다. 조정으로부터 원호(院号)를 받아 법명을 '''고다이인 코게쓰신니'''(高台院湖月心尼)로 개명하였다.

1605년 (게이초 10년) 혹은 1606년에는 남편 히데요시와 생모의 명복을 빌기 위해 도쿠가와 이에야스의 지원을 받아 교토 히가시야마에 고다이지(高台寺)를 건립하고 그곳으로 거처를 옮겼다.[2] 이곳은 후에 히데요시, 그의 어머니 오만도코로, 그리고 도요토미 히데요리의 묘역이 되었다.

1615년 (겐나 원년) 오사카 전투 때는 에도 막부의 견제를 받아 오사카성으로 가지 못하고 교토에 머물러야 했다. 조카 기노시타 도시후사가 그녀의 호위 겸 감시역을 맡았다.[5] 오사카 전투로 도요토미 가문이 멸망한 후에도 고다이인은 도쿠가와 가문과 원만한 관계를 유지하며 막부의 보호를 받았다. 도쿠가와 히데타다가 직접 고다이인의 저택을 방문하거나, 고다이인이 니조성에서 노(能) 공연을 주최하는 등 교류가 이어졌다는 기록이 남아 있다. 또한 공가의 일원으로서 조정과의 관계도 유지하며 선물을 전달하는 등의 활동을 하였다('온토노에니키').

만년에는 조카 기노시타 도시후사의 아들 기노시타 도시쓰구를 양자로 삼아 도요토미(하시바) 가문의 명맥을 잇게 했다.

1624년 (간에이 원년) 음력 9월 6일 (양력 10월 17일) 교토의 고다이인 저택에서 사망했다. 향년은 76세(혹은 77세, 83세라는 설도 있다). 유산 중 일부인 오미(近江) 지역의 3,000석 영지는 양자 도시쓰구가 상속했다. 묘소는 교토시 히가시야마구의 고다이지이며, 유골은 고다이지 영묘(霊屋)의 고다이인 목상 아래에 안치되어 있다.

3. 인물

정략결혼이 일반적이던 당시에 히데요시와 드물게 연애결혼을 한 것으로 알려져 있다. 당시 히데요시의 신분은 미천했고 네네 또한 아사노 나가카쓰의 양녀 신분이었기에 어느 정도 자유로운 연애가 가능했을 것으로 보이나, 결혼 당시 신분은 네네 쪽이 더 높았다. 네네의 어머니 아사히(朝日)는 신분 차이를 이유로 결혼에 맹렬히 반대했으며 평생 인정하지 않았다고 《헤이세이 후지와라 씨 어계도 부언》에 기록되어 있다.

반면 시어머니인 나카와는 실제 모녀처럼 사이가 좋았으며, 나카가 세상을 떠날 때까지 함께 살았다. 남편의 주군인 오다 노부나가와도 개인적인 친분이 있었던 것으로 보인다. 네네가 히데요시의 바람기에 대해 노부나가에게 하소연하자, 노부나가는 직접 격려의 편지를 보내기도 했다. 이 편지에서 노부나가는 네네의 아름다움을 칭찬하며 히데요시(저 '대머리 쥐')가 네네같은 훌륭한 여성을 다시 얻을 수는 없을 것이니 당당하게 행동하고 질투하지 말라고 조언했다. 이는 노부나가의 세심함과 부부 사이를 엿볼 수 있는 자료로 평가받는다.

도요토미 정권 내에서 네네는 ‘조강지처’로서 큰 발언력을 가졌으며 정치적인 영향력도 행사했다. 1585년 히데요시가 간파쿠에 오르자 종3위에 서임되어 '''기타노만도코로'''(北政所) 칭호를 받았다. 기독교로 개종하지는 않았으나 예수회 선교사들에게 여러 편의를 제공했으며, 루이스 프로이스는 자신의 저서 《일본사》에서 네네를 "매우 훌륭한 인격자로서, 그녀에게 부탁하면 해결되지 않는 일이 없다"고 높이 평가하며 '여왕(Queen)'이라고 칭하기도 했다.

호탕한 성격으로도 알려져 있다. 주라쿠다이 방문을 마치고 오사카성에 머물던 모리 데루모토 일행에게 엄청난 양의 술과 안주를 보냈다는 일화가 《데루모토공 상락일기》에 전해진다. 히데요시와 단둘이 있을 때는 격식 없이 오와리 사투리로 대화했다고 한다. 마에다 도시이에의 정실 호슌인과 매우 각별한 사이였으며, 야마우치 가즈토요의 정실 겐쇼인과도 나가하마성 시절부터 가깝게 지냈다.

친자식이 없었기에 가토 기요마사, 후쿠시마 마사노리 등 남편과 자신의 친척들을 자식처럼 돌보았다. 특히 친정 오빠인 기노시타 이에사다의 자식들에게 깊은 애정을 쏟았다. 이에사다 사후, 그의 영지를 아들 기노시타 가쓰토시가 단독 상속받도록 도쿠가와 히데타다에게 청탁했는데, 이는 영지를 분할 상속시키려던 도쿠가와 이에야스의 뜻에 어긋나는 것이었다. 이 일로 이에야스는 크게 분노하여 "근년, 정소 노망했다"(《당대기》) 또는 "정소 노망했는가 미쳤는가"(《게이초 연록》)라고 말하며 결국 영지를 몰수하는 사태까지 벌어졌다. 이는 속설과 달리 고다이인과 이에야스의 관계가 마냥 원만하지 않았음을 보여주는 일화이다.

반면 도쿠가와 히데타다와는 관계가 좋았는데, 히데타다가 어린 시절 인질로 보내졌을 때 고다이인이 "진실로 친자식과 같이 사랑해주셨다"고 할 정도로 보살펴준 인연 때문이었다. 히데타다는 쇼군이 된 후에도 상경할 때마다 고다이인을 찾아 문안했으며, 그녀를 후하게 보호했다고 "헤이세이 스기하라 씨 어계도 부언"에 기록되어 있다.

세키가하라 전투 때, 네네가 자신의 조카 고바야카와 히데아키를 도쿠가와 이에야스 편에 가담하도록 설득했다는 설이 있으나, 이는 근거가 부족하다. 아사노 요시나가가 히데아키에게 보낸 편지에 네네의 이름이 언급되지만, 이는 배반을 권유하는 과정에서 명분을 빌린 것에 가깝다는 해석이 있다.

3. 1. 요도도노와의 관계

도요토미 히데요시의 정실이었던 고다이인은 자녀를 낳지 못했고, 히데요시의 아들 도요토미 히데요리를 낳은 측실 요도도노와는 대립 관계에 있었다는 것이 통설이었다.그러나 최근 다바타 야스코나 아토베 신 등의 연구에서는, 두 사람이 실제로는 서로 협력하며 도요토미 가문을 지탱하려 했다는 주장이 제기되고 있다. 히데요시 사후 고다이인과 요도도노는 서로 적극적으로 연계했으며, 고다이인은 사망한 남편의 명복을 비는 일에 힘쓰고 요도도노는 히데요리의 후견인 역할을 맡는 등, 역할을 분담했다는 것이다. 실제로 게이초 13년(1608년) 3월 3일, 히데요리가 천연두를 앓았을 때 고다이인은 치료를 맡은 만세 도산에게 직접 병세를 문의하며 히데요리의 회복을 진심으로 기원하는 모습을 보이기도 했다.

세키가하라 전투 당시 고다이인의 행보에 대해서도 여러 해석이 존재한다. 과거에는 요도도노와의 대립 구도 속에서 고다이인이 도쿠가와 이에야스가 이끄는 동군을 지지했다는 설이 널리 퍼져 있었다. 조카인 고바야카와 히데아키가 전투 중 서군을 배신하고 동군에 가담한 것이 주요 근거로 제시되었다. 그러나 최근 연구에서는 오히려 고다이인이 요도도노와 연계하여 오쓰 성 전투의 강화 교섭이나 전후 처리에 관여했다는 사실이 밝혀지기도 했다.

더 나아가, 시라카와 도루 등은 고다이인이 이시다 미쓰나리 등 서군 측과 더 가까웠으며, 세키가하라 전투에서 서군 측 입장을 취했을 가능성을 제기한다. 그 근거로는 다음과 같은 점들이 제시된다.

- 고다이인 주변 인물 중 서군 관계자가 많다는 점:

- 미쓰나리의 딸(진히메)을 양녀로 삼았다.

- 측근인 히가시도노(東殿)는 오오타니 요시쓰구의 어머니이다.

- 고니시 유키나가의 어머니 와쿠사(세례명: 막달레나)는 바테렌 추방령이 내려지기 전까지 고다이인의 시녀였다.

- 서군 측으로 해석될 수 있는 행동들:

- 미쓰나리가 가토 기요마사 등 칠장에게 습격당했을 때, 이에야스에게 미쓰나리의 보호를 의뢰했다 (『겐케이쿄키』).

- 측근인 고조주가 오쓰 성 개성 교섭에 참여했다.

- 조카인 기노시타 가문의 형제(고바야카와 히데아키의 형제) 다수가 서군으로 참전하여 영지를 몰수당했다.

- 세키가하라 전투 후, 급히 궁중으로 피신했다 (『겐케이쿄키』). (이때 맨발이었다는 기록이 『본순 일기』(『순구기』)에 남아 있어, 매우 당황했음을 알 수 있다)

- 동군 주요 인물들과의 관계가 소원했다는 점:

- 측근 중에 동군 관계자가 전혀 없다.

- 『본순 일기』에는 고다이인이 오사카 성을 떠난 시점부터 세키가하라 전투 후 몇 년간 후쿠시마 마사노리 등 동군 측 인물과 면회했다는 기록이 없다.

이처럼 고다이인과 요도도노의 관계, 그리고 세키가하라 전투에서의 고다이인의 입장에 대해서는 다양한 연구와 해석이 존재하며, 현재로서는 어느 한쪽으로 명확히 결론 내리기 어렵다.

4. 이름 논쟁 ("네네"인가 "오네"인가)

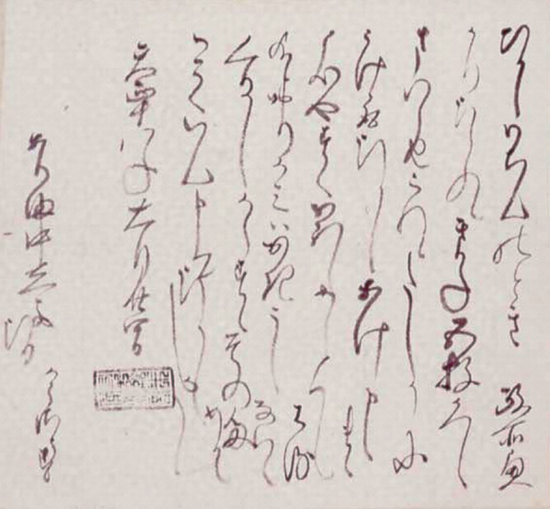

고다이인의 이름은 오랫동안 네네(ねね)로 알려져 왔으나, 쇼와 시대의 일본 역사학자 구와타 다다치카는 다른 주장을 제기했다. 그는 고다이인이 직접 쓴 편지의 서명이 '네'(ね) 한 글자라는 점을 근거로, 본명은 '네'이며 여기에 통칭으로 접두어 '오'(お)가 붙어 오네(おね)가 되었다고 보았다. 따라서 '네네'는 《다이코키》와 같은 후대의 기록에서 잘못 쓰인 것이라는 설을 제창했다.

이에 대해 여성 이름 연구가인 쓰노다 분에이는 다음과 같은 점을 들어 반박했다.

- 첫째, 당시 여성들은 편지에 자신의 이름 첫 글자만 서명하는 경우가 흔했다. 예를 들어 호소카와 가라샤(본명: 아케치 다마)는 '다'(た)로, 도쿠가와 히데타다의 부인 스겐인(본명: 고)은 '고'(五)로 서명한 편지가 남아있다. 따라서 서명이 '네' 한 글자라는 이유만으로 본명이 '네'라고 단정할 수는 없다는 것이다.

- 둘째, 가마쿠라 시대부터 에도 시대까지의 여성 이름을 조사한 결과, '네'라는 한 글자 이름은 전혀 발견되지 않았다. 반면 '네네'라는 이름은 가마쿠라 시대부터 매우 흔하게 사용된 이름이었다. 구로다 나가마사, 스와 요리시게, 마에다 도시쓰네, 난부 나오마사 등의 부인 이름에서도 '네네'가 확인된다. 이러한 점들을 고려할 때 이름은 '네'보다는 '네네' 쪽이 훨씬 자연스럽다고 주장했다.

최근에는 남편 도요토미 히데요시가 직접 쓴 편지에서 고다이인을 "네네"라고 지칭한 것이 확인되면서 다시 '네네' 설이 힘을 얻고 있다.

NHK의 대하드라마에서도 이러한 이름 논쟁의 영향이 나타난다. 고다이인이 처음 등장한 1965년의 《다이코키》 이후 오랫동안 '네네'라는 호칭이 사용되었지만, 1996년의 《히데요시》 이후로는 2006년의 《공명의 갈림길》을 제외하고 대부분 '오네'라는 호칭이 사용되었다. 그러나 2016년의 《사나다마루》에서는 '네이'(寧)가 사용되었고, 2023년의 《어떻게 할까 이에야스》에서는 다시 '네네'(寧々)를 사용하는 등, 드라마 속 호칭도 시대에 따라 변화하는 모습을 보이고 있다.

5. 가계

wikitext

| 관계 | 이름 | 비고 | |

|---|---|---|---|

| 친부모 | 아버지 | 스기하라 사다토시 | 오와리국 출신. 스기하라 스케자에몬 사다토시(杉原 助左衛門 定利). 다이라노 사다모리의 후손. |

| 어머니 | 아사히도노 | 아사히도노(朝日殿). 히데요시의 여동생 아사히히메와는 동명이인. | |

| 형제자매 | 오빠 | 기노시타 이에사다 | |

| 언니 | 스기하라 구마 | 스기하라 쿠마(杉原くま). 또는 초케인(長慶院). | |

| 여동생 | 조세이인 | 야야(やや). 아사노 나가마사의 정실. 한자 표기는 長生院. | |

| 양부모 | 양아버지 | 아사노 나가카쓰 | 고다이인의 외삼촌. 오와리국 가이토군 쓰시마 출신. 아사노 마타에몬 나가카쓰(浅野 又右衛門 長勝). 도키 씨, 미나모토노 요리미쓰, 세이와 천황의 후손. |

| 양어머니 | 나나마가리도노 | 고다이인의 숙모. 시치마게도노(七曲殿). 아사노 나가카쓰의 부인. | |

| 시가 | 시어머니 | 오만도코로 | 나카(なか). |

| 남편 | 도요토미 히데요시 |

6. 기타

- 교토 히가시야마 구의 고다이지 주변에는 인기 관광지를 잇는 산책로가 정비되었는데, 이 길은 '''네네의 길'''(ねねの道|네네노미치일본어)이라는 애칭으로 불린다. 전통적인 교토 양식의 건물들이 늘어서 있으며, 마루야마 공원, 야사카 신사 등과 가깝다.[4]

- 나고야에서는 매년 10월 나고야 마쓰리에서 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스를 기리는 '삼영걸 행렬'이라는 퍼레이드가 열린다. 오랫동안 히데요시의 상대역은 요도도노였으나(노부나가의 상대는 노히메, 이에야스의 상대는 센히메), 최근에는 고다이인(네네)으로 변경되었다. 이는 지역 사회에서 고다이인에 대한 역사적 평가가 높아지고 있음을 보여준다.

- 현재 그녀의 유골은 고다이지 영묘(霊廟)의 고다이인 목상 아래에 안치되어 있다.

- 만년에 기노시타 가문으로부터 조카 기노시타 도시후사의 아들 기노시타 도시쓰구를 양자로 맞이했으며, 유령(遺領) 약 1만 7,000석 중 오미 국내 3,000석을 도시쓰구가 상속했다. 도시쓰구는 고다이인 사후 에도 막부로부터 하시바(羽柴) 성씨 사용을 금지당해 기노시타(木下)로 복성했고, 그 자손은 하타모토로 이어졌다.

- 친정인 스기하라(杉原) 가는 히데요시에 의해 기노시타(木下)로 성씨가 바뀌었으며, 작은 영주였지만 에도 시대 말까지 존속했다.

- 기노시타 가는 에도 시대 동안 아시모리 번과 히지 번의 소규모 다이묘로서 존속했다. 메이지 시대에는 두 가문 모두 자작위를 받았으며, 아시모리 기노시타 가문에서는 메이지 시대의 가인(歌人) 기노시타 리겐이 나왔다.

- 도요토미 성씨 하시바 가문의 직계는 끊어졌으나, 양가(養家)인 아사노 가문에는 방계 혈통(여계)이 이어져 히로시마 번주 가문으로 번영했다. 이 혈통은 구조 가문을 통해 현재의 황실까지 이어지고 있다.

7. 관련 작품

(밤비의 목 역사 소설집 수록)