진주성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

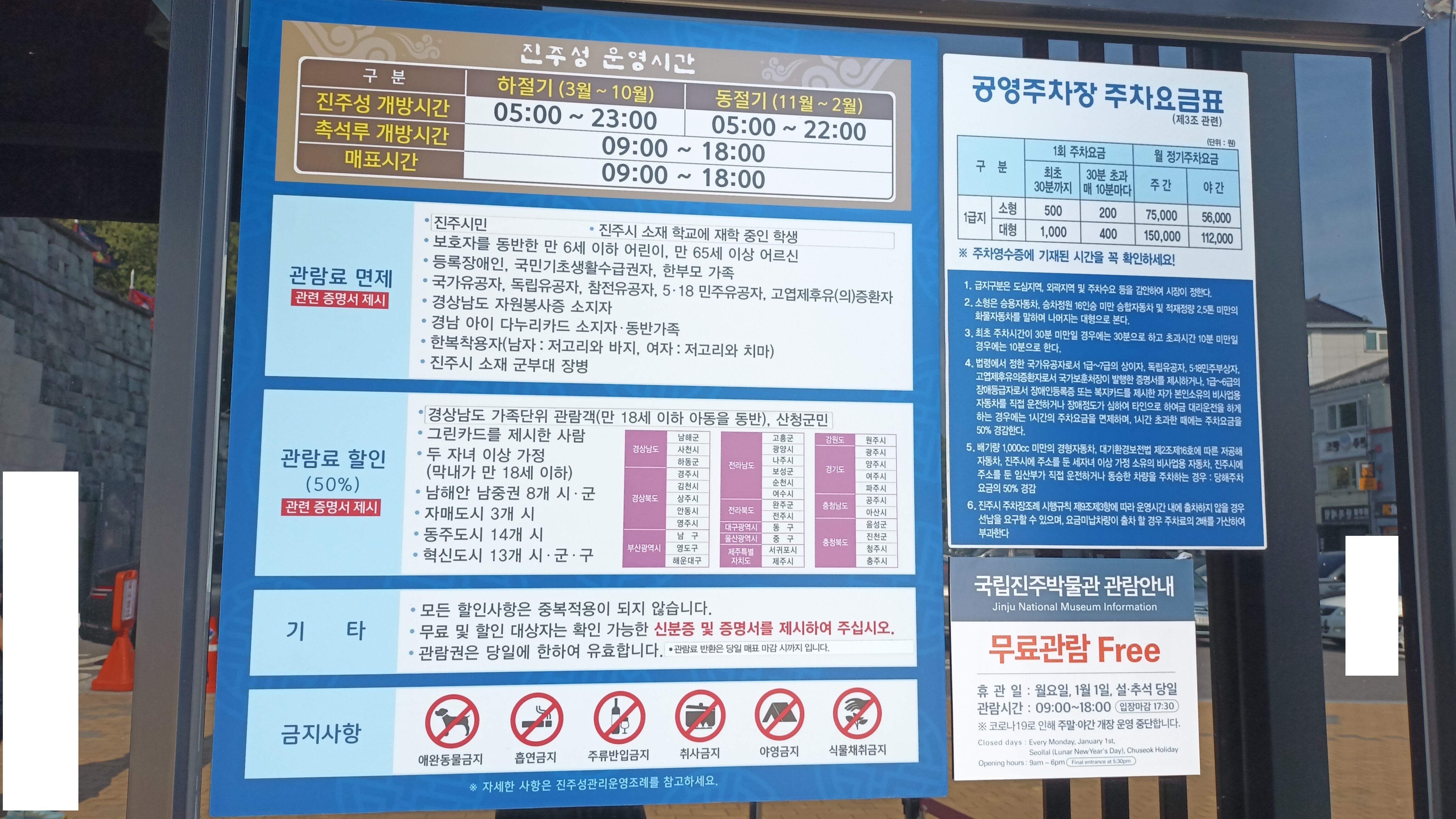

진주성은 고려 시대에 축조되어 임진왜란 시기 두 차례의 진주성 전투가 벌어진 곳으로, 사적 제118호로 지정되었다. 1379년 석성으로 개축되었으며, 임진왜란 당시 김시민이 이끄는 조선군이 왜군을 물리친 진주대첩과, 1593년 2차 전투에서 7만 민관군이 순절하고 논개가 왜장을 안고 남강에 투신한 사건이 일어난 곳으로 유명하다. 현재 촉석루, 의암, 국립진주박물관 등 다양한 시설과 문화재가 있으며, 진주시민 등 특정 대상에게는 관람료가 면제 또는 할인된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 진주시의 역사 - 제2차 진주성 전투

제2차 진주성 전투는 임진왜란 중 일본군이 진주성을 함락시킨 전투로, 일본군의 압도적인 병력에 맞서 조선군이 격렬하게 저항했으나 결국 함락되어 수많은 조선군과 민간인이 학살당한 임진왜란 최악의 참극 중 하나이다. - 진주시의 역사 - 진주 관광버스 추락 사고

2024년 3월 28일 진주시 지수면에서 발생한 관광버스 추락 사고는 운전기사의 과속 및 난폭 운전으로 20명이 사망하고 20명이 중경상을 입었으며, 승객 안전띠 미착용과 지입 관광버스의 문제점이 인명 피해를 확대한 요인으로 관광버스 안전에 대한 사회적 경각심을 높였다. - 고려의 군사 - 고려군

고려군은 고려 시대의 군사력으로, 외세의 침략에 맞서 싸우며 국토를 지켜냈고 중앙군과 지방군 체제를 갖추었으며 각궁과 화약 무기, 궁술과 해전 능력으로 중요한 역할을 수행했다. - 고려의 군사 - 무관

무관은 한국과 일본에서 군사 관련 직무를 담당하는 관리를 의미하며, 한국에서는 고대부터 조선 시대까지 존재했고, 대한민국 국군에서 부대를 지휘하며, 일본에서는 시대에 따라 직무와 역할이 변화해 왔다. - 대한제국의 정치 - 광무개혁

광무개혁은 대한제국 시기 고종의 통치 아래 사회, 군사, 재정, 산업, 교육 등 다방면에서 근대화를 시도한 개혁 운동이었으나, 토지 제도, 경제, 관료 사회 문제 등으로 인해 한계를 보였다. - 대한제국의 정치 - 독립협회

독립협회는 1896년 서재필 등에 의해 결성되어 자주적 근대화와 백성의 권리 신장을 추구하며, 자주 국권 운동, 자유 민권 운동, 자강 개혁 운동을 펼치다 고종의 견제 등으로 1898년 해산된 단체이다.

| 진주성 - [유적/문화재]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 명칭 | 진주성 |

| 종류 | 성곽 |

| 지정 번호 | 사적 제118호 |

| 지정일 | 1963년 1월 21일 |

| 면적 | 171,805.1m2 |

| 위치 | 경상남도 진주시 남강로 626 (본성동, 진주성) |

| 역사 | |

| 축조 시기 | 고려 우왕 때 석성으로 개조 |

| 축조 배경 | 고려 시대 왜구의 침입을 막기 위해 축조 |

| 주요 사건 | 임진왜란 당시 격전지 |

| 관련 인물 | 김시민 최경회 논개 |

| 구조 | |

| 성벽 둘레 | 약 1,760m |

| 주요 시설 | 촉석루 공북문 진주박물관 의기사 창렬사 호국사 김시민 장군 전공비 영남포정사 |

| 관리 및 보존 | |

| 관리 주체 | 진주시 |

| 보존 노력 | 지속적인 복원 및 관리 |

| 기타 | |

| 특징 | 남강을 끼고 있는 자연 지형을 이용한 성곽 임진왜란 당시 순국한 많은 사람들을 기리는 역사적 장소 |

2. 연혁

1960년 촉석루 복원을 시작으로 1972년 촉석문을 복원하였고, 1975년에는 공북문 복원 공사를 마쳤다.

2. 1. 고려시대

1379년(고려 우왕 5년) 진주목사 김중광이 왜구의 침범에 대비하기 위해 토성이었던 것을 석성으로 개축하였고, 고려 말 공민왕 때 7차례 중수되었고 주로 왜구를 방어하는 기지로 사용하였다.2. 2. 조선시대

1379년(고려 우왕 5년) 진주목사 김중광이 왜구의 침범에 대비하기 위해 본래 토성이었던 것을 석성으로 개축하였고, 고려 말 공민왕 때 7차례 중수되었고 주로 왜구를 방어하는 기지로 사용하였다.1591년(선조 24년) 7월 경상도 관찰사 김수는 진주성을 수축하고 외성(外城)을 쌓았다. 1592년(선조 25년) 임진왜란이 터지자 그해 10월 제1차 진주성 전투에서 진주 목사 김시민은 3,800명의 군사로 3만 여명의 왜적을 물리쳐 진주대첩을 이룩하였다.

1593년 6월 제2차 진주성 전투에서는 진주목사 서예원 및 7만여명의 민관군이 최후까지 항쟁하다 장렬하게 순절하였다. 이때 전사한 최경회의 후처이던 논개도 적장 게야무라 로쿠스케를 껴안고 남강에 투신하여 그 의개를 떨쳤다.[4]

진주성 내 촉석루 근처에는 한때 경상우병영과 경상도 관찰사가 경상북도 관찰사와 경상남도 관찰사로 나뉘자 경상남도 관찰사부의 부청 소재지였다. 1604년(선조 37년) 마산 합포에 있던 경상우병영이 진주성으로 옮겨진 뒤 경상우도 병마절도영이 있었고, 1895년(고종 32년) 5월부터는 진주관찰부가 설치되고 1896년(건양 원년) 8월 경상남도관찰사 감영으로 정식 개정되었다. 이후 1925년까지는 촉석루 앞에 경상남도의 도청이 있었다.

1604년(선조 37년) 경상남도 마산 합포에 있던 경상우병영을 진주성으로 옮겨 온 이래로 진주성은 경상우도 병마절도사가 집무를 보는 경상우도 병마절도영이 설치되어 조선의 군제가 신식 군대로 개편될 때까지 경상우병영의 청사 소재지였다. 또한 촉석루와 그 주변 지역은 과거 시험, 생원시, 진사시, 경상우도 지역의 향시를 시행하는 고시장으로도 쓰였다.

1895년(고종 32년) 5월부터는 경상도 관찰사부가 경상북도 관찰사와 경상남도 관찰사로 나뉘면서 경상남도 관찰사가 집무를 보는 진주관찰부가 설치되고, 1896년(건양 원년) 8월부터는 경상남도관찰사의 감영이 촉석루 앞에 건립되었다. 이후 1925년까지 경상남도 도청으로 활용되었다.

2. 3. 일제강점기 및 근현대

1905년(광무 8년) 2월 10일 진주군수 이용교(李瑢敎)가 뇌물을 받았다는 이유로 탄핵되어 파면되자, 박중양이 진주 판관으로 부임, 민병성이 후임 군수로 부임하는 2월 20일까지 진주군수 서리를 겸하였다.[5] 이때 박중양은 진주성의 일부를 헐었다.[5] 임진왜란 당시 왜병 5만 명 앞에서도 난공불락이었던 진주성은 박중양이 성첩을 팔아먹는 바람에 나중에는 촉석루 1채 만을 남기고 자취를 감추게 된다.[5]1930년대 조선총독부 토지국은 진영 못을 매립하면서 진주성 외성 전체와 내성 일부를 헐어 그 공사에 사용하였다. 1960년 촉석루 복원을 시작으로 1969년부터는 박정희 대통령의 특별 지시로 진주성 복원사업을 추진하였다. 1972년 촉석문을 중건하였고, 1975년에는 공북문을 복원하였다.

1979년 ~ 1984년까지 성내의 민가 751동을 보상하여 철거하였으며, 1992년부터는 성 외곽 정비사업과 주변 시설 철거를 2000년까지 완료하고, 2002년에는 공북문(拱北門)을 중건하였다. 이후 사적 제118호로 지정 관리되고 있다. 진주성은 1895년부터 1925년까지 경상남도의 도청으로 사용되었다.[3]

3. 1, 2차 진주성 전투

1592년 임진왜란이 일어나자 그해 10월 김시민 장군이 이끄는 조선군과 의병 3,800여 명은 3만여 명의 왜군을 물리쳐 진주대첩을 이룩하였다. (제1차 진주성 전투)[4] 이는 이순신의 한산도 대첩, 권율의 행주산성 대첩과 더불어 임진왜란 3대첩 중 하나로 꼽힌다.

그러나 이듬해인 1593년 6월, 일본군은 이전의 패배를 설욕하고자 10만 대군을 이끌고 다시 진주성을 공격하였다. (제2차 진주성 전투) 진주목사 서예원을 비롯한 7만여 명의 민관군이 최후까지 항쟁하였으나, 결국 진주성은 함락되고 말았다.[4] 이 과정에서 많은 이들이 목숨을 잃었으며, 특히 최경회, 김천일 부자, 고종후 등은 패전의 책임을 지고 남강에 투신 자결하였다. 왜군은 항전에 참여한 백성들과 피란민들까지 학살하는 만행을 저질렀다.

최경회는 다른 장수들과 함께 촉석루에 올라 임금이 있는 북쪽을 향해 절하고 미리 준비해 둔 시를 읊으며 남강에 몸을 던졌다.

최경회의 후처였던 논개는 7월 7일 촉석루에서 열린 왜군의 승전 축하연에 기생으로 가장하여 참석, 왜장 게야무라 로쿠스케를 유인하여 함께 남강에 투신하였다. 이후 논개가 투신한 바위는 의암이라 불리게 되었다.[4]

3. 1. 제1차 진주성 전투 (진주대첩)

1592년(선조|宣祖중국어 25년) 임진왜란이 일어나자 그해 10월 진주목사 김시민이 이끄는 3,800명의 군사와 1,000여 명의 의병이 3만여 명의 왜군을 물리쳐 진주대첩을 이룩하였다.[4] 제1차 진주성 전투는 이순신의 한산도 대첩, 권율의 행주산성 대첩과 함께 임진왜란 3대첩 중 하나로 꼽힌다.3. 2. 제2차 진주성 전투

1592년 임진왜란 당시 조선군이 왜군을 크게 물리친 제1차 진주성 전투에 이어, 1593년 6월에는 제2차 진주성 전투가 벌어졌다. 1차 전투에서 패배한 일본군은 설욕을 위해 10만 대군을 이끌고 진주성을 다시 공격했다.진주목사 서예원 및 7만여 명의 민관군은 최후까지 항쟁했으나, 결국 진주성은 함락되고 말았다. 이 과정에서 경상우도병마절도사 최경회, 의병장 김천일 부자, 고종후 등은 패전의 책임을 지고 진주 남강에 투신 자결했다. 왜군은 항전에 참가한 2만~3만 명의 성민과 피란민들을 학살하는 만행을 저질렀다.[4]

최경회는 다른 장수들과 함께 성을 지켜내지 못한 책임을 통감하고 자결을 결의, 촉석루에서 북쪽을 향해 절하고 임종시를 읊으며 남강에 투신했다.

한편, 최경회의 첩 논개는 7월 7일 촉석루에서 열린 승전 축하연에 기녀로 가장하여 참석, 왜장 게야무라 로쿠스케를 유인하여 남강에 함께 투신했다. 이후 논개가 투신한 바위는 의암이라 불리게 되었다.[4]

3. 3. 논개의 순절

1593년 6월 제2차 진주성 전투에서 진주목사 서예원 및 7만여 명의 민관군이 최후까지 항쟁하다 장렬하게 순절하였다. 이때 전사한 최경회의 후처이던 논개도 적장 게야무라 로쿠스케를 껴안고 남강에 투신하여 그 의개를 떨쳤다.[4]1593년(선조 26년) 6월 일본군은 전년의 패배를 설욕하려고 10만 명의 대군을 이끌고 다시 진주성을 공격했다. 인근에 있던 박진 등의 군사가 지원했지만 끝내 진주성은 함락되고 7만 민관군이 함께 순절하는 비운을 겪었다. 성이 함락되자 진주목사 서예원은 살해되고, 경상우도병마절도사 최경회, 의병장 김천일 부자, 고종후 등은 패전의 책임을 지고 진주 남강에 투신 자결하였다. 왜군은 항전에 참가한 2만~3만 명에 달하던 성민과 피란민들도 학살하였다.

최경회는 다른 장수들과 성을 지켜내지 못한 책임을 통감하고 자결을 결의, 촉석루에 올라 임금이 계시는 북쪽을 향해 절하고 미리 준비해 둔 임종시를 읊으며 남강에 투신했다.

7월 7일 (칠월 칠석), 성이 함락되기 전 다른 부녀자들과 함께 성 밖으로 피신한 최경회의 첩 논개는 촉석루에서 승전 축하 연회를 열기 위해 기생을 소집한다는 방을 보고 기녀 행세를 하며 축하연에 들어갔다. 논개는 곱게 화장하고 화려한 옷을 입고 열 손가락에 가락지를 끼고 들어갔는데, 전설에 의하면 논개가 열 가락지를 낀 것은 왜장을 껴안았을 때 풀어지지 않게 하려고 했다고 한다. 연회에 참석하여 게야무라 로쿠스케 등 일본군 장수들이 술에 취하자 춤을 추며 연회장에서 빠져나와 남강이 내려다보이는 높은 바위로 왜장을 유인해 혼신의 힘을 다해 왜장의 허리를 껴안고 남강으로 투신했다. 이후 논개가 투신한 자리는 의암이라고 불렀다.

4. 주요 시설

진주성은 남강을 끼고 있으며, 외성 둘레는 4km, 내성 둘레는 1.7km이다. 성 안에는 진주 촉석루, 의기사, 영남포정사, 북장대, 서장대, 창열사, 호국사, 임진대첩계사순의단이 있고, 1984년에는 임진왜란 전문 역사박물관인 국립진주박물관이 개관하였다.[6]

진주성에는 정문인 촉석문과 후문인 공북문, 망루인 촉석루, 서장대, 북장대가 있다. 사찰로는 호국사가 있고, 사당으로는 하공진 장군을 모신 경절사, 논개를 모신 의기사, 임진왜란 전몰 순국영령들을 모신 창열사가 있다. 이 외에도 국립진주박물관과 정천익 선생을 모신 청계서원 등 많은 시설이 있다.[6]

4. 1. 촉석문

진주성의 정문으로, 왼쪽 남강 쪽에는 시인 변영로의 논개 헌시가 있다. 입구를 통과하면 정면에 바로 촉석루가 보인다. 오른쪽에는 호국의 종과 1592년 진주대첩 승전, 1593년 전몰한 7만 민관군의 넋을 기리는 임진대첩계사순의단이 있다.

4. 2. 촉석루

촉석루는 경상남도 문화재 자료 제8호로 남강가 의암바위 위에 솟아 있는 영남 제일의 누각이다. 1241년 고려 고종 28년에 김충광이 창건하여 8차례 중건과 보수를 거쳤다. 처음에는 장원루라고 부르다가 조선 초기 기록에 촉석루로 명명되었다. 촉석루는 본래 전쟁이 일어나면 진주성을 지키는 지휘본부 또는 경상우도 군사들을 지휘하는 지휘본부로 사용하였다. 또한 평상시에는 과거 시험 또는 향시를 치르는 고시장으로도 쓰였다.[1]임진왜란 중에는 상시 지휘본부로 사용되었고, 1593년 7월 29일 왜군의 공격으로 진주성 동문이 무너지자, 서예원, 김천일, 최경회, 이종인 등은 이곳에서 결사항전 하였으나, 모두 전사하거나 남강에 뛰어들어 자결하였다. 그 후 1618년 조선 광해군 10년에 남이흥이 재건했다. 1948년에 국보로 지정되었으나 한국전쟁 때 불탄 것을 1959년에 진주고적보존회가 시민의 성금으로 복원하였다. 촉석루 뒤쪽으로는 논개의 넋을 기리는 의기사가 있고 아래로 의암으로 내려가는 계단이 있다.[1]

4. 3. 의암

의암은 제2차 진주성 전투에서 경상우도병마절도사 최경회의 첩인 논개가 기녀로 가장하여 일본군 장수 게야무라 로쿠스케를 껴안고 빠져 죽은 바위로 도기념물 제235호이다. 1593년 제2차 진주성 전투에서 진주성이 함락되자, 일본군은 촉석루에서 승전 기념 잔치를 벌였는데, 논개는 촉석루 아래의 이 바위로 적장을 유인하여 껴안고 남강에 투신했다.정문부는 논개의 의기를 기려 추모비를 세웠지만 훼손되어 사라졌다. 1629년 인조 7년 정문부의 둘째 아들 정대륭이 부친의 유언에 따라 진주에 정착하여 바위 서쪽 벽면에 ‘義巖’(의암)이라고 새겼고, 남쪽에는 한몽삼이 쓴 것으로 전하는 ‘의암’이라는 글이 새겨져 있다.

의암 주위는 물이 깊고 소용돌이까지 치고 있어 "危巖"(위암)이라 하였다. 전설에 의하면 논개의 원혼 혹은 서예원, 최경회, 김천일의 원혼 등이 존재한다는 풍문이 돌기도 했다.

논개가 열손가락마다 반지를 끼고 왜장을 껴안고 물에 뛰어들어 죽었는데, 죽음으로서 남편의 원수를 갚았다 하여 義를 펼친 죽음이라는 뜻의 "義巖"(의암)으로 부르게 되었다.

4. 3. 1. 의암사적비

임진왜란 당시 제2차 진주성 전투에서 진주성이 함락되고 7만 민관군이 순절하자, 논개가 나라의 원수를 갚기 위해 왜장을 끌어안고 순국한 사적을 기록한 비석이 의암사적비이다. 선조 26년(1593) 6월 29일의 일이다.진주의 사민(士民)들은 명암 정식(明庵 鄭拭:1683∼1746)이 지은 비문으로 경종 2년(1722)에 이 비석을 세웠다.

4. 4. 의기사

의기사는 논개의 영정과 위패를 모신 사당이다. 촉석루 뒷편으로 담을 이웃하고 있으며, 입구에는 시인묵객들이 바친 충절을 찬양한 시비들이 보인다. 입구를 들어서면, 2008년 10월 1일 충남대 윤여환 교수가 고증을 통해 제작하여 새롭게 봉안한 표준영정이 있다. 의기사 간판 왼쪽으로는 일제시대 을사오적 중 하나인 이지용을 꾸짖었던 산홍의 시가 있고, 오른쪽으로는 다산 정약용이 쓴 촉석루 중수기가 있다.

4. 5. 쌍충사적비

쌍충사적비는 1972년 2월 12일 경상남도 유형문화재 제3호로 지정된 임진왜란 의병장 제말의 기념비로, 촉석루 뒤편 의기사 옆에 있다. 1792년 (정조 16년) 의병장으로 활약한 제말(諸沫) 장군과 그 조카 제홍록(諸弘祿)의 공을 기리기 위해 쌍충각을 짓고 비를 세웠다. 일제강점기에 일본 관헌들에 의해 비각이 훼손되어 비가 방치되었다가 1961년에 지금의 의기사 옆 자리에 다시 세웠다.[7]제말 장군은 칠원 제씨의 시조로 경상도 고성 사람이다. 의병을 모아 김해, 웅천, 정암, 의령 등지에서 왜적과 싸워 공을 세웠고, 곽재우 장군과 함께 공적이 조정에 장계되어 성주목사(星州牧使)로 임명되었지만 1592년 (선조 25년) 성주대첩에서 전사했다.[7]

정조는 그 싸움을 《성주대첩》이라고 표현하였으며, 그 공이 이순신 장군의 노량대첩에 비해 적지 않다는 평을 내렸다.[8] 제말은 정조 때 병조판서에 추증되고, 시호는 충의(忠毅)이다. 그의 조카 제홍록도 숙부를 따라 의병활동을 한 이후 이순신 장군 휘하에서 활동하다가 정유재란 때 전사했으며, 정조는 선무공신에 추증하였고 같이 비를 세웠다.[8] 촉석루 앞에 있는 의암사적비와는 떨어져 있다.

4. 6. 공북문

공북문은 관찰사감영과 경상 우병영이 소재했던 진주성의 주요 통로로 사용된 문이다. 공북문을 들어서면 김시민 장군의 동상이 있고, 위쪽으로 영남포정사가 보인다.4. 7. 영남포정사

조선시대 관찰사 감영의 정문으로, 도문화재 자료 제3호로 지정되어 있다. 조선조에는 망미루라고 불렀으며, 광해군 10년 병사 남이홍이 경상우도병마절도사 집무청인 관덕당 내동문으로 처음 창건하였다. 그 후 경상도 우병영의 관문으로 활용되었다.[1]1895년(고종 32년) 8도제를 폐지하고 전국을 28부제로 시행하면서 진주부가 설치되어 진주관찰부의 선화당 관문이 되었다. 다음 해인 1896년 건양 원년에 다시 전국을 13도로 개편하여 경상남도가 설치되면서 경상도 관찰사의 선화당 관문이 되었고, 1925년 도청이 부산부로 옮겨 갈 때까지 영남포정사라는 이름으로 문루로 사용되었다.[1] 창원시 용지공원에 있는 영남포정사는 이 건물을 본떠 지은 것이다.[1]

건물 오른쪽에는 수령이하 모두 말에서 내리라는 하마비가 새겨져 있고, 왼쪽에는 문충공 하륜 선생이 태어난 곳임을 알리는 비가 서 있다.[1] 이 문을 통과하면 오른쪽으로 고려시대 거란의 침입을 살신성인으로 물리친 하공진 장군을 모신 경절사가 나타난다.[1]

4. 8. 경절사

경절사는 거란의 제2차 침입 때인 1010년 강조의 변을 대의명분으로 침입해온 거란에 맞서 협상단을 자처해 스스로 볼모가 되어 연경에서 죽어간 충절의 화신 하공진 장군을 기리는 사당이자, 하공진 장군이 태어난 곳이다. 거란의 제2차 침입을 실질적으로 종식시킨 당사자이지만, 제1차 침입 때 알려진 서희와 제3차 거란의 침입 때 귀주대첩을 통해 알려진 강감찬 장군에 비해 조명이 제대로 이루어지지 않은 인물이다. 바로 왼쪽 편으로는 청계서원이 있다.4. 9. 청계서원

청계서원은 고려시대 문익점의 장인인 문충공 정천익을 모신 서원이다.[1] 1363년 고려 시대 원나라에서 목화를 숨겨 들여온 문익점은 장인 정천익에게 배양과 재배를 부탁했고, 정천익은 3년간 연구 끝에 재배에 성공했다.[1] 이어 면화를 가공하는 물레를 고안하여 보급한 공으로 문충공의 시호를 받고, 진양군(晋陽君)에 봉해졌다.[1]청계서원은 그를 기념하기 위해 만든 서원이다.[1] 바로 오른쪽에는 경절사가 있고, 뒷편으로는 북장대가 보인다.[1]

4. 10. 북장대

진주성 북장대는 진주성 북문의 지휘장대로 경상남도 문화재자료 제4호로 지정되어 있다. 임진왜란 때 군 지휘소로 사용되었으며, 당시 소실된 것을 1618년 광해군 10년에 병사 남이흥이 중건하였다. 그 후 여러 번의 중수를 거쳐 오늘에 이르렀고, 현재의 건물은 1964년에 중수한 것이다. 북장대는 내성 북쪽 제일 높은 곳에 위치해 있어서, 성내와 성외의 포진까지 살피며 지휘할 수 있었던 곳으로 편액은 진남루(鎭南樓)라고 되어 있다.[1]북장대의 형태는 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕으로 다락집형 건물이다. 건물 위에는 좌측으로 인사동이 보이고, 정면으로는 비봉산이 보이며, 오른 편으로는 진주 시내가 한눈에 보인다.[1]

4. 11. 국립진주박물관

국립진주박물관은 진주성 내에 있으며, 1984년 11월 2일 개관한 국내 최초의 임진왜란 전문 역사박물관이다. 임진왜란실, 두암실, 기획전시길, 영상관 등이 있으며, 현자총통, 비격진천뢰와 비격진천뢰를 발사하는 대완구와 중완구를 비롯하여 3,500여 점의 임진왜란 관련 유물을 전시하고 있다.[9]국립진주박물관은 한국의 1세대 건축가인 김수근이 설계를 하였고, 목탑 모양을 형상화하였다. 1998년 국립김해박물관이 개관하면서, 가야문화에 관련된 부분은 대폭 축소 이관되었다.[9]

4. 12. 창열사

창열사는 임진왜란 때 순절한 충무공 김시민 장군, 진주목사 서예원 등 39명의 신위를 모신 사당이다.[1] 1607년 선조 40년 사액을 받았으며, 서원철폐령에도 제외된 47개소의 서원 중 하나로 당시 김시민 장군을 모셨던 충민사가 철폐되고 이곳으로 통합되었다.[1] 진주성 정문인 촉석문의 반대쪽에 서장대 아래의 호국사 옆에 자리를 잡고 있으며 경상남도 시도지정유형문화재 제2호인 촉석정충단비와 함께 순국영령을 기리는 건물이다.[1] 경상남도 문화재자료 제5호로 지정되어 있다.[1]4. 13. 서장대

진주성 서장대는 진주성 서문의 목조 팔작 기와 건물로 된 지휘장대로, 경상남도 문화재자료 제6호로 지정되어 있다. 진주성에는 서쪽, 북쪽, 남쪽에 외침을 감시하고 지휘하기 위한 지휘장대가 설치되어 있는데, 서쪽의 서장대, 북쪽의 북장대, 그리고 남쪽의 남장대(촉석루)가 있다. 서장대는 남강을 따라 절벽 위에 쌓은 진주성의 서쪽 벼랑 끝에 있으며, 여지도서(與地圖書)에는 회룡루(回龍樓)로 기록되어 있다. 규모는 작지만, 남장대인 촉석루와 같은 다락집이었다고 전해진다.현재 건물은 소실된 것을 1934년 독지가 서상필이 중건하였고, 현판은 1979년 은초 정명수가 다시 썼다. 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕을 올린 목조 기와집이다.

4. 14. 호국사

호국사는 전통 사찰 제70호로 진주시 남성동 진주성 내에 있다. 고려 시대에 창건되었으며, 원래 이름은 내성사(內城寺)였다. 고려 말 왜구를 막기 위한 승병을 기르기 위해 창건되었고, 임진왜란 때는 승군(僧軍)의 근거지가 되었다. 제2차 진주성 전투에서 성과 함께 운명을 같이 한 승병들의 넋을 기리기 위해 숙종 때 호국사(護國寺)라는 이름으로 재건하였다고 전한다. 호국사와 창열사는 바로 붙어 있는 건물이며, 위쪽으로 서장대가 있다.4. 15. 김해김씨비각

호국사로 들어가는 서문을 통해 진주성을 빠져나오면, 성 아래에 작게 지은 비각이 보인다. 이 비는 경상남도 유형문화재 제155호로 조선 고종 때 대제학을 지낸 김상현(金尙鉉, 1811년~1890년)의 부인 연안 차씨와 그의 아들 김정식의 은혜를 기려 세운 〈시혜불망비(施惠不忘碑)〉 두 기가 나란히 서 있다.[10]대한제국 말기 진주성 안에 살던 사람들이 질병과 기아로 재난을 당했을 때, 이 두 사람이 자신들의 재산을 털어 사람들을 도와주었다. 그래서 지역민들이 이 공덕을 기억하기 위해 1905년과 1907년에 비를 세웠다고 전한다. 이 비각은 대한제국 시대의 건축양식을 알려주는 건축물로, 정면 두 칸, 측면 한 칸의 다포계 팔작지붕 건물이다. 작은 비각임에도 처마를 이중으로 연출하여 길게 뻗도록 하였고, 네 모퉁이에는 팔각의 처마 받침 기둥을 세워 전체적으로 비석을 감쌌다.[10]

5. 문화재

진주성은 1963년 1월 21일 사적 제118호로 지정되었다. 진주성에는 경상남도 유형문화재와 문화재자료가 있다.[11]

| 번호 | 등록명 | 한자명 | 지정일 |

|---|---|---|---|

| 1호 | 김시민장군전공비 | 金時敏將軍戰功碑 | 1972년 2월 12일 |

| 2호 | 촉석정충단비 | 矗石旌忠檀碑 | 1972년 2월 12일 |

| 3호 | 쌍충사적비 | 雙忠事蹟碑 | 1972년 2월 12일 |

| 155호 | 김해김씨비각 | 金海金氏碑閣 | 1976년 12월 20일 |

| 353호 | 진주 의암사적비 | 晋州 義巖事蹟碑 | 2000년 1월 31일 |

| 번호 | 등록명 | 한자명 | 지정일 |

|---|---|---|---|

| 3호 | 영남포정사문루 | 嶺南布政司門樓 | 1983년 7월 20일 |

| 4호 | 북장대 | 北將臺 | 1983년 7월 20일 |

| 5호 | 창열사 | 彰烈祠 | 1983년 7월 20일 |

| 6호 | 서장대 | 西將臺 | 1983년 7월 20일 |

| 7호 | 의기사 | 義妓祠 | 1983년 7월 20일 |

| 8호 | 촉석루 | 矗石樓 | 1983년 7월 20일 |

6. 기타

진주시민과 만 6세 이하 어린이, 65세 이상 노인, 국가유공자, 한복 착용자 등은 진주성 관람료가 무료이며, 산청군민, 2자녀 이상 가정 등은 관람료가 50% 할인된다. 할인은 중복되지 않으며, 무료 및 할인 대상자는 관련 신분증이나 증명서를 제시해야 한다.

6. 1. 의암의 명칭

의암이란 제2차 진주성 전투에서 투신한 경상우도병마절도사 최경회의 첩인 논개가 기녀를 가장하여 일본군 장수 게야무라 로쿠스케를 껴안고 빠져 죽은 바위로 도기념물 제235호로 지정되어 있다.[1] 1593년 계사년 제2차 진주성 전투에서 진주성이 함락되자, 일본군은 촉석루에서 전승 기념 잔치를 벌였는데, 논개는 촉석루 아래의 이 바위로 적장을 유인하여 껴안고 남강에 투신하여 죽었다.[1]정문부는 논개의 의기를 기려 추모비를 세웠지만 후에 훼손되어 사라졌다.[1] 1629년 인조 7년 정문부의 둘째 아들 정대륭이 부친의 유언에 따라 진주에 정착을 해서 바위의 서쪽 벽면에 ‘義巖’(의암)이라고 새겼고, 남쪽에는 한몽삼이 쓴 것으로 전하는 ‘의암’이라는 글이 새겨져 있다.[1]

의암 주위에는 물이 깊고 소용돌이까지 치고 있어 "危巖"(위암)이라 하였다.[1] 전설에 의하면 논개의 원혼 혹은 서예원, 최경회, 김천일의 원혼이나 귀신 등이 존재한다는 풍문이 한때 돌기도 했다.[1] 이 소문을 듣고 정문부가 의암 주변을 탐문하였으나 흔적을 발견하지 못했다.[1]

의암 바위에서 논개가 열손가락 마다 반지를 끼고 왜장을 꼭 껴안고 물에 뛰어들어 죽었는데, 죽음으로서 남편의 원수를 갚았다 하여 義를 펼친 죽음이라는 뜻의 "義巖"(의암)으로 부르게 되었다.[1]

6. 2. 진주성 관람료

진주시민과 만 6세 이하 어린이, 65세 이상 노인, 국가유공자, 한복 착용자 등은 진주성 관람료가 무료이며, 산청군민, 2자녀 이상 가정, 사진에 제시된 시, 군, 구 지역 주민들은 관람료가 50% 할인된다. 할인은 중복되지 않으며, 무료 및 할인 대상자는 관련 신분증이나 증명서를 제시해야 한다.

참조

[1]

웹사이트

한국민족문화대백과사전 Jinju Fortress

https://encykorea.ak[...]

2023-08-26

[2]

웹사이트

사적 진주성 (晋州城) : 국가문화유산포털 - 문화재청 Jinjuseong Fortress

https://www.heritage[...]

2023-08-26

[3]

웹사이트

Jinjuseong Fortress Jinju City

https://www.jinju.go[...]

2023-08-26

[4]

웹인용

진주성

https://web.archive.[...]

진주시

2008-11-17

[5]

서적

통일 한국의 땅 이야기

동연

1995

[6]

웹인용

진주성 유적 소개

https://web.archive.[...]

진주시

2008-11-17

[7]

웹인용

한국역대인물종합시스템 - 제말

http://people.aks.ac[...]

2008-12-23

[8]

서적

정조실록 16년, 35권

http://sillok.histor[...]

1792-07-25

[9]

간행물

국립진주박물관 안내자료

2008-12-14

[10]

문서

김해김씨비각 안내문

2008-12

[11]

웹인용

문화재청

https://web.archive.[...]

2008-12-22

[12]

논문

경상남도 양산시 동면 가산리 1185번지 일원 내 梁山 架山里遺蹟 Ⅴ. 고찰

https://www.cha.go.k[...]

2015-09-01

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com