리스트로사우루스

1. 개요

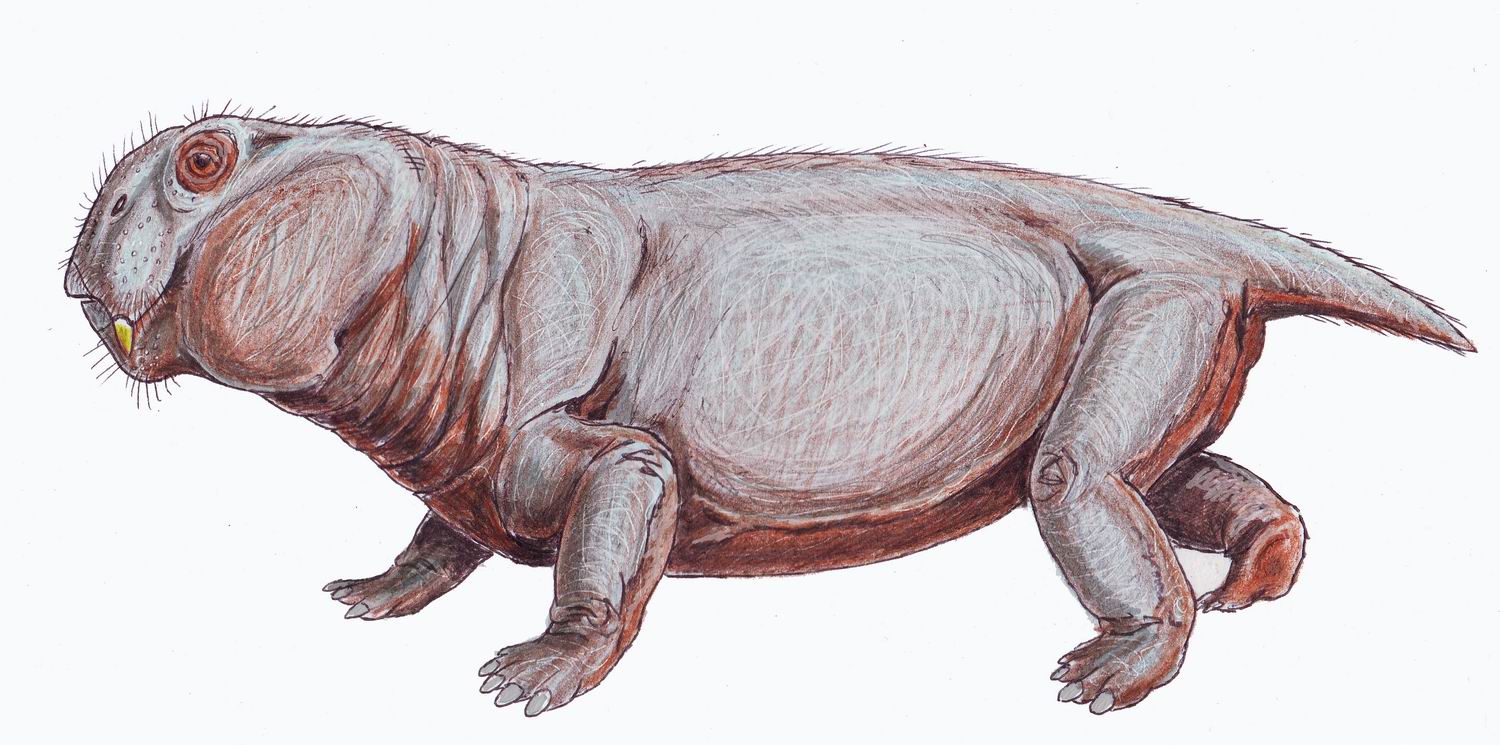

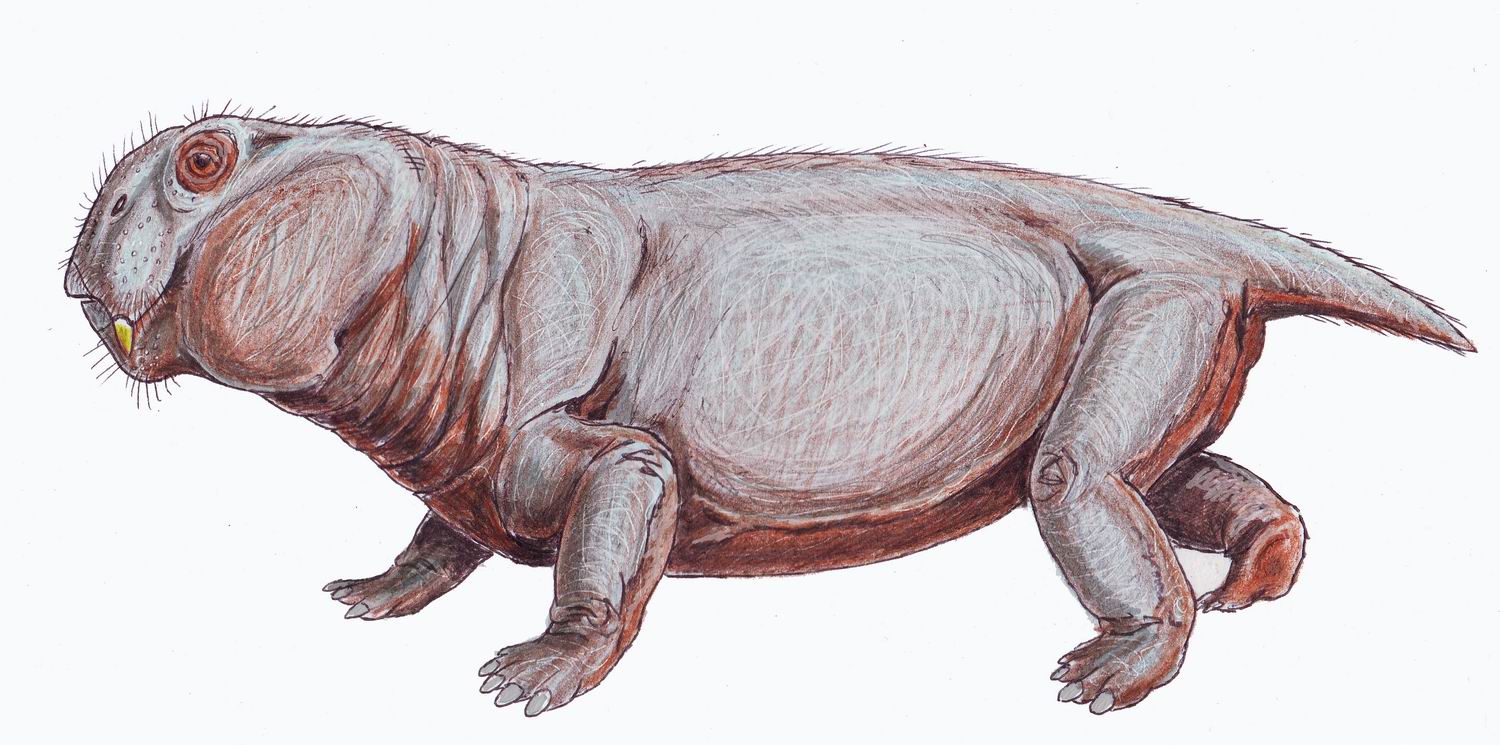

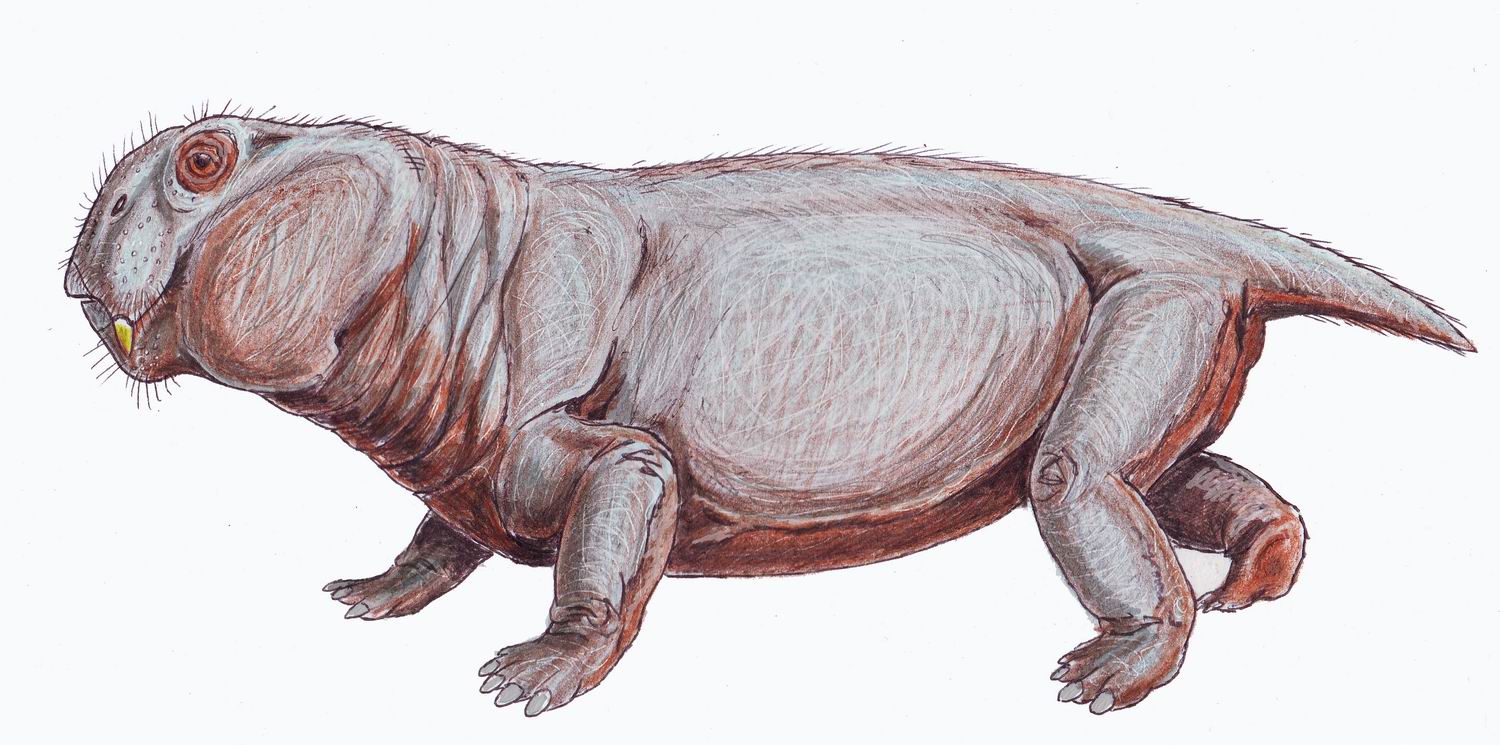

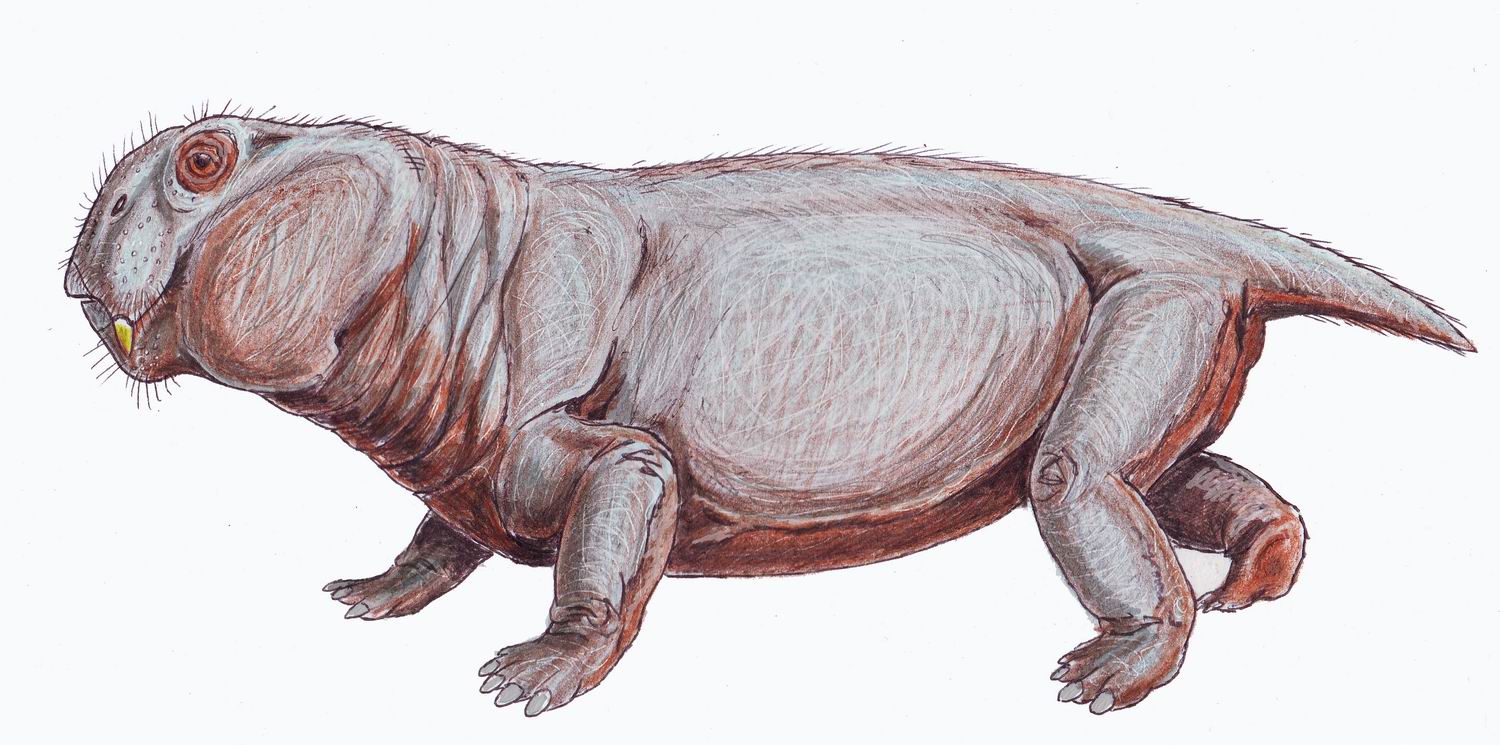

리스트로사우루스는 트라이아스기 초기, 페름기 말 대량 멸종 이후 판게아 대륙의 광범위한 지역에서 발견된 멸종된 디키노돈류이다. 몸길이 약 90~120cm, 멧돼지 정도 크기로, 땅딸막한 몸, 짧은 다리, 짧은 꼬리가 특징이다. 남아프리카 공화국, 인도, 남극, 유럽, 러시아, 중국 등지에서 화석이 발견되었으며, 대륙 이동설과 과거 남극이 온난했음을 증명하는 증거로 활용된다. 페름기-트라이아스기 대멸종 이후 경쟁자가 없는 생태계에서 번성하여 초기 트라이아스기를 지배했으며, 굴을 파는 생활 방식, 동면 가능성, 덜 전문화된 식성 등이 생존 요인으로 추정된다.

| 학명 | 리스트로사우루스 |

|---|---|

| 학명 명명자 | 코프, 1870 |

| 화석 범위 | 페름기 후기 (로핑기세) – 트라이아스기 전기 (올레네크절), |

| 종 | L. murrayi (헉슬리, 1859) (모식종) L. declivis (오언, 1860) L. curvatus (오언, 1876) L. maccaigi (실리, 1898) |

|---|

| 계 | 동물계 Animalia |

|---|---|

| 문 | 척삭동물문 Chordata |

| 아문 | 척추동물아문 Vertebrata |

| 상강 | 사지동물상강 Tetrapoda |

| 강 | 단궁강 Synapsida |

| 목 | 수궁목 Therapsida |

| 아목 | †이치아목 Anomodontia |

| 하목 | 디키노돈트하목 Dicynodontia |

| 과 | 리스트로사우루스과 Lystrosauridae |

-

페름기 아프리카의 단궁류 -

키노사우루스

키노사우루스는 '개 도마뱀'이라는 뜻을 가진 초기 키노돈트의 한 속으로, 독특한 두개골 특징과 띠가 없는 타원형 송곳니를 가지며 남아프리카 공화국 카루 분지에서 화석이 발견되었다. -

트라이아스기 아시아의 단궁류 -

티키오돈

티키오돈은 어원이 알려지지 않은 대상이다. -

트라이아스기 아시아의 단궁류 -

메디사우루스

메디사우루스는 현재까지 알려진 정보가 없어 어떠한 내용도 덧붙일 수 없는 항목이다. -

수궁목 -

수궁류

수궁류는 펠리코사우루스류에서 진화한 단궁류의 한 분기군으로, 큰 관자창, 몸 아래로 향하는 다리, 분화된 이빨을 가진 것이 특징이며 포유류의 직계 조상을 포함한다. -

수궁목 -

칸네메예리아

칸네메예리아는 남아프리카 공화국 등지에서 화석이 발견된 약 3m 크기의 초식성 동물로, 강력한 부리와 턱 근육을 통해 식물을 씹어 먹었으며, 칸네메이예리아 시모케팔루스와 칸네메이예리아 로포리누스 종이 존재한다.

2. 특징

리스트로사우루스는 트라이아스기 초기에 번성했던 디키노돈트 수궁류이다. 크기는 종에 따라 0.6m에서 2.5m까지 다양했으며, 평균적으로는 약 0.9m 정도로 오늘날의 멧돼지와 비슷했다.

땅딸막한 통 모양의 몸통, 짧은 다리와 꼬리가 특징이며, 특히 매우 짧고 위쪽으로 가파르게 솟은 얼굴 형태가 독특하다. 눈과 콧구멍은 머리뼈 위쪽에 자리 잡고 있었다. 위턱에는 엄니처럼 보이는 큰 송곳니 한 쌍만이 있었고, 이빨 대신 거북과 유사한 각질 부리를 가지고 식물을 뜯어 먹었을 것으로 추정된다. 턱 관절은 앞뒤로 움직이는 독특한 구조를 가졌다.

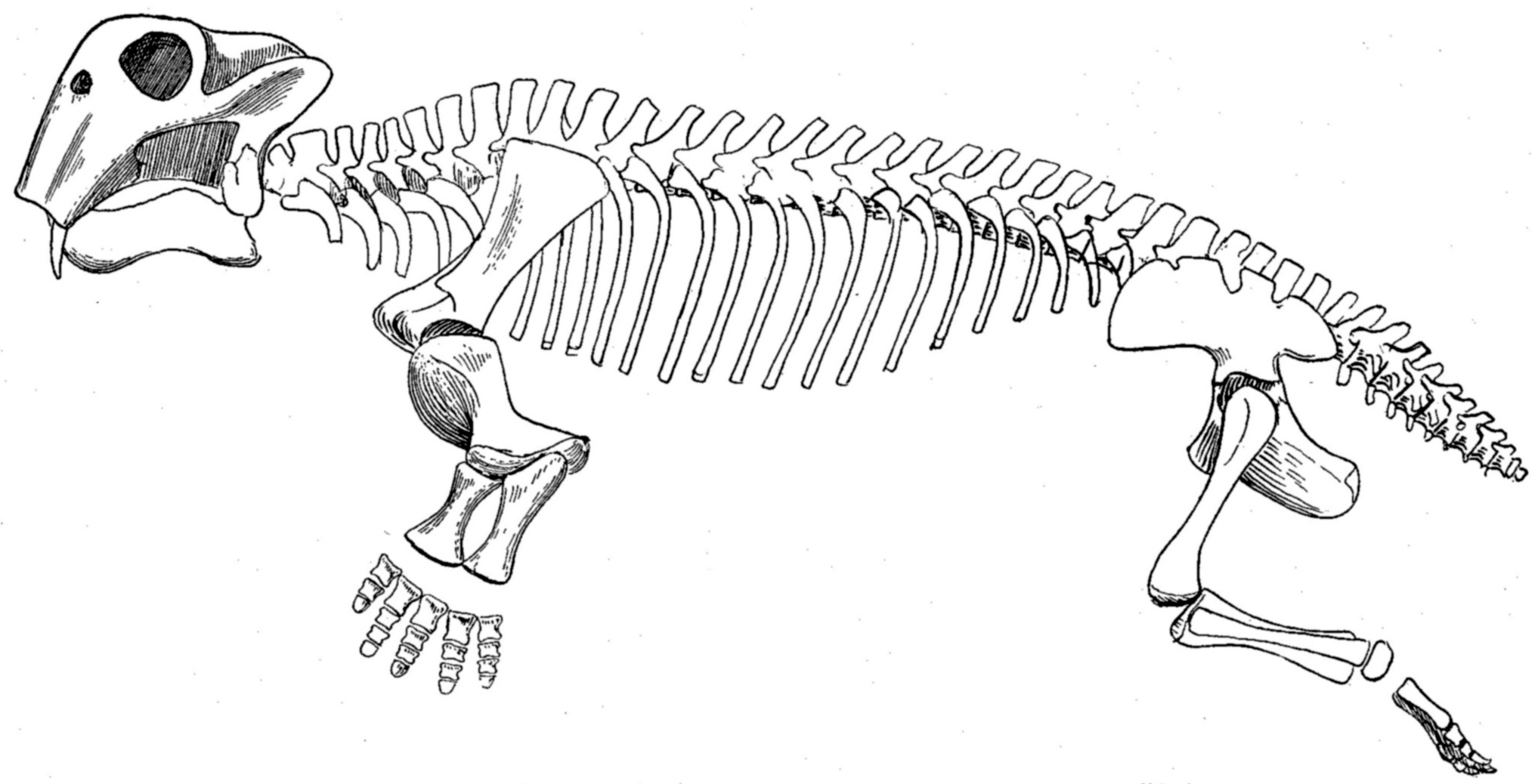

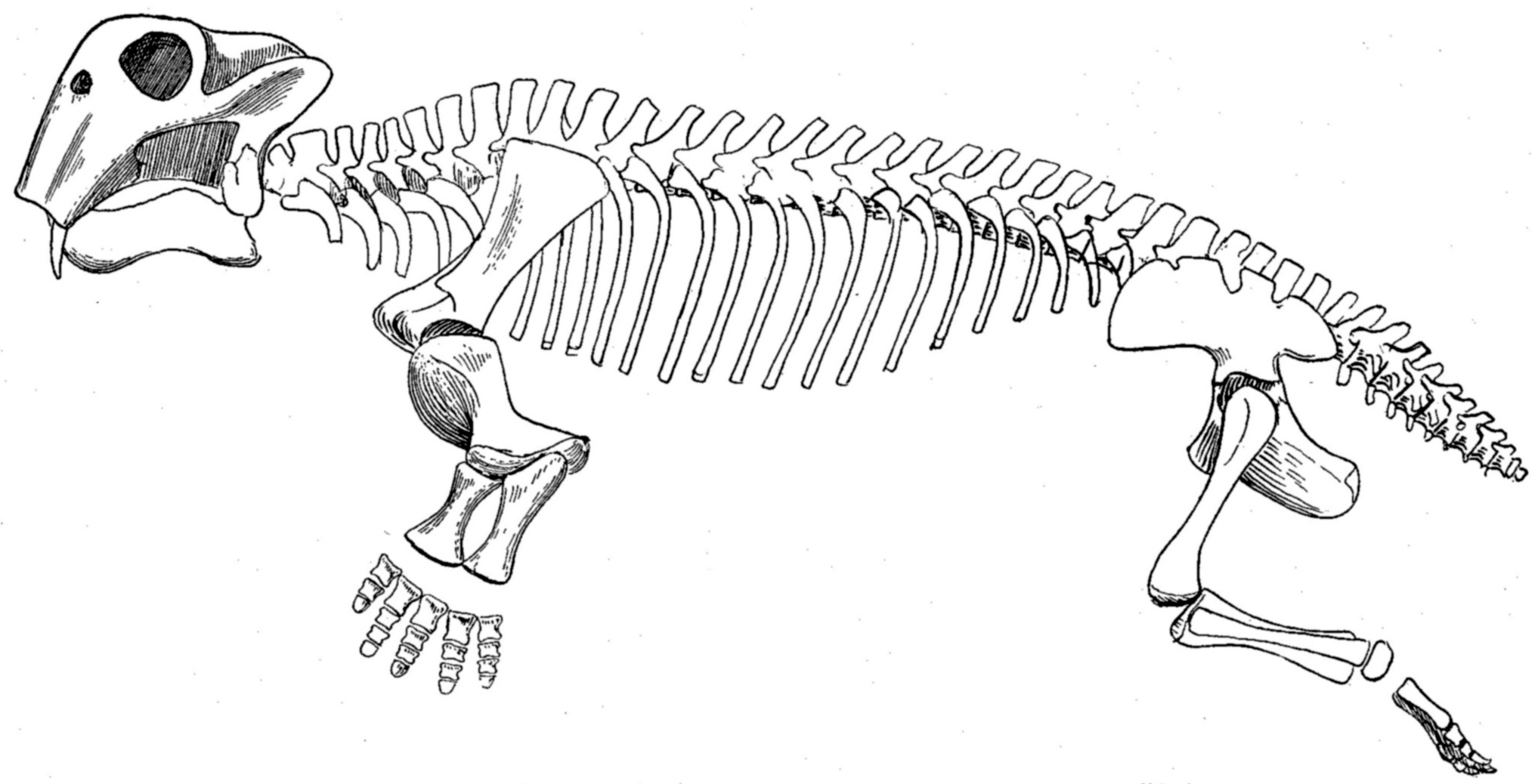

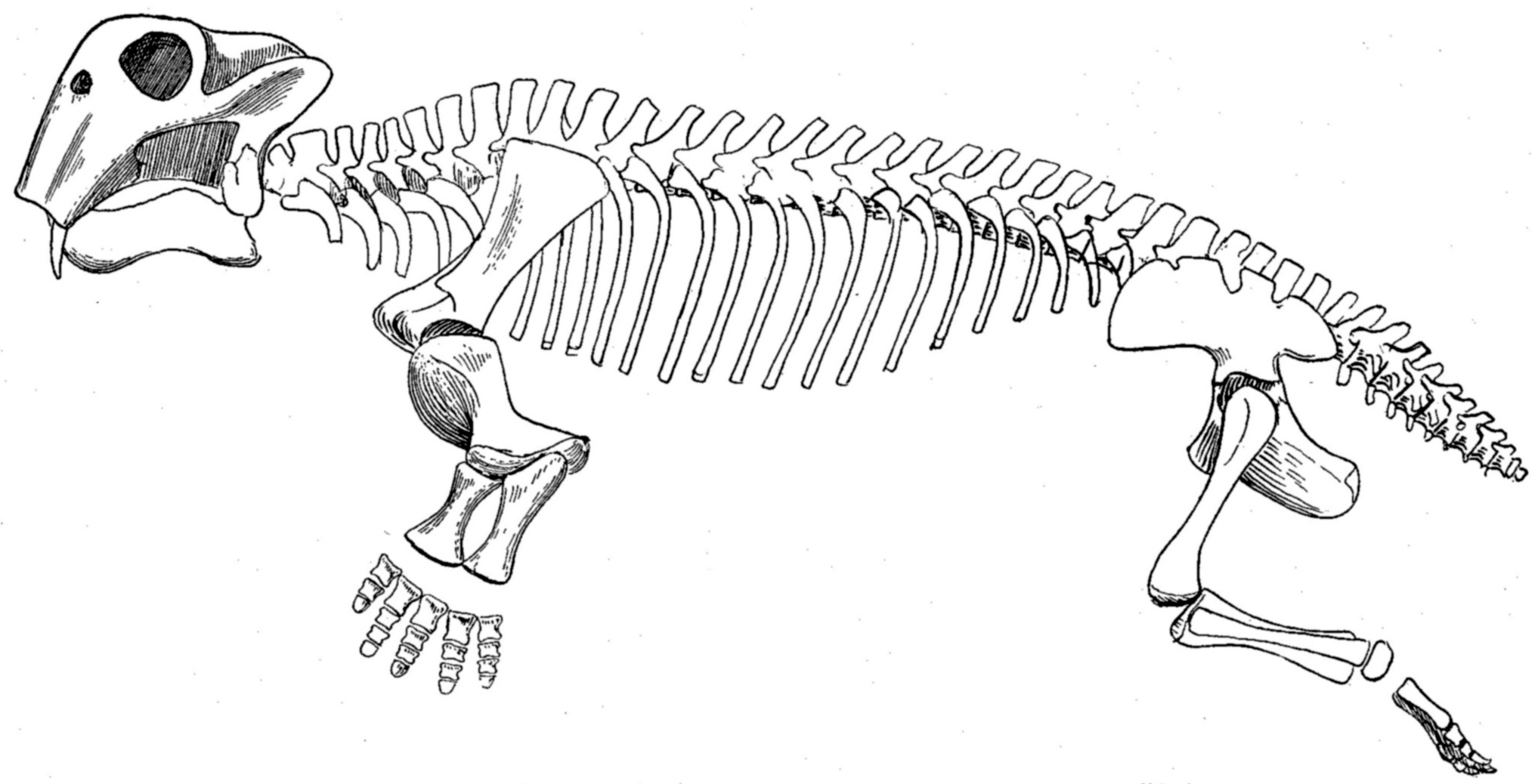

골격 구조는 반쯤 벌어진 걸음걸이를 시사하며, 매우 튼튼한 앞다리를 가지고 있어 땅굴을 파는 데 능숙했을 것으로 여겨진다. 이러한 형태적 특징과 화석이 발견된 지층 환경 때문에 초기에는 하마처럼 물가에 사는 반수생 동물로 생각되기도 했으나, 이후 연구를 통해 실제로는 건조한 범람원 등지에서 땅속 식물의 뿌리 등을 파먹으며 살았을 가능성이 높은 것으로 밝혀졌다. 독특한 부리와 송곳니 역시 이러한 생활 방식에 적응한 결과로 해석된다.

리스트로사우루스는 고생대 페름기 말에 일어난 대량절멸 사건 이후, 경쟁자나 포식자가 거의 없는 환경에서 급격히 번성하여 초기 트라이아스기 육상 생태계의 주요 구성원이 된 것으로 유명하다.

2.1. 형태

--

리스트로사우루스는 몸길이가 약 90cm에서 120cm에 달하는 디키노돈트 수궁류로, 크기는 멧돼지와 비슷했다. 종에 따라 0.6m에서 2.5m까지 다양했으며, 평균적으로는 약 0.9m 정도였다. 땅딸막한 통 모양의 몸통, 짧은 사지, 짧은 꼬리가 특징이다.

다른 수궁류와 달리 매우 짧은 주둥이를 가졌으며, 현저하게 짧고 가파른 안면 형태를 보인다. 이는 긴 주둥이를 가진 경우가 많은 트라이아스기의 다른 디키노돈류와 비교했을 때 특이한 점이다. 눈(안와)과 비공(콧구멍)은 두개골 위쪽으로 이동했고, 턱 끝은 낮게 위치한다.

위턱에는 엄니와 같은 큰 송곳니 한 쌍만이 있었고 다른 이빨은 없었다. 거북처럼 각질로 된 부리를 가지고 있었는데, 이 부리로 식물을 자른 뒤 입천장의 각질 보조 구개에서 갈아 먹었을 것으로 추정된다. 턱 관절은 비교적 약했으며, 턱은 일반적인 좌우나 상하 운동 대신 앞뒤로 움직이며 깎는 방식으로 작동했다. 턱 근육은 두개골의 앞쪽에 붙어 있었으며, 두개골 위쪽과 뒤쪽의 많은 공간을 차지했을 것으로 보인다.

골격 구조를 통해 리스트로사우루스가 육상 보행 시 반쯤 벌어진 걸음걸이로 움직였음을 알 수 있다. 견갑골의 아래쪽 뒤쪽 모서리가 강하게 골화되어 있어, 견갑골의 움직임이 앞다리 보폭을 늘리고 몸의 옆쪽 쏠림을 줄이는 데 기여했을 것으로 보인다. 다섯 개의 천추(엉치뼈)는 컸지만 서로 붙어 있거나 골반과 융합되지 않아, 등이 뻣뻣해지고 걸을 때 몸의 좌우 흔들림이 줄어들었다. (5개 미만의 천추를 가진 수궁류는 현대 도마뱀처럼 팔다리가 완전히 벌어진 자세를 가졌을 것으로 여겨진다. 반면 공룡이나 포유류는 곧은 다리를 가지며 천추가 서로 융합되어 골반에 붙어 있다.) 각 비구(고관절窩) 위에 있는 뼈의 돌출부는 반쯤 벌어진 자세로 걸을 때 관절이 빠지는 것을 막아주었을 것이다. 앞다리는 매우 튼튼했으며, 이를 통해 리스트로사우루스가 땅을 파는 능력이 뛰어났을 것으로 추정된다. 독특한 형태의 부리와 송곳니 역시 식물의 뿌리를 파거나 굴을 파기 위해 적응한 결과로 보인다.

2022년 남아프리카 공화국의 카루 분지에서 발견되어 연구된 미라 화석을 통해, 리스트로사우루스의 피부가 움푹 파이고 가죽 같으며 털이 없었다는 사실이 밝혀졌다.

형태적 특징과 발견된 지층의 환경 때문에 초기에는 하마처럼 물가에 사는 반수생 동물로 여겨지기도 했다. 그러나 카루 분지 등의 고환경 연구 결과, 실제로는 건조한 범람원 등에서 서식했다는 것이 밝혀졌다. 1988년에는 동굴 화석에서 암수 한 쌍으로 보이는 골격 화석이 함께 발견되기도 했다.

2.2. 생태

리스트로사우루스는 몸길이가 0.6m에서 2.5m에 이르는 디키노돈트 수궁류로, 종에 따라 평균 길이는 약 0.9m 정도였다. 이는 대략 멧돼지와 비슷한 크기이다. 땅딸막한 통 모양의 몸, 짧은 사지, 짧은 꼬리가 특징이며, 현저하게 짧고 가파른 안면과 기다란 입술은 트라이아스기에 서식했던 다른 쌍아류와 구별되는 독특한 모습이다. 눈과 콧구멍은 머리뼈 위쪽으로 이동했고 턱 끝은 낮은 편이다. 위턱에는 쌍아류의 특징인 각질 부리와 함께 엄니처럼 큰 윗송곳니 한 쌍이 있었으나, 다른 이빨은 없었다. 이 각질 부리로 식물을 잘라낸 뒤, 입을 다물었을 때 입천장의 각질 보조 구개에서 갈아 먹었을 것으로 추정된다. 턱 관절은 약했으며, 일반적인 옆 또는 위아래 움직임 대신 앞뒤로 움직이는 깎는 동작을 했다. 턱 근육은 두개골의 앞쪽에 붙어 있었고, 두개골 위쪽과 뒤쪽의 많은 공간을 차지했을 것으로 보인다. 이러한 구조 때문에 눈은 높고 앞쪽에 위치하며 얼굴은 짧아졌다.

형태적 특징과 화석이 발견된 지층의 상황 때문에 초기에는 하마처럼 강이나 호수에 사는 반수생 동물로 여겨졌다. 그러나 남아프리카 공화국의 카루 분지 등 과거 환경에 대한 상세한 연구 결과, 건조한 범람원 등지에 서식했다는 사실이 밝혀졌다. 독특한 형태의 부리와 송곳니를 가진 주둥이 부분은 식물의 뿌리를 파거나 땅에 굴을 파기 위해 적응하여 진화한 것으로 보인다. 1988년에는 딕토돈(Diictodon)처럼 굴 화석 안에서 암컷과 수컷 한 쌍으로 보이는 골격 화석이 함께 발견되기도 했다. 2022년 카루 분지에서 발견되어 기술된 미라 표본은 리스트로사우루스가 움푹 파이고 가죽 같으며 털이 없는 피부를 가졌음을 보여주었다.

골격 구조는 리스트로사우루스가 육상 보행 시 반쯤 벌어진 걸음걸이로 움직였음을 시사한다. 견갑골의 아래쪽 뒤 모서리는 강하게 뼈로 이루어져 있어(골화), 견갑골의 움직임이 앞다리 보폭 길이에 기여하고 몸의 옆쪽 굽힘을 줄였을 것으로 보인다. 다섯 개의 천추(엉치뼈)는 컸지만 서로 또는 골반과 융합되지 않아 등이 더 뻣뻣해지고 걸을 때 옆으로 휘는 움직임이 줄어들었다. (다섯 개 미만의 천추를 가진 수궁류는 현대 도마뱀처럼 팔다리가 벌어진 자세였을 것으로 추정된다. 반면 공룡과 포유류는 곧은 팔다리를 가지며 천추가 서로 융합되어 골반에 붙는다.) 각 비구(고관절) 위의 지지대는 반쯤 벌어진 걸음걸이로 걸을 때 관절 탈구를 막는 역할을 했을 것으로 생각된다. 앞다리는 매우 튼튼했으며, 이를 통해 리스트로사우루스가 강력한 굴착 능력을 가졌을 것으로 추정된다.

리스트로사우루스는 고생대 말 페름기에 발생한 대량절멸 사건 이후 초기 트라이아스기 동안 남부 판게아를 수백만 년간 지배한 것으로 유명하다. 이 속의 최소 한 종 이상의 미확인 종이 페름기-트라이아스기 대멸종에서 살아남았고, 포식자나 먹이 경쟁자가 거의 없는 환경에서 번성하여 여러 종으로 진화적 방산을 겪었다. 그 결과 초기 트라이아스기 동안 가장 흔한 육상 척추동물이 되었으며, 한때 육상 척추동물의 95%를 차지하기도 했다. 육상 동물의 단일 종 또는 속이 이 정도로 지구를 지배한 것은 역사상 유일한 사례로 알려져 있다. 테로케팔리아류인 테트라시노돈(Tetracynodon), 모스코리누스(Moschorhinus), 익티도수코이데스(Ictidosuchoides), 프로모스코린쿠스(Promoschorhynchus) 등 몇몇 다른 페름기 테라프시드 속들도 대멸종에서 살아남아 트라이아스기 지층에서 발견되지만, 리스트로사우루스만큼 풍부하지는 않았다. 완전한 생태학적 회복에는 초기 트라이아스기와 중기 트라이아스기를 거쳐 약 3천만 년이 걸렸다.

리스트로사우루스가 "모든 대멸종의 어머니"라 불리는 페름기-트라이아스기 대멸종에서 살아남고, 초기 트라이아스기 동물군을 전례 없이 지배할 수 있었던 이유에 대해서는 여러 가설이 제시되었다.

* [[동면]] 유사 상태: 약 2억 5천만 년 전(~250 Mya) 남극에 살았던 리스트로사우루스의 화석화된 엄니 성장 흔적은 이들이 동면과 유사한 장기간의 무활동 상태에 들어갈 수 있었음을 시사한다. 이는 척추동물에서 동면과 같은 상태의 가장 오래된 증거일 수 있으며, 포유류와 공룡이 진화하기 전에 이미 척추동물에게 이러한 능력이 있었음을 나타낸다.

* 저산소/고[[이산화탄소]] 환경 적응: 멸종 사건으로 대기 중 산소 농도가 감소하고 이산화탄소 농도가 증가하면서 많은 육상 종이 호흡 곤란으로 멸종했다는 이론이 있다. 이 가설에 따르면, 리스트로사우루스는 굴을 파는 생활 방식 덕분에 이러한 "나쁜 공기" 환경에 대처할 수 있었고, 큰 폐를 수용하는 통 모양의 가슴, 빠른 호흡을 돕는 짧은 내부 콧구멍, 가슴 확장을 돕는 높은 신경 가시(척추뼈의 등쪽 돌기) 등의 해부학적 특징이 이러한 적응의 일부라고 주장한다. 하지만 이에 대한 반론도 존재한다. 리스트로사우루스의 가슴 크기는 멸종된 다른 이치류에 비해 그 크기에 비해 크게 크지 않았고, 트라이아스기 이치류가 페름기 이치류보다 더 긴 신경 가시를 가지고 있는 것으로 보이지만 이 특징은 호흡 효율보다는 자세, 이동 또는 심지어 신체 크기와 관련이 있을 수 있으며, L. murrayi와 L. declivis는 프로콜로폰(Procolophon) 또는 트리낙소돈(Thrinaxodon)과 같은 초기 트라이아스기 굴 파는 동물보다 훨씬 더 풍부했다는 점 등이 약점으로 지적된다.

* 반수생 가설의 약점: 리스트로사우루스가 반수생 동물이어서 생존에 유리했다는 주장 역시 비슷한 약점을 가진다. 템노스폰딜리(고대 양서류의 일종)가 카루의 트라이아스기 퇴적물에서 더 풍부해지지만, L. murrayi와 L. declivis보다 훨씬 적었다.

* 비전문화된 특성: 가장 전문화되고 가장 큰 동물은 대멸종에서 더 높은 위험에 처한다; 이것은 전문화되지 않은 L. curvatus가 살아남은 반면 더 크고 더 전문화된 L. maccaigi가 다른 모든 큰 페름기 초식 동물과 육식 동물과 함께 멸망한 이유를 설명할 수 있다. 리스트로사우루스는 일반적으로 초기 트라이아스기를 지배한 디크로이디움(Dicroidium)과 유사한 식물을 먹도록 적응된 것처럼 보이지만, L. maccaigi의 더 큰 크기는 멸종에서 살아남지 못한 글로소프테리스(Glossopteris) 식물의 더 큰 구성원에 의존하도록 강요했을 수 있다.

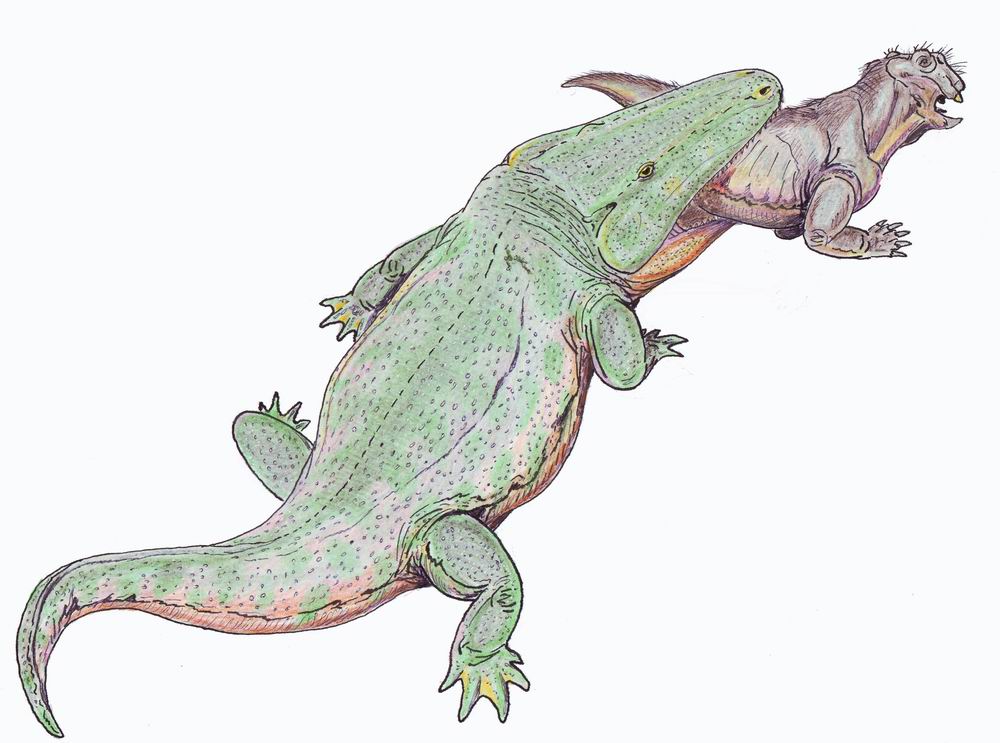

* 포식자 부족: 1.5m 길이의 테로케팔리아 모스코리누스(Moschorhinus)와 큰 아르코사우르형류 프로테로수쿠스(Proterosuchus)만이 트라이아스기 리스트로사우루스 종을 잡아먹을 만큼 충분히 커 보이며, 이러한 포식자의 부족이 초기 트라이아스기 리스트로사우루스의 개체수 증가의 원인이 되었을 수 있다.  양서류 우라노켄트로돈 (왼쪽)에게 잡힌 리스트로사우루스 (상상도). 그들에게도 천적은 있었지만, 출현 초기에는 적었을 것이다.">

양서류 우라노켄트로돈 (왼쪽)에게 잡힌 리스트로사우루스 (상상도). 그들에게도 천적은 있었지만, 출현 초기에는 적었을 것이다.">

* 운: 고생물학자 마이클 벤튼(Michael Benton)에 따르면, "어쩌면 리스트로사우루스의 생존은 단순히 운이 좋았을 뿐일 것이다".

2.3. 진화사

고생대가 끝난 페름기 말의 대량절멸 이후, 경쟁하던 다른 초식동물들이 거의 사라지고 본격적인 포식자도 아직 진화하지 않은 생태계에서 리스트로사우루스는 미지의 조상으로부터 진화하여 비어있는 니치(생태적 지위)를 빠르게 차지한 것으로 추정된다.

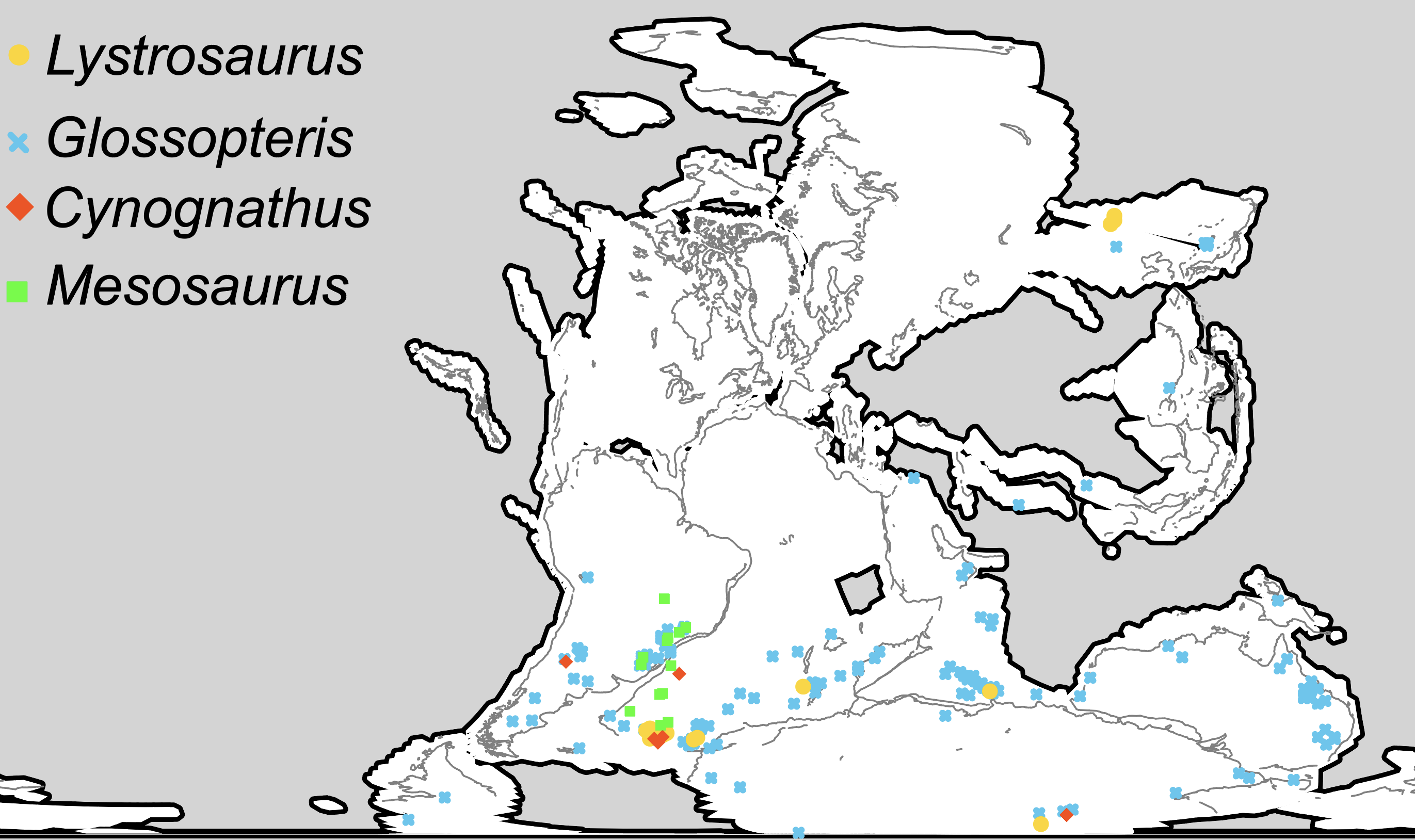

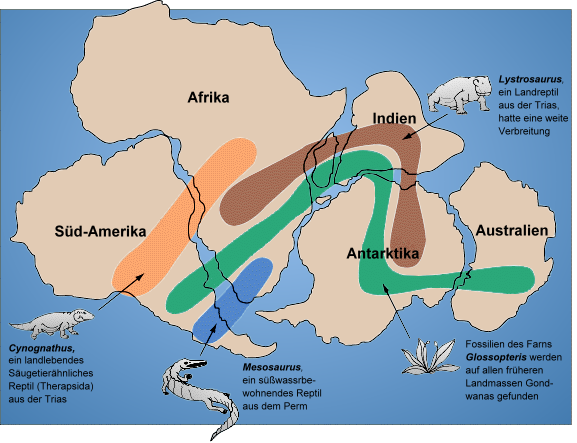

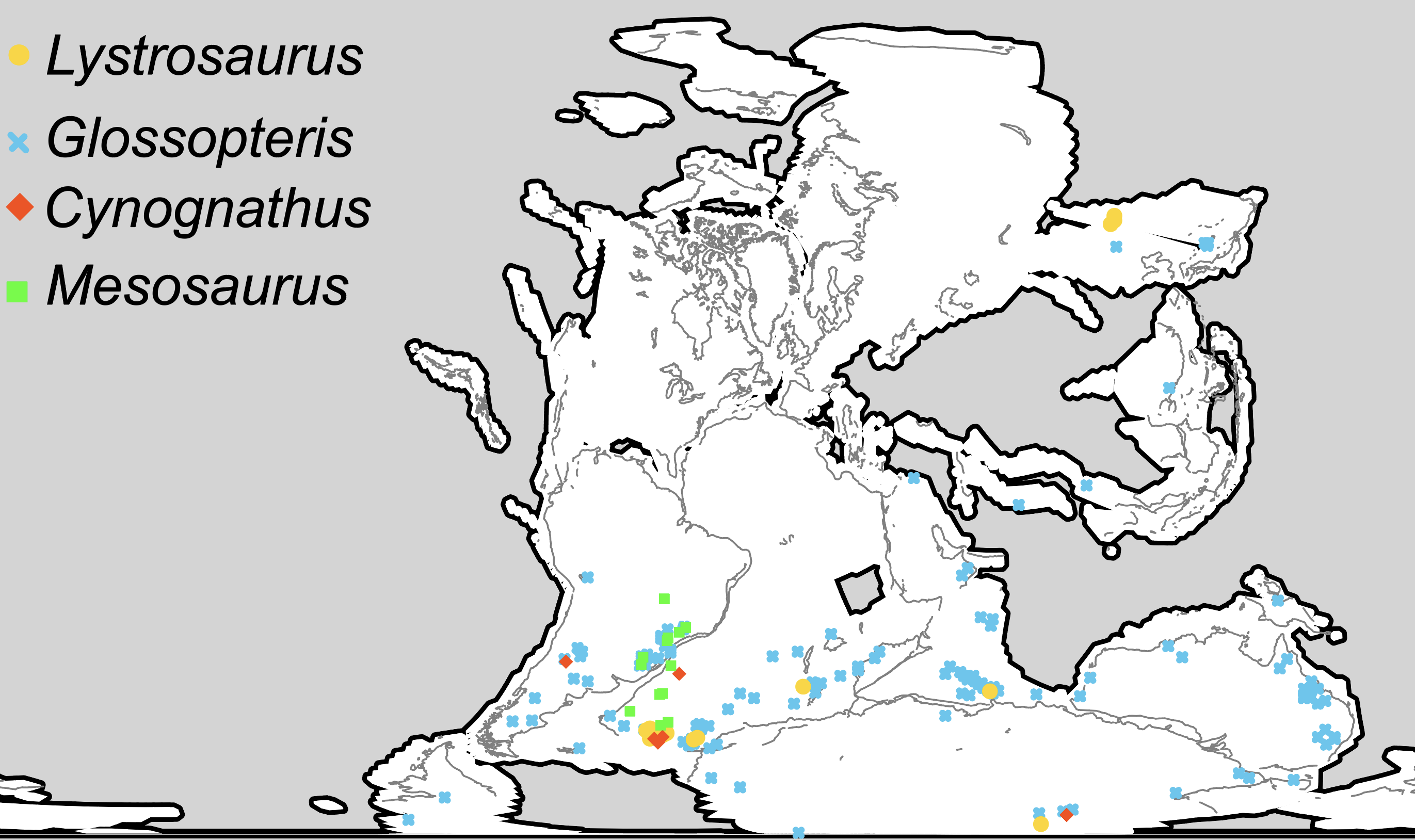

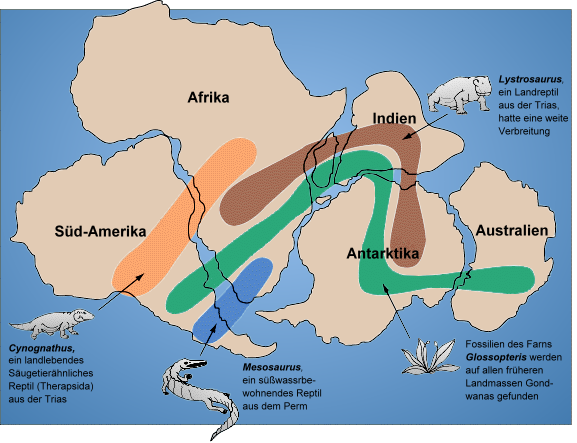

이들은 대량절멸이 끝난 직후인 트라이아스기 초기에 갑자기 나타나 당시의 유일한 초대륙이었던 판게아 전역으로 매우 신속하게 퍼져나갔다. 여러 대륙에서 화석이 발견될 정도로 번성하여 이 시기의 표준 화석으로 지정되기도 했다. 이는 리스트로사우루스가 대량절멸 직후의 특정 환경에 매우 성공적으로 적응했음을 보여준다. 그러나 이들의 번성은 비교적 짧았으며, 트라이아스기 전기가 끝날 무렵에 멸종했다. 이는 이들이 수백만 년에 걸친 특정 환경에만 고도로 적응한 생물이었음을 시사한다. 판게아 지도에서 노란색 원으로 표시된 리스트로사우루스 유해의 위치. 현대 대륙의 왜곡된 경계는 회색 선으로 표시되어 있다. (리스트로사우루스와 다른 세 개의 페름기 및 트라이아스기 화석 그룹의 분포는 대륙 이동과 특정 육교에 대한 생물지리학적 증거로 사용되었다.)">

판게아 지도에서 노란색 원으로 표시된 리스트로사우루스 유해의 위치. 현대 대륙의 왜곡된 경계는 회색 선으로 표시되어 있다. (리스트로사우루스와 다른 세 개의 페름기 및 트라이아스기 화석 그룹의 분포는 대륙 이동과 특정 육교에 대한 생물지리학적 증거로 사용되었다.)">

최초의 리스트로사우루스 두개골은 필라델피아의 선교사이자 화석 수집가였던 엘리아스 루트 비들 박사가 발견했다. 비들은 저명한 고생물학자 오스니엘 찰스 마시에게 이 사실을 알렸으나 답장을 받지 못했다. 반면 마시의 경쟁자였던 에드워드 드링커 코프는 이 발견에 큰 관심을 보였고, 1870년 『미국 철학 학회 회보』에 리스트로사우루스를 기술하고 명명했다. 이름은 고대 그리스어로 '삽'을 의미하는 λίστρον고대 그리스어과 '도마뱀'을 의미하는 σαῦρος고대 그리스어에서 유래했다. 마시는 뒤늦게 이 표본을 구입했는데, 이는 코프의 연구 내용을 자세히 확인하기 위한 목적이었을 것으로 추정된다.

리스트로사우루스 화석이 현재의 남아메리카, 아프리카, 인도, 남극 대륙 등 멀리 떨어진 여러 대륙에서 공통적으로 발견된다는 사실은 이 대륙들이 과거 판게아라는 하나의 거대한 대륙으로 연결되어 있었다는 대륙 이동설을 뒷받침하는 중요한 생물지리학적 증거로 활용된다.

3. 종 분류

리스트로사우루스 화석은 여러 후기 페름기 및 초기 트라이아스기 육상 뼈대에서 발견된다. 특히 아프리카에서 가장 풍부하게 발견되며, 현재 인도, 중국, 몽골, 유럽 러시아 및 남극 대륙(당시에는 남극점에 위치하지 않았음) 일부 지역에서도 발견된다.

리스트로사우루스의 종 분류는 연구가 진행되면서 변화해왔다. 1930년대부터 1970년대 사이에는 최대 23개의 종이 있었던 것으로 추정되었으나, 1980년대와 1990년대에는 6개 종(L. curvatus, L. platyceps, L. oviceps, L. maccaigi, L. murrayi, L. declivis)으로 정리되었다. 2011년에 이루어진 연구에서는 이를 다시 4개 종으로 축소하였는데, 이 과정에서 기존의 L. platyceps와 L. oviceps를 L. curvatus의 일부로 간주하게 되었다.

대부분의 리스트로사우루스 화석은 남아프리카 공화국 카루 분지의 발푸어 지층과 카트버그 지층에서 발견되었다. 이곳의 표본들은 가장 수가 많고 오랫동안 연구되어 왔기 때문에 종을 식별하는 데 중요한 기준이 된다. 하지만 화석 연구에서 흔히 그렇듯, 카루 분지에서 정확히 몇 종이 발견되었는지에 대해서는 과학계 내에서 논쟁이 있었다.

카루 분지에서 확인된 주요 종들의 특징은 다음과 같다:

* L. maccaigi: 가장 크고 특화된 종으로 여겨진다. 페름기 퇴적물에서만 발견되며, 페름기-트라이아스기 대멸종에서 살아남지 못한 것으로 보인다. 이 종의 특화된 특징과 명확한 조상 없이 화석 기록에 갑자기 나타난 점으로 미루어, 후기 페름기 퇴적물이 발견되지 않은 다른 지역에서 카루 분지로 이주했을 가능성이 제기된다.

* L. curvatus: 가장 덜 특화된 종이다. 멸종 사건 전후의 비교적 좁은 범위의 퇴적물에서 발견되어 페름기와 트라이아스기 경계를 나타내는 대략적인 지표로 사용될 수 있다. 잠비아의 후기 페름기 퇴적물에서도 L. curvatus로 확인된 두개골이 발견되었다. 처음에는 카루 분지의 페름기 지층에는 이 종이 없다고 여겨져 잠비아에서 이주해왔다는 주장이 있었으나, 이후 카루 분지의 페름기 표본 재검토 결과 일부가 L. curvatus로 확인되어 이주 가설 없이 설명이 가능해졌다.

* L. murrayi와 L. declivis: 트라이아스기 퇴적물에서만 발견된다.

남아프리카에서 발견된 리스트로사우루스와 유사한 화석인 콰줄루사우루스 샤카이(Kwazulusaurus shakai)는 L. curvatus와 매우 유사하여, 일부 고생물학자들은 K. shakai가 L. curvatus의 조상이거나 밀접한 관련이 있으며, L. maccaigi는 다른 계통에서 유래했을 가능성을 제기하기도 한다.

다른 지역에서도 리스트로사우루스 화석이 발견되었다:

* 러시아: 모스크바 분지의 초기 트라이아스기 퇴적층에서 Lystrosaurus georgi 화석이 발견되었다. 이 종은 아프리카의 L. curvatus와 밀접한 관련이 있을 가능성이 높다.

* 인도: 초기 트라이아스기 다모다르강 유역의 판체트층과 프라니타-고다바리 분지의 캄티층에서 L. murrayi 등이 발견된다.

* 중국: 신장 위구르 자치구의 보그다 산에 있는 초기 트라이아스기 지우차이위안층, 구오디컹층, 우퉁거우층에서 여러 종이 보고되었으나, 'L. youngi'와 'L. hedini' 두 종만이 유효할 가능성이 있다. 특이하게도 이 지역에서는 페름기-트라이아스기 경계 이전의 Lystrosaurus 표본은 알려진 바가 없다.

* 남극: 트랜스남극 산맥의 프레모우층에서 L. curvatus, L. murrayi, L. maccaigi가 발견되었다.

리스트로사우루스의 두개골 형태는 종에 따라 상당히 다른데, 이는 각 종이 서로 다른 식물을 먹었기 때문일 수 있다.

아래는 리스트로사우루스의 주요 종 목록이다.

약어 (지명은 발견지를 나타냄)

* 남아 = 남아프리카 공화국 / 남극 = 남극 대륙

* LAZ = Lystrosaurus Assemblage Zone (남아, 리스트로사우루스 군집대) / FF = Fremouw Formation (남극, 프레모우층) / PF = Panchet Formation (인도, 판체트층) / JF = Jiucaiyuan Formation (중국 신장 위구르 자치구, 준가얼 분지)

| 종명 | 학명 및 명명자 | 주요 특징 및 발견지 |

|---|---|---|

| 리스트로사우루스 크루바투스 | L. curvatus (리처드 오웬, 1876) | 가장 원시적인 종. 남아(LAZ), 남극(Shenk Peak, FF), 중국(준가얼 분지, 투르판 분지, 신장 위구르 자치구, JF, Tunghungshan Series) |

| 리스트로사우루스 데클리비스 | L. declivis 리처드 오웬, 1876 | 남아(LAZ) |

| 리스트로사우루스 게오르기 | L. georgi Kalandadze, 1975 | 러시아 (베틀루가 강, 니즈니노브고로드주) |

| 리스트로사우루스 헤디니 | L. hedini 양중젠, 1935 | 중국(JF, Tunghungshan Series) |

| 리스트로사우루스 무카이기 | L. mccaigi Seeley, 1898 | 남아(LAZ), 인도(PF), 남극(Shenk Peak, FF) |

| 리스트로사우루스 무라이 | L. murrayi (토머스 헨리 헉슬리, 1859) | 남아(LAZ), 남극(FF, Coalsack Bluff), 인도(PF), 중국(JF) |

| 리스트로사우루스 오비켑스 | L. oviceps Haughton, 1915 | 남아(LAZ) (현재 L. curvatus로 분류되기도 함) |

| 리스트로사우루스 플라티켑스 | L. platyceps Seeley, 1898 | 남아(LAZ), 인도(PF) (현재 L. curvatus로 분류되기도 함) |

| 리스트로사우루스 라주르카리 | L. rajurkari Tripathi et Satsangi, 1963 | 인도(PF) |

| 리스트로사우루스 로부스투스 | L. robustus Sun, 1973 | 중국(JF) |

| 리스트로사우루스 시창고우엔시스 | L. shichanggouensis Cheng, 1986 | 중국(JF) |

| 리스트로사우루스 웨이덴라이키 | L. weidenreichi 양중젠, 1939 | 중국(JF) |

--

--

--

4. 분포

판게아 지도에서 노란색 원으로 표시된 리스트로사우루스 유해의 위치. 현대 대륙의 왜곡된 경계는 회색 선으로 표시되어 있다. (리스트로사우루스와 다른 세 개의 페름기 및 트라이아스기 화석 그룹의 분포는 대륙 이동과 특정 육교에 대한 생물지리학적 증거로 사용되었다.)">

판게아 지도에서 노란색 원으로 표시된 리스트로사우루스 유해의 위치. 현대 대륙의 왜곡된 경계는 회색 선으로 표시되어 있다. (리스트로사우루스와 다른 세 개의 페름기 및 트라이아스기 화석 그룹의 분포는 대륙 이동과 특정 육교에 대한 생물지리학적 증거로 사용되었다.)">

리스트로사우루스의 화석은 남아프리카 공화국, 인도, 남극, 유럽, 러시아, 중국 등 매우 넓은 범위에서 발견된다. 이 화석은 트라이아스기 전기의 [[표준 화석]]이자 남극 대륙의 [[시상 화석]]으로 여겨진다. 바다를 건널 수 없었던 리스트로사우루스의 분포 상황은 알프레트 베게너가 제창한 대륙 이동설을 입증하는 결정적인 증거 중 하나이다. 과거 지구상의 육지가 판게아라는 하나의 초대륙으로 합쳐져 있었으며, 이것이 분열하여 현재의 대륙 배치가 되었다는 가설을 뒷받침한다. 리스트로사우루스 화석은 글로소프테리스, 키노그나투스, 메소사우루스 화석과 함께 대륙 이동의 중요한 생물지리학적 증거로 제시된다. 또한, 리스트로사우루스가 남극에서 발견됨으로써 과거 남극 대륙이 온난한 기후를 가졌었다는 강력한 증거가 된다.

최초의 리스트로사우루스 두개골은 필라델피아의 선교사이자 화석 수집가인 엘리아스 루트 비들 박사가 발견했다. 그는 오스니엘 찰스 마시에게 알렸으나 답을 받지 못했고, 마시의 경쟁자인 에드워드 드링커 코프가 이 발견에 관심을 보여 1870년 리스트로사우루스를 기술하고 명명했다. 이름은 고대 그리스어 λίστρον고대 그리스어(삽)과 σαῦρος고대 그리스어(도마뱀)에서 유래했다.

1969년에서 1970년 사이, 에드윈 H. 콜버트와 그의 팀이 남극의 트랜스안타크틱 산맥 코얼색 절벽에서 리스트로사우루스 화석을 발견한 것은 판 구조론 가설을 강력하게 뒷받침하는 계기가 되었다. 이미 남부 아프리카, 인도, 중국의 초기 트라이아스기 지층에서도 동일한 속의 화석이 발견되었기 때문이다.

리스트로사우루스 화석은 많은 후기 페름기 및 초기 트라이아스기 육상 골격 화석에서 발견되며, 아프리카에서 가장 풍부하게 나타난다. 현재 인도, 중국, 몽골, 유럽 러시아 및 남극 대륙(당시에는 남극점에 위치하지 않았음)에서도 발견된다.

| 지역 | 주요 지층 | 발견된 주요 종 |

|---|---|---|

| 남아프리카 공화국 (카루 분지) | 발푸어 지층, 카트버그 지층 | L. curvatus, L. maccaigi (페름기), L. murrayi, L. declivis (트라이아스기) |

| 러시아 (모스크바 분지) | 초기 트라이아스기 퇴적층 | L. georgi |

| 인도 | 판체트층 (다모다르강), 캄티층 (프라니타-고다바리 분지) | L. murrayi, 묘사되지 않은 2종 (L. curvatus, L. declivis 관련) |

| 중국 (신장 위구르 자치구) | 지우차이위안층, 구오디컹층, 우퉁거우층 (보그다 산) | L. youngi, L. hedini (유효종 추정) |

| 남극 (트랜스안타크틱 산맥) | 프레모우층 | L. curvatus, L. murrayi, L. maccaigi |

| 잠비아 | 후기 페름기 퇴적물 | L. curvatus |

남아프리카 카루 분지의 발푸어 지층과 카트버그 지층에서 가장 많은 리스트로사우루스 화석이 발견되었으며, 이 표본들은 종 식별 연구에 중요한 기준이 된다. 과거에는 카루 분지에서 많은 종(최대 23종)이 보고되었으나, 1980년대 이후 연구를 통해 L. curvatus, L. platyceps, L. oviceps, L. maccaigi, L. murrayi, L. declivis 6종으로 정리되었다. 2011년 연구에서는 L. platyceps와 L. oviceps를 L. curvatus에 통합하여 4종으로 줄였다.

L. maccaigi는 가장 크고 특화된 종으로, 페름기 퇴적물에서만 발견되며 페름기-트라이아스기 대멸종에서 살아남지 못한 것으로 보인다. 이 종은 명확한 조상 없이 갑자기 나타나 다른 지역에서 카루 분지로 이주했음을 시사할 수 있다. 반면, L. curvatus는 가장 덜 특화된 종으로, 페름기 말기와 트라이아스기 초기 지층에서 발견되어 멸종 사건 전후의 지표로 사용될 수 있다. L. curvatus 화석은 잠비아의 후기 페름기 퇴적물에서도 발견되었으며, 초기에는 잠비아에서 카루로 이주했다는 설이 있었으나, 카루 분지의 페름기 지층에서도 해당 종의 화석이 확인되어 이주 가설 없이 설명이 가능해졌다. L. murrayi와 L. declivis는 트라이아스기 퇴적물에서만 발견된다. 남아프리카에서 발견된 콰줄루사우루스 샤카이(Kwazulusaurus shakai)는 L. curvatus와 매우 유사하여, 그 조상이거나 가까운 친척일 가능성이 제기된다.

러시아 모스크바 분지의 초기 트라이아스기 퇴적층에서는 Lystrosaurus georgi 화석이 발견되었는데, 이는 아프리카의 L. curvatus와 밀접한 관련이 있는 것으로 보인다. 중국 신장 위구르 자치구에서는 7종의 Lystrosaurus가 보고되었으나, 현재는 'L. youngi'와 'L. hedini' 두 종만이 유효할 가능성이 높다. 특이하게도 이 지역에서는 페름기-트라이아스기 경계 이전의 Lystrosaurus 표본이 발견되지 않았다.

5. 고생태학

리스트로사우루스의 화석은 남아프리카 공화국, 인도, 남극, 유럽, 러시아, 중국 등 여러 대륙에서 광범위하게 발견된다. 이는 트라이아스기 전기의 중요한 표준 화석이자 남극의 시상 화석으로 여겨진다. 육상 동물인 리스트로사우루스가 바다를 건널 수 없었음에도 불구하고 여러 대륙에 걸쳐 분포한다는 사실은 과거 모든 대륙이 하나로 연결된 판게아 초대륙이 존재했음을 보여주는 강력한 증거, 즉 대륙 이동설을 뒷받침하는 결정적인 사례로 평가받는다. 또한, 리스트로사우루스 화석이 남극에서 발견된 것은 과거 남극이 현재와 달리 온난한 기후였음을 시사하는 중요한 증거이기도 하다.

1969년부터 1970년 사이, 고생물학자 에드윈 H. 콜버트(Edwin H. Colbert)와 그의 연구팀은 남극의 트랜스안타크틱 산맥 내 코얼색 절벽(Coalsack Bluff)에서 리스트로사우루스 화석을 발견했다. 이 발견은 당시 가설 단계에 있던 판 구조론 이론을 강력하게 뒷받침하는 계기가 되었다. 왜냐하면 리스트로사우루스 화석은 이미 남부 아프리카, 인도, 중국 등지의 초기 트라이아스기 지층에서도 발견되고 있었기 때문이다. 이처럼 멀리 떨어진 대륙들에서 동일한 육상 동물의 화석이 발견된 것은 과거 이 대륙들이 서로 연결되어 있었다는 사실을 명확히 보여주었다.

5.1. 초기 트라이아스기의 지배

리스트로사우루스(Lystrosaurus)는 초기 트라이아스기 동안 수백만 년에 걸쳐 남부 판게아를 지배한 것으로 유명하다. 이 속의 최소 한 종 이상의 미확인 종이 페름기-트라이아스기 대멸종에서 살아남았으며, 이후 포식자나 초식 경쟁자가 거의 없는 환경에서 번성하여 여러 종으로 진화적 방산을 겪었다. 그 결과, 초기 트라이아스기 동안 가장 흔한 육상 척추동물이 되었고, 한때 육상 척추동물의 95%를 차지하기도 했다. 육상 동물 중 단일 속이나 종이 이 정도로 지구를 지배한 것은 역사상 유일무이한 일이다.

테로케팔리아에 속하는 테트라시노돈(Tetracynodon), 모스코리누스(Moschorhinus), 익티도수코이데스(Ictidosuchoides), 프로모스코린쿠스(Promoschorhynchus)와 같은 몇몇 다른 페름기 테라프시드 속들도 대멸종에서 살아남아 트라이아스기 지층에서 발견되지만, 리스트로사우루스만큼 풍부하지는 않았던 것으로 보인다. 대멸종 이후 완전한 생태학적 회복에는 초기 트라이아스기와 중기 트라이아스기를 거쳐 약 3천만 년이 걸렸다.

리스트로사우루스가 "모든 대멸종의 어머니"라 불리는 페름기-트라이아스기 대멸종에서 살아남고, 초기 트라이아스기 동물군을 전례 없이 지배할 수 있었던 이유에 대해서는 여러 가설이 제시되었다.

* [[동면]]과 유사한 상태: 약 2억 5천만 년 전 남극에 살았던 리스트로사우루스의 화석화된 엄니 성장 흔적은 이들이 동면과 유사한 장기간의 무활동 상태에 들어갈 수 있었음을 시사한다. 이는 척추동물에서 동면과 같은 상태의 가장 오래된 증거일 수 있으며, 포유류와 공룡이 진화하기 전부터 척추동물에게 이러한 능력이 있었음을 나타낸다.

* 저산소 환경 적응: 멸종 사건으로 대기 중 산소 농도가 감소하고 이산화탄소 농도가 증가하면서 많은 육상 동물이 호흡 곤란으로 멸종했다는 이론이 있다. 이 가설에 따르면, 리스트로사우루스는 굴을 파는 생활 방식 덕분에 이러한 "나쁜 공기" 환경에 잘 대처할 수 있었고, 통 모양의 가슴(큰 폐 수용), 짧은 내부 콧구멍(빠른 호흡 용이), 높은 신경 가시(호흡 근육 지렛대 역할) 등의 해부학적 특징이 이러한 적응의 일부라고 본다. 그러나 이에 대한 반론도 존재한다. 리스트로사우루스의 가슴 크기가 다른 이치류에 비해 특별히 크지 않았고, 신경 가시의 높이는 호흡 효율보다는 자세나 이동 방식과 관련 있을 수 있으며, 초기 트라이아스기의 다른 굴 파는 동물인 프로콜로폰(Procolophon)이나 트리낙소돈(Thrinaxodon)보다 L. murrayi와 L. declivis가 훨씬 더 풍부했다는 점 등이 지적된다.

* 반수생 생활: 리스트로사우루스가 반수생 동물이었기 때문에 생존과 번성에 유리했다는 주장도 있지만, 이 역시 약점이 있다. 카루 분지의 트라이아스기 퇴적물에서는 템노스폰딜리가 페름기보다 더 풍부해지지만, 여전히 L. murrayi와 L. declivis보다는 훨씬 적은 수만 발견된다.

* 비전문화된 생존자: 일반적으로 대멸종 시기에는 특정 환경이나 먹이에 고도로 전문화된 동물일수록 멸종 위험이 높다. 상대적으로 덜 전문화된 L. curvatus는 살아남은 반면, 더 크고 전문화되었던 L. maccaigi는 다른 대형 페름기 초식동물 및 육식동물과 함께 멸종한 것이 이러한 경향을 보여준다. 리스트로사우루스는 초기 트라이아스기에 번성했던 디크로이디움(Dicroidium)과 같은 식물을 먹도록 적응한 것으로 보이며, 반면 덩치가 더 컸던 L. maccaigi는 멸종에서 살아남지 못한 글로소프테리스(Glossopteris) 식물의 더 큰 개체에 의존했을 수 있다.

* 포식자 부족: 트라이아스기 초기에 리스트로사우루스를 위협할 만한 대형 포식자는 1.5m 길이의 테로케팔리아 모스코리누스(Moschorhinus)나 큰 아르코사우르형류인 프로테로수쿠스(Proterosuchus) 정도밖에 없었던 것으로 보인다. 이러한 포식자의 부족이 리스트로사우루스의 개체수 폭발에 기여했을 수 있다.

* 단순한 행운: 고생물학자 마이클 벤튼은 리스트로사우루스의 생존이 단순히 운이 좋았던 결과일 수도 있다고 언급했다.

5.2. 생존 요인

리스트로사우루스(Lystrosaurus)는 초기 트라이아스기 동안 수백만 년에 걸쳐 남부 판게아를 지배한 것으로 알려져 있다. 이 속의 최소 한 종 이상이 페름기-트라이아스기 대멸종에서 살아남았고, 포식자나 초식 경쟁자가 거의 없는 환경에서 번성하여 여러 종으로 진화적 방산을 겪었다. 그 결과, 초기 트라이아스기 동안 가장 흔한 육상 척추동물이 되었으며, 한때는 육상 척추동물의 95%를 차지하기도 했다. 특정 속이나 종이 이 정도로 지구 전체에 걸쳐 우세했던 것은 지질학 역사상 유례없는 일이다. 비록 테로케팔리아에 속하는 테트라시노돈(Tetracynodon), 모스코리누스(Moschorhinus), 익티도수코이데스(Ictidosuchoides), 프로모스코린쿠스(Promoschorhynchus) 등 몇몇 다른 페름기 테라프시드 속들도 대멸종에서 살아남아 트라이아스기 지층에서 발견되지만, 이들은 리스트로사우루스만큼 풍부하지는 않았다. 완전한 생태계 회복에는 초기 트라이아스기와 중기 트라이아스기를 거쳐 약 3천만 년이 걸렸다.

리스트로사우루스가 "모든 대멸종의 어머니"라 불리는 페름기-트라이아스기 대멸종에서 살아남고, 초기 트라이아스기 동물군을 전례 없이 지배할 수 있었던 이유에 대해 여러 가설이 제시되었다.

* [[동면]]과 유사한 상태: 화석화된 엄니의 성장 흔적 분석 결과, 약 ~250 Mya에 남극에 살았던 리스트로사우루스가 동면과 유사한 장기간의 무활동 상태에 들어갈 수 있었음을 시사한다. 이는 척추동물에서 동면과 유사한 상태의 가장 오래된 증거일 수 있으며, 포유류와 공룡이 진화하기 훨씬 이전부터 척추동물이 이러한 생존 전략을 사용했음을 보여준다.

* 저산소 및 고이산화탄소 환경 적응: 대멸종 사건으로 대기 중 산소 농도가 감소하고 이산화탄소 농도가 증가하면서 많은 육상 동물이 호흡 곤란으로 멸종했다는 이론이 있다. 이에 따라 리스트로사우루스는 굴을 파는 생활 방식 덕분에 이러한 "나쁜 공기" 환경에 적응하여 살아남고 번성했을 수 있다는 주장이 제기되었다. 큰 폐를 수용할 수 있는 통 모양의 가슴, 빠른 호흡을 돕는 짧은 내부 콧구멍, 가슴을 효율적으로 움직이게 하는 높은 신경 가시(척추뼈의 등쪽 돌기) 등이 이러한 적응의 증거로 제시된다. 하지만 이에 대한 반론도 존재한다. 리스트로사우루스의 가슴 크기가 다른 멸종된 이치류에 비해 특별히 크지 않았고, 트라이아스기 이치류의 신경 가시가 더 길긴 하지만 이것이 호흡 효율보다는 자세, 이동 방식, 또는 몸 크기와 관련 있을 수 있다는 점, 그리고 L. murrayi와 L. declivis가 프로콜로폰(Procolophon)이나 트리낙소돈(Thrinaxodon) 같은 다른 초기 트라이아스기 굴 파는 동물보다 훨씬 더 풍부했다는 점 등이 약점으로 지적된다.

* 반수생 생활: 리스트로사우루스가 반수생 동물이었기 때문에 생존에 유리했다는 주장도 있지만, 이 역시 약점이 있다. 카루 분지의 트라이아스기 퇴적층에서 템노스폰딜리 양서류가 더 풍부해지기는 했지만, 여전히 L. murrayi와 L. declivis보다는 훨씬 수가 적었다.

* 비전문화된 식성: 일반적으로 대멸종 시기에는 특정 먹이에 고도로 전문화된 동물이나 몸집이 큰 동물이 더 큰 위험에 처한다. 상대적으로 덜 전문화된 L. curvatus는 살아남은 반면, 더 크고 전문화된 L. maccaigi는 다른 큰 페름기 초식동물 및 육식동물과 함께 멸종한 것이 이를 뒷받침할 수 있다. 리스트로사우루스는 초기 트라이아스기를 지배했던 디크로이디움(Dicroidium)과 같은 비교적 흔한 식물을 먹도록 적응한 것으로 보이며, 반면 더 컸던 L. maccaigi는 멸종에서 살아남지 못한 글로소프테리스(Glossopteris) 식물의 더 큰 개체에 의존했을 가능성이 있다.

* 포식자 부족: 초기 트라이아스기에는 리스트로사우루스를 위협할 만한 대형 포식자가 매우 드물었다. 약 1.5m 길이의 테로케팔리아 모스코리누스(Moschorhinus)와 큰 아르코사우르형류인 프로테로수쿠스(Proterosuchus) 정도만이 리스트로사우루스를 사냥할 수 있었을 것으로 추정되며, 이러한 포식 압력의 감소가 리스트로사우루스의 개체수 폭증에 기여했을 수 있다.

* 운: 고생물학자 마이클 벤튼(Michael Benton)은 리스트로사우루스의 생존이 단순히 "운이 좋았기 때문일 수도 있다"고 언급하기도 했다.