마르첼로 말피기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

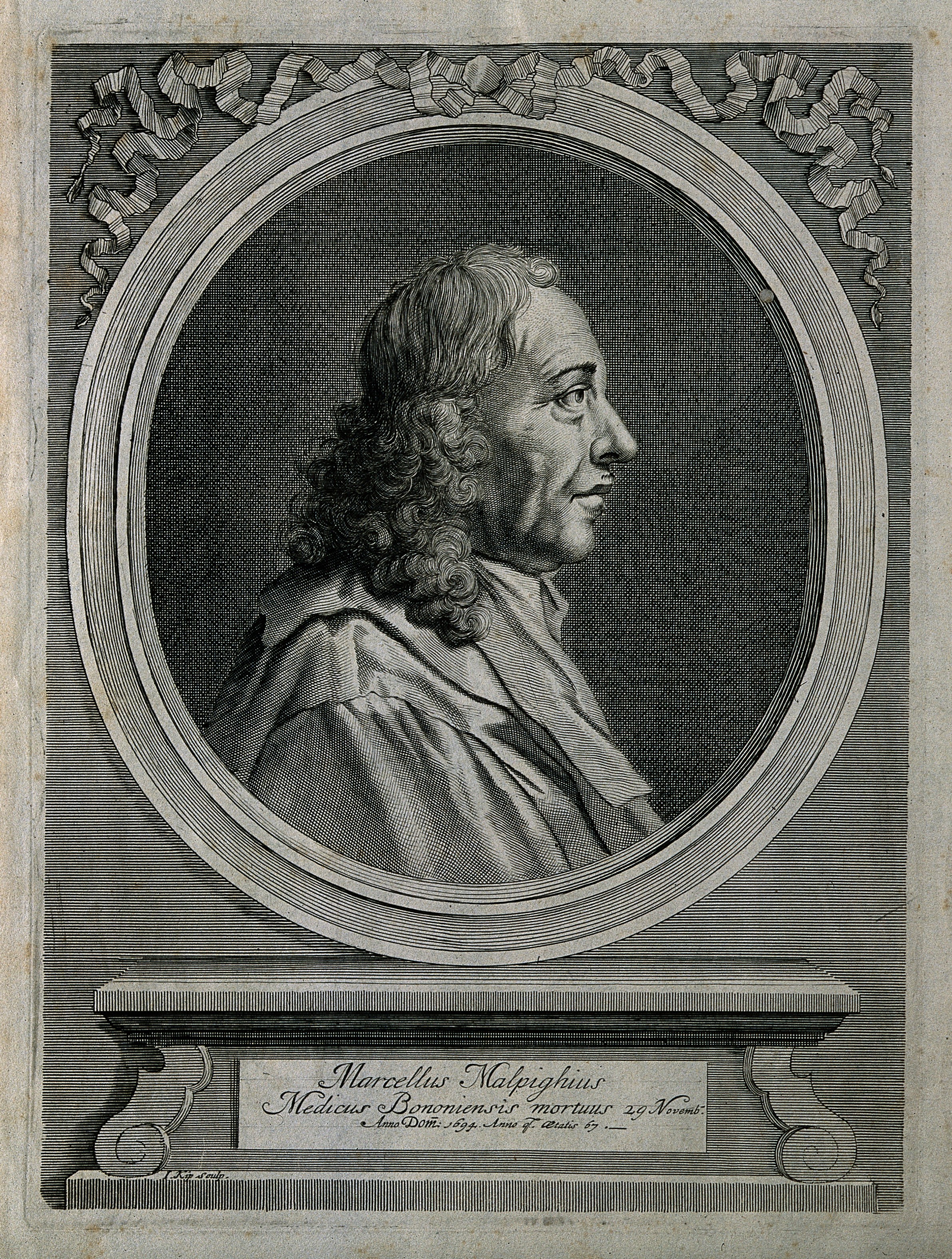

마르첼로 말피기는 17세기 이탈리아의 해부학자이자 현미경 해부학의 선구자이다. 볼로냐 대학교에서 의학을 공부하고 여러 대학에서 교수를 역임하며 현미경을 이용한 연구를 지속했으며, 특히 윌리엄 하비의 혈액순환설을 보완하는 데 기여했다. 폐의 미세 구조 연구를 통해 모세혈관을 발견하고, 1661년 《폐의 해부학적 관찰》을 출판했다. 또한 피부, 신장, 곤충 등 다양한 분야에서 현미경을 활용하여 세포, 말피기층, 말피기소체, 말피기관 등 해부학적 구조를 발견했다. 말피기는 닭의 배아 발달을 연구하고 식물 해부학에도 기여했으며, 1671년 《식물 해부학》을 출판했다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 생애

이탈리아의 해부학자이자 현미경학의 선구자 중 한 명이다. 볼로냐 근방 크레발코레에서 태어나[7] 볼로냐 대학교에서 의학과 철학을 공부했다.[8][9] 이후 피사 대학교, 메시나 대학교, 볼로냐 대학교 등 여러 대학에서 교수로 재직하며 현미경을 이용한 해부학 연구에 몰두했다.

그의 가장 중요한 업적 중 하나는 1661년 폐의 미세 구조 연구를 통해 모세혈관의 존재를 확인한 것이다. 이 발견은 윌리엄 하비가 제시한 혈액순환설에서 동맥과 정맥을 연결하는 미지의 경로를 밝혀냄으로써 혈액 순환 이론을 완성하는 데 결정적인 기여를 했다. 그는 이 연구 결과를 《폐의 해부학적 관찰》이라는 저서로 발표했다.

그러나 당시로서는 획기적이었던 그의 연구와 발견들은 기존의 학설에 익숙했던 동료 학자들과 사회로부터 제대로 이해받지 못하고 종종 무익한 것으로 치부되어 많은 반대와 박해에 직면하기도 했다. 심지어 생명의 위협을 느끼는 등[10] 어려운 환경 속에서도 연구를 지속해야만 했다. 피사 대학 시절에는 수학자이자 물리학자인 조반니 보렐리와 교류하며 평생 지속될 우정을 쌓기도 했다.

말년에는 교황 인노첸시오 12세의 부름을 받아 로마로 가서 교황의 주치의로 활동했으며, 1694년 66세의 나이로 로마에서 뇌졸중으로 사망했다.[7] 그의 연구는 사후 영국 왕립 학회에 의해 출판되었으며, 그의 이름은 피부의 말피기층, 신장과 비장의 말피기 소체, 곤충의 말피기 소관 등 여러 해부학적 구조에 남아 있다. 볼로냐의 산티 그레고리오 에 시로 교회에 묻혔으며, 그의 업적을 기리는 기념비가 세워져 있다.

2. 1. 초기 생애 및 교육

말피기는 1628년 3월 10일 이탈리아 볼로냐 근처 크레발코레에서 부유한 집안의 아들로 태어났다.[7][8] 그는 고향에서 초기 교육을 받았고, 17세에 볼로냐 대학교에 입학했다.[8] 처음에는 아리스토텔레스 철학을 공부했으며, 1645년 문법 공부를 마쳤고 1649년경 스콜라 철학 연구를 마쳤다고 후에 밝혔다. 어머니 프란체스카 나탈리스의 권유로 물리학 공부를 시작하기도 했다.부모님과 할머니가 병이 들자 말피기는 가족을 돌보기 위해 잠시 볼로냐 근처의 집으로 돌아갔다.[9] 또한, 부모와 조부모가 사망한 후에는 약 2년간 학업을 중단하고 가족을 부양해야 했다. 이후 대학에 복귀하여 바르톨로메오 마사리 밑에서 해부학을 공부했으며, 스승의 집에서 다른 8명의 학생들과 함께 해부 실습에 참여했다.

볼로냐 출신이 아니라는 이유로 대학 당국으로부터 반대를 받기도 했지만, 1653년 그는 의학과 철학 박사 학위를 모두 취득했다.[9] 그는 25세의 나이로 의학 박사 학위를 받았다. 이듬해 해부학 교수였던 마사리의 여동생 프란체스카 마사리(Francesca Massari)와 결혼했으나, 그녀는 결혼한 다음 해에 사망했다.

학위 취득 후 그는 볼로냐 대학교의 교수로 임명되어 해부학과 의학 연구에 전념했다. 1656년, 토스카나 대공 페르디난도 2세의 초청으로 피사 대학교의 이론 의학 교수직을 맡게 되었다. 피사에서 그는 수학자이자 자연주의자인 조반니 보렐리와 평생 이어질 우정을 쌓았는데, 보렐리는 초기 과학 학회 중 하나인 치멘토 학회의 주요 지지자였다. 말피기는 피사에서 기존의 의학 이론에 의문을 제기하고 혈액의 색깔 변화에 대한 실험을 하는 등 당시의 해부학적, 생리학적, 의학적 문제들을 재검토하려 노력했다.

가족 문제와 건강 악화로 인해 말피기는 1659년 다시 볼로냐 대학교로 돌아와 현미경을 이용한 연구와 강의를 계속했다. 1661년 그는 폐의 미세 구조 연구를 통해 작은 동맥과 작은 정맥을 연결하는 모세혈관 네트워크를 확인하고 설명하는 중요한 발견을 했다. 그러나 그의 혁신적인 견해는 동료들의 질투와 이해 부족으로 인해 점차 논쟁과 반대에 부딪히기도 했다. 1667년 헨리 올덴버그의 초청으로 런던의 왕립 학회와 서신을 교환하기 시작했으며, 이듬해인 1668년에는 정식 회원으로 선출되었다.

2. 2. 대학교수 시절

1656년, 볼로냐 대학교에서 의학 및 철학 박사 학위를 취득한 말피기는 같은 해에 볼로냐 대학의 강사가 되었다.[10] 이후 피사 대학교로부터 이론 의학 교수직을 제안받아 1659년 수락했고, 피사에서 3년간 재직했다. 피사 시절 그는 기존의 아리스토텔레스 학파나 갈레노스의 이론에 의존하는 논쟁적인 학습 방식 대신 실험적인 연구 방법을 적극적으로 도입했다. 이러한 혁신적인 접근은 당시 학계의 주류였던 아리스토텔레스 학파와 갈레니스트들, 특히 볼로냐 대학의 동료이자 숙적이었던 조반니 제로라모 스바랄리아(Giovanni Girolamo Sbaraglia) 등 보수적인 학자들의 반대에 부딪혔다.[10]

학문적 논쟁에 지친 말피기는 1660년(또는 1662년[10]) 볼로냐 대학교로 돌아와 해부학 연구에 전념했다. 그는 현미경을 이용한 관찰을 통해 폐의 미세 구조를 밝혀내고 모세혈관의 존재를 확인하여 윌리엄 하비의 혈액순환설을 완성하는 중요한 업적을 남겼다. 이 발견은 1661년 《폐의 해부학적 관찰》이라는 제목으로 발표되었으며, 당시 의학계에 큰 논쟁을 불러일으켰다.

1661년(또는 1662년[10])에는 메시나 대학교로부터 물리학 교수직을 제안받아 4년간 그곳에서 가르쳤다. 1663년 잠시 대학을 떠나 볼로냐 근교의 시골집에서 의사로 활동하며 식물과 곤충에 대한 연구를 계속하기도 했으나, 1667년 메시나 아카데미의 요청으로 다시 교수직에 복귀했다.[10] 이후에도 그는 피사와 메시나 대학에서 임시 교수직을 맡는 등 여러 대학과 관계를 유지했지만, 주로 볼로냐를 중심으로 의학 연구와 진료 활동을 이어갔다.[10]

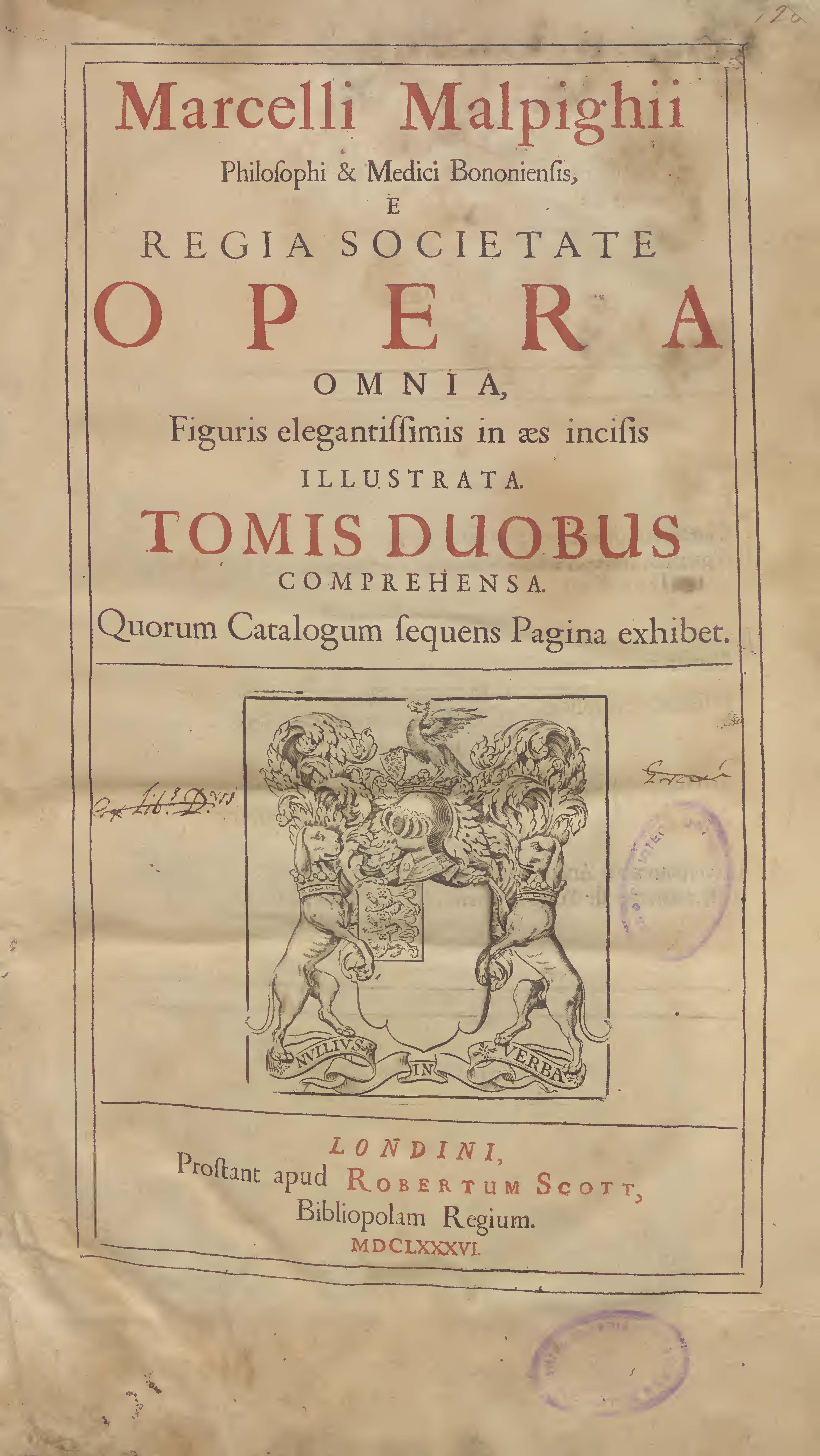

말피기의 연구 성과는 이탈리아를 넘어 영국에서도 주목받았다. 1667년 영국 왕립학회의 헨리 올덴버그로부터 정기적인 서신 교환을 제안받았고, 1668년에는 누에에 관한 연구 결과를 왕립학회에 보냈다. 이를 계기로 1669년, 이탈리아인으로서는 최초로 왕립학회 회원으로 선출되는 영예를 안았다.[24] 그의 주요 논문 다수는 왕립학회 보고서를 통해 발표되었다.[24]

의사로서 말피기는 주로 상류층 환자들을 진료하며 인체 해부학, 질병 병리학, 치료법 간의 연관성을 탐구했다.[11] 그는 편지를 통해서도 진료 상담을 진행했으며, 이는 그의 의학적 아이디어를 널리 알리는 데 기여했다.[11] 말피기는 단순한 경험이나 일화에 의존하기보다는 해부학 및 병리학 지식에 기반한 "합리적인" 의학을 실천하고자 했다.[11] 전통적인 치료법을 완전히 버리지는 않았지만, 그 기저 원리에 대한 이해 없이 과거 경험만을 근거로 사용하지는 않았다.[11] 그의 치료 목표는 인위적인 개입보다는 신체 스스로 체액 균형을 회복하도록 돕는 것이었다.[11] 그는 "기적적인" 치유의 가능성도 인정했지만, 이는 신체가 질병을 극복하려는 자연스러운 반응("위기")이 나타나지 않은 경우에 한정된다고 보았다.[12]

1691년, 말피기는 교황 인노첸시오 12세의 부름을 받아 로마로 가서 교황의 주치의이자 교황 의과대학의 의학 교수가 되었고, 그곳에서 생을 마감했다.

2. 3. 왕립 학회와의 교류

말피기의 연구 성과 대부분은 영국의 왕립학회 보고서에 논문으로 출판되었다. 그 첫 논문은 1661년에 발표된 개구리의 폐에 관한 것으로, 이 논문에서 그는 모세혈관의 발견을 보고했다. 1667년, 헨리 올덴버그는 말피기에게 정기적으로 왕립학회와 소통할 것을 요청했고, 다음 해인 1668년에 그는 왕립학회 회원이 되었다.[24] 이는 이탈리아인으로서는 최초로 왕립학회 회원 자격을 얻은 사례였다.2. 4. 로마에서의 말년

1691년, 교황 인노첸시오 12세의 초청으로 로마로 이주하여 교황의 내과의가 되었다. 그는 교황 의학 학교에서 의학을 가르쳤으며, 자신의 연구에 대한 장문의 논문을 작성하여 런던 왕립 학회에 기증했다.1694년 11월 30일, 로마에서 뇌졸중으로 인해 66세의 나이로 사망했다.[7] 그의 유언에 따라 부검이 실시되었다. 런던 왕립 학회는 1696년에 그의 연구를 출판했다. 소행성 11121 말피기는 그의 업적을 기념하여 명명되었다.

3. 주요 연구 업적

마르첼로 말피기는 해부학 연구에 현미경을 도입하여 이 분야에 혁신을 가져온 인물로, 현미경 해부학의 창시자이자 최초의 조직학자로 평가받는다.[10] 그는 훅과 거의 같은 시기에 독립적으로 세포를 관찰하기도 했다.

그의 가장 중요한 업적은 윌리엄 하비의 혈액 순환 이론을 완성한 모세혈관의 발견이다. 그는 현미경 관찰을 통해 동맥과 정맥을 연결하는 미세한 혈관 네트워크를 확인하여, 혈액이 폐쇄된 경로를 통해 순환함을 증명했다.[14][15][17] 이는 하비가 설명하지 못했던 부분을 해결한 획기적인 발견이었다.

또한 말피기는 다양한 분야에서 중요한 발견을 남겼다.

- 폐 연구: 폐포의 구조를 상세히 밝히고, 공기와 혈액 사이의 가스 교환이 일어나는 장소임을 설명했다.[18]

- 미세 해부학: 피부의 말피기층, 신장과 비장의 말피기소체 등 그의 이름이 붙은 여러 미세 구조를 발견했다.[10] 또한 흑인 피부색의 원인을 밝히고 인간의 지문을 연구한 최초의 인물이기도 하다.[25]

- 곤충 연구: 곤충이 폐 대신 기관(tracheae)이라는 미세한 관을 통해 호흡한다는 사실과 배설기관인 말피기관을 발견했다.

- 신경계 연구: 혀에서 맛을 느끼는 미뢰를 발견하고 그 기능을 설명했다.[19]

- 혈액 연구: 적혈구를 현미경으로 관찰하고 혈액 응고 과정을 연구했다.

- 식물 해부학: 식물의 물관 구조를 연구하고 상세한 그림을 남겼으며, 저서 'Anatome Plantarum'을 통해 식물 해부학 발전에 기여했다.

- 발생학: 닭의 배아 발생 과정을 현미경으로 상세히 관찰하고 기록했다.[22]

이러한 선구적인 연구에도 불구하고, 그의 연구는 당시 많은 사람들에게 이해받지 못하고 비판과 박해에 시달리기도 했다. 그는 어려운 환경 속에서도 연구를 지속하여 생물학 발전에 큰 족적을 남겼다.

3. 1. 현미경 해부학의 선구자

마르첼로 말피기는 해부학 연구에 현미경을 도입하여 이 분야에 혁신을 가져온 인물로 평가받는다. 그는 현미경 해부학의 창시자이자 최초의 조직학자로 여겨진다.[10] 그는 훅과 거의 같은 시기에 독립적으로 세포를 관찰하기도 했다. 오늘날 많은 미세 해부학적 구조들이 그의 이름을 따서 명명되었는데, 대표적으로 피부의 말피기층, 신장과 비장의 말피기소체, 곤충의 배설기관인 말피기관 등이 있다.

17세기 초 네덜란드에서 복합 렌즈 현미경이 발명되고 갈릴레오 갈릴레이 등이 이를 개선했지만, 현미경의 잠재력은 로버트 훅이 기기를 더욱 발전시킬 때까지 충분히 활용되지 못했다. 이후 말피기를 비롯하여 훅, 네헤미야 그루, 안톤 판 레이우엔훅 등 왕립학회와 관련된 초기 연구자들은 현미경이라는 새로운 도구를 통해 미지의 세계를 탐구할 기회를 얻었다.[13]

말피기는 약 38세부터 본격적으로 해부학 연구에 몰두했으며[10], 생체 해부와 사체 해부도 수행했지만 그의 가장 중요한 업적은 현미경을 활용한 연구에서 나왔다. 1661년, 그는 개구리 폐를 관찰하여 모세혈관의 존재를 처음으로 확인했다.[14] 이전에는 양과 같은 큰 동물의 폐를 연구했으나 모세혈관을 관찰하기에는 너무 작았지만[16], 개구리 폐 연구를 통해 동맥과 정맥을 연결하는 미세한 혈관망을 발견할 수 있었다. 이를 통해 윌리엄 하비가 밝힌 혈액 순환 이론에서 빠져 있던 연결고리, 즉 혈액이 어떻게 동맥에서 정맥으로 이동하는지를 증명했다.[15][17] 이는 혈액이 단순히 조직 내 빈 공간으로 흘러 들어간다는 기존의 개방 순환계 개념을 뒤집고, 혈액이 혈관이라는 폐쇄된 통로를 통해 순환한다는 사실을 확립하는 결정적인 발견이었다.[15] 그는 이 연구 결과를 《폐의 해부학적 관찰》(De pulmonibus observationes anatomicae)이라는 제목으로 1661년에 발표했다.

폐 연구를 더 진행하여, 말피기는 공기가 드나드는 통로 끝에 폐포라고 불리는 작은 공기주머니들이 모세혈관으로 둘러싸여 벌집처럼 배열된 구조를 발견했다.[18] 그는 폐포가 공기를 받아들이는 "불완전한 스펀지" 역할을 하며, 이곳에서 공기와 혈액이 만난다고 설명했다.[13][16]

그는 피부, 신장, 간 등 다른 기관 연구에도 현미경을 적극 활용했다. 특히 흑인 남성의 시신을 해부하여 피부색의 원인이 표피 아래 점액층(rete mucosum, 이후 말피기층으로 불림)에 있는 색소 때문임을 밝혀냈다. 또한, 신장과 비장에서 특징적인 미세 구조(말피기 소체)를 발견했으며, 곤충(특히 누에 유충)을 관찰하여 폐 대신 피부의 작은 구멍(기관, tracheae)으로 호흡한다는 사실을 알아냈다.

1663년부터 1667년까지 메시나 대학교 재직 시절에는 인체 신경계 연구에 집중하여 신경 종말, 뇌 구조, 시신경 등을 관찰하고 기술했다.[17] 그는 혀에서 맛을 느끼는 작은 돌기인 미뢰(유두, papillae)를 발견하고 이것이 신경과 연결되어 미각을 전달한다고 설명했다.[19] 또한 뇌 연구를 통해 회백질과 백질을 구분하고, 뇌와 척수가 신경으로 연결되어 있을 것이라고 추론했다.[20] 그러나 뇌를 일종의 분비샘으로 결론 내린 것은 현대 내분비학 관점에서는 잘못된 추론으로 평가된다.

말피기는 혈액 연구에도 기여하여, 'De polypo cordis'(심장 폴립에 관하여)라는 논문에서 혈액 응고 과정을 설명하고 적혈구를 현미경으로 관찰한 최초의 인물 중 하나로 여겨진다. 그는 심장의 좌우에서 혈액 응고 양상이 다름을 기술했다. 그는 또한 인간의 지문을 연구한 최초의 인물이기도 하다.[25]

이러한 선구적인 연구에도 불구하고, 당시 그의 연구는 많은 사람들에게 무익하게 여겨져 비난과 박해를 받기도 했다. 심지어 생명의 위협을 느낄 정도의 어려움 속에서 연구를 이어가야만 했다.

3. 2. 순환계 연구: 모세혈관의 발견

마르첼로 말피기의 가장 중요한 과학적 업적 중 하나는 윌리엄 하비가 제시한 혈액 순환 이론을 완성한 것이다. 하비는 혈액이 심장을 중심으로 순환한다는 사실을 증명했지만, 동맥과 정맥이 어떻게 연결되는지는 설명하지 못했다. 말피기는 현미경을 이용한 연구를 통해 이 문제를 해결했다.[13]

1660년, 말피기는 양을 비롯한 포유류의 폐에 검은 잉크를 주입하여 혈액의 경로를 추적하려 시도했으나,[15] 포유류 폐의 크기와 복잡성 때문에 미세 혈관 구조 관찰에 어려움을 겪었다.[16]

결정적인 발견은 1661년 개구리의 폐를 관찰하면서 이루어졌는데,[14] 개구리의 폐는 크기가 작고 구조가 비교적 단순하여 현미경으로 미세 구조를 관찰하기에 적합했기 때문이다.[16] 말피기는 개구리 폐에서 동맥과 정맥을 연결하는 아주 가느다란 혈관들의 네트워크, 즉 모세혈관을 발견했으며,[14][15] 폐동맥에 물을 주입했을 때 이 모세혈관을 거쳐 폐정맥으로 흘러나오는 것을 확인함으로써 실험적으로 증명했다.

모세혈관의 발견은 혈액 순환 연구에 있어 획기적인 진전이었다. 이는 혈액이 동맥에서 모세혈관을 거쳐 정맥으로 이어지는 닫힌 경로(폐쇄 순환계)를 따라 흐른다는 사실을 명확히 보여주었으며,[15][17] 이는 혈액이 간이나 비장에서 만들어져 몸 안의 열린 공간으로 흘러 들어간다는 기존의 개방 순환계 이론을 반증하고[15] 하비의 혈액 순환 이론에서 빠져 있던 마지막 연결고리를 제공했다.[17]

말피기는 자신의 폐 연구 결과를 1661년에 출간된 《폐의 해부학적 관찰》(De pulmonibus observationes anatomicaela)이라는 책에 자세히 기록했다.[18] 이 연구 과정에서 그는 폐가 폐포라고 불리는 수많은 작은 공기주머니로 이루어져 있으며, 이 폐포 주위를 모세혈관이 감싸고 있어 공기와 혈액 사이의 가스 교환이 일어난다는 사실도 밝혀냈다.[13][16][18]

또한, 말피기는 'De polypo cordiss'라는 논문을 통해 혈액의 응고 과정과 그 구성 성분에 대한 이해를 높이는 데 기여했으며, 현미경으로 적혈구를 관찰한 최초의 인물 중 한 명으로 여겨진다. 그는 심장의 좌심방/좌심실과 우심방/우심실에서 혈액 응고 양상이 다르게 나타난다는 점을 기술하기도 했다.

3. 3. 폐 연구

말피기의 가장 중요한 업적 중 하나는 윌리엄 하비의 혈액순환설을 실험적으로 증명하고 보완한 폐 연구이다. 그는 폐의 미세 구조 연구를 통해 동맥과 정맥을 연결하는 모세혈관의 존재를 처음으로 확인했다.1660년 9월, 말피기는 양과 같은 포유류의 폐에 잉크를 주입하는 방식으로 혈액 순환을 연구했으나, 크기가 큰 동물의 폐에서는 미세한 모세혈관을 관찰하기 어려웠다.[15][16] 1661년, 그는 개구리의 폐를 현미경으로 관찰하여 마침내 모세혈관 네트워크를 발견했다.[14][16] 개구리 폐는 크기가 작아 모세혈관 관찰에 적합했다.[16]

말피기는 폐동맥에 물을 주입했을 때, 혈액 뒤를 이어 투명한 액체가 폐정맥으로 흘러 들어가는 것을 관찰함으로써 동맥과 정맥이 모세혈관을 통해 연결되어 있음을 증명했다. 이는 혈액이 간이나 비장에서 생성되어 열린 공간으로 흘러든다는 기존의 개방 순환계 이론을 뒤집고, 하비가 밝히지 못했던 혈액 순환의 마지막 연결고리를 찾아 폐쇄 순환계 이론을 완성하는 결정적인 증거가 되었다.[15][17]

같은 해(1661년), 말피기는 자신의 발견을 정리하여 《폐의 해부학적 관찰》(De pulmonibus observationes anatomicaela)이라는 책을 출간했다. 이 책에서 그는 기도가 폐포라고 불리는, 얇은 막으로 둘러싸인 수많은 작은 공기주머니로 갈라지는 구조를 상세히 묘사했다. 그는 이 폐포를 모세혈관으로 둘러싸인 벌집 구조에 비유하며[18], 이곳에서 공기와 혈액이 만나 가스 교환이 이루어진다고 설명했다.[13] 그는 폐포를 공기가 몸 안으로 들어오는 통로 끝에 있는 "불완전한 스펀지"와 같다고 표현했다.[16]

이 중요한 발견은 1661년 영국 왕립학회에 논문으로 보고되었으며[24], 이는 이탈리아인으로서는 처음으로 왕립학회에 연구 결과가 게재된 사례였다.[24]

3. 4. 피부, 신장, 비장 연구

약 38세 무렵부터 마르첼로 말피기는 자신의 자유 시간을 해부학 연구에 집중하기로 결정했다.[10] 그는 생체 해부와 시체 해부를 병행했지만, 그의 가장 중요한 업적은 현미경을 이용한 연구에서 비롯되었다. 이러한 연구 덕분에 그의 이름을 딴 많은 미세 해부학적 구조가 있는데, 이 중에는 피부의 말피기층과 신장, 비장에 있는 두 종류의 말피기 소체가 포함된다.[10]말피기는 피부, 신장, 간 연구에도 현미경을 적극적으로 활용했다. 예를 들어, 그는 흑인 남성을 해부한 후 검은 색소가 피부 바로 아래 점액층과 관련이 있다는 것을 발견하여, 흑인 피부색의 기원을 밝히는 데 중요한 단서를 제공했다. 또한 여러 동물 종의 간을 비교 연구하기도 했다.

그의 논문 'De polypo cordiss'는 혈액의 응고 과정과 그 구성 요소를 이해하는 데 중요한 기여를 했다. 그는 이 연구를 통해 현미경으로 적혈구를 관찰한 최초의 인물 중 한 명으로 여겨지며, 심장의 오른쪽과 왼쪽에서 혈액 응고 양상이 다르게 나타난다는 점을 기술했다. 더불어 말피기는 인간의 지문을 체계적으로 연구한 최초의 인물이기도 하다.[25]

3. 5. 곤충 연구

말피기는 현미경을 이용한 연구를 통해 곤충학 분야에서도 중요한 발견을 남겼다. 그는 당시 사람들이 나무나 풀에 생긴 벌레 혹에서 곤충이 저절로 생긴다는 통념에 대해 강한 의문을 품었다.[5] 그는 이러한 생물이 이전에 식물 조직에 낳아진 알에서 부화한다고 정확히 추측했다.[5]

특히 누에 유충과 같은 곤충을 자세히 관찰하여, 곤충이 폐를 통해 호흡하는 것이 아니라 몸 표면의 미세한 구멍으로 연결된 가는 관, 즉 기관(tracheae)을 통해 직접 공기를 받아들여 호흡한다는 것을 최초로 발견했다. 그는 이 기관을 'tracheae'라고 명명했다.

또한, 곤충의 배설기관인 말피기관을 발견하여, 이 기관에 그의 이름이 붙게 되었다. 말피기는 애벌레의 변태 과정을 연구하기도 했다.

흥미롭게도 그는 식물 연구에서 발견한 도관을 곤충의 호흡 기관과 유사하다고 보아 같은 이름으로 불렀다. 이는 비록 잘못된 판단이었지만, 그가 동물과 식물의 기본 구조가 유사하다고 생각했음을 보여주는 예시이다.

3. 6. 식물 해부학 연구

메시나 대학교에서 재직하던 시기(1663년~1667년), 말피기는 후원자 비스콘테 루포(Visconte Ruffo)의 정원을 방문했다가 식물 해부학 연구에 대한 영감을 얻었다. 그는 우연히 본 밤나무 가지의 갈라진 구조에 흥미를 느꼈는데, 이 구조는 오늘날 물관(xylem)으로 알려져 있다.[16] 그는 여러 식물의 구조를 조사하여 줄기 속 물관 배열이 고리 모양이거나 무리지어 흩어져 있음을 발견했다.[16] 이 구분은 훗날 생물학자들이 두 가지 주요 식물과를 구분하는 데 중요한 기준으로 사용되었다.[16]말피기는 뛰어난 스케치 실력을 바탕으로 식물의 구조를 상세하게 묘사했다. 그의 저서 "Anatome plantarum"(1671년 출판)은 당시 가장 포괄적인 식물 해부학 서적으로 평가받으며, 식물에도 현미경 해부학 방법을 적용한 결과를 담고 있다. 이 책에는 검은종자풀(''Nigella'', 말피기는 'Melanthi' 즉 꿀꽃이라 불렀음) 꽃의 세로 단면 그림이 실려 있는데, 밀선(nectary)의 세부 구조까지 정밀하게 묘사되어 있다. 그는 자연이 꽃잎에 꿀을 만드는 조개 모양의 기관을 만들었다는 점을 흥미롭게 여겼다.[21] 이 책에서 그는 식물의 도관을 발견했지만, 이를 곤충의 기관(tracheae)과 같은 것으로 보고 동일한 이름(tracheae)을 붙였다. 이는 잘못된 판단이었으나, 동물과 식물이 기본적으로 동일한 구조를 가졌을 것이라는 그의 생각을 반영하는 것으로 보인다.

또한 그는 식물의 줄기 껍질을 고리 모양으로 벗겨내는 환상박피(girdling) 실험을 통해, 껍질을 벗겨낸 부분의 위쪽이 부풀어 오르는 현상을 관찰했다. 이를 통해 잎에서 만들어진 영양분이 아래로 이동하다가 벗겨진 부위에서 막혀 성장을 촉진한다고 추론했다.

말피기는 동물 발생학 연구에서 얻은 지식을 식물 연구에도 적용하여, 식물 기관의 형성과 싹의 발달 과정을 추적하는 데 성공했다. 특히 묘목 발달 연구에 집중하여 1679년에는 콩과 식물(콩)과 박과 식물(호박, 멜론)의 발달 단계를 정교하게 그린 그림들을 모아 책으로 출판했다. 이후 대추야자의 발달 과정을 담은 자료도 발표했다. 그의 식물 연구 업적을 기려 스웨덴의 식물학자 린네는 열대 및 아열대 꽃식물 과인 말피기과(Malpighiaceae)의 모식속으로 ''말피기아속(Malpighia)''이라는 속명을 명명했다. 아세로라가 이 속에 포함된다.

기형학에도 관심이 있었던 말피기는 나무 좀이나 풀 벌레가 곤충을 낳는다는 당시의 통념에 의문을 제기했다. 그는 문제의 생물이 실제로는 이전에 식물 조직에 낳아진 알에서 부화한 것이라고 정확하게 추측했다.[5] 그는 식물의 생식과 발생 과정에도 주목하여, 레몬 나무 등의 종자 발달 과정을 연구하며 동물과 식물 발생의 공통점을 찾으려 했다.

3. 7. 발생학 연구

말피기는 현미경을 이용한 연구를 통해 발생학 분야에서도 중요한 기여를 했다. 그는 동물 발생학 연구에서 얻은 지식을 식물 연구에도 적용하여 식물 기관의 형성과 싹의 발달 과정을 추적했다. 특히 묘목 발달 과정을 집중적으로 연구하여, 1679년에는 콩과 식물(콩)과 박과 식물(호박, 멜론)의 발달 단계를 정교하게 그려진 그림과 함께 담은 책을 출판했다. 이후 대추야자의 발달 과정을 묘사한 자료도 발표했다.기형학(정상적인 발달에서 벗어난 형태를 연구하는 학문)에도 관심을 가졌던 말피기는 당시 사람들이 나무나 풀에 생긴 벌레혹(gall)에서 곤충이 저절로 생긴다고 믿었던 통념에 대해 의문을 품었다. 그는 이 생물들이 실제로는 이전에 식물 조직에 낳아진 알에서 부화한 것이라고 정확하게 추측했다.[5]

동물 발생 연구에서는 닭의 알 속 배아가 발생하는 과정을 현미경으로 면밀히 관찰하여, 이전까지는 볼 수 없었던 아주 초기 단계까지 상세하게 기록하고 그림으로 남겼다.[22] 그는 수정 후 2~3일부터 시작되는 배아를 관찰하며 팔다리와 여러 기관이 형성되는 시기에 주목했다.[22] 또한 애벌레가 곤충으로 변태하는 과정도 연구했다. 말피기는 후원자였던 지롤라모 코레르에게 보낸 편지에서 인간 배아의 성장에 대해 추측하며, 순환계의 모든 구성 요소가 배아 단계에서 동시에 발달할 것이라고 제안하기도 했다.[22]

그러나 발생의 원리에 대해서는 전성설(개체의 모든 기관이 이미 축소된 형태로 존재하며 단순히 크기만 커진다는 이론)을 강하게 지지했다. 이는 당시 학계의 일반적인 관점이었기에 특별히 비판받을 일은 아니지만, 그가 현미경 관찰을 통해 아주 작은 닭의 형태를 보았다고 주장한 부분은 오늘날까지도 정확히 무엇을 관찰한 것인지 명확하지 않다.

이러한 그의 발생학 연구는 동물과 식물이 발생 과정에서 공통적인 특징을 공유한다는 생각을 보여주었으며, 포함설, 선성설, 후성설, 변태 등 당시의 중요한 생물학 및 철학적 논쟁에 영향을 미쳤다.[23]

4. 의의 및 영향

말피기는 피사에서 활동하며 기존의 논쟁 중심 학습 방식에서 벗어나 실험을 중시하는 연구 방법을 적극적으로 도입했다. 이는 당시 주류였던 아리스토텔레스 학파나 갈레노스의 이론을 따르던 학자들과 대립하는 것이었으며, 특히 볼로냐 대학의 동료 의사이자 숙적이었던 조반니 제로라모 스바랄리아와 같은 갈레노스 학파 학자들의 반대에 부딪혔다. 그는 이러한 실험적 연구를 바탕으로 기존 학설에 반박하는 저술을 남겼으나, 일부는 소실되기도 했다.

말피기는 볼로냐로 돌아온 후 해부학 연구에 몰두하여 폐의 미세 구조를 비롯해 비장, 고환, 뇌, 감각 기관 등 인체의 여러 기관에 대한 중요한 발견을 이루었다.[10] 이러한 발견은 당시 의학계에 큰 영향을 미쳤고, 때로는 격렬한 논쟁을 불러일으키기도 했다. 또한, 그는 동물뿐만 아니라 식물의 구조에 대한 연구에도 힘써 관련 저서를 출판하는 등 식물학 발전에도 기여했다.

1668년 왕립학회와의 서신 교환을 시작으로, 누에 연구 결과를 발표하며 1669년 왕립학회 회원으로 선출되었다. 이후에도 그는 자신의 연구 성과를 왕립학회를 통해 발표하며 국제적인 과학계와 활발히 교류했다. 이는 그의 연구가 당대에 국제적으로 인정받았음을 보여준다.

의사로서 말피기는 주로 상류층 환자들을 진료하며 얻은 경험을 통해 인체 해부학, 질병 병리학, 치료법 사이의 연관성을 깊이 이해하고자 했다.[11] 그는 직접 진료뿐 아니라 편지를 통해서도 진료 상담을 진행했으며, 이는 그의 의학적 견해가 널리 퍼지는 데 기여했다.[11] 말피기는 단순히 과거의 경험이나 일화에 의존하는 대신, 해부학과 병리학 지식에 기반한 "합리적인 의학"을 실천하고자 노력했다.[11] 그는 전통적인 치료법을 완전히 버리지는 않았지만, 그 효과가 해부학적, 병리학적 근거에 기반하지 않는다면 무비판적으로 사용하지 않았다.[11] 그의 치료 목표는 인위적인 개입보다는 신체 스스로 체액의 균형을 회복하도록 돕는 것이었다.[11] 이러한 합리적 접근 방식과 더불어, 그는 인체의 자연 치유 과정이 성공적으로 이루어지는 경우를 제외하고는 "기적적인" 또는 "초자연적인" 치유의 가능성도 인정했다.[12]

말년에는 교황 인노켄티우스 12세의 초청으로 로마에서 교황의 주치의이자 의학 교수로 활동했으며, 사후 볼로냐의 산티 그레고리오 에 시로 교회에 안장되었다. 이곳에는 그의 SUMMUM INGENIUM / INTEGERRIMAM VITAM / FORTEM STRENUAMQUE MENTEM / AUDACEM SALUTARIS ARTIS AMOREM|숨뭄 인게니움 / 인테게리맘 위탐 / 포르템 스트레누암퀘 멘템 / 아우다켐 살루타리스 아르티스 아모렘la(뛰어난 천재성, 정직한 삶, 강하고 굳건한 정신, 의술에 대한 대담한 사랑)을 기리는 대리석 기념비가 세워져 그의 학문적 업적과 영향을 오늘날까지 전하고 있다.

5. 저서

- '''심장의 폴립에 관하여''' (De polypo cordisla), 1666년

- '''알 속의 병아리 형성에 관한 서한 논문''' (Dissertatio epistolica de formatione pulli in ovola), 1673년

- '''식물 해부학''' (Anatome Plantarumla), 1675년과 1679년에 두 권으로 출판된, 왕립 학회에서 출판된 철저한 식물학 연구

- '''장기 구조에 관한 논문''' (De viscerum structura exercitatiola)

- '''폐에 관한 서한''' (De pulmonis epistolaela)

참조

[1]

서적

De Viscerum Structura Exercitatio Anatomica

https://archive.org/[...]

Giacomo Monti

1666

[1]

학술지

Malpighi's ''De polypo cordis'': an annotated translation

1995-10

[2]

서적

Histories of Scientific Observation

University of Chicago Press

2011

[3]

서적

Human Anatomy: A Visual History from the Renaissance to the Digital Age

Abrams Books

2011

[4]

서적

History of Nephrology 2: Reports from the First Congress on the International Association for the History of Nephrology, Kos, October 1996.

S. Karger Publishing

1997

[5]

학술지

Nehemiah Grew (1641–1712) and Marcello Malpighi (1628–1694): an essay in comparison

[6]

서적

Mechanism, Experiment, Disease: Marcello Malpighi and Seventeenth-Century Anatomy

Johns Hopkins University Press

2011

[7]

백과사전

Malpighi, Marcello

[8]

학술지

The Botany of Marcello Malpighi, Doctor of Medicine

[9]

학술지

The Origin of the University of Bologna

1932

[10]

서적

The ovary of eve: egg and sperm in preformation

University Of Chicago Press

1997

[11]

학술지

A Physician and a Man of Science: Patients, Physicians, and Diseases in Marcello Malpighi's Medical Practice

https://www.jstor.or[...]

2011

[12]

학술지

Malpighi and the holy body: medical experts and miraculous evidence in seventeenth-century Italy

https://www.jstor.or[...]

2007

[13]

학술지

The Botanical Works of Nehemiah Grew, F.R.S. (1641–1712)

[14]

서적

The Edge of Objectivity: An Essay in the History of Scientific Ideas

https://archive.org/[...]

Princeton University Press

[15]

학술지

Marcello malpighi—A tribute

https://doi.org/10.1[...]

1984-06

[16]

학술지

Marcello Malpighi and the discovery of the pulmonary capillaries and alveoli

https://journals.phy[...]

2013-02-01

[17]

학술지

Marcello Malpighi (1628-1694), Founder of Microanatomy

https://www.research[...]

2011

[18]

학술지

Marcello Malpighi (1628–1694)

https://www.ahajourn[...]

2019-05-10

[19]

서적

Handbook of Olfaction and Gustation: Doty/Handbook of Olfaction and Gustation

http://doi.wiley.com[...]

John Wiley & Sons, Inc

2015-05-12

[20]

학술지

Malpighi and the Discovery of Capillaries

https://www.karger.c[...]

2007

[21]

학술지

The discovery of nectar and nectaries and its relation to views on flowers and insects

[22]

학술지

Marcello Malpighi and the foundations of functional microanatomy

1998

[23]

학술지

Preformation and pre-existence in the seventeenth century: a brief analysis

[24]

웹사이트

Malpighi; Marcello (1628 - ? 1694)

2012-05-02

[25]

서적

De Externo Tactus Organo Anatomica Observatio

Aegidium Longum

1685

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com