메가테리움

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

메가테리움은 멸종된 거대한 지상 나무늘보로, 최대 6m에 달하는 몸길이와 3~5톤의 몸무게를 가졌다. 1787년 아르헨티나에서 화석이 처음 발견되었으며, 1796년 조르주 퀴비에에 의해 학명이 명명되었다. 메가테리움은 현생 나무늘보와 유전적으로 가까우며, 1,200만 년 전 파타고니아에서 처음 나타났다. 이들은 초식성이었으며, 잎, 잔가지, 열매 등을 먹었다. 멸종 시기는 플라이스토세 말로, 인류의 사냥이 멸종의 원인 중 하나로 추정된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 땅늘보 - 에레모테리움

에레모테리움은 플라이스토세 후기에 멸종한 메가테리움과의 거대 나무늘보 속으로, 북미와 남미에 서식하며 긴 두개골과 독특한 몸통 뼈대를 가졌고, 잎을 주로 섭취했으며, 기후 변화, 서식지 파괴, 인간의 영향 등으로 멸종한 것으로 추정된다. - 남아메리카의 고대 포유류 - 땅늘보

땅늘보는 올리고세에 등장하여 마이오세에 다양성이 증가한 멸종된 동물로, 크기는 100kg 미만에서 4000kg 이상까지 다양하며, 초식성이지만 일부는 잡식성이었을 가능성이 있고, 인간의 사냥으로 인해 약 11,000년 전에 멸종되었다. - 남아메리카의 고대 포유류 - 도에디쿠루스

도에디쿠루스는 몸길이 4m에 달하고 꼬리에 가시가 달린 뼈 덩어리를 가진 멸종된 글립토돈트의 일종으로, 남미에 서식하며 초식 생활을 했고, 꼬리 곤봉으로 방어하거나 경쟁했을 것으로 추정되며, 제4기 대멸종 때 멸종되었다.

2. 연구사

메가테리움 연구사는 18세기 후반으로 거슬러 올라간다. 1787년 아르헨티나에서 최초의 화석이 발견된 이후, 조르주 퀴비에를 비롯한 여러 과학자들의 연구를 통해 거대한 땅늘보의 일종으로 밝혀졌다. 퀴비에는 비교 해부학을 통해 메가테리움이 멸종된 동물임을 밝혀냈고, 1796년 ''Megatherium americanum''이라는 학명을 부여했다.

찰스 다윈은 비글호 항해 중에 메가테리움의 추가 유해를 발견하여 연구에 기여했으며, 이후 리처드 오웬은 메가테리움의 해부학적 구조를 상세히 기술한 단행본 시리즈를 출판했다.

19세기 후반부터는 남아메리카 각지에서 다양한 메가테리움 종들이 발견되었다.

2. 1. 초기 발견과 학명 명명

''Megatherium americanum''의 가장 초기 표본은 1787년 도미니코회 수사이자 박물학자인 마누엘 데 토레스가 현재 아르헨티나 북부에 위치한 루한 강 둑의 협곡에서 발견했다. 당시 이곳은 스페인 제국 라플라타 부왕령의 일부였다. 토레스는 그 뼈들을 '주의 놀라운 섭리'라고 묘사했다. 당시 라플라타의 부왕이었던 니콜라스 크리스토발 델 캄포, 로레토 후작의 명령에 따라, 표본은 수도 부에노스아이레스로 옮겨졌고, 그곳에서 호세 쿠스토디오 사아 이 파리아에 의해 처음으로 말과 같은 자세로 해골이 그려졌다. 캄포는 그 동물에 대해 들어본 적이 있는지 묻기 위해 여러 지역 원주민 지도자들을 소환했다. 그 후 캄포는 그 해골을 7개의 상자에 담아 마드리드 국립 자연사 박물관(현재 국립 자연 과학 박물관 MNCN)으로 옮겼고, 이 상자들은 1788년 말에 도착하여 풀렸다.[4]

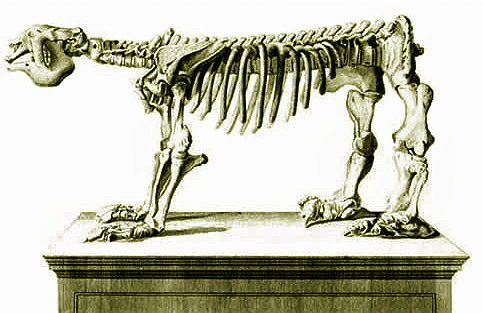

박물관의 수석 박제사인 후안 바티스타 브루의 지시에 따라, 표본은 대중 전시를 위해 설치되었으며(이는 현대 박물관 전시에서 변경되지 않고 유지되고 있다). 1796년에는 브루와 엔지니어 조셉 가리가가 공동으로 저술하고, 마누엘 나바로가 판화를 그린 해골에 대한 과학적 설명이 출판되었다. 1795년에 이 작품이 출판 과정을 거치는 동안, 당시 마드리드에 있던 프랑스 외교관 필리프-로즈 루메가 이 논문의 예비 인쇄물을 입수하여 프랑스 파리에 있는 국립 자연사 박물관(''Muséum national d'histoire naturelle'')에 보냈고, 그곳에서 프랑스 해부학자이자 고생물학자인 조르주 퀴비에가 이를 보게 되었다.[4]

퀴비에는 마드리드의 인쇄물만을 가지고 작업했고 표본을 직접 방문하지 않았으며,[4] 파리 박물관의 "무치아류" 포유류(현재 빈치류의 일원으로 알려짐)를 이용한 비교 해부학을 사용하여,[5] 그 유해가 거대한 나무늘보의 것이며 완전히 멸종되었고 살아있지 않은 동물임을 정확하게 인식했다. 1796년 초, 브루, 가리가, 나바로의 연구가 완전히 출판되기 전, 퀴비에는 ''Megatherium americanum''(문자 그대로 "거대한 아메리카 짐승")이라는 종을 명명하는 논문을 발표하여,[4] 속과 종명을 모두 가진 최초의 화석 포유류가 되었다. 어떤 설명이 우선성을 갖는지 과거에 논란이 있었다. 퀴비에는 나중에 1804년에 더 자세한 설명을 썼고, 이는 그의 유명한 1812년 저서 ''Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes''(사족보행류 화석 연구)에 재출판되었다. 퀴비에는 두개골 형태, 치식 및 어깨를 기준으로 ''Megatherium''을 주로 나무늘보로 식별했으며, 사지와 해부학적 구조는 아르마딜로와 개미핥기와 더 유사하다고 보았다. 퀴비에는 사지의 비율(서로 거의 동일함)을 바탕으로 ''Megatherium''이 뛰거나 달리지 않고, 살아있는 나무늘보처럼 기어가지도 않았으며, 쇄골의 존재와 상완골에 잘 발달된 능선이 있어 이 동물이 앞다리를 사용하여 물건을 잡았을 것이라고 추측했다.[5] 1823년 퀴비에의 후기 간행물은 팜파스에서 발견된 거대한 갑피 또한 ''Megatherium''에 속한다고 주장했지만, 1839년 영국의 고생물학자 리처드 오웬은 이들이 실제로 아르마딜로와 관련된 또 다른 멸종된 빈치류 집단인 글립토돈에 속한다는 것을 증명했다.[6]

찰스 다윈은 1830년대 비글호 항해 동안 ''Megatherium''의 추가 유해를 수집했으며, 이 유해는 1840년 리처드 오웬에 의해 1822년 앙셀름 가에탕 데스마레에 의해 명명된 종인 ''Megatherium cuvieri''로 분류되었다. 이 유해는 현재 ''M. americanum''으로 분류된다.[6]

오웬은 나중에 1851년부터 1860년까지 ''M. americanum''의 해부학을 철저히 설명하는 모노그래프 시리즈를 썼다.[7][8][9][10][11][12]

2. 2. 찰스 다윈의 발견

조르주 퀴비에는 마드리드에서 인쇄된 자료만을 가지고 비교 해부학을 연구하여, 메가테리움의 유해가 거대한 나무늘보의 것이며 완전히 멸종된 동물임을 정확하게 알아냈다.[4][5] 1796년 초, 퀴비에는 ''Megatherium americanum''(문자 그대로 "거대한 아메리카 짐승")이라는 학명을 명명하는 논문을 발표했는데, 이는 속과 종명을 모두 가진 최초의 화석 포유류였다.[4] 퀴비에는 두개골 형태, 치식 및 어깨뼈를 기준으로 메가테리움을 주로 나무늘보로 식별했지만, 팔다리와 해부학적 구조는 아르마딜로와 개미핥기와 더 유사하다고 보았다. 퀴비에는 팔다리의 비율을 바탕으로 메가테리움이 뛰거나 달리지 않았고, 살아있는 나무늘보처럼 기어 다니지도 않았으며, 쇄골의 존재와 상완골에 잘 발달된 능선이 있는 것으로 보아 이 동물이 앞다리를 사용하여 물건을 잡았을 것이라고 추측했다.[5]찰스 다윈은 1830년대 비글호 항해 동안 메가테리움의 추가 유해를 수집했으며, 이 유해는 1840년 리처드 오웬에 의해 ''Megatherium cuvieri''로 분류되었다가, 현재는 ''M. americanum''으로 분류된다.[6] 오웬은 나중에 1851년부터 1860년까지 ''M. americanum''의 해부학을 철저히 설명하는 단행본 시리즈를 썼다.[7][8][9][10][11][12]

2. 3. 추가 종 발견

19세기 후반부터 메가테리움의 추가 종들이 설명되었다. 1888년 아르헨티나 탐험가 프란시스코 모레노는 아르헨티나 후기 플라이스토세에서 발견된 유해에 대해 ''Megatherium filholi''라는 종을 세웠다.[13][21][22] 1880년 폴 제르베와 플로렌티노 아메기노는 볼리비아에서 발견된 플라이스토세 시대의 유해로부터 ''M. tarijense'' 종을 설명했다. 1893년 로돌포 아만도 필리피는 볼리비아와 칠레의 플라이스토세에서 각각 발견된 유해로부터 ''M. sundti''와 ''M. medinae'' 종을 세웠다.[14][15] 1921년 플로렌티노의 동생 카를로스 아메기노와 루카스 크라글리에비치는 초기-중기 플라이스토세 시대의 아르헨티나 북부 팜파스에서 발견된 유해를 바탕으로 ''Megatherium gallardoi'' 종을 설명했다.[16][17] 2001년에는 볼리비아의 플라이오세에서 발견된 유해를 바탕으로 ''M. altiplanicum'' 종이 설명되었다.[31] 2004년에는 페루의 플라이스토세 시대 퇴적물에서 발견된 유해를 바탕으로 ''Megatherium urbinai'' 종이 세워졌다.[18] 2006년에는 페루 안데스에서 발견된 플라이스토세 시대의 유해에 대해 ''Megatherium celendinense'' 종이 세워졌다.[19]

''메가테리움''은 ''Megatherium''과 ''Pseudomegatherium''의 두 아속(Subgenus)으로 나뉜다.

3. 분류 및 진화

플라이스토세 초기에서 중기 플라이스토세에 걸쳐 팜파스에서 발견된 ''Megatherium gallardoi''는 때때로 ''M. americanum''의 동의어로 여겨지기도 했다.[17] 팜파스 지역의 플라이스토세에서 발견된 종인 ''Megatherium filholi''는 어린 개체를 나타내는 ''M. americanum''의 주니어 동의어로 역사적으로 여겨졌지만, 최근 일부 저자들은 유효한 종으로 제안했다.[21] 아르헨티나에서 발견된 ''Megatherium gaudryi''는 연대적 근거는 불분명하지만, 플리오세 시대일 가능성이 있으며, 유효할 수 있다.[22]

''Megatherium''이 속한 아과인 Megatheriinae는 적어도 1,200만 년 전 파타고니아의 중신세에 처음 나타났으며, ''Megathericulus'' 속으로 대표된다.[24] ''Megatherium'' 속의 가장 초기의 알려진 유해는 플리오세에서 발견되었으며, 볼리비아 (''M. altiplanicum'')와 팜파스 (불확정 종)에서 발견되었고, 적어도 360만 년 전으로 거슬러 올라간다.[22][31] ''M. altiplanicum''은 ''Pseudomegatherium''의 종들보다 ''M. americanum''과 더 밀접한 관련이 있는 것으로 추정된다. ''M. americanum''은 약 40만 년 전부터 중기 플라이스토세 후반에 화석 기록에 처음 등장한다.[25]

북아메리카 대륙에도 같은 과에 속하며 거의 같은 크기의 에레모테리움이 있었다. 둘 다 멸종된 종으로 현존하지 않지만, 아메리카로 진출한 인류와 조우하여 사냥의 대상이 되었다.

3. 1. 현생 나무늘보와의 관계

''M. americanum''에서 얻은 미토콘드리아 DNA 염기서열은 세발가락나무늘보 (''Bradypus'')가 가장 가까운 현존하는 친척임을 나타낸다.[23]

Megatheriidae는 약 3천만 년 전 올리고세 동안 다른 나무늘보 과와 분기된 것으로 추정된다.[23]

4. 형태

메가테리움은 땅늘보 무리 중에서도 큰 편에 속했으며, 특히 과도한 체중 때문에 나무를 오르지 않고 땅에서 생활했다. 팔다리에는 긴 갈고리 발톱이 있었고, 굵고 긴 꼬리를 가졌다. 이들은 두 발로 일어서서 강한 앞발의 갈고리 발톱을 이용해 나뭇가지를 잡고 긴 혀로 나뭇잎을 먹었을 것으로 보인다. 또한, 초원에서는 갈고리 발톱으로 흙을 파서 뿌리줄기를 먹었을 수도 있다.[26]

앞니는 없었고, 빈약한 어금니만 약간 남아 있었지만, 씹는 힘은 강력하여 이빨로 나뭇잎과 뿌리줄기를 먹었다. 이들이 주로 먹었던 것은 느티나무와 비슷한 자리공과 식물이었다.[34]

4. 1. 크기

땅늘보는 성장하면 최대 길이 6 ~ 8m, 무게 3톤이 나간다. 부피 분석에 따르면 다 자란 ''M. americanum''의 무게는 약 3700kg에서 4000kg으로, 아시아코끼리와 비슷하다.[27][28][29] 지상성 나무늘보 중에서는 최대급으로, 성장하면 전장 5~6m, 체중 3~5t에 달했다.

후기 플라이스토세 안데스-알티플라노에 서식했던 ''Pseudomegatherium'' 종인 ''Megatherium celendinense'' 역시 비슷한 크기였을 것으로 보인다. 이 종들은 지상 설치류 중에서 근연종인 ''Eremotherium''과 멀리 떨어진 관계인 ''Lestodon''만이 크기 면에서 경쟁 상대였다. 칠레의 ''Pseudomegatherium'' 종인 ''M. sundti''는 훨씬 작았으며, 추정 몸무게가 1253kg에 불과했다. 페루의 ''Megatherium urbinai,'' 볼리비아의 ''Megatherium tarijense''와 칠레의 ''Megatherium medinae'' (모두 ''Pseudomegatherium''에 속함) 역시 ''M. americanum''보다 상당히 작은 몸집을 가지고 있었다.[30] 플라이오세의 ''Megatherium'' (''Megatherium'') 종인 ''M. altiplanicum''의 무게는 977kg에서 1465kg으로 추정된다.[31]

4. 2. 두개골과 턱

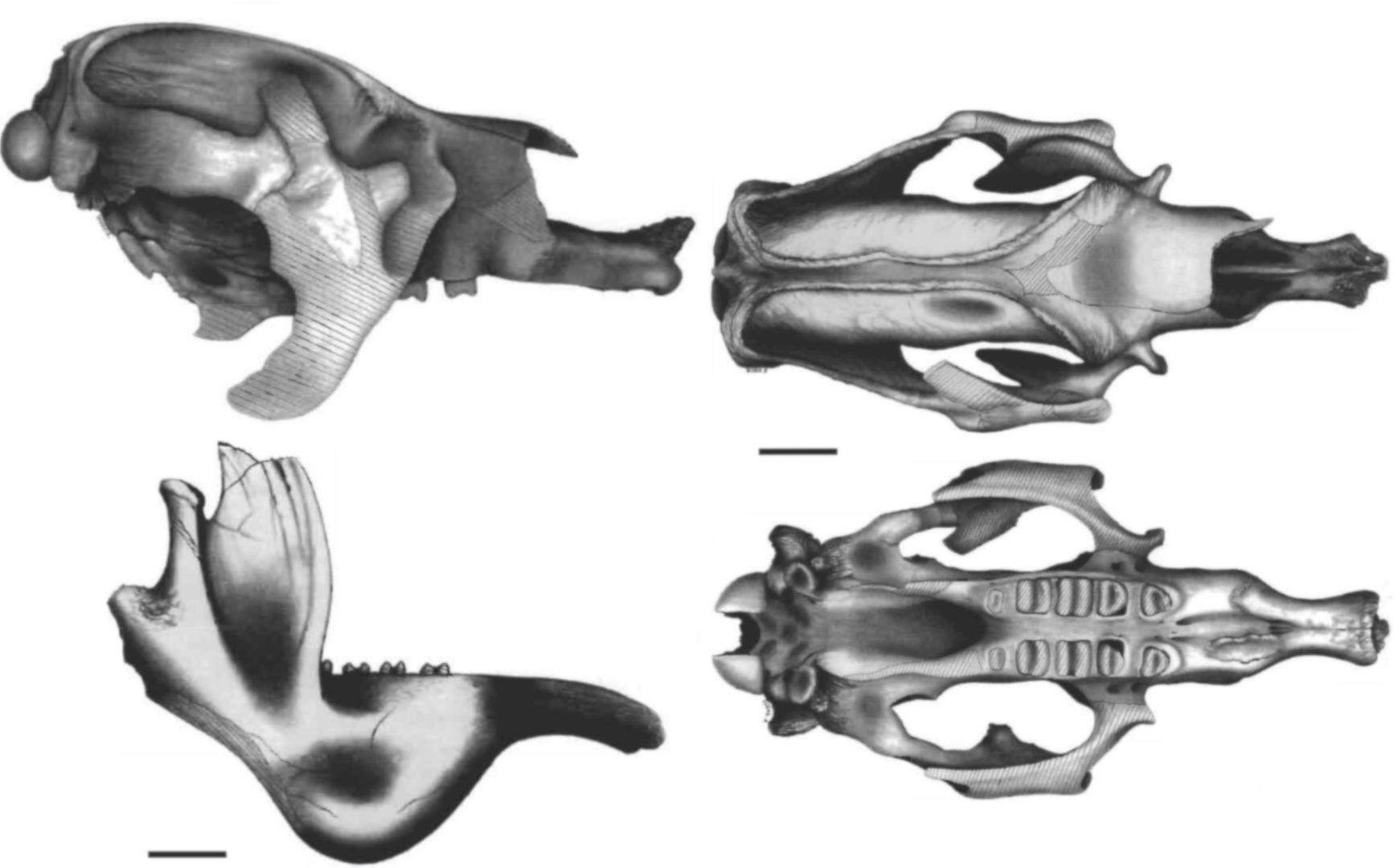

''메가테리움''의 머리는 몸 크기에 비해 상대적으로 작다.[28] ''M. americanum''의 두개골은 비교적 좁은 주둥이를 가지고 있으며, 골화된 비중격을 가지고 있어 검은코뿔소와 유사하게 두껍고 잡는 윗입술을 가졌을 것으로 추정된다.[32] ''메가테리움''의 설골 형태는 상대적으로 뻣뻣했음을 시사하며, 설골과 하악 결합 (아래턱의 두 부분을 연결하는 관절) 사이의 짧은 거리는 혀가 돌출되는 능력이 제한적이었음을 시사한다. 따라서 ''메가테리움''은 역사적으로 흔히 여겨지는 길고 잡는 혀가 없었다.[33] 두개골은 대략 원통형이며, 두개골의 두정 부위는 좁다. ''M. americanum''의 협골은 강하게 발달된 상승 및 하강 돌기를 가지고 있다.[34] ''M. americanum''의 두개골은 두개골 크기에 비해 상대적으로 작은 두개강 (따라서 뇌)을 가지고 있으며, 두개골은 광범위한 동굴 공간을 가지고 있다.[35]

많은 ''메가테리움'' 종에서 아래턱은 상대적으로 깊으며, 이는 매우 긴 고치상(계속 자라는) 이빨을 수용하기 위한 것이었다.[31] 이는 다른 지상나무늘보의 이빨보다 상당히 비례적으로 길다. 다른 지상나무늘보와 마찬가지로 턱의 이빨 수는 위턱과 아래턱의 각 절반에 각각 5개와 4개로 감소했으며 이빨에는 법랑질이 없다. ''메가테리움 아메리카눔''의 이빨은 V자형 계곡으로 분리된 날카로운 능선을 가지고 있으며, 이는 반대쪽 턱의 이빨과 맞물린다.[34] 이러한 이빨은 설치류 앞니와 유사하게 자체적으로 날카롭게 되었다.[36] ''M. americanum''의 두개골과 턱은 강력한 수직 물기에 적응한 모습을 보인다.[34] ''M. americanum''과 ''M. altiplanicum''은 상악골과 전상악골의 융합으로 아속 ''Pseudomegatherium''의 종과 구별되며, ''Pseudomegatherium''의 구성원은 납작한 후두골 관절융기로 해당 종과 구별된다.[19]

4. 3. 골격

다른 빈치류처럼, ''메가테리움 아메리카눔''의 뒷몸통 척추뼈는 다른 척추뼈와 연결되는 추가적인 제나르트러스 돌기를 가지고 있다. 궁둥뼈는 꼬리 척추뼈에 연결되어 합골반을 형성했다. 천골은 5개의 척추뼈로 구성되어 있었다. 치골 결합은 축소되었다. 꼬리의 크기는 컸다.4. 4. 앞다리와 뒷다리

''M. americanum''의 앞다리 뼈는 상대적으로 길고 가늘다. 손 가운데에 있는 세 개의 손가락에는 발톱이 있었고, 쐐기뼈는 자뼈에 닿지 않았다.[28] 자뼈의 주두 돌기는 상대적으로 짧았다.[40] 다른 빈치류와 마찬가지로, 다른 대부분의 포유류와는 달리, ''메가테리움''은 앞다리를 지지하는 쇄골을 가지고 있다. 다른 나무늘보와 마찬가지로 쇄골은 어깨뼈의 견봉과 합쳐져 있다.[44]

넙다리뼈는 거대하고 대략 직사각형 모양이었다.[28] 대부분의 메가테리움족과 마찬가지로, ''메가테리움'' 종의 경골과 종아리뼈는 근위부(엉덩이와 가장 가까운 부분)에서 융합되었으며, ''M. americanum''과 ''M. tarijense''에서는 원위부(발과 가장 가까운 부분)에서도 융합되었다.[37] 발은 다른 포유류와 이전의 지상 나무늘보의 발에서 크게 변형되었으며, 발 안쪽 부분의 발가락 수가 감소(첫 번째와 두 번째 발가락 소실), 바깥쪽 발가락의 중족골 요소의 크기와 견고함(두께) 증가, 발가락뼈의 소실 또는 감소가 특징이다. 종골은 뒤쪽으로 넓고 길다. 발은 안쪽으로 회전된 것으로 보이며, 역사적으로 발은 수직에 가까운 것으로 추정되었지만, 최근 연구에 따르면 각도는 훨씬 완만했을 것으로 보인다. 체중은 주로 바깥쪽 발가락과 종골에 실렸다.[38] ''M. urbinai''는 발과 손의 다양한 특징을 바탕으로 ''M. americanum''과 다르다.[18]

5. 생태

메가테리움은 매우 큰 몸집을 가졌기 때문에, 일부 학자들은 현대 코끼리처럼 털이 없었을 것이라고 주장한다.[48] 화석 족적과 내이의 해부학적 구조를 보면, 살아있는 나무늘보보다는 아르마딜로와 더 유사하며, 골격 구조상 빠른 속도로 이동할 수는 없었지만, 살아있는 나무늘보보다는 훨씬 민첩하고 이동성이 높았을 것으로 보인다(살아있는 나무늘보는 0.5km/h인 반면, 메가테리움은 시간당 몇 킬로미터를 이동할 수 있었을 것이다).[49]

메가테리움은 포식자로부터 자신을 보호하기 위해 큰 몸집에 의존했을 가능성이 높다.[49] 메가테리움이 살아있는 나무늘보처럼 느린 신진대사를 가졌는지는 불확실하다. ''메가테리움 아메리카눔''의 대퇴골 골간단(축)의 영양공 분석 결과, 살아있는 나무늘보보다 코끼리와 같은 다른 큰 포유류와 더 유사하여, 코끼리와 비슷한 활발한 활동을 했을 가능성이 있다.[50] 다른 많은 대형 포유류와 마찬가지로, 메가테리움은 K-선택 전략에 따라 느린 수명 주기를 가졌을 것으로 추정되며, 한 번에 하나의 큰 새끼를 낳았을 것이다.[51]

19세기에 일부 학자들은 메가테리움이 땅을 파는 행동을 했다고 주장했지만, 다른 학자들은 이에 대해 의문을 제기했다. 팔다리 뼈의 형태는 밀로돈과와 같은 일부 지상 나무늘보와 달리 땅을 파는 데 적합한 구조를 보이지 않는다.[52]

팜파스에서 ''메가테리움 아메리카눔''은 ''레스토돈'', ''밀로돈'', ''글로소테리움'', ''세리도테리움''과 같은 대형 및 소형 지상 나무늘보, 글립토돈, 도에디쿠루스, 파노크투스와 같은 글립토돈류, 마크라우케니아(낙타와 유사), 톡소돈(코뿔소와 유사), 노티오마스토돈(곰포테리과, 코끼리 친척), 히피디온과 에쿠스 네오게우스(말과), 아르크토테리움(큰 단두곰), 스밀로돈(큰 검치 고양이)과 같은 다른 거대 동물들과 함께 살았다.[53] ''메가테리움 아메리카눔''의 분포는 열대 지역에 서식하던 ''에레모테리움''과 거의 겹치지 않으며, 브라질 남부의 몇몇 지역에서만 공존이 보고되었으나, 이들이 같은 시기에 살았는지는 불분명하다.[54]

5. 1. 서식지

''메가테리움 아메리카눔''의 유해는 안데스 산맥 동쪽의 저지대, 북부 파타고니아, 팜파스, 그리고 현재 아르헨티나 북부, 우루과이, 파라과이, 볼리비아 남부 및 브라질 남부의 히우그란지두술에 걸쳐 발견되었다.[30] ''메가테리움 아메리카눔''은 온대 기후, 건조 기후에서 반건조 기후에 이르는 개방된 서식지에 서식했다.[39] 최후 빙기 동안 팜파스는 현재보다 일반적으로 건조했으며, 많은 지역이 풀이 우세한 스텝과 일부 숲 지대를 나타냈다.[30]

5. 2. 식성

땅늘보는 성장하면 최대 길이 6 ~ 8m, 무게 3톤이 나갔다. 이 거구는 특히 과도한 체중 때문에 나무를 오르지 않고, 현생하는 나무늘보와 달리 지상에서 움직이는 개체였다. 팔다리에 긴 손톱이 있고, 꼬리는 굵고 길다. 두 발로 일어서서 거목의 가지를 손톱을 가진 강한 앞발로 잡고, 긴 혀로 나뭇잎을 먹었다고 생각된다.[30] 초원에 나와서 손톱으로 흙을 파고 뿌리줄기를 먹었을 가능성도 있다. 앞니가 없고, 빈약한 어금니가 약간 남아있을 뿐이었다. 그러나 깨무는 힘은 강력해서, 이 이빨로 나뭇잎과 뿌리줄기를 먹었다. 그들이 즐겨 먹은 것은 과거의 서식지에 많이 보이는 느티나무와 비슷한 자리공과 식물의 일종이었다.[30]일부 저자는 ''메가테리움''이 잡식성이었다고 주장했지만,[40] 동위원소 분석 결과는 ''메가테리움''의 완전한 초식성 식단을 뒷받침했다.[41] ''메가테리움 아메리카눔''은 나무와 관목의 잎, 잔가지, 열매를 선택적으로 먹는 브라우저였던 것으로 보인다.[32][42] 날카로운 치아의 첨두는 식물 재료를 잘라내는 역할을 했다.[36] ''메가테리움''은 앞다리를 사용하여 식물을 잡기 위해 이족 보행 자세를 취할 수 있었던 것으로 널리 알려져 있지만, 이러한 자세로 이동할 수 있었는지는 불확실하다.[43] 동위원소 분석에 따르면 특정 시기와 장소에서 ''M. 아메리카눔''의 일부 개체는 풀도 섭취했다.[45] 더 작은 ''메가테리움 타리옌세''는 혼합된 먹이-브라우징 식단을 가졌을 것으로 추정된다.[46] ''메가테리움''으로 추정되는 보존된 배설물은 그 식단에 ''파비아나'', ''에페드라'' ''(에페드라 브레아나)'', 벌꿀풀, ''유넬리아'', ''추키라가''와 같은 식물이 포함되어 있음을 시사한다.[47]

5. 3. 이동 방식

메가테리움은 과도한 체중 때문에 나무를 오르지 않고 땅에서 움직였다. 현생 나무늘보와 달리 지상에서 생활했으며, 팔다리에는 긴 손톱이, 꼬리는 굵고 길었다. 이들은 두 발로 일어서서 큰 나무 가지를 앞발로 잡고 긴 혀로 나뭇잎을 먹었을 것으로 추정된다.[43] 초원에서는 손톱으로 흙을 파 뿌리줄기를 먹었을 가능성도 있다.[32][42]몇몇 학자들은 메가테리움이 잡식성이었다고 주장했지만,[40] 동위원소 분석 결과는 완전한 초식성 식단을 지지한다.[41] 메가테리움은 나무와 관목의 잎, 잔가지, 열매를 선택적으로 먹는 브라우저였던 것으로 보인다.[32][42] 날카로운 치아는 식물을 자르는 역할을 했다.[36]

''메가테리움 아메리카눔'' 개체의 쇄골 부상 분석 결과, 이 종은 주로 네 발로 움직였고, 높은 곳의 잎을 먹기 위해 나무 옆에서 두 발로 서는 자세를 취했을 가능성이 높다. 이때 앞다리는 나무 줄기를 지지하고, 더 높은 가지를 잡아당기는 데 사용되었을 것이다.[44] 동위원소 분석에 따르면, 특정 시기와 장소에서 일부 메가테리움은 풀도 섭취했다.[45]

화석 족적과 내이 해부학적 구조를 바탕으로, 메가테리움 종은 살아있는 나무늘보보다 훨씬 민첩하고 이동성이 높았을 것으로 추정된다. 살아있는 나무늘보의 이동 속도는 0.5km/h인 반면, 메가테리움은 시간당 몇 킬로미터를 이동할 수 있었을 것이다.[49]

5. 4. 천적

플리오세 말기 아메리카 대륙간 대교류로 파나마 지협이 이어져 재규어나 검치호랑이의 스밀로돈 같은 종이 남미에 진출하여 메가테리움의 새끼를 포식했지만, 메가테리움은 여전히 번영을 계속했고 플라이스토세 말에 멸종했다.[30] 메가테리움은 큰 몸집을 이용해 포식자로부터 자신을 보호했을 것으로 보인다.[49] 앞다리 뼈 구조를 보면, 메가테리움은 팔을 빠르고 강하게 뻗을 수 있었고, 이는 발톱을 효과적인 무기로 사용했을 가능성을 시사한다.[40] 살아있는 나무늘보처럼 방어 목적으로 발톱을 사용했을 수도 있다.[44]6. 멸종

플리오세 말기 아메리카가 파나마 지협으로 이어져 재규어와 검치호랑이의 스밀로돈 같은 종이 남미에 진출하여 메가테리움의 새끼를 포식했지만 여전히 번영을 계속했고, 플라이스토세 말에 멸종했다.[30] 멸종의 원인은 현재, 남북 아메리카에 퍼진 인류에 인한 부분이 크다고 추측되지만 분명하지 않다.[30]

후기 홍적세 동안, 남아메리카에는 6종의 ''메가테리움''이 존재했다.[30] ''메가테리움''은 홍적세 말 멸종 사건의 일환으로 다른 대다수의 대형 남아메리카 포유류와 함께 동시에 사라졌다.[55] 생물 기후 봉투 모델링에 따르면 ''메가테리움''에 적합한 서식지의 면적이 홀로세 중반까지 줄어들고 조각화되었는데, 이것만으로는 멸종을 일으키지는 않았을 수 있지만, 가능한 기여 요인으로 언급되었다.[56]

후기 홍적세 말 무렵, 아메리카 대륙의 인류 정착으로 남아메리카에서 인간의 가장 초기의 증거가 나타났다.[57] ''메가테리움''과 다른 거대 동물군의 멸종 시기는 거대 동물군을 사냥하는 데 사용된 것으로 추정되는 피시테일 포인트의 출현 및 풍부함과 일치한다.[58]

인간에 의한 ''메가테리움''의 도살에 대한 증거가 있다. 척골[60]과 환추[61]는 도살을 시사하는 절단 흔적을 가지고 있으며, 후자는 머리 내용물을 활용하려는 시도로 여겨진다.[61] 약 12,600년 전의 사냥 유적이 알려져 있는데, 이곳에서 ''M. americanum'' 한 개체가 늪 가장자리에서 도살 및 해체되었으며, 이는 아메리카 대륙에서 확인된 유일한 거대한 땅늘보 사냥 유적이다.[3] 이러한 사냥이 멸종의 한 요인이 되었을 수 있다.[58]

7. 인간과의 관계

메가테리움은 북미 대륙에 거의 같은 크기인 에레모테리움(Eremotherium)과 함께 멸종된 종으로, 현존하지 않는다. 이들은 미국에 진출한 인류와 만나 사냥감이 되었다.

플리오세 말기 파나마 지협으로 아메리카 대륙이 이어지면서 재규어나 검치호랑이의 스밀로돈 같은 종들이 남미에 진출하여 메가테리움의 새끼를 포식했다. 그럼에도 메가테리움은 계속 번성했으나, 플라이스토세 말에 멸종했다. 멸종 원인으로는 남북 아메리카에 퍼진 인류에 의한 영향이 크다고 추측되지만, 아직 확실하게 밝혀지지는 않았다.

7. 1. 고고학적 증거

후기 홍적세 동안 남아메리카에는 6종의 메가테리움이 팜파스와 인접 지역에 서식했으며, 5종의 ''Pseudomegatherium''이 안데스 인근 지역에 서식했다.[30]방사성 탄소 연대 측정에 사용된 콜라겐의 부식산 오염 가능성 때문에, ''메가테리움''에 대한 가장 확실한 연대는 후기 홍적세 말에서 나왔으며, 초기 홀로세 연대는 의문이 제기되었다.[3] ''메가테리움''은 홍적세 말 멸종 사건의 일환으로 다른 대다수의 대형(>80%) 남아메리카 포유류와 함께 동시에 사라졌다.[55] 생물 기후 봉투 모델링은 홀로세 중반까지 ''메가테리움''에 적합한 서식지 면적이 줄어들고 조각화되었음을 보여주며, 이는 멸종의 기여 요인으로 언급되었다.[56]

아메리카 대륙의 인류 정착으로 몬테 베르데 II 유적(기원전 약 12,500년 전)과 같이 남아메리카에서 인간의 가장 초기의 증거가 나타났다.[57] ''메가테리움''과 다른 거대 동물군의 멸종 시기는 팜파스 지역과 남아메리카 전역에서 거대 동물군 사냥에 사용된 것으로 추정되는 피시테일 포인트의 출현 및 풍부함과 일치한다.[58] 아르헨티나 북동부 팜파스의 파소 오테로 5 유적에서 피시테일 포인트는 ''M. americanum''과 다른 멸종된 거대 동물군의 불에 탄 뼈와 관련되어 있는데, 뼈는 연료원으로 의도적으로 불태워진 것으로 보인다. 뼈의 보존 상태가 좋지 않아 인간의 변형에 대한 명확한 증거는 없다.[59]

인간에 의한 ''메가테리움'' 도살 증거도 있다. 척골[60]과 환추[61]는 도살을 시사하는 절단 흔적을 가지고 있으며, 후자는 머리 내용물을 활용하려는 시도로 여겨진다.[61] 아르헨티나 팜파스의 캄포 라보르데에서 약 12,600년 전의 사냥 유적이 알려져 있는데, 이곳에서 ''M. americanum'' 한 개체가 늪 가장자리에서 도살 및 해체되었으며, 이는 아메리카 대륙에서 확인된 유일한 거대한 땅늘보 사냥 유적이다. 이 유적지에는 투사체 포인트 파편을 포함한 여러 석기가 존재했다.[3] 또 다른 가능한 사냥 유적은 아르헨티나 팜파스의 트레스 아로요스 근처 아로요 세코 2로, 약 14,782–11,142년 전의 인간 유물과 관련된 다른 거대 동물군 중 ''M. americanum'' 뼈가 발견되었다.[62] 이러한 사냥이 멸종의 한 요인이 되었을 수 있다.[58]

8. 문화적 영향

윌리엄 스팀슨이 설립한 ''메가테리움 클럽''은 멸종된 동물의 이름을 따서 지어졌으며, 1857년부터 1866년까지 스미소니언 협회의 급증하는 소장품에 매료된 워싱턴 D.C.에 기반을 둔 과학자들의 모임이었다.[1]

9. 종

참조

[1]

논문

The smallest and most ancient representative of the genus ''Megatherium'' Cuvier, 1796 (Xenarthra, Tardigrada, Megatheriidae), from the Pliocene of the Bolivian Altiplano

http://www.mnhn.fr/p[...]

2016-04-14

[2]

논문

Mamíferos extintos del Cuaternario de la Provincia del Chaco (Argentina) y su relación con aquéllos del este de la región pampeana y de Chile

[3]

논문

Campo Laborde: A Late Pleistocene giant ground sloth kill and butchering site in the Pampas

2019-03

[4]

서적

Megatherium

https://www.jstor.or[...]

University of London Press

2024-04-23

[5]

서적

Changing Views in Paleontology: The Story of a Giant (Megatherium, Xenarthra)

http://link.springer[...]

Springer Netherlands

2024-04-23

[6]

논문

The fossil mammals collected by Charles Darwin in South America during his travels on board the HMS Beagle.

https://revista.geol[...]

[7]

논문

On the ''Megatherium'' (''Megatherium americanum'', Blumenbach). Part I. Preliminary observations on the exogenous processes of vertebrae.

[8]

논문

On the ''Megatherium'' (''Megatherium americanum'', Cuvier and Blumenbach). Part II. Vertebrae of the trunk.

[9]

논문

On the ''Megatherium'' (''Megatherium americanum'', Cuvier and Blumenbach). Part III. The skull.

[10]

논문

On the ''Megatherium'' (''Megatherium americanum'', Cuvier and Blumenbach). Part IV. Bones of the anterior extremities.

[11]

논문

On the ''Megatherium'' (''Megatherium americanum'', Cuvier and Blumenbach). Part V. Bones of the posterior extremities.

[12]

서적

Memoir on the ''Megatherium'', or Giant Ground-sloth of America (''Megatherium americanum'', Cuvier).

Williams and Norgate, London

[13]

간행물

Informe preliminar de los progresos del Museo La Plata durante el primer semestre de 1888.

[14]

논문

Vorläufige Nachricht über fossile Säugethierknochen von Ulloma, Bolivia.

[15]

논문

Noticias preliminares sobre huesos fósiles de Ulloma.

[16]

논문

Descripción del “''Megatherium gallardoi''” C. Amegh. descubierto en el Pampeano inferior de la ciudad de Buenos Aires

[17]

논문

On ''Megatherium gallardoi'' (Mammalia, Xenarthra, Megatheriidae) and the Megatheriinae from the Ensenadan (lower to middle Pleistocene) of the Pampean region, Argentina].

https://sciencepress[...]

[18]

논문

A new species of Megatherium (Mammalia: Xenarthra: Megatheriidae) from the Pleistocene of Sacaco and Tres Ventanas, Peru

https://onlinelibrar[...]

2004-05

[19]

논문

''Megatherium celendinense sp. nov.'' from the Pleistocene of the Peruvian Andes and the phylogenetic relationships of Megatheriines

[20]

논문

Systematic and taxonomic revision of the Pleistocene ground sloth Megatherium (Pseudomegatherium) tarijense (Xenarthra: Megatheriidae)

2009-12-12

[21]

논문

New Pleistocene remains of Megatherium filholi Moreno, 1888 (Mammalia, Xenarthra) from the Pampean Region: Implications for the diversity of Megatheriinae of the Quaternary of South America

2018-09-01

[22]

논문

A new record of Megatherium (Folivora, Megatheriidae) in the late Pliocene of the Pampean region (Argentina)

https://linkinghub.e[...]

2021-04

[23]

논문

Ancient Mitogenomes Reveal the Evolutionary History and Biogeography of Sloths

https://linkinghub.e[...]

2019-06

[24]

논문

New Remains of Megathericulus patagonicus Ameghino, 1904 (Xenarthra, Tardigrada) from the Serravallian (Middle Miocene) of Bolivia; Chronological and Biogeographical Implications

http://link.springer[...]

2018-09

[25]

논문

Pleistocene Mammals from Pampean Region (Argentina). Biostratigraphic, Biogeographic, and Environmental Implications

2021-06

[26]

논문

Fossils explained 51: Sloths

https://onlinelibrar[...]

2005-11

[27]

논문

An advanced shape-fitting algorithm applied to quadrupedal mammals: improving volumetric mass estimates

2015-08

[28]

논문

Bipedalism and quadrupedalism in Megatheriurn: an attempt at biomechanical reconstruction

https://www.idunn.no[...]

1996-03

[29]

논문

Splendid oddness: revisiting the curious trophic relationships of South American Pleistocene mammals and their abundance

2014-03

[30]

논문

A Tale of Two Continents (and a Few Islands): Ecology and Distribution of Late Pleistocene Sloths

2023-06

[31]

논문

The smallest and most ancient representative of the genus ''Megatherium'' Cuvier, 1796 (Xenarthra, Tardigrada, Megatheriidae), from the Pliocene of the Bolivian Altiplano].

https://sciencepress[...]

[32]

논문

Muzzle of South American Pleistocene ground sloths (Xenarthra, Tardigrada)

https://onlinelibrar[...]

2006-02

[33]

논문

Morphology and Function of the Hyoid Apparatus of Xenarthran Fossils (Mammalia)

[34]

논문

The ground sloth ''Megatherium americanum'': Skull shape, bite forces, and diet].

https://www.app.pan.[...]

[35]

서적

The Endocranial Cavities of Sloths (Xenarthra, Folivora): Insights from the Brain Endocast, Bony Labyrinth, and Cranial Sinuses

https://link.springe[...]

Springer International Publishing

2024-05-14

[36]

논문

Xenarthran dental microstructure and dental microwear analyses, with new data for Megatherium americanum (Megatheriidae)

https://academic.oup[...]

2015-08-03

[37]

논문

Pyramiodontherium Rovereto (Xenarthra, Tardigrada, Megatheriinae) from the Early Pliocene of San Fernando, Catamarca Province, Argentina

http://www.bioone.or[...]

2015-12-01

[38]

논문

The Concept of a Pedolateral Pes Revisited: The Giant Sloths Megatherium and Eremotherium (Xenarthra, Folivora, Megatheriinae) as a Case Study

http://link.springer[...]

2018-12-01

[39]

논문

Potential Distribution of Fossil Xenarthrans in South America during the Late Pleistocene: co-Occurrence and Provincialism

http://link.springer[...]

2018-12-01

[40]

논문

Megatherium, the stabber

https://royalsociety[...]

1996-12-22

[41]

논문

Isotopic insight on paleodiet of extinct Pleistocene megafaunal Xenarthrans from Argentina

https://linkinghub.e[...]

2017-08-01

[42]

논문

Paleobiology of Pleistocene Ground Sloths (Xenarthra, Tardigrada): Biomechanics, Morphogeometry and Ecomorphology Applied to the Masticatory Apparatus

2008

[43]

논문

Allometric and Group Differences in the Xenarthran Femur

http://link.springer[...]

2012-09-01

[44]

논문

Paleopathologies of the Clavicles of the Giant Ground Sloth Megatherium americanum (Mammalia, Xenarthra) from the Pleistocene of the Pampean Region (Argentina)

https://bioone.org/j[...]

2022-12-16

[45]

논문

The Pampean region (Argentina) underwent larger variation in aridity than in temperature during the late Pleistocene: New evidence from the isotopic analysis of mammalian taxa

https://linkinghub.e[...]

2022-06-01

[46]

논문

Paleoecological inferences about the Late Quaternary giant sloths

https://link.springe[...]

2023-12-01

[47]

서적

Fossil history of sloths

University Press of Florida

2008

[48]

논문

Megatherium, the hairless: appearance of the great Quaternary sloths (Mammalia; Xenarthra)

2002

[49]

논문

The inner ear of Megatherium and the evolution of the vestibular system in sloths

2013-12-01

[50]

논문

Femora nutrient foramina and aerobic capacity in giant extinct xenarthrans

2024-08-07

[51]

논문

Prediction of offspring in extant and extinct mammals to add light on paleoecology and evolution

https://linkinghub.e[...]

2016-07-01

[52]

논문

The Postcranial Musculoskeletal System of Xenarthrans: Insights from over Two Centuries of Research and Future Directions

http://link.springer[...]

2018-12-01

[53]

논문

Young Darwin and the ecology and extinction of Pleistocene South American fossil mammals

http://www.scielo.or[...]

2009

[54]

논문

The paleoecology of Pleistocene giant megatheriid sloths: stable isotopes (δ13C, δ18O) of co-occurring Megatherium and Eremotherium from southern Brazil

https://sbpbrasil.or[...]

2021-09-26

[55]

논문

Assessing the Causes of Late Pleistocene Extinctions on the Continents

[56]

논문

Potential Suitable Areas of Giant Ground Sloths Dropped Before its Extinction in South America: the Evidences from Bioclimatic Envelope Modeling.

2012-12-01

[57]

논문

Comments on Archaeological Remains at the Monte Verde Site Complex, Chile

https://www.tandfonl[...]

2021-01-02

[58]

논문

Late Pleistocene South American megafaunal extinctions associated with rise of Fishtail points and human population

2021-04-12

[59]

간행물

Paso Otero 5: A summary of the interdisciplinary lines of evidence for reconstructing early human occupation and paleoenvironment in the Pampean region, Argentina

https://www.research[...]

Muséum National d’ Histoire Naturelle. Departement de Prehistoire, U.M.R, Paris

2011

[60]

논문

The exploitation of megafauna during the earliest peopling of the Americas: An examination of nineteenth-century fossil collections

2017-06-01

[61]

서적

Description and interpretation of a Megatherium americanum atlas with evidence of human intervention

https://www.research[...]

Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia

2017

[62]

논문

Megafauna kill sites in South America: A critical review

https://linkinghub.e[...]

2022-12-01

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com