부속가

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

부속가는 가톨릭 교회에서 사용되는 성가 종류 중 하나로, 중세 시대에 새롭게 만들어져 서유럽 문화 고유의 성가이다. 알렐루야 다음에 불리는 멜리스마에 가사를 붙인 것에서 유래되었으며, 미사 전례에서 사용되었다. 부속가는 2행 연작시를 기본 구조로 하며, 초기에는 단선율적이고 선법적인 특징을 보였다. 16세기 트리엔트 공의회에서 5곡으로 사용이 제한되었으며, 현대에는 부활 대축일과 성령 강림 대축일에 부속가를 부르는 것을 허용한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 가톨릭 기도문과 전례문 - 그레고리오 성가

그레고리오 성가는 서방 기독교 전례에서 사용되는 무반주 일성부 성가로, 로마와 갈리아 성가의 통합을 거쳐 서방 기독교 세계의 표준 성가로 자리매김했으며, 교회 선법 체계화 및 네우마 기보법 발달과 함께 유럽 전역으로 확산되어 현재까지 영향을 미치고 있다. - 가톨릭 기도문과 전례문 - 성모송

성모송은 가브리엘 대천사와 엘리사벳의 인사말에 기반하여 하느님 찬양과 성모 마리아에게 애원과 찬미를 드리는 가톨릭교회의 대표적인 기도로, 묵주기도의 기본이 되며 다양한 언어 번역본과 음악 작품으로 널리 사용된다.

2. 역사

부속가(sequentia)라는 명칭은 9세기에 노트케르 발불루스가 자신의 저서 ''Liber Hymnorum''에서 ''sequentiae'' 모음을 출판하면서 이 장르를 대중화한 결과, 이 찬가에 붙여졌다. 초기 부속가는 리듬 산문으로 작성되었기 때문에 산문(라틴어: ''prosae'')이라고도 불렸다. 노트케르는 중세 라틴 미사에서 알렐루야의 마지막 음절을 길게 늘이는 멜리스마에 트로프로 제창하기 위해 리듬 산문으로 가사를 붙였다. 이 멜리스마는 ''유빌루스'' 등으로도 불렸으며, 알렐루야를 따르기 때문에 ''sequentia''라고도 불렸다.

중세 시대에는 노트케르에게 잘못 귀속된 ''Media vita in morte sumus'' ("우리는 삶의 한가운데서 죽음에 직면해 있다")와 같은 부속가가 있었으며, 토마스 크랜머에 의해 번역되어 성공회 ''공동 기도서''의 장례 의식에 포함되었다. 잘 알려진 다른 부속가로는 9세기의 ''백조 시퀀스'', 토마소 다 첼라노의 ''진노의 날'', 성 토마스 아퀴나스의 성체 찬양 ''팡게 링구아'', ''아베 마리스 스텔라'', 자코포네 다 토디의 ''Stabat Mater'' 등이 있다. 골리아드와 같은 라틴 시인 집단은 세속적이거나 반세속적인 부속가를 쓰기도 했다.

교황 비오 5세의 미사 경본(1570)에서는 로마 전례의 부속가 수를 4개로 줄였다. 부활을 위한 ''Victimae paschali laudes'', 성령 강림 대축일을 위한 ''Veni Sancte Spiritus'', 예수 성체 성혈 대축일을 위한 ''Lauda Sion Salvatorem'', 위령의 날 및 위령 미사를 위한 ''Dies Irae''가 그것이다. 1727년에는 ''Stabat Mater''가 추가되었다.[5] 1970년에는 ''Dies Irae''가 개정된 새 로마 미사 경본에서 삭제되었다.[6]

부속가는 AA'BB'CC'... 및 ABB'CC'DD'...Z 형식의 2행 연작시가 지배적인 구조이다. 초기, 중기, 후기로 구분되지만, 장르의 발전 역사는 중첩되는 레이어로 전개되는 것으로 보는 것이 좋다. 초기 부속가는 단일 행을 포함하는 경우가 있었으나, 중기 부속가부터는 2행 연작시 외에 단일 행이 없는 경우가 많아졌고, 2행 연작시는 운율이 있을 가능성이 더 높다. 후기 부속가는 전체적으로 운율이 있는 2행 연작시를 갖춘 규칙적인 구조를 보인다.

중세 시대의 부속가는 일반적으로 선법 멜로디이며, 주로 음절적이지만 때때로 짧은 네우마 순간을 가질 수 있다. 각 2행 연작시의 두 절은 동일한 악구로 불리며, 음조를 안정시키는 음으로 끝난다.

인문주의 라틴어가 선호되면서 부속가 작곡은 덜 빈번해졌다. 새로운 부속가는 라틴어로 계속 쓰여졌으며, 후기 부속가 중 하나는 크리스마스 캐럴 ''Adeste Fideles''이다.

가톨릭 교회에서 사용되는 성가 종류 중 하나인 부속가는 초기 기독교 성가의 흐름을 잇는 전통적인 그레고리오 성가와는 다른, 중세에 새롭게 만들어진 서유럽 문화 고유의 성가이다. 세쿠엔티아라는 이름은 라틴어 "〜에 따르다"의 의미인 "세쿠오르"(sequor)에서 유래되었으며, 미사곡의 알렐루야 창은 멜리스마가 강한 고유문의 곡으로, 중세 중반에 트로푸스 형태로 산문시 형식의 설명적인 가사가 붙여졌다. 이 부분을 "산문시"의 의미인 프로사(prosa)라고 하는데, 이것이 독립된 새로운 곡이 되어 알렐루야 창 바로 뒤에 이어서 불리게 되었다.

이름이 남아 있는 가장 오래된 세쿠엔티아의 작가인 스위스의 장크트 갈렌 수도원의 "노토케르 발불루스(말더듬이 노토케르)"는 세쿠엔티아의 형식을 만들어낸 것으로 여겨진다. 세쿠엔티아의 작곡은 중세부터 르네상스 초기에 걸쳐 유행하여 매우 많은 곡이 만들어졌으며, 노토케르 발불루스 외에, 토마스 아퀴나스, 힐데가르트 폰 빙엔 등이 대표적인 작가로 알려져 있다. 트로푸스와 마찬가지로, 오르가눔 등의 다성 음악 종교곡의 실험의 장이기도 했다. 르네상스 중반까지 매우 많은 작품이 만들어져 혼란을 야기했기 때문에, 16세기 중반의 트리엔트 공의회에서 4곡을 남기고 모두 폐지했다. 그 후 1727년에 한 곡이 추가로 인정되어 공인곡은 5곡이 되었다. 성경 이외에서 채택된 산문시이므로 이무누스로 분류되는 경우가 있다.

2. 1. 기원

성 갈로(San Gallo, Sankt Gallen) 수도원의 수도자들은 알렐루야의 마지막 모음, 특히 'a'에 붙은 긴 멜리스마(유빌루스)를 쉽게 기억하기 위해 가사(prosa)를 붙이는 관습이 있었다.[7] 복자 노트케르 발불루스는 자신의 저서 ''Liber hymnorum''에서 이러한 관습을 언급하며, 이것이 부속가의 기원이 되었다고 설명한다. 초기에는 알렐루야 다음에 유빌루스 선율을 늘어지게 하면서 불렀으나, 점차 독립적인 노래로 발전하여 미사 전례에서 불리게 되었다.2. 2. 발전

부속가는 수도원뿐만 아니라 교구 본당에서도 널리 불리며 큰 인기를 얻었다. 각 공동체는 고유한 부속가집을 보유했으며, 한때 부속가의 수는 5,000여 곡에 달하기도 했다.[7] 중세 시대에는 피터 오브 블로이스의 ''Olim sudor Herculis''[3][4] ("헤라클레스의 수고")와 같은 세속적이거나 반(半)세속적인 부속가가 쓰이기도 했다. 골리아드는 풍자 시를 쓰는 라틴 시인 집단으로, 이들은 부속가 형식을 광범위하게 사용했다. ''카르미나 부라나''는 이러한 시퀀스 모음집이다. 많은 부속가의 작사가는 알려지지 않았지만, 노트케르 발불루스, 토마소 다 첼라노, 토마스 아퀴나스, 자코포네 다 토디, 힐데가르트 폰 빙엔 등이 대표적인 작곡가로 알려져 있다.2. 3. 쇠퇴와 제한

16세기 트리엔트 공의회는 전례 개혁의 일환으로 삽입노래(tropus)와 부속가의 사용을 제한하고, 아래의 5개 부속가만을 허용하였다.[8]- ''Victimae paschali laudes'' (파스카 주일, 선택적으로 부활 팔일 축제)

- ''Veni Sancte Spiritus'' (성령 강림 대축일)

- ''Lauda Sion Salvatorem'' (성체 성혈 대축일)

- ''Stabat Mater'' (고통의 성모 기념일)

- ''Dies irae'' (죽은 이를 위한 미사, 시간 전례에서는 연중 제34주간 평일 독서 기도의 선택적 찬미가)

일부 수도 공동체(베네딕토회, 도미니코회)는 자신들의 고유 부속가를 일부 보존하였다.[8]

제2차 바티칸 공의회 이후 부속가의 위치는 알렐루야 앞으로 변경되었으며, 부활 대축일과 성령 강림 대축일에 하는 부속가를 제외하고는 자유롭게 할 수 있게 되었다.[8]

3. 구조

부속가는 AA'BB'CC'… 또는 ABB'CC'DD'…Z 형식의 2행 연작시가 주된 구조를 이룬다. 부속가의 발전은 초기, 중기, 후기로 나눌 수 있지만, 실제로는 여러 시기의 특징이 겹쳐서 나타나는 경우가 많다.

초기 부속가는 노트케르의 작품처럼 2행 연작시의 일부가 아닌 단일 행을 포함하는 경우가 있었다. 이러한 단일 행은 부속가의 시작이나 끝, 또는 중간에 나타나기도 했다.

11세기경부터 나타난 중기 부속가는 부활절 미사 때 부르는 ''Victimae paschali laudes''처럼 단일 행이 없는 경우가 많고, 2행 연작시에 운율이 사용되는 경우가 늘어났다.

12세기경의 후기 부속가는 오순절을 위한 ''Veni Sancte Spiritus''처럼 규칙적인 구조를 가지며, 2행 연작시 전체에 운율이 사용되었다.

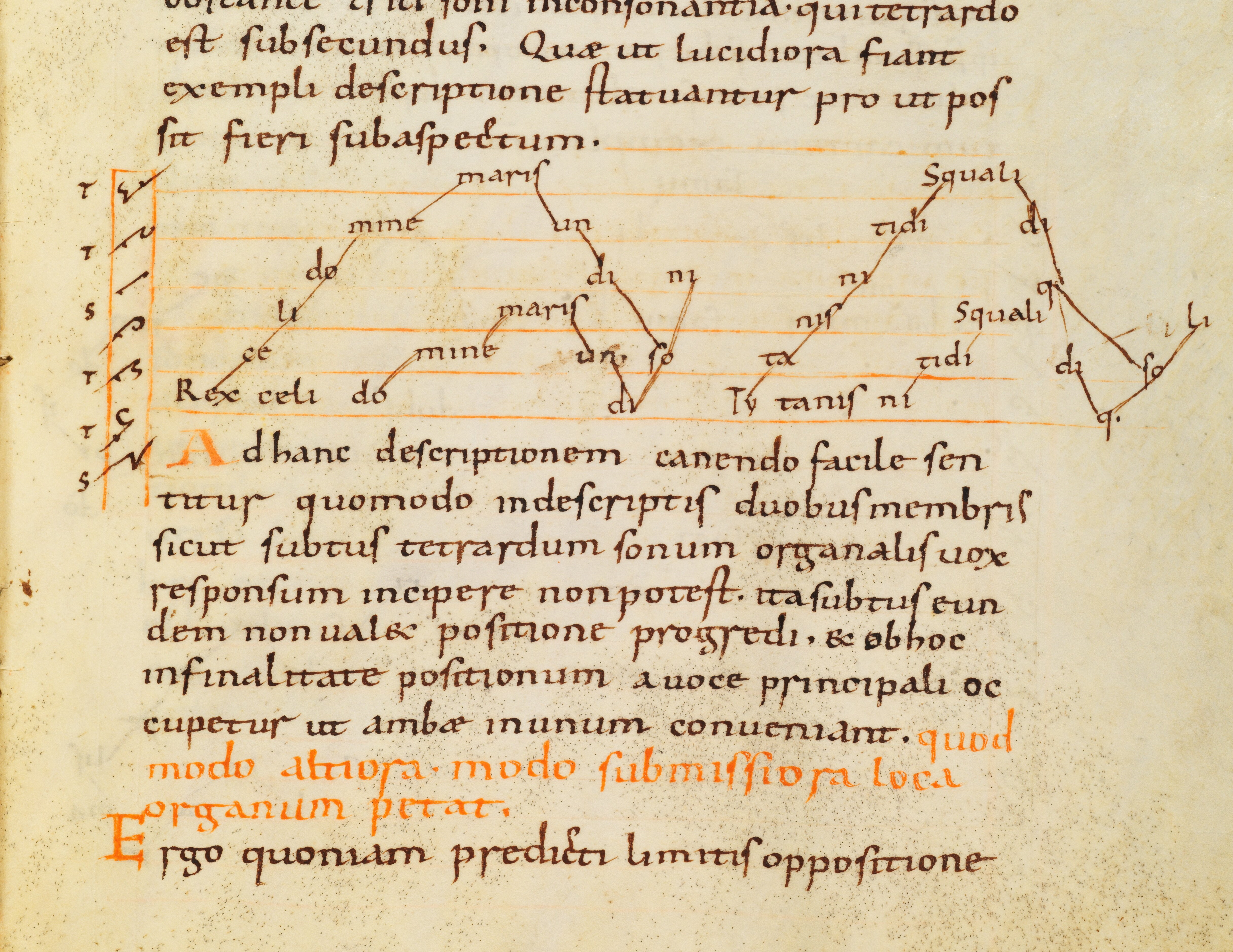

중세 시대의 부속가는 대부분 선법 멜로디로 되어 있다. 주로 음절적이지만, 짧은 네우마가 나타나기도 하고, 멜리스마는 거의 사용되지 않는다. 각 2행 연작시의 두 절은 같은 악구로 노래하며, 보통 음조를 안정시키는 음으로 끝난다. 부속가는 보통 성악으로 부르며 단선율적이지만, 오르가눔이나 기악 반주를 통해 화성을 암시하기도 한다.

인문주의 라틴어가 중세 라틴어를 대체하면서 부속가 작곡은 줄어들었지만, 라틴어로 된 새로운 부속가들이 계속 만들어졌다. 대표적인 후기 부속가로는 크리스마스 캐럴 ''Adeste Fideles'' ("O Come, All Ye Faithful")가 있다.

3. 1. 초기 구조

초기 부속가(sequentia)는 노토케르 등에 의해 확립되었으며, 일반적으로 다음과 같은 구조를 보인다.[3][4]

- (시형) A - bb' - cc' - dd' - ee' - ... - Z

- (선율) A - BB - CC - DD - EE - ... - Z

기도문 A에 이어 같은 형태의 시구(스탄자)가 같은 선율로 교창 형식으로 대구를 이루며(복시구, 쿠플), 각각 리듬과 길이가 다른 복시구가 여러 개 이어져 마지막 기도 Z로 마무리된다. 이러한 시형 때문에 '세쿠엔티아'라는 이름이 붙었다는 설이 있다.

11세기경에는 통일된 형태가 나타났으며, 12세기에는 베니 산크테 스피리투스에서 볼 수 있듯이 운을 맞춘 시가 주류를 이루었다. 이를 운율형 세쿠엔티아 또는 후기형 세쿠엔티아라고 부르며, 생 빅토르의 아담의 『세쿠엔티아집』이 대표적이다.

- (시형) A - b1b2 - b3b4 - b5b6 - b7b8 - ... - Z

- (선율) A - BB - CC - DD - EE - ... - Z

13세기경부터는 찬가와 같은 유절 형식이 나타나 만들기 쉽고 기억하기 쉬워 유행했다. 진노의 날 등이 이에 해당한다.

- (시형) A -[ b1b2 - b3b4 ]-[ b5b6 - b7b8 ]- ... - Z

- (선율) A - BB - CC - BB - CC - ... - Z

3. 2. 중기 및 후기 구조

11세기경부터는 시구의 형태가 통일되는 경향이 나타났다. 12세기에는 베니 산크테 스피리투스와 같이 운을 맞춘 시가 나타나 주류를 이루었다. 이를 운율형 세쿠엔티아 또는 후기형 세쿠엔티아라고도 부른다. 생 빅토르의 아담의 『세쿠엔티아집』은 이 형식의 대표적인 작품이다.```

(시형) A - b1b2 - b3b4 - b5b6 - b7b8 -・・・- Z

(선율) A - BB - CC - DD - EE -・・・- Z

```

13세기경부터는 찬가와 같은 유절 형식이 나타나 만들기 쉽고 기억하기 쉬워 유행했다. 디에스 이레 등이 이에 해당한다.

```

(시형) A -[ b1b2 - b3b4 ]-[ b5b6 - b7b8 ]-・・・- Z

(선율) A - BB - CC - BB - CC -・・・- Z

3. 3. 음악적 특징

중세 시대의 부속가는 일반적으로 선법 멜로디이다. 주로 음절적이지만, 때때로 짧은 네우마(neuma) 순간을 가질 수 있지만, 거의 멜리스마를 포함하지 않는다.[3][4] 각 2행 연작시의 두 절은 동일한 악구로 불리며, 일반적으로 음조를 안정시키는 음으로 끝난다. 부속가는 성악적이고 단선율적이지만, 특정 부속가 텍스트는 오르가눔 또는 기악 반주에서 가능한 성악 화성을 암시한다.4. 현대 한국 천주교회에서의 부속가

현재 한국 천주교회에서는 트리엔트 공의회에서 공인된 5곡의 부속가와 제2차 바티칸 공의회 이후 허용된 부속가들이 전례에 사용되고 있다. 특히 부활 대축일과 성령 강림 대축일의 부속가는 의무적으로 바쳐야 한다.[8]

2008년 로마 미사 경본에 따르면, 부속가는 알렐루야 앞에 노래하며, 부활 대축일과 성령 강림 대축일 외에는 자유롭게 할 수 있다.[8]

현행 한국 천주교회에서 사용되는 부속가는 다음과 같다.

- 부활절 미사: "Victimae paschali laudes" (빅티매 파스칼리 라우데스)

- 성령 강림 대축일 미사: "Veni Sancte Spiritus" (베니 상테 스피리투스)

- 예수 성체 축일 미사: "Lauda Sion" (라우다 시온)

- 진혼 미사: "Dies irae" (디에스 이레)

- 슬픔의 성모 기념일(9월 15일) 미사: "Stabat Mater" (스타바트 마테르)

5. 부속가집

부속가집(Sequentiarium, Prosarium)은 부속가들을 모아 놓은 전례서이다. 부속가가 수도회와 본당 공동체에서 널리 불리던 시대에는 5,000곡 가까이 있었고, 각 공동체는 필요한 만큼 부속가집에 담아 미사에서 사용했다. 트리엔트 공의회에서 부속가를 5곡만 남겨두고 나머지는 모두 사용하지 않도록 하면서 부속가집도 점차 사용하지 않게 되었다. 오늘날에는 부속가의 선율을 로마 미사 성가집에서 찾아볼 수 있다.

참조

[1]

웹사이트

Rubricæ Generales Missalis Romani

http://www.ecclesiac[...]

2006-06-14

[2]

서적

Let Us Pray: A Guide to the Rubrics of Sunday Mass

https://books.google[...]

Pueblo Books / Liturgical Press

2011-04-26

[3]

웹사이트

Olim sudor Herculis

http://cudl.lib.cam.[...]

Cambridge Digital Library

2015-06-02

[4]

서적

The Later Cambridge Songs: An English Song Collection of the Twelfth Century

https://books.google[...]

[5]

웹사이트

Stabat Mater

http://www.newadvent[...]

2006-06-14

[6]

간행물

Liturgia Horarum IV

Libreria Editrice Vaticana

[7]

서적

Musicus et cantor

Seregno

[8]

문서

로마 미사 경본

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com