이집트 제1중간기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이집트 제1중간기는 이집트 고왕국이 멸망한 후 약 130년간 이어진 혼란기이다. 제6왕조 말기 페피 2세의 장기 집권과 지방 세력의 성장으로 왕권이 약화되었고, 기후 변화로 인한 경제적 어려움이 겹쳐 혼란이 심화되었다. 이 시기 이집트는 멤피스를 중심으로 한 제7, 8왕조와 헤라클레오폴리스를 중심으로 한 제9, 10왕조로 분열되었다. 한편, 상이집트에서는 테베의 인테프 1세를 시작으로 제11왕조가 성장하며 세력을 확장했고, 멘투호테프 2세가 이집트를 재통일하여 중왕국 시대를 열었다. 이 기간 동안 사회, 문화적으로도 큰 변화가 있었으며, 오시리스 신앙이 널리 퍼지고, 새로운 문학 작품과 예술 양식이 나타났다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기원전 21세기 이집트 - 이집트 제10왕조

이집트 제10왕조는 헤라클레오폴리스를 중심으로 성립되었으며, 제11왕조와의 갈등 속에서 이집트 일부를 지배하다가 멘투호테프 2세에게 멸망했고, 케티 3세와 메리카레 외 파라오 존재가 불확실하며, 당시 문서는 왕조 이해에 중요한 사료이다. - 기원전 21세기 이집트 - 이집트 제11왕조

이집트 제11왕조는 기원전 21세기 초 테베를 중심으로 성장하여 이집트 제1중간기를 종식시키고 중왕국 시대를 열었으며, 멘투호테프 2세의 통치 하에 이집트를 재통일하고 중앙 집권 체제를 강화하며 활발한 대외 활동과 건축 사업을 통해 문화적 번영을 이룩했으나, 멘투호테프 4세 이후 아멘엠하트 1세에 의해 멸망하고 제12왕조로 이어졌다. - 기원전 22세기 이집트 - 이집트 제6왕조

이집트 제6왕조는 고왕국의 마지막 왕조로, 왕권 약화와 지방 귀족 성장이 두드러진 가운데 피라미드 텍스트 등장, 활발한 무역과 원정 활동 등의 특징을 보였으나, 쇠퇴 원인과 마지막 왕의 실존 여부에 대한 논란이 있다. - 기원전 22세기 이집트 - 네페르카레 네비

- 고대 이집트의 왕조 - 이집트 제10왕조

이집트 제10왕조는 헤라클레오폴리스를 중심으로 성립되었으며, 제11왕조와의 갈등 속에서 이집트 일부를 지배하다가 멘투호테프 2세에게 멸망했고, 케티 3세와 메리카레 외 파라오 존재가 불확실하며, 당시 문서는 왕조 이해에 중요한 사료이다. - 고대 이집트의 왕조 - 이집트 제11왕조

이집트 제11왕조는 기원전 21세기 초 테베를 중심으로 성장하여 이집트 제1중간기를 종식시키고 중왕국 시대를 열었으며, 멘투호테프 2세의 통치 하에 이집트를 재통일하고 중앙 집권 체제를 강화하며 활발한 대외 활동과 건축 사업을 통해 문화적 번영을 이룩했으나, 멘투호테프 4세 이후 아멘엠하트 1세에 의해 멸망하고 제12왕조로 이어졌다.

2. 역사적 배경

이집트 고왕국 시대, 특히 이집트 제4왕조 시기에 대피라미드와 같은 거대한 건축물을 남겼던 이집트의 통일 왕조는 이집트 제6왕조에 이르러 점차 쇠퇴의 길을 걷게 되었다. 제6왕조의 파라오 페피 2세는 역사상 유례없이 긴 재위 기간(최대 94년, 최소 62년 이상)을 누렸으나, 통치 능력이 부족했고 지나친 장수로 인해 후계 구도가 혼란스러워졌다.[6] 또한, 제5왕조 말기부터 지방 주(州)를 다스리는 주후(州侯)들의 세력이 점차 커지면서[33] 페피 2세 말기에는 중앙 정부가 지방에 대한 통제력을 거의 상실하는 상황에 이르렀다.[33]

페피 2세 사후, 고왕국 체제는 급격히 무너졌고 이집트는 혼란스러운 제1중간기로 접어들었다. 고대 역사가 마네토에 따르면, 제6왕조를 이은 제7왕조에는 70일 동안 70명의 파라오가 있었다고 전해지는데,[35] 이는 당시 극심했던 정치적 혼란과 수많은 왕위 참칭자들의 난립을 상징적으로 보여준다.[36] 실제로 제7왕조와 뒤이은 제8왕조는 멤피스에 명목상의 정권을 유지했지만,[33] 실질적인 통치력은 수도 주변에 국한되었고 매우 불안정했다.[39] 이 시기 멤피스 정권의 왕들이나 업적에 대해서는 알려진 바가 거의 없다. 일부 학자들은 제6왕조와의 연속성을 고려하여 이 두 왕조를 고왕국의 마지막 시기로 분류하기도 한다.[38]

멤피스 정권이 약화되자, 상이집트 제20주의 헤라클레오폴리스에서 새로운 왕조(제9왕조, 제10왕조)가 등장했다. 이들은 제8왕조를 무너뜨리고 권력을 잡았으나, 이들의 권위 역시 미약하여 주로 하이집트 지역에만 영향력을 행사했다. 헤라클레오폴리스 정권은 초기에 상이집트 일부까지 지배했을 가능성도 제기되지만[44], 곧 남쪽에서 발흥한 세력과 대립하게 된다.

한편, 하이집트가 혼란에 빠진 사이, 나일강 상류의 상이집트에서는 지방 총독들이 사실상 독립적인 군벌 세력으로 성장하여 서로 경쟁하는 군웅할거 시대가 열렸다. 이들 중 상이집트 제4주 테베의 총독이었던 인테프 가문이 가장 강력한 세력을 구축하여 주변 경쟁자들을 압도했다.[46][47][48] 인테프의 후계자들은 제11왕조를 열고 상이집트 지역을 통합하는 데 힘썼으며, 점차 북쪽의 헤라클레오폴리스 정권과 이집트의 패권을 두고 다투었다.[49]

이러한 정치적 혼란과 분열은 당시 전 지구적인 기후 변화와 맞물려 더욱 심화되었다. 기원전 2200년경 발생한 대규모 화산 폭발과 엘니뇨 현상 등으로 인해 중동 지역에는 건조화가 진행되었고, 아프리카에서는 계절풍 약화로 에티오피아 고원에 가뭄이 들었다. 이는 나일강 수량 감소와 범람 약화로 이어져 심각한 식량난을 유발했고, 제1중간기 내내 이집트 사회를 괴롭히며 장기간의 사회 붕괴를 촉진하는 요인이 되었다.[64]

결국, 약 1세기 동안의 대립 끝에 제11왕조의 파라오 멘투호테프 2세가 헤라클레오폴리스의 제10왕조를 멸망시키고 이집트를 재통일했다.[48] 이 통일로 약 130년간 지속된 혼란기인 제1중간기는 막을 내리고, 안정된 이집트 중왕국 시대가 시작되었다.[48]

2. 1. 이집트 고왕국의 쇠퇴

이집트 고왕국은 이집트 제5왕조 말기부터 지방 주(州)를 다스리는 주후(州侯) 세력이 점차 커지면서 중앙 권력이 약화되기 시작했다.[33] 특히 이집트 제6왕조의 파라오 페피 2세는 매우 긴 재위 기간(최대 94년, 최소 62년 이상으로 추정)을 가졌으나, 통치 능력 부족과 지나친 장수로 인한 후계 구도 혼란[6]으로 인해 그의 사후 고왕국 체제는 급격히 붕괴되었다.[7][8] 이는 이집트 제1중간기라는 혼란기의 시작을 알리는 계기가 되었다.고왕국 말기에는 지방 통치자인 노마르크(nomarch, 주후)의 지위가 세습화되면서[32] 이들의 권력이 강해졌다. 노마르크들은 왕으로부터 점차 독립적인 세력을 구축했고,[9] 자신들의 영지에 무덤을 만들고 군대를 조직하기도 했다. 이러한 여러 노마르크들의 등장은 필연적으로 이웃 노모스(주) 사이에 갈등을 야기하여 경쟁과 전쟁을 심화시켰고, 중앙 권력의 약화를 더욱 부추겼다.[33]

일부에서는 나일강 범람 수위 감소와 같은 기후 변화(4.2천년 사건 참조)가 농작물 생산량 감소와 기근을 유발하여 고왕국 붕괴의 원인이 되었다고 보기도 한다.[10] 그러나 나일강 홍수량 감소와 국가 붕괴 사이의 직접적인 연관성에 대해서는 학계의 의견이 일치하지 않으며, 관련이 없다는 주장도 존재한다.[11]

페피 2세 사후, 멤피스를 중심으로 한 중앙 정권(제7왕조, 제8왕조)은 명목상 유지되었으나, 실질적인 통치력은 멤피스 일대에 국한되었고 지방에 대한 통제력을 거의 상실했다.[33] 고대 역사가 마네토는 제7왕조에 70일간 70명의 파라오가 있었다고 기록했는데, 이는 극심한 혼란과 수많은 왕위 참칭자들의 난립을 상징적으로 보여준다. 실제 제7왕조 파라오들의 총 재위 기간은 1년 미만이었을 것으로 추정될 정도로 정세가 불안정했다. 제8왕조 역시 통치 기반이 취약하여 많은 파라오들이 짧은 재위 기간 후 급사하거나 암살당했다. 이 시기 멤피스 정권의 역대 왕명이나 업적에 대해서는 명확히 알려진 바가 거의 없다.

2. 2. 제7, 8왕조 (멤피스)

이집트 고왕국은 이집트 제6왕조에 이르러 쇠퇴기에 접어들었다. 특히 페피 2세는 매우 긴 시간(최대 94년 또는 최소 62년) 동안 재위했지만 통치 능력이 부족했고, 지나치게 오래 살면서 후계 구도에 혼란을 야기했다. 이집트 제5왕조 말기부터 지방 주후(노모스[32]의 통치자) 세력이 점차 커지면서 페피 2세 말기에는 중앙 정부가 지방에 대한 통제력을 거의 상실했다.[33] 페피 2세 사후 고왕국은 빠르게 붕괴하며 혼란스러운 이집트 제1중간기가 시작되었다.제7왕조와 제8왕조는 이 시기 멤피스에 존속했던 왕조들이지만, 통치자들에 대해 알려진 바가 거의 없어 기록이나 건축 유적이 매우 부족하다.[14] 프톨레마이오스 시대의 역사가이자 사제였던 마네토는 제7왕조에 대해 “70명의 왕이 70일 동안 통치했다[35]”는 기록을 남겼는데,[12][34] 이는 당시 극심했던 왕권의 혼란과 수많은 파라오 참칭자들의 난립을 보여주는 과장된 표현으로 해석된다.[13][36] 실제 제7왕조의 파라오들은 약 10명 정도로 추정되지만, 이들의 재위 기간을 모두 합쳐도 1년이 채 되지 않을 정도로 혼란이 극심했으며, 통치권은 수도 멤피스 일대에 국한되었다. 일부에서는 제7왕조가 멤피스를 기반으로 한 제6왕조의 강력한 관리들로 구성된 과두정치(oligarchy) 체제였을 가능성을 제기한다.[13] 발견된 유물로는 제7왕조의 왕 네페르카레 2세(Neferkare II)의 것으로 추정되는 스카라베 등이 있다.[15]

제8왕조의 통치자들은 자신들이 제6왕조 왕들의 후손이라고 주장하며 역시 멤피스에서 통치했다.[14] 그러나 이들의 통치권 역시 멤피스 주변을 벗어나지 못했으며, 많은 왕들이 급사하거나 암살당하는 등 정치적 불안정은 계속되었다. 제8왕조 시기의 유물로는 시리아(Syrian)의 영향을 받은 녹색 자스퍼(jasper) 원통형 인장[15]과 사카라(Saqqara)에서 발견된 카카레 이비(Ibi) 왕의 작은 피라미드가 있다.[16] 이 피라미드 건설은 제8왕조가 고왕국의 전통을 계승하려 했음을 보여준다.[37] 이트제누(Iytjenu)와 같이 기록에 단 한 번 등장하는 왕도 있으나, 그에 대한 정보는 거의 없다.

멤피스의 정권은 명목상 통일 왕조의 권위를 유지하려 했으나[33], 지방 세력의 자립을 막지는 못했다. 결정적으로 전 지구적인 기후 변화로 인한 경제적 피폐가 겹치면서[13] 멤피스 정권은 더욱 약화되었다. 결국 헤라클레오폴리스를 기반으로 등장한 케티 1세에게 왕위를 찬탈당하면서 제8왕조는 멸망했고, 이로써 고왕국 시대부터 이어져 온 멤피스 중심의 통일 정권은 막을 내렸다.[39]

일부 학자들은 제6왕조와의 연속성을 고려하여 제7왕조와 제8왕조를 이집트 고왕국의 마지막 시기로 분류하기도 한다.[38]

2. 3. 제9, 10왕조 (헤라클레오폴리스)

제7 및 제8왕조의 불분명한 통치 이후, 하이집트의 헤라클레오폴리스에서 새로운 통치자들이 등장했다.[12] 이 통치자들은 제9왕조와 제10왕조를 이루었으며, 이 두 왕조는 기원전 2160년부터 기원전 2040년경까지 존속한 것으로 추정된다. 각 왕조에는 19명의 통치자가 있었다고 기록되지만, 상세한 정보는 부족하다. 헤라클레오폴리스 왕들은 약화된 멤피스의 통치자들을 제압하여 제9왕조를 세운 것으로 보이나, 이를 뒷받침하는 고고학적 증거는 부족하며 당시 나일 계곡의 인구는 급격히 감소한 것으로 보인다. 역사가 마네토가 왜 이들을 두 개의 왕조로 나누었는지도 명확하지 않다.[45]제9왕조의 창시자는 케티 1세(마네토의 기록에서는 아크토에스 또는 아크토이)로 알려져 있다. 마네토는 그를 매우 악하고 잔혹한 통치자로 묘사했으며, 이집트 주민들에게 많은 해를 끼치고 광기에 사로잡혔다가 결국 나일 악어에게 잡아먹혔다고 기록했다.[17] 이 이야기는 허구일 가능성이 있지만, 와카레 케티 1세는 토리노 파피루스에 왕으로 기록되어 있다. 케티 1세는 제6왕조의 후손임을 내세우며 강력한 통치를 시도했으나, 이미 약화된 왕권으로 인해 지방 세력에 대한 통제력을 확보하지 못했고, 그의 통치 시기 나일강 상류의 상이집트 지역이 사실상 분리되어 독자적인 길을 걷기 시작했다. 케티 1세의 뒤를 이은 케티 2세(메리이브레)의 통치에 대해서는 거의 알려진 바가 없으나, 그의 이름이 새겨진 몇몇 유물이 남아 있다. 제9왕조 파라오들의 권력은 고왕국 시대에 비해 미미했지만, 후계자인 케티 3세(Kheti III)는 델타 지역에 어느 정도 질서를 회복했을 가능성이 있다.[18] 제9왕조의 파라오 중 이름이 후세에 전해진 인물은 케티 1세, 네페르카레 7세, 네브카우레 케티, 세투트 등 소수에 불과하다.

이후 기록이 명확하지 않은 시기를 거쳐 메리하토르가 즉위하며 제10왕조를 창건했다. 제10왕조 역시 헤라클레오폴리스를 중심으로 했으나 그 권위는 여전히 미약했고, 주로 하이집트 지역에만 영향력을 행사했다. 헤라클레오폴리스 정권은 초기에는 아스완까지 상이집트 전체를 지배했을 가능성도 제기되지만[44], 곧 남쪽 테베에서 발흥한 제11왕조와 약 1세기 동안 이집트의 패권을 두고 다투게 되었다.

헤라클레오폴리스 왕국의 남쪽에는 강력하고 부유한 아슈트(아시우트) 지방이 있었다. 이 지역의 노마르크(지방관)들은 헤라클레오폴리스 왕실과 긴밀한 관계를 유지했으며, 이는 그들의 무덤에 새겨진 비문을 통해 확인된다. 이 비문들은 당시 아슈트의 노마르크들이 운하를 건설하고, 세금을 감면하며, 풍성한 수확을 거두고, 가축 떼를 늘리는 등 지역 발전에 힘썼으며, 독자적인 군대와 함대를 유지했음을 보여준다.[17] 아슈트 지방은 북쪽의 헤라클레오폴리스와 남쪽의 테베 사이의 완충 지대 역할을 했으며, 이로 인해 테베 왕들의 공격을 가장 먼저 받게 되었다.

결국 헤라클레오폴리스의 제10왕조는 테베를 중심으로 세력을 키운 제11왕조의 멘투호테프 2세에 의해 멸망했다. 멘투호테프 2세는 이집트를 재통일하여 약 130년간의 혼란기였던 제1중간기를 끝내고 이집트 중왕국 시대를 열었다.

2. 4. 제11왕조 (테베)의 등장과 이집트 재통일

하이집트의 제9왕조와 제10왕조 정권이 헤라클레오폴리스를 중심으로 혼란을 겪는 동안, 나일 강 상류의 상이집트에서는 지방 총독들이 군벌화되어 세력을 다투는 군웅할거 시대가 열렸다. 이들 중 테베의 총독이었던 인테프가 가장 강력한 세력을 구축했다. 그는 '남쪽 문의 수호자'로 불리며 상이집트를 독립적으로 조직했지만, 스스로 파라오 칭호를 사용하지는 않았다.[20] 그의 후계자들이 나중에 그를 왕으로 추존했다.[21]인테프의 후계자 멘투호테프 1세를 시조로 하여 제11왕조가 시작되었다. 마네토는 제9왕조부터 제11왕조까지 순차적으로 기록했지만, 실제로는 제10왕조와 제11왕조는 상당 기간 동안 공존했던 것으로 보인다.[49] 멘투호테프 1세의 뒤를 이은 인테프 2세는 '전 이집트의 통치자'를 선언하며 파라오 명단에 포함되었고, 북쪽의 아비도스를 공격하고 남쪽으로는 엘레판틴까지 세력을 확장했다. 기원전 2060년경에는 네켄의 총독을 물리쳤다. 그의 후계자인 인테프 3세는 아비도스 정복을 완료하고, 헤라클레오폴리스의 제10왕조를 상대로 중이집트 지역까지 진격했다.[22] 이처럼 제11왕조의 첫 세 왕(인테프 1세, 2세, 3세)은 제1중간기의 마지막 시기를 장식하며 상이집트 지역 통일에 힘썼다.

인테프 3세의 뒤를 이은 멘투호테프 2세(네브헤페트라라는 이름으로도 알려짐)는 즉위 후 국경 지대에서 발생한 반란을 계기로 제10왕조에 대한 공세를 시작했다.[48] 오랜 싸움 끝에 기원전 2033년경 마침내 헤라클레오폴리스의 제10왕조를 멸망시키고 이집트 전역을 재통일했다.[22][48] 이로써 약 130년간 지속된 혼란기인 제1중간기는 막을 내리고 이집트 중왕국 시대가 시작되었다.[48] 멘투호테프 2세 사후 약 20년 뒤 제11왕조는 끝나지만, 통일 이집트 정권은 제12왕조로 계승되었다.

3. 사회, 문화적 변화

수백 년 이상 지속된 이집트 고왕국의 안정이 무너지고 뒤따른 정치적 혼란은 이집트 사회 전체를 뒤흔들었다. 과거 왕조 교체가 주로 왕실 내부 문제였던 것과 달리, 이집트 제6왕조 말기 이후의 혼란은 광범위한 전쟁과 사회적 격변을 동반했다. 이는 때로 "사회 혁명"이라고도 불리며, 이집트인들의 사회 구조와 사상에 큰 변화를 가져왔다.[54]

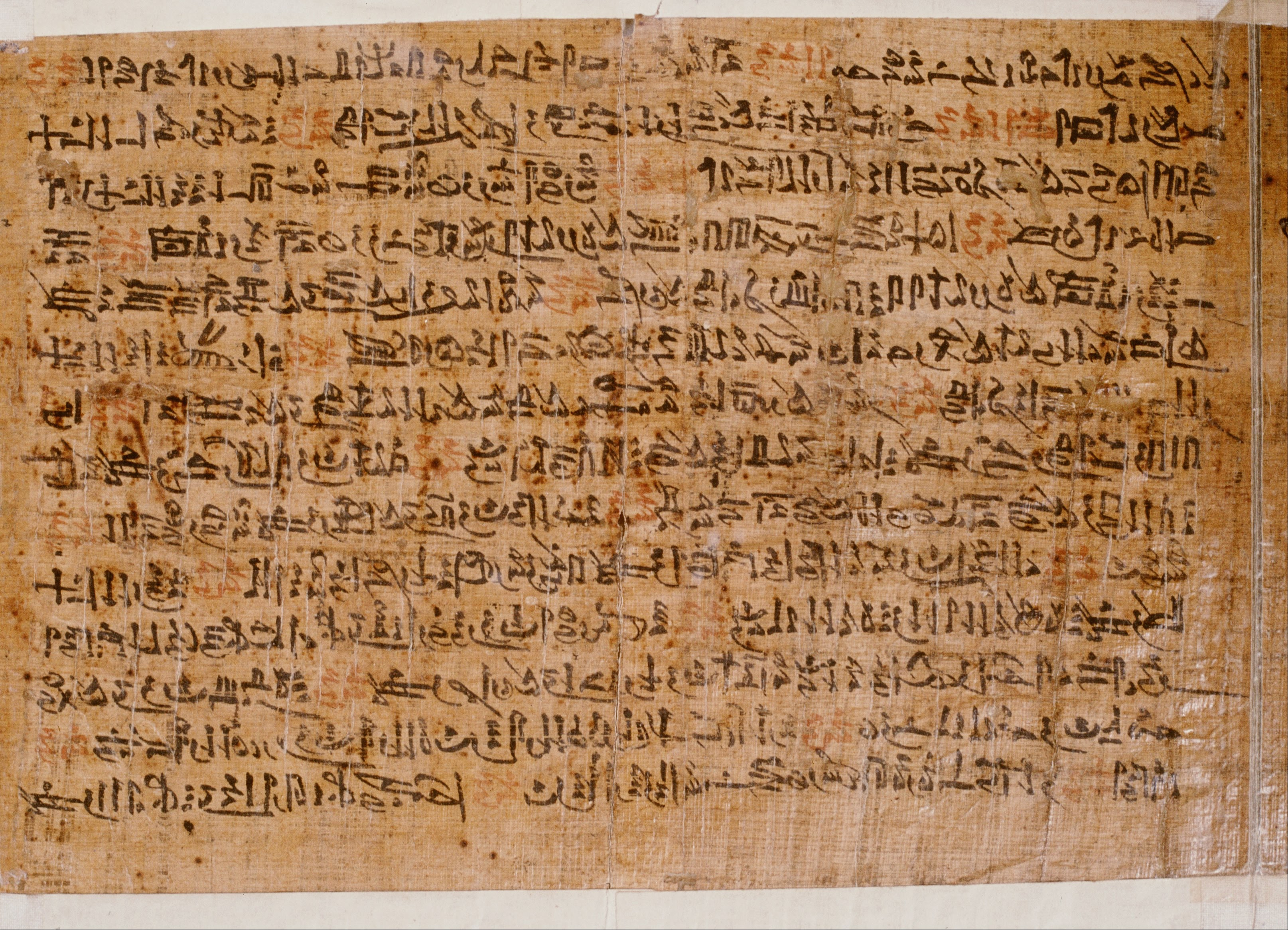

이 시기에는 문학으로 볼 수 있는 작품들이 등장하기 시작했으며, 중왕국 시대에 새로운 문학 장르가 번성하는 기반이 되었다.[23] 특히 중요한 작품 중 하나는 이푸웨르 파피루스(Ipuwer Papyrus)로, 종종 ''이푸웨르의 애가'' 또는 ''이푸웨르의 교훈''이라고 불린다. 이 작품은 제1중간기의 혼란한 사회상, 즉 국제 관계의 쇠퇴와 이집트 전반의 빈곤, 구질서의 붕괴, 약탈과 폭력의 만연, 귀족의 몰락과 빈민의 득세, 염세주의적 분위기 등을 생생하게 묘사하고 있다.[24][52] 이는 당시 옛 권력자의 입장을 대변하는 것으로 보이지만, 시대의 암울한 분위기를 잘 보여준다. 비슷한 시기의 작품으로 추정되는 『삶에 지친 자의 영혼과의 대화』 역시 "선은 도처에서 버려지고, 땅을 걷는 악은 그칠 곳이 없다"고 말하며 당시의 비관적인 세태를 전한다.[53]

이러한 혼란은 국가와 밀접하게 연결되었던 관리와 사제 등 지식 계급의 가치관에도 큰 영향을 미쳤다. 오랫동안 우주의 질서(마아트)의 구현자인 왕을 섬기면 현세에서의 성공이 보장된다는 믿음이 있었으나[54], 제1중간기의 혼란 속에서 안정적인 지위와 보상을 잃고 기존의 윤리관과 도덕관이 흔들리면서 변화를 강요받았다.[54] 『이푸엘의 훈계』에서는 비판의 대상이 전통적으로 절대적인 존재였던 왕과 신들에게까지 향하기도 했다.[55]

하지만 신에 대한 믿음은 여전히 사회의 근간을 이루었다. 신이 정의의 기준이라는 전제 아래, 질서를 유지할 책임은 인간에게 있으며, 특히 최고 책임자인 왕의 역할이 더욱 강조되기 시작했다. 이러한 변화는 왕에게 올바른 통치를 촉구하는 "교훈" 문학의 탄생으로 이어졌는데, 대표적인 예가 제10왕조의 왕 메리카라를 위해 쓰인 『메리카라왕에게 보내는 교훈』이다.[56] 더 나아가, 왕뿐만 아니라 백성 역시 마아트의 실현을 요구할 권리가 있으며, 스스로 적극적으로 나서야 한다는 주장도 등장했다. 부당하게 재산을 빼앗긴 농부가 뛰어난 말솜씨로 자신의 권리를 되찾는 이야기를 다룬 『웅변하는 농부의 이야기』는 이러한 새로운 사상을 잘 보여주는 작품이다.[57]

종교적인 측면에서도 중요한 변화가 일어났다. 고왕국 시대에는 왕을 통해서만 내세가 보장되었으나, 중앙 권력의 붕괴로 이러한 믿음이 약화되었다. 과거 왕이 독점했던 장례 의례가 신하들과 일반 민중에게까지 확산되면서 각자 독자적으로 장례를 치르고 내세를 보장받으려 노력했다. 왕의 영생을 위한 주문이었던 피라미드 텍스트와 유사한 내용이 신하들의 관에도 새겨지기 시작했는데, 이를 코핀 텍스트(관곽문)라고 부른다. 이러한 현상은 장례의 "민주화"라고 불린다.[58] 또한, "죽으면 누구나 오시리스 신이 되어 부활한다"는 오시리스 신앙이 이 시기에 크게 확산되었다. 이는 이전까지 왕과 일부 귀족에게만 한정되었던 부활과 재생의 가능성을 모든 사람에게 열어주었으며, 제1중간기 이후 이집트 종교에서 가장 중요한 요소 중 하나가 되었다.[60]

예술과 건축 분야에서는 정치적 분열로 인해 노동력과 자재 확보가 어려워지면서 고왕국 시대와 같은 대규모 건축 활동은 위축되었다.[36] 피라미드 건설은 명맥을 유지했으나 규모는 작아졌고, 지역별로 독자적인 예술 양식이 발전하기도 했다. 특히 남부의 테베에서는 고왕국 전통과는 다른 독특한 양식이 나타났으며, 이는 이후 중왕국 시대 예술의 토대가 되었다.[26] 제11왕조에 의한 이집트 재통일 이후 멘투호테프 2세가 건설한 장례 신전은 다시 강력해진 국가의 위상을 보여주는 건축물로 평가받는다.

3. 1. 정치적 혼란과 사회적 격변

이집트 고왕국 시대의 영광은 이집트 제6왕조에 이르러 쇠퇴하기 시작했다. 고왕국의 몰락 원인으로는 여러 가지가 지적되는데, 첫째는 제6왕조의 마지막 주요 파라오인 페피 2세의 이례적으로 긴 재위 기간(최대 94년, 최소 62년)이다. 그는 어린 시절부터 노년까지 통치했지만, 통치 능력이 부족했고 지나친 장수로 인해 후계 구도에 혼란이 발생했다.[6] 페피 2세 사후 고왕국 체제는 결국 붕괴되었다.[7][8] 둘째는 지방 총독인 노마르크들의 권력 상승이다. 고왕국 말기에 노마르크 직위가 세습되면서[9] 이들은 점차 강력한 세력을 구축하고 중앙 정부로부터 독립적인 행보를 보였으며, 자신들의 영지에 무덤을 만들고 군대를 조직하여 이웃 지역과의 갈등과 전쟁을 유발했다. 셋째로는 나일강 범람 수위 저하와 같은 기후 변화로 인한 농업 생산량 감소와 기근 발생 가능성이 제기되지만[10], 이것이 국가 붕괴의 직접적인 원인인지에 대해서는 논란이 있다.[11]수백 년간 지속된 고왕국의 안정성이 무너지고 뒤따른 정치적 혼란은 이집트 사회 전체를 뒤흔들었다. 과거 왕조 교체가 주로 왕실 내부 문제였던 것과 달리, 제6왕조 말기 이후의 혼란은 광범위한 전쟁과 사회적 격변을 동반했다. 이는 때로 "사회 혁명"이라고도 불리며, 이집트인들의 사회 구조와 사상에 큰 변화를 가져왔다.[54]

마네토의 기록에 따르면, 제6왕조를 이은 제7왕조에는 70일 동안 70명의 파라오가 있었다고 하는데, 이는 극심한 혼란 속에서 수많은 파라오 참칭자들이 난립했음을 보여주는 표현일 수 있다. 실제 제7왕조 파라오들은 10명 정도였으나, 이들의 재위 기간을 모두 합쳐도 1년이 채 되지 않았으며, 통치권은 수도 멤피스 일대에 국한되었다. 제8왕조 역시 멤피스 주변 지역만을 통제했고, 많은 파라오들이 급사하거나 암살당했다. 결국 제8왕조는 헤라클레오폴리스의 케티 1세에게 왕위를 찬탈당하며 멸망했다.

케티 1세는 이집트 제9왕조를 열고 강력한 통치를 시도했으나, 이미 실추된 왕권으로는 지방 세력을 통제하기 어려웠다. 이 시기 나일강 상류의 상이집트 지역은 완전히 분리되어 독자적인 길을 걷기 시작했다. 제9왕조 이후 이집트 제10왕조가 헤라클레오폴리스를 중심으로 들어섰지만, 그 권위는 여전히 미약하여 하이집트에만 영향을 미쳤다.

하이집트가 혼란에 빠진 동안, 상이집트에서는 지방 총독들이 군벌화되어 세력 다툼을 벌이는 군웅할거 시대가 열렸다. 이들 중 테베의 총독이었던 인테프 가문이 가장 강력한 세력을 형성했다. 인테프와 그의 후계자 멘투호테프 1세는 파라오를 칭하지 않았으나, 그 다음 후계자인 인테프 2세는 '전 이집트의 통치자'를 선언하며 사실상 파라오로 인정받게 되었다. 멘투호테프 1세를 시조로 하는 이집트 제11왕조는 상이집트를 통일하고 하이집트를 꾸준히 공격했으며, 마침내 멘투호테프 2세가 제10왕조를 멸망시키고 이집트를 재통일하며 약 130년간의 제1중간기를 끝내고 이집트 중왕국 시대를 열었다.

이러한 혼란기는 당시 사람들의 생각에도 큰 영향을 미쳤다. 『이푸엘의 훈계』는 제1중간기의 혼란한 사회상을 생생하게 묘사하는 대표적인 문학 작품으로 여겨진다. (이 작품은 제1중간기에 성립되었다는 것이 통설이다.[50]) 이 작품에 따르면, 사회 질서는 무너져 문지기, 장인, 세탁부까지 약탈에 나섰고, 해상 지배권은 크레타인에게 빼앗겼으며, 하이집트에는 야만인이 침입하여 “이집트인이 되었다.” (당시 이집트인들은 자신들만이 진정한 '사람'이라는 관념을 가졌다.[51]) 약탈이 만연하고 농사를 지을 사람도 없었으며, 귀족은 몰락하고 빈민은 기뻐했다. 부는 사라지고 시신을 미라로 만들 재료조차 구하기 어려웠으며, 상이집트는 내전으로 세금을 바치지 않았다. 사회 전반에 염세주의가 팽배하여 노인과 젊은이 모두 죽음을 원했고, 자살자가 넘쳐났으며, 주술은 효력을 잃고 왕은 민중에 의해 폐위되었다고 한탄한다.[52] 『삶에 지친 자의 영혼과의 대화』라는 작품 역시 "선은 도처에서 버려지고, 땅을 걷는 악은 그칠 곳이 없다"고 말하며 당시의 암울한 분위기를 전한다.[53]

국가와 밀접하게 연결되어 있던 관리와 사제 등 지식 계급 역시 큰 충격을 받았다. 그들은 오랫동안 우주의 질서(마아트)의 구현자인 왕을 섬기면 현세에서 성공이 보장된다는 믿음을 가지고 있었으나[54], 제1중간기의 혼란 속에서 안정적인 지위와 보상을 잃고 기존의 윤리관과 도덕관이 흔들리면서 가치관의 변화를 겪게 되었다.[54] 『이푸엘의 훈계』에서는 비판의 초점이 전통적으로 절대적인 존재였던 왕과 그 위에 있는 신들(비판 대상이 명확히 기록되지 않았으나 신 또는 왕으로 해석된다[55])에게까지 향하기도 했다.

하지만 신에 대한 믿음은 여전히 사회의 근간을 이루었다. 신이 정의의 기준이라는 전제 아래, 질서를 유지할 책임은 인간에게 있으며, 특히 최고 책임자인 왕의 역할이 더욱 강조되기 시작했다. 이러한 변화는 왕에게 올바른 통치를 촉구하는 "교훈" 문학의 탄생으로 이어졌는데, 대표적인 예가 제10왕조의 왕 메리카라를 위해 쓰인 『메리카라왕에게 보내는 교훈』이다.[56] 더 나아가, 왕뿐만 아니라 백성 역시 마아트의 실현을 요구할 권리가 있으며, 스스로 적극적으로 나서야 한다는 주장도 등장했다. 부당하게 재산을 빼앗긴 농부가 뛰어난 말솜씨로 자신의 권리를 되찾는 이야기를 다룬 『웅변하는 농부의 이야기』는 이러한 새로운 사상을 잘 보여주는 작품이다.[57]

3. 2. 경제적 어려움과 기근

이집트 고왕국의 멸망 이후 시작된 이집트 제1중간기는 여러 고대 이집트 문헌에서 혼란과 무질서의 시대로 묘사된다. 고왕국의 붕괴에는 여러 원인이 복합적으로 작용했지만, 그중 일부는 아직 가설 단계에 머물러 있다.고왕국 멸망의 주요 원인 중 하나로는 이집트 제6왕조의 마지막 주요 파라오였던 페피 2세의 지나치게 긴 통치 기간이 꼽힌다. 그는 어린 시절 즉위하여 매우 노년까지, 길게는 90대까지 통치한 것으로 추정되지만 정확한 재위 기간은 불확실하다. 그의 긴 재위는 많은 잠재적 후계자들이 먼저 사망하게 만들어 왕위 계승에 심각한 문제를 일으켰고,[6] 이는 결국 고왕국 체제의 붕괴로 이어졌다.[7][8] 또한, 지방의 노마르크(nomarch, 주지사)들의 권력이 강해진 것도 주요 문제였다. 고왕국 말기에는 노마르크 직위가 세습되면서 특정 가문이 각 지방의 권력을 독점하게 되었다. 이들은 점차 강력해지고 영향력이 커지면서 중앙 정부인 파라오로부터 독립적인 경향을 보였고,[9] 자신들의 영지에 무덤을 만들고 군대를 조직하기도 했다. 수많은 노마르크들의 등장은 이웃 지역 간의 갈등과 경쟁, 심지어 전쟁으로 이어지며 중앙 권력의 약화를 가속했다.

이러한 정치적 혼란과 더불어, 제1중간기 동안 이집트 사회를 괴롭힌 가장 큰 문제는 심각한 경제적 어려움과 기근이었다. 중앙 권력의 해체에 기여한 세 번째 주요 원인으로 나일강 범람 수위의 저하가 지목된다. 이는 당시 진행된 건조한 기후 변화 때문일 수 있으며, 농작물 수확량을 급감시켜 이집트 전역에 기근을 초래했을 것으로 보인다.[10] 특히 4.2킬로년 사건으로 알려진 기후 변화 현상이 이 시기와 관련이 있을 수 있다. 그린란드의 빙상과 안데스 산맥 빙하 코어 분석 결과, 기원전 2200년경 광범위한 지역에 대량의 화산재가 내려앉은 것이 확인되었다. 이로 인해 유럽은 한랭화, 중동 지역은 건조화가 진행되었을 것으로 추정된다.

같은 시기에 발생한 엘니뇨 현상 역시 나일강 수량 감소에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 엘니뇨로 인해 아프리카에서 인도양으로 부는 계절풍이 약해지면서 에티오피아 고원에 가뭄이 들었고, 이는 나일강의 주요 수원을 마르게 하여 강의 범람 규모를 줄였을 것이다. 나일강 범람의 약화는 곧바로 농업 생산량 감소와 심각한 기근으로 이어졌으며, 이는 장기간에 걸친 사회 붕괴를 더욱 촉진하는 요인이 되었다.[64] 페피 2세 사후 시작된 사회 혼란기에 중동 전역에서 장기간의 건조화가 진행되면서, 제1중간기 내내 식량 부족 문제는 이집트 민중과 지배층 모두에게 큰 고통을 안겨주었다.

다만, 나일강 홍수량 감소와 국가 붕괴 사이의 직접적인 연관성에 대해서는 학계의 의견이 일치하지는 않는다. 일부 연구자(Manning 등)는 국가 붕괴가 복잡한 과정을 거쳐 일어났으며, 나일강 홍수 변화와는 직접적인 관련이 없다고 주장하기도 한다.[11] 그럼에도 불구하고, 제1중간기의 극심한 기근과 경제적 어려움은 당시 사회의 불안정성을 보여주는 중요한 특징으로 여겨진다.

3. 3. 종교적 변화: 오시리스 신앙의 확산

구왕국 시대에는 영원한 내세 개념이 있었지만, 이는 왕을 통해서만 보장될 수 있었다. 왕은 신하의 내세를 위해 무덤에 제물을 공급하는 역할을 했다. 그러나 제1중간기에 중앙 권력이 무너지면서 왕을 통한 내세 보장은 더 이상 설득력을 갖기 어려워졌다. 이전까지 왕만이 누렸던 장례 의례가 신하들에게 퍼져나가면서, 각자 자신의 힘으로 장례를 치르고 내세를 보장받으려 했다. 왕의 영생을 기원하는 주문인 피라미드 텍스트와 비슷한 내용이 신하들의 무덤에도 새겨졌는데, 이를 코핀 텍스트(관곽문)라고 부른다. 이러한 변화는 점차 일반 민중에게까지 확산되었으며, 이 과정을 장례의 "민주화"라고 평가하기도 한다.[58]이 시기에는 특히 오시리스 신앙이 널리 퍼졌다. 오시리스 신의 정확한 기원은 알려져 있지 않다. 아시리아의 아슈르 신과 기원이 같다는 설, 또는 오시리스를 나타내는 히에로글리프가 좌석과 눈으로 이루어져 왕권과 관련이 있다는 설 등이 있다.[59] 오시리스 신은 오래전부터 존재하여 이집트 제3왕조 시대의 부조에도 나타나지만, 본격적인 신앙의 대상이 된 것은 이집트 제5왕조 후기부터이다.[59] 제5왕조 우나스 왕의 피라미드 텍스트에도 오시리스가 다른 신들과 함께 언급된다.

오시리스 신앙의 중요한 중심지는 상이집트 제8주에 위치한 아뷔도스였다. 이곳에서는 본래 켄티아멘티우[60]라고 불리는 사자(死者)의 신을 숭배했으나, 점차 오시리스가 주신의 자리를 차지하며 켄티아멘티우와 동일시되었다. "사람은 죽으면 누구나 오시리스 신이 되어 부활하고 내세를 맞이한다"는 오시리스 신앙은 이전까지 왕과 일부 신하에게만 한정되었던 부활과 재생의 가능성을 모든 사람에게 열어주었다. 이 사상은 이집트 전역으로 빠르게 퍼져나갔고, 제1중간기 이후 오시리스 신앙은 이집트 종교에서 가장 중요한 부분을 차지하게 되었다.[60] 이집트 제11왕조에 의해 이집트가 다시 통일되자, 사람들은 재생과 부활을 기원하며 아뷔도스로 순례를 떠나기 시작했고, 이러한 아뷔도스 순례는 이후 오랫동안 지속되었다.

3. 4. 예술과 건축의 변화

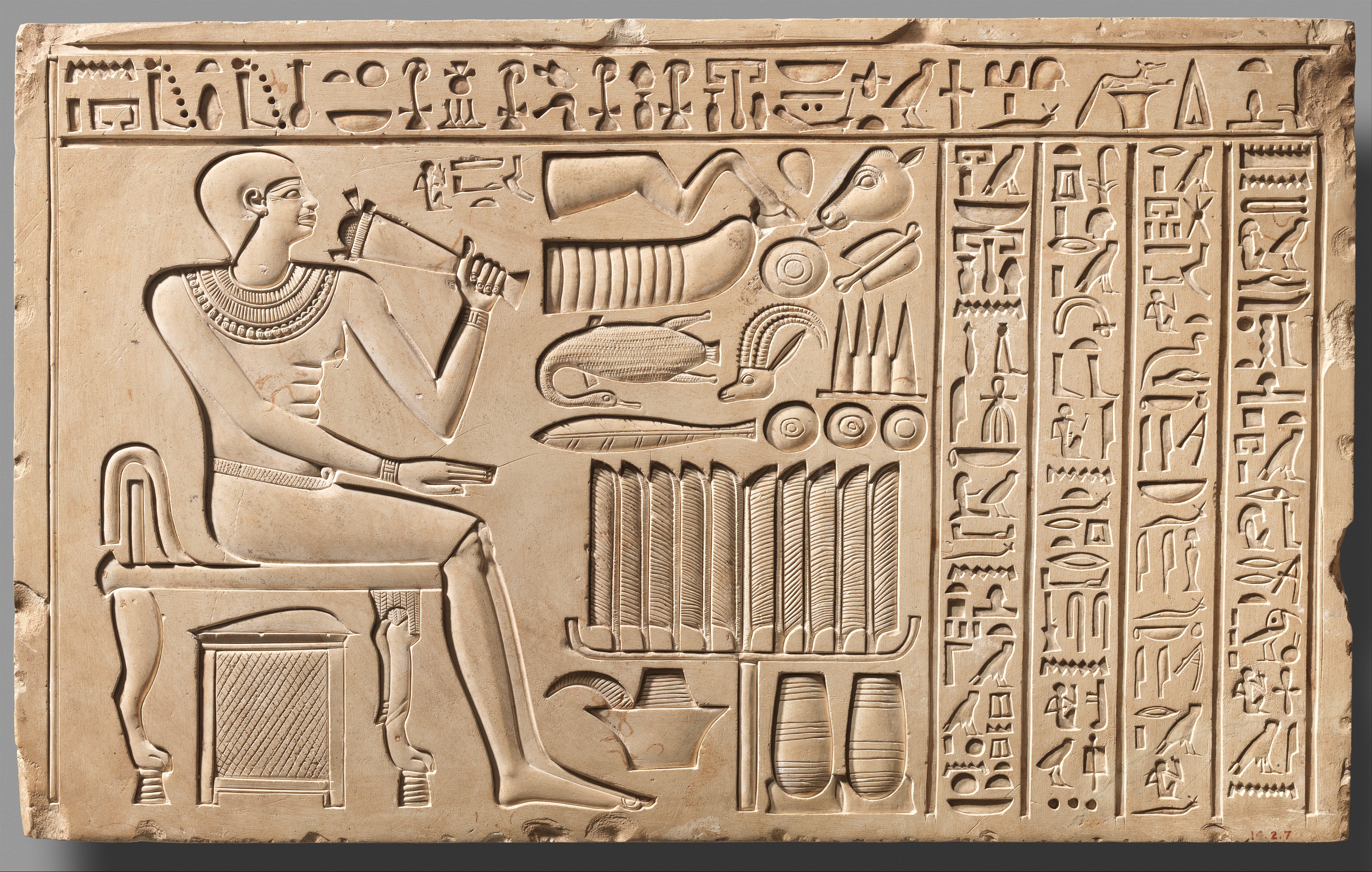

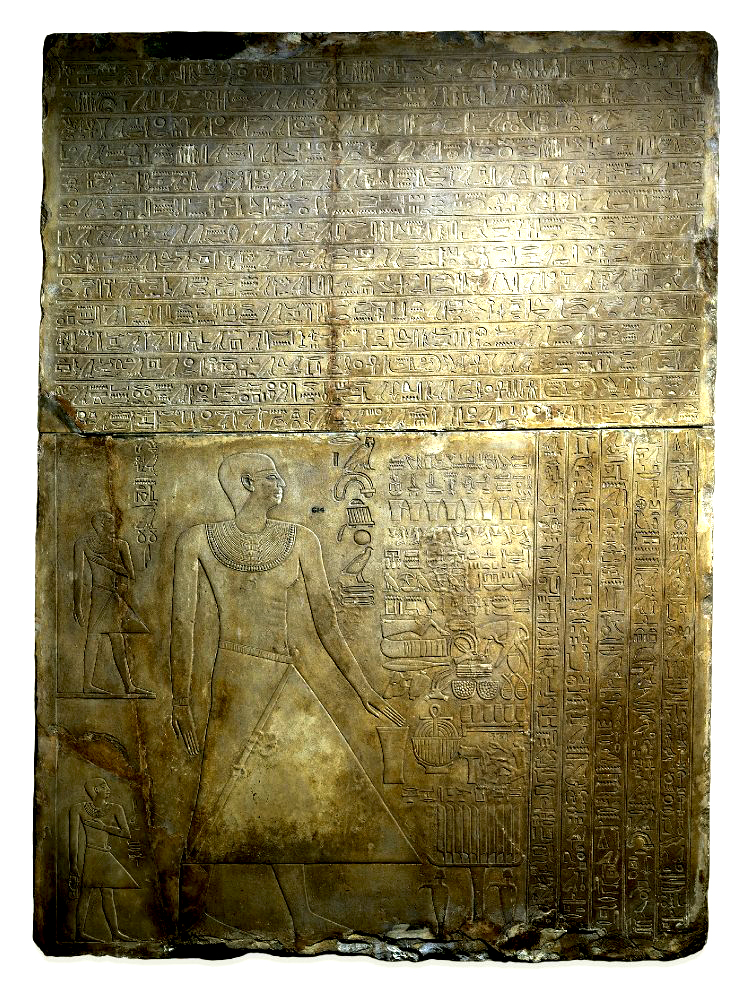

이집트 제1중간기는 정치적 분열과 함께 예술과 건축에서도 지역적 특색이 나타나는 시기였다. 크게 멤피스를 중심으로 한 북부 지역과 테베를 중심으로 한 남부 지역으로 나눌 수 있다.북부의 멤피스 왕들은 권력이 약화되었음에도 불구하고, 고왕국 시대부터 이어져 온 예술적 전통을 고수하려 했다. 이는 과거의 영광을 유지하려는 상징적인 시도로 볼 수 있다.[25] 헤라클레오폴리스를 중심으로 한 북부 왕조의 예술 양식에 대해서는 알려진 바가 많지 않은데, 이는 왕들에 대한 기록이나 기념물이 부족하기 때문이다.[26] 건축 활동 역시 매우 제한적이었다. 메리카레 왕(기원전 2065~2045년경)의 것으로 추정되는 피라미드가 사카라에 언급되지만, 당시 건설된 사묘들은 고왕국 시대의 것에 비해 질과 규모 면에서 현저히 떨어졌다. 사후 세계를 위한 하인들의 모습이나 전통적인 제물 장면을 묘사한 부조는 여전히 제작되었으나, 그 수준은 이전 시대에 비해 단순했다.[29] 다만, 나무로 만든 직사각형 관의 장식은 더욱 정교해졌으며, 새로운 관 문자(Coffin Texts)가 관 내부에 그려져 사후 세계에서의 여정에 필요한 주문과 지도를 제공하기 시작했다. 제8왕조의 카카라 왕이 건설한 작은 피라미드가 사카라 남쪽에서 발견되었으며, 내부에서는 피라미드 텍스트도 확인되었다.[36] 또한 헤라클레오폴리스 정권을 섬겼을 것으로 보이는 지방 귀족들의 무덤도 발견되었는데, 히에라콘폴리스의 주후였던 안크티피의 무덤이 대표적이다.[41][62]

반면, 남부의 테베 왕들은 멤피스의 예술 중심지로부터 멀리 떨어져 있었기 때문에 독자적인 예술 양식을 발전시켜야 했다. 이는 혼란 속에서 질서를 창조해야 하는 왕의 의무를 예술을 통해 실현하려는 노력이었으며, 이로 인해 '통일 이전 테베 양식'이 탄생했다.[26] 제11왕조의 테베 왕들은 예술을 통치의 정당성을 강화하는 수단으로 삼았고, 많은 왕실 공방을 운영하며 고왕국과는 다른 독특한 상이집트 예술 양식을 만들어냈다.[26]

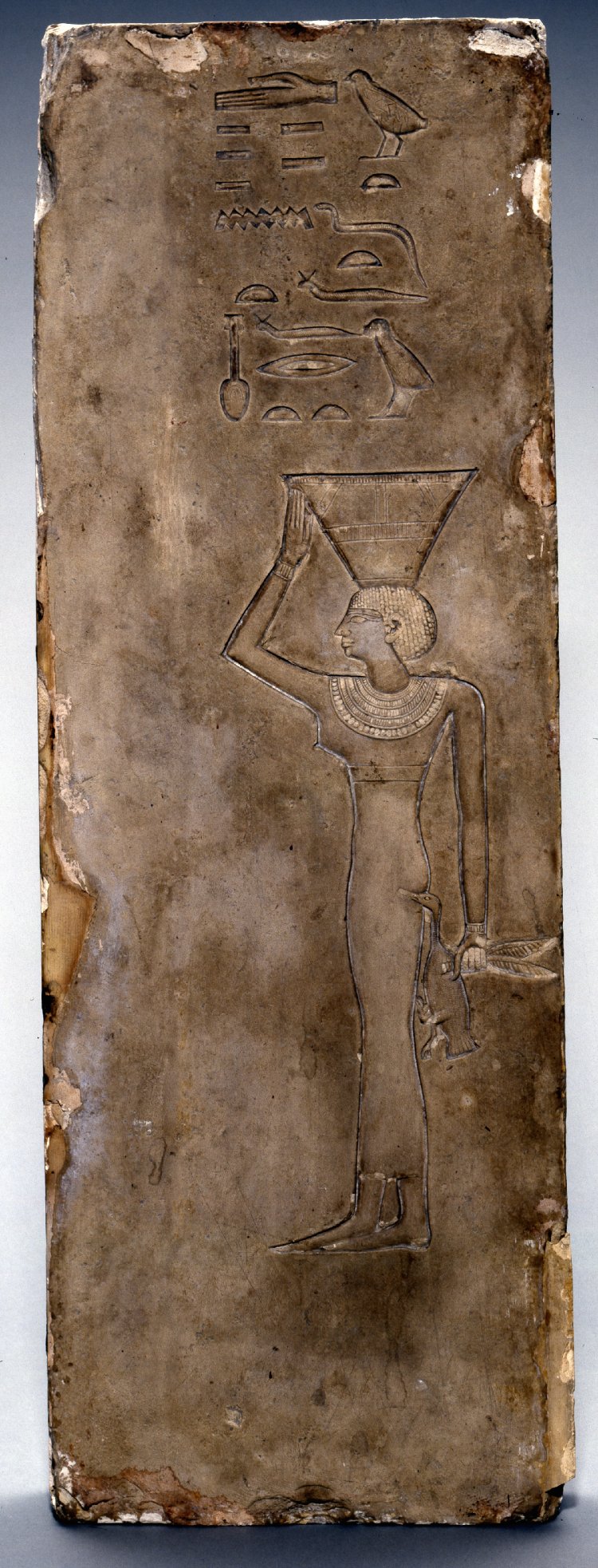

통일 이전 테베 양식의 부조는 주로 높이 돋을새김이나 세부적으로 새겨진 깊게 파인 부조로 제작되었다. 인물 표현에서는 어깨가 좁고 등이 높으며, 사지가 둥글게 표현되는 특징이 나타난다. 남성의 경우 근육 표현이 부족하고 때로는 지방이 많은 모습(성숙함을 나타내는 고왕국 유래 특징)과 각진 가슴으로 묘사되기도 했다. 여성의 가슴은 더 각지거나 뾰족하게, 혹은 젖꼭지 없이 부드러운 긴 곡선으로 표현되었다. 얼굴 표현에서는 눈 화장 띠로 윤곽이 그려진 큰 눈이 특징적인데, 이 띠는 보통 귀까지 이어졌다. 눈썹은 대부분 평평하며 눈꺼풀의 곡선을 따르지 않았고, 코는 깊은 절개를 사용해 넓게 표현했으며 귀는 크고 비스듬하게 묘사되었다.[26]

이러한 특징은 여러 유물에서 확인된다. 문지기 마아티의 스텔라(기원전 2051~2030년경, 멘투호테프 2세 통치기)는 통일 이전 테베 양식 부조의 좋은 예시이다. 마아티가 제물상 앞에 앉아 있는 모습을 묘사하며, 주변의 글은 재무관 베비, 인테프 장로 등 다른 인물들을 언급하여 당시 테베 사회의 긴밀한 유대 관계를 보여준다.[27] 강한 얼굴 특징과 둥글게 조각된 사지는 '관리 메리의 석회암 조각상'(멘투호테프 2세 통치기)에서도 잘 나타난다.[28] '고위 관리 트제트지의 석회암 부조'에서는 지방이 많고 각진 가슴을 가진 남성(트제트지 본인)과 각진 가슴을 가진 여성의 모습을 볼 수 있다. 이 부조에는 트제트지의 생애 기록과 제1중간기 특유의 정교한 제물 공식이 새겨져 있으며, 성숙한 관리(트제트지)와 젊고 활동적인 관리(옆의 작은 인물들)의 차이를 복장을 통해 나타내기도 했다.[26] 테베의 장인들은 전통적인 장면에 새로운 해석을 가미하고, 밝은 색상을 사용하며 인체 비율을 변형시키는 등 독특한 스타일을 추구했는데, 이는 특히 나가 엘-데이르 무덤에서 발견된 직사각형 슬래브 스텔라에서 두드러진다.[30]

건축 분야에서는 초기 제11왕조의 테베 왕들이 나일강 서쪽 제방의 엘-타리프에 사프 무덤(saff tomb)이라는 새로운 형태의 암굴 무덤을 건설했다. 이는 넓은 안뜰과 그 안쪽 벽면에 암석을 파서 만든 열주랑(colonnade)을 특징으로 하며, 안뜰을 향하는 벽면에 여러 개의 방을 만들어 한 무덤에 여러 사람을 매장할 수 있도록 했다.[31] 이러한 무덤의 매장실에는 장식이 거의 없는데, 이는 당시 테베 왕국에 숙련된 예술가가 부족했기 때문일 수 있다. 안테프 2세의 무덤도 엘-타리프에 위치하며, 그는 카르나크에 테베의 주신 아멘-라를 위한 신전을 건설하기도 했다. 이 신전에서 현존하는 것은 마무리가 조잡한 팔각 기둥에 새겨진 히에로그리프 비문뿐이지만, 이때부터 확인되는 아멘 신앙은 이후 테베 정권의 이집트 통일과 함께 이집트 종교사에서 중요한 위치를 차지하게 된다.[63]

전반적으로 제1중간기에는 이집트의 분열로 인해 노동력과 건축 자재를 확보하기 어려워 고왕국 시대의 피라미드나 태양 신전과 같은 대규모 건축물 건설이 위축되었다. 그러나 지역적인 특색을 지닌 예술 양식이 발전하고 새로운 형태의 무덤과 종교 건축이 시도되었으며, 이는 이후 중왕국 시대 예술과 건축의 토대가 되었다. 특히 멘투호테프 2세에 의한 이집트 통일 이후 건설된 그의 장례 신전(룩소르 근교)은 그 규모를 통해 분열의 시대가 끝나고 다시 강력한 국가가 되었음을 보여주는 획기적인 건축물로 평가받는다.

4. 역대 파라오

이집트 제1중간기는 이집트 고왕국 멸망 이후 이집트 중왕국이 성립되기까지 약 125년간 지속된 정치적 분열과 혼란의 시기이다. 이 시기 파라오들의 계보는 매우 복잡하고 단편적인 기록만이 남아 있어 정확한 파악이 어렵다.

초기에는 멤피스를 중심으로 이집트 제7왕조와 이집트 제8왕조가 명맥을 이으려 했으나, 중앙 권력은 극도로 약화된 상태였다. 특히 마네토는 제7왕조에 대해 "70일 동안 70명의 왕"이 통치했다고 기록했는데[12], 이는 당시의 극심한 혼란을 상징적으로 보여준다. 실제로는 이집트 제6왕조 말기 유력자들이 형성한 과두정치 체제였을 가능성이 제기된다.[13] 제8왕조 역시 멤피스에서 제6왕조의 계승을 주장했지만[14], 이들 왕조에 대한 고고학적 증거나 기록은 매우 희소하다.[14][15]

이후 권력의 중심은 여러 지역으로 분산되었다. 하이집트에서는 헤라클레오폴리스 마그나를 기반으로 이집트 제9왕조와 이집트 제10왕조(통칭 헤라클레오폴리스 왕조)가 등장했다.[12] 이들은 멤피스의 약화된 권력을 대체하려 했으나, 이들의 통치 기반 역시 불안정했으며 고고학적 증거는 부족하다.[12] 케티 1세와 같은 일부 파라오의 이름과 행적이 전해지지만[17], 전반적으로 왕권은 고왕국 시대에 비해 크게 약화되었고[18], 아슈트와 같은 강력한 지방 세력의 도움이 필요했다.[17]

한편, 상이집트에서는 테베를 중심으로 이집트 제11왕조가 점차 세력을 키워나갔다.[19] 인테프 가문의 통치자들은 점차 영향력을 남북으로 확장했으며[21][22], 마침내 멘투호테프 2세가 기원전 2033년경 헤라클레오폴리스 왕조를 정복하고 이집트를 재통일함으로써 제1중간기는 막을 내리고 이집트 중왕국 시대가 시작되었다.[22]

각 왕조의 구체적인 파라오 목록과 통치에 대한 자세한 내용은 아래 하위 섹션에서 다룬다.

4. 1. 제7왕조

프톨레마이오스 왕조 시대의 역사가이자 사제였던 마네토는 제7왕조에 대해 70일 동안 통치한 70명의 왕이 있었다고 기록했다.[12] 이는 당시 멤피스를 중심으로 한 이집트의 왕권이 극도로 혼란스러웠음을 과장하여 표현한 것으로 보인다. 실제로 제7왕조는 이집트 제6왕조 말기의 강력한 관리들이 국가 통제권을 유지하기 위해 형성한 과두정치 체제였을 가능성이 제기된다.[13]제7왕조와 이어지는 이집트 제8왕조는 통치자들에 대해 알려진 바가 거의 없어 종종 한 시대로 묶이거나 간과되기도 한다. 이 시기를 직접적으로 증명하는 기록이나 건축 유적이 매우 드물기 때문이다.[14] 다만, 아비도스 왕 목록에는 제7왕조의 파라오로 추정되는 이름들이 기록되어 있다.

이 외에도 이트제누(Iytjenu)와 같이 단 한 번만 기록에 나타나 정확한 지위를 알 수 없는 왕들도 존재한다. 제7왕조 시기의 유물은 극히 드물지만, 네페르카레 2세의 것으로 추정되는 스카라베와 시리아의 영향을 받은 것으로 보이는 녹색 자스퍼 원통형 유물(제8왕조 귀속 추정) 등이 발견되었다.[15] 이집트 제8왕조의 카카레 이비가 사카라에 작은 피라미드를 건설한 것으로 여겨지는 등[16], 단편적인 흔적들을 통해 당시 상황을 추정해 볼 수 있다.

4. 2. 제8왕조

제7왕조와 제8왕조는 이 시대 통치자들에 대해 알려진 바가 거의 없기 때문에 종종 간과된다. 프톨레마이오스 왕조 시대의 역사가이자 사제였던 마네토는 70일 동안 70명의 왕이 통치했다고 기록했는데[12], 이는 당시 왕권의 혼란을 보여주는 과장된 표현일 가능성이 높다. 제7왕조는 멤피스를 기반으로 한 제6왕조의 유력 관리들로 구성된 과두정치였을 것으로 추정되며[13], 제8왕조는 스스로 제6왕조의 후계자라 주장하며 역시 멤피스에서 통치했다.[14]이 두 왕조에 대한 기록이나 건축 유적은 거의 남아 있지 않다. 다만, 네페르카레 2세의 것으로 추정되는 스카라베와 시리아의 영향을 받은 녹색 자스퍼 원통형 유물이 제8왕조의 유물로 발견되었다.[15] 또한, 제8왕조의 파라오 카카레 이비가 사카라에 건설한 작은 피라미드가 확인되었다.[16] 이트제누와 같이 기록이 단편적인 왕들도 있어 그 지위가 불분명하다.

아래는 제8왕조의 주요 파라오 목록이다.

4. 3. 제9왕조

이전 제7왕조와 제8왕조와 마찬가지로 제9왕조의 파라오들에 대한 확실한 기록은 부족하다. 아비도스 왕 목록과 사카라 석판에도 이들이 생략되어 있어 존재를 확인하기 어렵다. 이 왕조는 제7왕조와 제8왕조의 불분명한 통치 이후, 하이집트의 헤라클레오폴리스 마그나에서 등장한 통치자들로 구성된다.[12] 이들은 약화된 멤피스 통치자들을 제압하고 제9왕조를 세운 것으로 추정되지만, 이를 뒷받침할 고고학적 증거는 거의 없다.[12]제9왕조의 창시자는 케티 1세로, 마네토의 기록에는 '아치토에스'(Akhthoes|아크토에스egy 또는 Akhtoy|아크토이egy)라는 이름으로 등장한다. 그는 이집트 제8왕조가 상이집트 지역으로 파견한 왕자 혹은 총독이었을 것으로 추정되며, 중앙 정부가 약해지자 헤라클레오폴리스 마그나에 새로운 왕조를 개창했다. 마네토는 그를 매우 악하고 잔혹한 통치자로 묘사하며, 이집트 주민들에게 많은 해를 끼치다가 광기에 사로잡혀 결국 나일 악어에게 잡아 먹혔다고 기록했다.[17] 이는 허구적인 이야기일 수 있으나, 와카레 케티 1세와 동일 인물일 가능성이 있는 그는 토리노 파피루스에 왕으로 기록되어 있다.[17]

케티 1세의 뒤를 이은 파라오들에 대해서도 알려진 바가 적다. 케티 2세(메리이브레라고도 함)는 이름이 새겨진 몇몇 유물이 남아 있으며,[18] 그의 후계자인 케티 3세는 델타 지방에 어느 정도 질서를 가져왔을 가능성이 있다.[18] 네페르카레 7세는 테베 남쪽 알-모알라에 그의 부하였던 안크티피의 기념물이 남아 있으며, 토리노 파피루스에서도 그의 이름을 찾아볼 수 있다(토리노 파피루스 4-20). 메리카레라는 이름도 전해지나, 제9왕조가 아닌 제10왕조의 파라오일 가능성이 제기된다. 이 외에도 토리노 파피루스에는 케티 4세(메리이브레), 세넨, 셰드, 흐 등 여러 이름이 기록되어 있으나(토리노 파피루스 4-21 ~ 4-26), 이들의 존재나 통치에 대해서는 거의 알려진 바가 없다. 전반적으로 제9왕조 왕들의 권력과 영향력은 고왕국 파라오들에 비해 미미했던 것으로 보인다.[18]

한편, 헤라클레오폴리스 마그나 왕국의 남쪽에는 강력하고 부유한 지방이었던 아슈트(Siut 또는 아수트)에서 저명한 노마르크(지방관) 가문이 등장했다.[17] 이들은 무덤 비문을 통해 헤라클레오폴리스 마그나 왕실과 긴밀한 관계를 유지했음을 알 수 있다. 이 비문들은 당시의 정치 상황을 보여주는 중요한 자료로, 아슈트의 노마르크들이 운하를 건설하고, 세금을 감면하며, 풍성한 수확을 거두고, 가축 떼를 키우며, 군대와 함대를 유지했음을 기록하고 있다.[17] 아슈트 지방은 북부의 헤라클레오폴리스 마그나 왕조와 남부의 테베 세력 사이에서 완충 지대 역할을 했으며, 아슈트의 귀족들은 남쪽에서 올라오는 테베 왕들의 공격을 가장 먼저 막아내는 역할을 수행했다.[17]

4. 4. 제10왕조

하이집트의 헤라클레오폴리스 마그나를 중심으로 제9왕조에 이어 제10왕조가 등장했다.[12] 이들은 헤라클레오폴리스 왕조로 함께 묶이며, 토리노 파피루스에는 두 왕조를 합쳐 총 18명의 파라오가 있었다고 기록되어 있다.제10왕조의 파라오로 추정되는 인물들은 다음과 같다.

- 케티 5세(와카레)

- 메리?

- 세?레 케티

- 케티 6세

- 케티 7세

- 메리카레

- 기타 이름이 알려지지 않은 파라오 3명

제10왕조 역시 멤피스의 약화된 권력을 기반으로 성립되었으나, 이를 뒷받침하는 고고학적 증거는 부족하며 당시 나일강 유역의 인구가 급격히 감소했던 것으로 보인다.[12]

헤라클레오폴리스 왕국의 남쪽에 위치했던 아슈트 지방의 강력한 노마르크(지방관)들은 제9왕조 시기와 마찬가지로 제10왕조 시기에도 헤라클레오폴리스 왕가와 긴밀한 관계를 유지하며 남쪽의 테베 세력에 대한 방어선 역할을 했을 것으로 추정된다.[17] 이들은 운하 건설, 세금 감면, 군대 유지 등을 통해 지역을 다스렸다.[17]

4. 5. 제11왕조

헤라클레오폴리스 왕국 건설과 동시에 상이집트 침공이 있었다는 주장이 있으며, 이 시기에 테베를 중심으로 왕조가 세워져 제11왕조와 제12왕조를 이루게 되었다.[19] 이 왕조는 테베의 지방관이었던 인테프의 후손으로 여겨지는데, 그는 종종 "남쪽 문의 수호자"라고 불렸다.[20] 인테프 1세는 상이집트를 남쪽의 독립적인 통치 기구로 조직한 공로를 인정받지만, 스스로 왕위를 주장하지는 않은 것으로 보인다. 그러나 그의 후계자들은 나중에 그에게 왕의 칭호를 추존했다.[21]그의 후계자 중 한 명인 인테프 2세는 아비도스에서 북쪽으로 공격을 시작했다. 기원전 2060년경까지 인테프 2세는 네켄의 총독을 물리치고 남쪽으로 엘레판틴까지 영토를 확장하였다. 그의 뒤를 이은 인테프 3세는 아비도스 정복을 완료하고 헤라클레오폴리스 왕들을 상대로 중이집트로 진격하였다.[22]

제11왕조의 첫 세 왕(모두 인테프라는 이름을 가짐)은 제1중간기의 마지막 세 왕들이기도 했으며, 그 뒤를 이어 모두 멘투호테프라는 이름을 가진 왕들이 계승하였다. 멘투호테프 2세(네브헤페트라)는 기원전 2033년경 헤라클레오폴리스 왕들을 최종적으로 물리치고 이집트를 재통일하여 제11왕조를 계속 이어나갔으며, 이집트를 이집트 중왕국 시대로 이끌었다.[22]

참조

[1]

서적

The Oxford encyclopedia of ancient Egypt

The American University in Cairo Press

[2]

서적

An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt

Blackwell Publishing

[3]

서적

Historiographie in der Antike

https://books.google[...]

Walter de Gruyter

2008-08-27

[4]

서적

Egypt of the Pharaohs

Oxford University Press

[5]

서적

A History of the Ancient Egyptians

Charles Scribner's Sons

[6]

웹사이트

The First Intermediate Period

http://www.saylor.or[...]

2012-04-04

[7]

서적

Egypt of the Pharaohs

Oxford University Press

[8]

서적

Pharaonic Inscriptions From the Southern Eastern Desert of Egypt

https://books.google[...]

Eisenbrauns

[9]

서적

A History of the Ancient Egyptians

Charles Scribner's Sons

[10]

서적

Egyptian Art

Phaidon Press Limited

[11]

웹사이트

Water, irrigation and their connection to State Power in Egypt

https://web.archive.[...]

Yale University

[12]

서적

Egypt of the Pharaohs

Oxford University Press

[13]

서적

The Scepter of Egypt: A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in The Metropolitan Museum of Art. Vol. 1, From the Earliest Times to the End of the Middle Kingdom

http://www.metmuseum[...]

[14]

서적

A History of the Ancient Egyptians

Charles Scribner's Sons

[15]

서적

A History of Egypt: From the Earliest Times to the End of the XVIIIth Dynasty

The Macmillan Company

[16]

서적

An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt

Blackwell Publishing

[17]

서적

A History of the Ancient Egyptians

Charles Scribner's Sons

[18]

서적

A History of Egypt: From the Earliest Times to the End of the XVIIIth Dynasty

The Macmillan Company

[19]

서적

A History of Egypt: From the Earliest Times to the End of the XVIIIth Dynasty

The Macmillan Company

[20]

서적

A History of Egypt: From the Earliest Times to the End of the XVIIIth Dynasty

The Macmillan Company

[21]

서적

A History of Egypt: From the Earliest Times to the End of the XVIIIth Dynasty

The Macmillan Company

[22]

서적

A History of the Ancient Egyptians

Charles Scribner's Sons

[23]

서적

An Introduction to the Archaeology of Ancient Egypt

Blackwell Publishing

[24]

간행물

Tell Ras Budran (Site 345): Defining Egypt's Eastern Frontier and Mining Operations in South Sinai during the Late Old Kingdom (Early EB IV/MB I)

The American Schools of Oriental Research

[25]

서적

Egyptian Art

Phaidon Press Limited

[26]

서적

The Art of Ancient Egypt

Harvard University Press

[27]

웹사이트

Stela of the Gatekeeper Maati

https://www.metmuseu[...]

2018-12-03

[28]

웹사이트

British Museum

https://www.britishm[...]

2018-12-06

[29]

서적

Egyptian Art

Phaidon Press Limited

[30]

서적

Egyptian Art

Phaidon Press Limited

[31]

서적

Egyptian Art

Phaidon Press Limited

[32]

문서

古代エジプト語ではセバトと呼ばれたが、ギリシア語に由来するノモスの表記が慣習的に広く普及している。

[33]

문서

屋形ら 1998

[34]

문서

マネトは紀元前3世紀のエジプトの歴史家。彼はエジプト人であったが、ギリシア系王朝プトレマイオス朝に仕えたためギリシア語で著作を行った。

[35]

문서

アフリカヌスの引用による。エウセビオス版では5人の王が75日間とする。

[36]

서적

フィネガン 1983

[37]

서적

屋形ら 1998

[38]

서적

スペンサー 2009

[39]

서적

屋形ら 1998

[40]

문서

고대 이집트어: 넨・네스(Hwt-nen-nesu)

[41]

서적

クレイトン 1999

[42]

서적

屋形ら 1998

[43]

서적

フィネガン 1983

[44]

서적

ドドソン, ヒルトン 2012

[45]

서적

スペンサー 2012

[46]

서적

クレイトン 1999

[47]

서적

屋形ら 1998

[48]

서적

フィネガン 1983

[49]

서적

フィネガン 1983

[50]

서적

屋形訳 1978

[51]

서적

屋形訳 1978

[52]

서적

屋形訳 1978

[53]

서적

屋形訳 1978

[54]

서적

屋形ら 1998

[55]

서적

屋形訳 1978

[56]

서적

屋形訳 1978

[57]

서적

屋形訳 1978

[58]

서적

屋形ら 1998

[59]

서적

近藤 1997

[60]

서적

近藤 1997

[61]

서적

近藤 1997

[62]

서적

ウィルキンソン 2015

[63]

서적

ウィルキンソン 2015

[64]

서적

Fagan 2004

[65]

문서

혼란기로 통일왕조 없음

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com