제논 (황제)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

제논은 5세기 후반 동로마 제국의 황제였다. 본래 이사우리아 출신으로, 레오 1세에 의해 등용되어 아리아드네와 결혼하고 그리스식 이름 제논을 사용했다. 그는 아스파르를 견제하고 황제의 사위가 되었으나, 이사우리아인이라는 배경과 야만족 출신이라는 이유로 콘스탄티노폴리스 시민들에게 인기가 없었다. 제논은 여러 차례 반란에 직면했으며, 바실리스쿠스에게 폐위당하고 이사우리아로 피신하기도 했다. 그는 헤노티콘을 발표하여 종교적 갈등을 해결하려 했으나 실패했고, 491년 사망 후 아나스타시우스 1세가 황위를 계승했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 491년 사망 - 장수왕

장수왕은 광개토왕의 맏아들로 즉위 후 연호를 사용하고 광개토대왕릉비 등을 건립하여 고구려의 위상을 드높였으며, 평양으로 천도하여 남진 정책을 추진하고 백제를 공격하여 한반도 중부 지역에 대한 영향력을 확대하다가 97세의 나이로 사망했다.

2. 어린 시절

제논은 이사우리아 출신으로, 본명은 '''타라시코디사 루숨블라오테오테스'''였다. 레오 1세는 게르만족 출신 실력자 아스파르를 견제하기 위해 제논을 등용하고, 자신의 딸 아리아드네와 결혼시켰다. 결혼 후 제논은 그리스식 이름으로 개명했다.[1] 이후 이사우리아인들은 레오 1세의 비호를 받으며 권력을 행사했다.

제논의 원래 이름은 타라시스, 또는 타라시코디사였으며, 이소리아어로 '타라시스의 아들 코디사'를 의미한다.[1] 그는 킬리키아의 루섬블라다에서 태어났으며, 이 도시는 나중에 제논을 기리기 위해 제노폴리스로 개명되었다.[2]

제논의 고향은 킬리키아 이소리아의 루섬블라다로, 훗날 제노폴리스로 개칭되었다.[2] 아버지의 이름은 코디사, 어머니는 랄리스, 형제는 롱기누스였다.[1] 제논은 콘스탄티노폴리스 귀족 가문 출신 아르카디아와 처음 결혼했고, 그녀의 조각상은 아르카디우스 목욕탕 근처에 세워졌다.[3] 전승에 따르면 제논은 아르카디아와의 사이에서 제논이라는 아들 외에 힐라리아와 테오피스테라는 두 딸을 두었으나, 역사적 자료에는 아들 제논만 확인된다.[50]

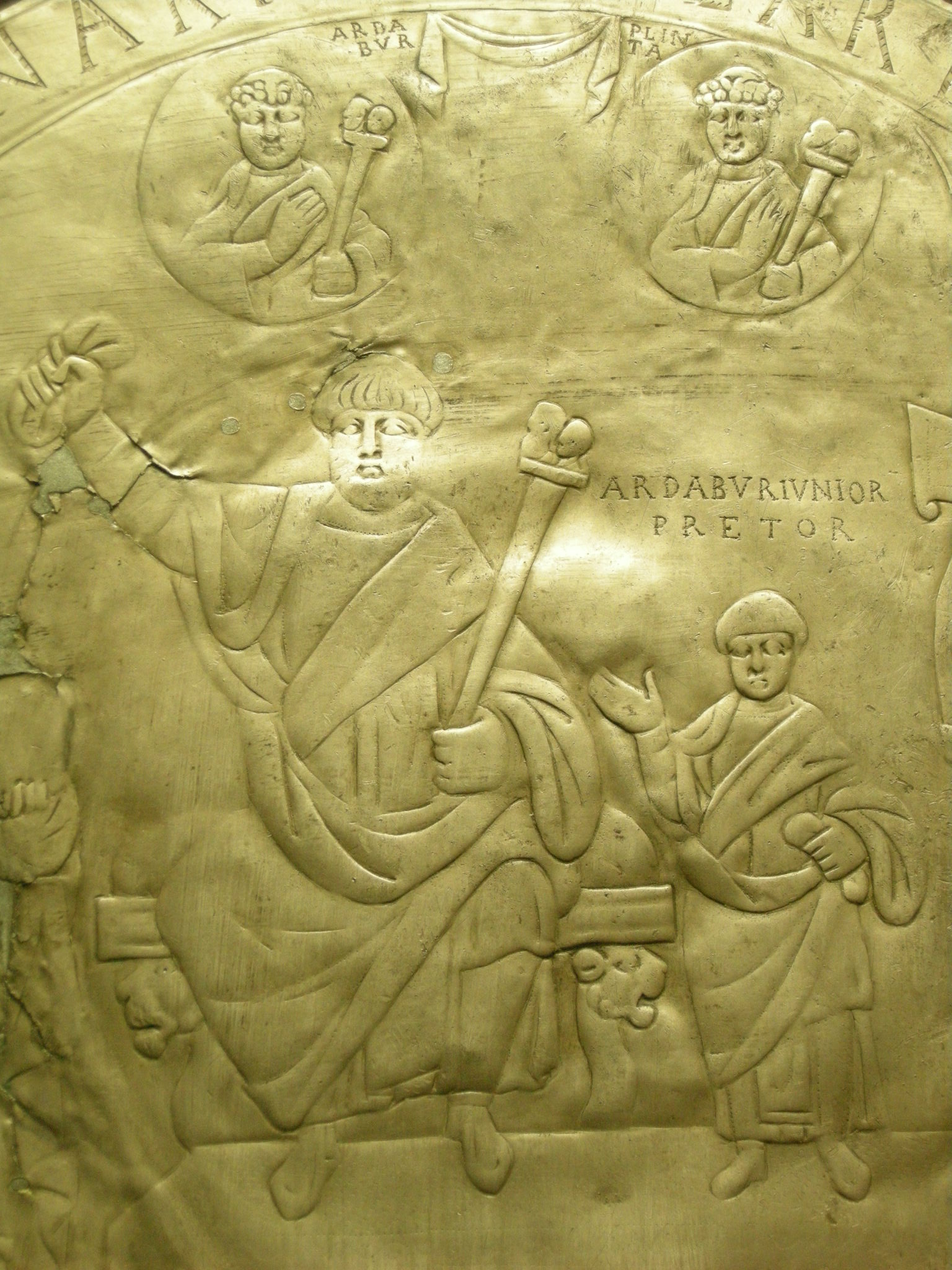

460년대 중반, 동로마 황제 레오 1세는 군대 내 게르만족 세력, 특히 알란족 출신 군사령관 아스파르의 영향력을 견제하고자 이사우리아인들을 등용했다.[7] 제논(당시 타라시코데사)도 이때 고용되었으며, 466년 아스파르의 아들 아르다부르를 사산 제국과의 내통 혐의로 고발하여 레오 1세의 신임을 얻었다.[57] 레오는 타라시스의 충성에 대한 보상으로 그를 comes domesticorum으로 임명했다.[3] 465년, 레오와 아스파르의 갈등 속에서 타라시스는 황제의 편에 서며 입지를 강화했다.[9] 그 후 레오 1세의 딸 아일리아 아리아드네와 결혼하고 그리스식 이름 '''제논'''으로 개명했으며,[57] 467년에는 아들 레오 2세가 태어났다.[58]

3. 즉위 과정

이소리아인들은 타우루스 산맥 중심부에 살았으며, 로마인들에게 야만인으로 여겨졌지만, 아리우스주의가 아닌 정통 기독교인이었기에 왕위 계승에서 배제되지는 않았다.[2]

460년대 중반, 동로마 황제 레오 1세는 군대 내 게르만족의 영향력을 견제하고자 알란족 출신 ''군사령관'' 아스파르의 대항마로 타라시스와 이소리아인들을 콘스탄티노폴리스로 불러들였다.[7] 464년, 타라시스는 아스파르의 아들 아르다부르가 사산 왕조와 내통한 증거를 레오 1세에게 폭로하여 아르다부르를 실각시키고, 레오 1세의 신임을 얻어 ''comes domesticorum''에 임명되었다.[3] 465년에는 레오 1세와 아스파르의 갈등 속에서 황제를 지지하며 입지를 강화했다.[9]

타라시스는 로마인들에게 더 친숙하게 다가가기 위해 그리스식 이름인 제논으로 개명하고, 466년 중후반에 레오 1세의 딸 아리아드네와 결혼했다.[10] 467년에는 아들 레오가 태어났는데, 레오 1세의 유일한 아들이 유아기에 사망했기 때문에 레오 2세는 황위 계승자가 되었다.[10]

제논은 469년에 집정관 직을 수행하고 트라키아의 군사령관으로 임명되어 원정을 이끌었으나, 아스파르에게 매수된 병사들 때문에 세르디카로 피신해야 했다.[12] 이후 제논은 칼케돈으로 이동하여 ''동방의 군사령관''으로 임명되었고, 안티오크에 머물며 단성론을 지지했다.[13]

471년, 레오 1세는 아스파르와 아르다부르를 살해했고, 제논은 콘스탄티노플로 돌아와 ''현임 군사령관''이 되었다.[16] 474년 레오 1세가 사망하면서 제논과 아리아드네의 아들 레오 2세가 황제가 되었고, 제논은 공동 황제가 되었다. 그해 11월 레오 2세가 사망하면서 제논은 단독 황제가 되었다.[63]

3. 1. 첫 번째 즉위와 퇴위 (474년 - 475년)

레오 1세가 474년에 사망하자, 그의 외손자이자 제논의 아들인 레오 2세가 7세의 나이로 황제에 즉위했다. 제논은 아들의 즉위와 동시에 공동 황제가 되었고, 그해 11월 레오 2세가 사망하자 단독 황제가 되었다. 제논은 즉위 후 북아프리카의 반달왕국과의 전쟁을 마무리 지었으나, 장인 레오 1세의 처남인 바실리스쿠스와 황태후 베리나의 음모로 인해 제위를 빼앗기고 이사우리아의 산악 지대로 도망쳤다.[20]

475년 1월 9일,[21] 제논은 아내와 어머니, 일부 이사우리아인 동료 및 황실 보물과 함께 콘스탄티노폴리스를 떠나 이사우리아로 도망쳐야 했다. 일루스와 트로쿤데스는 그를 쫓아 보냈고, 제논은 요새에 스스로를 가두어야 했으며, 일루스는 그를 포위했고, 제논의 형제 롱기누스를 포로로 잡았다.[20]

그러나 음모자들은 곧 서로 갈등을 겪었다. 바실리스쿠스는 스스로 왕위를 차지하고 베리나의 연인이자 후보자인 파트리키우스를 죽였다. 그는 또한 폭도들이 콘스탄티노폴리스에 남아 있는 모든 이사우리아인들을 죽이도록 허용했는데, 이는 이사우리아 출신 장군 일루스와 트로쿤데스와의 관계를 손상시키는 사건이었다. 바실리스쿠스는 그의 조카 아르마투스를 ''마기스테르 밀리툼''으로 임명하여 테오도리쿠스 스트라보를 소외시켰다. 제논이 돈을 남기지 않았기 때문에, 바실리스쿠스는 무거운 세금을 부과해야 했다. 마지막으로, 그는 단성설을 지지함으로써 교회를 소외시켰다. 콘스탄티노폴리스 사람들은 또한 도시의 여러 부분을 태운 큰 화재의 책임이 그에게 있다고 비난했다. 원로원의 비밀 지원과 제논이 지불한 뇌물로, 일루스는 입장을 바꾸기로 동의하고 그의 군대를 제논의 군대와 합쳐 콘스탄티노폴리스로 진군했다. 바실리스쿠스는 대중의 지지를 회복하려고 시도했고, 그의 조카 아르마투스의 지휘 아래 제논에 맞서 또 다른 군대를 보냈다. 제논은 아르마투스에게 뇌물을 주는 데 성공하여 그의 ''마기스테르 밀리툼 프라에센탈리스''의 직위를 평생 보장하고 그의 아들(바실리스쿠스라고도 함)을 ''카이사르''로 승진시키겠다고 약속했다. 아르마투스의 군대는 콘스탄티노폴리스로 진군하는 동안 제논의 군대를 가로막는 데 실패했다.[20]

3. 2. 바실리스쿠스의 반란과 제논의 복위 (475년 - 476년)

475년 1월, 레오 1세의 아내 베리나, 레오 1세의 의붓 동생 바실리스쿠스, 바실리스쿠스의 조카 아르마투스, 이사우리아인 장군 일루스, 고트족 장군 테오도리크 스트라보 등의 연합 세력이 제논에 대한 대규모 반란을 일으켰다.[64] 제논은 반란군과의 대결을 피해 고향 이사우리아로 도망쳤다.[66] 이때 제논의 동생 롱기누스는 도망치지 못하고 일루스에게 포로로 잡혔다.

바실리스쿠스는 스스로 황제를 칭하고, 아들 마르쿠스를 공동 황제로 임명했다.[66] 그러나 바실리스쿠스는 콘스탄티노폴리스 사람들의 마음을 돌아서게 했고, 결국 제논에게 붙잡혀 죽임을 당했다. 바실리스쿠스는 조카 아르마투스에게 마기스테르 밀리툼 지위를 주려 했지만, 이는 테오도리크 스트라보를 격분시켰다.[64] 또한 바실리스쿠스는 콘스탄티노폴리스에서 미움을 받던 이사우리아인을 학살했는데, 이는 일루스에게 불만을 품게 만들었다.[64] 결국 바실리스쿠스의 진영에서 테오도리크 스트라보가 이탈했고, 일루스도 제논에게 붙어 제논과 함께 콘스탄티노폴리스로 진군을 시작했다.[67]

제논은 아르마투스에게 마기스테르 밀리툼 지위와 아르마투스의 아들 바실리스쿠스를 부제로 삼을 것을 약속하며 아르마투스를 배신하게 만들었다.[67] 이듬해 476년, 제논은 아무런 저항 없이 콘스탄티노플로 입성하여, 바실리스쿠스와 마르쿠스 두 황제를 체포하여 처형했다.[67] 제논은 아르마투스와 바실리스쿠스 부자를 부제로 삼았지만, 이듬해 477년에는 아르마투스를 암살하고, 아들 바실리스쿠스도 수도원에 넣어 부제 지위를 박탈했다.[67]

제논은 반란에 참여했던 테오도리크 스트라보를 마기스테르 밀리툼에서 해임하고, 대신 테오도리크를 마기스테르 밀리툼으로 임명했다.[67] 제논은 테오도리크를 파트리키 (귀족)로 삼았고,[67][68] 테오도리크 스트라보의 토벌을 명령했다.[67] 그러나 테오도리크는 테오도리크 스트라보에 의해 설득되어, 테오도리크 스트라보의 진영으로 항복했다.[70] 결국 제논은 478년에 테오도리크 스트라보를 마기스테르 밀리툼 지위로 복귀시키는 조건으로 테오도리크 스트라보와의 화해를 이루었다.[70]

4. 통치 기간

제논의 통치 기간은 여러 차례의 반란과 종교 문제로 점철되었다.

475년, 레오 1세의 아내 베리나와 그녀의 오빠 바실리스쿠스 등이 일으킨 반란으로 제논은 수도 콘스탄티노폴리스를 떠나 고향 이사우리아로 피신해야 했다.[64][65] 바실리스쿠스는 황제가 되었으나 실정을 거듭하여 민심을 잃었고, 제논은 477년 콘스탄티노폴리스로 돌아와 제위를 되찾았다.[20]

제논은 복위 후 반란에 가담했던 아르마투스를 처형하고 그의 재산을 몰수했다.[27][28][29] 479년에는 황실 서열이 더 높다고 주장하는 마르키아누스의 반란을 진압했고,[33] 483년에는 일루스의 반란이 일어났다.

제논은 동고트족의 족장 테오도리쿠스를 시켜 반란을 진압하게 했다. 당시 동고트족은 로마 제국 내에서 푀데라티로 거주하고 있었으나, 제논은 이들을 통제하기 어려워했다. 488년, 제논은 테오도릭 대왕과 협약을 맺어 서로마 제국의 오도아케르를 몰아내면 그 영토를 동고트족에게 주기로 하고, 테오도릭과 모든 동고트족을 서방으로 보냈다.[39]

제논의 제위 말기에는 로마 제국 내 종교 문제가 심각했다. 451년 칼케돈 공의회에서 그리스도 단성론이 이단으로 지목되었으나, 제국 내에서는 여전히 논란이 계속되었다. 482년, 제논은 〈헤노티콘〉(''Henotikon'')을 발표하여 양측을 중재하려 했으나, 교황 심플리치오와 교황 펠릭스 3세의 분노를 사 아카키우스 분열로 이어졌다.

491년 4월 9일, 제논은 뇌전증으로 사망했고, 그의 미망인 아리아드네는 디라키온 출신의 아나스타시우스를 다음 황제로 추대했다.

4. 1. 서로마 제국의 멸망 (476년)

476년, 이탈리아 반도에서 로마 황제 로물루스 아우구스툴루스가 폐위되었다.[71] 레오 1세는 474년에 인척인 율리우스 네포스를 서로마 황제로 임명하여 이탈리아 본토로 보냈지만,[71][72] 율리우스 네포스는 475년에 서로마 제국의 군사령관 오레스테스에게 추방되었고,[71] 오레스테스의 아들 로물루스 아우구스툴루스가 로마 황제로 선언되었다.[71] 그러나 제논은 로물루스 아우구스툴루스를 정당한 서로마 황제로 인정하지 않았고, 율리우스 네포스도 달마티아에서 여전히 서로마 황제를 칭하고 있었기 때문에 콘스탄티노폴리스 궁정에서는 로물루스 아우구스툴루스의 폐위가 정당한 행위로 여겨졌다.[71]같은 해 로마의 원로원은 제논에게 "더 이상 서방 담당 황제는 필요 없다"는 결의와 함께 서로마 황제의 제관과 자색 의복을 전달했다. 제논은 로물루스 아우구스툴루스 폐위에 공을 세운 스키리족 장군 오도아케르에게 파트리키 지위와 로마 황제의 대리인으로서 이탈리아 본토를 통치할 법적 권한을 부여했다.[65][73] 달마티아에서 서로마 황제를 칭하고 있던 율리우스 네포스도 사절단에 동석하고 있었기 때문에,[72] 제논은 율리우스 네포스의 체면을 세워주기 위해 그를 서로마 황제로 받아들이는 것을 제안했다.[72] 원로원은 제논의 제안에 반대했지만, 오도아케르는 타협하여 제논의 제안을 받아들였다. 오도아케르는 율리우스 네포스에게 충성한다는 증표로 새로 발행한 금화에 그의 이름과 초상을 새겼지만, 율리우스 네포스를 이탈리아 본토로 맞아들이지는 않았다. 480년 율리우스 네포스가 정체불명의 인물에게 살해되면서 동방 황제 제논이 로마 제국의 유일한 황제가 되었다. 오도아케르는 제논을 위해 율리우스 네포스 사후 달마티아의 혼란을 수습하고,[75][74] 반달 왕국의 왕 가이세리크와 협상하여 시칠리아 섬의 일부를 서로마 제국에 반환시켰으며,[75] 487년에는 이탈리아로 침입한 루기족의 왕을 항복시켜 끌려가 있던 로마 시민들을 되찾았다.[75][74] 제논과 오도아케르는 적어도 488년까지 좋은 관계를 유지했다.[75]

4. 2. 잦은 반란

바실리스쿠스는 황제가 되었으나 거듭된 실정으로 민심을 잃었고, 그사이 제논은 이사우리아에서 돌아와 477년 7월 콘스탄티노폴리스의 제위를 약 20개월 만에 되찾았다.[20] 복위 후 제논은 아르마투스의 ''마기스테르 밀리툼 프라에센탈리스'' 칭호를 유지시키고 ''파트리키우스'' 지위 및 그의 아들 바실리스쿠스를 니케아의 ''카이사르''로 임명했으나,[26] 477년에 일루스의 선동으로 아르마투스를 처형하고 재산을 몰수했으며, 아들 바실리스쿠스는 성직자로 서품했다.[27][28][29]479년에는 황실 서열이 제논보다 높다고 주장하는 마르키아누스의 반란을 이사우리아 출신 일루스의 도움으로 물리쳤다.[33] 483년에는 황궁 집사장으로 승진한 일루스와 불화가 생겨 반란이 일어났다.

테오데미르의 아들 모에시아 동고트족 지도자 테오도리크 대왕과 트라키아 동고트족 지도자 테오도리크 스트라보의 공격은 472년부터 끊임없는 위험이었다. 제논은 그들을 서로 대립시키려 했지만, 그들은 왕조 경쟁에서 이득을 얻었다.[39] 레오 2세 사후 테오도리크 스트라보는 제논에게 반란을 일으켰다.[36][37] 476/477년 제논은 스트라보의 경쟁자 테오도리크와 동맹을 맺고 스트라보를 공격하게 했다. 제논은 두 테오도리크가 서로 공격하도록 계획했다.[29] 테오도리크는 사운디스 산에서 로마 증원군 대신 강력한 요새에 있는 스트라보 군대를 발견했고, 두 테오도리크는 모에시아 동고트족 정착 영토 확장을 공동 요청했다.[38] 제논은 테오도리크를 매수하려 했으나 실패했고, 스트라보는 제논과 합의하여 재산, 13,000명 병사 급여, 팔라티나 부대 지휘권, ''마기스터 밀리툼'' 칭호를 받았다.[38] 그러나 스트라보의 30,000명 군대는 여전히 위협이었고, 제논은 불가르족에게 트라키아 고트족 기지를 공격하게 했다. 480/481년 스트라보는 불가르족을 격파 후 콘스탄티노플로 향했으나, 병사 문제로 그리스로 돌아가던 중 사고사했다.[38]

481년 스트라보 사후, 테오도리크 대왕은 전체 동고트족 왕이 되어 발칸 반도에서 문제의 근원이 되었다. 제논은 테오도리크와 동맹을 맺고 ''마기스터 밀리툼 프레젠탈리스'' 및 484년 집정관으로 임명했다. 제논은 테오도리크에게 일루스와 레온티우스를 공격하게 했으나, 486년 테오도리크는 반란을 일으켜 콘스탄티노플을 공격, 도시 물 공급을 끊었다. 제논은 평화를 맺고 테오도리크와 합의, 동고트족이 이탈리아를 침략하여 오도아케르와 싸우고 새 왕국을 세우도록 했다(487).[39]

4. 2. 1. 마르키아누스의 반란 (479년)

마르키아누스는 서로마 황제 안테미우스(467–472)의 아들이자 황제 마르키아누스(450–457)의 외손자였다. 그는 아리아드네의 여동생 레온티아와 결혼하여 제논의 매형이었으며, 467년과 472년에 두 번이나 집정관을 지냈다.479년, 마르키아누스는 제논을 전복하고 자신이 왕위를 차지하려 했다. 그는 형제들인 프로코피우스 안테미우스와 로물루스의 도움을 받아 시민과 외국인으로 구성된 병력을 콘스탄티노폴리스의 카이사리우스의 집, 테오도시우스 포룸 남쪽에 집결시켰다. 그들은 동시에 황궁과 제논의 지지자였던 일루스의 집으로 진격했다. 황제는 반역자들의 손에 거의 넘어갈 뻔했는데, 그들은 낮 동안 황실군을 압도했고, 시민들은 지붕에서 그들을 공격했다. 그러나 밤중에 일루스는 인근 칼케돈에 주둔하고 있던 이사우리아 부대를 콘스탄티노폴리스로 이동시켰고, 마르키아누스의 병사들을 매수하여 제논이 도망칠 수 있도록 했다. 다음 날 아침, 마르키아누스는 자신의 상황이 절망적이며 테오도리크 스트라보로부터의 지원군이 제때 도착하지 않을 것임을 깨닫고 성 사도 교회로 피신했지만, 그의 형제들과 함께 체포되었다.[33]

제논은 마르키아누스와 그의 형제들을 카이사레아 마자카로 보냈다. 그들은 탈출을 시도했지만, 마르키아누스는 붙잡혀 타르수스(킬리키아)에서 수도사가 되거나,[34] 파푸리우스 요새의 이사우리아에 갇히게 되었다. 그는 두 번째 탈출을 시도했고 이번에는 성공했지만, 새로운 병력을 모아 앙키라를 공격한 후, 일루스의 형제인 트로쿤데스에게 패배하여 붙잡혔다.[33]

4. 2. 2. 일루스와 레온티우스의 반란 (484년 - 488년)

제논은 일루스가 일으킨 반란을 진압하기 위해 동고트족의 족장 테오도릭 대왕을 콘스탄티노폴리스로 불렀다. 당시 동고트족은 로마 제국 내에서 푀데라티로 거주하고 있었으나, 제논은 이들을 통제하기 어려워했다. 488년, 제논은 테오도릭 대왕과 협약을 맺어 서로마 제국의 오도아케르를 몰아내면 그 영토를 동고트족에게 주기로 하고, 테오도릭과 모든 동고트족을 서방으로 보냈다.[39]한편, 동방군 사령관으로 임명된 이사우리아 출신 장군 일루스는 동방에서 자신의 지위를 굳히고 있었다.[76] 일루스는 베리나와 롱기누스를 인질로 잡고 있었는데, 제논은 이사우리아 출신 장군 레온티우스를 사자로 파견하여 일루스에게 인질 석방을 요구했다.[82] 그러나 레온티우스는 일루스를 설득하여 베리나를 석방시키기는커녕 베리나에게 설득당했고, 일루스 또한 인질 석방을 거부했다. 이에 제논은 콘스탄티노폴에 남아 있던 일루스의 일족으로부터 재산을 몰수하고 그들을 콘스탄티노폴에서 추방했다.[82] 이에 베리나와 일루스는 484년 제논의 폐위와 레온티우스의 황제 즉위를 선언하며 제논에게 반란을 일으켰다.[82] 제논은 일루스를 동방군 사령관에서 해임하고 스키타이인 출신 장군 요하네스를 동방군 사령관으로 임명했으며[82], 요하네스에게 테오도리크가 이끄는 고트족 군단을 주어 일루스와 레온티우스를 토벌하도록 명령했다.[82] 일루스와 레온티우스는 고향인 이사우리아에서 농성했고, 요하네스는 이들을 공략하는 데 4년을 소요했다.[82]

4. 3. 동고트족과의 관계

제논은 콘스탄티노폴리스에 인질로 있던 동고트족 족장의 아들 테오도리쿠스를 시켜 여러 반란을 진압하게 했다. 당시 동고트족은 로마 제국 내에서 푀데라티로 거주하고 있었으나, 제논은 이들을 점점 통제하기 어려워했다. 488년 제논은 테오도릭 대왕과 협약을 맺어 서로마 제국의 오도아케르를 쫓아내면 그 영지를 동고트족에게 주기로 하고 서방으로 보냈다. 테오도릭은 모든 동고트족을 이끌고 서방으로 떠났고, 제논은 비로소 평화로운 통치를 할 수 있었다.[39]당시 제국에는 두 명의 동고트족(Ostrogoth) 지도자가 있었다. 한 명은 테오데미르의 아들이자 모에시아(Moesia) 동고트족의 지도자인 아말(Amal) 출신 테오도릭 대왕(Theoderic the Amal)이었고, 다른 한 명은 트라키아(Thracia) 동고트족의 지도자인 테오도리크 스트라보(Theodoric Strabo)였다. 472년부터 이들은 지속적으로 제국에 위협이 되었는데, 제논은 때때로 그들을 서로 대립시키려 했지만, 그들은 오히려 왕조 경쟁에서 이득을 얻었다. 제논이 그들이 콘스탄티노플을 공격하지 않도록 막은 것은 급여와 높은 지휘권을 제공했기 때문이다.

레오 2세가 죽자 테오도리크 스트라보는 제논에게 반란을 일으켰다. 그의 지원은 제논을 전복하고 바실리스쿠스(Basiliscus)를 비잔틴 왕좌에 올리는 데 중요했지만(475), 테오도리크와 바실리스쿠스는 사이가 틀어졌다. 476년 제논이 콘스탄티노플(Constantinople)로 돌아와 바실리스쿠스를 물리쳤을 때, 스트라보는 도시를 방어하지 않았다.[36][37]

476/477년에 제논은 스트라보의 경쟁자인 아말 출신 테오도리크와 동맹을 맺고 스트라보를 공격하라고 명령했다. 트라키아 고트족의 지도자는 황제에게 사절단을 보내 평화를 제안하고 모에시아 출신 테오도리크를 비난했다. 제논은 이 제안이 더 큰 음모를 숨기고 있음을 깨닫고 원로원과 군대를 설득하여 스트라보를 공공의 적으로 선포했다.[29]

제논의 계획은 두 테오도리크가 서로 공격하도록 하는 것이었다. 그는 막대한 로마 군대의 지원을 약속하며 아말 출신 테오도리크를 스트라보(마르키아누스(Marcianus)의 반란을 지원)에 대항하여 보냈다(478). 아말 출신 테오도리크는 사운디스 산(Mount Soundis)을 통해 도착했지만, 기대했던 로마 증원군은 찾을 수 없었고, 대신 강력한 요새에 있는 테오도리크 스트라보의 군대를 발견했다. 두 테오도리크는 황제에게 공동으로 요청하여 모에시아에 있는 동고트족의 정착 영토를 남쪽으로 확장하기로 합의했다.[38]

제논은 아말을 매수하여 두 테오도리크를 분열시키려 했지만, 그는 뇌물을 거절했다. 제국군은 초기에는 성공을 거두었지만, 제논은 자신의 이점을 활용하지 않고 아말이 트라키아 서쪽으로 이동하여 가는 길에 영토를 약탈하도록 허용했다. 아말이 멀리 떠나자 스트라보는 제논과 합의했다. 스트라보는 자신의 재산과 13,000명의 병사 급여, 두 개의 "팔라티나(palatina)" 부대 지휘, 그리고 다시 "마기스터 밀리툼(magister militum)" 칭호를 받게 되었다.[38] 그러나 30,000명 규모의 테오도리크 스트라보 군대는 여전히 제논에게 위협이 되었고, 그는 불가르족(Bulgars)에게 트라키아 고트족의 기지를 공격하도록 설득했다. 스트라보는 480/481년에 불가르족을 격파하고 콘스탄티노플로 향했지만, 병사들과의 문제에 대처해야 했고, 승리를 활용하지 못하고 그리스로 돌아갈 수밖에 없었다. 돌아오는 길에 그는 사고로 사망했다.[38]

481년 테오도리크 스트라보가 죽은 후, 훗날 테오도릭 대왕은 전체 동고트족의 왕이 되었고 발칸 반도에서 계속해서 문제의 근원이 되었다. 제논은 테오도리크와 동맹을 맺고 그를 "마기스터 밀리툼 프레젠탈리스(praesentalis)"이자 484년의 집정관으로 임명했는데, 이는 제국 시민이 아닌 야만인이 이러한 높은 지위에 오른 것은 처음이었다. 제논은 테오도리크에게 일루스(Illus)와 찬탈자 레온티우스(Leontius)와 싸우게 하여 484–488년에 파푸리우스(Papurius)에서 그들을 포위했다. 그러나 486년에 테오도리크는 다시 반란을 일으켜 콘스탄티노플을 공격하고 도시의 물 공급을 끊었다. 제논은 평화를 맺고 테오도리크와 합의하여 동고트족이 이탈리아를 침략하여 레온티우스를 지지한 오도아케르(Odoacer)와 싸우고 그곳에 새로운 왕국을 세우도록 했다(487). 이로 인해 동부의 게르만족의 존재는 거의 사라졌다.[39]

4. 4. 종교 문제와 헤노티콘

당시 동로마 제국에서는 콘스탄티노폴리스에서는 양성설이, 지방의 속주 도시에서는 단성설이 우세했다.[88] 제논 자신은 단성설에 동정적이었지만,[89] 451년 칼케돈 공의회에서 단성설을 단죄했기에 이 결정을 무시할 수 없었다.[88] 따라서 제논은 단성설과 양성설에 절충안을 제시하여 타협을 시도했다.[90]482년 제논은 콘스탄티노폴리스 총대주교 아카키오스의 동의를 얻어[90] 단성도 양성도 명시하지 않는 애매한 『헤노티콘』(Henotikon영어)을 발포했다.[90][89][91][92] 그러나 이 칙령은 단성설파와 양성설파 모두를 만족시킬 수 없었다.[90][89][91] 로마 교황 펠릭스 3세는 『신앙 통일 칙령』의 무효를 선언하고,[90][93] 이 칙령을 지지하는 콘스탄티노폴리스 총대주교 아카키오스를 484년에 파문했다.[90][92][94][95] 아카키오스는 교황의 파문 선고를 무시하고, 교황의 이름을 이판에서 삭제함으로써 교황에게 대항했다.[90][95] 이로써 아카키오스 분열이라고 불리는 로마 교회와 콘스탄티노폴리스 교회 사이의 심각한 단교가 시작되었고, 이러한 상황은 30년 이상 지속되었다.[90][92][94][95]

5. 죽음

491년 4월 9일 제논은 뇌전증[48][49]으로 죽었고, 제논의 미망인 아리아드네는 디라키온 출신의 아나스타시우스를 다음 황제로 추대했다. 제논은 17년 2개월 동안 통치했다.[47] 그는 후계자가 될 아들이 없었는데, 레오는 474년에 사망했고, 첫째 아들 제논은 궁정에서 생활하는 동안 젊은 나이에 사망했다.[50] 아리아드네가 아나스타시우스를 황제로 선택하자, 제논의 형제 롱기누스가 반란을 일으켜 이사우리아 전쟁이 시작되었다.

역사가 게오르기오스 케르드레노스(11세기)와 요안네스 조나라스(12세기)는 아리아드네가 술에 취하거나 급성 질환으로 의식을 잃은 제논을 무덤에 가두었다고 주장한다. 그녀는 지나가는 사람들에게 깨어난 제논이 도와달라고 외치는 소리를 무시하라고 명령했다. 제논은 한동안 자신의 팔을 먹으며 살아남았지만 결국 죽었다. 이것은 자신의 팔이나 손을 먹는 생매장이라는 주제에 대한 최초의 역사적 언급 중 하나이다.[51] 이 이야기는 이전의 동시대 자료에서는 언급되지 않았고, 제논을 적대시했음에도 불구하고 거짓일 가능성이 높다.[52]

어떤 설에 따르면 제논은 관에 안치된 후에 관 속에서 숨을 쉬며 "살려주시오!"라고 사흘 동안 외쳤지만, 모두가 제논을 미워했기에 무시하고 그대로 장례를 치렀다고 한다.[96]

참조

[1]

문서

Tarasis, son of Kodisa, [coming from] Rusumblada

[2]

서적

A history of the later Roman Empire, AD 284–641: the transformation of the ancient world

Wiley-Blackwell

2007

[3]

문서

Croke 2005, pp. 160–161

[4]

서적

Women of Jeme: lives in a Coptic town in late antique Egypt

University of Michigan Press

2002

[5]

문서

Jordanes, 333; Evagrius, ii.15

[6]

서적

A history of the later Roman Empire, AD 284–641: the transformation of the ancient world

Wiley-Blackwell

2007

[7]

문서

Croke 2005, pp. 166–168

[8]

문서

Life of Daniel the Stylite

[9]

문서

Photius's epitome of the first book of Candidus of Isauria's chronicle

[10]

문서

Croke 2005, pp. 172–173

[11]

문서

Croke 2005, pp. 178–179

[12]

문서

Croke 2005, pp. 185–186

[13]

문서

Croke 2005, pp. 188–190

[14]

문서

Justinian Code

[15]

문서

Croke 2005, p. 194

[16]

문서

Croke 2005, p. 198

[17]

간행물

Auctarium Prosperi Havniense

https://archive.org/[...]

[18]

문서

John Malalas, Book XIV, 376.

https://books.google[...]

[19]

서적

Roman Emperors in Context: Theodosius to Justinian

https://books.google[...]

Routledge

2021

[20]

문서

Williams and Friell, pp. 181–183

[21]

문서

Fragmenta Historicorum Graecorum IV – Joannis Ant., fragment 210. "ένάτη

https://iarchive.org[...]

[22]

서적

The Ecclesiastical History of Evagrius Scholasticus

https://books.google[...]

Liverpool University Press

2000

[23]

서적

The Chronicle of John Malalas

https://books.google[...]

Brill

2017

[24]

서적

The Anonymus Valesianus, First Part: History of Theodoric I: Chapter 9: Section 44

https://www.loebclas[...]

Harvard University Press

1939

[25]

웹사이트

Flavius Basiliscus (AD 475–476)

http://www.roman-emp[...]

1998-06-10

[26]

문서

solidus (coin)|solidi and tremissis|tremisses

[27]

문서

Evagrius Scholasticus, Historia Ecclesiae, 3.xxiv

[28]

문서

Suda, s.v. "Ἁρμάτιος"

[29]

서적

The Prosopography of the Later Roman Empire II

Cambridge University Press

1980

[30]

웹사이트

Julius Nepos (19/24 June 474 –

[31]

웹사이트

Romulus Augustulus (475–476 A.D.) – Two Views

http://www.roman-emp[...]

[32]

문서

Williams and Friell, p. 187

[33]

서적

"X.2 The Revolts of Marcian and Illus (A.D. 479–488)"

Dover Books [1923]

1958

[34]

문서

Evagrius Scholasticus, Historia ecclesiastica, 3.26

[35]

문서

Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, volume 2, p. 570

[36]

문서

Martindale 1980, pp. 1073–1074

[37]

서적

Goths

Blackwell Publishing

[38]

서적

History of the Goths

University of California Press

[39]

서적

A history of the later Roman Empire, AD 284–641: the transformation of the ancient world

Wiley-Blackwell

[40]

문서

Historia Ecclesiastica

[41]

서적

History of the Byzantine Empire, 324–1453

University of Wisconsin Press

[42]

서적

Byzantine style, religion and civilization: in honour of Sir Steven Runciman

Cambridge University Press

[43]

서적

Edessa, the Blessed City

Gorgias Press LLC

[44]

문서

Malalas, 15

[45]

문서

Procopius, 5.7

[46]

서적

The Samaritans

Mohr Siebeck

[47]

문서

Book XV, 391

https://books.google[...]

[48]

문서

Malalas, 391.1–4

[49]

문서

Evagrius Scholasticus, 3.29

[50]

문서

Martindale, "Zenon 4", p. 1198

[51]

문서

The passages from Kedrenos and Zonaras are quoted by Michael Whitby, The ecclesiastical history of Evagrius Scholasticus , Liverpool University Press, 2000, p. 164. The theme of the person buried alive, exhumed and found dead after having devoured his hands, is repeated later for other characters, such as the scholastic [[Duns Scotus]] or others less known. See also Claudio Milanesi, Apparent death, imperfect death. Medicine and mentalities in the 18th century, Paris, Payot, 1991, p. 16–17

[52]

간행물

The Tombs and Obits of the Byzantine Emperors (337–1042)

https://www.archive.[...]

2021-06-30

[53]

문서

"Zeno's Game of τάβλη"

[54]

서적

Board and table games from many civilisations

Courier Dover Publications

[55]

서적

Religious drama and the humanist tradition: Christian theater in Germany and in the Netherlands, 1500–1680

Brill

[56]

서적

Henotikon

Taylor & Francis

[57]

문서

尚樹1999、p.123

[58]

문서

尚樹1999、p.124

[59]

문서

オストロゴルスキー2001、p.85

[60]

문서

パランク1976、p.129

[61]

문서

尚樹1999、pp.124-125

[62]

문서

アスパルとアルダブリウスはアリウス派を信仰していたので、カルケドン派の市民はアリウス派の皇帝が誕生することを恐れていた。

[63]

문서

尚樹1999、pp.126-127

[64]

문서

尚樹1999、p.127

[65]

문서

オストロゴルスキー2001、p.86

[66]

문서

尚樹1999、pp.127-128

[67]

문서

尚樹1999、p.128

[68]

문서

岡地1995、pp.82-83

[69]

문서

尚樹1999、pp.128-129

[70]

문서

尚樹1999、p.129

[71]

문서

パランク1976、p.130

[72]

문서

尚樹1999、p.130

[73]

문서

パランク1976、p.127

[74]

백과사전

オドアケル

TBSブリタニカ

[75]

문서

リシェ1974、p.90

[76]

문서

尚樹1999、p.131

[77]

문서

尚樹1999、pp.124-125

[78]

문서

尚樹1999、p.125

[79]

서적

世界の歴史10 西ヨーロッパ世界の形成

中央公論新社

[80]

서적

フランス史[中世]Ⅰ

論創社

[81]

문서

パランク1976、p.131

[82]

문서

尚樹1999、p.132

[83]

문서

尚樹1999、pp.131-132

[84]

문서

岡地1995、p.83

[85]

문서

岡地1995、p.81

[86]

문서

岡地1995、pp.80-81

[87]

서적

新・ローマ帝国衰亡史

岩波書店

[88]

문서

オストロゴルスキー2001、pp.87-88

[89]

문서

尚樹1999、p.133

[90]

문서

オストロゴルスキー2001、p.88

[91]

문서

ルメルル2003、pp.53-54

[92]

서적

ローマ教皇庁の歴史

刀水書房

[93]

문서

パランク1976、p.137

[94]

문서

尚樹1999、p.134

[95]

문서

ルメルル2003、p.54

[96]

서적

イスタンブール―三つの顔をもつ帝都

NTT出版

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com